1 Introducción

A nivel mundial, el deterioro de la calidad del aire es uno de los principales problemas ambientales en las zonas urbanas, debido al crecimiento poblacional e incremento de sus actividades diarias 1, principalmente por el transporte, la industria, la manufactura y el uso doméstico de carbón o leña para calefacción y cocción 2. Estas actividades emiten a la atmósfera contaminantes como: dióxido de azufre (SO2) y de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO), material particulado tanto menor a 10 micras (PM10) como menor a 2,5 micras (PM2.5). A mediano o largo plazo estos contaminantes afectan tanto la salud humana, como animal y vegetal. Se estima que, a nivel mundial, causan aproximadamente 4,2 millones de muertes prematuras por año 3. Por lo tanto, monitorear y controlar la contaminación atmosférica es fundamental para evitar situaciones que afecten directamente la salud.

Tradicionalmente, la medición de la calidad del aire se hace por medio de métodos fisicoquímicos como los “High Volume” (Alto Volumen) 4, que permiten establecer el nivel de la contaminación atmosférica, a través de las concentraciones de contaminantes criterio definido en la Resolución 0610 de 2010, la cual establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión 5. Alternativamente, existen bioindicadores que de una forma rápida, económica y eficaz logran determinar la calidad del aire a través de la respuesta de organismos vivos (líquenes) frente a los contaminantes que se encuentran en la atmósfera 6.

Colombia cuenta con estaciones que se encargan de monitorear la calidad del aire en diferentes regiones del territorio nacional por medio del uso de equipos de alto costo, lo que explica por qué en las pequeñas ciudades y municipios no se cuente con una estación de monitoreo continuo 4, como es el caso de la zona urbana de Tuluá - Valle del Cauca. Según el ministro del medio ambiente de 2016-2018, Luis Gilberto Murillo, “en Colombia hay alrededor de 5.000 muertes atribuibles a la calidad del aire”, debido a que la contaminación atmosférica no ha recibido la atención requerida por las autoridades ambientales. Ciudades como Riohacha (Guajira), Cartagena (Bolívar), Sincelejo (Sucre), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), Buga, Palmira, Tuluá (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá), entre otras, no cuentan con un monitoreo de calidad del aire 7.

Los resultados del Índice de Pureza Atmosférica - IPA de las investigaciones de Rosmary Mena (8 identificaron cinco zonas de características diferentes en cuanto a la contaminación de aire en Quibdó- Chocó. Estos resultados permitieron evaluar y analizar la razón de la degradación de la calidad del aire en el casco urbano de la ciudad, en las diferentes zonas, siendo el incremento del parque automotor y el tráfico vehicular la fuente principal de contaminación en las zonas donde se presentaba baja diversidad y frecuencia de líquenes.

Del mismo modo, Simijaca-Salcedo, Vargas-Rojas y Morales Puentes (9) en Tunja-Boyacá, argumentan que ahí se presentan seis zonas principales de isocontaminación, desde contaminación máxima con 8,53 de IPA, hasta mínima con 52,2196 de IPA y desiertos liquénicos en algunos sectores. Dichas zonas de isocontaminación se distribuyen de manera continua y muestran un patrón donde la contaminación aumenta hacia el centro de la ciudad y disminuye hacia las zonas rurales y periféricas; lo que confirma el crecimiento de la contaminación atmosférica en la ciudad y la necesidad de buscar alternativas de reducción de emisiones al aire.

Además, es importante tener en cuenta que la contaminación atmosférica es uno de los mayores generadores de costos sociales en Colombia después de la contaminación del agua y de los desastres naturales. En 2015, estos costos representaban 15,4 billones de pesos anuales y están relacionados con efectos sobre la mortalidad y morbilidad en salud pública 10. Por otro lado, los líquenes tienen las características necesarias para actuar como un bioindicador ya que tienen escasa movilidad, una interacción mínima con el sustrato, carecen de una cutícula (protección) frente al exterior; por lo que sus talos están en estrecha relación con el ambiente: adquieren gran parte de sus nutrientes del aire, reaccionan frente a pequeñas variaciones en el ambiente como el pH, gases, aerosoles, partículas, entre muchas otras 11. Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio muestra el uso de bioindicadores, los líquenes, como una opción útil, eficaz, sustentable y de bajo costo, lo que lo hace una alternativa económica viable para determinar la calidad del aire, compatible con el ambiente para implementar y ampliar estudios sobre este tema a nivel local ya que estos son monitores continuos de las condiciones ambientales. Esta investigación presenta una metodología científicamente comprobada, sencilla y aplicada por varios investigadores a nivel internacional, nacional y a nivel regional solamente en la ciudad de Santiago de Cali.

Con el desarrollo de la investigación se logró sostener que es viable utilizar los líquenes como un método de detección rápida de contaminación atmosférica, como se planteaba en diferentes investigaciones, además, permitió determinar la calidad del aire en zonas de alto flujo vehicular, industrial, de transición (flujo vehicular moderado) y por último, en una zona de fondo (poco flujo vehicular, no hay presencia de industria); por consiguiente, esto permitirá establecer una comparación entre dichas zonas para categorizar los niveles de contaminación. En cuanto al componente social, el estudio tiene un significativo impacto, en este caso sobre la población del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, la cual desconoce el grado de contaminación atmosférica expuesta diariamente e impidiendo que la entidad ambiental competente realice acciones de control y prevención oportuna. Adicionalmente, servirá de ejemplo para realizar y ampliar los estudios sobre este tema, en especial en zonas que no cuentan con los recursos y la tecnología para el monitoreo continuo de calidad del aire.

2 Materiales y métodos

Se realizó la recopilación de información, elección del forófito, puntos de muestreo y registro de muestras de cobertura y frecuencia liquénica. También, se obtuvo el Índice de Pureza Atmosférica (IPA) y el Factor de Clasificación Ambiental (FCA) con su respectivo análisis a través de fórmulas establecidas. Por último, se clasificaron las comunas de acuerdo con el nivel de contaminación a partir de los índices obtenidos, y se comparó con los índices de Jaccard y el análisis clúster, la similitud de la composición de especies de cada comuna.

2.1 Área de estudio

Tuluá es un municipio ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, a una elevación de 1025 m (área urbana) y con temperatura de 24°C a 28ºC 12. Por sus condiciones climáticas, la zona urbana se halla en la zona de vida de bosque seco tropical (BsT) del valle del río Cauca.

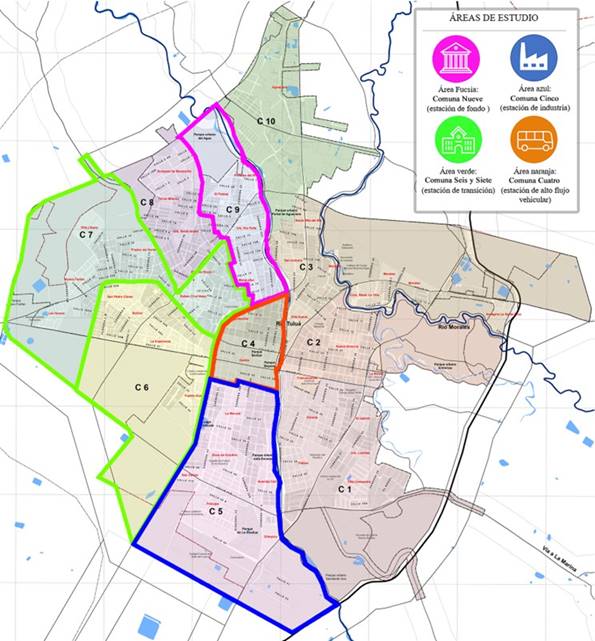

Para la selección de las comunas a muestrear, se tuvieron en cuenta lugares influenciados por el alto flujo vehicular (mayor presencia de contaminación atmosférica por gases, partículas y ruido) y presencia de industria; posteriormente, lugares con flujo vehicular moderado (lugares de transición) y poco flujo vehicular (menor presencia de contaminación atmosférica por gases, partículas y ruido), los cuales no se encuentran influenciados por la zona industrial. Estas comunas se ubican dentro de la zona urbana del municipio y se clasifican de la siguiente manera (Figura 1):

Estación de fondo: Se encuentra en la comuna nueve (Maracaibo, El Jardín, La Graciela, Villa Colombia, El Palmar, Riopaila, Portales del Río, Juan XXIII, Alameda I, Alameda II, El Bosquecito, Samán del Norte, Internacional, Siete de Agosto), es una zona que presenta muy poco flujo vehicular, además no está influenciada por la zona industrial.

Estación de transición: Está conformada por las comunas seis (Pueblo Nuevo, La Esperanza, Las Delicias, Bolívar, Playas, San Pedro Claver, Asoagrín Farfán, Progresar, La Ceiba, Marandua, El Pinar, Chilicote, 350 Años) y comuna 7 (Barrio Rojas, Rubén Cruz Vélez, El Porvenir, Las Américas Farfán, Departamental, La Quinta, Nuevo Farfán, La Campiña, Laureles I, Laureles II, El Descanso, Villa del Sur, Guayacanes, Prados del Norte, Las Veraneras, José Antonio Galán, Los Olmos, Juan Lemos Aguirre, Los Tolúes, Las Nieves, El Limonar, Villa Liliana). Es una zona que a pesar de ser en gran parte residencial presenta flujo vehicular moderado debido a que se encuentra la calle 25 que es un corredor vial comercial y de servicios según el Plan de Ordenamiento Territorial.

Estación industrial: Se encuentra la comuna cinco (Sajonia, Salesianos, La Merced, Las Acacias, Lusitania, Doce de Octubre, El Príncipe, Avenida Cali, San Carlos, La Bastilla, El Lago, El Laguito), es una zona que presenta un flujo vehicular alto debido a que se encuentran vías de acceso a la ciudad, además de la presencia de industrias en la comuna.

Estación de alto flujo vehicular: Se encuentra en la comuna cuatro (Las Olas, Escobar, Palobonito, Tomás Uribe, El Centro), es la zona centro de la ciudad, donde se encuentra una gran parte del comercio municipal, influenciada por un alto flujo vehicular.

Figura 1 Delimitación del área de estudio en el municipio de Tuluá, modificado con base en las fichas normativas de comunas de la Alcaldía de Tuluá 13.

2.2 Muestreo

Se muestrearon nueve forófitos de líquenes por comuna. La elección del forófito se realizó teniendo en cuenta la distribución y frecuencia de individuos presentes en el área de estudio, para esto se utilizó la base de datos del censo arbóreo de TuluAseo S.A. E.S.P del año 2016 14, obtenida por medio del biólogo y docente de la Unidad Central del Valle del Cauca, Wilson Devia Álvarez. Además, se realizó un recorrido para observar la abundancia y presencia de líquenes en cada árbol seleccionado.

El motivo de elegir una especie en particular de forófito fue con el fin de estandarizar las unidades de muestreo; de modo que las características generales de la corteza (pH, capacidad de almacenar agua, contenido de nutrientes, entre otros) no fuera un factor variable significativo entre los datos obtenidos en los puntos de muestreo (15.

Para la selección de los árboles en cada zona, se tuvo en cuenta los siguientes criterios 6:

La inclinación del árbol no fuera mayor a 20°.

Individuos con circunferencia a la altura del pecho (CAP) >20 cm.

Los troncos de los árboles recibieran radiación directa por lo menos una parte del día.

No presentaran signos evidentes de alteración humana, como carteles y pinturas.

La distancia entre árboles fuera aproximadamente 20 m con el fin de evitar la dependencia.

Para registrar la presencia de líquenes y su cobertura, en cada árbol se usó una cuadrícula de 20 cm x 30 cm en acetato, la cual se dividió en cuadros de 1 cm2 para medir el área que ocupa el liquen dentro de la cuadrícula. Esta cuadrícula fue ubicada, sobre la cara del forófito donde se observó mayor presencia de líquenes, a una altura de 1,3 m desde la base del tronco (para estandarizar el muestreo). La frecuencia se registró por medio del número de forófitos de la estación en la cual aparece la especie del liquen.

Para la identificación de las muestras de líquenes se utilizaron las claves taxonómicas para géneros del neotrópico de Sipman 16, de Will-Wolf para Physciaceae 17 y la confirmación del doctor Edier Alberto Soto Medina, experto en líquenes de la Universidad del Valle, sede Cali.

2.3 Análisis de datos

Inicialmente, se efectuó el coeficiente de similitud de Jaccard y un análisis de Bray Curtis, para establecer las relaciones de la composición de especies entre estaciones. Estos análisis se efectuaron a través del programa PAST 18.

Finalmente, para establecer el nivel de contaminación del aire de cada estación, se estimó el factor de resistencia, el índice de pureza atmosférica (IPA) 19 y el factor de clasificación ambiental (FCA). El FCA incorpora la importancia de las diferencias a la tolerancia ambiental de las distintas formas de crecimiento liquénicas 20.

3 Resultados

Se encontraron 29 especies de líquenes en los 45 forófitos de las cinco comunas, de los cuales 17 fueron identificadas hasta especie, nueve hasta género y tres no fueron identificadas debido a la ausencia de caracteres taxonómicos (Tabla 1). Con relación a grupos morfológicos, el 74% pertenece a especies foliosas y el resto a costrosas. Los géneros más representativos fueron Physcia con cinco especies, Dirinaria con cuatro y Leptogium con tres. A su vez, los géneros Candelaria, Pyxine, Arthonia, Opegrapha, Hyperphyscia, Canomaculina, Stirtonia, Canoparmelia, Phaeophyscia, Parmotrema, Graphis, Caloplaca, Chrysothrix y Lecanora presentaron una especie (Tabla 1). Las especies más frecuentes fueron Dirinaria applanata, Candelaria concolor, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1 y Physcia atrostriata, presentes en las cinco comunas de estudio, seguidas por Parmotrema sp.1 y Physcia sp.3 presentes en cuatro comunas (Tabla 1).

Tabla 1 Especies de líquenes presentes por comunas en el área de estudio

| Comunas | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Especie | cuatro | nueve | siete | seis | cinco | Total | |

| Arthonia sp.1 | 49,5 | 88 | 139 | 234 | 57,3 | 567,8 | |

| Caloplaca citrina | 4 | 4 | |||||

| Candelaria concolor | 3,75 | 5,9 | 21,1 | 8,5 | 8,9 | 48,15 | |

| Canomaculina sp.1 | 4 | 4 | |||||

| Canoparmelia crozalsiana | 5 | 5 | |||||

| Chrysothrix candelaris | 1,6 | 3 | 4,6 | ||||

| Dirinaria applanata | 154,5 | 77 | 119,8 | 204,5 | 52,7 | 608,5 | |

| Dirinaria aspera | 8 | 2 | 10 | ||||

| Dirinaria picta | 5 | 5 | |||||

| Dirinaria sp.4 | 8,5 | 13 | 21,5 | ||||

| Estéril* | 6 | 13 | 71 | 90 | |||

| Graphis sp. | 12 | 12 | |||||

| Hyperphyscia minor | 388 | 60 | 9 | 457 | |||

| Lecanora argentata | 4,3 | 3 | 7,3 | ||||

| Leptogium diaphanum | 1,5 | 1,5 | |||||

| Leptogium phyllocarpum | 15,6 | 15,6 | |||||

| Leptogium sp.1 | 16 | 2,5 | 18,5 | ||||

| No determinado1 | 24 | 24 | |||||

| No determinado2 | 15,3 | 15,3 | |||||

| Opegrapha sp.1 | 14 | 18 | 78 | 110 | |||

| Parmotrema sp.1 | 15,5 | 21 | 4 | 5,4 | 45,9 | ||

| Hyperphyscia pyrrithocardia | 30 | 31 | 37 | 98 | |||

| Physcia atrostriata | 84,9 | 63 | 33,6 | 7,6 | 28,5 | 217,6 | |

| Physcia crispa | 10 | 10 | |||||

| Physcia pachyphylla | 3 | 2 | 5 | ||||

| Physcia sp.3 | 169 | 452,3 | 21,3 | 49 | 691,6 | ||

| Physcia tribacioides | 15 | 15 | |||||

| Pyxine cocoes | 14,8 | 7 | 11,3 | 12 | 129,1 | 174,2 | |

| Stirtonia sp.1 | 9,6 | 48 | 57,6 | ||||

| Total, general | 901 | 935,7 | 474 | 670,6 | 363,4 | 3.344,65 | |

El mayor número de especies (20) se presentó en la comuna nueve, seguida por la siete con 16, mientras que la comuna cinco presentó menor cantidad, solamente 9 especies.

Con relación a la cobertura, el área total muestreada fue de 5,400 cm2 por comuna (600cm2 por el número de árboles en cada comuna). Se observó que las comunas nueve (935,70 cm2) y cuatro (901,0 cm2), presentaron los mayores valores dentro del área muestreada por comuna, mientras que la cinco (363,40 cm2) obtuvo el menor valor. La especie con el mayor valor de cobertura fue Physcia sp.3 (691,6 cm2) mientras que las especies Caloplaca citrina y Canomaculina sp.1 tienen los menores valores (4 cm2) (Tabla 1).

La comuna nueve obtuvo el mayor valor de cobertura (935,70 cm2) y diversidad de especies liquénica (20) (Tabla 1). El tipo morfológico dominante para esta comuna fue el folioso, con la especie Physcia sp.1.

La comuna cuatro a pesar de tener la segunda mayor cobertura de líquenes (901,0 cm2), presentó poca riqueza de especies (12). El tipo morfológico dominante en ella fue el folioso, con la especie Hyperphyscia minor.

La comuna seis ocupó el tercer lugar en cobertura (670,6 cm2) y riqueza de especies (13). El tipo morfológico dominante fue el costroso, con la especie Arthonia sp.1.

La comuna siete obtuvo una de las más bajas coberturas liquénicas (474 cm2), pero en comparación con la seis presenta más diversidad. El tipo morfológico dominante para esta comuna fue el costroso, con la especie Arthonia sp.1.

Por último, la comuna cinco fue la que presentó menor cobertura liquénica (363,4 cm2) y menor diversidad de especies (9). El tipo morfológico dominante para esta comuna fue el folioso, con la especie Pyxine cocoes.

Los resultados indican que, las cinco comunas estudiadas no presentaron grandes diferencias en la cantidad y especies de líquenes, pero se evidenció que la comuna nueve obtuvo la mayor diversidad liquénica; contrario a esto, la comuna cinco es la que menos diversidad liquénica presentó.

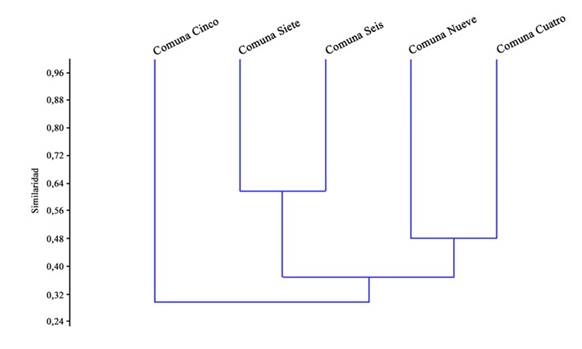

El análisis de Bray Curtis indicó que la comuna menos similar en composición y abundancia de especies fue la cinco, con valores bajos (24 - 32%) de similitud frente a las otras, esto se debe a que muy pocas de las especies presentes en ella se encuentran en las demás comunas. Contrario a esto, las comunas con mayor similitud (56 - 64%) fueron las seis y la siete compartiendo la mayor cantidad de especies (Figura 2). Las comunas nueve y cuatro formaron otro grupo.

El valor del factor de resistencia de la especie (Q) es uno de los parámetros que se tiene en cuenta para la obtención del IPA, que representa la tolerancia o sensibilidad de las especies frente a la contaminación, entre más alto sea el valor de Q mayor sensibilidad tienen las especies 19. Según lo anterior, se obtuvo que la especie más tolerante fue Leptogium diaphanum (8,0), encontrada únicamente en la comuna cinco y las especies más sensibles fueron Physcia crispa, Physcia tribacioides, Canoparmelia crozalsiana, Dirinaria picta, Graphis sp.1 y Caloplaca citrina (19,0 cada una) en la nueve y Dirinaria aspera (19,0) en la siete.

Tabla 2 Valores del factor de clasificación ambiental con base al Índice de Pureza Atmosférica y los porcentajes de cobertura liquénica en base a una escala establecida de rangos.

| Comunas | Escalas | Suma | IPA | FCA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CMc | CMfo | CMfr | ||||||

| Cinco | 7 | 4 | 1 | 12 | 14,5 | Alta | 1,7 | Máxima contaminación |

| Cuatro | 9 | 2 | 1 | 12 | 17,7 | Media | 2,1 | Máxima contaminación |

| Nueve | 7 | 4 | 1 | 12 | 30,9 | Media | 3,7 | Máxima contaminación |

| Siete | 7 | 4 | 1 | 12 | 30,7 | Media | 3,7 | Máxima contaminación |

| Seis | 7 | 4 | 1 | 12 | 20,3 | Media | 2,4 | Máxima contaminación |

El coeficiente de similitud de Jaccard (tabla 3), exhibió que las comunas menos similares en composición y abundancia de especies son la comuna cuatro y la cinco con valores bajos de similitud de 0,31, esto se debe a que comparten muy pocas especies (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor y Physcia atrostriata), seguidas de la cinco y nueve con valor de 0,32 y con seis especies compartidas (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor, Physcia atrostriata y Opegrapha sp.1); por último, la cuatro y siete con valor de 0,33 y siete especies compartidas (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor, Physcia atrostriata. Lecanora argentata y Physcia sp.3). De manera general la comuna cuatro presentó en promedio los valores de similitud más bajos (0,31; 0,33; 0,39 y 0,39) frente a las otras.

Contrario a esto, las comunas con mayor similitud fueron la seis y la siete con un valor de 0,61 y que comparten 11 especies (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor, Physcia atrostriata, Parmotrema sp.1, Dirinaria sp.4, Physcia sp.3, Phaeophyscia pusilloides, Chrysothrix candelaris y Estéril sp.1), seguida de la seis y nueve con un valor de 0,50 y 11 especies compartidas (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor, Physcia atrostriata, Hyperphyscia minor,, Opegrapha sp.1, Parmotrema sp.1, Physcia sp.3, Phaeophyscia pusilloides y Estéril sp.1; por último, la comuna 6 y 5 con un valor de 0,47 y siete de especies compartidas (Dirinaria applanata, Pyxine cocoes, Arthonia sp.1, Candelaria concolor, Physcia atrostriata, Parmotrema sp.1 y Opegrapha sp.1).

Tabla 3 Medición de la similitud de las muestras recogidas entre las comunas cinco, seis, siete y nueve (Coeficiente de similitud de Jaccard)

| Comunas | Coeficiente de similitud | Comunas | Coeficiente de similitud |

|---|---|---|---|

| Cuatro y cinco | 0,31 | Cinco y siete | 0,39 |

| Cuatro y seis | 0,39 | Cinco y nueve | 0,32 |

| Cuatro y siete | 0,33 | Seis y siete | 0,61 |

| Cuatro y nueve | 0,39 | Seis y nueve | 0,5 |

| Cinco y seis | 0,47 | Siete y nueve | 0,38 |

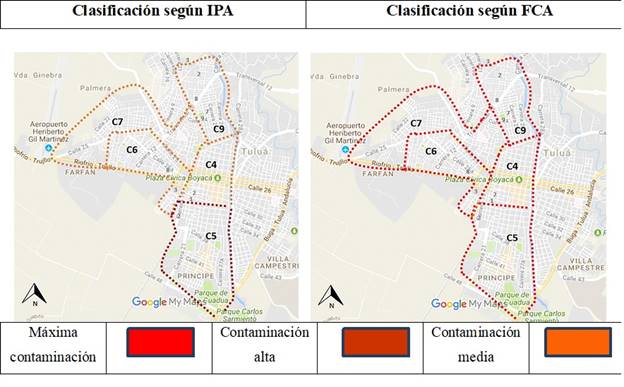

Por último, se categorizaron las cinco comunas de estudio como ya se mencionaron, encontrando según el IPA que la comuna cinco clasificó en contaminación alta (14,5) y en clasificación media la comuna cuatro (17,7), comuna seis (20,3), comuna siete (30,7) y comuna nueve (30,9). Para la categorización de FCA todas las comunas se clasificaron de máxima contaminación (figura 3).

4 Discusión

La comuna nueve cuenta con 20 de las 29 especies encontradas y con mayores valores de IPA y FCA (30,9 y 3,7), mientras que la comuna cinco, es la menos diversa con apenas 9 especies y con valores bajos del IPA y FCA (14,5 y 1,7), esto se debe a que algunas especies de líquenes suelen ser muy sensibles a los factores atmosféricos, porque la unión al sustrato (árbol) no es muy fuerte, lo cual las hace más dependientes del aire 15, permitiendo concluir que a mayor presencia de contaminantes en la atmósfera que no permiten la subsistencia de especies liquénicas, menor diversidad se presenta 21.

De igual manera, la comuna nueve también se caracterizó por la baja similitud según el dendrograma (48%), a diferencia de los resultados del coeficiente de Jaccard, donde presentó mayor similitud con las demás comunas (0,32; 0,38; 0,39 y 0,50). Esta comuna presenta la mayor diversidad y cobertura liquénica, debido a que presenta menos alteraciones antrópicas en el ambiente (menos flujo vehicular y ausencia de industria) en comparación con las otras comunas y tiene presencia de zonas verdes por toda el área 8. Sin embargo, al clasificar los valores del IPA y FCA (mediana y máxima respectivamente) se encuentra en igualdad de condiciones con las demás estaciones en contaminación atmosférica.

Por otro lado, la comuna cinco fue la que menor similitud tiene con las demás, con valores de 0,31; 0,32; 0,39 y 0,47 en Jaccard y un porcentaje entre el 24 - 32% en clúster, presentando la menor cobertura y diversidad de líquenes, además, teniendo en cuenta los valores del IPA y FCA se clasificó como un área de alta y máxima contaminación respectivamente. Según lo anterior, esta comuna es una de las más alteradas en comparación de las otras, debido a que se encuentra en una de las vías de ingreso a la ciudad 15, por lo tanto, tiene presencia de alto flujo vehicular y, además, se encuentra ubicado el Parque Industrial y la Compañía Nacional de Levaduras “Levapan S.A.”, los cuales representan la industria tulueña.

En el caso de la comuna cuatro, también presenta una baja similitud en comparación con las demás, con valores de 0,31; 0,33; 0,39 y 0,39 en Jaccard y un porcentaje del 48% en clúster, sin embargo, para los índices IPA y FCA presenta la misma condición de contaminación (mediana y máxima), aunque en composición no sea igual que las demás. Es posible afirmar que la intensidad del tráfico es mayor en esta comuna, pues en ella se encuentra el centro de la ciudad. Así mismo, otros estudios de autores 19, reportan que los principales contaminantes emitidos por el tráfico vehicular son los óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2), ocasionan la reducción y desaparición de las especies sensibles de líquenes que reciben la mayor parte de nutrientes y contaminantes directamente de la atmósfera.

Las comunas seis y siete presentaron bastante similitud, la cual se observa en el Índice de Jaccard (0,61), análisis de clúster (entre 56 y 64%) y el tipo morfológico dominante el cual fue costroso, con la especie Arthonia sp.1 para ambas comunas. La clasificación del IPA y el FCA fue de mediana y máxima contaminación, respectivamente, evidenciando que se encuentran influenciadas por condiciones atmosféricas similares. Esto, se debe a que en estas dos comunas se presentan altos niveles de flujo vehicular por la presencia de la calle 25 catalogada como una zona muy comercial y con gran cantidad de vías de acceso al noroeste de la ciudad. Además, la comuna siete presentó baja cobertura liquénica en comparación con la comuna seis, ya que una parte del área de esta se encuentra sin pavimentar, lo que genera que el flujo vehicular, disperse mayor cantidad partículas suspendidas al aire. Estos resultados concuerdan con otros estudios de autores como Canseco et al. (2006) 22; Huamán Zelada, (2017) 23; Lijteroff, et al. (2009) 24 donde se relacionan los valores bajos de IPA con la ubicación del área de estudio, el tránsito vehicular y zonas industriales, lo que afecta la calidad del aire a través de la emisión de dióxido de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono (CO), material particulado, entre otros; y a su vez, afecta directamente la diversidad de los líquenes como se mencionó anteriormente.

De acuerdo a los resultados del IPA y del FCA, las cinco comunas de estudio, pueden ser clasificadas como zonas de mediana y máxima contaminación, esto se debe a que se encuentran ubicadas en el municipio de Tuluá, el cual es motor comercial en el centro del departamento del Valle del Cauca 25, además según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en 2005, es el cuarto municipio más poblado del departamento, en consecuencia se encuentra influenciado principalmente por el alto flujo vehicular.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que la comuna cinco es la que presenta mayor contaminación atmosférica debido a la presencia de industria y a la existencia de un alto flujo vehicular ya que se encuentra una de las principales vías de acceso a la ciudad; sin embargo, los datos obtenidos de las demás comunas no se encuentran muy alejados a este panorama. Por su parte, la comuna nueve, a pesar de tener la mayor cobertura liquénica, diversidad y mayor composición de especies sensibles a la contaminación, no logró clasificar como una zona de baja contaminación, esto puede deberse a que toda la ciudad se encuentra influenciada por la intensidad del parque automotor. Así mismo, se observó pérdida de coloración en los líquenes presentes en la comuna cinco, seis y siete, y presencia de líquenes estériles en la comuna nueve, seis y siete. Esto se explica como lo indican las investigaciones de Cohn-Berger y Quezada (2016), en que las estructuras reproductivas sexuales no se desarrollan en ambientes donde los líquenes están expuestos a contaminación 15.

Con relación a los valores del FCA (entre 1,7 y 3,7), se pudo observar que en todas las comunas disminuyó el valor del IPA. Esta reducción se debe a que la abundancia de líquenes costrosos disminuye el FCA, al igual que la abundancia de líquenes foliosos pero en menor escala, debido a que estos tipos morfológicos son comunes en zonas con algún tipo de contaminación o intervención y su efecto en la ecuación baja el valor del IPA, Los valores obtenidos indicaron una escala muy baja; posiblemente porque sólo se encontraron líquenes costrosos y líquenes foliosos representando un 26% y 74% respectivamente, clasificándolas como zona I - máxima contaminación (desierto liquénico). Los líquenes fruticosos son los primeros en desaparecer de un ecosistema urbano como consecuencia de la contaminación atmosférica 22, lo que se confirma con los resultados obtenidos aquí, ya que no se encontraron líquenes fruticosos.

Por lo tanto, este estudio permite determinar a través del muestreo que las comunas estudiadas son pobres en líquenes porque presentan zonas muy transitadas, tales como vías principales, áreas comerciales, áreas residenciales y zonas industriales, y a pesar de que se incluyeron puntos de muestreo en parques municipales y zonas verdes, se observó que éstos se ven afectados por el tránsito vehicular intenso a su alrededor.

5 Conclusiones

La cobertura liquénica disminuyó significativamente sus valores desde un 935,70 cm2 (comuna nueve) hasta un 363,40 cm2 (comuna cinco); esto demuestra que algunas especies de líquenes no se adaptan totalmente a los cambios en el aire, situación que afecta la reproducción, morfología y disminuye la abundancia de los líquenes; como fue el caso del tipo de morfología fruticosa, ausente en el municipio de Tuluá 22.

Los resultados del factor de resistencia de la especie (Q), Physcia crispa, Physcia tribacioides, Canoparmelia crozalsiana, Dirinaria picta, Graphis sp.1 y Caloplaca citrina (Q = 19,0 cada una) en la comuna nueve, y Dirinaria aspera (Q = 19,0) en la comuna siete fueron las especies más sensibles a la contaminación. Esto quiere decir que la comuna nueve presenta mejores condiciones ambientales para el crecimiento de estos líquenes 23. Por lo tanto, el monitoreo de estas especies sensibles en el municipio de Tuluá puede ser un factor importante para determinar la calidad del aire en las áreas o zonas en las que se presenten 6.

La comunidad liquénica tiende a ser homogénea y se encuentra influenciada por concentraciones de contaminantes similares 6, lo que explica la poca diferencia entre los valores de IPA y FCA. Lo anterior se refleja en los resultados de los análisis de Bray Curtis y de clúster, los cuales demostraron que existe poca diferencia entre la composición de especies de líquenes en las comunas (similitud mayor al 40% en la mayoría de las comunas) del municipio de Tuluá.

No todas las especies de líquenes responden del mismo modo a los contaminantes atmosféricos, las más sensibles desaparecen con las primeras alteraciones, mientras que las especies tolerantes o resistentes permanecen hasta que llega un nivel de concentración de contaminantes demasiado elevados que provocan su desaparición, produciéndose el llamado desierto liquénico 24, tendencia que se presentó en este estudio.