Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Cuadernos de Desarrollo Rural

versão impressa ISSN 0122-1450

Cuad. Desarro. Rural vol.9 no.68 Bogotá jan./jun. 2012

Lógica de manejo del huerto familiar en el contexto del impacto modernizado en Tabasco México*

Logics of Family Orchard, Management in the Context of the Modernizing Impact in Tabasco, Mexico

L'organisation de la gestion du potager familier dans le contexte d'impact modernisateur à Tabasco, Mexique.

Elsa Chávez-García**

Stephan Rist***

Ángel Galmiche-Tejeda****

* Este artículo hace parte del proyecto "Percepción local de la pobreza y estrategias campesinas. Estudios de caso en adultos mayores, adultos jóvenes y mujeres en comunidades rurales de la región de la Chontalpa, Tabasco" (TAB-2007-C09-74580) del Campus Tabasco, Colegio de Posgraduados. Financiado por el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Tabasco.

** Estudiante doctoral del Programa Agroecología, Sociología y Desarrollo Sostenible, Universidad Internacional de Andalucía. Investigadora del Campus Tabasco, Colegio de Posgraduados, México. Correo electrónico: elsa@colpos.mx

*** Ph.D. en Rural Sociology, Universidad de Munich-Weihenstephan. Profesor investigador del Centre for Development and Environment (CDE), Instituto de Geografía de la Universidad de Berna, Suiza. Correo electrónico: Stephan.Rist@cde.unibe.ch

**** Ph.D. en Development Studies, Universidad de Durham. Profesor Investigador del Campus Tabasco, Colegio de Posgraduados, México. Correo electrónico: galmiche@colpos.mx

Recibido: 2011-08-30 Aceptado:2011-09-02 Evaluado: 2012-02-10 Publicado: 2012-06-30

Cómo citar este artículo.

Chávez-García, E., Rist, S., & Galmiche-Tejeda, A. (2012). Lógica de manejo del huerto familiar en el contexto del impacto modernizador en Tabasco, México. Cuadernos de desarrollo rural, 9 (68), 177-200.

Resumen

La composición florística y el manejo productivo de los huertos familiares han sido ampliamente estudiados sobre todo con los métodos de las ciencias naturales. Sin embargo, se requiere mayor comprensión sobre la lógica de manejo de estos agroecosistemas como factor que favorece su permanencia hasta nuestros días. El objetivo de esta investigación fue explorar este aspecto en una comunidad campesina de Tabasco, México, en el contexto del impacto modernizador durante los últimos cuarenta años. Estudio cualitativo, con inventarios y colectas botánicas en los huertos para comprender su manejo. Los resultados muestran que ha habido cambios en el huerto familiar y un proceso de diferenciación social de las familias campesinas. Se encontró que es un espacio esencialmente femenino y que el manejo diversificado, el aprovechamiento integral y el autoabasto son la base de una lógica campesina dirigida a la autonomía de los individuos, las familias y la comunidad, lo cual difiere del paradigma moderni-zador predominante. Se discuten los significados del huerto construidos localmente y relacionados con aspectos internos del individuo, así como las temáticas de migración internacional y equidad de género, los cuales cobran relevancia especial en la actualidad.

Palabras clave autor: Género, agroecología, migración, producción campesina, saber local.

Palabras clave descriptores: Ecología agrícola, granjas familiares, campesinos - aspectos sociales, huertos - Tabasco (México)

Abstract

The floristic composition and production management of home gardens have been extensively studied mainly with the methods of the natural sciences. However, a greater understanding of the role of the management logics of these agroecosystems in promoting their permanence is still required to this day. The purpose of this research was to explore this aspect in a rural community of Tabasco, Mexico, in the context of the modernizing impact during the last forty years. A qualitative study was conducted, with inventories and botanical collections in the orchards to understand their operation. The results show that there have been changes in the family garden and a process of social differentiation of peasant households. We found that the garden is an essentially feminine space, and that diversified management, full use and self-supply are the bases of a peasant logic aimed at the autonomy of individuals, families and communities, which contrasts with the dominant modernization paradigm. We discuss the locally constructed meanings of the garden and its relation to internal aspects of the individuals, as well as the themes of international migration and gender equality, which are especially relevant today.

Keywords author: Gender, agro-ecology, migration, farm production, local knowledge.

Keywords plus: Agricultura ecology, family farms, peasants - social aspects, vegetable gardening, Tabasco (Mexico).

Résumé

La composition de la flore et la gestion productive des potagers familiers ont été largement abordées surtout avec les approches des sciences naturelles. Néanmoins, il faut avoir une plus grande compréhension sur l'organisation de la gestion de ces agro-écosystèmes comme un facteur qui favorise leur permanence jusqu'à nos jours. Cette recherche a comme objectif l'exploration de cet aspect dans une communauté paysanne de Tabasco, Mexique, dans le contexte de l'impact modernisateur au cours des 40 dernières années. Une étude qualitative visant à comprendre leur gestion à travers des inventaires et des collections botaniques dans les potagers. Les résultats montrent qu'il y a eu des changements dans le potager familier et des processus de différenciation sociale des familles paysannes. Il est certain que les potagers sont une espace essentiellement féminin et que la gestion diversifiée, l'exploitation intégrale et l'autosuffisance sont la fondation d'une organisation paysanne dirigée à l'autonomie des individus, des familles et de la communauté, ce qui diffère du paradigme modernisateur prédominant. Les significations des potagers construits localement et qui sont liés aux aspects intérieurs de l'individu ainsi qu'aux thématiques de migration internationale et l'équité de genre qui a une très grande importance à l'actualité, ont été discutés.

Mots-clés auteur: Genre, agro-écologie, migration, production paysanne, connaissances locales.

Mots-clés descripteur: Écologie agricole, exploitations agricoles familiales, agriculteurs - aspects sociaux, vergers - Tabasco (Mexique).

Introducción

El huerto familiar es un agroecosistema que forma parte del área de residencia de las familias campesinas en la región tropical de México. La investigación realizada en México y en el mundo sobre este agroecosistema hasta la primera década del siglo XXI, ha sido abordada en su mayoría desde las ciencias naturales. Se ha descrito ampliamente la alta biodiversidad de plantas en los solares (Kumar y Nair, 2004; Torres, 2010; Gómez, 2010), su baja inversión de capital e insumos (Nair, 200i; Alayón, 2006; Alayón y Gurri, 2007), la diversificación de funciones y productos obtenidos (Winklerprins, 2003; Das y Kumar, 2005; Howard, 2006), su papel en el autoabasto y nutrición de las familias (Reyes, 2005; Lerner, 2008; Alayón, 2006), así como la importancia de su estructura y manejo en la reducción de los impactos climatológicos, biológicos y de mercado (Benjamín et al., 200i; Reyes, 2005). De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada por Kumar y Nair (2004), 72% de la investigación realizada en los últimos 25 años sobre huertos familiares se concentra en Asia, es descriptiva y se enfoca en el registro de inventarios de especies y categorías de uso. Nair (200i) considera que el funcionamiento y la lógica del manejo del huerto familiar continuará siendo un enigma si se aborda desde los métodos de la agricultura convencional y la economía clásica. Si bien algunos estudios sobre huertos familiares han buscado relaciones causales entre su estructura, composición y tamaño con variables socioeconómicas o culturales de las familias productoras (Brierley, 1976 y Abdoellah, 1979 en Romero, 1984; Soemarwoto y Soemarwote, 1979 en Escolástico, 1983; Soekotjo, 1979 en González y Gutiérrez, !983; Murray, 200i), los resultados solo han reiterado la complejidad y unicidad de estos sistemas. Otras investigaciones han reportado los efectos de las políticas públicas en su manejo tradicional, como la tendencia a convertirlos en plantaciones comerciales a pequeña escala o en sistemas de cultivo con menor número de cultivares (Ashokan y Kumar, 1977, en Kumar y Nair, 2004, p. i46). De esta manera se han extinguido variedades de frutos y cultivos tradicionales como sucede en el este de Java, Indonesia, donde 27 variedades de mango han desaparecido en el lapso de 60 años (Soemarwoto, ^87, en Kumar y Nair, 2004, p. i46). El manejo del huerto familiar se ha relacionado también con la migración, ya que generalmente es la población joven y madura quien abandona las comunidades y su cultivo queda a cargo de las personas de mayor edad (Kumar y Nair, 2004); en otros casos, los migrantes establecen huertos familiares multiculturales en los lugares de destino (Vogl et al., 2002). El análisis realizado por Toledo (1978, 1982; Toledo et al., 1978) sobre la relación que establecen los grupos indígenas y campesinos de México con su entorno contribuyó a visualizar el manejo del huerto familiar como resultado de relaciones sociales y económicas más allá del interés ecológico y botánico. Los trabajos de González (2007) y Mariaca et al. (2010) han contribuido también con la perspectiva histórica de este agroecosistema. Asimismo, Holl (2005), y Murrieta y WinklerPrins (2009), han abordado el conocimiento del huerto familiar desde la percepción de quienes crean y recrean este agroecosistema.

Considerando lo anterior, el presente trabajo retoma la perspectiva agroecoló-gica que plantea que los agroecosistemas tienen una orientación primordialmente antropocéntrica, y que su análisis debe contemplar no solo los aspectos técnicos y ecológicos sino también el contexto socioeconómico y político de la sociedad en que se generan (Sevilla, 2002). De esta manera, desde la perspectiva de los actores sociales, se analizan los efectos que han tenido en el huerto familiar las políticas modernizadoras impulsadas en los últimos cuarenta años en la comunidad de estudio, y la persistencia de la lógica campesina en su manejo.

1. Antecedentes históricos del huerto en la comunidad C-9

La investigación se realizó en el poblado C-9 del ejido Francisco I. Madero, del municipio de Cárdenas, Tabasco, México. Esta comunidad se fundó al reubicar 4634 familias dispersas en 22 centros urbanos dentro del Plan Chontalpa (Flores, 1993). En la comunidad de estudio, el huerto familiar es designado "solar". El solar es un espacio esencialmente femenino que mantiene una lógica de producción campesina en su manejo, a pesar de la fuerte alteración del entorno natural, social, económico y cultural iniciada desde la época de colonización por los españoles, y agudizada con la implementación del proyecto de desarrollo regional denominado Plan Chontalpa en 1970. El Plan Chontalpa constituye un elemento histórico clave para entender los cambios que ha tenido el solar, y la percepción de las personas entrevistadas en las últimas décadas. Concebido desde una visión externa, dicho Plan calificó de "atrasadas" las estrategias locales adaptadas al entorno natural que sustentaron, desde tiempos precolombinos, la población nativa y la riqueza de las familias españolas que la colonizaron (West et al., 1985). Fue un reflejo fiel de la visión modernizadora de desarrollo promovida fuera de sus fronteras por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho proyecto imitó el modelo de represas del valle de Tenesse para desecar 90 mil hectáreas de tierras bajas en Tabasco. También aplicó los principios de la revolución verde para maximizar la producción agrícola mediante la eliminación de más de 60 mil hectáreas de selva tropical y la introducción de monocultivos con tecnologías que requerían grandes insumos externos (Molina, 1997; Flores, 1993). Con ello se buscaba la modernización y el crecimiento económico en la región. Uno de sus objetivos fue la eliminación de la desigualdad social debida a la acumulación de la tierra en pocas familias. Mediante la imposición del ejido colectivo1 se buscaba lograr el acceso igualitario de la población a los servicios básicos (educación, salud y vivienda) y a la tierra (Molina, 1997). Sin embargo, en el estudio realizado se encontró una marcada diferenciación social y económica de las familias campesinas que fue agrupada en tres categorías: ejidataria, posesionaría y jornalera.

2. Metodología

Se recabó información documental y se realizaron entrevistas cualitativas en profundidad (Taylor, 1987; Ruiz, 2003) a un total de i4 informantes, siete hombres y siete mujeres responsables de familia, seis de los cuales formaban parejas, con edades de 25 hasta 78 años, pertenecientes a 11 familias. Adicionalmente, se registraron relatos de vida (Garay, 200i en Álvarez-Gayou, 2007, p. i26) de cuatro mujeres para explorar las experiencias destacadas relacionadas con los huertos familiares, así como para identificar las percepciones y motivaciones involucradas en el establecimiento y manejo de los mismos. Se llevó a cabo observación participante mediante visitas domiciliarias realizadas entre los años 2007 al 2010. Se realizaron inventarios de plantas y animales a diez huertos, colecta botánica y dos talleres con 24 y i17 mujeres. Los discursos registrados fueron sistematizados con ayuda del software Atlasti.5. Para su análisis se contrastó el discurso con el contexto particular de cada informante, y se confirmó en dos reuniones con seis hombres y diez mujeres.

3. El Plan Chontalpa y el solar

La definición y percepción campesina del solar antes de la implementación del Plan Chontalpa establece que este no tenía límites claramente definidos puesto que la vivienda se encontraba dentro de la finca o parcela, la cual era percibida como una extensión del espacio doméstico.

...vivíamos al lado de los madreales [plantaciones diversificadas de cacao], yo ahí tenía mis animales, cuando vivíamos allá en el terreno tenía siembras de distintas, igual tenía albahaca y tenía yo de todo, tenía más terreno y los animales tenían espacio, a dónde ir y dormir, eran seis hectáreas, teníamos los cerdos sueltos, los animales todos sueltos (mujer de 62 años).

Con la implementación del Plan Chontalpa se hizo una distribución urbana que modificó las dimensiones y características del solar tradicional. Cada nuevo poblado fue trazado de manera similar en una cuadrícula de mil metros por lado, donde se ubicaron las viviendas de diseño homogéneo y la infraestructura educativa, de salud, jurídica, social y productiva comunitaria. Este ordenamiento siguió el criterio modernizador de optimizar la comercialización de la producción y facilitar el acceso de la población a los servicios. Si bien desde dicha visión externa se lograba mayor bienestar para la población, los discursos indican que la percepción de las familias campesinas fue totalmente contraria, ya que se redujeron el espacio doméstico y del solar. Lo anterior se explica al comparar las dimensiones de los nuevos solares de 1.200 m2 con respecto a las dimensiones de la finca de una o más hectáreas en donde se tenía la vivienda y se llevaban a cabo las actividades domésticas y productivas antes del Plan Chontalpa. La distancia entre viviendas también se redujo, generando una percepción de hacinamiento que favoreció conflictos y violencia entre las familias.

...llegó el día en que yo a mis niños los mantenía encerrados ¡Encerrados! ya no los dejaba salir ni al patio porque esa niña ¡Hay Dios! ¡Y la señora, ya! Una vez mi esposo le dijo que la iba a matar, cansado de los pleitos ya casi los iba a machetear. Se puso a afilar el machete o quizás a él también se le había metido Satanás. (mujer de 62 años).

Bajo la premisa modernizadora de que la igualdad es sinónimo de homogenei-zación (Ramírez, 2003), los funcionarios del Plan Chontalpa decidieron distribuir las viviendas a las familias mediante sorteo para asegurar un trato igualitario y evitar conflictos (Molina, 1997). Sin embargo, este método racional de distribución contribuyó a generar mayores conflictos por no considerar las afinidades familiares y sociales ya existentes.

.. .cuando hicieron el poblado fue cuando dieron el solar. Dijeron que toda la gente de las parcelas se tenían que venir a vivir aquí [...] hicieron las casas y cuando las iban a entregar lo hicieron sorteado, pa' ver a dónde les iba a quedar cada casa. [...] A nosotros nos había tocado en el sorteo en la calle 10, ahí nos había tocado en la casa 240. [...]¡Entonces nos va tocando con un vecinito que Dios nos ampare la hora! ¡Le digo que era una gente, que yo creo que era Satanás el que estaba transformado en esa gente! ¡Le digo que esa gente peleaba, pero peleaba! [...]. El suegro de mi muchacho [...] igual dice que le tocó con una señora de vecina [...] que no podía vivir. Dice que igual le hacía pleito cuando llegaba de trabajar, le decía cualquier cosa, quién sabe por qué. Entonces se había ido a su parcela y tenía esta casa sola. La casa nuestra también estaba sola, igual nosotros regresamos a la parcela. Un día fue a hablar con mi esposo, a pedirle que si le cambiábamos la casa, y mi esposo le dijo que sí, se la iba a cambiar... (mujer de 62 años).

La implementación del Plan Chontalpa en la comunidad de estudio refleja la contraposición de un modelo sustentado en la lógica de modernización que fue impuesto a las formas locales de vida. Las personas fueron tratadas como objetos sin considerar la diversidad de percepciones y su capacidad de decidir, como sujetos pensantes, sobre los aspectos que conciernen a sus destinos. Contrario a la igualdad social que prometió lograr el Plan Chontalpa, encontramos actualmente que las familias pueden diferenciarse en: a) ejidatarias o fundadoras de la comunidad, que mantienen una mayor dotación de tierras para cultivo; b) posesionarias, que se asentaron posteriormente a la conformación de la comunidad y obtuvieron acceso a la tierra de cultivo mediante compra o herencia y, c) asalariadas, cuya subsistencia depende de la venta de su fuerza de trabajo y tienen solo como propiedad su vivienda y su solar. Esta diferenciación es resultado del proceso histórico marcado por la implementación del Plan Chontalpa. Los relatos señalan que existieron condiciones de inequidad durante el proceso de fundación de los poblados acentuando las diferencias entre las familias jornaleras sin tierra —sin capital y con baja escolaridad— y las familias que habían sido ejidatarias antes del Plan, las cuales contaron con capital a partir de la indemnización de sus bienes, y con una mayor experiencia en la comercialización de sus productos. La forma colectiva de trabajo per se no garantizó la igualdad de capacidades para adaptarse a los cambios modernizadores entre dichas familias, pero sí las obligó a compartir iguales riesgos ante las pérdidas productivas y las deudas contraídas con los bancos ante la fuerte promoción de créditos agrícolas por parte del Estado. Dicha situación generó corrupción y desconfianza entre los productores, y les impidió establecer formas organizativas propias que reivindicaran sus demandas auténticas.

Se trabajaba todo junto. Era bueno el colectivo por una parte, pero la otra no se pudo por la falta de respeto y seriedad de la gente que sacaba mucha ventaja. La ambición de adueñarse de lo que él tiene. Por ejemplo supongamos que usted era una encargada, entonces yo iba y le decía: "Mira, hoy no trabajo, pero mira si me anotas un jornal" y el jornal valía en ese tiempo dieciséis pesos, "Mira que me anotas un jornal y aunque sea diez pesos te paso". Ya para el sábado, como le hacía el favor a uno por acá y a otro por allá, se hacía una inversión inmensa (hombre de 78 años).

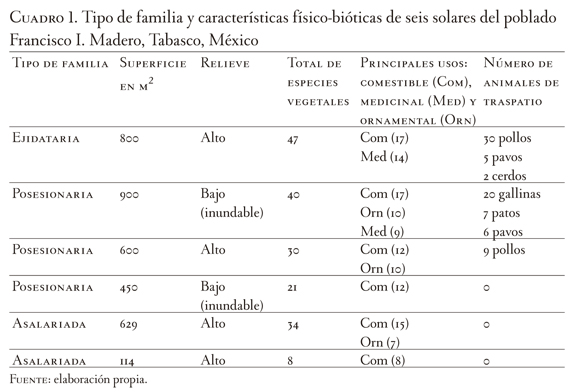

A los doce años de iniciado el Plan Chontalpa su fracaso fue inminente. Los apoyos externos fueron cancelados y las deudas adquiridas con los bancos tuvieron que ser saldadas por los productores, en muchos casos mediante la venta de la tierra. La balanza se inclinó nuevamente hacia las familias con más capital, tanto ejidatarias como posesionarias, quienes compraron las tierras de aquellas económicamente más vulnerables. El auge económico que provocó la intensificación de las actividades agropecuarias por el Plan Chontalpa produjo también el desplazamiento de muchas familias en la comunidad como mano de obra asalariada. Estas familias, sin derecho a tierra para cultivo, ni servicios, se asentaron en la periferia del poblado, conformando lo que Barkin (1978) registra como el "cinturón de miseria". El proceso histórico de diferenciación social, y el crecimiento poblacional, tanto natural como por inmigración, explican la tendencia actual hacia la disminución de las dimensiones del solar en la comunidad de estudio de 1200 hasta 114 m2 (cuadro 1). Ya que toda la superficie del núcleo urbano (100 hectáreas) destinada a la vivienda y al solar fue distribuida a las familias ejidatarias desde el inicio del Plan Chontalpa (presidente del Comisariado Ejidal, comunicación personal), las dimensiones del solar se redujeron al incrementarse el número de familias de 281 en 1970, a 898 en 2003 (Acta ejidal, 2003).

La disminución del área del solar se relaciona con una reducción del número de especies animales y vegetales. Nuevamente, las familias asalariadas resultan ser las más vulnerables, al no contar con tierra para cultivo ni suficiente espacio en sus huertos para la crianza de animales y el cultivo de árboles frutales y maderables, actividades que tradicionalmente permiten la obtención de ingresos extras. La producción en los solares más pequeños se limita al cultivo de algunas plantas ornamentales, herbáceas de uso medicinal y de condimento, lo cual reduce el autoabasto de las familias más pobres y la biodiversidad en la comunidad.

4. Bases de la lógica campesina en el manejo del solar

A pesar de las diferencias físicas, bióticas y socioeconómicas observadas en el cuadro 1, se identificó la persistencia de tres aspectos comunes en los discursos de todos los informantes: el manejo diversificado, el autoabasto y el aprovechamiento integral.

4.1 Manejo diversificado

Si bien la riqueza de especies y el índice de diversidad que caracterizan aún a los huertos familiares en las comunidades rurales de Tabasco han sido evidenciados ampliamente (Escolástico, 1983; Allison, 1983; Niño, 1986; Chávez-García, 1991; Gómez, 2010, entre otros), nuestro interés fue identificar la lógica que sustenta el manejo dinámico de la heterogeneidad de sus elementos. Encontramos que el manejo diversificado busca ante todo asegurar el autoabasto y disminuir la dependencia del mercado.

Aquí todavía [...] se halla que si un racimo de plátano, que si una pitahaya, cualquier cosita. En la ciudad lo tiene uno que comprar, todo ahí tiene que ser comprado todo [...] Si quiere hacer un frijolar, siembra uno una yuca, siembra uno una mata de plátano, siembra uno una mata de cacao ¡y cualquier otro arbolito que uno quiera sembrar! una mata de uspí2, una mata de castaña3, una mata de pimienta, una mata de guanábana o de naranja, ¡Todo se da! 4 (hombre de 56 años).

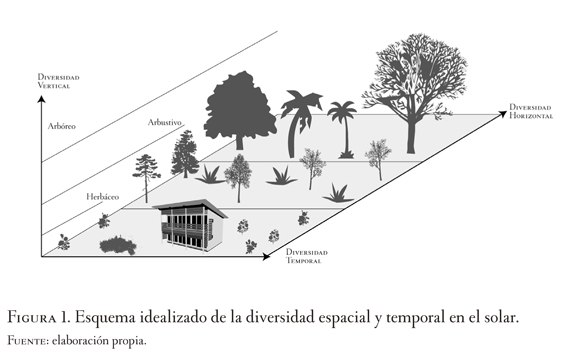

El cultivo de pocos individuos de una misma especie o variedad asegura a las familias obtener distintos productos en pequeñas cantidades, las cuales resultan adecuadas para el autoconsumo por no requerir de almacenamiento. A diferencia de los sistemas de monocultivo que buscan la homogeneización de sus elementos para maximizar la cosecha de un solo producto —lo cual conlleva mayor riesgo de plagas, demanda de nutrientes en el suelo y nuevas necesidades para la conservación y comercialización de la cosecha—, la lógica campesina se enfoca en las ventajas que la diversidad le ofrece, tanto en una dimensión espacial, como temporal (figura 1).

Se aprovechan así las diferentes demandas de luz, nutrientes y ritmos productivos de sus elementos para obtener productos en forma cotidiana. Tal es el caso de la carne y el huevo de aves, las plantas medicinales, los condimentos y plantas comestibles como el plátano y el coco, que producen en forma constante la mayor parte del año. Otros elementos de producción estacional, como en el caso de los árboles frutales, la miel (Melipona sp.) o la venta y el consumo de carne de puerco tienen un aprovechamiento combinado a lo largo del año. Para el caso de los árboles maderables, su aprovechamiento requiere de periodos más prolongados y sus beneficios se planean para eventos especiales. El manejo diversificado del solar incluye la combinación de los diferentes estratos de la vegetación y de las diferentes zonas de uso antropocéntrico. Así también, la introducción de plantas silvestres (Calathea lutea) y exóticas (Averrhoa carambola y Solanun mammosum) se hace siempre bajo el arreglo tradicional que consiste en sembrar pocos individuos para evitar la dominancia. La baja inversión de energía, tanto humana como fósil, se relacionó con una lógica de autoeficiencia del sistema más que con una actitud de descuido o pereza. El principio de diversificación campesina se resume en la idea de que la subsistencia no puede estar basada solo en el manejo de un cultivo, un elemento o una parte del todo. Dicha lógica de manejo diversificado no es única del solar, sino que caracteriza a todos los agroecosistemas tradicionales en México, en mayor medida cuando el impacto modernizador es menor (Bonfil, 1987). Esta misma lógica, de acuerdo con Bartra (2010), se encuentra en los movimientos campesinos caracterizados por tener una base compleja y mudable pero consustancial. Este autor establece que la matriz económica del campesinado (tanto capitalista como feudal) es resultado de un proceso complejo de convergencia y de unidad provisional de una diversidad de elementos y condiciones que no cede del todo, se reproduce y se profundiza. En el caso del solar, el manejo diverso favorece el autoa-basto y fortalece la autonomía de las familias campesinas ante la condición subordinada que mantiene su cultura dentro del modelo modernizador predominante.

4.2 El autoabasto

Aunque la venta de productos no se descarta en el manejo del solar, el autoabasto es el principal objetivo de la producción tradicional pues representa un ahorro al disminuir la necesidad de comprar. El autobasto no solo cubre las necesidades de la familia nuclear sino que beneficia también a la familia más extensa que incluye a los abuelos, las familias de los hijos y hermanos casados, así como a la red social de cada productora a través de regalos e intercambios. Tiene como base la diversidad y se fortalece culturalmente con una mayor valoración de los productos obtenidos mediante manejo tradicional, en relación con la calidad de los productos industrializados. "¿Cómo te quiero decir? que todo eso los crecen a puro alimentos [...] así como el pollo de granja, que los estás creciendo pero tenés que echarle alimento, puras cosas que no son buenas" (mujer de 62 años).

El autoabasto favorece la soberanía alimentaria de las familias y la autonomía de la mujer. En concordancia con lo registrado por Escolástico 1983) y Sosa 1985) en Tabasco, Del Angel-Pérez y Mendoza (2004) en Veracruz, Rebollar et al. (2008) en Quintana Roo y 39 estudios en América Latina revisados por Howard (2006), se encontró que en dicho agroecosistema las mujeres tienen un mayor control de las decisiones sobre el qué, el cómo y para quién producir; representa, por tanto, un espacio femenino como lo refleja claramente la siguiente productora: "... mi casa, mi solar y todo, porque con ellos hago lo que yo quiero, siempre mi solar lo he tenido así como lo ve, limpiecito siempre, le hago cambios, lo de aquí lo pongo allá y nadie me puede decir ¡No lo hagas!" (mujer de 52 años).

El autoabasto y el trabajo familiar fueron reconocidos, desde finales del siglo XIX, como aspectos característicos del modo de producción campesina que, de acuerdo con el análisis marxista ortodoxo, correspondía a una forma transitoria entre el feudalismo y el capitalismo que irremediablemente se transformaría en una rama de la industria dentro de este último (Chayanov, 1974; Sevilla, 2010). Retomando el planteamiento de Sevilla (2010), nosotros proponemos que se trata más bien de elementos "genéricos" del campesinado que expresan una forma histórica del saber mantener las bases de reproducción biótica de los recursos naturales que ha resultado ser más sustentable que las formas modernizadoras, tanto en su versión capitalista como socialista. En este estudio se encontró, por ejemplo, que las personas entrevistadas reconocen la importancia que han adquirido el dinero (capital) y el consumo (mercado) en sus formas de vida actuales pero también los aspectos socialmente negativos relacionados con ello, como mayor consumo de alcohol, refrescos y comida industrializada, mayor riesgo de violencia y robo, pérdida de valores colectivos, entre otros. Lo anterior revela la ambivalencia actual de valores que existe entre la imposición de un modelo productivo modernizador, que favorece una mayor dependencia del capital, y la inconsciente resistencia que busca mantener los valores de frugalidad y no acumulación característicos de la cultura campesina. El solar constituye entonces un espacio en donde se preserva en mayor medida esta última

4.3 Aprovechamiento integral

El solar se asume como un sistema en interacción con otros sistemas tradicionales y como un todo relacionado con sus partes. La interacción se da principalmente con la milpa y el cacaotal5 mediante el traslado de plantas y animales. Tal es el caso de las ardillas (Sciurus aureogaster), loros (Amazona spp.), abejas (Melipona beecheri ) y plantas silvestres como la hoja de Tó (Calathea lutea), el cedro (Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia macrophylla), que son trasladados del cacaotal al solar para asegurarles un ambiente más protegido contra los riesgos de sequía y depredación, favoreciendo con ello procesos de domesticación:

...mi hijo, que es el más chiquito siempre ha sido muy inteligente y él fue el que le hizo esa cajita. La trajeron del madreal [cacaotal], en una caja de moté [Erythrina americana] estaba la colmena, cortaron el trozo y lo trajieron. Como luego se le pudrió la primera caja, esta cajita ya se la hizo mi hijo, inteligentemente [...] es la mosca real [Melipona beecheri], porque hay abeja de enjambre y la de caja ¡pero esta es real! Esta no da mucha miel sino dos o tres litros, ¡pero es especial la miel que hace! (hombre de 76 años).

En sentido inverso, en el solar se germinan los almácigos de chile, tomate y algunas especies de árboles frutales que serán trasladadas a la milpa o al cacaotal. Esta práctica de intercambio de germoplasma implica procesos de observación, experimentación y generación de tecnología por parte de las mujeres que cultivan el solar, y de los hombres quienes se dedican al cultivo de la milpa y al cacaotal. El manejo integral concebido como el aprovechamiento de muchas de las partes que conforman un solo elemento, se expresa en el caso del árbol de cocohíte (Gliricidia sepium), que es valorado por las características ornamentales de sus flores, las propiedades medicinales de sus hojas, la sombra que proporciona y su fuste como cerca viva. Lo mismo sucede con la totalidad del solar, que es aprovechado como espacio doméstico, productivo, de descanso e interacción social, experimental y didáctico, y como territorio donde se construyen significados emotivo-espirituales. La observancia de los ciclos anuales de lluvia y sequía (periodo canicular), así como del ciclo lunar para la toma de decisiones productivas refleja la percepción de la interdependencia que guardan las plantas, los animales y demás elementos presentes en el solar, como parte de un universo mayor que trasciende los límites del agroecosistema. Dicha percepción conlleva una relación de igualdad entre las personas y los elementos no humanos del solar que se manifiesta, por ejemplo, en el acto de "pedir permiso" a la chaya (Cnidoscolus chayamansa) antes de cortar sus hojas para disminuir los efectos urticantes de la planta.

...la chaya tiene una forma especial para cortarla porque la chaya es grosera, esa pica (risa) ¡Como se pone malísimo el piquete! [...] En el ratito que la va a cortar hay que decirle "Buenos días señora chaya ¿Me va a regalar una hojita?" Porque ¡Es que esa pica y se pone malísimo el piquete! Pero así, ya no pica (mujer de 62 años).

El ritual se cumple para mantener no solo el bienestar físico (evitar el efecto urticante) sino también para lograr el bienestar interno al mantener la armonía con los elementos vivos del entorno. Pérez-Vitoria (2005) afirma que durante miles de años las sociedades campesinas han tenido esta relación sagrada y religiosa con la tierra —y con los elementos del entorno agregaríamos— construida a partir de la conciencia de que el ser humano depende de ella para su continuación como especie. La sacralización asegura mecanismos para mantener las cualidades del entorno que permiten el sustento de la especie. Este mecanismo ha sido reconocido por la ciencia como racionalidad ecológica de las culturas tradicionales. Pero también se ha demostrado que existen claras diferencias de percepción entre la cultura campesina y los propietarios con ideología de empresarios capitalistas. En la primera se conservan sentimientos difusos y profundos que identifican íntimamente a la tierra con la familia, la actividad, y los productores y productoras, como se observó en el solar. En el segundo caso, la tierra solo es considerada como una fuente de ingresos que requiere maximizar su producción, en desconexión total con el mundo interno del individuo (Pérez-Vitoria, 2005). Estas diferencias generan distintas formas de manejo, estructura en los agroecosistemas y costos ecológicos. De acuerdo con el análisis realizado por Sevilla (2010), la tesis que subyace al marco teórico de la fractura irreparable del metabolismo social es que el deterioro de los recursos naturales y de la sociedad se relaciona con la artificialización capitalista de los ecosistemas. Desde esta perspectiva, la teoría de Marx del despojo del producto del trabajo del obrero para el beneficio capitalista se aplica también a la naturaleza con el despojo del valor de los recursos naturales. Es decir,

cuanto más trabajo humano es sustituido por energía y materiales en el proceso productivo para conseguir mayores beneficios (clave de la plusvalía relativa), mayor es la necesidad del modo de producción capitalista de abaratar las materias primas y de expulsar de sus costes los creados por los desechos de la actividad productiva. Solo es posible incrementar la explotación del trabajo aumentando la explotación de la naturaleza. En la acumulación capitalista ha estado y está, pues, el origen y desarrollo de la actual crisis ecológica (González de Molina y Sevilla Guzmán, 1993a, en Sevilla, 2010, p. 82).

Para nosotros, la diversidad del solar que asombra a los ecólogos, su lógica de autoabasto que no se ajusta a los principios de la economía clásica, y su manejo integral, que incorpora aspectos internos del sujeto, corresponden a formas de producción campesina regidas por una lógica distinta a la del desarrollo moderno, que ha permitido su sustentabilidad hasta nuestros días. En ese sentido retomamos la postura de Palerm (1980 en Sevilla, 2010, p. 120) respecto al campesinado, quien plantea que más que pensar en su desaparición se requiere:

... una teoría de su continuidad y una praxis derivada de su permanencia histórica [y] que no solo subsiste modificándose, adaptándose y utilizando las posibilidades que le ofrece la misma expansión del capitalismo y las continuas transformaciones del sistema, sino que subsiste también mediante las ventajas económicas frente a las grandes empresas agrarias que poseen sus formas de producción. Tales ventajas proceden de que produce y usa energía de la materia viva, que incluye su propio trabajo y la reproducción de la unidad doméstica de trabajo y consumo [...] El porvenir de la organización de la producción agrícola parece depender de una nueva tecnología centrada en el manejo inteligente del suelo y de la materia viva por medio del trabajo humano, utilizando poco capital, poca tierra y poca energía inanimada. Ese modelo antagónico de la empresa capitalista tiene ya su protoforma en el sistema campesino.

4.4 Significados locales del solar

Como se mencionó, además de los aspectos productivo y utilitario del solar, se encontraron significados locales que se relacionan con aspectos menos tangibles relativos al universo interno, emotivo-espiritual, del individuo. Al igual que lo reportado por Holl (2005), Howard (2006), y Murrieta y WinklerPrins (2009), las mujeres en la comunidad de estudio establecen una construcción simbólica y metafórica con el solar mediante una relación individual íntima caracterizada por su propia historia personal, su cultura y sus emociones (Chávez-García et al., 2009). De esta manera, los elementos vivos y no vivos presentes en el huerto adquieren diferentes significados para cada persona. Tal es el caso de la mujer que mantiene y protege un árbol de mango (Manguifera indica) y una palma de coco (Coco nucífera) dentro de su solar por el simbolismo atribuido al haber sido sembrados por su hijo que se suicidó. Muchos elementos adquieren un valor inmensurable independientemente de sus características productivas, ya que se establecen con ellos sentimientos de cariño, placer, orgullo, respeto o necesidad de compañía.

...antes me gustaba comerlos [los patos], ahorita ya no, ya no me gusta comerlos, ahora solo me gustan [...] porque cuando están tiernitos me gusta su piquito y como son [...] Ya le digo ¡Siémbramela ahí!, porque como me mantengo más en esta cocinita, cuando eche ahí la voy a estar viendo, aquí las estoy mirando [...] ¡Es que vieras cómo me encantan las flores! ¡Cantidadísima! (mujer de 62 años).

Otros elementos se relacionan más con aspectos rituales independientemente del uso práctico para el que puedan ser empleados. Tal es el caso de la sábila (Aloe vulgaris) y la albahaca (Ocimum basilicum), que se cultivan cerca de las puertas y en los alrededores de la casa para sentirse protegidos contra las envidias y los hechizos. El solar y la vivienda también contribuyen a conformar la identidad individual y familiar, por ello los cambios que provocan su fragmentación o eliminación trastocan la percepción que construyen de ellos mismos ante los demás.

Es problemático pues [...] ya son muy reducidos. Hay muchos que los [...] están dividiendo como en cuatro o cinco (solares), yo pienso que realmente se ven obligados a vivirreducidamente, como en una ciudad. Porque en la ciudad están pegaditas las casas, nada más por las puertas se conoce que ahí vive uno. (Hombre de 76 años).

Por otra parte, la política neoliberal impulsada en las últimas dos décadas ha afectado sobre todo a las familias asalariadas y ha favorecido la migración ilegal hacia los Estados Unidos. La migración no es una experiencia nueva en la comunidad de estudio. Durante el inicio del Plan Chontalpa muchas familias no aceptaron integrarse a este y migraron dentro del mismo estado de Tabasco. En la década de los ochenta, el Estado y la banca retiraron el financiamiento, las formas de vida campesina se habían mercantilizado en mayor medida con el trabajo asalariado, con una mayor dependencia de los ingresos del cultivo de la caña de azúcar y del cacao, y con el incremento de las necesidades de consumo. Todo ello favoreció la migración hacia el polo turístico internacional de Cancún, Quintana Roo, como una estrategia estacional de subsistencia (durante el periodo julio-octubre). En la década de los noventa se inició la migración ilegal a los Estados Unidos, la cual se incrementó en el presente siglo bajo el marco de la globalización económica. Esta última etapa migratoria, iniciada por los hombres y seguida por algunas mujeres, se realiza por un periodo mínimo de dos años. La vivienda y el solar adquirieren un valor más monetario para las familias asalariadas, pues representa el único patrimonio para acceder al financiamiento requerido a fin de iniciar dicha travesía. Para migrar se debe contar con capital para pagar el "coyote" o persona que facilita el cruce de la frontera. El solar y la vivienda se hipotecan entonces bajo condiciones que favorecen a las familias más ricas que se dedican a la usura.

Yo de aquí me fui y empeñé el título de esta casa, me dieron 25 mil pesos. La empeñé aquí mismo con un conocido y a puro rédito que es lo que mata. ¡Ya ni acordarme quiero! Ahorita yo salgo con la frente en alto. Pedí prestado 25 mil, pero como yo me fui con mi tío [...] entre los dos debíamos en Estados Unidos como 5000 dólares, como 55 mil pesos. Entre los dos tardamos como 8 meses para pagar ese dinero (hombre de 31 años).

Uno de los motivos más frecuentes declarado por las mujeres para que sus esposos migren a los Estados Unidos fue la modificación de la vivienda. La migración ha acelerado los cambios en la vivienda hacia estilos más urbanos, con construcciones de concreto de techos planos y bajos, en vez de las casas tradicionales construidas con madera, con techos altos e inclinados de teja o palma, que se adecuaban mejor a las condiciones del clima tropical. De igual forma, una mayor cantidad de mobiliario y electrodomésticos se asocia con un mayor estatus económico y como signo de modernidad. Por otra parte, cuando el esposo migra, la mujer queda a cargo de los cultivos, además del cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. Las informantes en esta condición declararon tener menor tiempo para la producción de animales y el cuidado de plantas en el solar. Con ello, el autoabasto se reduce y muchos alimentos de manufactura tradicional son sustituidos por productos maquilados o industrializados.

Por ser un espacio físico y socialmente relacionado con el hogar, en el solar se refleja la inequidad de género construida en el ámbito familiar y comunitario. A pesar de que la mujer es la principal encargada de su manejo, y de que establece fuertes vínculos emotivos con los elementos ahí presentes, es al hombre a quien generalmente se le reconoce formalmente la propiedad,

¡Aquí (en el solar), yo represento! Cualquiera puede sembrar de lo que hay, a veces siembra más ella, por ejemplo esas naranjas ella lo sembró, y aquellas naranjas nuevas ella lo sembró y todo aquello ella lo sembró, o sea que ella siembra más, yo solo sembré las matas de coco, solamente eso es lo que yo sembré, y esos árboles grandes igual ella los sembró. (hombre de 76 años).

Se encontró que el 65% de la propiedad de la vivienda y el huerto familiar se concentra en los hombres, variando esto entre las familias ejidatarias (80%), las posesionarias (66%) y las jornaleras (5i%) (Acta ejidal, 2003). El mayor porcentaje de propiedad masculina en las familias ejidatarias parece explicarse por el sesgo que tuvo la Reforma Agraria en México al no reconocer la doble jefatura de los hogares y asumir que existe una distribución equitativa de los beneficios dentro de la familia (Deere y León, 2002). La menor proporción de hombres propietarios del solar entre las familias posesionarias y asalariadas puede estar relacionada con una mayor participación de la mujer en actividades informales remuneradas, y la obtención de un ingreso propio que favorece su participación con capital en la compra de bienes familiares y la negociación dentro de la pareja para la designación del propietario. La evidencia empírica mostró que la modificación de las formas de vida campesina, por condiciones tales como: la ausencia por periodos cada vez más prolongados del esposo a causa de la migración, la amenaza de embargo de propiedades por las deudas contraídas con los bancos a partir de créditos agrícolas, el incremento de alcoholismo y la drogadicción entre los hombres, además de una postura más firme de las mujeres para no vender la tierra, favorecen la propiedad femenina como parte de una estrategia para preservar el patrimonio familiar y con ello la subsistencia de las familias: ".. .me dice mi suegro: 'Te la voy a dar a ti, no se la voy a dar a nombre de él, se la voy a dar a nombre tuyo porque yo sé que tú no la vendes'. '¿Cómo vas a creer que yo la venda? Porque ese es el patrimonio de mis hijos...'" (mujer de 26 años).

A pesar del avance relativo en la feminización de la propiedad de los solares en las familias jornaleras y posesionarias, la inequidad de género continúa perpetuándose a través de la cultura patriarcal que prevalece. La tierra se hereda preferentemente a los hijos varones, ya que el hombre es definido como proveedor y, por tanto, poseedor de los medios de producción; la producción agrícola es concebida como una actividad netamente masculina. Se asume que las mujeres tendrán acceso a la tierra a través del esposo, pero cuando estas se casan, quedan supeditadas a la toma de decisiones, a la administración de los bienes y a la representatividad legal de las tierras por parte del hombre.

La falta de reconocimiento social y legal de las mujeres como propietarias de sus solares y viviendas las mantiene en un estado de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando buscan escapar de situaciones de violencia intrafamiliar. Como se describe en Chávez-García et al. (2009), seis de siete informantes mujeres manifestaron haber sufrido violencia intrafamiliar en distintas etapas de su vida. La violencia y la migración fueron dos elementos identificados en sus discursos que generan sentimientos de abandono, soledad y falta de amor entre las mujeres y en sus hijos: ".entonces yo me salí de mi casa, me golpeaba mucho, nos peleábamos bastante. Yo no dormía, a veces me salía pa' fuera, cuando él llegaba privado de alcohol y todo eso, a veces amanecíamos en la casa de los vecinos." (mujer de 39 años).

Las mujeres que sufren violencia abandonan su vivienda y su solar para buscar refugio entre sus familiares o una nueva pareja. La pérdida del solar representa no solo la pérdida de una fuente importante de satisfactores para ellas y sus dependientes, sino también de elementos que contribuyen a mantener su equilibrio interno y autoestima. Es además un espacio en donde madres y abuelas generan y transmiten conocimiento a las siguientes generaciones, lo cual constituye un bagaje importante en la cultura agrícola local pocas veces reconocido (Chávez-García et ál., 2009).

Conclusiones

La lógica de la administración del solar en la comunidad de estudio se sustenta en un manejo diversificado, integral y de autoabasto que caracteriza la forma de producción campesina, y que se contrapone al paradigma de desarrollo moderno impuesto en la población local. Los significados y las funciones que el solar tiene dentro de la cultura local, además de los aspectos productivos y utilitarios, se relacionan con elementos que contribuyen al bienestar interno del individuo, la continuidad del conocimiento local y la construcción de la identidad campesina. El solar es un espacio complejo donde la relación sociedad-naturaleza se refleja en aspectos relativos a la migración y a la inequidad de género. Debe abordarse, por tanto, desde una perspectiva que supere las fronteras que establecen los métodos disciplinarios e incluya un diálogo igualitario (no utilitario) con las mujeres y sus familias que lo crean y lo recrean. Se debe considerar, tanto en la investigación como en las políticas públicas, que en muchos casos se trata ante todo de un territorio femenino, por lo que la perspectiva de género y los mecanismos para asegurar el empoderamiento de las mujeres deben ser incluidas. Las propuestas de intervención para su fortalecimiento deberán enmarcarse dentro de la lógica campesina que lo sustenta y no en las distintas propuestas con que el desarrollo modernizante busca sustentarse.

Agradecimiento: al Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Tabasco, México, por el apoyo otorgado.

Pie de página

1En el ejido colectivo solo dos hectáreas fueron delimitadas por familia para cultivos anuales de autoconsumo. Trece hectáreas restantes de la dotación familiar se agruparon en una sola área colectiva de producción.

2El nombre científico de esta planta de acuerdo con The International Plant Names Index es Couepia polyandra.

3Arctocarpus altilis.

4Se refiere a que fácilmente puede cultivarse cualquier planta.

5En ambos casos se trata de sistemas productivos diversificados de maíz y cacao respectivamente.

Referencias

Acta ejidal (2003). Aprobación del plano general, área parcelada y zona urbana del Ejido Francisco I. Madero. Cárdenas, Tabasco. México. Manuscrito no publicado. [ Links ]

Alayón, G. J. A. (2006). Balance energético y adaptacion nutricional de dos estrategias de subsistencia campesina en el sur de Calakmul, Campeche, México. Tesis doctoral. Mérida, Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán. [ Links ]

Alayón-Gambóa, J. A. y Gurri-García, F.D. (2007). Home garden production and energetic sustainability in Calakmul, Campeche, México. Human Ecology, 36 (3), 395-407. [ Links ]

Álvarez-Gayou, J. J. (2007). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México, D.F.: Paidos Educador. [ Links ]

Allison, J. L. (1983). An ecological analysis of home gardens, (huertos familiares) in two Mexican villages. Thesis Biology. Santa Cruz, California: University of California. [ Links ]

Barkin, D. (1978). Desarrollo regional y reorganización campesina. La Chontalpa como reflejo del problema agropecuario mexicano. México, D. F.: Centro de Ecodesarrollo. Nueva Imagen. [ Links ]

Bartra, A. (2010). Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. Revista Memoria, 248, 4-13. [ Links ]

Benjamín, T. J., Montañez, P. I., Jiménez, J. J. M. y Guillespie, A. R. (2001). Carbon, water and nutrient flux in Maya homegardens in the Yucatan península of Mexico. Agroforestry Systems, 53, 103-111. [ Links ]

Bonfil, B. G. (1987). México profundo. Una civilización negada. México, D. F.: De Bolsillo. [ Links ]

Chávez-García, E. (1991). Uso del recurso vegetal por la comunidad chontal de Tamulté de las Sabanas, municipio del Centro, Tabasco, México. Tesis profesional. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana. [ Links ]

Chávez-García, E. (2009). Mujer y agroecosistema: el papel del género en el manejo del huerto familiar en una comunidad del Plan Chontalpa, Tabasco, México. Revista Brasileña de Agroecología, 4 (2), 4038-4041. [ Links ]

Chayanov, V A. (1974). La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Nueva Visión. [ Links ]

Das, T. y Kumar, A. D. (2005). Inventorying plant biodiversity in homegardens: A case study in Barak Valley, Assam, North East India. Current Science, 89 (1), 155-163. [ Links ]

Deere, C. D. y León, M. (2002). Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina. México, D. F.: Unam-Flacso. [ Links ]

Del Angel-Pérez, A. L. y Mendoza, M. A. (2004). Totonac homegardens and natural resources in Veracruz, México. Agriculture and Human Values, 21, 329-346. [ Links ]

Escolástico, P. R. (1983). Los huertos familiares del ejido Corregidora Ortiz de Mezcalapa, Municipio del Centro, Tabasco, México. Un enfoque etnobotánico. Tesis profesional. Cárdenas, Tabasco: Colegio Superior de Agricultura Tropical. [ Links ]

Flores, S. A. (1993). El proceso de producción agrícola del Plan Chontalpa. México, D. F.: Universidad Autónoma de Chapingo. [ Links ]

González, J. A. (2007). Agroecosistemas mexicanos: pasado y presente. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 6, 55-80. [ Links ]

Gonzalez, E. T. y Gutiérrez, C. A. (1983). Descripción de uso, manejo y algunos aspectos ecológicos de los huertos familiares en la Ranchería Francisco I. Madero, Municipio del Centro, Tabasco, México. Tesis profesional. Cárdenas, Tabasco: Colegio Superior de Agricultura Tropical. 193 p. [ Links ]

Gómez, G. B. (2010). Potencial agroecológico de los huertos familiares en el municipio de H. Cárdenas, Tabasco: permanencia y prospectivas de desarrollo. Tesis de maestría. Montecillo, Edo. De México: Colegio de Postgraduados. [ Links ]

Holl, A. (2005). Narrating diversity: plants, personal knowledge and life stories in German home gardens. En Markussen, M., Buse, R., Garrelts, H., Máñes Costa, M. A., Menzel, S. y Marggraf, R. (eds.). Valuation and conservation of biodiversity - Interdisciplinary view on the Convention on Biological Diversity (pp. 221-248). Berlin: Springer. [ Links ]

Howard, P. L. (2006). Gender and social dynamics in Swidden and Home gardens in Latin America. En Kumar, B. M. y Nair, P. K. R. (eds.). Tropical Homegardens: A time-tested example of sustainable agroforestry (pp. 159-182). Netherlands: Springer. [ Links ]

Kumar, B. M., Nair, P. K. R. (2004). The enigma of tropical homegardens. Agroforestry Systems, 61, 35-152. [ Links ]

Lerner, M. T. (2008). Importancia del huerto familiar Ch'ol en la economía campesina, el caso de Suclumpá, Chiapas, México. Tesis de Maestría. San Cristóbal de las Casas, Chiapas: El Colegio de la Frontera Sur. [ Links ]

Mariaca, R., González, A. y Arias, L. M. (2010). El huerto mayayucateco en el siglo XVI. México: El Colegio de la Frontera Sur / Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-Mérida / Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Yucatán / Fondos Mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica-Yucatán. [ Links ]

Molina, A. R. (1997). Testimonio sobre el inconcluso Plan Chontalpa. Manuscrito no publicado. [ Links ]

Murray, S. J. (2001). Plants in the "Patxokon na": tzotzil maya homegardens in the highlands of southeastern México. Dissertation PhD. Detroit, Michigan: Wayne State University. [ Links ]

Murrieta, R. y WinklerPrins, A. (2009). "I love flowers": home gardens, aesthetics and gender roles in a Riverine Caboclo community in the lower Amazon, Brasil. En Adams, C., Neves, W., Murrieta, R. y Harris, M. (eds.). Amazon peasant societies in a changing environment (pp. 259-277). Springer. [ Links ]

Nair, P. K. R. (2001). Do tropical homegardens elude science, or is it the other way around? Agroforestry Systems, 53, 239-245. [ Links ]

Niño, C. M. (1986). Estudio etnobotánico de los huertos familiares del ejido Ocuilzapotlán, Sección Zapotal, Municipio del Centro, Tabasco. Tesis profesional. Cárdenas, Tabasco: Colegio Superior de Agricultura Tropical. [ Links ]

Pérez-Vitoria, S. (2005). Les paysans sont de retour. Arles: Actes Sud. [ Links ]

Ramírez, V B. R. (2003). Modernidad, postmodernidad, globalizacióny territorio. México, D. F.: Universidad Autónoma Metropolitana-Miguel Ángel Porrúa. [ Links ]

Rebollar, D. S., Santos, V J. y Tapia, N. A. (2008). Huertos familiares, una experiencia en Chancah Veracruz, Quintana Róo. Polibotánica, 25, 135-154 [ Links ]

Reyes, G. M. R. (2005). Factores sociales y económicos que definen el sistema de producción de traspatio en una comunidad rural de Yucatán, México. Tesis de maestría. Mérida, Yucatán: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. [ Links ]

Romero M. C. E. (1984). Etnobotánica de los huertos familiares en los ejidos Habanero 2a. Sección de H. Cárdenas y Mantilla de Cunduacán, Tabasco. Tesis profesional. Cárdenas, Tabasco: Colegio Superior de Agricultura Tropical. [ Links ]

Ruiz, O. J. I. (2003). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. [ Links ]

Sevilla, G. E. (2002). Agroecología y desarrollo rural sustentable. En Sarandón, S. Agroecología. El camino hacia una agricultura sustentable (pp.1-28). Buenos Aires: Ediciones Científicas Americanas. [ Links ]

Sevilla, G. E. (2010). Sobre los orígenes de la agroecología en el pensamiento marxista y libertario. La Paz: Agruco/Plural Ediciones. [ Links ]

Sosa, C. M. A. (1985). El papel socioeconómico del huerto familiar con énfasis en la comercialización, en la comunidad de Ceiba 1a sección, Cunduacán, Tabasco. Tesis profesional. Cárdenas, Tabasco: Colegio Superior de Agricultura Tropical. [ Links ]

Taylor, S. I. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós Básica. [ Links ]

Toledo, V M. (1978). Estudio botánico y ecológico de la región del río Uxpanapa. Ver. México, 5. Introducción a los estudios de ecología humana. Biotica, 3 (2), 57-62. [ Links ]

Toledo, V. M. (1982). La etnobotánica hoy. Reversión del conocimiento, lucha indígena y proyecto nacional. Biótica, 7 (2), 141-150. [ Links ]

Toledo, V M., Caballero, J., Argueta, A., Rojas, P., Aguirre, E., Viccon, J., Martínez, S. y Díaz, M. E. (1978). Estudio botánico y ecológico de la región del río Uxpanapa, Ver. México, 7. El uso múltiple de la selva basado en el conocimiento tradicional. Biótica, 3 (2), 85-102. [ Links ]

Torres, R. N. N. (2010). El solar: sitio de conservación de germoplasma y biodiversidad, en tres localidades del municipio de Cárdenas, Tabasco. Tesis de Maestría. Cárdenas, Tabasco: Colegio de Posgraduados. [ Links ]

Vogl, C. R., Vogl-Lukasser, B. y Caballero, J. (2002), Homegardens of Maya migrants in the District of Palenque (Chiapas/Mexico): Implications for sustainable rural development. In Stepp, J. R., Wyndham, F. S., Zarger, R. K. (eds.). Ethnobiology and Biocultural Diversity (pp. 631-647). Georgia, University of Georgia Press. [ Links ]

West, R. C., Psuty, N. P., Thom, B. G. (1985). Las tierras bajas de Tabasco en el sureste de México. México, D. F.: Gobierno del Estado de Tabasco. [ Links ]

Winklerprins, M. G. A. A. (2003). House-lot gardens in Santarém, Pará, Brazil: Linking rural with urban. Urban Ecosystems, 6, 43-65. [ Links ]