Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Palabra Clave

versão impressa ISSN 0122-8285

Palabra Clave vol.17 no.1 Chia mar. 2014

La ética y el derecho de la información:

¿las dos caras de una misma moneda?

Jesús Díaz del Campo-Lozano1

1 Universidad Internacional de la Rioja, España.

jesus.diaz@unir.net

Recibido: 2012-09-25 - Envío a pares: 2013-01-14 - Aprobado por pares: 2013-07-27 - Aceptado: 2013-08-01

Resumen

Los profesores de ética de la comunicación se enfrentan a un gran dilema: si añaden a sus clases nociones de ética (filosófica) y cuestiones relacionadas con el derecho o bien se limitan a incluir cuestiones de ética y deontología de la comunicación. En este artículo se presentan los resultados de una investigación sobre esta cuestión llevada a cabo en 14 países miembros de la UE.

Palabras clave

Ética, deontología de la prensa, derecho de la información, periodismo, enseñanza. (Fuente: Tesauro de la UNESCO).

Ethics and the Right to Information:

Two Sides of the Same Coin?

Abstract

Those who teach communication ethics face a major dilemma: whether to add notions of ethics (philosophical) to their classes and issues concerning the right to information or to limit themselves to including ethical questions and professional ethics in communication. The findings of a study conducted on this issue in 14 member countries of the European Union are presented in this article.

Keywords

Ethics, professional ethics of the press, right to information, journalism, teaching (Source: UNESCO Thesaurus).

A ética e o direito da informação:

as duas caras de uma mesma moeda?

Resumo

Os professores de ética da comunicação enfretam um grande dilema: acrescentar a suas aulas noções de ética (filosófica) e questões relacionadas com o direito ou se limitar a incluir questões de ética e deontologia da comunicação. Neste artigo, apresentam-se os resultados de uma pesquisa sobre essa questão realizada em 14 países-membros da União Europeia.

Palavras-chave

Ética, deontologia da imprensa, direito da informação, jornalismo, ensino. (Fonte: Tesauro da UNESCO).

Introducción

La ética y deontología de la comunicación2 constituye probablemente una de las asignaturas más importantes en el proceso formativo del futuro profesional de la comunicación, y así parecen haberlo comprendido en el seno de las instituciones educativas de la Unión Europea que ofrecen estudios de comunicación, cuyos responsables siguen optando de forma mayoritaria por incluirla en sus planes de estudios. De este modo, han hecho suyas las palabras de Joseph Pulitzer (1994, p. 667), quien hace más de un siglo explicaba su concepto de escuela de periodismo en un célebre artículo: "Por supuesto, habrá un curso de ética", decía, y lo justificaba así: "Por encima del conocimiento, por encima de las noticias, por encima de la inteligencia; el corazón y el alma del periódico descansan sobre su sentido moral".

Aunque el listado de referencias similares podría resultar interminable, basta con mencionar las significativas palabras del ya fallecido profesor José María Desantes (1984, p. 9), gran especialista en derecho de la información que consideraba que la ética periodística era "la asignatura más formativa del informador en su conjunto, sin prescindir de su vertiente técnica. Entre otras cosas, porque no estudia un sector, aspecto o punto de vista de la información, sino la información entera".

En todo caso, a la hora de establecer los contenidos de la asignatura, los profesores encargados de impartirla se enfrentan a numerosos dilemas, derivados en gran parte de su carácter interdisciplinario, que combina aspectos filosóficos con los del área profesional específica, en este caso, la comunicación o el periodismo. En lo que respecta a la elaboración del programa de la asignatura, se trata, en esencia, de una dicotomía: la inclusión o no, por un lado, de elementos de ética general y, por otro, de cuestiones pertenecientes al ámbito del derecho de la información, pero que guardan cierta afinidad con la ética y deontología de la comunicación.

La ética y deontología de la comunicación y la ética general

La ética está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y la comunicación y el periodismo no son una excepción. Más en concreto, parece evidente que existen conexiones entre las teorías éticas fundamentales y muchas de las áreas más importantes de la deontología de la comunicación, como pueden ser, por citar sólo algunas, el respeto a la verdad o la intimidad y la vida privada. Es por ello que, como señala Merrill (1997), resulta útil cambiar el enfoque más habitual y "en lugar de centrarse en la rutina diaria del periodismo, detenerse en la filosofía y en los fundamentos teóricos en los que se basa dicha rutina diaria".

Sin embargo, la intención de incluir este tipo de contenidos ha tenido que hacer frente tradicionalmente a un handicap muy claro: el hecho de ser escasamente valorados por los alumnos, quienes los consideran en general poco atractivos, algo que Barroso (1985, pp. 11-12) atribuye "a su escasísima formación filosófica". A pesar de ello, son muchos los autores que resaltan la necesidad de dedicarles al menos una parte del programa, ya que los futuros periodistas "no entenderían la deontología si no recibieran antes unos conocimientos y corrientes éticas" (Barroso, 1985, pp. 11-12). En parecidos términos se expresa Bivins (1993, p. 4), quien señala que el estudio de casos prácticos, probablemente uno de los métodos pedagógicos más apropiados para enseñar la asignatura, resulta inútil "si no viene precedido por el estudio en profundidad de los vínculos existentes con las doctrinas éticas más importantes".

En consecuencia, el profesor debe intentar establecer con la mayor claridad posible la relación entre estas teorías éticas fundamentales y el periodismo, porque -teniendo en cuenta el escepticismo inicial de los alumnos- de otro modo este objetivo estará condenado irremisiblemente al fracaso.3 En este sentido, Bivins (1993, p. 6) recomienda que, además de tratar a algunos de los pensadores más importantes de la historia, los profesores señalen también sus limitaciones: "hay que enseñar a los alumnos que la obediencia ciega a cualquier filosofía nunca es suficiente si queremos realizar análisis serio de una cuestión moral".

Existe otro inconveniente de índole estrictamente práctica para la consecución de esta meta, que viene marcado por el tiempo y, más en concreto, la imposibilidad material de dar cabida en un único curso a las ideas de todos los pensadores fundamentales, lo que nos lleva a la necesidad de elegir entre unas y otras. Examinando las diferentes propuestas que ofrece la bibliografía (Barroso, 1985; Bivins, 1993; Black, 1992; Cristians y Covert, 1980; Christians, Rotzoll y Fackler, 1998; Lambeth, Christians y Cole, 1994; Merrill, 1997; Peck, 2001; Suárez Villegas, 2001), hay una serie de autores y teorías comunes a la gran mayoría de ellas. En particular, la ética clásica griega (especialmente Aristóteles), el deontologismo (Kant), el utilitarismo (Bentham y Mill), la ética discursiva (Habermas), la teoría de la justicia de Rawls y, en menor medida, la ética cristiana y las teorías del desarrollo moral son las perspectivas más frecuentemente recomendadas.

No obstante, resulta muy conveniente observar una serie de recomendaciones previas, atendiendo especialmente al hecho de que obviamente ninguna de estas teorías proporciona por sí sola una solución para la totalidad de problemas éticos a los que tendrá que hacer frente el profesional de la comunicación. Por ello, Suárez Villegas (2001, p. 14) señala la conveniencia de no presentar las distintas posiciones como opciones excluyentes, sino más bien "como soluciones integradoras". Merrill (1997, cap. 10), por su parte, habla de 'mutualismo ético', una idea que esencialmente consiste en que el periodista puede encontrar algo útil en cada una de las teorías éticas, de modo que el objetivo final sería formar un sistema filosófico propio, personal, como síntesis de todos los anteriores, resaltando en cada caso por qué y en qué aspectos concretos pueden ser útiles para el profesional.

La ética y deontología de la comunicación y el derecho a la información4

Junto a la decisión sobre el tratamiento que les debe dar a los contenidos de ética general, otro de los dilemas a los que se enfrenta el profesor a la hora de programar la asignatura es la inclusión o no de elementos de derecho de la información. En este sentido, son muchos los temarios cuyo encabezamiento genérico es derecho y ética de la información. De la misma manera, los programas que cuentan con una asignatura específica dedicada a la ética y deontología suelen añadir elementos legales de uno u otro modo, algo que coinciden en mostrar los diversos estudios sobre esta cuestión que en los años ochenta y noventa se llevaron a cabo en Estados Unidos.5 Por ello, cabe cuestionarse hasta qué punto es adecuada la inclusión de los aspectos legales en un curso de ética de la comunicación.

En principio, es evidente que existen multitud de puntos en común entre las dos disciplinas. El ámbito moral y el legal comparten, por ejemplo, la dimensión prescriptiva y, en cierto sentido, orientadora de las acciones humanas. Aplicados al periodismo, también existen múltiples conexiones, materializadas sobre todo en una serie de contenidos comunes, como el respeto a la verdad, la cláusula de conciencia y el secreto profesional o el tratamiento de la intimidad y la vida privada. Por ello, según Desantes (1984, p. 10), la inclusión de ambas asignaturas en el programa "no supone una repetición de estudios, sino el estudio de un mismo fenómeno desde dos elevaciones complementarias".

Si bien las posiciones doctrinales en torno a la relación entre derecho y ética son diversas (Barroso y López Talavera, 1988; Derieux, 1983; Desantes, 1998; Suárez Villegas, 2001; Vázquez, 1983), suele hablarse de una subordinación del primero a la segunda, que constituye una realidad más amplia -el fundamento de la esfera legal-, como queda reflejado, sin ir más lejos, en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan".

En lo que respecta a las coincidencias concretas y, sobre todo, a los posibles argumentos que de ellas pueden derivarse a favor de su enseñanza conjunta, como parte de un único curso, pueden señalarse, entre otras, las siguientes:

-

Ambas disciplinas comparten multitud de contenidos comunes. Las conexiones entre uno y otro campo son tan fuertes que, a la hora de analizar determinadas cuestiones, como la intimidad y la vida privada, en opinión de autores como Ogg (1991, pp. 22-23) resulta "virtualmente imposible" explicar sus connotaciones éticas sin hacer referencia a los aspectos legales.

-

Ambas establecen un cierto grado de obligatoriedad. En los dos casos las normas establecen prescripciones, aunque de distinto tipo.

-

Ambas se refieren a las acciones humanas. Tanto el derecho como la ética tienen como uno de sus fines principales orientar el comportamiento del sujeto.

El desarrollo de este argumento añade que, en la vida real, cuando el periodista se enfrenta a una situación conflictiva y tiene que tomar una decisión, debe analizar el problema desde una y otra perspectiva para intentar llegar a una solución que sea, al mismo tiempo, ética y legal. En consecuencia, resulta más apropiado que el profesor analice los casos prácticos planteados desde los dos ámbitos de manera conjunta.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, entre la ética y el derecho también existen diferencias, que pueden desaconsejar su enseñanza conjunta, como las siguientes:

-

La ética obliga internamente, mientras que el derecho lo hace externamente. Es decir, mientras que en el primer caso el individuo sólo responde ante su propia conciencia, en el segundo responde ante una instancia externa, que suele ser el Estado.

-

El carácter coactivo del derecho pero no de la ética. Las normas legales se respetan bajo la amenaza concreta de un castigo, por lo que la acción puede ser impuesta y contraria incluso a nuestra propia opinión, algo que no ocurre en el caso de la ética, cuyos criterios últimos son la responsabilidad y la propia conciencia.

-

El mecanismo para tomar decisiones es muy distinto. Si bien ambas disciplinas sirven como guía para el comportamiento, en este caso del periodista, la manera en que se juzga este comportamiento es diferente. La conducta moral no es examinada desde fuera, sino que es el propio individuo el que se impone deberes, por voluntad propia, por creencia y por responsabilidad, no por el miedo a una sanción.

De ahí se deriva otra diferencia básica, y es que si bien, tomando como base la norma legal, un comportamiento es correcto o no lo es, en el caso de la ética, las posibles decisiones son múltiples, unas más correctas que otras, según cumplan en mayor o menor medida una serie de criterios, que para el periodista son, por ejemplo, el interés general o la minimización de daños. Entonces, puede surgir conflicto entre las dos esferas cuando nuestra conciencia nos dicta algo contrario a lo establecido por la ley. Si el individuo obra según este último criterio, coaccionado, la acción no será adecuada desde el punto de vista moral.

A estos motivos, derivados de la propia naturaleza de una y otra disciplina, habría que sumar otros dos problemas que conllevaría la enseñanza conjunta. Por un lado, a no ser que la asignatura corriera a cargo de un equipo formado por varios profesores, la persona encargada de impartir este programa sería probablemente un especialista o bien en ética o bien en derecho, pero difícilmente en ambos, es decir, podría contar con los conocimientos básicos imprescindibles de uno y otro campo, debido a las conexiones existentes, pero lo más probable es que careciera de los elementos requeridos para explicar adecuadamente las dos disciplinas, lo que sin duda tendría una repercusión negativa para el alumno.

Por otro lado, se plantearía otro riesgo evidente, y es que la suma de las horas dedicadas a la ética y al derecho de la información se viera sensiblemente reducida, debido a su fusión en una sola asignatura, con lo que el alumno podría llegar al momento de iniciar el ejercicio de su actividad sin los conocimientos necesarios en dos disciplinas consideradas como "la base segura sobre la que deben cimentarse los demás conocimientos [del futuro profesional de la comunicación]" (Aguirre, 1988, p. 297).

En consecuencia, parece necesario que dos asignaturas tan importantes cuenten cada una con un curso exclusivo, con un número de horas suficiente y con un profesor adecuadamente preparado (Weil, 1991). Otra cosa es que a la hora de explicar determinadas cuestiones deontológicas se recurra también al criterio legal. Sin embargo, reducir todo a un solo curso supondría un peligro para el alumno, que podría confundir lo éticamente aceptable con lo legalmente permitido, entre otros motivos porque la ley no admite tantas opciones como la toma de decisiones éticas, proceso mucho más complicado y basado en mecanismos diferentes.

Metodología

Una vez examinadas las diversas posiciones teóricas, a continuación se presentan los resultados de una investigación realizada con el objetivo principal de conocer la realidad de la asignatura en los centros de educación superior de 14 países miembros de la Unión Europea (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca). De esta manera, se recogen las opiniones de 49 profesores encargados de impartir la asignatura en los países mencionados.

Se trata de una muestra suficientemente representativa, por cuanto, entre otras cosas, aúna una gran diversidad de perspectivas y modelos pedagógicos, derivados de circunstancias y variables como el sexo, la edad, la formación previa o el tipo de institución académica en el que se desempeñan las labores profesionales. En cuanto a la distribución de la muestra por países, es la siguiente: España, ocho profesores; Portugal, siete; Francia, cuatro; Italia, cuatro; Grecia, uno; Alemania, cuatro; Austria, dos; Holanda, cuatro; Bélgica, tres; Reino Unido, cinco; Irlanda, uno; Suecia, dos; Finlandia, tres, y Dinamarca, dos. 34 de los encuestados son hombres y 15 mujeres.

Se trata además de una investigación muy novedosa, por cuanto ni sobre la enseñanza de la asignatura en general ni sobre sus contenidos en particular existen apenas referencias bibliográficas fuera de los Estados Unidos, un país en el que sí hay una larga tradición, impulsada por el Hastings Center a finales de los años sesenta y dedicada inicialmente a las ciencias y más tarde a la educación ética en general (Callahan y Bok, 1980; The Hastings Center, 1980), en una tarea que culminó con la publicación de varios monográficos sobre distintas especialidades, uno de los cuales estuvo dedicado al periodismo (Christians y Covert, 1980), tras haber adelantado algunos resultados dos años antes (Christians, 1978). Los estudios posteriores son numerosos, tanto de carácter teórico (Black, 1992; Christians, Rotzoll y Fackler, 1998; Elliot, 1984; Van Horn, 1997), como basados en investigaciones empíricas (Braun, 1999; Christians y Lambeth, 1996; Lambeth, Christians y Cole, 1994; Payne, 1992; Reis, 2000).

En Europa y en el mundo se han publicado numerosos estudios sobre la formación de los periodistas o profesionales de la comunicación en general (Fröhlich y Holtz-Bacha, 2003; Gaunt, 1992; Lönroth, 1998; Mory y Stephenson, 1991; Real, 2004; Rodríguez López, 1994; Unesco, 1954, 1956, 1958, 1973), pero ninguno realiza un análisis pormenorizado por asignaturas. Mientras, los intentos de analizar la enseñanza de la ética de la comunicación en este ámbito geográfico se refieren a un número limitado de países (Thomaβ, 2000) o constituyen más bien un manual para impartir la asignatura (Sonnenberg y Thomaβ, 1996). Asimismo, se han elaborado diversos trabajos con carácter nacional, centrados en un único país.

Resultados

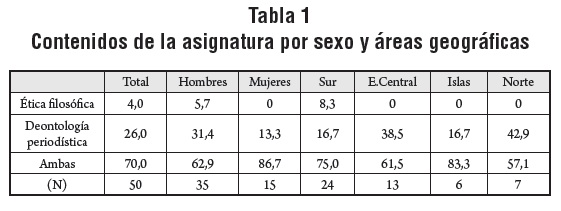

Los profesores han respondido a dos cuestiones muy concretas: la inclusión o no, por un lado, de elementos de ética filosófica y, por otro, de derecho de la información, junto a los específicos de ética y deontología de la comunicación, en el programa de la asignatura. Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, la referida al tratamiento de los asuntos de ética filosófica (ver tabla 1), la opción de explicar únicamente este tipo de contenidos, ignorando los más específicos de la deontología de la comunicación, es, como cabía esperar, muy minoritaria (4% del total de encuestados), y se da únicamente entre los varones pertenecientes a los países del sur de Europa. Por el contrario, la combinación de los dos elementos es con diferencia la posibilidad por la que más apuestan los profesores (70%), si bien, curiosamente, existe una diferencia significativa entre uno y otro sexo. Así, frente a la gran popularidad que la explicación conjunta de ambos aspectos obtiene entre las mujeres (86,7%), casi un tercio de los varones estiman más conveniente limitarse a analizar los aspectos de deontología periodística, mientras que los que apuestan por mezclar unos y otros aspectos se quedan, entre los hombres, en un 62,9%.

En cuanto a la división por zonas geográficas, los países del sur (75%) y los de las islas (83%) son los que optan de una manera más clara por dar cabida a la ética filosófica, dato en cierto modo sorprendente en el segundo de los casos, ya que estos países, en especial Gran Bretaña, han otorgado tradicionalmente poca importancia a estas cuestiones, y en ellos priman los aspectos prácticos, en consonancia con el desarrollo tan prolífico que han tenido allí los instrumentos deontológicos y de autorregulación de la profesión periodística. Por lo tanto, estos resultados pueden indicar un progresivo aumento del énfasis en las teorías éticas en estos países -donde las escuelas profesionales ocupan un alto porcentaje de los centros educativos que ofrecen programas de periodismo- en los que siempre se ha optado por enfoques más pragmáticos, donde prima especialmente el análisis de casos.

Mientras, en el sur, la vertiente más filosófica ha estado más presente incluso en la puesta en marcha de las primeras tentativas de enseñanza del periodismo o la comunicación en el ámbito universitario, lo que se tradujo de manera muy especial en el reclutamiento de profesores cuya formación previa era en muchos casos filosófica. Por ello, el hecho de que los únicos entrevistados que optan por tratar únicamente lo filosófico se encuentren en esta misma zona es hasta cierto punto lógico.

Además, estos profesores, muchos de los cuales han comenzado su carrera impartiendo cursos de contenido filosófico o de éticas aplicadas en otros campos de conocimiento, consideran que las teorías de los grandes pensadores son necesarias para el futuro periodista. En cambio, el tratamiento de la deontología en exclusiva, si bien no es la opción mayoritaria en ninguna de las zonas, es más valorado en los países del norte (42,8%) y el centro de Europa (36,5%), algo que puede interpretarse a través de dos claves: por un lado, la mayor presencia de escuelas profesionales y, por otro, el que esos centros cuenten con más profesores que son periodistas en activo. Tanto las instituciones como los profesores con ese perfil suelen valorar menos la necesidad de que el alumno estudie los aspectos más filosóficos.

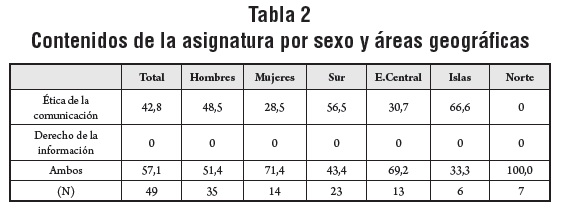

La segunda de las divisiones temáticas, la referida a la importancia del derecho de la información, vuelve a mostrar diferencias significativas entre hombres y mujeres. Estas últimas son proporcionalmente más partidarias (71,4%) de combinar lo ético y lo legal, frente a lo que piensan los varones, entre los cuales se registra un empate técnico entre una y otra opción (ver tabla 2). Sin embargo, en el global de ambos sexos, la diferencia no es demasiado grande (51,7% frente a un 42,8%), por lo que no puede hablarse de una tendencia clara a favor de una u otra opción. Sí que hay preferencias más evidentes, por el contrario, en algunas de las zonas geográficas, entre las que llama la atención que la totalidad de profesores de los países escandinavos se inclina por la combinación de ética periodística y derecho de la información, resultado totalmente lógico en unos países en los que lo más habitual es que la asignatura corresponda a un encabezamiento que une ambos aspectos, tratados de manera conjunta.

En el otro extremo, la mayor tendencia a ignorar lo legal se da en las islas (66,6%), algo que quizá puede deberse a la gran importancia que en estas zonas ha venido teniendo a la autorregulación, que en muchos casos ha sido la opción más frecuente frente a la posibilidad de establecer una nueva legislación o abrir la puerta a la intervención gubernamental. Finalmente, en las otras dos zonas, el sur registra un gran equilibrio entre las dos opciones (ver tabla 2), mientras que los países del centro de Europa se muestran más partidarios (69,2%) de tratar conjuntamente ambos aspectos, algo lógico teniendo en cuenta que, aunque no de un modo tan tajante como en Escandinavia, sí que es común en algunos centros, especialmente en Alemania y Austria, que uno y otro campo formen parte de una sola asignatura.

Algunas propuestas para mejorar la asignatura

Durante la realización de la encuestas, varios de los profesores añadieron diversos comentarios a modo de comentarios, algunos de los cuales pueden resultar especialmente reseñables para este trabajo. Así, algunos de ellos señalaron que sería adecuado contar durante los primeros años del currículo con un curso de ética filosófica, que sirviese para fundamentar teóricamente la asignatura más específica de la deontología periodística.

En este sentido, una cuestión que surge de manera paralela se pregunta por el lugar exacto que debería ocupar la asignatura en el currículum del proceso formativo del periodista y, más concretamente, qué curso es el más adecuado para su inclusión. En general, la bibliografía no ha tratado, salvo excepciones, de buscar una respuesta a este punto, y cuando lo ha hecho, ha sido para decir que "no existe una única respuesta para esta cuestión" (The Hastings Center, 1980, p. 75) y para volver a resaltar que lo verdaderamente importante es que la asignatura figure de manera específica en el plan de estudios. Como principal argumento para introducirla en los primeros cursos se apunta el hecho de que de ese modo los alumnos comenzarán a tomar conciencia de los problemas éticos desde el principio. En cambio, situándola en los años finales del programa, los estudiantes tendrán muchos más conocimientos sobre la naturaleza de su actividad, con lo que les resultará más sencillo entender en toda su dimensión las cuestiones morales.

En todo caso, considerando también los requerimientos necesarios para el mejor desarrollo del curso, y en especial los objetivos y los métodos pedagógicos planteados, parece que resulta mucho más adecuado optar por la segunda de las posibilidades y situar la ética en las etapas más avanzadas del programa, de modo que los alumnos posean más conocimientos y estén en las mejores condiciones para poder desarrollar sus habilidades para la toma de decisiones y emitir juicios y resolver dilemas de una manera razonada. Por el contrario, introducir la ética periodística en los cursos iniciales puede resultar muy arriesgado, ya que el futuro periodista puede carecer incluso de los conocimientos más básicos sobre los medios de comunicación. En este sentido, la aparición de cuestiones éticas en otras asignaturas puede resultar el preámbulo perfecto, siempre y cuando, por supuesto, al final del programa exista la asignatura con carácter específico.

Asimismo, en Europa Central se habla, en los casos en que la enseñanza de la asignatura es conjunta con el derecho, de la formación de un equipo docente compuesto por un jurista y un especialista en ética periodística, porque cualquiera que sea la otra opción, resulta incompleta. Esta propuesta no ha aparecido en Escandinavia, donde también es común esta planificación de los contenidos, si bien algunos profesores apuntaron en las respuestas que esa práctica ya es habitual en algunos casos, de modo que el tiempo suele repartirse entre los dos especialistas. Se trata además de una posibilidad que resulta totalmente normal en estos países, ya que ninguno de los profesores apuntó la idoneidad de separar ambas disciplinas. Antes al contrario, en los comentarios recibidos durante nuestra estancia en Tampere, se muestran firmemente convencidos de que una asignatura que trate ambas perspectivas de un modo conjunto constituye la mejor opción para el alumno.

Conclusiones

Los contenidos del programa de la asignatura ética y deontología de la comunicación han de ser cuidadosamente seleccionados debido, entre otros motivos, a las limitaciones de tipo temporal. A la vista de los resultados, parece que los profesores que imparten esta materia en los distintos países de la Unión Europea optan de forma mayoritaria por incluir elementos de ética filosófica y no se limitan únicamente a la deontología de la comunicación. No obstante, esta decisión, sin duda muy recomendable, ha de hacerse siempre buscando las conexiones entre ambas esferas, ya que la primera de ellas no suele resultar, de entrada, muy atractiva para los futuros periodistas, que la consideran en muchos casos totalmente innecesaria para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, como quiera que las decisiones que se toman en el desarrollo de la actividad informativa están basadas, al igual que ocurre en otros ámbitos de la vida, en una serie de fundamentos filosóficos, esta perspectiva debe ser, cuanto menos, tenida en cuenta por el profesor.

Por lo que respecta al derecho de la información, las opiniones entre el personal docente europeo están más divididas, ya que si bien la multitud de contenidos comunes, en particular en algunas de las cuestiones que habitualmente protagonizan los dilemas éticos, como los conflictos relativos a la intimidad y la vida privada, aconsejan las referencias al ámbito legal. A pesar de ello, dado que los procedimientos de resolución desde uno y otro campo son radicalmente distintos, conviene diferenciarlos de forma clara para que los alumnos sean conscientes de esas divergencias.

Por ello, parece evidente que la ética y el derecho son disciplinas lo suficientemente importantes como para que cada una cuente con su propio curso. Su enseñanza conjunta, común en algunos de los países europeos, particularmente en los escandinavos, conlleva, además del peligro de la confusión ya señalado, diversos problemas añadidos, relativos por ejemplo al perfil del profesor, que difícilmente podrá ser un especialista que cuente con los conocimientos necesarios en ambos campos.

2 Bajo este encabezamiento se encuadran también asignaturas como ética y deontología periodística o ética y deontología de la información, pertenecientes a programas cuyo componente esencial es el periodismo, pero con elementos de comunicación o publicidad.

3 Una propuesta muy interesante puede verse en Linde Navas, A. (2009). "Teorías y procedimientos de educación moral en ética y deontología de la comunicación". En: Comunicación y Sociedad, XXII (2), pp. 35-58.

4 Parte de los argumentos que se exponen en este epígrafe pueden encontrarse también en Díaz Del Campo, J. (2006). "La ética periodística y su enseñanza, ¿una misión imposible?" En: Moralia, 109, pp. 111-132.

5 Así, el porcentaje de profesores de la asignatura que incluyen elementos legales en sus explicaciones se situaba, respectivamente, en el 75% y en el 68% en los estudios de C. G. Christians y C. L. Covert de 1980 y de E. Lambeth, C. Christians y K. Cole de 1993.

Referencias

Aguirre, M. (1988). El deber deformación en el informador. Pamplona: EUNSA. [ Links ]

Barroso, P. (1985). Fundamentos deontológicos de las ciencias de la información. Barcelona: Mitre. [ Links ]

Barroso Asenjo, P. y López Talavera, M. M. (1988). La libertad de expresión y sus limitaciones constitucionales. Madrid: Fragua. [ Links ]

Bivins, T. H.. (1993). "A worksheet for ethics instruction and exercises in reason". En: Journalism Educator, 48 (2), pp. 4-16. [ Links ]

Black, J. (1992). "Media Ethics". En: Murray, M. D. y Ferri, A. J. (eds.). Teaching Mass Communication. A Guide to Better Instruction (pp. 235-255). Nueva York: Praeger. [ Links ]

Braun, M. J. (1999). "Media Ethics Education: A Comparison of Student Responses". En: Journal of Mass Media Ethics, 14 (3), pp. 171-182. [ Links ]

Callahan, D. y Bok, S. (eds.) (1980). Ethics Teaching in Higher Education. Nueva York: Plenum Press. [ Links ]

Christians, C. G. (1978). "Variety of Approaches Used in Teaching Media Ethics". En: Journalism Educator, 1 (1), pp. 3-8, 24. [ Links ]

Christians, C. G. y Covert, C. L. (1980). Teaching Ethics in Journalism Education. Hastings-on-Hudson. Nueva York: The Hastings Center. [ Links ]

Christians, C. G. y Lambeth, E. (1996). "The Status of Ethics Instruction in Communication Departments". En: Communication Education, 45 (3), pp. 236-244. [ Links ]

Christians, C. G.; Rotzoll, K. B. y Fackler, M. (1998). Media Ethics: Cases and Moral Reasoning. White Plains, Nueva York: Longman. [ Links ]

Derieux, E. (1983). Cuestiones ético-jurídicas de la actividad informativa. Pamplona: Universidad de Navarra. [ Links ]

Desantes, J. M. (1984). Prólogo a Barroso, P. Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Madrid: Ediciones Paulinas. [ Links ]

Desantes, J. M. (1998). Ética y Derecho: promotores de la técnica informativa. Piura: Universidad de Piura. [ Links ]

Díaz del Campo, J. (2006). "La ética periodística y su enseñanza, ¿una misión imposible?". En: Moralia, 109, pp. 111-132. [ Links ]

Elliot, D. T. (1984). Toward the Development of a Model for Journalism Ethics Instruction. Ph. D. dissertation, Faculty of the Graduate School of Education, Harvard University. [ Links ]

Fröhlich, R. y Holtz-Bacha, C. (eds.) (2003). Journalism Education in Europe and North America. Londres: Hampton Press. [ Links ]

Gaunt, P. (1992). Making the Newsmakers. International Handbook on Journalism Training. Londres: Greenwood Press. [ Links ]

The Hastings Center (1980). The Teaching of Ethics in Higher Education. Nueva York: The Hastings Center. [ Links ]

Lambeth, E.; Christians, C. y Cole, K. (1994). "Role of the Media Ethics Course in the Education of Journalists". En: Journalism Educator, 49 (3), pp. 20-26. [ Links ]

Linde Navas, A. (2009). "Teorías y procedimientos de educación moral en ética y deontología de la comunicación2. En: Comunicación y Sociedad, XXII (2), pp. 35-58. [ Links ]

Lönnroth, A. (1998). Journalism training in Europe. Maastricht: European Journalism Training Association. [ Links ]

Merrill, John C. (1997). Journalism Ethics: Philosophical Foundations for News Media. Nueva York: St. Martin's. [ Links ]

Mory, P., Stephenson, H. y l'AEFJ (1991). La formation au journalisme en Europe. París: Presse et formation, edition du CFPJ. [ Links ]

Ogg, E. J. (1991). "Teaching Law and Ethics in the Same Course Makes Sense". En: Feedback, 32 (4), pp. 22-23. [ Links ]

Payne, N. (1992). Teaching the "Unteachable". Toward a model for ethics instruction in Canadian university schools of journalism. Ph. D. dissertation. Ottawa, Ontario: Faculty of Graduate Studies and Research, Carleton University. [ Links ]

Peck, A. L. (2001). Foolproof or Foolhardy? Presenting Ethical Theory to Journalism Students. Ph. D. dissertation. Ohio University Department of Philosophy and College of Arts and Sciences. [ Links ]

Pulitzer, J. (1904). "The College of Journalism". En: North American Review, 178 (5), pp. 641-680. [ Links ]

Real, E. (2004). Formación y ejercicio profesional del periodista en la España del Siglo XXI dentro del marco de la Unión Europea. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. [ Links ]

Reis, R. (2000). "Teaching Media Ethics in a Multicultural Setting". En: Journal of Media Ethics, 15 (3), pp. 194-205. [ Links ]

Rodríguez López, F. (1994). L'senyament de Periodisme a Europa. Barcelona: Centre d'Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya. [ Links ]

Sonnenberg, U. y Thomass, B. (1996). Journalistic decision-taking in Europe case by case. Maastricht: European Journalism Centre. [ Links ]

Suárez Villegas, J. C. (2001). Principios de ética profesional: a propósito de la actividad informativa. Madrid: Tecnos. [ Links ]

Thomass, B. (2000). "How Journalism Ethics is Taught Around Europe: Three Examples". En: Pattyn, B. (ed.). Media Ethics Opening Social Dialogue (pp. 375-389). Lovaina: Peeters. [ Links ]

Unesco (1954). "Education for Journalism". En: Reports and Papers on Mass Communication, 8. París: UNESCO. [ Links ]

Unesco (1956). Réunion Internationale d'experts sur la formation profes. des journalistes. Maison de l'Unesco, abril. [ Links ]

Unesco (1958). La formación de periodistas. Estudio mundial sobre la preparación del personal de la información. París: Unesco. [ Links ]

Unesco. (1973). "Professional Training for Mass Communication". En: Reports and Papers on Mass Communication, 45. París: Unesco. [ Links ]

Van Horn, T. L. (1997). Teaching Eth ics in Communication Courses. PH. D. dissertation. Fullerton: Faculty of California State University. [ Links ]

Vázquez, F. (1983). Fundamentos de ética informativa. Madrid: Forja. [ Links ]

Weil, V. (1991). "Law and Ethics Should not Be Combined into One Course". En: Feedback, 32 (4), pp. 23, 26. [ Links ]

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo

del Campo-Lozano, J. D Marzo de 2014. La ética y el derecho de la información: ¿las dos caras de una misma moneda?. Palabra Clave 17 (1), 130-149.