Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Revista Gerencia y Políticas de Salud

versão impressa ISSN 1657-7027

Rev. Gerenc. Polit. Salud vol.12 no.24 Bogotá jan./jun. 2013

Políticas públicas en seguridad social para la protección de los trabajadores informales en Colombia *

Public policies on social security for the protection of informal workers in Colombia

Políticas públicas em segurança social para a proteção dos trabalhadores informais na Colômbia

Elsa María Vásquez-Trespalacios **

Eliana Martínez-Herrera ***

* Articulo de Revisión, resultado parcial de la Inspección y Análisis Documental de las políticas formuladas por las diferentes instancias gubernamentales colombianas.

** Bióloga, Magíster en Epidemiología. Investigadora Observatorio de la Salud Pública, Universidad CES. Correspondencia: evasquez@ces.edu.co. Calle 10 A N° 22-04 Facultad de Medicina, Universidad CES. Medellín, Colombia.

*** Odontóloga, Magíster en Epidemiología, Candidata a Doctora en Epidemiología. Universidad de Antioquia.

Fecha de recepción: 09-10-12 Fecha de aceptación: 13-02-13

Resumen

El crecimiento de la economía informal mundial ha generado el no acceso de los trabajadores informales a los mecanismos formales de seguridad social. El objetivo de este artículo es revisar las políticas públicas en seguridad social dirigidas a proteger a los trabajadores informales en Colombia y analizarlas a la luz de la situación de otros países de América Latina. Se realizó una revisión bibliográfica con análisis documental, en el contexto del Sistema General de Seguridad Social, y se analizó comparativamente con otros países latinoamericanos. Se concluye que si bien existen políticas para proteger a los trabajadores informales, la afiliación a seguridad social sigue siendo baja y que esta situación no difiere sustancialmente de la de los demás países de América Latina. Se deben generar mecanismos alternativos de aseguramiento para esta población, con responsabilidad estatal y que promuevan formas de asociación y organización de las personas ocupadas en este sector.

Palabras clave: políticas públicas, seguridad social, trabajadores informales, salud, pensiones, riesgos laborales

Palabras clave descriptor: seguridad pública, seguridad social, legislación social, pensiones, políticas públicas de salud, riesgos laborales, trabajadores independientes

Abstract

The growth of the informal economy worldwide has generated no informal workers' access to formal social security mechanisms. The purpose of this article is to review the social security public policies aimed at protecting informal workers in Colombia and analyze them in the light of the situation of other Latin American countries. A literature review was conducted with documental analysis in the context of the Social Security System, and it was analyzed in comparison with other Latin American countries. We conclude that although there are policies to protect informal workers, the social security affiliation continues to be low, and this situation does not differ substantially from that of other countries in Latin America. Alternative assurance mechanisms must be created for this population, with state responsibility which promote forms of association and organization of people employed in this sector.

Keywords: public policy, social security, informal workers, health, pensions, labor risks

Keywords plus: public safety, social security, social legislation, pensions, health public policy, occupational risks, self employed

Resumo

O crescimento da economia informal mundial tem gerado o não acesso dos trabalhadores informais aos mecanismos formais de segurança social. O objetivo deste artigo é revisitar as políticas públicas em segurança social dirigidas a proteger os trabalhadores informais na Colômbia e analisá-las à luz da situação de outros países de América Latina. Realizou-se revisão de literatura com análise documental no contexto do Sistema Geral de Segurança Social, e analisou-se comparativamente com outros países latino-americanos. Conclui-se que, embora existam políticas para proteger aos trabalhadores informais, a afiliação a segurança social continua a ser baixa e que esta situação não difere substancialmente da dos outros países de América Latina. Devem se gerar mecanismos alternativos de seguridade para esta população, com responsabilidade estatal e que promova formas de associação e organização das pessoas empregadas neste sector.

Palavras chave: políticas públicas, segurança social, trabalhadores informais, saúde, pensões, riscos laborais

Palavras chave descritores: segurança pública, segurança social, legislação social, pensões, políticas públicas de saúde, riscos ocupacionais, trabalhadores independentes

SICI: 1657-7027(201301)12:24<87:PPSSPT>2.0.TX;2-H

Introducción

La informalidad laboral es un fenómeno presente en todas las regiones del mundo, en las dos décadas pasadas se ha incrementado rápidamente. Las altas tasas de empleo informal son una preocupación constante de cualquier gobierno debido a su baja calidad, pobre remuneración y a su poca contribución a la superación de la pobreza en un país.

Para la 17a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (1), la noción de empleo informal se basa en las características del empleo, trabajo o puesto de la persona y considera que las personas con un empleo informal son aquellas que en su relación laboral no están cubiertas por las normas de protección establecidas en la legislación laboral o social, sea por razones de hecho, o sea por razones de derecho.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), realiza la medición del empleo informal en el país, y el sector informal, aunque no se mide directamente, se puede referenciar a través de la encuesta de microestablecimientos, que toma las características de las unidades de producción (empresas) en que se realizan estas actividades (2).

La definición operativa para la medición del empleo informal en Colombia comprende las siguientes características: empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio, los trabajadores familiares sin remuneración, los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares, los empleados domésticos, los jornaleros o peones, trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales, los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. Se excluyen los obreros o empleados del Gobierno (2). Esta definición se remite a la resolución 15a de la Organización Internacional del Trabajo de 1993 y a las recomendaciones del grupo de Delhi (3, 4).

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la proporción de informalidad en las 13 áreas metropolitanas incluidas se sitúa en el 50,8% para el trimestre marzo-mayo del 2011 (5).

En América Latina debido al advenimiento de la crisis internacional desde el segundo semestre del 2008, se elevó la tasa de desempleo y aumentó el peso relativo del empleo en el sector informal en cinco de trece países con información disponible: Colombia, Argentina, El Salvador, Honduras y México. Asimismo, en el 2009 se desaceleró el crecimiento económico en varios países de la región. La crisis no solo provocó un aumento del desempleo sino que también ocasionó una expansión del empleo en el sector informal, donde suele concentrarse el grueso de trabajo precario (6). En Colombia, para el año 2010, el empleo informal total superó el 59% de la ocupación total (6).

La ausencia de protección social es una característica que define a las personas ocupadas en sector informal, y a pesar de los esfuerzos de los diferentes países continúa siendo un tema de gran preocupación para los actores de los sistemas de salud, seguridad y riesgos profesionales. Por ello se realizó una revisión documental de las políticas formuladas por las diferentes instancias gubernamentales colombianas dirigidas a la protección de los trabajadores informales y su comparación con el panorama de los demás países latinoamericanos, en caso de ser posible.

Materiales y métodos

La definición de seguridad social es cambiante en el tiempo y asume diversos significados dependiendo del país y del organismo internacional que la defina. Este documento asume la definición de seguridad social propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se incluyen todas las medidas relacionadas con las prestaciones encaminadas a garantizar una protección en determinados casos, como la falta de ingresos laborales, la falta de acceso a la asistencia médica, el apoyo familiar insuficiente, la pobreza generalizada y la exclusión social (7).

La estrategia de búsqueda incluyó la revisión de normatividad de organismos colombianos oficiales en las bases de datos Scielo, Latinlaws, Diario Oficial y en los sitios oficiales en Internet de los diferentes estamentos oficiales. Para la búsqueda se utilizaron como palabras claves los siguientes términos incluidos en el DeCs: políticas públicas, salud pública, trabajador informal e informalidad. Se seleccionaron las referencias de acuerdo con el tema de la protección del trabajador informal, haciendo un análisis documental y un análisis expositivo tipo prosa. Se estableció como límite de tiempo las políticas públicas formuladas en los últimos veinte años. Para algunas políticas también se revisaron documentos emitidos de manera complementaria que contribuyeron a operativizarlas o reglamentarlas. No se utilizaron términos para restringir la búsqueda bibliográfica.

Se realizó una revisión narrativa (8) desde un punto de vista teórico-contextual de las políticas públicas en seguridad social que tienen por objeto la protección de los trabajadores informales en Colombia y que han sido adoptadas en coherencia con las disposiciones internacionales, y en caso de ser posible se realizó la comparación con el panorama de otros países de Latinoamérica.

Resultados

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

En 1991, la nueva Carta Constitucional definió a Colombia como un Estado Social de Derecho, lo que quiere decir que es el Estado el que debe garantizar los derechos de sus ciudadanos, a nivel individual y colectivo (9).

Con respecto al trabajo, la Constitución Política le da la característica de derecho y obligación social, que debe ser protegida en todas sus formas por el Estado; sin embargo, esta condición no se encuentra unida a la función de la seguridad social y la atención a la salud, ya que a pesar de considerar que los trabajadores tienen la garantía de la seguridad social, la limita a la simple prestación de servicios públicos por parte de empresas, tanto privadas como públicas, y en donde el Estado ejerce la función reguladora de estos servicios. Por lo tanto, el goce del derecho a la salud en el trabajo se traslada a los empleadores de empresas formales mediante el aseguramiento de sus trabajadores.

La Ley 100 de 1993 (10), por la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia, establece en su artículo 157 la calidad de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, dividiéndolos en dos grupos según su capacidad de pago; los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo, es decir, las personas vinculadas a través de un contrato de trabajo, y por otro lado, se encuentran las personas con poca capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al sistema; estas personas se afilian al régimen subsidiado.

Con respecto a la relación entre informalidad y seguridad social en Colombia, resulta importante anotar que los incrementos en la proporción de población afiliada a los servicios de salud en Colombia entre 2001 y 2006 son explicados por la importante participación que ganaron los informales — cerca de veinte puntos porcentuales—. No obstante, los incrementos en la cobertura se distribuyeron en una forma poco deseable, en el sentido de que el porcentaje de afiliados informales que pertenecen al régimen contributivo se redujo de 73 a 46% y, por supuesto, la diferencia corresponde a la participación en el régimen subsidiado (11).

Debido a que es un aspecto compartido por las diferentes definiciones de trabajo informal, la ausencia de protección social es una característica común a los ocupados en este sector en América Latina; solo cuentan con acceso a las prestaciones sociales los trabajadores que cuentan con empleo formal. Teniendo en cuenta las diferencias en los sistemas de salud de Argentina, México, Chile, Nicaragua y Perú, Bertranou y colaboradores analizan la situación del acceso a un seguro de salud, haciendo notar que con excepción de Chile y Argentina, en el resto de los países la cobertura no llega al 33% (12).

Afiliación al Sistema General de Pensiones

Según datos del DANE, el 89,4 % de los trabajadores informales en las trece áreas metropolitanas estudiadas tenían afiliación a Seguridad Social en Salud; sin embargo, la situación de afiliación de estos trabajadores al Sistema General de Pensiones es baja, solo el 10,3% de los trabajadores está afiliado a una administradora de fondo de pensiones (13). En el Sistema de General de Seguridad Social en Colombia es obligatorio cotizar tanto a salud como a pensión cuando el trabajador percibe más de un salario mínimo; sin embargo, existe la posibilidad de cotizar solo a salud cuando los ingresos sean iguales a un salario mínimo.

Aun cuando existen trabajadores informales que pueden ganar más de un salario mínimo, sus condiciones sociales y económicas impiden que puedan afiliarse a un fondo de pensiones y estar amparados en caso de vejez, invalidez o muerte, ya que no pueden realizar los aportes calculados de acuerdo con el ingreso base para la cotización; por lo tanto, estos trabajadores deciden aportar únicamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dada la baja participación de la población colombiana en el sistema laboral formal, las altas tasas de desempleo y la baja duración del trabajo formal que afectan la afiliación de las personas al Sistema General de Pensiones, la generación de un fondo de solidaridad pensional buscaba ofrecer opciones de subsidio para algunas poblaciones que hacen parte del grupo de trabajadores independientes pudieran acceder al Sistema General de Pensiones, para lograr cobertura en los riesgos de vejez, invalidez y muerte (14).

El Decreto 1127 de 1994 (15), derogado por el artículo 39 del Decreto 3771 de 2007 (16), reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional, que es una cuenta especial de la nación, destinada a ampliar la cobertura a las cotizaciones para pensiones mediante un subsidio dirigido a grupos poblacionales que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social y que carecen de los recursos suficientes para realizar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.

Para ampliar la cobertura del Programa Subsidiado de Aporte a la Pensión del Fondo de Solidaridad Pensional se han presentado ocho documentos del Consejo Nacional de Política Económica y social (Conpes) (17-24) durante quince años, a partir de 1994, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 100 de 1993 (10). Estos documentos establecen los planes de cobertura de la población urbana y rural beneficiaria de los subsidios, señalando los requisitos para acceder a ellos.

Las tasas de cobertura en América Latina han permanecido por debajo del 30% y se ha observado una relación directa entre nivel de ingresos y afiliación al Sistema de Pensiones. México cuenta con mayor cobertura en pensiones para trabajadores informales no agrícolas (17%), Chile tiene coberturas para estos trabajadores entre el 10 y el 14% (25).

Varios artículos referentes al tema del empleo informal en Colombia muestran que el actual esquema de aseguramiento de protección social está generando incentivos para que la fuerza laboral se vincule al empleo informal (26-31).

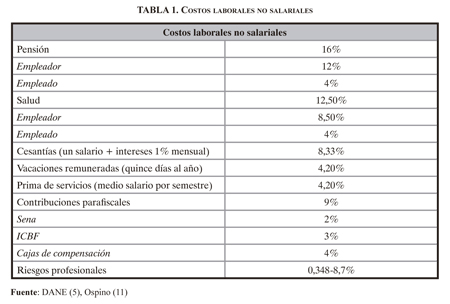

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo (32) regula las relaciones laborales entre empleadores y empleados acerca de los diferentes tipos de contratos, jornadas máximas de trabajo y aportes que deben realizar los empleados y empleadores sobre el valor del salario, entre los que se encuentran los aportes parafiscales, de seguridad social y de riesgos profesionales. La tabla 1 presenta los costos laborales no salariales que sobre el valor del salario deben aportar empleadores y empleados en Colombia.

Los estudios realizados por Cárdenas y Bernal (26) y Santa María, Prada y Mujica (27) han mostrado que los costos laborales no salariales se han incrementado en más de catorce puntos porcentuales desde la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En este sentido, las diferencias existentes entre los regímenes de afiliación y los elevados costos no salariales han sido identificados como las principales causas del aumento de la informalidad en Colombia a partir de la reforma a la seguridad social (Ley 100 de 1993) (11).

Riegos laborales

El Ministerio de la Protección Social, a través de su Dirección General de Riesgos Profesionales, diseñó la Política de Promoción y Prevención para la protección de la salud de los trabajadores del sector formal, informal e independiente (33).

Teniendo en cuenta las responsabilidades del Ministerio de la Protección Social con la población vulnerable, se considera prioritaria la población del sector informal de la economía, especialmente los más pobres, con necesidades básicas insatisfechas, no afiliados a la seguridad social, en condiciones inadecuadas de trabajo, precariedad en lo tecnológico y en su organización laboral. Dentro de esta población priorizada, se pone especial atención a los trabajadores entre dieciséis y dieciocho años, mujeres rurales trabajadoras, adultos mayores trabajadores y trabajadores con discapacidad.

El plan de acción de esta política se contempla que debe ser desarrollado en forma progresiva, por fases. Estas abarcan la caracterización de los trabajadores informales y de sus condiciones de salud y trabajo; acciones de sensibilización social dirigidas al fomento de estilo de vida y trabajo saludable; capacitación, asesoría y asistencia técnica; y vigilancia epidemiológica y fortalecimiento de las instancias organizativas de las poblaciones laborales vulnerables. Una vez realizada la capacitación y la asistencia técnica se promoverá el registro de patologías ocupacionales, su perfil y sus tendencias. La implementación de estas estrategias se encuentra contemplada en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2008-2012 (34).

En otro de los objetivos específicos del Plan Nacional de Salud Ocupacional se propone el diseño de modelos especiales de aseguramiento en riesgos profesionales para la población trabajadora no cubierta por el Sistema General de Riesgos Profesionales, así como la expedición de un reglamento para la afiliación de trabajadores no cubiertos (informales e independientes) en el Sistema General de Riesgos Profesionales.

Existe una gran participación de la mujer en la economía informal. Con los datos disponibles de diez países latinoamericanos y cuatro del este asiático se puede observar que la mitad o más de la fuerza laboral femenina no dedicada a labores agrícolas se encuentra en el sector informal (35), y cuando se analiza la fuerza de trabajo agrícola se puede ver que en algunos países como Benín, Chad y Mali, las mujeres tienen una participación del 95%.

Colombia al ser un país eminentemente agrícola observa una tendencia similar; gran parte de las personas ocupadas en labores agrícolas son mujeres. Debido a esto y a la suma de factores que aumentan su vulnerabilidad, se ha querido apoyar a estas trabajadoras con diferentes mecanismos establecidos en La Ley 731 de 2002 (36), mediante la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, en su mayoría ocupadas en el sector informal, estableciendo la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al Sistema General de Riesgos Profesionales. El Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social es el ente encargado de crear los mecanismos de esta afiliación para que las trabajadoras rurales puedan acceder a todas las prestaciones asistenciales en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estas prestaciones consisten en: (a) asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; (b) servicio de hospitalización; (c) servicio odontológico; (d) suministro de medicamentos; (e) servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; (f) prótesis y órtesis, su reparación y reposición en casos de deterioro o desadaptación; (g) rehabilitación; y (h) gastos de traslado.

Los servicios de salud demandados por las mujeres rurales, derivados del accidente de trabajo o enfermedad profesional, serán prestados a través de la entidad prestadora de servicios de salud a la cual se encuentren afiliadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con la salvedad de que los procedimientos de rehabilitación pueden ser prestados por entidades administradoras de riesgos profesionales (37).

La Ley 1562 de 2012 (38), por medio de la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia, decreta la posibilidad de que los trabajadores informales puedan afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales de forma voluntaria, siempre y cuando coticen también al régimen contributivo de salud; sin embargo, los montos de las cotizaciones no se han establecido aún. Esta ley abre la posibilidad de que los trabajadores informales estén amparados en caso de enfermedad o accidente con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan; no obstante, el requerimiento de cotizar al régimen subsidiado de salud es poco realista, dado que según lo reportado por el DANE, para el trimestre abril-junio de 2012, de los ocupados informales que reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, el 50,8% pertenecían al régimen contributivo, el 47,3% al régimen subsidiado y el 1,9% a régimen especial (39); por lo tanto, cerca del 48 % de los trabajadores informales no podrán afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales.

Incentivos para la formalización

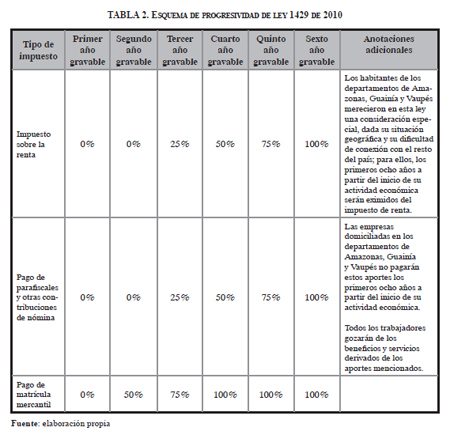

En diciembre de 2010 se expidió la Ley 1429 de formalización y generación de empleo, (40) que tiene por objeto generar incentivos para la formalización en las etapas iniciales de creación de las empresas, intentando lograr una disminución de los costos y un aumento de los beneficios de las empresas y los trabajadores.

Los beneficios abordados por esta ley se dirigen exclusivamente a las pequeñas empresas; definidas estas como aquellas cuyo personal no exceda los cincuenta trabajadores y cuyos activos totales no superen los cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Entre los incentivos contemplados por esta ley se encuentran la focalización de los programas de desarrollo empresarial; la simplificación de los trámites y el incremento de las garantías financieras; programas de formación, capacitación y asistencia técnica; y la progresividad en el pago de impuestos y contribuciones. El esquema de progresividad contemplado en esta ley se describe en la tabla 2.

Los beneficios de progresividad establecidos en la ley en mención se entienden sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas empresas beneficiarias en materia de presentación de declaraciones tributarias, obligaciones laborales y de sus obligaciones comerciales (40).

También se contemplan incentivos para la generación de empleo en grupos vulnerables; los empleadores que vinculen laboralmente a trabajadores menores de veintiocho años, personas o poblaciones en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad, mujeres mayores de cuarenta años y que durante los últimos doce meses hayan estado sin contrato de trabajo, y personas de bajos ingresos.

Sí bien la Ley 1429 de 2010 contempla este esquema de progresividad en el pago de algunos impuestos, no contempla la posibilidad de que los empleados y los empleadores que ingresan al sector formal puedan obtener alguna deducción de las cotizaciones al Sistema de Salud; por lo menos en las fases iniciales del contrato de trabajo. Claramente, cabría esperar que las deducciones que se presenten en estos impuestos sean compensadas con una mayor contratación en las actividades económicas formales.

En conclusión

Necesidad de mecanismos alternativos de protección social para los trabajadores informales

La informalidad trae consigo costos de índole social y económica sobre los trabajadores, ubicándolos en un lugar de mayor vulnerabilidad frente a los riesgos a que puedan estar expuestos, y esto junto con el hecho de que por sus bajos ingresos no pueden financiar sus esquemas de seguridad social, disminuye la capacidad de respuesta en torno a las circunstancias potencialmente peligrosas que se pudieran presentar. Es alrededor de esta situación que se puede apreciar la importancia de desarrollar mecanismos alternativos de seguridad social para los trabajadores informales, que sin dejar de lado la participación del Estado, promuevan la organización y empoderamiento de los trabajadores y sus familias y la articulación de otros actores dentro del proceso. En concordancia con los demás países de América Latina, con excepción de Chile y México, la cobertura en seguridad social de los trabajadores informales en Colombia es baja, siendo mayor para el Sistema General de Seguridad Social en Salud que para el caso de las pensiones y los riesgos profesionales. La mayoría de los países de América Latina han diseñado estrategias para mejorar la cobertura de los trabajadores informales y, en general, los mecanismos de seguridad social para su protección.

Existen varias experiencias descritas de modelos de protección social en salud para los trabajadores informales, la mayoría de ellos basados en estrategias de mercado y otros en subsidios públicos; sin embargo, la mayoría de ellos tienen un elemento común que es la participación de los trabajadores (41-44). No es el objetivo de este artículo entrar en el detalle de estos mecanismos, sino ponerlos de manifiesto como un gran escenario de actuación de la salud pública, que teniendo en cuenta la gran heterogeneidad del sector informal, dirija sus esfuerzos hacia la formulación de estrategias alternativas de seguridad social para el mejoramiento de las condiciones de vida de estos trabajadores. Es necesario también que los entes gubernamentales en unión con la Academia realicen estudios para medir el impacto real de los mecanismos de protección del trabajador informal, tanto en acceso como en calidad y permanencia en el tiempo de las acciones propuestas en las políticas, leyes, normas y decretos.

Mujeres en el sector informal

Según el análisis que en 1997 realizara Pollack del sector informal urbano, existen cuatro factores que influyen en la participación laboral de la mujer: primero, la existencia de segmentación ocupacional, con su consiguiente desigualdad de oportunidades y discriminación salarial; segundo, la existencia de una doble jornada o la compatibilización de las labores del hogar con las del trabajo fuera de este; tercero, la insuficiencia o ausencia de servicios sociales de apoyo a la mujer para que esta pueda desempeñar dichas tareas en las mismas condiciones que los hombres; y cuarto, la permanencia de pautas culturales que asignan a la mujer responsabilidades domésticas (45).

En Colombia, según las cifras del DANE para el trimestre abril-junio de 2012, el 49,2% del total de los ocupados en el sector informal, son mujeres (39); por lo tanto, las políticas en seguridad social para el sector informal deberían hacer visible la participación de la mujer en este segmento del mercado laboral y sus vulnerabilidades y riesgos específicos, ya que deben combinar sus empleos con el trabajo del hogar y están expuestas a diferentes riesgos asociados a las diferentes etapas de su ciclo de vida.

Referencias bibliográficas

1.Organización Internacional del Trabajo. Informe de la decimoséptima conferencia internacional de estadísticos del trabajo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2003. [ Links ]

2.Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Metodología informalidad, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá: DANE; 2009, pp. 4-12. [ Links ]

3.Organización Internacional del Trabajo. Resolución de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Ginebra: CIET; 1993. [ Links ]

4.Organización de las Naciones Unidas. Informe del Grupo de Delhi sobre estadísticas del sector no estructurado. Consejo Económico y Social; 2005, p. 5. [ Links ]

5.Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Medición del empleo informal. Trimestre móvil marzo-mayo 2011. Bogotá: DANE; 2011. [ Links ]

6.Organización Internacional del Trabajo. Panorama laboral América Latina y el Caribe. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe; 2011, p. 148. [ Links ]

7.Organización Internacional del Trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo, 100a reunión. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo; 2011,pp. 1-199. [ Links ]

8.The Cochrane Collaboration. Diferencias entre una revisión sistemática y una revisión narrativa. Cenetec-Salud, Red Cochrane Iberoamericana; 2010. [ Links ]

9.Constitución Política de Colombia de 1991. [ Links ]

10.Congreso de la República de Colombia, Ley 100, 1993, p. 90. [ Links ]

11.Ospino C. Colombia. En Olaf J. Sector informal y políticas públicas en América Latina. Río de Janeiro: Fundacao Konrad Adenauer; 2010, pp. 59-66. [ Links ]

12.Bertranou F. Economía informal, trabajadores independientes y cobertura de la seguridad social en Argentina, Chile y Uruguay. Santiago de Chile: Oficina Internacional del Trabajo; 2007, p. 20. [ Links ]

13.Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Medición del empleo informal y seguridad social. Trimestre móvil febrero-abril 2012.Bogotá: DANE; 2012. [ Links ]

14.Muñoz A, Téllez J, Tuesta, D. Confianza en el futuro. Propuestas para un mejor sistema de pensiones en Colombia. Bogotá: Norma; 2009. [ Links ]

15.República de Colombia, Decreto 1127, Administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional, 1994, pp. 1-8. [ Links ]

16.Colombia, Ministerio de la Protección Social, Decreto 3771, 2007. [ Links ]

17.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 2833, Fondo de Solidaridad Pensional, 2833, 1996. [ Links ]

18.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 2989, Cobertura y condiciones del Fondo de Solidaridad Pensional, 1998. [ Links ]

19.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes social 60, Fondo de Solidaridad Pensional: pautas para un mejor desempeño, 2002. [ Links ]

20.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes social 70, El nuevo papel del Fondo de Solidaridad Pensional, 2003. [ Links ]

21.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 078, Ajustes a los requisitos del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, Subcuenta de Subsistencia, Fondo de Solidaridad Pensional, 2004. [ Links ]

22.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 3337, Administración de los recursos de los fondos especiales adscritos al Ministerio de la Protección Social, 2005. [ Links ]

23.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes social 105, Fondo de Solidaridad Pensional: ampliación de cobertura y ajustes en los requisitos y operación, 2007. [ Links ]

24.Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes 3605, Requisitos de acceso al programa de aporte subsidiado a la pensión financiado con los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional 3605, 2009. [ Links ]

25.Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Perspectivas económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el Desarrollo. Resumen. OECD Publishing; 2011, p. 180. [ Links ]

26.Cárdenas M, Bernal R. Determinants of labor demand in Colombia. En Law and employment lessons from Latin American and the Caribbean. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. [ Links ]

27.Santamaría M, Prada C, Mujica A. Oportunidades, desafíos y barreras de la movilidad laboral en Colombia: reflexiones para la población en pobreza extrema y moderada. Bogotá: Fedesarrollo; 2009. [ Links ]

28.Peña X, Mondragón C, Wills D. Labor market rigidities and informality in Colombia. Bogotá: CEDE; 2009. [ Links ]

29.Santamaría M, Rozo S. Informalidad empresarial en Colombia: alternativas para impulsar la productividad, el empleo y los ingresos. Bogotá: Fedesarrollo; 2008. [ Links ]

30.Santamaría M, García F. Mujica A. Los costos no salariales y el mercado laboral: impacto de la reforma a la salud en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo; 2009. [ Links ]

31.Camacho A, Conover E, Hoyos A. Effects of Colombia's social protection system on worker's choice between formal and informal employment. Bogotá: Universidad de los Andes; 2009. [ Links ]

32.República de Colombia, Código Sustantivo del Trabajo, 2011. [ Links ]

33.Colombia, Ministerio de la Protección Social. Protección de la salud de poblaciones laborales vulnerables. Bogotá: Ministerio de la Población Social, Fondo de Riesgos Profesionales; 2005, pp. 1-11. [ Links ]

34.Colombia, Ministerio de la Protección Social. Plan Nacional de Salud Ocupacional. Bogotá: Ministerio de la Protección Social; 2009, pp. 11-74. [ Links ]

35.United Nations. The world's women 2000: Trends and statistics. United Nations, División UNS; 2000. [ Links ]

36.Congreso de la República de Colombia, Ley 731, 2002, pp. 1-9. [ Links ]

37.Ministerio de Gobierno de la República de Colombia, Decreto 1295 de 1994, pp. 1-32. [ Links ]

38.Presidencia de la República de Colombia, Ley 1562 de 2012, p. 22. [ Links ]

39.Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Medición del empleo informal y seguridad social trimestre abril-junio de 2012. Bogotá: DANE; 2012. [ Links ]

40.Congreso de la República de Colombia, Ley 1429, 2010, pp. 1-28. [ Links ]

41.Barbin E, Lomboy C, Soriano E. A field study of microinsurance in the Phillipines. Ginebra: International Labour Office, working paper n° 30; 2002. [ Links ]

42.Guzmán A. Análisis comparativo de modelos de aseguramiento público y propuesta de un sistema solidario de seguridad social en salud. Colombia: Forosalud y Observatorio del Derecho a la Salud; 2003. [ Links ]

43.Holzman R, Jorgensen S. Social risk management: A new conceptual framework for social protection, and beyond. Washington D. C.: Banco Mundial, Serie de documentos de discusión sobre la Protección Social; 2000. [ Links ]

44. Kannan K. The welfare fund model of social security for informal workers: The Kerala experience. Centre for Development Studies. Working paper no 332; 2002. [ Links ]

45. Pollack M, Judsiman C. El sector informal urbano desde la perspectiva de género. El caso de México. Ed Comisión económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: 1997; p. 71. [ Links ]