Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Pensamiento Psicológico

versão impressa ISSN 1657-8961

Pensam. psicol. vol.16 no.1 Cali jan./jun. 2018

Estudio psícométríco de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en adultos jóvenes colombianos1

Psychometric Study of the Ryff Psychological Well-Being Scales in Young Colombian Adults

Estudo psicométrico das Escadas do Bem-estar Psicológico de Ryff em adultos jovens colombianos

Carlos Alejandro Pineda Roa2

John Alexander Castro Muñoz3

Reynel Alexander Chaparro Clavijo4

Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia)

Fundación Universitaria Sanitas, Bogotá (Colombia)

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia)

1Este artículo es producto de un trabajo colaborativo entre tres universidades colombianas y se deriva del proyecto "Estudio latinoamericano de salud, bienestar y trastornos alimentarios en población homosexual masculina", en el cual participó el primer autor en representación de Colombia. Agradecimientos a Colciencias por la financiación del Doctorado en Psicología (Convocatoria 727 de 2015 y 647 de 2014).

2Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Salud Sexual y Reproductiva y estudiante de Doctorado en Psicología de la Universidad del Norte, Barranquilla. Correo de correspondencia: pinedaac@uninorte.edu.co

3Psicólogo y magíster en Psicología de la Universidad de los Andes.

4Psicólogo y magíster en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia.

Recibido: 24/02/2017 Aceptado: 31/08/2017

Para citar este artículo / To cite this article / Para citar este artigo

Pineda-Roa, C. A., Castro-Muñoz, J. A. y Chaparro-Clavijo, R. A. (2018). Estudio psicométrico de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en adultos jóvenes colombianos. Pensamiento Psicológico, 16(1), 44-55. doi:10.11144/Javerianacali.PPSI16-1.epeb

Resumen

Objetivo. Evaluar la confiabilidad y la validez de constructo y discriminante, de las seis Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff (EBP) en adultos jóvenes de Bogotá y Tunja. Método. Estudio instrumental en el que 727 participantes seleccionados por muestreos no probabilísticos (Medad = 22.5, DE = 5.49) diligenciaron la EBP de 39 ítems. La validez de constructo fue evaluada por medio del análisis factorial confirmatorio (AFC), la confiabilidad mediante omega de McDonald (Ω) y la validez discriminante a través de pruebas de contraste de medias para grupos independientes. Resultados. El AFC arrojó índices de ajuste similares tanto con seis dimensiones (X2 = 1649.40, gl = 362, p = 0.00; CFI = 0.95; AGFI = 0.95; RMSEA = 0.066, IC90%, 0.062 - 0.069; SRMR = 0.077) como con seis dimensiones y un factor de segundo orden, denominado bienestar. El omega arrojó valores entre 0.60 y 0.84, aunque la versión reducida de 29 ítems presentó un mejor ajuste y aceptables niveles de confiabilidad. Conclusión. La EBP es apropiada para la evaluación del bienestar psicológico en población de adultos jóvenes colombianos, en particular, al discriminar por nivel educativo, sexo y estatus socioeconómico en varias de las seis dimensiones.

Palabras clave: Bienestar psicológico, estudios de validación, adultos jóvenes.

Abstract

Objective. To evaluate the construct validity, discriminant and internal consistency of the six Psychological Well-Being Scales (PWBS) of Ryff in young adults in Bogotá and Tunja. Method. This was an instrumental study of psychometric nature in which 727 participants selected by non-probabilistic sampling (age: M = 22.5, SD = 5.49) completed the PWBS of 39 items available in Spanish. The construct validity was evaluated by Confirmatory Factor Analysis (CFA), McDonald's Omega reliability (Ω), and discriminant validity using means contrast tests for independent groups. Results. The CFA showed similar adjustment indices with either six dimensions (X2 = 1649.40, df = 362, p = 0.00, CFI = 0.95; AGFI = 0.95; RMSEA = 0.066, CI90%, 0.062 -0.069; SRMR = 0.077) as dimensions six and a second-order factor, called well-being. Ω yielded values between 0.60 and 0.84. The reduced version of 29 items has a better fit and acceptable levels of reliability. The PWBS discriminates according to educational level, sex and socioeconomic status in several of the six dimensions. Conclusion. The PWBS is appropriate for the evaluation of psychological well-being in the population of young Colombian adults.

Keywords: Psychological well-being, validation studies, young adults.

Resumo

Escopo. Avaliar a confiabilidade e a validade do construto e discriminante, das seis Escadas do Bem-estar Psicológico de Ryff (EBP) em adultos jovens de Bogotá e Tunja. Metodologia. Estudo instrumental no que 727 participantes selecionados por amostragens não probabilísticas (Mdade = 22.5, DE = 5.49) diligenciaram a EBP de 39 itens. A validade de construto foi avaliada por meio de Análise Fatorial Confirmatória (AFC), a confiabilidade por meio de Ômega de Mc Donald (Ω) e a validade discriminante com provas de contraste de meias para grupos independentes. Resultados. O AFC deu índices de ajuste similares tanto com seis dimensões (X2 = 1649.40, gl = 362, p = 0.00; CFI = 0.95; AGFI = 0.95; RMSEA = 0.066, IC90%, 0.062 - 0.069; SRMR = 0.077) assim como com seis dimensões e um fator de segundo ordem, denominado bem-estar. O Ômega deu valores entre 0.60 e 0.84, embora a versão reduzida de 29 itens apresentou um melhor ajuste e aceitáveis níveis de confiabilidade. Conclusão. A EBP é apropriada para a avaliação do bem-estar psicológico em população de adultos jovens colombianos, em particular, ao discriminar por nível educativo, o sexo e o status socioeconómico em várias das seis dimensões.

Palavras-chave: Bem-estar psicológico, estudos de validação, adultos jovens.

Introducción

El estudio del bienestar psicológico se enmarca en el campo de la psicología de la salud y específicamente en la psicología positiva (Seligman, 2016), la cual se separa de la visión predominante de la investigación en salud mental que, desde el paradigma del déficit, enfatiza en la patología y entiende la salud como un estado de ausencia de enfermedad más que de presencia de bienestar (Kahneman, 1999; Nakamura y Csikszentmihalyi, 2014; Ryff, 1989; Seligman, 2016; Seligman y Peterson, 2007; Springer y Hauser, 2006; Veenhoven, 1988, 1991). Desde esta visión se destaca tanto el rol activo de las personas en su bienestar como la necesidad de comprender aspectos relevantes de este concepto desde una perspectiva positiva.

El estudio científico del bienestar ha estado influenciado por dos vertientes teóricas: la hedónica y la eudaimónica (Ryan y Deci, 2001). Esta investigación se enmarca en la perspectiva eudaimónica, también entendida como bienestar psicológico positivo (BPP), que contempla el desarrollo de las capacidades y del crecimiento personal, centrándose en los mecanismos asociados con el funcionamiento y el ajuste saludable. Es un constructo relativamente estable y constante en el tiempo que, por su definición, implica la evaluación global de satisfacción a partir del reconocimiento de virtudes y del establecimiento de metas y de propósitos a futuro. En este sentido, captura los aspectos del funcionamiento humano más propensos a conducir hacia la adaptación y las experiencias positivas (Ryan y Deci, 2001).

Con el propósito de comprender el BPP, Ryff (1989) desarrolló un modelo multidimensional y una forma de evaluación objetiva, la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), definida en seis dimensiones: (a) autoaceptación, capacidad de una persona para sentirse bien consigo misma, aun siendo consciente de sus propias limitaciones, con actitudes positivas hacia sí misma; (b) relaciones positivas, percepción que se tiene del establecimiento de relaciones sociales estables y de tener amigos en los que puede confiar; (c) autonomía, capacidad de una persona para resistir en mayor medida la presión social y autorregular su comportamiento; (d) dominio del entorno, habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y las necesidades propias; (e) crecimiento personal, empeño por desarrollar las potencialidades, por seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus capacidades; y (f) propósito en la vida, que hace referencia a la capacidad de la persona de definir una serie de objetivos que le permiten dotar a su vida de cierto sentido (Keyes, Ryff y Shmotkin, 2002; Ryff, 1989; Ryff y Keyes, 1995; Ryff y Singer, 1998).

Durante las últimas cuatro décadas se han desarrollado numerosas investigaciones sobre el bienestar (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999) que han ampliado considerablemente el marco conceptual sobre este constructo. En efecto, en 2010, el equipo de seis investigadores dirigidos por Aaron Jarden, de la Universidad Politécnica de Nueva Zelanda, diseñó un proyecto denominado The International Wellbeing Study (para mayor información consultar www.wellbeingstudy.com). En dicho proyecto se aplicó una versión reducida de las EBP de Ryff, lo que la convierte en un instrumento psicológico para la evaluación del bienestar psicológico. Los primeros resultados se presentaron en el 2° Congreso Internacional de Psicología Positiva, que se realizó en 2011 (ver en Disabato, Goodman, Kashdan, Short y Jarden, 2015; Sheldon, Jose, Kashdan y Jarden, 2015).

En Iberoamérica se han empleado dos traducciones al español de la EBP, la versión de 39 ítems de Van Dierendonck (2004) y la versión de 29 ítems de Díaz et al. (2006). Esta última versión es la más empleada debido a su fácil aplicación, su óptima confiabilidad global y su estructura factorial de seis factores y un solo factor de segundo orden denominado bienestar. Además, los resultados de Díaz et al. (2006) lograron superar los problemas de la versión de 39 ítems de Van Dierendonck (2004), la cual mostró un pobre ajuste al modelo de seis factores, que llevaron a Díaz et al. (2006) a proponer la versión de 29 ítems.

Análisis psicométricos posteriores en muestras hispanohablantes han mostrado discrepancias entre países en la consistencia interna de las subescalas y en el ajuste al modelo teórico, prevaleciendo un mejor ajuste a un modelo de seis factores en una muestra de adultos mayores españoles (Tomas, Meléndez, Oliver, Navarro y Zaragoza, 2010). Contrariamente, en el estudio de Vera, Urzúa, Silva, Pavez y Celis (2012), realizado en Chile, en una muestra segmentada por edad, se reportó un ajuste al modelo de seis factores únicamente en la población comprendida entre los 25 y los 65 años, y deficiente en el rango de 65 y más años, sin que los indicadores de ajuste CFI, NFI, GFI y AGFI fueran mayores e iguales a 0.90 en ninguna muestra. También Chitgian, Urzúa y Vera (2013), en una muestra chilena, usando AFC, encontraron que no existía ajuste al modelo de seis factores y uno de segundo orden. Además, evidenciaron una baja consistencia interna para todas las subescalas, excepto propósito en la vida y la escala general. Por su parte, Freire, Ferradás, Núñez y Valle (2017), empleando el mismo procedimiento de AFC en estudiantes universitarios españoles, tampoco encontraron apoyo al modelo teórico de seis factores de Ryff. Ellos identificaron, en cambio, que el modelo de cuatro factores de primer nivel (autoaceptación, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal) es el que presenta mejor ajuste a los datos empíricos. Un resultado similar encontraron Aranguren e Irrazabal (2015) en una muestra de estudiantes argentinos. En este caso, los valores CFI, GFI y NFI del modelo de seis factores estuvieron por debajo de los valores aceptables; además, la confiabilidad para las escalas de dominio del entorno y crecimiento personal fue baja. A partir de su estudio, Aranguren e Irrazabal (2015) propusieron un modelo de tres factores, el cual mostró un adecuado ajuste.

Si bien el BP se ha medido en varios países de Latinoamérica, empleando la versión de 39 o de 29 ítems que fue validada en España por Díaz et al. (2006), en muchas de estas investigaciones se ha obviado la previa validación de las pruebas en el contexto social en el que se apliquen (Sousa y Rojjanasrirat, 2011). En Colombia, particularmente, se ha empleado sin el proceso de validación previo (Cortés, 2015; Rincón, 2005); lo mismo que en Costa Rica (Barrantes y Ureña, 2015). No usar pruebas previamente validadas en el contexto objetivo pone en duda los resultados encontrados.

El BP se ha relacionado con felicidad, satisfacción con la vida, calidad de vida y salud mental, así como con distintas variables personales y contextuales. En Latinoamérica se ha encontrado que las subescalas del bienestar psicológico de Riff discriminan con respecto a la variable sexo (Barrantes y Ureña, 2015; Del Valle, Hormaechea y Urquijo, 2015) con resultados estadísticamente significativos y puntuaciones más elevadas para mujeres. También se ha identificado una relación con el nivel socioeconómico y la satisfacción con los ingresos (Vera et al., 2015).

Aunque la EBP se ha aplicado en varios estudios en Colombia, a la fecha no se conocen estudios publicados en revistas indexadas sobre sus propiedades psicométricas. Esta razón, sumada a las discrepancias en el número de factores encontrados en los estudios realizados en varios países y sus pobres niveles de confiabilidad, motivó a plantear el presente estudio para evaluar la confiabilidad, la validez de constructo y la discriminante de la EBP en sus versiones de 39 y 29 ítems en adultos jóvenes colombianos, con una sola aplicación de este instrumento.

Método

Diseño

El diseño de esta investigación fue de tipo instrumental de naturaleza psicométrica (Montero y León, 2007), en el que se evaluaron las características psicométricas de la EBP.

Participantes

Los participantes fueron reclutados mediante varias estrategias de muestreo. En un primer momento se empleó el muestreo no probabilístico tipo bola de nieve; en un segundo momento se utilizó el muestreo por cuotas (Briones, 1998), en el que cada cuota estaba representada por un estatus socioeconómico. En Bogotá, la aplicación de la EBP se realizó a 533 estudiantes universitarios de pregrado y posgrado de dos universidades privadas, provenientes de diversas partes del país. Para el caso de la aplicación en la ciudad de Tunja, la muestra estuvo conformada por 194 personas de una universidad pública.

Los criterios de inclusión de los participantes fueron ser mayor de edad, saber leer y escribir y residir en una de las dos ciudades. La muestra final en las dos ciudades fue de 727, tamaño muestral suficiente para realizar un AFC, según Morata, Holgado, Barbero y Méndez (2015). El estudio contó con la participación voluntaria de 413 mujeres (56.8%) y 314 hombres (43.2%). El rango de edad fue de los 18 a los 67 años (M = 22.5, DE = 5.49).

Instrumento

Se aplicó inicialmente una ficha sociodemográfica con variables relevantes como sexo, edad, estatus socioeconómico, nivel educativo y ciudad, con el fin de obtener información acerca de la muestra. Acto seguido se diligenció la versión traducida y adaptada en España por Díaz et al. (2006) de la EBP de Ryff. Este instrumento de autorreporte tiene un total de 39 ítems con opciones de respuesta del 1 al 6, en el que 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. A mayor puntuación, mayor es la presencia de bienestar psicológico. Los reactivos o los ítems de la prueba se presentaron a lápiz sobre papel.

Procedimiento

En una primera fase se aplicaron las escalas en lugares de homosocialización para hombres adultos no heterosexuales en Bogotá, mediante muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, teniendo presente que la orientación sexual podría ser una variable relevante para rastrear. En una segunda fase, entre 2013 y 2014, con el fin de ampliar la muestra y la representatividad de la población general, se reclutaron adultos jóvenes de ambos sexos, de variados estratos y de distintas orientaciones sexuales en dos universidades, una pública en Tunja y otra privada en Bogotá. Ambas universidades dieron autorización por escrito para la participación de los estudiantes.

Análisis de datos

La información recolectada se sistematizó en una base de datos en SPSS (versión 22), en la que también se calcularon estadísticos descriptivos. Por otra parte, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), usando el método de Satorra y Bentler (de mínimos cuadrados ponderados diagonalmente), ya que los datos no cumplen normalidad multivariada (Jõreskog, 2005). Además, se trabajó sobre la matriz de correlaciones policóricas y la matriz asintótica de covarianzas, siendo la más adecuada cuando las variables puntúan de modo ordinal. Se estimaron análisis para el AFC con el programa Lisrel (versión 8.8). Por último, se estimó la confiabilidad mediante el omega de McDonald Ω, debido a que este estadístico es más robusto frente al incumplimiento de varios supuestos, como el de tau equivalencia, y supera muchas de las críticas que se han reportado sobre el alfa de Cronbach (véanse Cervantes, 2005; Sijtsma, 2009; Trizano y Alvarado, 2016; Woodhouse y Jackson, 1977), pues en algunos casos subestima la confiabilidad y en otros la sobreestima (Ten Berge, Snijders y Zegers, 1981). Para los cálculos del omega de McDonald, se empleó el software libre factor (Lorenzo y Ferrando, 2013). Para el caso de validez externa, se calculó la validez discriminante mediante la búsqueda de diferencias significativas entre subpoblaciones evaluadas con las respectivas magnitudes del efecto r (Oren, Kennet, Turvall y Allalouf, 2014). Las variables contempladas en este procedimiento, como sexo, estrato, nivel educativo y orientación sexual, se fundamentaron en evidencia previa.

Consideraciones éticas

Este estudio aplicó la normatividad dispuesta en el Código Bioético y Deontológico de la Psicología (Ley 1090 de 2006; Congreso de la República, 2006) y por la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993), en la que el estudio se catalogó como de riesgo mínimo. Teniendo en cuenta que todos los participantes eran mayores de edad, se aplicó el consentimiento informado previo al diligenciamiento de las escalas, en el que se explicaron los objetivos del estudio, así como también se garantizó la protección de los datos manteniendo la confidencialidad y respetando el derecho de los participantes de no responder algunas de las preguntas o de no participar. Además, se les aclaró que no recibirían ningún reconocimiento económico por su participación. Con su firma autorizaron la publicación de los resultados. Los estudiantes que apoyaron la recolección de datos estuvieron apoyados por docentes y contaron con la supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de psicología en la que se encontraban matriculados.

Resultados

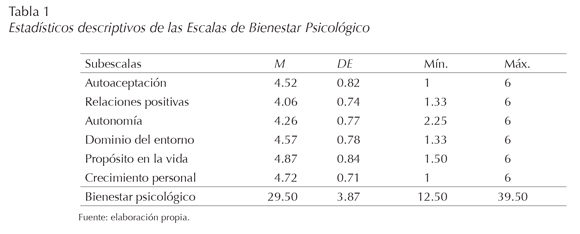

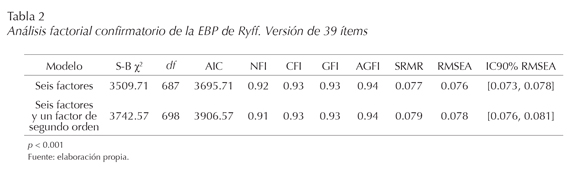

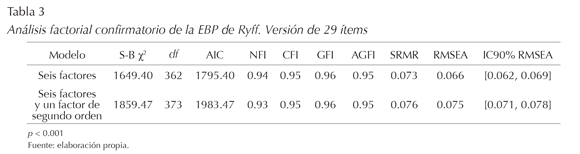

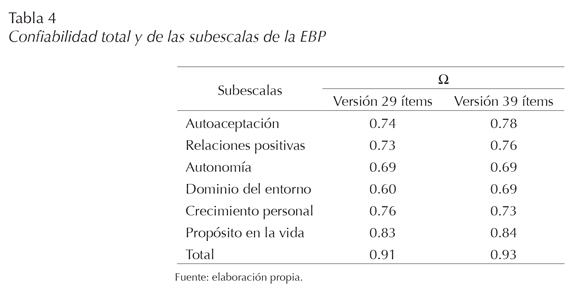

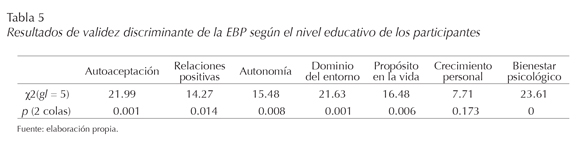

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las seis subescalas y la escala global de bienestar psicológico. A continuación se presentan los resultados de estructura interna de la EBP mediante el AFC de las versiones de 39 y de 29 ítems (tablas 2 y 3). Seguidamente, se presenta la confiabilidad mediante consistencia interna de la versión con mejor ajuste (tabla 4) y, por último, los análisis de validez discriminante de la EBP (tabla 5).

El AFC mostró un ajuste aceptable o relativamente adecuado en ambas versiones, tanto en la versión de 29 ítems como en la de 39 ítems, siendo ligeramente mejores algunos de los índices en la versión de 29 ítems, como se aprecia en las tablas 2 y 3.

El índice GFI, que se detalla en la tabla 2, mide el ajuste del modelo a los datos comparados con la ausencia de cualquier modelo, así como la varianza común entre el modelo propuesto y los datos. GFI es aceptable si es igual o superior a 0.90 y adecuado o bueno para valores superiores a 0.95.

Como se aprecia en las tablas 2 y 3, el ajuste fue adecuado para la versión de 29 ítems y aceptable para la versión de 39.

En el caso del índice RMSEA, un adecuado ajuste es igual o inferior a 0.06 (Hu y Bentler, 1999), mientras que un ajuste razonable estaría entre 0.06 y 0.08 (Browne y Cudeck, 1993). En el caso de este trabajo, ambas versiones del EBP alcanzaron índices RMSEA dentro de los límites razonables.

Por su parte, el índice SRMR representa el valor residual promediado entre la matriz de varianzas-covarianzas del modelo propuesto y la matriz de varianzas-covarianzas de la matriz de datos; suele exigirse que sea igual o inferior a 0.08 (Hu y Bentler, 1999). Ambas versiones del cuestionario evaluado presentaron un valor SRMR dentro de los límites exigidos.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los dos modelos anidados, tanto el de seis factores, como el de seis factores más uno, fueron equivalentes, dada su similitud en los índices arrojados en cada modelo, a pesar de la mayor restricción que implica el factor de segundo orden, denominado bienestar psicológico, que incluye las seis subescalas del modelo inicial de Ryff.

En cuanto a la consistencia interna del EBP, la tabla 4 muestra los resultados para la versión de 29 ítems. Los valores de omega de McDonald obtenidos para las seis escalas oscilaron entre 0.60 y 0.83, en los que la subescala con menor confiabilidad resultó ser dominio del entorno.

La validez discriminante es una fuente de evidencia basada en la relación entre las puntuaciones al test y otras variables externas (Oren et al., 2014). Es preciso demostrar que el atributo (y los subatributos) discrimina entre las personas que componen la muestra participante (Devon et al., 2007); es decir, observar si evidencian diferencias estadísticamente significativas entre las variables que en la literatura previa se relacionan con el test. Datos del constructo BP y sus subescalas no se distribuyeron normalmente (K.S = 0.05, p < 0.05). En consecuencia, se procedió a calcular diferencias de rangos de medias para el BP y sus subescalas, mediante las pruebas no paramétricas H de Kruskal Wallis para el estrato y el nivel educativo, y U de Mann Whitney para las dos categorías de la variable sexo. En la tabla 5 se muestra que el BP y sus subescalas discriminaron mejor según el nivel educativo, excepto en la subescala de crecimiento personal.

Según la variable sexo, las subescalas que mejor discriminaron fueron dominio del entorno (U = 55660.5, p = 0.028, r = 0.08), propósito en la vida (U = 55660.5, p = 0.003, r = 0.1) y crecimiento personal (U = 58243, p = 0.03, r = 0.08). Los rangos promedio en cada una de estas variables fueron superiores y estadísticamente significativos en mujeres. Sin embargo, solo se encontró una magnitud del efecto pequeña en la subescala propósito en la vida, mientras que en las demás subescalas no se encontró una magnitud de efecto importante. En las demás subescalas no se obtuvieron diferencias significativas. Aquellas variables en las que solo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en una de las subescalas fueron ciudad y estrato. Para el caso de la variable ciudad, el crecimiento personal obtuvo un rango promedio superior en Tunja (X = 185.056) comparado con Bogotá (X = 77.394), (U = 44871, p = 0.007, r = 0.09), no obstante la magnitud del efecto r fue muy pequeña.

Para la variable estrato, se suprimieron los estratos 1, 5 y 6 por no tener muestra suficiente. En este caso, la subescala dominio del entorno obtuvo diferencias estadísticamente significativas según estrato (U = 17.237, p = 0.004, r = 0.9), siendo mejor el rango promedio de dominio del entorno en las personas de estrato 4 (X = 242), seguido de estrato 3 (X = 233) y, finalmente, de estrato 2 (X = 183). Como se puede ver, la magnitud del efecto fue alta. Por último, según las variables edad y orientación sexual, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las subescalas de la EBP.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue revisar las propiedades psicométricas de validez y de confiabilidad de las escalas de bienestar psicológico en la versión de 39 ítems de Dierendonck y en la versión de 29 ítems propuesta por Díaz et al. (2006), en una muestra de adultos jóvenes colombianos. Los resultados mostraron que la versión de 29 ítems fue ligeramente superior a la versión de 39 ítems. Esto es consistente con lo encontrado por Díaz et al. (2006), quienes también observaron un mejor ajuste de la versión de 29 ítems al modelo teórico de seis factores. No obstante, los resultados en los índices de la versión de 39 ítems del presente estudio superaron los índices de ajuste de la versión adaptada por Díaz et al. (2006).

Investigaciones recientes en población hispanohablante advertían de problemas relacionados principalmente con la estructura interna de estos instrumentos, por cuanto obtuvieron un número de factores distinto a los seis propuestos por Ryff (1989) (véanse Aranguren e Irrazabal, 2015; Freire et al., 2017; González, Quintero, Veray y Rosario, 2016). Este estudio clarificó, por tanto, cualquier duda respecto a problemas de estructura interna o validez factorial para medir el BP en adultos jóvenes colombianos, en los cuales se replicaron los seis factores. Los resultados obtenidos fueron semejantes a los obtenidos por Díaz et al. (2006). A pesar de esto, el aporte de este trabajo fue la validación de las escalas directamente en una muestra colombiana.

En relación con la confiabilidad, las escalas dieron cuenta de medidas con niveles de precisión dentro de los límites aceptables (superior a 0.60), según el criterio de Kline (2013). La confiabilidad medida a través del omega de la subescala dominio del entorno fue la más baja de las seis subescalas. Sin embargo, se mantuvo dentro del límite de lo aceptable para el caso de una prueba de ejecución típica, como lo es la EBP (Aiken, 2003; Kline, 2013). El uso del omega de McDonald (1999) para valorar la confiabilidad logró superar los problemas de los que ha sido objeto el alfa de Cronbach (Revelle y Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009).

En general, el estudio arrojó resultados que muestran una confiabilidad adecuada, tanto para el constructo general (bienestar) como para sus subescalas, lo que revela una alta intercorrelación de los ítems, indicando que cada subescala da cuenta de un constructo psicológicamente interpretable y que estas engloban de modo consistente el bienestar psicológico.

También se encontró que la EBP discrimina adecuadamente según variables como el nivel educativo, el estatus socioeconómico y el sexo. El estudio de Del Valle et al. (2015), en una muestra argentina de 654 estudiantes universitarios de diversas carreras, encontró diferencias significativas a favor de las mujeres en autonomía, crecimiento personal, propósito en la vida y en relaciones positivas. Lo anterior sugiere que las muestras de Argentina y Colombia se asemejan en los niveles promedio de crecimiento personal y propósito en la vida, según la variable sexo y estando en ambos casos las mujeres en mayor nivel que los hombres. Los resultados en dichas muestras de adultos jóvenes coinciden con los reportes en Costa Rica por Barrantes y Ureña (2015), quienes también reportaron niveles promedio más altos en las mujeres en las subescalas de crecimiento personal y propósito en la vida.

En este punto, es importante destacar que no era objetivo de esta investigación profundizar en el papel del nivel socioeconómico, sexo, nivel educativo, ubicación geográfica, edad y orientación sexual, por lo que estudios posteriores deberán confirmar el papel de estas variables sobre el BP. Al respecto, se recomienda a los investigadores sociales, y en general a los profesionales de la salud, el uso de la versión de 29 ítems, la cual mostró mejor ajuste al modelo teórico en el presente estudio. Además, es de anotar que este estudio constituye un aporte a la universalidad de las seis dimensiones de BP propuestas por Ryff (1989), desde la perspectiva eudaimónica.

Investigaciones posteriores deberán revisar los instrumentos en otros grupos etarios, así como en población patológica, teniendo en cuenta que en el presente estudio se incluyeron en su mayoría adultos jóvenes. Por otra parte, es preciso analizar el comportamiento de los instrumentos en muestras que incluyan un número representativo de todos los estratos socioeconómicos, incluyendo diversos contextos socioculturales en los cuales el bienestar podría variar, aún en un mismo país. Futuras investigaciones también deberán aportar otras fuentes de evidencia a la validez del constructo de BP y sus subescalas, como validez de criterio, sensibilidad y especificidad, y funcionamiento diferencial de los ítems (DIF); además, aplicar otras metodologías más robustas basadas en la teoría de respuesta al ítem (TRI), como por ejemplo, el modelo de Rasch o el Generalized Graded Unfolding Model.

Como limitaciones del presente estudio se encontró, por un lado, que estos resultados no pueden ser generalizables a toda la población colombiana debido al muestreo no probabilístico usado. Para ello, se recomienda la implementación de muestreos probabilísticos con muestras más grandes y representativas de la multiculturalidad colombiana. Por otro lado, la imposibilidad de contar con muestras de otras regiones colombianas que permitieran analizar aspectos del contexto sociocultural. Por último, una fortaleza del estudio fue contar con una muestra grande fruto del trabajo colaborativo que permitió la estimación de AFC.

En conclusión, la escala EBP da cuenta de una estructura teórica consistente con la versión original de Ryff, discrimina adecuadamente según distintas subpoblaciones y posee confiabilidad aceptable. Por tanto, la EBP es una prueba psicológica válida y confiable para la valoración del BP en población joven colombiana.

Referencias

Aiken, L. (2003). Tests psicológicos y evaluación. México: Prentice Hall. [ Links ]

Aranguren, M. e Irrazabal, N. (2015). Estudio de las propiedades psicométricas de las escalas de bienestar psicológico de Ryff en una muestra de estudiantes argentinos. Ciencias Psicológicas, 9(1), 73-83. [ Links ]

Barrantes, K. yUreña, P.(2015). Bienestar psicológico y bienestar subjetivo en estudiantes universitarios costarricenses. Revista Intercontinental de Psicología y Educación, 17(1), 101-123. [ Links ]

Briones, G. (1998). Métodos y técnica de investigación en ciencias sociales. México: Trillas. [ Links ]

Browne, M. W. y Cudeck, R. (1993). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136. [ Links ]

Cervantes, V. H. (2005). Interpretaciones del coeficiente alfa de Cronbach. Revista Avances en Medición, 3, 9-28. [ Links ]

Chitgian, V., Urzúa, A. y Vera, P. (2013). Análisis preliminar de las escalas de bienestar psicológico en población chilena. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 22(1), 5-14. [ Links ]

Colombia. Congreso de la República. (2006). Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Diario Oficial No. 46.383 de 6 de septiembre de 2006. [ Links ]

Colombia. Ministerio de Salud. (1993, 4 de octubre). Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. [ Links ]

Cortés, O. F. (2015). Well-Being Labor Teaching in the Educational Public Sector of Barranquilla - Colombia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2835-2843. [ Links ]

Del Valle, M. V., Hormaechea, F. y Urquijo, S. (2015). El bienestar psicológico: diferencias según sexo en estudiantes universitarios y diferencias con población general. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 7(3), 6-13. [ Links ]

Devon, H. A., Block, M. E., Moyle, P., Ernst, D. M., Hayden, S. J. y Lazzara, D. J. (2007). A Psychometric Toolbox for Testing Validity and Reliability. Journal of Nursing Scholarship. doi: 10.1111/j.1547-5069.2007.00161.x [ Links ]

Díaz, D., Rodríguez, R., Blanco, A., Moreno, B., Gallardo, I., Valle, C. y Van Dierendonck, D. (2006). Adaptación Española de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff. Psicothema, 18(3), 572-577. [ Links ]

Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. [ Links ]

Disabato, D. J., Goodman, F. R., Kashdan, T. B., Short, J. L. y Jarden, A. (2015). Different Types of Well-Being? A Cross-Cultural Examination of Hedonic and Eudaimonic Well-Being. Psychological Assessment. doi: 10.1037/pas0000209 [ Links ]

Freire, C., Ferradás, M. M., Núñez, J. C. y Valle, A. (2017). Estructura factorial de las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff en estudiantes universitarios. European Journal of Education and Psychology, 10, 1-8. doi: 10.1016/j.ejeps.2016.10.001 [ Links ]

González, J. A., Quintero, N., Veray, J. y Rosario, A. (2016). Adaptación y validación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en una muestra de adultos puertorriqueños. Salud y Conducta, 3(1), 1-14. [ Links ]

Hu, L. y Bentler, P. M. (1999). Cut-off Criteria for Fit Indices in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives. Structural Equation Modelling, 6, 1-55. [ Links ]

Jõreskog, K. G. (2005). Structural Equation Modelling with Ordinal Variables Using LISREL. Recuperado de http://www.ssicentral.com/lisrel/techdocs/ordinal.pdf [ Links ]

Kahneman, D. (1999). Objective Happiness. En D. Kahneman, E. Diener y N. Schwarz (Eds.), WellBeing: Foundations of Hedonic Psychology (pp. 3-25). New York, USA: Russell Sage Foundation Press. [ Links ]

Keyes, C., Ryff, C. y Shmotkin, D. (2002). Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007-1022. [ Links ]

Kline, P. (2013). Handbook of Psychological Testing. New York: Routledge. [ Links ]

Lorenzo, U. y Ferrando, P. J. (2013). FACTOR 9.2 A Comprehensive Program for Fitting Exploratory and Semiconfirmatory Factor Analysis and IRT Models. Applied Psychological Measurement, 37(6), 497-498. [ Links ]

McDonald, R. P. (1999). Test Theory: A Unified Approach. Mahwah: Erlbaum. [ Links ]

Montero, I. y León, O. G. (2007). Guía para nombrar los estudios de investigación en Psicología. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7(3), 847-862. [ Links ]

Morata, M., Holgado, F. P., Barbero, I. y Méndez, G. (2015). Análisis factorial confirmatorio: recomendaciones sobre mínimos cuadrados no ponderados en función del error tipo I de Ji-Cuadrado y RMSEA. Acción Psicológica, 12(1), 79-90. [ Links ]

Nakamura, J. y Csikszentmihalyi, M. (2014). The Motivational Sources of Creativity as Viewed from the Paradigm of Positive Psychology. En L. G. Aspinwall y U. M. Staudinger (Eds.), A Psychology of Human Strengths: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology (pp. 257-269). Washington, DC: American Psychological Association. doi: 10.1037/10566-018 [ Links ]

Oren, C., Kennet, T., Turvall, E. y Allalouf, A. (2014). Demonstrating the Validity of Three General Scores of PET in Predicting Higher Education Achievement in Israel. Psicothema, 26, 117-126. [ Links ]

Revelle, W. y Zinbarg, R. E. (2009). Coefficients alpha, Beta, Omega and the Glb: Comments on Sijtsma. Psychometrika. doi: 10.1007/s11336-008-9102-z [ Links ]

Rincón, F. (2005). Factores contextuales e individuales que predicen el bienestar psicológico y la salud sexual de personas homosexuales (documentos Ceso No. 96). Bogotá: Uniandes. [ Links ]

Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2001). To Be Happy or to Be Self-Fulfilled: A Review of Research on Hedonic and Eudaemonic Well-Being. En S. Fiske (Ed.), Annual Review of Psychology (pp. 141-166). Palo Alto, CA: Annual Reviews. [ Links ]

Ryff, C. D. (1989). Happiness is Everything, or is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069 [ Links ]

Ryff, C. D. y Keyes, C. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727. [ Links ]

Ryff, C. y Singer, B. (1998). The Contours of Positive Human Health. Psychological Inquiry, 9(1), 1-28. doi: 10.1207/s15327965pli0901_1 [ Links ]

Seligman, M. E. (2016). Florecer: la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar. México: Océano. [ Links ]

Seligman, M. E. y Peterson, C. (2007). Psicología clínica positiva. En M. E. Seligman y C. Peterson (Coords.), Psicología del potencial humano: cuestiones fundamentales y normas para una psicología positiva (pp. 409-426). España: Gedisa. [ Links ]

Sheldon, K. M., Jose, P. E., Kashdan, T. B. y Jarden, A. (2015). Personality, Effective Goal-Striving and Enhanced Well-Being: Comparing 10 Candidate Personality Strengths. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(4), 575-585. doi: 10.1177/0146167215573211 [ Links ]

Sijtsma, K. (2009). On the Use, The Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach's Alpha. Psychometrika, 74(1), 107-120. doi: 10.1007/s11336-008-9101-0 [ Links ]

Sousa, V. D. y Rojjanasrirat, W. (2011). Translation, Adaptation and Validation of Instruments or Scales for Use in Cross-Cultural Health Care Research: A Clear and User-Friendly Guideline. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268-274. [ Links ]

Springer, K. V. y Hauser, R. M. (2006). An Assessment of the Construct Validity of Ryff's Scales of Psychological Well-Being: Method, Mode and Measurement Effects. Social Science Research, 35, 1080-1102. [ Links ]

Ten Berge, J. M., Snijders, T. A. y Zegers, F. E. (1981). Computational Aspects of the Greatest Lower Bound to Reliability and Constrained Minimum Trace Factor Analysis. Psychometrika, 46, 201-213. doi: 10.1007/BF02293900 [ Links ]

Tomas, J. M., Meléndez, J. C., Oliver, A., Navarro, E. y Zaragoza, G. (2010). Efectos de método en las escalas de Ryff: un estudio en población de personas mayores. Psicológica, 31, 383-400. [ Links ]

Trizano, I. y Alvarado, J. M. (2016). Best Alternatives to Cronbach's Alpha Reliability in Realistic Conditions: Congeneric and Asymmetrical Measurements. Frontiers in Psychology, 7(769), 1-8. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00769 [ Links ]

Van Dierendonck, D. (2004). The Construct Validity of Ryff's Scale of Psychological Well-Being and Its Extension with Spiritual Well-Being. Personality and Individual Differences, 36(3), 629-644. [ Links ]

Veenhoven, R. (1988). The Utility of Happiness. Social Indicators Research, 20, 333-354. [ Links ]

Veenhoven, R. (1991). Is Happiness Relative? Social Indicators Research, 24, 1-34. [ Links ]

Vera, P., Celis, K., Lillo, S., Contreras, D., Díaz, N., Páez, D.... Ovanedel, J. C. (2015). Towards a Model of Psychological Well-Being. The Role of Socioeconomic Status and Satisfaction with Income in Chile. Universitas Psychologica, 14(3), 1055-1066. doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-3.tmpw [ Links ]

Vera, P., Urzúa, A., Silva, J. R., Pavez, P. y Celis, K. (2012). Escala de bienestar de Ryff: análisis comparativo de los modelos teóricos en distintos grupos de edad. Psicologia: Reflexão e Crítica, 26(1), 106-112. [ Links ]

Woodhouse, B. y Jackson, P. H. (1977). Lower Bounds to The Reliability of the Total Score on a Test Composed of Nonhomogeneous Items: II. A Search Procedure to Locate the Greatest Lower Bound. Psychometrika, 42, 579-591. [ Links ]