Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión

Print version ISSN 0121-6805

Rev.fac.cienc.econ. vol.21 no.2 Bogotá July/Dec. 2013

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CATEGORÍA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO*

BUILDING THE FEMALE ENTREPRENEURSHIP CATEGORY

A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DE EMPREENDIMENTO FEMININO

SUELEN EMILIA CASTIBLANCO MORENO**

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

* Este artículo es resultado de la investigación: "Emprendimientos de mujeres en situación de desplazamiento en la localidad de Usme en Bogotá" Konrad Lorenz Fundación Universitaria. 2012. Es un artículo de reflexión sobre la construcción de la categoría de emprendimiento femenino.

** Estudiante de maestría en Estudios Interdisciplinarios en desarrollo. Universidad de los Andes. Docente Investigadora Konrad Lorenz Fundación Universitaria. Grupo de investigación: Desarrollo local, competitividad y transformación productiva. Correo electrónico: suelene.castiblancom@konradlorenz.edu.co.

Recibido/ Received/ Recebido: 25/06/2013 - Aceptado/ Accepted / Aprovado: 01/10/2013

Resumen

El presente documento revisa el surgimiento del emprendimiento como categoría teórica y su relación con los emprendimientos realizados por mujeres. Para tal efecto se hace la revisión de 26 artículos nacionales e internacionales que incorporan las categorías de emprendimiento y mujeres. De ahí se encuentra que los estudios sobre emprendimientos de mujeres se agrupan en cuatro conjuntos diferenciados por sus objetos de estudio. Siendo la construcción social del género y los roles asumidos por las mujeres dentro de las comunidades, los principales obstáculos para el emprendimiento de mujeres.

Palabras clave: Emprendimiento, Mujeres, Género, Administración.

Abstract

This document reviews the entrepreneurship uprising as theoretical category and its relation to the entrepreneurship made by women. For such effect, 26 national and international articles that incorporating categories entrepreneurship and women were reviewed. The literature shows that studies about female entrepreneurship are grouped together in four differentiated sets according to their study objects. Being gender social construction and roles played by women in communities, the main obstacles for women entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, Women, Gender, Management.

Resumo

O presente documento revisa o surgimento do empreendimento como categoria teórica e sua relação com os empreendimentos realizados por mulheres. Para tal efeito se faz a revisão de 26 artigos nacionais e internacionais que incorporam as categorias de empreendimento e mulheres. Daí se encontra que os estudos sobre emprendimentos de mulheres se agrupam em quatro conjuntos diferenciados por seus objetos de estudo. Sendo a construção social do gênero e os papéis assumidos pelas mulheres dentro das comunidades, os principais obstáculos para seus empreendimentos.

Palavras chave: Empreendimento, Mulheres, Gênero, Administração.

Castiblanco, S. (2013) La construcción de la categoría de Emprendimiento Femenino. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada. rev.fac.cienc.econ, XXI (2)

JEL: M10, M13, M14.

1. Introducción

El emprendimiento y la informalidad han ganado importancia en las últimas décadas como alternativa de generación de ingresos y construcción de dinámicas productivas. Las iniciativas independientes de negocio son una opción de generación de empleo, lo cual ha suscitado un creciente interés académico, técnico y de las políticas públicas (Suárez, 2011. p 13).

Adicional a su función como generadoras de ingresos, los trabajos por cuenta propia también desempeñan un papel fundamental en la redefinición del género. Autores como Langowitz y Minniti (2007), Shabbir y Di Gregorio (1996), Ortiz et al (2008), Hanson (2009) y Clancy (2005) han encontrado fuertes vínculos entre la realización de emprendimientos formales y cambios en la concepción de los roles de género en las comunidades en las que éstos se desarrollan.

Este artículo hace una revisión teórica del surgimiento del concepto de emprendimiento y particularmente del emprendimiento femenino. Ésta última categoría involucra el género como elemento moldeador de las iniciativas empresariales y con esto ofrece una nueva lupa para el análisis de las particularidades de las actividades productivas por cuenta propia de hombres y mujeres.

La revisión teórica inicia con una reseña histórica de las definiciones de emprendimiento en la tradición económica. En segundo lugar se presenta de forma breve como la relación entre el género y la informalidad es un punto fundamental en la comprensión de los emprendimientos femeninos, en esta parte se muestran diversos estudios sobre el emprendimiento femenino en el mundo. Finalmente, se hacen algunos comentarios finales frente a la relación emprendimiento, emprendimiento femenino y género.

2. Metodología

La metodología se centró en una revisión de los artículos científicos e investigaciones que consideran e incorporan las categorías de emprendimiento y emprendimiento y género como ejes centrales. Se analizaron artículos nacionales e internacionales. La estrategia de búsqueda de la bibliografía fue a través de palabras clave relacionadas con las categoría mencionadas, entre las palabras claves por las que se indagó están: emprendimiento, género, emprendimiento femenino, división sexual del trabajo, segmentación laboral e informalidad.

El análisis de la información se hizo a través de fichas bibliográficas y matrices de autores que permitieron sistematizar los hallazgos de cada investigación y los postulados principales de los autores.

3. La evolución del concepto de emprendimiento

De acuerdo con Formichella (2002) ser emprendedor se refiere a la capacidad de crear algo nuevo o de dar otro uso a algo ya existente y con ello impactar en su vida y en la comunidad que habita. La diferencia entre un emprendedor y un individuo es la actitud.

Las personas emprendedoras son capaces de crear, sacar adelante sus ideas, generar bienes y servicios, asumir riesgos y enfrentar problemas. Es un individuo que sabe no solo "mirar" su entorno sino también "ver" y descubrir las oportunidades que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores.

El término "entrepreneur" fue utilizado por primera vez en la literatura económica por el francés Richard Cantillón. Este autor definió al emprendedor como "el agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto", E hizo la aclaración de que a diferencia de otros agentes, el emprendedor es quien asume y soporta los riesgos intrínsecos a la actividad empresarial (Cardona et al, 2008).

En 1803, Jean Baptiste Say, definió al emprendedor como "un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad" Say, afirmó que el éxito de un individuo no es solo importante para él sino para toda la sociedad.

En las últimas décadas del siglo XIX, Marshall adicionó a los factores productivos tradicionales la organización, y la definió como el factor que atrae a los otros tres y los coordina y agrupa. Estableció que los emprendedores son líderes naturales y tienen la capacidad de actuar bajo condiciones de incertidumbre debido a las asimetrías de la información. Marshall coincidió con Mill al decir que las habilidades de los emprendedores son poco comunes, pero adicionó que estas capacidades pueden ser adquiridas por cualquier individuo (Formichella, 2002).

De acuerdo con Drucker (1985) Schumpeter es el primer economista que trabaja a profundidad el tema del emprendimiento como una categoría económica, planteó la existencia del desequilibrio dinámico que causa el empresario innovador y llamó a este tipo de actividades "destrucción creativa".

Schumpeter (1942) aseguró que: "la función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc."

Para la teoría de Schumpeter, el equilibrio clásico se obstaculizaría por las actividades de los emprendedores, debido a que con la intención de maximizar sus ganancias estarían incentivados a realizar innovaciones para alcanzar una posición monopólica en el mercado. Sin embargo, cuando la innovación fuese difundida, el proceso iniciaría nuevamente y se alcanzarían niveles más altos de crecimiento y desarrollo. Si no existiesen emprendedores la tasa de crecimiento estaría ligada únicamente al aumento de los factores productivos tradicionales (Formichella, 2002).

Las ideas de Schumpeter no fueron aceptadas en su totalidad por las corrientes económicas vigentes. Von Mises y Kizner; pertenecientes a la escuela Austriaca de economía, aun cuando compartían la visión de la importancia de la actividad emprendedora, diferían en sus implicaciones en los procesos de crecimiento y desarrollo (Castillo, 1999).

Mises consideraba que el factor emprendedor estaba presente en todas las actividades humanas debido a que todas ellas generaban cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, Mises definió al emprendedor como alguien que desea especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Con estas acciones el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la oferta generando ganancias para sí mismo en caso de haber especulado correctamente, y asumiendo las pérdidas si se equivocó. Este conjunto de acciones satisfacen la demanda de mercado y construyen un acervo de conocimiento que con el paso del tiempo disminuye gradualmente la incertidumbre. (Castillo, 1999).

Así mismo, Mises identificó tres características esenciales para que un individuo se considere emprendedor: (i) Es un evaluador, calcula los costos y beneficios de forma numérica y con base en ellos toma decisiones. (ii) Es empresario, construye la decisión de cómo utilizar los factores para crear nuevos bienes y servicios, y (iii) Soporta la incertidumbre, actúa en función del futuro y no conoce las acciones de su competencia. (Formichella, 2002).

De acuerdo con Kizner, el emprendedor obtiene una ventaja sobre los demás por estar alerta a las señales del mercado. El emprendimiento no está enfocado en el conocimiento de oportunidades sino en el sentido de "alerta". Kizner enfatizó la importancia de la competencia y aseguró que la alternancia sistemática en las decisiones entre un periodo y el anterior, ofrecen un elemento para mejorar la competitividad con base en un conocimiento mayor y la posibilidad de comparar con una situación anterior. (Castillo, 1999).

Para Castillo (1999) la principal diferencia entre los planteamientos de Schumpeter y los de los austriacos radica en que: Schumpeter asume que el emprendedor actúa para distorsionar una situación de equilibrio existente. La actitud emprendedora rompe con el círculo continúo de mejoramiento. Para Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades. El emprendedor se presenta como una fuerza desequilibradora, aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de equilibrio. En contraste, los austriacos sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora tienden a equilibrar los mercados. Estos cambios ocurren en respuesta a un patrón existente de decisiones erradas, un patrón caracterizado por oportunidades perdidas. Para los austriacos, el emprendedor ajusta estos elementos discordantes que son ocasionados por la ignorancia previa del mercado.

En 1985, en palabras de Formichella (2002), Drucker definió al entrepreneur como aquel empresario que es innovador, y aclara que cualquier negocio pequeño y nuevo no es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo no es un emprendedor y viceversa. Para ejemplarizarlo, Drucker menciona el caso de Mc Donalds, dado que en ese emprendimiento no se inventó un nuevo producto, pero sí innovó en el aumento del rendimiento y en la forma de comercialización.

Drucker (1985) destacó que las personas que son capaces de tomar decisiones pueden aprender a ser innovadores, y también consideró que la base del emprendimiento es teórica y no intuitiva, por lo tanto el emprendimiento es un rasgo característico de un individuo pero, no de personalidad.

En la década de 1980's Stevenson (2002) expresó que crear una empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Además de crear una empresa, un emprendedor busca continuamente una oportunidad para crear riqueza. Así que es necesario que un empresario sea innovador para ser catalogado como emprendedor.

De acuerdo con Stevenson (2000) la cultura administrativa está más relacionada con un estado estático y la emprendedora con uno más dinámico. El emprendedor arma su estrategia en función de la percepción de oportunidad. Por otro lado, el emprendedor actúa revolucionariamente y en el corto plazo, desafiando la jerarquía y prestando más atención a la coordinación. (Formichella, 2002).

Adicionalmente, Stevenson (2000) a partir de sus estudios en 40 países planteó las siguientes hipótesis sobre el emprendimiento:

• Se desarrolla en las comunidades donde existen recursos móviles.

• Es importante cuando los miembros exitosos de una comunidad reinvierten sus excesos de capital en proyectos de otros miembros de la comunidad.

• Es próspero en comunidades en las cuales los éxitos de los miembros de la comunidad son celebrados por la misma.

• Es significativo en las comunidades en las que el cambio es visto como algo positivo.

Pinchot (1987) acuñó el término intrapreneurship para referirse al "espíritu empresarial" que hace que existan iniciativas de proyectos y negocios en las empresas. De acuerdo con el autor, el emprendedor que está en una empresa es quien puede lograr que una idea se desarrolle comercialmente. Los intraemprendedores aportan su visión empresarial, su compromiso, su esfuerzo y su investigación para que la empresa crezca.

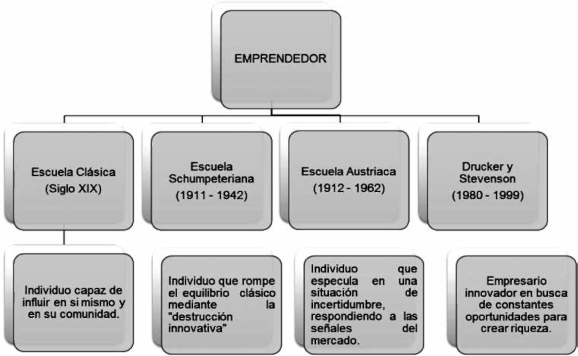

Ilustración 1. Evolución de las concepciones de emprendedor1.

Un individuo emprendedor no solo es aquel que conforma una empresa o innova en un proceso productivo. En el marco del desarrollo local, un emprendedor promueve por integrar a los diferentes sectores y actores de la comunidad, coordina información, necesidades, recursos y busca una fuerte comunicación entre ellos. Así mismo, propende por la articulación de los factores económicos, sociales y políticos; y si acaso él no es quien toma las decisiones, tiene la capacidad de conectarse con los organismos encargados para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la comunidad. (Formichella, 2002).

De acuerdo con Formichella (2002) existen dos alternativas para que los emprendedores tengan un impacto positivo en la comunidad en la que se desarrollan: (i) Mediante la creación de empresas: la importancia de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas se sustenta en su capacidad de satisfacer las necesidades de autoempleo que se generan en las comunidades y por el diseño de productos que atienden demandas locales específicas y no masivas. (ii) La cooperación en la organización social: La capacidad emprendedora no se limita exclusivamente a la creación de empresas sino que representa una manera de pensar y de actuar orientada al crecimiento y al desarrollo. El emprendedor debe ser un motor dentro de la sociedad, ser innovador y escuchar las necesidades de la sociedad.

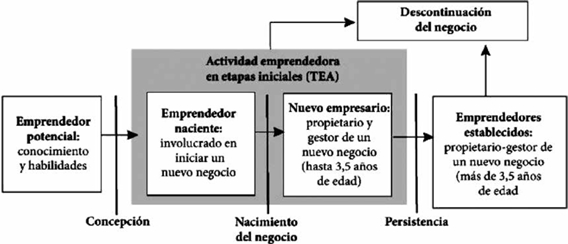

No obstante, en años recientes el abordaje del emprendimiento ha sido desde la perspectiva de los procesos. En ese sentido, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2012) define el emprendimiento como una secuencia de cuatro etapas que se diferencian por el periodo de duración de cada una. Así, una actividad que genere una retribución a sus dueños o a cualquier persona por más de tres meses es considerada como un negocio naciente y su propietario como un nuevo empresario. Una actividad que genere retribuciones por más de 42 meses de forma continua, se espera, superó el periodo de mortalidad de las empresas y puede dejar de ser considerado como un emprendimiento para ser un negocio establecido (Amorós, 2011, 3).

Ilustración 2. El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM2.

Como resultado de esta concepción de emprendimiento, GEM publica de forma anual su reporte sobre la actividad emprendedora en los 54 países que participan del proyecto. La medida fundamental de esta actividad es la Tasa de Actividad Emprendedora que muestra el porcentaje de la población (entre 18 y 64 años) de un país que desarrolla una actividad emprendedora, entendiéndose esta última como la suma entre los emprendedores nacientes y los nuevos empresarios (GEM Capítulo Colombia, 2012, 10).

El proceso de emprendimiento debe ser apropiado para el territorio, se debe tener conciencia de las capacidades emprendedoras de los individuos para aislarlas y potencializarlas. Las actitudes de los individuos son influidas por el medio en el que se desenvuelven y así mismo, el individuo influye sobre el territorio en el que actúa, de ahí se deriva que ningún proceso de emprendimiento enmarcado en el desarrollo local es igual a otro, ya que responde a necesidades y características específicas de cada población.

3.1. Emprendimiento femenino

A partir de los trabajos de las antropólogas feministas de la década de 1960 el género se concibe como una construcción social que creó el imaginario del rol que debe cumplir la mujer en la sociedad. Así, las labores de las mujeres tradicionalmente han estado orientadas a la maternidad, crianza de los niños y cuidado de sus esposos (Kargwell, 2012).

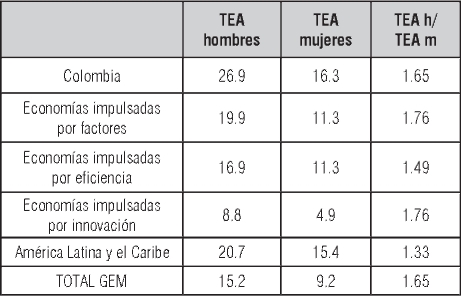

La Tabla 1 muestra la TEA de acuerdo al sexo del emprendedor. Los emprendedores colombianos muestran una mayor actividad emprendedora que el promedio en cada grupo de países estudiado. Las mujeres presentan un 7.1% más emprendimientos que la media, en el caso de los hombres esta cifra es 11.7% superior (GEM Capítulo Colombia, 2012, 16).

No obstante el alto comportamiento emprendedor de los colombianos, las brechas entre hombres y mujeres se mantienen cercanas al promedio general y por encima de los promedios de las economías impulsadas por eficiencia (en la que el grupo GEM clasifica a Colombia) y América Latina y el Caribe. En Colombia la TEA para hombres es 26.9% y mujeres del 16.3% lo que quiere decir que por cada 1.65 emprendimientos de hombres 1 es de mujeres.

Tabla 1. Tasa de Actividad Emprendedora según sexo, 2011-20123.

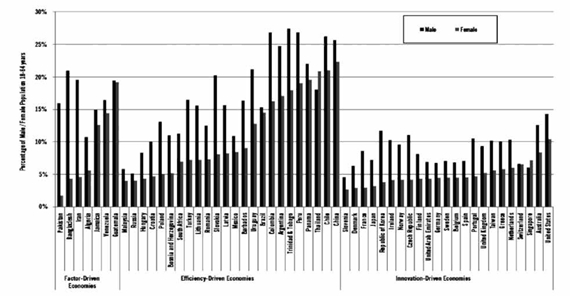

Con este marco, la ilustración 3 muestra la relación entre la actividad emprendedora de mujeres y de hombres en los 54 países de la muestra. Esta figura permite ver que los países con más altas tasas de actividades emprendedoras son aquellos con menores niveles de desarrollo y clasificados como economías impulsadas por factores y economías impulsadas por eficiencia. Las primeras definidas como aquellas en las que los procesos extractivos son la principal fuente de riqueza y las segundas en las que la intensidad en la producción y los bajos costos por economías de escala son la clave de la generación de riqueza (GEM Capítulo Colombia, 2012, 13).

Ilustración 3. Comparación de Tasas de Actividad Emprendedora (TEA) de hombres y mujeres (2011)4.

Autores del capítulo GEM para Colombia sugieren que este comportamiento se explica por la falta de oportunidades para vincularse a un empleo formal que existe en las economías en vías de desarrollo (GEM Capítulo Colombia, 2012, 15).

Las diferencias entre las tasas de emprendimientos de hombres y mujeres deben analizarse a la luz de las características del género femenino y masculino. La comprensión de estas diferencias parte de la concepción misma del género y de cómo los trabajos en esta materia se interrelacionan con las dinámicas de emprendimientos.

El estudio de las especificidades del emprendimiento de las mujeres parte desde la discusión del concepto de género y su abordaje. De acuerdo con Joan Scott (1996) el género puede definirse como una construcción social y cultural de las diferencias percibidas entre los sexos. Suárez (2011, 53) afirma que el género "Involucra los aspectos normativos de la sociedad e instituciones básicas como la familia, un mercado de trabajo segregado, la educación y la política. Esta construcción abarca el parentesco y la identidad subjetiva. A partir del campo primario, se articula el poder".

A partir de los estudios de Scott y desde la perspectiva de género el terreno empresarial se convierte en un campo de ejercicio del poder en los que se replican las tradiciones de la sociedad patriarcal y se traslada la división sexual del trabajo.

Suárez (2011, 55) afirma que el mercado laboral está segmentado horizontal y verticalmente a nivel de género. La segmentación vertical se refiere a la discriminación en materia de salarios y jerarquía. La segmentación horizontal hace referencia a que hombres y mujeres se distribuyen por actividades ocupacionales. Las mujeres, a cargo del trabajo de cuidado, no perciben en la mayoría de casos remuneración alguna y su trabajo se ve invisibilizado en una sociedad en la cual el trabajo productivo es el que genera ingresos y estatus.

La segmentación laboral de género es descrita por Luz Gabriela Arango así:

"Una clara segmentación de género caracteriza entonces al mercado laboral, diferenciando los sectores feminizados en los cuales el trabajo corresponde a una extensión de tareas domésticas y familiares: servicios personales, actividades de cuidado de niños, ancianos, enfermos, tareas manuales segmentadas, minuciosas y repetitivas en la industria, oficios de limpieza y aseo en todos los sectores de la producción; profesiones técnicas y universitarias femeninas en las áreas de la educación y la salud. Esta segmentación horizontal que diferencia... las áreas de trabajo propias de los hombres y de las mujeres, va acompañada de una desigualdad flagrante en las remuneraciones y el reconocimiento social atribuidos a unas y otras. La segmentación laboral de género se reproduce a niveles microsociales, en las características de los puestos de trabajo individuales que se asignan a hombres y mujeres en sectores aparentemente mixtos. Por otra parte, a la segmentación horizontal se añade una segmentación vertical del mercado laboral que concentra a las mujeres en los puestos inferiores e impone barreras para su acceso a los altos niveles de las jerarquías laborales" (Arango, 2004, 4)

En últimos años diferentes estudios se han centrado en el análisis de las mujeres que se ven obligadas a insertarse en el mercado laboral de forma independiente como consecuencia de sus obligaciones de género o de la falta de oportunidades por la misma causa.

En su estudio, Kargwell (2012) tiene por objetivo comprender las diferencias existentes entre los emprendimientos dirigidos por hombres y mujeres en los Emiratos Árabes Unidos basada en una encuesta a 43 emprendedoras y 57 emprendedores. Su estudio posee un fuerte componente cultural que resalta el género como una construcción social con características particulares en cada comunidad que no obstante, pueden ser en algunas ocasiones generalizables.

Kargwell (2012) parte de estudiar el rol femenino como socialmente construido y confinado al cuidado del hogar, asumiendo la responsabilidad por sus hijos y esposos. Y con este elemento, encuentra la primera diferencia entre los comportamientos de emprendedoras y emprendedores: La barrera cultural impide que la población conciba a las mujeres como capaces de dirigir sus propios negocios y las inhibe de iniciar proyectos empresariales. Así mismo, esta característica social contribuye a la dedicación de las mujeres y los hombres a sus negocios. El 45.6% de los hombres asumen que los asuntos familiares no hacen parte de sus responsabilidades debido a que culturalmente han tenido el rol de "proporcionadores de alimento". Así, esta división del trabajo entre géneros genera que las mujeres tengan que dividir su tiempo entre sus hogares y sus negocios dedicando entre 1 - 4 horas a sus empresas (69.8%) en contraparte con los hombres, quienes dedican entre 5 - 8 horas diarias a su negocio (85.9%).

Adicionalmente, Kargwell (2012) encontró que las mujeres emprendedoras se caracterizan por ser jóvenes, con niveles de educación superiores a la media y por tener experiencias laborales previas. Así mismo, identificó que las actividades de mujeres emprendedoras en su mayoría pertenecen al sector comercio (47%), manufactura (20%) y servicios (17%). El autor arguye que las diferencias en el tipo de negocios son atribuibles a las barreras culturales, las mujeres tienden a trabajar en actividades relacionadas con el hogar porque son socialmente mejor aceptadas. También algunos negocios no son accesibles debido a su capacitación, lo que es evidente en los negocios relacionados con tecnología. Mientras los hombres se enfocan en matemáticas y ciencias, las mujeres lo hacen en humanidades. Por lo tanto, las mujeres son menos propensas que los hombres a ser encontradas en ingeniería o ciencia; ellas usualmente no poseen la educación en ciencias que las ayudaría a empezar negocios que requieran habilidades técnicas.

Diferencias adicionales entre emprendedoras y emprendedores se pueden encontrar en las motivaciones para iniciar sus negocios y en su reacción frente al riesgo. Las mujeres indicaron que su principal motivación para empezar su negocio es generar ingresos y aprovechar su tiempo libre. Por otra parte, los hombres señalaron que si bien buscan aumentar sus ingresos, su prioridad es ganar independencia financiera. (Kargwell, 2012)

En cuanto a la percepción del riesgo, la información recogida muestra que las mujeres son más sensibles al riesgo que los hombres. Para las mujeres es más importante el acceso a un mercado potencial estable que ganancias más elevadas con mayor riesgo lo que las lleva a preferir negocios con menos probabilidades de fracaso que aquellos preferidos por los hombres. Solo el 30.2% de las mujeres aceptarían trabajar en actividades de alto riesgo en contraparte con los hombres que lo harían en un 50.9%.

Cuevas & Rodríguez (2008, 385) complementan los hallazgos de Kargwell señalando como rasgos administrativos particulares de las emprendedoras femeninas una mayor necesidad de logro, mayor control interno, menor propensión al riesgo, y una personalidad menos proactiva que sus contrapartes masculinos.

Franck (2012) incorpora como categoría de estudio los emprendimientos informales de mujeres en Malasia. Su hallazgo fundamental consiste en romper el mito de que las mujeres inician actividades productivas informales al ser esta la última opción que tienen. Una de las motivaciones principales de las mujeres malayas para comenzar un negocio consiste en la familia. Al respecto una de las mujeres entrevistadas citada por Franck (2012, 69) menciona:

"Nosotros hemos estado involucrados con negocios desde mi abuela y mi mamá. Es una herencia. Y tenemos el talento de la cocina. Y no quiero desperdiciar lo que tengo. Es un regalo de Dios. Debes apreciar lo que Dios te dio. (...)"

No obstante, los trabajos en emprendimiento femenino no han estado enfocados solo en las particularidades de las emprendedoras y emprendedores. Jia, Parvin & Rahman (2012) desarrollaron un estudio en Bangladesh con 248 mujeres micro emprendedoras y 132 no emprendedoras con el objetivo de encontrar factores relacionados con el género determinantes en la decisión de iniciar un negocio.

Jia et al. (2012, 254) definen al emprendedor citando a UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (2004) como "Una persona que sola o con uno o más socios inició o heredó un negocio para asumir los riesgos y responsabilidades financieras, administrativas y sociales, y participar día a día en actividades administrativas relacionadas con el negocio".

La literatura económica ha propuesto tres factores fundamentales que influyen en el emprendimiento de mujeres: las influencias anteriores (las influencias familiares, factores genéticos y habilidades y conocimiento), una "organización incubadora" (la naturaleza de la empresa donde el emprendedor ha desarrollados sus actividades empresariales), y factores ambientales (condiciones económicas, acceso a capital de financiamiento y servicios soporte) (Jia et al, 2012).

El estudio conducido por Jia et al (2012) encontró similitudes con el estudio de Kargwell (2012) en cuanto a las actividades en las que las mujeres inician sus emprendimientos. Así, un 19% de las mujeres encuestadas se desempeñaba en labores de cuidado de animales de granja, un 18% en actividades de belleza, un 17% en actividades de comercialización y un 11% en fabricación de artesanías. Así mismo, la encuesta mostró también que las mujeres empresarias se caracterizaban por ser jóvenes (27 años en promedio) y tener niveles educativos más altos que la población en general.

Así mismo, Jia et al. (2012) encontraron que los factores con mayor relación con el emprendimiento de mujeres son: la libertad para trabajar, el deseo de mayores ingresos, el deseo de alcanzar un mayor estatus social, mayores niveles educativos, tamaño de la familia, relaciones familiares, muerte del esposo o cabeza de familia, la motivación de familiares y/o amigos, acceso al crédito, acceso a entrenamiento en emprendimiento, ayuda gubernamental, pertenencia a asociaciones de emprendedores, acceso a información del negocio e infraestructura favorable al emprendimiento.

Entre los principales obstáculos hallados por Jia et al (2012) para iniciar un negocio se encontraron la falta de apoyo financiero, la discriminación de género, las habilidades administrativas, falta de información, dificultad para el acceso a actividades de soporte a los negocios, falta de auto confianza y dificultad para encontrar los contactos necesarios para iniciar. Adicionalmente, la dificultad para equilibrar la dedicación a la familia y al negocio y la preocupación por la aceptación social hacen parte de las principales razones para desistir en la creación de un negocio.

Los estudios de Kargwell (2012) y Jia et al. (2012) han observado las características de los emprendimientos y de las mujeres que los inician en países considerados como subdesarrollados. En este contexto, Kabeisi (2010) busca comprender la relación existente entre países desarrollados y subdesarrollados y el emprendimiento femenino.

Este investigador encontró que, en los países desarrollados el nivel de educación es una de las variables más significativas en el desempeño de las empresas de mujeres. Entre tanto, en países subdesarrollados el número de personas en la familia que trabajan, el sector industrial y la edad de los emprendedores fue más significativa. Así mismo, el nivel educativo tiende a ser menor en las mujeres de países subdesarrollados, particularmente en las áreas rurales, lo que restringe sus posibilidades de acceder a información, formar redes de comunicación y tener empresas exitosas a lo largo del tiempo.

En cuanto al impacto del empoderamiento femenino y el emprendimiento, Kabeisi (2010) halló que en los países subdesarrollados donde el nivel de empoderamiento es bajo, las mujeres tienden a tener limitadas sus redes y movilidad, lo que les impide observar modelos de empresas exitosas, acceder a recursos e iniciar negocios exitosos. A su vez encontró que en países desarrollados una mayor participación femenina en el mercado laboral desincentiva el inicio de actividades productivas debido a que el surgimiento de emprendimientos en estos países se debe en su mayoría a necesidad de independencia más que de ingresos adicionales, y la percepción de un pago por un trabajo reduciría la motivación para iniciar negocios basados en la necesidad económica. Entre tanto, la participación de mujeres en el mercado laboral en países subdesarrollados les permite estar en contacto con mayor capacitación, modelos administrativos exitosos y redes que les generan mayores motivaciones para iniciar negocios propios.

Finalmente, Kabeisi (2010) establece que las brechas salariales y la tasa de fertilidad afecta de manera directamente proporcional los niveles de emprendimiento femenino. El aumento de las brechas entre salarios incentiva a las mujeres a iniciar sus propios negocios para acceder a un pago igual o mayor por un trabajo comparable al realizado por los hombres. Adicionalmente, mayores tasas de fertilidad motivan a las mujeres a realizar actividades de auto empleo que les permitan pasar más tiempo en sus hogares y distribuir mejor su tiempo.

Orhan & Scott (2001) hacen su estudio sobre los emprendimientos de mujeres en países industrializados, encontrando diferencias importantes frente a otras mujeres de países en vías de desarrollo o pobres. De acuerdo con los autores, son mayores las diferencias entre mujeres de dos países con condiciones económicas diferentes que entre mujeres y hombres de países industrializados.

Los autores mencionan que las motivaciones empresariales de las mujeres están en pocos casos relacionados con su identidad de género y responden mejor a factores "pull and push". Como "push factors" mencionan elementos como ingresos familiares insuficientes, baja satisfacción con el salario y dificultad en encontrar un trabajo con horarios flexibles para atender las necesidades de la familia. En cuanto a los "pull factors" los autores citan elementos relacionados con la independencia, el logro y el deseo por riqueza, poder y estatus social (Orhan & Scott, 2001, 233).

El interés académico como se ha mostrado anteriormente se ha centrado en encontrar diferencias entre los emprendimientos femeninos y masculinos y entre niveles de desarrollo de los países. Estos estudios han contribuido a crear un marco amplio sobre como las mujeres se ven afectadas por distintos factores en su iniciativa de crear una empresa. Sin embargo, Hanson (2009) busca responder como las actividades emprendedoras femeninas se han convertido en un proceso a través del cual el rol femenino ha sido re-definido.

El primer aporte de Hanson (2009) citando a Nigthingale (2006) a la literatura sobre los emprendimientos femeninos es el remitirse a la definición de género como "el proceso a través del cual diferencias basadas en una presunción sexual biológica son definidas, imaginadas y se vuelven significativas en contextos específicos" llamando la atención sobre la importancia del contexto en la visión del género al enfatizar que el proceso que da forma al género se desarrolla a través de prácticas diarias territorialmente delimitadas. Como resultado, los significados y prácticas de género varían de lugar a lugar así como entre diferentes grupos sociales.

Para Hanson (2009) el emprendimiento de las mujeres está expandiendo los significados del emprendimiento desde el género, ayudando a redefinir sus relaciones con la masculinidad, y potencialmente creando nuevas subjetividades para ellas mismas, nuevas oportunidades de calidad de vida para otras mujeres y ampliando las concepciones de género en sus comunidades y más allá.

Mediante un análisis de los Informes para Botswana, Perú y Estados Unidos del Global Entrepreneurship Monitor (2006), Hanson (2009) encontró que las mujeres emprendedoras generan cambios al menos de cuatro formas: (i) Simplemente, por iniciar un negocio están contraviniendo las ideologías sobre el género y por lo tanto alterando ideas anteriores sobre el mismo. (ii) Las mujeres miden el éxito de sus negocios en proporción del bienestar proporcionado a la comunidad, creando organizaciones híbridas entre organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. (iii) Las mujeres emprendedoras establecidas juegan un rol importante al ser mentoras de otras y ayudando a emerger a más emprendedoras en la comunidad, incrementando la densidad de mujeres propietarias de negocios en una localidad cambiando las estructuras de las instituciones locales. (iv) Las mujeres utilizan sus empresas como forma de hacer actividades voluntarias en sus comunidades, por ejemplo recibiendo niños en sus tiendas después de clases, no tolerando comportamientos sexualmente abusivos en sus comunidades o iniciando actividades de educación para mujeres y niños.

Sumado al trabajo de Hanson (2009) otros trabajos como el de Leung (2011) buscan entender como la construcción social del género es un factor que contrae o alienta las iniciativas empresariales de las mujeres. Para estudiar esto, Leung (2011) se basa en el caso de las mujeres japonesas, en el que la identidad de género ha sido construida alrededor del Ryosai - kenbo que significa "una mujer dedicada y cuidadosa madre".

De acuerdo con Leung (2011, 256) las mujeres empresarias en Japón se identifican fuertemente con su rol de madres. Por tal razón, las mujeres que inician su negocio tienen horarios más flexibles para con sus empleadas y se caracterizan por haber tenido vidas laborales exitosas antes de ser mamás y haber "perdido" sus empleos por tal razón. Así mismo, la autora encontró que durante los primeros años de vida de los niños el objetivo de las mamás empresarias era mantener su negocio sin grandes expectativas de crecimiento, esto debido a que preferían invertir su tiempo en cuidar apropiadamente a sus hijos que en hacer crecer sus compañías. Este objetivo empresarial cambia con el paso de la edad de los hijos, en cuanto ellos son más autosuficientes sus mamás están más dispuestas a dedicar su tiempo a sus actividades productivas.

Langowitz & Minniti (2007) citados por Ortiz, Duque & Camargo (2008) aplicaron una herramienta de medición a personas en 17 países, incluyendo variables que midieran diferencias entre los procesos cognitivos de hombres y mujeres y variables de percepción. El estudio demostró que las diferencias en los emprendimientos no están dadas por variables intrínsecas al género, sino por variables de percepción, en las que las mujeres perciben que ellas mismas y el entorno en el que se desenvuelven son menos favorables para los emprendimientos en comparación con la percepción de los hombres de los mismos ambientes.

Un estudio realizado en 2005 por la Organización de Naciones Unidas (2005) realizado en el sur de Asia reveló que en esta región los obstáculos al emprendimiento femenino son numerosos y afectan su capacidad de aportar a la sociedad. Las obligaciones familiares juegan en contra de la posibilidad de crear un negocio, la necesidad de estar pendiente de los hijos hace que las mujeres no puedan dedicar tiempo suficiente a sus empresas. Estos roles tradicionales inhiben a las mujeres y las hacen perder independencia y autonomía impidiendo crear negocios y sostenerlos (Ortiz et al., 2008).

En los estudios de las motivaciones de las mujeres para iniciar un emprendimiento se encuentra el de Shabbir & Di Gregorio (1996) citado por Ortiz et al. (2008) quienes estudiaron a 33 participantes de un programa de desarrollo empresarial en Pakistán, y encontraron que en su mayoría los emprendimientos están ligados a tres elementos fundamentales: libertad personal, seguridad y satisfacción. La libertad personal está asociada a frustraciones en el campo laboral, la seguridad a la pérdida de su estatus socio económico causado por algún percance particular, y la satisfacción está ligada a mujeres sin experiencia previa que desean probar a los demás y a sí mismas que pueden ser miembros útiles de la sociedad.

Otra investigación sobre las mujeres empresarias fue realizada en Estados Unidos en el año 2000 referenciado por Ortiz et al. (2008). De acuerdo con este estudio entre 1987 y 1994 los emprendimientos de mujeres crecieron en un 78% y estos representan el 36% de los emprendimientos totales. Sin embargo, el tamaño de las empresas es pequeño en términos de ingresos y empleados, sobre todo en comparación con las empresas lideradas por hombres. Una explicación sugerida de esta diferencia es que las empresas de mujeres se concentran principalmente en los sectores de comercio al por menor y servicios, frente a la alta tecnología de la manufactura que caracteriza los emprendimientos de los hombres.

Clancy (2005) afirma que los líderes de la mayoría de organizaciones están dirigidas por hombres. Después de un estudio sobre sesgos y diferencias biológicas, el autor concluye que el éxito usualmente requiere un compromiso total con el cargo y mayores sacrificios de tiempo libre, un precio que muchas mujeres no están dispuestas a pagar. De esta forma, la progresión de carrera de las mujeres se adecua a un equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y a la familia. Lo que hace que la definición de éxito varíe para ellas.

Los estudios sobre emprendimiento femenino a partir de la década de 1990 se han centrado en cuatro elementos fundamentales para su comprensión. El primer grupo busca identificar las características socio - demográficas de las mujeres que deciden realizar emprendimientos. En segundo lugar, se hallan los estudios acerca de las diferencias entre emprendimientos de hombres y mujeres. En tercer lugar, se busca entender como el contexto puede afectar la decisión de iniciar una actividad productiva y como la definición cultural del género juega un papel preponderante en esa decisión. Finalmente, se encuentran los trabajos que abordan la manera en que el emprendimiento como proceso social es vital en la redefinición del género y en la generación de spill overs en la comunidad en que se desarrollan.

Aquellos países en los que culturalmente las mujeres siguen siendo vistas como las encargadas del cuidado del hogar y de los hijos presentan mayores obstáculos para el emprendimiento, quienes se aventuran a iniciar negocios son vistas como disruptivas del orden social establecido y a menudo son penalizadas socialmente por su interés en ser independientes y generar ingresos propios. Adicionalmente, bajo estas construcciones sociales, las mujeres no reciben la misma capacitación que sus contrapartes hombres para la administración de los negocios. Su administración se basa en los saberes ancestrales del cuidado del hogar en los que prima la búsqueda del interés colectivo y la minimización del riesgo para sus integrantes, así, la forma de manejo de los negocios es diferente, se caracteriza por una menor orientación al logro y mayor cohesión, una menor búsqueda de ganancias pero, más búsqueda de independencia.

4. Comentarios Finales

El emprendimiento y la informalidad han ganado importancia en las últimas décadas como alternativa de generación de ingresos y construcción de dinámicas productivas. Las iniciativas independientes de negocio son una opción de generación de empleo, lo cual ha suscitado un creciente interés académico, técnico y de las políticas públicas (Suárez, 2011).

Los emprendedores son iniciadores de cambio y sobre todo generadores de nuevas oportunidades, busca continuamente crear riqueza. No obstante su ámbito de acción no es solo aplicable a la empresa, el emprendedor impacta positivamente en su comunidad al integrar actores y sectores de la comunidad y coordinar esfuerzos para generar condiciones necesarias para el desarrollo de los territorios.

Un caso particular de estudio en el campo del emprendimiento corresponde al cruce entre esta categoría y género. Los estudios sobre emprendimiento femenino a partir de la década de 1990 se han centrado en cuatro elementos fundamentales para su comprensión. El primer grupo busca identificar las características socio-demográficas de las mujeres que deciden realizar emprendimientos. En segundo lugar, se hallan los estudios acerca de las diferencias entre emprendimientos de hombres y mujeres.

En tercer lugar, se busca entender como el contexto puede afectar la decisión de iniciar una actividad productiva y como la definición cultural del género juega un papel preponderante en esa decisión. Finalmente, se encuentran los trabajos que abordan la manera en que el emprendimiento como proceso social es vital en la redefinición del género y en la generación de spill overs en la comunidad en que se desarrollan.

Aquellos países en los que culturalmente las mujeres siguen siendo vistas como las encargadas del cuidado del hogar y de los hijos presentan mayores obstáculos para el emprendimiento, quienes se aventuran a iniciar negocios son vistas como disruptivas del orden social establecido y a menudo son penalizadas socialmente por su interés en ser independientes y generar ingresos propios. Adicionalmente, bajo estas construcciones sociales, las mujeres no reciben la misma capacitación que sus contrapartes hombres para la administración de los negocios. Su administración se basa en los saberes ancestrales del cuidado del hogar en los que prima la búsqueda del interés colectivo y la minimización del riesgo para sus integrantes, así, la forma de manejo de los negocios es diferente, se caracteriza por una menor orientación al logro y mayor cohesión, una menor búsqueda de ganancias pero, más búsqueda de independencia.

1 Elaborado por la autora con base en las definiciones de Castillo (1999), Cardona et al. (2008) y Formichella (2002).

2 Kelley et al, 2011 citado por Amorós (2011, 3).

3 GEM (2012, 6)

4 Global Entrepreneurship Monitor (2012, 17).

5. Referencias

Arango, L. (2004) Mujeres, trabajo y tecnología en tiempos globalizados. Cuaderno No 5. CES. Recuperado el 12 de noviembre de 2011. URL: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar [ Links ]

Amorós, J. (2011) Proyecto global Entrepreneurship Monitor: Una aproximación desde el contexto latinoamericano. Academia, En: Revista Latinoamericana de Administración, 46: 1-15. [ Links ]

Cardona, M., Vera, I. & Tabares, J. (2008) Las dimensiones del emprendimiento empresarial: La experiencia de los programas cultura E y fondo emprender en Medellín. Grupo de Estudios Sectoriales y Territoriales ESYT. Escuela de Administración. Universidad EAFIT. [ Links ]

Castillo, A. (1999) Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Programa emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional INTEC. Chile. [ Links ]

Clancy, S. (2005) ¿Por qué no hay mujeres en la cima de la escala corporativa: debido a estereotipos, a diferencias biológicas o a escogencias personales? En: Revista Latinoamericana de Administración, CLADEA: 1-8. [ Links ]

Cuevas, J. & Rodríguez, M. J. (2008) Comportamientos de las mujeres empresarias: Una visión global. En: Revista de Economía Mundial, 18: 381-392. [ Links ]

Drucker, P. (1985) La innovación y el empresario innovador. Ed. Edhasa. [ Links ]

Franck, A. (2012) Factors motivating women's informal micro - entrepreneurship: Experiences from Penang, Malaysia. International Journal of gender and Entrepreneurshi, 4(1): 65-78. [ Links ]

Formichella, M. (2002) El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, empleo y desarrollo local. Chacra Experimental Integrada Barrow (Convenio MAAyP-INTA). Tres arroyos. [ Links ]

Global Entrepreneurship Monitor - Global Report (2006) Recuperado el 02 de diciembre de 2012. URL: http://www.gemconsortium.org/docs/download/2215 [ Links ]

Global Entrepreneurship Monitor - Global Report. (2012) Recuperado el 02 de diciembre de 2012. URL: http://www.gemconsortium.org/docs/download/2409 [ Links ]

Global Entrepreneurship Monitor Capítulo Colombia (2012). Colombia Global Entrepreneurship Monitor 2010-2011. Recuperado el 02 de diciembre de 2012. URL: http://www.gemcolombia.org/images/Reporte%202010.pdf [ Links ]

Hanson, S. (2009) Changing places through women's entrepreneurshi Economic Geography. 85 (3) [ Links ]

Jia, J., Parvin, L. & Rahman, M. (2012) Determinates of women micro entrepreneurship: An empirical investigation in rural Bangladesh. En: International journal of Economics and Finance, 4 (5). [ Links ]

Kabeisi, N. (2010) Gender factors and female entrepreneurship: International evidence and policy implications. En: Journal of International entrepreneurshi, 8. [ Links ]

Kargwell, S. (2012) A comparative study on gender and entrepreneurship development: still a male's world within UAE cultural context. En: International Journal of Business and Social Science, 3 (6). [ Links ]

Leung, A. (2011) Motherhood and entrepreneurship: gender role identity as a resource. En: International Journal of Gender and Entrepreneurshi, 3 (3): 254-264. [ Links ]

Langowitz, N. & Minniti, M. (2007) The entreprenurial propensity of women. En: Entrepreneurship: Theory and practice, 31(3): 341-364. [ Links ]

Nigthingale, A. (2006) The nature of work, gender and environment. En: Environment and planningD: Society and space, 24: 165-185. [ Links ]

Orhan, M. & Scott, D. (2001) Why women enter into entrepreneurship? : An explanatory model. En: Women in management review, 16(5): 232-247. [ Links ]

Organización de Naciones Unidas (2005) Developing women entrepreneurs in South Asia: issues, iniciatives and experiences. Economic and Social Commission for Asia and Pacific. [ Links ]

Ortiz, M., Duque, Y. & Camargo, D. (2008) Una revisión a la investigación en emprendimiento femenino. En: Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y reflexión, XVI: 85-184. [ Links ]

Pinchot, G. (1987) Innovation through Intrapreneuring. En: Research management, XXX (2). [ Links ]

Schumpeter, J.A. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy. New York. Harper & Brothers. [ Links ]

Scott, J. (1996) El género, una categoría para útil para el análisis histórico. El género la construcción cultural de la diferencia sexual. Martha Lamas (Compiladora): 265-302. [ Links ]

Shabbir, A. & Di Gregorio, S. (1996) An examination of the relationship between women's personal goals and structural factors influencing their decision to start a business: the case of Pakistan. En: Journal of Business Venturing, 11: 507-529. [ Links ]

Stevenson, H. (2000) Why the entrepreneurship has won? Recuperado el 25 de agosto de 2011. URL: www.usasbe.org/pdfcwp-2000-stevenson.pdf [ Links ]

Suárez, R. (2011) Mujeres empresarias en Colombia: Hacia la autonomía económica y la construcción del cuidado. Tesis presentada para optar el título de Magister en género, dirigida por Luz Gabriela Arango, Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

United Nations Development Programme (2004) Unleashing Entrepreneurship. Making business work for the poor. New York: United Nations Development Programme. [ Links ]