Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Zona Próxima

On-line version ISSN 2145-9444

Zona prox. no.18 Barranquilla Jan./June 2013

Lectura, escritura y calidad en la universidad colombiana

Reading, writing, and quality in Colombian universities

ALFONSO RODRÍGUEZ M.

alfrodriguezm@yahoo.es

ELCIRA SOLANO

elsolanobe@yahoo.com

ARMANDO MARTÍNEZ

amarli2@telecom.com.co

LUISA DEL VILLAR H.

ldelvillar10@hotmail.com

Fecha de recepción: Septiembre 30 del 2011

Fecha de aceptación: Septiembre 13 del 2012

RESUMEN

El presente informe de investigación hace parte del proyecto "¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? un aporte a la consolidación de la cultura académica en el país", código COLCIENCIAS PRE000439015708. Presenta los resultados estadísticos obtenidos de los propósitos con los que se lee y se escribe en nuestras universidades y, así mismo, señala las implicaciones que esos resultados pueden tener en la calidad de nuestra educación superior. Se trata de un estudio descriptivo e interpretativo resultado de la aplicación de una encuesta a estudiantes de pregrado de 17 universidades colombianas; la población estuvo constituida por estudiantes de pregrado y por docentes escogidos como ejemplos de prácticas significativas en lectura y escritura; así mismo, mostramos aquí lo planteado en dos grupos de discusión convocados para reaccionar ante los resultados. Esos resultados señalan que los universitarios leen y escriben mayoritaria-mente para las asignaturas de sus carreras, alejados de la investigación, sin mayor función epistemológica. Esto señalaría una calidad académica que necesita políticas u orientaciones que corrijan tales tendencias.

Palabras clave: lectura, escritura, calidad, universidad, grupos de discusión.

ABSTRACT

This research report is part of the project "What for is reading and writing in Colombian university? A contribution to the consolidation of the academic culture in the country (COLCIENCIAS code PRE000439015708). It presents the statistics results obtained about the aims the students have when they read and write in our universities; it also notes the implications these results may have in the quality of our higher education. It is a descriptive and interpretative study result of a survey applied to undergraduate students from 17 Colombian universities; the population was constituted by students and by teachers chosen as samples of significant practices in reading and writing; we also show here what was said during two discussion groups called to react upon the results. Those results show that the university students read and write mostly for the subjects of their careers, far from investigation, without major epistemological function. This would indicate an academic quality which needs policies or orientations that correct such trends.

Key words: reading, writing, quality, higher education, discussion groups.

INTRODUCCIÓN

La relación entre lectura, escritura y calidad ha sido señalada en los diversos niveles de la educación, sobre todo en los momentos actuales, aun con lo multidimensional de la palabra calidad. Entre las razones que se han señalado para la irrupción de esta noción entre nosotros, hay coincidencia en destacar los resultados en diversas pruebas internacionales, nacionales y regionales. El presente artículo, parte del informe de la investigación ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica en el país, 2008-2011, código COLCIENCIAS PRE000439015708, se refiere a esa relación presentando, básicamente, los resultados estadísticos obtenidos de los propósitos con los que se lee y se escribe en nuestras universidades y señalando las implicaciones que esos resultados pueden tener en la calidad de nuestra educación superior, así como las alternativas o vías de salida que han señalado algunos de los actores participantes en varios de los grupos de discusión implementados durante el proyecto, investigadores y teóricos de la temática.

Antes de presentar esos resultados, expondremos sucintamente los propósitos, la metodología y los antecedentes de la investigación general. En la ubicación de esos resultados frente a la problemática de la calidad de la educación, nos referiremos a la amplitud de la noción de calidad y su importancia en las políticas educativas colombianas recientes, así como a la noción a la que varios autores asimilan hoy la lectura, la escritura y la calidad en la educación superior: la noción de alfabetismo académico.

El propósito general del proyecto consistió en describir, caracterizar e interpretar las prácticas académicas de lectura y escritura en algunos pregrados presenciales de universidades públicas y privadas de Colombia, con el fin de proponer algunas orientaciones de política al respecto. El proyecto partió de la hipótesis según la cual los modos de leer y de escribir de los estudiantes son predominantemente un efecto de las condiciones pedagógicas y didácticas que la universidad promueve, así como del tipo de demandas que plantea.

En el caso de este artículo, centrado exclusivamente en los resultados estadísticos de la encuesta aplicada, presentaremos las interpretaciones registradas en varios grupos de discusión organizados en una de las dos universidades de la Costa Norte que participan en el proyecto, la Universidad del Atlántico. En los resultados también haremos referencia a lo encontrado en las dos universidades frente al promedio nacional.

MARCO TEÓRICO

En esta investigación y en este artículo, partimos de reconocer que la universidad promueve ciertos modos de leer y escribir, ciertas prácticas de lectura y escritura, en atención a un tipo de cultura académica que intenta favorecer; así mismo, vemos la lectura y la escritura como prácticas sociales, complejas, referentes centrales en la cultura académica universitaria, eventualmente relacionadas con la calidad de la educación (superior). Con Ferreiro (como se cita en Lerner, 2001, p. 12) entendemos que no es posible agotar las prácticas de lectura y escritura conceptualizándolas solo desde una mirada unidisciplinar ni viéndolas solo como procesos (meta)cognitivos sino como actividades complejas en las cuales los seres humanos actúan en conexión con y por mediación de artefactos semióticos, los textos, productos a su vez y objetos de una actividad, compleja también, histórica, previamente ocurrida. Para que una persona se forme en la participación de esas prácticas al decir de Mockus et al. (1995), es decir, se apropie de una cultura académica, se requiere una relación humana estrecha, duradera y que ocurra en contextos culturales e instituciones altamente regulados, por ejemplo, en las instituciones escolares, en particular en las universidades. En palabras de Becher (1993), los patrones de interacción social, que constituyen los contactos y compromisos que vinculan a los participantes de una comunidad disciplinaria específica, incluyen los apoyos y las responsabilidades institucionales y alcanzan al lenguaje del campo disciplinario, las modalidades de argumentación y el estilo intelectual de la disciplina.

En esa gran agencia de control simbólico encontramos subagencias como la familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones políticas, religiosas, etc. La escuela como suba-gencia manipula discursos, saberes y relaciones sociales. Por tanto, la jerarquía de estas relaciones sociales se refleja en el interior de la escuela, entendida como ícono identitario del sistema educativo imperante en una sociedad determinada. Consecuentemente, lo habitual es que en los centros educativos de educación media y superior se dé lo que el mismo Bernstein llama "enmarcación fuerte", una relación vertical entre los agentes que la caracterizan, de tal manera que no hay posiciones dialógicas que faciliten el desarrollo y la construcción del conocimiento. A dicha enmarcación se opone la "enmarcación débil" la cual debe promover el maestro, y que implica tener en cuenta los intereses de los estudiantes por cuanto postula una relación horizontal de carácter dialógico.

Así mismo, vemos la calidad de la educación como un concepto que requiere ser desagregado para analizar sus componentes y luego actuar sobre los mismos: el currículo, los métodos de enseñanza-aprendizaje, los medios, el nivel de los docentes, la infraestructura, el ambiente pedagógico (Tünnermann, 2011). Entre los elementos a tener en cuenta para una educación de calidad están los aprendizajes relevantes y el currículo contextualizado; la formación, el perfeccionamiento y las condiciones de trabajo de los educadores; la participación de los actores del proceso educativo; la gestión moderna de la educación y la calidad misma de la Institución Educativa (Arrien, como se cita en Tünnermann, 2011). La lectura y la escritura son para la UNESCO (1995) un criterio para mejorar la calidad de la educación y la equidad; esta entidad promueve un programa bandera que busca impulsar la implementación de los niveles de comprensión y composición de textos en todas las carreras universitarias, lo que significa una enseñanza que permita el acceso a los principios de apropiación y de generación de conocimiento, a través de estas dos herramientas complejas: lectura y escritura.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La revisión de los antecedentes sobre investigaciones en lectura y escritura en la última década en nuestro país nos muestra un número importante de trabajos en los que se pueden distinguir varias líneas de investigación dominantes, una preferencia en cuanto al nivel educativo privilegiado y una serie de calificativos reiterados para denominar el desempeño encontrado en los estudiantes.

Según Murillo (2009), las líneas de investigación más representativas son: la enseñanza de la lectura y la escritura a docentes, futuros docentes o docentes en ejercicio; la lectura y la escritura en disciplinas distintas de las Ciencias Humanas; las políticas institucionales; y la reflexión acerca del concepto de didáctica. La línea de trabajo acerca de la formación docente está caracterizada por la preocupación por el diseño y evaluación de estrategias metodológicas que buscan la efectividad en los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura; las formas metodológicas más reseñadas son los proyectos de aula y el seminario taller; se evidencia así mismo que los trabajos de investigación o las experiencias investigativas se realizan principalmente con estudiantes de los primeros semestres con el fin de diagnosticar el estado de la lectura y la escritura con el que ingresan a la universidad. Los trabajos sobre la lectura y la escritura en las disciplinas consisten, generalmente, en propuestas de intervención pedagógica que buscan el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura; el modo de organización discursivo que más se indaga es la argumentación; los tipos de texto más recurrentes son el resumen, el ensayo y reseña, generalmente desde la psicología cognitiva, la lingüística textual y la semiótica discursiva. Los trabajos referidos a las políticas institucionales, a su vez, remiten a la implementación de una orientación remedial, el estudio de los contenidos no vistos en el bachillerato y el estímulo al placer de leer.

En este mismo sentido apuntan los estudios del Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura (DILEMA, 2008; Carvajal, 2008; Pérez & Rincón, 2013).

Este rasgo de la investigación de la lectura y la escritura en Colombia y su enfoque desde las disciplinas mencionadas, sobre todo el cognitivo, es también señalado como un rasgo que diferencia la investigación colombiana de la realizada en otros países aledaños, como los del Cono Sur (Murillo, 2009). En Argentina, por ejemplo, se estaría pasando a la indagación de las relaciones de ese aprendizaje con las cátedras o disciplinas universitarias.

METODOLOGÍA

Después de consultar revisiones e investigaciones realizadas principalmente en nuestro país y en América Latina y de constatar un vacío en la indagación de la lectura y la escritura vistas como prácticas socioculturales, un equipo de docentes de todo el país, vinculados a redes como la Red para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior (REDLEES), la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación con base en la Lectura y la Escritura, después de trabajos conjuntos nacionales como la elaboración de la prueba ECAES -hoy Saber Pro- en lenguas para el Ministerio de Educación Nacional, decidió emprender una búsqueda, a nivel nacional, con un propósito que incluyera no solo el estudio de esas prácticas con los diversos actores, la pedagogía y la didáctica, sino, también, la proyección de políticas educativas sobre lectura y escritura en la universidad.

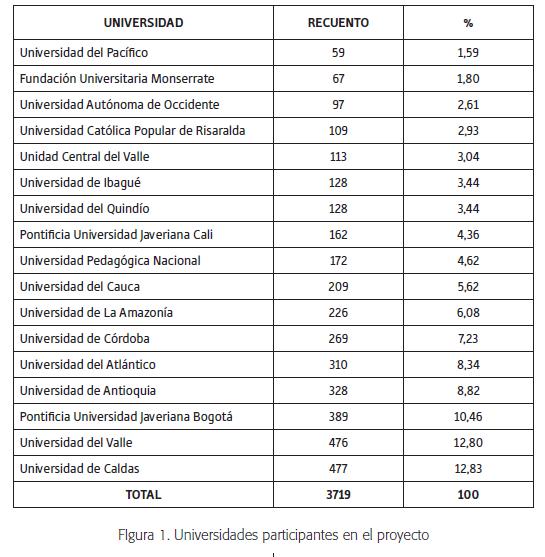

Ese propósito nos llevó a una metodología predominantemente de tipo cualitativo en la que hubo un componente inicial de tipo cuantitativo. En el caso del presente informe, como se ha señalado, nos centraremos en los resultados estadísticos de las dos preguntas señaladas, los propósitos con los que se lee y se escribe y, luego, en las interpretaciones, reacciones, análisis de dos grupos de discusión frente a esos resultados expresados. Se trata, pues, de una investigación que combina enfoque cuantitativo y cualitativo. La base de datos estuvo conformada por 3.719 estudiantes de pregrado de 17 universidades colombianas oficiales y privadas en 2009; así mismo, docentes escogidos por los estudiantes como ejemplos de prácticas significativas. Las universidades participantes cumplen con criterios de representatividad referidos a las regiones del país, al carácter de públicas o privadas y al número de estudiantes matriculados.

Esos resultados estadísticos encontrados fueron puestos a consideración de grupos de discusión. Entendemos por grupos de discusión, con Ibá-ñez (1986), un mecanismo de producción de discursos organizados y estructurados por un investigador que explora un fenómeno social específico. El grupo de discusión permite: evaluar distintos campos de investigación o poblaciones de estudio; generar hipótesis basadas en las ideas de los informantes, y obtener interpretaciones de los participantes con respecto a resultados de estudios previos.

El enfoque, las fases, la encuesta

En el caso del informe recogido en este artículo, como se ha señalado en la Introducción, nos basamos en los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a nivel nacional. La población está constituida por estudiantes universitarios de pregrado así como por aquellos docentes que hayan sido escogidos por los estudiantes como ejemplos de prácticas significativas.

Las fases de todo el proyecto, después de un momento cero de discusión con pares académicos, fueron las siguientes (2008-2011):

Fase I. Recolección y análisis de los documentos oficiales o de políticas que dieran cuenta de los criterios o disposiciones asociadas con las prácticas de lectura y escritura en la universidad, así como de los programas de los cursos que atienden de manera explícita las prácticas de lectura y escritura en las diferentes universidades. Se trató aquí de una descripción cuantitativa basada en una estadística descriptiva, y de un análisis de contenido con el fin de identificar tendencias y enfoques de la lectura y la escritura en las diferentes universidades. Los datos fueron procesados con la base de datos Access.

Fase II. Aplicación de una encuesta a estudiantes con el fin de conocer acerca de sus prácticas lectoras y escritoras durante su formación profesional, así como de una experiencia significativa en lectura y escritura experimentada por ellos en la universidad.

Fase III. Desarrollo de grupos de discusión y de entrevistas a profundidad para la interpretación colectiva y el análisis de las tendencias halladas.

Fase IV. Construcción teórica de las "Prácticas más significativas".

Fase V. Elaboración, discusión y publicación de directrices u orientaciones de políticas de lectura y escritura para la universidad colombiana.

La encuesta

La encuesta se diseñó después de haber revisado investigaciones sobre todo en el contexto francés (Lahire, 2000). El instrumento aplicado a los estudiantes es un cuestionario de 22 preguntas organizadas en cuatro secciones así:

• la primera recogió los datos que identificaban al estudiante;

• la segunda contenía preguntas de opción múltiple que indagaban, de acuerdo con la propia experiencia de la universidad donde estudiaban, sobre la presencia de la lectura y la escritura en actividades académicas, los tipos de documentos leídos y escritos, los idiomas y los propósitos de la lectura y la escritura en dichas actividades académicas

• la tercera consistía en tres preguntas abiertas en las que se pedía el nombre del profesor y de la actividad académica que recordaban como una experiencia significativa relacionada con la lectura y la escritura, en una asignatura de la formación profesional, cursada el semestre anterior.

• la cuarta contenía preguntas para conocer las características de las prácticas de lectura y escritura reseñadas.

La muestra estuvo constituida por 3719 estudiantes de 17 universidades colombianas (10 públicas y 7 privadas), representativas de las grandes regiones del país. (Ver figura 1)

Se tuvieron en cuenta los ocho campos del saber en los que la Unesco clasifica las disciplinas. Los estudiantes debían haber cursado más de cuatro semestres en la universidad, según continuidad en la matrícula académica durante el segundo semestre de 2008, con más de la mitad de la carrera o más del 45% de los créditos.

La muestra es simple, teniendo en cuenta la población de cada una de las 17 universidades con un margen de error del 5%, los programas académicos se seleccionaron teniendo en cuenta los programas seleccionados por la Unesco.

Para este artículo se hizo referencia al análisis descriptivo de las encuestas. El análisis factorial es de tipo econométrico.

Las 3.719 encuestas finalmente diligenciadas constituyen una muestra representativa de universidades en cuanto a las regiones del país, al carácter de públicas o privadas y al número de estudiantes matriculados por programa. El margen de error es 5%, normal en los ejercicios de este tipo. No se buscaba que la muestra fuera representativa en términos de la población, pues la elección se hizo en función de los programas y no de los estudiantes. Aleatoriamente se estableció en dónde y a quiénes debía ser aplicado el instrumento. El grado de confiabilidad de la encuesta, según el estadístico Alpha de Crom-bach, fue de 0.90.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para qué leen los universitarios colombianos

En la primera pregunta de la encuesta "¿Para cuáles de las siguientes actividades académicas usted lee?", la actividad que obtuvo el mayor porcentaje de participación con respuesta afirmativa fue asignatura, con un promedio de 87%; le sigue grupo de estudio, con 50%; evento académico, 36.5%; semillero de investigación, 20%, curso extracurricular, 18.5%; concurso, 8%; la actividad que tiene menor participación en la lectura es club de lectura con 4.8%. La universidad donde los estudiantes leen más para la asignatura es la Universidad del Valle, 95.2%, y en la que menos leen para esta actividad es la Universidad del Pacífico con un 64.4%. (Ver figura 2.)

La región Caribe en el estudio participó con dos universidades, Atlántico y Córdoba. En la primera, los estudiantes escogieron la actividad asignatura con un 82.3%, ligeramente por debajo del promedio nacional; y la de Córdoba con 87.7% está por encima del promedio nacional.

En cuanto a la pregunta "¿Con qué propósito lee en las actividades académicas seleccionadas en la pregunta 1?", la encuesta muestra que el propósito de la lectura en los estudiantes son las actividades exposiciones y responder una evaluación escrita y oral, con promedios de 85,27%, 84,03%, y 67,63%, respectivamente. La mayor tasa porcentual de esta serie la posee la Universidad de Quindío, 92,97%; le sigue Amazonía, 92,48%, y la Universidad del Valle, 90,1%.

En cuanto a la Costa Caribe, la serie es liderada por la Universidad de Córdoba, 85,5%; le sigue la Universidad del Atlántico, 80,0%.

Se observa la relevancia de documentos utilizados para la asignatura, pero también que los estudiantes leen la mayor parte de los documentos presentados en la encuesta.

En cuanto a la Costa Norte, la Universidad del Atlántico está ligeramente por encima del promedio nacional en la utilización de documentos; solo en la utilización de libros propios de la carrera, libros de consulta, literatura, novelas, cuentos y página web se encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional. La Universidad de Córdoba tiene los mismos resultados que la del Atlántico, solo que también incluye documentos periodísticos, por debajo del promedio nacional.

Para qué escriben los universitarios colombianos

Referente al interrogante "actividades en la cual los estudiantes en las universidades escriben", la encuesta muestra similares resultados referentes a la actividad para la que escriben y leen en las 17 universidades. La asignatura nuevamente representa la actividad que más participa en la escritura con un promedio de 90.12%; siguen: evento académico, 24.42%; curso extracurricular, 23.26%; grupo de estudio, 18.02%; taller de escritura, 13.95%; concursos, 11.63% y la última actividad que participó fue semilleros de investigación, 8.72%. La universidad que tiene mayor participación nuevamente es la del Valle, 92.02%, y la de menor participación es nuevamente la del Pacífico, 69.49% (Ver figura 3).

Las universidades de la región Caribe estuvieron cercanas al promedio nacional: Atlántico, 86.13%; Córdoba, 84.01%.

Frente a la pregunta "¿Con qué propósitos escribe en las actividades académicas seleccionadas en la pregunta 2?", los estudiantes respondieron que el propósito principal de la escritura son las exposiciones; responder una evaluación escrita y presentar informes, con promedios de 83,63%, 80,81% y 76,16%, respectivamente.

En lo concerniente a los documentos que se escribieron el semestre anterior para responder a sus compromisos académicos en la Universidad, nuevamente apuntes de clases presenta el promedio nacional más elevado con relación a los demás documentos con 91,27%; le sigue resúmenes, 82.61% y ensayos.

En cuanto a las universidades de la Costa, la de Córdoba encabeza la serie con 92,19% seguida de la Universidad del Atlántico que muestra una tasa porcentual de 90,32, que no supera la tasa del promedio nacional en apuntes de clases.

DISCUSIÓN: INTERPRETACIONES DESDE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Estos resultados fueron puestos a consideración de dos grupos de discusión dobles de la Universidad del Atlántico, dos de docentes, constituidos uno por tres profesores y otro por siete, predominantemente compuesto por aquellos que más habían sido nombrados como ejemplos de "prácticas significativas" según la encuesta nacional aplicada (2009), y dos de estudiantes, cada uno integrado por siete estudiantes que hicieran parte de los semilleros de investigación de la universidad. En ambos casos se buscó que pertenecieran a programas diversos y que hubiera representatividad de género. Los 4 grupos de discusión se realizaron durante el mes de junio de 2010.

Los grupos de discusión con docentes en general aceptan que los resultados corresponden a la realidad vivida por ellos en las clases; los califican con palabras negativas, y avanzan varias razones y alternativas para los resultados encontrados: "Sí, los pocos apuntes que toman -exclamó una docente de Competencia comunicativa-... los estudiantes ni siquiera escriben, o toman notas, ellos no toman notas" (GDD, 2010). Al calificar, los docentes hablan de "resultados preocupantes", "panorama oscuro", "falencias". Asocian esa "visión pobre" a una "apatía" generalizada característica de las nuevas generaciones, a la formación recibida en la escuela media, al "sistema asignaturista" de la universidad, a lo repetitivo que caracterizaría al sistema educativo. Reconocen la dificultad de esas dos habilidades: "Si es difícil leer para ellos -dice un docente de historia que es escritor también de literatura-, ahora, ¿cómo no será escribir?, si es difícil para aquellos quienes queremos escribir, es difícil realmente, ahora, ¿cómo no será para ellos?". Sin embargo, no parecen implementar en cada clase lo necesario para que los alumnos lo alcancen: "Yo, generalmente... la política es que.. .ellos en cada clase deberían escribir un texto, eso es lo que estoy tratando de que ellos en cada clase escriban. La clase mía debe terminar siempre con la elaboración de un texto, pero cuando uno llega a eso, a esa parte, se encuentra con la barrera de que ellos... o no leyeron el material [...] o simplemente se bloquean, ¿sí?". Muchos de ellos pareciera que se sienten "atados", "amarrados", porque a pesar de estos resultados, conciben la escritura "como un acto creativo, de construcción y deconstrucción del conocimiento" (GDD,2010a).

Acerca del porqué probablemente no escriben, se señalaron dos razones: no acceden a pretextos de lectura o por dificultades de flujo de escritura: "para elaborar textos, para elaborar eeeh... cualquier tipo de texto, informes, relatorías, eeeh... ellos siempre se muestran un poco apáticos a eso, creo yo. la barrera de que ellos. o simplemente se bloquean"(GDD, 2010b).

La visión de los estudiantes, obtenida en los grupos de discusión, es algo diferente. En general se acogen a los resultados; algunos utilizan palabras negativas para calificarlos, pero sobre todo abundan en explicaciones que incluyen varios cuestionamientos. Algunos reaccionan calificando como "triste" el resultado, por ejemplo, la poca lectura de textos literarios, pero las palabras con las que más reaccionan son "obligado", "difícil", "cambios"; al hacerlo, se muestran como sujetos en busca de "los promedios", "la facilidad", "la comodidad". Las explicaciones a los resultados mostrados van de las características propias del nivel de estudio en el que se encuentran, pasando por los rasgos de las nuevas tecnologías, hasta llegar a aspectos relacionados con lo económico, lo político, lo didáctico. "Los resultados están de acuerdo -dice un estudiante de Economía-, para mí están de acuerdo con lo que se da en la universidad. En la universidad, el alumno, él más que todo escribe porque le toca, o lee porque lo obligan y también va con respecto a la carrera que tienen.en Economía somos más o menos híbridos, tenemos que aplicar números y escritura y leer pero la mayoría de estudiantes leen y escriben porque se sienten obligados". En general muestran la visión de sujetos que se encuentran en un nivel de estudios diferentes del bachillerato, con otros énfasis, con otras exigencias. "A mí me llaman la atención dos aspectos -dice una estudiante de Economía-.. las facilidades al acceso de información... y lo otro... la conducta de uno como estudiante, que va cambiando a través del tiempo... En el bachillerato creo que uno tiene más contacto al menos con un tipo de literatura como las novelas, los cuentos, la literatura narrativa. en la universidad ya dejé de leer esos libros para estudiar más textos acordes con mi carrera, textos que me ayudarán a mejorar de pronto como mi promedio" (GDD,2010c).

Los estudiantes convocados al grupo de discusión coincidieron una y otra vez en que uno de los factores de mayor incidencia en la pobreza de los procesos escriturales y lectores en el ámbito universitario tiene que ver con el contexto sociocultural y económico en que están inmersas la escuela y la familia. En tal sentido, los hábitos lectores y de escritura dependen mucho de lo que cada clan familiar arrastre por tradición. Asimismo, consideran que algunos factores étnicos podrían tener notable incidencia en la práctica lectoescritural si se considera "qué tanto influiría que un estudiante fuera blanco...fuera negro a que su.él tenga más facilidad para leer." (GDD, 2010d). Los discentes contactados afirman además que en el país no existen auténticas políticas gubernamentales para el sector educativo que estimulen y reglamenten exigencias y metodologías desde los primeros años de la escolaridad, para que se adquiera el hábito de la lectura con la consecuente práctica de la escritura. Así, cuando se llega al nivel secundario se reafirman los vicios contraídos desde la escuela primaria y estas insustituibles herramientas del pensamiento y del conocimiento son a menudo desdeñadas.

Los hábitos familiares, el entorno, definitivamente, según los estudiantes convocados, influyen: "yo creo que el hábito debe inculcarse desde pequeños a los niños y más sabiendo que ya. leer.es accesible para todos, tenemos bibliotecas, en diferentes lugares, en las instituciones y aquí (en la universidad) contamos con varias bibliotecas, ¿qué pasa? Que no las aprovechamos y...y también pues...e...la familia influye mucho pero.. .¿qué le va exigir un padre a un niño?: "¡ven a leer!", si él no lo hace..." (GDD, 2010e).

CONCLUSIONES

Acerca de los resultados de la encuesta

El hecho de que la mayor parte de los escritos que hacen los estudiantes son los apuntes que toman en las clases y en su mayoría leen para responder a exámenes, parece evidenciar la poca autonomía que tiene el estudiante con esas dos herramientas epistemológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Actividades como evento académico, grupo de estudio, taller, concursos y semilleros, en su orden, tienen la menor participación. Parece que los estudiantes tienen como propósito en sus actividades de lectura y escritura, casi que exclusivamente, responder por sus responsabilidades académicas en sus asignaturas. Otras actividades académicas como grupos de estudio, concursos, semilleros, talleres y curso extracurricular tienen poca participación en sus actividades de lectura y escritura.

Podemos anotar, así mismo, la poca pluralidad en sus actividades académicas. Esto se ve reflejado en los documentos que leen, con el 80% los apuntes tomados de las clases, mientras que los documentos elaborados por los profesores, libros propios de la asignatura, informes periodísticos e informes de investigación y literatura y novelas ocupan los últimos lugares en documentos leídos. Esto confirma lo anterior: los estudiantes en gran parte leen y escriben para tener buenas notas en sus asignaturas, documentos bibliográficos diferentes a los de los docentes tienen poca participación en sus actividades de lectura y escritura. Esto quiere decir que una bibliografía amplia e interdisciplinar no es propia de los estudiantes universitarios colombianos.

En síntesis, se puede inferir como negativo el impacto que producen estos resultados en la calidad y pertinencia de la universidad, cuando estos conceptos se definen de una manera amplia en un contexto de una universidad con responsabilidad social, ante un entorno con limitantes de tipo socioeconómico, cultural, tecnológico, etc. La universidad colombiana, creemos, debería asumir la cualificación de las competencias lectoras y escritas de los profesionales mediante políticas que apoyen la implementación de programas que ayuden a formar profesionales competentes en lectura y escritura en el contexto de sus disciplinas.

Acerca de los grupos de discusión

Quizá sin conocerlo a fondo, en cada una de sus intervenciones los jóvenes universitarios convocados al grupo han hecho referencia a lo que se conoce como concepción social de la educación.

En efecto, una perspectiva social del acto educativo implica concebir la sociedad y la cultura como una agencia de control simbólico (Bernstein, 1998); esto es, una agencia que manipula contenidos, códigos, relaciones sociales, agentes y discursos.

Por otra parte, agregan los alumnos convocados, los resultados parciales de la investigación parten de la lectura y la escritura desde la concepción tradicional. Piensan que convendría que los procesos lectoescriturales debieran sacar mejor provecho de los medios masivos de comunicación, en especial de internet.

A la postura anterior le asisten razones por cuanto la omnipresencia de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad está creando un nuevo tipo de ser humano. Somos espectadores del crecimiento de una nueva era, cuyo sujeto debería ser el hombre nuevo; con unas pautas de comportamiento, un universo afectivo e imaginativo y unas destrezas científico-técnicas en el marco humanístico. Un individuo distinto del que ha generado la sociedad posmoderna en el marco del caos, el fragmentarismo y el aislamiento.

Nada más cierto. Los niños y jóvenes de la actualidad, moldeados por los medios de comunicación social sienten marcada predilección por la imagen, por lo fragmentario, por lo vivencial, por lo inmediato. La escuela se ha quedado rezagada con respecto al manejo de la imagen y discursos como el televisivo. Es significativo aún el manejo del verbalismo monótono y aburrido o el manejo de un lenguaje conceptual que desconoce las vivencias y conocimientos previos del discente.

Otro de los aspectos señalados por los estudiantes es el abandono de las lecturas literarias en el tránsito del bachillerato a la universidad. Ellos opinan que con el ingreso a los centros de educación superior se alejan estas posibilidades de lectura por la obligada aceptación de textos técnicos.

Lectura y escritura para la calidad de la educación universitaria

La reflexión acerca de la relación entre los resultados obtenidos en la encuesta, sus explicaciones y alternativas, la noción de calidad en la educación superior entre nosotros pasa por varias facetas. En primera instancia, resaltar lo amplio, complejo y ambiguo del término, particularmente en educación (Posada, 2008, p.3, Observatorio de Educación del Caribe colombiano de la Universidad del Norte, 2011; Giraldo, Abad & Díaz, 2001); así mismo, destacar la importancia de este concepto en las decisiones de política gubernamental (Maldonado, 2008), de Colombia y de América Latina (Tünnerman, 2011 documento personal) ; finalmente, señalar, al lado del consenso de una calidad educativa más bien en dificultades, con falencias, deficitaria -en la que enmarcaríamos los resultados obtenidos en la encuesta- que en nuestro caso particular calidad de la educación universitaria significa alfabetización académica en los términos en los que varios de nuestros expertos más reconocidos en el tema la señalan recientemente (Cisneros & Vega, 2011; Flórez & Gutiérrez, 2011; Carlino, 2008).

En síntesis, la encuesta describe que mayoritariamente los universitarios leen y escriben para las asignaturas de sus carreras; las exposiciones representan la mayor participación entre las actividades académicas. Los apuntes de clase siguen liderando en cuanto a participación en lectura y escritura; sin embargo resúmenes y ensayos les precedieron sin mucha diferencia. Las universidades de la costa caribe que participaron en la encuesta no se diferencian mucho de la tendencia que tienen las universidades de Colombia.

Algunos maestros encuentran explicación a los resultados en la apatía del estudiante. En general, se percibe una visión pesimista. Lamentan la falta de imaginación, los estudiantes estarían inmersos en las herramientas tecnológicas para salir del paso; la facilidad de encontrar información no permitiría la capacidad de análisis y de investigación. Los docentes de diversas disciplinas convocados explican los resultados por la debilidad pedagógica, el currículo asignaturista, la falta de rigor en las solicitudes del profesor, la no pertinencia de las programaciones y el desconocimiento de la función de la lectura y la escritura en la formación del ser social; así mismo, al corte y pega, el poco compromiso y probablemente a la poca exigencia del maestro frente a esta actividad.

Las "alternativas de solución" sugeridas por los integrantes de los grupos de discusión serían: fundamentar y potenciar hábitos de lectura y de escritura desde los primeros años de escolaridad; revaluar las actuales políticas educativas del país; facilitar el acceso a las bibliotecas públicas y privadas; divulgar cómo utilizar este tipo de bibliotecas; fortalecer desde la escuela prácticas escriturales fundamentadas en procesos y no en un exceso de teorías sobre modalidades textuales; mejorar el proceso de selección de los docentes; y entrar en procesos de constante renovación pedagógica.

En otras instancias, se ha señalado que las tendencias halladas en esta investigación explican al menos en parte, los bajos índices de produc-tividada científica del país (Pérez & Rodríguez, 2013).

REFERENCIAS

Bernstein, B. (1998). Pedagogía, control simbólico y sociedad. Madrid: Morata y Paideia. [ Links ]

Becher, T. (2001). Tribus y territorios académicos: la indagación intelectual y las culturas de las disciplinas. Barcelona: Gedisa [ Links ]

Carlino, P. (2008). Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura académica: ¿por qué es necesaria la alfabetización académica?. En: E. Narváez & S. Cadena (comps), Los desafíos de la cultura y la escritura en la educación superior: caminos posibles. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. [ Links ]

Carvajal, G. (2008). "Prácticas de lectura y escritura, tecnologías de la información y procesos de producción y apropiación de conocimientos en el ámbito universitario". En: 2° Encuentro Nacional y 1° Internacional sobre lectura y escritura en educación superior, Memorias. Bogotá (18-19 de septiembre de 2008). [ Links ]

Cisneros, M. & Vega, V. (2011). En busca de la calidad educativa a partir de los procesos de lectura y escritura. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. [ Links ]

Flórez, R. & Gutiérrez, M. (2011). Alfabetización académica: una propuesta para la formación de docentes universitarios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Giraldo U., Abad, D. & Díaz, E. (2001). Bases para una política de calidad de la educación superior en Colombia. Recuperado de www.cms-static.colombiaaprende.edu.co/.../articles-186502_doc_academico10.pdf ?. [ Links ]..

Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura (DiLeMa) (2008). Estado del arte de las concepciones sobre prácticas de lectura y escritura en la universidad colombiana, Recuperado de www.colombiaaprende.edu.co/html/home/...article-248749_Estudio_del_arte_lectura_escritura_básica[1].pdf [ Links ]

Ibáñez, J. (1986). Más allá de la sociología: el grupo de discusión: técnica y crítica. Madrid: Siglo XXI de España Editores [ Links ]

Lahire, B. (2000). Culture écrite et inégalité scolaire: sociologie de l'échecscolaire. Lille: PUL. [ Links ]

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible, lo necesario. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Maldonado, M. (2008). Competencias, método y genealogía: pedagogía y dialéctica del trabajo. Bogotá: Ecoe Ediciones. [ Links ]

Mockus, A. et al. (1995). Las fronteras de la escuela: articulaciones entre conocimiento escolar y conocimiento extraescolar. Bogotá: Magisterio. [ Links ]

Murillo, M. (2009). Estado de la investigación en la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad colombiana y latinoamericana. En: redlees, Tercer Encuentro Nacional y 2° Internacional de Lectura y escritura en educación superior. Memorias, Cali, 8-9, octubre, 2009 [CD-rom] [ Links ].

Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte (2011). La calidad de la educación vista desde el oecc de la Universidad del Norte, Recuperado de http://es.scrib.com/doc/55014473/Lacalidad-de-la-Educacion-vistadesde-el-OECC-de-la-Universidad-del-Norte [ Links ]

Pérez, M. & Rincón, G. (coords.) (2013). ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?: un aporte a la consolidación de la cultura académica del país. Bogotá: Colciencias - Pontificia Universidad Javeriana. [ Links ]

Pérez, M. & Rodríguez, A. (2013). ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana?: caracterización de prácticas de lectura y escritura en 17 universidades. REDU, Revista de Docencia Universitaria. 11 (1), enero - abril. [ Links ]

Posada, R. (2008). Competencias, currículo y aprendizaje en formación superior. Barranquilla: Universidad del Atlántico-RUDECOLOMBIA. [ Links ]

Tünnermann, C. (2011). Seminario Políticas educativas de evaluación de la educación superior en América Latina y el Caribe desde el contexto de la pertinencia. Barranquilla [Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico] conferencia. [ Links ]

UNESCO (1995). Documento de políticas para el cambio y el desarrollo de la educación superior. París: UNESCO. [ Links ]