INTRODUCCIÓN

La hemorragia posparto es una emergencia obstétrica y constituye una de las cinco causas principales de muerte materna en el mundo 1. Su incidencia estimada a nivel global es del 10 % 2. La causa más frecuente es la atonía uterina, aunque es necesario descartar otras causas como desgarros en el canal de parto, retención de restos placentarios intrauterinos o alteraciones de la coagulación. Existen distintos tratamientos médicos y quirúrgicos para la atonía uterina: masaje uterino, agentes uterotónicos, taponamiento uterino con balón, ligaduras vasculares, suturas de compresión uterina, embolización de arterias uterinas o histerectomía 3. Generalmente, el tratamiento médico con uterotónicos suele ser suficiente para controlar el sangrado, pero para aquellos casos graves refractarios a medidas conservadoras, las suturas de compresión uterina son una opción muy eficaz, que además permite conservar el útero 4.

Existen diferentes técnicas de sutura compresiva uterina. La primera de ellas fue descrita por Christopher Lynch en 1997 5. Posteriormente, se han realizado modificaciones de la técnica inicial por autores como Hayman 6, Cho 7 y Pereira 8, entre otros. Todas ellas han demostrado ser igualmente efectivas y se basan en la aproximación de las paredes miometriales con el fin de cohibir la hemorragia en el lecho de inserción placentaria 9.

Se han publicado varios artículos de series de casos que demuestran la eficacia de las técnicas de sutura de compresión uterina en el control de la hemorragia posparto, pero existen pocos artículos que describan las complicaciones asociadas, tales como necrosis uterina, endometritis, piometra, sinequias uterinas o adherencias intraabdominales, así como rotura uterina en futuras gestaciones 10,11. La incidencia de estas complicaciones no está clara, dado que los datos publicados en la literatura son limitados. La necrosis uterina es una complicación excepcional pero grave, que generalmente requiere histerectomía para su tratamiento.

Dada la escasez de estudios publicados, el objetivo de este estudio es presentar un caso clínico de necrosis uterina posterior a sutura hemostática en el manejo de hemorragia posparto atendido en nuestro hospital, y realizar una revisión bibliográfica sobre el diagnóstico y tratamiento de la necrosis uterina posterior al uso de sutura hemostática en hemorragia posparto de los casos publicados hasta el momento.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 34 años, de raza negra, natural de Guinea Ecuatorial, con antecedente de síndrome antifosfolípido y 6 embarazos (1 aborto espontáneo tratado mediante legrado evacuador; 4 embarazos ectópicos, 2 de ellos tratados con metotrexato y 2 mediante salpingectomía). En la última gestación se realizó cesárea urgente por sangrado vaginal en gestación gemelar a término, con placenta previa oclusiva total, en un hospital público de tercer nivel. Durante la cesárea, la paciente presentó hemorragia posparto secundaria a atonía uterina que no respondió a la administración de uterotónicos, por lo que se realizó técnica de B-Lynch, siendo esta la técnica de compresión uterina más empleada en el centro donde fue atendida. La paciente precisó ingreso en unidad de cuidados intensivos, transfusión de dos concentrados de glóbulos rojos y fue dada de alta, junto con los neonatos, al quinto día tras la cesárea.

Al octavo día de puerperio la paciente acudió a urgencias del Hospital Universitario de Getafe en Madrid, España, hospital público de segundo nivel, distinto al centro en el que fue atendida para la realización de la cesárea. Refería dolor abdominal continuo, de predominio en hipogastrio, y clínica miccional (disuria, polaquiuria y tenesmo vesical), sin sensación distérmica ni clínica gastrointestinal.

En la exploración la paciente presentaba una temperatura de 36,7°C, tensión arterial de 127/71 mm/Hg, frecuencia cardiaca de 89 lpm y saturación de oxígeno de 99 %; en la palpación abdominal refirió dolor en hipogastrio sin signos de irritación peritoneal y con útero bien contraído. La herida quirúrgica tenía buen aspecto, los loquios eran normales, el cuello uterino estaba permeable y no tenía dolor a la movilización cervical ni signos clínicos de endometritis poscesárea. No se palparon masas anexiales.

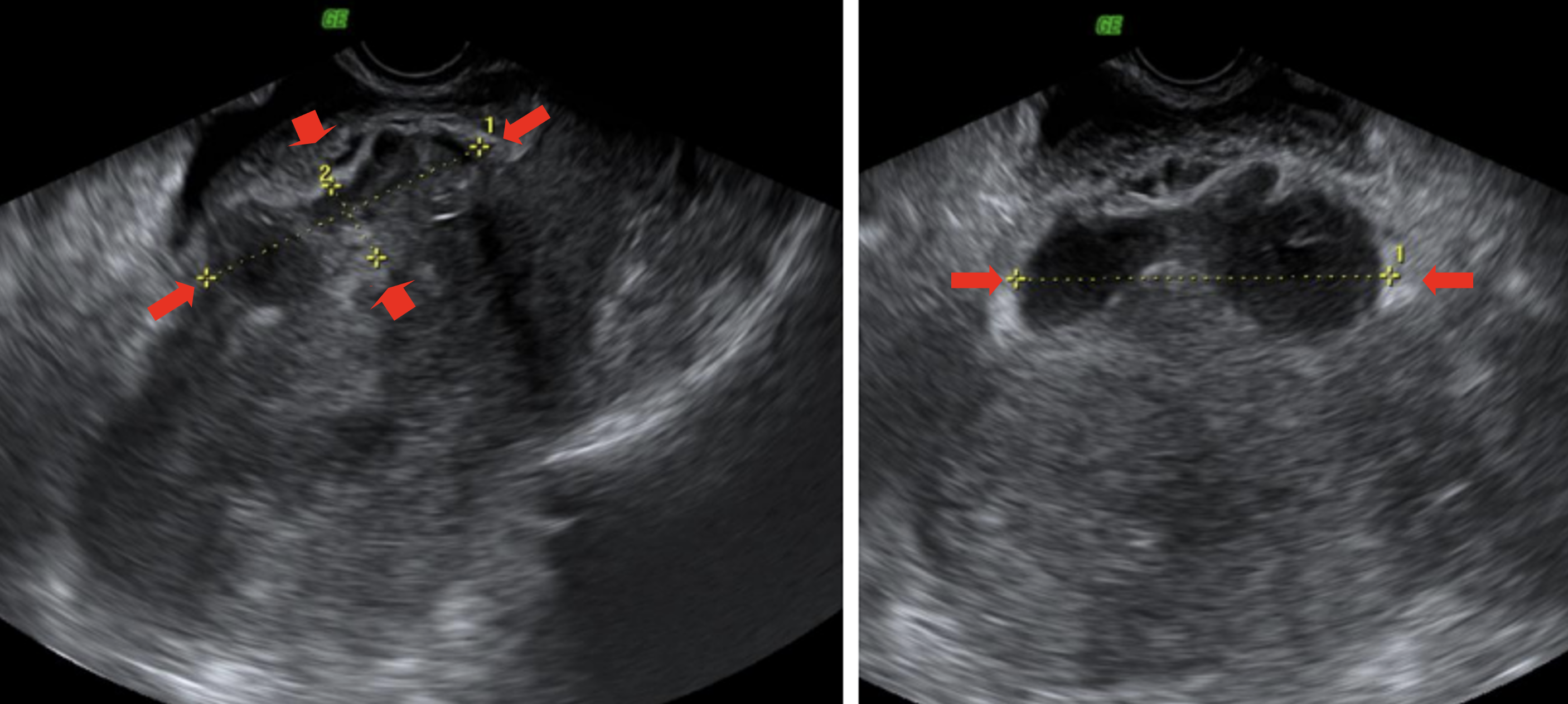

Al ingreso, el uroanálisis mostró un recuento de leucocitos de 500 num//xl, proteínas 100 mg/dl y 1774 leucocitos/campo; en el hemograma los leucocitos fueron 8960//xl, neutrófilos 6.320//xl, hemoglobina 9,4 g/dl, hematocrito 28,6 %, plaquetas 390100/ul; en la bioquímica destacaba proteína C reactiva 40,3 mg/L. Con estos hallazgos, el diagnóstico más probable era una infección urinaria baja, sin poder descartar otras causas de dolor abdominal, dado el antecedente de una cirugía reciente. Al realizar ecografía transvaginal se visualizaba útero en anteversión con endometrio irregular de 2 mm con posibles restos hemáticos en su interior y con una formación heterogénea a nivel de la cicatriz de la cesárea compatible con un hematoma de 66 x 18 x 81 mm. Los ovarios eran normales y no había líquido libre abdomino-pélvico (Figura 1 a y b).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 a y b. Imagen de ecografía transvaginal obtenida con equipo Voluson E8. En los cortes sagital (Figura a) y transversal (Figura b) se visualiza una formación heterogénea en la cicatriz de cesárea que mide 66x18 mm en el corte sagital y 81 mm en el corte transversal, sugestiva de hematoma (flechas rojas).

Con diagnóstico de infección urinaria baja y hematoma en cicatriz de cesárea, se decidió ingreso de la paciente para observación y tratamiento del dolor. A las 5 horas se repitieron los análisis, que mostraron anemización (hemoglobina 8,0 g/dL, hematocrito 24,1 %). Se realizó ecografía abdominal, que mostró aumento subjetivo del tamaño del hematoma con respecto a la ecografía previa, por lo que se decidió revisión en quirófano.

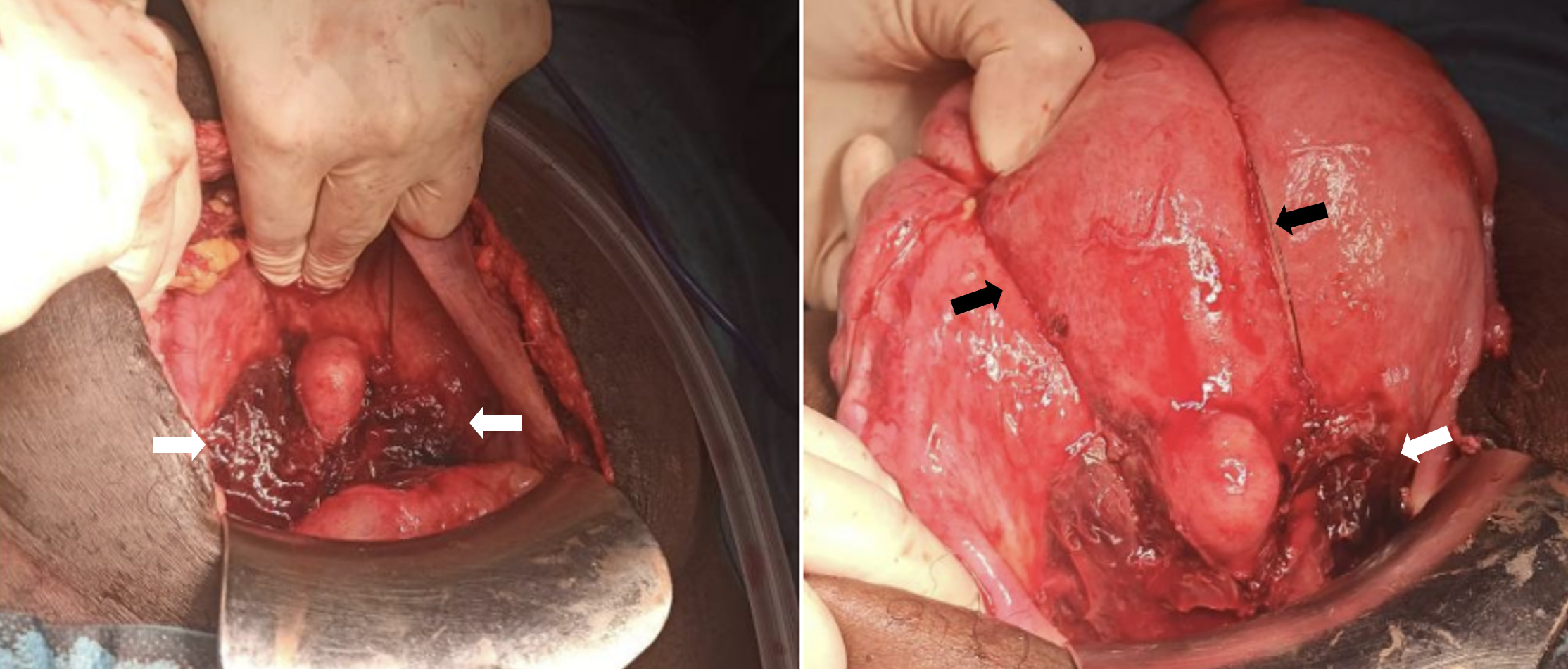

Se realizó laparotomía exploradora (Pfannenstiel) accediendo por la misma incisión de la cicatriz de cesárea. Se objetivó necrosis de la cicatriz de histerorrafia, prácticamente en su totalidad, con dehiscencia de esta, laceraciones leves en la serosa del cuerpo uterino que coincidían con las zonas de compresión de la sutura y hematoma que se extendía hasta la cúpula vesical, por lo que se decidió realizar histerectomía total (Figura 2 a y b). Los ovarios eran normales por lo que fueron preservados. Se comprobó integridad vesical por parte de Urología, mediante instilación de azul de metileno a través de sonda vesical, aunque se decidió mantener la sonda vesical durante una semana con profilaxis antibiótica.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 a y b. Necrosis uterina en la pared anterior del útero, en la cicatriz de la cesárea (flechas blancas) y suturas de compresión uterina (flechas negras) tras técnica de B-Lynch.

La evolución posquirúrgica fue favorable y la paciente fue dada de alta el cuarto día posoperatorio. Acudió a urgencias de ginecología para valoración y retiro de la sonda vesical el séptimo día posoperatorio. En la última visita de seguimiento, a los tres meses de la cirugía, la paciente se encontraba bien, por lo que fue dada de alta.

El informe de anatomía patológica describía extensa necrosis tisular a nivel de la zona de sutura en istmo, con afectación de todas las capas uterinas de forma transmural, con múltiples fenómenos de trombosis y vasculitis con necrosis fibrinoide.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos Medline vía PubMed, Embase y Web of Science, utilizando los términos MeSH "Cesarean Section", "postpartum Hemorrhage", "necrosis", "Suture Techniques", "uterus" y descriptores libres como "b-lynch suture" y "b-lynch". Para ello se buscaron artículos originales sin restricción de lengua, publicados entre enero de 1997 y mayo de 2021. Como criterio de inclusión se buscaron cohortes, series de casos y reportes de casos, cuya población de estudio fueran pacientes con diagnóstico de necrosis uterina como complicación asociada al tratamiento de la hemorragia posparto mediante técnicas de sutura de compresión uterina de cualquier tipo.

En cada uno de los estudios seleccionados se incluyó información sobre país, edad de la paciente al diagnóstico, paridad, tipo de parto, técnica de sutura empleada y uso de métodos de control de sangrado complementario como ligadura de vasos, embolización o balón intrauterino, asociación a ligadura vascular, síntomas clínicos al ingreso, técnica de imagen diagnóstica y tipo de tratamiento realizado: histerectomía o desbridamiento y sutura (Tabla 1). Los resultados se presentan de manera narrativa, primero las características demográficas y obstétricas, luego el diagnóstico clínico o por imágenes diagnósticas y, por último, el tratamiento realizado.

Aspectos éticos. Para la publicación del caso se contó con el consentimiento informado de la paciente para el uso de datos de su historia clínica y material fotográfico, y con la aprobación del Comité de Ética e Investigación del Hospital Universitario de Getafe. Se garantiza la confidencialidad de la información.

Tabla 1 Estudios de casos de necrosis uterina asociados a técnicas de sutura de compresión uterina.

| Referencia | Autor año | País | Edad | Paridad | Tipo de parto | Técnica de sutura | Ligadura vascular | Síntomas | Técnica diagnóstica utilizada | Tratamiento |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12 | Agrawal 2020 | India | 34 | G4P- 2C1A1 | Cesárea | Hayman | sí | Fiebre | TC | Histerectomía |

| 13 | Ploteau 2012 | Francia | 23 | G1 | Parto eutócico | Cho | sí | Fiebre | TC | Histerectomía |

| 13 | Ploteau 2012 | Francia | 27 | G1 | Cesárea | Cho | sí | Fiebre | TC | Histerectomía |

| 14 | Benkirane 2017 | Marrue- cos | 20 | G1 | Cesárea | Cho | sí | Fiebre | TC | Histerectomía |

| 15 | Akoury 2008 | Canadá | 32 | G3A2 | Cesárea | Cho + B- Lynch | no | Asintomá- tica | No se aplicó | Desbridamiento y sutura |

| 16 | Joshi 2004 | India | 26 | G1 | Cesárea | B Lynch | no | Sangrado | No se aplicó | Histerectomía |

| 17 | Treloar 2006 | Reino Unido | 33 | G3P2 | Cesárea | B Lynch | no | Sangrado | RM | Histerectomía |

| 18 | Gottlieb 2008 | Estados Unidos | 33 | G2P1 | Cesárea | B Lynch | no | Fiebre | TC | Histerectomía |

| 19 | Moussaoui 2020 | Marrue- cos | 37 | G4P4 | Cesárea | B Lynch | sí | Dolor y fiebre | TC | Histerectomía |

| 20 | Mishra 2019 | India | 27 | G1 | Parto eutócico | B Lynch | sí | Dolor y fiebre | TC | Histerectomía |

| 21 | Mowat 2013 | Australia | 29 | G1 | Cesárea | B Lynch | no | Dolor y fiebre | TC | Desbridamiento y sutura |

| 22 | Alaoui 2013 | Marrue- cos | 33 | G3C1A1 | Cesárea | B Lynch | sí | Sangrado | HSC | Ninguno |

| 23 | Lodhi 2012 | Reino Unido | 32 | G1 | Cesárea | B- Lynch+balon | no | Fiebre | Ecografía, RM | Histerectomía |

| 24 | Somalwar 2012 | India | 35 | G6P5 | Cesárea | B Lynch | sí | Dolor abdominal | Ecografía | Histerectomía |

| 25 | Reyftmann 2009 | Francia | 38 | G2P2 | Cesárea | Cho | no | Asintomá- tica | HSC | Ninguno |

| 26 | Satia 2016 | India | 24 | G1 | Cesárea | B Lynch | no | Fiebre | No reportan | Histerectomía |

| 27 | Ratna 2009 | India | 24 | G2P1 | Parto eutócico | Hayman | no | Dolor abdominal | Ecografía, RM | Histerectomía |

| 28 | Rashmi 2012 | India | 20 | G1 | Cesárea | Cho | sí | Dolor abdominal | Ecografía, TC | Histerectomía |

| 29 | Kumara 2009 | Sri Lanka | 22 | G2C1 | Cesárea | B Lynch | no | Asintomá- tica | No se aplicó | Desbridamiento y sutura |

| 30 | Pechtor 2010 | Nueva Zelanda | 29 | G2C1 | Cesárea | B Lynch | no | Dolo abdominal | No se aplicó | Desbridamiento y sutura |

| 31 | Friederich 2007 | Francia | 38 | G1 | Cesárea | B Lynch | sí | Dolor abdominal | RM | Histerectomía |

| 32 | Thakur 2018 | India | 30 | G1 | Cesárea | B- Lynch | sí | Secreción purulenta | Ecografía, fistulografía | Histerectomía |

| 33 | David 2014 | India | 25 | G1 | Cesárea | B- Lynch | no | Dolor y fiebre | RM | Histerectomía |

| 34 | Reyna- Villasmil 2019 | Venezuela | 21 | G2P2 | Parto eutócico | B-Lynch | no | Dolor en gestante | Ecografía | Histerectomía |

RM: resonancia magnética.

TC: tomografía computarizada.

HSC: histeroscopia.

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS

Tras la búsqueda bibliográfica, utilizando los términos mencionados, se identificaron 174 títulos, de los cuales se descartaron 148 (76 por estar duplicados, 67 por no incluir pacientes con diagnóstico de necrosis uterina asociada a técnicas de compresión hemostática posparto y 5 por tratarse de cartas al editor). Los 26 artículos restantes se revisaron en texto completo, 3 de ellos hacían una revisión de las técnicas quirúrgicas de control de hemorragia posparto 9-11, por lo que fueron descartados, y 23 describían la necrosis uterina como complicación tras aplicar técnicas de compresión hemostática 12-34 (Tabla 1). Todos describían un caso aislado, excepto uno de ellos en el que se describían 2 casos 13. La mayoría de las publicaciones fueron en India, con 9 casos en total 12,16,20,24,26-28,32,33. El resto de las publicaciones fueron en Francia 13,25,31, Marruecos 14,19,22, Reino Unido 17,23, Canadá 15, Estados Unidos 18, Australia 21, Sri Lanka 29, Nueva Zelanda 30 y Venezuela 34.

La edad media de las pacientes fue de 29 años (rango de edad de 20-38 años). De los casos revisados, el 83 % ocurrió tras cesárea y más de la mitad de las pacientes eran primíparas (Tabla 1).

Los 23 estudios incluyeron en total 24 casos de necrosis uterina tras sutura de compresión hemostática por atonía uterina. La técnica de sutura más utilizada fue la de B-Lynch (16 casos), seguida por la técnica de Cho (5 casos), sutura de Hayman (2 casos) y en un caso se combinó la técnica de B-Lynch y de Cho. En 11 de los 24 casos (46 %) se había utilizado sutura de compresión uterina asociada a ligadura vascular (Tabla 1). No se identificó información sobre el material de sutura.

El motivo principal de consulta fue la fiebre en 7 pacientes 12-14,18,23,26, seguido por dolor abdominal en 6 pacientes 24,27,28,30,31,34 y fiebre junto con dolor abdominal en 4 pacientes 19-21,34. Una de las pacientes que consultó por dolor abdominal estaba embarazada de 17 semanas y tuvo que realizarse laparotomía al visualizar hemoperitoneo y útero vacío, con partes fetales en cavidad abdominal 34. Otros motivos de consulta menos frecuentes fueron sangrado vaginal 16,17,22 o secreción purulenta a través de la cicatriz de cesárea; este último caso en una paciente con una fístula utero-cutánea 32; 4 pacientes estaban asintomáticas y el diagnóstico se realizó en estos casos mediante histeroscopia en dos pacientes 22,25 y en dos de ellas se visualizó un defecto miometrial en la pared uterina al realizar una cesárea en una gestación posterior. En una de ellas se visualizó un gran defecto triangular en el miometrio de aproximadamente 12 x 5 cm en la pared uterina anterior, visualizando solo el endometrio cubierto por una fina capa de serosa y dos pequeños defectos miometriales en la pared posterior 15; en otra paciente se observó un defecto miometrial en el fondo uterino de 3-4 cm, a través del cual se visualizaban las membranas fetales 29.

La prueba más utilizada para confirmar el diagnóstico fue la tomografía computarizada (TC), que se realizó en el 37,5 % de los casos (9 de 24 casos), con hallazgos como miometrio heterogéneo, adelgazamiento de la pared miometrial, burbujas de gas en miometrio y endometrio, así como pérdida del realce en miometrio 9,12-14,18-21. Otros métodos diagnósticos, aunque menos utilizados, fueron la ecografía en 6 casos 23,24,27,28,32,34, donde se visualizaba hematoma en la cicatriz de cesárea -como en el caso que presentamos-, adelgazamiento miometrial o presencia de aire en el útero; la resonancia magnética (RM) en 5 casos, con hallazgos como adelgazamiento miometrial o focos de gas en miometrio 17,23,27,31,33; histeroscopia (HSC) en 2 casos, observando un endometrio desflecado y blanquecino, que se asemejaba a la presencia de restos trofoblásticos, confirmando mediante estudio anatomopatológico que se trataba de miometrio necrótico sin evidencia de elementos trofoblásticos 22,25.

En 18 pacientes se realizó histerectomía 12-14,16-20,23,24,26-28,31-34, en 4 pacientes se trató mediante desbridamiento de la zona de necrosis y sutura uterina 15,21,29,30, y en 2 de ellos no se realizó ningún tratamiento dado que fue un hallazgo casual detectado en histeroscopia 22,25.

La evolución de los casos descritos tras el tratamiento fue favorable. No se describe ningún caso de mortalidad en los artículos revisados. En los casos reportados no se describe si hubo gestaciones posteriores ni las posibles complicaciones asociadas en aquellos resueltos mediante desbridamiento y sutura o en los que se optó por actitud expectante.