Introducción

Dependiendo de su uso, el alcohol es un nutriente, una toxina o una droga 1,2. El consumo de esta sustancia se asocia a mortalidad temprana, disfunción social y familiar, violencia, embarazos indeseados, conductas sexuales de riesgo, enfermedades mentales y diferentes morbilidades relacionadas con eventos agudos y crónicos 1-4. El consumo abusivo o riesgoso de alcohol o el alcoholismo son problemas de salud pública 5,6.

En 2007, la Organización Mundial de la Salud estimó que el alcohol es la causa de cerca de 1.8 millones de muertes en todo el mundo cada año 7. Además, el consumo abusivo y la dependencia representan altas cargas económicas a los sistemas de salud. Colombia ha adoptado lineamientos para reducir el consumo y los problemas asociados, como los propuestos en la Estrategia Mundial para la Reducción del Uso Nocivo del Alcohol 8 que fueron incorporados en la Estrategia Nacional de Respuesta Integral al Consumo de Alcohol en Colombia-2013 9,10.

Según el Estudio Nacional De Consumo De Sustancias Psicoactivas (ENCSA-2013) 11 y la encuesta nacional de salud mental 12, la prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas es del 87% y en el último año de consumo de cada entrevistado fue de 58.8%. Por el excesivo consumo que se hace por ocasión, el alcohol es la droga de más uso en universitarios colombianos, la prevalencia de consumo actual (en el último año, trimestre, mes o semana) varía entre el 72.7% y el 97.5% y es diferencial por sexo con desventaja para los hombres; en los estratos socioeconómicos altos el consumo es menor pero más perjudicial 11,12. En el grupo de edad de 18 a 24 años es donde se realiza el mayor consumo: 49.2%. En la última década el consumo en universitarios ha aumentado de manera constante. Los adolescentes se consideran una población de alto riesgo para adquirir conductas de riesgo, ya sea por presión social, curiosidad o experimentación, razón por la cual han sido objeto de especial atención 13-21.

Existen diferentes pruebas para clasificar a los sujetos de acuerdo a su consumo de alcohol: la prueba de CAGE, diseñada en 1968, permite clasificar a los sujetos como consumidores abusivos o en riesgo y como alcohólicos a través de cuatro preguntas 5. CAGE es un instrumento útil en la investigación epidemiológica que ha sido validado en Colombia 5.

El objetivo de este estudio fue establecer en estudiantes universitarios la prevalencia de vida y actual (últimos tres meses) en el consumo de bebidas alcohólicas; el riesgo de consumo abusivo y el alcoholismo o dependencia con base en la prueba CAGE, y la asociación de algunas variables biológicas y socioeconómicas con el consumo.

Materiales y métodos

Esta investigación se realizó durante 2016-2017 en Villavicencio, una ciudad intermedia ubicada en el suroriente de Colombia, cuyas principales actividades económicas son la agroindustria y los servicios y en donde en los últimos años la actividad universitaria ha tenido un importante desarrollo. El tipo de estudio fue cross-sectional con datos transversales recogidos en estudiantes universitarios de una universidad pública.

Universo y muestra

El universo correspondió a los estudiantes universitarios con matricula vigente en 2016 e inscritos en cursos de pregrado de una universidad pública de Villavicencio, 1 119 sujetos en total. La muestra fue de 711 sujetos, y permite estimar una proporción de alcoholismo mínimo de 4%, con una confianza del 95% y error de 1. El tamaño de la muestra fue estimado mediante el programa Epidat, versión 4.2 22. Los sujetos fueron seleccionados de manera aleatoria con representatividad por facultad y programa cursado.

Selección de sujetos

Todos los sujetos matriculados en cursos de pregrado de la institución en estudio se declararon elegibles. Con base en la lista de estudiantes de cada curso, se realizó una selección aleatoria, manteniendo representatividad por facultad y programa. Después de explicarles a los elegibles los objetivos del estudio y que habían sido seleccionados de manera aleatoria, estos fueron invitados a participar en la investigación. Aquellos que aceptaron y firmaron el consentimiento informado fueron enrolados. El enrolamiento de los sujetos en cada curso y facultad se realizó hasta completar la cuota de muestreo previamente declarada para cada curso.

Variables estudiadas

Variables de salida

Se tuvieron en cuenta cinco variables dependientes: a) prevalencia de vida en el consumo de bebidas con contenido alcohólico, b) prevalencia de consumo en los últimos tres meses o consumo actual, c) riesgo de alcoholismo con base en el cuestionario CAGE (una o más repuestas positivas), d) dependencia al alcohol o alcoholismo con base en el cuestionario CAGE (tres o cuatro respuestas positivas) y e) nivel del riesgo con base en el puntaje total alcanzado en CAGE 5.

La prueba CAGE fue creada en 1968 en Carolina del Norte (EE. UU.) y está constituida por cuatro preguntas que representan, cada una, una dimensión de riesgo del alcoholismo: a) la necesidad de reducir el consumo, b) sentir molestia por la crítica derivada del consumo de alcohol, c) el sentimiento de culpa después de consumir y d) la necesidad de beber tempranamente en el día. La CAGE tiene alta sensibilidad, alrededor del 98%, se aplica en aproximadamente un minuto y, además, no es intimidante al aplicarla. Su consistencia interna, la reproducibilidad de los resultados y la estabilidad de la medida en el tiempo y con otras medidas la hacen muy atractiva para la investigación epidemiológica, además fue validada para la población colombiana 5. Cada dimensión indaga para obtener una respuesta de sí o no, cada respuesta positiva vale un punto y en la presente investigación con uno o dos puntos se declaró el riesgo de alcoholismo y con tres o cuatro puntos, la dependencia.

Variables sociodemográficas

Se establecieron 15 variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, tiempo de convivencia con la pareja, tenencia de hijos, número de hijos, procedencia, nivel de ingreso, nivel socioeconómico, satisfacción percibida con el apoyo familiar recibido, semestre cursado, jornada de estudio, gusto por el consumo de bebidas alcohólicas, edad de inicio en el consumo y edad a la primera embriaguez. Todas actuaron como explicativas de las declaradas como dependientes.

Los sujetos contestaron un formulario electrónico en condiciones de privacidad accediendo a una página web diseñada para el estudio

Análisis de datos

La descripción de las variables continuas se realizó con promedios e intervalos de confianza del 95% (IC95%), mientras que la de las nominales o categóricas se hizo con números y proporciones. La comparación entre las diferentes variables dependientes y explicativas, con el fin de establecer asociaciones estadísticas sin ajuste, se realizó a través de pruebas t-Student y chi cuadrado, ambas al nivel del 95%. El análisis bivariado estuvo orientado a describir la asociación entre las variables de salida y cada una de las explicativas.

Se calcularon las razones de prevalencia (RP) ajustadas mediante el uso de modelos de regresión binomial multivariada para cada variable dependiente y la principal explicativa, ajustando la RP por el conjunto de posibles variables de confusión: sexo, edad, estado civil, procedencia, nivel económico, semestre que cursa, jornada que cursa, edad de inicio en el consumo y edad de la primera embriaguez. El procesamiento de la base de datos y los análisis estadísticos fueron realizados con el programa Stata versión 14.1 23.

Consideraciones éticas

Este estudio se clasificó como sin riesgo según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia 24 y fue conducido de acuerdo con los principios éticos consignados en la Declaración de Helsinki 25. Las bases de datos fueron anonimizadas y todos los sujetos dieron su consentimiento informado. El Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos, ente que cumple las funciones de comité de ética en la institución, aprobó los métodos y procedimientos de esta investigación mediante Acta No. 43124-127 del 12 de diciembre de 2016.

Resultados

Características de la población estudiada

Fueron estudiados 721 sujetos, 381 hombres (52.8%) y 340 mujeres (47.2%). La edad media de los hombres fue 20.2 años (IC95%: 19.9-20.4) y la de las mujeres, 19.7 años (IC95%: 19.4-19.9), p=0.014. 53.5% de los entrevistados proviene de Villavicencio, 7.5% convive con una pareja, 5.8% tiene al menos un hijo, 25.5% declaró autosostenerse económicamente, 61.6% pertenece a los estratos 1 o 2 -los más bajos en la escala socioeconómica- y el 26.1% a los estratos 5 o 6 -los más altos-.

El 17.2% de los sujetos reconoció poca o nula satisfacción con el apoyo familiar recibido, condición que no es diferencial según el sexo (p=0.430). El 44.3% se inició en el consumo de bebidas alcohólicas y el 23.1% se embriagó por primera vez antes de los 16 años, sin diferencias por sexo (p=0.280 y p=0.073, respectivamente). El 44.4% manifestó gusto moderado/mucho por las bebidas alcohólicas. El consumo se hace predominantemente con los amigos (79.3%) y familiares (71.6%). La edad de inicio en el consumo fue de 15.9 años (IC95%: 15.7-16.0) y un año después la edad de la primera embriaguez (16.7 a 16.9 años), con ventaja para las mujeres que están un año por debajo en ambos casos.

La prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas fue de 87.1%, sin diferencia por sexo (p=0.112), en el nivel de ingreso (p=0.499) o la jornada en la que estudian (p=0.461). La prevalencia de consumo en los últimos tres meses o consumo actual fue de 69.4%, con desventaja para los hombres en comparación con las mujeres (58.4% vs. 41.6%, p<0.0001). Los sujetos matriculados en la jornada diurna tienen más prevalencia de consumo en los últimos tres meses que los matriculados en la jornada nocturna (90.8% vs. 9.2%, p=0.035). La prevalencia de consumo en los últimos tres meses no se asoció al nivel de ingreso (p=0.310).

Con base en la prueba CAGE, los hombres tuvieron más riesgo de alcoholismo que las mujeres (31.5% vs. 20.3%, p=0.001). El 4.3% de los sujetos estudiados pueden considerarse alcohólicos: 5.8% de los hombres y 2.7% de las mujeres (p=0.039).

Puntajes alcanzados en CAGE

500 sujetos (69.4%) no tuvieron respuestas positivas en CAGE, 143 (19.8%) tuvieron una respuesta positiva, 47 (6.5%) tuvieron dos respuestas positivas, 25 (3.5%) tuvieron tres respuestas positivas y 6 (0.8%) tuvieron cuatro respuestas positivas. 157 sujetos (21.8%) sintieron en el último año la necesidad de disminuir la cantidad de alcohol consumido, 74 (10.3%) se sintieron culpables en el último año por su manera de beber, 59 (8.2%) consumieron al menos un trago para calmar la crisis de abstinencia después consumir alcohol a niveles tóxicos "guayabo" y 46 (6.4%) se sintieron molestos porque les critican su manera de beber.

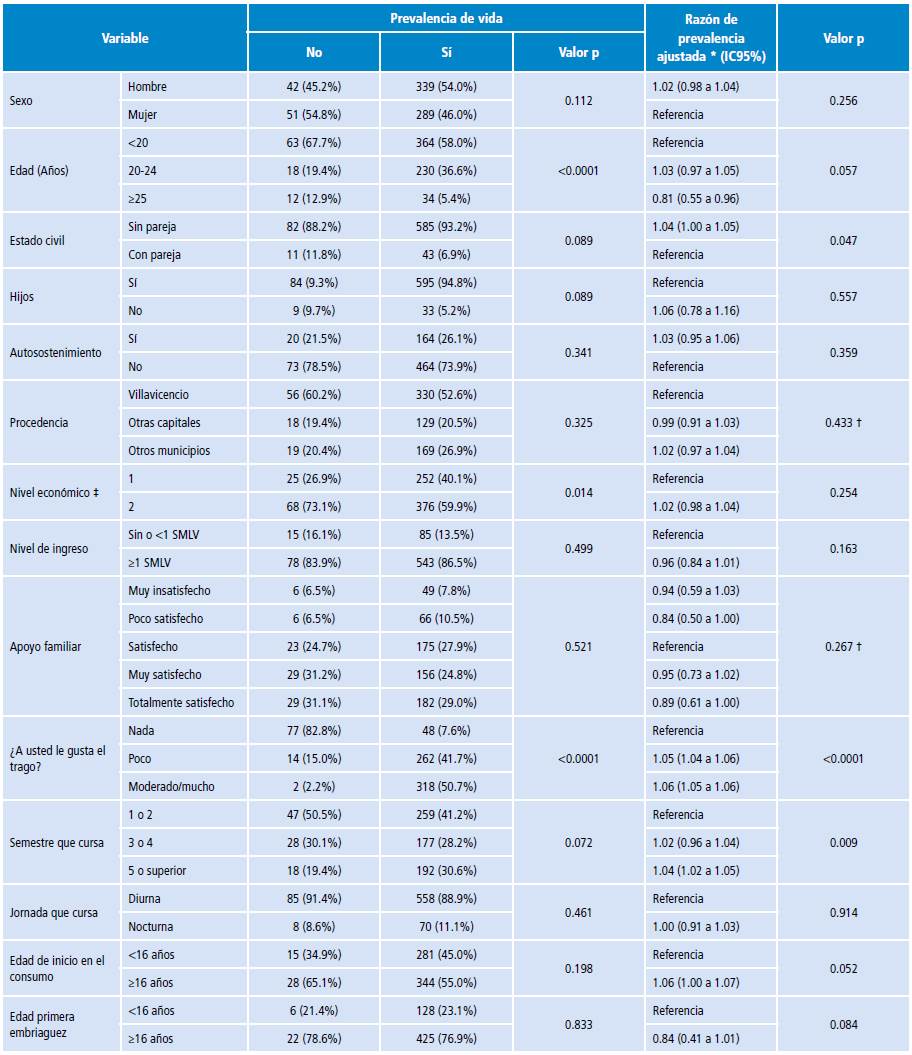

Variables asociadas a la prevalencia de vida

Al ajustar por las posibles variables de confusión se encontró que los sujetos sin pareja tienen 4% más de riesgo de prevalencia de vida que los sujetos con pareja (RP=1.04, IC95%: 1.00-1.05). La prevalencia aumentó conforme aumentó el gusto por las bebidas alcohólicas, (RP=1.06, IC95%: 1.05-1.06). Los sujetos con cinco o más semestres cursados consumen más alcohol que aquellos que cursan el primer o segundo semestre académico (RP=1.05, IC95%: 1.05-1.06). En la Tabla 1 se pueden ver las RP alcanzadas para todas las variables estudiadas con relación a la prevalencia de vida.

Tabla 1 Variables asociadas a la prevalencia de vida del consumo de alcohol en estudiantes universitarios de Villavicencio, Colombia. 2016.

* Todas las razones de prevalencia fueron ajustadas en un modelo de regresión binomial con la prevalencia de vida como variable dependiente y las predictivas como la principal explicativa. Todos los modelos fueron ajustados por sexo, edad, estado civil, procedencia, nivel económico, semestre que cursa, jornada que cursa, la edad de inicio en el consumo y la edad de la primera embriaguez.

† Test de Wald.

‡ El nivel socioeconómico fue establecido con el estrato económico del recibo de la luz: el nivel 1 son los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el nivel 2 son los estratos socioeconómicos 3 al 6.

SMLV: salario mínimo legal vigente.

Fuente: Elaboración propia.

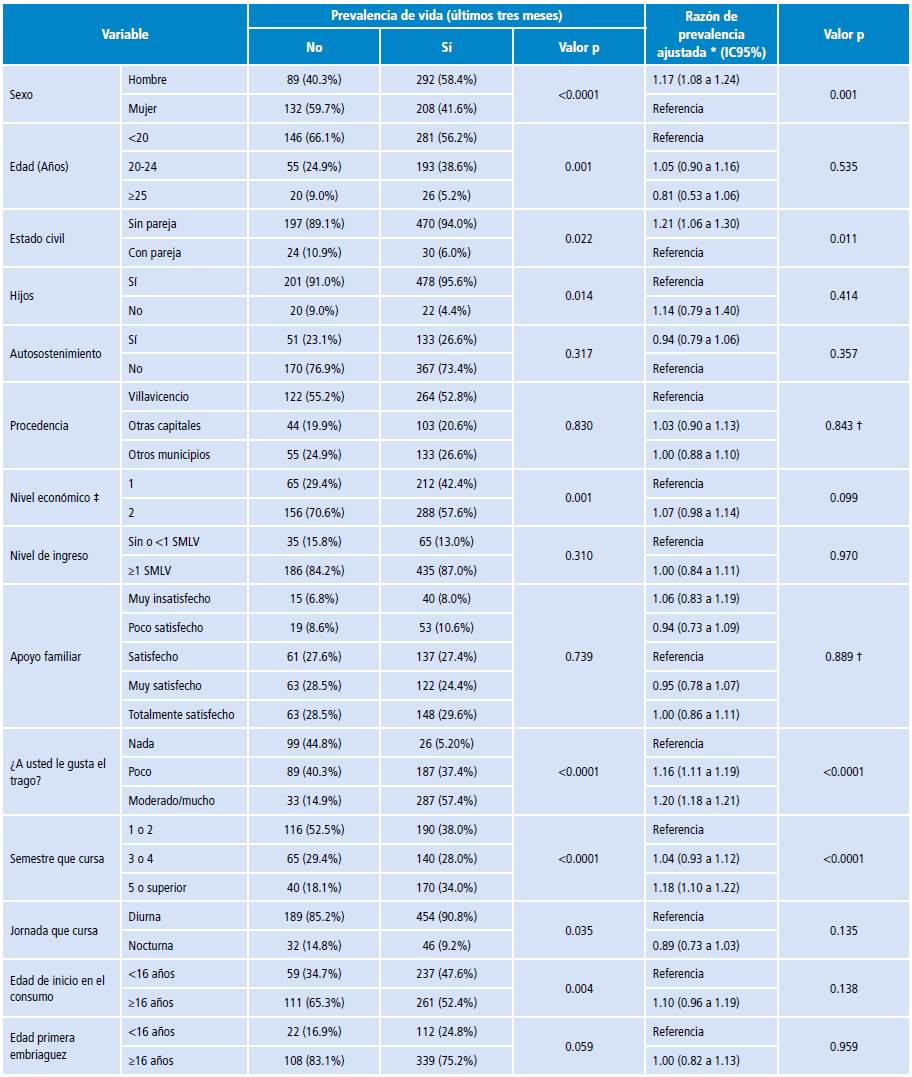

Variables asociadas a la prevalencia de los últimos tres meses o consumo actual

Los hombres presentan 1.17 veces más riesgo de consumo actual que las mujeres (IC95%: 1.08-1.24) y los sujetos sin pareja tienen 1.21 veces más riesgo (IC95%: 1.06-1.30); además, quienes expresan poco gusto por las bebidas alcohólicas y los que manifiestan moderado/mucho gusto por estas tienen 16% y 20%, respectivamente, más riesgo de consumo actual que aquellos que no manifiestan gusto por estas. Los sujetos con cinco o más semestres cursados consumen más alcohol que quienes cursan el primer o segundo semestre académico (RP=1.18, IC95%: 1.10-1.22). En la Tabla 2 se pueden ver las RP alcanzadas para todas las variables estudiadas con relación a la prevalencia de los últimos tres meses o de consumo actual.

Tabla 2 Variables asociadas a la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes universitarios durante los tres últimos meses en Villavicencio, Colombia. 2016.

* Todas las razones de prevalencia fueron ajustadas en un modelo de regresión binomial con la prevalencia de los últimos tres meses como variable dependiente y las predictivas como la principal explicativa. Todos los modelos fueron ajustados por sexo, edad, estado civil, procedencia, nivel económico, semestre que cursa, jornada que cursa, la edad de inicio en el consumo y la edad de la primera embriaguez.

† Test de Wald.

‡ El nivel socioeconómico fue establecido con el estrato económico del recibo de la luz: el nivel 1 son los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el nivel 2 son los estratos socioeconómicos 3 al 6.

SMLV: salario mínimo legal vigente.

Fuente: Elaboración propia.

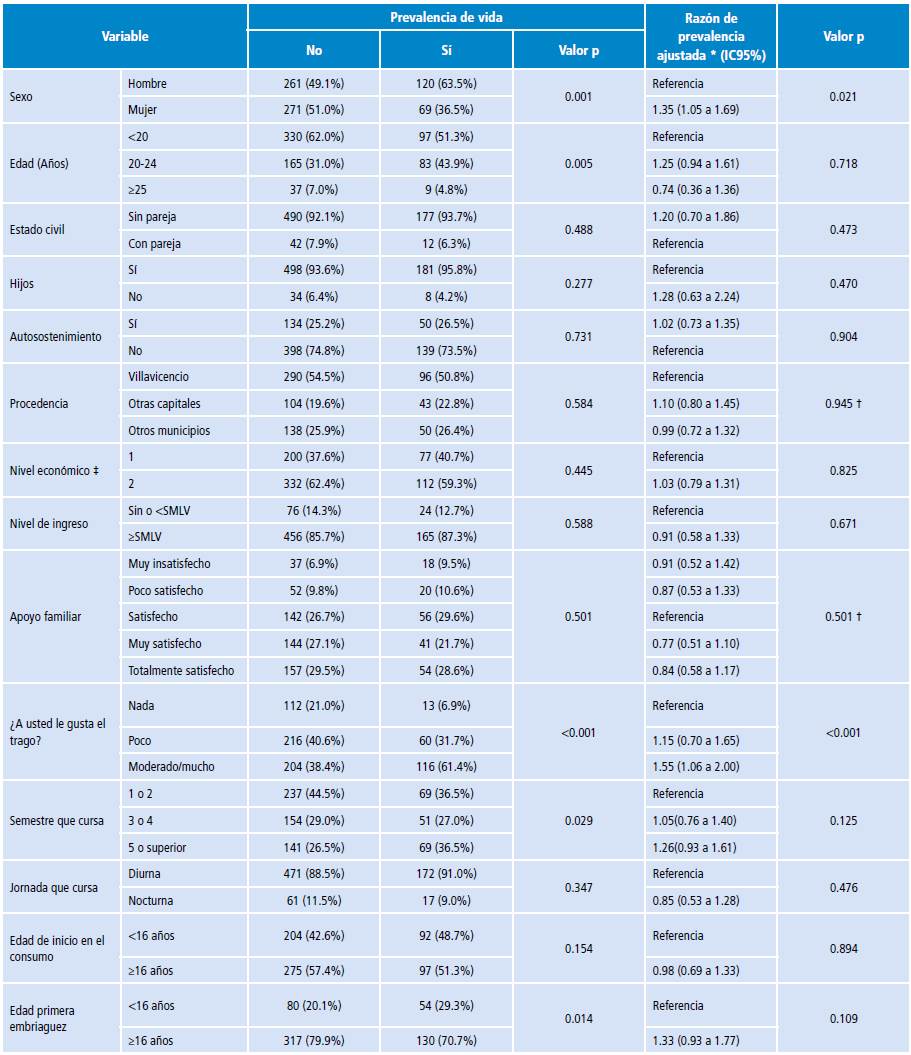

Variables asociadas al riesgo de alcoholismo según CAGE

Los hombres presentan 1.35 veces más riesgo de alcoholismo que las mujeres (IC95%: 1.05-1.69) y los sujetos que manifiestan gusto moderado/mucho por las bebidas alcohólicas tienen 1.55 veces más riesgo de alcoholismo que aquellos que manifiestan que no les gustan (IC95%: 1.06-2.00). En la Tabla 3 se pueden ver las RP alcanzadas para todas las variables estudiadas en relación con el riesgo de alcoholismo.

Tabla 3 Variables asociadas al riesgo de alcoholismo en estudiantes universitarios en Villavicencio, Colombia. 2016.

* Todas las razones de prevalencia (RP), fueron ajustadas en un modelo de regresión binomial con el riesgo de alcoholismo como la variable dependiente y las predictivas como la principal explicativa. Todos los modelos fueron ajustados por sexo, edad, estado civil, procedencia, nivel económico, semestre que cursa, jornada que cursa, la edad de inicio en el consumo y la edad de la primera embriaguez.

† Test de Wald.

‡ El nivel socioeconómico fue establecido con el estrato económico del recibo de la luz: el nivel 1 son los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el nivel 2 son los estratos socioeconómicos 3 al 6.

SMLV: salario mínimo legal vigente.

Fuente: Elaboración propia.

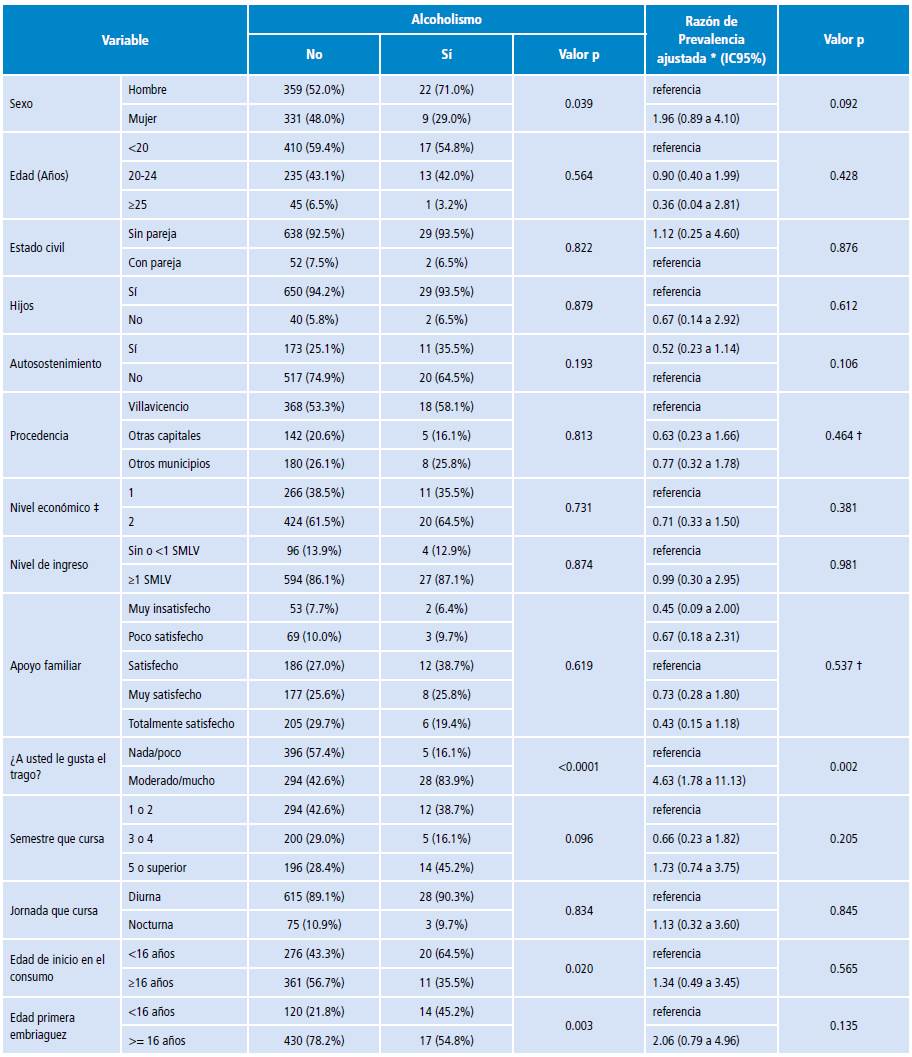

Variables asociadas al alcoholismo según CAGE

Aquellos sujetos que manifiestan gusto moderado/mucho por las bebidas alcohólicas tienen 4.63 veces más alcohol-dependencia respecto a los que manifiestan que no les gustan (IC95%: 1.78-11.13). A continuación, en la Tabla 4 se pueden ver las RP alcanzadas para todas las variables estudiadas en relación con el alcoholismo.

Tabla 4 Variables asociadas al alcoholismo en estudiantes universitarios de Villavicencio, Colombia. 2016.

* Todas las razones de prevalencia (RP), fueron ajustadas en un modelo de regresión binomial con alcoholismo como la variable dependiente y las predictivas como la principal explicativa. Todos los modelos fueron ajustados por sexo, edad, estado civil, procedencia, nivel económico, semestre que cursa, jornada que cursa, la edad de inicio en el consumo y la edad de la primera embriaguez.

† Test de Wald.

El nivel socioeconómico fue establecido con el estrato económico del recibo de la luz: el nivel 1 son los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el nivel 2 son los estratos socioeconómicos 3 al 6.

SMLV: salario mínimo legal vigente.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Este estudio, realizado en estudiantes universitarios de una institución pública en una ciudad intermedia, aporta evidencia para seguir construyendo el panorama regional del consumo de alcohol y los riesgos asociados en universitarios colombianos 13-21. Como era de esperarse, la prevalencia de vida fue 27% más alta que la de los últimos tres meses. Los hombres presentan mayor desventaja que las mujeres, pues uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres tienen riesgo de alcoholismo, además la dependencia o alcoholismo es el doble en los hombres.

El gusto por el alcohol es un importante predictor del consumo y, contrario a lo esperado, estar matriculado en la jornada diurna y aumentar el nivel de formación se constituyen en factores de riesgo para el consumo abusivo y la dependencia. La autocrítica y el sentimiento de culpa generados después de consumos tóxicos de alcohol son las dos principales características del consumo abusivo o de riesgo. Estos elementos son claves al considerar intervenciones por parte de los encargados del bienestar estudiantil en esta población.

Los universitarios estudiados presentan una prevalencia de consumo actual más alta que la de población general reportada por el ENCSA-2013 para el Meta (69.4% vs. 37%), mientras la prevalencia de vida es la misma (87%); sin embargo, la dependencia o alcoholismo es mucho menor en los universitarios estudiados que en la población general del Meta (4.6% vs. 12%) 11.

A pesar de que el consumo de alcohol en universitarios es estudiado con frecuencia, los resultados son difíciles de comparar. Los estudios realizados en universitarios colombianos se han realizado en programas académicos específicos, con fines de describir la frecuencia de consumo o los determinantes de este y han utilizado diferentes instrumentos y puntos de corte para declarar el consumo abusivo o de riesgo y el alcoholismo 13-21. Sin embargo, en todos se evidencia que el consumo considerado como de riesgo es mayor que el de la población general, variando para la dependencia entre 4% y 21% y para el consumo abusivo o de riesgo entre 15% y 75%. La comparación con estudiantes universitarios latinoamericanos -Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela- evidencia el mismo problema: prevalencias altas de vida >90% y actuales >60%, edades de inicio alrededor de los 15 años, edad de la primera embriaguez un año después y, en términos generales, hallazgos similares 26-30. La brecha en las prevalencias de consumo y en el riesgo de las mujeres con respecto al de los hombres es cada vez menor como consecuencia de la revolución cultural y de la búsqueda de igualdad 2,31.

Como se ha descrito con anterioridad, el consumo en universitarios es eminente de tipo social 31. Asimismo, la teoría de las expectativas ha sido el modelo conceptual más utilizado en los últimos 40 años para explicar los mecanismos de inicio en el consumo y avance hacia comportamientos de riesgo 14-19,31-33. En Colombia, de acuerdo con la teoría de las expectativas, el consumo es facilitador de la expresión verbal, la interacción social y, de manera más general, la desinhibición. Lo anterior es clave para orientar las intervenciones en estos grupos: las expectativas positivas hacia la interacción son las mismas que se expresan tardíamente como mayor gusto por las bebidas alcohólicas 33.

La escuela como regulador de los comportamientos sociales y las conductas de riesgo en lo individual, al menos en el consumo de alcohol, ha fracasado. Los estudiantes ya consumen al ingresar a la universidad: inician y experimentan su primera embriaguez en la educación intermedia. En la universidad, incluso en los programas de salud 20,26,28,34, el consumo es mayor conforme los jóvenes avanzan en la malla curricular. Un hallazgo interesante es que los matriculados en la jornada diurna son los que más consumo abusivo y dependencia presentan, lo que puede estar explicado, por un lado, por el consumo social y la presión de pertenecer y ser reconocidos por sus iguales (presión del grupo), y, por el otro, por la ausencia de responsabilidades como las del autosostenimiento, la convivencia en pareja o como padres.

La autocrítica y el sentimiento de culpa, como principales hallazgos al aplicar la prueba CAGE en esta población, son la expresión de lo que se ha denominado "ansiedad social" 5,13,16,35. Este hallazgo, además de seguir aportando elementos para el diseño de intervenciones en estos grupos, ratifica el ámbito del consumo social por encima de otros, como el ceremonial o el consumo individual, para disminuir el estrés físico o psicológico. La ansiedad social afecta a los individuos en varias dimensiones como la fisiológica, la comportamental y la cognitiva: en lo fisiológico se exacerban los mecanismos que favorecen la evitación y el escape de la realidad del sujeto; en lo comportamental, la evitación y el escape llevan a estancamiento emocional y ocupacional, depresión, sentimientos negativos y culpa, y en lo comportamental, el aumento de la ansiedad por falta de habilidades de interacción social, la dificultad para relacionarse con otros y el consecuente aislamiento se evidencian 35.

La ansiedad social es una espiral ascendente en la que el consumo de alcohol es la primera droga y la que abre la compuerta a otras en las que los sujetos buscan la disminución de su ansiedad 30,35. Aquí llama la atención que el 17.2% de los sujetos estudiados manifestó no sentir apoyo o soporte emocional de su familia, lo que favorece la presión por el reconocimiento de sus iguales y el grupo

Por ser un estudio de corte transversal, las asociaciones encontradas no son de tipo causal. La medición del consumo de alcohol es muy sensible y es posible un sesgo de información que subestime las prevalencias reportadas 2. Sin embargo, los hallazgos reportados son similares a los de otros estudios en universitarios colombianos y latinoamericanos. Otra limitación del estudio es que no se indagó por las cantidades consumidas de alcohol ni por el consumo de sustancias psicoactivas. Como fortalezas vale mencionar que el diseño garantizó la privacidad al encuestado y la plausibilidad de los resultados. Además, estos últimos son representativos de la institución universitaria pública más grande e importante del suroriente colombiano.

Conclusiones

Se caracterizaron cinco variables relacionadas con el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y se identificó que la prevalencia de consumo actual (en los últimos tres meses) es más alta que la de la población general, con desventaja para los hombres. Además, se evidenció que el consumo en universitarios de Villavicencio es problemático en los matriculados en la jornada diurna, con predominancia de causa tipo social y explicado plausiblemente desde la teoría de las expectativas; asimismo, la dependencia se asocia teóricamente con la ansiedad social. Es necesario diseñar programas de intervención, desde la oficina de bienestar universitario, incorporando estos hallazgos y realizando estudios que permitan estimar las cantidades consumidas, el monitoreo del consumo a lo largo de la malla curricular y el impacto en los indicadores de desempeño académico.