Introducción

El mundo ha debido enfrentar la pandemia de covid-19, con efectos devastadores en el ámbito de la salud para la sociedad en general. Asimismo, ámbitos como la educación y la economía han sufrido sus efectos y ha aumentado la desigualdad social en los grupos históricamente excluidos y minorizados, como la población indígena, los migrantes y las mujeres (Enríquez y Sáenz, 2021). En Chile en particular, la situación pandémica ha generado conflictos en todos los ámbitos de la sociedad. Así, por ejemplo, el sistema educativo ha tenido que transitar desde una formación presencial a la virtualidad en todos los niveles educativos (Cepal y Unesco, 2020). El sector productivo se ha visto afectado, debido a los cierres de regiones con cuarentenas progresivas, para limitar y tratar de controlar la propagación del virus. Esto ha generado el cese en varias ramas del sector productivo a lo largo de los confinamientos, lo que sin duda impacta realidades vinculadas a las problemáticas de género, clase, migración y discapacidad, las cuales agudizan la crisis estructural económica y sanitaria del país (Bonavitta y Bard, 2021).

La revisión de la literatura internacional y nacional permite constatar que en el contexto de pandemia ha aumentado la violencia de género, así como la sobrecarga de trabajo de cuidados remunerados y no remunerados, la inestabilidad laboral, con deficiente acceso a la salud y dificultades para la generación de recursos económicos por parte de las mujeres (Bonavitta y Bard, 2021; Molina y Gonzales, 2021; Rosales, 2020). Esto se podría explicar producto de la feminización de los trabajos de cuidado. Compréndase que no solo es trabajo el que se desarrolla fuera del hogar, sino también el doméstico, de crianza y de cuidado, lo cuales se han incrementados. Lo anterior impone una sobrecarga adicional a las actividades cotidianas y afecta la salud mental y física de las mujeres trabajadoras (Molina y Gonzales, 2021). De este modo, en el contexto de pandemia, el trabajo de la mujer aumentó de manera considerable en los hogares, en comparación con el que realizan los hombres.

En ese sentido, el rol de la mujer en pandemia, con las personas confinadas en sus hogares y el cierre de diversos servicios, incluidas las escuelas, limitó gravemente la posibilidad de trabajar (Gutiérrez et ál., 2020). Además, los obstáculos estructurales a los que se enfrentan ellas en la familia y en el mercado laboral exacerbaron los desafíos planteados por la pandemia y aumentaron la sobrecarga laboral femenina, incluido el conjunto de exigencias físicas y mentales a las que se ve sometida la persona. De esta manera, cuando las exigencias exceden las capacidades, se manifiesta la sobrecarga, con resultados negativos en el sujeto (Quiroga, 2020). Asimismo, en las familias de bajos ingresos, la desigualdad de género es más alta y la violencia doméstica puede agravarse (Gutiérrez et ál., 2020). Por este motivo, la demanda de cuidados es mayor, implica un esfuerzo laboral extra, tratándose de trabajo no remunerado, especialmente en las mujeres (Undurraga y Hornickel, 2020). Lo anterior reduce el tiempo de trabajo remunerado y las actividades de estudio y limita las posibilidades de las mujeres para incrementar su competitividad y mejorar sus condiciones socioeconómicas (Vaca, 2019).

Asimismo, se constata que, en general, en Chile no existen políticas de mitigación de dichas problemáticas, para facilitar el desarrollo de la mujer en estas situaciones. De este modo, se carece de medidas que la respalden y ayuden en sus múltiples responsabilidades, como, por ejemplo, flexibilizar lajornada laboral o dar permisos para hacer frente a circunstancias familiares específicas. Es más, la resolución a estas problemáticas se relega a la organización individual de la mujer y, en ocasiones, a la decisión de abandonar el sector productivo, para priorizar las actividades de cuidado familiar (Gómez y Jiménez, 2019), lo que limita el desarrollo de la mujer en la sociedad actual. En relación con lo expuesto, nos preguntamos, ¿Cómo perciben las madres de La Araucanía la sobrecarga de trabajo causada por la pandemia de covid-19?

Rol de las madres en el contexto de pandemia

Históricamente, las mujeres han asumido en mayor medida la atención reproductiva y de salud, ya que todas las tareas cotidianas destinadas a sostener la vida se atribuyen culturalmente a ellas (Saldívar et ál., 2015). Así, en la historia de la humanidad, han desarrollado principalmente el trabajo de cuidado familiar y comunitario. Sin embargo, estas actividades generalmente han sido invisibilizadas, no remuneradas y a menudo cruelmente sobrecargadas, con base en la "justificación social" de que este es rol y la función de la mujer, como fuente de "amor inagotable" (Barría, 2020). Esta mirada hegemónica y patriarcal del rol y la función de las mujeres sienta sus bases en la división sexual del trabajo, pues socialmente se ha concebido a los hombres como los abastecedores del "núcleo familiar" y a las mujeres como las "encargadas del hogar" y del trabajo reproductivo en el contexto familiar (Carosio et ál., 2017). Esta mirada de superioridad del hombre sobre la mujer, a la que se relega a tareas domésticas y de cuidado, constituye una representación social anquilosada en los sujetos. De esta manera, las representaciones sociales se entienden como aquellas construcciones que permiten categorizar un conjunto de ideas, para darle un significado a la realidad, en lo que se percibe hegemónicamente como una verdad absoluta en los ámbitos social, cultural y productivo. Así, por ejemplo, es una construcción social atribuirles a las mujeres y madres la tarea de encargarse de las actividades domésticas y del cuidado, lo que las limita a una categoría del género específica, adscrita a una determinada división sexual del trabajo y a ciertos roles (Arbeláez y Arboleda, 2021). De esta manera, los roles que se les atribuyen son impuestos por la sociedad hegemónica, que se ha forjado generacionalmente con la premisa del determinismo biológico, en el que la mujer se encuentra en completa desventaja para ejercer diferentes tipos de poder en la sociedad, producto de su género (Malaver et ál., 2021). Lo anterior ha tenido como consecuencia la pérdida del valor social de la mujer y de las tareas que realiza, lo que genera la invisibilización de este trabajo y configura un tipo de desigualdad enraizada en el propio modo de organización social (Calvo et ál., 2021). No obstante, en las últimas décadas las mujeres, por una parte, han liderado las tareas de cuidado y, por otra, han avanzado progresivamente en su incorporación al sector productivo, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico y social de sus países (Malaver et ál., 2021).

En esa perspectiva, al asumir los dos roles, la mujer vive desplazándose de un espacio a otro, asimilando la tensión que significa el rendir en los varios ambientes en los cuales se desenvuelve. En cambio, el hombre puede rendir exclusivamente en su esfera de trabajo productivo, sin vivir la tensión de rendir en doble jornada y combinar los tiempos de esta (Amilpas, 2020). Sostenemos que estas lógicas de comprensión del rol de la mujer, en comparación con el del hombre, son una construcción histórica que da cuenta de clasificaciones binarias arraigadas en la sociedad, lo que han sustentado y mantenido la imposición de una historia basada en la dominación y la opresión de unos sobre otros (Arbeláez y Arboleda, 2021). De este modo, persisten en la sociedad formas de relación de supremacía y poder sobre los grupos subalternizados, para establecer el significado, el orden del conocimiento y desarrollo por parte de quien tiene el capital político, para determinar el universo conceptual y lingüístico que posiciona a la mujer en un menor nivel social (Malaver et ál., 2021).

Esta realidad ha generado demandas a la sociedad actual para alcanzar la igualdad de género y que se visibilice la importancia del trabajo doméstico y de cuidado como un componente esencial del bienestar de todos, relevando al mismo tiempo las tensiones implícitas en el proyecto social de conciliar las demandas de este tipo de labor con las demandas que impone el trabajo remunerado (Gómez y Jiménez, 2019). En este contexto, la situación de las mujeres en pandemia trajo una serie de cambios que ellas debieron asumir con los mismos o menores recursos, pues el covid-19 afectó a todas las personas en el mundo, aunque no a todas de la misma manera. Estas desigualdades confirman que han sido las más perjudicadas y vivencian las mayores desventajas sociales, educativas y económicas (Rosales, 2020). De este modo, se enfrentan a problemas económicos, a sistemas de salud ineficientes y a la educación desigual, como el resto de la población, pero además cargan con la distinción de género, la cual conlleva discriminación e invisibilización sistemática del rol fundamental que ejercen en sus distintos contextos (Molina y Gonzales, 2021).

En ese sentido, en general, las mujeres se concentran en empleos de menor calificación y remuneración y tienen que conciliar su vida familiar con la profesional. Este equilibrio se puede lograr cuando se tienen recursos, apoyos externos y el tiempo suficiente para no descuidar las necesidades de la familia, ni la educación de los hijos, ni el propio trabajo (Gómez y Martí, 2004). En suma, la división sexual del trabajo ha estado presente a lo largo de la historia, pero se ha visto más evidenciada que nunca en la pandemia de covid-19 (Ramacciotti, 2020). Según datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, antes de la pandemia en la Unión Europea las mujeres dedicaban 13 horas más que los hombres cada semana a los cuidados no remunerados y a las tareas domésticas, por lo que el 70 % de las tareas de cuidado recaía en las mujeres (Rimbau, 2020). En relación con esto, hay escenarios sociales que se repiten, asociados al teletrabajo, la limpieza del hogar, el preparar la comida, etc., tareas que, en su mayoría, son realizadas por mujeres (Bonavitta y Bard, 2020). De este modo, podemos observar que las distintas acciones para dar respuesta a la pandemia han tenido un costo individual y social, en el que las mujeres han sido las más afectadas (Infante et ál., 2021).

En consecuencia, al tratarse de un problema estructural, la desigualdad de género repercute en todos los espacios de los cuales hacen parte, con diferentes matices (Amilpas, 2020), al ser una representación social que se ha construido en los sujetos y ha dado origen a normas y patrones culturales que refuerzan los roles y funciones que las mujeres "deben desarrollar", según el orden moral impuesto por la sociedad. Esta desigualdad, en contexto de pandemia, se constituye en factor determinante de los impactos diferenciadores por género, lo que releva la urgencia de pensar planes estratégicos y acciones para mitigar el aumento en la desigualdad social de las mujeres (Arbeláez y Arboleda, 2021). Así, por ejemplo, el hecho de que la mujer no tenga tiempo libre para dedicar a sus actividades personales tiene su origen en un ritmo de trabajo contraindicado, con una jornada laboral continua realizando horas extras, que reducen las horas necesarias para el descanso (Guerra et ál., 2020). Esto provoca, sin duda alguna, una sensación de agobio y agotamiento laboral y afecta la salud mental. Así, la salud mental de las madres trabajadoras se debate a diario entre su trabajo y el cuidado infantil, la educación en el hogar y el cuidado de personas mayores o dependientes, lo que lleva a experimentar una sobrecarga mental resultado del desigual reparto de los cuidados y responsabilidades de la esfera familiar (Pekholtz, 2020), al tiempo con las profesionales. Con esa carga mental, pesada, invisible y sin registro, que cargan las mujeres, se agrava al ser responsables de planificar, tomar decisiones, asignar horarios y supervisar la ejecución de proyectos en el hogar (Rosales, 2020).

Metodología

Con una metodología de investigación cualitativa, se exploraron los fenómenos ligados a las percepciones de las madres en relación con la sobrecarga de trabajo que han experimentado en pandemia. El enfoque de la investigación es descriptivo y detalla de manera densa las experiencias tanto personales como laborales vividas por las madres, en sus propias voces, interpretaciones y significados atribuidos, en el contexto de pandemia (Guevara et ál., 2020). El estudio se sustenta en el paradigma interpretativo, con la finalidad de priorizar la conciencia subjetiva y las propias creencias, valores y reflexiones (Ricoy, 2006) de las participantes de este estudio.

El contexto de estudio es La Araucanía y se trabajó con ocho mujeres entre 25 y 55 años de edad, de una muestra seleccionada de manera intencional no probabilística, que permite escoger casos característicos de una población (Otzen y Manterola, 2017). Los criterios de inclusión fueron: mujeres que residieran en La Araucanía, 2) trabajaran, ya fuera presencialmente o en teletrabajo, 3) fueran madres, 4)jefas de hogar y 5) se encargaran de enseñar los contenidos escolares del colegio a sus hijos. Se excluyó a todas aquellas participantes que no cumplieran con los criterios mencionados.

El instrumento de recolección de información utilizado fue la entrevista semidirigida, la que se entiende como una conversación en la que el entrevistador mantiene un esquema y una estructura previamente organizados, pero dando mayor libertad al entrevistado a que pueda explayarse en sus ideas (Mateos, 2020). La entrevista consultó sobre los siguientes tópicos: 1) carga laboral que experimentan las muj eres en un día cotidiano, 2) cambios en su organización y tiempo libre durante la pandemia y 3) afectación emocional durante el período de confinamiento. Operacionalmente, las entrevistas se llevaron a cabo a través de la plataforma Meet, previa declaración oral o firma del consentimiento informado para la grabación. La técnica de análisis de datos utilizada fue el análisis temático, con la finalidad de desarrollar una teoría inductiva con base en los testimonios de las mujeres que participan en el estudio (Hernández et ál., 2014; San Martín, 2014). Se identifican conceptos, ideas y sentidos que resultan del análisis detallado de los datos, para precisar y conceptualizar los significados y temas que el texto contiene sobre la sobrecarga laboral que enfrentan las mujeres en contexto de pandemia (San Martín, 2014). Posteriormente, se identificó la relación entre los distintos temas que emergen con mayor recurrencia en el testimonio de las participantes, lo que permitió levantar una categoría central (San Martín, 2014). El proceso de análisis temático finalizó cuando se llegó a la saturación teórica, que concierne al proceso en el cual el investigador constata que los datos no arrojan nueva información, por lo que se saturan todas las categorías, momento en que se detiene el análisis de los datos (San Martín, 2014). Los criterios y resguardos éticos considerados en el estudio tienen relación con el consentimiento informado, con el que se garantiza que el sujeto ha expresado libre y voluntariamente su intención de participar en la investigación (Chaves et ál., 2014).

Resultados

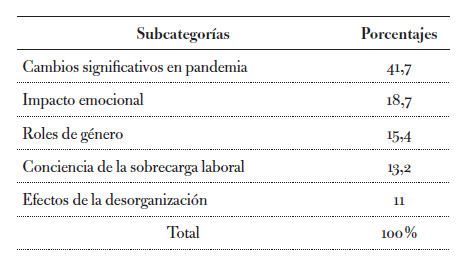

Los resultados de investigación permiten identificar como categoría central la "percepción de las madres sobre la sobrecarga de trabajo en pandemia", que se compone de cinco subcategorías: cambios significativos en pandemia, impacto emocional, roles de género, conciencia de la sobrecarga laboral y efectos de la desorganización (tabla 1).

Tabla 1 Percepción de las madres sobre la sobrecarga de trabajo en pandemia

Fuente: elaboración propia.

Cambios significativos en pandemia

La subcategoría "cambios significativos en pandemia" se refiere a aquellos cambios drásticos a los que las madres se enfrentaron desde el comienzo de la pandemia y que generaron la reestructuración de su vida cotidiana. La subcategoría incluye, como temas más recurrentes: actividades familiares disminuidas (26,3 %), reorganización de la vida diaria (23,7 %), nuevas problemáticas (15,8 %), impacto del cierre de colegios (15,8 %) y disminución de la libertad y tiempo libre (18,4 %).

La primera temática se refiere a las actividades en familia que se vieron reducidas; por ejemplo, vacaciones, paseos y salidas, las cueles contribuyen en la generación de espacios de confianza entre las familias, compartir momentos agradables, conversar etc. En las voces de las participantes, no se pudo generar estos espacios en pandemia, producto de las cuarentenas, lo que afectó la dinámica familiar. Un testimonio señala: "nosotros decíamos: 'el fin de semana hay que salir y vamos al parque Conguillio'; entonces salíamos; "vamos a la playa", y nos subíamos al auto y nos íbamos, cosa que ahora no podemos hacer" (Mujer entrevistada 3 [226-229]). Del testimonio podemos inferir que, no poder compartir tiempo en familia fuera del hogar, en un contexto de distracción y entretención, genera en los hogares agotamiento mental prolongado. En especial en las madres, puesto que, en gran medida, son ellas quienes se encargan de proporcionar estos espacios a los hijos y de facilitar las relaciones familiares, lo que produce un sentimiento de frustración.

Respecto de la "reorganización de la vida diaria", esta categoría da cuenta de cómo las madres debieron implementar nuevas herramientas y formas de organizar sus vidas en tiempos de pandemia, mediante readecuaciones en sus trabajos, en las relaciones con sus hijos y la familia y en las labores domésticas. Al respecto, una entrevistada señaló:

Yo soy una persona que por años está acostumbrada a levantarse, ver a las niñitas, ir a dejarlas al colegio, irme a trabajar, volver en la tarde, cenar, conversar con ellas, bañarse y, luego, a dormir. Ahora tengo que ser dueña de casa, trabajar, tener que estar pendiente de que las niñas hagan sus tareas etc. Para mí ha sido horrible, me ha costado mucho esta situación. (Mujer entrevistada 5 [26-33])

El testimonio evidencia el quiebre en la rutina y el esfuerzo de las madres al hacer un reajuste de sus vidas para adaptarse a las necesidades. Fue así como debieron aprender a organizar su día, lo que implicó realizar actividades que antes eran secundarias y combinar el trabajo doméstico con el remunerado. Además, tuvieron que destinar tiempo para monitorear el proceso educativo de hijas e hijos. Este conjunto de acciones trajo cambios significativos en las rutinas de las mujeres, que incluso las llevaron a la desesperación y al agotamiento, por lo que, en general, calificaron de "horrible" tal sobrecarga en contexto de pandemia.

La temática "nuevas problemáticas en tiempos de pandemia" se refiere a todas aquellas situaciones a problemáticas que generaron conflicto y obligaron a las madres a buscar soluciones, como la preocupación de dónde o con quién quedan los hijos durante el día, mientras deben ir a trabajar, situaciones que antes de la pandemia no existían. Al respecto, un testimonio señaló: "hay días en los que está lloviendo y tengo que salir con los niños; [...] antes iban al colegio, los venían a buscar en furgón, y ahora no, con lluvia o sin lluvia tengo que llevarlos igual al trabajo" (Mujer entrevistada 4 [73-78]). Del testimonio de las madres se puede inferir que se convierte en un problema y una preocupación poder conciliar el trabajo y el cuidado de los hijos, cuando no se cuenta con un apoyo extra que acompañe en la responsabilidad de criar y educar en tiempos de pandemia.

La temática "impacto del cierre de colegios" se refiere al paso de los niños de una educación presencial a una modalidad en línea. En general, las madres indican que esta situación trajo una sobrecarga laboral y, asimismo, se dificultó el acompañamiento a sus hijos en el proceso de enseñanza en el hogar. Lo anterior, puesto que no todas dominan el uso de herramientas tecnológicas o tienen los medios económicos para solventar el uso de internet, así como no todas conocen los contenidos escolares que sus hijos aprenden en la escuela, lo que les dificulta dar su apoyo en las actividades de aprendizaje. Frente a esto, una entrevistada mencionó: "uno sabe que los niños en el colegio aprenden bien y como corresponde; en la casa uno les enseña de acuerdo a lo que sabe, y hay varias cosas que a veces uno no entiende y los niños tampoco" (Mujer entrevistada 4 [25-28]). El testimonio da cuenta de las brechas educativas entre aquellas madres que tienen más dominio de contenidos académicos, producto de tener estudios superiores o la enseñanza media completa, y aquellas que no cuentan con dichos estudios y conocimientos, lo que les dificulta este acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.

En relación con la "disminución de la libertad y tiempo libre", esta temática alude a la sobrecarga vivida por las mujeres en las distintas aristas que tienen sus roles como madres, mujeres y jefas de hogar. Además, deja ver cómo se vieron limitadas en su tiempo y su libertad, en relación con la posibilidad de realizar actividades recreativas, en comparación con la época previa a la pandemia. A propósito de estas situaciones, una entrevistada señaló: "No sé lo que es el tiempo libre, ya no lo conozco; entre los niños, la casa, el trabajo y mis estudios, una no tiene tiempo libre" (Mujer entrevistada 7 [78-80]). El testimonio da cuenta de la desconexión consigo mismas, como mujeres, al no tener tiempo para realizar actividades que eran significativas y las ayudaban a sentirse mejor personalmente, al verse limitadas por los confinamientos y cuarentenas, con cambios en las rutinas a las que estaban acostumbradas. Al respecto, otra entrevistada agregó: "antes éramos libres, ahora nos sentimos como presas, porque uno salía para donde quería a la hora que quería; en cambio ahora no; recién ahora hay más libertad, pero está el miedo de por medio" (Mujer entrevistada 5 [92-95]). En el testimonio se observa una sensación de ahogo y "encarcelamiento", al no tener la misma libertad que antes. Fue así como la enseñanza en línea se sumó al esfuerzo de conciliar el trabajo y la familia, como responsabilidades que durante la pandemia recayeron en las madres. Estos deberes se trasladaron al hogar y generaron un evidente caos, hasta complicar aún más la organización de la rutina familiar, que tiene a la madre como el eje central.

Impacto a nivel emocional

Sobre el conjunto de cambios emocionales experimentados por las madres durante la pandemia y que se intensificaron producto de la sobrecarga de trabajo, la subcategoría se compone de los temas: afectaciones negativas de las emociones, con una frecuencia de 88,2 % en el testimonio de las participantes, y alteraciones del sueño, con una frecuencia de 11,8 %. En relación con las afectaciones emocionales negativas, estas perjudicaron su calidad de vida y su salud mental con el encierro. Al respecto, una entrevistada señaló: "he llorado mucho, por no poder terminar bien mis cosas, lo que termina en cansancio y estrés" (Mujer entrevistada 1 [187-18]). Los drásticos cambios llevaron a las madres a sentirse agobiadas, cansadas y estresadas, al ver que no podían cumplir con toda la carga. Esto terminó en llantos y frustraciones, puesto que se les hacía difícil sobrellevar todas las responsabilidades personales, profesionales y familiares, lo que trajo como consecuencia la inestabilidad emocional. Al respecto, una entrevistada comentó: "he tenido días [en los] que lo único que quiero es llorar y otros días [en los] que quiero arrancar y otros días [en los] que estoy bien emocionalmente, pero muy inestable, por la sobrecarga que hay de repente" (Mujer entrevistada 5 [33-37]). Del testimonio podemos inferir que las madres deben lidiar con un vaivén de emociones, incrementadas por el confinamiento por el covid-19, a lo que se añade que muchas de ellas no tuvieron con quien verbalizar sus emociones y sentimientos y debieron relegar a un segundo plano su salud mental.

Las alteraciones del sueño y la dificultad para conciliario fueron producto de las preocupaciones que enfrentaban las madres, como la que se tiene por el aprendizaje de los hijos o por miedo al contagio etc. En estas situaciones el cuerpo somatiza las consecuencias de la sobrecarga. Al respecto, una madre refirió: "tengo que tomar pastillas para poder dormir, tengo insomnio, y debo tomarme las pastillas entre 8 y 9, pero, si hago eso, no estoy con los niños, porque me duermo temprano" (Mujer entrevistada 7 [236-241]). En este testimonio observamos que se sobrepone el rol de madre antes que priorizar el propio bienestar y se cuestiona el hecho de no poder pasar más tiempo con los hijos, debido a los turnos rotativos implementados en los trabajos, de modo que el problema del insomnio queda en segundo plano.

Roles de género

Esta subcategoría hace referencia a las normas que la sociedad impone a las mujeres y a los hombres, ligadas a estereotipos de género que se expresan en la construcción social de lo femenino y los masculino. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el rol reproductivo, con la misión de estar en el espacio doméstico, mientras que a los hombres se los asocia con el poder, la autoridad, lo que en contexto de pandemia se visibilizó marcadamente. Esta subcategoría se compone de los temas: perpetuación de los roles de género, que en el testimonio de las participantes tuvo una frecuencia de 85,7 %, y estereotipos, con una frecuencia de 14,3 %.

En cuanto a la perpetuación de los roles de género, en referencia a los socialmente asignados a cada sexo, en cuanto a las tareas que debe cumplir el hombre y la mujer, durante la pandemia se hicieron evidentes. En relación con esta problemática, y a pesar de que han pasado décadas de haberse cuestionado tales roles, aún se tiene la idea de que las tareas principales de la mujer son el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, y las de los hombres el trabajo y la manutención. Al respecto, una entrevistada mencionó: "las más afectadas hemos sido las mujeres, porque tenemos la carga de los hijos, la casa, etc. Y el hombre puede salir a trabajar perfectamente, estar con sus amistades, puede conversar; en cambio, la mujer siempre [ha de] estar en la casa" (Mujer entrevistada 4 [205-109]). Con este testimonio, es claro que las mujeres sienten que en la actualidad, en un contexto de crisis sanitaria, su rol como mujeres y madres se sigue limitando al cuidado de los hijos y labores del hogar. Esto acentúa las diferencias de género, puesto que los hombres pueden hacer vida social normal, sin tener estas preocupaciones, lo que genera una gran brecha entre hombres y mujeres y afecta el desarrollo personal y profesional de cada actor social.

En cuanto a los estereotipos y los prejuicios generalizados que existen acerca de la forma en que una mujer debe ser o comportarse como madre -es decir, ser socialmente responsable, contenedora, responder a todas las demandas de los hijos sin problemas, saberlo todo etc.-, en tiempos de crisis se hicieron notar. Socialmente, se tiene la idea de que las madres deben poder con toda la carga, casi olvidándose que es un ser humano que se cansa y se frustra. La pandemia ha dejado ver lo que ha sido para las madres cargar con estos estereotipos. Frente a esto, una entrevistada declaró:

Yo tengo 29 años; [e] igual estoy en un proceso de crecimiento, [...] [pero] no por ser mamá sé todas las respuestas de todo y, de saber lo que estoy sintiendo, igual es completamente válido, yo tampoco lo sé todo, y todavía me frustran cosas, me enojan cosas, y hay sentimientos que se mezclan. (Mujer entrevistada 8 [184-186])

Del testimonio es posible inferir que, por el hecho de ser madre, se tiene socialmente la falsa creencia de que una mujer debe saber de todo y está obligada a responder de forma automática ante cualquier situación que se le presenta en el hogar y con los hijos. De este modo, en las voces de las madres fue explícito que, durante la pandemia, mantener estos estereotipos les generó una sobrecarga emocional, con sentimientos diversos que las afectaron negativamente.

Conciencia de la sobrecarga laboral

Respecto de la conciencia de la sobrecarga laboral, las mujeres poseen la capacidad para dimensionarla en el contexto de pandemia, tanto en el ambiente laboral remunerado como en el hogar. Lo anterior ha traído efectos colaterales en sus vidas, como cansancio, cambios de humor y falta de tiempo libre. Esta subcategoría se compone de los temas: clases en línea, con una frecuencia de 66,7 %, y empatía en el contexto laboral, con una frecuencia de 33,3 %.

La temática de las clases en línea se relaciona con la sobrecarga de trabajo enfrentada por las madres, producto de la virtualidad de los procesos de enseñanza de sus hijos, siendo esta una tarea difícil que genera una carga extra y nuevos retos, ya que, previo a la pandemia, las clases presenciales de los hijos no suponían, como en la cuarentena, nuevas ocupaciones, por ser los profesores quienes se hacían cargo del proceso educativo en el aula. Al respecto, una madre señaló: "hay que estar mucho más presente en el tema de la educación y tratar de cumplir [con] todo; […] tengo que arreglar mi tiempo para estar en las clases con ellos y ver mis clases, que son en la noche, y trabajar durante el día" (Mujer entrevistada 7 [42-47]). En relación con el testimonio, se observa que la educación en línea de los hijos constituye un factor estresante, debido a que se debe añadir a la rutina una nueva actividad, que antes de la pandemia no existía, lo cual implica tiempo y dedicación. Adicionalmente, se deben entender los contenidos que les están enseñando a los hijos, para poder explicarles las actividades que deben realizar, y ello implica un doble estrés.

El tema de la empatía en el contexto laboral hace referencia a cómo en algunos contextos laborales las madres aseguran haber sentido empatía y comprensión por parte de sus empleadores. Algunas de ellas perciben que estos han comprendido su situación, al haber sido testigos de cómo se les dificulta asistir a sus trabajos cuando tienen a sus hijos solos en casa, sin poder asistir a clases presenciales. Frente a esto, una entrevistada señaló: "ahora debo llevarlos conmigo al trabajo; por suerte, a la persona que le trabajo no le molesta" (Mujer entrevistada 4 [13-16]). Se detecta entonces la comprensión de su empleador, a quien no le importa que la madre vaya con sus hijos, mientras cumpla con sus funciones. De no ser así, esta tendría que dejarlos solos o dejar de trabajar, lo que en tiempos de covid-19 no es una opción a considerar.

Efectos de la desorganización

Esta subcategoría hace referencia a las consecuencias negativas que tuvo en las madres la desorganización de sus horarios y tiempos, que debieron dividir entre sus trabajos y sus familias. La subcategoría incluye la incapacidad para establecer horarios definidos, con un 50 % de frecuencia en el testimonio de las participantes, y la dificultad para conciliar trabajo y familia, con una frecuencia de 50 %.

El hecho de que las madres no lograran establecer horarios definidos indica la imposibilidad para organizar correctamente su día a día, por carecer de horarios fijos, tanto en las clases de sus hijos como en su jornada laboral, actividades a las que deben responder de forma paralela. En el caso de las madres que laboran en el sector educativo, la carga laboral aumentó asimismo, puesto que los niños acudían a sus docentes en cualquier horario, para hacerles consultas. Al respecto, una entrevistada señaló: "no tenemos un horario; antes sí teníamos: era de 5 o 6 de la tarde máximo; después te ibas a tu casa y no tenías que seguir trabajando, pero ahora puede ser hasta las 10 u 11 de la noche" (Mujer entrevistada 6 [38-42]). El testimonio prueba que las jornadas de las madres trabajadoras se extendieron, sin ser fijas o estables, puesto que las demandas de los trabajos, en especial de docencia, no respetaron horarios en pandemia.

Respecto de la dificultad de las madres para conciliar trabajo y familia, este es un índice claro de los problemas para organizar los tiempos en pandemia, cuando debieron estar pendientes de su casa e hijos y responder a sus trabajos. Esto implicó responder a una doble jornada: remunerada y no remunerada. Frente a esto, una entrevistada señaló: "en los tiempos que me van quedando tengo que ver qué prepararé de almuerzo para mis niñitas, estar pendiente de mi teletrabajo y mis actividades. Hay días que ando atrasada con todo y termino a las 12 de la noche" (Mujer entrevistada 5 [13-17]). El testimonio da cuenta de cómo se extendieron hasta la noche las jornadas de las madres, a consecuencia de los problemas de organización en las familias, de la sobrecarga de actividades y del trabajo, todo ello producto de los cambios que trajo consigo la pandemia.

Discusión y conclusión

Los resultados de la investigación nos permiten identificar al menos tres puntos principales de discusión. El primero, referido a la prevalencia del rol de la mujer como dueña de casa, encargada del cuidado y educación de los hijos, con arraigo en la mirada patriarcal a la mujer. El segundo, referido a la sobrecarga laboral y la disminución del tiempo en sus actividades personales, lo que conlleva una disociación personal. El tercer punto trata del impacto negativo emocional que tuvo para las madres la sobrecarga de tareas en tiempos de pandemia.

Los resultados del estudio permiten sostener que prevalece en la sociedad, en general, y en el núcleo familiar, en particular, una mirada hegemónica respecto del rol de las mujeres, en la medida en que se las construye "socialmente" como jefas de hogar, encargadas del cuidado y la educación de los hijos, lo que las invisibiliza como mujeres. Esta realidad que constatamos es coherente con los resultados de la investigación a nivel mundial, en los que se sostiene que históricamente las responsabilidades domésticas han sido y siguen siendo asignadas exclusivamente a las mujeres (Reichelt et ál., 2020). Esto ha limitado el desarrollo y la formación profesional de la mujer, quien además ejerce trabajos de cuidado doméstico sin remuneración, y también le ha mermado las posibilidades de autonomía económica, que es la que proporciona el trabajo remunerado (Cepal, 2021). En otras ocasiones, ellas han tenido que acceder a trabajos con una diferencia significativa en la remuneración, en comparación con la que reciben los hombres y aquellas mujeres que no necesariamente realizan labores de "cuidado doméstico".

En suma, los hallazgos del primer punto de discusión son coherentes con los resultados de la investigación internacional, según los cuales la pandemia visibilizó y agudizó el rol de las mujeres, en el contexto de las desigualdades existentes en los hogares, tanto en lo económico como en la distribución de tareas (Malaver et ál., 2021). Así, por ejemplo, las mujeres vieron mermados sus recursos económicos y laborales, al disminuir la remuneración mensual, o al haber quedado sin trabajo, producto de la reducción de personal en el sector productivo. Esto se conjugó con otras problemáticas familiares, producto del escaso recurso tecnológico para apoyar las labores educativas de los hijos y, en algunas ocasiones, se sumó la dificultad de dar apoyo pedagógico, producto del desconocimiento de los contenidos escolares de los niños, asunto articulado a la baja escolarización. Este conjunto de situaciones, sin duda, trajo problemas de salud mental y malestares físicos y psicológicos en las mujeres, quienes vieron aumentar las actividades profesionales y familiares, lo que les significó dejar de ocuparse en ellas mismas, para cumplir con los distintos roles que "socialmente" se les asigna (Malaver et ál., 2021).

En ese mismo sentido, constatamos que en pandemia los hombres, en general, utilizaron lugares de privilegio y que para ellos el hogar sigue siendo un lugar de descanso y recomposición, mientras que para las mujeres suele ser una fuente de trabajo adicional no remunerado (Reichelt et ál., 2020). En suma, los resultados de investigación revelan que las mujeres, en el contexto de la pandemia por covid-19, debieron convertirse en madres, jefas de hogar y profesionales que dieran respuesta a cada una de las actividades y desafíos que enfrentaban en la crisis sanitaria. Sin embargo, tal situación generó en ellas un abandono de sí mismas, por cumplir con las expectativas que la sociedad les ha venido imponiendo. En relación con esto, Aldossari y Chaudhry (2020) asimismo plantean que en pandemia se evidenció un agotamiento en las mujeres, ya que su energía debió desplegarse para hacer frente a las diversas responsabilidades que se les presentaban en el trabajo y el hogar. Esto nos plantea la urgencia de erradicar los roles de género impuestos por la cultura para conseguir un igual desarrollo, tanto personal como profesional, entre hombres y mujeres y una equitativa repartición de las tareas. En coherencia con lo anterior, Vásquez et ál. (2019) sostienen que las mujeres continúan siendo las principales responsables de las labores y quehaceres del hogar.

En esa perspectiva, aun cuando en la actualidad la mujer ha logrado incorporarse al mercado laboral, sin embargo, de manera unilateral, en pandemia las mujeres estuvieron en ambos espacios: profesional y familiar (Amilpas, 2020). Por tanto, es claro que la brecha de género se mantiene, independientemente de la edad, la situación laboral, lajornada de trabajo y los ingresos de las familias. Todos los casos de las participantes del estudio revelan que la sobrecarga recae siempre en las mujeres y evidencian que los hombres no se involucran igualitariamente en las responsabilidades que implican las relaciones familiares, especialmente en las que implican el cuidado y la educación de los hijos. La sobrecarga de trabajo y la disminución de tiempo en las actividades personales de las madres, insistimos, les trajeron problemas de salud mental y las llevaron a sentirse superadas y agotadas, debido a la gran demanda de tareas de las que se debieron hacer cargo durante la pandemia.

Esto es coherente con lo planteado por Aldossary y Chauldhry (2020), quienes afirman que todas estas presiones y factores estresantes contribuyeron a su agotamiento mental y físico (burn-out), producto de no contar con los mismos tiempos de antes. Frente a esto, las participantes aseguraron que su tiempo libre y sus espacios personales se vieron completamente disminuidos, además que el acrecentamiento de la carga de trabajo y los nuevos desafíos que debieron enfrentar durante la pandemia llevaron a buscar nuevas formas de organización y cambios en sus rutinas. En relación con esto, Clark et ál. (2020), en sus resultados de investigación, aseguran que los cambios en las rutinas familiares-laborales y los nuevos desafíos tuvieron impactos psicológicos negativos en las mujeres, expresados en un aumento en los niveles de angustia y ansiedad. Asimismo, es evidente que las madres continúan priorizando el bienestar de los hijos, la casa y familia, sin procurar su bienestar personal. En relación con esto, Peña et ál. (2020) señalan que la multitarea se realiza a costa de su propia sobreexplotación y de la precarizando de su trabajo, su vida cotidiana, su tiempo de ocio, su autocuidado y su propia salud mental y física. Dicha sobrecarga refleja el reparto desigual de tareas entre hombres y mujeres. Frente a esto, Pajín (2021) refiere que el aumento de la desigualdad global como consecuencia de la covid-19 incrementó las brechas en igualdad de género.

En consecuencia, en el contexto de pandemia, remarcamos el impacto negativo en la inestabilidad emocional de las madres, fruto de la sobrecarga de tareas. Relacionado con ello Johnson et ál. (2020) sostienen que los sentimientos de incertidumbre, miedo, responsabilidad y angustia fueron las expresiones más relevantes y con mayor predominancia en las mujeres durante la pandemia. En línea con lo anterior, Jaramillo (2020) indica que la salud mental de las mujeres fue una de las más afectadas, por el cansancio físico y emocional, el temor y el estrés.

Los resultados de la investigación nos permiten concluir, respecto a la pregunta de investigación, que las madres efectivamente vivieron personalmente sensaciones dañinas, a nivel tanto físico como emocional, producto de la sobrecarga en el contexto de pandemia, con consecuencias para su salud mental. En este terreno, nuestros resultados de investigación contribuyen con conocimiento empírico que aporta evidencia del impacto desigual en las mujeres, en su vida cotidiana, familiar, profesional y personal, y relevan la persistencia de inequidades interseccionales que producen las relaciones de género, agravadas por la situación sanitaria vivida a nivel mundial (Malaver et ál., 2021). Las madres percibieron que la sobrecarga laboral fue alta y que disminuyeron considerablemente sus tiempos libres, al tener que preocuparse simultáneamente por el trabajo remunerado, por las tareas del hogar y por el cuidado de sus hijos. Todo esto hizo que se vieran enfrentadas a perpetuar los roles de género presentes en la sociedad chilena.

Sostenemos, en consecuencia, que para revertir estas problemáticas es urgente implementar estrategias de manejo del estrés y el cansancio para las mujeres, como una manera efectiva que podría contribuir a la prevención y el resguardo de su salud mental. Asimismo, es importante educar a las madres en tácticas de organización que les ayuden a ordenar sus tiempos y tareas. De este modo, se espera que, una vez logren organizar sus tiempos, clarifiquen sus tareas, establezcan horarios prudentes de trabajo, consideren el descanso dentro de esa organización. Por último, es primordial que la sociedad promueva procesos de sensibilización y concientización sobre la desigualdad de género, como forma de cuestionarla y transformarla, por parte tanto de las antiguas como de las nuevas generaciones, con el fin de erradicar progresivamente los roles de género, y que se valore el rol de la mujer en la sociedad, para que los tiempos de crisis no sean sinónimo de estrés y sobrecarga de trabajo solo para las mujeres.