Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Salud Uninorte

Print version ISSN 0120-5552On-line version ISSN 2011-7531

Salud, Barranquilla vol.32 no.2 Barranquilla May/Aug. 2016

Salud Mental, género, educación social en mujeres reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor de Barranquilla (Colombia) (2015-2016)*

Evaluation of Mental Health, gender and social education in female inmates from the Rehabilitation Center for women El Buen Pastor in Barranquilla (Colombia)

Edith T. Aristizábal1, Ana Liliana Ríos García2, Francisco José del Pozo Serrano3

* Este estudio se inserta en el “Proyecto socioeducativo de investigación - acción diferencial de género de las mujeres reclusas en Colombia y sus familias: Modelo y acción de tratamiento para la política pública y la atención igualitaria para la reinserción”.

1 Psicóloga. Doctora en Psicología. Coordinadora de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universidad del Norte. Docente-investigadora del Departamento de Psicología la Universidad del Norte. (Barranquilla, Colombia). earistiz@uninorte.edu.co

2 Médico Especialista en Salud Familiar, Especialista en Gestión Pública. Magistra en Desarrollo Familiar, Docente - Investigadora del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte. (Barranquilla, Colombia). ariosg@uninorte.edu.co

3 Pedagogo social. Doctor en Ciencias de la Educación. Docente-investigador del Departamento de Educación de la Universidad del Norte. Investigador principal del proyecto. fdelpozo@uninorte.edu.co

Correspondencia: Universidad del Norte, km.5, vía Puerto Colombia. Barranquilla (Colombia).

Fecha de recepción: 30 de enero de 2016

Fecha de aceptación: 5 de marzo de 2016

Resumen

Objetivo: Identificar las principales características de las mujeres reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor de Barranquilla, con enfoque de género, desde un programa de acción con énfasis en salud mental y educación social.

Metodología: El tipo de estudio es investigación-acción. El enfoque es mixto, se emplearon técnicas de Estadística Descriptiva y Diseño de Comparación Multicaso. El muestreo realizado fue intencional, debido a la demanda de consulta psicológica individual de 18 mujeres, de un total de 130, recluidas en este centro penitenciario de mínima seguridad.

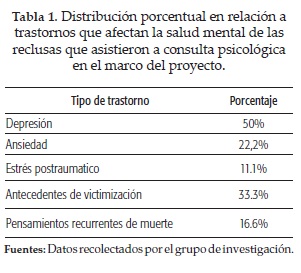

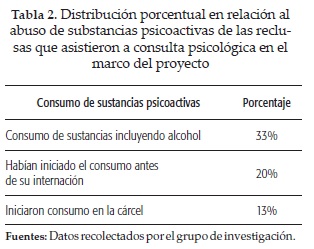

Resultados: En las mujeres entrevistadas pudieron identificarse: Trastornos Depresivos de considerable gravedad, Trastornos de Ansiedad con ataques de pánico, Trastorno por Estrés Postraumático. Pudieron observarse eventos traumáticos y antecedentes de victimización, abuso de substancias y/o alcohol. Algunas ya habían iniciado el consumo antes de su reclusión y otras solo han consumido en la cárcel.

Conclusiones: En las entrevistas pudo evidenciarse como factores de riesgo para los Trastornos Depresivos en las mujeres madres: la separación de sus hijos y no poder estar presentes de forma activa en su crianza. En las solteras, la angustia estuvo asociada a no poder realizar actividades productivas para ayudar económicamente a sus padres o por causarles sufrimiento. Otro factor de riesgo que cronificaba esos trastornos mentales es el abuso de substancias psicoactivas y la reclusión.

Palabras clave: trastornos mentales, mujeres reclusas, tratamiento penitenciario, enfoque de género.

Abstract

Objective: is to study the characteristics of female inmates in the Women's Rehabilitation Center El Buen Pastor in Barranquilla, Colombia, focusing on gender based on an action program with emphasis on mental health and social education.

Methodology: The type of study is Action-Research. It consists of a mixed approach as Descriptive Statistics techniques were employed and the study is based on the framework of a Multiple-Case Comparison Design. Sampling was done intentionally due to the demand of psychological consultation from 18 out of 130 female inmates from the Rehabilitation Center.

Results: The following disorders were identified among the interviewed inmates: Considerably severe Depressive Disorders, Disorders with Panic Attacks, Post-Traumatic Stress Disorder. Traumatic events and history of victimization and substance and alcohol abuse were also identified. It is important to note that in some of the cases the alcohol and substance abuse was already present at the moment of internment; whilst in other cases it began during their internment.

Conclusions: Through the interviews it becomes evident that the separation from their children, specifically not being present during their raising and upbringing, constitutes an important risk factor for Depressive Disorders in inmates who were mothers. On the other hand, in inmates without offspring the distress associated with the inability to work or carry out productive activities to help their parents economically was the main risk factor. Psychoactive substance abuse and interment also constitute risk factors associated with the chronification of mental disorders.

Keywords: mental health, Female inmate, Penitentiary Treatment, Focus on Gender.

INTRODUCCIÓN

En el abordaje interdisciplinar del mundo penitenciario existe un conflicto recurrente entre el principio de seguridad (desde el control y la ejecución de las penas) y el de tratamiento (acción psico-socioeducativa y de salud con enfoque de Derechos Humanos), que deben combinarse de forma equilibrada para posibilitar el cumplimiento de la condena y la reinserción de la población reclusa. Desde este binomio problemático es necesario asumir la dignidad humana y la individualización de la atención en salud mental para la población interna; especialmente para mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos que históricamente han sufrido discriminaciones morales, sociales, penales y penitenciarias por el hecho de ser mujeres, y además, mujeres delincuentes (1, 2).

Todos los marcos internacionales de Derechos Humanos: Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y el Derecho Internacional Humanitario, han conformado aquellos fundamentos que garantizan la atención en salud en sistemas penitenciarios (3, 4).

En América Latina y Colombia se presentan problemáticas relacionadas con hacinamiento, escasa clasificación penitenciaria por perfiles, insalubridad en celdas, alimentación y servicios sanitarios inadecuados, etc. (5). La intervención del tratamiento penitenciario propuesta a nivel internacional busca desarrollar cobertura de accesibilidad, tratamiento para todos los reclusos y actuaciones integrales en salud mental. Colombia modificó su ley penitenciaria a partir de la Ley 1709 de 2014, lo cual representa un gran reto para su implementación, que está por desarrollar.

Dentro de la política penitenciaria europea, la implementada en España se ha centrado en implementación de normativas y medidas operativas con enfoque integral recuperador, resocializador, de salud y diferencial de género. Este eje ha generado distintas modalidades de tratamientos y contextos de cumplimiento conforme a la clasificación según perfiles criminológicos y sociales, potenciando el medio abierto, penas y medidas alternativas (Centros de Inserción Social, Unidades dependientes, Unidades externas de madres, Comunidades extrapenitenciarias, etc.). Este modelo, que potencia el medio abierto, intenta reducir las consecuencias en la salud mental por la reclusión. Igualmente, la cobertura y atención de la enfermedad está ampliamente desarrollada en atención primaria en salud y en urgencias. Todo este conocimiento en atención de la Salud Mental presenta una fundamentación científica desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) (6-21).

En Colombia dos de cada cinco personas han padecido a lo largo de su vida un Trastorno Mental. En condiciones de reclusión este porcentaje se incrementa. Estudios realizados en nuestro país han demostrado que la población carcelaria representa mayor vulnerabilidad respecto a Trastornos depresivos, de Ansiedad, Trastornos psicóticos y abuso de sustancias o alcohol (22). Sumado a lo anterior, la reclusión es un evento impactante, traumático o en otros casos desencadenante de patologías ya existentes (23). En una evaluación de Salud Mental con mujeres reclusas colombianas se encontró alto deterioro de la salud mental en 33,3 % y bajo deterioro en un 22,2 % (24).

Otra investigación realizada en la Cárcel Distrital de Popayán (Colombia) con 1108 reclusos demostró que más del 80 % de los internos tenían rasgos paranoides y 68,7 % presentaban distintos Trastornos Mentales: 54 % adicción al alcohol, 23% Trastornos Depresivos y 22 % Trastornos de Ansiedad (25).

En la Cárcel Distrital de Armenia (Colombia) se encontró que 97 % de los participantes en el estudio tenían Depresión: 41 % leve, 32 % moderada y 24 % grave; de los cuales 53 % presentaba ideación suicida. En este y otro estudio realizado en la Cárcel Distrital de Tunja se pudo establecer que estos trastornos estaban asociados a la añoranza, separación o perdida de sus familiares, estigmatización (24), pérdida de fuentes de ingreso, conflictos interpersonales, aislamiento, desesperanza, baja autoestima (26). Así mismo, ideas de impotencia, poca capacidad de afrontamiento (27) y dificultades para comunicar a sus hijos su condición de reclusión, falta de privacidad e intimidad (23).

En los internos de la Cárcel Distrital de Popayán encontraron que 50 % había consumido sustancias psicoactivas (25). En la Cárcel Disitrital de Pereira (Colombia) encontraron en los internos: 23 % con Trastornos Depresivos, 22 % con Trastornos de Ansiedad, 5 % con Trastornos psicóticos y 54 % abusaban del alcohol. Esta población no estaba recibiendo atención psicológica/o psiquiátrica acorde con estas afectaciones (22).

Otro estudio realizado solo con mujeres en la Cárcel Distrital de Manizales (Colombia) encontró que 28,9 % consumía alcohol y 18,2 % otras sustancias psicoactivas (24). En la mayoría de los estudios penitenciarios colombianos no existen datos segregados por sexo, y menos aun se ha investigado y actuado en el Tratamiento penitenciario desde un Enfoque Diferencial de género (teniendo en cuenta, por ejemplo, la feminización de la pobreza, las historias de violencia, la desigualdad del tratamiento penitenciario por ser la minoría, la incidencia del desarraigo familiar en las mujeres, así como factores de riesgo para el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, etc.) (2, 3, 17).

Este proyecto en salud mental para las reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino el Buen Pastor se inserta en el Proyecto socioeducativo de investigación-acción diferencial de género de las mujeres reclusas en Colombia y sus familias: Modelo y acción de tratamiento para la política pública y la atención igualitaria para la reinserción. Es un programa integral e interdisciplinar socioeducativo que ha estado compuesto por diversas actuaciones prioritarias que se han desarrollado durante la fase de acción del proyecto (2015-2016).

El objetivo del proyecto es identificar las características principales de las mujeres reclusas del Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor y sus hijos (as) actuando desde un programa integral con enfoque diferencial de género, con diversas actuaciones en cuanto a salud física, mental y educación social de las internas.

Este centro de rehabilitación es un lugar de reclusión para mujeres y madres sindicadas o condenadas por distintos delitos, cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil para los hijos menores de 3 años (CDI). Se encuentra ubicado en el barrio Chiquinquirá y está administrado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

METODOLOGÍA

El tipo de estudio es investigación-acción (28). El enfoque es mixto; se emplearon técnicas de Estadística Descriptiva y Diseño de Comparación Multicaso (29-31). Las entrevistas clínicas fueron realizadas por una doctora en Psicología con amplio entrenamiento en Salud Mental. El modelo de atención empleado fue Psicoterapia Breve de Objetivos y Tiempo Limitado.

Para el análisis de los datos discursivos obtenidos en las entrevistas se empleó el Diseño de comparación Multicaso, que es una variante del Estudio de Caso. Aborda como objeto de investigación no a un sujeto, sino una problemática particular en cada uno de los sujetos y permite ir construyendo categorías de observación (30-32). Este tipo de diseño es indicado para describir y comprender casos particulares formulando teorías generales a partir de la comparación, y de este modo se obtienen categorías emergentes al interpretar los datos recopilados (30-32).

Se utilizaron fuentes primarias basadas en la entrevista clínica con las internas, en la cual se identificaron los síntomas y los trastornos que padecen, así como la duración y gravedad de los mismos; clasificados de acuerdo con los criterios establecidos por el DSM - V.

Como técnica para registrar los datos se construyeron protocolos de entrevista que corresponden a lo referido por las mujeres en las consultas psicológicas. Se realizó una agrupación por elementos comunes y diferenciales.

El tipo de muestreo realizado fue intencional, basado en la demanda de atención psicológica realizada por las reclusas, luego de una sesión de trabajo grupal con el equipo investigador, en la que se les ofertaron las consultas. Dieciocho mujeres solicitaron atención psicológica individual, de un total de 130.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como características sociodemográficas de las mujeres atendidas en consulta psicológica se destacan: edades que oscilan entre 19 y 53 años, 38,9 % son solteras sin hijos, 61,1 % son madres, de las cuales 27,8 % mantienen sus vínculos de pareja previos, 22,2 % están con nuevas parejas y 11,1% sin pareja estable. El nivel de escolaridad del 30 % es básica primaria incompleta, 43% básica primaria, 15 % secundaria incompleta, 12 % bachilleres. Provenientes de estrato bajo (1 y 2 ) el 81 % y 19 % de estratos medio-medio alto (3 y 4).

En cuanto a su situación jurídica, 27 % han sido condenadas y 73 % solo han sido sindicadas de delitos; 43 % de las entrevistadas llevaban recluidas entre 2 y 6 meses, 28 % entre 7 meses y 2 años y 19 % más de dos años; 44% de las mujeres entrevistadas fueron detenidas por delitos asociados con el microtráfico de substancias psicoactivas y/o concierto para delinquir (delito asociado en estos casos a bandas criminales), 16 % por homicidio agravado o simple, 34 % por hurto y 7 % por porte ilegal de armas.

Respecto a la salud mental de las entrevistadas, pudo identificarse 50 % de internas con Trastornos Depresivos de considerable gravedad. Sintomatología como: humor disfórico, cansancio exagerado incluso tras esfuerzo mínimo, pérdida de confianza en sí misma y sentimientos de inferioridad. Ideas de culpa y de impotencia, perspectiva sombría del futuro, trastornos del apetito y de la conducta de sueño. En 16,6 % del total de entrevistadas, la depresión estuvo asociada con pensamientos recurrentes de muerte, ideación e intentos suicidas.

En 22.2 % se encontró Trastornos de Ansiedad con Ataques de Pánico caracterizados por episodios de agitación psicomotora, pensamiento anticipatorio, irritabilidad, frecuentes explosiones emocionales, temores infundados y conductas de evitación o aislamiento. Las mujeres jóvenes con estos Trastornos de Ansiedad expresaron preocupaciones y angustia al sentirse incapaces de poder ayudar económicamente a sus padres, ya que muchos presentan enfermedades; además de la decepción que les han causado, puesto que la mayoría de sus padres ignoraba las actividades ilegales a las que estas jóvenes se dedicaban.

Este aspecto de preocupación de las mujeres refleja además la desigualdad de género y feminización de la pobreza en cuanto al cuidado y manutención de los padres, que recae sobre las hijas; este factor debería tenerse en cuenta para políticas y programas de tratamiento con enfoque diferencial (17).

El 11,1 % de estas mujeres presenta Trastornos por Estrés Postraumático con síntomas de intrusión, alerta, estado de ánimo negativo y evitación. Además pudieron aislarse eventos de potencialidad traumática en la historia de 6 de las 18 mujeres entrevistadas -que no evolucionaron a un Trastorno por Estrés Postraumático-, quienes presentaban antecedentes de victimización. Fueron objeto de violencia física y psicológica por parte de su pareja y lo soportaron por largo tiempo. Incluso en algunos casos esta violencia se repitió con varias de sus parejas. Se sentían denigradas y humilladas por estos tratos, varias se separaron antes de ser apresadas y otras como consecuencia de la reclusión. Este dato evidencia el alto porcentaje de mujeres reclusas (como se expresa a nivel internacional) que sufren la violencia machista por parte de sus parejas o figuras masculinas, y pone de manifiesto la necesidad de desarrollar programas con enfoque diferencial en salud y atención de la violencia de género a nivel socioeducativo y terapéutico. Programas que aborden la autoestima, los roles tradicionales de género, el sexismo, el ciclo de violencia contra las mujeres, entre otros enfoques. Tomando como ejemplo pautas desarrolladas por el Modelo Penitenciario Español, reconocido por sus buenas prácticas con las mujeres violentadas, así como en el tratamiento con hombres victimarios condenados por violencia intrafamiliar contra su pareja; modelo que incluye capacitación y formación especializada del personal penitenciario en esta problemática (2, 3, 5, 7, 9, 13).

Respecto al abuso de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol, 33 % de las reclusas consume este tipo de sustancias; 20 % había iniciado el consumo antes de su reclusión o era dependiente de drogas y/o alcohol; 13 % inició su consumo de sustancias psicoactivas en la cárcel, y aunque en algunas fue solo por experimentar, esto se les convirtió en un hábito del que no logran desprenderse; afirman que consumen para escapar de su cotidianidad, olvidar o para lograr conciliar el sueño y comer.

Estos datos refuerzan el enfoque necesario de prevención de recaídas que se maneja en el tratamiento penitenciario con enfoque de género y que incide en las substancias y el tipo de consumo más frecuente de las mujeres.

Los factores de riesgo y de protección principales vinculados al consumo son problemas en la relación con las parejas; aumento del estrés y ansiedad por el desarraigo familiar o condiciones sociales de estigmatización a las mujeres que cometen delitos y son drogodependientes (17).

Un elemento referido por 73 % de las internas aún no condenadas y que constituye un agravante para quienes padecen Trastornos de Ansiedad está asociado al desconocimiento sobre el estado de su proceso judicial. Mencionaron reiteradamente que tienen escaso contacto con su abogado y en otros casos ni lo conocen; otras manifestaron que muchas veces las diligencias no se efectuaban y no sabían cuándo tendrían continuidad. También se identificó 8 % de mujeres que no tenían claridad acerca de las implicaciones de allanarse a cargos o su significado, y aun así aceptaban esta medida; esperanzadas en beneficios que creían que les aseguraría el aceptar esos cargos.

En las mujeres ya condenadas se identificaron en mayor proporción Trastornos Depresivos asociados al tiempo de reclusión que les falta, a obtención de beneficios o rebajas, al resquebrajamiento del proyecto vital y/o dificultades para reconstruir un nuevo proyecto.

Otro factor de riesgo para la salud mental de algunas internas lo constituyen los problemas de convivencia y/o escasas habilidades sociales. El 55 % coincidió en describir que allí no se establecen vínculos de amistad, confianza o camaradería; priman las rencillas, comentarios hirientes, críticas e incluso agresiones físicas con armas cortopunzantes. Algunas prefieren aislarse y establecer solo los mínimos contactos posibles, con el propósito de sustraerse de esas confrontaciones. Otras viven muy atemorizadas por verse implicadas en agresiones, y 22,2 % fue objeto de agresiones verbales o físicas por parte de otras internas, que agravaron su estado de salud mental. La excepción la constituyen 44,4% de mujeres: 22,2 % de mujeres encarceladas que describen la convivencia como agradable, quienes están junto a internas de su propia familia en ese mismo centro de reclusión (acusadas de pertenecer a bandas criminales) y otro 22,2 % que ha encontrado en los vínculos con sus compañeras fuente de apoyo y superación de sus problemas.

En 50 % de los casos su relacion de pareja antes del encarcelamiento era inestable, sus hijos son de diferentes padres, quienes las abandonaron al enterarse del embarazo y/o por infidelidad, y solo 16.6 % de ellas contaba antes de la reclusión con parejas estables y funcionales.

Pudo establecerse como factor común entre las reclusas que tienen hijos menores de edad angustia y preocupación por estar separadas de ellos y no poder participar de modo cotidiano en su crianza; sienten arrepentimiento por el efecto que su reclusión ha causado y puede causar en sus hijos. En dos casos, todos los miembros de una misma familia --hombres y mujeres- habían sido encarcelados en distintos centros y tuvieron que dejar sus hijos a cargo de conocidos o vecinos, lo les cual les causa incertidumbre y temores que sus hijos puedan adquirir hábitos inadecuados, puesto que no conocen los patrones de crianza de quienes los cuidan.

Otras internas sufren porque sus hijos están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no tenían familiares idóneos para hacerse cargo de ellos; otras se angustian por tener a sus hijos pequeños ahí en la cárcel, mientras que otras más quisieran que luego de cumplidos los 3 años no los separaran de ellas.

Estas situaciones descritas deberían poder modificarse a partir de la Ley 1709 de 2014 (3), que promulga la atención a los niños y niñas residentes en los centros penitenciarios de Colombia. La implementación de dicha Ley podría tener en cuenta medidas como las Unidades Externas o Dependientes de madres, creadas en España, contextualizadas al entorno colombiano (2, 6, 14, 33).

Como se ha evidenciado en otras investigaciones, las madres reclusas tienen temor de que sus hijos pequeños se enteren de que están encarceladas, como refirieron algunas de las entrevistadas. Explicaban a sus hijos e hijas la ausencia del hogar aduciendo que están trabajando o estudiando; no se sentían capaces de comentarles por miedo a su reacción o porque eso afectara la relación con ellos/as (23). Con la terapia algunas lo dijeron o fueron planeando cómo iban a hacerlo; mientras que otras quisieron seguir mintiéndoles, aunque las angustia pensar que puedan descubrirlo o se los cuenten, porque ya son más conscientes de que no van a poder ocultarlo por los años o décadas que les falta cumplir para salir de prisión.

En este sentido, igualmente es urgente desarrollar alternativas al cumplimiento tradicional de la pena, que sean en medio abierto con sus hijos(as) por las consecuencias negativas y el impacto que tiene la reclusión de las madres en los menores residentes fuera de los centros penitenciarios (4, 14).

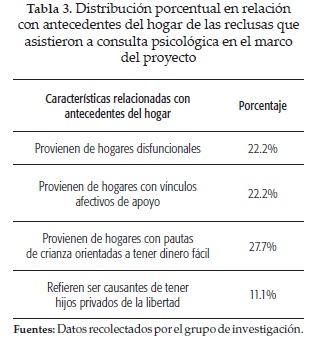

Respecto a los factores de crianza de las reclusas atendidas, como antecedente se encontró que 22,2 % de estas mujeres proviene de hogares disfuncionales, con abandono de alguno de los padres y/o malos tratos. En 27,7 % las pautas de crianza estaban orientadas a la obtención de dinero fácil, aunque fuera de modo ilegal; siempre que no afectara a la familia no se reprochaba este tipo de comportamientos. Estas mujeres no presentan arrepentimiento por cometer conductas ilícitas, lo que las entristece son las consecuencias que su reclusión ha causado en sus familiares. 11,1 % de las internas fue causante de que sus hijos adultos jóvenes estén privados de la libertad por dedicarse ellas a la venta de estupefacientes. Por otra parte, el 22,2 % proviene de hogares con vínculos afectivos de apoyo, valores cabalmente establecidos y padres muy responsables en el cuidado y crianza de sus hijos.

CONCLUSIONES

1. Según los resultados de las investigaciones consultadas, una alta proporción de internos sufre trastornos mentales y no recibe atención especializada (22, 24-26); así mismo, en el estudio realizado en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla (Colombia) pudimos corroborar este preocupante hallazgo, en la medida que 15 de estas 18 mujeres atendidas que padecen trastornos mentales (Trastornos Depresivos, Trastornos por Estrés Postraumático, Trastornos de Ansiedad con Ataques de Pánico, ideación e intentos de suicidio, abuso o dependencia de substancias psicoactivas y/o alcohol) no estaban recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico alguno ni lo habían recibido durante su reclusión. La excepción la constituían 3 casos.

2. En Colombia, debido a que un alto porcentaje de la población de internos son hombres (81 %), los programas carcelarios poco incluyen perspectivas de género que tengan en cuenta las necesidades específicas de las reclusas. En las mujeres atendidas en la consulta psicológica se encontró entre estas particularidades factores como el desarraigo de sus hijos y familiares, problemas con sus parejas, antecedentes de victimización, repetición de patrones violentos de relación y de modelos de crianza que producen un alto impacto sobre su salud mental (3).

3. En varias de las investigaciones referenciadas tanto en Colombia como en otros países se ha evidenciado que los Trastornos Depresivos constituyen una de las afecciones más frecuentes en la población carcelaria (24). En el caso particular del Centro de Rehabilitación Femenina El Buen Pastor de Barranquilla también se encontró un porcentaje mayor de mujeres con Trastornos Depresivos en comparación con la prevalencia de Trastornos de Ansiedad.

Se ha demostrado que la reclusión, el abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol constituyen factores de riesgo para el padecimiento y cronificación de la enfermedad mental (26); esto pudo ser observado también en las internas atendidas, en las que se intensificaban sus padecimientos por abuso o dependencia de estas sustancias.

4. Respecto a los hallazgos obtenidos en las entrevistas, puede evidenciarse como factor de riesgo para el padecimiento de Trastornos Depresivos en las madres la separación de sus hijos y no poder estar presentes en su crianza; en las solteras, la angustia estuvo asociada a no poder realizar actividades productivas para ayudar económicamente a sus padres o por causarles sufrimiento.

5. Los Trastornos de Ansiedad encontrados en las participantes guardan relación con experiencias traumáticas previas en sus vínculos familiares o de pareja, con las condiciones de reclusión o de convivencia carcelaria. Describen un trato conflictivo, e incluso violento, entre algunas internas, lo que genera miedos e incertidumbres y cronifica los síntomas tanto depresivos como de angustia.

6. También hay ansiedad asociada al desconocimiento del estado judicial de sus procesos, falta de comunicación o conocimiento de sus abogados, espera de beneficios o sentencias.

7. Un alto porcentaje de las internas evaluadas refirió deterioro de su salud mental luego de la reclusión; este hallazgo es consistente con lo encontrado en otros estudios realizados en nuestro país. Se considera que en el caso de las entrevistadas puede deberse a condiciones de hacinamiento o reclusión, a conflictos en la relación con otras internas, a su escasa participación en actividades (artísticas, recreativas, educativas) ofertadas por el centro de rehabilitación y el fácil acceso a substancias psicoactivas, sumado a la ausencia de un programa de atención psicológica y/o psiquiátrica especializado y continuo (24, 31).

8. Teniendo en cuenta lo encontrado respecto a la salud mental de las reclusas, se hace necesario implementar programas preventivos y de atención psicológica para los trastornos mentales que con más frecuencia padecen las internas, como son los Trastornos Depresivos, de Ansiedad, Estrés Postraumático, abuso o dependencia de sustancias, ideación de muerte y/o intentos de suicidio (22, 26).

Agradecimientos: al investigador principal Francisco José del Pozo Serrano, del Instituto de estudios en Educación (IESE) y equipo de co-investigadoras (es) en los años 2015 y 2016. Agradecemos igualmente, a la Secretaría de Gobernación de la Alcaldía de Barranquilla, la dirección y personal del centro de rehabilitación femenino del Buen Pastor y a todas las mujeres participantes.

Conflicto de intereses: Las autorías de este artículo no tienen conflicto de intereses en relación con ente financiador u otras instituciones vinculadas a la investigación, así como en el proceso de edición y publicación de este artículo.

Financiación: “Proyecto socioeducativo de investigación-acción diferencial de género de las mujeres reclusas en Colombia y sus familias: Modelo y acción de tratamiento para la política pública y la atención igualitaria para la reinserción”. Agenda de Investigación interna de la Dirección de Investigación, Desarrollo e innovación de la Universidad del Norte (Barranquilla. Colombia), (Código 2015-004).

REFERENCIAS

1. Del Pozo F, Añaños- Bedriñana F. La Educación social penitenciaria ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Revista Complutense de Educación 2013; 24 (1): 47-68. [ Links ]

2. Del Pozo F. El enfoque diferencial de género en las intervenciones socioeducativas en ámbitos penitenciarios. Revista de Educación Social [en línea] 2016 [fecha de acceso: 25 de marzo de 2016]; 22: 109:121. Disponible en: http://www.eduso.net/res/winarcdoc.php?id=689. [ Links ]

3. Del Pozo F, Martínez J. Retos del tratamiento penitenciario en Colombia: enfoque y acción diferencial de género desde la perspectiva internacional. Revista Criminalidad 2015; 57 (1): 9-25. [ Links ]

4. QUNO-Quaker United Nationes Office. Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas: desarrollos recientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ginebra: Quaker United Nations Office; 2006. [ Links ]

5. Carranza E. Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe: cómo implementar el modelo de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas. México D. F.: Siglo XXI Editores; 2009. [ Links ]

6. Gallizo M. Nuevas realidades en el medio penitenciario con mujeres reclusas: tratamiento, salud y drogodependencias. En: Del Pozo Serrano FJ, Añaños F, Mavrou I, Sevilla D (coords.). Educación, Salud y Drogodependencias: Enfoques, programas y experiencias en ámbitos de exclusión. Madrid: Drugfarma; 2010. p.135-144. [ Links ]

7. Del Pozo F. Las políticas públicas para las prisiones: una aproximación a la acción social desde el modelo socioeducativo. Revista de Humanidades 2013; 20: 63-82. [ Links ]

8. Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP); 2013. Disponible en: http://www.sesp.es/. [ Links ]

9. Instituciones Penitenciarias (IIPP). Programas de Salud Pública [en línea] 2011 [fecha de acceso: 25 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/atencionSanitaria/programasSalud.html. [ Links ]

10. Bustamante R. et al. Participatory design Guide for Mental Health Promotion in prison. Revista Española de Sanidad Penitenciaria 2013; 44-53:15. [ Links ]

11. Instituciones Penitenciarias (IIPP). Programas de Salud Pública [en línea] 2013 [fecha de acceso: 15 de septiembre de 2013]. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/atencionSanitaria/programasSalud.html. [ Links ]

12. Instituciones Penitenciarias (IIPP). Actividad asistencial en Instituciones Penitenciarias 2011. Estadística sanitaria 2011 [fecha de acceso: 15 de septiembre de 2011]. Disponible en http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Actividad_asistencial_2011.pdf. [ Links ]

13. Instituto de la Mujer. Guía práctica para la intervención grupal con mujeres. Madrid: Instituto de la Mujer; 2007. [ Links ]

14. Del Pozo F, Mavrou I. Experiencias y Programas Socioeducativos en el Medio Penitenciario cerrado y abierto con Mujeres e Infancia. En: Añaños FT (coord.). Las mujeres en las prisiones. Educación social en contextos de riesgo y de conflicto. Barcelona: Gedisa; 2010. p. 235-260. [ Links ]

15. Del Pozo F, Jiménez F, Turbi A. Los programas de tratamiento: Actuación socioeducativa y sociolaboral en prisiones, Pedagogía Social.Revista Interuniversitaria 2013; 22:55-72. doi: 10.7179/PSRI_2013.22.05. [ Links ]

16. PNSD. Actuar es posible. Intervención sobre drogas en el Medio Penitenciario. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo-Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. [en línea]. 2006 [fecha de acceso: 7 de octubre de 2011]. Disponible en http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/IntervCCPP.pdf. [ Links ]

17. Pozo F. Prevención y tratamiento en el ámbito penitenciario: las mujeres reclusas drogodependientes en España. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria 2015; 26: 173-199. doi:10.7179/ PSRI_2015.26.07. [ Links ]

18. Del Pozo F. Educación social para la salud: proyección, acción y profesionalización. Revista Médica de Risaralda 2013 abril; 19 (1): 75-80. [ Links ]

19. Ballesteros B. Investigación en Educación Social. Ágora Digital, 6. Universidad de Huelva, 2003 [fecha de acceso: 30 de marzo de 2016]. Disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/3516/b15761770.pdf?sequence=1. [ Links ]

20. Guillemette F. L'approche de la Grounded Theory; pour innover? Recherches Qualitatives 2006; 26(1): 32-50. doi. 10.4074/S0003503306003058. [ Links ]

21. Lessard H, Hébert G, Boutin G. La recherche qualitative: fondements et pratiques. 2ª ed. Montréal: Edition Nouvelles; 1995. [ Links ]

22. Benavides M Beitia P. Enfermedad mental en reclusos de la Penitenciaría Nacional de Palmira: enfoque desde la atención primaria. Rev Ciencia & Salud 2012; 1 (1): 51-57. [ Links ]

23. Ruiz J. Síntomas psicológicos, clima emocional, cultura y factores psicosociales en el medio penitenciario. Revista Latinoamericana de psicología [en línea] 2007 [fecha de acceso: 9 de abril de 2007]; 39 (3): 547-561. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342007000300008&lng=pt. [ Links ]

24. Jaramillo C, Benjumea M. Diagnóstico situacional de las internas del reclusorio de mujeres de Manizales. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 2007; 12: 109-122. [ Links ]

25. Roatta C, Fajardo F. La prisión de San Isidro: incidencia física, psicológica y social de la reclusión. Universidad del Cauca (Colombia); 2002. [ Links ]

26. Medina O, Cardona D, Arcila S. Riesgo suicida y depresión en un grupo de internos de una cárcel del Quindío (Colombia). Investigación andina [en línea] 2011[fecha de acceso: 8 de abril de 2016]; 13(23): 268-280. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462011000200004&lng=en. [ Links ]

27. Mojica C, Sáenz D, Rey-Anacona C. Riesgo suicida, desesperanza y depresión en internos de un establecimiento carcelario colombiano. Revista Colombiana de Psiquiatría 2009; 38 (4): 681-692. [ Links ]

28. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 4ª ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2006. [ Links ]

29. Arias M, Fernández F, Perona S; Psicología básica, psicología aplicada y metodología de investigación: el caso paradigmático del análisis experimental y aplicado del comportamiento. Revista Latinoamericana de Psicología (Bogotá, D.C.: Fundación Universitaria Konrad Lorenz); 32 (2002): 277-300. [ Links ]

30. Aristizábal E, Palacio J, Madariaga C, Osman H, Parra L, Rodríguez J, López G. Síntomas y traumatismo psíquico en víctimas y victimarios del conflicto armado en el Caribe colombiano. Psicología desde el Caribe (Barranquilla, Col: Universidad del Norte) 2011; 29(1):123-152. [ Links ]

31. Aristizábal Díaz-Granados E. Traumas asociados a violencia en excombatientes de grupos armados ilegales. Revista de Psicología Universidad de Antioquia (Medellín, Col.) 2015; 7(1): 21-34. [ Links ]

32. Psicología básica, psicología aplicada y metodología de investigación: El caso paradigmático del análisis experimental y aplicado del comportamiento (PDF Download Available). [Fecha de acceso: 10 de abril de 2016]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/26595533_Psicologia_basica_psicologia_aplicada_y_metodologia_de_investigacion_El_caso_paradigmatico_del_analisis_experimental_y_aplicado_del_comportamiento. [ Links ]

33. Chamizo J. Mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de Andalucía. Informe especial al Parlamento. Defensor del Pueblo Andaluz. Sevilla; 2006. [ Links ]