Introducción

En el territorio mexicano sobre el paralelo 19° de latitud norte, se emplaza de Oeste a Este la provincia fisiográfica conocida como Sistema Volcánico Transversal (Subprovincia de Mil Cumbres). Esta evolucionó a través de una geosutura tipo rift que divide, por medio de un sistema de arcos, a la Placa Americana que formó sistemas de fosas tectónicas tipo echelon y estructuras volcánicas con manifestaciones que comprenden el desarrollo de campos monogenéticos, conos cineríticos, derrames fisurales, estratovolcanes, entre otros (Mooser, Montiel y Zuñigal 1996; Ferrari et ál. 2012; Capra et ál. 2013).

En ella y bajo un clima predominantemente templado, se han desarrollado suelos de tipo andosol con evolución distintiva proveniente de las cenizas volcánicas y de materiales riolíticos, andesíticos, basálticos y tobáceos; sobre los cuales se han adaptado bosques de coníferas dominados por especies de pinos y encinos (Rzedowski 1990; Cué et ál. 2006).

El paisaje se encuentra dominado por sistemas montañosos que se distinguen por poseer laderas que tienen inclinaciones que oscilan entre los 20° y hasta 60°, valles erosivos profundos, así como amplios sistemas de piedemonte que han sido ocupados por diversos grupos de pobladores que se han abastecido de los recursos que la naturaleza les provee desde tiempos prehispánicos (Correa y Vargas 2003; Inegi 2011).

En este tipo de paisaje, la ocupación territorial coexiste con un conjunto de procesos de orden natural como los deslizamientos, caída de detritos y flujos de lodo que han sido favorecidos por la falta de regulación del uso de suelo -la cual se decreta hasta noviembre de 2016 (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 2016)-. Esta condición implica, por un lado, un escenario general de riesgo debido a que los procesos de remoción en masa afectan equipamiento e infraestructura, provocan lesiones y pérdidas humanas desde tiempos precedentes a las regulaciones de uso del territorio, y, por otro, la formación de una figura hipotética relacionada con la resiliencia comunitaria.

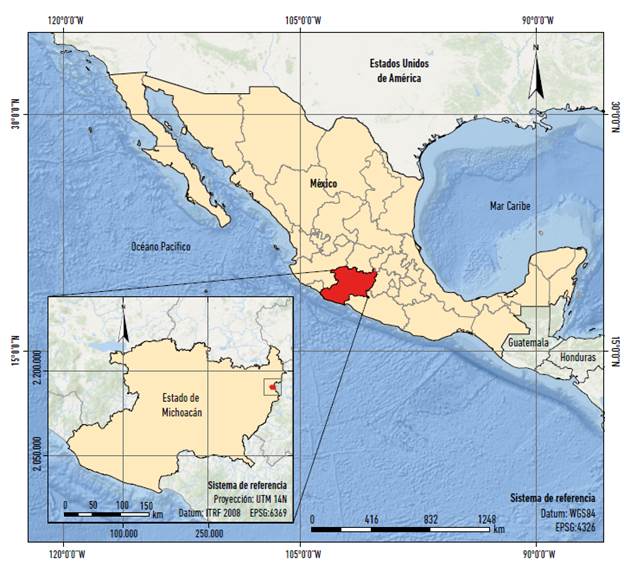

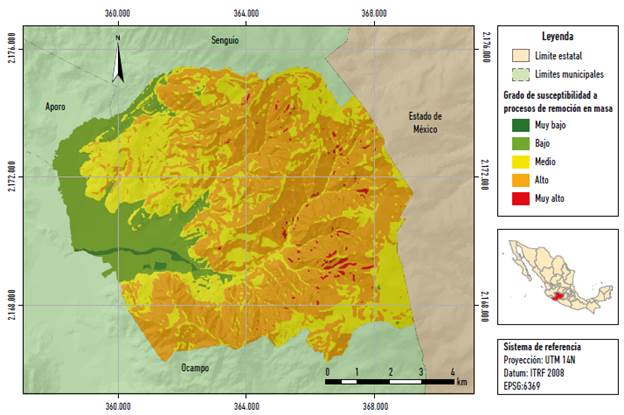

Un ejemplo con las características descritas se encuentra en el municipio de Angangueo, perteneciente al estado de Michoacán, en el centro de México (coordenadas extremas: 19°35' y 19°41' de latitud norte; 100°14' y 100°22' de longitud oeste; comprende una superficie de 85,64 km2). Esta circunscripción territorial se sitúa sobre un sistema morfológico sustentado en un sustrato geológico frágil y erodable sobre laderas que poseen inclinaciones comprendidas entre 30° y 40°, condiciones que le confieren una condición permanente de inestabilidad de laderas (Figura 1).

Este municipio ha registrado desde mediados del siglo XX y hasta la década presente (Rodríguez et ál. 2016) procesos de remoción en masa expresados en diferentes niveles energéticos, que en la mayoría de los casos han propiciado pérdidas en torno a recursos humanos y económicos, debido a la configuración general del relieve, los procesos morfodinámicos y la localización de asentamientos.

De manera particular, el objetivo central de esta investigación se centra en determinar -lo más aproximadamente posible- las condiciones de resiliencia comunitaria en el municipio de Angangueo ante procesos de remoción en masa. Para ello resulta necesaria la caracterización morfodinámica de la región, la georreferenciación de procesos sucedidos en el tiempo histórico y la valoración estadística de encuestas dirigidas hacia el conocimiento de la percepción y el estado de la capacidad resiliente de la comunidad.

La secuencia cronológica de eventos históricos destructivos en la zona de estudio se corona con un deslizamiento ocurrido en el 2010, provocado por un frente frío que indujo la caída de 250 mm de precipitación en un periodo de 48 horas. La mecánica meteorológica permitió la fluidización del suelo en los sistemas de laderas y el desarrollo de deslizamientos que privaron la vida de 32 personas, afectaron a más de 400 familias y dejaron un total de 3.500 damnificados (Martínez 2010; Martínez et ál., 2010, 31; Alcántara et ál. 2012, 264).

El escenario de desastre propició que la comunidad local se organizara con las autoridades locales, estatales y federales con el propósito de aumentar la seguridad (safety) de la población. Estas gestiones permitieron -en el corto plazo- la construcción de muros de contención y presas, la reubicación de viviendas y que se editara el atlas de riesgo municipal con escala 1:250.000 dos años después del evento. Este grupo de acciones localmente es considerado como un aumento en la resiliencia global; no obstante, este conjunto de acciones permite vislumbrar que existe una confusión entre el significado de la resiliencia global y la vulnerabilidad en la localidad.

En otro orden de ideas y desde la perspectiva conceptual, la resiliencia se entiende como una "capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas" (Grotberg 2003).

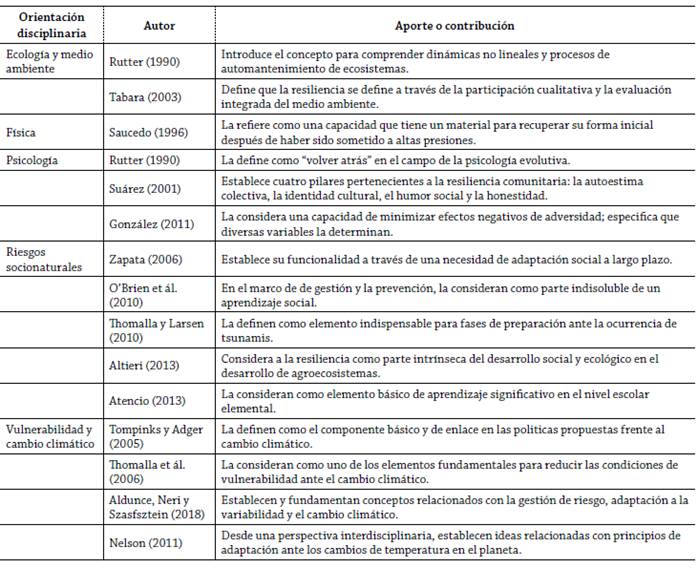

La discusión acerca del origen del concepto se orienta hacia el campo de la física y de la biología; para ser aplicado en el seno de la psicología evolutiva y la pedagogía durante la última década del siglo XX. El término fue adaptado en diversos campos de investigación y de manera particular en el ámbito del análisis de la vulnerabilidad y los riesgos, y ha tenido cabida hasta el punto de generalizarse la idea de que "[...] los sujetos que se comportan resilientes están en búsqueda de sobrepasar las adversidades y van más adelante de donde estaba al momento del percance" (García-Vesga y Domínguez-de la Osa 2013, 63); aunque, en esencia, no refleja condiciones reales. En la Tabla 1 se muestra una serie de referencias conceptuales relacionadas con diferentes enfoques.

Tabla 1 Perspectivas y usos del concepto de resiliencia. Figuras conceptuales de la resiliencia y su aplicación en diferentes campos disciplinarios

Datos: Rutter (1993), Saucedo (1996), Suárez (2001) y González (2016).

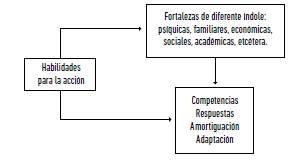

De acuerdo con lo anterior, si bien la idea del concepto ha sido aceptada y el empleo generalizado, aún quedan dudas acerca de su construcción y parametrización. Bajo esta premisa, en la Figura 2 se expone lo que Puig y Rubio (2013, 99) han intentado clarificar y definir como el "ciclo de la resiliencia" en el cual se asumen las ideas y elementos relacionados con habilidades, fortalezas y competencias.

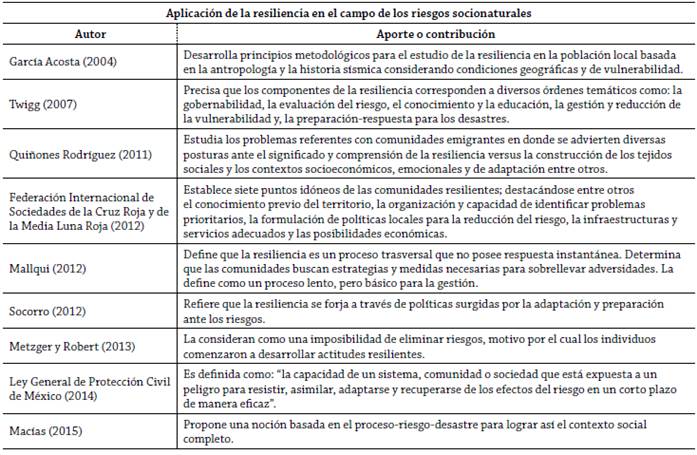

Como puede advertirse, el conjunto de destrezas descritas por estos autores no refiere a un sistema que posea características periódicas que lo definan como un ciclo; condición que se espera en el ámbito de los riesgos socionaturales y que se espera lograr en comunidades que han experimentado algún tipo de evento de carácter catastrófico. Por ello, han surgido contribuciones diversas entre las cuales destacan las referidas en la Tabla 2. Cabe resaltar que la resiliencia en el ámbito personal y en el social en esencia son diferentes, aunque comparten objetivos comunes. En el primer caso, se establece de forma general que todos los individuos tenemos una capacidad innata para responder ante estímulos, y de forma particular a los considerados negativos. En dicho proceso interfieren factores externos como el medio ambiente, así como los de tipo endógeno que caracterizan a una persona en los cuales se combinan elementos de carácter y personalidad entre otros; entre tanto, cuando se refiere a la resiliencia colectiva, su complejidad aumenta, pues se atribuyen capacidades de preparación, absorción y recuperación, en las cuales interviene la idiosincrasia, la cultura, la cosmogonía y las condiciones socioeconómicas, entre otros factores.

Tabla 2 Perspectivas conceptuales de la resiliencia desde el campo de estudio de los riesgos socionaturales

Datos: Twigg (2007), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2012), Mallqui (2012), Socorro (2012), Metzger y Robert (2013), y Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018).

De acuerdo con las perspectivas referidas, la orientación de la resiliencia en el campo de los riesgos socionaturales se ha centrado en involucrar a actores inmersos para afrontar y superar dichos riesgos, con el objeto de mejorar la calidad de vida.

Metodología

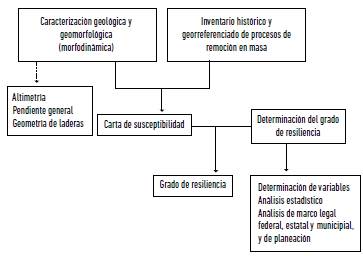

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se ha llevado a cabo la caracterización geológica y geomorfológica del territorio municipal en escala 1:50.000 a través de la construcción de una cartografía que abordó los aspectos temáticos de altimetría, pendiente general del terreno y geometría de laderas (Figura 3).

La primera carta temática fue elaborada bajo los criterios que establece Lugo en 1988, en la cual se emplearon rangos altitudinales por cada 100 metros. Por su parte, en la carta de pendientes se usaron las premisas establecidas por Ortiz (información personal), en la cual se relaciona la clasificación natural de las formas del relieve y la disposición que estas tienen con la generación de procesos de remoción en masa. Finalmente, la carta de geometría de relieve se desarrolló a partir de los razonamientos establecidos por Espinosa y Báez (2014), en la cual se clasifica el relieve de acuerdo con las características morfológicas elementales (cóncava, convexa, recta y mixta), y la relación que tienen estas con procesos gravitacionales.

Con el análisis de esta información se generó la carta de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa, en la que se indican las zonas que tienen mayor propensión al desarrollo de procesos gravitacionales. Sobre estas, se localizaron sitios georreferenciados de procesos gravitacionales confirmados por la población en tiempo pretérito.

Por otra parte, se estimó el grado de resiliencia que tiene la población correlacionando la información preliminar con los resultados de una encuesta construida con base en el Centro Nacional de Prevención de Desastres - en adelante, Cenapred- (2014, 353), la cual se piloteó y aplicó directamente en campo durante el 2017 y se validó a través de la prueba Test request, de acuerdo con los criterios de Vivanco (2005). De acuerdo con ello, los resultados encontrados se integraron en la propuesta de Cenapred anteriormente referida, la cual estructura el análisis de la resiliencia en ocho ejes rectores: autoestima colectiva, identidad cultural, honestidad/percepción, cultura de protección civil, acción comunitaria, medios de comunicación, atención de emergencias y factores económicos.

Para ello se realizó el estudio del arte y de las metodologías que han empleado otros autores como Suárez (2001), Cenapred (2006; 2014), Twigg (2007), Contreras y Beltrán (2015), entre otros.

En la primera etapa de trabajo se realizó una investigación exploratoria del marco legal de los instrumentos de planeación y de recursos financieros utilizados por los tres niveles de gobierno empleados en la materia de riesgos. En este punto se aplicó el muestreo estratificado proporcional, del cual se obtuvo una muestra representativa que permitió identificar el grado de resiliencia.

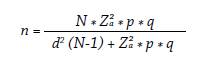

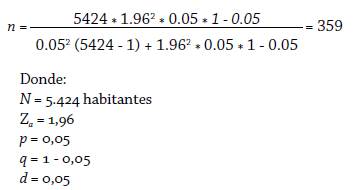

Para calcular una población finita y determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula:

Donde:

n = tamaño de la muestra

N = total de la población

Za = desviación estándar del valor medio de confianza.

p = proporción esperada

q = 1 - p

d = margen de error

Dentro del grupo se consideró como más representativa a la población con edad comprendida entre 20 y 59 años, debido a que esta podría resultar ser "sensata y analítica" en las interrogantes debido a la experiencia acontecimientos que ocurrieron en el 2010. Este estrato se encuentra constituido por 5.424 habitantes, de los cuales 2.538 son hombres y 2.886 son mujeres. Para este estudio se utilizó un grado de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, considerando que la población total del municipio es de 11.120 personas (5.366 hombres y 5.754 mujeres; Inegi 2015).

Donde:

N = 5.424 habitantes

Zα = 1,96

P = 0,05

q = 1 - 0,05

d = 0,05

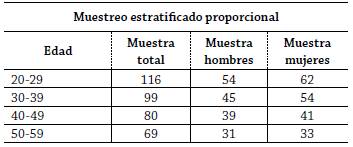

La muestra representativa para este estudio fue de 359 encuestas. Se establecieron ocho rangos de los estratos proporcionales que se calcularon con la siguiente fórmula:

Donde:

n i = muestra del estrato

n = tamaño de la muestra

N i = tamaño del estrato

N = tamaño de la población

Se realizaron los cálculos correspondientes para hombres y mujeres y se agruparon en proporciones de 10; se obtuvieron los valores de cuatro rangos (Tabla 3).

Resultados

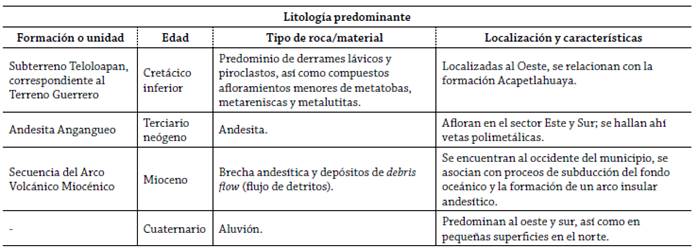

De forma sintética, las características físico-geográficas de la zona de estudio se encuentran dominadas regionalmente por rasgos morfotectónicos y volcánicos que siguen un sistema de alineamientos en dirección NE-SO, que conforman sistemas serranos en los cuales afloran materiales ígneos intemperizados (Tabla 4).

Tabla 4 Características litológicas del municipio de Angangueo

Datos: Servicio Geológico Mexicano (2000), H. Ayuntamiento Constitucional de Angangueo (2014), Giménez, Ramírez y Pinto (2003), y Durán et ál. (2003).

El relieve actual se encuentra conformado por cinco unidades geomorfológicas, las cuales se clasifican en tres principales grupos: laderas (asociadas a la geometría convexa y mixta), planicies (geometría recta) y valles (geometría cóncava). Sobre estas cuales se desarrollan, en primer término, dos configuraciones de redes de drenaje: dendrítica (se desarrollan en suelos poco permeables y con pendientes suaves) y paralela (controlada por fracturas o estratos consolidados). En segundo lugar, se han formado suelos de tipo andosol y fluvisol en mayor proporción, así como phaozems, leptosoles, luvisoles y regosoles, debido a la interacción roca-geoforma-clima.

Entretanto, las condiciones climatológicas presentan dos tipos de clima (de acuerdo con la clasificación de García Amaro de Mirada (2004).

Clima semifrío subhúmedo C(E)(w2)(w): se caracteriza por tener un régimen de lluvias en verano, además de poseer un verano fresco; su temperatura media anual oscila entre los 5 °C y 12 °C, la mínima es de -3 °C y la máxima no supera los 22 °C. La precipitación media anual es de 910 mm.

Clima templado subhúmedo C(wi)(w) C(w2)(w): este clima se encuentra en el occidente del municipio; presenta un régimen de precipitación de verano; la temperatura media del mes más frío oscila entre los -3 °C y los 18 °C, y la precipitación media anual oscila entre los 800 a 1200 mm.

Por lo que se refiere a los usos de suelo y vegetación, se identifican seis tipos de usos dominantes: agrícola de riego, agrícola de temporal, bosque de pino-encino, bosque de oyamel, pastizal y uso urbano.

La mixtura entre los factores que constituyen a la litología, la geomorfología, el suelo, el clima y las condiciones meteorológicas estacionales, así como el impacto generado por el uso de suelo, históricamente han desarrollado procesos de remoción en masa y avenidas fluviales con diferentes niveles energéticos (Figura 4). Se encuentra el evento ocurrido en 2010 como uno de los que ha generado mayor número de pérdidas en la historia territorial y el que se considera como parteaguas de la cultura de protección civil y la resiliencia local.

Después de los daños ocasionados por las intensas lluvias que se presentaron los días 3 y 4 de febrero de 2010, la población del municipio ha buscado la manera de adaptarse a las condiciones locales para prevenir los procesos de remoción en masa.

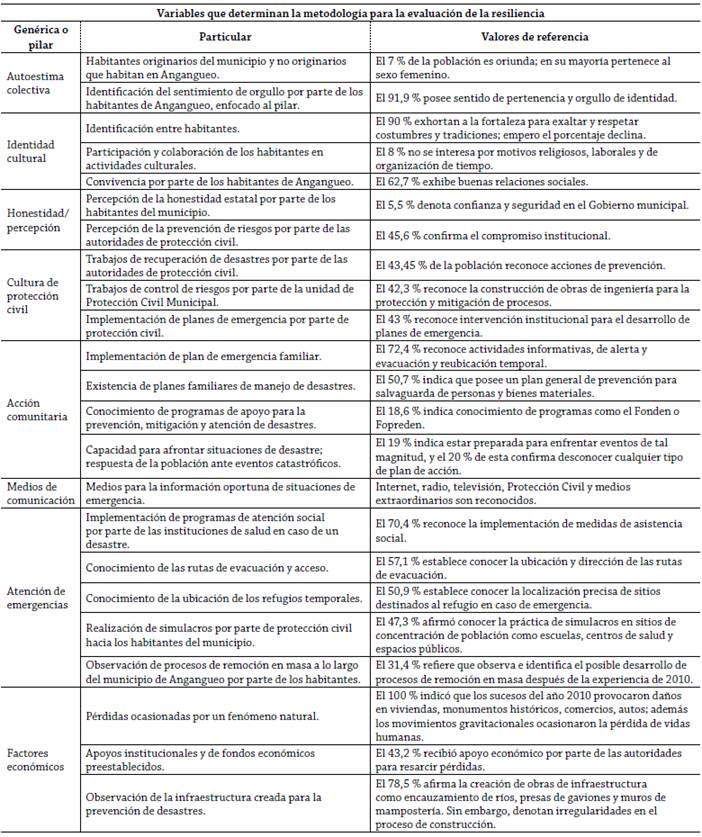

En la Tabla 5 se muestra la estructura general de la resiliencia referida, en la cual se han vertido los elementos particulares y resultados encontrados en trabajo de campo.

Tabla 5 Ejes rectores, variables e indicadores de la resiliencia municipal

Datos: encuesta de mayo a julio de 2017.

De acuerdo con la información contenida en el sistema territorial de Angangueo, se destacan algunos atributos distintivos que reflejan una tendencia -incipiente- de la resiliencia comunitaria en el municipio.

Con referencia a la autoestima colectiva, entre los factores negativos observados para el desarrollo de esta habilidad social se encuentra el grado de confianza que tienen los habitantes hacia las autoridades que representan al Gobierno municipal; se advierte inconformidad debido a que la población considera que no realizan las acciones que les corresponden y que solo benefician a grupos particulares. Ello se refuerza a través del tema de corrupción que los pobladores exponen de forma verbal (y no formal por miedo a amenazas), y el poco o nulo conocimiento que tienen sobre las acciones de prevención de riesgos que se desarrollan en el territorio municipal; así como por los problemas que engloban a la difusión, capacitación e información de protección civil.

En cuanto a lo que concierne a la identidad cultural, este factor resulta favorable debido a que exhibe fortaleza social, en cuanto al respeto de usos y costumbres, de las normas de convivencia. Toda vez que la honestidad y percepción resultan variables poco sólidas debido a falta 368.000 de confianza en las autoridades confirmada por una percepción de cumplimiento y atención media de atención a los compromisos institucionales que le competen.

Por otra parte y como parte de una cultura de protección civil, se ha encontrado que un porcentaje alto de pobladores llevan a cabo planes de emergencia y efectúan acciones preventivas para evitar daños en sus bienes y personas; de tal modo que durante el periodo anual de precipitación (en verano) y en el respectivo de los frentes fríos (finales de otoño e invierno) permanecen en alerta y, en caso de que llueva dos días consecutivos, resguardan la documentación oficial. Preparan, entre otras cosas: el botiquín de primeros auxilios, radio, comida enlatada y artículos de uso personal para llevar a cabo la evacuación y evitar el daño y pérdida de pergaminos oficiales.

Por ello, las acciones comunitarias se caracterizan por la atención al desarrollo de las jornadas de difusión y alerta de la Dirección de Protección Civil, el cual se mantiene operando en tiempo real, condición que permite la oportunidad de reacción inmediata.

En este orden de ideas, el historial y la experiencia de desastres en diferentes comunidades del municipio han propiciado la observación sistemática y alertamiento de procesos geomorfológicos en diversas comunidades con historial de remoción, destacándose los casos de:

Carrillos: los movimientos gravitacionales han generado pérdidas parciales en viviendas; se reportan daños durante los años 2013, 2015 y 2016.

Cerro del Melón: los deslizamientos provocan la obstrucción parcial de caminos; estos eventos han ocurrido en el 2007, 2012, 2015 y 2016.

El Sauz: reporta la ocurrencia de deslizamientos de poca envergadura durante la temporada de lluvias.

El Rescate: manifiesta la presencia de eventos en la periferia, pérdida de vegetación y procesos de fluidificación del suelo que ha ocasionado daños a algunas viviendas durante los años de 2015 y 2016.

Lerdo y Pareceres: reportan la obstrucción de una calle en agosto de 2016 por un flujo de lodo.

San Pedro: reporta la afectación a viviendas y vías de comunicación de forma periódica.

Segunda Manzana de Nicolás Romero (Cañada del Muerto): indican que flujos de lodo provocan afectación en terrenos agrícolas.

Por otra parte, una prerrogativa encontrada que coadyuva a los sistemas de comunicación y a la coordinación comunitaria se encuentra en los medios de comunicación que se encuentran a la disposición de la comunidad. Y, no obstante, la atención de emergencias resulta ser un eslabón débil en el sistema, debido a la escasa participación de la población en actividades planeadas como la realización de simulacros y el desarrollo de planes de alojamiento en refugios temporales.

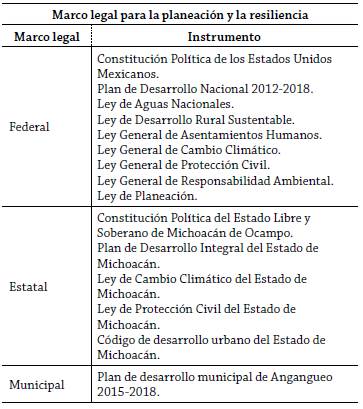

Con referencia a los factores legales, existen consideraciones e instrumentos de planeación vigentes para el fortalecimiento de la resiliencia para robustecer el conjunto de políticas de planeación y regulaciónen en materia de protección civil, que instaura el Gobierno federal, del Estado de Michoacán de Ocampo y el Gobierno municipal (Tabla 6).

Tabla 6 Esquema legal y de planeación utilizadas para el fortalecimiento de la resiliencia en el municipio de Angangueo

Con el apoyo de la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre el decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3° de la Ley de Planeación y el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán (Celem), se identificaron que las leyes e instrumentos de planeación vigentes son utilizados para fortalecer la resiliencia.

De acuerdo con Twigg (2007, 8), la gobernabilidad es la temática principal de la resiliencia. La planeación, regulación, integración, los sistemas institucionales, las alianzas y la rendición de cuentas son factores importantes, debido a que determinan si se reducen o no los daños que puedan ser generados por un riesgo. Por tal motivo se exploró la materia regulatoria encaminada a las temáticas de protección civil y planeación que establece los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, desde la perspectiva económica, se hace mención a la inversión que el Gobierno ha realizado para la reparación de los bienes y servicios dañados por los procesos gravitacionales, así como la contrucción de medidas estruturales (muros de mampostería, presas de contención, presas de gaviones y encauzamiento de los ríos) que permiten prevenir estos sucesos.

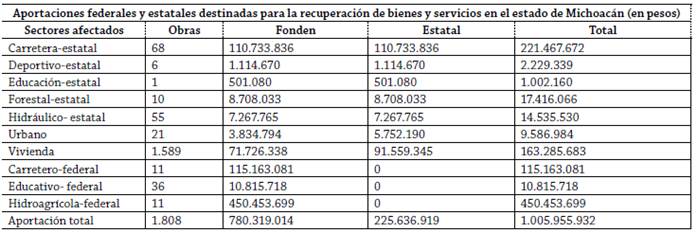

A partir de 2010 y tras los eventos desarrollados en la localidad, el municio fue declarado en estado de desastre natural (8 de febrero de 2010) junto con las jurisdicciones de Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla; por este motivo, el Gobierno federal y del Estado destinaron recursos del Fonden para reparar los daños ocasionados por las intensas lluvias (Tabla 7).

Como se advierte, los sectores más afectados fueron los de vivienda y el de comunicaciones terrestres; de tal modo que la mayor parte de los recursos financieros obtenidos se centraron en resolver las prioridades de estos dos sectores. Sin embargo, otro grupo de variables impactan y encazan el proceso de construcción de la resiliencia. En otro orden de ideas, se ha destacado que el total de los habitantes que participaron en la encuesta indicaron que los sucesos de 2010 provocaron, además de la pérdida de vidas humanas, daños en viviendas, monumentos históricos, comercios y automóviles.

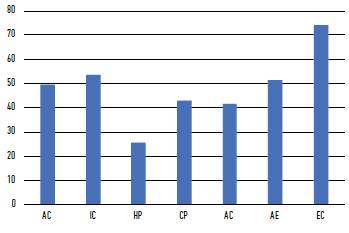

En resumen, los resultados encontrados en las encuestas denotan un incremento generalizado en materia de protección civil y de manera paralela de la resiliencia, aunque el valor medio de las variables de este comportamieno municipal indican la necesidad de atención y organización social (Figura 5).

Datos: encuestas de mayo a julio de 2017. Nota: ac, autoestima colectiva; ic, identidad cultural; hp, honestidad/ percepción; cp, cultura de protección civil; ac, acción comunitaria; ae, atención de emergencias; y ec, factores económicos.

Figura 5 Valor medio de las variables de resiliencia municipal.

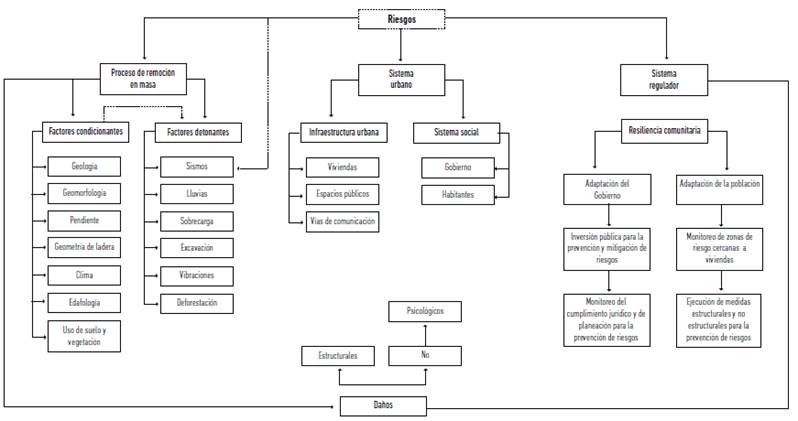

La resiliencia, entendida como un proceso social, resulta ser una variable más de un sistema complejo en el cual se involucran aspectos relacionados con el medio natural (geológico, geomorfológico, climático, meteorológico y edáfico). Este último interactúa de forma diacrónica en un espacio geográfico con subsistemas urbanos (infraestructura nueva y obsoleta), ocupación habitacional, formas de administración y gobierno), así como con factores humanos que se relacionan con la idiosincrasia y la percepción entre otros; todo ello interrelacionado con el factor de regulación (Figura 6).

Datos: trabajo de campo de febrero a septiembre de 2017.

Figura 6 Modelo de las características sistémicas del territorio municipal de Angangueo.

Como se advierte, los resultados encontrados en los pilares de resiliencia, si bien no reflejan con precisión un estado o condición, muestran una aproximación importante al escenario que se desarrolla en el territorio en cuestión; ello es debido a que existen confusiones - desde las instituciones de gobierno, seguridad y hasta el dominio público- de los conceptos y las variables que constituyen a la resiliencia, confundiéndose con otros como la peligrosidad, las amenazas y la vulnerabilidad.

En este orden de ideas, la variable que representa al factor económico desarrolla una función que compromete a los habitantes del sitio, en la cual la fortaleza financiera y el apoyo recibido a personas damnificadas se constituye como una seudofortaleza con la cual los entrevistados arguyen una capacidad de respuesta más eficiente, sin embargo, los resultados se relacionan con condiciones de exposición, amenaza, vulnerabilidad.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados encontrados y el análisis de la información obtenida en campo se confirma que el municipio de Angangueo se encuentra establecido en una zona morfolitológica que favorece el desarrollo de procesos de remoción en masa; ello implica que estos no pueden ser erradicados y que tan solo es posible lograr en ellos un aparente control a través de obras de ingeniería.

Se identificó que en las áreas en donde se han desarrollado los procesos con mayor gasto energético se encuentran caracterizados por poseer variables que auxilian el desarrollo de deslizamientos, flujos y reptación. En estas se encuentran sistemas de fracturas y fallas geológicas, geometría cóncava de laderas, suelos y pendientes que asisten a la fluidificación de los sustratos de suelo y roca.

Por otra parte, se logró identificar que la población que resultó afectada en el 2010 vivía en espacios irregulares y que estos violaban las jurisdicciones de carácter federal; esto se debe a que no se otorgaron los permisos de construcción correspondientes. A pesar de esta situación, algunos individuos continúan viviendo en zonas que se encuentran más susceptibles a los procesos de remoción en masa.

Después de los acontecimientos ocurridos en el 2010 las autoridades del municipio trabajaron en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), para realizar medidas estructurales que permitieran prevenir situaciones de riesgo y con ello fortalecer la resiliencia comunitaria del municipio de Angangueo. Asimismo, se consideró que las aportaciones del Fonden y el IVEM no fueron suficientes para recuperar los espacios que resultaron afectados.

Se advierte que factores multicausales y de percepción impactan el desarrollo y robustez de la resiliencia comunitaria, debido, entre otras razones, a que más de la mitad de los habitantes de la municipalidad se encuentran aún marginados de esta capacidad de adaptación y respuesta ante los procesos que generan riesgos en el sitio.

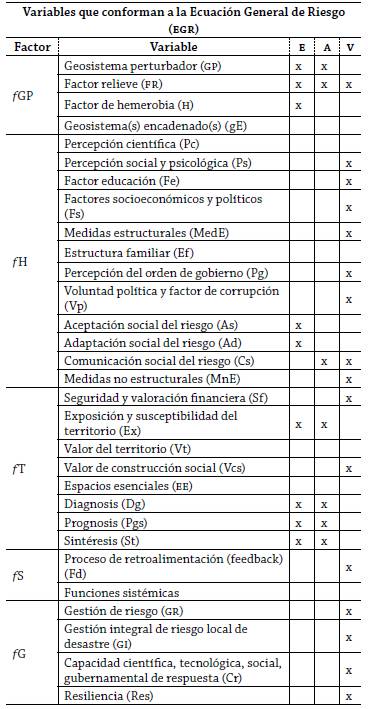

El estudio de las variables propuestas por Cenapred para determinar el valor de la resiliencia de un lugar (autoestima colectiva, identidad cultural, honestidad y percepción, cultura de protección civil, acción comunitaria, medios de comunicación, atención de emergencias y factores económicos) permiten una versión parcial de la capacidad comunitaria para responder ante las condiciones de peligrosidad. Por este motivo, los resultados fueron trasladados a la Ecuación General de Riesgo (EGR); ello debido a que los resultados involucran la presencia de tres elementos constituyentes del riesgo: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. En este orden de ideas, cabe referir que la EGR plantea que el riesgo se encuentra estructurada por cinco variables sustantivas: la función del geosistema perturbador (fGP), el componente humano (fH), el factor territorio (fT), el funcionamiento sistémico (fS) y el factor de gestión (fG) (Espinosa y Hernández, 2015). En la Tabla 8 se muestran los aspectos encontrados en el caso de estudio.

Tabla 8 Factores que constituyen la Ecuación General de Riesgo

Datos: modificado de Espinosa y Hernández (2015, 8). Nota: E, exposición; A, amenaza; y, V, vulnerabilidad.

En esta representación se confirma la visión general de resiliencia que se tiene en la comunidad y que de forma precaria existe una tendencia hacia ella, aun cuando existen conflictos en la comprensión y aplicación de conceptos. Si bien queda de manifiesto que los pilares de la resiliencia aún no denotan las condiciones más próximas que experimenta la población en cuestión, la fortaleza más importante se encuentra en los aspectos relacionados con la identidad cultural y la autoestima colectiva, factores que pueden detonar el desarrollo de los consecuentes ante la inminente presencia de procesos de remoción en masa.