INTRODUCCIÓN

El Tren de Aragua, que surgió originalmente en el Centro Penitenciario de Aragua, Venezuela (conocido como la prisión de Tocorón), es una estructura criminal de alcance local que ha evolucionado hasta conformarse en una estructura criminal transnacional mediante la expansión de sus operaciones más allá de las fronteras venezolanas; esto ha planteado desafíos significativos para la seguridad regional según lo corroboran declaraciones y reportes oficiales (Ministerio Público de Chile 2022; Policía de Investigaciones de Chile, 2023).

De acuerdo con el índice global de crimen organizado (GI-TOC, 2023), Venezuela se encuentra entre los países con más altos índices de criminalidad y con mayor influencia de actores criminales tanto al interior de la sociedad como de las estructuras estatales. Sin embargo, es necesario considerar que, actualmente, los actores criminales raramente se limitan a operar en un solo país; el Tren de Aragua es el primer grupo criminal de origen venezolano que ha extendido sus actividades a otros países de América Latina, principalmente a Colombia, Chile y Perú, donde su presencia ha sido documentada tanto por las autoridades como por los medios de comunicación (Rísquez, 2023; Transparencia Venezuela, 2022). Estos países muestran una presencia significativa de actividades ilícitas relacionadas a la estructura criminal del Tren de Aragua, aunque con distinta intensidad. Bolivia, Brasil y Ecuador han registrado la presencia de esta estructura criminal, pero parecen ser más espacios de tránsito que de desembarco de la organización. Según Erazo Patiño et al. (2024) , en tan solo ocho años el Tren de Aragua pasó de ser una banda que actuaba dentro de la prisión a tener presencia en al menos ocho países de la región.

A pesar de su creciente influencia a nivel regional, el debate sobre el Tren de Aragua ha sobresalido más en los medios de comunicación que en el ámbito académico. Un claro ejemplo de esto es que el único libro dedicado al tema hasta la fecha tiene un enfoque periodístico (véase Rísquez, 2023). Por el contrario, las investigaciones académicas son escasas; los pocos estudios disponibles se han enfocado principalmente en las interacciones carcelarias y comunitarias, el control territorial, la gobernanza criminal y, en menor medida, en la expansión internacional (Briceño-León y Ávila, 2023; Rísquez, 2023; Terán, 2023). La excepción es uno de los artículos más recientes sobre esta estructura criminal, que hace un análisis de los medios digitales y la percepción de la violencia vinculado a la expansión del Tren de Aragua (Erazo Patiño et al., 2024). La mayor parte de estos estudios son descriptivos y carecen del enfoque analítico necesario para entender cómo actúa esta estructura criminal más allá de las fronteras venezolanas, fenómeno cuya comprensión posibilitaría el desarrollo de políticas que busquen contener la creciente influencia del Tren de Aragua en distintos espacios territoriales.

El objetivo de esta investigación es explicar el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua y busca responder la pregunta por cómo se llevó a cabo su transnacionalización y qué factores la impulsaron. En este estudio argumentamos que la transnacionalización del Tren de Aragua se debió principalmente a tres factores: primero, el rol que adoptó esta estructura criminal en torno al tráfico de migrantes como actividad central, que contribuyó a su expansión regional hacia el sur del subcontinente; segundo, la forma en que se ejecutó dicha transnacionalización, basada en un sistema de franquicias vinculadas directamente al mando central, que impactó en el tipo de organización criminal en la que se constituyó el Tren de Aragua a nivel regional; y tercero, el sistema dual de control territorial, así como el ejercicio de la gobernanza criminal que la organización ejerce en los espacios que ocupa en su relación con el Estado, la sociedad y otras organizaciones criminales (Sampó et al., 2023).

Este artículo tiene tres objetivos centrales: reducir la brecha de conocimiento existente, pensar contraintuitivamente en esta estructura criminal a fin de avanzar en una comprensión no estereotipada del Tren de Aragua (o el fantasma del Tren de Aragua) y ofrecer insumos que puedan influir en las políticas de seguridad regional para combatir el crimen organizado transnacional, en particular el del Tren de Aragua y sus franquicias.

El texto tiene cinco secciones. En la primera, presentamos la metodología utilizada en la investigación; en la segunda, revisamos la literatura existente y adoptamos una serie de definiciones conceptuales centrales para discutir sobre organizaciones criminales; en la tercera sección, examinamos cómo se estableció y consolidó el Tren de Aragua en Venezuela; en la cuarta, analizamos el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua y los tres factores que posibilitaron el proceso; y en la última, delineamos algunas conclusiones que nos permiten poner de manifiesto la necesidad de desarrollar nuevas líneas de investigación, al tiempo que se destacan las limitaciones del estudio y de los datos disponibles.

METODOLOGÍA

Este artículo surge de los hallazgos y conclusiones de un proyecto de investigación centrado en la evolución de las organizaciones criminales en Suramérica, desarrollado entre 2020 y 20221, que señaló la escasez de información acerca de ciertas estructuras criminales en el Cono Sur y sugirió la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para comprender mejor dichas organizaciones. Además, se complementa con la investigación doctoral de una de las autoras, actualmente en su fase final en la Universidad de Buenos Aires, que analiza el crimen organizado en la triple frontera de Bolivia, Chile y Perú2. En el marco de estas dos investigaciones se entrevistaron a profundidad agentes de seguridad, académicos y especialistas en crimen organizado. Aunque el análisis de estas entrevistas no se incluye en este texto, proporcionó información relevante que estableció una base para seguir explorando la creciente participación del Tren de Aragua en las dinámicas criminales de la región.

Aquí se exponen algunos hallazgos de una investigación en curso que estudia el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua entre 2017 y 2024. Este estudio adopta un enfoque exploratorio cualitativo, que se considera adecuado tanto para las fases iniciales de la investigación, señalan Windle y Silke (2019) , como para explorar temas sobre los cuales existe un conocimiento previo limitado, según Ward et al. (2018) y Swedberg (2020) ; también, es útil para indagar sobre lo que está ocurriendo y buscar nuevas perspectivas de los fenómenos (Makri y Neely 2021).

La decisión de enfocarse en el Tren de Aragua se fundamenta en cuatro razones principales: (1) las observaciones de los entrevistados en los dos estudios previamente señalados, (2) la notoriedad mediática que ha adquirido en los últimos años, (3) la creciente preocupación de países como Colombia, Chile y Perú por la presencia de esta estructura criminal, especialmente en espacios transfronterizos, y (4) porque parece ser la única estructura criminal relevante de la región que no centra sus actividades en el tráfico de drogas; por el contrario, su principal actividad transnacional es el tráfico de migrantes.

Por otro lado, el recorte temporal se justifica por diversos factores que reflejan cambios significativos en la organización criminal durante este período. A partir de 2017, Venezuela experimentó una profundización de la crisis humanitaria, lo que provocó una tercera oleada migratoria, caracterizada por la salida masiva de población vulnerable. Esta crisis fue aprovechada por el Tren de Aragua para expandir sus operaciones criminales más allá de las fronteras venezolanas utilizando el tráfico de migrantes como uno de sus principales vehículos para la transnacionalización. El año 2024 marca el final de este recorte temporal, lo que permite un análisis integral de las tendencias y desarrollos recientes en la expansión del Tren de Aragua, así como la evaluación del impacto de sus actividades en la región.

Para reconstruir el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua se llevó a cabo una investigación documental. La selección de fuentes documentales se basó en criterios de pertinencia y relevancia, así como en la capacidad para contribuir a la comprensión del fenómeno estudiado. En la primera fase, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar estudios académicos previamente publicados en bases de datos científicas en español e inglés. La segunda fase incluyó la revisión de informes públicos, estadísticas nacionales, declaraciones oficiales y comunicados de prensa obtenidos de bases de datos abiertas. Las dos primeras fases se complementan, ya que permitieron establecer los antecedentes necesarios para contextualizar el fenómeno estudiado.

En la tercera fase, se llevó a cabo una búsqueda sistemática y focalizada de sentencias judiciales. Se seleccionaron cuarenta sentencias judiciales a través de una búsqueda intencional en las bases de datos online del Poder Judicial en Colombia, Chile y Perú, utilizando palabras clave como “Tren de Aragua”, “Aragua”, “gallegos” e “hijos de Dios”. Estas sentencias, correspondientes al período 2022-2024, tratan sobre procesos judiciales iniciados principalmente en el año 2018. La selección de estas sentencias se realizó con el propósito de identificar y analizar los casos más relevantes para comprender el impacto y el alcance del Tren de Aragua en diferentes jurisdicciones.

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación por cómo se llevó a cabo la transnacionalización del Tren de Aragua y qué factores la impulsaron, se realizó un análisis cualitativo de contenido que permitió la identificación y clasificación sistemática de los temas y patrones emergentes en los datos textuales. El proceso de análisis de contenido cualitativo se desarrolló en varias etapas. En la primera fase, se realizó la codificación inicial de los datos identificando expresiones clave y asignando códigos que representaban diferentes aspectos del fenómeno investigado. Este enfoque inductivo permitió que las categorías analíticas emergieran directamente de los datos. Una vez codificados los datos, se procedió a la construcción de categorías. Estas categorías representaban temas clave identificados en el análisis, tales como ‘tipo de organización criminal y forma de expansión’, ‘fuente de ingresos’, y ‘tipo de control territorial’. Cada una de estas categorías fue desarrollada a través de un proceso iterativo de comparación constante, donde los textos codificados fueron revisados y organizados en función de su relevancia para las preguntas de investigación. Este proceso de refinamiento permitió asegurar la coherencia interna de cada categoría.

Por ejemplo, la categoría tipo de organización criminal y forma de expansión fue construida a partir de la revisión de sentencias judiciales en las que se identificó cómo el Tren de Aragua, inicialmente una megabanda centrada en Venezuela, evolucionó hasta convertirse en una organización criminal transnacional intermedia. Este proceso incluyó la identificación de patrones en las actividades del Tren de Aragua, como el uso de franquicias para expandir su control territorial y el tráfico de migrantes como una actividad central para su expansión en la región. Los textos que hacían referencia a estos aspectos fueron codificados bajo esta categoría, lo que permitió la comprensión del funcionamiento del Tren de Aragua en otros países y sus estrategias de expansión.

Es importante destacar que el estudio presenta algunas limitaciones relacionadas principalmente con la falta de datos e información confiable sobre las actividades de la estructura criminal fuera de Venezuela. A esta limitación se le suma que, en el caso de Chile, por ejemplo, algunas de las sentencias judiciales que estaban disponibles online han sido eliminadas por cuestiones de seguridad debido a que los procesos judiciales no se encuentran terminados. A pesar de las limitaciones, consideramos que la elaboración de este trabajo es central para empezar a discutir seriamente el alcance real del Tren de Aragua, así como los tipos de organizaciones criminales que encontramos en América del Sur.

RESULTADOS

Revisión de la literatura

Un análisis integrador de los artículos académicos y los libros disponibles revela que el Tren de Aragua ha expandido su influencia desde las prisiones hasta las comunidades impactando la estructura social y económica de los barrios venezolanos (Antillano, 2023; González y Márquez, 2023). Estas investigaciones destacan la permeabilidad entre las instituciones penales y la sociedad y muestran cómo las dinámicas carcelarias pueden influir tanto en el empoderamiento de las estructuras criminales como en su influencia en las áreas urbanas y rurales circundantes.

Otros estudios (Briceño-León y Ávila, 2023; Erazo Patiño et al., 2024; Rísquez, 2023; Terán, 2023; Terán et al., 2022) destacan que el Tren de Aragua ha asumido funciones que normalmente le corresponden al Estado, como la provisión de seguridad y justicia, así como la regulación económica, lo que ha creado una forma de gobernanza alternativa en las áreas bajo su control. Esta perspectiva amplía la comprensión del Tren de Aragua no sólo como un grupo criminal, sino como un actor de gobernanza criminal que desafía (o complementa) la autoridad estatal y establece un orden social alternativo. No obstante, se observa una ausencia de discurso político (Badillo y Mijares, 2021), lo que sugiere que su enfoque está centrado más en el control económico y social que en la búsqueda de legitimidad política directa.

A medida que el Tren de Aragua ha ampliado su alcance geográfico, su impacto también se ha extendido más allá de las fronteras venezolanas. Algunas investigaciones han destacado su capacidad para explotar las vulnerabilidades sociales y económicas en las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela (Miranda et al., s. f.; Pérez, 2021; Rodríguez et al., 2021, 2022) aprovechando la inestabilidad en estas áreas para establecer una gobernanza criminal que exacerba la violencia y los conflictos locales. Adicionalmente, otros estudios han señalado tangencialmente que en el caso de Chile la presencia del Tren de Aragua plantea desafíos para la seguridad interna, ya que incrementa los niveles de violencia y afecta la estabilidad política y social del país (García, 2022; Lagos, 2023; Sazo, 2023).

Aproximaciones conceptuales

De acuerdo con Briceño-León (2023) , los grupos armados no estatales son grupos con capacidad de desplegar fuerzas de forma organizada sin contar con autorización por parte del Estado. Estos grupos buscan garantizar cierto control territorial y, en algunos casos, ejercer gobernanza criminal (Sampó, 2021). Pero ni todos los grupos armados no estatales se dedican a actividades criminales, o tienen como fin último la generación de ganancias económicas o materiales, ni todas las estructuras criminales son necesariamente grupos armados no estatales; basta con enfocarse en los delitos de cuello blanco, particularmente en los empresarios vinculados al lavado de dinero, para darse cuenta de que la violencia no es condición sine qua non para el desarrollo de una actividad delictiva. No obstante, es cierto que América Latina sigue siendo el subcontinente más violento del mundo y se estima que el 40 % de los homicidios que se producen en la región están relacionados al accionar del crimen organizado y/o de las pandillas (UNODC, 2023).

Estructuras criminales en América Latina

Resulta útil identificar los distintos tipos de estructuras criminales a los que se hace referencia cuando se habla de América Latina para entender similitudes y diferencias en su estructura interna, su relación con otros (la sociedad, otras estructuras criminales y el Estado) y su forma de actuar. Muchas veces se habla de cárteles cuando se hace referencia a las estructuras criminales que se dedican principalmente al tráfico de drogas; sin embargo, creemos que es necesario especificar qué tipos de estructuras criminales se encuentran presentes en la región, ya que la mayoría no pueden ser consideradas cárteles.

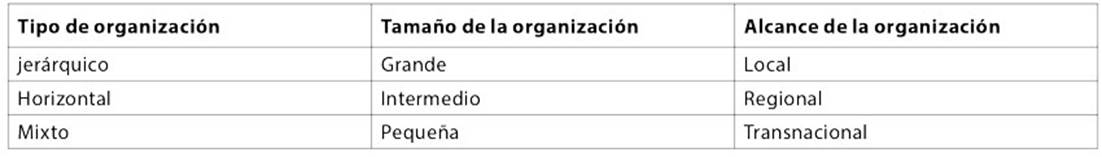

En América Latina es posible identificar cinco tipos de estructuras criminales de acuerdo con tres criterios: el tipo de organización (jerárquico, horizontal o mixto), su tamaño (grande, intermedia o pequeña) y su alcance (local, regional o transnacional). Las señalamos a continuación.

Primero tenemos los cárteles, caracterizados por controlar toda la cadena productiva, ser altamente jerárquicos, grandes en tamaño y de alcance transnacional. Después, las grandes organizaciones criminales transnacionales, que mantienen cierta jerarquía y también desarrollan mandos medios capaces de manejar los negocios de la organización ―especialmente si ellos están en prisión―, a la que denominaremos “de tipo mixto”. Son organizaciones de gran tamaño y tienen alcance transnacional, tanto en su estructura como en sus negocios, no controlan toda la cadena productiva de un bien ilícito y, en muchos casos, apelan a otras organizaciones o individuos para que les den apoyo. En tercer lugar, mencionamos las organizaciones criminales intermedias. Aunque conservan la jerarquía de quienes la lideran, el resto de la organización es mayormente horizontal y muchas veces contratan intermediarios (middlemen) y/o llegan a acuerdos con organizaciones más pequeñas que les permiten operar en territorios concretos; en general, su alcance es regional. Después están las megabandas, organizaciones criminales intermedias que cuentan con ciertas particularidades: tienen alcance local, su estructura es jerárquica y está bien definida y su tamaño es intermedio. Por último, mencionamos las bandas y clanes, ambas estructuras pequeñas y de alcance local, basadas en fuertes lazos de confianza y, aunque cuentan con una cúpula, son mayormente horizontales.

Los cárteles son grandes estructuras criminales, sumamente jerárquicas y complejas, que participan principalmente en actividades ilícitas, aunque no exclusivamente, vinculadas al tráfico de drogas. Los cárteles dividen los territorios geográficos para sus operaciones (plazas), pero son capaces de cooperar entre ellos, de ser necesario, a fin de cumplir sus objetivos. Aunque los cárteles surgieron originalmente en Cali y Medellín en los años ochenta, se puede reconocer una nueva generación de organizaciones criminales denominadas cárteles establecidas en México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles son organizaciones jerárquicas y piramidales que controlan toda la cadena productiva del mercado ilícito que manejan (habitualmente el narcotráfico) (Cieza, 2009). Los cárteles, sostienen Sampó y Quirós (2018) , funcionan como empresas transnacionales. Chabat (2005) sostiene que los miembros de los cárteles toman ventaja de las debilidades del Estado y las instituciones corrompiendo a funcionarios públicos para evitar la prisión, escapar de ella u obtener información policial a fin de evadir operativos contra ellos. Asimismo, sacan partido de los altos niveles de impunidad que caracterizan a nuestra región. Sin embargo, desde la caída de los cárteles de Medellín y Cali es difícil identificar una organización criminal que pueda ser considerada dentro de esta categoría, aunque algunas organizaciones mexicanas usen el nombre de cártel. Garzón Vergara (2013) señala que esto se debe, en gran parte, al proceso de fragmentación por el que han pasado las estructuras criminales de la región en los últimos treinta años.

En oposición a las rígidas estructuras jerárquicas y piramidales que caracterizaron a la era de los cárteles, las estructuras criminales que surgieron y se consolidaron luego de ellos se caracterizan por ser organizaciones más horizontales y dispersas en las que los líderes buscan maximizar las ganancias del negocio quebrando las estructuras tradicionales del mismo (Sampó y Quirós, 2018). Esto dio lugar a organizaciones de tipo mixto que, aunque mantienen un orden jerárquico, cuentan con mandos medios capaces de administrar los negocios y la estructura. Además, en algunos casos contratan intermediarios y/o se alían con estructuras criminales locales. A partir de la fragmentación causada por las caídas de los cárteles de Cali y Medellín (y de la idea de las estructuras criminales de volverse más escurridizas a los ojos del Estado) surgieron un importante número de organizaciones criminales transnacionales grandes e intermedias que se caracterizan por cooperar con distintos actores criminales de acuerdo con sus necesidades. Estas organizaciones trabajan con facilitadores, así como también, en muchos casos, delegan las tareas de soporte logístico en estructuras locales que conocen y controlan bien el terreno; es decir, son verdaderas empresas criminales transnacionales que buscan el rédito material y económico como objetivo último (Sampó y Quirós, 2018).

Recientemente, la utilización de nuevos conceptos como los de banda o megabanda criminal se ha extendido. De acuerdo con Briceño-León (2023) , las bandas criminales buscan el lucro económico y, a partir de allí, pueden eventualmente acceder al poder político que les garantiza el acceso a los negocios ilícitos que desarrollan. Según Prieto (2012) , el nombre de “bandas criminales” se asignó en Colombia a las organizaciones que surgieron de la desmovilización de los grupos paramilitares (2003-2006), asociados a distintos mercados criminales, pero especialmente al tráfico de drogas.

Bartolomé (2017) caracteriza a las megabandas ―y las relaciona particularmente con el contexto Venezolano― como grupos de, al menos, unos cien miembros en los que se han fusionado dos o tres bandas de menor tamaño. Estas megabandas, sostiene el autor, se dedican a un diverso número de actividades ilícitas, incluyendo especialmente la extorsión, el robo de autos y la trata de personas, entre otras. Adicionalmente, muchos de sus miembros han quedado en libertad luego de pasar un tiempo en la cárcel, lo que les ha valido de importantes contactos en el mundo criminal. De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela (2021, p. 5), las megabandas se caracterizan por no tener ideología política, ya que su fin es estrictamente económico. Son organizaciones con una estructura vertical bien definida, con un mínimo de cincuenta miembros asociados; controlan un territorio específico y tienen armas con alto poder de fuego.

Finalmente, existen países, como Argentina, Bolivia y Paraguay, donde predominan los clanes familiares, entendidos como pequeñas estructuras que abarcan zonas geográficas reducidas y que suelen ser organizaciones horizontales, aunque siempre reconocen algún líder. Se basan en lazos de sangre y se valen de la lealtad y el código de silencio para continuar con sus operaciones (Sampó y Quirós, 2018).

Gobernanza criminal

Cuando hablamos de gobernanza ―argumentan Villa et al. (2021) ― hacemos referencia a una estrategia de coordinación causal que implica la utilización de mecanismos formales e informales sobre un problema o cuestión específica. Como resultado, pueden dar lugar al establecimiento de prácticas institucionales formales. Más importante aún ―como sostienen Villa et al. (ibid.)― es que los actores armados no estatales participan en formas horizontales de gobernanza actuando sobre determinados espacios y poblaciones, a través de la provisión de formas alternativas de bienestar, empleo y significado, operando como organismos equivalentes al Estado allí donde la gobernanza estatal formal es débil o ha sido cuestionada.

Los actores violentos no estatales, dice Anguita Olmedo (2023) , buscan controlar el territorio como una forma de consolidar su poder, al tiempo que se garantizan el control sobre la sociedad, la economía y los recursos que se pueden obtener de esa área. Aunque no logren controlar completamente el territorio, los actores violentos no estatales pueden imponer un tipo de orden o gobernanza criminal, a pesar de su posible disputa con el Estado y/o con las autoridades locales (Anguita Olmedo, 2023). Como destaca Feltrán (2010) , los grupos armados no estatales necesitan imponer sus propias reglas y garantizar su cumplimiento, así como fomentar la cooperación de la sociedad civil, sea a través de la cooptación o de la coerción, con el fin de desplazar a otras organizaciones criminales que pudieran estar ejerciendo control territorial en esas zonas e incluso desplazar al Estado de forma sostenida en el tiempo. Asimismo, las organizaciones criminales necesitan corromper tanto a funcionarios públicos como privados para que el régimen de gobernanza criminal se mantenga vigente y sus actividades ilícitas sigan siendo prolíficas.

Desmond Arias (2006, 2017) fue uno de los primeros académicos en discutir la idea de gobernanza criminal. Mientras que muchos autores debatían la ausencia del Estado, Arias (2006) argumentaba que las estructuras criminales se valían del poder estatal al que podían acceder para garantizar el desarrollo de sus actividades delictivas a través de la violencia y de la cooptación de los líderes comunales. Como resultado, las estructuras criminales son capaces de ejercer control territorial y, eventualmente, gobernanza criminal.

Para Lessing (2020) las estructuras criminales pueden imponer el orden en espacios donde el Estado no consigue gobernar, por lo que muchas veces terminan por servir de puente entre las autoridades estatales y la sociedad civil. Sin embargo, advierte el autor, la gobernanza provista por las organizaciones criminales suele ser limitada y discontinua; regulan aquellos aspectos de la comunidad que afectan o pueden afectar a las actividades criminales, pero dejan otros librados a la forma en que los habitantes del territorio puedan gestionarlos (Lessing, 2020).

La gobernanza criminal, sostiene Sampó (2021) , es la imposición de un orden social alternativo al establecido por el Estado, caracterizado por la provisión de bienes y servicios a partir de los cuales la organización criminal gana legitimidad ante la sociedad civil, lo que le permite incrementar su poder. A partir del establecimiento de un régimen de gobernanza criminal, las organizaciones logran garantizar la continuidad de sus actividades basándose en la cooperación de quienes viven o trabajan en los territorios donde se establece el régimen, al tiempo que generan un mayor capital político que se construye sobre la base de la legitimidad conseguida frente a la sociedad civil. De esta manera, las organizaciones criminales pueden ocupar un rol de mediadoras entre la sociedad civil y las autoridades estatales, especialmente a nivel local.

Para Lessing (2020) las organizaciones criminales construyen legitimidad de dos formas: de abajo hacia arriba, es decir, con el consentimiento y la cooperación de la sociedad civil sobre la que se ejercerá la gobernanza, o de arriba hacia abajo, es decir, a partir de la imposición de distintos titulares de poder, como pueden ser líderes comunales. Pero, en realidad, estas formas de generar legitimidad no son excluyentes sino complementarias (Sampó, 2021). Cuando la sociedad civil debe coexistir con el miedo y/o no ve sus necesidades satisfechas “puede empoderar a líderes locales, pero también a actores criminales capaces de establecer un orden social alternativo, es decir, autoridad entendida como soberanía” (Anguita Olmedo, 2023, p. 621).

En este sentido, apuntan Ferreira y Richmond (2021) , las organizaciones criminales han desarrollado prácticas de gobernanza que evolucionan en función al progreso de la criminalidad: la gobernanza comienza centrándose en el control y la imposición de normas para los miembros de la organización (gobernanza interna); luego, se desarrolla para la gestión de actividades ilícitas, frecuentemente en alianza con distintos niveles del Estado (gobernanza del mercado delictivo) (Lessing, 2020); y, finalmente, los grupos se vuelven más autónomos a medida que logran el control e imponen normas que desafían el dominio del Estado, es decir, alcanzan la gobernanza criminal-civil (Lessing, 2020).

Paradójicamente, sostienen Ferreira y Richmond (2021) , la gobernanza criminal se ve frecuentemente como una alternativa legítima al orden establecido por el Estado y a las actividades vinculadas a la economía legal; es por eso que, en muchos lugares de América Latina, el “gobierno de los delincuentes” suele considerarse preferible al gobierno del Estado (Ferreira y Richmond, 2021).

De acuerdo con Arias (2017) , según el grado de consolidación de las estructuras criminales y el nivel de involucramiento de los funcionarios del Estado es posible distinguir cuatro tipos de regímenes de gobernanza criminal: primero, la gobernanza colaborativa, donde una estructura armada opera en colaboración con el Estado gobernando un espacio territorial concreto; segundo, lo que Arias denomina la gobernanza por niveles, que se caracteriza por la existencia de distintos grupos que compiten entre sí y establecen vínculos con los funcionarios del Estado, lo que produce un tipo de gobernanza en la que las estructuras criminales acatan órdenes de los actores estatales, pero no pueden gobernar por sí mismos; tercero, la gobernanza competitiva, que tiene lugar cuando una estructura violenta no estatal logra consolidar el control armado, pero sigue compitiendo con el Estado; y cuarto, lo que Arias denomina desorden criminal, debido a la existencia de distintas estructuras armadas opuestas que operan en un mismo territorio, buscan controlar el mismo segmento de mercado y mantienen relaciones de conflicto con el Estado.

Para que se establezca un régimen de gobernanza criminal, argumenta Sampó (2021) , las organizaciones criminales deben tener interés en conformar este régimen, que excede el control territorial de espacios concretos; este no siempre es el caso, pues dependerá del tipo de organización criminal que analicemos, de cuáles sean sus principales actividades y cuáles sus objetivos en términos de adquisición de poder.

Transnacionalización

La transnacionalización de una estructura criminal es un proceso que suele ocurrir de forma paulatina y que, de acuerdo con Varese (2011) , se debe a factores voluntarios e involuntarios. Respecto a los factores involuntarios, Varese destaca el rol de las migraciones y la necesidad, en muchos casos, que tienen las mafias de moverse de los territorios de origen para evitar ser capturados por las fuerzas del Estado y posteriormente condenados; entre los voluntarios está el hecho de que las estructuras criminales buscan traspasar las fronteras del Estado del que surgen para mejorar las condiciones de sus negocios. En este sentido, Varese (ibid.) destaca que las empresas criminales pueden decidir racionalmente expandirse a nuevos territorios con el fin de explotar nuevas oportunidades de negocios.

Esas oportunidades suelen estar vinculadas a la necesidad de adquirir nuevos recursos (cuentas bancarias, minerales, trabajadores, armas, etc.), a la posibilidad de invertir en espacios “seguros” para sus negocios, a la inexistencia de una estructura criminal consolidada con la que deba disputar un mercado (Varese, 2011), a la idea de reducir costos en la cadena de producción ―en muchos casos desembarcando en los países productores de los bienes ilícitos que quieren comerciar―, a la percepción de debilidad que muchos Estados reflejan y a la falta de información que esos Estados detentan (que puede influir en que la estructura criminal eluda a las fuerzas del Estado fácilmente).

Por supuesto que la transnacionalización de una estructura criminal particular se debe a factores exógenos y endógenos, al tiempo que consigna una evaluación de ventajas y desventajas al generar el movimiento. Es por eso que, en muchas ocasiones, la transnacionalización ocurre en más de una etapa y comienza con un tímido desembarco que puede culminar con la coronación de la estructura criminal como la organización hegemónica en esos nuevos espacios territoriales.

Tren de Aragua: estructura, gobernanza en las cárceles y toma del poder a nivel local

El Tren de Aragua surgió entre los años 2012 y 2013 en el seno de la cárcel de Tocorón, donde el Estado no proveía los servicios mínimos necesarios para la supervivencia de los presos, que triplicaban la capacidad del penal. A partir de allí es posible identificar tres momentos en la consolidación del poder y el crecimiento de la organización: el primero de ellos es la consolidación del poder del Tren de Aragua en la cárcel, vinculada al tipo de estructura criminal que los fundadores de la organización lograron montar; el segundo, el establecimiento y la consolidación de un régimen de gobernanza criminal a nivel comunitario; finalmente, el tercer momento es el de la transnacionalización de la organización criminal.

Primer momento: la consolidación del Tren de Aragua en el sistema penitenciario venezolano

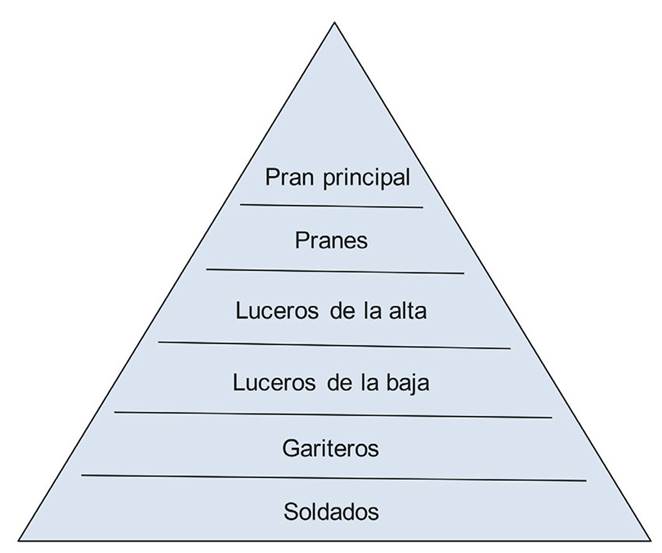

El Tren de Aragua es una organización jerárquica y piramidal (Antillano et al., 2016; Rísquez, 2023; Terán, 2021; Terán, 2022; Transparencia Venezuela, 2021). En la cúpula de la pirámide se encuentra el pran principal3 (Terán, 2023), Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el ‘Niño Guerrero’, aunque Rísquez (2023) sostiene que en realidad este cargo es colegiado y está dirigido por los “tres papás”, los tres fundadores vivos y líderes de la organización4. Luego, tanto en Venezuela como en todos los países donde la organización criminal tiene presencia, hay pranes. En una tercera línea, de acuerdo con el reporte de Transparencia Venezuela (2021), se encuentran los lugartenientes o luceros. Los “luceros de la alta” son las figuras más cercanas y de mayor confianza de los pranes. Luego se ubican los “luceros de la baja”, “la fuerza de choque que ejerce la mayoría de la violencia para proteger a los líderes” (Rísquez, 2023, p. 38). En una cuarta línea se posicionan los gariteros, que son los vigías, ejercen custodia y se encargan de transmitir información hacia arriba. Finalmente, en la base de la pirámide encontramos a los soldados, que, de acuerdo con Transparencia Venezuela (2021), son los integrantes de menor jerarquía (Ver figura 1).

Aunque gran parte de esta estructura surgió cuando los pranes estaban encerrados en Tocorón, y responde en gran medida a la lógica penitenciaria, la pirámide, así como sus jerarquías, se replica fuera de los muros de las cárceles. Sin embargo, no hemos encontrado evidencia, más allá de las afirmaciones de Rísquez (2023) , de que el liderazgo sea colegiado. Por el contrario, toda la evidencia parece apuntar a una clara centralización del poder y a que las decisiones descansan en la autoridad que el ‘Niño Guerrero’ ejerció durante muchos años desde las entrañas de Tocorón (Terán, 2022, 2023) y que hoy ejerce en libertad. Vale decir que las decisiones sobre las actividades del Tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela las toma la cúpula de la pirámide (Rísquez, 2023, p. 53).

Las prisiones venezolanas, sostienen Antillano et al. (2016, p. 197), muestran que no son los reclusos los que deben ser controlados y vigilados, sino que “más bien, lo que se ha desarrollado es una forma de gobierno interno administrado por los propios presos”. Ese gobierno interno es el resultado de la ausencia del control del Estado, lo que ha ocasionado que los reclusos construyan “un orden social y una jerarquía basados en la coerción y la violencia” (Antillano et al., 2016, p. 197). Esa estructura política, que tiene lugar dentro de la prisión, según Antillano et al. (2016), se conoce como El Carro. Se trata de un orden político similar al que la autoridad estatal podría instituir. En pocas palabras, es el establecimiento de un régimen de gobernanza criminal que posibilitó la consolidación del Tren de Aragua dentro y fuera de la cárcel. Como sostiene Lessing, esa gobernanza interna comienza centrándose en el control e imposición de normas para los miembros de la organización.

Ese régimen de gobernanza criminal no sólo proporciona seguridad frente a potenciales agresiones por parte del Estado o de otras organizaciones criminales, sino que, sobre todo, mantiene el orden interno imponiendo normas y castigos a las violaciones de esas normas. Debido a la utilización de mecanismos de cooptación, además de los de coerción, es posible entender cómo la organización criminal gana legitimidad entre los reclusos e incluso puede extender su poder más allá de la prisión.

Segundo momento: el establecimiento y la consolidación del modelo de gobernanza criminal del Tren de Aragua más allá de la prisión

Una vez organizados en distintas cárceles venezolanas, comenzó el segundo momento de la estructura criminal: el establecimiento y la consolidación del modelo de gobernanza criminal en comunidades cercanas a las prisiones, que permitió que el Tren de Aragua ganara legitimidad en la sociedad civil y construyera su poder con una fuerte base de apoyo comunal.

El primer espacio a dominar fue San Vicente, comunidad aledaña a la cárcel de Tocorón, donde, además, habitaban muchos expresidiarios que eran capaces de ejercer control territorial y, eventualmente, gobernanza criminal sobre la sociedad civil. De acuerdo con Terán (2023) , el origen del Tren de Aragua como megabanda se relaciona con exconvictos que salieron de Tocorón con el objetivo de organizar a las comunidades y crear lo que ellos denominan “zonas de paz”5. El Tren de Aragua comenzó a expandirse más allá de la cárcel gracias al accionar del ‘Grupo de los Sanos’6, a partir de la provisión regular de bolsas de alimentos y proteínas a todas las familias de San Vicente y también del financiamiento de las contribuciones que surgían de la extorsión a los comerciantes de la zona.

En un primer momento, el ‘Grupo de los Sanos’ se encargó de armar actividades lúdicas y recreativas que le permitieron acercarse a la comunidad y ganar confianza y legitimidad. Este grupo es el arma ‘blanda’ de la megabanda, en tanto se encarga de transmitir las comunicaciones del Tren de Aragua de forma pacífica y de impulsar actividades que redunden en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Además, sostiene Terán (2023) , están al mando de la inteligencia, saben todo lo que pasa en los territorios gobernados por la organización criminal y se lo comunican a los pranes.

Como parte de las actividades del ‘Grupo de los Sanos’ se constituyó una fundación, registrada legalmente, que posibilitó el acceso a subsidios y aportes del Estado y garantizó el dinero necesario para sostener las actividades de la comunidad. La fundación, sostiene Terán (2023, p. 283)

representa la cara legal y visible de la organización, la cual permite recibir subsidios y aportes de los diferentes niveles de gobierno para garantizar la realización de las actividades comunitarias programadas. Esos fondos son distribuidos en forma directa, según la discrecionalidad del liderazgo central de la organización.

La existencia de esta fundación parece sugerir un claro vínculo entre la organización criminal y las autoridades estatales, en tanto no sólo le han provisto de una personería jurídica, sino que le han otorgado subsidios que posibilitan su reproducción y supervivencia; es decir que estaríamos frente a un caso de gobernanza colaborativa, en términos de Arias (2017) .

En paralelo, el grupo armado conocido como el ‘Grupo de los Guerreros’, conformado por los luceros, estaba a cargo de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas por el Tren de Aragua en las poblaciones. Este grupo no sólo llevó a cabo ejecuciones, forzó exilios y eliminó a la delincuencia común, sino que se encargó de establecer la amenaza del uso de la fuerza sobre el territorio.

De acuerdo con Terán (2023) , a la primera etapa le siguió una etapa informativa, donde el Tren de Aragua daba a conocer, a través de asambleas comunitarias, las nuevas normas de convivencia y las consecuencias para quienes no las cumplieran. Se adelantaron tres medidas centrales, argumenta Terán (2023): (1) se les otorgó un plazo de un mes a quienes fueran policías o expolicías para que abandonaran el territorio que ahora estaba bajo dominio del Tren de Aragua (quienes no lo hicieron, fueron ejecutados públicamente al día siguiente de vencido el plazo); (2) se estableció la prohibición de practicar delitos comunes y de cualquier actividad delictiva que fuera realizada por fuera de la megabanda; quienes no estuvieran de acuerdo, podrían dejar el área (a los adictos se los exiliaba directamente, sin opción de sumarse a la estructura local del Tren de Aragua); y (3) a la sociedad civil se le prohibió hablar de lo que ocurría en la comunidad, se les impuso a los menores de edad un toque de queda a partir de las siete de la tarde, se prohibió la venta de alcohol y estupefacientes a todo menor de edad, también que los hombres ejercieran violencia doméstica y que la comunidad llamara a la policía en cualquier caso, ya que los luceros se encargarían de resolver los conflictos que pudieran surgir.

Queda claro que el Tren de Aragua perseguía dos objetivos con la implementación de las normas: primero, establecer un régimen de gobernanza criminal, es decir, un orden alternativo al impuesto por el Estado, a partir de la provisión de bienes (principalmente alimentos) y servicios, la provisión de seguridad y justicia, específicamente frente a los abusos policiales, los delitos comunes y la violencia de género; segundo, conseguir legitimidad en la comunidad, que cooperaría con ellos voluntariamente, en tanto se sentiría más segura, cuidada y protegida. Además, esa comunidad tendría acceso regular a alimentos en una Venezuela en plena crisis (Terán, 2023).

El proceso de transnacionalización del Tren de Aragua

La tercera oleada migratoria venezolana, que tuvo lugar entre los años 2017 y 2018, fue, de acuerdo con Muñoz-Pogossian (2018) , resultado de la sostenida crisis política, económica, social y humanitaria, y estuvo protagonizada principalmente por “poblaciones vulnerables, incluidas mujeres que viajan solas o con menores, menores no acompañados, adultos mayores, poblaciones indígenas, una golpeada clase media y personas en situación de pobreza” (Muñoz-Pogossian, 2018, p. 7). En consecuencia, la mayoría de los migrantes, que pertenecían a hogares de ingresos bajos y contaban con niveles educativos inferiores a los de las primeras oleadas migratorias, emprendieron su éxodo a pie, en autobuses, o combinando ambos métodos (Muñoz-Pogossian, 2018; Rísquez, 2023).

Esas vulnerabilidades fueron vistas como oportunidades por parte de la estructura criminal del Tren de Aragua, también golpeada por la crisis (Insight Crime, 2023; Rísquez, 2023); fue entonces, de la mano del tráfico de migrantes, que se inició su proceso de transnacionalización. La estructura criminal estableció un sistema de coyotes7, pero también de agencias de turismo que se encargaban de guiar a los migrantes, en situaciones muy precarias (Rísquez, 2023) que, en muchos casos, terminaron transformando un fenómeno de tráfico de personas ―en el que hay un acuerdo entre quienes deciden migrar y quienes los guían en la travesía― en uno de trata de personas, particularmente de mujeres, utilizadas luego con fines de explotación sexual, sobre todo en Chile y Perú. Como sostiene un informe de Insight Crime (2023, p. 14), “el control de las rutas migratorias y de las poblaciones de migrantes venezolanos ofrecía fuentes de ingreso lucrativas en la forma de tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual y extorsión o robo a las comunidades de la diáspora y los migrantes en tránsito”.

La frontera colombo-venezolana fue el primer lugar donde se reportó la presencia del Tren de Aragua fuera de su país de origen, lo que resulta lógico, puesto que históricamente ha sido un espacio de tránsito de migrantes. A pesar de que en las distintas oleadas migratorias, Colombia fue el destino principal; Chile, Ecuador y Perú también recibieron, recientemente, flujos importantes (Arena et al., 2022). De acuerdo con el último informe sobre las migraciones en el mundo, publicado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM, 2022), Colombia ha recibido cerca de 1’800.000 venezolanos, Perú cerca de 950.000, Chile más de 500.000 y Ecuador casi 400.000. Además, es difícil que en estas cuentas se contemple la totalidad de los migrantes irregulares, por lo que estaríamos hablando de un número mucho mayor al registrado.

El control de las trochas (pasos fronterizos informales) entre Venezuela y Colombia marcó el inicio de un negocio que posibilitó la expansión del Tren de Aragua hasta espacios tan australes como el sur de Chile. Las extorsiones iniciales, que hoy continúan, abrieron camino para la organización de travesías que les permitieran a los migrantes venezolanos buscar una mejor vida en países suramericanos donde, supuestamente, serían bien recibidos. Chile resulta el caso más claro si consideramos que el expresidente Sebastián Piñera incentivó la llegada de migrantes venezolanos (Entrevista DW, 2018) que se encontraron con la resistencia de una población que valora negativamente la inmigración reciente y asocia la palabra migración con criminalidad, según la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP, Sep.-Oct. 2023).

Recientemente, el académico Joseph Humire sostuvo que la organización criminal venezolana tiene hoy presencia en diez países gracias a la explotación de los migrantes y de su necesidad (Univisión, 22 de febrero de 2024). De acuerdo con la Orden Ejecutiva (O. E.) 13581 ―modificada por la O. E. 13863― del Gobierno de los Estados Unidos de América, el Tren de Aragua ha sido designado como organización transnacional significativa. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno de Colombia, ofrece millonarias recompensas por datos de los cabecillas del Tren de Aragua, al tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el Tren de Aragua es una amenaza criminal mortal en toda la región (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 11 de julio de 2024).

Factores que impulsaron la transnacionalización del Tren de Aragua

Como hemos dicho, existen tres factores principales que impulsaron el proceso de transnacionalización del Tren de Aragua hacia otros países suramericanos. Fuera de este análisis quedará la crisis económica, social, política y humanitaria que sigue azotando a Venezuela por tratarse de un factor que excede los alcances de la organización criminal, sin que deje de ser un factor central a la hora de tomar la decisión de expandir sus negocios más allá de las fronteras del país. Vale decir que, al menos en un primer momento, la transnacionalización se debió a factores involuntarios: la profundización de la crisis en Venezuela produjo restricciones a la hora de seguir explotando los mercados de los que se valía el Tren de Aragua, especialmente la extorsión, lo que forzó la búsqueda de nuevas oportunidades más allá de Venezuela. En un segundo momento, fueron factores voluntarios los que profundizaron la transnacionalización: la posibilidad de expandir sus negocios, particularmente aquellos vinculados al tráfico y la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero, terminó por provocar el desembarco del Tren de Aragua en otros países suramericanos, especialmente en Colombia, Perú y Chile.

Tipo de organización criminal y tipo de expansión

De acuerdo con los parámetros presentados en la sección conceptual, el Tren de Aragua era una megabanda cuando operaba solamente en algunas zonas específicas de Venezuela. Se trataba de una organización jerárquica y vertical con roles bien definidos para los miembros, cuyo objetivo era eminentemente económico. Basaba su poder, principalmente, en la gobernanza criminal que ejercía sobre la hoy desaparecida prisión de Tocorón y sus zonas geográficas subyacentes. Aunque logró expandirse territorialmente hacia otros sectores de Venezuela, el verdadero cambio de jerarquía se produjo con la transnacionalización de la organización.

A partir de su expansión a otros países suramericanos, podemos ver la transformación del Tren de Aragua de megabanda a organización criminal intermedia transnacional. Aunque la estructura sigue siendo vertical, dado que quienes están en el exterior también deben reportar sus actividades y enviar dinero al pran principal, es cierto que el resto de la pirámide se volvió más horizontal y dispersa, lo que dio lugar a una organización de tipo mixto. Esto se refleja en las distintas fuentes de información consultadas ―gubernamentales, policiales y judiciales― de países como Colombia, Chile y Perú, que coinciden en señalar que el Tren de Aragua opera en sus territorios mediante estructuras locales que siguen las instrucciones del pran principal. En este sentido, se ha visto cómo el Tren de Aragua es capaz de cooperar con otros actores criminales según su necesidad.

En una entrevista realizada por un medio de comunicación chileno, el fiscal regional de Tarapacá señala que Héctor “Niño” Guerrero “tiene conocimiento directo y permanente de todo lo que se hace aquí en Chile” (Basso, 1 de octubre de 2023). El fiscal menciona que hay evidencia de que el pran principal ha emitido órdenes directas para cometer ciertas acciones, incluidos delitos. Además, ha intervenido directamente en la resolución de problemas asociados con su estructura criminal en Chile. Asimismo, ha recibido pagos por estas actividades ―lo que indica la presencia de operaciones de lavado de dinero―, así como el pago de parte de los réditos generados en el exterior. Por otra parte, cuando ha tenido que subordinar las acciones de su estructura a otras organizaciones, como en el caso del Primeiro Comando da Capital en Roraima, también lo ha hecho (Rísquez, 2023).

Es importante destacar que el sistema de expansión del Tren de Aragua comenzó con la provisión de servicios de tráfico de personas y, a partir de allí, se basó en la cooperación con distintos actores criminales, para establecer, de esta manera, un sistema de franquicias y subcontrataciones. La Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI explica a un medio chileno que las franquicias funcionarían además como una forma para “incrementar su fuerza en términos económicos, delictivos y logísticos, acordes a sus zonas de actividad criminal” (Olivares, 29 de Marzo de 2024).

Bajo esta estructura, la organización criminal delega tareas logísticas en estructuras criminales locales que son las que conocen el terreno y tienen los contactos necesarios para desarrollar las actividades ilícitas que les otorgaran rédito económico. Se trata de una empresa criminal transnacional, con una sede central que tiene un alto grado de control sobre lo que pueden hacer las franquicias que se han desarrollado principalmente en Chile, Colombia y Perú. El Tren de Aragua impone normas y recibe dinero a cambio del “uso de su nombre”. La mencionada Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI puntualiza que las franquicias tienen como objetivo “permitir el uso de su marca, y con ello su reputación, mercado delictivo y territorio de acción” (Olivares, 29 de Marzo de 2024). Las franquicias son formas de fortalecer las alianzas que el Tren de Aragua precisa establecer con estructuras criminales más pequeñas y menos poderosas, pero capaces de proveerles recursos logísticos, humanos y económicos en territorios distantes de Venezuela.

En esta estructura de franquicias se puede ver que en lugares como Colombia, Chile o Perú hay más de una estructura criminal pequeña que pertenece al Tren de Aragua. Tal es el caso de ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’, ‘Los Hijos de Dios’, ‘Los Injertos del Tren de Aragua’, ‘Puros Hermanos Sicarios’, ‘Dinastía Alayón’ y ‘Los Gallegos’, entre otros.

Los documentos judiciales indican que usualmente utilizan la violencia o la amenaza del uso de la fuerza. Se les han imputado cargos por homicidios (Fiscalía General de la Nación, 3 de septiembre de 2023; Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 7 de febrero de 2024; Corte Suprema de Justicia de la República, 10 de enero de 2024). Ha habido casos en donde las víctimas fueron desmembradas y sus restos repartidos en la vía pública de algunas localidades de Colombia, incluida Bogotá (Fiscalía General de la Nación, 17 de marzo de 2024). En otras ocasiones, la Fiscalía de Arica ha reportado que las víctimas murieron por asfixia al ser enterrados con vida (Ministerio Público de Chile , 6 de junio de 2023).

Vale decir que, como la presencia del Tren de Aragua y sus franquicias ha sembrado terror en algunas sociedades, también han proliferado los “imitadores”. Los imitadores son delincuentes que utilizan el nombre de una organización criminal percibida como poderosa ―en este caso el Tren de Aragua― a la hora de perpetrar delitos comunes, como el robo de celulares o televisores de última generación. Es interesante observar cómo en los tres países donde esta estructura criminal tiene mayor presencia las autoridades judiciales han documentado esta situación.

Por ejemplo, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación se refiere a los detenidos como “presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada ‘Tren de Aragua’” (Fiscalía General de la Nación, 4 de septiembre de 2023). En Chile, algunas fuentes judiciales indican que la población civil ha presentado demandas contra presuntos miembros del Tren de Aragua. Los registros de estos casos muestran que, en ocasiones, delincuentes comunes cometen delitos en nombre del Tren de Aragua, aunque no se ha podido establecer una línea investigativa que confirme la veracidad de los hechos (Poder Judicial República de Chile, 5 de julio de 2023, 2 de febrero de 2024, 26 de septiembre 2023). En Colombia, se han reportado casos en los que la Policía y la Fiscalía General de la Nación han detenido a extorsionistas que se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua. Además de enviar amenazas a través de mensajería de texto, en los allanamientos se han encontrado panfletos con mensajes amenazantes alusivos al Tren de Aragua (Alcaldía de Bogotá, 2 de abril de 2024).

Sin embargo, cabe recordar que una de las primeras normas que establece el Tren de Aragua al desembarcar en un territorio e imponer un régimen de gobernanza criminal es la prohibición de este tipo de robos que afectan directamente a la población local. De allí que sea posible identificar a estos delincuentes como imitadores que se valen de los antecedentes de la organización criminal para sembrar miedo y sacar rédito de él.

Principal fuente de ingresos del Tren de Aragua

La transnacionalización del Tren de Aragua está directamente vinculada al tráfico y trata de personas, así como al lavado de dinero. De forma subsidiaria, se han involucrado en otros mercados ilícitos, como el tráfico de drogas, y a nivel local continúan financiándose principalmente a través de extorsiones (Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 13 de agosto de 2018; Poder Judicial República de Chile, 10 de octubre de 2023). Cabe resaltar, ya que es una característica distintiva de otras estructuras criminales de la región, que el Tren de Aragua no se centra en el narcotráfico; sólo ha habido reportes de pequeñas cantidades de ketamina, cocaína y marihuana, en muchos casos contrabandeada por migrantes irregulares que han sido forzados por el Tren de Aragua durante su travesía (El País, 6 de junio de 2024).

Los métodos de contacto con las víctimas de tráfico y trata de personas suelen centrarse en la actividad en redes sociales como Facebook y de mensajería instantánea como WhatsApp (Fiscalía General de la Nación, 4 de septiembre de 2023). De acuerdo con Insight Crime (2023, p. 21) “el Tren de Aragua ofrece paquetes en los que por lo general proporcionan transporte, alojamiento y alimentación a lo largo de todo el trayecto”, lo que, al menos en principio, parece facilitar la travesía de quienes deciden migrar de forma irregular utilizando los servicios ofrecidos por una estructura criminal.

La detención de ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’ en 2022 reveló la forma de operar de esta franquicia en Perú. Mujeres y niñas venezolanas, tras ser contactadas por “asesores”, recibían pasajes terrestres para viajar a Perú cruzando ilegalmente las fronteras y evadiendo controles migratorios. Una vez en Lima eran trasladadas a inmuebles que funcionaban como lugares de acogida y luego llevadas a las zonas de explotación sexual (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 25 de enero de 2023).

Los informes judiciales subrayan que, mediante la violencia, el abuso de poder y, sobre todo, aprovechando su situación de vulnerabilidad, les ofrecen falsas ofertas de trabajo (Poder Judicial República de Chile, 4 de enero de 2024). Bajo estas falsas ofertas laborales terminan siendo víctimas de explotación sexual en locales nocturnos, donde son forzadas a trabajar como damas de compañía o brindar servicios sexuales (Fiscalía General de la Nación, 4 de septiembre de 2023). Esto también permite a los locales nocturnos aumentar la clientela, lavar dinero y, en cierta medida, lograr un posicionamiento respecto a otros establecimientos del mismo rubro.

En la ciudad chilena de Arica, por ejemplo, funcionaban dos locales nocturnos donde se obligaba a mujeres extranjeras a prestar servicios sexuales (Poder Judicial República de Chile, 4 de enero de 2024), mientras que en la ciudad peruana de Lima se reportó que las mujeres extranjeras eran llevadas a plazas de explotación (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 25 de enero de 2023). En ambos casos, los informes judiciales indican que cada mujer debía pagar un monto por estos servicios sexuales. Además, en Lima, las mujeres debían pagar un monto de ingreso a la plaza de explotación, para después cubrir una multa total.

Estas mujeres están altamente vigiladas y controladas. Esto se evidencia en los operativos policiales, donde se han encontrado cuadernos con registros de las víctimas (Fiscalía de la Nación, 2 de diciembre de 2022). Además, la coerción es un modus operandi; así lo evidencian los documentos judiciales. En algunos casos, si las mujeres víctimas de explotación sexual no pagan la multa por el uso de la plaza, o no cumplen con el monto mínimo diario exigido, son agredidas física o psicológicamente e incluso amenazadas con propinarles daño a ellas o a sus familias en sus países de origen (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 25 de enero de 2023).

Además, la organización criminal amenaza con cerrar locales y hospedajes en sus zonas de explotación o ataca a personas que colaboran en la prevención de la prostitución en la vía pública, por lo que también se enfrentan a bandas rivales que no pagan por operar en sus zonas (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 25 de enero de 2023).

Por otra parte, la extorsión es otro tipo de actividad delictiva que les permite obtener réditos y mantener el control local. En una entrevista hecha por un medio de comunicación, el fiscal superior titular de Perú explica que una forma de extorsión es el sistema de concesiones, es decir, un sistema en el que la organización les impone condiciones a otros grupos locales por el mercado. En primera instancia, los miembros del Tren de Aragua intentan comprar el mercado que quieren explotar; en caso de que no lo quieran vender, lo concesionan, y, finalmente, si no aceptan las dos primeras opciones, se lo arrebatan y los amenazan de muerte. A través de las concesiones los grupos locales siguen cobrando su gota a gota, pero entregan el mercado y reciben un porcentaje a cambio (Ojo Público, 7 de noviembre de 2023). La extorsión también se realiza a nivel micro, tal como se hacía en Venezuela dentro de las prisiones y las comunidades dominadas por la organización.

Los documentos judiciales indican que el dinero de las multas y los pagos diarios (la causa) son entregados a miembros de la organización local, quienes lo envían al pran principal, radicado en el extranjero, con el propósito de financiar sus actividades ilícitas (Poder Judicial República de Chile, 4 de enero de 2024). Para ello, utilizan medios como bitcoins o pagos por Western Union e incluso apelan a familiares de algunos de sus compatriotas para que reciban dinero en Venezuela, bajo amenaza de muerte; de esa forma, se contribuye al lavado del dinero proveniente de las actividades ilícitas de la organización (Insight Crime, 2023).

En consecuencia, los negocios criminales del Tren de Aragua, en su versión transnacional, están concentrados en el tráfico y la trata de personas y, en menor medida, en el lavado de dinero. Por otro lado, en lo referente a negocios ilícitos locales, la extorsión sigue siendo el negocio más redituable para la organización.

Tipo de control territorial que ejerce el Tren de Aragua

En el caso del Tren de Aragua, en Venezuela, el desarrollo de un sistema dual de control territorial8 (Sampó et al., 2023) es claro: un sector de la organización, el ‘Grupo de los Guerreros’, se encarga de cobrar las vacunas o causas (el dinero que viene de la extorsión, dentro y fuera de la cárcel), utilizar la coerción y amenazar con el uso de la fuerza cuando lo considere necesario (Briceño-León, 2023). Por otro lado, el ‘Grupo de los Sanos’ se encarga de la cooptación a través de la provisión de servicios públicos y la entrega de bienes. Este lado “sano”, argumenta Briceño-León (ibid.), cuenta con un liderazgo social claro con capacidad para organizarse y cooperar con otros actores, incluidos actores estatales. Este modelo resulta en una extraña relación entre la sociedad civil y la organización criminal. Como sostienen Ferreira y Richmond (2021) , el gobierno de los delincuentes muchas veces se considera preferible al gobierno del Estado. Por un lado, los habitantes de las comunidades se sienten más seguros y alcanzan mejores niveles de bienestar en lo referente al acceso a alimentos y bienes, pero, por el otro, son testigos silentes de brutales crímenes. Es más, ellos mismos son, en muchos casos, los que sostienen el sistema de “bienestar” a través de sus aportes a “la causa”.

Fuera de Venezuela es muy difícil encontrar un caso en el que el Tren de Aragua haya establecido un régimen de gobernanza criminal o un sistema dual de control territorial. En Chile, donde la presencia de esta organización parece estar en aumento, la PDI (2023) resalta la necesidad de mantener cautela al validar o descartar la presencia de un grupo transnacional y al reconocer su instalación y el ejercicio de control territorial en suelo chileno.

En un informe enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados chilena se esgrime que esto implicaría que “el grupo criminal no sólo coloque operadores en suelo nacional, sino que se adjudique control de una zona geográfica determinada, que incluso reemplace al Estado” (PDI 2023, p. 8). Retomando lo planteado por Sampó (2021) , esta estructura criminal debe tener la intención real de conformar un régimen de gobernanza criminal que vaya más allá del control territorial de espacios concretos. La documentación judicial no proporciona evidencia sustancial para afirmar, por ejemplo, que en Chile la franquicia denominada ‘Tren de los Gallegos’ haya extendido su control a espacios geográficos amplios; aun en el caso de Arica, una de las ciudades más afectadas por el accionar del Tren de Aragua, no parece existir control territorial y mucho menos un régimen de gobernanza criminal.

De hecho, algunos de los documentos judiciales revisados plantean que en ocasiones los imputados argumentan que su desplazamiento a otras regiones del país está vinculada a su huida de actividades eventualmente realizadas por el Tren de Aragua, que los estarían poniendo en riesgo (Poder Judicial República de Chile, 2 de febrero de 2024). Así, también es importante destacar que en otros documentos, en los que se aluden vínculos con el Tren de Aragua, los delitos que se les impugnan corresponden principalmente a posesión, tenencia o porte de armas o sustancias químicas y no precisamente por formar parte de la estructura criminal (Poder Judicial República de Chile, 8 de marzo de 2023).

En algunas zonas particulares, como en el caso de los espacios fronterizos, se puede hablar de cierto control territorial por parte de la organización criminal con el fin de mantener los negocios ilícitos a los que se dedican. El control de las trochas, en la frontera entre Colombia y Venezuela, demuestra este punto. En este sentido, podemos aplicar la definición de gobernanza del mercado delictivo mencionada en la sección conceptual.

El Tren de Aragua, a pesar de carecer de un enclave territorial concreto, es una organización intrínsecamente violenta. Sobran los reportes de usos extremos de la violencia sobre sus propios miembros, en contra de quienes pertenecen a otras organizaciones y sobre quienes quieren evitar que continúen sus negocios. La clasificación de algunos documentos públicos, en el caso de Chile, como respuesta a las amenazas recibidas desde la organización, da cuenta de eso. Lo mismo pasa con la suspensión del juicio a varios cabecillas. Como resultado de las amenazas, se evitó trasladar a los presos al mismo espacio (provenían de distintas cárceles) y luego se terminó suspendiendo momentáneamente el desarrollo del juicio a fin de no poner en riesgo a los funcionarios del Poder Judicial implicados en el proceso.

Como sostiene un informe periodístico (OCCRP, 2023) basado en un reporte policial de Colombia, los miembros del Tren de Aragua “utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione, o no obedezca órdenes, su asesinato lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”. La intimidación de la sociedad civil es una de las formas que utiliza la organización criminal para garantizar su accionar. Algunos documentos judiciales dan cuenta de que un modo de intimidación es realizar amenazas a través de Whatsapp (Poder Judicial República de Chile, 22 de mayo de 2023). En otros casos, como Colombia, los audios interceptados por la Policía revelan la intimidación que algunos integrantes de esta estructura criminal ejercen contra sus mismos empleados por medio de amenazas de muertes que incluyen amenazas de uso de granadas (El Tiempo, 29 de junio de 2024).

Sin embargo, no hemos podido identificar, en este estudio, un enclave fuera de Venezuela donde el Tren de Aragua pueda ejercer la gobernanza criminal; incluso, los espacios donde podría estar ejerciendo control territorial son muy reducidos y, en general, están confinados a áreas fronterizas.

CONCLUSIONES

El Tren de Aragua es una organización criminal intermedia de carácter transnacional. A pesar de haber surgido en América Latina, extrañamente no es una organización que se dedique al tráfico de drogas. Por el contrario, sus actividades más redituables a nivel local están vinculadas a las extorsiones, mientras que sus beneficios económicos a nivel transnacional provienen del lavado de dinero y el tráfico y trata de personas.

Como otras organizaciones de la región, el Tren de Aragua surgió y se consolidó en un espacio estatal: la cárcel. Sin embargo, debido a la sobrepoblación carcelaria, así como a la falta de políticas públicas que buscaran reinsertar a los exconvictos una vez en libertad, en conjunto con la falta de bienes y servicios básicos (especialmente en torno a la alimentación y la higiene personal y del lugar), el lugar de la prisión fue capturado por la organización y terminó por convertirse en una fortaleza; desde ahí el pran principal tomaba decisiones sobre el futuro de comunidades venezolanas y extranjeras, y también allí recibía el dinero proveniente de las actividades ilegales del grupo. Esta organización criminal puede ser analizada en tres momentos: el apoderamiento de la prisión y la instauración del sistema de gobernanza criminal en el seno mismo del espacio estatal, el establecimiento de un régimen de gobernanza criminal en comunidades cercanas a las prisiones que manejaba a través del accionar del ‘Grupo de los Sanos’ y el ‘Grupo de los Guerreros’, y, finalmente, la transnacionalización.

La transnacionalización, más allá de haber sido impulsada por la crisis económica y social que azotaba fuertemente a Venezuela, fue posible gracias a tres factores que terminaron por transformar la organización. El primero de ellos fue el establecimiento de un sistema de franquicias en el exterior que les permitió cooperar con organizaciones criminales locales pequeñas (bandas o clanes) capaces de proveer la logística necesaria para desarrollar los negocios ilícitos que la plaza podía requerir. Es preciso decir que el Tren de Aragua siempre se mantuvo como una estructura altamente jerárquica y verticalizada, que centra su liderazgo en el pran principal, el ‘Niño Guerrero’. Sin embargo, el sistema de franquicias, los réditos económicos y los negocios asociados a ellas posibilitaron su transformación de megabanda a organización criminal intermedia transnacional. El segundo factor fue el rol del tráfico de personas como mecanismo para moverse por el subcontinente. Las migraciones masivas, concentradas en los sectores más vulnerables que protagonizaron la tercera oleada, permitieron que los criminales se camuflaran entre ellos y que los explotaran durante su travesía e incluso al final de ella. Al tráfico de personas se sumó uno de los negocios más rentables del mundo: la trata de personas. Sólo las personas pueden venderse innumerables veces, de forma tal que producen ganancias a pesar del paso del tiempo. Lamentablemente, esta forma de esclavitud moderna, que viola flagrantemente los derechos humanos, es hoy una de las principales actividades del Tren de Aragua y sus franquicias, especialmente en Chile y Perú. Finalmente, a pesar de lo mucho que se discute mediáticamente la instalación del Tren de Aragua en Chile, Colombia y Perú, no hemos encontrado pruebas del establecimiento de un sistema dual de control territorial, fuera de Venezuela, que incorpore elementos de cooptación y coerción a nivel comunitario con el objeto de establecer, a mediano plazo, un régimen de gobernanza criminal. Sin embargo, sí podemos decir que el modelo desarrollado en Venezuela puede haber contribuido a sembrar miedo en los países de destino, junto con la utilización de la violencia allí cuando lo creyeran necesario.

Uno de los principales desafíos que nos obliga hoy a enfrentar la criminalidad organizada es qué hacer con los criminales, considerando que las prisiones se han convertido en escuelas del crimen a lo largo de todo el continente y es necesario que aprendamos de los errores del pasado. En este sentido, es urgente encarar una reforma carcelaria ―que puede discutirse a nivel regional― que garantice el respeto a los derechos humanos de los presos y les provea una salida alternativa a la criminalidad una vez terminada la condena.

Es claro que este trabajo sólo comienza a discutir un tema ―por demás preocupante― que debe ser analizado en detalle. Para ello es necesario tener acceso a más y mejores datos. Los países de la región enfrentan serios problemas de información, ya sea por carencia de datos, por tenerlos en reserva o por cuestiones de seguridad. Lo cierto es que la falta de acceso a sentencias, casos e incluso estadísticas sobre crímenes hace muy difícil el trabajo de investigación. Como mencionamos al principio de este texto, sabemos que el artículo tiene limitaciones vinculadas a las pocas fuentes que tratan el tema. Sin embargo, creemos que es indispensable abrir el debate y proponer nuevas líneas de investigación entre las que se destacan la relación entre el pran principal y los pranes fuera de Venezuela, la independencia y/o libertad de las franquicias, la capacidad de adaptación y diversificación de los negocios del Tren de Aragua, la expansión de la organización hacia el norte del continente, entre otras.

Este documento, así como el inicio del debate en torno al Tren de Aragua, su presencia más allá de Venezuela y su consolidación como una organización intermedia transnacional, buscan posicionarse como un insumo de política pública que contribuya a las estrategias formuladas desde los gobiernos más afectados por la presencia del Tren de Aragua.

Finalmente, no queda más que recordar que no estamos frente a un “fantasma” imposible de vencer sino frente a una empresa criminal a la que tenemos que entender. Como se trata de una organización transnacional, es indispensable cooperar con los demás países de la región a fin de encarar una estrategia conjunta de combate al crimen organizado transnacional, que incluya la desactivación del Tren de Aragua en Suramérica