Introducción

El clientelismo en América Latina no desapareció con los procesos de transición a la democracia en la región. Contrariamente a las expectativas teóricas (Szwarcberg 2010), en algunos contextos se fortaleció, mutó y se democratizó, volviéndose más competitivo (Nichter 2018; Pérez Contreras 2018; Setrini 2011). Se convirtió en una de las instituciones informales más comunes e importantes de las nuevas democracias en la región (Deckard y Auyero 2022). En paralelo, los análisis sobre el fenómeno se han multiplicado y han despertado un “inusitado interés” entre los investigadores sociales (Auyero 2012, 9; Szwarcberg 2010, 142). En ese sentido, su estudio entró en la “tercera ola” desde comienzos de la década de 2000 (Mendes da Rocha 2023; Stokes 2009), marcada, entre otras características, por un predominio de trabajos de corte más cuantitativo y centrados en los periodos de campaña electoral y en la compra de votos (Dosek 2023; Nichter 2018).

Paradójicamente, quizás, la creciente producción académica sobre el fenómeno del clientelismo ha estado caracterizada por un diálogo más complejo entre los respectivos estudios y pocos acuerdos en torno a este tema en la literatura comparada. Así, existe relativamente poco consenso sobre los principales aspectos teórico-conceptuales (González-Ocantos y Muñoz 2018), incluyendo la definición misma del fenómeno (Mendes da Rocha 2023). Esta falta de acuerdos básicos dificulta las discusiones y la acumulación del conocimiento, dado que los conceptos son base para la descripción y esta última es, a su vez, imprescindible para buenas inferencias causales. En términos prácticos, esta situación termina segmentando el (campo de) estudio del clientelismo.

Las limitaciones mencionadas en la literatura y en la discusión académica sobre el clientelismo en América Latina generan mesas separadas, metáfora propuesta por Gabriel Almond (1999) para caracterizar la disciplina en general desde hace varias décadas. La fragmentación, la falta de consensos básicos y una limitada discusión entre las diversas tradiciones del estudio del clientelismo se agravan por la falta de encuentro entre la producción en inglés y en español en los estudios sobre América Latina. La existencia de mesas separadas se refleja en aspectos conceptuales, metodológicos y empíricos entre la literatura comparada en los dos idiomas. El análisis de la producción empírica de veintiocho revistas latinoamerican(ist)as en el periodo de 2010-2022 presentado aquí muestra que los “trabajos latinoamericanos” tienden a enfatizar la distinción entre clientelismo y compra de votos (centrándose en el primero), ser más cualitativos y ofrecer una mayor diversidad en términos de los casos estudiados.

Se propone que la existencia de estas mesas separadas tiene consecuencias directas sobre el campo de estudio del clientelismo. El trabajo argumenta que la inclusión de análisis de otros países, menos estudiados por la literatura comparada, no es solo importante per se para entender el fenómeno en otros contextos nacionales, sino que permite aproximarse a los casos opuestos (con lógicas y tiempos diferentes) entre el clientelismo anclado en partidos políticos y la compra de votos protagonizada por líderes locales independientes, y las distintas razones por las cuales las personas cumplen con su parte del intercambio. Esto se ilustra aquí a partir de los casos de Paraguay y Guatemala. En línea con la perspectiva de pensar las transformaciones ocurridas en las últimas décadas en América Latina, el trabajo sugiere que, dado el paulatino debilitamiento de los partidos políticos en la región, el cambio predominante en los vínculos clientelares debería ser (es esperable que fuera) el observado en los patrones en Paraguay e ir en la dirección de los encontrados en Guatemala.

El artículo se estructura en dos grandes partes. La primera parte está conformada por tres secciones. Primero, se revisan las últimas discusiones teóricas en el estudio del clientelismo, los consensos y desafíos (lagunas); segundo, se analiza la producción académica en revistas latinoamerican(ist)as sobre el tema, para tener un panorama sobre qué se ha estudiado/publicado en América Latina y cuáles son los principales patrones de esta producción académica; tercero, se utiliza la metáfora de las mesas separadas para caracterizar el estado actual del estudio del clientelismo en América Latina y su pertinencia. En la segunda parte, que corresponde a la cuarta sección, se examinan Paraguay y Guatemala como casos prototípicos de clientelismo y compra de votos en la región, y los principales mecanismos de estas estrategias políticas particularistas. El artículo cierra con un breve apartado de conclusiones.

Clientelismo versus compra de votos: una discusión teórica (sin consenso)

En los últimos años, varios estudios han reseñado la producción académica sobre el fenómeno del clientelismo y, en general, sobre los diferentes tipos de estrategias políticas particularistas (Muñoz 2016a, 160) o distributivas (Stokes et al. 2013). Estos estados del arte permiten ofrecer un balance de las principales discusiones. Es llamativo que los trabajos concluyan que existe relativamente poco acuerdo en torno a las principales cuestiones descriptivas y explicativas, pero tal vez resulta más notable la falta de consenso sobre el concepto mismo (Mendes da Rocha 2023). Dado que el consenso sobre la conceptualización es clave para las descripciones y las explicaciones, resulta significativo que el campo de estudio avance sin contar con esta base.

Los desacuerdos sobre el concepto tienen que ver principalmente con los supuestos de las definiciones más utilizadas y la diferencia entre clientelismo y compra de votos (Hilgers 2012). Si bien ambas prácticas pueden ser consideradas como “micro-particularismos” (Aspinall et al. 2024), por los lazos individualizados y relativamente directos entre ambas partes de los intercambios, existen (al menos) cuatro elementos de la definición del clientelismo que diferencian los dos conceptos (Mendes da Rocha 2023). Por un lado, la mayoría de los trabajos concibe el clientelismo como un intercambio condicional de bienes y servicios por apoyo político (electoral) entre los políticos y los votantes. Por tanto, el punto clave parece ser la condicionalidad (contingency). Esta presupone que los políticos pueden monitorear el comportamiento de los electores, particularmente su apoyo electoral (votación). Sin embargo, como muestran Hicken y Nathan (2020), los estudios existentes sobre el clientelismo en democracia no ofrecen evidencia de que esto sea posible y, por tanto, sugieren relajar incluso este rasgo definitorio del clientelismo.

La condicionalidad y la capacidad para monitorear el voto, además, presuponen que pueda existir control e imposición (enforcement) sobre los electores si estos no cumplen con su parte del intercambio (Hicken y Nathan 2020). Esto, a su vez, implica una relación de más largo plazo, en la que los intercambios son repetidos en el tiempo, lo que les permite a los políticos castigar a los desertores. Sin embargo, nuevamente, los trabajos existentes proveen muy poco sustento empírico de que esto efectivamente ocurra, esto es, que los políticos puedan castigar a los individuos directamente. Por tanto, se evidencia no solo que muchos trabajos sobre el clientelismo describen transacciones puntuales de un solo momento (single-shot spot transactions) (Yıldırım y Kitschelt 2020), sino que la evidencia es escasa y más bien anecdótica sobre el enforcement, incluso en caso de relaciones de largo plazo.

Por otro lado, el componente temporal surge como la dimensión clave en la discusión sobre la distinción entre el clientelismo y la compra de votos (Mendes da Rocha 2017, 404-405). Mientras el primero asume una relación de largo plazo (y una serie de otros supuestos), el segundo refiere a una transacción puntual, normalmente durante el periodo de campaña y el día de elecciones, entre personas que normalmente no se conocen previamente. Por tanto, el componente temporal y el carácter reiterado de los intercambios han sido postulados por las revisiones de literatura (Hicken y Nathan 2020; Mendes da Rocha 2023; Yıldırım y Kitschelt 2020) como clave para distinguir entre el clientelismo y las diversas estrategias de compra o, más recientemente, entre los tipos del clientelismo, el clientelismo relacional y el clientelismo electoral (Nichter 2018).

Sin embargo, esta última distinción genera nuevos problemas, al postular que existe clientelismo no relacional (esto es, clientelismo electoral) (Mendes da Rocha 2023) y, por tanto, elimina el componente temporal de la definición y de los supuestos del concepto. Asimismo, las estrategias durante el periodo electoral y de campaña pueden ser resultado y reflejo tanto de una relación de largo plazo como estar desconectadas de ella (Dosek 2023). De este modo, esta distinción puede generar más confusión, además de nuevos subtipos de clientelismo electoral, como es el clientelismo de campaña (Muñoz 2019). Así, la estrategia de adjetivización termina produciendo más ambigüedad aún sobre los posibles tipos y subtipos del clientelismo, y no termina de tomar en cuenta el componente temporal.1 Tal vez convendría separar ambos conceptos en función del criterio temporal, pensarlos por separado conceptualmente y analizarlos empíricamente como dos fenómenos diferentes. En ese sentido, la categoría más general y recientemente propuesta de “microparticularismos”, que pueden o no estar relacionados al momento electoral (Aspinall et al. 2024, 104-105), permite evitar la confusión terminológico-conceptual.

El concepto de clientelismo, en su versión minimalista, enfrenta desafíos similares a los del concepto de partidos políticos. La definición minimalista sartoriana, muy comúnmente utilizada, de clientelismo como “entrega de bienes materiales a cambio de apoyo electoral” (Stokes 2009, 605) tiene la ventaja de contar con una gran capacidad de “viajar” a diferentes contextos (Sartori 1970, 1033-1036). Sin embargo, si bien viaja más, denota menos, genera confusión conceptual y necesidad de adjetivización. Termia abarcando fenómenos muy disímiles (como muestra la sección empírica de este artículo) y, por tanto, perdiendo la capacidad de describir bien la realidad. El concepto de clientelismo, por tanto, puede sufrir de los mismos problemas que el de partidos políticos, aunque en la literatura parece haber un consenso sobre la distinción entre clientelismo de single-shot transactions y clientelismo relacional, y con relación a que ambos fenómenos tienen diferentes características y correlatos sistémicos y a nivel partidista (Yıldırım y Kitschelt 2020). El seguir usando la palabra clientelismo para ambos fenómenos parece más bien una batalla por la agenda de investigación, que refleja cierto path-dependence y motivaciones más pragmáticas que teóricas. En este contexto, usar clientelismo y compra de votos de manera intercambiable (Mendes da Rocha 2023) parece muy problemático y genera confusiones.

Esta cuestión conceptual está directamente vinculada a las preferencias metodológicas. Nuevamente, hay una clara división en la literatura entre estudios más cualitativos, de corte etnográfico y basados en trabajo de campo (Pellicer et al. 2022), y estudios más cuantitativos, de análisis econométricos o experimentos, que utilizan datos de encuestas. Mientras los primeros conceptualizan el fenómeno como clientelismo relacional, los segundos tienden a utilizar los conceptos de manera más bien intercambiable, enfocándose analíticamente en los momentos electorales y los intercambios single-shot por voto. Nuevamente, el componente temporal juega un rol importante, dado que es complicado captar la dimensión relacional de interacciones reiteradas, cuestiones de reciprocidad o las dimensiones simbólicas con herramientas estadísticas.2

La preferencia por determinadas conceptualizaciones y métodos tiene además consecuencias sobre los actores de la relación clientelar que se estudian. Ciertamente, los estudios más cuantitativos de la compra de votos (o clientelismos electorales) tienden a estudiar las élites políticas y sus estrategias durante los periodos electorales, dejando fuera del análisis los periodos de gobierno. Mientras tanto, las aproximaciones más etnográficas permiten enfatizar el papel de los “clientes” (Pellicer et al. 2022) y, particularmente, las relaciones entre estos y las élites (Auyero 2012). Más allá de los nuevos insights y estudios de dimensiones que cuantitativamente son más difíciles de analizar (p. ej., reciprocidad y la dimensión simbólica de las relaciones), los estudios más centrados en los “clientes” ofrecen también importantes aportes y nuevos criterios para distinguir de manera clara, conceptual y empíricamente, entre clientelismo y compra de votos. Como muestra Hagene (2015b), entre otros rasgos particulares de cada fenómeno, el clientelismo no solo es de largo plazo, sino que goza de legitimidad social. En cambio, la compra de votos es mal vista y goza de baja aceptación social.3

Finalmente, las revisiones recientes sobre el estudio del clientelismo en América Latina revelan otro punto problemático. El campo de estudio está dominado por los casos de Argentina, México y, en menor medida, Brasil. Por tanto, el mainstream de la literatura contiene muy pocos análisis de países como Colombia, Chile, Paraguay, Perú y los países centroamericanos. Como mencionan los trabajos recientes (Muñoz 2016b y 2019 ), esto tuvo como consecuencia que la teoría se haya derivado principalmente de casos con maquinarias partidarias, como el Partido Justicialista de Argentina o el Partido Revolucionario Institucional mexicano. Sin embargo, la centralidad de los partidos es comparativamente excepcional en la región y su fortaleza y presencia han ido descendiendo en el tiempo. Los partidos fuertes son la excepción más que la regla, y los partidos débiles y personalistas son lo más común. Por tanto, la diversificación de los estudios permite enriquecer la teoría sobre el rol y el tipo de partidos que presuponen el clientelismo y otras prácticas informales.

En este sentido, trabajos más cualitativos y estudios de caso en países donde los partidos no son tan fuertes (como Perú o Guatemala) o donde se han ido debilitando con el tiempo (como Colombia o Chile) son cruciales para entender el papel de los partidos en las localidades, dado que el clientelismo es un fenómeno prominentemente local (Weitz-Shapiro 2014; Zapata Osorno 2016). Por un lado, permiten ver cómo el clientelismo funciona en contextos de mayor personalización y si en estos hay equivalentes funcionales de las maquinarias partidarias. Por otro lado, Paraguay, donde persisten maquinarias partidarias fuertes, puede ofrecer nuevos datos empíricos y matizar el debate derivado de los dos casos más estudiados (Argentina y México), al compararlo con estos últimos. Finalmente, en situaciones de gran debilidad partidaria, como las de Perú y Guatemala, el fenómeno posiblemente necesita reconceptualización y nuevas categorías analíticas (como muestra Muñoz [2019] ), pese a que la opinión pública, los medios de comunicación y algunos estudios académicos hablan de clientelismo. Estos nuevos insights tendrían impacto directo sobre la teorización y la conceptualización de los dos fenómenos, el clientelismo y la compra de votos, y probablemente sobre los tipos del segundo.

Por tanto, esta discusión teórica propone al menos tres elementos para el análisis del contenido de las revistas latinoamerican(ist)as. Primero, aboga por una clara separación conceptual entre el clientelismo y la compra de votos en función del criterio temporal. Segundo, evidencia que hay una estrecha relación entre conceptualización y los métodos usados, pues estos profundizan la separación entre el estudio de los dos fenómenos, a la vez que terminan confundiéndolos. En ese contexto, el uso de métodos mixtos sería ideal para captar los dos fenómenos, su relación y otras dimensiones que permitan aproximarse a la dimensión temporal, entre otros aspectos de los intercambios. Tercero, el sesgo en la selección de los casos analizados y la poca inclusión de los menos estudiados limitan el conocimiento acumulado y condicionan la discusión teórico-conceptual.

Producción sobre el clientelismo en las revistas latinoamerican(ist)as

El análisis de contenido de las principales revistas de la disciplina se utiliza comúnmente para obtener una imagen aproximada de la producción académica sobre determinado tema o aspecto metodológico (Munck y Snyder 2007; Sellers 2019). Si bien este tipo de acercamientos evidentemente tiene ciertas limitaciones, sirve para ofrecer un panorama general de la producción académica en la región, que muchas veces no se ve reflejada en las revisiones de literatura comparada.

Este trabajo analiza veintidós revistas latinoamericanas de ciencia política (o ciencias sociales) de la región y seis revistas latinoamericanistas publicadas fuera de América Latina. La selección es más flexible que en estudios similares sobre el estado de la disciplina en la región (Basabe-Serrano y Huertas-Hernández 2018), ya que no solo incluye revistas indizadas en Web of Science o Scopus. La selección basada en la indización en Scopus (Basabe-Serrano y Huertas-Hernández 2018) dejaría fuera, por ejemplo, las revistas argentinas, ecuatorianas o centroamericanas. Por tanto, se agregan algunas de las publicaciones más importantes de la mayoría de los países, con el fin de tener una cobertura más diversa y plural, en términos geográficos, de la región.

La base de datos explorada acá fue recopilada inicialmente por Varetto y Dosek (2024) y ofrece una muestra que cubre el periodo de 2010 a 2022.4 En total se analizaron 7.894 artículos empíricos y de revisión de literatura.5 En estos se buscaron términos como clientelismo(s), clientelar(es), compra de voto(s), patronazgo y acarreo (y sus equivalentes en inglés/portugués), en los títulos, palabras clave y resúmenes para identificar los artículos que trataban sobre el fenómeno aquí estudiado o alguno de sus aspectos. Este filtro entregó un total de 129 artículos sobre clientelismo y conceptos similares, equivalente al 1,63 % del total de textos analizados, lo cual, dada la importancia del fenómeno y su presencia en el discurso público, resulta relativamente poco.6 La palabra clientelismo (o sus variantes) se encuentra en 113 casos; patronazgo, 18 veces, y compra de voto(s), en 12 ocasiones. Dado que los conceptos pueden aparecer simultáneamente en un solo artículo, la suma de los artículos positivos -esto es, los artículos de la muestra que estudian el fenómeno analizado- es menor que la suma de las veces que se hallan los tres conceptos. En cualquier caso, los resultados dejan ver que el término clientelismo es, generalmente, el más usado.

La distribución de casos/artículos positivos en el tiempo y entre las revistas presenta los siguientes patrones. Por un lado, en el periodo analizado hay importantes altibajos (dentro del escaso número de casos positivos en términos absolutos): hay un artículo en 2022 y 18 en 2014 y un promedio de casi 10 por año. Por otro lado, la mayor presencia de los artículos en términos absolutos corresponde al Latin American Politics and Society (14 artículos), al Journal of Politics in Latin America (13) y, finalmente, América Latina Hoy (10) y Latin American Research Review (10), todas revistas latinoamericanistas editadas fuera de los países de la región. Entre las latinoamericanas, destacan la Revista Mexicana de Ciencias Sociales y Políticas con 7 artículos y 3 revistas con 6 (Revista de Sociologia e Política, Revista de Ciencia Política y Colombia Internacional). En cambio, en 4 revistas latinoamericanas no hay ningún artículo sobre el clientelismo o fenómenos similares (Revista Anuario del CIEP, Revista Ciencia Política y Gobierno, Revista Brasileira de Ciencia Política y Dados).

Sin embargo, una mirada más cualitativa a los artículos identificados revela que solo algunos analizan los fenómenos estudiados aquí, mientras que otros trabajos solo mencionan el concepto, pero no lo desarrollan o el artículo trata principalmente sobre otro tema. Al “limpiar” la base de datos con base en esta consideración, la muestra se reduce a 86 artículos. Si bien esto no cambia mucho las tendencias mencionadas, el análisis que sigue abarca estos últimos 86 artículos positivos.

El análisis sustantivo de estas investigaciones se centró en cuatro dimensiones, relacionadas con el nivel de análisis, el diseño de investigación, la metodología y los países estudiados. En primer lugar, la mayoría de los trabajos (59,3 %) analiza el fenómeno desde una perspectiva subnacional, mientras los demás tienen un enfoque más nacional; los primeros se centran en el estudio empírico de alguna localidad o comunidad, y los segundos proponen una mirada más general sobre los cambios en los vínculos en los sistemas de partidos o un análisis a partir de encuestas de opinión pública representativas a nivel nacional. En todo caso, el predominio de los estudios subnacionales no es sorprendente, dado que se trata de un fenómeno casi inherentemente local (Weitz-Shapiro 2014; Zapata Osorno 2016).7

En segundo lugar, la mayoría de los trabajos corresponden a estudios de caso (62,8 %) y las comparaciones son más escasas (37,2 %). Esto tampoco es sorprendente, dado que los análisis de la política local en la región suelen ser poco comparativos (Varetto y Dosek 2024); la política comparada latinoamericana, en general, produce pocas investigaciones comparativas (Basabe-Serrano y Huertas-Hernández 2018), y los estudios del clientelismo son contextualmente anclados y complejos de realizar en diferentes países dentro del mismo diseño de investigación. Más aún, las comparaciones halladas son de carácter subnacional dentro del mismo país y faltan trabajos comparativos entre países, lo que posiblemente limita la validez externa de los hallazgos (Dosek 2020; Snyder 2001).8

En tercer lugar, los estudios analizados son predominantemente cualitativos (58,1 %), con una minoría de trabajos cuantitativos (26,7 %); también hay un porcentaje importante que utiliza métodos mixtos (11,6 %).9 Por tanto, al menos en la literatura latinoamericana, los trabajos cualitativos siguen dominando, contrario a lo que plantea Nichter (2018) sobre el mainstream de la ciencia política comparada. Se trata en su gran mayoría de investigaciones basadas en trabajo de campo y/o uso de métodos etnográficos. En cambio, en los trabajos cuantitativos predominan los análisis de regresión a partir de encuestas de opinión pública, con ocasional uso de algún tipo de experimentos. Los métodos mixtos combinan ambas aproximaciones y algunos incluyen análisis espaciales en lugar de modelos econométricos.

En cuarto lugar, los tres países federales (Argentina, Brasil y México) efectivamente dominan los casos analizados por los estudios en la muestra, pues abarcan casi el 60 % de los trabajos. No obstante, Colombia y Chile están también presentes, cada uno con aproximadamente un 10 %. De la misma manera, los artículos que analizan toda la región también superan levemente el 10 %.10 Por tanto, estos datos muestran que la producción en las revistas latinoamerican(ista)as es un poco más diversa que lo que muestra el mainstream, a la vez que evidencian la necesidad de diversificar aún más los estudios sobre el fenómeno en la región. Si bien los datos pueden estar condicionados por las revistas analizadas, es muy llamativa la total ausencia de trabajos sobre países como Paraguay, Perú o Ecuador.

¿Mesas separadas?: concepto, metodología e investigación empírica

La metáfora de mesas separadas capta la idea de una disciplina segmentada, fragmentada, con poco diálogo entre las diferentes corrientes y escuelas existentes (Almond 1999). Almond (1999) proponía la existencia de cuatro grupos, de acuerdo con sus preferencias metodológicas (y perspectivas sobre la historia de la disciplina), que estaban sentados en sus propias mesas claramente identificadas, compartiendo la misma cafetería, pero que no dialogaban bien y tenían relativamente pocos acuerdos básicos sobre cómo hacer la investigación en la disciplina. El centro de la cafetería estaba en la penumbra y, por ende, el diálogo escaseaba.

Este artículo argumenta que la producción académica reciente sobre el clientelismo y conceptos similares sigue los patrones de las mesas separadas. Si bien las respectivas tradiciones estudian el mismo fenómeno, el campo está segmentado y fragmentado. Nuevamente, la cuestión de la metodología parece ser central e impacta sobre cuestiones conceptuales e, indirectamente, sobre los países estudiados. La división es particularmente notable entre investigaciones más cuantitativas (que utilizan análisis econométricos, encuestas y/o experimentos), que tienden a entender el clientelismo como compra de votos (o, en todo caso, no distinguen entre los dos), y las más cualitativas, basadas en trabajos de campo o aproximaciones etnográficas, que distinguen más claramente entre los dos conceptos y se centran en relaciones de más largo plazo vinculadas al clientelismo.

Más aún, el estudio del clientelismo como mesas separadas parece a veces más bien un diálogo en una sola dirección, dado que los trabajos producidos en América Latina (y, particularmente, los que están en español) buscan dialogar con los estudios producidos en el norte global, mientras que al revés no funciona. Ciertamente, los trabajos en español o en portugués aparecen en los estudios de casos sobre los respectivos países, pero no son considerados como aportes teóricos o en las revisiones de literatura.

En ese sentido, los estudios sobre el clientelismo en las revistas latinoamerican(ist)as ilustran los tres componentes de las mesas separadas. Primero, esta producción tiende a enfatizar más claramente la distinción entre el clientelismo y la compra de votos como dos conceptos diferentes, con sus propias características, que no deben ser confundidos o igualados. En ese sentido, se concibe el clientelismo como una práctica legítima y socialmente aceptada de solución de problemas basada en redes informales construidas a lo largo del tiempo, mientras la compra de votos es una práctica limitada a los periodos electorales y es vista como ilegítima y vergonzosa (Hagene 2015b, 140-142). Esto se encuentra no solo en los artículos y las revistas, sino también en algunos libros recientes que han abordado el tema y la discusión conceptual. En ese sentido, Hilgers (2012, 168) es muy enfática en sostener que “[el concepto de] clientelismo se ha vuelto tan borroso hasta ser caprichosamente intercambiable con algo tan corto/momentáneo/efímero y operacionalmente sencillo/directo como un candidato que paga un monto en efectivo a un ciudadano durante el día de la elección”, y alerta sobre el “estiramiento conceptual” y la imposibilidad de distinguir entre el clientelismo y otras prácticas similares como, justamente, la compra de votos, pero también el patronazgo o el compadrazgo.

Segundo, los aspectos conceptuales están asociados a (por no decir condicionados por) las cuestiones metodológicas. Si la tercera ola mainstream es cada vez más cuantitativa, y utiliza análisis econométricos, encuestas y experimentos, la literatura latinoamericana es más cualitativa, de corte etnográfico y contextualmente más anclada, y no basada en supuestos rígidos y situaciones abstractas (Mendes da Rocha 2023). Aunque estos trabajos sean probablemente más descriptivos, el uso de métodos cualitativos y aproximaciones etnográficas es más común (Combes 2018; Serrano Corredor 2020; Tejera y Castañeda 2017, entre otros), y su mirada suele ir más allá de los momentos electorales.

Tercero, la producción latinoamericana tiende a ser mucho más variada en términos de los países latinoamericanos analizados. Como se mencionó, si bien los casos de México, Brasil y Argentina representan una parte importante de los estudios, otros como Colombia y Chile aparecen también bastante, cosa que no se refleja en las revisiones de literatura del mainstream de la disciplina. Esto se agrava cuando a esta revisión se suman libros recientes que son claves para entender el clientelismo en países como Colombia, Chile o Paraguay (Lachi y Rojas Scheffer 2018; Ocampo 2014; Pérez Contreras 2020; entre otros).11

Por tanto, si bien en el mainstream (cuantitativo) puede haber menos trabajos de corte cualitativo que exploren las relaciones clientelares más allá de los periodos de campaña (Nichter 2018, 205), para plantear una conclusión más general habría que revisar más la literatura nacional de los respectivos casos que no es contemplada en las revisiones de estado del arte comparativas sobre el fenómeno del clientelismo. En otras palabras, el balance depende mucho de hacia dónde se mire y de qué tipo de publicaciones se revise.

Contribuciones de los casos menos estudiados: lecciones desde Paraguay y Guatemala

La existencia de mesas separadas tiene consecuencias tanto sobre la diversidad de los debates y los casos estudiados como sobre la riqueza de algunas de las discusiones teóricas y empíricas más importantes en el estudio del clientelismo. Como se mostró, el estudio empírico del clientelismo en América Latina está bastante sesgado hacia los tres países federales (Argentina, Brasil y México). Por tanto, la ciencia política en la región en general sufre un sesgo hacia los países grandes (Rokkan 1970; Zuo 2015) y, dentro de estos países, hacia determinadas unidades subnacionales. En ese sentido, este artículo describe, de manera breve y sin una pretensión de exhaustividad, dos casos poco estudiados en la literatura comparada, aunque con altos niveles de exposición a prácticas clientelares (intercambio de votos por bienes, servicios u otros favores), según las mediciones disponibles (González-Ocantos y Oliveros 2019): los de Paraguay y Guatemala. Según las estimaciones de González-Ocantos y Oliveros (2019), los dos países pertenecen (junto con República Dominicana, Honduras y México) a los cinco con mayor “prevalencia de clientelismo” en la región (por encima de casos paradigmáticos, como Argentina o México).

A su vez, estos países ocupan los extremos opuestos en términos de fortaleza y centralidad de los partidos políticos, cuyo rol se explora más adelante en los cambios del clientelismo y la compra de votos en general en la región. Mientras en Paraguay los dos partidos tradicionales siguen ordenando la vida política y sus políticos ocupan la mayoría de los cargos de elección popular (Abente Brun 2022; Lachi y Rojas Scheffer 2018), los partidos guatemaltecos son extremadamente débiles, sin raíces en la sociedad y el territorio, carentes de continuidad entre elecciones y el sistema es considerado como un caso de no-sistema (Sanchez-Sibony 2009).

En este contexto, los dos países ilustran dos fenómenos diferentes, pese a tener niveles muy similares de “clientelismo” según las encuestas, lo que podría sugerir realidades parecidas. Mientras el caso paraguayo es un claro ejemplo de clientelismo anclado en partidos políticos, el guatemalteco ilustra la compra de votos sin partidos estables. En línea con las diferencias conceptuales propuestas por Hilgers (2012) y Hagene (2015b), evidencian lógicas opuestas que permiten cuestionar la práctica de subsumir estos fenómenos en ambos países bajo el concepto de clientelismo y de usar los conceptos de clientelismo y compra de votos de manera intercambiable. No solo por las características particulares, sino sobre todo por la centralidad de los partidos, las razones y el control del voto y el criterio temporal, los casos muestran lógicas diferentes, lo que avala la necesidad de separarlos analíticamente.12

En las siguientes líneas se ofrece una breve caracterización de las lógicas del funcionamiento del clientelismo / compra de votos en ambos casos, con el fin de establecer los principales contrastes que permiten ver diferencias clave. La descripción se basa en una síntesis de literatura secundaria y fuentes periodísticas y busca contribuir a una perspectiva más comparada en la literatura sobre el clientelismo y la compra de votos en la región.

El paraguayo es un caso prototípico del fenómeno del clientelismo, anclado en las estructuras organizativas de los dos partidos tradicionales en el país (Abente Brun 2022). Las relaciones clientelares se mantienen tanto en el periodo de gobierno como durante las campañas electorales. De hecho, en los periodos electorales, los intercambios se materializan con más fuerza, respondiendo a las lógicas de largo plazo (Dosek 2023). Las personas están conectadas a los partidos políticos a través de una red de operadores o brokers (que incluso puede tener varios niveles), quienes ayudan a canalizar las demandas particularistas de la ciudadanía (Lachi y Rojas Scheffer 2018). En ese sentido, el clientelismo funciona en Paraguay, similar a como lo hace en Argentina (Auyero 2012), como una red de solución de problemas ante las situaciones de precariedad y débil presencia estatal.

El funcionamiento del clientelismo está insertado en la identificación con los partidos políticos y los altos niveles de afiliación a estos (Lachi y Rojas Scheffer 2018). Las identidades partidarias siguen siendo importantes y ayudan a guiar tanto el comportamiento de las personas como el de los brokers, quienes son mayormente partidarios y leales a los partidos políticos o, en todo caso, a alguno de sus sectores o facciones.13 El clientelismo se construye sobre las obligaciones mutuas y el sentido de reciprocidad entre los actores en estas relaciones (Lachi y Rojas Scheffer 2018). Dichos vínculos se construyen a lo largo del tiempo, mediante compromisos adquiridos tanto en la campaña como a pedido de las personas para dar respuesta a problemas cotidianos (como, por ejemplo, la consecución de medicamentos, materiales de construcción, facturas de servicios básicos o trabajo) que los políticos locales resuelven a través de los brokers, o en su defecto hacen una gestión con políticos en otros niveles del sistema cuando las demandas sobrepasan sus capacidades (Dosek 2023; Lachi y Rojas Scheffer 2018).

De esta manera, durante el periodo electoral y el día de las elecciones, más allá de una intensificada actividad de las maquinarias partidistas, lo que predomina es la movilización (o compra de participación política) de los votantes a las actividades políticas y a las urnas durante los comicios (Dosek 2023). Como comenta uno de los concejales en la zona metropolitana de Asunción: “El voto no se le paga, se trabaja […] se trabaja durante todo el tiempo, tiene un proceso, tiene un proceso de trabajo” (citado en Dosek 2023, 620). Por tanto, la compra directa del voto, de tipo single-shot, es poco común, entre otros factores, porque es muy cara para movilizar a las personas en grandes cantidades. Las razones del voto por los partidos nacen entonces de una combinación de factores como la identificación con el partido, la reciprocidad y obligación mutua, y las interacciones repetidas con los políticos (Lachi y Rojas Scheffer 2018; Morínigo 2008), dado que, como reconocen ellos mismos, es imposible controlar cómo votan las personas individualmente (pero el sistema sigue funcionando).

En el caso guatemalteco, los partidos políticos a nivel nacional son sumamente débiles, personalistas y poco representativos, a la vez que, a nivel local, son simples máquinas electorales mediante las cuales se accede a los recursos del Gobierno. Para poder llegar a la ciudadanía, estos partidos necesitan asociarse con brokers locales que movilicen a la población y sirvan de mediadores entre ambos. Así, buscan conseguir votos y apoyo político fundamentados no en vínculos programáticos o ideológicos, sino en lógicas cortoplacistas de intercambio o intimidación y/o coerción (González-Ocantos et al. 2020), apuntando a la población más vulnerable: las personas más pobres (Barragán 2020) y la población indígena (Barragán 2023; Pallister 2013). Esta lógica se intensifica cuando los candidatos llegan al poder y se consolidan la pobreza y la desigualdad, ya que los partidos muchas veces no buscan el desarrollo, sino ganar elecciones (Copeland 2015).

Debido a la naturaleza de los partidos guatemaltecos, estos son incapaces de mantener relaciones clientelares (Brink Halloran 2013), y de controlar las acciones y la lealtad de los brokers (González-Ocantos et al. 2020). A pesar del financiamiento de los partidos, muchas veces ilícito (Cicig 2015), las organizaciones partidarias cuentan con recursos limitados, por lo que dependen de los recursos de los brokers independientes locales (Herrarte y Naveda 2019), a quienes intentan captar a cambio de candidaturas, trabajo, dinero o promesas de desarrollo. En cambio, los partidos en el Gobierno, local o nacional, buscan usar recursos estatales para fortalecer y expandir sus bases (Sandberg y Tally 2015), entablando relaciones de patronazgo que, en el ámbito local, han permitido a algunos alcaldes conseguir la reelección (Brink Halloran 2013). A nivel nacional, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) parece ser el único partido que logró utilizar los recursos estatales para consolidar una base relativamente sólida y una durabilidad que le permita entablar relaciones de clientelismo (Sanchez-Sibony y Lemus 2021).

El rol de los brokers es, en esencia, “asegurar, a través de lealtades a su persona [a los brokers], manipulación o coerción, un comportamiento específico durante [las] elecciones” (Herrarte y Naveda 2019). Por su parte, los votantes muchas veces creen que su voto no es secreto, aunque los políticos reconozcan que no es posible controlar el voto emitido (Gonzalez-Ocantos et al. 2020).14 Los brokers actúan diferente dependiendo de la fortaleza de las estructuras tradicionales locales, entendidas como el control exclusivo de redes sociales de influencia, distribución de bienes y servicios, y sistemas de castigo e intimidación a los votantes (Herrarte y Naveda 2019). En comunidades donde estas estructuras son débiles, predominan los líderes locales y comités u organizaciones locales cuya capacidad para movilizar el voto es muy limitada; los brokers se centran en negociar recursos para el desarrollo (Grant 2001) y desconfían de los partidos (Brink Halloran 2013). En cambio, en comunidades donde predominan los caudillos, las estructuras tradicionales están consolidadas, de modo que pueden negociar con los partidos candidaturas a cambio de votos. Sin embargo, estos caudillos son autónomos y negocian con varios partidos. Este control exclusivo de los caudillos sobre estas estructuras representa un capital político útil para los partidos, con los que mantienen una relación de interdependencia (Rosal 2020). Estos caudillos buscan convertirse en candidatos y extender sus redes a nivel nacional y, junto con el crimen organizado, han consolidado un Estado caracterizado por la corrupción (Pallister 2023).

Paraguay y Guatemala y el futuro de las estrategias particularistas en América Latina

La descripción de la situación en Paraguay y Guatemala permite pensar en dos casos extremos de fenómenos asociados en la literatura a estrategias políticas particularistas. Como argumentan Aspinall et al. (2024) para el Sudeste Asiático, los países tienden a estar asociados a diferentes “regímenes de movilización electoral”, que varían en función de los principales actores, redes políticas y tipos de estrategias particularistas. Si bien los contextos son diferentes, el ejercicio que se propone aquí sugiere, de manera similar a los casos asiáticos, que los países latinoamericanos pueden ser ubicados alrededor de un continuo caracterizado en el contexto de la región por la importancia de las estructuras partidarias y las lógicas que guían los intercambios entre las élites políticas y los votantes.

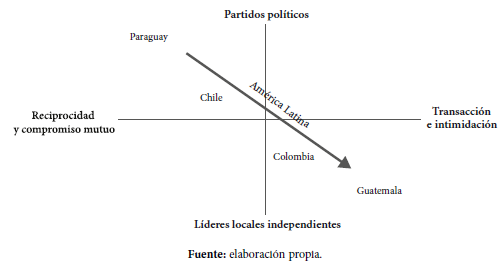

Como ya se mencionó, este artículo sugiere, en línea con parte de la literatura (Hagene 2015a y 2015b ; Hilgers 2012), que los dos ilustran fenómenos conceptual y empíricamente diferentes: clientelismo anclado en partidos en Paraguay y compra de votos basada en líderes locales independientes en Guatemala. Al mismo tiempo, ambos permiten pensar los cambios en este tipo de vínculos (Kitschelt y Wilkinson 2007) en la región en las últimas décadas, y cómo puede impactar sobre ellos el debilitamiento de los partidos políticos (tradicionales) latinoamericanos.

Este trabajo sugiere que, en términos generales, el debilitamiento paulatino de los partidos contribuirá a que los vínculos particularistas en la región se muevan desde las lógicas del caso paraguayo, ya de por sí relativamente excepcional, hacia los patrones observados en Guatemala. La literatura comparada muestra que la fortaleza y centralidad de los partidos políticos es importante tanto para pensar la teoría del clientelismo como para entender las transformaciones de este fenómeno en la región después de las transiciones a la democracia (Muñoz 2016b). En esa misma línea, los dos casos aquí brevemente reseñados muestran la importancia de los partidos y sus estructuras organizacionales para entender las diferencias entre los dos países.

Varios estudios constataron que, contra las expectativas, el clientelismo en la región no desapareció tras la transición a la democracia, sino que se volvió más competitivo, se hizo central para la mayoría de los partidos políticos (no solo los tradicionales o posautoritarios) y se fue fragmentando entre diferentes actores y en diferentes niveles de gobierno. En ese sentido, Muñoz (2016b) dio un paso adicional y analizó cómo se transformó el clientelismo en Argentina, Colombia y Perú con las reformas de descentralización, particularmente durante la década de 1990, mostrando no solo las variaciones entre los países, sino sobre todo las características pre- y posreformas. Entre otros factores importantes, el colapso de los partidos políticos en Perú ayuda a entender por qué en ese país se dieron transformaciones más importantes, que terminaron en la fragmentación de la corrupción en los Gobiernos subnacionales y el aumento de prácticas particularistas (clientelismo de campaña) limitadas a periodos de campaña electoral.

Por tanto, buscando una tendencia regional y simplificando las particularidades de los casos, en este trabajo se plantea, a modo de hipótesis, que la presencia de estos fenómenos se va a mover desde el tipo ideal paraguayo a las lógicas observadas en Guatemala, dado el repliegue organizacional y la débil presencia territorial de los partidos políticos en muchos países de la región (Muñoz y Dargent 2017; Morgan 2018; Roberts 2012, 49; Wills-Otero 2016). El gráfico 1 resume este desplazamiento desde el clientelismo anclado en partidos políticos en Paraguay a las lógicas de compra de voto mediante líderes locales independientes en Guatemala.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Transformación de las estrategias políticas particularistas: del clientelismo a la compra de votos en América Latina.

Este movimiento implica, entonces, un cambio doble. Por un lado, el debilitamiento de las estructuras partidarias territoriales hace que los partidos políticos formalmente existentes recurran cada vez más a la movilización mediante líderes y brokers locales, quienes fomentan el voto sin tener vínculos orgánicos con ellos y, en muchos casos, cambiando de un partido a otro entre elecciones. Al mismo tiempo, los candidatos locales y los brokers tienen poca identificación partidaria y lealtad hacia los partidos, lo que vuelve la política más inestable y el rendimiento de los partidos, más volátil (en el tiempo).

Por otro lado, este movimiento también implica un cambio en las lógicas de adhesión y cumplimiento del intercambio, por razones de identificación con el partido, reciprocidad, compromiso mutuo, afecto, lealtades y sentido de pertenencia hacia lógicas basadas más en acuerdos monetarios, más coyunturales y, en casos extremos, bajo amenazas de violencia. Esto último se daría sobre todo en territorios con fuerte presencia de actores informales e ilegales (armados), cuya influencia ha ido creciendo particularmente en las elecciones locales. En términos más generales, este movimiento hace que se acorten los tiempos y que las relaciones se limiten a los momentos de las elecciones y las campañas electorales, y que haya un distanciamiento aún mayor de los partidos con los votantes (y sus necesidades) y un predominio de lógicas más impersonales y más transaccionales en los intercambios.

Sin llegar al extremo de Guatemala, los casos de Chile y Colombia, otrora caracterizados por la centralidad de las organizaciones partidarias (Archer 1996; Luna y Mardones 2017), permiten ilustrar algunas de estas tendencias y pueden ser considerados como casos intermedios (en el camino entre los tipos ideales de Paraguay y Guatemala esbozados aquí). En Chile, los partidos han ido perdiendo centralidad y su predominio en los municipios (Archer 1996; Luna y Mardones 2017). Las estructuras organizativas se han ido debilitando y los brokers partidarios, desapareciendo o convirtiéndose en brokers que trabajaban independientemente de las simpatías partidarias (Archer 1996; Luna y Mardones 2017; Pérez Contreras 2020). En Colombia, los partidos políticos se han ido debilitando también y los políticos locales se han ido independizando de ellos hasta convertirse en patrones (Muñoz 2016b) y, por tanto, cambiando las lógicas clientelares (Dávila Ladrón de Guevara y Delgado Varela 2002). En muchos casos, son los caciques o líderes locales los que movilizan los votos y se los ofrecen al mejor postor (Botero y Alvira 2012), dada la debilidad de la identificación con los partidos políticos. Además, en algunas partes del territorio, los actores armados ilegales han ido controlando la movilización de los votos, muchas veces con amenazas directas hacia los votantes, dando lugar al “clientelismo armado” (Dávila Ladrón de Guevara y Delgado Varela 2002, 348 ; Gutiérrez-Sanín 2022; Trejos y Guzmán Cantillo 2018).

Por tanto, estos casos intermedios ilustran el cambio general de tendencia que tiene lugar con el debilitamiento de los partidos políticos que permite, a su vez, una transformación en la naturaleza de los vínculos y la lógica del voto: estos han pasado de originarse en lazos de reciprocidad a relacionarse con intercambios más transaccionales, y se ha recurrido al uso de la intimidación y la coerción, con el surgimiento de actores locales cada vez más independientes (formalmente) de las dinámicas políticas y los partidos políticos nacionales, y en algunos casos ilegales y armados.

Conclusiones

Las alusiones al clientelismo son muy comunes en las épocas electorales, tanto en los análisis académicos como en el discurso público. El artículo muestra que, paradójicamente, la reflexión académica sobre este fenómeno es relativamente limitada en las revistas latinoamerican(ist)as sobre la región. Estos estudios apenas superan el 1 % de los artículos publicados entre 2010 y 2022 en las 28 revistas revisadas. A su vez, esta producción se caracteriza por patrones diferentes a los del mainstream de la política comparada sobre clientelismo y fenómenos similares, al ser más diversa en términos de los países estudiados, y con una mayor presencia de trabajos cualitativos y un énfasis claro en el estudio del clientelismo como una relación de más de largo plazo. En este sentido, se sugiere que el campo de estudio sufre de mesas separadas (Almond 1999) y requiere de una mayor diversificación y pluralidad para ampliar el conocimiento (y evitar posibles sesgos), tanto en términos empíricos como teóricos.

Los ejemplos de los casos de Paraguay y Guatemala apuntan a la necesidad de conceptualizar mejor el (los) fenómeno(s) y distinguir más claramente entre clientelismo y compra de votos y otras compras (evitando el uso indistinto de los conceptos), y de una mayor valoración de la inferencia descriptiva (Gerring 2012; Holmes et al. 2023). En este sentido, es particularmente notable la cuasi ausencia de los trabajos sobre clientelismo en Chile y Colombia en la literatura mainstream frente a la cantidad de análisis de estos países en estudios cualitativos y libros en la región. Como apuntan Holmes et al. (2023), uno de los principales valores de la descripción es precisamente romper sesgos y diversificar campos de estudio.

La descripción de los casos paraguayo y guatemalteco muestra que las lógicas del funcionamiento de las estrategias particularistas son muy diferentes en ambos países y avalan la necesidad de distinguir conceptualmente entre el clientelismo y la compra de votos, como sugiere parte de la literatura. En esta distinción, el rol y la fortaleza de los partidos políticos es clave y es el principal componente contextual que ayuda a entender las diferencias entre los dos tipos de prácticas. La centralidad de los partidos políticos viene asociada a la posición y el tipo de brokers y a la dimensión temporal de las prácticas que permite nuevamente distinguir conceptualmente entre el clientelismo y la compra de votos; en última instancia, ambas tienen impacto sobre las razones por las que las personas terminan votando por determinada candidatura. En este sentido, el trabajo sugiere que las estrategias políticas particularistas en la región se est(ar)án desplazando desde las lógicas centrales observadas en el caso paraguayo hacia las lógicas presentes en Guatemala, debido al debilitamiento y el repliegue organizacional de los partidos políticos, y a la creciente presencia de actores ilegales armados en los territorios de los países latinoamericanos.

Finalmente, distinguir entre los dos conceptos resulta clave no solo porque ambos revisten lógicas muy disímiles, sino también dado que tienen diferentes consecuencias para la democracia y posibles soluciones en términos de respuestas prácticas.15 Por un lado, la diferencia conceptual y empírica entre estas dos estrategias particularistas ayuda a entender los cambios y transformaciones de las lógicas que dominan en la región, como se ilustró en la sección anterior. Por otro lado, la literatura más cualitativa sobre el clientelismo reconoce que esta práctica no solo puede erosionar los procesos democráticos, sino también acompañarlos y complementarlos, esto es, ayudar a corregir algunas fallas y debilidades de la democracia y los Estados (Hilgers 2012). Sin embargo, esto es más difícil en el caso de la compra de votos, dado que esta práctica, por definición, no constituye una red de solución de problemas ni contribuye a la estabilización política; tampoco ofrece la posibilidad de aprendizaje político ni provee acceso a bienes públicos, aunque sea de manera particularizada (Hilgers 2012). Finalmente, como consecuencia del punto anterior, este cambio y el debilitamiento de las redes clientelares provocarían mayor inestabilidad, descontento popular y, en última instancia, demanda por soluciones más autoritarias o presencia de actores ilegales y proveedores alternativos de bienestar.