Introducción

En la sociedad colombiana el ocuparse de cuidar a otras personas sigue estando en manos de las mujeres. La feminización del cuidado por asignación social y cultural representa un alto riesgo que privilegia el cuidado de los demás por encima del cuidado de sí mismas, mientras que exime a los hombres de asumir, parcial o totalmente, la responsabilidad del cuidado de los otros; ellos asumen una posición distante y ocasionalmente brindan apoyo efectivo en las acciones requeridas 1,2,3, entre otros). En las prácticas cotidianas de hombres y mujeres del país continua la resistencia cultural frente a la distribución social del cuidado 4. En todos los rangos de edad, las mujeres superan en el doble de tiempo a los hombres y dedican entre tres y nueve horas diarias al trabajo de doméstico y de cuidado no remunerado en actividades como servicio doméstico y de cuidado no remunerado al propio hogar, a otros hogares, a la comunidad y a los servicios prestados a través de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Hasta el momento en Colombia, no existe una diferencia importante en cuanto a las horas dedicadas al cuidado no remunerado por estrato y clase social, pero sí existe una gran diferencia del tiempo dedicado entre mujeres y hombres, ellas sobrepasan con un 52,1% a los hombres1.

Cada vez más, la producción intelectual justifica una equitativa distribución social del cuidado. El cuidado implica pensar en el cuidado de sí y de los otros desde la democratización de las relaciones, desde la diferencia de la que habla Gilligan 1 y desde la ética del cuidado que menciona Tronto 7 2. Sin embargo, las diversas definiciones acerca del cuidado generan disparidad de conceptos y acuerdos para lograr la visibilización y abonar el camino hacia la distribución social del cuidado; algunos conceptos se refieren al cuidado de uno mismo, otros, a los límites entre el cuidado remunerado y no remunerado, a los responsables y receptores del cuidado, al cuidado formal e informal, al tiempo invertido, a las relaciones y a las dimensiones o formas del cuidado directo o indirecto. El cuidado es relacional y hace referencia, según Durán 8 a las actividades cotidianas de bienestar propio y ajeno, que transforman el entorno, y a actividades de vigilancia de uno mismo y de los otros, que implican cierta disponibilidad y compatibilidad con actividades simultáneas3. El hecho de que el cuidado de sí y de los otros sea compatible con actividades simultáneas trae, por un lado, la invisibilización del trabajo de cuidado y, por otro lado, la superposición de labores.

Incluso, algunos autores consideran que el cuidado de sí ha sido menos estudiado y existen menos estadísticas que lo registran, que el cuidado para los otros; por ello se hace cada vez más importante abordarlo.

Los estudios sobre el cuidado de sí realizados por Foucault 9,11, han permitido integrar dimensiones corporales, sociales y políticas y se constituyen en fundamentación para la comprensión de esta categoría en disciplinas como filosofía, medicina, enfermería y psicología.

Principalmente, el cuidado de sí, que en la enfermería se reconoce con el término de autocuidado, término originado en salud pública por Dorothea Orem 10, ha estado asociado al ámbito de la educación en salud, como un dispositivo social de comportamiento y de relación entre los seres humanos hacia parámetros de bienestar y de salud regulados por la medicina.

El cuidado de sí referido por Foucault se comprende al mismo tiempo como: actitud, pensamiento y acción. Como actitud o disposición general frente a uno mismo, al mundo y a los otros, conlleva una cadena de acciones sobre sí mismo para hacerse cargo o modificarse, a partir de la toma de posición, es decir, de la producción de procesos reflexivos de pensamiento frente a los discursos sociales predominantes de la sociedad:

“una actitud… con respecto a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto al mundo…una manera determinada de atención, de mirada. Preocuparse por sí mismo implica convertir la mirada y llevarla del exterior al interior… implica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento… también designa, siempre, una serie de acciones, acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica y se transforma y transfigura…” 11.

Dos aspectos son centrales en los planteamientos de Foucault. Primero, el cuidado de sí se produce en relación dialógica frente al cuidado de los otros e implica relaciones complejas con quienes se está en interdependencia. Por lo tanto, el cuidado de sí no se refiere a un acto individual y en solitario, sino que aparece intensificado en las relaciones, como una práctica política dentro de las estructuras sociales, en interacciones humanas ya sean de parentesco, de obligación o de amistad 11. De ahí, que se considere que el cuidado de sí es ético en sí mismo, en la medida en que denota formas de actuar específicas en las que, al hacerse cargo del cuidado del otro, se transforma el sí mismo; al tiempo que, cuidar de sí mismo favorece las habilidades de cuidado hacia los otros. El cuidado de sí implica entonces, un estado político y erótico activo, en la medida en que compromete la totalidad de las identidades de las personas a través del intercambio derechodeber de sus acciones de cuidado a través de tiempo 12.

Segundo, las maneras de comportarse y las formas de vivir son prácticas sociales instituidas que están impregnadas de preceptos sociales con base en un conocimiento y un saber. Un saber en el que prevalecen las prescripciones derivadas de la medicina acerca de lo que se debe hacer, cómo y cuándo cuidarse 11. Por lo tanto, como se dijo, para que se logre el cuidado de sí es necesario que surjan procesos reflexivos de conocimiento de sí mismo y de reconocimiento de las prescripciones sociales y los discursos que determinan nuestras prácticas asociadas con la salud, los hábitos de vida y las conversaciones del alma, en las que se exponen los sentimientos y se solicitan consejos. Es cuando se reflexiona sobre el cuidado que doy a mí mismo y sobre la forma en que cuido a los demás que se produce el autoconocimiento y que puede tomarse posición frente a las determinaciones sociales.

El cuidado debe procurar entonces, un beneficio interaccional para ambos: para sí mismo y para el otro, de ahí su complejidad. Cuidar de otro no es lo que produce desgaste emocional, sino el no cuidar de sí mismo 13. En esta lógica interaccional, el ser humano que cuida a otro ser humano como parte de su labor profesional, debe nutrirse permanentemente, porque “el manantial de lo personal y lo interpersonal puede secarse si no se nutre de forma ininterrumpida”. Es necesaria una preparación responsable de uno mismo que garantice cierta presencia cuidadora y una relación personal y solícita con el otro, “uno no puede cuidar realmente a una persona o cuidar algo a menos que esté preparado para preocuparse por él, ella o ellos” 14. La presencia cuidadora hacia el otro significa establecer una relación basada en el bienestar y la confianza, en la que se confirma la legítima preocupación por el bienestar del otro.

Al seguir a Davis, el interés de estudiar las implicaciones de la labor profesional en los equipos encargados del cuidado de otros viene gestándose en países como Colombia, Chile, Brasil, Argentina y España 15. El desgaste emocional que se produce en los profesionales que trabajan en contextos de salud, salud mental y violencias es un tema central de distintos investigadores 10,16,17,15, y18 4. En estos estudios se reconoce que la labor del profesional que trabaja con el sufrimiento humano conlleva el desarrollo de situaciones de riesgo emocional y físico conocidas como síndrome de Burnout5. Este desgaste emocional afecta la relación profesional y atenta contra la calidad de la atención que se brinda a la población 18. Bajo estos supuestos, el autocuidado enmarcado dentro de la lógica de responsabilidad individual, se reconoce como una estrategia para protegerse, prevenir tales riesgos y responder éticamente a la atención profesional con calidad y cumplimiento de las funciones profesionales.

En el presente artículo exponemos las experiencias de cuidado de sí de agentes educativas del Programa de Modalidad Familiar, producto de una investigación enmarcada en la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia6. La investigación buscó, entre otros objetivos, identificar los actores sociales que se consideraban a sí mismos como cuidadores y provocar en ellos la comprensión de sus características biográficas y del trabajo de cuidado que realizaban con niños y niñas. Los equipos de trabajo se consideraron a sí mismos parte de la organización social del cuidado, entendida ésta como aquellas configuraciones que surgen de cruces o interrelaciones entre las instituciones que proveen y regulan servicios de cuidado infantil y las formas en que los hogares y sus miembros pueden obtener algún tipo de beneficio de ellos 22. Por lo que, el autorreconocimiento del equipo de trabajo como cuidadoras, derivó del papel que cumplen al participar como funcionarias de un programa del Estado concebido y orientado desde la política pública de primera infancia de Colombia, “De Cero a Siempre”, la cual contempla entre sus propósitos el cuidado de niños y niñas7.

Materiales y métodos

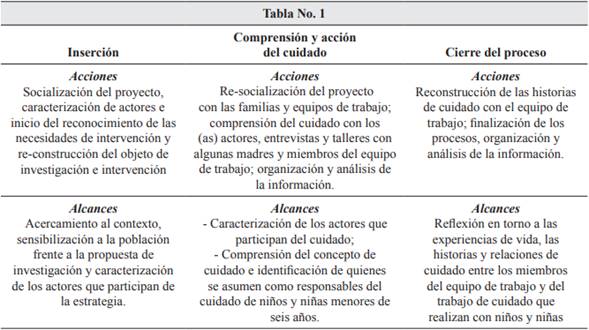

La investigación optó por una epistemología constructivista 24 según la cual la realidad se concibe como una construcción de los sujetos que transitan en ella y exige en el proceso de investigación, una metodología cualitativa dialéctica. En correspondencia con esta decisión, el proceso de investigación se comprendió como una práctica social entre los actores que implicaba tiempo para el reconocimiento de las particularidades de la población y del contexto; desde el trabajo social este momento metodológico se reconoce como inserción25, el cual permite un acercamiento a la vida social de los sujetos en su vida cotidiana, caracteriza sus particularidades e identifica sus necesidades para generar propuestas de intervención profesional. Durante el proceso se intentó articular el interés por la producción de conocimiento del equipo investigador8 con las necesidades de intervención manifestadas por el equipo de trabajo que laboraba en Comfandi9. De igual manera, es importante precisar que, en correspondencia con la perspectiva metodológica del estudio, no aplicamos ningún tipo de diseño muestral o experimental y la delimitación de la unidad poblacional, más que responder a una adaptación de reglas probabilísticas se realizó a medida que la información se fue construyendo con las y los distintos participantes; la redundancia en la información hallada fue el criterio para dar cierre al trabajo de campo 26. A continuación, presentamos en la tabla 1 una síntesis de los momentos metodológicos transversales al proceso de la investigación.

Tabla 1 Momentos, acciones y alcances generales del proceso de investigación/intervención.

Fuente: elaboración propia.

La investigación se desarrolló con dos equipos de trabajo encargados de atender las unidades de atención (del Colegio Isaías Duarte Cancino (MFIDC) y La Selva (MFLS), pertenecientes a las comunas 15 y 10 de Cali). Cada equipo estuvo constituido por 17 personas: un coordinador pedagógico, un auxiliar administrativo, un auxiliar en enfermería, seis maestras y seis auxiliares, denominadas agentes educativas (mujeres entre los 23 y 45 años, algunas solteras y otras con relaciones de pareja en convivencia y con hijos), un profesional de trabajo social y otro de psicología.

Con cada equipo de trabajo se realizaron ocho 8talleres constructivos y algunas entrevistas. Los ejes temáticos y técnicas fueron diferentes de acuerdo con las expectativas y experiencias que cada uno de los equipos expuso respecto al cuidado. Los talleres constructivos se entendieron como encuentros grupales diseñados a partir de intereses comunes que se orientaron hacia la co-construcción de un producto colectivo consensuado, al que se llega después de la reflexión, discusión y planteamiento de diversas alternativas para alcanzar el objetivo deseado.

Los talleres y entrevistas se registraron, transcribieron y organizaron. Los archivos planos se procesaron utilizando el software ATLAS.ti. Como parte del compromiso con cada equipo de trabajo se realizó el análisis de manera transversal, comparando las categorías analíticas previas con las emergentes, a partir de las necesidades expresadas por los equipos de trabajo. La validación de la información producida en el trabajo de campo se realizó a través de reuniones con los equipos de trabajo en los que se compartieron los resultados y se tomaron decisiones colectivas respecto a la publicación de los resultados. Finalmente, los resultados finales que exponemos en este artículo se contrastaron y expusieron en dos eventos académicos, uno de carácter regional y otro de carácter internacional10.

Resultados

En las agentes educativas fueron reiterativas las manifestaciones sobre la importancia de cuidar a otros y sus dificultades en la atención, disposición y tiempo para proveerse cuidado a sí mismas. Tal dificultad proviene de diversos aspectos asociados con sus narraciones sobre el cuidado de sí y la tensión existente entre el trabajo doméstico y de cuidados frente al empleo de las mujeres11.

Carga de trabajo doméstico y de cuidados frente al empleo de las mujeres

Como se observa en las mujeres -agentes educativas- del equipo de trabajo de la modalidad familiar, la asignación social del rol de cuidado femenino traspasa los límites familiares a las condiciones sociales y al ámbito laboral. El trabajo doméstico y de cuidados, así como las jornadas del empleo en las mujeres, aumentan la desigualdad en la distribución y puede leerse como una sobrecarga de trabajo o “exceso sobre lo que un grupo o personas puede o debe soportar”. Esto disminuye el tiempo de cuidado para sí mismas y “sus posibilidades de acceso a la idea de ocio, educación, cultura, sexualidad o participación política” 8.

“Socialmente se asigna a las mujeres la actividad de cuidado, esta actividad traspasa la familia y se inserta en lo laboral… no sé si llegaremos a una conclusión, de que es el contexto que nos hace cargarnos tanto, o es el tipo de trabajo” (Entrevista integrante equipo laboral, MFIDC).

Desde la división sexual del trabajo y las diferencias de género se ha asignado al hombre en la dinámica económica de las familias un rol productivo hegemónico y a la mujer un rol reproductivo y de cuidados 3. En el cumplimiento de estos roles, se ha perpetuado el rol de cuidadora a la mujer, sumado a las labores del empleo para quienes trabajan, constituyéndose en una doble jornada entre el empleo y el trabajo doméstico y de cuidados, lo que dificulta sostener en el tiempo acciones de cuidado sobre sí mismo de manera permanente:

“Cuidar de sí mismo”, pero ¿en qué momento?, cuando uno tiene tanto por cuidar de otra persona, uno dice primero esto y luego uno… siempre va a haber una situación para decir que primero está el otro, yo creo que sí toca entrar a mirar más el tema del cuidado a sí mismo (Entrevista, MFIDC).

Para las mujeres que laboran en la modalidad familiar fue reiterativo el cansancio y agotamiento de las dobles jornadas, el cuidado y la sobrecarga laboral ocupan gran parte de su energía y del tiempo que pudieran dedicar para cuidar de sí mismas y de la familia:

“Llego a hacer miles de cosas (se refiere a su casa), menos a estar con mi hijo, yo no lo veo desde las siete que estoy aquí (se refiere a la modalidad familiar) hasta que llego a las 4, 5 a la casa. Siempre que llego a cocinar, a organizar cosas de la casa, que hago aquí, hago allá.

Yo el año pasado tenía una carga inmensa, me fui llenando y con mi migraña, pues claro me enfermaba y me la pasé fue incapacitada. Me he cuestionado bastante al respecto porque siento que el gasto energético es altísimo, yo estoy llegando a mi casa y yo no soy yo… a veces se deja de lado a la familia por el trabajo…

Es que ya todo se involucró, entonces hay que dedicar tiempo a la familia porque me encanta compartir, pero a mi mamá la estoy viendo prácticamente cada 5 días y vive muy cerca a mi casa, a mi hermana también. Con mi pareja, él sale a trabajar a las 6 a.m. y llega a las 6:30 p.m. y me encuentra dormida, entonces vivimos una discusión, no de alegato sino de sentarnos a hablar del tiempo que estamos destinando para fortalecer nuestra relación… si no se fortalece se pierde (Taller MFLS; Entrevista MFIDC).

Las mujeres de la modalidad familiar viven en un conflicto permanente con sus rutinas laborales y familiares, causado por las prescripciones sociales que las obliga a cumplir con el mandato social de cuidado de sus hijos12, del trabajo doméstico y con las responsabilidades de su empleo, a pesar del estrés ocasionado, las sensaciones de cansancio y el agotamiento físico y psicológico. Las mujeres construyen un discurso culpabilizante asociado con la interiorización de un modelo femenino en el que se enaltece la maternidad, la feminización del cuidado, al tiempo que reprime los sentimientos de insatisfacción, incompletud e incapacidad.

Como se observa en los hallazgos y se confirma en los planteamientos conceptuales, es la mujer la que asume el compromiso del cuidado y el hombre solo ayuda, cuando lo desea, permaneciendo en un espectro tradicional -pasivo- ausente, en el que no asume responsabilidad frente a la realización de las tareas domésticas y de cuidados. Es significativa la frase contradictoria “prefiero reír que llorar” en la que la mujer oculta su dolor frente a la indiferencia social de la desigualdad en la que vive:

“Tengo un esposo que no me ayuda en nada, el hecho de que yo trabaje a mí no me quita cosas qué hacer, o sea yo tengo doble trabajo… aquí y en la casa… Ayudar y colaborar a mí me parece que es lo mismo, pero él no hace nada, solo da la plata, por ejemplo el sábado nosotras trabajamos y él el domingo se fue para la academia, yo no pude ir porque tenía que hacer informes. Prefiero reír que llorar.” (Entrevista MFIDC)

De esta manera, se cristalizan en la cotidianidad de la dinámica familiar los roles de género y cuando se disminuye el tiempo que le dedican a sus hijos, las mujeres se culpabilizan por las dificultades que puedan aparecer en su prole:

“No sé, la verdad, cómo solucionar, he hecho mil cosas, hice el plan del día y lo tengo en la nevera… he estado como poniendo de mi parte, colocando en práctica, pero no sé… esta semana me he preguntado por qué tiene que ser así, por qué no puede ser una carga más ligera, más tolerable… y yo digo por qué esto tiene que ser así, todos los días me pregunto lo mismo, y yo trato” (Entrevista, MFIDC)

Tales cuestionamientos frente a sí mismas evidencian la responsabilización individual acerca de qué dejar, considerando su situación más como un problema personal, que como una problemática social y cultural asociada con la desigualdad de los roles de género y los demás aspectos mencionados anteriormente.

El cuidado de sí en las mujeres

En general, las mujeres se consideraron cuidadoras respecto a su familia y a su ocupación en la modalidad familiar. En un ambiente patriarcal y de economía de mercado, es difícil para las mujeres mantener a través del tiempo las acciones de cuidado de sí mismas que se formularon, quedando impregnadas de culpa por no lograr cuidarse y de temor por las consecuencias, buscando así el apoyo de una fuerza externa y superior para cumplir con los preceptos que instituye el discurso médico:

“Mi propósito fue estar más pendiente de mi salud, pero mi vida es así como un electro que sube y baja, entonces digamos que no he podido con ese propósito, a veces siento que no voy a tener fuerza para soportar, ahora estoy en la lucha, estoy cuidándome, tratando de comer lo que puedo comer. Digamos que yo no he podido con el propósito, no lo he podido cumplir.

A veces digo es culpa mía, pero a mí no me gusta cocinar y pa’ comer sola menos cocino, entonces me compro una salchipapa y me acuesto… no niego que a veces me da algo, como que siento esa tentación y digo Dios mío ayúdame.” (Entrevistas MFIDC)

La influencia de relatos dominantes del discurso médico sobre el cuidado de sí en las mujeres prescribe lo que deben hacer, cómo y cuándo cuidarse; el cuidado de sí mismas es un deber que está fuera de sí mismas, al que deben acceder para moldearse y adquirir hábitos asociados con el ejercicio físico, la asistencia a controles médicos, de promoción y prevención de la salud y crecimiento personal:

“Informarme, prepararme, ejercitarme, buscar ayuda. Implementar hábitos diarios que contribuyan a mi crecimiento personal como también al buen funcionamiento físico. Establecer hábitos saludables como ejercicio, asistir cada año a los exámenes de promoción y prevención, cuidar mi cuerpo protegiéndolo de todo aquello que le hace daño. Cuidar mi corazón, mi autoestima, cada emoción; pensar en mí, amar y disfrutar de mí misma; incluye lo emocional no dejar de lado mis necesidades para suplir las necesidades de otras personas. Estar pendiente de todos los cambios que ocurren en mi entorno para mejorar el cuidado de mí.” (Entrevistas MFIDC)

El cuidar de sí mismas legitima -en cierto sentido- su labor profesional de cuidado hacia los demás y afecta en algún sentido a las personas que están a su alrededor, ellas consideraron que es importante cuidar de sí mismas para que sus hijas lo aprendan:

“Afianzar el cuidado de mí misma para de esta forma poder fortalecer el cuidado de las personas que me rodean. Para trabajar en este programa aprender primero de nosotras para dar a ellos.

Me cuido para que el otro me vea bien. Dar una mejor imagen a las personas que me rodean y hacer que mi hija siga el ejemplo. (Entrevistas integrantes equipo laboral, MFIDC)

La presencia del otro aparece como un actor que confirma o desconoce la labor de cuidado que ejercen sobre sí mismas, así mismo, el otro será quien juzgue sus incongruencias entre el discurso de cuidado de sí que aprenden y el difícil mantenimiento en la cotidianidad de las acciones de cuidado de sí mismas:

Es duro tener que decirles a ellas (a las usuarias de la modalidad familiar) es que usted tiene que hacer esto, dedicarse tiempo ¿y yo? Dios mío yo estoy hablando; predico y no estoy practicando; estoy hablando por hablar, yo a veces hablo con las usuarias acerca del amor propio y quedo como jummm.” (Entrevistas MFIDC)

Las mujeres concluyen que el déficit de cuidado se explica por una ausencia de “amor propio” y de “autoestima”, quizás asociada con las dificultades para tener voz y lograr la satisfacción de las propias necesidades por encima de los demás:

“Pensar sobre el cuidado de sí misma y caer en la cuenta de lo desapercibidas que nos pasamos a nosotras mismas… no nos preocupamos por nosotras mismas… Cuando se habla del cuidado hacia los niños, falta hacia nosotros mismos, hay que pensar en el cuidado hacia uno mismo. En general cuando uno tiene hijos se descuida.” (Taller 1 MFLS)

“no se le da la debida importancia en la cotidianidad, incluso es más fácil cuidar de otros que de sí mismo.” (Taller 2 MFLS).

“La falta de atención hacia uno, así a uno le toque sola, o así tenga un compañero o compañera, igual, siempre uno termina pensando en otra persona y el bienestar, los cuidados, satisfacer esas necesidades a ese niño o niña y uno se deja de lado para lo último, lo posterga”. (Taller 4 MFLS)

Discusión

Desde cuando en los años 60 se inicia el debate por la visibilización del trabajo doméstico y su importancia en la reproducción en la fuerza de trabajo, ha surgido el concepto de trabajo de cuidados como un concepto que hace posible la sostenibilidad de la vida y la satisfacción de las necesidades de un grupo, su supervivencia y reproducción 2. El trabajo doméstico es entendido como “el producido dentro del domus, la ‘casa’, para el autoconsumo de bienes y servicios”:

“[…] En las clasificaciones laborales da lugar a dos grandes tipos: a) los trabajadores no remunerados domésticos por cuenta propia que a grandes trazos coinciden con la categoría ocupacional de las amas de casa. No se consideran población activa; b) los empleados por los hogares (para limpieza, cocina, jardinería, cuidado, etc.), que sí se consideran parte de la población activa” 8.

El límite entre trabajo doméstico y cuidado es difícil de delinear: en definiciones amplias acerca del cuidado “se le identifica con trabajo doméstico por considerar que el cuidado incluye tanto el personal directo como el indirecto. En las definiciones restringidas solo se considera el cuidado directo personal a otras personas que necesitan ayuda por edad o por enfermedad, no se registra el autocuidado ni el cuidado a la población adulta sana” 8.

En cuanto al empleo, éste se define como el trabajo realizado por las personas, orientado a una finalidad, producción de un bien, o prestación de un servicio que “se hace para obtener a cambio un ingreso, en calidad de asalariado, de empleador, o actuando por cuenta propia” 27, involucra la totalidad del ser humano en sus dimensiones fisiológicas, psíquicas y sociales y moviliza en las personas el esfuerzo, la formación profesional, la experiencia acumulada, la creatividad y la capacidad para resolver problemas, ya sea dentro de las empresas u organizaciones, como en general en la vida cotidiana.

Desde el origen de las sociedades industriales, el empleo se ha concebido como la actividad central en la vida de las personas, determinando el tiempo de las personas, a través de horarios y jornadas de trabajo, obligando al resto de los tiempos necesarios para el cuidado y el ocio a ajustarse a las exigencias de la producción industrial 27. Para Carrasco 2, el tiempo es una construcción sociocultural que en nuestra sociedad occidental ha estado permeada por una visión mercantilista, en la que solo se considera su dimensión física y cronometrable, olvidándose de su complejidad, simbolismo y de la importancia de darle lugar a los tiempos de ocio y a los tiempos del cuidado.

Según los resultados obtenidos en esta investigación, la sobrecarga del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico que viven las mujeres del equipo de trabajo de la modalidad familiar es compatible con los resultados del último censo de Colombia 2018, según el cual ha disminuido la jefatura masculina en un 10,8% y ha aumentado la jefatura de las mujeres exactamente en el mismo valor, 10,8% 5.

“La mujer asume el cuidado como un compromiso moral, natural, marcado por el afecto, socialmente a un costo alto, definido como responsabilidad, tarea impuesta, deber sancionable no valorada, ni remunerada […] Mientras que en el género masculino el cuidado se da como una opción. Lo que resalta la existencia de una diferente valoración social respecto al desarrollo de estas tareas y el sesgo de género que esto supone” 3.

De acuerdo con Gilligan 33, las mujeres, a diferencia de los hombres, son quienes dan más importancia a las responsabilidades de cuidado de los otros que a las de sí mismas. Esto puede obedecer a las distinciones de género en la conformación del yo femenino, el cual se estructura con mayor tendencia al establecimiento de redes, conexiones y relaciones, generalmente de dependencia con las personas de su entorno. En estas circunstancias, son mayores los riesgos potenciales y reales de que las mujeres que conviven en hogares con relaciones sexistas, aumenten las probabilidades de violencia de género e intrafamiliar, como lo demuestran las altas cifras del primer semestre del año 2020 en Colombia13.

Las mujeres avanzan en la conformación de su yo cuando se les da un lugar social y ganan la igualdad de derechos, bajo la premisa de igualdad con los hombres, dándose la posibilidad de hacer una transformación ética de la responsabilidad para con los otros, hacia una preocupación moral femenina basada en la atención y cuidado no solo hacia los otros, sino hacia el yo, permeando así la importancia de las relaciones interpersonales, en las cuales se mantenga el bienestar propio y el de los demás 32. De acuerdo con los relatos de las mujeres que laboran en la modalidad familiar, las condiciones sociales y económicas de nuestro país, aún no les han permitido avanzar en este tránsito.

Como plantean Vaquiro y Stiepovich 3, el déficit de autocuidado, entendido como la deuda de cuidado por la privación de prácticas y actividades en favor de sí mismas impacta la salud, los estilos de vida, el bienestar y la ejecución de los roles de estas mujeres. Las mujeres cuidadoras muestran más sobrecarga que los hombres cuidadores, incluso, las más jóvenes presentan mayor sobrecarga que las mayores14. Esto conlleva a menos descanso, menos tiempo de sueño reparador, menos actividades de ocio y recreativas, incrementándose los riesgos de salud cardiovascular y mental de las mujeres15.

Las experiencias de las mujeres ponen en evidencia las dificultades para conciliar el cuidado de sí mismas, la vida familiar y la vida laboral, como lo plantea Durán 38: “En la búsqueda del equilibrio óptimo entre la vida familiar y el mercado intervienen tantos factores que resulta muy difícil incluirlos todos simultáneamente en el marco de análisis. Las teorías que explican la decisión final escoran unas veces hacia una interpretación excesivamente economista y asumen que se elige siempre lo que proporciona mayor utilidad a la persona o familia; pero esta disyuntiva olvida que no siempre los intereses de individuo y familia van en la misma dirección”.

La marcada tendencia de las mujeres a responsabilizarse individualmente de los logros o del incumplimiento frente al cuidado de sí, no logra evidenciar las determinaciones sociales, representadas en los sistemas de género y sistemas de mercado de las que hacen parte; esta ceguera promovida por los mismos sistemas sociales, se conoce como la trampa de maximización del poder individual, característica de la modernidad en la que las personas otorgan su bienestar solo a su disposición, capacidad, disciplina esfuerzo y compromiso personal, borrando la incidencia de factores sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos que están presentes. Desde un análisis de la estructura social, estas mujeres harían parte de una nueva clase social denominada por Durán 8 como cuidatoriado, término usado por primera vez en 2013, para referirse a todas las personas que resuelven la necesidad estructural del cuidado en las sociedades, generalmente sin remuneración; un concepto que la autora crea para visibilizar la importancia del cuidado en los sistemas sociales y su papel invisibilizado y poco distribuido en el sistema productivo. Este concepto permite huir de la relación individual, psicológica y moral del cuidado al análisis macrosocial del mismo.

Conclusiones

Los equipos de trabajo encargados de atender las unidades de atención en el programa modalidad familiar se reconocieron a sí mismos como actores sociales del cuidado de niños y niñas; siguen siendo las mujeres madres trabajadoras, principalmente quienes asumen el rol de cuidado, no solo de los niños y niñas a quienes atienden, sino del cuidado a sus familias de origen dentro de lógicas institucionales y sociales que determinan sus acciones de cuidado; en tal sentido, sus características biográficas y las condiciones socioeconómicas-macroestructurales obstaculizan el tiempo de cuidados para sí mismas y afectan el trabajo de cuidado que realizan en el programa de modalidad familiar. En necesario entonces, que las instituciones que participan en la organización social del cuidado favorezcan el cuidado de sí mismas de las mujeres que tienen dobles jornadas, garantizando las condiciones laborales y los cuidados específicos que esta población necesita. Al considerar el cuidado de sí como una actividad política que forma parte de los derechos ciudadanos y democráticos, debe convertirse en una meta-beneficio de las instituciones el ofrecer a sus empleados espacios y estrategias de tiempo para sí mismos.

El papel del Estado es central en movilizar los cambios culturales y una mayor participación de los hombres en la redistribución equitativa del cuidado en el país, hacia la conciliación entre los tiempos del trabajo familiar y el tiempo del mercado laboral de las mujeres que conforman los equipos de trabajo que operan la política de educación en primera infancia. La creación e institucionalización de fuentes estadísticas de medición de la economía del cuidado y la prospectiva del desarrollo del sistema nacional de cuidados en Colombia16, son mecanismos que pueden favorecer la igualdad de género, las oportunidades y la calidad de vida de las mujeres involucradas en el trabajo de cuidados.