Discurso del odio contra personas migrantes y refugiadas

El fomento del discurso del odio se sitúa como un tema de gran relevancia en la sociedad actual y se ha posicionado en el marco de las ciencias sociales contemporáneas como uno de los temas con mayor productividad e impacto (Paz et al., 2020). Aunque en la actualidad no podemos encontrar una única definición para enmarcar el discurso del odio, por la cantidad de aspectos legales y éticos que es necesario considerar (Arcila et al., 2022), una de las propuestas más aceptadas es la de la Organización de las Naciones Unidas, que lo define como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o un grupo sobre la base de lo que son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad (ONU, 2019). Otros autores, como Lehman (2020) o Wachs et al. (2020), aportan además otras características, como la deliberación en su comunicación y la justificación o difusión del discurso de odio promovido por otros en cualquier forma comunicativa. También son relevantes las características señaladas por Parekh (2012) que enmarcan el discurso del odio, en las que se delimita de forma precisa el grupo de personas al que se dirige y no abarca la sociedad en general, sino que se estigmatiza a un colectivo con la atribución de estereotipos denigratorios y se señala la imposibilidad de su integración social, con lo que se fomenta un trato de hostilidad y desprecio.

Cabe señalar que no estamos ante un fenómeno reciente, ya que a lo largo de la historia la sociedad ha sido testigo de diferentes manifestaciones de intolerancia y prejuicio contra grupos específicos, aunque fue especialmente desde mediados del siglo XX cuando empezaron a surgir las primeras regulaciones jurídicas, debido a acciones como las llevadas cabo por el ejército nazi en Alemania y en el contexto de la II Guerra Mundial, la actividad del Ku Klux Klan en Estados Unidos o el genocidio de Ruanda en 1994 (Bertoni, 2007), si bien es cierto que con la llegada de internet la difusión del discurso del odio se ha visto modificada e incrementada debido a las características del propio medio y la autocomunicación de masas (Castells, 2009).

Existe una preocupación por la aparición de un conjunto de conductas ofensivas y expresiones de comunicación violenta que van más allá del discurso de odio tradicional (Miró, 2016) y que se difunden a través de las redes sociales. Estas plataformas, que se caracterizan por su facilidad para crear y compartir contenido, se rigen además por un funcionamiento algorítmico que facilita la aplicación de la teoría del filtro burbuja (Pariser, 2011) y hace llegar a los usuarios contenidos con un alto nivel de personalización, capaces de fomentar la creación de espirales del silencio que contribuyen a la construcción de la memoria social (Winques, 2022) y que pueden perpetuar estereotipos y discursos hostiles y agresivos en el imaginario de la ciudadanía que los consume.

También puede corroborarse una estrecha relación entre la propagación del discurso de odio contra determinados colectivos y la desinfor mación, relación que promueve que este discurso del odio se introduzca en el discurso público (Fuentes-Lara y Arcila-Calderón, 2023) y que a menudo sea utilizado para respaldar y validar determinados prejuicios o estereotipos. Está comprobado en el ámbito internacional que los discursos de odio afectan especialmente temáticas como el racismo, el sentimiento xenófobo (Reddi et al., 2021), la migración o los movimientos de refugiados (McFadyen, 2021), temas que también se han detectado como predominantes en la desinformación producida en el contexto español (Campos et al., 2022). De hecho, la desinformación tiene como temáticas preferentes las que son más capaces de polarizar a la sociedad, como es el caso de la migración (Schafer y Schadauer, 2019).

En Europa esta temática es la tercera principal preocupación de los ciudadanos, solo por detrás de su situación económica personal y la economía gubernamental, y las personas migrantes y refugiadas se sitúan como unas de las principales afectadas por el discurso del odio en el escenario actual (Arcila et al., 2022). Hay diferentes ejemplos del uso de las personas migrantes en un contexto político y electoral, como el caso del Brexit en Reino Unido (Dennison y Geddes, 2018), los mensajes emitidos por el partido de ultraderecha VOX en España (Camargo, 2021; Olmos, 2022), el discurso emitido por la extrema derecha en Italia (Caiani et al., 2021) y, en general, discursos promovidos por el auge de la extrema derecha más discriminatoria y antimigración, como en Austria, Suiza, Hungría, Dinamarca o Francia (Valdez-Apolo et al., 2019).

Junto a este enfoque político, otra de las claves para comprender cómo se configura el discurso público sobre los diferentes colectivos de personas migrantes reside en el marco mediático. La migración se sitúa como un tema candente dentro de los medios de comunicación y es explotada con fines electorales por algunos partidos políticos (Krzyzanowski et al., 2018). Diferentes estudios vinculan la imagen negativa que pueden ofrecer los medios de comunicación respecto de personas migrantes con un aumento de opciones políticas que favorecen el rechazo a estos colectivos (Schemer, 2012). Además, los medios pueden fortalecer imágenes estereotipadas y negativas de estos colectivos tanto en el ámbito europeo como en el caso español (Oller-Alonso et al., 2021). En esos clichés se priorizan marcos como la economía, la etnicidad, los derechos, la seguridad, los servicios o la validez (Lawlor y Tolley, 2017).

En general, la narrativa antimigratoria, ya sea promovida en un contexto político, mediático o ciudadano, se sostiene en cinco elementos, de acuerdo con la investigación aportada por Fuentes-Lara y Arcila-Calderón (2023). El primero es el miedo al inmigrante, asociado a datos que pueden ser ciertos o no en relación con la delincuencia, la inseguridad ciudadana o la violencia de género; en segundo lugar se sitúa el nacionalismo, que abarca discursos como el robo de empleos o el abuso de beneficios sociales y servicios públicos por parte de inmigrantes; en tercer lugar, el rechazo al extranjero, que engloba la islamofobia, la aporofobia y la crimigración del inmigrante irregular; en cuarto lugar, la movilidad humana, con una invisibilización de que siempre ha existido esa movilidad y un acuse a los países de origen de las personas migrantes como culpables de este fenómeno; y, por último, una motivación electoralista.

El contexto de la desinformación

En los discursos de odio contra personas migrantes y refugiadas, los conceptos polarización y desinformación están íntimamente relacionados, aunque no esté claro si son las noticias falsas (fake news) las que generan polarización o, como apunta Raúl Magallón, "sea la polarización estratégica ideada desde la política la que esté potenciando el desarrollo de las nuevas formas de desinformación" (2021, p. 83).

El fenómeno de la desinformación no es nuevo, pero sí se ha convertido en un problema social (Pal y Banerjee, 2019) a lomos de las redes sociales, soportes consustanciales a la proliferación de bulos (Bakir y McStay, 2018). Los soportes ciudadanos por excelencia facilitan la publicación, pero no son la causa de los desórdenes informativos o, al menos, no la única. Lo que Aguaded y Romero denominan "el trinomio de la desinformación sistémico-estructural" (2015, p. 50) está basado no en cómo viaja el mensaje, sino en por qué se produce. Apuntan a tres causas: una, la sobresaturación informativa (auspiciada, sí, por la socialización de los medios), en lo que coinciden con autores como Pascual Serrano (2009); dos, la mediamorfosis -propiciada, en primera instancia, por los hábitos de consumo informativo derivados de esa socialización, pero también por la crisis económica y sus consecuencias en la empresa informativa y sus productos como ocurre con la tendencia a los conglomerados de medios, que difunden informaciones similares con apariencia de diversidad y producen el efecto ventrílocuo (Romero-Rodríguez, 2014; Civila et al., 2021); y tres, el auge de los pseudocontenidos (infoxicadores e inútiles para la toma de decisiones).

Como se puede ver, sin que aún concurran términos como "bulos", "fake news" "posverdad" o "hechos alternativos", la mera sobreabundancia sin control produce un desbordamiento que es, en sí mismo, desinformador. Si a la ecuación se añade la intencionalidad, se entra en el terreno de los desórdenes informativos tal como los describe Del-Fresno-García: "producciones intencionales cuya estrategia consiste en la fabricación de la duda y falsas controversias con el fin de conseguir beneficios económicos o ideológicos" (2019, p. 1). En parecidos términos se pronuncia la Comisión Europea en su definición: "se entiende por desinformación la información verificablemente falsa o engañosa que es creada, presentada y difundida con fines de lucro o para engañar intencionadamente al público, y puede causar daño público" (European Commission, 2018, p. 1). La intención cuenta. En el ámbito anglosajón se suele distinguir entre dis-information, mis-information y mal-information. En el caso de las dos últimas, no se trata exactamente de información falsa creada ex profeso para infligir un daño a alguien. Así, misinformation se refiere a información falsa, sí, pero no se difunde con intención de hacer daño. A malinformation, por su parte, le ocurre lo contrario: la información es verdadera, pero la intención al difundirla sí es hacer daño (Council of Europe Report, 2017). En esa intersección entre misinformation y malinfromation se encuentra la disinformation, que refiere a los desórdenes informativos como tales, como los describe Del Fresno García, aunque para Karlova y Lee (2012)misinformation es algo mucho más complejo que la simple inexactitud o la información incompleta y la disinformation no siempre implica misinformation.

La detección de informaciones falsas no es un comportamiento innato que se active automáticamente (Mercenier et al., 2022) y a las dificultades habituales para hallarlas los ciudadanos deben ahora añadir un desarrollo tecnológico que facilita el incremento de la difusión y dificulta la distinción entre información verdadera y falsa. En este caldo de cultivo, los discursos de odio contra minorías -y, entre ellas, contra las personas migrantes y refugiadas- crecen exponencialmente, como demostró Magallón-Rosa (2021).

Los estudios sobre el tratamiento informativo de la inmigración en los medios de comunicación tradicionales no son nuevos ni escasos, como muestran los extensos informes del grupo Migracom (Lorite, 2007) o las investigaciones que han dejado constancia de cómo se vincula a la delincuencia ya desde el encuadre (Igartua et al., 2007) o con un lenguaje que refuerza los estereotipos (López, 2012). Y si las informaciones contrastadas ya aportan una considerable carga de prejuicios, tópicos o formas sesgadas de interpretar la realidad, la cuestión se complica más aún cuando entran en juego las noticias falsas y cuando se tienen en cuenta todos los emisores o medios, no solo los tradicionales, y cualquier forma de mensaje. Sibrian et al. acaban de demostrar que se da una "confluencia de actores y discursos en la desinformación sobre inmigración" (2023, p. 1), en su caso, en Chile, con las redes sociales como principal canal para los actores y con discursos relacionados con la invasión o la delincuencia. Esas características no difieren mucho de las que se dan en España, tal como muestran conclusiones similares de Morejón-Llamas et al., que en su estudio centrado en desinformaciones sobre inmigrantes durante la pandemia hallaron que "existe una prevalencia de circulación en las aplicaciones de mensajería" como Whats-App y Facebook y "destacan los contenidos que estigmatizan al colectivo de migrantes y los asocian a hechos delictivos y contextos violentos" (2022, p. 787). Estudios similares demuestran también que las desinformaciones se incrementan en época electoral (Narváez-Llinares y Pérez-Rufí, 2022), cuando crece el interés político en el tema de la inmigración.

Los verificadores, como herramientas de lucha contra la desinformación, especialmente el proyecto Maldita, están en el centro de algunas de las investigaciones citadas, bien como base documental, bien como objeto de estudio en sí mismo (Notario y Cárdenas, 2020). En el caso de la investigación que aquí presentamos, Maldita es uno de los tres verificadores, junto a Newtral y Verificat, que se utilizarán para extraer las unidades de estudio, como se explicará en el apartado metodológico. La intención de este trabajo es obtener una visión amplia y diacrónica de los desórdenes informativos relacionados con los inmigrantes y los refugiados en España. Sin restringirnos a un verificador concreto ni a un período determinado, esperamos obtener una visión extensa y detallada sobre los tipos de desórdenes que se dan respecto del tema elegido, la visión de su evolución temporal desde que hay datos procedentes de verificadores, los principales formatos, emisores y destinatarios de las desinformaciones, así como los ejes temáticos sobre los que giran los ataques a estos colectivos minoritarios.

Metodología

El objetivo principal planteado en esta investigación es conocer las peculiaridades de la desinformación detectada en el contexto español referente a las personas migrantes y refugiadas, para lo que se dará respuesta a las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las principales temáticas que afectan a los desórdenes informativos en referencia a las personas migrantes y refugiadas? (P1); ¿cuáles son los principales tipos de desorden informativo y las características que más se repiten en ellos respecto a estos colectivos? (P2); ¿cuáles son los principales agentes implicados en la propagación de la desinformación y los colectivos más afectados por ella? (P3).

Para realizar el estudio se ha trabajado una metodología cuantitativa y cualitativa, mediante un análisis sistematizado de contenido de las desinformaciones que han desmentido las agencias de verificación españolas. Como objeto de estudio se recopilaron los bulos de Newtral, Maldita y Verificat, puesto que son las tres únicas que cuentan con un apartado específico destinado a la desinformación que afectaba a personas migrantes o refugiadas. Los tres verificadores de información españoles están integrados en la Red Internacional de Verificación de Datos (International Fact-Checking Network - IFCN), del Instituto Poynter, "una organización global sin fines de lucro que fortalece la democracia al mejorar la relevancia, la práctica ética y el valor del periodismo" (Poynter, s.f.). Newtral, empresa emergente (startapp) creada por Ana Pastor en 2018, cuenta entre sus tres áreas de negocio "la innovación en el periodismo a través del fact-checking (verificación de datos)" (Newtral, s.f.). Con ella colabora, para la desinformación en Cataluña, Verficat, asociación cuyo objetivo es "combatir la desinformación en Cataluña y promover la educación para el fact-checking y el consumo crítico de la información" (Verificat, s.f.), que en mayo de 2024 también ha firmado un acuerdo de colaboración con Maldita.es ante las elecciones catalanas del 12M (Verificat, 2024). La Fundación Maldita.es "contra la desinformación: periodismo, educación, investigación y datos en nuevos formatos", por su parte, se define a sí misma por su actividad y secciones temáticas: "creamos herramientas periodísticas para que no te la cuelen: Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia, Maldito Dato y Maldita Tecnología" (s.f.), con subdivisiones como Maldita Migración, área específica que compete al estudio que aquí se presenta.

A través de la herramienta Octoparse, que permite la descarga automática de información y datos de páginas web, se obtuvieron un total de 570 informaciones aclaratorias que fueron publicadas entre el 13 de enero de 2017 (Renedo-Farpón et al., 2024), fecha de la primera publicación desmentida en una agencia, y el 29 de mayo de 2023, fecha de la recogida de datos. Los criterios de inclusión de estas informaciones se basaron en que hubieran sido publicadas dentro de las secciones correspondientes destinadas a la temática de migración en cada una de las tres agencias

Para analizar los desmentidos y dar respuesta a las preguntas de investigación propuestas en el estudio, se planteó un análisis de contenido que analizaba las siguientes variables (Tabla 1):

Tabla 1 Variables aplicadas al análisis cualitativo

| Categoría | Subcategoría |

|---|---|

| Titular de la verificación | |

| Agencia | Maldita Newtral Verificat |

| Fecha de publicación más actual | |

| Fecha de primera publicación | |

| Bulo recurrente | Sí No |

| Tipo de desorden informativo (con base en Wardle y Derakhshan, 2017; Althius y Haiden, 2018; Maasberg et al., 2018) | Sátira o parodia Conexión falsa Contenido engañoso Contexto falso Contenido impostor Contenido manipulado Contenido inventado/noticias falsas Declaraciones falsas Errores de información no intencionados |

| Agentes implicados en el desorden informativo | Político Medio de comunicación Pseudomedio de comunicación Usuario identificado en redes sociales Anónimo/troll/cuenta falsa/otros |

| Formato | Texto simple Pantallazo (texto en imagen) Vídeo Imagen Audio Mixto Declaración Otros |

| Temática del desorden informativo (con base en Lawlor y Tolley, 2017) | Economía Etnicidad Derechos Seguridad Servicios Validez Valores ético-religiosos Elecciones Salud Llegada de migrantes/refugiados Otros |

| Colectivo afectado | Migrante Refugiado Ambos No se especifica |

| Nacionalidad del colectivo afectado | |

| Categoría específica | |

Fuente: elaboración propia.

El análisis se realizó a través de una codificación de los desmentidos descargados llevada a cabo por tres investigadoras. Para garantizar la fiabilidad entre codificadores (Hayes y Krippendorff, 2007) se realizó una primera ronda de codificación conjunta de un total de 20 desmentidos. Posteriormente se realizaron hasta tres rondas en las que se trabajó para llegar a acuerdos simples respecto a la codificación de las categorías y subcategorias que generaban más dudas. Después de completar la codificación se llevó a cabo la eliminación de los desmentidos que no se consideraban objeto de estudio para esta investigación, entre los que se enmarcan noticias que abarcaban la recopilación de diferentes desinformaciones o desmentidos relacionados con otros temas, como el racismo o la pobreza, pero que no hacían referencia a las personas migrantes o refugiadas, por lo que finalmente la muestra quedó en un total de 542 bulos. Además, se señalaron, para tener en cuenta, los desmentidos que se habían repetido en diferentes agencias.

Resultados: difusión de la desinformación sobre personas migrantes y refugiadas

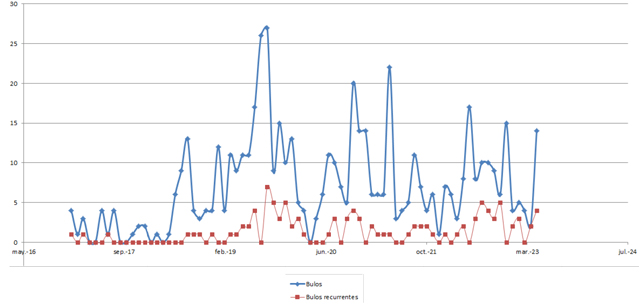

Al realizar un estudio cronológico de los desmentidos relacionados con personas migrantes y refugiadas en las agencias de verificación, encontramos, como se muestra en la Figura 1, una tendencia irregular, con picos y valles durante todo el período analizado. El momento temporal en el que se detectaron más desmentidos sobre la temática analizada fue durante el verano de 2019, especialmente en los meses de agosto y septiembre. Esta fecha no coincide con ningún hito concreto, aunque semanas después (noviembre de 2019) estaba prevista la celebración de unas elecciones generales.

El segundo pico más importante que se presenta en la Figura 1 es el mes de mayo de 2021, que coincide temporalmente con las elecciones a la Asamblea de Madrid, y el tercer pico corresponde al mes de noviembre de 2020, que no coincide con ningún evento de actualidad relevante.

Por su parte, los valles más representativos o la ausencia de desmentidos sobre personas migrantes y refugiadas corresponden a los primeros años analizados y también a la llegada de la Covid-19 durante los meses de marzo a julio del año 2020. Además, se han registrado un total de 108 bulos recurrentes, mostrados también en la Figura 1, en los que se puede observar una tendencia similar en los picos y valles registrados en la línea general de bulos desmentidos, lo que coincide con las fechas de mayor propagación de desinformación con las fechas de más recurrencia de bulos ya desmentidos.

Tipología y características de la desinformación

Respecto a la tipología del desorden informativo, se encontró una amplia mayoría de desórdenes informativos de contexto falso (43,4% de las desinformaciones analizadas), que transmitían una información real, en muchas ocasiones un vídeo, una fotografía o unos datos, enmarcadas en un contexto que resultaba ser incierto. El siguiente tipo de desorden informativo más recurrente fue el contenido inventado (25,9%), que presentaba información que era totalmente falsa, seguido del contenido engañoso (12,9%) y el contenido manipulado (6,1%). Por su parte, los desórdenes informativos que registraron una menor frecuencia fueron las declaraciones falsas (2%), la sátira o parodia (2%) y los contenidos de conexión falsa (1,8%).

A la hora de plantear una codificación de los agentes implicados en la difusión de la desinformación, se detectaron casos en los que existía más de un agente y la agencia no clarificaba cuál había sido el origen del bulo. En caso de que la agencia no lo aclarase se determinó que se establecería en la codificación el que resultara más relevante, ya que era el que más impacto podía generar en la difusión del bulo. La gran mayoría de los bulos registrados procedían de un usuario o cuenta anónima (71,9%), una categoría que también enmarca cuentas trol, cuentas falsas y otras fuentes que no fuera posible identificar con una persona o entidad real.

El segundo de los agentes implicados que presentaba una mayor relevancia correspondía a los pseudomedios de comunicación, webs que mimetizan el formato de los medios convencionales para ofrecer contenidos partidistas basados en hechos alternativos (Palau y Carratalá, 2022). También se registraron bulos difundidos por usuarios identificados (6,7%); bulos políticos, tanto por partidos como por personas dedicadas a la política (5%), y, en último lugar, por medios de comunicación (2%).

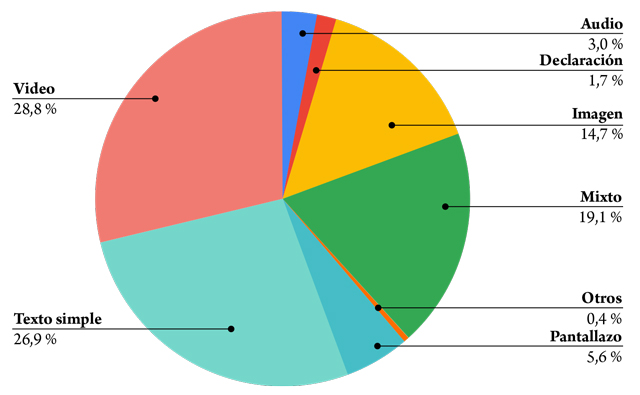

Respecto al formato de los desórdenes informativos, se encontraron un gran número de bulos que presentaban más de un formato, por ejemplo, un vídeo acompañado de un texto o de una fotografía, por lo que se determinó que el formato principal se establecería en función del que más impacto pudiera generar en la ciudadanía.

De esta forma, como puede observarse en la Figura 3, se detectó una predominancia del formato audiovisual como principal recurso a la hora de difundir la desinformación, con un 28,8% de bulos con vídeos y un 14,7% de bulos con imágenes. El texto simple (26,95%) también tenía un alto protagonismo, especialmente en canales de mensajería instantánea o en la red social Twitter (ahora X). El formato mixto fue el siguiente más utilizado (19,1%), especialmente detectado en noticias y otras publicaciones de redes sociales que incluían diferentes formatos que presentaban la misma relevancia en la difusión de la desinformación. Pantallazos (5,6%), audios (3%), declaraciones (1,7%) y otros formatos (0,4%) fueron menos utilizados.

Al analizar la temática de los desórdenes informativos, la de "seguridad" fue la que registró una mayor presencia (35,7%), con desinformación relacionada con agresiones violentas, robos y agresiones sexuales o violaciones vinculadas a colectivos de personas migrantes o refugiadas.

En esta categoría no se incluyeron desórdenes informativos de carácter violento por motivos religiosos (Figura 4), ya que estos se clasificaron en la categoría temática de desinformaciones relacionadas con "valores ético-religiosos" (13,1%), en las que predominaban bulos en relación con el terrorismo religioso, principalmente vinculado al islam, y también otras desinformaciones relacionadas con el uso del velo o la prohibición del consumo de la carne de cerdo en comedores escolares.

La segunda temática más recurrente fue la relacionada con "servicios", en la que la mayor parte de los bulos hacían referencia a ayudas y recursos sociales destinados a personas migrantes y refugiadas. Aunque en menor medida, también destaca la temática relacionada con la llegada de migrantes y refugiados (7,4%), la mayor parte sobre la llegada en pateras o la llegada de migrantes por rutas del mar Mediterráneo; y la temática "otros" (4,8%), que se encontraba muy ligada a la actualidad, como, por ejemplo, desinformaciones que hacían referencia a la migración y la celebración del Mundial de Fútbol. Las temáticas que presentaron una menor recurrencia fueron las de "validez" (3,5%), "derechos" (2,6%), "salud" (2,6%), esta principalmente ligada a desinformaciones en relación con la Covid-19, o "elecciones" (1,7%), con una mayoría de bulos que hacían referencia a la compra de votos a personas migrantes.

Análisis de los principales colectivos afectados

La investigación también abordó el estudio de los colectivos más afectados por los bulos, así como su nacionalidad y categorías específicas a las que pertenecían en las desinformaciones verificadas por las agencias españolas. Aunque se detectaron desinformaciones en las que las personas migrantes y refugiadas eran presentadas como víctimas, sí se consideró al colectivo igualmente como afectado por la desinformación, aunque esta atacase a otros como grupos de antiinmigración o partidos de ultraderecha.

Al estudiar si la desinformación hacía referencia específica a personas migrantes, refugiadas, ambas o ninguna, se concluyó que la mayor parte de los desórdenes informativos afectaban a las personas migrantes (60,3%) por encima de las personas refugiadas (6,7%) y solo un 1,3% de las desinformaciones mencionaban a ambos colectivos. Un 31,8% de las desinformaciones no hacían referencia específicamente a colectivos de personas migrantes y refugiadas; sin embargo, las agencias las habían incluido como desinformaciones relacionadas con migrantes y refugiados, y aunque la palabra no apareciese en la información se podía entender por el contexto que sí afectaba a alguno de los dos colectivos. Estos contenidos hacían referencia, por ejemplo, a "personas extranjeras".

Respecto a la nacionalidad, el 68,8% de las desinformaciones no aludían a ninguna nacionalidad específica y hablaban de forma general de las personas migrantes y refugiadas. Cuando sí hacían referencia a la nacionalidad o a un territorio geográfico, se detectó que el norte de África era la zona más afectada por las desinformaciones relacionadas con las personas migrantes, en particular la región del Magreb y, específicamente, Marruecos. En menor medida se encontraron referencias a migrantes procedentes de Latinoamérica, China -en especial, en desinformaciones relacionadas con la Covid-19-, Rumania, Pakistán o Irak. Respecto a las informaciones que afectaban específicamente a personas refugiadas, predominaba la nacionalidad ucraniana.

Por último, al estudiar colectivos específicos dentro de las personas migrantes y refugiadas afectadas por las desinformaciones que habían desmentido las agencias, se encontraron grupos mencionados de forma recurrente, como los menores no acompañados (menas); personas musulmanas -y, puntualmente, las mujeres musulmanas como colectivo específico afectado-, e inmigrantes en situación irregular. Además, se detectó una gran recurrencia de la palabra "moro" como término despectivo para hacer referencia tanto a personas originarias del norte de África como a personas musulmanas.

Conclusiones y discusión

Este estudio concluye que la desinformación sobre seguridad y servicios, especialmente la concesión de ayudas, son las temáticas más recurrentes en las desinformaciones que afectan a las personas migrantes y refugiadas en España, lo que da respuesta a la P1 planteada en esta investigación. Además, como respuesta a la P2 se detecta un predominio de formatos audiovisuales, capaces de generar un contexto falso en la desinformación sobre estos colectivos. La mayor parte de los bulos verificados por las agencias presentan algún tipo de formato audiovisual (fotografía o vídeo) que puede resultar llamativo o sensacionalista, pero que, al ser presentado con una información de contexto que resulta ser falsa, afecta directamente a los colectivos. Es cierto que la mayoría de bulos analizados han presentado una gran complejidad para poder determinar tanto la temática como el formato, ya que presentaban características de diferentes categorías, por lo que se detecta que la información respecto a estos colectivos se transmite cada vez de una forma más híbrida.

El grueso de estos bulos, como respuesta a la P3 planteada, son difundidos por cuentas anónimas, aunque también los pseudomedios de comunicación, con la difusión de información polarizada y falsa, juegan un papel importante en la difusión de esta desinformación, práctica que afecta en gran medida al colectivo de migrantes, por encima del de los refugiados y, en particular, a las personas provenientes del norte de África y personas con creencias islámicas. En este aspecto sería interesante profundizar en una mejora de la codificación, que pueda determinar el orden de relevancia de los agentes implicados, ya que en muchos casos existen varios.

Se concluye que en general los desórdenes informativos que afectan a las personas migrantes y refugiadas son potencialmente capaces de polarizar y contribuir al fomento de un discurso del odio contra estos colectivos, al vincularlos de forma constante con acciones violentas, que atentan contra la seguridad del resto de ciudadanos, o con discursos como la imposición de sus valores ético-religiosos por encima de los del resto de la población, o ligarlos a la priorización de ayudas sociales y otros servicios hacia estos colectivos.

Como límites del estudio, está investigación aborda la realidad de la desinformación verificada por tres agencias en el contexto español en relación con personas migrantes y refugiadas, por lo que supone un primer acercamiento a la realidad de los desórdenes informativos que afectan a estos colectivos, pero no aborda la totalidad de la desinformación que puede circular en el contexto mediático y ciudadano, que podría ampliarse con el surgimiento de nuevas agencias de verificación. Además, los resultados corresponden al caso concreto de España, por lo que las temáticas, colectivos afectados o el formato de la desinformación puede variar respecto a otros contextos, como otros países europeos o latinoamericanos, con los que sería interesante poder realizar una comparativa.

Por último, y como se ha sugerido ya, la hibridación de formatos o fuentes complica la codificación e invita a reflexionar sobre los escollos encontrados por investigaciones realizadas con metodología muy similar. Es difícil no preguntarse cómo habrán resuelto otros investigadores esas mismas dudas y si no sería necesario algún tipo de acuerdo metodológico que aportase cierta uniformidad a la toma de decisiones ante retos parecidos en investigaciones que persiguen objetivos también similares.