INTRODUCCIÓN

La oportuna evaluación de las praderas destinadas a ganadería es esencial para estimar la productividad y la calidad de los pastos, donde la cantidad de forraje disponible y su composición tiene influencia en los patrones de distribución del pastoreo y la producción de los animales (Tozer et al. 2004).

El uso de sensores remotos (SM), se ha convertido en una herramienta importante en el monitoreo de áreas dedicadas a la producción ganadera, mediante la estimación de parámetros fisiológicos y de crecimiento de las pasturas (Cáceres, 2016).

Los SM a bordo de satélites y aeronaves no tripuladas (UAV, por sus siglas en idioma inglés) captan la radiación electromagnética reflejada por las plantas, para construir índices relacionados con la producción agrícola (Shanahan et al. 2001); estos índices, se basan en la separación espectral de la reflectancia entre el suelo y la vegetación (Tucker, 1979).

La respuesta espectral de las plantas, se caracteriza por que la reflectividad de las longitudes de onda, entre 400 a 700nm, está controlada por la concentración de pigmentos en la hoja, principalmente, clorofila y carotenoides. Esta región, se caracteriza por baja reflectancia y transmitancia del espectro visible, debido a la fuerte absorción por los pigmentos foliares, donde la clorofila absorbe fuertemente el espectro visible alrededor de las bandas azules (B) y rojas (R) y su reflectividad en el espectro es baja, mientras que la banda espectral verde (G), se refleja con mayor fuerza (Meer & Jong, 2001).

La mayor reflectancia de la vegetación verde, cerca del 45 al 50%, se da en el infrarrojo cercano (NIR), en un rango de longitudes de onda entre 700 a 1.300nm, causada por la difusión que resulta de los índices de refracción del líquido intracelular y de los espacios intercelulares del mesófilo de la planta; mientras que para longitudes de ondas entre 1.300 y 2.500nm, la reflectividad de las hojas es controlada por la absorción de agua, dando lugar a valores de reflectancia entre el 10 y 20% (Jacquemoud & Baret, 1990).

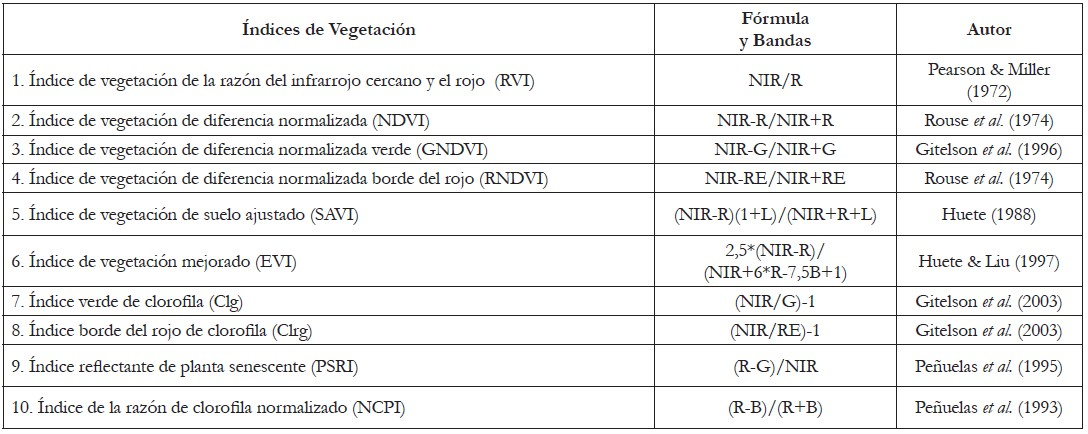

En la actualidad, hay un gran número de índices de vegetación (VI, por sus siglas en idioma inglés) publicados en la literatura, que han sido propuestos bajo diferentes argumentos. Aquellos que intentan aproximar relaciones entre los datos espectrales y variables biofísicas, como la biomasa y el área foliar de la vegetación, como el NDVI, índice de vegetación de diferencia normalizada, usado para estimar la cantidad, la calidad y el desarrollo de la vegetación (Rouse et al. 1974). El índice de vegetación de diferencia normalizada verde (GNDVI), el cual, es una variante del NDVI, que usa la banda G, en lugar de la R (Gitelson et al. 1996). El índice de vegetación simple (RVI) relaciona las altas reflectancias del NIR de la vegetación con las bajas del R (Pearson y Miller, 1972). El índice de vegetación mejorado (EVI) es un índice mejorado, para operar frente a vegetaciones densas y reducción de influencias atmosféricas y posee la característica de ser sensible a variaciones del dosel y del área foliar de la vegetación (Huete et al.1997). El índice de vegetación de suelo ajustado (SAVI) es una mejora del NDVI, que intenta contrarrestar las influencias del brillo del suelo (Huete, 1988).

Otros VI intentan aproximar relaciones entre los datos espectrales con la clorofila, la nutrición y la senescencia de la vegetación, como el índice de vegetación de diferencia normalizada borde del rojo (RNDVI), que tienen en cuenta la diferencia de la banda del borde del rojo (RE) y el NIR (Rouse et al. 1974). El índice de la razón normalizado de pigmento clorofílico (NCPI) relaciona bandas dentro del espectro visible R y B (Peñuelas et al. 1993). El índice de clorofila verde (Clg) combina bandas del NIR y G (Gitelson et al. 2003). El índice Redegde de clorofila (Clrg), dado por el NIR y el RE (Gitelson et al. 2003) y el índice de reflectancia senescente de la planta (PSRI), combina bandas del R, G y NIR (Peñuelas et al. 1995).

El uso de imágenes multiespectrales son una de las herramientas tecnológicas útiles para mejorar la planificación de las actividades agrícolas (Berrío et al. 2015) y, entre otras aplicaciones, sirven para monitorear y estimar los rendimientos de los cultivos en campo (Mulla, 2013; Kharuf-Gutiérrez et al. 2018) . Estudios como los de Escribano y Hernández Díaz - Ambrona (2013), Barrachina et al. (2010) y Cáceres (2016) propusieron una estimación de biomasa verde (BV), a través de índices de vegetación. Kawamura et al. (2008) y Pullanagari et al. (2012) evaluaron diferentes índices para dar una aproximación en los contenidos de proteína bruta (PB), fibra en detergente neutra (FDN) y ácida (FDA) de praderas de pastos.

Para Xue & Su (2017) , no existe una expresión matemática única que defina todos los IV, debido a la complejidad de las diferentes combinaciones de espectros de luz, instrumentación, plataformas y resoluciones utilizadas. Por lo tanto, se han desarrollado y probado algoritmos personalizados para una variedad de aplicaciones, de acuerdo con expresiones matemáticas específicas, que combinan radiación de luz visible, principalmente, región de espectros verdes y espectros no visibles, para obtener cuantificaciones de la superficie de la vegetación. La elección de un IV específico, se debe hacer con precaución, al analizar exhaustivamente las ventajas y las limitaciones de los IV existentes y luego combinarlos, para aplicarlos en un entorno específico o especie, como es el caso del pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum (Hochst. ex Chiov.) Morrone), en condiciones de producción de leche intensivo, en trópico de altura.

El kikuyo es un pasto perenne de hábito de crecimiento estolonífero y rizomatoso, que le permite expandiese fácilmente y competir con otras especies; sin embargo, su tasa de crecimiento se ve afectada por las condiciones climáticas. Crece naturalmente en suelos profundos de origen volcánico; crece muy bien en suelos fértiles con altos niveles de nitrógeno y bien drenados, aunque tolera el encharcamiento moderado, la alta salinidad y la acidez y su nivel nutricional decrece, rápidamente, con la madurez de la planta (Marais, 2001).

El objetivo de este trabajo fue evaluar índices de vegetación en la estimación de la cantidad y la calidad de pasto kikuyo usando imágenes multiespectrales UAV, en los sistemas lecheros, del norte del departamento de Antioquia, Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio, se llevó a cabo en la finca la Montaña de la Universidad de Antioquia (N6°27’094’’, W75°32’678’’), a una altitud de 2.500m s.n.m. La especie de pasto predominante en el sitio de estudio es la poácea (Cenchrus clandestinum (Hochst. ex Chiov.) Morrone). El suelo es un andisol (con base a estudios previos en el predio), con una profundidad media de 25cm.

Se distribuyeron 168 puntos de muestreo en las praderas de pasto kikuyo, usando un marco circular de 1m2, con una tarjeta rotulada. En estos puntos, se cortó a 10cm del suelo la BV, se pesó y se tomaron sub-muestras, con un peso máximo de 500g por sitio, para determinar calidad nutricional.

Las muestras fueron secadas en un horno asistido por ventilador, durante 16 horas, a 70°C. Se pesaron en una balanza antes y después del secado y luego se molieron. La materia seca resultó de la prueba gravimétrica por diferencia de peso húmedo y seco (AOAC, 1990) y los contenidos de PB, FDN y FDA, se determinaron mediante espectrocroscopía del infrarrojo cercano (Norris et al. 1976), utilizando un equipo NIRS DS 2500 FOSS®, en el laboratorio de nutrición, pastos y forrajes, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.

Los datos fueron adquiridos con un sensor multiespectral Micasense RedEdge®, con resolución radiométrica de 12 bit y 5 bandas espectrales (B, G, R, RE y NIR). Todas las imágenes, se tomaron entre las 12:00 y 13:00, en condiciones de cielo despejado. Antes del vuelo, se tomó una imagen del panel reflectante de calibración. Las misiones de vuelos fueron programadas usando Pix4D capture®. La altura de vuelo fijada fue de 50m, con una velocidad de 6m/s y un solapamiento de frente y lateral del 80%. Se tomaron puntos de referencia (GCP), con una estación de referencia TOPCON modelo GR3, para realizar el posicionamiento del ortomosaico y corrección geométrica.

La orto rectificación y ensamblado de las imágenes en un mosaico, se realizó con el software Pix4D mapper pro®. La corrección geométrica, se efectuó posicionando los CGP en las imágenes. Los números digitales fueron convertidos en valores de reflectancia, empleando las imágenes del panel reflectante de calibración, según la tabla de Micasense®.

Los recortes de imágenes de los puntos de muestreo y los índices de vegetación, se realizaron usando las librerías rgdal (Bivand et al. 2016) y raster (Hijmans, 2016), del proyecto R-Software (R Core Time, 2017). Los índices de vegetación se calcularon mediante la combinación de bandas espectrales (Tabla 1).

Tabla 1 Fórmulas y bandas de los índices de vegetación obtenidos con imágenes espectrales, reportados en la bibliografía.

Donde, NIR=banda infrarrojo cercano; R=banda del rojo; G=banda del verde; B=banda del azul; RE=banda del borde del rojo y L es igual a 0,5.

Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para observar las relaciones entre los índices de vegetación y las variables BV, PB, FDN y FDA, usando la libraría FactorMinerR (Sebastien et al. 2008), del proyecto R-Software (R Core Time, 2017). Se construyeron 8 modelos aditivos generalizado (gam), para relacionar los VI con BV, PB, FDA y FDN del pasto, usando la librería mgcv (Wood, 2018), del proyecto R-Software (R Core Time, 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Reflectancia de las bandas: Los valores de reflectancia (%) promedio de las muestras de pasto de kikuyo para las bandas B, G, R, RE y NIR fueron de 0,03 ± 0,01, 0,07 ± 0,02, 0,04 ± 0,01, 0,15 ± 0,05 y 0,43 ± 0,12, respectivamente (Tabla 2). Estos valores, se encuentran en los rangos reportados por Corrales et al. (2016), en pastos secos y verdes de Honduras y quienes destacan una fuerte absorción en las regiones del espectro visible (B, G y R) y diferencias considerables con la región NIR.

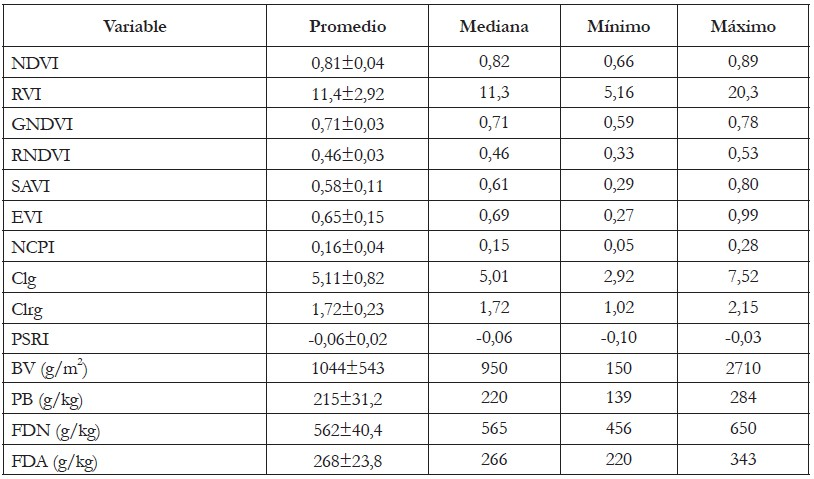

Tabla 2 Valores de reflectancia de las imágenes multiespectrales, índices de vegetación calculados, biomasa y composición de las muestras de pasto kikuyo estudiadas.

Índices de vegetación: La tabla 2 muestra los valores promedios, medianas, mínimos y máximos de los VI evaluados en el estudio. El valor del intervalo del NDVI osciló entre 0,66 y 0,89 en las muestras evaluadas y, así, el índice de vegetación, se encontró cerca de los rangos reportados por otros autores. Bastidas et al. (2016) evaluaron la variabilidad temporal del NDVI en fincas lecheras en el norte de Antioquia, Colombia y encontraron valores del NDVI, entre 0,40 y 0,80, mientras que, para pasturas en Dehesas, España, los valores de NDVI fueron de 0,20 y 0,68 (Escribano & Hernández Díaz-Ambrona, 2013).

Rendimiento y calidad del pasto: El intervalo de BV de los puntos muestreado osciló entre 150 a 2,710g/m2. Para el caso de la PB, el promedio fue 215 ± 31,2g/kg, valor más alto al reportado por Correa et al. (2008), en Antioquia (205g/kg) y más bajo al reportado por León et al. (2007), en Cundinamarca (229g/kg). La FDN y FDA promedio en las muestras fue 562 ± 40,4g/kg y 268 ± 23,8g/kg, los cuales, son menores a los reportados por Correa et al. (2008), quienes reportaron 581g/kg, para FDN y 303g/kg, para FDA.

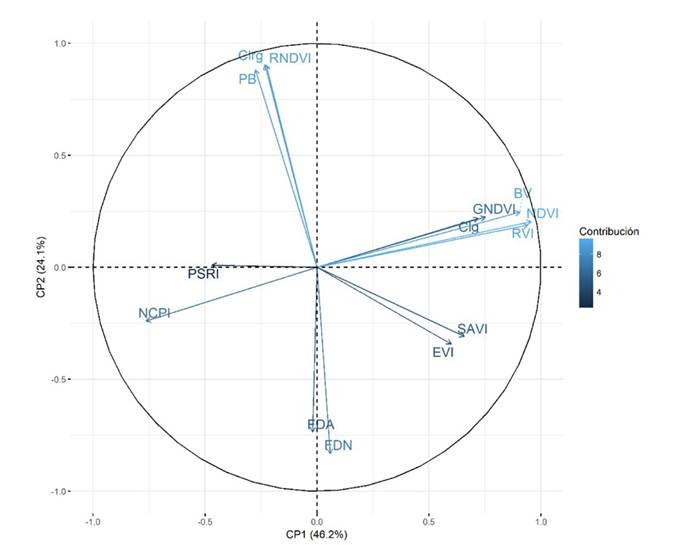

Análisis de componentes principales: Los dos primeros componentes principales (CP) explicaron el 70,3% de la variabilidad total observada (Figura 1). El CP1 explica el 46,2% de la variabilidad, se caracterizó por agrupar variables relacionados con características de cantidad del pasto kikuyo y VI, que emplean las bandas del visible G y R y del NIR. Para el CP1, las variables más importantes fueron la BV, NDVI, RVI, el GNDVI y el Clg, donde el NDVI es la variable que más contribuyó a la formación del eje (19,9).

Figura 1 Análisis de componentes principales entre la producción y las características nutritivas de pasto kikuyo y los índices de vegetación, calculados a partir de imágenes multiespectrales.

El CP2 explica el 24,1% de la variabilidad, relaciona componentes de calidad del pasto y VI, que emplean la banda RE y NIR. Para la CP2, las variables más importantes fueron la PB, FDN y FDA, RNDVI y Clrg, donde FDA y FDN presenta correlación negativa con la componente; la variable que más contribuye a la formación del segundo eje es el índice RNDVI (21,2).

Estas relaciones encontradas coinciden bien con lo que se conoce de la relación de los índices con las características fisiológicas y de crecimiento del pasto. En primera instancia, el NDVI, Clg, RVI y GNDVI son índices relacionados con características biofísicas de las plantas como área foliar y biomasa (Velasco et al. 2010), mientras que índices, como RNDVI, PSRI y Clrg, son relacionados con características fisiológicas, como contenidos de clorofila foliar, altamente relacionada con la proteína vegetal (Richardson et al. 2002).

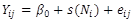

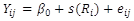

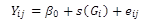

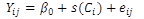

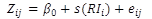

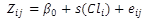

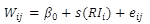

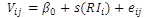

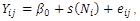

Los modelos aditivos gaussianos generalizados utilizados para relacionar las características fisiológicas y de crecimiento de las muestras de pasto kikuyo con los VI, calculados a partir de imágenes multiespectrales, presentaron la siguiente estructura:

Donde, Y ij es la biomasa verde en g/m2; Z ij es la PB en g/kg; W ij es la FDN en g/kg; V ij es la FDA en g/kg; β 0 es el intercepto; s es la función suavizada de una variable; N es el NDVI; R es el RVI; G es el GNDVI; C es el Clg; RI es el RNDVI; Cl es el Clrg y e es el efecto residual.

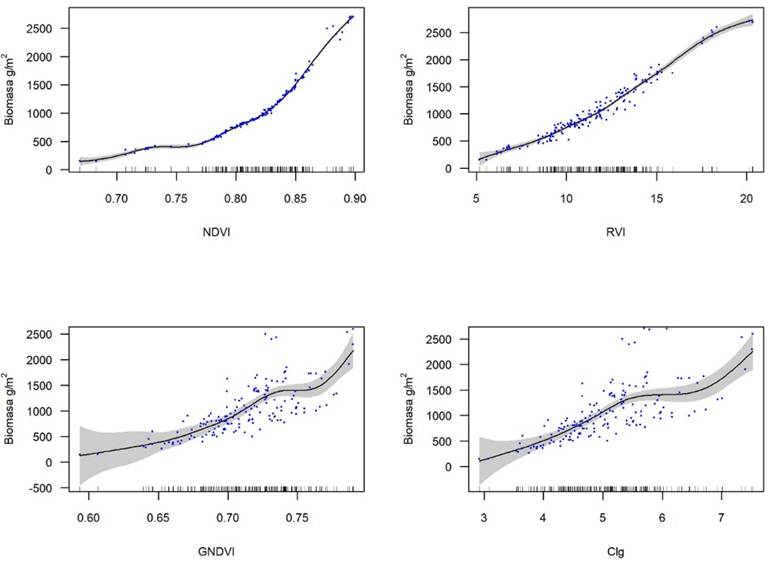

Relación entre biomasa verde del pasto y los índices de vegetación: Los índices NDVI y RVI utilizados para la estimación de la BV mostraron altas correlaciones con la variable dependiente, con valores superiores de R2 de 0,95 y desviaciones explicada mayores a 0,95, y con un valor de p<0,0001, mientras que índices, como GNDVI y Clg, solo presentaron R2 de 0,53 y 0,54, respectivamente (Figura 2).

El modelo que mejor explicó la BV con R2 =0,993, desviación explicada =0,99 y BIC inferior fue el que consideró el NDVI como una función suavizada s N i , con el siguiente modelo:

Donde, Y ij es la biomasa verde en g/m2; β 0 es el intercepto; s es la función suavizada de una variable; N i es el NDVI y e ij es el efecto residual.

Los resultados obtenidos en este estudio fueron similares a los reportados por Cáceres (2016) , para la estimación de biomasa de diversos tipos de pasturas, en el departamento de Olancho (Honduras). El autor obtuvo R2 de 0,78 y 0,82, para el RVI y NDVI; sin embargo, el EVI fue el índice que mejor relación presentó con R2, de 0,87. De igual manera, Edirisinghe et al. (2012) , en estudios de pasturas en los sistemas lecheros de Nueva Zelanda, encontraron correlaciones positivas (81%), entre la variable NDVI y biomasa de pastos, con un coeficiente de determinación de 0,71. Escribano et al. (2014) , en un estudio de selección de índices de vegetación para la estimación de la producción de biomasa de pastos herbáceos en dehesas (bosque con estrato inferior de pastizales), de tres regiones de España, encontraron que el NDVI fue el índice que mejor coeficiente de determinación mostró, 0,85 y 0,89, para pasto fresco y seco, respectivamente.

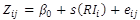

Relación entre proteína cruda del pasto y los índices de vegetación: El índice RNDVI y Clrg utilizados para la estimación de la proteína bruta mostraron efectos significativos con la variable dependiente, con valores superiores de R2, de 0,97 y con un valor de p<0,0001 (Figura 3). El modelo que mejor explicó la proteína cruda con R2 = 0,97, desviación explicada = 0,97 y BIC inferior fue el que consideró el RNDVI, como una función suavizada 𝑠 𝑅𝐼 𝑖 , con el siguiente modelo:

Donde, Z ij es la proteína bruta en g/kg; β 0 es el intercepto; s es la función suavizada de una variable; RI i es el RNDVI y e ij es el efecto residual.

La relación entre la PB y el RNDVI fue un resultado similar a lo reportado por Richardson et al. (2002), quienes encontraron una alta relación entre el RNDVI y el contenido de clorofila en hojas de abedul de papel (Betula papyrifera Marsh), con R2, de 0,97. Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con varios autores, quienes encontraron una mejor sensibilidad en las concentraciones de clorofila de la vegetación y su relación con la proteína, utilizando longitudes de onda, entre 690 y 740nm, como es el caso del RNDVI y Clrg, que incorporan la banda RE al análisis. Esto es debido, a que se sabe que el contenido total de clorofila está correlacionado con la posición del borde del rojo, que es la longitud de onda de la pendiente máxima del espectro de reflectancia visible. Algunas investigaciones han sugerido que puede ser algo sensible a la variación en la estructura de la hoja (Gitelson et al. 1996).

En un estudio en Argentina, de Castro & Garbulsky (2018) , quienes evaluaron tres tipos de pasto, encontraron que los índices que explicaron mejor las variaciones de concentración de nitrógeno fueron los que combinaron la reflactancia en el borde rojo. En sistemas silvopastoriles, Serrano et al. (2018) encontraron una relación entre el NDVI y la proteína cruda.

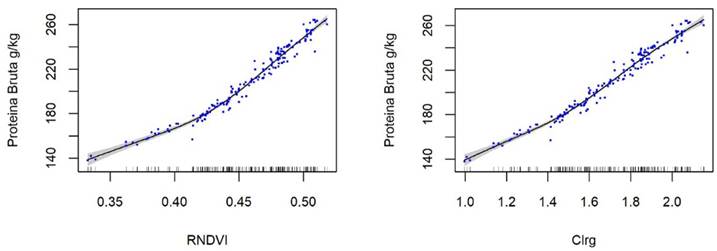

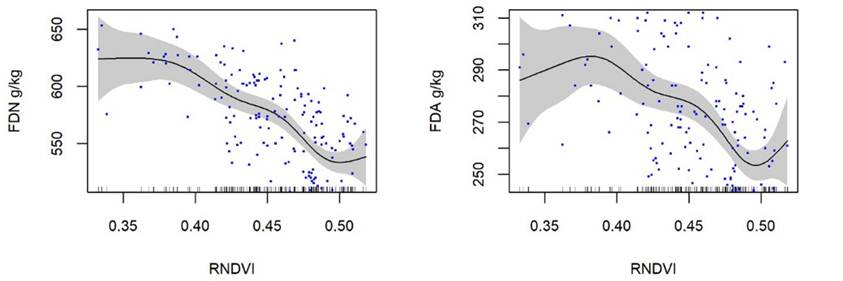

Relación entre los contenidos fibrosos del pasto y los índices de vegetación: El índice RNDVI utilizado para la estimación de la FDN presentó correlación baja con la variable dependiente, con valores de R2, de 0,43. Asimismo, para la estimación de la FDA, con valores de R2, de 0,28 (Figura 4).

Figura 4 Relación entre el índice de vegetación borde del rojo (RNDVI) con la fibra en detergente neutra (FDN) y ácida (FDA) del pasto kikuyo.

En trabajos realizados por Pullanagari et al. (2012) , utilizando un índice diferente a los estudiados denominado índice de vegetación de diferencia renormalizado RDVI, dado por NIR - R/  (Roujean & Breon, 1995), encontraron R2 menor a los encontrados para FDN=0,40 y superior, para FDA =0,58. Para Castro & Garbulsky (2018) , los índices de vegetación de diferencia normalizada fueron los mejores predictores para FDA y FDN y digestibilidad de la materia seca.

(Roujean & Breon, 1995), encontraron R2 menor a los encontrados para FDN=0,40 y superior, para FDA =0,58. Para Castro & Garbulsky (2018) , los índices de vegetación de diferencia normalizada fueron los mejores predictores para FDA y FDN y digestibilidad de la materia seca.

En general, este trabajo determinó que, entre los índices estudiados para la estimación de cantidad y de calidad en pasto kikuyo, el NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada) es el que mejor estima la cantidad de biomasa verde (BV) y el RNDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada borde del rojo) es el que mejor estima la proteína bruta (PB); sin embargo, el modelo puede ser mejorado al incorporar datos, como elevación, ángulo de la pendiente y tipo de suelo, como lo indicaron Pullanagari et al. (2018) , en un estudio en Nueva Zelandia, que incluyó diversos pastos, entre ellos el kikuyo, al evaluar la proteína y la energía metabolizable.