Antecedentes y planteamiento del problema

La creación y mantenimiento de las ciudades son la causa principal del deterioro de los sistemas naturales, lo cual, también afecta la salud pública, el clima, el hábitat y la infraestructura en un ciclo vicioso. El problema se agrava si se considera que la planeación urbana tradicional se ejerce, la mayoría de las veces, con una actualización incipiente en materia de planeación urbana inteligente y sustentable. A lo anterior se puede agregar que la expansión urbana, especialmente la informal en forma de invasiones u ocupaciones sin planificación, es el principal destructor de resiliencia en muchas ciudades latinoamericanas (Cuvi, 2015).

En el caso de México, no existe un modelo o metodología probada para desarrollar edificios e infraestructura de tipo ambiental, como los modelos LEED® o BREEAM® que son muy confiables para dichos fines (Hernández-Moreno, et al., 2017). Por lo tanto, el problema se ha observado principalmente en el flujo y consumo de numerosos recursos, principalmente naturales, que van del campo a la ciudad. Esto es precisamente lo que deteriora al medio ambiente, y lo que urbanistas y arquitectos deben reducir.

El concepto de planeación urbana tradicional, hoy en día obsoleto, se refiere a la forma como se planean las ciudades sin tener en cuenta criterios sustentables e inteligentes, los cuales se resumen en la siguiente lista:

Mejorar la calidad y el Índice de Desarrollo Humano de los habitantes (que incluya componentes sociales, políticos y culturales, además de ambientales y económicos).

Promover la sustentabilidad en las ciudades, principalmente en lo relacionado con el consumo de energía, alimentos y urbanización.

Promover el desarrollo económico de las ciudades o asentamientos humanos en pro del desarrollo social y comunitario.

Incluir dentro del diseño y la planeación urbana inteligente los usos del suelo de tipo rural, por ejemplo, para la producción de alimentos, y energía en pequeña y mediana escala, en complemento con los usos del suelo típicamente urbano.

Incrementar la resistencia y adaptación de las ciudades al cambio climático, y reducir los riesgos de vulnerabilidad urbana y rural de los asentamientos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL, 2014), el 23% de la población cuenta con carencia alimentaria extrema porque la producción del sector agropecuario es insuficiente, lo que hace que el país se vea en la necesidad de importar granos básicos. Una planeación inteligente buscaría dotar al medio rural y urbano de mejores espacios para la producción de los alimentos básicos. Ciudades ruralizadas darían respuesta a la problemática de ciudades de alto impacto ambiental, sobre todo en países en desarrollo como México, y sus zonas urbanas y metropolitanas más conflictivas como es la zona centro del país (Hernández-Moreno, Hernández-Moreno y Alcaraz-Vargas, 2016b). De igual manera, se requiere la descentralización de las actividades humanas y la desconcentración de los servicios públicos y de la infraestructura, es decir, un gobierno compacto y sociedades grandes (Chaolin, Yan y Su, 2015).

Hoy en día predomina una tendencia a la expansión rápida, desordenada y acelerada de la construcción en suelo urbano, mientras que las áreas cultivables y rurales próximas a las ciudades se están reduciendo drásticamente (Yaolin, et al., 2015), por lo que se justifica plenamente el cambio de los modelos obsoletos de planeación urbana y regional a los modelos inteligentes y sustentables.

De otra parte, el cambio climático hace referencia a los cambios inusuales del clima en un determinado lugar (NASA, 2014) y a la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013). La actividad humana que mayores impactos ambientales produce es la industria de la construcción, la urbanización y la manutención de ciudades, particularmente por la quema de combustibles fósiles.

Las proyecciones actuales estiman que la temperatura en diversas regiones del mundo puede aumentar hasta 5.5°C al final de este siglo (European Environmental Agency, 2008), una cifra muy elevada y alarmante si se considera que el aumento de 1°C en la temperatura a nivel global en las últimas décadas ha traído numerosos problemas al medio ambiente en todo el mundo y, particularmente, en los países en vías de desarrollo como México (Centro Mario Molina, 2014; CONEVAL, 2014; INEGI, 2014; ONU-Habitat, 2014). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2010) señala que un aumento de la temperatura de 4°C conllevaría inmediatamente a una pérdida de la renta per cápita de entre 1 y 5%, con diferencias regionales considerables, lo que afectaría de forma diversa a los países más vulnerables.

Karim y Thiel (2017) señalan que el primer paso para dar soluciones, principalmente a los países más vulnerables, es realizar acciones de participación colectiva para sensibilizar a la población local y aumentar la capacidad de gestión de desastres mediante la creación de redes con los gobiernos locales y con las comunidades más vulnerables, fungiendo como una plataforma para la toma colectiva de decisiones.

Es necesario realizar acciones que puedan mitigar los efectos del cambio climático, puntualmente en rubros como: desastres naturales, escasez de recursos materiales, alimenticios y energéticos, y deterioro y fragmentación del medio natural y urbano (Hernández-Moreno, Hernández-Moreno y Alcaraz-Vargas, 2016a:). La población rural en México ocupa alrededor del 22 % de la población total (INEGI, 2010) y, desafortunadamente, este porcentaje continúa disminuyendo debido a la migración del campo a la ciudad, del envejecimiento de la población rural (INEGI, 2014) y del estancamiento de la educación en las zonas rurales, por lo que el campo y las actividades primarias son abandonadas, lo que provoca una disminución de la producción básica de alimentos y el aumento en los costos de producción.

Por otro lado, el clima del planeta siempre ha sido cambiante (las variaciones del comportamiento del sol, las erupciones de volcanes, los incendios, el comportamiento de la biosfera, son algunos ejemplos), pero, según el Quinto Informe de Evaluación del Comité Intergubernamental del Panel sobre Cambio Climático (IPCC, 2013), desde mediados del siglo XX la temperatura ha incrementado debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por actividades humanas, en particular, la quema de combustibles fósiles, la agricultura y los cambios en el uso del suelo. Así pues, es una responsabilidad de todos contribuir a revertir este problema, atendiendo las recomendaciones internacionales plasmadas en el Acuerdo de París durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) en 2015 (ONU, 2015) y en la Agenda Hábitat III, resultado de la Conferencia realizada en Quito en 2016 (ONU-Habitat, 2016).

En la actualidad, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural producen a nivel mundial un poco más de 30 Gtoneladas de CO2 a la atmósfera cada año, mientras que la deforestación de las zonas tropicales produce un poco más de 4 Gtoneladas de CO2 a la atmósfera cada año (van der Werf, 2009), lo cual es muy alarmante. Los países que produjeron más CO2eq4 en 2012, sin tener en cuenta las emisiones ocasionadas por el sector forestal ni de cambio de uso del suelo, fueron China con 8,106 millones de toneladas; Estados Unidos con 5,270 millones de toneladas; India con 1,831 millones de toneladas; Rusia con 1,782 millones de toneladas; Japón con 1,259 millones de toneladas; Canadá con 551 millones de toneladas; y Brasil con 500 millones de toneladas. México se ubicó en un lugar intermedio entre países emisores de carbono que actualizan oportunamente sus inventarios, con 498,971 millones de toneladas (Department of Energy, 2015). Precisamente, la mayoría de estos países tienen las ciudades más grandes del mundo: Shanghái (China), Nueva York (Estados Unidos), Delhi (India), Tokio (Japón) y Ciudad de México (México) (Alcaldía Mayor de Bogotá, UN-Habitat y PNUD, 2008).

Tan solo en Ciudad de México se emitieron 31 millones de toneladas de CO2eq en el año 2012 (Centro Mario Molina, 2014). El 80% de estas emisiones corresponden al consumo de energía en forma de combustibles fósiles y de electricidad, siendo el sector del transporte la fuente principal de emisiones contaminantes de las ciudades (Centro Mario Molina, 2014: 13), por lo que se hace urgente comenzar a reducir paulatinamente los consumos de energía en las ciudades para, así, favorecer la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Cheung y Fan, 2013).

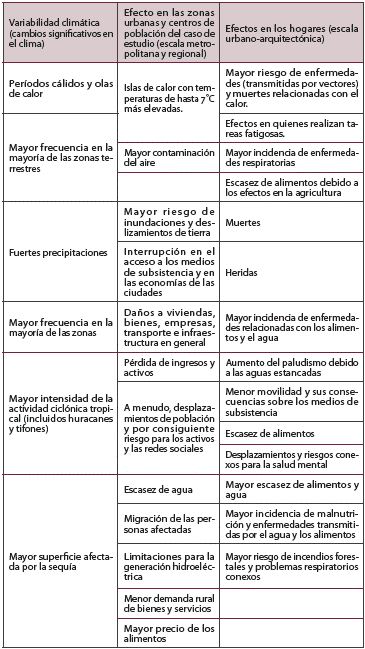

En la Figura 1 se puede observar que el sector de transporte es el que más emite CO2eq a la atmósfera con 166.412 millones de toneladas de CO2eq durante el año 2012, seguido de la generación y consumo de la energía eléctrica con 115.537 millones de toneladas de CO2eq. En tercer lugar está la manufactura e industria de la construcción con 56.74 millones de toneladas de CO2eq, y obliga a pensar durante la planeación de las ciudades cómo disminuir los consumos en estos sectores.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012: 197).

Figura 1 Emisión de CO2eq (en millones de toneladas) en México producidas por sector. 2012

A nivel político y gubernamental existen programas tanto federales como estatales para regular y ordenar de manera adecuada los centros de población en México. Por ejemplo, los PEACC (Programas Estatales para la Acción ante el Cambio Climático), derivados de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, han fortalecido la planeación urbana y regional, de tal manera que, aunque de forma incipiente, se comienzan a tomar en serio los criterios sobre planeación sustentable e inteligente.

Los PEACC tienen en cuenta las principales características sociales, económicas y ambientales de cada estado de la República Mexicana; las metas y prioridades de los planes de desarrollo estatales; el inventario estatal de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) en los años 2005 y 2010, y los escenarios climáticos de los sectores que emitan dichos gases en las regiones determinadas. En ellos se identifican acciones y medidas para reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, y las emisiones de GEI de los sistemas naturales y humanos de interés para cada estado, según sus características, como localización geográfica y otras variables físicas, demografía y particularidades políticas, culturales y económicas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013).

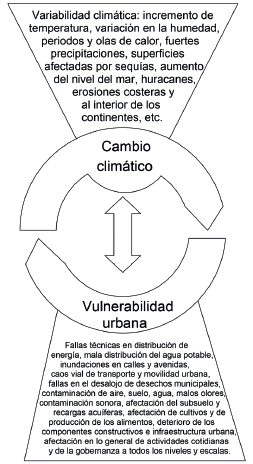

La Figura 2 muestra que el cambio climático afecta a las ciudades y centros de población de muchas maneras, y, a su vez, las consecuencias de la contaminación y el daño ambiental generado por las ciudades y centros de población afectan al clima y al ambiente en un ciclo que se vuelve vicioso. Por lo tanto, la mejor manera de tener control, reducir y mitigar todos estos daños es a través de la planeación urbana de bajo carbono.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Ciclo vicioso del cambio climático, y sus efectos en las ciudades y otros centros de población

La planeación urbana de bajo carbono es entendida como la planeación, y el diseño de ciudades y centros de población que se enfocan en implementar diversas estrategias sustentables y resilientes para reducir las emisiones de carbono, y sus equivalentes dentro de las ciudades, por ejemplo, contar con una planeación adecuada del transporte urbano y de movilidad en donde se reduzca el uso de motores que usan combustible fósil, aunado al mejoramiento de la interconectividad urbana, los usos del suelo, el incremento en la densidad urbana y la peatonalización de las ciudades (Hernández-Moreno, 2008), entre muchas otras estrategias de diseño y de planeación urbana que logran reducir las energías derivadas de fuentes fósiles.

El uso de materiales y componentes de construcción de alta durabilidad y de bajo impacto ambiental en todas sus fases de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación, construcción, uso, operación, y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, también contribuye de manera eficaz a la reducción de emisiones de carbono (Hernández-Moreno, 2015). De igual manera, una planeación adecuada de bajo carbono podría balancear el flujo de recursos entre el campo y la ciudad, acortando las brechas existentes entre el desarrollo urbano y rural, integrándose en un solo concepto mixto o híbrido de asentamiento humano, es decir, en una rura-ciudad o ciudad ruralizada (Hernández-Moreno, Hernández-Moreno y Alcaraz-Vargas, 2016b).

Estudios recientes en México identifican una constante dispersión poblacional en pequeños pueblos y ciudades medianas (Gordillo y Plassot, 2017), lo que significa un tipo importante de migraciones internas, en donde la población rural emigra principalmente a ciudades medianas, lo cual no deja de ser un problema para las zonas rurales que están quedando desprotegidas por falta de oportunidades, y la disminución de recursos naturales y humanos que impacta el desarrollo sustentable de las comunidades (Hernández-Moreno y Núñez-Vera, 2014). También se observa que los modelos y las políticas de planeación del uso de suelo tradicionales han fallado notablemente a causa de una ausencia de planeación urbana especializada a mediano y largo plazos, y en diversas escalas y niveles (Parkes, Kearns y Atkinson, 2012).

En el marco de todo lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es identificar los desafíos principales que implican nuevas estrategias para la planeación urbana de bajo carbono en México, utilizando como caso de estudio una zona geográfica afectada significativamente por el cambio climático. Para eso, se utiliza la aplicación de varias soluciones en una escala a nivel metropolitano para desahogar la carga del medio natural y rural, que es de donde se extraen todos los recursos e insumos para las ciudades y, en consecuencia, el que más se afecta.

Lo primero es dejar claro las diferencias entre planeación urbana tradicional y planeación urbana inteligente, sustentable y de bajo carbono (tabla 1).

Metodología

Universo, y selección del área o zona geográfica de estudio

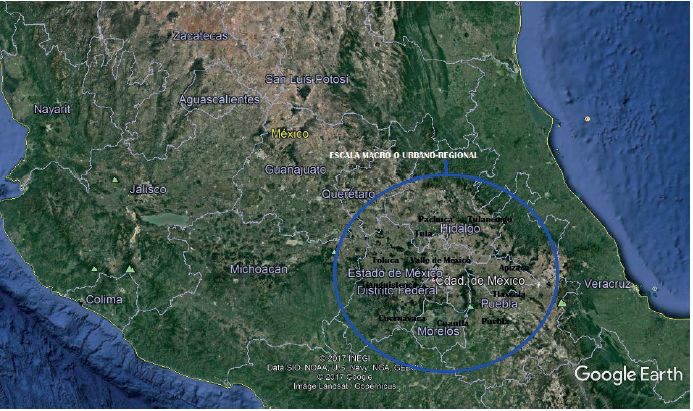

Para el presente estudio se seleccionó un universo que consta de las ciudades y centros de población de la República Mexicana que, de acuerdo con ONU-Habitat (2014), son 384 ciudades, de las cuales, 54 están definidas como metrópolis. Se toma como área de estudio la megalópolis del centro del país conformada, principalmente, por diez metrópolis con características similares (Figura 3): Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Valle de México, Puebla, Toluca, Cuernavaca, Cuautla, Apizaco-Tlaxcala, Pachuca, Tula y Tulancingo (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2012). Una megalópolis es un conjunto de áreas metropolitanas conurbadas unas con otras y se seleccionó esta debido a que es la zona de mayor conflicto urbano y de consumo de recursos en el país, por lo tanto, puede ejemplificar perfectamente lo que sucede en otras ciudades de la República.

La mayoría de estas metrópolis (Figura 3) se caracterizan por una dispersión urbana descontrolada, y por extensiones grandes de tierra o espacios vacíos dentro de ellas, lo cual eleva los costos de transporte y de movilidad urbana, al tiempo que crea problemas de interconectividad, seguridad, carencia de servicios públicos, entre otros. Sin embargo, la existencia de vacíos en las ciudades, paradójicamente, podría ser una gran oportunidad para establecer un nuevo modelo de planeación urbana de bajo carbono, atendiendo a la posibilidad de combinar usos del suelo típicamente urbano con usos típicamente rurales para la producción de alimentos, y energía a pequeñas y medianas escalas (Hernández-Moreno, Hernández-Moreno y Alcaraz-Vargas, 2016b). Esto rompería con el paradigma tradicional de llevar recursos naturales, materiales e insumos de forma unidireccional del campo a la ciudad, lo que podría mejorar notablemente el metabolismo urbano en la zona del centro del país y de cada una de las ciudades en cuestión.

Efectos principales del cambio climático sobre los centros de población de la zona de estudio

Para conocer los efectos principales del cambio climático sobre las metrópolis se revisó, en primer lugar, la Agenda Hábitat III sobre las causas, y sus consecuencias potenciales en las ciudades y centros de población. Segundo, se consultaron fuentes relacionadas con los efectos concretos y reales ocurridos en las zonas urbanas y en los hogares del caso de estudio (Tabla 1), desde una escala espacial metropolitana a una escala arquitectónica, dependiendo de los cambios originados por períodos cálidos y olas de calor, precipitaciones fuertes y mayor superficie afectada por sequías que, a su vez, son originados por el aumento de la temperatura en la atmósfera. Tercero, se revisaron los Programas Estatales para la Acción ante el Cambio Climático (PEACC) de las metrópolis y ciudades que conforman la megalópolis de México para establecer una relación entre el cambio climático, la manera como se planean tradicionalmente dichas ciudades y la necesidad de hacerlo de una forma diferente aproximándose, lo más posible, a la planeación inteligente y sustentable de ciudades y otros centros de población (incluyendo poblaciones y asentamientos humanos de tipo rural).

Retos y desafíos en planeación y diseño de centros de población hacia ciudades de bajo carbono

Para identificar los retos y desafíos que supone transitar de un modelo de planeación urbano tradicional a uno de bajo carbono se revisaron la Agenda Hábitat III, los PEACC de la megalópolis del caso de estudio y otros documentos importantes relacionados con el ordenamiento territorial de dicha megalópolis, como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, la normatividad relacionada con los impactos ambientales y el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 del Gobierno de la República Mexicana.

Resultados

Efectos principales del cambio climático en ciudades y centros de población

Las ciudades y otras actividades humanas propician una parte importante del cambio climático y sus efectos y, a su vez, el cambio climático propicia diversos efectos nocivos en las ciudades y centros de población (un ciclo vicioso) que los hace cada día más vulnerables. Entre los efectos nocivos se pueden señalar:

Fallas técnicas en la distribución de energía y alumbrado.

Mala distribución del agua potable.

Inundaciones en calles y avenidas, principalmente por obstrucción en coladeras y desagües.

Caos vial.

Fallas en el desalojo de desechos municipales.

Contaminación ambiental (malos olores, agua y aire contaminados, contaminación acústica y sonora, entre otros).

Afectación del suelo y de las recargas acuíferas.

Afectación en los cultivos y producción de alimentos.

Deterioro de componentes constructivos y de las instalaciones.

Afectación de las actividades cotidianas y de la gobernanza de la ciudad.

Por tanto, se puede afirmar que lo anterior es un ciclo vicioso que cada día trae mayores impactos ambientales, debido al crecimiento de la población mundial y de las zonas urbanas.

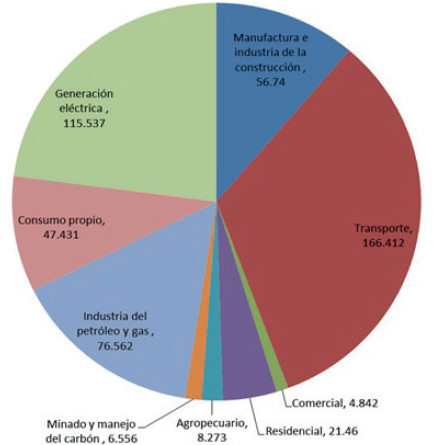

La Tabla 2 muestra que los efectos del cambio climático son numerosos y variados, pero, sobre todo, representan un riesgo alto para el medio ambiente y la salud pública. Estudios recientes (Rosete Vergés, Enríquez Hernández y Aguirre von Wobeser, 2013) señalan que es una prioridad el manejo y la gestión de riesgos para planear de mejor manera los procesos de ordenamiento ecológico del territorio y recomiendan incorporar el componente de riesgo en la realización de actividades altamente peligrosas, ya sean de origen antropogénico o natural.

Desafíos en la planeación de bajo carbono de las metrópolis del caso de estudio

El primer desafío que presentan en común las metrópolis involucradas en el caso de estudio es la planeación de ciudades de bajo carbono que, a juicio de los autores, recae principalmente en un mejor ordenamiento territorial de los usos del suelo urbano y de aquellos con vocación rural. De allí se desprende, por ejemplo, el gran reto de alcanzar una soberanía alimentaria en México que proporcione a sus habitantes más desprotegidos una provisión básica de alimentos y, para ello, es necesario promover la agricultura tanto en el medio rural, como en el urbano.

Los impactos que causa el cambio climático en México y en el mundo (Tabla 2) se ven reflejados tanto en zonas urbanas, como rurales. Las mayores afectaciones son en el ámbito de la salud pública, pero, sobre todo, se hace énfasis en el deterioro y en la fragmentación del medio natural (aire, suelo y agua), que es donde recae todo el peso y el stress para la existencia del hábitat y de los recursos naturales que van a las ciudades.

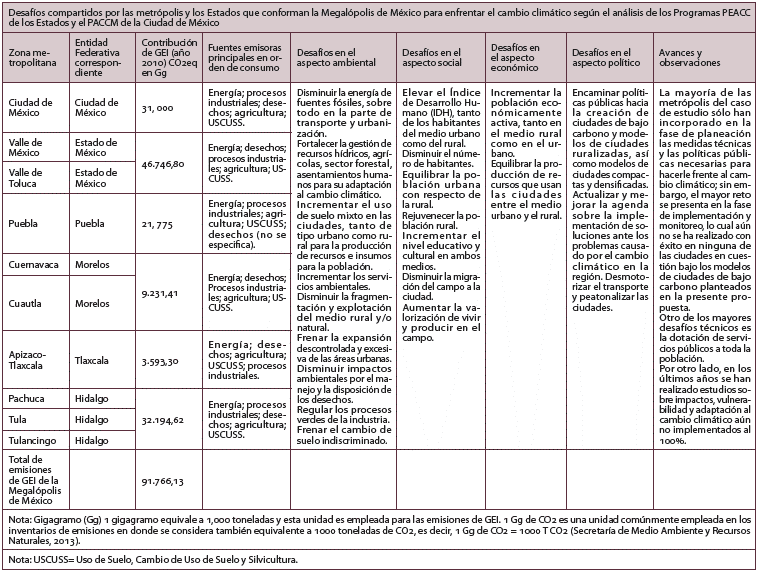

La Tabla 3 muestra los desafíos compartidos por las metrópolis que conforman la megalópolis de México de acuerdo con los Programas PEACC de los Estados y el PACCM de la Ciudad de México. Se resalta que las principales fuentes emisoras de GEI provienen, en primer lugar, del sector energético por la quema de combustibles fósiles, principalmente, en el transporte y por el uso de energía en los edificios e infraestructura urbana. En segundo lugar, predomina el rubro de desechos, los cuales emiten grandes cantidades de CO2eq, seguido inmediatamente por los procesos industriales, en donde se encuentra la industria de la construcción. En el cuarto puesto está la agricultura y, en el quinto y último, los usos del suelo y sus cambios, y la silvicultura.

Tabla 3 Desafíos compartidos en la megalópolis de México para enfrentar el cambio climático. 2010-2012

Fuente elaboración propia a partir de Gobierno del Estado de México (2013), Morales y Bernal (2014), Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (2015), Gobierno del Estado de Hidalgo (2013) y Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (2011).

Nota: no se incluye información de la metrópolis de Querétaro, de reciente incorporación a la megalópolis de México.

Esto confirma que el transporte, la construcción, y el uso y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento urbano son las actividades que generan mayores cantidades de GEI a la atmósfera y, por lo tanto, son las de mayor impacto ambiental en las ciudades. Es allí, precisamente, en donde los urbanistas y los arquitectos deben poner mayor atención y cuidado, desde las etapas tempranas de la planeación y el diseño, hasta las de construcción, uso, operación, mantenimiento y fin de la vida útil de los diversos componentes de las ciudades.

Las soluciones propuestas desde el enfoque urbano arquitectónico para desahogar la carga y el stress del medio natural por el uso de recursos para las ciudades son las siguientes:

Incorporar la agricultura urbana de tipo ecológico en las ciudades existentes y nuevas, que así lo permitan, como un servicio ambiental a mediana y pequeña escala.

Incorporar la generación de energía limpia en todas las ciudades a pequeña escala como otro servicio ambiental.

Recuperar los mantos freáticos en las ciudades al menos en un 50% por medio del uso de tecnologías pertinentes.

Remediar el suelo contaminado históricamente, sobre todo usando nuevas tecnologías, las cuales se encuentran disponibles en el mercado, accesibles en costo y aplicación.

Reducir de forma paulatina y programada el uso de energía derivada de fósiles para bajar los índices de CO2eq.

Proveer oportunidades y alternativas de empleo en la localidad, diversificando las actividades a través de la inclusión de labores típicas del medio rural, sin descuidar las propias del medio urbano.

Dotar parcialmente de alimentos a la localidad a través de la agricultura urbana.

Capturar carbono a través del aumento considerable de áreas verdes que funjan no solo como áreas de esparcimiento o de parques y jardines, sino que produzcan alimentos y/o energía a mediana y pequeña escala.

Mitigar las islas de calor en las zonas urbanas para mejorar los microclimas que directa o indirectamente afectan al sistema ambiental, y al confort térmico de la zona o ciudad.

Dos soluciones directas para reducir el consumo de recursos son:

Producir energía en las ciudades, reducir los consumos de energía y agua, y disminuir los residuos sólidos y líquidos.

Mejorar el metabolismo urbano en las ciudades, incorporando la agricultura urbana y la producción de alimentos a escala meso o urbano-arquitectónica.

Las propuestas puntuales para la planeación y el diseño urbano de bajo carbono para la megalópolis de México son:

Densificar verticalmente y de manera paulatina el equipamiento urbano para disminuir el tamaño tradicional de las ciudades grandes, horizontales y desordenadas.

Reducir la movilidad urbana de tipo horizontal, es decir, las avenidas, carreteras y calles, con el fin de aumentar las vías peatonales, para bicicleta y de transporte público masivo, como el tren ligero y los autobuses.

Utilizar patios urbanos y solarios para iluminar y ventilar bloques de edificios.

Utilizar retículas urbanas para el acomodo de edificio con una combinación variada de usos de suelo, que permita, sobre todo, que la vivienda esté cerca de los centros de trabajo, y que el comercio y las zonas de esparcimiento estén próximas a los hogares.

Facilitar los espacios para la peatonalización y las bicicletas en un ambiente verde y de áreas al aire libre.

Favorecer los espacios de esparcimiento como parques y jardines.

Con base en las soluciones directas sobre la disminución del consumo de recursos en las ciudades, se propone destinar superficies de terreno para producir energía y alimentos, lo cual sería una fuente de empleo de los habitantes. Esto representa una combinación de usos del suelo urbano con los típicos rurales de agricultura y de generador de energía, lo que no quiere decir que se dejará de producir energía y alimentos en zonas rurales, sean tradicionales o a gran escala. En otras palabras, se proponen las ruraciudades o ciudades ruralizadas como respuesta a la reducción y mitigación de emisiones de carbono.

Conclusiones

Las actividades humanas son, sin lugar a dudas, las mayores responsables del cambio climático, su afectación y riesgo para el medio ambiente, aunque van acompañadas con otros factores y causas tanto físicas, como naturales.

La migración, tanto interna como externa, es producto de la situación económica, social y cultural de un país o de una región. Los gobiernos locales y federales (en el caso mexicano y de muchos otros países) han fallado por décadas en su gestión y administración, lo que se ha transformado actualmente en un problema complejo multifactorial y multiescalar, que ha dado origen de manera involuntaria, entre otros factores, a las megalópolis no planeadas.

Desde el punto de vista de los autores, se requieren cambios sustanciales y estructurales para mejorar paulatinamente el deterioro del medio ambiente y del hábitat, por lo que, desde el enfoque urbano ambiental, es necesario un cambio de paradigma de la planeación de ciudades y centros de población. Sólo así será posible transitar hacia nuevos modelos de planeación, y diseño urbano de bajo carbono y verdaderamente inteligente para propiciar una mejoría tanto en el medio urbano, como en el rural y natural.

También es necesario dejar de usar modelos de planeación urbana obsoletos, porque, lejos de crear ciudades y poblaciones habitables, generan y aglutinan problemas de todo tipo en las áreas exclusivamente urbanas, que, además, fragmentan al medio rural y natural, disminuyendo su capacidad para crear recursos que mantienen a los centros de población. Sin embargo, el reto más importante no es la planeación y el diseño del modelo de ciudades de bajo carbono, sino su implementación y seguimiento.

La intención de proponer ciudades mancomunadas como alternativa de planeación urbana es integrar y combinar en una sola zona de expansión actividades propias de las ciudades con aquellas de las áreas rurales para activar el desarrollo regional sustentable y propiciar un nuevo tipo de ciudad o población híbrida (dependiendo de la escala espacial que se aborde). Esto mejoraría los flujos de recursos tanto naturales como humanos del campo a la ciudad y evitaría las aglomeraciones urbanas desordenadas, las cuales son muy costosas tanto económica, como ambiental y socialmente.

Estas nuevas poblaciones, que podríamos llamar ciudades de bajo carbono con características de ciudades mancomunadas y ruralizadas, se desarrollarían con los mismos derechos de un municipio en pro de su desarrollo económico, social, ambiental y cultural haciendo énfasis en el desarrollo de la salud pública, la educación, la cultura y la seguridad alimentaria.