Introducción

La pesca artesanal es parte integral de la sociedad colombiana y contribuye de manera significativa a su salud económica y social (AUNAP y Fundación Humedales 2013). En Colombia existen alrededor de cuarenta embalses y actualmente su potencial pesquero y acuícola se considera un servicio ecosistémico importante por la provisión de proteína para las poblaciones rurales, además de ser una fuente de ocupación alternativa para los campesinos que habitan en las riberas de los mismos y cuya actividad económica fue transformada por la dinámica de los nuevos sistemas. Hilborn y Walters (1992) describen la manera en que dicha transformación inicia con el descubrimiento y divulgación de la existencia de un stock potencial, seguido por un período de rápido crecimiento del esfuerzo (número de pescadores) ocasionado por el atractivo de los beneficios económicos iniciales. Sin embargo, pese a la importancia evidente y relevante de los recursos pesqueros en los embalses colombianos, menos del 20% cuentan con planes de ordenación pesquera aprobados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) (AUNAP y Fundación Humedales 2013). Cochrane (2005), indica que el ordenamiento pesquero es una herramienta que otorga a la autoridad una posición para observar y registrar lo que está ocurriendo en las pesquerías y los recursos pesqueros que están bajo su jurisdicción. Además, los principios de pesca sustentable están basados en el Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO 1995) y en los lineamientos sobre la aplicación del principio de precaución a las pesquerías de captura y la introducción de especies.

Por lo tanto, como contribución a la ordenación pesquera del embalse Porce II, el presente documento hace un análisis de la información disponible en este embalse sobre el uso del recurso pesquero, la actividad extractiva, su producción y la condición de los usuarios, y se plantean algunos de los lineamientos que han sido establecidos hacia la ordenación del mismo.

Materiales y Metodos

Área de estudio

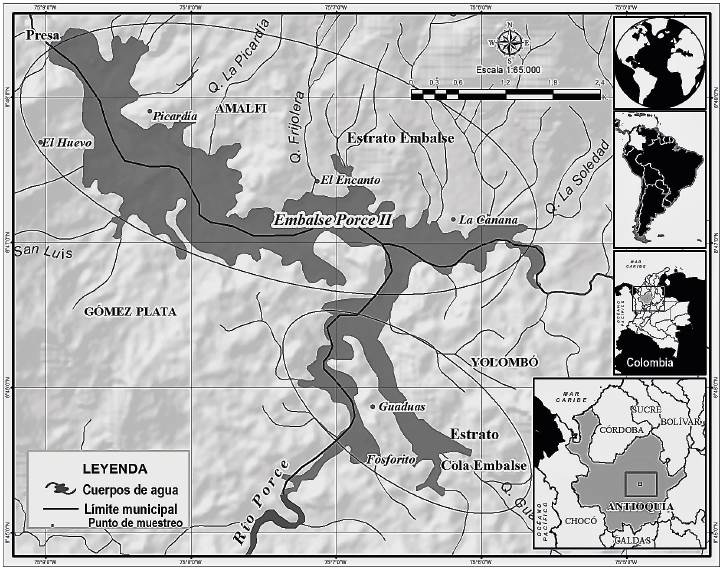

La Central Hidroeléctrica Porce II cuenta con licencia ambiental otorgada a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) mediante Resolución 00618 de 1994 (MADS 1994), que estableció al embalse con categoría “unipropósito” para la generación de energía. El embalse está localizado al noroeste del departamento de Antioquia (6° 45' 37'' N y 75° 06' 28'' W), a una altitud de 923 m s.n.m., en jurisdicción de los municipios de Yolombó, Amalfi y Gómez Plata y a 120 km de la ciudad de Medellín (Figura 1). Posee un área total de 890 ha, con una profundidad media de 40 m.

El principal afluente del embalse es el río Porce, el cual nace en el alto de San Miguel con el nombre de río Medellín al sur de la ciudad y desciende atravesando la parte central del departamento de Antioquia, incluyendo los diez municipios del Área Metropolitana en dirección noreste, hasta desembocar en el río Nechí, afluente del río Cauca. La cuenca del río Porce tiene un área de 5.230 km2 hasta su desembocadura.

El comportamiento de los niveles del embalse Porce II, entre los años 2002-2012, permitió establecer dos ciclos de aguas altas (junio y noviembre) y dos ciclos de aguas bajas (febrero y septiembre). Con relación a la calidad del agua (Tabla 1), el embalse presentó condiciones de híper-eutrofia (Cuellar 2009) y los valores de clorofila a (11-230 ug/L) exhibieron un rango muy amplio, corroborando su carácter híper-eutrofizado (Sierra 2011).

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos en el embalse Porce II

| Variable | Unidad | Media | C.V.% |

|---|---|---|---|

| Color | UC | 136,2 | 118,4 |

| Turbiedad | NTU | 62,2 | 61,8 |

| Fósforo total | mg/l | 0,458 | 84,9 |

| Ortofosfatos | mg/l | 0,37 | 85,1 |

| Nitrógeno total | mg/l | 1,42 | 73,7 |

| Sólidos totales | mg/l | 256 | 70,1 |

| Sólidos disueltos | mg/l | 93,5 | 20,1 |

| DBO | mg/l | 27,8 | 100,5 |

| Alcalinidad | uS/cm | 36,2 | 38,7 |

| Conductividad | mg/l | 138,5 | 14,2 |

| pH | mg/l | 7,6 | 8,2 |

| Oxígeno disuelto | mg/l | 7 | 34,8 |

| Saturación de oxígeno | % | 90 | 33,1 |

| Temperatura | °C | 22 | 8,9 |

Fuente: Cuellar (2009).

Entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, se realizó la descripción, cuantificación y valoración de la actividad pesquera en el embalse Porce II. Partiendo de los resultados de un pre-muestreo (octubre de 2011) se establecieron dos estratos (embalse y cola del embalse) y ocho (8) sitios para la toma de información biológico-pesquera. Estos puntos de muestreo fueron: Puentes Fosforito y Guaduas (cola del embalse) y Puente La Cancana, Vega Mejía, La Frijolera, El Infierno, El Mango y La Guayana (cuerpo del embalse). El enfoque de la toma de información se realizó dentro del marco del monitoreo participativo (Fundación Humedales 2007), lo que implicó la selección, capacitación y participación activa de tres pescadores distribuidos tanto en la cola, como en el cuerpo del embalse (monitoreo extensivo); y a través del personal técnico de la Fundación Humedales que realizó la recopilación de la información técnica durante siete días al mes (monitoreo intensivo), actividades ejecutadas en el marco de la “Formulación de planes de ordenación pesquera para los embalses Porce II y Porce III”, Contrato CT-00087-2011, suscrito entre EPM y la Fundación Humedales.

Producción y productividad pesquera del embalse

Bajo un diseño de muestreo aleatorio simple estratificado (Sparre y Venema 1997) se estimó la producción pesquera del embalse (captura total anual: CTA) (ecuación 4) a nivel espacial (estratos: CTEi) y temporal (meses: CTMj), así como el valor de la misma, teniendo como insumos: número de Unidades Económicas de Pesca (UEP’s) activas por punto de desembarco (esfuerzo diario de pesca: edi), días activos de pesca al mes por estrato (DMi), especies capturadas, peso total por especies y por UEP muestreada (captura diaria: cdi). La identificación de las especies de peces se realizó de acuerdo con Maldonado-Ocampo et al. (2005) y Jiménez Segura et al. (2014a). Para la estimación de la producción pesquera o la captura anual total del embalse, se consideraron los datos provenientes de los pescadores artesanales y de los pescadores recreativos foráneos (turistas) y se calculó mediante las siguientes ecuaciones:

Captura diaria total:

Donde ni es el número de registros de captura y esfuerzo muestreados, cdi es captura diaria por punto de muestreo, edi es el esfuerzo diario por punto de muestreo.

Captura total por estrato:

Donde DMi es el factor de elevación por muestra.

Captura total por mes:

Captura total anual del embalse:

Donde CTMi es la captura total por muestra.

Para cada estimación mensual (CTMj) se obtuvo el coeficiente de variación (CV) según lo propuesto por Sparre y Venema (1997).

Los rendimientos pesqueros o captura por unidad de esfuerzo (cpue) dados en kg/UEP/día, se estimaron a nivel espacial (cpue e), temporal (cpue m) y por arte de pesca (cpue a), a partir de la relación entre la eficiencia de la pesquería o la captura diaria (cdi) y del esfuerzo diario de pesca (edi).

La captura por unidad de esfuerzo:

La captura por unidad de esfuerzo promedio por estrato:

La captura por unidad de esfuerzo promedio por mes:

La captura por unidad de esfuerzo promedio por arte:

El rendimiento anual del embalse se estableció a partir de la producción pesquera del embalse (CTA) y del tamaño del mismo (ha) y se presenta en kg/ha/año.

Composición de la captura

La relación entre el peso total (en t) de cada una de las especies registradas en las capturas de los pescadores y la CTA del embalse Porce II permitió determinar el aporte en biomasa de cada una de ellas a la pesquería.

Comercialización

Con información de los puntos de acopio sobre volúmenes comercializados, tipo de proceso del producto, destino de la pesca (consumo o venta), distribución, presentación y margen de precios del producto por especie, se caracterizó la comercialización de la pesquería del embalse.

Dinámica poblacional

A partir de la estructura de tallas (longitud estándar: Ls en cm) de las especies tilapia negra (Oreochromis niloticus) y mojarro (Tilapia sp.) se estimó la talla media de captura usando los procedimientos de Sparre y Venema (1997) y los parámetros de crecimiento individual (L∞, K to) aplicando el modelo de las funciones de crecimiento propuesto por von Bertalanffy (1934) (VBGF, por sus siglas en inglés) (Csirke 1980) e incorporando la metodología de separación de grupos modales de las muestras mensuales, de acuerdo con lo propuesto por Bhattacharya (1967).

En donde L (t) es la edad del pez a una edad determinada.

L∞: es la longitud media que los peces podrían alcanzar en caso de crecer hasta una edad muy avanzada (de hecho, infinita).

K: es la velocidad de crecimiento o coeficiente de Brody.

to: es la “edad hipotética” que el pez debiera tener para que su longitud fuese cero.

Los parámetros de crecimiento VBGF fueron estimados para L∞ como función de la ecuación de Powell-Wetherall (Gayanilo et al. 2005). Para to con las proyecciones de la ecuación inversa de VBGF (Kirkwood y Hoggorth 2001) y la ecuación empírica de Pauly (Pauly 1984) y K como la pendiente de la relación del cambio de longitudes a través del tiempo con el método de Gulland y Holt (Sparre y Venema 1997).

Finalmente, se estimaron los parámetros poblacionales de las especies objetivo:

i). Mortalidad total Z, mediante la curva de captura linealizada que relaciona los intervalos de tiempo y las capturas en número (C) basadas en las tallas (L) (Sparre y Venema 1997, Gayanilo et al. 2005)

ii). Mortalidad natural M de Pauly que relaciona los parámetros de crecimiento (K y L∞ con la temperatura media del hábitat (T °C) donde vive el recurso pesquero (Pauly 1984) fue:

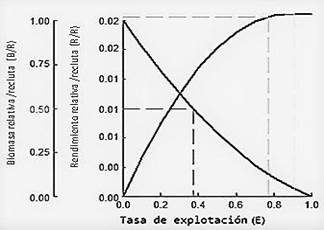

iii). Tasa de aprovechamiento de las especies objetivo, se estableció utilizando el modelo de Rendimiento por Recluta de Beverton y Holt (Y/R) (Haddon 2011).

Donde F es la mortalidad por pesca, w∞ es el peso asintótico de la especie, U es la fracción de crecimiento:

El cálculo de la anterior ecuación tuvo como valor de A:

Las soluciones de estas ecuaciones se generaron aplicando los programas Excel, FISAT (FAO-ICLARM stock assessment) (Gayanilo et al. 2005) y LFDA (Length Frecuency Data Analysis) (Kirkwood y Hoggarth 2001).

Resultados

La actividad extractiva

Se registraron sesenta y siete pescadores, de los cuales el 70% derivaron de la pesca su principal fuente de ingresos (pescadores permanentes); los demás se clasificaron como esporádicos (20%) y ocasionales (10%). Dentro de las actividades complementarias que los pescadores ejercieron para mejorar sus ingresos económicos, la minería representó el 58%, seguida por la construcción (29%) y el comercio (13%). Aunque los ingresos diarios de la pesca fluctuaron entre $20.000 y $250.000, el 32% de los pescadores obtuvieron ingresos diarios entre $51.000 y $60.000. Según el Banco de La República, en Colombia el salario mínimo legal diario vigente al 2012 fue de 18.890 pesos (10.50 USD).

El 90% de los pescadores poseían embarcaciones cuyas dimensiones fluctuaron entre 2,5-3,5 m de largo, con ancho entre 0,6-0,9 m, construidas en madera y propulsadas a remo. En cuanto a los artes de pesca, el principal aparejo empleado fueron las mallas o trasmallos fabricados de nylon monofilamento con ojos de malla que variaron entre 9-13 cm, con dimensiones entre 40-110 m de largo, siendo la más frecuente la de 100 m. Otro arte de pesca utilizado por los pescadores del embalse Porce II fue la atarraya elaborada en nylon monofilamento, con un ojo de malla de 9,5 cm y cuyo tamaño osciló entre 3-5 m de largo.

Producción y productividad pesquera

Entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 se estimó una captura de 238 t, presentando un comportamiento mensual decreciente. Se resalta que en noviembre de 2011 se obtuvo una captura de 34,3 t, mientras que para octubre de 2012 la captura fue menor, llegando a 12,3 t. Las mayores capturas se presentaron durante los meses de noviembre de 2011 y enero, febrero y junio de 2012 (Tabla 2). El rendimiento anual del embalse fue de 267 kg/ha/año.

Por otro lado, debido a que el embalse es un atractivo para los turistas, se logró establecer que este grupo de personas obtuvo una captura anual de tres toneladas, lo que representó el 1% del total de la captura del embalse Porce II para el periodo estudiado.

Esfuerzo (UEP/día) y captura por unidad de esfuerzo (kg/UEP/día)

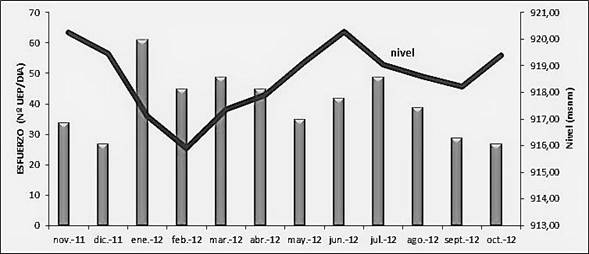

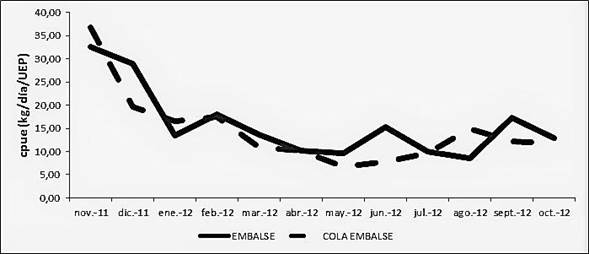

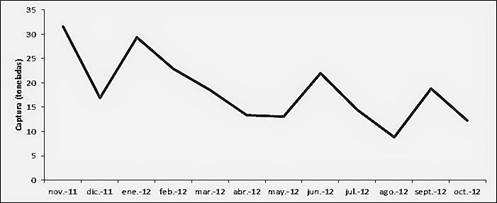

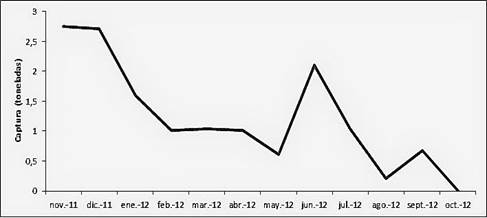

En el periodo de estudio se obtuvo que el esfuerzo pesquero diario para el embalse Porce II registró un mínimo de 27 UEP/día y un máximo de 61 UEP/día, con un promedio diario de 40 UEP/día (Figura 2). La captura por unidad de esfuerzo promedio en el embalse fluctuó entre 8,1 y 34,7 kg/UEP/día con un promedio de 15,2 kg/UEP/día. Los rendimientos fueron levemente superiores en el estrato cuerpo del embalse (15,9 kg/UEP/día) que en el estrato cola del embalse (14,6 kg/UEP/día). Se pudo establecer que el comportamiento de los rendimientos presentó una tendencia a la baja en el tiempo (Figura 3).

Tabla 2 Captura total (en t) estimada para el embalse Porce II entre noviembre de 2011 y octubre de 2012

| Mes | Embalse | Cola Embalse | Sistema | C.V.% |

|---|---|---|---|---|

| nov-11 | 24,43 | 9,92 | 34,35 | 9,16 |

| dic-11 | 11,31 | 8,28 | 19,59 | 7,71 |

| ene-12 | 22,49 | 8,56 | 31,05 | 7,09 |

| feb-12 | 15,51 | 8,39 | 23,90 | 8,30 |

| mar-12 | 11,55 | 8,07 | 19,63 | 5,51 |

| abr-12 | 8,08 | 6,32 | 14,39 | 6,55 |

| may-12 | 9,39 | 4,44 | 13,83 | 10,70 |

| jun-12 | 20,96 | 3,40 | 24,36 | 9,22 |

| jul-12 | 11,21 | 4,94 | 16,15 | 8,59 |

| ago-12 | 7,42 | 1,75 | 9,17 | 9,39 |

| sep-12 | 16,77 | 2,75 | 19,53 | 8,94 |

| oct-12 | 10,53 | 1,78 | 12,31 | 12,07 |

| TOTAL | 169,65 | 68,62 | 238,27 |

Figura 2 Dinámica del esfuerzo pesquero (UEP/día) y su relación con el comportamiento del nivel del embalse Porce II (periodo noviembre de 2011-octubre de 2012).

Figura 3 Comparación entre las dinámicas de la cpue en el embalse Porce II (cuerpo y cola) (noviembre de 2011-octubre de 2012).

En cuanto a la captura por unidad de esfuerzo por arte, se evidenció que el trasmallo y la atarraya, cuando se utilizaron combinados, generaron los mayores rendimientos pesqueros (62 kg/día/UEP), seguidos del trasmallo (21,4 kg/UEP/día) y la atarraya (20 kg/UEP/día). Por su parte, el anzuelo en combinación con la atarraya fueron artes poco efectivos y empleados principalmente por los pescadores recreativos.

Composición de la captura

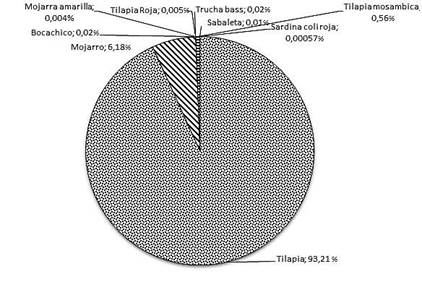

De las nueve especies ícticas sujetas a uso en el embalse Porce II (Figura 4), la pesquería se sustentó básicamente en la captura de tres especies exóticas: tilapia plateada (O. niloticus) (93%), mojarro (Tilapia sp.) (6,18%) y tilapia mosámbica (O. mossambicus) (0,56%). Las demás especies registradas (6) presentaron registros <1%. De estas se resalta la presencia de las especies nativas bocachico (Prochilodus magdalenae) y sabaleta (Brycon henni).

Comercialización

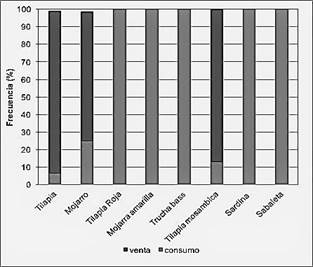

El 85% de las capturas obtenidas por los pescadores fue comercializado y el resto aprovechado para autoconsumo. De esta manera, el aporte a la seguridad alimentaria local fue del orden de 135 kg/pescador/año, siendo uno de los más altos del país. Las especies más representativas en las capturas fueron las destinadas a la comercialización; las demás especies: tilapia roja (Oreochromis sp.), mojarra amarilla (Caquetaia umbrifera), trucha bass (Mycropterus salmoides), sabaleta (B. henni) y sardina (Astyanax microlepis), fueron destinadas al autoconsumo (Figura 5).

En relación con la manipulación del producto pesquero, se determinó que éste era eviscerado en la zona de pesca y los desechos arrojados directamente al embalse. La captura eviscerada se almacenó en recipientes de plástico reciclados (cuñetes de pintura de cinco galones), sin empleo de hielo, con precarios estándares de manufacturación y posteriormente fue trasladada a puntos circunvecinos de venta. En algunas ocasiones fue comercializada en los sitios de acceso al embalse (borde de carretera).

Figura 4 Composición íctica de la captura en el embalse Porce II (noviembre de 2011-octubre de 2012).

Por otra parte, la pesca recreativa fue ejercida por turistas que provenían de los municipios contiguos al embalse, incluido Medellín. Dentro de los aparejos de pesca utilizados por este grupo de personas se destacaron la caña y la línea de anzuelo, con el empleo esporádico de trasmallo, atarraya o chinchorro artesanal.

En lo que se refiere al destino del producto pesquero, generalmente fue comercializado en la misma región, principalmente en los municipios de Anorí, Amalfi, Vegachí, Yolombó, Segovia, Barbosa y Medellín. Los centros de acopio fueron las propias casas de los pescadores y en algunas ocasiones los comercializadores locales, que en la mayoría de los casos eran también pescadores, construyeron edificaciones temporales elaboradas con materiales rústicos y de forma artesanal. El producto que tenía como destino final la ciudad de Medellín fue transportado en motos acondicionadas con neveras de poliestireno (icopor) con hielo y con una capacidad aproximada de 90 lb y en automóviles adaptados con cavas de icopor con capacidades de hasta 800 lb. Otro tipo de transporte fue a través de furgones refrigerados, aunque al momento de esta investigación no era muy común. No obstante, debido a los altos volúmenes de producción pesquera del embalse Porce II, la presencia de este tipo de comercializadores (que acopiaban y trasladaban entre dos y tres toneladas por semana y con destino a municipios de la Costa Atlántica) iba en aumento progresivo.

Estado del recurso pesquero

A lo largo de todo el año, la captura de tilapia plateada (O. niloticus) fue 222,3 t, de las cuales el 71,4% provino del cuerpo del embalse y el 28,6 % de la cola. De igual manera la captura mostró un comportamiento mensual decreciente, con una captura máxima de 31,5 t (noviembre de 2011) y de 12,3 t (octubre de 2012) (Figura 6).

Una situación similar sucedió con el mojarro (Tilapia sp.) ya que, durante el año de muestreo, se estimó su captura en 14,72 t (68,5% provino del cuerpo del embalse y el 31,5% de la cola). La captura durante el periodo de estudio reflejó un comportamiento decreciente con un máximo de 2,7 t en el mes de noviembre de 2011 y sin registros para el mes de octubre de 2013 (Figura 7).

Figura 6 Comportamiento de la captura de la tilapia (Oreochromis niloticus) entre noviembre de 2011 y octubre de 2012.

Figura 7 Comportamiento de la captura del mojarro (Tilapia sp.) entre noviembre de 2011 y octubre de 2012.

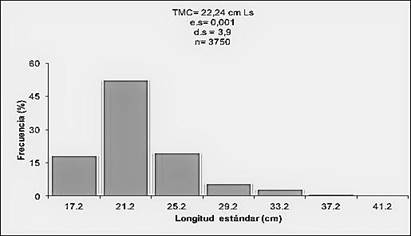

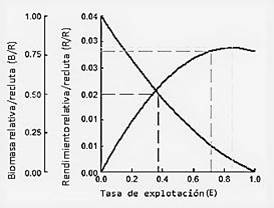

Por otra parte, se determinó que la tilapia plateada fue capturada entre 17,2 cm y 41,2 cm Ls (Tabla 3), presentándose la mayor frecuencia de captura sobre ejemplares de 21,2 cm Ls. Se estimó su talla media de captura en 22,24 cm ± 3,9 (Figura 8). Al evaluar su estado de explotación (E= 0,61), se evidenció que la especie permite un incremento del mismo al comparar sus niveles de rendimiento relativo por recluta (Figura 9).

Tabla 3 Tallas medias de captura (TMC-cm Ls) y rangos respectivos de las principales especies en el embalse de Porce II (EPM y Fundación Humedales, 2013)

| Especies | TMC | Mínima | Máxima |

|---|---|---|---|

| Oreochromis niloticus | 22,34 | 17,2 | 41,2 |

| Tilapia sp. | 16,4 | 12,6 | 33,6 |

| Tilapia mosambica | 20 | 15 | 24 |

| Oreochromis sp. | 22,1 | 20,5 | 23,6 |

| Mycropterus salmoides | 24 | 22 | 26 |

| Cichlassoma sp. | 19,8 | 16,4 | 23,1 |

| Prochilodus magdalenae | 24 | ||

| Brycon henni | 18 | 14,2 | 21, 8 |

| Astyanax microlepis | 10,4 |

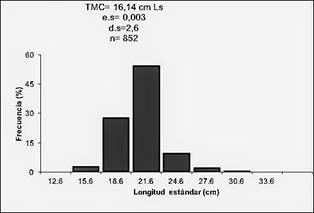

En relación con el mojarro, se determinó que su reclutamiento a la pesca se presenta a partir de los 12,6 cm y hasta los 33,6 cm Ls. La talla de captura de mayor frecuencia correspondió

a 21,6 cm de Ls. Para el embalse se estableció una talla media de captura de 16,4 cm ± 2,6 para la especie (Figura 10). Al evaluar la tasa de explotación del mojarro (E= 0,52), se logró determinar que la especie (al igual que O. niloticus) permite mayores niveles de explotación (Figura 11).

Figura 8 Estructura de las tallas (longitud estándar) obtenidas para la tilapia (Oreochromis niloticus) en el embalse Porce II.

Figura 9 Estimación de la tasa de explotación (E) de la tilapia (Oreochromis niloticus) en relación con la biomasa relativa por recluta y el rendimiento relativo por recluta en el embalse Porce II.

Figura 10 Estructura de las tallas (longitud estándar) obtenidas para el mojarro (Tilapia sp.) en el embalse Porce II.

Discusion

Más de la mitad de la riqueza pesquera del embalse Porce II es sujeta de uso. En la Tabla 4 se aprecian las especies de peces registradas además de una especie de camarón de agua dulce, destacándose la presencia de cinco especies exóticas. Estas últimas se logran establecer debido a que pueden completar su ciclo de vida y aprovechar los recursos alimenticios disponibles, alcanzando un máximo potencial de proliferación (Agostinho et al. 2007). Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados en embalses de Brasil (Agostinho et al. 2016), el número de especies registradas para el embalse Porce II es bajo. Esta baja riqueza posiblemente es el resultado de filtros ambientales que eliminan gradualmente las especies fluviales preexistentes; los nuevos conjuntos están compuestos básicamente por especies que presentan adaptaciones previas para prosperar en aguas inestables, con una menor dependencia de los ambientes fluviales y la heterogeneidad del hábitat (Gomes y Miranda 2001).

Tabla 4 Listado de especies de recursos hidrobiológicos registrados para el embalse Porce II

| Especie | Nombre común | Fuente |

|---|---|---|

| Brycon henni | Sabaleta | EPM (1993), EPM y Fundación Humedales (2013), Jiménez et al 2014a |

| Roeboides dayi | Juan viejo | Jiménez et al 2014a |

| Andinoacara latifrons | Mojarra azul | EPM y Fundación Humedales (2013), Jiménez et al 2014a |

| Astyanax microlepis | Sardina | EPM y Fundación Humedales (2013), Jiménez et al 2014a |

| Hyphessobrycon sp. | Tetra | Jiménez et al 2014a |

| Prochilodus magdalenae | Bocachico | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Poecilia caucana | Guppy | Jiménez et al 2014a |

| Hoplosternum. magdalenae | Chipichipe | Jiménez et al 2014a |

| Macrobrachium sp. | Camarón | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Hoplosternum magdalenae | Chipe, carrache | EPM y Fundación Humedales (2013), Jiménez et al 2014a |

| Caquetaia umbrifera | Mojarra amarilla | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Cichlassoma sp. | Mojarra | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Oreochromis niloticus | Tilapia | EPM (1993), EPM y Fundación Humedales (2013), Jiménez et al 2014a |

| Oreochromis mossambicus | Tilapia mosambica | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Oreochromis sp. | Tilapia roja | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Tilapia rendalli | Tilapia | Jiménez et al 2014a |

| Tilapia sp. | Mojarro | EPM y Fundación Humedales (2013) |

| Mycropterus salmoides | Trucha bass | EPM y Fundación Humedales (2013) |

En contraste con lo anterior y al analizar las capturas anuales en el embalse Porce II, es evidente el éxito adaptativo de las especies exóticas bajo las condiciones del embalse, al igual que su elevada importancia debido al alto grado de aprovechamiento pesquero. Dichas especies tienen un alto potencial de producción y corta longevidad y poseen una alta disponibilidad de recursos alimenticios (Agostinho et al. 1999, 2008, Hoeinghaus et al. 2009). A pesar que las especies exóticas aportaron cerca del 99% de las capturas, también se registró la presencia y aprovechamiento de especies nativas. Por lo tanto, se considera que incentivar el uso pesquero de las especies exóticas es la principal estrategia de manejo para la conservación de las especies nativas.

La actividad pesquera, sustentada en el aprovechamiento de especies exóticas, constituye una fuente económica fundamental para la comunidad de pescadores del embalse Porce II. Es común que especies como las tilapias, con hábitos fitoplanctófagos, sean dominantes en lagos y embalses, generalmente asociadas con áreas litorales, donde obtienen un adecuado sustrato para la alimentación y la reproducción; es el caso del lago Nasser en la represa de Aswan (Egipto) (Van Switen et al. 2011) donde las tilapias llegan a dominar hasta el 82% de las capturas y en embalses de Sri Lanka llegan a componer casi la totalidad de las capturas (Amarasinghe y Weerakoon 2006).

Ahora bien, posiblemente es a causa de los altos niveles de eutrofización y la presencia de especies exóticas adaptadas a esta condición, que Porce II se ha posicionado como uno de los embalses con mayor producción pesquera tanto del país como de la región (Tabla 5). De manera similar, a nivel mundial se registra la existencia de cuerpos de agua con altos rendimientos tales como el embalse Rajasthan (India) con una producción de 365 kg/ha/año, el lago Volta (Ghana) con una producción de 240 kg/ha/año (Van Switen et al. 2011) y en embalses de Sri Lanka con 283/kg/ha/año (Amarasinghe y Weerakoon 2006).

Tabla 5 Comparación de la captura y los rendimientos pesqueros del embalse de Porce II con otros embalses en Colombia y la región

| Embalse | País | Captura anual (t) | Rendimiento (kg/ha/año) | Fuente |

|---|---|---|---|---|

| Porce II | Colombia | 238 | 267 | EPM-Fundación Humedales (2013) |

| Betania | Colombia | 493 | 66,4 | EMGESA-Fundación Humedales (2008) |

| Urrá | Colombia | 140 | 19 | Valderrama et al. (2006) |

| Balbina | Brasil | 500 | 1,2-3,1 | Agostinho et al. (2007) |

| Barra Bonita | Brasil | 305 | 9,6 | Agostinho et al. (2007) |

| Parancá | Brasil | 200 | 48 | Agostinho et al. (2007) |

| Ibitinga | Brasil | 42 | 3,7 | Petrere y Agostinho (1993) |

| Nova Avanhandava | Brasil | 43 | 2,04 | Agostinho y Gomes (2002) |

Por otro lado, históricamente en el campo de las pesquerías y de la acuicultura, se cuenta con un legado de cientos de años en donde las introducciones, las translocaciones (trasplantes) y el repoblamiento han sido esencialmente percibidos como acciones económicamente rentables y los embalses colombianos no fueron ajenos a este tipo de manejos. Es por esto que actualmente las especies exóticas están presentes en el 85% de los embalses (Jiménez-Segura et al. 2011).

Lo anterior fue reiterado por Álvarez (2014), quien encontró que la ictiofauna remanente en los embalses del río Porce (entre ellos Porce II), aunque conserva algunas de las especies del ensamblaje ribereño original, es pobre en especies y la presencia de especies exóticas es importante para el sostenimiento de la pesquería. Sin embargo, esta condición no se presenta necesariamente en todos los embalses; por ejemplo, el 84% de los desembarcos en siete embalses de la cuenca alta del río Paraná, corresponden a especies nativas aun cuando dichos embalses estuvieron durante 30 años bajo programas de repoblamiento con especies introducidas como las tilapias (Agostinho et al. 2004).

Es importante considerar que la evaluación del estado de la pesquería del embalse Porce II se realizó durante un año bajo condiciones ambientales y poblaciones determinadas y, en este contexto, es fundamental mantener un monitoreo al recurso y verificar su dinámica y cambio. De acuerdo con Jiménez-Segura et al. (2014b), a medida que avanzan los años, dado que no hay reclutamiento de especies migratorias dentro del embalse, las especies objeto de pesca serán diferentes, estableciéndose aquellas a las que le son favorables las condiciones del sistema y aunque en el contexto pesquero sean especies poco valiosas, el balance económico se equilibra por la baja inversión de las UEP (v. g., redes de espera, movilidad a remo, ausencia de carnada) y la existencia de una oferta permanente de las mismas, ya que su disponibilidad no se asocia con los periodos hidrológicos.

No obstante, el tema se complica al ser las especies exóticas la base de la producción pesquera en el embalse Porce II, agravado por la carencia de líneas de acción efectivas que permitan establecer un manejo integral en términos de bioseguridad para este tipo de especies. En muchos casos, aspectos de este tipo impiden la formulación de estrategias reales de aprovechamiento que a su vez son componentes de la estrategia de ordenación pesquera (Cochrane 2005).

Es entonces fundamental tener en cuenta que, debido a la fuerte dependencia económica y social relacionada con el aprovechamiento económico y la seguridad alimentaria gestados alrededor de las especies exóticas, es a todas luces recomendable una ordenación integral del recurso pesquero, de lo contrario podría esperarse un colapso de esa pesquería en poco tiempo y con múltiples impactos sociales que podrían acarrearse con esta situación.

La pesquería del embalse Porce II se caracteriza por carecer de una planificación inicial y su control es bastante complejo debido a la gran demanda de los recursos pesqueros. En embalses bajo esta situación, Agostinho et al. (2007, 2016) indican que la sobrepesca podría aparecer y actuar de manera sinérgica con otras perturbaciones (v. g., la inexistencia de especies migratorias de gran tamaño), lo que lleva a un grave agotamiento de las poblaciones. En respuesta a un manejo integral, Agostinho et al. (2004) brindan una alternativa de gestión promisoria basada en un nuevo paradigma, conocido como “biomanipulación”, que se sustenta en una visión holística de las pesquerías (ambiente + pescador + pez) acompañado de monitoreo y retroalimentación. Asimismo, sugieren la consideración del concepto de cuenca hidrográfica y el de uso múltiple, reconociendo las limitaciones biológicas, políticas y socioeconómicas en el proceso decisivo.

Si bien Agostinho y Gomes (2002) argumentan que la gestión pesquera en los embalses debe basarse en la conservación de la biodiversidad, sin desconocer las razones sociales (lo que requiere de un enfoque ecosistémico), para el caso del embalse Porce II su evaluación no estableció las condiciones ambientales, especialmente de calidad de agua y ecológicas; sin embargo, las estrategias de manejo propuestas por EPM y la Fundación Humedales (2013), buscaron que las especies nativas existentes se protegieran, centrando la extracción en las exóticas. De igual forma, a través de los resultados de este trabajo, se considera pertinente que las quebradas que circundan el embalse, así como su biodiversidad, sean incluidas como ecosistemas de prioridad para la conservación.

De igual manera se debe aprovechar el conocimiento disponible acerca de los embalses y sus impactos sobre la fauna de peces, el cual ha aumentado sustancialmente en las últimas dos décadas. Con esto, la evaluación de los resultados de las prácticas de manejo será un paso esencial en la administración de los recursos pesqueros; contrariamente, ignorar dichos resultados aumentará la probabilidad de fracaso, se desperdiciarán los recursos financieros y se perderán grandes esfuerzos o, lo que es peor, se podrán causar nuevos y mayores impactos (Agostinho et al. 2016). Sin embargo, la información sobre la ictiofauna y la actividad pesquera en embalses colombianos es escasa, puntual y en la mayoría de los casos reposa en informes técnicos de las empresas que administran los embalses (Jiménez-Segura et al. 2011).

Aunque EPM y la Fundación Humedales (2013), con participación de la comunidad de pescadores y la AUNAP han formulado una propuesta de ordenación para el embalse Porce II, cuyos objetivos son garantizar la actividad productiva y la seguridad alimentaria además de fortalecer la gobernanza y promover una actividad pesquera recreativa ordenada, a la fecha no se generan procesos eficientes para implementar las medidas recomendadas. Sumado a esto, el plan considera algunos riesgos e incertidumbres para su aplicación, en especial derivados tanto de la calidad sanitaria del producto (GAIA 2011), como de los conflictos relacionados con la incipiente organización social de los pescadores, siendo este un factor tradicionalmente señalado como limitante por Hannesson y Kurien (1988).

Paul et al. (2017) dejan claro que en los embalses los desafíos implicados en la producción de peces son objeto de debate; para Colombia, el gran limitante recae especialmente en la falta de claridad de las autoridades competentes para definir su intervención cuando el recurso pesquero lo constituyen las especies exóticas.

Los embalses ofrecen un amplio margen para la optimización del rendimiento pesquero (Datta 2011, Paul et al. 2017) a través de la adopción de normas de manejo adecuadas, donde el establecimiento de futuras estrategias deben enmarcarse bajo una perspectiva ecológica (Weimin 2006), acompañadas de una supervisión permanente que constituya el soporte para que el plan no se convierta en otro mecanismo de gestión fallido, aumentando la incertidumbre para los usuarios del recurso pesquero.

En síntesis, la dependencia social y económica que conlleva el uso pesquero de especies exóticas como sucede en el embalse Porce II, amerita la toma de decisiones pertinentes e inmediatas, acogiendo el interés general y la realidad socioeconómica, sin perjudicar la riqueza de las especies nativas presentes en el embalse.