INTRODUCCIÓN

La percepción del espacio público en entornos urbanos ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. A lo largo de la historia, rehabilitadores y regeneradores urbanos, urbanistas y autoridades locales han sostenido que el espacio público cumple diversos propósitos sociales y políticos, desde la promoción de la salud pública hasta la integración cultural. Hoy en día, la creación de espacio público se considera un objetivo en sí mismo y la provisión de estos entornos urbanos sociales goza de un amplio respaldo popular, incluso por grupos con diferentes intereses (Schmidt & Németh, 2010).

El espacio público es un recurso invaluable para cualquier comunidad. Así, constituye el punto de encuentro entre ciudadanos en términos de libertad e igualdad, dando pie a la creación de vínculos fraternales y al refuerzo de valores comunitarios y de sentimiento de permanencia, consenso e intercambio. En otras palabras, el espacio público es un músculo democrático. En su seno se crea y recrea la condición de ciudadanía. Podemos entender el espacio público como la propia ciudad encarnada (Bodnar, 2015). Desde el siglo pasado, innumerables teóricos se han ocupado de retratar la manera en la que el espacio y, concretamente el espacio público, nos determina.

Sin embargo, resultaría ingenuo pensar el espacio público como el resultado de un pacto deliberado e igualitario entre individuos, instituciones políticas, agentes privados y demás actores. No todos los agentes intervinientes cuentan con la misma capacidad de dejar su impronta en el espacio. Por ello, Borja (2011)) define el espacio público como el campo de batalla que surge de la dialéctica entre la ciudadanía y el poder. En otras palabras, refleja la correlación de fuerzas que opera en una sociedad determinada (Aramburu Otazu, 2008; Carrión, 2007). Como arguye Harvey (2013), quienes acumulan un mayor capital económico, social y cultural tendrán más recursos para moldear el espacio público en función de sus propios intereses. En este sentido, las configuraciones específicas del espacio público se encuentran social e históricamente situadas y, por ello, el espacio público supone la cara más visible del conflicto social.

La liberalización del suelo público y su apropiación por quien concentra el capital ha provocado que agentes privados de cualquier parte del mundo adquieran una gran ventaja para modelar los espacios en sus propios términos, asegurando así su rentabilidad. Por ello, el espacio se ha convertido en el enclave de acumulación y circulación de capital, en lugar del espacio de confluencia de la ciudadanía (Borja, 2011; Harvey, 2013; Sassen, 1999). Esto, unido a otros fenómenos recientes, como el cambio en los modelos de turismo bajo demanda y la gentrificación de los centros históricos de las ciudades, han generado un cambio profundo en el desarrollo de la vida en las ciudades, desplazando a los residentes hacia áreas periféricas y los usos relacionados con la vida diaria, transformando estos espacios urbanos en meros parques de atracciones al servicio de los visitantes y la monetización de las nuevas interacciones, en detrimento de las anteriores (Cocola-Gant, 2018; Cocola-Gant & Gago, 2021).

Otra de las consecuencias de este cambio programático de la ciudad en favor del turismo es la privatización de los espacios públicos con fines hosteleros, entre otros. Esta privatización somete a las personas sin hogar a más riesgo del que ya sufren, impidiéndoles el acceso a lugares seguros y a servicios públicos básicos, como instalaciones de saneamiento o agua potable (Romero Riquelme, 2019). Esto se extiende a cualquier persona con bajos recursos económicos, víctimas de procesos de esta gentrificación y del deterioro de los espacios que no resultan rentables (Brenner & Theodore, 2002; Smith, 1992). Las personas con discapacidad también experimentan estos efectos, tanto por la degradación de los servicios públicos como por el hecho de que el sector privado se rige por una normativa más laxa en términos de asegurar la accesibilidad para estas personas (Imrie, 2012).

Según la investigación de Malone (2002), las personas jóvenes son especialmente vulnerables a la exclusión del espacio público debido a su mercantilización. La comercialización del espacio público limita la capacidad de las personas jóvenes para socializar y desarrollar su autonomía, además de reducir su participación en la vida pública de la ciudad. Por otro lado, la privatización del espacio público conlleva la exclusión social de las personas que no pueden permitirse el acceso a espacios privados, como parques de pago o centros comerciales.

La percepción del espacio público por los jóvenes, definidos como aquellos entre 15 y 29 años (Eurostat, s. f.), ha sido objeto de estudio durante muchos años y en diversas ciudades. En 1997 se llevó a cabo una investigación en Melbourne, Australia, replicando un estudio de los años setenta sobre cómo el entorno urbano influye en el desarrollo personal de los jóvenes. Este estudio reveló cómo factores como la configuración del barrio, la seguridad, la comercialización de espacios para jóvenes y la movilidad restringida afectan la vida de los adolescentes (Malone & Hasluck, 1998). Un estudio realizado en Nueva York, Estados Unidos, mostró una reducción en el acceso de los jóvenes al espacio público. Entre los diversos factores que contribuyen a esta situación se destacan principalmente la comercialización y la privatización de las actividades de ocio (Wridt, 2004). Otro estudio realizado en Toronto, Canadá, indica que las intervenciones en planificación urbana frecuentemente ignoran las perspectivas de los jóvenes, lo que sugiere una falta de inclusión y comprensión de sus necesidades y preferencias específicas (Laughlin & Johnson, 2011).

La emergencia del neoliberalismo, que precisa inundar esferas nunca antes mercan-tilizadas, encuentra en el espacio público un nicho de extracción económica. Para explotar su rentabilidad necesita restringir el acceso a este espacio a todas aquellas personas que no puedan aportar a las lógicas económicas. Para llevarlo a cabo, se vale de elementos hostiles que actúen como agentes del orden para impedir que ocupen un espacio en la ciudad. Así, podemos ubicar el nacimiento de la arquitectura hostil en el marco de una ofensiva contra todo aquello que encarna las contradicciones inherentes al neoliberalismo (Petty, 2014).

La arquitectura hostil se define como una incorporación de ciertos elementos a edificios y espacios públicos con la intención de excluir a determinados colectivos de la posibilidad de transitar, permanecer o hacer uso de ese espacio (Savicic & Savic, 2013). Entre estos colectivos se pueden destacar personas sin hogar, personas con problemas de adicción o personas jóvenes, si bien acaba minando el derecho a la ciudad de toda la población. De acuerdo con Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad implica la posibilidad de participar plenamente en la vida urbana y de acceder a los espacios públicos de manera equitativa. La arquitectura hostil, al limitar el acceso de ciertos grupos, socava este derecho fundamental al restringir la inclusión y la participación democrática en el entorno urbano, desafiando la visión de una ciudad accesible y justa para todos (Lefebvre, 1978).

Los elementos hostiles suelen aparecer en las zonas urbanas con potencial de ser ocupadas por personas sin hogar, cuyas problemáticas se entrecruzan con actitudes no apropiadas, derivadas de adicciones como la drogadicción, o necesidades básicas de estos colectivos, como pernoctar, miccionar, aliviar sus necesidades o llevar a cabo actividades relacionadas con la economía sumergida o informal. De esta manera, se ejerce sobre este colectivo una violencia física y simbólica que les impide satisfacer estas y otras necesidades básicas, lo que supone un crecimiento exponencial de la probabilidad de enfermar.

Otro grupo afectado es el de personas con discapacidad. La de accesibilidad les impide desplazarse, relacionarse o permanecer en determinados puntos de la ciudad. Por último, los elementos hostiles son utilizados para evitar que las personas jóvenes se agrupen en el espacio público y lleven a cabo actividades de ocio y sociabilidad que se alejen de las pautas del consumo (Bachiller, 2009; Romero Riquelme, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo percibe la juventud madrileña la arquitectura hostil y los efectos que esta provoca?

El principal objetivo de este trabajo es identificar los tipos de arquitectura hostil que se utilizan en el entorno urbano madrileño y sus efectos en las capacidades de ocupación del espacio por las personas jóvenes.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo utilizando la metodología cualitativa de investigación participativa Photovoice. Esta metodología, diseñada por Wang y Burris (1997), se basa en la idea de que los miembros de una comunidad capturen fotografías de los problemas o asuntos que les preocupan y luego discutan sobre ellas (Cuerdo Vilches, 2017). De esta manera, brinda la oportunidad a las personas que pertenecen a un grupo demográfico con un acceso limitado a los medios de representación, como es el caso de los jóvenes, de validar de forma activa sus propias experiencias, tomando conciencia de su realidad, para promover el cambio (Catalani & Minkler, 2010).

El potencial de esta técnica de investigación tiene que ver con su capacidad para permitir a los participantes expresar sus propias percepciones e inquietudes de una manera más profunda y completa que solo mediante la palabra. Asimismo, fomenta la reflexión crítica y el diálogo igualitario entre todas las personas vinculadas al proceso de investigación. Por lo tanto, el Photovoice es un proyecto colectivo que puede contribuir al cambio social, a la toma de conciencia y a la mejora de las condiciones de vida de las personas involucradas. Esta técnica cuenta con un potencial emancipatorio que se proyecta sobre todas las personas que participen en el proceso de investigación (Cuerdo Vilches, 2017). Por ello, el Photovoice se enmarca en el paradigma de investigación-acción participativa (IAP). Tal como lo exponen Kindon et al. (2008), este marco permite entender el proceso de investigación como algo bidireccional y colaborativo, rompiendo la dicotomía de sujeto-objeto y orientando el objetivo de la investigación hacia el cambio social. El empoderamiento de los participantes es clave, contando con su protagonismo a la hora de pensar soluciones a la problemática que se enfrenta. Además, da pie a soslayar los sesgos del investigador, pues establece un equilibrio de poder sobre el procedimiento y el resultado de la investigación.

Además, el Photovoice emerge como una herramienta apropiada para identificar problemas sociales que, hasta la fecha, no han sido abordados por la investigación social (Catalani & Minkler, 2010). Por tanto, esta técnica, como se señala en el estudio de Cuerdo Vilches (2017), es versátil y adaptable, lo que la hace eficaz para abordar diversas problemáticas y colectivos, tales como los de los pacientes crónicos, estudiantes en situación de confinamiento o vecinos afectados por diferentes circunstancias (Cuerdo Vilches et al., 2020a; Cuerdo-Vilches et al., 2020b; Cuerdo-Vilches & Navas-Martín, 2021; Navas-Martín & Cuerdo-Vilches, 2023; Sánchez-Ledesma et al., 2020). El Photovoice se convierte en una alternativa idónea para tratar la problemática abordada, y el proceso que propone puede servir de aliciente para que el individuo, al tomar conciencia de ella, se involucre a escala comunitaria (Cuerdo Vilches, 2017) con el fin de aliviar la incomodidad que la arquitectura hostil le produce y recupere su espacio en la propia ciudad.

Contexto del estudio

La ciudad de Madrid supone un ejemplo para comprender la forma que adoptan las ciudades, sobre todo las metrópolis de origen europeo, con sus rasgos característicos, en el orden globalizado. De hecho, la crisis del espacio público puede leerse en la configuración urbana madrileña actual, fruto de una profunda transformación desde mediados del siglo XX. Madrid es una de las ciudades europeas en la que el proceso de transformación del espacio público se ha desarrollado con mayor rapidez e intensidad, dada la tardía entrada en este nuevo orden (Leal Maldonado & Domínguez Pérez, 2008; Santiago Rodríguez, 2007).

El espacio público madrileño experimenta una transformación que aqueja a las ciudades globales: pasa a regirse mediante las lógicas de rentabilidad (Ardura Urquiaga, 2014). Así, sufre una serie de reestructuraciones para que predomine en él la actividad comercial (Limón, 2014). Además, tras la crisis del 2008, el suelo madrileño se convierte en el objeto central de apropiación capitalista, como estrategia para sufragar las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. Por ello, las Administraciones Públicas han desechado su papel regulador del espacio como promotor de su ocupación por parte de agentes privados y comerciales (Ardura Urquiaga, 2014).

Participantes y procedimientos

Al tratarse de una metodología cualitativa, y dado que la intención no es hallar representatividad, sino identificar los discursos propios de jóvenes sobre la arquitectura hostil, se realizó un muestreo intencional no probabilístico. Se empleó la estrategia de bola de nieve para poder identificar y reclutar a los participantes. Además, se diseñó una estrategia de captación de los mismos a través de redes sociales. Dado que se pretendía llegar a un perfil joven (personas entre 15-29 años), se consideró que las redes sociales podrían ser el mejor aliado para completar el grupo de informantes de una manera eficiente. Se obtuvo un total de ocho participantes de diferente sexo, nivel educativo, ocupación y clase social (tabla 1).

Tabla 1 Perfil de los participantes según sexo, nivel de estudio, ocupación y clase social subjetiva

| Participante | Sexo | Nivel de estudio | Ocupación | Clase social autopercibida |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Mujer | Grado universitario | Trabajadora | Media |

| 2 | Hombre | Grado universitario | Desempleado | Media-baja |

| 3 | Mujer | Bachillerato | Desempleada | Media |

| 4 | Hombre | Grado universitario | Desempleado | Media |

| 5 | Hombre | Grado universitario | Desempleado | Baja |

| 6 | Mujer | Grado universitario | Trabajadora | Media |

| 7 | Hombre | Grado universitario | Desempleado | Baja |

| 8 | Mujer | Grado universitario | Desempleada | Media |

Fuente: elaboración propia (2023).

Una vez seleccionados los participantes, se llevó a cabo una reunión inicial en línea a principios de abril de 2023 en la que se les dieron las indicaciones oportunas sobre cómo realizar las fotografías. Entre estas indicaciones, cabe destacar:

Definición de arquitectura hostil: para confirmar que los participantes comprendían claramente cuál era el propósito de la investigación, se les aportó una definición del fenómeno de la arquitectura hostil, basada en la revisión de literatura, asegurando así un entendimiento holístico del fenómeno, facilitando a los participantes las bases necesarias para realizar las fotografías.

Acotamiento de la zona geográfica: este aspecto del alcance del estudio se circunscribió a Madrid.

Calidad técnica de las fotografías: se les pidió a los participantes que, en la medida de lo posible, las fotos contaran con alta calidad y definición y que mostraran claramente el fenómeno que se pretende reflejar en ellas.

Cantidad de fotografías: las fotos quedaron limitadas a una por persona, con el objetivo de agilizar el proceso de investigación y garantizar una elección consciente de las mismas.

Establecimiento de fecha límite: en función de las necesidades de la investigación y de la disponibilidad de los participantes, se consensuó una fecha límite de entrega de las fotografías realizadas. Se acordó que fuera el final del mes de abril.

Las imágenes fueron obtenidas por los participantes mediante sus teléfonos móviles.

Se llevó a cabo una segunda reunión presencial en uno de los despachos de las asociaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, el 12 de mayo de 2023. La reunión duró una hora y media. Se les facilitó a los participantes un cuestionario con cinco preguntas clave (tabla 2), las cuales fueron adaptadas según la propuesta de las autoras de la técnica Photovoice, Wang & Burris (1997), bajo el acrónimo SHOWED. El breve cuestionario dirigido, denominado SHOWED, es un proceso que guio a los participantes en la selección y análisis de fotografías que tomaron durante el estudio. Estas preguntas permitieron la activación en el proceso de introspección, así como acceder a los discursos individuales, a su percepción del entorno y al universo simbólico mediante el cual interpretaron la realidad. De esta manera, se pudo obtener información más profunda y detallada sobre los procesos cognitivos y emocionales que subyacen a la propia percepción de la arquitectura hostil. Cada participante fue invitado a explicarles a los otros el motivo de la elección de las fotografías realizadas y cómo esta responde a las preguntas planteadas, lo que permitió comprender la intención y el contexto detrás de las imágenes seleccionadas.

Tabla 2 Preguntas clave para conocer la intencionalidad de las imágenes tomadas por los participantes, como cuestionario adaptado del denominado SHOWED

| Número | Pregunta |

|---|---|

| Q1 | ¿Qué ves en esta fotografía? |

| Q2 | ¿Qué ocurre en esta fotografía? |

| Q3 | ¿Qué te ha llevado a tomar esta fotografía? |

| Q4 | ¿Por qué crees que se da esta situación? |

| Q5 | ¿Cómo podemos resolverla? |

Fuente: elaboración propia (2023).

Una vez presentadas todas las respuestas de los cuestionarios, se procedió a llevar a cabo una sesión de diálogo con todos los participantes. Esto permitió obtener un panorama completo de los discursos individuales y colectivos, así como abordar las limitaciones inherentes a cada estrategia de recopilación de información. Por un lado, las respuestas individuales ayudaron a contrarrestar los sesgos que a menudo se presentan en los grupos de discusión. Por otro lado, al construir un discurso colectivo en cierta medida consensuado, se brinda a los participantes apoyo con relación al fenómeno de la arquitectura hostil, y se les permite involucrarse en acciones para abordar sus efectos.

A continuación, se procedió a seleccionar las fotografías más relevantes entre todos los participantes, basadas en sus vivencias y percepciones de la arquitectura hostil. Las imágenes fueron codificadas según los aspectos o características con el fin de facilitar una comprensión más profunda para el análisis visual. Una vez seleccionadas las imágenes que mejor representaban las características más significativas de la arquitectura hostil, se procedió a su categorización.

Por último, se les solicitó que con base en los resultados encontrados y la identificación de la problemática de la usurpación del espacio público, propusieran soluciones de mejoras.

Análisis de datos

Una vez seleccionadas las fotos, se llevó a cabo un análisis de contenido de las narrativas pronunciadas a partir de los cuestionarios SHOWED y en la sesión de diálogo. Esto permitió contextualizar la selección de fotografías, identificar los patrones más relevantes y obtener una radiografía completa de las vivencias evocadas por la interacción con elementos hostiles. Para ello, se empleó el software de análisis Atlas.ti, mediante el cual se codificaron las narrativas y se exploraron las interrelaciones de las categorías surgidas. Durante las sesiones colectivas, el grupo de discusión fue grabado y los testimonios se transcribieron literalmente.

RESULTADOS

Imágenes y categorización

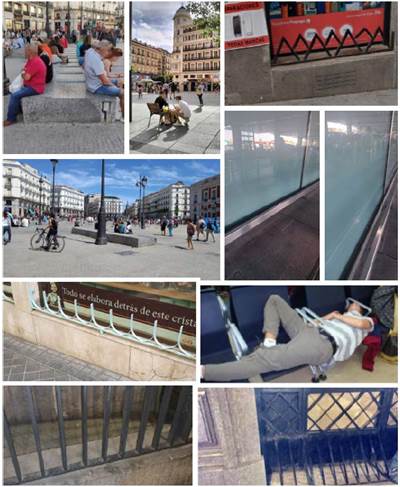

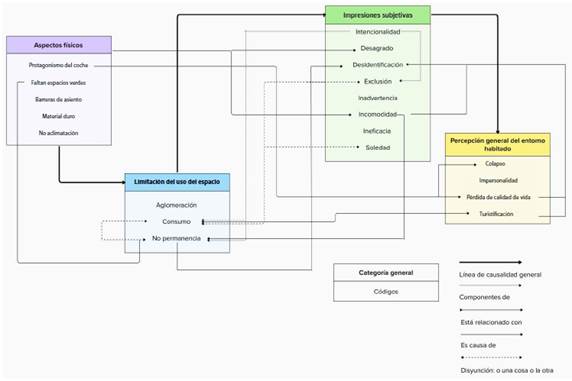

Los participantes seleccionaron diez fotografías (figura 1). Se establecieron cuatro categorías y 21 códigos sobre aspectos físicos que provocan que un entorno sea percibido como hostil, cómo la arquitectura hostil limita el uso social del espacio, cuáles son las impresiones subjetivas suscitadas por la arquitectura hostil y, finalmente, cómo a partir de la presencia de la arquitectura hostil se percibe el entorno urbano en su totalidad. Estas categorías se organizaron en función de una línea argumentativa causal. Es decir, la configuración física genera una limitación de los usos sociales del espacio y esto suscita unas determinadas impresiones subjetivas que acaban por definir la manera en la que se interactúa con el entorno en su totalidad. Asimismo, se hallaron diferentes relaciones entre los códigos (figura 2).

Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 1 Imágenes seleccionadas sobre arquitectura hostil y sus efectos en la población de Madrid

Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 2 Mapa de relación, categorías y códigos sobre la percepción de los jóvenes de los entornos construidos urbanos a través de la arquitectura hostil

Con relación a los aspectos físicos, los participantes del estudio identificaron elementos de arquitectura hostil, como vallas, púas y bancos incómodos, que limitan el uso del espacio público. La presencia excesiva de vehículos y la falta de áreas verdes contribuyen a un entorno inhóspito en el centro de Madrid. La carencia de sombras y fuentes, junto con la escasez de áreas adaptadas al clima, crea un paisaje desolado que no invita a disfrutar del espacio urbano.

En relación con la limitación de los usos sociales del espacio, identificaron que la hostilidad arquitectónica no solo radica en la configuración material, sino también en su capacidad para limitar itinerarios naturales, reduciendo el uso del espacio público. La arquitectura hostil impide permanecer, dirigiendo a los jóvenes hacia lugares con elementos amigables. Sin embargo, la aglomeración en estos lugares afecta su disfrute. Además, la hostilidad espacial impulsa al consumo en establecimientos privados, limitando el ocio y forzando a permanecer en casa si no se gasta dinero.

Sobre las impresiones subjetivas, la arquitectura hostil limita el uso del espacio público, generando experiencias negativas y emociones como fastidio y tristeza. Los participantes perciben intencionalidad detrás de elementos hostiles, destinados a impulsar el consumo y mantener la transitoriedad. La hostilidad afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, exacerbando la exclusión social. Además, provoca soledad al obstaculizar la interacción social y afecta tanto a personas como a animales. La incomodidad resultante crea una desconexión con el entorno y una desidentificación con el espacio, especialmente afectado por la turistificación de Madrid.

Respecto a la percepción general sobre el entorno habitado, los jóvenes experimentan una pérdida de calidad de vida debido a la falta de infraestructura, encarecimiento de la vivienda y saturación de estímulos. La presencia excesiva de coches, publicidad y tiendas dificulta la conexión con el entorno. Además, señalan la turistificación del centro como parte del modelo de consumo, generando una homogeneización del paisaje urbano que afecta la identificación de los residentes con su ciudad. La falta de personalidad en las ciudades europeas dificulta la generación de sentimientos de pertenencia.

En la figura 3 se muestran dos jóvenes, uno sentado y otro agachado a su lado, utilizando el único asiento disponible en toda la plaza. Al fondo, se observan numerosas mesas y sillas que pertenecen a las terrazas de bares y restaurantes. Esto ilustra cómo el uso del espacio está limitado en favor del consumo comercial.

Propuestas de mejoras

Finalmente, una vez los participantes conceptualizaron la arquitectura hostil y debatieron sobre sus consecuencias, elaboraron un decálogo de medidas que, de ser tenidas en cuenta a la hora de planificar las ciudades, podrían dar lugar a espacios amables, aumentarían la calidad de vida y permitirían el establecimiento de una relación más fructífera con el entorno.

Colocación de elementos que garanticen la comodidad de los transeúntes

En lugar de elementos hostiles, la configuración física de la ciudad debe contar con bancos amplios, con respaldo y sin superficies inclinadas, además de papeleras para desechar residuos y asegurar la limpieza del espacio y, finalmente, la presencia de fuentes públicas y gratuitas. Esto conlleva la eliminación de púas y estructuras metálicas que dificulten el descanso y la permanencia.

Presencia de espacios verdes

En lugar de construir el espacio urbano con material "duro", se debe potenciar la presencia de espacios verdes, tanto de árboles como de parques urbanos, para aliviar la contaminación y asegurar que la población tenga acceso a "refugios climáticos" que alivien las condiciones adversas a las que se enfrenta Madrid en los momentos de frío y de calor extremos.

Reforzamiento de las áreas destinadas a la espera

Igualmente, la presencia de los elementos "amables" anteriormente descritos debe potenciarse en las zonas destinadas a la espera. Por ejemplo, en las áreas circundantes al transporte público. Los participantes consideraron importante enfatizar esta medida porque estas zonas son los nodos a partir de los cuales tejen sus itinerarios cotidianos, y es donde más sufren la presencia de los elementos hostiles.

Asegurar la convivencia entre animales y seres humanos en el espacio urbano

Por otro lado, los jóvenes arguyen que no solo deben planificarse tomando como guía la comodidad de las personas, sino también la de de los animales. Esto permitiría el aumento de la calidad de vida de las mascotas, pero también de los animales abandonados o salvajes cuyas vidas están enraizadas en el entorno urbano.

Devolver el espacio urbano al peatón

Los participantes señalaron el excesivo protagonismo de vehículos privados en el espacio como uno de los principales fenómenos que minan la calidad de vida urbana. Por ello, proponen limitar su presencia a través de potenciar el transporte público, peatonalizar las zonas céntricas de Madrid, como Gran Vía, y la construcción de aceras anchas. Esto trae consigo una disminución drástica de la contaminación, la mejora de la calidad del aire y permite que las personas dispongan de una mayor proporción de espacio urbano.

Vivienda asequible y de calidad

En tanto que la intención principal de la arquitectura hostil es evitar que las personas sin hogar descansen en el espacio público, los jóvenes identifican que en el caso de asegurar el acceso de esas personas a una vivienda permitiría solucionar el problema desde su raíz.

Potenciar el comercio local

Potenciar el comercio local favorecería el desarrollo de dinámicas económicas circulares, asegurando la sostenibilidad económica, social y medioambiental del entorno urbano. En este sentido, permitiría crear cadenas de suministro ligadas con la cultura propia y que, por ello, satisficiera las verdaderas necesidades de los habitantes, dotando a la geografía urbana de una mayor resiliencia. Asimismo, permitiría el florecimiento de idiosincrasias urbanas propias, creando paisaje urbano con personalidad y que atraiga un modelo de turismo no masificado, dispuesto a conocer la verdadera experiencia de la ciudad.

Potenciar el arte

Ligado con la propuesta anterior, los participantes han manifestado el deseo de potenciar el arte como estrategia de creación de una ciudad propia y particular, capaz de embellecer el entorno habitado y fomentar que la población urbana pueda interactuar con el espacio de una manera más consciente y saludable. Esto permite generar un sentimiento de pertenencia y orgullo, e inspira a desprivatizar la cotidianeidad, es decir, que esta pase de tejerse en la vivienda a urdirse en las calles.

Generación de un espacio urbano que no esté atado al consumo

Por otro lado, resulta fundamental crear espacios urbanos más allá de las lógicas del consumo. Esto permitiría que el espacio recuperara, no solo desde el punto de vista formal, sino también del material, su estatus de "público", en tanto que garante de igualdad y accesibilidad. Esto se consigue mediante el fomento de actividades recreativas, artísticas y comunitarias que surjan con base en un entorno arquitectónico amable, que propicie la interacción social, la permanencia, la diversidad cultural y el bienestar colectivo. En tanto que la arquitectura hostil está diseñada para garantizar el consumo, generar dinámicas urbanas que no se guíen por él traería como consecuencia su desinstalación.

Invertir en un ocio juvenil saludable y alternativo

Por último, es clave identificar la juventud como uno de los grupos de población afectados por las nuevas dinámicas urbanas. Así, la creación de una nueva agenda urbana ligada a la sostenibilidad viene de la mano de la instauración de medidas y espacios dirigidos explícitamente a la juventud, especialmente en lo que se refiere al ocio. Esto permitiría promover relaciones igualitarias entre jóvenes y recuperar el sentimiento de comunidad. La operatividad de esta medida radica también en la eliminación de la arquitectura hostil y en sustituirla por entornos amables que faciliten la permanencia.

DISCUSIÓN

Los participantes identificaron diversos aspectos físicos que contribuyen a percibir el entorno urbano como hostil. Además, la paulatina prevalencia de vehículos privados en el último siglo ha reducido significativamente el espacio peatonal y las aceras en las zonas urbanas, lo que dificulta la movilidad y el encuentro social. La falta de áreas verdes, especialmente en áreas emblemáticas del centro de Madrid, contribuye a un ambiente desolado y carente de sombras, lo que desanima a las personas a utilizar el espacio público.

Este panorama de hostilidad urbana no es exclusivo de la capital española, ni siquiera de Europa. En Toronto se colocaron barras metálicas sobre una rejilla de aire caliente con el propósito de desalentar a las personas sin hogar a buscar refugio y evitar el peligro de congelación durante los inviernos (Nielsen, 2021). Por otro lado, en Melbourne se emplearon elementos punzantes de metal para prevenir el uso de monopatines en superficies, o uso de pinchos para evitar que las personas utilicen espacios no deseados, como ventanas (Fine Licht, 2017). Por otro lado, se encuentra la ocupación de espacio debido a la movilidad en automóvil. En muchas ciudades, una parte sustancial del espacio urbano, que varía entre el 30% y el 60% de la superficie total, se destina a carreteras y áreas de estacionamiento (Roca-Riu et al., 2020). Esto implica que muchas ciudades están mayormente diseñadas en función del uso de automóviles, a menudo a expensas de áreas verdes. Un estudio en Ciudad de México reveló una sólida correlación entre las características socioeconómicas y la disponibilidad de espacios verdes por habitante. Las áreas más acomodadas y con mayor nivel educativo disfrutan de un mayor acceso a espacios verdes, mientras que las zonas densamente pobladas y empobrecidas padecen una marcada carestía de estos entornos. Entre las razones de este fenómeno se encuentra la apropiación del espacio urbano por empresas para su explotación comercial y su oferta a los consumidores (Fernández-Álvarez, 2017).

La arquitectura hostil no solo influye en la configuración física de los lugares, sino también limita la permanencia de los jóvenes en espacios públicos. Esta restricción promueve un incremento en el consumo en establecimientos privados como una manera de posibilitar la permanencia en el espacio público.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, el concepto de "espacio público" se concibe principalmente para adultos, con la intención de evitar que los jóvenes, especialmente los adolescentes, estén "afuera, en las calles" (Vanderbeck & Johnson, 2000). Después de la desindustrialización, las ciudades han orientado su enfoque hacia el consumo como una forma de revitalizar las áreas urbanas y promover las economías locales, mediante estrategias como la creación de zonas comerciales. No obstante, esta creciente comercialización a menudo conduce a la desigualdad social y la exclusión, ya que algunas personas pueden sentirse marginadas en estos espacios (van Aalst & Brands, 2021).

Los participantes perciben la hostilidad como un enfoque deliberado destinado a impulsar el consumo, evitar una "mala imagen" y garantizar la transitoriedad en las áreas urbanas. Este tipo de arquitectura crea una sensación de incomodidad y desagrado, generando emociones negativas. Además, reconocen que los elementos hostiles afectan de manera desproporcionada a las personas vulnerables, como aquellos con discapacidades o personas sin hogar, agravando su exclusión social. También se identifica un intento de disuadir a los jóvenes de disfrutar del espacio público en grupo, en detrimento de los turistas.

En busca de atraer grandes empresas y residentes de alto nivel, las ciudades han reformado su espacio público, priorizando la seguridad, la expansión de servicios y la mejora de la calidad de vida, a través de ajustes en el diseño y la organización urbana (Schmidt & Németh, 2010). Sin embargo, esta transformación también ha impulsado la comercialización y privatización de espacios públicos, atrayendo a consumidores dispuestos a pagar por actividades de ocio, pero a menudo excluyendo a jóvenes debido a conductas que se perciben como molestas (Lloyd & Auld, 2003).

Los participantes experimentan una disminución en su calidad de vida debido a la falta de infraestructura adecuada, el aumento en el costo de la vivienda y la saturación de estímulos en su entorno urbano. La abrumadora presencia de vehículos, publicidad y tiendas complica su conexión con el entorno. Además, señalan que la turistificación se convierte en el centro del problema, ya que se relaciona directamente con un modelo de consumo que prioriza el uso del espacio urbano. Estas prácticas urbanas priorizan el consumo y la seguridad, excluyendo a quienes no cumplen ciertos estándares y restringiendo los lugares donde estas personas pueden estar. Esto promueve una segregación que afecta la igualdad social y reduce la funcionalidad del espacio público para todos (Bachiller, 2009; Malone, 2002).

El estudio presentado cuenta con diversas limitaciones. En primer lugar, el uso de la técnica de bola de nieve ha dado lugar a un perfil muy homogéneo de participantes. Si bien esto ha facilitado la obtención de participantes, así como de rápidos consensos entre ellos, implica también obviar otros puntos de vista de la juventud sobre la arquitectura hostil y sobre el espacio urbano general.

Por otra parte, el uso de la técnica del Photovoice conlleva un largo periodo de coordinación de los participantes; tenencia de dispositivos móviles y conectividad a internet para toma de fotografías y su envío para el estudio; la elección del escenario intencionado para la foto, y la identificación de las temáticas más significativas, la reflexión tras la misma y la narrativa que la acompaña. Los límites temporales y la falta de recursos han obligado a adaptar la metodología a un breve periodo, acortando más la obtención y procesado de datos.

CONCLUSIONES

La hostilidad en el entorno urbano afecta negativamente la percepción y el uso del espacio público. La prevalencia de vehículos privados y la falta de áreas verdes limitan la movilidad y la comodidad de los residentes. La arquitectura hostil favorece el consumo en establecimientos privados y reduce la permanencia de los jóvenes en espacios públicos, lo que refuerza la orientación hacia el consumo en lugar de la convivencia.

Además, se evidencia que esta hostilidad se vincula con la promoción del turismo a expensas de los residentes, lo que afecta la calidad de vida y el sentido de comunidad al expulsarlos de sus áreas residenciales hacia la periferia. Esto, a su vez, provoca el abandono del sentido de pertenencia y la adopción de modelos urbanos despersonalizados y "cuasiescenificados", teatralizados, mientras el espacio urbano se destina a la generación de riqueza para sectores privados relacionados de la hostelería y el ocio.

La inclusión de elementos hostiles también afecta de manera desproporcionada a personas vulnerables, como aquellos con discapacidades o sin hogar, lo que amplifica su exclusión social. Es necesario replantear el diseño urbano para priorizar la habitabilidad, la inclusión y la interacción social, en lugar de la mercantilización y la turistificación, que deshumaniza y asola las ciudades.

Este trabajo ofrece una importante perspectiva a la hora de cuestionar la sostenibilidad del entorno urbano, a través de la percepción de un grupo de jóvenes sobre el fenómeno de la arquitectura hostil. Estos hallazgos plantean interesantes vías de investigación de cara al futuro. Para empezar, resultaría valioso explorar la percepción de hostilidad en otros grupos de edad y en diferentes trasfondos socioeconómicos para obtener una visión más completa y precisa de cómo puede afectar a la población urbana. Asimismo, se podría considerar la introducción de técnicas cuantitativas para obtener resultados extrapolables.

Finalmente, es necesario profundizar en las implicaciones sociales y emocionales que suscita el paradigma de la arquitectura hostil, así como la exploración de estrategias de intervención y planeamiento que promuevan entornos más inclusivos, amables y accesibles. Estas vías de investigación contribuirían a un mayor entendimiento del impacto de la arquitectura hostil en la calidad de vida de los ciudadanos, y proporcionarían una base empírica para el desarrollo de políticas urbanas que aboguen por la equidad y sostenibilidad.