1. Introducción

En 2011, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), inscribió al PCCC en la Lista de Patrimonio Mundial, a partir de los criterios V y VI, los cuales corresponden a condiciones culturales del bien (UNESCO, 2011). Dicha inscripción ha permitido el reconocimiento mundial del PCCC desde sus elementos culturales, naturales y económicos en una región donde sus pobladores han construido, a lo largo de la historia, valores y formas de entender el espacio que habitan, a partir de una arraigada tradición cafetera.

Lo anterior no es solo un reconocimiento mundial, sino que implica la explicitación y la aceptación de la vulnerabilidad del patrimonio, tal como lo indicó la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la en sus motivaciones:

(…) que el patrimonio cultural y natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles (UNESCO, 1972, p. 1).

También implica responsabilidades de los Estados, los Organismos Internacionales y la sociedad en general. La UNESCO (2024) en sus lineamientos sobre Paisajes Culturales señaló que el reconocimiento de estos en la Lista de Patrimonio Mundial busca revelar y sostener las diversas interacciones que tienen los seres humanos con su entorno, propendiendo por la protección de las tradiciones culturales vivas.

Para el caso específico del PCCC, que es el objeto de estudio en este artículo, es necesario presentar el contexto en el que se obtiene la inscripción. La producción de café en Colombia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha contribuido a la construcción de identidades culturales alrededor de esta práctica económica, y a la ocupación del suelo en diferentes departamentos del país. Ambas acciones se combinaron con diferentes movimientos poblacionales previos que comenzaron a mediados del siglo XVIII y en algunos casos llegaron hasta el siglo XX en Colombia. Para el caso específico del PCCC el movimiento poblacional que tuvo impacto en esta zona se denominó la colonización antioqueña. Este se dio principalmente en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Los colonos construyeron nuevas ciudades y caminos de herradura que permitieron consolidar un sistema de intercambio para productos agrícolas, en especial el café -sin ser exclusivo de estos departamentos-, posteriormente tales caminos serían modernizados por carreteras, corredores férreos y el cable aéreo (Ministerio de Cultura, 2011a). Este fue el detonante en la consolidación de procesos culturales formales en dicho territorio.

En 1995, en el departamento de Caldas, se inició la solicitud de inscripción ante la UNESCO del centro histórico del municipio de Salamina, dada su representatividad en la solución urbana y arquitectónica en un terreno de ladera y de alta sismicidad (Sarmiento, 2012). En 2001, el Estado colombiano se vinculó a dicha iniciativa que se gestaba desde la academia y el sector privado, sin embargo, la participación del nuevo actor dio como resultado que la declaratoria no se hiciera sobre un municipio, sino sobre toda la región cafetera. Inicialmente fueron seis departamentos vinculados a la solicitud: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca; para el año 2004, los departamentos de Antioquia y Tolima ya no harían parte de la iniciativa (Sarmiento, 2012). Con un proceso prolongado de construcción patrimonial, entre el año 2009 y 2010 se envió el plan de manejo y los documentos necesarios para su inscripción, que terminó en 2011 (Ministerio de Cultura, 2011a).

El PCCC, como fue denominado, lo conforman seis zonas discontinuas dentro de los departamentos mencionados, ubicadas en 51 municipios, de los cuales 47 corresponden a la zona principal, y los restantes al área de amortiguamiento (Ministerio de Cultura, 2011b; 2016). En sus características se estableció que el PCCC tiene cuatro valores de excepcionalidad. El primero es el trabajo familiar generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad, en el marco de un desarrollo sostenible, reflejo de familias con más de 100 años dedicadas a la producción del grano. El segundo es el de la cultura cafetera para el mundo, que agrupa tradiciones alrededor de personas y sitios icónicos, narrativas, fiestas tradicionales, vestuario y su arquitectura. El tercero es el capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad, la Federación Nacional de Cafeteros, que desde 1927 fue concebida por los productores para fortalecer la competitividad del sector en el mundo, así mismo, los comités de cafeteros de los municipios y departamentos tienen un impacto en este punto. Por último, se encuentra la relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto, aquí las prácticas generadas a lo largo del tiempo y el mejoramiento de las técnicas de cultivo a partir de instituciones como Cenicafé, la fundación Manuel Mejía o el Servicio de Extensión, han tenido gran incidencia (Ministerio de Cultura, 2011a).

Uno de los requisitos que solicita la UNESCO para la inscripción del patrimonio es un plan de manejo y protección del bien declarado. En el caso del PCCC se plantearon dos objetivos para su construcción: la apropiación del bien y la conservación sostenible del paisaje. Estos elementos tienen como principios el bienestar económico y social de los habitantes, la apropiación social del patrimonio y la sostenibilidad ambiental (Izasa y Velandia, 2018). Para lo anterior, se definieron dos tipos de instrumentos de gestión: el marco legal que vincula al Estado colombiano directamente; y un arreglo institucional entre el gobierno colombiano, las autoridades regionales, el gremio caficultor, las autoridades ambientales y las universidades (Ministerio de Cultura, 2011a).

El segundo instrumento de gestión da lugar a profundización. Sostener las interacciones del PCCC que lo hacen representativo a nivel mundial es un desafío complejo en el que intervienen diversos actores, con diferentes intereses y roles dentro de dicho entramado (Sarmiento, 2012). Esto tiene una mayor relevancia si, como lo plantean Izasa y Velandia (2018), además de preservar y salvaguardar lo que fue patrimonializado, tales actores deben promover sociedades inclusivas y equitativas, siendo esta la naturaleza de ese arreglo institucional.

Junto al reconocimiento del contexto de la inscripción, se precisa conocer su relevancia dentro del mundo académico. El PCCC al ser una realidad que permite identificar un territorio y a quiénes lo habitan, se ha convertido en un concepto que ha tomado relevancia dentro del ámbito de la investigación académica admitiendo abordajes en diferentes vías, como lo mostró Rincón (2016a), y se confirma en este artículo. Así mismo, se ha usado como un constructo que brinda la posibilidad de estudiar fenómenos que ocurren en el territorio, que pueden ser diferentes a los problemas o las situaciones derivadas de los valores o elementos que componen la declaratoria -biología, tejido empresarial, comportamientos poblacionales-. A pesar de lo dicho hasta aquí, en la búsqueda inicial para desarrollar este artículo no se encontraron, en bases de datos reconocidas por comunidades científicas, revisiones de literatura que indicaran el estado del arte respecto al PCCC. Es posible esta situación por la novedad y reciente validación del concepto, en 2011.

Es a partir de los elementos vistos hasta ahora que se plantea en este artículo realizar una revisión de literatura sobre el PCCC basada en artículos de investigación empírica y reflexiva, que se encuentran en bases de datos reconocidas por diversas comunidades científicas, buscando responder dos preguntas: ¿Cuáles son los temas de los que hablan las investigaciones sobre PCCC? y ¿Cómo utilizan los métodos en las investigaciones de naturaleza empírica sobre PCCC? La primera pregunta corresponde a la naturaleza de una revisión de literatura, pero la segunda surgió en el proceso de análisis de la información por los hallazgos obtenidos. Es importante mencionar que debido a la investigación marco de la cual es resultado este artículo se dará prioridad a los artículos que se relacionen con temas afines con administración pública, actores sociales y relaciones de poder. Por lo tanto, el documento pretende contribuir al reconocimiento de repertorios sobre el PCCC, así como generar discusiones para el intercambio de ideas que propendan por soluciones comunes a diferentes problemas, donde no solo se beneficia la región que es objeto de patrimonio, sino que permite aportar a los problemas sociales, culturales y políticos en el país.

Este artículo se organiza en cuatro apartados. En el primero, se plantea el método empleado para la revisión de la literatura; en el segundo, se presentan los resultados de manera descriptiva, realizando una categorización de temas y explicando lo que se dice de estos en los documentos analizados; en el tercero se propone una discusión, que permite poner en evidencia transformaciones, contradicciones y paradojas alrededor del PCCC; y, por último, se concluye revelando la necesidad de replantear el entramado social del PCCC, robustecer los métodos de investigación y aportar a la sostenibilidad del patrimonio.

2. Método

Para la revisión de literatura se usó un diseño de investigación que siguió una lógica cualitativa, la cual permite poner los datos obtenidos en contexto y detalle, así como incorporar las reflexiones y las experiencias del investigador frente al proceso de la investigación (Kalpokas y Radivojevic, 2021). Dicho diseño utilizó un enfoque narrativo, o semi-sistemático, el cual busca la identificación y comprensión de las tradiciones de investigación relevantes que tienen incidencia para el tema que se estudia, recurriendo a metanarrativas para la síntesis de la información. Se trata entonces de un enfoque que permite analizar estudios que tienen diversas conceptualizaciones y abordajes disciplinares (Snyder, 2019).

El proceso de revisión de la literatura siguió cuatro fases: diseño de la revisión, realización de la revisión, análisis, y escritura de la revisión (Snyder, 2019). A continuación, se detalla cada una y la forma como se llevaron a cabo dentro de la investigación.

2.1 Diseño de la revisión

La primera fase muestra cómo se llevará a cabo la investigación a partir de tres elementos planteados por Snyder (2019): selección de términos, selección de bases de datos, y criterios de inclusión/exclusión. Estos elementos se conciben a partir de la o las preguntas planteadas para la investigación (Snyder, 2019).

Para la presente revisión de literatura, la selección de términos se hizo tomando en consideración el tesauro paisaje cultural en conjunción con el concepto cafetero, característica del objeto de estudio, por tanto, la ecuación de búsqueda se definió de la siguiente manera: “Paisaje Cultural Cafetero” OR “Coffee Cultural Landscape”. No se incluyó la palabra Colombia -la cual es relevante para esta investigación- debido a que en algunas investigaciones esta solo aparece hasta la introducción del artículo, lo cual es una limitante para las bases de datos que no contienen tal información. Por otra parte, la ecuación incluye los términos en inglés -la lengua predominante en la difusión científica global- y español -idioma oficial del país objeto de estudio- suponiendo el hallazgo de mayor cantidad de información.

Se seleccionaron cuatro bases de datos académicas reconocidas en diversas comunidades científicas: Web of Science (WoS) y Scopus -que tienen la mayor cantidad de artículos de revistas revisadas por pares a nivel global-; y EBSCOhost y Redalyc -que permitieron la búsqueda de datos en Latinoamérica, lo que tenía como propósito un acercamiento espacial al objeto de estudio-.

Como criterios de inclusión y exclusión se definieron tres aspectos, adicionales al del idioma incorporado en la ecuación de búsqueda. En primer lugar, se estableció que solo se incluirían artículos científicos reflexivos y/o empíricos porque tienen una estructura que permite la comparación, además han tenido un proceso de evaluación de pares académicos, desde ahí se asume que existen criterios de calidad en su publicación. En segundo lugar, se delimitó que los años de publicación de los documentos estuvieran entre 2007 y 2021, rango en el apareció información dentro de la búsqueda. Por último, se incluyeron artículos que se relacionan con temas afines con administración pública, actores sociales, y relaciones de poder, conceptos centrales en la investigación macro de la que se desprende este artículo.

2.2 Realización de la revisión

A partir del diseño planteado, la ejecución de la revisión se realizó entre octubre y noviembre de 2021. Esta siguió dos etapas: en la primera, se buscó en las cuatro bases de datos siguiendo la ecuación de búsqueda planteada, allí se encontraron 160 artículos (Tabla 1). A partir del resultado obtenido, se aplicaron los criterios de inclusión/exclusión definidos para la revisión haciendo una lectura de los títulos y el resumen, filtrando la información para llegar a 73 artículos que terminarían siendo 54 porque existieron cruces de documentos entre bases de datos. De los que quedaron, 44 son investigaciones empíricas y 10 son de reflexión.

2.3 Análisis

Para realizar el análisis de los datos obtenidos es necesario traer las preguntas que guían esta revisión, mismas con las que se construyeron los instrumentos de análisis: ¿Cuáles son los temas de los que hablan las investigaciones sobre PCCC? y ¿Cómo utilizan los métodos en las investigaciones de naturaleza empírica sobre PCCC?

En un primer momento, se organizó la información por medio de una matriz de análisis o formulario de extracción de datos usando Microsoft Excel. Ello permitió que se visualizaran los siguientes datos: título, bases de datos, año, tipo de artículo, país de publicación, revista, autores, palabras clave, objetivo, marco conceptual o teórico, método, resultados, discusión y conclusiones. Así, se logró identificar los aspectos comunes y diferenciadores entre las publicaciones sobre el PCCC. Como instrumento complementario se usó una ficha bibliográfica para particularización de argumentos expuestos en los artículos. Ello posibilitó la reseña de la tesis de los autores, y el hilo argumentativo para su defensa, citas directas del texto y posibles referencias para la investigación macro. Ambos instrumentos respetaron las estructuras tanto de artículos empíricos como de reflexión (Tranfield et al., 2003).

En el segundo momento, se realizó un análisis de contenido desde la perspectiva de Bardin (1996). Esta técnica de análisis de información se trata de un conjunto de procedimientos para hallar el sentido de las comunicaciones y realizar inferencias de lo que ello significa en el mensaje de un hablante. Para esto, se debe identificar una unidad de registro -lo que se busca en el mensaje comunicativo-, que en este caso fue el tema; y una regla de enumeración -o manera en que aparece la unidad de registro- que fue la dirección, para mostrar el sentido de lo que el hablante refiere sobre el tema (Bardin, 1996). De este modo, la técnica ayudó a descomponer el contenido de lo planteado por los autores en cada artículo y a posibilitar que los datos fueran agrupados o aglomerados en categorías, mismas que luego mostraron tópicos comunes (Bardin, 1996; Kalpokas y Radivojevic, 2021). Para encontrar la unidad de registro y la regla de enumeración dentro de los datos de la investigación, se usaron los siguientes datos de la matriz de análisis: objetivo, marco conceptual o teórico, método, resultados, discusión y conclusiones.

2.4 Escritura de la revisión

En esta última fase se indica cómo será la presentación de la revisión de literatura. Para este caso, la presentación se hizo en dos momentos que coinciden directamente con los instrumentos de análisis. El primer momento se denomina resultados, se realiza a partir de la matriz de resultados y el análisis de contenido, de la cual se presentan algunos elementos descriptivos de los datos analizados. Para el segundo momento, se propuso un apartado de discusión, donde se proponen algunos ejes de discusión a partir de la comprensión de las tradiciones existentes en la literatura sobre el PCCC.

3. Resultados

Este apartado muestra, en primer lugar, la tendencia de publicación de artículos respecto del PCCC; en segundo lugar, la aparición de temas y su dirección en los documentos analizados; por último, se muestra una descripción de los métodos usados en los artículos empíricos.

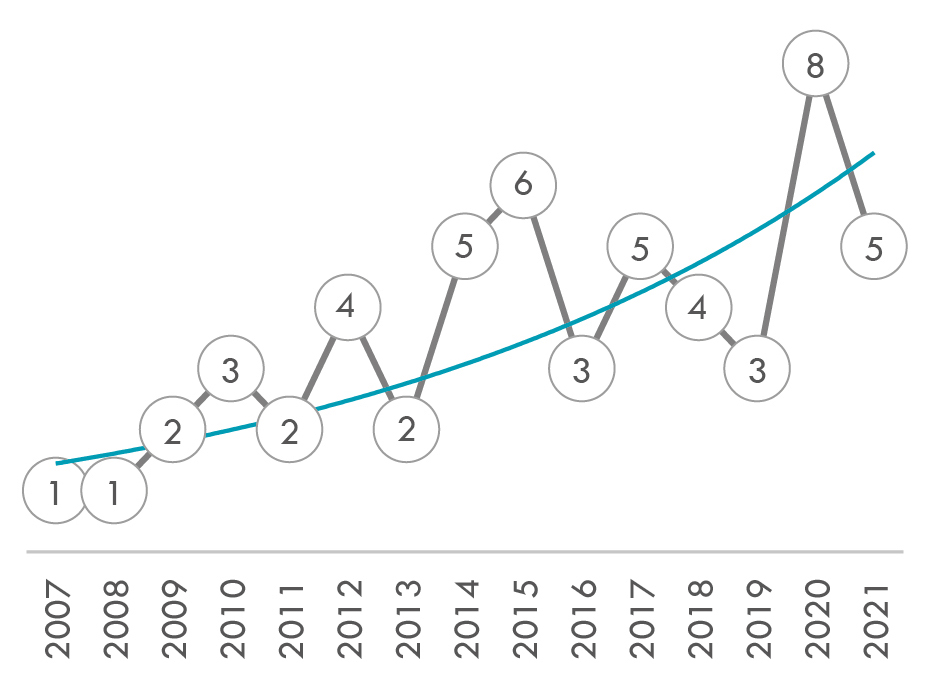

El análisis de información permite afirmar que el concepto de PCCC es relativamente reciente y como objeto de estudio coincide con su formalización desde lo institucional en el año 2011. A partir de la Figura 1 se observa que hay una tendencia creciente en la publicación de artículos sobre la temática, lo cual vislumbra un campo promisorio para el desarrollo de investigación científica.

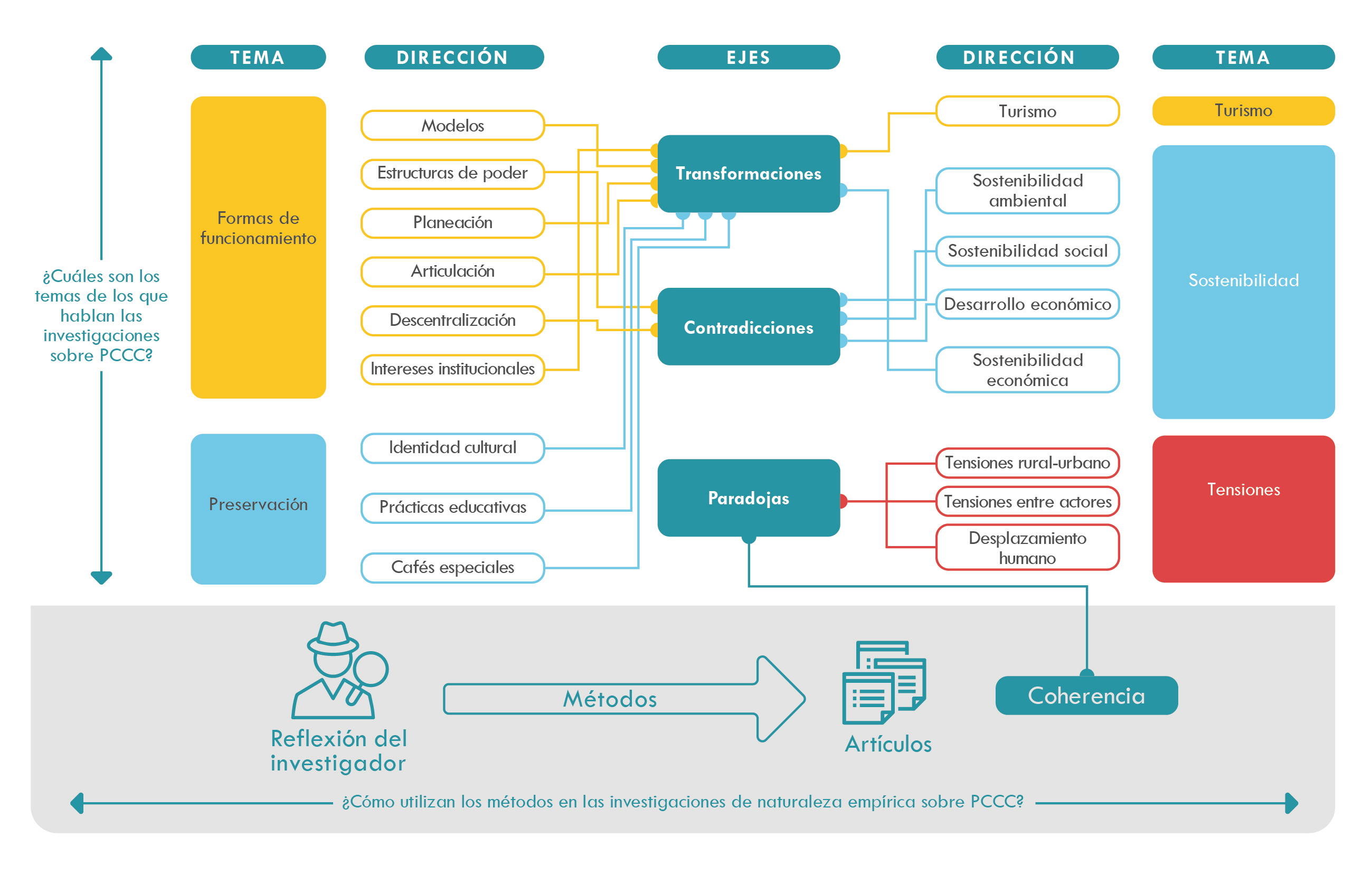

Por otra parte, con el análisis de contenido realizado, se obtuvo que existen cinco temas en los artículos analizados: formas de funcionamiento, preservación, turismo, sostenibilidad, y tensiones. Estos temas fueron asociados con una cantidad diferenciada de direcciones 6, 3, 1, 4, 3, respectivamente. En la Tabla 2 se relacionan las referencias de cada autor, respecto de dichos temas y sus direcciones. Es necesario mencionar que los temas que predominan en los documentos tienen que ver con las formas de funcionamiento, la preservación y el turismo, mientras que los temas de sostenibilidad y tensiones tuvieron menos ocurrencia. Es importante tener en cuenta que formas de funcionamiento concentra el mayor número de direcciones, esto puede deberse a que dicha temática es un marco de acción que agrupa la institucionalidad sobre el PCCC, mientras que las demás direcciones tienen que ver con las dinámicas humanas. No obstante, el turismo resalta por tener una gran cantidad de investigaciones.

Tabla 2 Unidad de registro y regla de enumeración de la revisión de literatura

Fuente: elaboración propia.

Los cinco temas que surgieron en el análisis, excepto las tensiones, tienen que ver con la preservación, problema central de la declaratoria del PCCC. Las tensiones muestran que existen elementos en disputa que aún no han sido resueltos o se encuentran en construcción, alrededor de lo rural-urbano, actores y desplazamientos, esto a pesar de que la declaratoria ya cumple una década. Se resalta también, que autores como Rincón (2012; 2016b; 2018), Rodríguez-Herrera (2020; Rodríguez-Herrera y Hernández, 2019), y Gaviria (2020; Gaviria y Aristizábal, 2020), abordan diferentes temáticas sobre el PCCC. Así mismo, se observa en la Tabla 2 que autores como Gómez (2015; 2015b), Duis (2007; 2011; 2018), García (2014; García y López, 2014), y Castro-Escobar (2016; Castro-Escobar y Gutiérrez-Forero, 2015) se han consolidado en temas específicos sobre el PCCC.

A partir del formulario de extracción que se usó para la revisión de literatura se capturaron los siguientes elementos para describir los métodos que se usan para estudiar el PCCC: tipo de artículo; y el método desagregado en enfoque, diseño, instrumentos, software de procesamiento y unidad de análisis. En buena parte de las investigaciones, los autores no indican la información de enfoque, diseño, instrumentos o técnicas, software de procedimiento y análisis de datos, por tanto, se incorporó dicha característica dentro del análisis. Esta situación es un hallazgo, puesto que la no indicación de los elementos del método tiene implicaciones directas en la comprensión de la rigurosidad fundante de los artículos. También, en algunos casos, la clasificación del tipo de investigación estuvo a discreción del autor de esta revisión de literatura, dado que los autores de los artículos no lo explicitaron en sus documentos. Es a partir de la información indicada que se construye la Tabla 3, la cual permite visualizar los datos de forma resumida.

Tabla 3 Resumen de métodos utilizados en los artículos empíricos

| Tipo de investigación | |||

|---|---|---|---|

| Cualitativa | Cuantitativa | Mixta | |

| 33 | 8 | 3 | |

| Enfoque | No indica; teórico; etnográfico; auto etnográfico; investigación acción participativa; revisión de literatura; análisis documental; descriptivo; hermenéutico. | No indica; descriptivo; geográfico morfológico; funcional. | No indica; transversal; descriptivo; exploratorio. |

| Diseño | No indica; indagación reflexiva; desde las prácticas sociales; desde el entramado de relaciones; exploratorio; deductivo; inductivo; aproximaciones sucesivas; vivencial; contextual; documental. | No indica; transversal; secuencial. | Secuencial. |

| Instrumentos | No indica; observación; observación participante; entrevista semiestructurada y estructurada; talleres; grupo de discusión; levantamientos espaciales; diario de campo; imágenes; cartografía social; rejillas analíticas; grupo focal. | No indica; entrevistas; encuestas; modelos de accesibilidad basados en curvas isócronas obtenidas en el análisis del tiempo de viaje; matrices binarias; sociogramas; mapas. | Entrevista semiestructurada y estructurada; entrevista en profundidad; fichas de inventarios. |

| Unidad de análisis | Fincas; documentos; Federación Nacional de Cafeteros; actores locales, regionales y nacionales; planos; fotografías; habitantes; espacios; experiencia turística; lideres indígenas; estudiantes; mapas; caficultores. | Habitantes; entes gubernamentales; documentos; carreteras; aeropuertos; murciélagos; caficultores; municipios. | Habitantes rurales; lideres del sector turístico y cultural; documentos; turistas. |

| Software de procesamiento | No indica; Google Earth Pro; Ilustrator CS4. | No indica; ArcGIS; TRANSCAD 8.0 software; Netdraw®; SPSS/PASW Statistics; STATA. | No indica. |

| Análisis de datos | No indica; análisis bibliográfico; análisis cartográfico o morfológico; matriz de análisis; análisis del discurso; análisis de contenido. | No indica; análisis de datos espaciales. | No indica. |

Fuente: elaboración propia.

A partir de lo anterior se puede inferir que hay una predominancia de investigaciones cualitativas en los estudios sobre el PCCC. La mayoría de los estudios se abordan desde un enfoque fenomenológico, siendo la etnografía predominante como un enfoque metodológico para la comprensión del PCCC como objeto de estudio. El diseño predominante en las investigaciones sobre PCCC es transversal, y los instrumentos utilizados muestran una riqueza y variedad en su uso, lo cual permite explorar con profundidad los objetos de estudio. Sin embargo, en algunos artículos se utilizan instrumentos sin especificar cómo fue su uso dentro de la investigación. Lo visto hasta aquí, abre un espacio para preguntarse si existe un manejo ligero de la investigación o poco refinado de los abordajes cualitativos.

En las investigaciones de tipo cuantitativas no se indica desde qué enfoque se va a abordar la investigación, las que lo indican son en su mayoría transversales, coincidiendo con las investigaciones cualitativas y mixtas. De otro lado, en el tipo de investigación mixta, todas coincidieron con un diseño secuencial para mostrar que la investigación se realizó en fases. Sin embargo, estas carecen de detalle en sus métodos lo que termina por limitar los resultados que se obtienen, en este mismo sentido los instrumentos no se muestran en detalle o no indican en qué momento se usaron. Se observó en los datos obtenidos que las investigaciones son consideradas de tipo mixto solo por tener datos estadísticos descriptivos en lo cuantitativo y datos comprensivos en lo cualitativo, lo cual no guarda una profundidad con los planteamientos metodológicos sobre métodos mixtos (véase Creswell y Plano, 2018).

Se observan entonces, en ciertas investigaciones, algunas incoherencias en los tipos de investigación, respecto de los parámetros conocidos de metodología de investigación -análisis documental, descriptivo, geográfico morfológico y funcional, transversal, y exploratorio-. En los diseños de investigación no se ve, en algunos casos, una proyección del objeto de estudio en el tiempo, lo que permite inferir que las situaciones estudiadas alrededor del PCCC no se comprenden como algo que pueda cambiar de estado. Otro hallazgo es la existencia de una variedad importante de unidades de análisis, allí se puede observar la gran cantidad de actores implicados en la declaratoria y su conservación. Un dato particular respecto a los hallazgos es que el Estado no aparece en el escenario como objeto central de estudio en las investigaciones analizadas.

4. Discusión

A partir de los resultados encontrados desde las direcciones se propone ahondar en los temas de los que hablan las investigaciones sobre PCCC. Así mismo, el investigador con los datos obtenidos realiza una reflexión sobre el uso de los métodos en las investigaciones analizadas. Es así como en este apartado se plantearon tres ejes de discusión: 1) cambios planteados desde las investigaciones (transformaciones); 2) argumentos que se contraponen entre los autores o son opuestos a la realidad (contradicciones); y, por último, 3) elementos que parecen carecer de lógica en los marcos de acción establecidos, pero mantienen condiciones funcionales de la realidad (paradojas). En la Figura 2 se muestran en detalle los elementos, y el sentido, del análisis propuesto para este apartado.

4.1 Transformaciones

Desde la dirección denominada modelos, se puede indicar que estos invitan a generar un funcionamiento ordenado dentro del PCCC (Aponte-García et al., 2018; Bedoya y Guzmán, 2014; Gómez, 2015a; 2015b; Rincón, 2012; 2018), lo que les permite plantear formas de funcionar a partir de comprensiones históricas e institucionales, así como planteamientos de nuevos tipos de organización, que encuentran su centro en la conservación del PCCC.

Por otra parte, desde la planeación existen propuestas como la de Sepúlveda (2012), que buscan un cambio desde el ordenamiento territorial de los municipios, en aras de que estos puedan acercarse a la dinámica del PCCC. En el mismo sentido, Gaviria y Aristizábal (2020) plantean la urgencia de que la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del eje cafetero pueda generar marcos amplios de acción para procesos de planificación conjunta entre departamentos. Es entonces una exigencia para que este esquema de asociatividad se ajuste a la realidad del eje cafetero, dadas sus funciones de descentralización, el fortalecimiento de dinámicas autónomas, también a la gobernanza y, con ello, el desarrollo armonioso del PCCC y quienes lo habitan.

Otra transformación propuesta se da desde la articulación, donde se muestra la necesidad de una mejor organización desde el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros, dado que se necesitan instrumentos desde el nivel central, que permitan la coordinación con los municipios y la institucionalidad privada (Velandia, 2017). En el mismo sentido, la dirección descentralización plantea cambios similares a los propuestos anteriormente, agregando una gran inversión financiera por parte del gobierno central y sistemas de gobierno innovadores que procuren la preservación del PCCC (Morales, 2020).

También se proponen cambios desde los intereses institucionales, con propuestas que muestran la urgencia de transformar la comunicación de la Federación Nacional de Cafeteros, dando lugar al reconocimiento de la labor de los caficultores y su identidad, así como la generación de vínculos de confianza que vayan más allá de un marco técnico que beneficia a la organización gremial y no por quienes está compuesta (Ocampo-Villegas, 2015).

Desde la identidad cultural existen propuestas de transformación en diferentes frentes. Una primera mirada se da debido a que la migración de los caficultores a las ciudades ha cambiado la realidad en el campo y la ciudad. Por tanto, es necesario construir una propuesta identitaria que permita hacerle frente a situaciones como el acaparamiento de tierras rurales o la ocupación de zonas en riesgo dentro de las ciudades (Rivera, 2008). De otro lado, se encuentra la incorporación de nuevos matices en la identidad regional, más allá del café y la colonización antioqueña, donde se agreguen elementos como las migraciones de otras regiones del país y la ancestralidad indígena (Gaviria, 2020). También, hay transformaciones propuestas desde la necesidad de una mayor difusión de los espacios de identidad cultural (Botero y González, 2014), y otras para entender los impactos en actividades económicas secundarias como el turismo (Guzmán-Díaz et al., 2019). Se debe agregar la necesidad de comenzar a sumar elementos a la identidad cultural que no fueron tenidos en cuenta en la declaratoria, como los mitos folclóricos (Gutiérrez-González y Aldana, 2017), y el sistema férreo, que fue de gran importancia para el cultivo del café en el siglo XX (Rivera, 2021). Hay entonces una exigencia de incorporar elementos adicionales a lo inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, dándole un mayor grado de complejidad que enriquecería y permitiría un espectro de apropiación.

En referencia a las prácticas educativas, se observan propuestas para la construcción de un sistema de innovación regional que encuentre en su centro diferentes elementos, entre ellos, los valores y problemáticas asociadas al PCCC (Acebedo, 2011). También, existen propuestas para el cambio de prácticas escolares en diferentes niveles para la preservación del PCCC, desde transformaciones en escuelas rurales (Ruiz-Morales, 2021), hasta cambios en la pedagogía y didáctica en las universidades respecto de la conservación (Correa, 2013; Rincón, 2016b). La transformación propone entonces a la educación como movilizador de cambios profundos, y conocimientos disponibles para continuar la construcción del PCCC.

Además de lo presentado, hay una reflexión frente al tema de cafés especiales. Se discute el impacto que tienen en el mercado y en los productores los estándares voluntarios de sostenibilidad, donde se resalta la importancia que las condiciones ambientales tienen hoy para los cultivos de café, dado que enfermedades como la roya o la broca han tenido despliegues veloces que están afectando las condiciones económicas y sociales de los cafeteros y, especialmente, de los productores que tienen sellos de sostenibilidad en sus cultivos. Frente al PCCC, se destaca la fuerza institucional alrededor de la declaratoria, lo que genera una posición técnica en la implementación de este tipo de estándares (Samper y Quiñones-Ruiz, 2017).

Otro tema donde se proponen cambios es el turismo. Este tiene un renglón importante frente a las transformaciones, dado que dicho ítem tuvo una cantidad considerable de resultados. Para empezar, se plantea la necesidad de generar una planificación turística alrededor del PCCC que, a partir de planes de manejo y de conservación, permita la dinamización del patrimonio desde esta actividad económica. Lo anterior tiene como resultado la divulgación, recursos para la conservación, generación de empleos y bienestar. Sin embargo, se reconoce que el turismo también puede ser causante de efectos negativos como la folclorización de lo patrimonial, lo cual termina diluyendo la identidad cultural (Duis, 2007; 2011; 2018).

En el mismo sentido, se encuentran algunos estudios que proponen estrategias alrededor del turismo que permiten tener una mirada más cercana a los impactos que tiene esta actividad, y los visitantes en la región del PCCC (García, 2014; Muñiz, 2016). También se han propuesto optimizaciones de la infraestructura para el turismo, tanto carreteras o rutas turísticas (Orjuela et al., 2020), y los aeropuertos que impactan los departamentos del eje cafetero (Escobar et al., 2020). Del mismo modo, se destacan elementos asociados al potencial turístico a partir del turismo experiencial (Bowen, 2021). No obstante, hay voces críticas que reconocen que la actividad turística tiene consecuencias como la degradación de la naturaleza y la transformación de la cultura en mercancía, lo cual supera con creces los beneficios de una declaratoria patrimonial (Rojas, 2020). Del mismo modo, se muestra con preocupación que los gobiernos locales no tienen el presupuesto suficiente para salvaguardar el patrimonio, lo cual repercute directamente en la actividad turística (García y López, 2014).

Para finalizar, desde la sostenibilidad económica se plantea el reto para la disciplina de la contabilidad de crear mecanismos que acojan las realidades culturales, dada la complejidad y multidimensionalidad que encierra el concepto. Es entonces la contabilidad cultural el camino que propone un tránsito entre lo evidenciado socialmente a lo informado contablemente (Sánchez, 2019).

4.2 Contradicciones

En referencia a las contradicciones, la primera dirección que aparece son las estructuras de poder alrededor del PCCC. Uno de los valores declarado como patrimonio fue el capital social a partir de la institucionalidad, donde la Federación Nacional de Cafeteros es el centro del reconocimiento. Sin embargo, los resultados muestran que esta institución se ha apropiado del trabajo y las iniciativas regionales que se han venido construyendo (Rodríguez-Herrera, 2020; Tocancipá-Falla, 2010). También, hay indicios de una apropiación del lenguaje alrededor del PCCC por parte del gobierno, sector privado y académico, que difiere sustancialmente de lo que sucede con los actores locales (Mayorga, 2015). Estas situaciones son contradictorias a lo esperado con la declaratoria, lo cual crea dudas alrededor de la patrimonialización de las prácticas culturales.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se observan estudios que permiten indicar que es necesario que el monocultivo del café se acerque a la conservación de la biodiversidad, y al mantenimiento de los ecosistemas adyacentes. Se observa que esta apropiación puede tener incidencia en una mejor calidad del grano (Castaño et al., 2020; De Leijster et al., 2021). Sin embargo, el marco jurídico colombiano (Zuluaga, 2012), y la centralidad del Estado (Arango, 2009), han dificultado que las acciones de conservación tengan un mayor alcance o terminen limitándose al corto plazo, lo que plantea una contradicción desde la institucionalidad al no acercarse a la realidad ambiental del PCCC.

En la sostenibilidad social se plantean tres problemas. El primero, tiene que ver con la pérdida de los relatos asociados al PCCC (Ramírez et al., 2010); el segundo, con la necesidad de construir una identidad cultural de mayor profundidad (López et al., 2010); por último, se encuentra la pérdida de valores tradicionales frente a las técnicas y materiales de construcción que hacen parte de la arquitectura del PCCC (Santa, 2018). Todos estos elementos se han presentado como problemas que están asociados al PCCC desde antes de la declaratoria. Sin embargo, es contradictorio que una institucionalidad fuerte -Federación Nacional de Cafeteros-, y un Estado que tiene una responsabilidad vinculante ante la UNESCO, no tengan o no hayan generado publicaciones en tal sentido que permitan un avance importante frente a estas problemáticas.

Desde el desarrollo económico se encontraron dos elementos. Primero, aparecen planteamientos alrededor de la crisis cafetera y la necesidad de un nuevo modelo agroproductivo que permita a los cafeteros mejorar sus posibilidades en el mercado (Nates y Velásquez, 2009). Por otra parte, se indica que las características sociales y para el trabajo que tienen los recolectores de café son precarias, siendo una población que no ha podido adaptarse a la modernidad colombiana de finales del siglo XX y principios del XXI (Parada, 2017). Dichos planteamientos presentan un panorama de viraje en pilares sociales y culturales del PCCC, lo cual a simple vista puede resultar necesario, sin embargo, estos elementos pueden ser contraproducentes para un sector que encuentra presiones fuertes desde el sector turístico.

4.3 Paradojas

Una primera paradoja que se puede ver sobre los resultados obtenidos son las de la dirección tensiones entre lo urbano y lo rural. Entre estos dos espacios se han dado disputas alrededor de lo que se considera tradicional y moderno (Muñoz, 2015), situaciones de tensión por el acceso al agua (González, 2012), y la transformación del paisaje (Cifuentes y Duque, 2021). Estas circunstancias implican a diferentes actores, desde los habitantes rurales, quienes sostienen las tradiciones económicas y culturales del PCCC, hasta quienes toman decisiones alrededor de las disputas que surgen. No obstante, cuando se generó la declaratoria en el año 2011, uno de los puntos centrales era la construcción de instancias que permitieran zanjar estas tensiones, empero, en los estudios más recientes aún no se observa una institucionalidad que solucione tales situaciones (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

Frente a las tensiones entre actores (Rodríguez-Herrera y Hernández, 2019; Vargas-Ayala, 2017), se puede indicar que se han generado una serie de disputas alrededor de lo que se entiende como patrimonio, así como las apreciaciones sobre la naturaleza y el paisaje. Esta situación ha creado una brecha entre quienes viven y son el componente vivo del PCCC y quienes toman decisiones sobre este. Tales tensiones no son nuevas y, como lo indican Rodríguez-Herrera y Hernández (2019), los cultivadores de café que se encuentran situados en el área principal, resultaron marginados dentro del mapa oficial del PCCC, aunque se suponía que eran ellos quienes tenían que ser reconocidos allí. La paradoja es que se dirigen acciones para proteger a quienes hacen parte del PCCC, pero sin generar espacios para los implicados en la política.

En cuanto al desplazamiento humano en el territorio del PCCC (Castro-Escobar, 2016; Gutiérrez-Forero y Castro-Escobar, 2015; López, 2013), se puede decir que existen migraciones del campo a la ciudad, debido a que los jóvenes no encuentran oportunidades laborales que les permitan proyectar calidad de vida, dado que la idea de caficultura no se ve como un oficio que ofrezca un futuro. Este problema no es nuevo, planteándose incluso antes de la declaratoria. En tal sentido, López (2013)afirma que la Federación Nacional de Cafeteros ha realizado esfuerzos importantes para tratar de solucionar dicha situación, a pesar de ello, este es un tema en el que aún no se ve avance importante, de acuerdo con los resultados obtenidos.

También se encontró que los métodos utilizados en algunas de las investigaciones analizadas son incoherentes o errados en sus componentes o tienen problemas en su aplicación. Lo paradojal está en que esto no se espera de artículos publicados en revistas indexadas/arbitradas, donde se infiere un proceso de revisión de pares. Tal situación debe encontrar una solución, dado que la tendencia creciente de publicaciones encontrada en más de una década de estudio debe ir de la mano de uso de métodos y comprensiones metodológicas de investigación que generen aportes de mayor envergadura sobre el PCCC como objeto de estudio.

5. Conclusiones

Esta revisión de literatura permite concluir en cuatro vías, siendo las dos primeras respuestas a las preguntas guía de la investigación. La primera, tiene que ver con la necesidad de replantear las relaciones entre el Estado, las instituciones, la Academia y los actores sociales del PCCC. Esto con el objetivo de que la construcción patrimonial tenga mayor envergadura, donde se incluyan elementos que no fueron relacionados al momento de presentarse ante la UNESCO. Identidades patrimoniales desde las comunidades indígenas o desde construcciones regionales diferentes a la colonización antioqueña necesitan encontrarse dentro del discurso del PCCC, así mismo, elementos como los corredores férreos que fueron parte fundamental de la caficultura en el siglo XX. También, deben generarse procesos articuladores que permitan soluciones reales frente a los aprietos económicos y sociales que viven los pequeños caficultores. De la misma manera, el turismo como actividad secundaria al café debe acercarse a mantener los valores patrimoniales y no solo verlos como una forma de explotación de la identidad cultural. A pesar de estas afirmaciones, debe decirse también que es necesario complementar dichas miradas de las investigaciones a partir de documentación gubernamental e institucional que permita contrastar las problemáticas aquí presentadas con la acción misional del Estado.

La segunda conclusión tiene que ver con los marcos metodológicos de investigación usados en las investigaciones sobre el PCCC. Es aquí donde hay que hacer un llamado desde la academia para que se procure una rigurosidad al abordar investigaciones sobre el PCCC. Los resultados muestran vacíos importantes en cuanto al uso de los métodos y algunos de sus elementos, la carencia de marcos metodológicos sólidos limita las propuestas y se puede caer en idealismos propositivos que terminan desconociendo la realidad, terminando en ocasiones en cambios sin fundamento o virajes que tienen incidencias reales catastróficas.

En tercer lugar, puede decirse que el análisis de contenido, como técnica de análisis de información, permitió generar una identificación de las diferentes temáticas en esta revisión de literatura. Esto a partir de una cantidad importante de información cualitativa, desde ahí se pudo comprender, de forma amplia, lo existente en el campo investigativo sobre el PCCC. La organización de los ejes de discusión transformaciones, contradicciones y paradojas revela la lógica metanarrativa que le da sentido a la revisión de literatura, así mismo permite ver tendencias y particularidades respecto al PCCC. En transformaciones se encontró que aún no son claras las formas de funcionamiento, se devela un proceso de comprensión, y se plantean configuraciones que permitan complejizar lo existente a partir de la organización de lo ya existente, y la inclusión de elementos que no se han tenido en cuenta; en las contradicciones se pueden hallar planteamientos sobre virajes culturales, asimetrías de poder, cuestionamientos a la sostenibilidad ambiental del PCCC y presiones desde el sector turismo; y las paradojas se construyen desde las tensiones encontradas, siendo algunas preexistentes a la inscripción, y otras creadas a partir de ella, con las últimas como predominantes. En este último punto, es necesario decir que la reflexión que hace el autor del presente artículo -aceptada por la naturaleza de la investigación cualitativa- sobre el cómo se utilizan los métodos en las investigaciones sobre PCCC se incluyó en lo paradójico debido a los hallazgos del mismo artículo.

Por último, se concluye alrededor de generar soluciones para la sostenibilidad del patrimonio. Estar en la Lista de Patrimonio Mundial supondría una garantía para la conservación del bien inmaterial declarado, sin embargo, en la actualidad esos fundamentos son frágiles, a tal punto que los actores que toman decisiones continúan discutiendo sobre el cómo se ha de preservar la dinámica del PCCC. Las dinámicas de inclusión subordinada, desplazamiento y empobrecimiento de quienes son el centro del PCCC deben ser el elemento principal para la generación de cambios reales sobre la sostenibilidad del patrimonio.