Introducción

La imaginación es una facultad humana muy importante que ha evolucionado con el paso del tiempo, que está condicionada por factores psicológicos y por la realidad del contexto social. Su desarrollo es fundamental para el crecimiento integral de un ser humano, ya que está asociada a la capacidad simbólica de crear, soñar y transformar la realidad. Por ello, la investigación tiene como propósito conocer el comportamiento de la imaginación política de las organizaciones juveniles, con la intención de conocer hacia dónde se dirigen y cómo se expresan mediante el uso de los referentes simbólicos y sígnicos. Para la psicología, esta capacidad está asociada a la subjetivación interna, a las ideas y las sensaciones producto de la experiencia, pero también es el resultado de la búsqueda de lo placentero y la liberación del dolor.

Las investigaciones en imaginación política no son frecuentes, por tal razón se pretende indagar en este importante campo. Para ello, se retoma la teoría de Castoriadis (1989) como fundamento principal para establecer una interpretación de la imaginación desde una perspectiva sociopolítica. La matriz conceptual de Castoriadis está ligada a la acción social, como hecho que permite la creación de los modelos sociales en el decurso del tiempo y presentes en la historia que construyen los pueblos. Sus postulados de la acción humana están sustentados sobre la base de la política y la praxis, reflejados en fenómenos lingüísticos, simbólicos y culturales, en los que se expresa la imaginación colectiva. Asimismo, se tuvieron como referentes teóricos los postulados de Foucault (2007), Esposito (2006) y Deleuze (1990).

1. Imaginación e imaginarios sociales

La imaginación es la capacidad que tiene el cerebro para crear imágenes a partir de la información que recibe de la realidad, siendo representadas por medio de contenidos visuales, que pueden reproducir tanto las experiencias del pasado vividas, así como las sensaciones y redes de emociones que generaron en su momento. Por lo tanto, la imaginación y la imagen adquieren una dimensión epistemológica desde sus múltiples posibilidades para dar explicación tanto del mundo interno como de la realidad externa, al ser dispositivos complejos de conocimiento y, por lo tanto, de indagación científica.

Tanto la imaginación como la imagen han cambiado en el trascurso del tiempo. De ellas han dependido los cambios históricos, la creación de máquinas e inventos, la forma de organización social y política, así como la búsqueda de soluciones a los problemas médicos, físicos y orgánicos del ser humano. Hoy, la proliferación de imágenes es múltiple y se ha incrementado en un mil por ciento a través de las tecnologías, la publicidad, el cine y las redes sociales, lo que ha llevado a que la producción y reproducción de imágenes revele el cambio cultural.

Toda imagen implica un lenguaje, tiene un sentido y adquiere según el contexto una significación. Su influencia determina cualquiera de las creaciones nacidas del espíritu de una época, contexto, región o territorio. Así, la construcción y el desarrollo de las ciudades debe ser vista como una acción y comunicación simbólica que es concebida para satisfacer las necesidades políticas y económicas, pero también para mostrar cómo puede ser imaginada y vivida la vida moderna. Por lo tanto, muchas de las estructuras de la ciudad fueron planificadas específicamente como expresiones simbólicas del urbanismo, la industrialización y la modernidad, emulando formas de desarrollo que fueron visionadas para determinar una época. De igual forma, la pintura, la escultura, las películas y los referentes científicos, son creaciones nacidas de la imaginación de una época, tanto como sus estéticas y significados.

La imaginación se vuelve una práctica constituyente que redunda en una creación, psicológica o colectiva, que al adquirir la connotación de referente cultural ingresa dentro de la lógica de los imaginarios. Así, el imaginario visual es producto del imaginario social y tiene relación con las imágenes que corresponden a determinada realidad. Gran parte de la fuerza imaginativa proviene del caudal de la imaginación modernista, que pugnaba por crear cosas nuevas dentro del ámbito de los procesos de modernización; así, la tarea implicaba renovarse y reorientarse una y otra vez de la mano de la ciencia, la tecnología y los conocimientos industriales, pero también, implicaba demostrar que este no era el único mundo moderno posible, que había otras direcciones en las que podía moverse la imaginación.

Al imaginar mundos, estilos y formas de vida marcados por el imaginario social que encierran lógicas de exclusión, pobreza y violencia, se van configurando diferentes perspectivas en el imaginario visual de las comunidades, los cuales adquieren forma, voz y sentido por medio de las expresiones culturales de los movimientos sociales, quienes les atribuyen a las imágenes un carácter ideológico, simbólico, sentido, prácticas y valores de legitimación. Estos imaginarios revelan la percepción que se tiene de la realidad, orientan la acción y son generadores de grandes y contradictorias manifestaciones de fuerza emocional, que terminan por volverse formas de acción social.

Los imaginarios colectivos dan dirección y sentido a la acción y pueden estar fundamentados en campos tan importantes como los discursos antiglobalización, el eco feminismo y el neoliberalismo, y pueden estar fundamentos en prácticas de micro resistencia, en la construcción de hegemonía, y por medio de la lucha frente a estructuras significantes que encierran una relación esencial entre vida social, mundo y subjetividad humana. Estos imaginarios se conforman por creencias, racionalidades, prácticas y discursos que encierran diferentes procesos de organización colectiva, pero en especial como una estrategia de lucha.

Las capacidades estructurantes de los imaginarios les permiten adquirir un papel en la construcción de referentes colectivos comunitarios que sirven para aunar esfuerzos y tejer sentido social. Aquí, surge la resistencia del territorio y de la conciencia como territorio simbólico, al transformar la defensa de los espacios sociales en un referente que congrega sentimientos en común ante la aparición del riesgo o amenaza de uno o más elementos que constituyen su modo de vida.

En este sentido, la función de los imaginarios se da en tres aspectos: el primero, al cumplir la función de permanencia, que busca generar cohesión, consenso, integrar y mantener unida a la colectividad; la segunda función es la de cuestionar, con la cual se pretende mantener abierta y de manera legítima la posibilidad del cambio, la reforma y la transformación; por último, está la función de instituir, que implica crear, modelar e incorporar imaginarios radicales para que perduren en el tiempo. Los imaginarios son fuente de sentido, explicación y plausibilidad que sirven para orientar las conductas individuales y colectivas, además de que contribuyen en la adaptación o el sometimiento a un orden anterior o exterior a ellos.

2. Colectivos políticos

Se denominan colectivos políticos a las organizaciones juveniles que buscan un nivel de participación e involucramiento en las decisiones públicas del país e incidir en las lógicas de desarrollo social. Son consideradas como grupos de interés que actúan de manera paralela al Estado y el mercado, con un interés puramente asociativo centrado en evitar la desintegración del tejido social producido por los efectos de la globalización, la transnacionalización de capitales y las políticas neoliberales. Por lo tanto, hacen parte de ellas las asociaciones, organizaciones, movimientos y colectividades que se agrupan de manera espontánea para la reivindicación y reclamación de derechos humanos ante la opinión pública-política.

Los colectivos políticos tienen la ventaja de surgir de las entrañas de la misma sociedad civil, y por eso pueden llegar a recoger propuestas, identificar problemas o detectar realidades ocultas sentidas por la misma comunidad, que el gobierno desconoce y por lo tanto no involucra en sus agendas de trabajo. Esta capacidad de actuar en red, conservando el apoyo de la sociedad civil y con propuestas dirigidas a transformar la vida comunitaria, los convierte en un actor político muy fuerte que genera cambios desde la base social. Estas formas de organización alternan diferentes medios y acciones estratégicas para el logro de sus fines, tales como: las movilizaciones, las protestas y el uso de redes sociales, y de esta manera juegan un papel fundamental en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.

Los colectivos políticos operan como redes informales, complejas y heterogéneas que se agrupan de manera esporádica o permanente para movilizarse en pro de derechos sociales que se perciben como vulnerados, tales como: respecto a la vida, la libertad de opinión y la identidad de género. Así que comparten creencias, ideologías y principios de solidaridad en los temas más conflictivos y controversiales del desarrollo social y la realidad política del país. Las diferentes formas de luchas de reivindicación se realizan frente a las élites políticas, las élites industriales, las instituciones, los grupos armados y las medidas del gobierno. Dichos referentes son los que sustentan la base de la interacción simbólica que vincula su acción política y define el rol y la identidad del colectivo, entre ellos: la ideología del colectivo, los referentes antagónicos y el modelo de cambio social que anhelan.

Desde esta perspectiva, los colectivos políticos son formas de asociación que sirven para generar nuevas identidades, construir valores, reivindicar derechos de minorías o comunidades étnicas, racionales, de género o religiosas. Su capacidad de acción recupera la profundidad dialéctica de los movimientos sociales formales, pero en especial, el poder que tienen para desgarrar los velos que el sistema construye a través de los medios masivos de información, dejan al descubierto las inequidades, la explotación, la crueldad y la miseria del sistema como heridas abiertas de la sociedad, pero al mismo tiempo descubren y exponen nuevas opciones y esperanzas.

3. Transformación y control social

La transformación es un proceso inevitable, amplio y a veces dramático que sufren los sistemas sociales y humanos. Por tal razón, puede ser comprendida como una alteración significativa en las condiciones estructurales de la sociedad, hecho que causa un impacto en sus normas, valores y símbolos culturales, pero, además, en la modificación de patrones y pautas de acción e interacción social.

Teóricos como Comte (1854), Spencer (1867) y Marx (1988) defienden la idea de que son las fuerzas sociales las generadoras del cambio social. En este caso es la interacción individual que se presenta por medio de las relaciones de producción, de los cambios generacionales y de la influencia de las personas. Al respecto, Ginsberg (1961) sostiene que el cambio es producto de los deseos y las decisiones conscientes de los individuos, pero también surge de las tensiones estructurales y de la influencia de factores externos de tipo cultural, guerras o conflictos muy prolongados. Para quienes identifican el cambio en la evolución de los factores económicos y de producción, este se presenta debido a lógicas como el progreso, la innovación y el desarrollo tecno industrial.

Pero, así como existen fuerzas progresistas que basan su dinamismo en el cambio, también existe otras que regulan, evalúan y controlan los procesos de transformación. Estas formas de control social analizan la pertinencia de los cambios, su origen y posibles efectos en los modelos de organización social para reprimirlos, fomentarlos o permitirlos. Para ello, emplean diferente tipo de medidas, tanto positivas como negativas, que permitan asegurar las conductas aceptadas según el modelo social impuesto. Las lógicas de control han cambiado con el tiempo, empleando para su función mecanismos legales como la legislación, la policía, las cárceles, la tecnología y las sanciones materiales y económicas.

A medida que se generan procesos de transformación social, así mismo se presenta una transformación del control social, lo que produce diversos y variados efectos sobre la realidad humana a través de las formas de objetivación y de los modos de producción y construcción de la conducta del sujeto. Así, las formas de control social vienen cambiando de manera drástica a partir de la década de 1970 en las diferentes democracias liberales, adoptando diferentes medidas. Entre ellas está el concepto del “riesgo” como un nuevo dispositivo en el terreno del control social.

Ya Foucault (2002) mencionaba de la implementación del uso de acciones de control gubernamental paralelas al proyecto disciplinario, que tienen como finalidad lograr la regulación de los comportamientos sociales antes que conseguir una normalización objetiva. Según Deleuze (1999), para este tiempo ya existe un poder postdisciplinario que usa procesos de creciente colonización en espacios abiertos, en donde se aplican medidas para la regulación de la población, en múltiples aspectos, teniendo presente que la idea de orden en sentido moderno ha desaparecido, dando cabida a un nuevo paradigma en el que el centro, las categorías universales y las relaciones unívocas desaparecen, para instaurar modelos de sociedad más flexibles sustentados en el mito de la libertad y los derechos fundamentales.

Aquí el control social se ve abocado a gestionar una sociedad cada vez más fragmentada que tiende hacia procesos entrópicos, conflictivos y desagregados. Por lo que la función de las lógicas gubernamentales es la de gestionar el desorden, administrar los límites de la libertad y trazar una distinción de las acciones y actos a modo de frontera. Ante ello, surge como característica una nueva forma de control social diferente a los dispositivos gubernamentales empleados durante la modernidad. El problema de racionalizar el ejercicio del poder en el presente es que, al mismo tiempo que la idea unívoca de orden se debilita, el poder se aleja más que nunca de la noción de modelo.

En este sentido, se puede caracterizar el control social a partir de un conjunto de intervenciones en el que se entremezclan formas disciplinarias y nuevas lógicas para regular la conducta, pero en especial, se usa la idea de riesgo como un dispositivo de gobierno que se emplea como técnica dominante y que puede entretejer diferentes elementos: discursos, instituciones, enunciados científicos, proposiciones filosó- ficas, morales, etc. Todos ellos son reflejo de la racionalidad del gobierno y permiten conocer los diferentes medios que emplean para construir y gestionar el orden.

4. La perspectiva gubernamental

La función del gobierno es conservar el orden y las condiciones de progreso, y para ello emplea los diferentes recursos que tiene a su disposición, como el uso de nociones que justifiquen las intervenciones y la regulación estatal. El concepto del riesgo es una categoría que viene relacionada con el avance de la sociedad industrial y fomenta la posibilidad de crear políticas públicas para la intervención de las dinámicas sociales. Tiene relación con el hecho de identificar los diferentes impactos negativos que produce la contaminación industrial, la desigualdad social, la corrupción y la criminalidad organizada, como males que se originan de la desestructuración económica del sistema y del propio reverso del desarrollo, lo que ratifica que la producción de bienes materiales, mercancías y dinero, trae consigo una serie de riesgos que el gobierno trata de regular.

El uso de la categoría de riesgo toma fuerza durante la segunda mitad del siglo xx. Con la ayuda de sectores que prevén fenómenos irregulares de orden público, social, industrial o económico, se justifica la necesidad de crear políticas de regulación, prevención y sanción para impedir que el riesgo suceda, y ello ha llevado al endurecimiento de los modelos normativos que hoy en día rigen el comportamiento humano en la sociedad, la industria y el trabajo.

Sobre estos pilares se construyen modelos de disciplina y gestión de riesgos, dentro de lo que podrían denominarse sistemas de seguridad industrial, abarcando las funciones de control y protección dentro de la lógica de la biopolítica del Estado. Así mismo, la prospectiva de hechos, acciones o fenómenos es manejada por el gobierno, quien toma medidas para prevenirlos y evitar que sucedan, factor que justifica el control social y la intervención del Estado. En este sentido, todo evento peligroso es controlado por la gestión pública, quien establece o determina zonas de riesgo para su monitoreo, control y evaluación permanente.

Para Foucault (2005, p. 32), la implementación de medidas de seguridad para regular el comportamiento humano y los grupos poblacionales tiene un fundamento para la imposición de los marcos disciplinarios, pero también en el hecho de moldear la consciencia. Este paradigma de control emplea como elemento favorito y expresivo del poder los sistemas normativos, que regulan pautas de comportamiento, actitud, conductas y modos de ser en el plano individual, y en el plano colectivo los sistemas de producción, el comercio, la distribución y venta de productos y mercancías, así como administrar la justicia, imponer las sanciones y castigos y hacer uso de la fuerza para su obtención.

Hechos como la natalidad y la mortalidad, el suicidio y la enfermedad, el crimen, delitos, asesinatos, accidentes laborales, desempleo, etc., son seguidos y calculados como riesgos, lo que faculta al Estado para adoptar medidas en su prevención y control. Esta idea es la base del desarrollo del Estado que con el tiempo ha tomado fuerza para intervenir todos los órdenes sociales. Así la acumulación de conocimientos estadísticos permite tener una serie de cálculos de probabilidad, que conectan unidades más amplias, agregados de población y los posibles eventos sociales a ocurrir para tomar medidas de control.

Uno de estos hechos tiene relación con los cambios y transformaciones que proponen los diferentes colectivos y movimientos sociales, a quienes se les atribuyen factores de riesgo, justificando el uso de la fuerza para contener su accionar, lo que ha llevado a un radicalismo en la postura de estos grupos de presión y a una importante proliferación en la ciudad, dando nacimiento a grupos de diversa índole, que defienden y promueven derechos en campos tan importantes como el deporte, la música, la religión, la sexualidad y la cultura.

5. Metodología

Al ser una investigación de tipo fenomenológico-hermenéutico, busca indagar por la explicación de fenómenos subjetivos y a la vez sociales, y para ello se orienta el enfoque a describir, interpretar y comprender las estructuras fundamentales de la imaginación en los colectivos políticos para establecer el carácter de su experiencia y su significado de valor.

5.1. Muestra

Se realizó un muestreo deliberado o por juicio, siendo una técnica de muestreo no probabilístico en la que los miembros de la muestra se eligen sobre la base del conocimiento y criterio de los investigadores. El rastreo se realizó a partir de la base de datos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (idepaC), en la que se hallaron 1.012 organizaciones: entre ellas se seleccionaran 628 colectivos políticos por tener publicadas imágenes en las páginas web.

5.2. Análisis de la muestra

El Análisis de contenido de las entrevistas y del material simbólico recopilado se realizó mediante una matriz de categorías y se cuantificó con el programa informático de Excel. Este análisis consistió en identificar, codificar y categorizar los principales núcleos conceptuales y las unidades de significado en torno a las categorías centrales de estudio. Siguiendo a Martínez (1996), se tuvo presente que, al centrar todo el interés en el fenómeno, se revela la conciencia del individuo, hecho que permite acercarse de manera comprensiva a la significación del mundo vivido que da soporte y sustento a las formas de ser, actuar y comportarse. Para ello se prioriza aquello que se quiere estudiar del fenómeno, con la intención de que sea revelado por el individuo al ser parte de sus vivencias. En este proceso, el acercamiento científico objetivo a la imaginación como una realidad no observable se llevó a cabo mediante una comprensión interpretativa a partir de diversos procesos de pensamiento pertinentes a cada una de las etapas.

5.2.1. Métodos subjetivos

Para la recolección de la información se emplearon los métodos directos: entrevista, trabajo de campo y revisión de material fotográfico publicado en páginas web; así como los métodos indirectos a partir de la observación de las respuestas no verbales y las expresiones realizadas durante la narración de los hechos.

a. Fases del proceso de investigación

El proceso de investigación se estructuró en 4 etapas: en la primera se lleva a cabo la categorización de supuestos, se estableció un marco conceptual inicial para delimitar el alcance y los aspectos relevantes del estudio. La segunda etapa se centra en la narratología e historia de vida, utilizando técnicas de entrevistas y observación fenomenológica para recopilar datos detallados sobre las experiencias individuales relacionadas con el fenómeno en estudio. La tercera etapa, denominada experiencia vivida-estructura analítica, implica el análisis sistemático de los relatos y vivencias recopiladas, con el objetivo de identificar patrones y estructuras subyacentes. Por último, en la cuarta etapa, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la experiencia, donde se examinan los datos de manera detallada para extraer conclusiones y generar nuevas perspectivas sobre el fenómeno investigado.

i. Primera etapa: categorización de supuestos

La categorización de supuestos se realizó a partir del pensamiento de Castoriadis (1989) por medio de una cartografía conceptual, ya que dicho autor sustenta la tesis de que toda sociedad se instituye imaginariamente, creando para sí un mundo a través de un magma de significaciones, en el que lo imaginario social conforma las significaciones que dotan de identidad a una sociedad y establece las formas que le permiten cierta cohesión entre sus miembros.

La revisión conceptual permitió establecer que Castoriadis rescata y jerarquiza el nivel de lo imaginario pensando el proceso histórico social desde dos grandes aspectos: el “imaginario social radical” y el “imaginario social efectivo”:

El imaginario social radical, entendido como una actividad instituyente y significante que da forma al ser una actividad generativa colectiva. Tiene contenidos determinados por factores histórico sociales, pero estos pueden ser efímeros o volverse a determinar.

El imaginario social tercero o efectivo: son los contenidos determinados, instituidos del imaginario social: no son forma, son contenido y son los que organizan lo central de cada una de las instituciones sociales.

Por medio de esta definición se establecieron las siguientes categorías para determinar el tipo de imaginación que tiene el colectivo político y la finalidad que le dan a la misma. Para ello se busca establecer si la imaginación es: tradicional, rígida, progresista o transformadora; y el uso que le dan a la imaginación dentro de la organización es: para lo puramente laboral, para la innovación, para generar cambios estructurales y para la transformación de las consciencias.

b. Segunda etapa: narratología e historia de vida

Esta etapa se centra en comprender como la estructura actancial influye en la comunicación de significado y experiencia. Por lo tanto, lo relatos recopilan la experiencia vital de un individuo desde su perspectiva personal. Estas historias suelen incluir aspectos biográficos, emocionales, sociales y culturales, y se utilizan en investigación para explorar la complejidad de las experiencias individuales, así como para comprender cómo se entrelazan las circunstancias personales con el contexto social y cultural. A través de relatos personales y la observación directa en su entorno natural, se obtiene una comprensión profunda de las vivencias de los participantes, proporcionando una base sólida para el análisis posterior.

i. Entrevistas y observación en fenomenología

Para ello se realizaron diez entrevistas semiestructuradas con los integrantes de los siguientes colectivos políticos de Bogotá: Bosate La Bici, Católica, Eco Team Colombia, Emaus, Jóvenes Constructores de Paz, Asociación Renacer Juvenil, Consejo de Jóvenes, Jóvenes Construyendo Paz.

c. Tercera etapa: experiencia vivida-estructura analítica

La transcripción de las entrevistas permitió tener un corpus de texto para identificar los núcleos semánticos y de sentido más fundamentales, mediante la codificación y categorización de las principales unidades de significado en torno a las categorías centrales de estudio. En el análisis estructural se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la primera fase y se realizaron diferentes gráficas para correlacionar la frecuencia de ideas identificadas en las entrevistas.

d. Cuarta etapa: analizar la experiencia

Se presenta el análisis de las narrativas a partir de la integración de las unidades de información recogidas y estudiadas, mediante el aporte comprensivo de los investigadores y de la documentación y sistematización del proceso de investigación.

6. Resultados

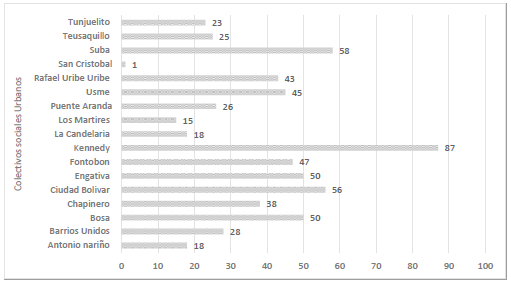

El rastreo de información permitió identificar que existen 628 colectivos políticos, los cuales aparecen representados en la figura 1: Distribución por localidades en la ciudad de Bogotá, de los cuales 87 de ellos se encuentran ubicados en la localidad de Kennedy, 58 en la localidad de suba, 56 en la localidad de Ciudad Bolívar, 50 en la localidad de Bosa, 50 en la localidad de Engativá, 47 en la localidad de Fontibón, 45 en la Localidad de Usme, 43 en la Localidad Rafael Uribe Uribe, 38 en la Localidad de Chapinero, 26 en Puente Aranda, 25 en Teusaquillo, 23 en Tunjuelito, 18 en la Candelaria, 18 en Antonio Nariño, 15 en Mártires y 1 en San Cristóbal.

Fuente: adaptado de la base de datos de idpaC.

Figura 1 Distribución por localidades: San Cristóbal, Los Mártires, Fontibón, Engativá, Bolívar, Nariño de la ciudad de Bogotá

Cabe resaltar que las tres localidades con mayor número de colectivos políticos: Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, son espacios territoriales que presentan población con muchas dificultades en su estructura social y económica, lo que incentiva a los jóvenes a buscar cambios y soluciones a los problemas identificados. Aquí, los colectivos adquieren una perspectiva importante para aunar esfuerzos, consolidar intereses y realizar reclamaciones conjuntas ante las instituciones públicas.

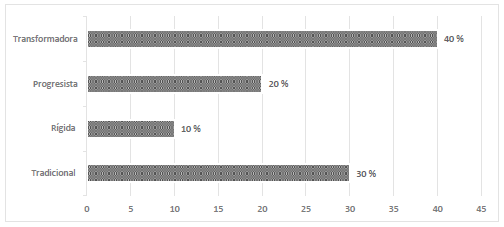

La figura 2, Tipo de imaginación, revela que de las 10 entrevistas hechas a los colectivos políticos, cuatro de ellos tienen una imaginación transformadora, mientras que tres manifiestan tener una imaginación tradicional, dos de ellos progresista y uno afirma tener una imaginación rígida. El hecho de que la imaginación sea transformadora indica la búsqueda real y necesaria de formas de sentido de cambio en un país dividido y que no ha podido lograr un consenso en sus dinámicas internas, ya que otro tanto de la población tiene una imaginación rígida y tradicional que representa las lógicas quietistas que durante años han acompañado los procesos de formación política del país, seguido del uso instrumental de la imaginación progresista de tipo tecno industrial.

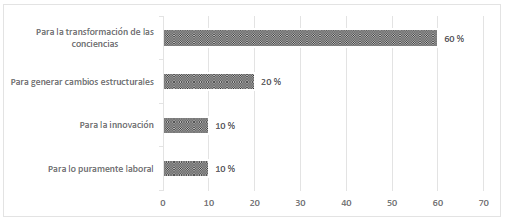

La figura 3, Fines de la imaginación, identifica que seis colectivos políticos emplean la imaginación para la transformación de las conciencias, dos colectivos lo hacen para generar cambios estructurales, uno de ellos para la innovación y otro para un uso puramente laboral. Identificar la tendencia de transformación en la imaginación nos muestra un cambio drástico respecto al modo tradicional de reproducir un sentido histórico en nuestra sociedad, lo que ocasiona que se ponga en crisis el orden moral basado en el sentido tradicional que las instituciones defienden.

Así, en la tabla 1, Imaginarios de los colectivos políticos, se reúnen los principales referentes identificados a partir del proceso de categorización hecho en las entrevistas. Para ello, se realizó una clasificación a partir de las categorías fundamentales de Castoriadis (1989): imaginario social radical e imaginario social tercero, en las que se identifican, por un lado, la imaginación institucional basada en los imaginarios de dominación y permanencia, y la imaginación instituyente basada en los imaginarios de resistencia, adaptación y cambio.

Tabla 1 Imaginarios de los colectivos políticos

| Imaginario social radical | Imaginario social tercero |

| Imaginarios de dominación | Imaginarios de resistencia |

| La policía es el aparato represivo del Estado. | Desarrollar una comunicación contestataria, inserta en estrategias de cambio social y opuesta a las prácticas de los medios comerciales y las estructuras transnacionales. |

| Los medios de comunicación son manipulados por la élite política del país. | |

| Imaginarios de permanencia | Imaginarios de adaptación |

| Inevitabilidad del orden social dado por el poder económico y político. | El orden social, económico y político es una negociación y la gran mediadora es la cultura. |

| La fuerza represiva del Estado es mayor a la de las Imaginarios de cambio personas que protestan, lo que produce insatisfacción y una nueva espiral de silencio. | Imaginarios de cambio |

| Las protestas son un medio de participación, pero no sirven para generar cambios importantes. | Es necesaria la producción de significados propios para alcanzar el reconocimiento de su identidad subcultural dentro de la esfera pública cultural. |

Fuente: elaboración propia.

Las ideas del imaginario social radical están fundamentadas en imaginarios de dominación y permanencia: en los primeros se resaltan a la policía y los medios de comunicación masiva como factores que ejercen poder sobre la sociedad, mientras que los imaginarios de permanencia hacen alusión a las ideas que aceptan el orden como una lógica impuesta que es imposible de modificar. Por el contrario, las ideas del imaginario social tercero, se fundamentan en imaginaros de resistencia, adaptación y cambio: los primeros hacen alusión a la importancia de crear una comunicación contestataria, los segundos a la negociación mediadora y los terceros a la producción de significados propios.

7. Discusión

Las tendencias identificadas en la imaginación de los colectivos políticos se mueven en medio de la dinámica dialéctica de la imaginación instituida y la imaginación instituyente, a partir de dos núcleos de pensamiento: la dominación y la resistencia. Dicha dinámica se caracteriza por hacer parte de iniciativas de democratización y ciudadanía participativa que en los últimos años se ven alteradas cuando intentan exigir cambios en sus realidades estructurales, lo que ha generado una brecha conflictiva entre los grupos de presión y el Estado, pero también a revelar que los mecanismos de coerción institucional recurren al sistema penal para criminalizar protestas y, a su vez, emplean la coacción directa o el crimen para imponer el orden.

Foucault (1978) ya había sustentado la idea de que estaba surgiendo una nueva lógica del poder posterior al Estado-providencia, ante la imposibilidad de este para resolver los grandes problemas estructurales de la sociedad e impedir la atomización del sistema. Para ello, utiliza diferentes mecanismos tecnológicos que consisten en la articulación de dispositivos disciplinarios y mecanismos de regulación poblacional, en los que se incorporan tecnologías de autocontrol a los individuos. Estas aparecen reflejadas en la forma como se imaginan y visionan las lógicas políticas para la construcción de las relaciones sociales. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías de control configurarían una nueva gubernamentalización del Estado en la que se alternan tanto la dominación directa e imposición de la ley con técnicas mediante las cuales los individuos regulan sus propias conductas (Braithwaite, 2000).

Dichos mecanismos son tan rígidos que controlan las formas de imaginar de los colectivos políticos, gravitando en medio de referentes radicales en los que tanto los polos de dominación como de resistencia se convierten en la cuerda de tensión permanente. Así, las políticas de descentralización, la apelación a la participación, los discursos sobre políticas localizadas y la difusión de contenidos polémicos en las redes sociales, hacen parte de novedosas tecnologías del gobierno acordes con la situación actual del Estado gubernamentalizado.

Para Hardt y Negri (2000), las sociedades de control son mecanismos de dominio con figuras democráticas que buscan la autorregulación del comportamiento mediante la manipulación de información a través de las redes de información y los medios de comunicación masiva. Se les denomina mecanismos sinópticos que buscan la constitución de un consenso generalizado a través de los mass media. Aquí el orden social se autocontrola al entregar la responsabilidad de los conflictos, la resolución de problemas y dimitir las luchas de clases involucrando a los actores políticos para que sean ellos mismos quienes se encarguen de solucionar los conflictos y las contradicciones internas del sistema social.

Los mecanismos panópticos, en el contexto actual de desinversión, estarán más localizados y concentrados. Una de sus estrategias sería la identificación de zonas o territorios delimitados, considerados como más vulnerables o como zonas calientes, donde se pretendería tener un mayor control a través del máximo empleo de dispositivos de seguridad al menos costo posible, a la vez que se relajarían los controles en otras zonas, dejando ciertos márgenes para una dosis de irregularidad, delincuencia e ilegalidad tolerada por el poder.

La característica principal del sinoptismo radica en el ejercicio del control, ya no exclusivamente por medio de dispositivos disciplinarios, sino a través de la organización directa de la mente. El paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control, el ejercicio del poder por otros medios, tiene como consecuencia la inversión de los términos del panoptismo expresada por el sinoptismo. Sin embargo, se alternan los dos modelos, ya que el gobierno genera medidas especiales en aquellos territorios en los que los factores estructurales son más críticos, basados en los conceptos de aumento del riesgo y zona peligrosa.

El sinoptismo tiene que ver con la creación de condiciones culturales que afectan los referentes cognitivos y el desarrollo de las capacidades de imaginar, soñar y crear, hasta el punto de que los individuos son incapaces de articular un pensamiento crítico y dirigirlo a concretar verdaderas acciones de cambio y transformación. Esta sería una lógica avanzada de biopolítica que administra los grupos poblaciones a partir de la variable de libertad en la que se mantienen las condiciones de vida, sin imponer una alta disciplina, por el contrario, se crean las condiciones de un modelo más flexible, pero en el cual, el nivel de destrezas, conocimientos, información y saberes es mucho más exigente.

El cambio de paradigma disciplinario se siente mucho más en las empresas. Las fábricas manejaban modelos rígidos, lineales y jerárquicos de producción, mediante modelos panópticos de control; en cambio, hoy el sinoptinosmo promueve entre los individuos una rivalidad interminable mediante los ascensos, recompensas y la competición, para lograr el estatus, la comodidad o los estilos de vida más favorables y deseables, factor que funciona para mantener dividido a los empleados y en un esfuerzo constante por lograr las metas establecidas. Así, las sociedades de control plantean esquemas sobre la población enteramente biopolíticos, con los cuales se maneja la fuerza de trabajo por medio de modelos de producción que potencian el hablar, el pensar, la imaginación y el actuar, ya que el conocimiento es fuerza de saber que aporta mucho más a la fuerza de trabajo que las habilidades mismas.

Por eso, las resistencias ya no son marginales, surgen ante la inconformidad de la administración pública, al descubrir que el poder no alcanza a generar todos los elementos para estabilizar la vida social ni adquirir la capacidad para mediar entre diferentes fuerzas en pugna de interés, pero ante tanta reclamación colectiva, la sociedad de control requiere cada vez más violencia represiva. Para Virno (2006), en el posfordismo la necesidad de aumentar los niveles de imaginación, creatividad e innovación hacen que se manejen lógicas de autonomía y competitividad, pero se requiere así mismo de la intervención estatal para que dicha tensión no termine en verdaderas luchas políticas.

De esta manera, en las sociedades de control posdisciplinarias los medios de comunicación influyen de forma determinante en la imaginación de los colectivos políticos, cumplen una función subjetivadora mediante el manejo de la información y la promoción de ciertos estilos de vida. Para Mathiesen (1997) esta es la tarea que desempeña el sinoptismo mediante el uso de los medios de comunicación para ayudar a crear lógicas de control.

Estos modelos sociales son denominados como postindustriales, ya que orientan sus acciones hacia campos simbólicos de posicionamiento. Por ello, adquiere tanta importancia el desarrollo de competencias profesionales y el uso de la imaginación para la producción de mercancías, bienes o servicios de tipo industrial o comercial. Por tal razón, estas sociedades necesitan valerse tanto del control mediatizado de la imaginación de los individuos, característica propia del sinoptismo, como del ejercicio directamente sobre sus cuerpos y mentes sin mediatización.

Otro factor determinante tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación para generar consenso sobre el orden social, así como sobre la imposición de tendencias y modos de vida, ante lo cual existe una lógica de resistencia que cada vez toma más fuerza y supera la idea de que son los intelectuales los que pueden generar cambios de conciencia para transformar la realidad de los grandes grupos poblacionales, cuando son los mismos colectivos políticos los que buscan ser tanto emisores como receptores de poder e interacción social en los que se impone sentido, pero desde una lógica polarizada.

Así, sigue existiendo la concepción y el intento por develar los mecanismos de dominación cultural que operan a través de los medios y su efecto ideológico, acompañado de prejuicios elitistas que subyacen en estas formulaciones. El individuo es subjetivado —es decir, se lo hace sujeto, en el doble sentido del término— a través de múltiples técnicas desplegadas por el poder; sin embargo, no es compatible con una idea de sociedad determinada por el mensaje de los medios de comunicación, ya que existe la capacidad de reflexión, de crítica y de comunicación de los colectivos políticos como el factor que proporciona una oportunidad de resistencia dentro del esquema de poder sinóptico.

Al existir formas políticas de represión tan radicales presentes en las relaciones de poder, estás ocasionan una reacción general para resistir los mecanismos impuestos. Por lo que la lucha se centra en el territorio de la mente y trata de liberarse a partir de crear y recrear formas de imaginación cada vez más libres y transformadoras; por eso, la lógica del modelo sinóptico se convierte en una forma de resistencia local, que usa la imaginación para contribuir a modificar la sociedad.

Estas experiencias de contrapoder deben interpretarse como resistencias locales al poder, articuladas estratégicamente para provocar una transformación de la sociedad. Los ejercicios de estas formas de contrapoder implican confrontaciones que deben necesariamente trascender el alcance de la simple expresión contracultural o de la mera resistencia mediática. Por el contrario, deben enriquecer su perspectiva al integrar diferentes dimensiones imaginarias, que deben estudiarse mediante un estudio sistemático de la representación, por ser el espacio donde opera el incesante intercambio que existe a nivel del imaginario entre las pulsiones subjetivas y asimilativas y las intimaciones objetivas que emanan del medio social, entendiendo que la génesis hallada mantiene una recíproca condición que va más allá del gesto pulsional al ambiente material y social con las relaciones de poder y viceversa.

Por lo que la imaginación de los colectivos políticos está condicionada por los imperativos pulsionales del sujeto, y en el cual recíprocamente, como lo ha mostrado Piaget, las representaciones subjetivas se explican “por las acomodaciones anteriores del sujeto” al medio objetivo, en este caso, medidas coercitivas y represivas del orden estatal generan imaginarios de resistencia que tienen profundas implicaciones en la imaginación y en los diferentes procesos de subjetivación colectiva (González Rey, 2004).

8. Conclusión

La investigación permite concluir que se identifican principalmente cuatro tendencias en la imaginación: transformadora, progresista, rígida y tradicional, por lo que se puede afirmar que las tendencias identificadas se mueven en medio de la dinámica dialéctica de la imaginación instituida y la imaginación instituyente, a partir de dos núcleos de pensamiento: la dominación y la resistencia.

Así, las ideas del imaginario social radical de los colectivos políticos resaltan a la policía y los medios de comunicación masiva como factores que ejercen poder sobre la sociedad, mientras que los imaginarios de permanencia hacen alusión a las ideas que aceptan el orden como una lógica impuesta que es imposible de modificar y los imaginarios de cambio abogan por una transformación en las condiciones estructurales del sistema. Por ser factores de alta incidencia hacen que la imaginación de los colectivos esté muy sujeta a las condiciones de la realidad, lo que impide que dicha imaginación entre en campos más amplios como la creación, la innovación y la inventiva.

La investigación generó aportes al área de conocimiento en ciencias sociales y humanas al fundamentar los cambios en la imaginación como un campo científico de estudio importante, por su influencia en los aspectos cognitivos, psicológicos, visuales y lingüísticos, pero más aún, por contribuir en la comprensión de los imaginarios de resistencia de los colectivos políticos. Por tal razón, la prospectiva de este campo de estudios va más allá de la comprensión de las dinámicas en la imaginación política para indagar en la plasticidad individual del cerebro que determina su equilibrio psíquico, emocional y moral.