Introducción

La espiritualidad de la época moderna tiene tres características bien definidas: claridad en los conceptos, unión del elemento espiritual con el racional y codificación de la teología espiritual en manuales. Por la claridad de los conceptos, la mística pierde la visión de misteriosa e ininteligible. A partir del siglo XVI, la mística se vulgarizó de tal modo que pasó a ser punto de conversación de las matronas de la alta sociedad. Estas aberraciones crearon la necesidad de fijar las leyes que rigen el mundo sobrenatural, determinando naturaleza, origen y efectos de los fenómenos místicos. Es así como apareció la mística como ciencia (Royo Marín, 2003).

En cuanto a las naciones, en el siglo XVI, España fue pionera en la vida espiritual mística. Este periodo es conocido como el siglo de oro de la espiritualidad española. Francisco de Osuna1 (de la orden franciscana), santa Teresa de Ávila2 con san Juan de la Cruz3 y san Juan de Ávila4 son los inmediatos protagonistas de esta magna obra de reforma mística.

Pero ¿cómo aprender la ciencia mística? Es de saber que para este tiempo las bibliotecas estaban en los monasterios o en algunas propiedades privadas, porque pertenecían a condes o a personas de buena posición social (De Osuna, 2005, p. 61). La imprenta, por su parte, llevaba pocos años de inventada y, por tanto, los libros eran escasos, además de ser muy costosos para comprarse. Con base en lo expuesto, el punto focal de este trabajo es descubrir cómo influyeron los padres de la Iglesia y la imprenta en la elaboración de la teología mística del siglo XVI.

Para lograrlo se hizo una investigación de la espiritualidad de la época, descubriendo el señorío de España en la reflexión y la elaboración de esta, para luego profundizar con la recolección de datos en relación con la incidencia de la imprenta para la difusión y el posicionamiento de la teología del siglo XVI. Este artículo consta, de ese modo, de dos partes: la primera desarrolla el estudio de la teología espiritual del siglo XVI, centrándose en España y en uno de los textos más populares de la época: el Tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna (2005), el cual fue leído y trabajado con bastante agrado por santa Teresa de Ávila, a la par que abordó la influencia que tuvo el humanismo sobre la espiritualidad. La segunda parte se dedica al tema de la imprenta, su historia en España y su relación con los padres de la Iglesia, la teología y sus publicaciones.

Uno de los problemas que se encontró en el desarrollo fue una cierta libertad, común en aquel tiempo, de traducción y citación de los padres y la teología del latín al español, incluyendo en el uso al mismo De Osuna. Algunos textos teológicos y de los santos padres encuentran dificultades notorias para ser identificados. Otro factor está en la posibilidad de confundir el nombre del padre de la Iglesia con referencia a la cita expuesta (se hacían de memoria), lo cual se ha corroborado en la edición utilizada del Tercer abecedario espiritual (De Osuna, 2005). Con respecto al tema de la espiritualidad española, se puede recurrir a Martín (2001), quien la describió con detalles en la época del emperador Carlos V, y a Hernández (2011), que explicó cómo el misticismo español se consideró un arte e, incluso, desarrolló una forma de escribir muy propia.

La teología del siglo XVI a la vanguardia de España

Cuando Isabel I de Castilla y Fernando IV de Aragón se unieron en matrimonio, se habían propuesto, desde el principio, crear un Estado moderno, autoritario y centralizado, sometiendo a todos los estamentos o poderes tradicionales: nobleza, cortes, municipios e Iglesia. En 1478 con las deliberaciones de un sínodo, promovido por ellos mismos en busca de alcanzar este fin en la Iglesia española, le presentaron al papa Sixto IV (1471-1484)5 un proyecto para reformar las órdenes monásticas (O’Malley, 2011, pp. 196-198). En 1482, Inocencio VIII (1484-1492)6 amonestó a los metropolitanos para la reforma del clero, que incluía también la de los religiosos. El ministro conventual general Francisco Nanni de Brescia urgía a los ministros de Castilla y Aragón a la reestructuración de sus provincias, porque los conventos y monasterios estaban en riesgo de perderse (Martín y Martín, 2011).

En 1492 entró en escena el religioso franciscano observante Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517),7 uno de los hombres más poderoso de su tiempo. Cuando la reina lo nombró su confesor, era guardián de la Salceda desde hace un año. La subida al pontificado de don Rodrigo de Borja, con el nombre de Alejandro VI (1492-1503),8 marcó una nueva etapa. Las relaciones con España nunca fueron amistosas. Por el breve exposuerunt nobis (27 de marzo de 1493), facultó a los reyes a nombrar prelados que visitaran y modificaran los monasterios femeninos. Cuatro meses después de este periodo para la reforma de las religiosas, apareció el mandato para los monasterios masculinos (Martín y Martín, 2011).

La teología española, que sería la más reconocida de esta época por sus grandes exponentes, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz y san Juan de Ávila, tuvo grandes factores que incidieron en su desarrollo: primero, la creación de la Universidad de Alcalá que dio origen a un cambio en la metodología teológica; segundo, la de Salamanca que no se quedaba atrás, donde ambas instituciones favorecían y estimulaban el trabajo y la investigación de los maestros; tercero, la crisis de la vida sacerdotal y religiosa provocó la clásica baja, no solo cuantitativa, sino cualitativa, de la producción teológica; cuarto, el humanismo implementó otros medios, favorables y desfavorables, que ayudaron a quitar el esquematismo teológico; y quinto, la controversia, que es uno de los tonos más dominantes del período (Llamas, 1967).

En el primer cuarto de siglo, la teología fue más apologética (defensiva) por la vida conjunta de judíos, mahometanos y cristianos. Teología que es aún más fértil en los dos siglos anteriores (Martín y Martín, 2011). En esta época, también se conocieron las acusaciones de Erasmo de Rotterdam9 contra la teología tradicional, abstracta y especulativa (Martín y Martín, 2011, pp. 55-58). Igualmente, causaron disgusto las doctrinas protestantes. Todo esto fecundó las obras de apologética católica de inicios de siglo y por tales factores, las novedades no se dejaron esperar. Por una parte, se encuentra la novedad del carácter metodológico, pues se introdujo en las aulas el modelo parisino de las tres vías. Asimismo, la teología histórica comenzó a ser practicada con esmero en esta primera mitad del siglo. Mientras que el cultivo de la teología patrística y el estudio de la Biblia con criterio teológico y con finalidades teológicas alcanzaron un gran espacio en las aulas universitarias; después de 1525, a esto se le llamó la teología positiva. Así, se empezó a utilizar el lenguaje tomista, en otras palabras, el uso de la teología y la filosofía de Santo Tomás y de sus sentencias, que con el pasar del tiempo sustituyó en las escuelas el texto de las Sentencias de Pedro Lombardo (Llamas, 1967).

Al fundar la Universidad de Alcalá en los inicios del siglo XVI, el cardenal Cisneros instituyó, a la par, varios colegios mayores y menores que la rodeaban y que eran conocidos conjuntamente con la complutense como “el glorioso círculo universitario” (Pazos, 1967, p. 181). Los estudios se realizaban en cuatro años y los educandos dependían, en lo escolástico, del rector del Colegio Mayor de San Ildefonso y, en lo regular, de su superior o guardián (Pazos, 1967, pp. 181-182). Alcalá es la universidad del humanismo español y de reforma, en torno a la cual surgieron otras empresas cisnerianas: la Biblia políglota complutense y la imprenta de la universidad, que regeneraron la teología y nutrieron la vida espiritual de las siguientes generaciones (Mezzadri, 2011, pp. 65-71). En la mente de Cisneros, esta universidad debía responder a la crisis que atravesaba la teología, causada precisamente por la preponderancia exorbitante del derecho. Los alumnos y profesores de derecho en cualquier universidad de la época superaban en número a los demás de las restantes facultades en conjunto. Por eso, frente a la mentalidad jurídica predominante, en Alcalá debía sobresalir la teología, no solo en la ordenación de estudios, sino en el número de alumnos. Esta misma universidad debía ser irradiadora de vida espiritual y sacerdotal (De Osuna, 2005).

La vida espiritual de inicios del siglo XVI se sintió amenazada por el peligro alumbradista (Royo Marín, 2003). El franciscano Francisco Ortiz, que hizo su profesión en la Salceda y enseñó en el convento de Pastrana, fue acusado de predicar dicha doctrina que consistía en el dejamiento; en otros términos, suspender todo acto de la voluntad y liberarse 2de lo visible y de lo múltiple, porque no son la obras ni las devociones lo que pueden salvar, sino la contemplación que da la paz inmutable (De Osuna, 2005). A causa de esto fray Francisco Ortiz fue procesado por la inquisición. Un sacerdote de veintisiete años, de nombre Jerónimo Olivares, movido por el ansia de clarificación sobre este tema, se dirigió a la Salceda para encontrarse con fray Francisco de Osuna, que no siendo alumbradista, era un aventajado en una metodología espiritual llamada de recogimiento, cuya doctrina era rico patrimonio de la familia observante. Es así como nacieron los abecedarios espirituales, por la necesidad de reaccionar contra la amenaza de los alumbrados. De Osuna (2005) comenzó por la parte que pudiera correr más peligro: la oración de recogimiento, a la que dedicó el Tercer abecedario espiritual, libro que fue leído por santa Teresa de Jesús y le ayudó en su conversión espiritual.

La teología del siglo XVI, respaldada por estas renovaciones descritas, dio mayor trascendencia a los estudios bíblicos, humanísticos y patrísticos; donde la facultad de artes era la preparación a la teología. El estudio de lenguas facilitaba el acceso a Aristóteles y demás pensadores clásicos, pero sobre todo a los santos padres y a la Vulgata. En ese sentido, a fin de que los estudios bíblicos florecieran a la par con los patrísticos, Cisneros fundó el Colegio Trilingüe San Jerónimo, del que saldría la Biblia políglota complutense (García, 1971).

Era obligatorio, como se mencionó, en la metodología de estudio de aquel tiempo trabajar las Sentencias (García, 1992). Estas fueron una fuente privilegiada para el conocimiento especial de los santos padres. Las Sentencias de Pedro Lombardo, llamadas Summa sententiarum, utilizan ampliamente los textos patrísticos recopilados en el llamado Decretum Gratiani; además, se vale varias veces de las clasificaciones que se encuentran en el De fide orthodoxa de san Juan Damasceno, según la versión latina de Burgundia en Pisa. Lombardo incluyó textos y opiniones de san Agustín10 (autor más citado de la obra), san Hilario,11 san Ambrosio,12 san Jerónimo,13 san Gregorio Magno,14 Casiodoro,15 san Isidoro,16 san Beda,17 Boecio18 y san Juan Damasceno19 (Ferrater, 1964).

Además de los estudios de Alcalá, De Osuna (2005) escribió: “Cisneros, a través de las Constituciones, ha creado una universidad realista y pastoral. La teología está enraizada en los padres y en la Escritura” (p. 12). Cuestión que no es descabellada por lo expuesto precedentemente y porque en la primera biblioteca de Alcalá, datada de 1510, se encontraba una literatura patrística considerable, aunque no tenáin importancia notoria los padres de la Iglesia visigótica (García, 1992):

San Agustín, veinte volúmenes.

San Juan Crisóstomo, cinco volúmenes.

San Gregorio Magno, con sus imprescindibles: Moralia, Dialogus, Pastorale, Homilias y a los que se añade su Registrum.

Orígenes.

San Cipriano.

San Ambrosio, con tres volúmenes.

Vita Sancti Isidori, cuyo material es pergamino puesto en tablas y con tachones. Etimologías de san Isidoro, también en pergamino y en letra gótica.

De ecclesiaticis oficiis.

Ilustrium Virorum de san Hieronimo.

San Beda: se conservan copias manuscritas de sus comentarios bíblicos, especialmente de las epístolas de San Pablo. Otros escritos atribuidos y que circulaban con el nombre de Opuscula Beati Bede llegaron tempranamente a Alcalá.

En Alcalá los maestros de teología sabían del tono y de la medida que se exigía en la universidad cisneriana y por ello, se cuidaban de que ningún colega sobresaliera en algún tipo de campo (García, 1992). Conforme con las constituciones de Cisneros, ellos representaban, a la vez, el mejor estilo parisino de la triple vía (tomista, escotista y nominalista) y el vanguardismo bíblico, crítico y humanístico. De París han traído el método de enseñanza, los escritos y las amistades intelectuales, entre las cuales resalta Erasmo. En ese sentido, según los documentos complutenses, en especial los inventarios de la biblioteca, figuran escritos erasmitas como el Enchiridion. Cabe señalar que el entusiasmo infundido por la personalidad de Erasmo dio tono en los primeros decenios de la vida complutense. En consecuencia, como buenos humanistas, los maestros de teología de Alcalá debían volver a las fuentes y a los padres para trasmitir un conocimiento más íntegro a sus alumnos (García, 1992).

En este contexto, la imprenta, recientemente introducida en España, fue la encargada de esparcir la teología de la universidad de Alcalá, los textos bíblicos y otros patrísticos, humanísticos y literarios, fraguados bajo el amparo de la universidad complutense. Las numerosas ediciones de escritos medievales y contemporáneos, que el mismo Cisneros patrocinó, alimentaron la vida espiritual de la siguiente generación española y en particular, de los grandes místicos del siglo XVI (García, 1971).

La imprenta teológica en España

Los primeros ensayos de impresión se le atribuyen al chino Bi Sheng (1041-1048). Hacia la primera mitad del siglo XIV, existían verdaderas fábricas de libros que empleaban a casi cincuenta copistas. Esta situación hizo que ciertos investigadores trataran de descubrir algún método mecánico de producir la escritura artificial. La xilografía (Xylon, madera; y grapho, escribir) había iniciado el trabajo en hojas sueltas con la presentación de imágenes. Desde el siglo XIII, los fundidores de metales conocían el empleo de punzones grabados en relieve para fabricar matrices en hueco con las que se obtenían inscripciones en relieve sobre las piezas fundidas. Con esto, el gran logro de Gutemberg, en la ciudad de Maguncia (Alemania, en 1455), fue el saber adaptar todas esas ideas, estableciendo métodos que ayudaran a la fabricación de los utensilios necesarios para imprimir (Jurado, 2001).

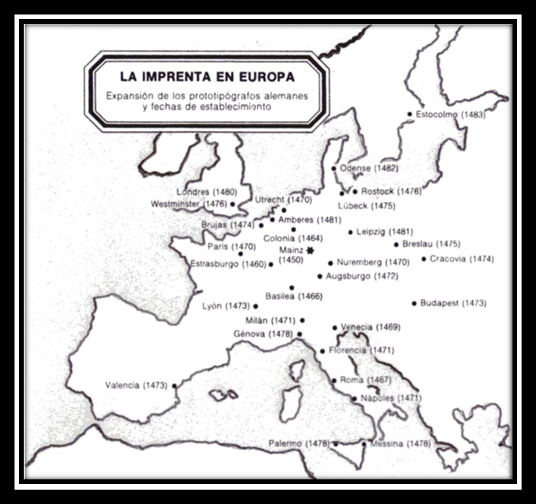

A causa de las rivalidades entre Dieter de Isenburg y Adolfo de Nassau, quienes buscaban el arzobispado de aquella época en Maguncia, la ciudad fue saqueada por el ejército de este último, que destruyó las imprentas y persiguió los operarios. Así inició la difusión de la imprenta. Por la facilidad de las comunicaciones, los impresores pudieron llegar a lugares que ofrecían perspectivas más brillantes, es decir, centros de banca, comercio, navegación, cortes seglares y eclesiásticas. Las ciudades universitarias, para ese entonces, no atraían a estos impresores, sino hasta ya muy entrado el siglo XVI, como se presenta en la Figura 1 (Jurado, 2001).

Nota. Tomado de La imprenta y el libro en España. Desde los inicios hasta el principio de las actuales técnicas: las artes gráficas en el umbral del siglo XXI, por Jurado, 2001, p. 129.

Figura 1 Difusión de la imprenta en Europa

En el caso de España, su historia con la imprenta es particular. H. Steinberg reflejó la forma precisa de los comienzos del arte tipográfico en esta zona:

La civilización española, en todos sus aspectos, se ha distinguido a través de los siglos por peculiaridades propias que, aunque difíciles de describir con detalle, mantienen el arte español, la literatura española, la música española y la religiosidad española separados del desarrollo general del resto de Europa. El mismo sabor especial cabe encontrar en la historia del libro español. (Jurado, 2001, p. 132)

La escritora Teresa Santander (1994) describió más a fondo esta situación. De acuerdo con ella, en la España del siglo XV, ya se importaban libros manuscritos y este comercio se acrecentó con el libro impreso. España tenía un reducido número de talleres tipográficos a comienzos del siglo XVI (30), mientras que Venecia contaba con alrededor de 150. Sevilla era la más importante en imprenta con dos talleres y Madrid no tuvo su taller hasta 1566.

Sumado a todo esto, las imprentas españolas eran demasiado pequeñas. Por consiguiente, a diferencia de las prensas extranjeras que exportaban en latín los textos clásicos: libros de teología, derecho, entre otros; la imprenta española tenía un mercado netamente nacional, España y las Indias, porque competir con las extranjeras era caso perdido. No tenía la economía ni había conseguido jamás una red de distribución internacional. Incluso, si una obra latina de un autor español podía causar interés más allá de las fronteras, el propio autor o el impresor eran quienes procuraban editarla fuera del país para conseguir una mayor difusión (Santander, 1994).

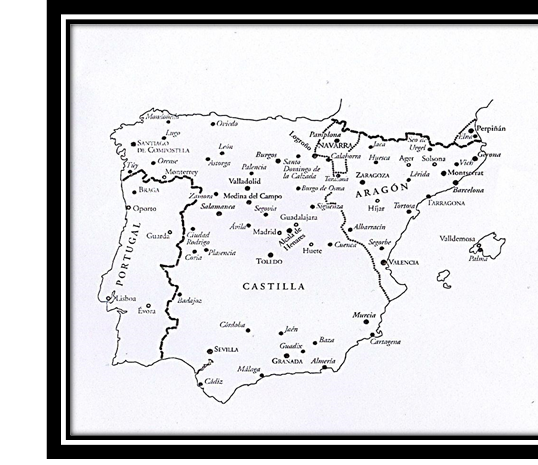

Así pues, el mercado interno de la imprenta se limita, en general, a obras escritas o traducidas en lenguas vernáculas, literatura de entretenimiento, libros de devoción, historia, gramática, recopilación de leyes, libros litúrgicos, cartillas para leer, bulas y pliegos sueltos. En Alcalá y Salamanca, por influencia de las universidades, se publicaron libros de índole erudita destinados a un público culto (Norton, 1997). Después de la aparición de la Biblia políglota complutense (1514-1520), vino la época magna en la que muchas de las portadas se inspiraron en la arquitectura renacentista, con decoración fantástica (Santander, 1994). En la Figura 2 se puede ver la distribución local de la imprenta en España.

Facilitando la identificación de las imprentas en España, Santander (1994) dividió la nación en tres partes: zona centro-norte, zona centro-sur y zona catalano-aragonesa. Baste anotar para un conocimiento general que la zona centro-sur estaba constituida por la imprenta de Sevilla, eje activo junto con Salamanca. Los empresarios sevillanos fueron los responsables de llevar en América la primera imprenta, en 1539 (México), y fue de igual modo en Sevilla donde fray Francisco publicó el Segundo abecedario espiritual, en 1528; se encuentra asimismo Granada, cuya imprenta en el siglo XVI fue bien vista por el arzobispo fray Hernando de Talavera; Toledo, donde primaron -como en las demás imprentas de la zona- los libros de devoción, las crónicas y los cancioneros; Alcalá de Henares también hace parte de esta división y en ella, el dueño de la imprenta -Arnao Guillén de Brocar-20 publicó, bajo la sombra de la universidad complutense y el arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros, la Biblia políglota complutense (1514-1520). Esta última imprenta es centro de humanismo, ahí se publicaron igualmente obras de Erasmo, a partir de 1525: Parafrasis del Nuevo Testamento y el Enchiridion. Además, pertenece Salamanca, que en el siglo XVI fue el centro editorial por excelencia de la península (Santander, 1994).

La zona centro-norte está compuesta por Burgos; Medina del Campo, que era el centro más importante del comercio internacional de libros en España; Valladolid fue la imprenta que se limitó a imprimir en castellano; y Galicia y Madrid, cuya imprenta comenzó solo en 1566; a causa de su grado de capital de España, conseguido en 1561, hizo réplica con velocidad en la región y se multiplicaron los lugares de impresión con las características propias de la imprenta barroca (Santander, 1994).

Finalmente, la zona de la corona de Aragón se compone por Zaragoza, cuya producción es variada y de buena calidad; en esta misma línea se encontraba la imprenta de Barcelona; por último, Valencia, que imprimía varias obras con la vida de los santos (Santander, 1994).

Siguiendo el análisis de la producción de la imprenta española que presentó Norton (1997), se puede decir que se realizaron casi 1307 ediciones entre 1501 y 1520, de las cuales 160 se han perdido. El 9 % del total son materia oficial de la corona o de autoridades civiles. Más del 12 % pueden considerarse publicaciones oficiales eclesiásticas, de las que 94 son obras litúrgicas. La teología, que abarca los textos bíblicos, los santos padres y las obras devocionales, representa el 19 % del total. Un 23 % lo tienen los textos literarios en lengua vernácula. Los textos literarios en latín y griego forman el 10 %, en donde se encuentran selecciones de las cartas de san Jerónimo. La historia y la geografía se llevan el 4 % en total. Y el último 13 % se distribuye entre obras filosóficas en latín, tratados musicales, astronomía, astrología, cronología, veterinaria, matemática y agricultura (Norton, 1997).

El análisis de las obras impresas de 1501 a 1520 da una idea general de lo que se producía en España iniciado el siglo XVI, incluyendo las obras de los padres de la Iglesia, que son una de las columnas de estudio en la nueva metodología de enseñanza y aprendizaje teológico, repercutido por el humanismo: Sagrada Escritura y los santos padres. Es hora, con el fin de concretar la pregunta inicial del artículo, identificar las obras impresas patrísticas antes del 1500. Para tal fin Sáinz (1984), contiene este elenco de libros en el apéndice de su tercer capítulo, llamado “Obras impresas en España hasta el año 1500, que han de ser especialmente estudiadas para determinar los elementos filosóficos y teológicos que influyeron en la formación de nuestra literatura mística”. De estos libros impresos, como es lógico, se tomarán aquellos que únicamente se refieren a los padres de la Iglesia:

Ambrosius, De officiis, Barcelona, 1493, por Pedro Michael.

Basilius Magnus, Institituciones de moribus, Burgos ca., 1490, por Juan de Burgos.

Basilius Magnus, Institituciones de moribus, Salamanca ca., 1496.

Basilius Magnus, Institituciones de moribus, Pamplona, 1500, por Arnao Guillén de Brocar.

Benedictus (S.), Regula, Monserrat, 12 de junio de 1499, por Juan Luschner.

Boecio, De consolacio, Valencia (?), 1489.

Boecio, “De consolación” y “Vergél de Consolación”, Sevilla, 1497, por Ungut y Stanislao Polomo. Nuevamente impresa en 1499.

Eusebius, Epistola de morte Hieronimi, Zaragoza ca., 1480, impresor del Turrecremata.

Jeronimus (S.), Vitas patrum, Salamanca, 24 de octubre de 1498.

Ahora, si se considera la Suma teológica de santo Tomas como lugar privilegiado de informaciones de los padres de la Iglesia, fuentes inagotables de espiritualidad, entonces, se debe decir que en Valencia el primer libro impreso, en 1477, fue la Tertia pars sumae en la imprenta de Lamberto Palmart (Jurado, 2001).

Propiamente en el siglo XVI, en Salamanca, entre el año 1500 y 1502, se editó la regla de san Agustín, La regula sancti doctoris Augustini, que tiene aprobación por la Facultad de Teología en 1502, y en 1501 se produjo una versión de “Ad nepotes” de san Basilio, destinado con mucha probabilidad al estudio universitario (Norton, 1997). Por su parte, en Burgos vio la luz una obra sin indicaciones tipográficas de los prólogos de san Jerónimo a los libros de la Biblia llamada Lectiones quorundam sanctorum de 1504 (Norton, 1997). Ahora, los datos que Abad enumeró en Norton (1997) arrojó un 19 %, en el conjunto de 1307 ediciones realizadas entre 1501-1520; porcentaje que incluye todo el tema teológico: ediciones de los padres de la Iglesia, textos bíblicos y obras devocionales.

Un puesto fundamental -que es imposible de ignorar- donde es factible encontrar las fuentes patrísticas y otros textos devocionales de este tiempo es el Ordinarium (liturgia de las horas o Breviario), con el que los sacerdotes cumplían su deber religioso. Nuevamente bajo la guía de Santander (1994), se captan entre las obras que más produjo España en su mercado interno, los libros de devoción y los libros litúrgicos; en tanto que Norton (1997) aseguró en su análisis, como se ha anotado, que el 12 % de la producción fue eclesiástica e incluyó 94 obras litúrgicas. En ese sentido, para fundamentar aún más el dato, existe un contrato de 1506 de Coci con Alonso de Aroyuelo -un librero de Burgos que actuaba en nombre de la catedral-, que estipulaba la entrega de 700 ejemplares del Breviario burgense,21 con otros 20 ejemplares que serían entregados gratis a Aroyuelo, quien pretendía venderlos en su tienda (Jurado, 2001). Además, Augusto Jurado (2001) señaló que el primer libro impreso en Zaragoza, con fecha de 1499, fue el Breviarium Romanum por parte de Pablo Hurus,22 Jorge Coci23 y socios.

De esta forma, el Breviario del siglo XVI es el resultado de un largo trabajo de abreviación comenzado en el siglo XII, el cual pretendía cancelar los oficios suplementarios. El papa Gregorio VII24 se opuso a esto, pero el deseo continuó. A causa de los sacerdotes que debían viajar para atender su labor pastoral, comenzaron a aparecer los breviaria itineraria y los breviaria portatilia, que el papa Inocencio III (1198-1216)25 usó en su coro catedralicio del Laterano. Los frailes menores en su regla de 1213 estaban obligados al rezo de este Breviario y con ellos, esta manera de oración tomó una gran fuerza difusiva. Ya en 1277, con el papa Nicolás III,26 existía el Breviario romano-franciscano y con la difusión de la orden por toda Europa, se extendió también el nuevo Breviario. En el exilio de Aviñón, el papa Benedicto XII suprimió los antiguos libros de rezo por los nuevos, 1337 (Riguetti, 1946).

Así se mantuvo el Breviario hasta la segunda década del siglo XVI, cuando con León X y Clemente VII se buscó su renovación con el Breviario del Cardenal Quiñones, que después el papa Pío V igualmente abrogó con la bula Quod a vobis (Riguetti, 1946). Justo es anotar que el Breviario es uno de los libros con más demanda en la imprenta española, el cual se realiza por petición de los obispos o de los monasterios para ejercitar los actos de piedad propios de la vida sacerdotal (Palau y Dulcet,1952).

A partir de 1500, se inauguró la edad de oro de la mística en España. Es el tiempo en el que la vida espiritual y la oración están en clara correlación: aquella gira en torno a esta (Andrés, 1977). En el siglo XV existían casas de recogimiento y oración, pero en el siglo XVI se institucionalizaron dichas casa y se abrieron a los cristianos los métodos más altos de oración: vías de oración metódica (García de Cisneros, Ignacio de Loyola);27 la de recogimiento (Osuna, Palma, Laredo);28 la de beneficio (Juan de Cazalla y Juan Valdés);29 la de los alumbrados que emana de los conversos y de una desviación de los recogidos;30 el cristianismo evangélico de Erasmo: actos interiores; y finalmente, la práctica de las virtudes propuestas por los catecismos y los libros de moral (Andrés, 1977).

El punto de partida de este movimiento espiritual del siglo XVI, según Andrés (1977), se haya en estos libros impresos en 1500: Carro de las dos vidas y Exercitatorio de la vida espiritual. El Carro de las dos vías, cuyo autor es Gómez García, vio la luz por primera vez en Sevilla. Este libro está compuesto por afirmaciones de ascetas y místicos de siglos pasados. El Exercitatorio de la vida espiritual es de García de Cisneros, impreso en Monserrat. Es un libro que comenzó en la experiencia social y canalizó toda la oración hasta llegar a la contemplación y el amor. García de Cisneros recurrió sin descanso a autores precedentes y extranjeros: Kempis, Mombaer y San Buenaventura. De la época de los santos padres, citó especialmente a Pseudo Dionisio y Casiano (Andrés, 1977).

Esta forma de espiritualidad de la interioridad se desarrolla en favor de lo individual y busca sus raíces en la línea dionisiana, bonaventuriana y cartujana, así como en la antropología humanista: armonía externo-interno, persona-espíritu (Andrés, 1977). Asimismo, ayuda a este método espiritual la obra Teología mística, que falsamente atribuyeron a San Buenaventura y que es considerada como doctrina del Pseudo Dionisio. En palabras de Andrés (1997), esta obra se compara -espiritualmente hablando- con las Sentencias de Pedro Lombardo y con la Suma teológica del doctor Angélico.

Para terminar, en cuanto al ejercicio exegético, este pasó con gran fuerza al siglo XVI y, aumentado por el humanismo y la Reforma (sola spriptura), motivó una reflexión teológica renovada (Tábet, 2003). En este marco se encuentra Erasmo de Rotterdam, cuya fama se ancla en el ámbito bíblico: la edición del texto griego del Nuevo Testamento con versión latina propia y con notas explicativas donde utiliza los padres de la Iglesia. Esta versión es conocida como Adnotationes, que perfecciona los diseños precedentes (Tábet, 2003).

Conclusión

El ambiente en el cual se desenvuelve la vida teológica del siglo XVI está indirectamente enriquecido por las fuentes patrísticas y la sagrada escritura. El estudio de teología en las universidades tuvo como fundamento el comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, que poco a poco se fue sustituyendo por la Summa de Santo Tomás. El humanismo y las publicaciones de algunos autores engrosan las líneas de influencia de la imprenta en la teología del siglo XVI. Se resalta, igualmente, que en la biblioteca de Alcalá existían 45 volúmenes impresos de textos patrísticos. Estos pertenecían a nueve padres de la Iglesia: san Agustín, san Juan Crisóstomo, san Gregorio Magno, Orígenes, san Cipriano, san Ambrosio, san Isidoro, san Jerónimo y san Beda el Venerable. Textos que fueron de fácil acceso para fray Francisco de Osuna en su época de formación (1500-1525) y que le serían de gran ayuda en la construcción de sus abecedarios, especialmente del tercero.

En cuanto a lo que la imprenta se refiere, es posible concluir que, no siendo España una gran potencia en este mercado, por lo menos no es del todo nula en la producción directa e indirecta de textos, en especial los que tienen que ver con lo teológico. Entre 1455 y 1500, se hicieron nueve ediciones de textos de los santos padres (los incunables),31 a los que se suma la impresión de la tercera parte de la Summa teológica de santo Tomás en 1477. Luego, entre 1501 y 1520, hubo un conjunto de 1307 ediciones de temas teológicos. En este recuento, falta por considerar las ediciones de la liturgia de las horas (Breviarium); ediciones que fueron variadas, porque dependían de la región, la comunidad y la época. Por último, no se puede olvidar la Biblia políglota complutense y sus respectivas ediciones.

Por tanto, la teología de España en el siglo XVI ejerció un gran poderío por sus diversos autores humanistas y religiosos, por la renovación de los estudios en las universidades y por el buen uso que le dio a la imprenta dentro su territorio y, luego, fuera de sus fronteras, enviando impresiones al nuevo continente que le pertenecía, América.