Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Cited by Google

Cited by Google -

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO -

Similars in Google

Similars in Google

Share

Revista Lasallista de Investigación

Print version ISSN 1794-4449

Rev. Lasallista Investig. vol.11 no.2 Caldas July/Dec. 2014

Artículo de reflexión / Reflection article / Artigo Reflexão

El grupo de discusión: un método conversacional para comprender las audiencias de radio*

Discussion groups: a conversational method to understand radio audiences

O grupo de discussão: um método conversacional para compreender as audiências de rádio

César Augusto Gaviria Cuartas**, Wilfer León Arias***, Pablo Andrés Huertas****

* Artículo resultado de la investigación “Análisis de audiencias radiales del área de influencia de las emisoras comunitarias Zona Radio y La Esquina, en Medellín (Colombia)”, hecha entre 2011 y 2013 por las organizaciones sociales Corporación Simón Bolívar y Asociación Palco, y que contó con el respaldo institucional de la Fundación Universitaria Luis Amigó.

** Comunicador Social - Periodista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Colombia.

*** Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Coordinador de la emisora comunitaria Zona Radio de la Corporación Simón Bolívar. Medellín, Colombia.

**** Comunicador Social de la Universidad del Quindío. Magíster en Educación - Universidad Católica de Manizales. Manizales, Colombia.

Correspondencia: César Augusto Gaviria Cuartas, e-mail: maestrogaviria@gmail.com.

Artículo recibido: 15/02/2014; Artículo aprobado: 31/10/2014

Resumen

El presente artículo plantea la justificación teórica Se realiza una justificación teórica acerca del grupo de discusión como método escogido para la investigación de audiencias radiales de la zona norte y centro de Medellín, entre 2011 y 2013. Fundamentalmente, se retoman algunas reflexiones de Jesús Ibáñez alrededor de las potencialidades del grupo de discusión en las ciencias sociales, así como los planteamientos de Hans-Georg Gadamer sobre la conversación como elemento fundamental en la comprensión de las realidades sociales, y el carácter fenomenológico de los grupos de discusión.

Palabras clave: audiencias de radio, conversación, investigación comprensiva, método cualitativo.

Abstract

A theoretical justification of discussion groups is made, as it is the method chosen to make research about radio audiences in the north and the center of Medellín between 2011 and 2013. Basically, some reflections of Jesús Ibañez about the potential of discussion groups in social sciences are re-taken, along with the ideas of Hans-Georg Gadamer about the conversation as a main element to understand social realities and about the phenomenological character of discussion groups.

Key words: Radio audiences, conversation, comprehensive research, qualitative method.

Resumo

Se realiza uma justificativa teórica a respeito do grupo de discussão como método escolhido para a investigação de audiências radiais da zona norte e centro de Medellín, entre 2011 e 2013. Fundamentalmente, retomam-se algumas reflexões de Jesús Ibáñez ao redor das potencialidades do grupo de discussão nas ciências sociais, bem como as propostas de Hans-Georg Gadamer sobre a conversa como elemento fundamental no entendimento das realidades sociais, e o caráter fenomenológico dos grupos de discussão.

Palavras importantes: audiências de rádio, conversa, investigação compreensiva, método qualitativo.

Introducción

En el contexto de los estudios en comunicación, la complejidad de las subjetividades que están insertas en las prácticas sociales debería motivar la realización de investigaciones que ayuden a comprender las mediaciones que se configuran a partir de los hábitos y las rutinas urbanas que los medios masivos de comunicación acompañan. Esa es una conclusión preliminar que queda de la aplicación de grupos de discusión en la investigación sobre audiencias de radio que entre 2011 y 2013 se desarrolló en barrios populares de la ciudad de Medellín1.

A partir del deseo por establecer las formas de apropiación de la radio en los territorios donde se desenvuelven algunas comunidades de Medellín -especialmente, radio comercial-, se planteó una pregunta acerca de la metodología más apropiada para este tipo de indagación: ¿cuál puede ser el procedimiento investigativo más pertinente para conocer las matrices de significados que tiene la radio en estos sectores poblacionales teniendo en cuenta las identidades colectivas2 y las identidades diferenciadas3 del área de influencia de dos futuras emisoras?

Con frecuencia las investigaciones sobre audiencias, en las cuales el territorio y la población que se investiga son amplios y variados, suelen utilizar la encuesta como procedimiento de recolección de información. Sin embargo, aunque la encuesta ha sido una técnica que desde los años 30 del siglo pasado ha posibilitado analizar grandes cantidades de información intentando llevar las cualidades sociales a concreciones de corte cuantitativo, la simplificación de las realidades humanas se convierte en el punto débil de su aplicación pues solo recopilan opiniones y actitudes que no trascienden la mera enunciación lingüística planteada en el instrumento. “La encuesta no registra como datos otros fenómenos que los que ella misma produce” (Ibáñez, 2003, 30).

Sobre esta base, esta investigación sobre audiencias radiales se inclinó por la conformación de grupos de discusión para generar espacios dialógicos donde habitantes y organizaciones sociales interactuaran y enunciaran la relación significante de la radio con sus procesos sociales y las mediaciones que genera la radio en la construcción de ciudad.

En principio, existieron dos razones básicas para su aplicación: en primer lugar, el grupo de discusión es un método pertinente para aprehender los significados de la realidad socialmente vivida por las personas convocadas a participar en espacios de conversación grupal donde lo que menos interviene es la posición del moderador -investigador- del grupo. De otra parte, los procesos cotidianos de interacción que integran el escenario de la vida humana -ese diario encuentro con otros como suceso una y mil veces repetido sin que algo o alguien haga registro analítico de ello- hacen del grupo de discusión la oportunidad para captar los sentidos de la vida social.

¿Focus group o grupo de discusión ?

La literatura anglosajona suele catalogar la técnica grupal de recolección de información bajo denominaciones como “focus group” o “group interview”. Los grupos de discusión, junto con técnicas grupales tales como el torbellino de ideas, los grupos Delfos, grupos nominales, entre otros, constituyen modalidades de la entrevista de grupo, usadas frecuentemente con fines cuantitativos. Precisamente, en los últimos treinta años, la mayoría de las aplicaciones de este tipo de técnicas se han dado en los estudios de mercado, en búsqueda de las imágenes sociales de los productos y marcas comerciales; o la determinación de las opiniones, valoraciones y reacciones de los consumidores antes de introducirlos al comercio. Sin embargo ¿por qué colmar de contenido social un método que usualmente ha sido aplicado como técnica del área del mercadeo?

Por un lado, la utilización frecuente de este método en la investigación de mercados no puede significar “que no pueda aplicarse en otros campos o de modo innovador” (Valles, 2000, 295), sobre todo para el análisis de realidades sociales. El mismo Robert Merton 4, precursor de esta técnica, afirmó que ella puede ser vista como un procedimiento gen érico que puede ser aplicado en múltiples ámbitos de la investigación sobre la conducta y la experiencia humanas, sin que quede confinado solamente a la mercadotecnia, es decir, que puede trascender de la recopilación de información cuantitativa a la recopilación de información cualitativa, a través de “procesos de inferencia, comprensión, lógica y suerte” que paulatinamente lleven a la emergencia de resultados “como un todo coherente” (Morse, 2003, 3).

De otra parte, las diversas aplicaciones de entrevistas en grupo en los campos de la política, la historia o los servicios, así como la singularidad de los procesos que tienen lugar en un grupo de discusión, en el que se trata de “establecer y facilitar una discusión y no entrevistar al grupo” Watts y Ebbut, 1987, (citado por Gil, 1992, 201), hacen oportuno marcar diferencias respecto a la mera adición de entrevistas individuales que sugiere el término entrevista de grupo.

Al respecto, Gil (1992) considera que la mayoría de los autores prefieren utilizar la denominación ‘focus group’, basados en el fortalecimiento de la aplicación cualitativa de este procedimiento por parte de científicos sociales, evaluadores, planificadores y educadores en los últimos veinte años. No obstante, sería también necesario precisar, en castellano, la denominación de este procedimiento cualitativo como grupo de discusión con base en la idea de que la comunicación es el resultado del entrecruzamiento de subjetividades y no simplemente la sumatoria de mensajes individualizados de cada convocado a la sesión de grupo: “Es decir, no nos interesa tanto el carácter ontológico de las emociones sino más bien el carácter fenomenológico de las mismas” (Alsina, 2001, 64). Con esto, el grupo de discusión sobrepasa los fines positivistas propios de una técnica de investigación para convertirse en una práctica de investigación 5, que se aleja de la versión estadounidense de este método en el que el moderador controla a tal punto la participación de cada participante que incluso “se llega a pedir que conteste cada uno en forma aislada, sin diálogo ni interacción ” (Russi, 1998, 76).

En el mundo iberoamericano varios teóricos españoles se han destacado en la perspectiva social de este procedimiento (Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas, Alfonso Ortí, y Francisco Pereña), en particular Ibáñez, quien se destaca como el mayor teórico de habla hispana que ha señalado las inmensas potencialidades metodológicas del grupo de discusión, en detrimento de los acostumbrados focus groups de la mercadotecnia. Ibáñez expone:

Todo orden social produce representaciones, saberes inmediatos, de sí mismo. Esos saberes funcionan como matrices de discursos, como textos implícitos que producen discursos explícitos, discursos que hacen tolerable ese orden haciéndolo comprensible, produciendo una explicación global y compatible de todos los fenómenos que ese orden regula, una explicación que da razón de esos fenómenos (Ibañez, 2003, 21).

En tal sentido, Chávez Méndez (2004, 104) asevera que Jesús Ibáñez pretendió “una nueva estrategia técnica y metodológica que permitiera la participación del sujeto y le otorgara libertad para expresar su opinión sobre el sentido de sus acciones vinculadas a su vida cotidiana”.

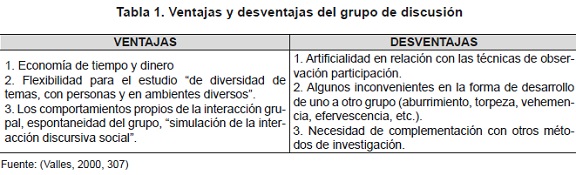

En la tabla 1 se presentan sus ventajas y desventajas, como síntesis para entender aspectos generales de este método*:

Aunque las desventajas pueden ser en parte válidas, no se consideran obstáculos determinantes, pues este método posibilita claramente alcanzar el propósito de la investigación en audiencias de radio: obtener una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de lograr, con suficiente profundidad, mediante técnicas de investigación tradicionales como la encuesta.

Entonces, las características propias del objeto de estudio en este tipo de indagación requieren un método versátil como el grupo de discusión, que permite -como ya se dijo- conjugar factores tales como el tiempo disponible, el personal suficiente, la población objetivo y los objetivos sociales perseguidos, lo que ratifica su carácter de práctica investigativa que ayuda a cumplir unos fines concretos en una situación concreta sin que ello implique “una forma canónica de proceder” (Ibáñez, 2003, 262).

Vale agregar que los métodos cualitativos - como el grupo de discusión - no intentan conseguir ningún tipo de representatividad estadística porque se realizan en grupos pequeños de individuos (que no son seleccionados con base en la probabilidad), y la información obtenida a través de ellos no puede tomarse como resultado generalizable al resto de la población que posea características comunes. “Con la representatividad estructural que brinde la investigación cualitativa se sabrá cuáles son las alternativas ideológicas de las actitudes de un grupo de personas, pero no se podrá determinar el peso relativo de esas actitudes” (Chávez, 2004, 38).

Lo anterior nos recuerda que en ciencias sociales existe una inquietud permanente por la pertinencia y aplicación de los procesos de recolección de información acerca de las realidades humanas. Preguntas tales como ¿cuándo y cómo conoce el científico? o ¿qué decide el científico es materia de conocimiento? apuntan, precisamente, al proceso de ‘conocer’ como preocupación central de quienes escriben sobre ciencia o la practican (May, 2003, 15). Hasta ahora el debate epistemológico se ha concentrado en la conveniencia investigativa de unos u otros procedimientos, a partir de ataques mutuos, ya sea ennobleciendo las virtudes propias o señalando las debilidades ajenas. Ante un contexto científico en el que ha predominado la perspectiva positivista, el proceso de conocimiento debe contemplar las formas de percepción y entendimiento planteando preguntas cada vez más audaces: “El conocimiento no es solo la relación de interiorización de un objeto por un sujeto; las categorías ahora son otras, la resonancia mórfica, la comunidad holográfica; el nuevo pensamiento pretende ver más allá de lo evidente con imaginación y valentía” (Galindo, 1998, 20). Si las metodologías cualitativas son un “modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, 2004a, 16), inclinarse por el grupo de discusión implica sustraerse de los argumentos de quienes promueven una visión cuantitativista de los seres humanos. Como afirma María Guadalupe Chávez-Méndez, “abordar cualquier problemática social desde la perspectiva cualitativa resulta contraproducente para quienes no se convencen de la existencia de múltiples caminos metodológicos para acechar la realidad social” (Chávez, 2004, 35).

La conversación, base del grupo de discusión

La vida cotidiana precisa del lenguaje que se comparte con los semejantes. Diariamente, en cada conversación que sostienen dos o más personas, cada interlocutor habla en la medida en que piensa. Más aún, cada interlocutor se oye -y se entiende- a sí mismo a medida que habla con otros: sus propios significados subjetivos se le hacen accesibles objetiva y continuamente. Su lenguaje hace “más real” su subjetividad (Berger y Luckman, 2005, 54) y, por ende, vuelve ‘más reales’ los significados de su existencia. De allí que todos los individuos están en capacidad de expresar sus consideraciones según el grado de interés o de dominio del tema. De lo anterior se desprende que el conocimiento en la vida cotidiana aparece distribuido socialmente pues diferentes individuos lo poseen en grados diferentes. “La distribución social del conocimiento arranca del simple hecho de que no sé todo lo que saben mis semejantes, y viceversa, y culmina en sistemas de idoneidad sumamente complejos” (Berger y Luckman, 2005, 63).

El habla cotidiana se convierte, entonces, en el elemento clave en la construcción cooperativa del sentido común y de los marcos de interpretación de los sujetos. Particularmente, el lenguaje en el escenario de los grupos de discusión posibilita la comprensión de la realidad de la vida cotidiana, una potencialidad que las metodologías cuantitativas no ofrecen. Es decir, mientras la encuesta enfatiza en las características de la lengua, el grupo de discusión enfatiza en el habla (Canales y Peinado, 1994), lo que abre camino a la gran variedad de miradas sociales a través de la emergencia de “la estructura significativa y motivacional compartida existente en una determinada situación social de estrato, grupo o clase, reproduciéndose el discurso de referencia dominante en dicha situación ” (Beltrán, 2000, 167). Así, el habla posibilita a los hablantes otorgar significado a las diferentes situaciones y relaciones sociales que comúnmente viven. Y es a través del habla como se expresa el grupo social de donde proceden los participantes de cada grupo de discusión, lo que confirma la esencia sociológica que caracteriza a este grupo.

Lo que hace al grupo de discusión un dispositivo de investigación sociológica es que el grupo está diseñado para dar cuenta de la manera en que los sujetos y los grupos construyen y dan sentido a los acontecimientos y circunstancias en que viven, haciendo aflorar las categorías e interpretaciones que se generan en los marcos intersubjetivos de la interacción social por medio de procesos comunicativos y lingüísticos (Alonso, 1996, citado por Martín, 1997, 95).

Con esto, el grupo de discusión toma distancia de lo que en sicología se denomina ‘dinámica de grupo’, pues su naturaleza eminentemente social permite captar “las representaciones ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas, etc., dominantes en un determinado estrato, clase, o sociedad global” (Ortí, 1989, citado por Vallés, 2000, 286). Esto es, promueve en cada grupo la interacción comunicativa en torno a un tema de referencia en común, como una forma de “reproducir el escenario social en su discurso” (Gaitán y Piñuel, 1998, 123), lo que destaca el inmenso potencial de la interacción como parte de esta práctica investigativa:

Uno de los mecanismos más importantes de formación de actitudes se produce gracias a la interacción humana. Las conversaciones que se mantienen con las personas de nuestro entorno (familia, amigos, entorno laboral), las posiciones ideológicas difundidas por instituciones sociales y políticas (partidos políticos, sindicatos, asociaciones, gobierno, parlamento, etc.) y los juicios de valor implícitos en las noticias que transmiten los distintos medios de comunicación contribuyen en gran medida a la formación de las actitudes humanas ante las más variadas temáticas (León, 2005).

La interacción permite a los participantes apelarse unos a otros y reconsiderar sus propios puntos de vista sobre sus experiencias específicas. Pero más que eso, consiste en traducir vivencias, experiencias, creencias y costumbres propias de una subcultura, al lenguaje de una cultura total de la cual las primeras hacen parte. “En la situación discursiva que el grupo de discusión crea, las hablas individuales tratan de acoplarse entre sí al sentido (social). Es tan solo tomándolo de este modo, como cabe hablar de que el grupo opera en el terreno del consenso” (Canales y Peinado, 1994, 291), consenso, por cuanto el sentido es el eje de convergencia de los individuos particulares en una lógica de carácter colectivo. Ello coincide con el planteamiento de Hans-Georg Gadamer acerca del consenso:

El ponerse de acuerdo en una conversación implica que los interlocutores están dispuestos a ello y que van a intentar hacer valer en sí mismos lo extraño y adverso. Cuando esto ocurre recíprocamente y cada interlocutor sopesa los contraargumentos al mismo tiempo que mantiene sus propias razones puede llegarse poco a poco a una transferencia recíproca, imperceptible y no arbitraria, de los puntos de vista (lo que llamamos intercambio de pareceres) hacia una lengua común y una sentencia compartida (Gadamer, 1993, 465).

Precisamente a partir de su visión sobre la presencia vital del lenguaje en el mundo humano, Gadamer definía la conversación como espacio social donde se reconocen los encuentros y desencuentros, los consensos y disensos entre las personas:

La conversación es un proceso por el que se busca llegar a un acuerdo. Forma parte de toda verdadera conversación el atender realmente al otro, dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar, no en el sentido de que se le quiera entender como la individualidad que es, pero sí en el de que se intenta entender lo que dice. Lo que se trata de recoger es el derecho objetivo de su opinión a través del cual podremos ambos llegar a ponernos de acuerdo en la cosa. Por lo tanto no referimos su opinión a su persona sino al propio opinar y entender (1993, 463).

Para Gadamer mientras más “auténtica” la conversación, menos posibilidades de los interlocutores para llevarla en un sentido predispuesto por ellos. En tal sentido, el grupo de discusión cumple la autenticidad gadameriana, y lo aleja de las situaciones que el filósofo alemán considera espurias por su falta de autenticidad o su falta de “posibilidad de acuerdo” (por ejemplo, la conversación terapéutica o el interrogatorio de un acusado). Además, en el grupo de discusión el coordinador o moderador -después de la convocatoria a los participantes y el encuentro efectivo de ello- pasa a ser un mero escribano de un acontecimiento social, “un testigo silencioso, ya que los miembros del grupo se interesan ahora en ponerse de acuerdo entre ellos” (Ibáñez, citado por Beltrán, 2000, 169).

En otros términos, aunque los grupos de discusión presenten una inicial artificialidad en el motivo que convoca a la reunión de los participantes, la conversación allí generada naturaliza posteriormente la situación a partir de las condiciones particulares de desarrollo de la conversación durante el tiempo que dure el grupo de discusión. Como apuntaba Gadamer, toda conversación “tiene su propio espíritu”, y el lenguaje que discurre en ella lleva consigo “su propia verdad”; esto es, deja aparecer algo que se hace existente desde el momento mismo de su ocurrencia.

Los fundamentos epistemológicos del grupo de discusión

Para María Eumelia Galeano (2004b), varias perspectivas teóricas han aportado a la investigación social y la comprensión del mundo de la subjetividad de las gentes: la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico, la semiótica, el posestructuralismo, la escuela crítica, la sociología comprensiva, entre otras de similar índole. En particular, la fenomenología ha propuesto el examen del “modo en que se experimenta el mundo” socialmente Taylor y Bogdan, 1994 (citado por Galeano, 2004a, 17). Ello pone a la fenomenología como posición epistemológica que aspira “entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor”, y destacar que la única realidad estimable “es lo que las personas perciben como importante”.

El fenomenólogo busca comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en profundidad y otros que generan datos descriptivos. En contraste con lo que ocurre en las ciencias de la naturaleza, el fenomenólogo lucha por lo que Max Weber (1968) denomina ‘verstehen ’, esto es, comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente (Taylor y Bogdan, citado por Galeano, 2004a, 17).

Con esto, se renuncia de paso a la aspiración universalista de la ciencia y se reconoce que existen tantos lenguajes como contextos sociales hay, según “las especificidades históricas y culturales de cada sociedad”; es decir, una perspectiva constitutiva del lenguaje (Velasco, 2012, 203). Entonces, ¿es pertinente aplicar a una investigación de audiencias radiales un método inspirado en una fenomenología de la conversación y el diálogo directo con las comunidades acerca de lo que ellas creen, piensan o se imaginan de su relación diaria con la radio? El mismo Gadamer da luces sobre esta cuestión. En sus ejercicios filosóficos de inicios del siglo XX -inspirados en el existencialismo de Heidegger y la fenomenología de Husserl-, Gadamer reflexionaba acerca de la comprensión de la sociedad a partir del lenguaje como elemento clave en la construcción mutua de la realidad. Para Gadamer “todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete” (1993, 467). Gadamer también afirmaba que “el ‘comprender’ las circunstancias y las estructuras de nuestro mundo, el comprendernos unos a otros en este mundo, presupone tanto la crítica e impugnación de lo anquilosado o lo enajenado como el reconocimiento o la defensa del orden establecido” (1998, 185). Comprender es, entonces, uno de los retos del investigador social. Adentrarse en dichas realidades hasta entonces desconocidas lo obliga a leer en términos científicos, pero también a dejarse permear por los fenómenos no previstos, muchos de ellos manifestados a través del lenguaje. A su pregunta acerca de la comprensión como fenómeno lingüístico, Gadamer se respondía:

Es el lenguaje el que construye y sustenta esta orientación común en el mundo. Hablar unos con otros no es primariamente discutir entre sí. Me parece significativo para las tensiones que se producen dentro de la modernidad que esta utilice tanto el verbo ‘discutir’. Hablar unos con otros tampoco es primariamente hablar sin entenderse. El hablar unos con otros pone de manifiesto un aspecto común de lo hablado. La verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo no impone la opinión de uno contra la de otro ni agrega la opinión de uno a la de otro a modo de suma. El diálogo transforma una y otra (Gadamer, 1998).

Con esto, el grupo de discusión renuncia a la transparencia del lenguaje: si todo acto comunicativo tiene siempre un contexto (cultural, social), entonces el investigador debe comprender esos contextos comunicativos y las modalidades de habla sobre las que se articulan el orden social y la subjetividad. Ello constituye un claro distanciamiento del estructuralismo6 y del empirismo lógico7 del lenguaje que a inicios del siglo XX reeditaron la intención decimonónica del positivismo que aspiró a constituir “una filosofía científica que se opusiera a cualquier tipo de filosofía especulativa” (Glavich, 1996, 225) aplicando a las ciencias sociales los principios y métodos de las ciencias naturales:

Si bien a cierta mentalidad le venía justo el observar a lo social como un mundo objeto que se diseccionaba con pulcritud y sistema, a otras mentalidades les pareció inconveniente, los actores sociales también significan, hablan, son reflexivos, no caben en la misma categoría del afán clasificador sobre rocas y pájaros. En este conflicto de visiones se configura lo que hoy conocemos como el pensamiento hermenéutico, el que interpreta, el que se mueve en significados no en datos, el abierto en forma permanente frente al cerrado positivo (Galindo, 1998, 21).

En efecto, el diálogo es la manifestación social más diáfana de la combinación de horizontes diversos: para comprender al interlocutor yo debo ‘poner sobre la mesa’ mi intención e integrarla con la del otro. “Se trata de una operación eminentemente hermenéutico-lingüística, en la cual la razón sujeto-céntrica y monológica de la metafísica se abre a la alteridad” (Ferraris, 2002, 210). Es la construcción dialéctica (y dialógica) de la verdad. Por eso, el contexto existencial del discurso del grupo de discusión es un proceso de producción; construye sentido social en el seno de una situación grupal discursiva.

El habla en el grupo de discusión permanece explícitamente contextualizada por la ideología vigente que propicia la agrupación de los hablantes al interconectar puntos de vista, sin que por ello deje de existir una batalla imaginaria por la posesión del sentido. El sentido, es, en efecto, circulación antes que producción. Y es precisamente en el intercambio de hablas donde se reproduce el sentido. El sujeto parlante es propietario de sus opiniones, pero no de la estructura que las genera (Chávez, 2004, 110).

En el encuentro físico con el otro aparece una realidad que hasta entonces estaba conjeturada: esa realidad que solo se vive en colectivo, y que solo aparece en colectivo. Allí aparece el sentido que socialmente se le otorga a los momentos, eventos, usos y prácticas grupalmente vividas, las reiteraciones, las costumbres, la rutina; en pocas palabras, el sentido que aparece de vivir la cotidianidad. Ese sentido colectivo solo es posible en la presencia inmediata, en vivo, de los demás con los que se tiene una conexión vital de contemporaneidad, surgida de los mismos hechos asignados de valor por los miembros del grupo social. Surgida de una práctica social que no es solo discursiva; pero que necesita del discurso para darle una organización particular de sentido. Ese es el reto de la comprensión de las audiencias de radio a través de la conversación generada en los espacios de los grupos de discusión.

Conclusión

La aplicación de grupos de discusión en la investigación sobre audiencias de radio en Medellín pretendió explorar -desde una perspectiva no cuantitativista- las maneras de hablar de organizaciones sociales, líderes de opinión y ciudadanos de a pie acerca de la radio en su vida cotidiana, las maneras como se incorpora este medio en la cotidianidad de los oyentes de la ciudad, precisamente para darles la palabra a los que, con frecuencia, no han sido realmente escuchados por técnicas de investigación como la encuesta.

Por ello, la investigación de audiencias se centró en el nivel discursivo, en establecer por medio de los grupos de discusión los sentidos que las comunidades dan a la radio, la forma como esta media en su cotidianidad, como se inserta los hábitos donde la radio se vuelve compañía. Una radio que se ajusta al oyente, que se pliega a la cotidianidad, para hacer visibles en las imágenes elaboradas mutuamente, “unos modos populares de sentir y pensar, de expresarse y reconocerse, de actuar entre sí y frente a los demás que pueden ser fuente de auto-reconocimiento pero también -y a veces al mismo tiempo- fuente de diferenciación ” (Mata, 1999, 299).

Los grupos de discusión llevaron, entonces, a la recolección de información con base en conversaciones de donde emergió un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por otros medios. Con esto, se abarcó un número apreciable de personas (como lo pretende la encuesta) pero reconociendo los múltiples matices del lenguaje de los participantes en este proceso investigativo.

Se configuraron situaciones naturales en las que fuera posible la espontaneidad y en las que, gracias a un ambiente afable, salieron a la luz opiniones, sentimientos, deseos personales que en situaciones experimentales rígidamente estructuradas, no serían manifestados. “Si el fenómeno del lenguaje no se contempla desde el enunciado aislado, sino desde la totalidad de nuestra conducta en el mundo, que es a la vez un vivir en diálogo, se podrá comprender mejor por qué el fenómeno del lenguaje es tan enigmático, atractivo y opaco al mismo tiempo” (Gadamer, 1998, 194). De igual manera, los grupos de discusión dieron la posibilidad de crear un constructo propio de imágenes y sentidos sobre la radio, de establecer las mediaciones en términos de una ritualidad entendida como la configuración simbólica de las audiencias con la radio. Parafraseando a Martín -Barbero (2010, 43), el grupo de discusión sirvió para apelar al ‘nexo simbólico’ sobre el que se asienta toda comunicación: “sus analogías en la memoria, sus ritmos, formas, sus escenarios de interacción, y repetición ”.

Las potencialidades del grupo de discusión llevan a concluir (como afirmó Ibáñez), que esta práctica investigativa es, más que “dispositivo de control” (como en la mercadotecnia), un “dispositivo de promoción” (como en las ciencias sociales), perspectiva propia del análisis cualitativo de las audiencias de radio. En estas condiciones el investigador mismo se convierte en promotor de los contextos donde se despliega la diversidad humana. Con esto, la aplicación de los grupos de discusión en esta investigación de audiencias se convirtió no solo en la revalidación de las facultades de las metodologías cualitativas, sino también en un proceso propositivo para escucharse mutuamente; una apuesta fenomenológica donde las comunidades pusieran en diálogo sus referentes, sus deseos, sus expectativas, y sus nostalgias a partir de lo que les ha suscitado la radio en un momento dado y lo que esta significa en sus contextos barriales.

Pie de página

1 La asignación de dos nuevas emisoras comunitarias para la zona norte y centro de Medellín por parte del Ministerio de Comunicación en 2009 motivó a la Corporación Simón Bolívar y a la Asociación Palco - adjudicatarias de estas emisoras, respectivamente- a adelantar entre 2011 y 2013 una investigación acerca de las audiencias de radio de ambas zonas de la ciudad. De allí se deprendió la aplicación metodológica de grupos de discusión con pobladores y organizaciones sociales de barrios populares de Medellín. Las dos nuevas emisoras comunitarias, Zona Radio y La Esquina Radio, cubrirían una gran zona que tiene una población correspondiente al 60 % de los habitantes de la ciudad (más de 10 comunas de Medellín). Vale agregar que la apuesta política de las organizaciones sociales que lideraron este proyecto apunta al empoderamiento de las comunidades de sus zonas de influencia.

2 Las identidades colectivas responden a “agrupaciones sociales, al cúmulo de representaciones sociales compartidas” (Torres Carrillo, 1993, p. 8). Tales identidades se ven representadas por las organizaciones que han participado en la formación de los barrios, se constituyen como actores sociales que propenden por acciones colectivas y hacen parte del tejido social de los barrios. Por ende, estos grupos se caracterizan por procesos colectivos que están dirigidos hacia múltiples campos como son: la participación comunitaria, la defensa por los derechos humanos, el cuidado de la infancia, la cultura, la mujer, las comunicaciones, etc.

3 Las identidades diferenciadas apuntan a la experiencia del ser con la radio, involucran “un conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, físicas e intelectuales, afectivas y eróticas, desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial, sus propios sentidos de vida” (Torres Carrillo, 1993, p.17). En este caso, la investigación sobre audiencia convocó a grupos poblacionales específicos como mujeres, infancia, adultos mayores, jóvenes y tribus urbanas que hacen parte de las denominadas identidades diferenciadas.

4 Existen referencias a los escritos de 1946 y 1956, de Merton y colaboradores sobre la entrevista focalizada. El propio Merton publica, en 1987, un artículo titulado ‘The Focused Interview and Focus Group. Continuities and Discontinuities. Se dice que el trabajo de Merton fue “trasplantado” a la investigación de mercados por Paul Lazarfeld (Valles, 2000, 281)

5 Otra de las discusiones propia de Ciencias Sociales ha sido la diferenciación entre ‘práctica’ de investigación y ‘técnica’ de investigación. En el presente escrito, se adopta la sustentación de Miguel Ángel Beltrán Villalba en su texto Perspectivas sociales y Conocimiento (2000) acerca de que la práctica es cualitativa, mientras la técnica es cuantitativa. Esta posición de Beltrán coincide con el anuncio de Krueger (1991 citado por Valles, 2000, 281) quien afirma que “los científicos sociales están redescubriendo finalmente los grupos de discusión. El trabajo pionero de Merton ha permanecido hibernado en las Ciencias Sociales durante décadas”.

6 Según Lyons cada lengua es una estructura “de relación única y las unidades que identificamos al describir una lengua en particular -sonidos, palabras, significados, etc. - no son más que hitos en la estructura, o red, de relaciones” (1976, 17).

7 Para Rudolf Carnap, miembro destacado del llamado Círculo de Viena, la construcción lógica del mundo se asentaba en los conceptos constitución, reducibilidad y estructura, con lo cual se llegaba a la objetividad del conocimiento. Aunque Carnap reconoce que el conocimiento parte de las vivencias subjetivas, para él el conocimiento trasciende lo subjetivo y en cierta manera lo sustituye por una realidad fuertemente universal. Es decir, “sólo elevándose desde el material divergente de las experiencias subjetivas es que podemos alcanzar la objetividad, y esta consiste en la ordenación formal de las experiencias subjetivas y en la estructura que las domina” (Peláez, 2012, 36).

Referencias bibliográficas

Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona, España: Universitat Autónoma de Barcelona. [ Links ]

Beltrán, M. (2000). Perspectivas sociales y conocimiento. Barcelona, España: Anthropos. [ Links ]

Berger, P., y Luckmann, T. (2005). La construcción social de la realidad. Madrid, España: Amorrortu. [ Links ]

Canales, M., y Peinado, A. (1994). Grupos de discusión. En Delgado, J. y Gutiérrez, J. (coord.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales Madrid, España: Síntesis. pp. 288-316. [ Links ]

Chávez, M. (2004). De cuerpo entero... todo por hablar de música: reflexión técnica y metodológica del grupo de discusión. Ciudad de México, México: Universidad de Colima. [ Links ]

Ferraris, M. (2002). Historia de la hermenéutica. Ciudad de México, México: Siglo XXI. [ Links ]

Gadamer, H. (1998). Verdad y método, Vol. II. Salamanca, España: Ediciones Sígueme. pp. 184-185. [ Links ]

Gadamer, H. (1993). Verdad y método, Vol. I. Salamanca, España: Ediciones Sígueme. [ Links ]

Gaitán, J., y Piñuel, J. (1998). Técnicas de Investigación en Comunicación Social: Elaboración y registro de datos. Madrid, España: Síntesis. [ Links ]

Galeano, M. (2004a). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT. [ Links ]

Galeano, M. (2004b). Estrategias de investigación social cualitativa. Medellín, Colombia: La Carreta. [ Links ]

Galindo, L. (1998). La lucha de la luz y la sombra. En Galindo, L. (Coor.). Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. Ciudad de México, México: Pearson. pp 9-32. [ Links ]

Gil, J. (1992). La metodología de investigación mediante Grupos de Discusión. Enseñanza y Teaching. Revista Interuniversitaria de Didáctica, España, (10-11) pp. 199-214. [ Links ]

Glavich, E. (1996). Las Ciencias Sociales: Entre la armonía y el conflicto. En Guiber, Nair Teresa. Ciencia: Un camino entre continuidades y rupturas. Buenos Aires, Argentina: Biblos. [ Links ]

Ibáñez, J. (2003). Más allá de la sociología: el grupo de discusión. Técnica y crítica. Madrid, España: Siglo XXI. [ Links ]

León, L. (2005). El grupo de discusión y la entrevista: dos técnicas cualitativas de investigación. En López Noguero, Fernando, y León Solís, Lorena. La investigación cualitativa: Nuevas formas de investigación en el ámbito universitario Medellín, Colombia: Universidad Autónoma Latinoamericana. pp. 55-68. [ Links ]

Martín, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (97), pp. 81-112. [ Links ]

Martín -Barbero, J. (2010). De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona, España: Anthropos. [ Links ]

Mata, M. (1999). Radio, memorias de la recepción: Aproximaciones a la identidad de los sectores populares. En Sunkel, Guillermo (coord.) El consumo cultural en América Latina (pp. 287-317). Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello. [ Links ]

May, K. (2003). Conocimiento abstracto: un caso a favor de la magia en el método. En Morse, Janice (editora). Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. pp. 14-27. [ Links ]

Ministerio de Comunicaciones de Colombia. (2002). Diagnóstico de radio comunitaria. Bogotá, Colombia: El Ministerio. [ Links ]

Morse, J. (2003). Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. [ Links ]

Peláez, Á. (2012). El empirismo lógico y el problema de los fundamentos de las Ciencias Sociales. En De La Garza, Enrique y Leyva, Gustavo (eds). Tratado de metodología de las Ciencias Sociales: Perspectivas actuales (pp. 33-48). Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Russi, B. (1998). Grupos de discusión: de la investigación social a la investigación reflexiva. En Galindo Cáceres, Luis Jesús -coordinador- Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. Ciudad de México, México: Pearson. pp. 75-116. [ Links ]

Valles, M. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, España: Síntesis. [ Links ]

Velasco, A. (2012). Hermenéutica y Ciencias Sociales. En: De la Garza Toledo, Enrique, y Leyva Gustavo -editores-. Tratado de metodología de las Ciencias Sociales: Perspectivas actuales. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]