Introducción

En algunas ocasiones, la muerte total del individuo se produce hasta que la última de los miles de millones de células vivas que componen su cuerpo hayan muerto. Esto se da cuando su actividad protoplasmática llega a su fin (Lepp, 1967). Este suceso es uno de los enigmas más grandes del ser humano, ya que determina ritos y costumbres, así como también motiva diferentes maneras de pensar, pero sobre todo genera preguntas acerca de la muerte (Sandoval, 2011). La naturaleza desconocida que rodea a este gran misterio, así como la inevitable mortalidad del ser, han construido nuestro inconsciente, tanto personal como colectivo, debajo de un velo cultural. Dichas construcciones se encuentran influenciadas principalmente por la religión y las diferentes perspectivas filosóficas del tema, mismas que han dado lugar a que la concepción de muerte sea algo abstracto, inexplicable e incluso subjetivo.

Debido a la naturaleza fascinante del tema, el presente trabajo expone nuestro interés y esfuerzo por conocer cuál es el arquetipo de muerte que yace en el inconsciente colectivo de los jóvenes que han tenido una experiencia cercana a la muerte de manera vivencial o a través de un familiar significativo. Por un lado, la concepción que se tiene de cualquier cosa varía dependiendo de las cuestiones culturales y demográficas de un grupo específico, y aunque el arquetipo de muerte es de carácter universal y hereditario, es decir, transmitido de generación en generación hasta la actualidad (Jung, 1970), ¿qué pasa con todos estos jóvenes cuyas experiencias personales los han llevado a modificar su sistema original de creencias?

Durante esta investigación, se exploró la muerte como el rasgo que en los humanos de todas las épocas lo ha llevado a desarrollar complejas y diversas opiniones. Estas e se desarrollarán en los siguientes capítulos; así como la visión desde la perspectiva de los jóvenes que han tenido un acercamiento directo con la muerte. Este trabajo trata de comprender el código complejo de símbolos que conforman el arquetipo de muerte en el inconsciente colectivo de estos jóvenes, construyendo así la visión sobre el concepto, creencias y características de la muerte que ellos tienen (Cartay, 2002).

Método y material:

Este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo de corte transversal. El objetivo general fue analizar el arquetipo de muerte de los jóvenes de Saltillo, Coahuila (México), que han tenido un acercamiento con la muerte (de manera personal o a través de un familiar cercano) a partir de su inconsciente colectivo. Así mismo, los objetivos específicos de este estudio se constituyen de la siguiente manera. Primero, exponer las características del arquetipo de muerte a lo largo de las perspectivas filosóficas hasta las psicoanalíticas. Segundo, conocer el concepto de muerte que tienen los jóvenes de Saltillo con una experiencia cercana a la muerte (propia o a través de un familiar significativo). Tercero, identificar las creencias que conforman el arquetipo de muerte de los jóvenes de Saltillo con un acercamiento a la misma; describir las emociones que surgen en estos jóvenes con una aproximación ante el hecho de muerte.

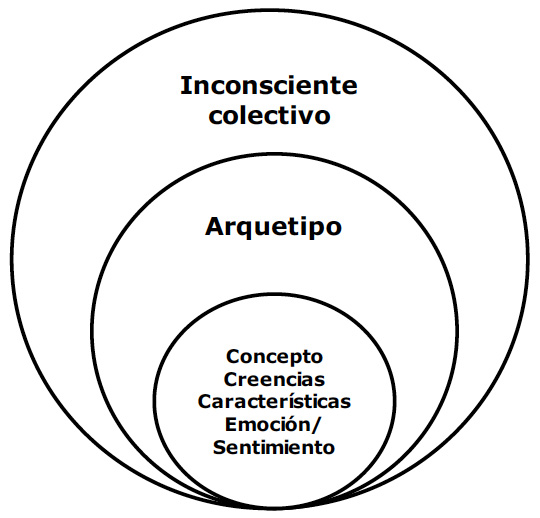

El eje principal de la investigación es el arquetipo y el eje transversal es el inconsciente colectivo. En la figura 1 se puede observar con una ejemplificación.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Esquema del inconsciente colectivo y arquetipoNota: esquema que muestra cómo el inconsciente colectivo contiene al arquetipo y este a su vez se compone del concepto, creencias, características, emociones y sentimientos con respecto a este estudio.

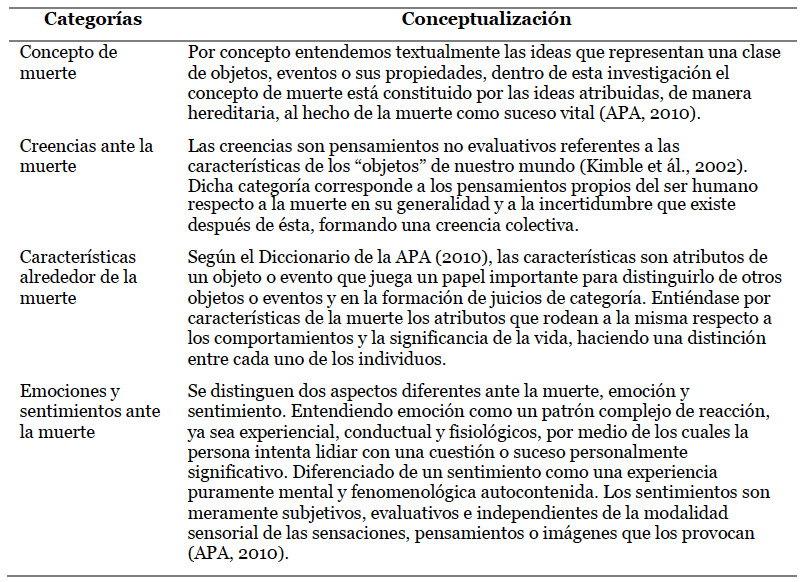

En la tabla 1 se definen las categorías de análisis a utilizar:

La técnica de recolección utilizada fue la entrevista a profundidad y existió una influencia bidireccional entre entrevistado-entrevistador debido a que se desarrollaron en un ambiente de confidencialidad (Balcázar, González-Arratia, Gurrola y Moysén, 2013). Se entrevistó a seis jóvenes de entre 24 y 29 años (M=26 años, Moda = 25 años), quienes fueron seleccionados de una muestra no probabilística, la cual fue casos-tipo por conveniencia. En este tipo de muestra el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Además, se utilizó para analizar los valores, ritos y significados de los jóvenes en cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

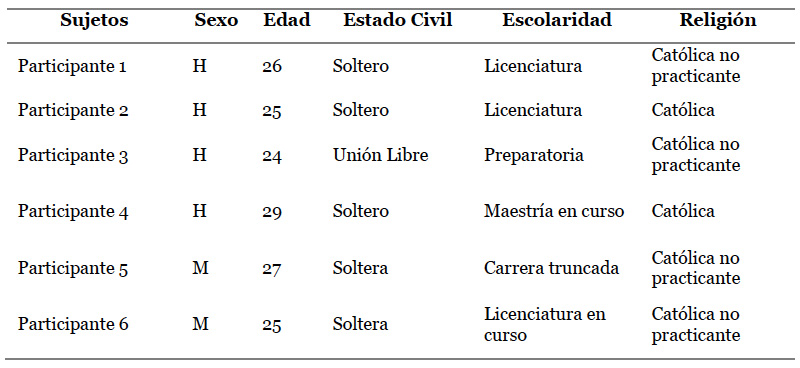

Para la selección se tomó en cuenta como criterio principal de inclusión que los participantes haya tenido un acercamiento con la muerte (tanto propia como de un familiar significativo en su vida), además de contar con las edades requeridas para ser considerados jóvenes de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) que van de los 15 a 29 años. Cabe mencionar que los sujetos seleccionados contaban con más de 20 años. Lo cual, para autores como Papalia, Wendkos y Duskin (2010) no se consideran adolescentes y están ubicados dentro de la etapa de adultez temprana o juventud. En la tabla 2 se indican los datos sociodemográficos de los participantes, tales como el sexo, la edad, el estado civil, la escolaridad y la religión, siendo esta última católica, aunque no todos los participantes eran practicantes activos de los mandatos de la misma. Es por eso que se conceptualizó en católica y católica no practicante.

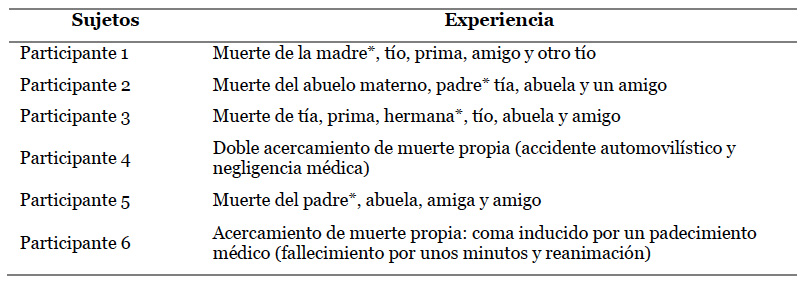

Así mismo, en la tabla 3 se describe el tipo de acercamiento que tuvo cada uno de los participantes con la situación de muerte, destacando las muertes que impactaron de manera significativa en la vida del participante, así como los sucesos que llevaron a algunos participantes a estar cerca de la muerte.

Tabla 3 Descripción de la experiencia de muerte de los participantes

*Muerte más significativa

Fuente: elaboración propia.

El diseño de investigación se realizó con una aproximación hermenéutica, ya que se hicieron interpretaciones sobre la experiencia que los jóvenes tuvieron a partir del acercamiento con la muerte. La hermenéutica se entiende como una estructura semántica, donde sus relaciones son significativas, sensibles y necesarias, pero solamente en términos de la situación histórica y cultural particular que está siendo investigada, además los elementos a investigar no son libres del contexto en su interpretación (Packer, 1985).

Para el desarrollo de esta investigación se diseñaron cuatro fases del proceso metodológico que se describen a continuación:

Fase de contacto.

Con base en los criterios de inclusión seleccionados anteriormente, se procedió a localizar a los sujetos que cumplieran con dichos requerimientos; dicho proceso se llevó a cabo a través del uso de redes sociales (Facebook y Whatsapp) que permitieron el contacto con los participantes.

Las entrevistas se realizaron en una sola sesión, excepto con un participante, cuya información proporcionada fue mucha, y fueron necesarias dos sesiones. Los horarios se adecuaron a la disponibilidad y ocupaciones de los participantes. Algunos de ellos propusieron diferentes espacios para poder realizar la entrevista, por lo que la entrevista se hizo en su domicilio, trabajo y en otra institución educativa, o bien, en la Facultad de Psicología.

Fase de obtención de la información

Dentro de esta fase se realizaron las entrevistas a profundidad a cada uno de los sujetos. En cada una de las entrevistas se realizaron los objetivos de la investigación mediante una guía de entrevista que incluía las tres categorías principales de análisis. Al comienzo de las entrevistas se tomaron los datos sociodemográficos de los sujetos: sexo, edad, escolaridad, estado civil y ocupación. Posteriormente se continuó con el resto de la guía de conversación, pero sin seguir un orden estructurado, puesto que las entrevistas se guiaron siguiendo el discurso del sujeto. Es importante mencionar que se procuró tener un buen rapport, que permitió que los sujetos se sintieran cómodos a pesar de la naturaleza del tema. Además, sabiendo que los participantes habían tenido un acercamiento con la muerte de manera significativa, se cuidó la integridad de la persona, habiendo contención en momentos claves para que no hubiese un desborde emocional, y en caso de se manifestara poder contenerlo.

Fase de cierre.

Durante este proceso de cierre, algunos de los participantes hicieron comentarios significativos al terminar la entrevista, es decir, al detener la audiograbación; sin embargo, también fueron anexados en la categorización y posteriormente en el análisis.

Fase de categorización y análisis de la información.

El análisis de la información se comenzó con la transcripción textual de las seis audiograbaciones. Este proceso permitió la reflexión y re-definición de las categorías definidas inicialmente. Asimismo, debido a este análisis preliminar, se decidió agregar una categoría que no se había considerado anteriormente, que fue la de emociones y sentimientos.

Posteriormente, se realizó el proceso de categorización de la información, el cual incluyó la clasificación conceptual de las unidades por un mismo tópico. Las categorías contienen un tipo de significado respecto a los diferentes procesos relacionadas con el objeto de estudio (Ángel, 2011). Para la descomposición de la información, se procedió a hacer una tabla en donde se colocaron las tres categorías de análisis (concepto de muerte, creencias respecto a la muerte y características alrededor de la muerte), así como la nueva categoría (emociones y sentimientos). Igualmente, se incluyeron los datos sociodemográficos de los sujetos en la tabla.

Como se mencionó, esta investigación tuvo una aproximación hermenéutica. Para lograr dicho acercamiento, se realizó un análisis del discurso, cuya base principal fue la interpretación del mismo guiándonos en la teoría de la interpretación de Paul Ricœur (2003). Lo que funda dicha hermenéutica es el hecho de que todo lenguaje funciona discursivamente, y la metáfora es su revelador. La hermenéutica comienza donde termina la lingüística. Más allá de las significaciones trabajadas por esta disciplina, queda lugar para que la apertura del sentido se revele y se preste para múltiples interpretaciones. Es por esto que la base de este análisis no solamente se hace de manera semántica, sino que se basa en el sentido de la oración dentro del contexto; es decir, en la organización interna de la persona y en la referencia contextual, con la cual podremos remitirnos a una realidad fuera del propio lenguaje, como lo podría llamar Ricœur, una interpretación metafórica (Begué, 2013).

Por lo tanto, al realizar este análisis del discurso, se vio al discurso como acontecimiento en una forma más dialéctica, con el fin de tomar en cuenta la relación que conforma al discurso como tal, la relación entre acontecimiento y significado (Ricœur, 2001). Dicho discurso es una abstracción, que depende de la totalidad concreta integrada por la unidad dialéctica entre el acontecimiento y el significado en la oración. En palabras de Paul Ricœur (2003, p. 26) “si todo discurso se actualiza como acontecimiento, todo discurso es comprendido como sentido”. No obstante, no es el acontecimiento el que se quiere comprender, sino el sentido del mismo; es decir, el acontecimiento, que es el acercamiento con la muerte, nos guía al sentido de la misma.

Consideraciones éticas

Dentro de este trabajo la consideración ética más importante que se cuidó, fue la confidencialidad. A los participantes se les informó que su colaboración sería para la realización de una tesis de licenciatura sobre el tema de muerte, donde la información recabada se utilizaría únicamente con fines académicos.

Las entrevistas se llevaron a cabo en un espacio neutro y seguro, es decir, sitios en los que el sujeto se sintiera seguro de expresarse, debido a la naturaleza emotiva del tema. Todo esto se realizó con la finalidad de cuidar la integridad psicológica de los participantes; con los que hubo la contención adecuada durante la entrevista, en los momentos que percibimos cercanos al quiebre emocional. Siendo así que a la hora de realizar el cierre de la entrevista, nos aseguramos de que cada uno de los participantes no presentara un desborde emocional.

Por otro lado, se les pidió verbalmente su consentimiento para grabar las entrevistas, así como también se les hizo saber previamente que tanto su identidad como información personal serían cambiadas al momento de realizar la transcripción. Finalmente les agradecimos su participación y se les extendió la invitación a la leer la tesis ya terminada, si es que así lo deseaban. El estudio fue avalado por el comité de evaluación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Resultados

El análisis de la información se elaboró considerando nuestro eje principal, siendo este el arquetipo de muerte; y el transversal, constituido por el inconsciente colectivo de los jóvenes. Asimismo, se tomaron en cuenta las siguientes categorías de análisis: concepto, creencias, características y emoción/sentimiento.

Concepto de muerte

Dentro de la categoría de concepto de muerte, encontramos que este arquetipo se encuentra conformado por dos postulados principales: la muerte física y la muerte espiritual; ya que los sujetos poseen una escisión respecto al hecho de muerte.

Participante 1: partí la muerte en dos, en dos etapas: la biológica y la espiritual [...] en el plano biológico es terminar un ciclo de funcionamiento corporal, el cual deja de funcionar y tu cuerpo no, pos, ya no funciona, no sirve. [...] el cuerpo deja de funcionar y se pudre, se descompone (26 años, hombre).

Participante 5: como católica te dicen de que hay un cielo. Y allí en el cielo está Dios y todas las personas que son buenas y allá están, o sea, también su alma, su espíritu. Por una contraparte está el infierno; y también los que se portaron mal están acá (27 años, mujer).

A pesar de que los sujetos afirmaron estar conscientes de la inevitabilidad de la muerte -y así lo comenta uno de ellos “cuando te toca, te toca”, todos los sujetos mostraron rechazo hacia la misma. En su discurso existe cierto temor inconsciente que se ve reflejado en su incapacidad para referirse a ella (nombrarla) o al momento de atribuirle naturalidad, como ellos lo mencionan.

Participante 6: pues yo pienso que te llega cuando te tiene que llegar, o sea, es algo que no puedes cambiar, ¿no?, naciste para morir (25 años, mujer).

Aunque el inconsciente colectivo de los jóvenes posea el concepto en el que “lo natural” es morir de viejo, porque es un arquetipo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, es decir, de manera hereditaria (Jung, 1970). Dicho arquetipo se ha visto modificado en la mayoría de los sujetos que han tenido experiencias cercanas de muerte, ya que se han vuelto conscientes de que los jóvenes también tienen la posibilidad de morir en cualquier momento, por lo que este patrón ha influenciado su comportamiento a partir de esta experiencia (Bolen, 2010).

Participante 5: es que tengo una amiga que murió el año pasado [...] entonces este… me genera un chorro de conflicto porque ella tenía… tiene una niña de 7 años, y murió en un accidente [...] entonces yo me quedo pensando, y digo “no manches, o sea, no nada más porque estás viejito”. Yo tenía como que esa concepción de que te morías cuando estabas grande; o sea, yo sabía que moría gente chiquita pero nunca me había tocado que muriera gente joven a mi lado, ¿no? Entonces ahora que murió Samantha, fue como...ay, yo también me puedo morir pronto (27 años, mujer).

Creencias ante la muerte

En la categoría de creencias, se encontró que a pesar de que la mayoría de los participantes tenían una concepción circunstancial de la muerte, podemos ver que algunos estaban influenciados por la filosofía, ya que encontramos similitudes con los postulados acerca de la inmortalidad del alma de Sócrates, Platón, San Agustín, Anaximandro, los órficos y Pitágoras (Bueno, 1974; Platón, 1871; Reale y Antiseri, 1995; Suzzarini, 2006; San Agustín, 1994; Villanueva, 2014).

Participante 1: el alma no muere, o sea, regresa al origen (26 años, hombre).

Participante 3: siempre vas a tener tu alma [...] como te hayas comportado en esta vida, hayas cumplido bien, has sido bueno, has sido bien, vas a reencarnar en algo mejor; si fuiste mal pos vas a retroceder, o sea, en vez de avanzar, vas a retroceder (24 años, hombre).

No obstante, y a pesar de que algunos sujetos mencionaron no creer en la vida después de la muerte -conscientemente-, dentro de su discurso se encontraron inconsistencias en las que de manera inconsciente demuestran que sí creen que sus seres queridos se encuentran en un plano mejor que podría ser el cielo, esto como consecuencia de la formación religiosa que tuvieron durante la infancia. Consecuente a lo mencionado, los participantes afirmaron creer en un Dios, aunque no necesariamente sea el Dios cristiano que impone la religión.

Participante 1: yo creo en Dios, pero no en el Dios cristiano-católico o Alá, no sé; o sea, yo el Dios que creo es la fuerza suprema que lo es todo (26 años, hombre).

Participante 5: mi abuela fue la que me enseñó a creer en Dios. Cuando estaba pequeña, yo la veía a ella platicar; o sea, no la veía rezar, yo la veía platicar con Dios cuando ella venía y se quedaba aquí conmigo. Entonces este… de ella yo aprendí así como a que no tienes que ir exactamente como a la iglesia, no tienes que ir exactamente a un lugar como para poder estar en contacto con un ser divino, por así decirlo, con Dios, o algún muerto o algo (27 años, mujer).

Características alrededor de la muerte

Una de las características que comparten varios de los participantes, es aquella que tiene que ver con el sentido de vida de las personas. Durante esta investigación se encontró que todos los participantes tienden a darle sentido a su vida, y por ende a la muerte, a través de acciones que los guíen hacia lo que creen que es el propósito de su existencia.

Participante 1: de eso se trata la vida, ¿no? La vida y la muerte es como ‘estoy bien feliz de vivir, pero también debería sentirme feliz de morir’ [...] como un ying yang (26 años, hombre).

Participante 3: creo que cada quien tenemos una cierta misión, tenemos algo que cumplir y a la mejor viendo de esta forma, a lo mejor la misión de esos niños era traerles felicidad a sus padres; a lo mejor por muy corto tiempo; a lo mejor ellos nomás venían para hacerlos felices. No sé, así haya sido un día o simplemente nomás horas o meses, como lo quieran ver, pero a lo mejor esa era su misión. [...] todos tenemos un porqué y todos todos venimos para algo (24 años, hombre).

Participante 4: es que es necesario que la gente crea en algo para poder trascender, porque sino, la vida no tiene sentido y entonces la muerte tampoco, porque sino ¿para qué chingados estás aquí, si no tiene un sentido la vida? (29 años, hombre).

Emociones y sentimientos ante la muerte

A lo largo de este trabajo uno de los hallazgos más importantes fue, sin duda, agregar una categoría de análisis. Siendo el miedo la principal emoción identificada a lo largo de la realización de las entrevistas. Al realizar el análisis de la información, pudimos observar que la mayoría de los participantes tenía más temor a la muerte de otros, que a la propia, ya que esto significa dejar de verles y de tenerlos, porque aunque es difícil pensar en la muerte propia lo es más cuando se trata de los nuestros (Lepp, 1967).

Participante 2: yo creo que a lo mejor la muerte de seres queridos, creo yo; pues yo creo que cuando me muera, no voy a sentir. Ya no voy a saber, no voy a tener sufrimiento, yo creo, ¿verdad? O no me va a poder tanto que estar en vida y ver morir a una persona que quiero (25 años, hombre).

Participante 3: creo que más que la miedo a la muerte, es el miedo a un ser querido y a que ya no pueda estar, porque sé lo que se siente y el duelo que lleva y por eso es lo que existe ese miedo (24 años, hombre).

Por el contrario, algunos de los participantes manifestaron tenerle más miedo a su propia muerte, misma que les genera ansiedad, coraje y frustración al pensar en dejar cosas incompletas o no poder cerrar un ciclo satisfactoriamente.

Participante 2: lo que me preocuparía es no haber alcanzado alguna de mis metas, haber obtenido algo que yo quisiera (25 años, hombre).

Participante 4: un sentimiento que se me viene sin duda, pues es como temor. No temor a morir, sino como… como a lo que estoy dejando. Más bien, o sea, como miedo de dejar algo inconcluso o así más (29 años, hombre).

Así mismo, otra de las preocupaciones en torno a la muerte, es la que tiene que ver con lo que podría suceder con las personas que se quedan aquí cuando mueres; es decir, con aquellas que dependen de alguna manera de los que fallecen, tanto emocional como económicamente. Tal es el caso de tres de los participantes: uno de ellos tiene una hija; otro cuya responsabilidad principal recae en ayudar a su madre con la manutención del hogar que comparten, así como en cuidarla; y aquél participante que tiene una enfermedad por la que sus padres se mantienen preocupados en todo momento, ya que fueron ellos los que se vieron afectados en las situaciones más duras que vivió el participante debido a esta condición médica.

Participante 3: lo que se queda atrás de mí sí me da miedo, porque sé que hay personas que a lo mejor depende de mí (hija)... (24 años, hombre).

Participante 5: es como que me puede pasar algo y me puedo morir, ¿no? Y me quedo ahí, ¿quién se va a quedar con mi perra? Y ¿quién se va a hacer cargo de los gastos del accidente que provoque? O del funeral, o de algo, ¿no? Y ¿quién va a atender a mi mamá ahorita que la operen?... (27 años, mujer).

Participante 6: de que me de miedo no, de que me genere un sentimiento es por las demás personas alrededor; y por cómo pasan las cosas en esa situación en la que me encontraba; o sea, ya hasta después de que reaccioné y estaba estable y todo, fue que me puse a pensar, ¿no? en ¿qué estoy haciendo? O sea, me lo generé yo, y fue como un sentimiento de arrepentimiento, y más por mis papás que eran los que estaban ahí, como que más preocupados, pero yo de tenerle miedo no (25 años, mujer).

Adicionalmente, aquellos participantes que tuvieron la experiencia de muerte propia; es decir, de estar a punto de perder la vida, son los que parecen mostrarse más indiferentes ante la muerte, ya que al parecer la aceptan conscientemente, restándole importancia.

Participante 4: pero la verdad, que me llegue cuando me tenga que llegar, me vale, por algo me tiene que llegar, y pues todos tenemos una rayita (29 años, hombre).

Participante 6: pues a mí, mi muerte pues yo la tomaría normal, en ese momento en el que me esté muriendo, porque tal vez yo no me dé cuenta que me voy a morir, como esa vez que me pasó, o sea, yo no me di cuenta de la posibilidad y ya de repente desperté después de tres días, ni siquiera me había dado cuenta que había fallecido (25 años, mujer).

Finalmente, otra de las emociones que se percibe fácilmente durante las entrevistas, es la tristeza, misma que perdura como un sentimiento de dolor, que incluso, a pesar del transcurrir de los años, sigue estando presente; y se disfraza de confusión, enojo y coraje ante la pérdida del ser amado.

Participante 1: confusión… es que yo siento las dos cosas, porque has de cuenta que por un lado me duele y pero siento paz aunque me duela, porque la parte que duele de mí, es mi parte que piensa en “me vas a hacer falta, ya no te tengo ya no voy, vas a estar aquí conmigo”... (26 años, hombre).

Participante 2: claro que te causa dolor y a lo mejor te va a causar nostalgia y lo que tú quieras (25 años, hombre).

Participante 3: duele y duele mucho, pero creo que yo lo mejor que puedes hacer en ese caso es dejarlos ir (24 años, hombre).

Participante 5: y ahí es donde te cae como una tristeza o como mmm… No sé, hasta enojo de cierta forma. Este… fue como una confusión de pensamientos y sentimientos (27 años, mujer).

Participante 6: pues un sentimiento, ¿no? nada más, sí, pues te vas a poner triste, no sé, te va a poder que fallezca esa persona porque no sé, la querías mucho, querías hacer algo con ella o equis cosas (25 años, mujer).

Discusión

Sobre la parte biológica, los participantes consideran que es un proceso natural, corpóreo y normal. Respecto a la parte espiritual, se remiten a la concepción filosófica de la inmortalidad del alma a pesar de la muerte física (Aristóteles, 1978; Muñoz, 2006; Pascal, 1967; Platón, 1871; San Agustín, 1994; Villanueva, 2014) así como a los postulados de la religión cristiano-católica, teniendo arraigado un concepto ambivalente donde la idea que apremia es la de un cielo y un infierno.

La muerte de las demás personas siempre nos va a remitir a la propia, pero en ningún caso es algo de lo que nos guste hablar, ya que nos resulta difícil el comprender y aceptar la muerte debido a la carga emocional que conlleva (Gómez- Gutiérrez, 2011). Meyer (1983) mencionaba que la noción de muerte personal aparece entre el quinto y el noveno año de vida; y que sólo alrededor de los diez años la muerte es comprendida como una disolución corporal irreversible, de modo que a partir de ese momento la concepción infantil ya es semejante a la del adulto. No obstante, Blanck-Cereijido y Cereijido (1996) afirman que la noción de muerte personal e inevitable, aparece hasta alrededor de los 35-40 años; sin embargo, antes de la juventud, los adolescentes ya comienzan a considerar la vida como algo que tiene principio y fin (Lifton, 1979); y aunque autores como Rivera-Ledesma y Montero-López (2010) han afirmado que los jóvenes presentan menos ansiedad ante la muerte que los adultos mayores, según Neugarten (1970) la juventud se aleja de los ancianos, porque estos inspiran la muerte, ya que de cierta manera siempre se ha creído que las personas seniles mueren primero. Resultado de este miedo a morir, las personas siempre tratamos de rebajar o minimizar a la muerte a una cuestión de casualidad o de azar, como lo son los accidentes, la enfermedad y la ancianidad (Freud, 1915).

La coincidencia de las creencias de los participantes en cuanto a la inmortalidad del alma se puede deber a que inconscientemente estamos expuestos a todo tipo de información que se queda en estado subliminal, y puede surgir en cualquier momento; es por esta razón que el sujeto, quizá después de haberlas escuchado o leído las ha adoptado a su sistema de creencias como propias, ya que las ideas olvidadas nunca dejan de existir (Jung, Von Franz, Henderson, Jacobi y Jaffré, 1974). A esto se le considera inconsciente personal, debido a que la creencia de estos participantes se conformó por pensamientos de adquisición individual (Bennet, 1974).

En el ser humano siempre ha existido una necesidad psicológica por pensar que no todo se acaba con la muerte, que hay algo más allá después de la vida (Muriá, 2000). En contraparte, Friedrich Nietzsche (2008) mencionaba que el “reino de los cielos” es un estado del corazón, no algo situado en el “más allá” de la tierra a lo que se llega después de la muerte; y que no existe ninguna referencia en todo el evangelio a la idea de muerte natural. La muerte para este filósofo no era un puente ni un tránsito hacia algo ulterior. Según la interpretación que hemos dado a esto, los participantes creen inconscientemente en Dios, pero éste no cumple con todas las características para ser conscientemente el Dios de la religión por la que fueron inculcados, por lo que hasta incluso lo niegan.

Por su parte, Frankl (2000) mencionaba que la vida toma sentido al saber la existencia de la propia muerte. Así mismo, Lepp (1967) creía que si una vida carece de sentido, tampoco se le puede dar sentido a la muerte; postulados que coinciden con la idea de Sócrates (como se citó en Platón, 1871), quien sostenía que toda cosa tiene su contrario para constituir su esencia; es decir, la vida es igual a la muerte, así lo refirieron los participantes en su discurso.

Por otro lado, las características de la muerte incluyen atributos que la rodean, tales como los ritos y costumbres. Para los antiguos mexicanos la vida se prolongaba después de morir, y es esta creencia la que encabeza las tradiciones típicas del país, donde la muerte es la protagonista de nuestros refranes, canciones y fiestas, como producto del culto que profesamos a esta (Paz, 2012). Dentro de esta investigación, encontramos diversos rituales que están alrededor de la muerte y son similares en todos los participantes, ya que las actitudes y comportamientos ante la muerte son aprendidos culturalmente; sin embargo, dichas costumbres han variado de un tiempo a otro. Algunas de estas costumbres incluyen el darles cristiana sepultura a los cuerpos, los novenarios, hacer la misa después del funeral y antes del entierro, así como la de aniversario luctuoso. De la misma forma, adoptan días tradicionales de la cultura de México, como el día de muertos, donde todos celebran a los seres queridos ya fallecidos, yendo al panteón a platicar con sus muertos o poniendo un altar para honrar la memoria de los ya fallecidos (Gómez y Delgado, 2000). Es importante señalar que las costumbres anteriormente mencionadas, no tienen gran significado en la vida de los sujetos, pero lo llevan a cabo como una tradición común de su cultura mexicana.

Freud (1915) afirmaba que, aunque la idea de la muerte es inherente al pensamiento humano, siempre tratamos de evitarla o de no hablar sobre ella; sobre todo si la muerte ataca a aquellas personas que son significativas en nuestra vida, sintiendo más miedo al pensar en la muerte de los otros que en la propia, según mencionaron los sujetos de estudio. No obstante, algunos participantes mencionaron temer más a la muerte propia, ya que esto puede deberse a que el arquetipo de muerte en los jóvenes, comúnmente implica morir de viejo y no ven la posibilidad de una muerte temprana, porque no es concebible el hecho de no cumplir las metas y aspiraciones en la vida.

Desde la apreciación propia, nos atrevemos a decir que estos participantes, al librarse de la muerte, se muestran indiferentes como si no fueran a morir porque ya pasaron ese proceso. Asimismo, la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida; la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas el mexicano parece cerrarse o pretender que ignora la fragilidad del ser; y juega con ésta pregonando que la muerte no nos asusta porque “la vida nos ha curado de espantos” (Paz, 2012).

Conclusiones

Como hemos visto, el inconsciente colectivo es una construcción simbólica conformada por pensamientos universales y de origen hereditario, llamados arquetipos, así mismo se encuentra integrado por el inconsciente personal. Es por eso, que mediante este estudio logramos conocer el arquetipo de muerte de los jóvenes que han tenido un acercamiento significativo con la muerte, de manera personal o a través de un familiar cercano.

Durante esta exploración, pudimos deducir que el arquetipo de muerte de los jóvenes que entrevistamos se ha modificado a través de su experiencia. Anteriormente, este arquetipo se conformaba por creencias donde la idea que prevalecía era la muerte en la edad adulta. Sin embargo, los participantes han hecho consciente la posibilidad de la muerte durante la juventud y de manera indeterminada. Así que podemos afirmar que los sujetos con muertes significativas en su vida, por ejemplo, la de su padre, madre o hermanos, ven la muerte propia a través de la de ellos. En contraste, las personas que han tenido sólo una aproximación de manera personal ante su muerte, sólo la han naturalizado, y la ven como no amenazante.

Respecto a las creencias, podemos concluir que los sujetos, a pesar de mostrarse inconformes ante la idea del “Dios cristiano-católico”, sí creen en un poder supremo y tienden a apegarse a su parte espiritual al momento de hablar de creencias, siendo así que la mayoría tiene una concepción de acción y reacción, cielo e infierno. A pesar de que los sujetos tienen creencias diferentes y con distintas ópticas, todos revelan ser altamente influenciados consciente e inconscientemente por la religión con la que fueron criados; es decir, su inconsciente colectivo “sale a relucir”.

Además, las creencias tienen tintes filosóficos y espirituales porque estas no son evaluativas; sin embargo, las creencias a diferencia del concepto, son racionalizadas, porque es lo que deciden creer, a partir de la construcción cultural que han elaborado desde su experiencia personal. No obstante, en el inconsciente colectivo, formulado de manera innata, “salen a flote” sus verdaderas creencias, ya que es posible que se generen creencias falsas (Páez, Morales y Fernández, 2007), y se denota la similitud del concepto de muerte con el que fueron criados. Entonces podemos decir que lo que sus padres les han inculcado de manera hereditaria, forma su verdadera creencia, que tiene su base en la concepción de muerte cristiano-católica, ya que de manera inconsciente todos creen que existe un cielo, donde sus seres queridos se encuentran después de la muerte. Por consiguiente, su arquetipo de muerte es meramente la concepción religiosa del cristianismo, a pesar de que ellos conscientemente la rechazan y lo niegan repetidas veces en su discurso, de tal forma que se reafirme lo que quieren creer, ya que las personas creemos que creemos y creemos que no creemos (De la Pineda, 1999).

Es sabido que en la concepción cristiana-católica existe el cielo y el infierno. Sin embargo, los sujetos también consideran que la vida puede convertirse en el propio infierno sin necesidad de morir, si no se vive de manera pacífica o a través de buenas obras. Dándole a esta una connotación negativa y de castigo, ya que, en su creencia, el mal que hagas en la tierra, lo pagarás aquí mismo. Es por esto, que dependiendo del sentido de muerte que tengan las personas, será el equivalente al que tendrá la vida, porque el sentido de la vida se basa en la concepción de muerte que tenga cada sujeto; es decir, la representación de la muerte siempre tiene relación con la vida (Hernández, 2006).

La categoría de emociones y sentimientos fue la que dejó ver el inconsciente personal de los sujetos de forma clara. En esta encontramos que cada uno de ellos desarrolla estrategias para sobreponerse del dolor que puede causar la pérdida del ser amado. Una de estas maneras es dividir la muerte en dos: la parte biológica, donde de cierta manera aceptas que esa persona ya no está contigo de forma física; y la cuestión espiritual, donde encuentran consuelo y la esperanza de volverse a encontrar en algún punto determinado de la existencia del ser. También podemos decir que no todos los sujetos han resuelto sus duelos ante la muerte, ya que siguen refiriéndose a los fallecidos en tiempo presente, invocándolos o pidiéndoles protección cuando se sienten desamparados, o cuando necesitan recordarlos.

Por otro lado, llegamos a la conclusión de que, en su mayoría, los jóvenes temen más a la muerte de otros, siempre y cuando su experiencia de muerte haya sido constituida por la de una persona querida; ya que la ausencia del ser amado representa una gran pérdida y un vacío difícilmente de ocupar. En contraparte, los jóvenes que han tenido experiencias de muerte personales temen más a la muerte propia por las cosas que se quedan en la vida, manifestando una postura egocéntrica. A la juventud le asusta el hecho de dejar cosas inconclusas o de no cumplir con las metas que se plantearon para su vida. A pesar de esto, estas personas son las que han normalizado más la muerte, adoptando una actitud de indiferencia ante la pérdida de la vida propia.

La experiencia que resultó altamente enriquecedora a lo largo del análisis de los resultados de este estudio, fue que uno de los participantes nos relató los sueños que tuvo en relación a las personas que ha perdido. Según los fundamentos de Jung (1970), los sueños son el camino más puro al inconsciente del hombre, porque están cargados de simbolismos que intentan decirnos algo, normalmente, para restablecer el equilibrio psíquico del sujeto, al exponerle las carencias de su personalidad. A través del relato de este sueño, pudimos conocer la creencia verdadera que tiene el entrevistado sobre la muerte, donde existe un cielo en el que posteriormente a la muerte propia, podrá reunirse con sus seres amados.