Introducción

Actualmente en El Salvador los adolescentes están expuestos a diferentes factores y prácticas de riesgo social, los cuales inciden en el comportamiento y en sus actividades cotidianas. Por esto, es necesario definir que son los factores de riesgo, para Pita et ál. (2002) son:

Cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgos (biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden, sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. (p.75)

El Salvador es un país en vía de desarrollo y no cuenta con sistemas de educación y salud apropiados para suplir las necesidades de los jóvenes salvadoreños. Esto puede conllevar a alteraciones psicológicas que afectan el desarrollo integral, también se tienden a deteriorar los factores culturales lo que pone en riesgo a la sociedad.

Respecto a la economía, El Salvador no suple en su totalidad las necesidades materiales básicas, las cuales son, alimento, ropa, seguridad, transporte, comunicación, vivienda, ocio y salud. Adicional a estas mencionadas, hay otras necesidades también muy importantes, como son, sentirse seguros, tener estabilidad (emocional y económica), orden, es decir disciplina, protección y la necesidad de independencia (Maslow, 1991). Sin embargo, aun al satisfacer todas las necesidades anteriores el ser humano puede sentirse incompleto, es decir, siempre le hará falta algo ya sea material o abstracto para sentirse completo.

En este sentido, una de las etapas del desarrollo de más vulnerabilidad a riesgos sociales es la adolescencia, la cual se define, por ser un período crítico sometido a constantes cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, así como también en el marco familiar en que este se desenvuelve. Además, se considera como un período de riesgo en el cual pueden aparecer síntomas de enfermedades por ejemplo, “…las infecciones sexualmente transmisibles, los trastornos mentales, los trastornos de la conducta alimentaria” (Salmerón-Ruiz y Casas-Rivero, 2013, p.95). Los cambios y establecimiento de la personalidad se consideran así como una etapa de cambio y confusión en la que, a través de un proceso recíproco de ajuste, se establece entre el sí mismo y su entorno una pauta de interacción que poco a poco va conformando la individualidad y se ven permeados por factores sociales de riesgo que pueden ser, inadecuado ambiente familiar, pertenencia a grupos, promiscuidad y bajo nivel escolar, cultural y económico (Herrera, 1999). Adicional a los factores de riesgo mencionados, en esta investigación no se incluyó el factor promiscuidad, pero se tuvo en cuenta en el estudió el factor conocimiento en sexualidad de los adolescentes.

La población objetivo de esta investigación fueron adolescentes que estaban cursando educación media inscrita en Centros Escolares públicos en El Salvador. Lo que se buscó con esta investigación fue dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué medida los adolescentes salvadoreños están expuestos a los factores de riesgo social, ambiente familiar, conocimiento en sexualidad, pertenencia a grupos y bajo nivel escolar, económico y cultural?

Los factores de riesgo social son una realidad latente que todos los salvadoreños afrontan; en especial los adolescentes que se encuentran más expuestos a los cambios. En este sentido, un factor de riesgo es, cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo pueden estar a nivel biológico, ambiental, de comportamiento, socio-culturales o económico (Fernández et ál., 2002).

Estas interacciones que tienen los adolescentes se dan con su familia, amigos y compañeros de escuela. El término adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer y en castellano puede tener dos significados, a saber, tener cierta imperfección o defecto y también crecimiento y maduración. Es decir, es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta (Güemes, Ceñal y Hidalgo, 2017).

Los adolescentes salvadoreños en su mayoría no pertenecen a una familia integrada, es decir, formada por padre, madre y hermanos y esta necesidad de pertenencia los lleva a agruparse con sus pares, quienes a falta de orientación toman decisiones y actúan en la mayoría de casos inadecuadamente. Esta condición puede asociarse con un bajo rendimiento escolar, económico y cultural, lo que los conduce a disminuir las oportunidades futuras crecimiento para la sociedad y producir cambios en esta. Por otro lado, las conductas de riesgo en la sexualidad en adolescentes son altas y pueden tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves, las cuales interrumpen el adecuado desarrollo humano, esto se afirma porque “durante los últimos años se ha mostrado un aumento en los países de América Latina y el Caribe, debido a un adelanto en la edad de inicio de las relaciones sexuales, generalmente sin protección, convirtiéndose en una etapa vulnerable para la aparición de las conductas de riesgo” (Alfonso-Figueroa y Figueroa-Pérez, 2017, p.2).

Sobre el ambiente familiar

La familia es “una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye una fundamental referencia para atenderla” (Chinchilla, 2015, p. 3). Así, se considera la familia como el grupo social primario que representa la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad; además constituye el espacio que permite el desarrollo de la identidad y es la primera fuente de socialización del individuo. Así, es en la familia donde las personas adquieren sus primeras experiencias, valores y vivencias (Valladares, 2008).

La composición y funcionalidad de la familia son “la base estructurante para la construcción de los comportamientos en los adolescentes, y en esta medida se han presentado estudios que abogan por mantener una buena funcionalidad familiar” (Higuita-Gutiérrez y Cardona-Arias, 2016, p.168). En este sentido, la familia tiene una representación muy importante en la vida de los adolescentes, ya que es fundamental tener un sistema con reglas claras y flexibles, para contar con un contexto de seguridad y de manejo de crisis muy comunes en esta etapa. En otras palabras, una familia sana o funcional permite que el adolescente viva esta etapa con otra perspectiva y de forma menos conflictiva.

Sobre la pertenencia a grupos

En la adolescencia se tiende a formar y pertenecer a grupos compuestos por pares. Estos pares se convierten en un apoyo emocional importante durante la transición que esta etapa produce. Los pares pueden ser fuente de afecto, solidaridad, empatía, apoyo y se tiene espacio para experimentar y definir la autonomía del adolescente. Pero en otras circunstancias, los pares también presionan al adolecente a tener comportamientos reprobados por la sociedad y por sus padres (Papalia, Feldman y Martorell, 2012). En el caso de los adolescentes, la formación de grupos sociales tiene más importancia y relevancia debido a que es un periodo vital en el cual se define la identidad como persona. La interacción en los diversos grupos aporta a que el desarrollo personal se enfoque a determinadas características personales, ideas e interpretación de la realidad en la que vive. Se considera que el primer grupo de pares durante la adolescencia se enmarca en la amistad. Entre los 11 a los13 años aproximadamente, los lazos de amistad se centran en las actividades en común y no en la interacción misma. Luego de los 14 a los16 años aproximadamente se crean lazos de confianza reciprocar en las relaciones de amistad y la seguridad de sí mismo y sus amistades es importante. Finalmente, de los 17 años en adelante las relaciones de amistad son menos pasionales ya que se busca una interacción interpersonal y enriquece la formación de identidad del adolescente (Marcial, 2006).

Sobre los factores psicosociales de riesgo en los adolescentes

La (Organización Panamericana de la Salud, 2008) establece como factor de riesgo a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes están las prácticas sexuales de riesgo. Santi (1999) explicó que existen diversos factores psicológicos de riesgo en los adolescentes; entre ellos los siguientes:

Insatisfacciones de las necesidades psicológicas básicas. Donde se pueden recalcar la necesidad de la autoafirmación y la aceptación social.

Patrones inadecuados de crianza como la sobreprotección, el autoritarismo, la agresión, la permisividad y la autoridad dividida

Ambiente frustrante

Y la más importante, la sexualidad mal orientada.

En relación con los factores sociales, la autoraplatea aspectos ambientales y sociales:

Inadecuado ambiente familiar. Lo cual está orientado a las familias disfuncionales y desintegradas.

Pertenencia a grupos antisociales.

Abandono escolar y bajo nivel escolar, cultural y sociocultural. (Santi, 1999)

La adolescencia es un período en el que se experimentan cambios importantes a nivel biológico, psicológico y social. Durante esta etapa suele aumentar el interés por el sexo y se pueden presentar las primeras relaciones sexuales (Espada, Quiles y Méndez, 2003). En este sentido, se consideran a los y las adolescentes como un grupo de alto riesgo en materia sexual, debido a que el conocimiento de los jóvenes sobre la sexualidad, los anticonceptivos y las medidas preventivas de enfermedades de transmisión sexual puede ser poco. El hecho de no existir una adecuada educación sexual y la poca comunicación o más bien la mala comunicación entre padres e hijos empeora la situación. En la actualidad, se reporta que los adolescentes se informan y practican de diferentes juegos sexuales y practican conductas de riesgo que tiene como consecuencia embarazos no deseados, abortos o enfermedades infecciosas (Páramo, 2011).

Sobre el nivel escolar, cultural y económico de los adolescentes salvadoreños

El bajo rendimiento escolar o académico, es el resultado de múltiples factores, entre estos se encuentran: los de carácter individual en relación con su estado de salud, el contexto familiar, la situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema educativo. Actualmente, los adolescentes en El Salvador están rodeados por una serie de estímulos desfavorables, los cuales pueden llegar a afectar significativamente en su rendimiento escolar, que se entiende como “un indicador del nivel alcanzado por el alumno, en tal sentido el rendimiento escolar se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, el cual constituye el objetivo central de la educación” (Ferrel, Vélez y Ferrerl, 2014, p.36).

Entre los factores que tienen mayor influencia en el rendimiento escolar se encuentran: los aspectos familiares, los medios de comunicación, los factores económicos y las aptitudes físicas o intelectuales (Hernandez, 2013). De acuerdo con lo anterior, las condicionantes del rendimiento académico son una problemática educativa actual, ya que un alto porcentaje de alumnos en la escolaridad media muestran un bajo nivel académico, entre los atenuantes más comunes se explican los siguientes:

Factores personales: entre estos se encuentran las características individuales y propias de cada niño como son: las capacidades intelectuales, las aptitudes, los estilos de aprendizaje, entre otros.

Factores familiares: entre estos se encuentran todas las características, hábitos y las condiciones socioeconómicas familiares, como son: actitudes hacia la escuela, nivel educativo y sociocultural, el estatus socioeconómico, el tiempo y espacio de estudio, el estilo educativo, el clima afectivo, la comunicación intrafamiliar, la relación con el entorno y las alternativas de ocio (Barrios et ál., 2013).

El nivel cultural de una sociedad, se considera como un factor por medio del cual se puede medir el desarrollo de esta, ya que a través de esta existe una proyección del país hacia el mundo. Además, la cultura es un legado de conocimientos; los cuales se transmiten de generación en generación y se cultivan a lo largo de la vida; y aunque parezca que la cultura no ayuda al desarrollo de la sociedad, es una idea errónea, este aspecto se ve reflejado en el Informe sobre Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2004). En este informe se advierte que para avanzar en la lucha contra la pobreza se debe conseguir la construcción de sociedades inclusivas y diversas en términos culturales; en este estudio se llegó a la conclusión que “la libertad cultural y el derecho a la diversidad constituyen una parte fundamental del desarrollo humano” (PNUD, 2004, p. 2). Por lo tanto, es un aspecto que se debe trabajar desde el hogar y reforzarlo en las instituciones educativas.

Por nivel económico se entiende la capacidad económica y social de un individuo, una familia o un país. Además, el nivel socioeconómico es una estructura jerárquica basada en la acumulación de capital económico y social. “El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informable, sino que se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición varía según países y momentos históricos” (Vera y Vera, 2013, p. 41). Por ejemplo, en El Salvador aún existe pobreza especialmente zonas rurales donde las familias luchan diariamente para ganar dinero y adquirir lo necesario para cubrir las necesidades básicas de la familia, La medición de la pobreza por ingresos asume que la disponibilidad de

Recursos monetarios de las personas y hogares que les permite adquirir en el mercado una canasta de consumo mínimo y, con ello, alcanzar un nivel básico de bienestar. A esta canasta se le otorga un valor para establecer lo que se conoce como línea de pobreza. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), 2014, p.30)

La adolescencia es la transición de una realidad infantil a la vida adulta, de ahí su complejidad y dificultad. En este sentido, con esta investigación se profundizó en los factores familiares, socioeconómicos, y otros que los afectan; con este aporte se logró reflexionar sobre lo que los jóvenes sufren este proceso y de cómo es una etapa en la que sienten confusión. De acuerdo con esto es importante que como adultos se pueda estar disponible para servir de guía, ayudándoles a completar este proceso y favoreciendo una transición adecuada a la vida adulta.

Método

El enfoque del estudio fue mixto y se utilizó el tipo de investigación descriptiva, en este caso la investigación se consideró no experimental ya que hubo manipulación de variables (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).

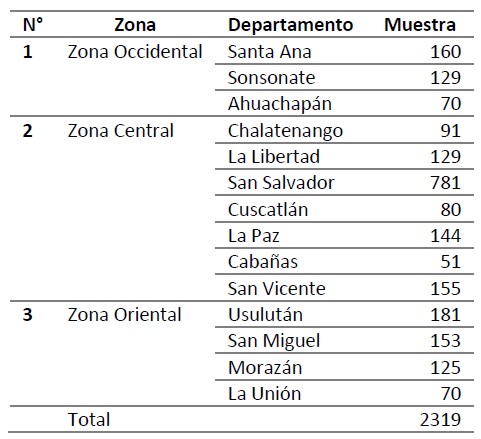

La población de estudiantes de bachillerato de El Salvador en el 2019 fue de 177 195 entre el sector público y privado. Para esta investigación se tomó una muestra a conveniencia de los institutos educativos públicos que imparten bachillerato, estos se encuentran ubicados en cada uno de los departamentos del país, haciendo un total de 2 319 estudiantes.

Tabla 1. Ubicación de los adolescentes estudiantes de bachillerato que estudian en instituciones educativas públicas

Fuente: elaboración propia.

La técnica para esta investigación fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Se realizó la tabulación de los datos y se calcularon las distribuciones de frecuencia. Una vez recogidos los datos fue necesario analizarlos e interpretarlos desde el enfoque inductivo ya que se partió de lo particular a lo general, de la realidad de los adolescentes salvadoreños.

Resultados

Sobre el ambiente familiar

La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye una referencia fundamental para atenderla (Alonso‑Martínez et ál., 2011). La familia es el grupo social primario que representa la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad; además constituye el espacio que permite el desarrollo de la identidad y es la primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia donde las personas adquieren sus primeras experiencias, valores y vivencias (Valladares, 2008).

Por muchos años se ha considerado que las familias son las únicas responsables de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de formación en valores de sus hijos(as), además de la actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje; recursos relacionados con el aprendizaje y clima familiar y los estilos de crianza. Además, el de favorecer el conocimiento y desarrollo de estas variables al interior de la familia.

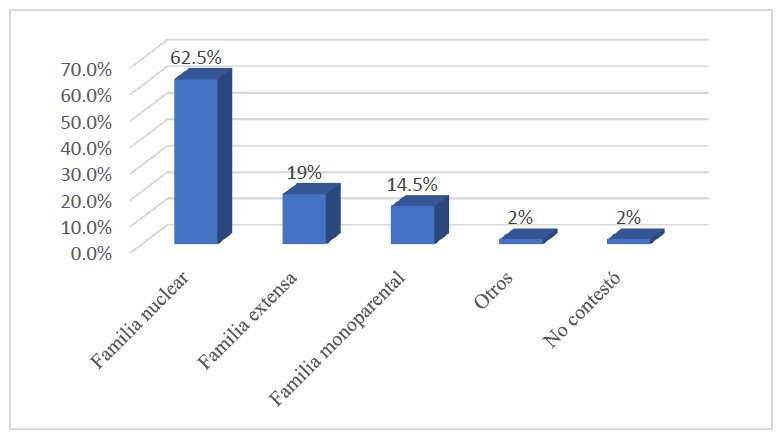

Cuando se consultó sobre cuál es el tipo de familia en el que vivían, el 62.5 %, manifestó que pertenece a una familia nuclear, las características de esta familia es que contribuían al decreciente problema de la delincuencia, a las relaciones sexuales prematrimoniales y a la deserción escolar entre los jóvenes, porque al tener una familia con padre y madre unidos se fomentan los valores morales. Un 19.0 % pertenecía a una familia extensa, un 14.6 % reportó pertenecer a una familia mono parenteral, un 2% consideró que otros tipo de familia y el 2% no contestó.

Fuente: elaboración propia.

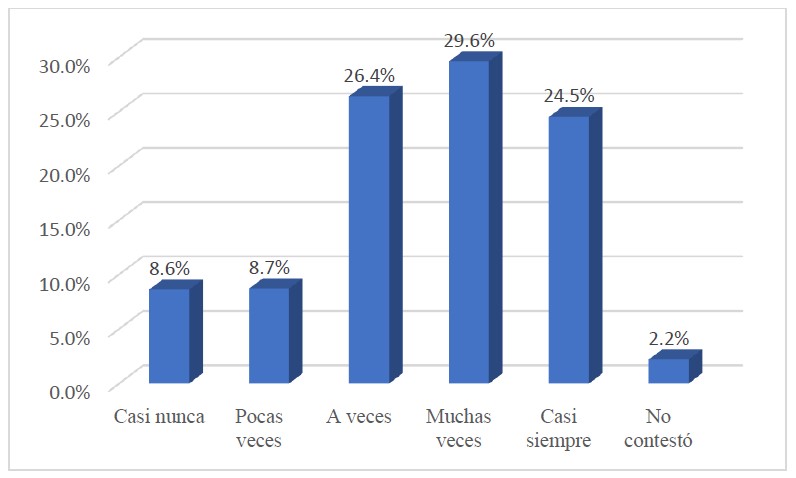

Figura 2. En su familia se pueden aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos

Luego, se indagó sobre si en su familia se pueden aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. Se encontró que el 29.6 % de los estudiantes consideró que en sus familias se aceptan los defectos muchas veces, seguido de un 26.4 % que manifestó a veces y 24.5 % respondieron casi siempre y en menor proporción se encontró que en la familia se pueden aceptar las fallas de los demás pocas veces con un 8.7 % y casi nunca 8.6% manifestó que se aceptar los defectos y el 2.2. %no contestó este interrogante.

Fuente: elaboración propia.

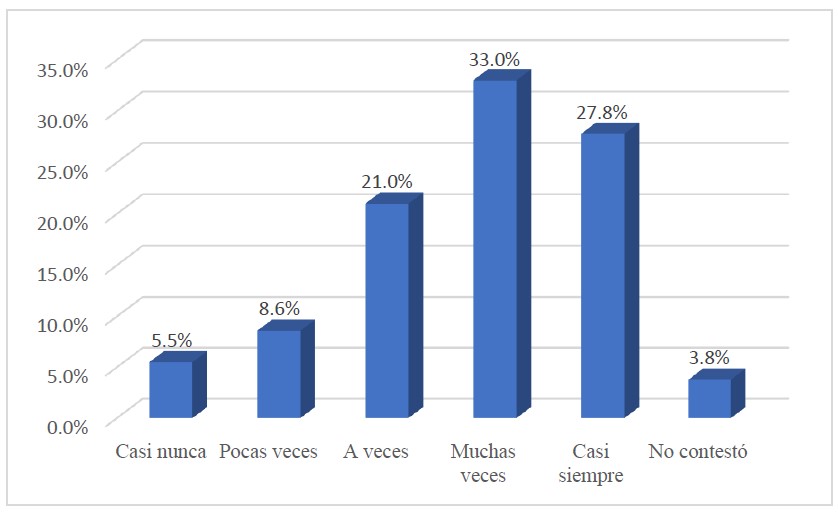

Figura 3. Los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia

Respecto a si los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia, se encontró que 33.7 % considera que muchas veces los intereses y necesidades de cada uno son respetados por toda la familia, seguido de un 27.8 % que manifestaron que casi siempre se respetan; con un 22.2 %, dijo que a veces y casi nunca son respetados con un 5.5 % y un pequeño número de estudiantes no contestó esta interrogante en un 3.8 %.

Sobre pertenencia a grupos

El primer grupo de pares en la adolescencia es el de la amistad. Entre los 11 a los 13 años aproximadamente los lazos de amistad se centran en las actividades en común y no en la interacción misma. De los 14 a los 16 años aproximadamente se crean lazos de confianza reciprocar en las relaciones de amistad y la seguridad de sí mismo y se da importancia a las amistades. Finalmente, de los 17 años en adelante las relaciones de amistad son menos pasionales ya que se busca una interacción interpersonal y enriquece la formación de identidad del adolescente (Marcial, 2006).

Los adolescentes encuestados en un 51.4 % están de acuerdo que es importante sentirse identificados con sus amigos, mientras que el 35.2 % están muy de acuerdo, caso contrario el 9.1 % están en desacuerdo y el 3.4 % se encuentran muy en desacuerdo y el 0.8 % no contestó. Además, se les preguntó dónde tiene su grupo de amigos el 55.3 % respondió que en la escuela, el 6.6 % en el vecindario, el 3.0 % en la Iglesia, el 35.1 % en grupos variados.

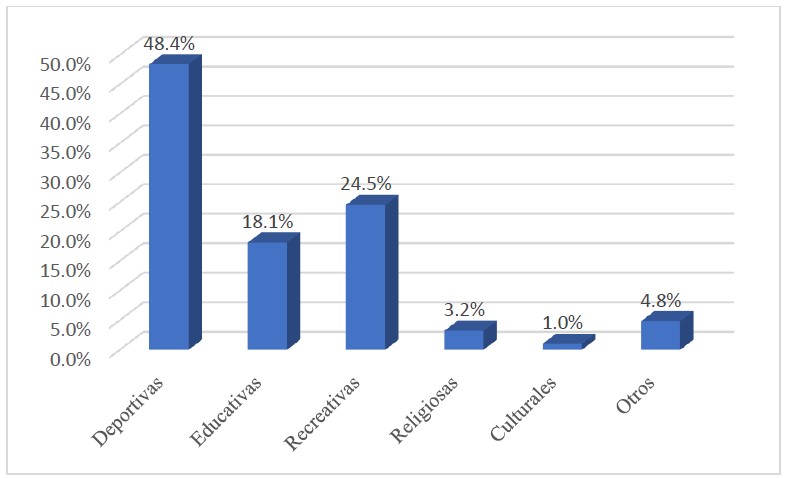

Se considera que en la amistad es necesario que los adolescentes tengas semejanzas y se complementen entre sí, por ejemplo, buena actitud frente a la escuela, gustos culturales (música, moda, lenguaje, actividades recreativas, religión), entre otras (figura 4). Se encontró que el 48.4 % de los adolescentes realizaba actividades deportivas, el 24.5 % actividades recreativas, el 18.1 % actividades educativas, el 4.8 % realizan otras actividades, el 3.2 % actividades religiosas y el 1.0 % actividades culturales.

La semejanza y la afinidad entre adolescentes puede terminar en una influencia muy buena para ellos o puede llevarlos a cometer acciones inadecuadas en la sociedad en la que viven. La formación de grupos de amistad o sociales pueden convertirse en instancias de autonomía y rebeldía antes las normas y valores que los adultos imponen (Marcial, 2006).

Sobre conducta de riesgo en la sexualidad

La adolescencia es la etapa del desarrollo más difícil y critica para el ser humano, se caracteriza por ser un momento vital donde ocurren gran cantidad de cambios que afectan todos los aspectos fundamentales de una persona. Los cambios tienen tanta importancia que se establece este periodo como un segundo nacimiento, por ejemplo, Lillo (2004) establece que “La adolescencia constituye un período especial del desarrollo, del crecimiento y en la vida de cada individuo. Es una fase de transición entre un estadio, el infantil, para culminar en el adulto. Se trata de una etapa de elaboración de la identidad definitiva de cada sujeto que se plasmará en su individuación adulta” (p. 58). En esta etapa se modifica la estructura corporal, la identidad, los pensamientos y las relaciones interpersonales según Garcés-Rimón y Castro (2022) “En este periodo el individuo experimenta un pleno desarrollo de su organismo, así como una aceleración en su crecimiento. Los fenómenos de maduración que se desarrollan en la adolescencia afectan al tamaño, la forma y composición corporal” (p.107).

A los estudiantes se les preguntó sobre el concepto de relación sexual, la mayoría la consideran como un contacto genital con penetración, entre el hombre y la mujer o la interacción entre el sexo masculino con el femenino. Además, se les consultó sobre la edad en la que se deben tener relaciones sexuales, los porcentajes más significativos fueron los siguientes: un 22.3 %, pensó que a los 20 años, 3.8 % a los 21 años, el 2.5 % pensó que a los 22 años, y un 18.6 % expresó que a los 25 años y 15.7 % a los dieciocho años y un 5.5 %, no respondió. Durante la etapa de la adolescencia las personas se ven rodeados de una diversidad de factores de riesgo sociales los cuales pueden ser: la insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas y patrones inadecuados de crianza como la sobreprotección.

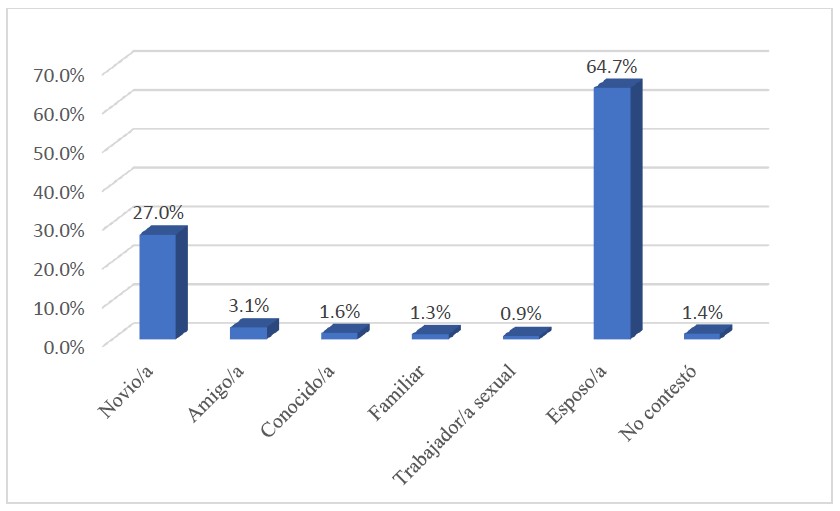

Los estudiantes de las instituciones de educación media al ser cuestionados sobre: ¿Con quién se debería tener la primera relación sexual? El 64.7 % expresó que debería ser con el cónyuge, el 27 % consideró que con el novio, el 3.1 % con un amigo, el 1.6 % con un conocido, el 1.4 % no contestó, el 1.3 % con un familiar y el 0.9 % con un trabajador sexual.

Fuente: elaboración propia.

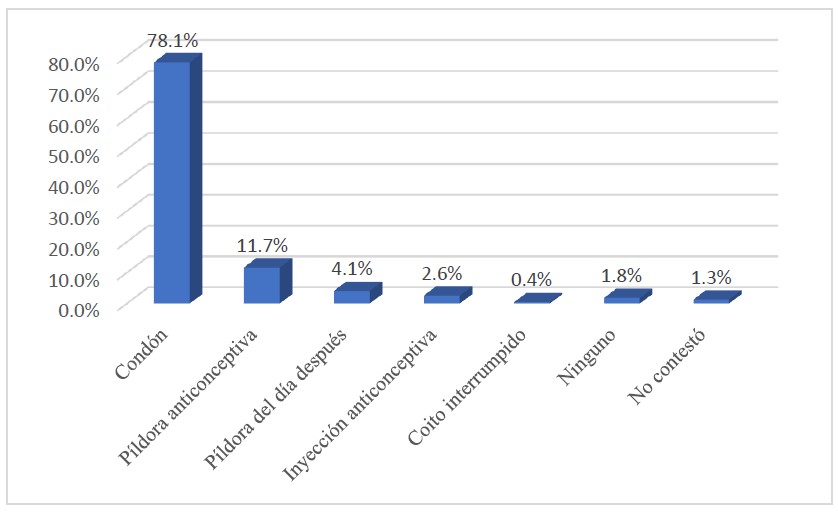

Figura 6. Medidas de protección que deben utilizarse en una relación sexual

Los datos obtenidos en la encuesta sobre qué medidas de protección deben utilizarse en una relación sexual el 78.1 % de los adolescentes piensan que sebe hacer uso del preservativo, un 11.7 % hace uso de la píldora anticonceptiva y píldora del día después (4.1 %), inyección anticonceptiva (2.6 %), coito interrumpido (0.4 %), el 1.8 % respondió que no se debería usarse ninguno y el 1.3 % no contestó. Respecto a la planificación familiar el 80 % de los adolescentes consideraron que es importante, el 16 % pensaba que no es necesario y el 4 % no contestó.

Sobre rendimiento académico

El rendimiento académico es un factor que para los adolescentes resulta un reto, porque tienen que demostrar lo que asimilan y comprenden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los siguientes resultados reflejan la opinión de los adolescentes a este aspecto.

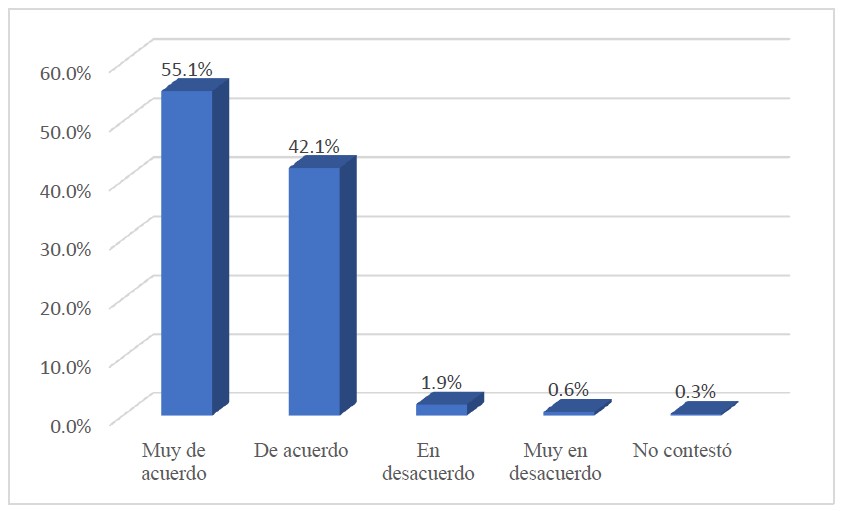

Respecto a este indicador el 55.1 % de los adolescentes estuvo de acuerdo con que los logros académicos se ven incididos por el esfuerzo o dedicación que se aplique en las asignaturas (figura 7), el 42.1 % está de acuerdo, el 1.9 % está en desacuerdo, el 0.6 % está muy en desacuerdo y el 0.3 % no contestó. En este sentido, con los datos obtenidos se refleja que los adolescentes son conscientes y estan de acuerdo que si logran buenos resultados en sus calificaciones es porque deben estudiar con anticipación, el 20.5 % estuvo muy de acuerdo, el 66.5 % estuvo de acuerdo, el 11.5 % estuvo en desacuerdo y el 1.8 % estuvo muy en desacuerdo. En el caso de las pruebas de evaluación se les preguntó a los adolescentes si pensaban que nivel de conocimiento no bastaba para obtener buena calificación, se obtuvo que 45.1 % de acuerdo, el 37.9 % estuvo en desacuerdo, el 10.2 % muy de acuerdo y el 6.8 % muy en desacuerdo.

Sobre nivel cultural

La cultura es un factor que para los adolescentes actualmente viene siendo importante, porque es parte de la identidad del país. A continuación, se presentan datos recopilados con los estudiantes de las instituciones públicas que formaron parte del estudio.

Las tradiciones se consideran las actividades que realiza una comunidad y que se transmiten de generación en generación. El Salvador, es un país rico en tradiciones y los adolescentes disfrutan de ellas, aunque se van perdiendo y se van adquiriendo otras que no tienen que ver con las salvadoreñas (tabla 1). Es necesario que en las instituciones educativas se fomenten actividades que fortalezcan las tradiciones y en consecuencia lograr un fuerte legado en generaciones futuras.

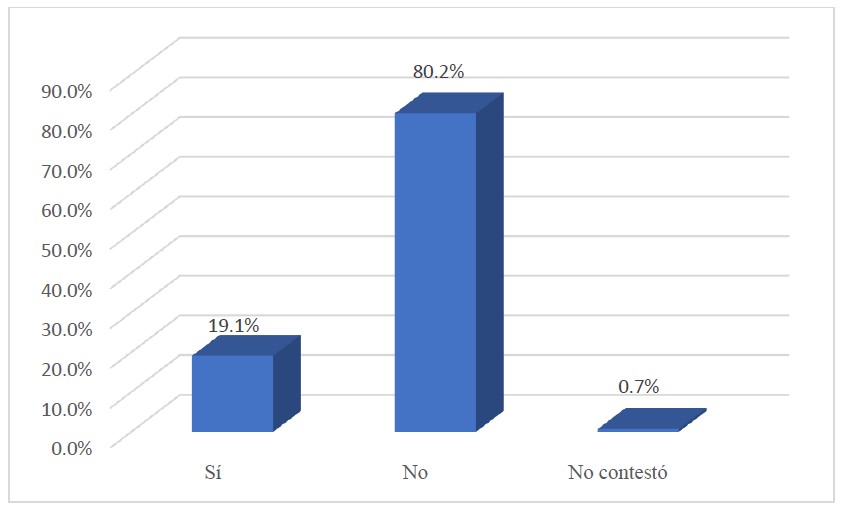

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de interacciones de variables personales, ambientales y culturales; la pertenencia de los adolescentes a grupos culturales es importante porque fortalece lo anteriormente descrito. Sin embargo, no a todos los adolescentes les interesa pertenecer a cualquiera de ellos, como se puede observar en la figura 8, el 19.1 % contestó que si pertenece a grupos sobre cultura, mientras que el 80.2 % no pertenece y el 0.7 % no contestó.

Sobre nivel económico

El nivel económico se relaciona con preparación laboral de una persona, de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo. A continuación, se presentan los datos obtenidos respecto a este aspecto.

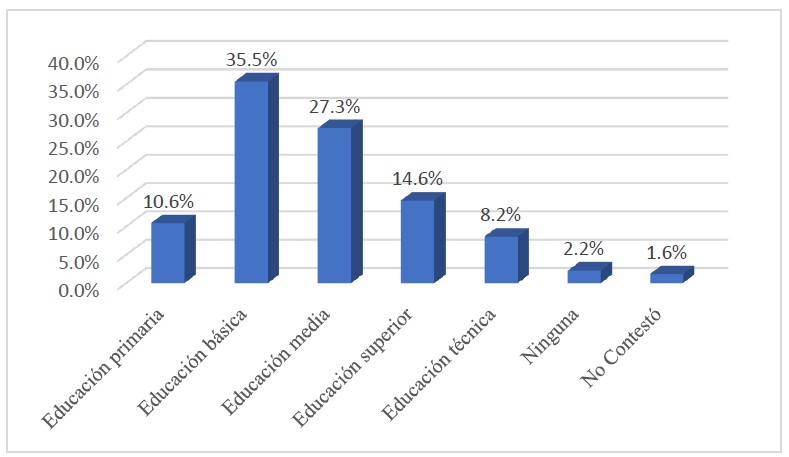

El nivel educativo de los padres de familia es un factor que puede incidir en la vida de los adolescentes. Principalmente, en lo que se refiere a la disciplina para el estudio y en consecuencia lograr ser un buen profesional. En los datos obtenidos se encontró que la formación académica de los padres de familia va desde la educación primaria hasta la superior, el 10.6 % tenian educación primaria, el 35.5 % educación básica, el 27.3 % educación media, el 14.6 % educación superior, el 8.2 % educación técnica. Sin embargo, el 2.2 % que no poseía nivel educativo y el 1.6 % no proporcionaron información.

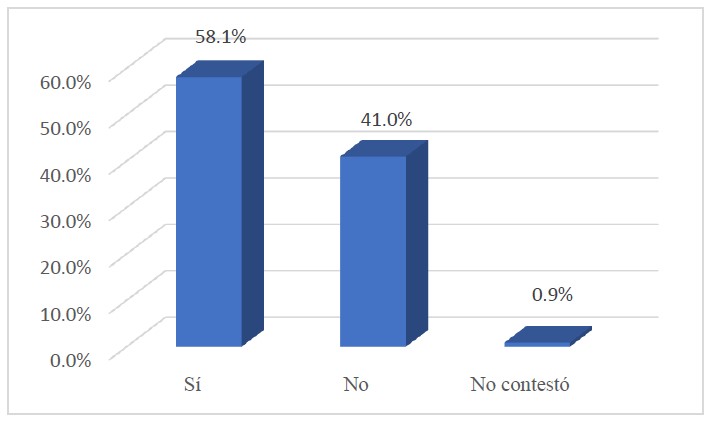

Actualmente, la economía familiar se ve afectada por el alza de precios en la canasta básica, y otros servicios importantes para la vida cotidiana, por ejemplo, agua, energía eléctrica y servicio telefónico. En consecuencia, los padres tienen que buscar empleo para el sostenimiento de la familia, como resultado se encontró que el 58.1 % padre y madre trabajan, 41 % solo uno de los padres trabaja y 0.9 % no contestó. Si no fuese de esta manera, estuvieran más limitados en cuanto a recursos económicos se refiere. Con respecto a los ingresos familiares estos se encontraron en un rango de menos $200.00 a más $800.00, siendo así que los ingresos de dinero fueron los siguientes: 42.3 % obtienen en el mes menos de $200.00, el 37.3 % entre $201.00 y $500.00, 9.5 % tiene ingresos entre $501.00 y $600.00, el 6.9 % sus ingresos económicos son más de $800.00 y el 4.0 % no respondieron a la interrogante. Otro aspecto que incide en la economía familiar son las remesas; un 32.8 % de estudiantes respondió que sí reciben remesas, el 66.1 % no recibieron y el 1.1 % no respondió. Estas remesas las reciben de abuelos, papá, mamá, tíos, hermanos, padrastros, primos y padrinos.

Discusión

El ambiente familiar es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye una referencia fundamental para atenderla. Además, es el grupo social primario que representa la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad. Así, constituye el espacio que permite el desarrollo de la identidad y la primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia donde las personas adquieren sus primeras experiencias, valores y vivencias (Valladares, 2008). Según lo expresado por Garcia (1991), la importancia que tiene la familia en la educación de los niños en la primera etapa del sistema educativo es reconocida por la legislación en la que se establece la necesidad de que los centros cooperen estrechamente con los padres. Esto concuerda con los hallazgos del estudio donde por muchos años se ha considerado que las familias son las únicas responsables de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de formación en valores de sus hijos(as), además la actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje; recursos relacionados con el aprendizaje y clima familiar y estilos de crianza (Martínez et ál., 2020).

El riesgo de sexualidad en adolescentes plantea cada vez más desafíos, ya que en esta una etapa de profundos cambios psicológicos y sociales. El individuo progresa desde la aparición inicial de las características sexuales secundarias hasta la madurez sexual y es necesario diseñar e implementar programas de intervención para la prevención de estas conductas, con el fin de proporcionar información oportuna acerca de los riesgos y consecuencias de iniciar tempranamente la vida sexual y de las desventajas que presenta para este grupo. Así mismo, se debe fortalecer la educación integral de la sexualidad y la adquisición de habilidades para tomar decisiones sexuales responsables; y es de vital importancia brindar consejos, tanto en prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual, como en prevención de conductas de riesgo, favoreciendo de esta forma, la adquisición de conductas protectoras en el ejercicio de su sexualidad (UNESCO, 2018).

La pertenencia a grupos es un proceso de socialización que inicia en los primeros años de vida, cuando el niño aprende a interiorizar ciertas normas estructuradas por el grupo social familiar al que pertenece. En la adolescencia se desarrolla la necesidad de establecer un grupo de pares, ya que para él ofrece gran parte del sostén que deriva de su familia; es evidente que los grupos de compañeros constituyen un medio de vida privilegiado en donde se desarrolla armonía y afecto.

Estos grupos de amigos desempeñan un rol importante en la formación de esquemas de conducta social y en sus actitudes sociales. Además, es importante recalcar que en estos grupos se comparten valores, formas de vestir, formas de expresarse, comportamiento sexual, el seguimiento de metas académicas y otros. En esta etapa de la vida, los adolescentes construyen su identidad proyectándose en sus iguales. Ven a los adultos diferentes y ajenos a ellos, aunque quieren adoptar las mismas condiciones que los mayores (aprendizaje social) y van a esperar de estos recibir un trato igualitario y no una relación de subordinación.

El rendimiento académico de los estudiantes hace referencia a la asimilación y comprensión de los contenidos que desarrollan los profesores en las clases; de acuerdo con los resultados obtenidos sobre este aspecto, se puede concluir que los estudiantes están conscientes que los logros obtenidos, respecto a calificaciones, son producto de su esfuerzo, es decir, el tiempo que dedican a estudiar, pero que es necesario dedicar y organizarse mejor para que este sea más efectivo, es importante recalcar que si los estudiantes quieren obtener buenas calificaciones, deben recurrir a técnicas de estudio, ya que son herramientas útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, el uso adecuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo que lee, como tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar adecuadamente el centro de acceso a la información.

Por otro lado, es innegable que el nivel cultural de los adolescentes se pasa de generación a generación, es decir, tradiciones y costumbres propias de una sociedad; que pueden ir desde la música, el baile, la comida, las fiestas patronales y otras, estas son actividades que definen el nivel cultural de las personas que viven en ella; siendo estas las que conforman la riqueza de un país.

Actualmente, las nuevas generaciones no siguen en su totalidad las tradiciones y costumbres del país se van perdiendo poco a poco. Sin embargo, todavía hay adolescentes que poseen una identidad muy fuerte con el país, por ejemplo, pertenecen a grupos de danza folklórica, grupos religiosos, pintura y otros, pero también en la investigación se encontró que los adolescentes se ven influenciados por otras culturas, especialmente las japonesas, chinas y mexicanas, específicamente el gusto musical y programas televisivos. Asimismo, el de imitar o practicas costumbres de otros países, por ejemplo, celebraciones que se originaron en Estados Unidos el Halloween y día del padre, otra fecha que su origen fue en el Antiguo Egipto y luego en España, y San Valentín que tuvo su origen en Roma en el siglo III; estas festividades ninguna relación con las tradiciones del país.

El nivel económico que tiene actualmente El Salvador, lamentablemente es deficiente, ya que los salarios solo alcanzan para cubrir necesidades básicas, es decir, comprar alimentos, pagar servicios básicos (agua, luz eléctrica, servicio telefónico), en el caso que solo un miembro de la familia trabaje, pero cuando padre y madre trabajan pueden permitirse otros servicios que se les puede llamar “lujos”, por ejemplo, tener carro, lavadora y secadora. Otro factor importante en la economía salvadoreña son las remesas, las cuales son enviadas por tíos, padres y madres, abuelos, esposos y otros familiares que se interesan porque sus familias logren tener dinero para sostener las necesidades básicas.

A manera de conclusión, los factores de riesgo social en el periodo de la adolescencia constituyen una serie cambios tanto a nivel físico, social y emocional. En este sentido, es necesario orientarlos para que puedan con su propia capacidad redefinir sus ideales, completar sus vacíos y readecuar las situaciones que ya como adolescente definirán su vida adulta. El cómo se desarrolle esta identidad, pone de manifiesto y a prueba las fortalezas y debilidades propias, así como las del medio que lo rodea, es decir, de la familia y de la sociedad. El reto que se presenta a futuro, es hacer que los elementos de identidad definidos en cada persona, sean enaltecidos con acciones y estrategias que lleven al adolescente a asumir roles satisfactorios y que se promueva la identificación de los valores propios e individuales sin perder el sentido de la responsabilidad.