Una de las particularidades de la modalidad represiva, que llevó adelante la última dictadura cívico-militar en Argentina, fue la generalización del fenómeno de desaparición forzada de personas2. La desaparición no consistió, únicamente, en privar a las personas de su libertad y recluirlas en Centros Clandestinos de Detención (CCD), sino también en “volcar el aparato estatal para evitar que se estable[ciera] la relación de identidad que un[ía] a la persona secuestrada, en el inicio del proceso, con un cuerpo que aparec[ía], ya sin nombre, en su conclusión” (Somigliana y Olmo 2009, 53). Para lograr escindir los nombres de los cuerpos, fueron utilizados diversos métodos de desaparición/eliminación de cadáveres. El más conocido, por su espectacularidad, fue el de los denominados “vuelos de la muerte”, que consistió en arrojar desde aviones, a las aguas del Río de la Plata, a prisioneros previamente inyectados con tranquilizantes para que no ofrecieran resistencia (Bertoia 2022). Otro de los métodos, cuyo uso fue comprobado mediante la antropología forense, fue el enterramiento clandestino e ilegal de cadáveres en fosas ubicadas en descampados, terrenos militares y territorios donde funcionaban CCD3. Ahora bien, haciendo un primer relevamiento de los trabajos antropológico-forenses, realizados a partir del regreso de la democracia y hasta la actualidad, advertimos el uso de un tercer método de desaparición/eliminación de cuerpos, cuya particularidad fue la de ser el más ampliamente utilizado a lo largo y ancho del país. Ya en 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informaba sobre la existencia de “un número considerable de cadáveres enterrados bajo la denominación NN en cementerios públicos, sin justificación de la falta de identificación” (CIDH 1980, cap. 2, inc. D, párr. 1). El uso y extensión del método de inhumación irregular4 de cadáveres no identificados en cementerios públicos ha sido comprobado en diversas ciudades de dieciséis de las veinticuatro provincias argentinas5. Esto pone en evidencia la importancia de centrarse en las particularidades que tuvo esta práctica de desaparición/eliminación de cuerpos, tan ampliamente utilizada por las fuerzas represivas en los años setenta.

Indagando por las formas que adquirió la práctica de la inhumación irregular en la ciudad de Córdoba, Argentina6, el presente artículo aborda, desde una perspectiva histórico-antropológica, el proceso de búsqueda, hallazgo y exhumación de la mayor fosa común localizada en Latinoamérica, ubicada en el Cementerio San Vicente. El supuesto que guía el análisis es que, a diferencia de “los vuelos de la muerte”7 y de las inhumaciones clandestinas en terrenos militares, el método de inhumación irregular implicó la intervención de instancias burocrático-administrativas vinculadas al manejo regular de cadáveres (hospitales, policías, morgues, cementerios públicos, etc.), lo que derivó en la existencia de rastros documentales que, en la actualidad, pueden dar cuenta de su uso y extensión.

Métodos y materiales

Detenernos en un aspecto particular de la existencia del Cementerio San Vicente -como sitio de enterramientos irregulares- supuso necesariamente reconstruir su historia. Es a condición de este ejercicio que, a lo largo del artículo, enmarcamos la práctica de la inhumación irregular en un continuum de segregación, históricamente fundada, sobre la zona de la ciudad que ocupa y sobre quienes la habitan. Para ello, nos resultó necesario comprender, a partir de la literatura histórica especializada, en qué consistió la expansión de la ciudad hacia el este, qué habitantes la poblaron y cuáles fueron las instituciones creadas allí para albergar lo “contaminante” e “impuro”. En definitiva, buscamos reflexionar, a largo plazo, sobre las condiciones de posibilidad de la aplicación del método de desaparición/eliminación de cuerpos en San Vicente durante los años de la última dictadura.

Para continuar con el ejercicio de historización, centramos la mirada en el momento de la vuelta democrática, cuando se llevaron a cabo las primeras indagaciones judiciales en el cementerio. Nuestro énfasis estuvo puesto en la descripción y análisis de documentación burocrático-administrativa, derivada de la práctica de las inhumaciones irregulares. Resultó sustancial concebir estos documentos como artefactos culturales (Stoler y Sierra 2010); esto es, llevar adelante una reconstrucción de sus lógicas, contenidos y procesos de producción (Muzzopappa y Villalta 2022). Para ello, recuperamos la perspectiva de los estudios centrados en la etnografía de archivos y documentos (Lowenkron y Ferreira 2014; Muzzopappa 2022; Peirano 2002; Sarrabayrouse 2022). Una mirada atenta a la carta de 1980 de los trabajadores de la Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba y a los libros de ingresos de dicha dependencia puso en evidencia las maneras en que los cuerpos de los asesinados, transformados en “NN”, fueron incorporados a las rutinas de distintas dependencias estatales, verificándose así que la intención de ocultamiento dejó inscritos, paradójicamente, los rastros del accionar delictivo: las irregularidades del accionar represivo enmarcadas en la regularidad de la administración burocrática. Por otro lado, avanzando hacia una nueva etapa en la historia de búsqueda de desaparecidos en San Vicente, atendimos a las particularidades del hacer antropológico forense implementado por el EAAF. Principalmente, ahondamos en las características que adoptó la investigación preliminar en Córdoba y en la centralidad de la interdisciplinariedad para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.

Las reflexiones que se articulan en este escrito parten del registro y sistematización de: notas periodísticas que dieron cobertura al proceso de búsqueda (diario La Voz del Interior, entre 1984 y 2003); resultados de investigaciones publicados en distintos informes (CIDH 1980; Conadep 1986; Informe del Cementerio San Vicente 2005); publicaciones académicas sobre temáticas como la historia del Cementerio San Vicente (Baldo et al. 2011; Gandulfo 2015; Sánchez 2023, 2020), y procesos de búsqueda y aplicación de la antropología forense (Cohen 1992; Crenzel 2005; Federman et al. 2022; Fondebrider 2005; Olmo y Salado 2008; Salado et al. 2021; Snow y Bihurriet 1992; Somigliana 2012; Somigliana y Olmo 2009). Partir de ese vasto corpus bibliográfico y documental nos permite dar cuenta del trabajo ya realizado en estas áreas de la antropología y la antropología forense, además de contar con fuentes suficientes para describir el proceso de búsqueda, hallazgo, excavación e identificación, con miras a pensar la práctica de inhumación irregular en cementerios públicos como método de desaparición de cadáveres durante períodos represivos.

Resultados

Carta a Videla

El 30 de junio de 1980, un grupo de trabajadores conformado por ayudantes técnicos de autopsias y morgueros envió una carta al presidente de facto, el teniente general Jorge Rafael Videla, con la finalidad de “poner en conocimiento y solicitar intervención en la situación laboral en la Morgue Judicial de Córdoba Capital” (Arraya y Monti 2007). A lo largo de siete páginas, describían el grado de insalubridad de su trabajo y las malas condiciones de las instalaciones de la morgue, en la que habían tenido que recibir, a partir de 1976, una gran cantidad de cadáveres sin identificación. Señalaban los trámites realizados para ser encuadrados dentro de la “ley de insalubridad, tareas penosas, riesgosas y de envejecimiento prematuro” (Arraya y Monti 2007) y la nula respuesta que, hasta ese momento, habían obtenido de los superiores por su reclamo. Narraron entonces un operativo, implementado a partir de una acordada del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia, la Justicia Militar y la Justicia Federal, que disponía la sepultura de más de setenta cadáveres que se encontraban en depósito, todos los cuales fueron a la fosa común abierta para tal fin en el Cementerio San Vicente.

Es imposible Sr. presidente describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir, al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una capa de aproximadamente 10 centímetros y medio de gusanos y larvas, los que retirábamos en baldes cargándolos con palas. Nuestra única indumentaria era pantalón, guardapolvo, botas y guantes algunos, otros tuvieron que realizar este trabajo con ropa de calle, los bozales y gorros fueron provistos por la Dirección del Hospital por atención del señor subdirector debido a que carecíamos de los mismos. A pesar de todo esto no tuvimos ningún tipo de reparos en realizar la tarea ordenada; es de hacer notar que la mayoría de estos cadáveres eran delincuentes subversivos. Morgueros y Ayudantes Técnicos de Autopsia en la caja del camión junto a los cadáveres y custodiados por dos móviles de la Policía de la Provincia correspondientes a un operativo montado para tal fin nos dirigimos así al cementerio de San Vicente. Es inenarrable el espectáculo que presentaba el cementerio; los móviles de la Policía alumbraban la fosa común donde fueron depositados los cadáveres identificados por números y como punto de referencia los pilares de la pared cercana, detrás de la cual e inclusive arriba de los techos los vecinos al cementerio observaban la macabra tarea realizada. (Conadep 1986, 244)

La identidad de un “NN”

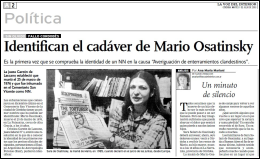

Veintitrés años después de aquella carta, el 1 de julio de 2003, el diario de mayor tirada local publicó una nota titulada: “Identifican el cadáver de Mario Osatinsky” (2003). Es la primera vez que se comprueba la identidad de un NN en la causa ‘Averiguación de enterramientos clandestinos’” (“Identifican el…” 2003), (ver figura 1).

Fuente: nota publicada en el diario La Voz del Interior, Córdoba, 1 de julio de 2003, A2.

Figura 1. Noticia sobre la identificación de Mario Osatinsky

De este modo se informaba la primera identificación de uno de los restos exhumados de una gran fosa común, hallada a partir de las investigaciones que llevaba a cabo el EAAF8 desde diciembre de 2002. Se trataba de Mario Andrés Osatinsky, asesinado el 25 de marzo de 1976, a treinta y cinco kilómetros de la capital cordobesa. La nota se explayaba sobre el contenido de una resolución judicial emitida por la jueza Garzón de Lascano, que daba cuenta del proceso de investigación concluido con la identificación. La resolución judicial asevera que, “a partir de 1976, se realizaron en el Cementerio San Vicente diversas inhumaciones de carácter irregular […] en horario nocturno, en una fosa común y sin ataúd” (“Identifican el…” 2003). Y que, con base en los informes arqueológicos del EAAF, los restos de Osatinsky se habían encontrado junto a una chapa metálica con el número 160. Estaban esqueletizados, articulados y en posición decúbito ventral, presentando seis impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con la resolución, en el libro de registro de entradas y salidas de cadáveres de la morgue judicial, la chapa 160 correspondía a la de un cadáver NN masculino, ingresado el 26 de marzo de 1976, a las 11:15 horas. El cuerpo procedía de la Comisaría Seccional 2ª de Policía de Córdoba, junto con otros tres cadáveres, y figuraba que la causa de muerte era “enfrentamiento”. Así, también, en dicho libro había quedado registro de la fecha (27 de abril de 1976) en la que el cadáver había sido trasladado por móviles del Ministerio de Bienestar Social e inhumado en el Cementerio San Vicente.

“Márgenes” e “impurezas”: enterramientos en el Cementerio San Vicente

La carta de 1980 y la nota periodística de 2003 remiten a la práctica de inhumación irregular en el Cementerio San Vicente en el último tercio del siglo XX. Pero, ¿qué sabemos sobre esta necrópolis y sus prácticas históricas de enterramiento? Comencemos por sus orígenes. Para referirnos al momento de creación del San Vicente es preciso remontarnos a fines del siglo XIX, cuando en el país se seguía la tendencia europea de alejar los cementerios de las ciudades. Las nuevas ideas de “contaminación” e “impureza” (Douglas 1973) en torno a los muertos y los lugares de muerte, en sintonía con el crecimiento de las grandes ciudades, la aparición de pestes con altas tasas de mortalidad y el auge del conocimiento médico produjeron un cambio en las actitudes frente a la muerte. Por aquel entonces, Córdoba tenía una población urbana de alrededor de 28 500 habitantes. La creación del San Vicente se relaciona directamente con la epidemia de cólera que se propagó hacia la segunda mitad de 1867, la cual había tenido sus brotes iniciales cuatro años antes.

La edificación del San Vicente, procuraba entonces, responder a una medida de emergencia sanitaria: construir un cementerio a las afueras de la ciudad, para alejar del centro productivo las posibilidades de contagio y el olor y así evitar la aglomeración de cadáveres en un solo cementerio y el poblamiento del nuevo. (Sánchez 2020, 146)

Respecto a su localización, la necrópolis ocupó un terreno de cuatro manzanas ubicado en la zona este de la ciudad. Para ese entonces, dicha zona, si bien alejada del centro, no se encontraba completamente despoblada, sino que, por el contrario, a partir de la llegada del ferrocarril allí habían comenzado a instalarse diversos barrios de trabajadores con arraigo popular. La zona fue poblándose con “pequeñas industrias (curtiembres, empresas familiares de diversos rubros y talleres metal mecánicos) que formaban un cordón productivo a la vera del Río Suquía y empleaban a un gran número de vecinos del sector” (Baldo et al. 2011, 14).

Ya para el primer tercio del siglo XX, los asentamientos acrecentados por la magnitud de los flujos migratorios del campo a la ciudad alteraron el paisaje. La degradación ambiental, la contaminación y el deterioro serían los atributos que caracterizarían a esta zona hasta la actualidad. Siguiendo a Das y Poole (2008), podemos decir que fue constituyéndose como un sector marginal en diversos sentidos: geográficamente, en tanto se erige al margen del centro histórico y de los barrios que lo rodean; en un sentido descriptivo y valorativo, puesto que “marginal” refiere a descuido, abandono, olvido y negligencia; y, por último, como un sector que ha agrupado, históricamente, identidades estigmatizadas y frecuentemente despreciadas. A lo largo del tiempo, este sector de la ciudad fue albergando diversas instituciones estatales: el lazareto construido en 1886 para atender a los enfermos de cólera, el cual fue establecido en un sitio de fosas sanitarias en las que eran enterradas personas de escasos recursos económicos que morían de dicha enfermedad; el leprosario de San Francisco del Chañar que funcionó entre 1939 y 1978, a pocos metros del Cementerio San Vicente, y que recibía a los enfermos del cólera y lepra; la Prisión Militar de Encausados9 creada en 1945; el CCD Campo de la Ribera que funcionó entre 1975 y 1978 en la antigua prisión militar; el Hogar de Ancianos Padre Lamónaca creado en 1999 para albergar a ancianos indigentes sin cobertura alguna (ver figura 2).

Entre ese conjunto de instituciones, que “albergaron los despojos, lo ‘contaminante’, lo ‘peligroso’, lo abandonado, lo ‘impuro’” (Sánchez 2023, 134), desde el momento de su creación en 1888, el Cementerio San Vicente se constituyó en lugar de sepultura de los cuerpos de enfermos de cólera y lepra, de pobres, ancianos, indigentes, etc. Pero también, como vimos con la carta de ayudantes técnicos de autopsias y morgueros, hacia mediados de 1970, fue utilizado para recibir e inhumar cadáveres de los llamados “delincuentes subversivos”. Estos muertos, junto a los de pobres y enfermos, fueron sepultados irregularmente en lo que, por ese entonces, era el sector postrero, es decir, en los “márgenes” de la necrópolis. De tal manera, la identificación del cuerpo de Osatinsky dejaba en evidencia otro de los usos, imprevisto en el diseño original del cementerio, esto es, como lugar para finalizar el proceso de desaparición/eliminación de cadáveres de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.

Fuente: Ciudad de Córdoba, Argentina. 2024. Melisa Paiaro y Ana Sánchez, “Google Maps”. https://www.google.com/maps/place/Cementerio+San+Vicente/@-31.4164871,-64.13641,15z/data=!4m6!3m5!1s0x9432bd42324f5a9f:0xc8fe912940cd698b!8m2!3d-31.4188631!4d-64.1256275!16s%2Fg%2F119t_fb9n?entry=ttu (13 de marzo de 2024).

Figura 2. Mapa de la ubicación del Cementerio San Vicente y las instituciones “contaminantes”, dentro del anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba

Rutinas y excepciones: la práctica de inhumación irregular en documentos administrativos

La primera denuncia por inhumaciones irregulares en el Cementerio San Vicente fue realizada a fines de 1982, por la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Como sostiene Crenzel (2005), no es casual que tales denuncias se dieran después de la derrota de la guerra de las Malvinas, cuando el Gobierno de la dictadura perdió consenso interno e internacional. Sin embargo, el expediente de San Vicente no tendría avances relevantes sino hasta el regreso de la democracia. Recién en febrero de 1984, durante la primera visita de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)10 a Córdoba, salió a la luz pública la carta escrita por los trabajadores de la morgue en 1980. En la conferencia de prensa que mantuvo con medios locales, la comisión informó acerca de los avances de las investigaciones efectuadas “sobre las irregularidades en el Cementerio de San Vicente” (“Cementerio de…” 1984). El organismo anunció a la prensa que había logrado recuperar “elementos de prueba documentales y testimoniales reunidos en ejercicio de sus facultades” (“Cementerio de…” 1984). Informó, también, que tales pruebas habían sido entregadas al juez Becerra Ferrer. Pero, ¿a qué elementos de prueba se refería? Por un lado, a un expediente administrativo de junio de 1980, en el que se solicitaba al entonces presidente declarar insalubres las tareas que se desarrollaban en la morgue. De acuerdo con Conadep, en el expediente se describían “las anormalidades de la morgue y del enterramiento de numerosos subversivos realizados en la noche” (“Cementerio de…” 1984). Por otro lado, la comisión afirmaba haber accedido al “libro de ingresos de la Morgue Judicial en el que se detallan que hay subversivos que en un número aproximado de 300 ingresaron entre los años 1976 y 1977” (“Cementerio de…” 1984). Según la declaración, los cadáveres, “remitidos a la morgue con evidentes signos de tortura, numerosos impactos de bala y señales de haber sido atados de pies y manos” (“Cementerio de…” 1984), fueron finalmente sepultados en horas de la noche, por orden de personal militar y policial.

Detengámonos en los documentos mencionados durante la visita de Conadep a Córdoba. Tanto en la carta de 1980 como en los libros de ingresos de la morgue judicial encontramos referencias a la práctica de inhumación de personas no identificadas en el Cementerio San Vicente. Sin embargo, la forma en la que aparece esta práctica difiere según las características y particularidades de cada uno de dichos documentos. Como plantean Lowenkron y Ferreira (2014), analizar estos documentos como artefactos culturales (Stoler y Sierra 2010) permite comprender las perspectivas y preocupaciones de quienes los han producido, así como identificar las convenciones que dan forma a lo que puede y no ser registrado en ellos. Teniendo en cuenta estos elementos, veamos primero las características de la carta de los trabajadores de la morgue. Este documento pertenece al género textual de la correspondencia. Ha sido producido con la intencionalidad de efectivizar, ante la más alta autoridad gubernamental, reconocida y legitimada por los emisores, la del presidente de facto, un reclamo de tipo laboral. Tal como sostiene Crenzel, “sus remitentes buscan ser leídos y escuchados por su destinatario y esperan de su interlocutor respuesta a sus demandas” (2005, 49). Con el fin de evidenciar las condiciones de insalubridad en las que desempeñan sus labores diarias, los trabajadores mencionan los episodios de inhumaciones colectivas de cadáveres de “delincuentes subversivos”. Es interesante que, tanto la recepción de cadáveres sin identificación como el operativo montado para su inhumación sean presentados allí como eventos que irrumpen en la cotidianidad de los trabajadores, es decir, como acontecimientos excepcionales. Ahora bien, la manera detallada en la que eligen describir el operativo, valorado allí como una “macabra tarea”, no busca ser una denuncia de lo que pasó, sino, por el contrario, dejar constancia de que, “a pesar de todo esto” -de las malas condiciones laborales, edilicias y de higiene-, “no tuvi[eron] ningún tipo de reparos en realizar la tarea ordenada”. En el escrito, “los cadáveres operan como mediación de su reclamo, como el modo a partir del cual, quienes los nombran e invocan, pretenden tornar sus demandas justificadas a los ojos de la autoridad” (Crenzel 2005, 50). Los detalles de la descripción remiten a la gramática del sacrificio (Garriga 2017), estudiada como mecanismo de distinción para el caso de trabajadores de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, los libros de ingreso de la morgue judicial son documentos que fueron producidos burocráticamente, con el fin de registrar los ingresos/egresos diarios de cadáveres de la institución. Estos artefactos de registro oficial (Peirano 2002) son una serie de cuadernos rectangulares, de tapas negras, que han sido completados de manera manuscrita por diversos trabajadores de la morgue. En cada hoja, se observan una serie de datos -número de orden, fecha de ingreso, recibido por, horas, procedencia, nombre y apellido, fecha de autopsia, médico forense, juzgado, causa de muerte, diagnóstico, domicilio/destino/cementerio, fecha de salida, hora de salida, entregado por, empresa y retirado por- organizados en un cuadro de doble entrada que ocupa todo el largo de dos páginas consecutivas. Es interesante mencionar que allí, el ingreso de cadáveres “NN” no aparece como un evento disruptivo o excepcional, sino, más bien, como parte del acontecer cotidiano de la necrópolis. A manera de ejemplo, podemos mencionar el caso de siete cadáveres “NN”, ingresados en octubre de 1976 en el libro de la morgue11. Con hora “18:15” y diferentes “números de orden”, observamos el ingreso de cuatro “NN” (adultos masculinos) y tres “NN” (adultos femeninos), todos ellos remitidos por “juez militar de turno”; no se observan datos en los campos de “causa de muerte” ni “diagnóstico”; mientras que en el de “destino” se registra “CEM. San Vicente” y en el de “fecha de salida” “11/11/1976”. La “empresa” que retira es el “Ministerio de Bienestar Social”. En otros casos, también es posible encontrar algunas variaciones en el registro de cadáveres “NN” en los libros de la morgue, como pueden ser las inscripciones “enfrentamiento fuerzas seguridad” en el campo de “causa de muerte” y “politraumatismo por herida de balas” en “diagnóstico”. Más allá de las generalidades que presentan estas fórmulas administrativas vemos que, a diferencia de lo que ocurre en la carta, aquí encontramos individualizados los ingresos de cadáveres no identificados y su traslado al cementerio. Mientras que la carta ofrece información contextual y más general -agencias estatales involucradas, tratamiento de los cuerpos, lugar de depósito en la morgue, modo de traslado, sitio de enterramiento en el cementerio, etc.-, los libros de ingresos de la morgue permiten individualizar y dar carnadura, a la práctica de la inhumación irregular a través del registro de información particularizada -fecha de ingreso, número de orden, responsable de autopsia, etc.- sobre cada cuerpo “NN” ingresado.

Ahora bien, como ocurre con otro tipo de registros oficiales indagados históricamente, los libros de la morgue evidencian las variaciones acontecidas a lo largo del tiempo, respecto a la inhumación de personas no identificadas en cementerios públicos. Como ya han señalado Somigliana y Olmo (2009), durante buena parte del siglo XX, las personas inhumadas como “NN” en cementerios públicos correspondían a dos franjas etarias: por un lado, la de individuos que morían alrededor del nacimiento; por el otro, quienes transitaban la madurez o comienzos de la ancianidad. En este último grupo, el 90 % eran hombres con causas de muerte -inscritas en certificados de defunción y registros de cementerio- vinculadas a enfermedades crónicas, paros cardiorrespiratorios y accidentes ferroviarios. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, realizado en 1987, “estas regularidades manifestaron varias modificaciones durante los años en que se produjo la escalada represiva de la última dictadura” (Gandulfo 2015, 122). Según este informe, durante el bienio 1976-1977 se observa una súbita explosión demográfica de inhumaciones de “NN” en las concentraciones urbanas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se pueden observar un predominio de personas jóvenes (entre los 15 y 35 años), un aumento relativo en la tasa de mujeres y un cambio en las causas de muerte que pasaron a ser “herida de bala” y “traumatismo de cráneo”. El informe indica que, en los dos primeros años de la dictadura, el número de cadáveres “NN” registrados supera, en mil setenta y ocho casos, el número del período considerado para el informe (1970-1984), que era de ciento cincuenta por año (Snow y Bihurriet 1992). En definitiva, el análisis histórico de este tipo de documentos oficiales, evidencia que la proporción entre hombres y mujeres, así como la distribución por edades de los casos de “NN” registrados, “se corresponde, exactamente, con la de aquellos cuyo secuestro era denunciado contemporáneamente. Las causas de muerte, también, con el destino que previsiblemente corrían” (señalado Somigliana y Olmo 2009, 53).

Más allá (o más acá) de los documentos: avances y retrocesos de la búsqueda

Un mes después de la visita de la Conadep a Córdoba, el juez Becerra Ferrer, a cargo del Juzgado Federal n.o 1, ordenó iniciar una serie de tareas de búsqueda, así como la exhumación de una fosa común en el Cementerio San Vicente. La medida respondía a la denuncia presentada por Elena Corbin, madre de Daniel Barjacoba, quien afirmaba que los cuerpos de siete jóvenes habían sido remitidos a la morgue en el mes de octubre de 1976, desde la localidad Los Surgentes en la provincia de Córdoba, siendo, finalmente, inhumados como “NN” en el cementerio municipal. El 3 de marzo de 1984 comenzaron, entonces, las excavaciones en el sector c de San Vicente, denominado Cabecera Norte, ubicado en la parte postrera de la necrópolis, lugar que había sido señalado en la carta de 1980 por los trabajadores de la morgue judicial. A lo largo de dos días consecutivos, empleados municipales excavaron con palas mecánicas aquel sector, sin tomar recaudos para la recuperación de restos óseos, ni para la recogida de evidencias asociadas, rompiendo cualquier tipo de asociación espacial12. Tan es así que, durante el segundo día, los cráneos encontrados fueron colocados en bolsas de nylon, mientras que el resto de los huesos fueron desechados.

Meses después de aquella exhumación, un grupo de especialistas forenses, encabezado por el antropólogo Clyde Snow, llegó a Córdoba con el fin de colaborar en el análisis de veinte bolsas plásticas que contenían los cráneos hallados en San Vicente. Con base en estudios odontológicos, pudieron identificar los restos mortales de Cristina Constanzo, una de las siete víctimas asesinadas en Los Surgentes. Ahora bien, siguiendo los conceptos presentados por Salado et al. (2021), si el destino del cuerpo de Cristina pudo ser conocido a partir de su identificación, ¿sería posible reconstruir su paradero?13 . Tal como vimos en el apartado anterior, a partir del registro de los libros de ingreso de la morgue judicial, es posible reconstruir, al menos en parte, el trayecto que siguió el cuerpo de Cristina luego de su asesinato. Sabemos que ingresó a la necrópolis, junto a las otras seis víctimas, un día de octubre de 1976 y que, veinticuatro días después, fue trasladada e inhumada en el Cementerio San Vicente. De esta manera, este tipo de registros oficiales nos permiten empezar a comprender la manera en que los cuerpos de los asesinados, transformados en “NN”, fueron incorporados a las rutinas de las dependencias estatales con el fin de concluir el último paso del proceso de desaparición/eliminación. Como veremos más adelante, estos mismos documentos burocrático-administrativos, indagados de manera relacional, permitieron revertir aquel objetivo del poder desaparecedor (Calveiro 2004), brindando pistas para la localización e identificación, es decir, para la aparición de los cuerpos desaparecidos.

Más allá de aquella primera, y única, identificación, el saldo del trabajo no científico de exhumación, realizado en 1984, fue “la destrucción de una fosa común conteniendo una cifra incalculable de esqueletos humanos, que poco después fueran derivados al horno crematorio del mismo cementerio, por orden de autoridades municipales” (Olmo y Salado 2008, 5). Luego de esto, al igual que ocurrió en otros cementerios del país, se cerró la búsqueda de personas desaparecidas en el San Vicente. Y es que, hacia finales de los años ochenta, la presión ejercida al Gobierno de Alfonsín, por los levantamientos militares y las consiguientes promulgaciones de las leyes de obediencia debida14 y punto final15, limitó drásticamente los avances en términos de verdad y justicia que, junto con la insistencia en la memoria, se constituían en los tres horizontes de demanda de las organizaciones de derechos humanos. No fue sino hasta el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner que “comenzó a gestarse una política estatal de la memoria que representaba principalmente a las víctimas del terrorismo de Estado” (Da Silva 2014, 31). El nuevo contexto, abierto a inicios del siglo XXI, estuvo marcado por la recuperación, por parte del Estado, de las consignas del movimiento de derechos humanos.

En ese nuevo escenario tuvieron lugar las investigaciones que, entre otras cosas, derivaron en el hallazgo e identificación de los restos de Mario Osatinsky en San Vicente. En junio de 1998, la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa aceptó la petición realizada por Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de reanudar las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. De esta manera, fue reabierta la causa “Luciano Benjamín Menéndez y otros -Delitos cometidos en la represión de la subversión- Exp. 11-M-87” y las causas acumuladas que tenían por finalidad “indagar y establecer la verdad, haciendo cesar el estado de incertidumbre de las personas desaparecidas, con el objeto de conocer su destino final” (Gandulfo 2018)16. La investigación quedó en manos del Juzgado Federal n.º 3, a cargo de la jueza Garzón de Lascano. En el año 2002, con el objetivo de verificar la existencia de remanentes de las excavaciones de 1984 en el Cementerio San Vicente, la jueza convocó como peritos oficiales a miembros del EAAF.

Las particularidades de un hacer: la investigación antropológica forense en San Vicente

El surgimiento de la antropología forense no siguió una misma trayectoria en los diversos países y regiones en los que actualmente se desarrolla. La disciplina devino como respuesta a diferentes problemáticas surgidas en contextos sociohistóricos particulares. En Argentina, su desarrollo estuvo vinculado a las terribles consecuencias del terrorismo de Estado desplegado a lo largo y ancho del país, entre 1976 y 1983. La necesidad de investigar científicamente los crímenes que habían sido cometidos por el propio Estado, con ocultamiento de cuerpos, y no los hechos cometidos por particulares, hizo que la definición y el campo habitual de la antropología forense, respecto al mundo anglosajón, fueran diferentes. Desde sus comienzos, el EAAF debió “generar una forma de trabajo que no existía, un modelo transversal, que incluyera la investigación, la recuperación de restos, el análisis, los procesos de identificación” (Federman et al. 2022, 2); abarcó lo que habitualmente se conoce como investigación previa de la desaparición, al enfatizar el contacto directo con los familiares de las víctimas y sus comunidades (Fondebrider 2005). El desarrollo de la antropología forense implicó, entonces, la investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos, la asistencia y contención de los familiares de las víctimas en su derecho a la verdad y a la justicia -al brindarles una investigación forense independiente y la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos-, y la contribución en la reconstrucción histórica del pasado reciente. La principal particularidad del hacer antropológico forense en Argentina fue la incorporación de la investigación histórico-contextual como un componente más del proceso, ya conformado por las tareas arqueológicas y el análisis bioantropológico. Este hacer, que posteriormente fue extendido a otros países de la región, quedó integrado por estas tres etapas principales: la investigación preliminar o histórica, el trabajo arqueológico y el análisis de laboratorio.

Como había hecho en cada uno de los trabajos para los que había sido convocado, tras su arribo a Córdoba hacia fines de 2002, el EAAF organizó la investigación siguiendo esas tres etapas de trabajo. Mientras que la etapa de investigación preliminar se centra en la recopilación de antecedentes sobre las personas desaparecidas, así como en la reconstrucción de los hechos desde el momento en que se produce la desaparición (Salado et al. 2021), en el caso cordobés, el equipo “trabajó en la recopilación y análisis de toda la información referente a las inhumaciones clandestinas” (EAAF 2005, 19). Su objetivo era cruzar datos -número de víctimas, fechas de desaparición, fechas de enterramientos, certificados de defunción, etc.-, para establecer hipótesis sobre la identidad de las víctimas. De acuerdo con el informe del EAAF (2005), fueron indagados distintos tipos de fuentes. Fuentes de carácter judicial: la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos en autos Pérez Esquivel Adolfo y Martínez María Elba s/presentación” (Exp. n.o 9693), las causas judiciales del fuero ordinario federal o militar y los libros de ingreso de la morgue judicial; fuentes de carácter burocrático: las actas de defunción del registro provincial de las personas, y fuentes de carácter testimonial: se confeccionó un listado de personas denunciadas como desaparecidas en la provincia de Córdoba y alrededores, se analizaron los testimonios de personas liberadas de los CCD La Perla y Campo La Ribera, y se recopilaron testimonios de familiares y compañeros de militancia de las víctimas. De esta manera, en la etapa de investigación preliminar, y a partir de la recuperación y análisis de información testimonial, burocrática y judicial, el equipo de antropología forense pudo comenzar a vislumbrar las estrategias y el modus operandi de ocultamiento de cuerpos en la provincia de Córdoba, así como establecer distintos acercamientos en cuanto a la ubicación de las fosas y la identidad de las personas inhumadas en ellas.

En lo que respecta al trabajo arqueológico, si bien los trabajos en el cementerio se iniciaron a fines de 2002, fue en febrero de 2003 que comenzaron las excavaciones a gran escala en el sector c.

Esta parte del Cementerio de San Vicente constituía, en los tiempos de los episodios investigados, la zona posterior de la necrópolis, y las fotografías aéreas de los años setenta/ochenta que se consiguieron, permiten constatar que su utilización para la práctica de inhumaciones es posterior a 1974. (Olmo y Salado 2008, 6)

Para la localización del sitio de inhumación, resultó clave el testimonio de José Caro, funcionario de la morgue judicial, firmante de la carta a Videla de 1980 y quien había participado de las exhumaciones no científicas realizadas en 1984. Así, también, el equipo mantuvo entrevistas con los familiares de los asesinados en Los Surgentes, quienes habían presenciado las exhumaciones ordenadas por la justicia en 1984. Buscaba “comprender mejor la dinámica sufrida por el sitio” (Olmo y Salado 2008, 6) en el transcurso del tiempo y sus alteraciones. A partir de los testimonios recogidos y los resultados de tareas de prospección, se definió un sitio de excavación en el mencionado sector c.

Excavando a niveles artificiales de 20 cm de espesor, se halló un segundo nivel conteniendo restos óseos humanos desarticulados, residuos de ataúdes (cajas metálicas), bolsas de nylon, sondas y otros residuos de probable origen hospitalario. En el cuarto nivel, a unos 70 cm de profundidad, se halló un conjunto de diecinueve esqueletos humanos articulados. Unos 30 cm debajo de ese primer piso, fue hallado el piso 2 del sitio Cabecera Norte, donde se recuperaron un total de setenta y dos esqueletos humanos. Algunos individuos presentaban pequeñas chapas metálicas con un número de dos o tres cifras grabado, localizadas en la región del carpo (zona de la muñeca). El EAAF interpretó este hallazgo como “una práctica compatible con el paso de los cuerpos por las morgues” (Olmo y Salado 2008, 6). A partir del análisis de los libros de la morgue judicial, observó que algunos de los cuerpos ingresados, registrados en 1976, tenían números asociados; tales números eran coincidentes con las piezas metálicas numeradas encontradas en la fosa. Esto permitió establecer una hipótesis sobre las posibles fechas en las que se habían producido las inhumaciones irregulares colectivas: siendo el piso 2 el más antiguo, correspondía a un episodio de inhumación múltiple ocurrido a fines de abril de 1976; mientras que el piso 1 era de un evento posterior, acontecido en julio de 1976. Con noventa y un esqueletos humanos, Cabecera Norte se convertía en la fosa común más grande, asociada al terrorismo de Estado, excavada en Latinoamérica con métodos arqueológicos (ver figura 3).

La búsqueda prosiguió y, a doce metros del límite sur, fue hallado un tercer conjunto de restos humanos, denominado Franja Central, este correspondía al evento de inhumación de agosto de 1976. De allí, se recuperaron restos de treinta y dos individuos. La característica más importante de este enterramiento fue “la alta cantidad de partes anatómicas no asociadas a un esqueleto en particular, como si se hubieran inhumado numerosos miembros seccionados junto a los esqueletos completos” (Olmo y Salado 2008, 7). A partir de los sondeos realizados en las inmediaciones de este último sitio, el EAAF confirmó la completa destrucción, que habían provocado las excavaciones realizadas en 1984, de un evento de inhumación múltiple que había acontecido en diciembre de 1976.

Fuente: nota publicada en el diarioLa Voz del Interior, Córdoba, 2 de julio de 2003, A4.

Figura 3. Sitio denominado “Cabecera Norte” en el Cementerio San Vicente, Córdoba

La etapa de análisis de laboratorio tuvo un doble objetivo: por un lado, identificar a las víctimas y, por otro, esclarecer la posible causa y el modo de su muerte. De tal manera, el equipo llevó adelante la limpieza, el análisis bioantropológico17 y el registro gráfico y fotográfico de cada uno de los esqueletos exhumados del Cementerio San Vicente. A partir del análisis de los restos, corroboró, tanto en el sitio Cabecera Norte (91 esqueletos) como en Franja Central (32 esqueletos), la existencia de dos grupos poblacionales: un conjunto menor de personas jóvenes (en el rango de 15 a 40 años), con mayor frecuencia de signos de muerte violenta; y otro subgrupo mayoritario de personas de más de 40 años, con enfermedades degenerativas y mala salud oral en general, que correspondía a cuerpos no reclamados (indigentes y ancianos) que ingresaron a la morgue por causas ajenas al hecho investigado. Solo veintitrés esqueletos de Cabecera Norte y cinco de Franja Central presentaban evidencias de autopsia, “lo que significa que al 75 % de los cuerpos que ingresaron en dicha fecha a la morgue, no le fue practicada autopsia médico-legal destinada a determinar la causa de la muerte” (Olmo y Salado 2008, 10). El equipo observó que las chapas metálicas se asociaban, principalmente, a personas con signos de muerte violenta y de edad biológica menor o igual a 35 años. Este hallazgo evidenció que la colocación de las chapas, por personal de la morgue judicial, no había sido aleatoria; habría tenido que ver con “un posible intento de discriminar o resaltar de alguna manera la evidencia de cadáveres con elementos de muerte violenta” (Olmo y Salado 2008, 10). Más que interesante, para nuestro análisis, es el hallazgo de cinco esqueletos, del piso 2 de Cabecera Norte, con indicios de lepra en el tejido óseo de miembros inferiores. Respecto a este dato, el EAAF advertía en su informe que, anexo al cementerio, entre 1965 y 1979, había funcionado un hospital transitorio para enfermos de lepra:

Es posible que el traslado de dichos cuerpos hasta la fosa fuese directo, sin pasar por la morgue, lo que explicaría que no exista concordancia entre el número de esqueletos encontrados y el registrado en el libro de la morgue. (Olmo y Salado 2008, 10-11)

Tal como vimos en la nota periodística de julio de 2003, el primer gran logro de las investigaciones de carácter científico realizadas en San Vicente fue la identificación de Mario Andrés Osatinsky. Su esqueleto había aparecido en el piso 2 de Cabecera Norte, asociado a la chapa metálica n.°160. Ese “pequeño” hallazgo arqueológico, llamado técnicamente “evidencia asociada”, permitió, a través de la comparación con los datos surgidos del libro de ingreso de la morgue, reconstruir el trayecto (o paradero) del cuerpo de Mario, desde el momento de su asesinato hasta ser localizado en una fosa común abierta en los confines del cementerio. Hasta la actualidad, además de Mario, fueron identificadas catorce personas, todas ellas secuestradas y desaparecidas entre 1975 y 1977 en Córdoba: Liliana Sofía Barrios, Horacio Pietragalla, Gustavo Gabriel Olmedo, Hilda Palacios, Graciela Torres, Hugo Estanislao Ochoa, Alejandro Álvarez, Rafael Ángel Grimald, Miguel Ángel Olmos, Carlos Antonio Cafferatta, Guillermo Enrique Bártoli, Eduardo Juan Jensen y Pablo Daniel Ortman.

Discusión y conclusiones

En general, cuando hablamos de las metodologías represivas implementadas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, suele ponerse el acento en su aspecto clandestino e ilegal. Es decir, en los secuestros, los CCD y la eliminación de los cuerpos de los asesinados a través de “los vuelos de la muerte” o del entierro clandestino en algún predio militar. Sin embargo, tal como vimos, hubo otro aspecto del terrorismo de Estado, quizás menos explorado, que fue el de la yuxtaposición entre formas clandestinas e ilegales y formas legales y administrativas de la represión. A partir de la descripción del proceso de búsqueda y hallazgo de los restos de personas desaparecidas en el Cementerio San Vicente, intentamos dar cuenta de esa yuxtaposición, de esa zona gris.

Como ha afirmado Gandulfo (2015), en la puesta en práctica de la inhumación irregular en cementerios públicos, los cuerpos fueron el eje de una serie de procedimientos burocráticos asentados en diversos tipos de registros. De manera poco usual, la carta de los trabajadores de la morgue judicial, escrita a Videla en 1980, se configura como un documento de tipo administrativo que evidencia una descripción descarnada, con gran detalle, de la recepción de cadáveres “NN” en la morgue, de su almacenamiento y posterior traslado e inhumación en un cementerio municipal. En ella, el enterramiento masivo de cuerpos sin identificación era relatado como un acontecimiento excepcional, que había interrumpido la cotidianeidad de la institución y sus trabajadores. Por su parte, los libros de ingreso de la morgue judicial dan cuenta de cómo esa gran cantidad de cadáveres “NN” que llegaba a la institución -destinada a la recepción, análisis y almacenamiento de cadáveres judicializados- recibía un trato rutinario y administrativo, aunque adaptado a lo excepcional de las circunstancias. Tanto uno como otro documento permiten reconstruir aspectos más generales de la práctica de inhumación irregular, así como aspectos más específicos respecto del trayecto seguido por los cadáveres de algunos de los asesinados, como sucede con los libros de la morgue. Los mismos documentos burocrático-administrativos que habían posibilitado al Estado terrorista escindir los nombres (las identidades) de los cuerpos y continuar el proceso de desaparición/eliminación de cadáveres, en un contexto diferente al de su producción, permitieron desandar dicho proceso.

Tras la vuelta a la democracia, en 1984, la carta y los libros de la morgue sirvieron de evidencia para comenzar excavaciones en el Cementerio San Vicente. Sin embargo, la inmensa impericia durante el proceso de excavación no solo impidió lograr resultados positivos -más allá de una única identificación-, sino que, además, destruyó por completo gran parte del lugar de enterramiento y la evidencia allí localizada. En 2003, en cambio, la aplicación de un particular hacer antropológico forense, con el desarrollo de distintas etapas de investigación -preliminar, trabajo de campo y análisis de laboratorio-, posibilitó la localización de una gran fosa común, la identificación y restitución de restos de víctimas a sus familias y la incorporación de la prueba material sobre los delitos cometidos, en el marco de los procesos judiciales. Pero, también, permitió comprender, de manera integral, los diversos eventos de inhumación irregular que se habían sucedido en dicho cementerio, a lo largo de un período acotado de tiempo, así como la heterogénea composición del universo de personas allí enterradas.

El conocimiento producido a lo largo del proceso de investigación técnico-científica da algunas pistas para intentar comprender el extensivo uso de la inhumación irregular en cementerios públicos, como método de desaparición/eliminación de cuerpos, durante la segunda mitad de los años setenta. Si, como señala Somigliana, “frente a circunstancias extraordinarias [los burócratas] emplearon -casi indefectiblemente- los recursos ordinarios de que disponían” (2012, 31), no es extraño entonces que los cadáveres de los desaparecidos hayan sido inhumados en el sector destinado a la población “NN” regular de los cementerios públicos de nuestro país, esto es, muertos de sectores de bajos recursos, indigentes, enfermos (de lepra y cólera), etc. Siguiendo esta línea argumental, se vuelve imperioso continuar indagando otros cementerios, de diversos municipios, con el fin de agotar las posibilidades de búsqueda de gran cantidad de personas desaparecidas, cuyo destino final aún aguarda ser develado.

El trabajo con los documentos burocrático-administrativos como eje de indagación (Sarrabayrouse 2022) y la voluntad de no escindir “la conducta social observable de las producciones materiales” (Muzzopappa 2022, 90) produjeron todo un proceso de búsqueda, hallazgo y restitución, en el que interactuaron distintas disciplinas científicas y áreas investigativas. Es en esta acción de apertura hacia otras disciplinas y, con ello, hacia otras lecturas de lo social, en este “proceso de reconciliación de la información” (Federman et al. 2022, 6), en el que se inscribe el horizonte ético de la antropología forense, una postura que busca garantizar la universalidad de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad. Es esa la razón de ser de la disciplina, que encuentra su validación no solo en los procedimientos técnicos o protocolarizados, sino también en un procedimiento que tiene que ver con una ética, la de garantizar los horizontes de efectividad de la investigación y respeto a las personas afectadas.