Introducción

En el tracto gastrointestinal de las aves habita una comunidad diversa de bacterias, hongos y protozoos interactuando constantemente con el huésped; la adquisición y desarrollo de esta microbiota intestinal en pollos de engorde se origina desde la eclosión, con los microbios que se encuentran en la superficie de la cáscara del huevo, además de la contaminación por vectores externos como el medioambiente, el alimento y el personal que manipula las aves30. La microbiota alcanza su estabilidad alrededor de la segunda semana de vida del pollo, edad en la que se constituye en su mayoría por bacterias anaerobias facultativas como Lactobacillus sp, Enterococcus sp. y Escherichia coli que representan entre el 60 y 90% de la microbiota intestinal; además de otras especies de características anaerobias estrictas que se encuentran comúnmente en el íleon y el duodeno como: eubacterias, clostridios, propionibacterias y fusobacterias5,31.

La población microbiana del tracto gastrointestinal se encuentra estrechamente relacionada con la salud y la nutrición de los animales, debido al papel que desempeñan en procesos como la digestión y absorción de nutrientes, el metabolismo de residuos dietéticos, la producción de vitaminas y la salud del mismo tubo digestivo18. Por estos motivos, la industria avícola puso especial empeño en el control de la microbiota intestinal de los animales para obtener los mejores beneficios productivos, recurriendo para este fin al uso de antibióticos en dosis subterapéuticas, que actúan como promotores de crecimiento14. Sin embargo, con esta práctica se ha producido una creciente preocupación por los efectos adversos que se pueden generar sobre la salud humana, considerando la posibilidad de inducir resistencia antibiótica, lo que ha conllevado a que regiones como la Comunidad Económica Europea restrinjan la inclusión de algunas de estas sustancias en la ración de los animales7.

El objetivo de esta revisión es presentar un análisis de los principales resultados experimentales, sobre el uso de los ácidos orgánicos en relación con la fisiología intestinal, los parámetros productivos y hematológicos en el pollo de engorde, toda vez que reemplazar a los antibióticos promotores de crecimiento (AGP), con otros aditivos dietéticos que no generen riesgo en la población humana, se ha convertido en un propósito común de la nutrición animal. Y los ácidos orgánicos, han demostrado poseer capacidad bactericida y acidificante en el medio intestinal, principalmente, sobre las bacterias potencialmente patógenas, promoviendo consigo una mejor funcionalidad del intestino y un mejor crecimiento de los animales13,19.

Ácidos orgánicos

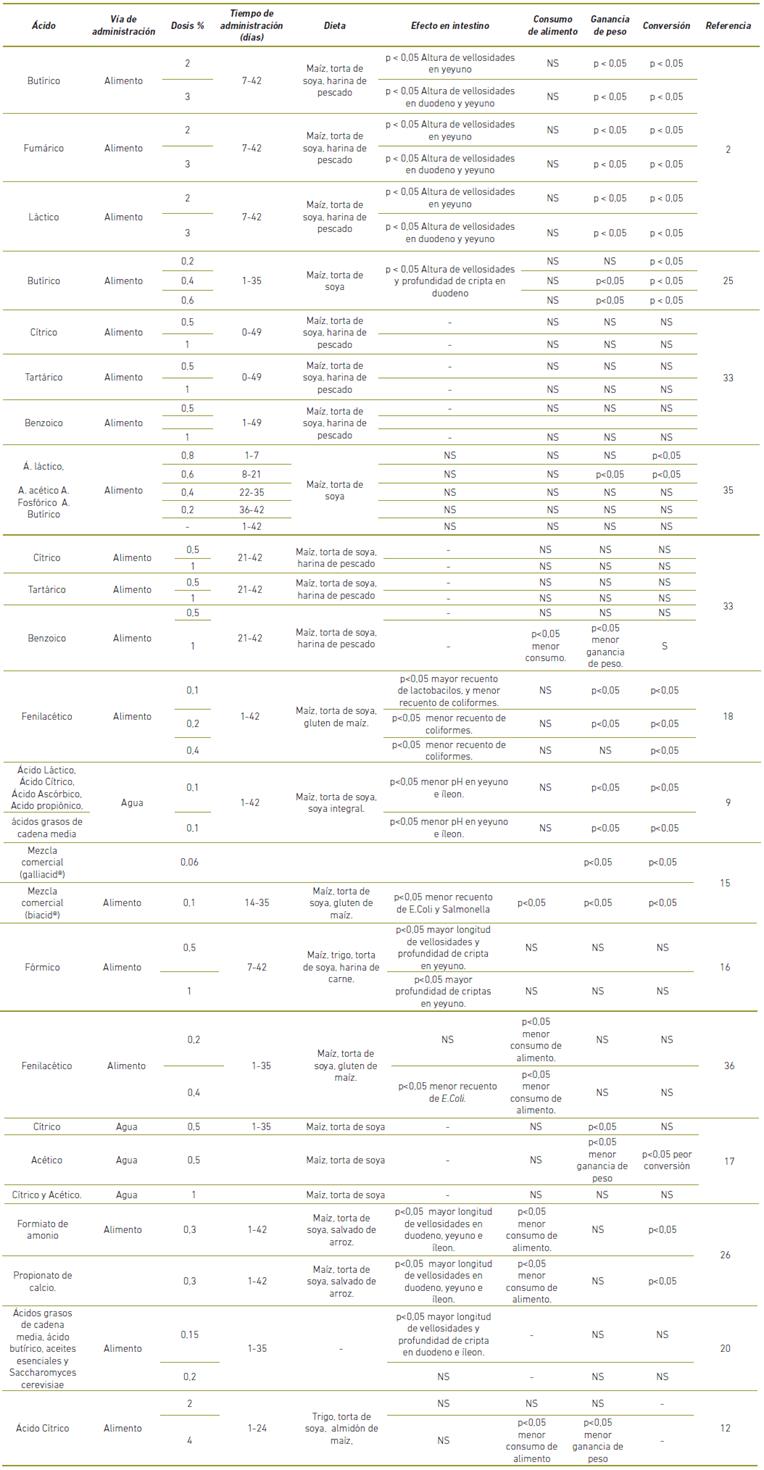

Químicamente la principal característica de los ácidos orgánicos (AO) es la presencia del grupo funcional carboxílico unido a un hidrógeno o a una cadena lineal de átomos de carbono (Tabla 1), con diferencias entre ellos en la saturación de dicha cadena8.

Tabla 1 Ácidos orgánicos de uso común*

*Adaptado de: Cherrington et al. (1991)8 y Dibner & Buttin, (2002)11

Los ácidos orgánicos han sido comúnmente empleados por la industria cárnica, entre ellos los ácidos: fórmico, acético, propiónico, butírico, láctico, málico, tartárico, fumárico y cítrico19,11, gracias a su bajo costo y al reconocimiento como aditivo para reducir el riesgo microbiano por la Administración de Alimentos y Medicamentos-FDA11,22. Ya en las últimas dos décadas, estos ácidos se han empleado como aditivos en la alimentación de animales de producción, con miras en la disminución del uso antibióticos promotores de crecimiento19,29.

Mecanismo de acción bactericida

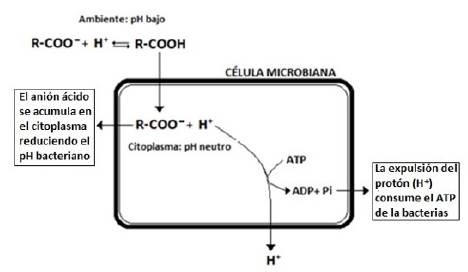

En el medio exterior estos ácidos se encuentran en su forma no disociada (Figura 1), lo cual favorece su difusión a la bacteria; el pH del citoplasma permite que el ácido se disocie y libere su ion hidrógeno (H+) formando el anión ácido (RCOO-), acidificando el citoplasma bacteriano y con esto generando problemas metabólicos, cambios conformacionales en las proteínas estructurales, en las enzimas, en los ácidos nucléicos y en los fosfolípidos10,29. En consecuencia, la bacteria emplea mecanismos de defensa como bombas de eflujo que consumen su ATP llevándola a la muerte.

Figura 1 Mecanismo de acción bactericida de los ácidos orgánicos. Adaptado de: Davidson & Taylor, (2007)10.

Gracias a la capacidad de eliminar bacterias, acompañada de la seguridad que presupone su uso para la industria alimentaria, los AO en las últimas décadas han sido empleados como un aditivo en la alimentación de animales de producción como aves y cerdos con miras en la disminución del uso de antibióticos promotores de crecimiento19,29. No obstante, aunque la capacidad bactericida de los AO ha sido ampliamente reportada y su uso como aditivo en la dieta de pollo de engorde en reemplazo al uso de antibióticos promotores de crecimiento es prometedor, en algunas variables, existen discrepancias en los resultados experimentales por lo que se hace necesario profundizar en los diversos factores que pueden afectar su eficacia sobre la mejoría de los parámetros productivos en el pollo de engorde.

Ácidos orgánicos en la avicultura

Conversión y consumo de alimento

Adil et al. (2010)2 observaron mejor conversión alimenticia en aves suplementadas con 3% de ácidos: láctico, butírico y fumárico (1,84 ± 0,03, 1,85± 0,05 y 1,83 ± 0,02, respectivamente), que aquellas que no recibieron ningún ácido en la dieta (2,02 ± 0,03). Esta mejoría en la eficiencia alimenticia, sostienen los autores, que está ligada al hecho de que la ganancia de peso fue superior en los animales que consumieron el alimento con los ácidos. Panda et al. (2009) gastrointestinal tract health and carcass characteristics in young broiler chickens. Control starter (0-3 wk25 al comparar ei efecto de la inclusión de ácido butírico al 0,4% en la dieta versus dos grupos control, uno negativo y otro con Furazolidona, manifiestan que aunque no se observan diferencias estadísticas significativas en el consumo de alimento entre los grupos experimentales, los animales suplementados con ácido butírico presentan mejor conversión alimenticia (1,75 ± 0,01 g) que aquellos que reciben Furazolidona (1,80 ± 0,01 g) y que aquellos que consumen alimento libre de estos aditivos (1,86 ± 0,01 g); por lo que concluyen que es posible reemplazar el uso de antibióticos promotores de crecimiento por ácidos orgánicos en el pollo de engorde.

En lo que se refiere al consumo de alimento con el uso de ácidos orgánicos en pollo de engorde, Pirgozliev et al. (2008)28, al evaluar el ácido sórbico y fumárico en concentraciones crecientes desde 0,5% hasta el 1% en la dieta versus un grupo control negativo, durante un periodo de treinta días, destacan que las aves del grupo control presentan mayor consumo de alimento (P<0,05) que las que reciben los ácidos orgánicos. En el mismo sentido, Talebi et al. (2010)33 al alimentar pollos de engorde de 21 a 42 día de edad con 1% de ácido benzoico en la ración, observaron menor consumo de alimento en los animales que recibieron el ácido en la dieta. Los autores, al igual que Adil et al. (2010)2, atribuyen a la alteración de la palatabilidad del alimento ocasionada por la alta concentración de los ácidos orgánicos como la responsable de la disminución en el consumo.

Por consiguiente, la adición de ácidos orgánicos en la dieta genera mejor conversión alimenticia, y mayor ganancia de peso. Sin embargo, es recomendable tener en cuenta las concentraciones que se utilizan del AO, con el fin de evitar alteraciones en la palatabilidad, y consumos bajos de alimento. Por otra parte, la forma de inclusión del ácido es otro factor importante; ya que, al utilizar el ácido butírico individual, se evidencian resultados favorables tanto en la ganancia de peso como en la conversión alimenticia, caso contrario al incluirlo en mezcla (Adil et al. 2010; Panda et al. 2009; Vieira et al. 2008).

Ganancia de peso

Adil et al. (2010)2, observaron que el peso final en pollos de engorde mejora después de suplementar el alimento con ácido fumárico o ácido láctico al 3%. Hassan et al. (2011)15, reportan similares resultados al comparar el efecto de una mezcla comercial de cuatro ácidos orgánicos: fumárico, formato de calcio, propionato de calcio, y sorbato de potasio acompañados de aceite vegetal hidrogenado, contra un grupo control negativo y otro con Enramicina, evidenciando mejor peso a los 21 y 35 días de edad en los animales suplementados con AO; por lo que concluyen los autores que los ácidos orgánicos pueden reemplazar a los antibióticos promotores de crecimiento en aves que presenten buenas condiciones sanitarias.

Wang et al. (20 1 0)36 manifiestan que al suplementar la ración de pollo de engorde con ácido fenilacético hasta el día 21 de edad la ganancia de peso de los animales disminuye. Mientras que, Hernández et al. (2006)16 informan que al utilizar ácido fórmico a niveles de 5 y 10 mg/kg durante los 42 días de vida de las aves, estas no evidencian mejoría en el rendimiento productivo; a conclusión similar llegaron Kim et al.(2014)18 al evaluar el mismo ácido en dosis de 0,4%, en pollos durante la fase de 1 a 21 días de edad, por lo que sostienen que la dosis del ácido es uno de los factores importantes a tener en cuenta al momento de evaluar los resultados experimentales.

Según Panda., (2009)25 la inclusión de ácidos orgánicos en la dieta de las aves a dosis insuficientes no muestra resultados favorables sobre los parámetros productivos, como lo evidenciaron al usar acido butírico al 0,2%, mientras que al aumentar la dosis a 0,4%, los pollos presentaron mayor ganancia de peso y mejor conversión alimenticia. Por otro lado, Islam et al.(2010)17 sostienen que el exceso en la dosis, también, puede afectar negativamente el rendimiento productivo de los animales, al igual que factores como la forma de inclusión del ácido en el alimento y las condiciones ambientales y sanitarias en que son realizados los bioensayos 19,16,27.

Aunque los AO demuestran ser una posibilidad para el reemplazo del uso a los antibióticos promotores de crecimiento, es importante tener en cuenta el tipo de ácido y la dosis que se desea implementar; ya que, según lo reportado anteriormente, los ácidos fumárico, formato de calcio, propionato de calcio, sorbato de potasio, y butírico generaron aumento en la ganancia de peso de las aves; contrario a lo que se evidencio al utilizar ácido fenilacético y fórmico. No obstante, la dosis sigue siendo un factor importante al momento de evaluar los resultados, pero esto debe ir acompañado con el tipo de ácido, puesto que, al utilizar las mismas dosis de 0,4% con el ácido butírico y el fórmico, los resultados no fueron iguales.

Mucosa intestinal

La mucosa intestinal es la encargada de absorber los nutrientes que se suministran en el alimento de los animales, tiene una morfología en forma de dedos denominada vellosidades con el fin de aumentar la superficie de contacto con el alimento. Estas estructuras presentan un crecimiento rápido a partir del segundo día después de la eclosión del huevo como respuesta al cambio en la obtención de nutrientes, y continúan creciendo de manera constante durante el ciclo productivo34. Debido a la relación fisiológica de estas estructuras con la productividad es de gran importancia mantener la integridad de la mucosa por medio del uso de aditivos alimentarios27.

Adil et al.(2010)2 sostienen que los ácidos orgánicos en la dieta ayudan a mantener la integridad de las vellosidades intestinales, y por ende mejoran los parámetros productivos del ave; al observar aumento en la longitud de las vellosidades en duodeno y yeyuno al día 42 de vida de las aves, después de haber suplementado la ración con ácido butírico al 3% y fumárico al 2 y 3%. Resultado similar fue encontrado por Paul et al.(2007) 26, al utilizar ácidos orgánicos en forma de sales, como formiato de amonio y propionato de calcio a dosis de 3 g/kg de alimento, durante los 42 días de vida del pollo de engorde.

Otros cambios en la mucosa intestinal, además del aumento de la altura de las vellosidades intestinales, tiene como efecto el uso de los ácidos orgánicos en la dieta, entre ellos están el aumento de ancho de las vellosidades en la totalidad del intestino delgado21, al suplementar con una mezcla de diferentes ácidos a dosis de 0,15% a partir del día 21 de edad; aumento de 105,8 µm en la profundidad de las criptas al suplementar con 1,5 g/kg de una mezcla de ácidos grasos de cadena media, ácido butírico y Saccharomyces cerevisiae20, o aumento de 0,36 µm, en la profundidad de estas estructuras al suplementar la ración con 4 g/kg de una mezcla de ácidos orgánicos3. Esmaeilipour et al. (2011) nutrient retention, jejunal viscosity, and size and pH of the gastrointestinal tract of broilers fed a low-P wheat-based diet. The experiment was conducted as a 2 x 3 factorial arrangement with 2 levels of xylanase (0 and 200 mg/kg12 y Vieira et al. (2008)35 aunque observaron mayor ganancia de peso en los animales que consumieron los ácidos, al incluir ácido cítrico a niveles de 2% y 4% en la ración del pollo de engorde y una mezcla con 40% de ácido láctico, 7% de ácido acético, 5% de ácido fosfórico y 1% de ácido butírico, respectivamente, no evidenciaron cambios en la morfología intestinal de las aves, por lo que afirman que los cambios morfológicos del intestino y la ganancia de peso de las aves generados por el uso de los ácidos orgánicos, en ocasiones, no tienen relación.

Los cambios en la morfología intestinal acompañados de los resultados favorables en los parámetros productivos de las aves, que evidenciaron algunos autores, se atribuyen sin duda a la adición de ácidos orgánicos en la dieta. Sin embargo, es importante profundizar en los resultados, en los que estos dos factores no se presentan juntos. Según Dibner & Buttin, (2002)11, un aporte nutricional adecuado, reducción de factores de estrés y buen manejo, son características fundamentales para la expresión del potencial genético del ave, independiente de la suplementación con ácidos orgánicos u otro aditivo usado como promotor de crecimiento. Razón por la cual, los resultados son más evidentes en aves con mayores desafíos sanitarios.

Hematología

El valor del hematocrito representa el porcentaje de eritrocitos en la sangre, siendo el valor normal en el pollo de engorde de 32% al día 21 y 34% para el día 42 de vida6. En las investigaciones realizadas por Al-Saad et al. (2014)4, Abdel-Fattah et al. (2008)1 y Marín-Flamand et al. (201 4)23 no se evidencia efecto de la adición de ácidos orgánicos en la dieta sobre el hematocrito, el recuento de proteínas, y la hemoglobina de las aves. Por otro lado Al-Saad et al. (2014)4, Kim et al. (2014)18 y Wang et al. (2010)36 manifiestan que el asociado linfoide del tracto gastrointestinal es influenciado positivamente por la modulación que ejercen los ácidos orgánicos sobre la microbiota en el tracto digestivo, al observar aumento en el recuento de las células de la línea blanca después de suplementar la dieta de las aves ya sea con una mezcla de ácido sórbico, ácido propiónico, ácido benzoico y ácido fosfórico o con ácido fenilacético a niveles de 0,1%, 0,2% y 0,4%.

Calcio y fósforo sanguíneo

Hernández et al. (2006)16 y Adil et al. (2010)2, afirman que los ácidos orgánicos butírico, fumárico y láctico promueven una mejor retención intestinal y mayores concentraciones plasmáticas de Ca y P. En este mismo sentido, Nourmohammadi et al. (2016)24 manifiestan que también aumenta el contenido de cenizas y calcio óseos al suplementar la ración de los pollos con 30g/kg de ácido cítrico; resultado también observado por Świątkiewicz & Arczewska-Wlosek, (2012)32 al suplementar, dietas deficientes en calcio y fósforo, con ácidos orgánicos. De acuerdo con estos investigadores, el incremento en la concentración de Ca y P tanto plasmático como óseo, está relacionado con la disminución del pH en el tracto intestinal anterior, con el aumento de la altura de las vellosidades intestinales y con la mayor disponibilidad de calcio debido a la menor cantidad de quelatos formados.

Factores que afectan el uso de ácidos orgánicos

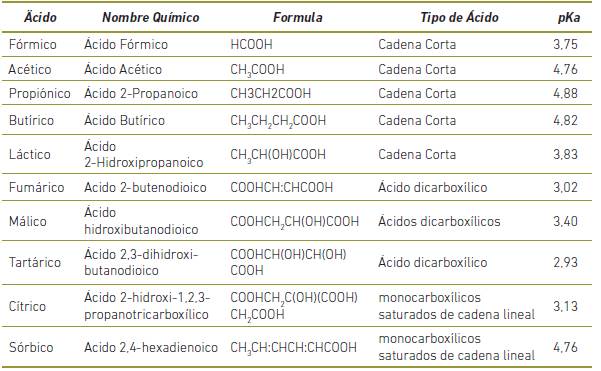

En general, es mayor la cantidad de bioensayos en los que se observa efecto positivo que negativo al suplementar la ración del pollo de engorde con ácidos orgánicos sobre el rendimiento productivo y la resistencia ósea. No obstante, los investigadores al discutir los resultados se centran en los posibles factores que los pudieron afectar y concluyen que para tener un efecto positivo del uso de los ácidos orgánicos como promotores de crecimiento en el pollo de engorde, es importante tener en cuenta el tipo de ácido utilizado para la suplementación2,12,16,25, la dosis del ácido en la dieta17,18,33, la forma de inclusión del ácido, ya sea esta individual o en mezcla9,15,35 y los ingredientes de la ración11,19 (Tabla 2, ver anexo).

Como se observa en la tabla 2, Los autores reportan mejores resultados al suplementar las aves con ácido butírico, fumárico y láctico2,25, que, al incluir ácidos como el cítrico, tartárico y benzoico12), además es indispensable tener en cuenta la dosis de inclusión, ya que al utilizar el ácido fenilacetico al 0,1%, se obtuvieron mejores resultados productivos en las aves que al utilizar niveles de 0,4%18. Por otra parte, la forma de inclusión del ácido es otro factor relevante; al utilizar el ácido butírico individual, se evidencian resultados favorables tanto en la ganancia de peso como en la conversión alimenticia, caso contrario al incluirlo en mezcla 2,25,35. Por último, es de importancia considerar los ingredientes de la dieta, por la capacidad buffer que pueden tener las proteínas y algunos minerales. Sin embargo, cabe resaltar que las dietas experimentales utilizadas en los bioensayos citados en esta revisión, son realizadas a base de maíz y torta de soya (Tabla 2, ver anexo). Lo cual limita la posibilidad de evidenciar el efecto buffer que podrían ejercer las materias proteicas sobre los AO.

En la investigación con ácidos orgánicos como promotores de crecimiento no antibióticos en el pollo de engorde, se debe dilucidar el porqué de la existencia de experimentos en los que no se evidencian alteraciones en los parámetros productivos ni en la morfología intestinal (Tabla 2, ver anexo), como en los realizados por Hernández et al., (2006)16 en los que aunque se observa en las aves aumento en la longitud de las vellosidades intestinales, como efecto de la suplementación ácida, no se presenta mejoría en las variables de producción de las aves20; y finalmente en los que las aves presentan cambios benéficos en la morfología intestinal y al mismo tiempo mejora en sus índices de producción2,9,18 cuando reciben la ración suplementada con ácidos orgánicos. Frente a esa diversidad de resultados, se puede manifestar que el pollo de engorde criado en un ambiente con bajo desafío sanitario de campo, acompañado de una nutrición balanceada acorde a la fase de producción y de una alimentación que minimice las condiciones generadoras de estrés según las condiciones climáticas del ambiente y las prácticas de manejo, tiene la posibilidad de expresar su potencial genético máximo de crecimiento, independiente de la suplementación con ácidos orgánicos u otro aditivo usado como promotor de crecimiento11. Razón por la cual, los ácidos orgánicos tienden a manifestar mejores resultados cuando las condiciones de crianza de las aves son menos confortables y controladas.

Conclusión

Los ácidos orgánicos, actualmente son una alternativa al uso de antibióticos promotores de crecimiento; principalmente, los ácidos cítrico, butírico, láctico y fumárico, con dosis de por lo menos de 0,5%, 0,4%- 0,6%, 3% y 3% respectivamente, presentan mejores resultados sobre la ganancia de peso y la conversión alimenticia de los pollos comparados con dietas exentas de estos.

Los AO tienen la capacidad de modificar el pH del tracto gastrointestinal, disminuyendo los gérmenes patógenos como bacterias, favoreciendo la actividad enzimática y la digestión de los nutrientes, principalmente en dietas a base de maíz y torta de soya. Los animales que reciben ácidos orgánicos en la dieta expresan mejor el efecto de la adición, cuando están bajo condiciones ambientales desfavorables, con alto desafío de campo.

El efecto de los ácidos orgánicos depende de los ingredientes que componen la dieta, así que unos ácidos orgánicos pueden tener mejor efecto que otros dependiendo de estos.