1. Introducción

La inversión en capital humano es ampliamente reconocida como un factor crucial para el crecimiento económico, y hay diversos estudios que respaldan aquello. Por eso, destinar recursos al sector educativo tiene un impacto positivo en el crecimiento económico. Por ejemplo, Ziberi et al. (2022) han evidenciado que el aumento en el gasto público en educación puede impulsar el crecimiento económico, mientras que Silva Payró et al. (2020) resaltan que la inversión privada en educación y su calidad también es esencial para obtener beneficios económicos a largo plazo. Sin embargo, la magnitud y efectividad de esta inversión pueden variar significativamente entre países debido a diferencias en políticas educativas, de salud y de empleo, entre otros factores.

En el contexto de América Latina, Ecuador y Perú han implementado diversas estrategias y políticas para mejorar su capital humano con el objetivo de fomentar el crecimiento económico. A pesar de estos esfuerzos, los resultados en términos de desarrollo económico han sido mixtos y presentan variaciones notables entre ambos países. En este sentido, Losada Cerquera et al. (2022) han mostrado que mayores recursos destinados al sector educativo tienden a aumentar el PIB per cápita, mientras que Tran y Thai (2023) sugieren que la acumulación de capital humano puede ser tan relevante como la acumulación de capital físico para el crecimiento económico.

Por lo tanto, es crucial analizar cómo las inversiones en capital humano, especialmente en educación, han influido en el crecimiento económico de Ecuador y Perú, comparando las variaciones en sus enfoques y resultados. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto del capital humano en el crecimiento económico, incluidos análisis específicos de Ecuador y Perú, muchos de estos consideran factores adicionales sin realizar un análisis comparativo centrado exclusivamente en las variables educativas. Esto destaca un vacío en la literatura actual que debe abordarse.

Este análisis comparativo es fundamental para entender cómo las diferencias en las políticas educativas afectan los resultados económicos, sin importar cuánto inviertan en dicho sector. Entonces, al realizar este estudio, se contribuirá al conocimiento académico, y también proporcionará información valiosa para los responsables de políticas en ambos países. En otras palabras, esta investigación es esencial para formular estrategias efectivas que potencien el desarrollo económico sostenible a través de una inversión más eficiente en capital humano, optimizando los recursos disponibles y maximizando el impacto social y económico.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es comparar la influencia de la inversión en capital humano en el ámbito educativo sobre el crecimiento económico en Ecuador y Perú durante el período 2000-2022, identificando las principales diferencias y similitudes en sus estrategias. Además, se estableció la hipótesis que guía esta investigación, la cual postula que un aumento en la inversión educativa en Ecuador y Perú no solo mejora la calidad del capital humano, sino que también contribuye de manera significativa al crecimiento del PIB per cápita. Es fundamental destacar que este estudio se centra en el crecimiento económico, medido a través del PIB per cápita. Sin embargo, es importante reconocer que este indicador, aunque significativo, no abarca todos los aspectos del desarrollo socioeconómico de un país.

Capital humano

El capital humano se refiere al valor del conocimiento y habilidades de las personas, considerándose como un recurso acumulativo que no solo mejora las oportunidades profesionales, ingresos y movilidad laboral, sino que también fomenta la innovación y el bienestar social a través del aumento de la productividad. Este concepto está estrechamente vinculado al nivel educativo de los individuos y la aplicación práctica de sus habilidades adquiridas en el sistema educativo formal (Schultz, 1959; Becker, 1983; Marshall, 2013; Mincer, 1958; Schultz, 1960).

Elementos del capital humano

El capital humano se compone de tres pilares fundamentales: educación, salud y experiencia. La educación, que incluye formación general y específica, incrementa la productividad y mejora las oportunidades laborales. La salud es crucial, ya que una buena condición física aumenta la capacidad para invertir en formación y mejora el desempeño laboral, lo que se traduce en mayores ingresos y una vida laboral más prolongada. Finalmente, la experiencia laboral, adquirida a través de la práctica y el entrenamiento, contribuye a una mayor productividad y eficiencia en el trabajo. Juntos, estos componentes forman la base para el desarrollo económico y el progreso individual (Cardona et al., 2007).

Teorías económicas sobre el capital humano

Modelo ampliado de Solow

El modelo de Solow ampliado integra el capital humano en la función de producción, permitiendo analizar cómo la acumulación de habilidades y conocimientos, junto con el capital físico, influye en el crecimiento económico. En este modelo, la tasa de ahorro y las inversiones en ambos tipos de capital determinan el ingreso per cápita y su crecimiento a largo plazo. Se destaca que el capital humano y físico tienen rendimientos decrecientes y son esenciales para el crecimiento económico. A diferencia del modelo original, este considera que el capital humano se acumula y deprecia a una tasa similar al capital físico, lo que impacta la dinámica de crecimiento (Mankiw et al., 1992).

Modelo deLucas (1988 ) y los efectos externos del capital humano

El modelo de Lucas (1988) incorpora el capital humano como un factor clave en la función de producción, en la que la inversión en educación se determina por los costos y beneficios futuros. Lucas identifica dos efectos del capital humano: uno interno, que mejora la productividad individual, y otro externo, que beneficia a la sociedad en general a lo largo del tiempo. Argumenta que, debido a que los individuos no consideran estos efectos externos al invertir en educación, existe una subinversión en capital humano desde una perspectiva social.

Modelo de crecimiento de Mincer

Jacob Mincer desarrolló una ecuación que relaciona el logaritmo de los ingresos con el nivel educativo, la experiencia laboral y el cuadrado de esta última, reflejando así los rendimientos decrecientes de la experiencia. Además, la educación incrementa significativamente los ingresos, ya que mayores años de estudio se correlacionan con mayores ganancias, mientras que la experiencia laboral también aumenta los ingresos, aunque su impacto disminuye con el tiempo. En conjunto, este modelo destaca la importancia de la educación y la formación en la remuneración y productividad laboral (Mincer, 1975).

Inversión del capital humano en América Latina

El gasto público en educación en América Latina y el Caribe aumentó del 4,2 % del PIB en 2000 al 5,2 % en 2010; sin embargo, en años recientes ha descendido al 4,6 %, permaneciendo significativamente por debajo de los niveles de inversión de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta brecha se evidencia en todos los niveles educativos de la región, donde el gasto promedio por estudiante en primaria y secundaria es apenas un tercio del observado en naciones de la OCDE. Cabe mencionar que la acumulación de habilidades es crucial para superar las desigualdades estructurales, fomentar la movilidad social y estimular el crecimiento de la productividad. No obstante, los sistemas educativos en América Latina y el Caribe enfrentan desafíos considerables para alcanzar estos objetivos, debido a la insuficiente inversión y los retos estructurales persistentes (Arias et al., 2023).

Capital humano y crecimiento económico

El crecimiento económico a largo plazo está íntimamente relacionado con la calidad del capital humano. En este sentido, la educación no solo mejora el capital humano, sino que también incrementa la productividad y fomenta la innovación, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento económico (Hanushek y Woessmann, 2010). Además, el capital humano contribuye a una mejor distribución de ingresos y a mayores oportunidades de vida. Es importante distinguir entre el capital humano y el trabajo, ya que el capital humano se enfoca en las cualidades y habilidades de los individuos, mientras que el trabajo se refiere a la fuerza laboral en términos de cantidad y disponibilidad. Por ejemplo, una población con un alto nivel educativo tiene el potencial de ser más productiva, incluso si la cantidad de trabajo disponible es limitada. Esta relación resulta crucial para comprender cómo el capital humano impulsa el crecimiento económico (Hanushek y Woessmann, 2008; De Hoyos et al.,2016).

2. Metodología

Datos y fuentes

Para esta investigación, los datos se recolectaron a partir de fuentes secundarias oficiales, incluyendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y Our World in Data (OWID). Estas instituciones proporcionaron datos fiables y consistentes sobre variables económicas y de desarrollo humano en los países de interés desde el año 2000 hasta 2022. Adicionalmente, se consultaron bases de datos bibliográficas como Redalyc, Dialnet, Google Académico, JSTOR y Scispace para obtener información empírica relevante.

Metodología econométrica

Modelo ampliado de Solow (MRW -1992)

A medida que el concepto de capital humano evolucionaba en el contexto de la teoría del crecimiento endógeno, Mankiw, Romer y Weil desarrollaron modelos que incorporaban el capital humano como un componente fundamental de la función de producción Cobb Douglas. Al incluir el capital humano, estos economistas respaldaron la inversión en educación y formación como motores esenciales del crecimiento económico. Argumentaron que la calidad de la educación tiene el potencial de impulsar un crecimiento económico sostenido y duradero, destacando la importancia de invertir en el desarrollo del capital humano para alcanzar niveles más altos de producción y bienestar económico (Osiobe, 2019).

La función de producción en el modelo MRW es una función de Cobb-Douglas de tres factores (Destimobles, 2005):

0 < α < 1, 0 < β < 1, α + β < 1

Donde

Y = es la producción, es decir, el PIB.

K = refleja el stock de capital físico y se incrementa mediante la inversión en bienes de capital.

H = es el stock de capital humano, y se acumula a través de la inversión en educación.

A = representa el factor de productividad total o nivel tecnológico. L = se refiere a la cantidad de trabajo o mano de obra.

α = es el parámetro que representa la elasticidad del producto con respecto al capital físico.

B = es el parámetro que representa la elasticidad del producto con respecto al capital humano.

Especificación econométrica

De esta manera, la ecuación general que describe el modelo de regresión lineal de series temporales es la siguiente:

Y t = variable dependiente

ß x = parámetros de regresión

X t = variables independientes

u t = perturbación estocástica

A continuación, se presentan las ecuaciones utilizadas en la estimación de los modelos propuestos para Ecuador y Perú:

Donde

PIBper = Producto Interno Bruto per cápita.

LnGE = logaritmo natural de gasto en la educación.

LnAñosE = logaritmo natural de años de escolaridad.

LnInsPri = logaritmo natural de Inscripción primaria.

Msecundaria = tasa de matricula secundaria.

LnMsecundaria = logaritmo natural de tasa de matrícula secundaria.

TFsecundaria = tasa de finalización secundaria.

LnTFsecundaria = logaritmo natural de tasa de finalización secundaria.

Educ15a24Años = población de 15 a 24 años de edad, por años de educación.

LnEduc15a24Años = logaritmo natural de población de 15 a 24 años de edad, por años de educación.

La ecuación 3 busca explicar el PIB per cápita en Ecuador a partir de diversas variables educativas. Esta misma ecuación se adapta a Perú en la ecuación 4, con ajustes en las variables según la disponibilidad de datos y la interpretación que se desea lograr. En la ecuación 4, algunas variables se transforman logarítmicamente, mientras que otras no. Por ejemplo, la variable Msecundaria no ha sido transformada, lo que permite su interpretación directa en términos absolutos. Esto se debe a que se considera que la matrícula en educación secundaria tiene un impacto significativo en el PIB per cápita, sin necesidad de una transformación logarítmica, lo que facilita un análisis más intuitivo.

Además, se ha utilizado la variable LnTFsecundaria para proporcionar una medida relativa del crecimiento en la tasa de finalización, en lugar de una medida absoluta. La decisión de incluir o no el logaritmo en ciertas variables se basa en la naturaleza de los datos y en la relación esperada con el PIB per cápita.

Estimación del modelo

Se emplearon técnicas econométricas, como el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), para estimar los coeficientes asociados a cada variable independiente; esto permitió cuantificar el impacto de cada determinante en el PIB per cápita. Según Gujarati y Porter (2010), los estimadores de MCO en la regresión lineal deben ser lineales, insesgados y eficientes. Estas características hacen que los MCO sean considerados como los mejores estimadores lineales insesgados dentro del marco del teorema de Gauss-Markov. Además, para obtener y validar los resultados de los modelos de regresión lineal múltiple, se utilizaron herramientas estadísticas como Stata y EViews.

Validación del modelo

Después de estimar el modelo econométrico, se realizaron pruebas formales e informales para verificar los supuestos estadísticos del teorema de Gauss-Markov. Estas pruebas confirmaron que los estimadores de los parámetros cumplen con propiedades estadísticas deseables, como la ausencia de sesgo y la mínima varianza, entre otras. En la tabla 1 se detallan las pruebas determinantes que fueron aplicadas a las regresiones para asegurar la consistencia de los coeficientes estimados:

Tabla 1 Pruebas determinantes para la validación de los modelos de regresión lineal

| Supuestos del modelo | Prueba determinante del supuesto |

|---|---|

| Multicolinealidad | Factor de inflación de la varianza VIF Prueba de Tolerancia |

| Homocedasticidad | Breush-Pagan Prueba de White |

| Normalidad | Test de Jarque Bera Shapiro-Wilk |

| Autocorrelación | Durbin Watson Prueba de Breusch-Godfrey |

| Sesgo de especificación | Test de Ramsey Reset Prueba de Hausman |

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los principales hallazgos de la investigación sobre el impacto de la educación en el crecimiento económico de los países. Cumpliendo con el objetivo del estudio, se identificaron los determinantes claves que influyen en el crecimiento económico a través de la inversión en capital humano, basándose en una exhaustiva revisión de la literatura. Se destacan los siguientes factores significativos que demuestran cómo la educación influye en el crecimiento económico de los países.

Tabla 2 Determinantes del crecimiento económico relacionados con el capital humano (educación)

| Relación con el crecimiento | |||

|---|---|---|---|

| Variable | Definición | Autor | |

| económico | |||

| Gasto público en educación | Porcentaje del PIB que un país destina a la educación pública en todos los niveles. | Estudios muestran una relación positiva entre el gasto en educación y el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, la eficiencia del gasto es crucial. Un mayor gasto público en educación puede aumentar la cobertura educativa, mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar las oportunidades de aprendizaje para la población, lo que puede conducir a un mayor crecimiento económico. | Hanushek y Woessmann (2020) Hanushek y Kimko (2000) |

| Años de educación promedio | Promedio de años de escolaridad completados por la población adulta de un país. | Un aumento en el promedio de los años de escolaridad está positivamente relacionado con el crecimiento económico a largo plazo, la mejora de la productividad laboral y la capacidad de innovación. | Barro y Lee (2013) |

| Población de 15 a 24 años con 13 años de estudios o más | Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que han completado al menos 13 años de educación formal. | Una mayor proporción de jóvenes con educación avanzada contribuye al crecimiento económico, ya que proporciona una fuerza laboral más calificada y preparada para sectores de alta productividad. | Hanushek et al. (2017) |

| El total de | |||

| Tasa bruta de inscripción primaria (%) | estudiantes inscritos en educación primaria, sin importar su edad, expresado como un porcentaje de la población en edad escolar oficial para ese nivel. | La universalización de la educación primaria sienta las bases para el desarrollo del capital humano, correlacionándose positivamente con el crecimiento económico a largo plazo. | Glewwe y Muralidharan (2016) |

| Tasa de matrícula secundaria | Proporción de estudiantes matriculados en educación secundaria en relación con la población correspondiente en edad escolar. | Una mayor tasa de matrícula secundaria está asociada con un aumento en la productividad laboral y en la capacidad de absorción de tecnologías, impulsando el crecimiento económico. | Acemoglu y Autor (2011) |

| Tasa de finalización de secundaria superior | Porcentaje de una cohorte de edad que completa el nivel de educación secundaria superior. | La finalización de la educación secundaria superior está fuertemente vinculada a mejores resultados económicos individuales y colectivos, contribuyendo al crecimiento económico sostenido. | Montenegro y Patrinos (2014) |

| Tasa de alfabetización de personas de 15 a 24 años | Porcentaje de la población entre 15 y 24 años que puede leer y escribir, con entendimiento, una declaración simple relacionada con su vida cotidiana. | Una mayor tasa de alfabetización indica que la población tiene las habilidades básicas para el aprendizaje y la participación en la economía, lo que puede contribuir al crecimiento económico. La alfabetización juvenil es fundamental para el desarrollo económico, mejorando la empleabilidad y la productividad. Sin embargo, en economías avanzadas, las habilidades más allá de la alfabetización básica son cruciales. | Rebollo Blanco y Leyre del Carmen (2020) |

| Población de 15 años y más que participa en la actividad económica, por años de educación % | Porcentaje de la población de 15 años o más que participa en la fuerza laboral, desglosado por años de educación. | Una mayor proporción de personas con educación que participan en la fuerza laboral indica que el capital humano está siendo utilizado de manera eficiente para la producción de bienes y servicios, lo que puede contribuir al crecimiento económico. | Blau y Kahn (2017) |

| Años de educación de la población económicamente activa (años de estudio) | Promedio de años de escolaridad de la población que participa en el mercado laboral. | Un mayor número de años de educación en la fuerza laboral indica que los trabajadores poseen un mayor nivel de conocimientos y habilidades, lo que puede incrementar su productividad y competitividad, contribuyendo así al crecimiento económico. | Card y Krueger (1996) |

Fuente: elaboración propia.

La investigación sobre la inversión en capital humano identifica posibles factores claves para el crecimiento económico de Ecuador y Perú. En este contexto, se destaca que el aumento del gasto público en educación, junto con el incremento en los años de escolaridad y la mayor proporción de jóvenes con educación superior, tiene el potencial de impulsar la innovación y la eficiencia laboral. Asimismo, la inversión en educación técnica y vocacional puede alinear mejor las habilidades de la fuerza laboral con las demandas del mercado. Es fundamental señalar que cuando estos elementos se gestionan adecuadamente, pueden fortalecer el capital humano y promover un desarrollo económico sólido y equitativo. No obstante, esta relación debe ser validada mediante un análisis más exhaustivo de los resultados obtenidos.

Análisis de la evolución de las determinantes del crecimiento económico

En esta sección se llevó a cabo un análisis de la evolución del crecimiento económico y el gasto en educación a lo largo del tiempo, utilizando gráficos de tendencia como herramientas visuales claves. Nuestro objetivo es diagnosticar los patrones más representativos en su comportamiento histórico, identificando las fluctuaciones y las trayectorias a lo largo de diferentes periodos. Este diagnóstico nos permitirá explicar las tendencias observadas, determinando los factores subyacentes que han influido en estos cambios.

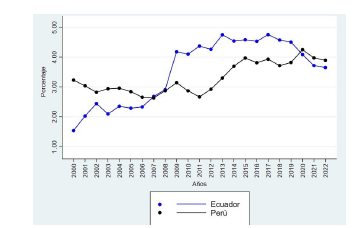

Fuente: elaborada por autores (Banco Mundial, 2023).

Figura 1 Gasto en educación en relación al PIB (%)

En la figura 1 se observa que ambos países comienzan con una tendencia decreciente en el gasto en educación como porcentaje del PIB hasta 2005. Luego, Perú y Ecuador experimentan un aumento significativo más pronunciado en Ecuador. Desde 2015 se estabilizan y muestran una ligera disminución hacia 2022. Sin embargo, según el Banco Mundial (2018), Perú aún se encuentra rezagado en comparación con los países de la OCDE y con lo que se esperaría de un país con su nivel de ingresos, con gastos en educación muy bajos frente a los enormes desafíos que enfrenta.

En 2007, Ecuador aumentó el gasto en educación, impulsado por el alza en los precios del petróleo, debido a una fuerte demanda que superó la estancada producción mundial (Hamilton, 2009), y la implementación del Plan Decenal 2006-2015 bajo el gobierno de Rafael Correa, que promovió la universalización de la educación inicial y básica, la erradicación del analfabetismo, la mejora de infraestructura y la revalorización docente, con un compromiso de incrementar el 0.5 % del PIB anual para educación (Rengifo y Espinoza, 2019). Sin embargo, en 2018, el gasto en educación disminuyó debido a la desaceleración económica, que cayó del 2.4 % en 2017 al 1.0 % en 2018, y a la consolidación fiscal que redujo el gasto público, junto con factores internacionales adversos como la caída en la producción petrolera y el aumento del riesgo país (Cepal, 2018).

Entre 2007 y 2009, Perú aumentó significativamente el gasto educativo gracias al crecimiento económico y las políticas de Alan García, quien priorizó sectores como salud y educación, destinando 1652,07 millones adicionales para infraestructura escolar. Programas como la Recuperación de Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas permitieron la remodelación de 72 colegios. Sin embargo, a finales de 2010, las medidas de control del gasto público afectaron la inversión educativa, provocando una caída en 2011. Posteriormente, durante 2011-2015, bajo el gobierno de Ollanta Humala, el gasto volvió a crecer con políticas como el Proyecto Educativo Nacional y Beca 18, enfocadas en mejorar la calidad y equidad educativa, especialmente en zonas rurales (Cepal, 2010; Carranza et al., 2011; Paredes, 2013; Campana et al., 2014).

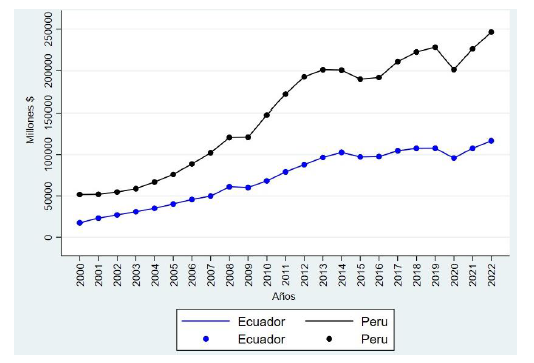

La figura 2 ilustra la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) a precios actuales de Ecuador y Perú durante el periodo 2000-2022. Los datos, presentados en millones de dólares, revelan tendencias significativas en el crecimiento económico de ambos países. La línea azul, que representa a Ecuador, muestra un incremento continuo y moderado a lo largo de los años, mientras que la línea negra, correspondiente a Perú, evidencia un crecimiento más acelerado, especialmente notable después de 2010.

Fuente: elaboración propia (Banco Mundial, 2023b).

Figura 2 Producto Interno Bruto a precios corrientes ($)

En Perú, el notable aumento del PIB en el primer trimestre de 2011, impulsado por un crecimiento del 28.5 % en la formación bruta de capital fijo y un incremento en la compra de maquinaria y equipo, reflejó un dinamismo económico reforzado por el sector minero (Meza, 2011). Sin embargo, a partir de 2014, el PIB de Perú comenzó a decrecer debido a la caída de los precios de la minería y la desaceleración económica de sus principales socios comerciales, lo que resultó en un crecimiento promedio del 3 % entre 2014 y 2019. Este crecimiento se vio aún más afectado por los impactos de la pandemia de la Covid-19 (Banco Mundial, 2024).

Por otro lado, la economía ecuatoriana sufrió una leve caída entre 2019 y 2020 debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, pero en 2021, el país experimentó una notable recuperación económica del 4.2 %, revirtiendo la contracción del -7.8 % en 2020. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 65.5 % en los ingresos petroleros y un 6.9 % en los no petroleros, gracias a la recuperación global y un crecimiento mundial proyectado del 5.9 %. Además, el gasto de consumo final de los hogares creció un 10.2 %, superando los niveles prepandemia, y la formación bruta de capital fijo aumentó un 4.3 %, consolidando la estabilidad económica en el país (Banco Central del Ecuador, 2022).

Regresiones lineales múltiples

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, que buscaba analizar la relación entre la educación y el crecimiento económico medido a través del PIB per cápita, se empleó un modelo econométrico de series temporales. Este análisis se llevó a cabo para el período comprendido entre 2000 y 2022. La variable dependiente fue el Producto Interno Bruto per cápita, mientras que las variables independientes incluyeron indicadores del capital humano con respecto a la educación. Estas variables fueron transformadas aplicando primera y segunda diferencia para lograr estacionariedad en las series de tiempo.

Tabla 3 Resultados de la estimación de los dos modelos de regresión lineal múltiple

| Ecuador | Perú | ||

|---|---|---|---|

| Variables Independientes | D.PIBper | D2.PIBper | |

| D.lnGE | 14,75* | -44,99*** | |

| (801.8) | (1,120) | ||

| D.lnAñosE | 166,97** | 54,63* | |

| (6,090) | (3,084) | ||

| D.lnInsPri | 121,03** | -120,66** | |

| (4,567) | (4,164) | ||

| D.lnMsecundaria (1) | D.Msecundaria (2) | -33,27** | -9,86 |

| (1,101) | (30.02) | ||

| D.TFsecundaria (1) | D.lnTFsecundaria (2) | 86,92** | -2,86 |

| (32.41) | (4,032) | ||

| D2. lneduc15a24Años (1) | D.educ15a24Años (2) | -24,11** | -256,53*** |

| (876.3) | (73.17) | ||

| Constante | 7.150 | 178.4 | |

| (117.1) | (108.7) | ||

| Observaciones Prob > F | 23 0.0488 | 23 0.0029 | |

| R - cuadrado ajustado | 0.5284 | 0.6236 | |

Nota. Errores estándar entre paréntesis, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 D: denota primera diferencia a las variables.

D2: denota segunda diferencia a las variables.

Cabe mencionar que previamente cada regresión fue validada de acuerdo con los supuestos básicos para evitar obtener valores ineficientes. Los anexos al final del documento permiten verificar esta validación. Los detalles completos de estas validaciones, incluyendo pruebas de multicolinealidad, covarianza, estacionariedad, normalidad, y otras pruebas relevantes, se encuentran en los anexos al final del documento. Estas validaciones aseguran la robustez de los resultados presentados a continuación. Los resultados muestran que el modelo para Ecuador tiene un R-cuadrado ajustado de 0.5284, lo cual indica que el 52.84 % de la variación en la variable dependiente es explicada por las variables independientes. Para Perú, el R-cuadrado ajustado es de 0,6236, es decir, el 62,36 % de la variación del crecimiento económico está explicada por el modelo. Además, las pruebas de significancia global de cada modelo son estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 5 %. Esto implica que, en conjunto, las variables independientes incluidas en los modelos son útiles para explicar las variaciones del Producto Interno Bruto per cápita de Ecuador y Perú.

Gasto en educación

Los resultados del primer modelo indican que el gasto en educación con relación al PIB en Ecuador tiene un efecto positivo y significativo sobre el PIB per cápita. Un incremento del 1% en el gasto en educación se asocia, en promedio, con un aumento de $14,75 dólares en el PIB per cápita. Por otro lado, los resultados del segundo modelo revelan que, en el caso de Perú, un aumento del 1% en el gasto en educación se traduce, en promedio, en una disminución de $44,99 dólares en el PIB per cápita.

Arcos Cabrera y Espinosa (2008) plantean que el gasto en educación, siguiendo la teoría, establece una relación positiva con el crecimiento del PIB per cápita. Esto sugiere que la calidad y eficiencia en el gasto público en educación son cruciales para maximizar su impacto en el desarrollo socioeconómico. En contextos donde se mejora la gestión y se prioriza la calidad educativa, como en Ecuador, se observan beneficios más directos, es decir, una gestión eficiente del gasto educativo asegura que los recursos se asignen de manera óptima hacia iniciativas que verdaderamente beneficien el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

Estos hallazgos concuerdan con el trabajo de López y Martínez, citado por Alvarado et al. (2020). Estos autores han observado que en Ecuador el gasto en educación muestra un efecto positivo y significativo sobre el PIB per cápita, correlacionado con un aumento gradual en los resultados educativos y la competitividad económica. Este incremento en la inversión educativa ha sido fundamental para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la capacitación del profesorado y ampliar el acceso a una educación de calidad. Estos factores, a su vez, han contribuido al desarrollo integral de la sociedad.

En contraste, en Perú, el gasto en educación muestra un efecto negativo sobre el PIB per cápita, reflejando una ineficiencia en la asignación de recursos y una posible falta de coordinación entre políticas educativas y económicas. Romero y Gamboa (2023) argumentan que las deficiencias en la gestión y distribución de estos recursos han limitado su impacto positivo en el desarrollo económico de Perú. Algunas de estas deficiencias son la corrupción, la burocracia y la falta de transparencia en la administración pública.

Años de escolaridad promedio

Los años de escolaridad en Ecuador tienen un efecto positivo y significativo en el PIB per cápita. Un incremento de un punto porcentual en los años de escolaridad en los ecuatorianos se asocia con un aumento promedio de $166,97 dólares en el PIB per cápita. De manera similar, en Perú, un aumento del 1 % en la escolaridad promedio se relaciona con un incremento de $54,63 dólares en el PIB per cápita. Esto se relaciona con el estudio de Kalaitzidakis et al. (2001), en el que examinan los años promedio de escolarización y sugieren que el efecto del capital humano en el crecimiento económico varía: es negativo a niveles bajos; positivo a niveles medios, y no significativo a niveles altos de ingreso. Esto implica que el impacto de la educación en el crecimiento económico puede cambiar dependiendo del punto de partida inicial de la economía.

Según el informe regional de monitoreo de la Cepal y la Unesco (2022), el incremento en los años de escolaridad promedio en Ecuador y Perú refleja una tendencia positiva hacia la expansión del acceso a la educación. Ambos países han mostrado un crecimiento constante en los años de escolaridad promedio, aunque con diferentes grados de intensidad. Lo que coincide con Waissbluth (2018), quien destaca una relación positiva entre los años de escolaridad y el PIB per cápita, demostrando que una combinación de inversión sostenida, eficiencia en la gestión de recursos y políticas educativas inclusivas puede conducir a mejoras sustanciales tanto en el acceso como en la calidad de la educación. Este fenómeno se observa también en otros países de América Latina como Chile y Uruguay, donde el aumento significativo en los años de escolaridad promedio subraya la efectividad de estas estrategias para fortalecer el sistema educativo y promover el desarrollo socioeconómico.

Tasa bruta de inscripción primaria

La tasa bruta de inscripción primaria en Ecuador muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo en el PIB per cápita. Un incremento del 1 % en la tasa de inscripción primaria se asocia con un aumento promedio de $121,03 dólares en el PIB per cápita. Contrariamente, en Perú, un aumento del 1 % en la tasa bruta de inscripción primaria se relaciona con una disminución promedio de $120,66 dólares en el PIB per cápita.

El aumento en el PIB per cápita atribuible a la educación primaria en Ecuador sugiere que el incremento en el acceso a este nivel educativo refuerza las habilidades básicas de la población en lectura, escritura y matemáticas, fundamentales para un aprendizaje continuo y un desempeño laboral efectivo, lo cual contribuye a incrementar la productividad nacional. Estos hallazgos coinciden con la investigación realizada por Gunu y Yakubu (2022) en Ghana, que demuestran que la educación primaria tiene un efecto beneficioso tanto a corto como a largo plazo en el crecimiento económico. Este estudio sugiere que el aumento en la matrícula en la educación primaria mejora las competencias básicas de las personas y establece una base sólida para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por otro lado, el efecto opuesto de Perú podría estar influenciado por varios factores; uno de ellos es la deficiencia en la infraestructura escolar, debido a que, entre 2005 a 2017, las escuelas públicas con aulas en buen estado y con los tres servicios básicos no alcanzaron ni si quiera el 50 % de suficiencia. Otro factor es que el 23 % de escuelas públicas no cuenta con licencia y muchas de ellas obtuvieron permiso para funcionar mediante un "silencio administrativo". Esto generó la percepción de que la educación privada era superior a la pública. Y, por último, la relación alumno-docente en algunas zonas de Perú es mayor a 20, llegando a un máximo de cumplir un centro educativo con una proporción de 46. Esto afecta negativamente la calidad de la educación primaria en Perú (Balarin et al., 2019; Alvarado et al., 2020; Sánchez, 2020).

Tasa bruta matrícula, secundaria superior

En Ecuador, un aumento de un punto porcentual en la tasa de matrícula secundaria superior se asocia con una disminución promedio de $33,27 dólares en el PIB per cápita. Mientras que en Perú, la tasa bruta de matrícula secundaria superior no muestra una influencia significativa sobre el PIB per cápita. El efecto inverso que causa la tasa de matrícula secundaria en el crecimiento económico de Ecuador sorprende, pero según Liu y Stengos (1999), las tasas de matriculación secundaria tienen un efecto positivo en el crecimiento económico cuando superan el 15 %, pero este efecto tiende a disminuir una vez que las tasas alcanzan el 75 %. Curiosamente, este patrón se ha manifestado en Ecuador a partir de 2007, con un aumento significativo en la tasa de matrícula secundaria. Este fenómeno podría explicarse considerando lo señalado por Osiobe (2019) respecto al crecimiento económico a largo plazo y las inversiones en educación. Según la ley de rendimientos marginales decrecientes, un incremento en el gasto educativo puede inicialmente mejorar la matrícula y la calidad educativa. Sin embargo, a medida que la matrícula continúa aumentando, la calidad del aprendizaje tiende a deteriorarse debido a la saturación de recursos educativos y otros factores limitantes.

Con respecto a Perú, las altas tasas de matrícula (80 al 85 %) en todas las regiones no influyen en el crecimiento económico. Esto podría ser resultado de las inequidades que aún persisten, influenciadas por factores como la ubicación geográfica y el tipo de gestión escolar. Cabe mencionar que se han observado mejoras en la eficiencia del gasto público por estudiante y menores tasas de deserción escolar en algunas regiones, pero aun así las tasas de asistencia se consideran insuficientes en comparación con otros sistemas educativos de los países en desarrollo (Michón y Timaná, 2015; Cuenca et al., 2017; Cruz, 2017; Paucar y Pretel, 2019).

Tasa de finalización de la secundaria superior

Las evidencias indican que la tasa de finalización de la educación secundaria tiene un impacto significativo en el PIB per cápita en Ecuador. Específicamente, un aumento de un punto porcentual en esta tasa se asocia con un incremento promedio de $86,92 dólares en el PIB per cápita. Sin embargo, en Perú, la tasa de finalización de la educación secundaria no muestra una influencia significativa sobre el crecimiento económico.

En la investigación de la OCDE (2018) se destaca que mayores tasas de finalización de la secundaria podrían conducir a un mayor crecimiento económico al aumentar las oportunidades de empleo en el sector formal de la economía. Este hallazgo define que la finalización de la educación secundaria y la obtención de un título de nivel superior son cruciales para mejorar las perspectivas de empleo y los ingresos futuros de los jóvenes.

Al contrario, en otra investigación, realizada por García de Fanelli y Adrogué (2021), descubrieron que a medida que la demanda social por estudios de nivel superior fue creciendo en la mayoría de los países de América Latina, surgieron nuevos desafíos, especialmente vinculados con la equidad en el acceso, la permanencia y la graduación. En otras palabras, la relación entre la finalización de la secundaria y el crecimiento económico podría ser indirecta, mediada por el acceso y éxito en la educación superior.

Población de 15 a 24 años que tiene 13 o más años de formación

Para la población de 15 a 24 años en Ecuador, un aumento de un punto porcentual en aquellos que tienen 13 años de estudio o más se asocia con una disminución de $24,11 dólares en el PIB per cápita. De manera similar, en Perú, un aumento de un punto porcentual en la población de 15 a 24 años con 13 años de estudio o más se relaciona con una disminución de $256,53 dólares en el PIB per cápita. Según el hallazgo de Pérez Camarero et al. (2006), existe una relación inversa entre la población de 15 a 24 años y el PIB per cápita. Este fenómeno sugiere que muchos jóvenes todavía dependen económicamente de sus padres, ya sea viviendo con ellos o recibiendo apoyo financiero. Esto indica que, a pesar de completar la educación secundaria y acumular hasta 13 años de educación formal, su integración significativa en la fuerza laboral sigue siendo limitada.

Según Urdinola et al. (2023), existe una relación inversa entre la proporción de jóvenes de 15 a 24 años en la población y el PIB per cápita de los países. Entonces, la alta proporción de jóvenes puede representar una carga económica a corto plazo, requiriendo una mayor inversión en educación, lo cual podría desviar recursos de otros sectores productivos. Además, existe el riesgo de un aumento del desempleo juvenil si la economía no puede absorber eficazmente a los nuevos trabajadores. Comparativamente, los países más desarrollados con poblaciones más envejecidas tienden a tener una mayor estabilidad económica y una fuerza laboral más experimentada y productiva. Así, se argumenta que una fuerza laboral madura puede ser más eficiente debido a su acumulación de experiencia y habilidades, destacando la importancia de gestionar adecuadamente la transición demográfica y la inversión educativa para el desarrollo económico sostenible.

4. Conclusiones

La educación es un factor crucial para el crecimiento económico, ya que mejora las capacidades productivas y la competitividad de un país. En este sentido, la revisión de la literatura destaca que un mayor gasto en educación, combinado con un incremento en los años de escolaridad y en la proporción de jóvenes con educación avanzada, impulsa de manera significativa un desarrollo económico sostenible. Al comparar Ecuador y Perú, se observa que, por un lado, Ecuador ha priorizado la inversión en educación mediante políticas que han diversificado su economía, mientras que, por otro lado, Perú, centrado en la explotación de recursos naturales, enfrenta desafíos para asignar recursos suficientes a la educación.

Los resultados de los modelos de regresión lineal múltiple revelan que la inversión en educación tiene un impacto positivo en el crecimiento económico de Ecuador, donde una gestión eficiente de los recursos educativos y un aumento en los años de escolaridad han contribuido al incremento del PIB per cápita. Sin embargo, en Perú, la inversión educativa muestra un efecto negativo, con solo los años de escolaridad promedio impactando positivamente, lo que refleja deficiencias en la infraestructura y en la gestión de recursos.

Por lo tanto, la hipótesis se acepta parcialmente, ya que la inversión en educación tiene un impacto positivo en el crecimiento económico, pero su efectividad depende del enfoque y la eficiencia en la gestión del gasto. Por un lado, en Ecuador, la inversión ha sido más efectiva al estar alineada con políticas orientadas a sectores productivos; por otro lado, en Perú, a pesar de que la inversión ha aumentado, su impacto ha sido limitado debido a la falta de una estrategia adecuada. En consecuencia, aunque la relación entre inversión educativa y crecimiento económico es positiva, esta requiere una gestión estratégica adaptada a las necesidades específicas de cada país para maximizar su efecto.