¿Cómo los colombianos monollngües, monoteístas y monoculturales por siglos, se despertaron pluriculturales un día de 1991? (Carlos Rincón, 2014).

I. Presentación

En el artículo se discuten las nociones de conflicto e instituciones en el contexto de la realidad colombiana a partir de los desarrollos teóricos recientes de la corriente histórica de la Nueva Escuela Institucional. El acuerdo del paz definitivo (noviembre 24/2016) suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARCEp (Fuerzas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo), después de una intensa polarización que hizo emerger nuevas realidades y consecuencias políticas, incluyó seis puntos a saber: el fin del conflicto; justicia para las víctimas; solución al problema de las drogas ilícitas; oportunidades para el campo; apertura democrática y más participación; e, implementación, verificación y refrendación. El proceso plebiscitario del 2 de octubre/2016 que con una mínima diferencia dijo no al acuerdo inicial firmado en septiembre 26 de 2016 hizo que se pasara de las manifestaciones de esperanza del día de la firma a la perplejidad interna y externa dado dicho resultado. En las posibilidades del acuerdo de paz, pesa el orden institucional establecido históricamente en Colombia. En este artículo, se identifican las manifestaciones históricas del orden institucional colombiano y su relación con las posibilidades mencionadas y a través de un análisis interpretativo, se presentan los desafíos que el proceso de paz enfrentará en su implementación.

El trabajo se desarrolla a partir del título II, en el que se destacan las diferencias de los enfoques iniciales y contemporáneos de la escuela institucional centrando la discusión en las relaciones instituciones-contexto/contexto-instituciones para el caso colombiano. Se sigue, en el título III, con el análisis de la relación entre cambio social y orden institucional para el caso colombiano; en el IV se presentan tres puntos de vista del impacto de las instituciones en el contexto y su relación con lo que se ha denominado en este trabajo como conflicto histórico y estructural. En el título V se consignan los desafíos del proceso de paz en diferentes ámbitos a partir de la perspectiva explicativa contenida en este trabajo, en el VI se concluye y, finalmente, se presentan las fuentes de información. Se tiene como objetivo en este artículo, aportar a la discusión teórica sobre el tema institucional y a suscitar la discusión sobre el devenir del proceso de paz en curso.

II. Instituciones y contexto

La Escuela Institucional Original (EIO) concibió al sistema económico como "(...) parte del entramado institucional que forma parte de la cultura humana y determina el comportamiento en sociedad.", (Figueras y Morero 2013:159), poniéndose en duda el arraigado concepto de homo economicus ahistórico, egoísta y calculador permanente del placer y el dolor; limitado a reaccionar mecánicamente a lo que lo rodea sin posibilidades de transformar o ser transformado por dicho contexto, contrapuesto ello a una visión orgánica y evolutiva de la sociedad. Por lo anterior, en la perspectiva de la EIO instintos, hábitos, interacción social, codeterminación y coevolución son elementos que determinan los arreglos institucionales, en los que las instituciones se influyen entre sí, ampliándose la discusión sobre la conducta humana más allá del reducido supuesto de racionalidad de la corriente neoclásica.

Hodgson (2006: 22) concibe las instituciones como un "(...) sistema de reglas sociales y legales establecidas y extendidas que estructuran la interacción social". Eslaba (2012: 293, 300) complementa señalando que el autor considera que institucionalidad social hace parte del sistema "(...) amplio de estructura social." También destaca la importancia de las resistencias o promoción hacia el cambio social por la (...) existencia de grupos de interés".

Por su parte la Nueva Escuela Institucional (NEI) desde el enfoque de la Nueva Historia Económica (NHE), sostiene la hipótesis que el desarrollo tiene como elemento causal, a partir del proceso colonizador, a las instituciones cuyo origen deviene de las interacciones individuales volviéndose al individualismo metodológico y ganando terreno los métodos cuantitativos. (Acemoglu Et. al. 20011; y Acemoglu & Robinson: 2012).

En Colombia, tal como se desarrolla en el título III, los intentos de utilizar dicha hipótesis de la NEI para explicar los problemas de la pobreza y el desarrollo, se enmarcan en la tendencia histórica de importar arreglos institucionales foráneos que fueron exitosos en otros países. Se asume que las instituciones son herramientas que actúan en una realidad que le es externa (García, et. al 2011-DeJusticia2-). Así, mientras la NEI propone instaurar las instituciones "correctas", la EIO propondría estudiar las estructuras que dieron origen a un orden social particular.

Según la NEI el orden institucional3 político (reglas) deriva de las instituciones políticas como la distribución amplia del poder, pluralidad, acceso a la justicia, o centralización del poder, entre otros; y el económico de las instituciones económicas como derechos de propiedad, desarrollo amplio de mercados, incentivos al ahorro o la inversión. Sin embargo, estos órdenes fueron resultado de un largo proceso histórico de carácter violento, inserto en el nacimiento del capitalismo y el paso de la pre a la modernidad, en el que fueron determinantes, en los países más avanzados, las luchas sociales producto de las tensiones entre las categorías Capital y Trabajo. Procesos complejos como la colonización, el imperialismo, I y II Guerras Mundiales y la Gran Depresión, condujeron hacia mediados del siglo XX al establecimiento y desarrollo en Estados Unidos y Europa Occidental, del Estado del Bienestar cuyo logro de sociedades más igualitarias fue evidente. Posteriormente, algunos hechos de la década de 1970 y el subsiguiente giro en la teoría económica en la de 1980, marcaron el inicio del desmonte del Estado del Bienestar cuyas repercusiones se verifican hoy en la pobreza creciente y la mayor concentración de la riqueza en países como Estados Unidos; así como en la crisis financiera internacional de 2008.4

La contracara del proceso colonizador es el mundo no desarrollado que emerge en gran parte de las colonias, que no estableció estas instituciones económicas y políticas sino otras consideradas "incorrectas" por la NEI. En las colonias donde el orden institucional capitalista prosperó (Nueva Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda), el proceso de colonización tuvo características diferentes a las de otras parte del mundo (Hispanoamérica, Asia, África). La NEI sostiene, como se señaló, que las instituciones económicas derivan de las políticas a través del proceso político, y ambas determinan la prosperidad o el fracaso de un país. Al derivar las económicas de las políticas, para la NEI el Estado debe cumplir el papel de regulador para propiciar las reglas políticas y económicas "correctas" (inclusivas). De allí la insistencia de la NEI en la necesidad de Estados suficientemente centralizados (Acemoglu & Robinson: 2012)5.

En el contexto presente, no es esperable que un país no desarrollado siga el mismo derrotero escalonado que siguieron los desarrollados (García et. al, 2011). Como tampoco es probable alcanzar el desarrollo a partir de la importación "aséptica" de un orden institucional que fue exitoso en los países desarrollados pues los procesos históricos de cada lado de esta moneda son distintos.

En el caso colombiano, existen fuertes y arraigadas estructuras de diferente orden desarrolladas evolutivamente para impedir mejores logros sociales que involucren a la mayoría de la población6. Por ello en 2008 el autor sostuvo que la explicación de Acemoglu et. al (2001), era reduccionista, etnocentrista y simplista por cuando el análisis de la relación entre desarrollo e instituciones dejaba por fuera los complejos procesos que involucraban más de cuatro siglos de colonialismo7 (Albán, 2008).

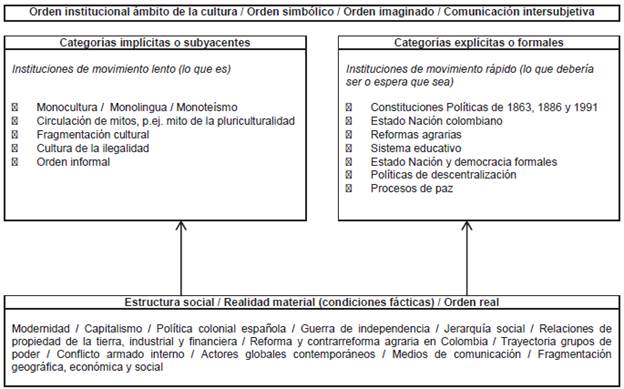

Esto fortalece la idea de la relación de determinación recíproca entre instituciones y contexto. El Gráfico 1 representa lo anterior. En él se observa como los agentes que desempeñan roles en las organizaciones sociales, lo hacen a través de las instituciones configurando a su vez áreas institucionalmente estructuradas. Las áreas se relacionan entre si también mediante instituciones y estas (en los dos niveles), no están en el vació o ajenas a una realidad (contexto) que las determina y que es influenciada por ellas. Este enfoque, además de superar el supuesto de que las instituciones operan en una realidad que está dada, avanza en la comprensión del concepto de institución, y de su capacidad y límites de transformación.

Fuente: Elaboración propia con base en Portes (2006)

Gráfico 1 Áreas institucionalmente estructuradas de la vida organizacional

El Gráfico 1 representa la definición de instituciones de Portes (2006: 25, 26) incluidos algunos aportes adicionales presentados en este artículo. Portes señala que las instituciones son "conjuntos de reglas, escritas o informales, que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en organizaciones sociales como la familia, la escuela y demás áreas institucionalmente estructuradas de la vida organizacional". Este enfoque supera la definición la NEI, en la que, para definir las instituciones se acude arbitrariamente a un conjunto diverso de factores como los valores, las normas sociales o derechos de propiedad entre otros como los mercados.

A, B, C y D: Áreas institucionales estructuradas

: Ocupantes de roles en las organizaciones sociales

: Ocupantes de roles en las organizaciones sociales

: Organizaciones sociales institucionalmente estructuradas en la vida Organizacional

: Organizaciones sociales institucionalmente estructuradas en la vida Organizacional

_______: Instituciones (Reglas escritas o informales)

: Mutua influencia Instituciones-Contexto / Contexto-instituciones

: Mutua influencia Instituciones-Contexto / Contexto-instituciones

DeJusticia señala que las instituciones son importantes para provocar cambios en cuanto al desarrollo económico, pacificación social, fortalecimiento democrático, luchar contra la corrupción, apaciguamiento de la pobreza, etc., necesidades presentes en la realidad colombiana. Por ello, el trasplante de las instituciones de una realidad a otra no es una simple decisión voluntarista: ¿cómo implementar instituciones modernas en un país no moderno en diferentes aspectos?, parece, entonces, una pregunta oportuna para el caso colombiano. Además DeJusticia cuestiona el "institucional monocropping" o la tendencia a implantar el mimo tipo de instituciones ("monocultivo institucional") en contextos con realidades diferentes.

Señala este grupo (García, et. al: 18, 19) que "(...) buena parte del territorio nacional carece de las condiciones fácticas necesarias -paz social, infraestructura, cultura ciudadana, capacidad burocrática, etc.-, que permiten el arraigo y el funcionamiento de dichas instituciones. En muchos sitios hay alcaldes, pero no hay alcaldías, hay jueces, pero no hay justicia, hay policía, pero no hay seguridad". En este contexto se confronta lo formal con lo fáctico, pues una cosa son las instituciones y otra la capacidad institucional.

Las instituciones derivan en este enfoque, hacia aquellas normas o reglas (formales o informales) que condicionan el comportamiento individual y social, y los resultados económicos, es decir, se las considera como "(…) constitutivas de los intereses y de las visiones del mundo de los actores económicos". (García, et. al: 17).

De acuerdo con Portes (2006: 14), la importación de instituciones sin mayores matices, tiene un efecto superficial, por cuanto éstas se enfrentan a "(...) la oposición potencial de dos conjuntos de fuerzas arraigadas en las estructuras profundas de las sociedades receptoras: aquellas fundadas en valores y aquellas fundadas en el poder", aspectos que se desarrollan en los apartes siguientes.

III. Cambio social y orden institucional en Colombia

A. Historia e instituciones

Durante el siglo XX se hicieron diferentes esfuerzos por implementar en Colombia arreglos institucionales que disminuyeran las condiciones objetivas del conflicto por la propiedad de la tierra, los cuales resultaron inútiles pues se enfrentaron durante todo el siglo a una feroz reacción de las estructuras de poder económico, social y político que los neutralizaron y que condujo a una prolongación y profundización del conflicto agrario. Las Reformas de Medio Siglo del siglo XIX, la Ley 200/1936, la 100/1944, la 135/1961, etc., hasta el Pacto de Chicoral y la violenta contrarreforma agraria de las décadas de 1980 y 1990, evidencian una permanente tensión social, manifiesta en un conflicto político en el que la concentración de la propiedad de la tierra ha sido el eje fundamental, y que hoy se expresa en la expectativa de una potencial solución política (Albán, 2011).

Kalmanovitz (2010) estudió la herencia colonial en las Constituciones postindependentistas de la Nueva Granada durante los períodos de la Gran Colombia, la Confederación Granadina y la República de Colombia.

Resalta que la tradición democrático-burguesa presente en los procesos europeos y norteamericano estuvo ausente en las colonias hispanoamericanas. Por ello, los intentos constitucionales locales provinciales iniciales basados en la Constitución liberal de las Cortes de Cádiz (1812) o la de los Estados francés; y los de las posteriores Constituciones nacionales, si bien incluyeron aspectos como los derechos humanos, igualdad, dependencia y sumisión ante la ley, fueron temas que terminaron amalgamados con el viejo régimen con consecuencias como: tradición de un orden político pactista, ausencia de principios de unidad y coherencia legal, fomento del ventajismo político, poder ejecutivo fuerte y debilidad del judicial; y tradición constitucional de sucesión en la que cada mandatario que llega al poder cambia las reglas políticas para conveniencia de su partido o el suyo propio.

Entonces, temas como la esclavitud, separación de la iglesia y el Estado y una estructura social de castas no fueron resueltos después de la independencia y en el orden social quedaron ausentes las posibilidades de la instauración de una democracia moderna (Albán y Rendón, 2011). Lo sucedido con la población indígena, población mestiza y mujeres es señal inequívoca de los señalado: "La transformación de los territorios indígenas, que en 1819-1820 se creía en condiciones de realizarse, equivalió a la degradación legal de estos, con la correspondiente transformación de sus pueblos en parroquias, la liquidación de la propiedad comunal, restricción de la propiedad individual y castigo sin sometimiento a juicio." "(...) La situación de castas y mestizos implicó otro tipo de cortapisas discriminatorias, y en cuanto a la situación de las mujeres, siguió condicionada por su pertenencia estamental." (Rincón, 2014: 82, 83).

Mientras en Europa en los siglos XVI y XVII se configuraron doscientos años de enfrenta-miento entre católicos y protestantes, en la América Hispana para el momento de la independencia habían transcurrido más de trescientos de unanimismo religioso (Kalmanovitz, 2010). Las Constituciones de Cartagena y Cundinamarca declararon al catolicismo como religión única y luego de múltiples confrontaciones civiles, regionales y locales, la constitución de 1886 sellaría hasta 1991 la condición confesional del Estado colombiano. Cabe señalar que la Constitución en 1991 no disminuyó la influencia la iglesia católica en variados ámbitos de la vida social colombiana8.

Tres momentos identifica Kalmanovitz (2010) en la herencia colonial y su influencia en el ordenamiento constitucional poscolonial: el momento del derecho indiano, basado en la Constitución tomista (pactismo, confusión de leyes y debilitamiento del sistema de justicia); la irrupción de los borbones en el siglo XVIII (condena del tomismo y expulsión de los jesuitas); y, Constitución de las Cortes de Cádiz (apariencia de reformas liberales).

Lo anterior confluyó en un ordenamiento constitucional, político y económico instaurado por unas élites locales que buscaron un tipo de cambio que no obstaculizara sus intereses y que se reflejó en dos desarrollos mutuamente excluyentes: el legalismo burgués representado por la Constitución de las Cortes de Cádiz, y la institucionalidad originada en el despotismo español. Lo que estaba consolidado por una herencia histórica no lo iba a cambiar un ordenamiento constitucional9. Kalmanotz califica esto como "Maridaje" y "conyugalismo" entre el viejo régimen y el arcaico derecho indiano con la nueva Carta.

De dónde emerge la capacidad de cierto orden social para resistirse a los cambios institucionales queda expreso en el trabajo de Gómez y Rubiano (2007: 141, 143), quienes abordaron la relación entre derecho y política en el pensamiento de Miguel Antonio Caro (1843-1909), calificando a este personaje de la historia colombiana con el apelativo de "intelectual católico": "Un tipo social de sabio que une al mismo tiempo la razón y la moral religiosa en aras de construir una organización social perfecta -sin contradicciones ni contradictores-, además de un Estado purificado de males, como igualmente unos ciudadanos fieles y obedientes."

Como se expone en el siguiente aparte, a estos ejemplos históricos10 pueden sumarse muchos otros recientes que en Colombia constituyen evidencias sobre como las instituciones pueden jugar a favor de ciertos grupos sociales; o de la resistencia al cambio de un orden institucional determinado.

B. Instituciones, intereses y resistencia al cambio

Las instituciones pueden jugar a favor de intereses y grupos sociales. En el marco del conflicto laboral de 2008 en el sector cañero y cuya resonancia fue nacional, Pérez y Álvarez (2009: 57) calcularon la deuda social y ambiental del sector cañero entre 1997 y 2007. Encontraron "(…) fuerte evidencia de las importantes transferencias que la sociedad colombiana le ha entregado al sector caficultor a través de diferentes subsidios económicos, ambientales y sociales". La valoración económica (cálculos considerados conservadores por los autores) se aproximó a $ 11.1 billones, equivalente a US $ 6.092 millones según los autores. El costo de oportunidad del uso de estos recursos para beneficio de la industria cañera como agente privado, también fue calculado y muestra las diferentes posibilidades no ejecutadas de generación de bienestar colectivo. Se evidencia entonces un generoso ordenamiento institucional a favor de un sector privado.

En junio de 2012, 32.000 hectáreas en el Vichada fueron adquiridas por el ingenio azucarero Riopaila Castilla, compradas mediante artilugios legales (léase "operaciones sofisticadas", según los abogados del ingenio). Esta operación violó la Ley 160 de 1994 que limita la compra de baldíos a una Unidad Agrícola Familiar, con el fin de que estos sean entregados a campesinos no propietarios. Este y otros casos similares fueron denunciados en los medios de comunicación. El gobierno identificó 142.000 hectáreas en igual situación.11

Los medios de comunicación informaron que la Contraloría General de la Nación notificó al INCODER de ocho hallazgos por acaparamiento ilegal de baldíos por 42.074 hectáreas por numerosas empresas privadas con un posible detrimento patrimonial al Estado de $ 23.185.423.703. La contraloría advirtió que lo ocurrido violó la Ley 610/2001 por la indebida privatización y acaparamiento de baldíos. Esto hechos constituyen francas violaciones a leyes de la República; y a sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado (Morales, 2015).

Con la Ley de Víctimas y Restitución de tierras de 2011 ocurrió otro tanto. La iniciativa, aunque limitada, enfrentó desde su misma discusión en el Congreso a poderosos enemigos al punto que los medios de comunicación dieron cuenta de la aparición de un autoproclamado "ejército antirestitución"; y es grave el hecho de que numerosos líderes campesinos comprometidos con este proceso hayan sido asesinados. La historia se repite.

Garay (2008: 96) y López et. al (2010: 46), evidenciaron las formas en que se ha cooptado al Estado colombiano por diferentes actores ilegales y legales. Lo sorprendente es cómo evolucionaron, por los hallazgos, las conceptualizaciones de los investigadores sobre este fenómeno. En el primer caso se informa que los actores son preponderantemente ilegales y excepcionalmente legales y que no sólo se trata de poder y riqueza sino también de minimizar el riesgo de exposición penal y de legitimarse política y socialmente en el largo plazo, para lo cual "(...) buscan modificar desde adentro, el régimen político de manera sistemática e influir en las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados...". A ello fue llamado "reconfiguración cooptada del Estado".

En el segundo se señaló que son los actores legales los que cooptan a los ilegales: "(...) en Colombia lo usual y predominante son las formas de captura invertida, es decir de los actores legales hacia los ilegales, de la élites que instrumentalizan la violencia y el narcotráfico para sus propios fines y conveniencia."

Valencia & Ávila (2014) analizaron la conformación del Congreso de Colombia 2014-2018 y mostraron que viejas y nuevas costumbres clientelistas siguen haciendo presencia en el Congreso. Señalan el abultado número de parlamentarios (70) cuestionados; el uso de grandes cantidades de dinero; la herencia parapolítica; y relaciones con estructuras ilegales. Los investigadores dejan consignada su frustración pues desde 2002 encuentran hallazgos similares, o más graves según la presencia relativa en las elecciones del paramilitarismo o fuerzas ilegales, las cuales se insertan por mecanismos directos o, cada vez más, indirectos de cooptación estatal.

Así, las instituciones no funcionan, funcionan a favor se ciertos sectores; o fracasan los esfuerzos por corregir profundos lastres sociales como la inequidad económica, la injusticia y la impunidad.

C. El institucionalismo y la investigación sobre el desarrollo en Colombia. Tres casos.

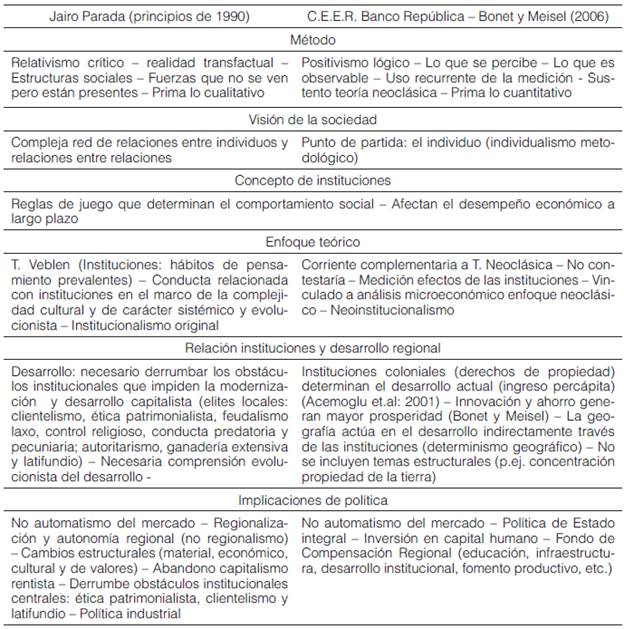

Hay diferentes perspectivas en el análisis de las instituciones y su relación con el desarrollo o la pobreza. En ello entran en juego, entre otros aspectos, el método que subyace en la investigación económica. Baca (2009) hizo un análisis comparativo de dos estudios con enfoque institucional realizados sobre la Región Caribe colombiana. En el primero, reseña Baca, Jairo Parada (principios de 1990) explica el rezago de esta región a partir de la teoría institucional originada en Veblen. En el segundo, Bonet y Meisel (2006) aplican y contextua-lizan para el caso colombiano la hipótesis de Acemoglu y asociados de 2001 referida en este trabajo. Para el primero son los obstáculos institucionales los que traban el desarrollo económico y social de la región, producto de un proceso evolutivo social, económico y político. Para los segundos, son las limitaciones institucionales dado el efecto en el ingreso percápita de las instituciones coloniales, las cuales terminaron definiendo las instituciones actuales tal como lo plantean Acemoglu y asociados, proponiendo a la inversión en capital humano como parte sustantiva de la solución.

Sin duda la educación, así lo reconoce Baca (172), es un factor imprescindible para mejorar las cosas en lo que al desarrollo se refiere. Pero es un hecho que ello "(...) no es suficiente para lograr la transformación estructural que si propone el profesor Parada.", en una región, se adiciona, donde las élites regionales son captadoras de rentas y han llegado a las más condenables alianzas y los peores extremos de violencia para mantener un statu quo del que se han beneficiado históricamente. Baca (164) señala: "Este proceso evolutivo de las instituciones pecuniarias que se gestaron en el Caribe colombiano lo hizo más proclive al ascenso al poder mediante pactos basados en el clientelismo y la ética patrimonialista con grupos al margen de la ley, que vale decir, coincidía con las zonas más ganaderas de la región."

Agudelo (2011: 6) precisa el contexto histórico en el que el orden institucional de esta región se gestó y cuyas repercusiones actuales son evidentes. Consigna que, dadas las características de dicho contexto, es de las grandes familias de la región (Dávila, Goenaga, Campo, Serrano, Diaz Granados, Salcedo, Ramón) que sale la clase dirigente que controla la región, y los representantes y senadores del Departamento del Magdalena. "(...) Estas familias concentraban el crédito, las tierras y los capitales, lo que estimuló la antipatía de pequeños y medianos propietarios de tierras que no podían expandir sus cultivos de banano."12 Las instituciones, como puede verse están articuladas al entorno cultural, histórico y estructural de la sociedad en la que se configuran.

En el Cuadro 1 se presenta una sinopsis comparativa del método, visión de la sociedad, enfoque teórico, concepto de instituciones e implicaciones de política, presentes en los trabajos que compara Baca. Establecer estas diferencias ayuda a comprender las causas que subyacen en los distintos puntos de vista.

Cuadro 1 Sinopsis Parada - CEER Banco de la República

Fuente: Elaboración propia con base en Baca (2009)

En otro trabajo el profesor Parada (2003: 99, 109), expone que la NEI es esencialmente individualista, en contraste con la EIO que hace énfasis en lo social, los valores, las costumbres y el proceso de retroalimentación entre individuo y el contexto socioeconómico.

En el artículo Parada (2003) contrasta el enfoque evolucionista y el punto de vista histórico y cultural en la formación de las instituciones de la escuela original, respecto al enfoque de economización de la NEI que define a las instituciones como "(...) reglas de juego" que "(…) generan los cambios en la estructura a través del proceso político". Para North, señala Parada, las reglas de juego sociales o las restricciones creadas por los seres humanos "(...) cumplen el papel esencial de reducir la incertidumbre para los individuos y la sociedad" dándole el carácter de "restricción", término ya utilizado en este artículo. Así, las instituciones dimanan de los seres humanos; son un producto humano, volviéndose al individualismo metodológico como se había expuesto. Ahora, refiriéndose a la teoría de la firma, Parada (2003) expone que "las jerarquías no son tan solo una elección en condiciones de racionalidad limitada y oportunismo, sino que también surgen de la estructura social y política de la sociedad, y se traducen en desigualdades de riqueza y poder."

Lo expuesto en el Cuadro 1 verifica que la NEI se aparta de sus fuentes originales y se acerca más a una validación de la tradición neoclásica. Además, los aspectos metodológicos, la visión que se tiene de la sociedad, el enfoque teórico y la relación instituciones-desarrollo, influyen en la manera como se vislumbran las soluciones a la remoción de los obstáculos institucionales. La visión institucionalista original (Parada, principios de 1990), comprende el proceso en su complejidad política y en general histórica y asume la necesidad de remover las condiciones estructurales que hicieron emerger dichos obstáculos. Bonet y Meisel (2006), proponen el desarrollo del capital humano13 como elemento esencial de una política que además requiere un flujo de recursos de inversión en diferentes frentes considerados esenciales.

Parada (2003: 25) concluye que es poco probable que estas dos corrientes lleguen a una integración. Las razones de esta imposibilidad de integración están en que "(...) la EIO surgió de un paradigma heterodoxo que diverge de la NEI. Y la NEI aún sigue en la periferia de la economía neoclásica."

Cepeda y Meisel (2013: 287), retoman la relación entre instituciones coloniales y las disparidades económicas regionales en Colombia, consignando que "(...) las instituciones coloniales, en primera instancia, y la geografía en menor medida, llevaron a las enormes desigualdades regionales que hoy se observan en los países americanos."; y ratifican en sus conclusiones que una de las alternativas más claras de la regiones para resolver los problemas del desarrollo es la inversión en capital humano. Así, los Departamentos de Guajira y Chocó, señalan los autores, muestran los peores índices de desarrollo.

En esta investigación se toma a la actual composición étnica de la población de dichos departamentos (fundamentalmente indígena y negra) como medida indirecta de las instituciones coloniales excluyentes (esclavitud, tributo indígena, resguardos)14, las cuales al permanecer en el tiempo definen las deplorables condiciones en que viven los grupos humanos asentados en dichos departamentos. Podría preguntarse, en aras de la discusión, si para el caso de la Guajira por ejemplo, no sería necesario valorar en las explicaciones de sus condiciones de pobreza, la forma en que son permeadas las comunidades étnicas por la voracidad de las transnacionales, la corrupción impulsada por sus élites políticas y un Estado débil que no garantiza condiciones justas de usufructo de los recursos, lo que genera evidentes perjuicios de diferente orden en esas regiones (véase, sobre el tema minero, Garay, 2013).

En los casos de investigación expuestos, se evidencia que las soluciones que se proponen para remover los obstáculos del desarrollo planteados en cada uno de ellos, difieren según el enfoque investigativo a través del cual se intenta su comprensión. Así, las alternativas expresan un mayor o ningún grado de intervención en la estructura que se pretende modificar.

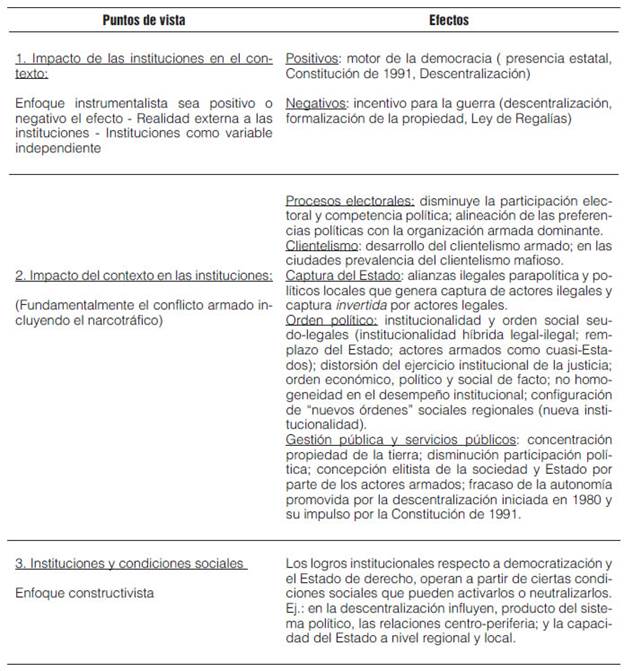

IV. Capacidad institucional y conflicto colombiano

En el cuadro 2 se presentan los efectos básicos de las relaciones instituciones-contexto/ contexto-instituciones, que DeJusticia (2011) revisó de acuerdo con las investigaciones que sobre el tema se han producido en los más recientes años. De acuerdo al análisis precedente y lo expuesto por DeJusticia (2011) se puede afirmar que: a) se ratifica el enfoque conceptual de las instituciones plasmado en el Gráfico 1 de este artículo y se evidencian los límites de la perspectiva instrumentalista, respecto a la visión más amplia -constructivista-, basada tanto en el diseño como el contexto; b) son verificables los efectos negativos del contexto en las instituciones, aún si se tiene un enfoque instrumentalista; c) los trabajos de Garay (2008), López (2010) y el Valencia (2014), verifican la evolución y mutación de la capacidad de las estructuras de poder (armadas, mafiosas o legales) de cooptar al Estado para su beneficio a través de estrategias cada vez más complejas, más arraigadas y, al parecer, más difíciles de erradicar, verificándose la relación contexto-instituciones; d) son emblemáticos los fracasos y efectos negativos de la aplicación descontextualizada o en el vacío de un ordenamiento institucional, como por ejemplo, la descentralización o las políticas que buscaban mayor democratización de la dinámica política; e) ni el "monocultivo institucional", ni las instituciones consideradas como variables independientes, parecen un enfoque adecuado para la ampliación de la democracia colombiana; es necesario, además del diseño institucional, generar las condiciones sociales (tercer punto de vista del Cuadro 2: "Instituciones y condiciones sociales. Enfoque constructivista") en que estas puedan germinar y desarrollarse de acuerdo con la realidad nacional, regional o local, lo cual ratifica las dudas expuestas en este artículo sobre las concepciones de las instituciones con pretensión de universalidad sobre una noción en la que, para el caso colombiano, prima la heterogeneidad15.

Cuadro 2 Relación instituciones-Contexto

Fuente: Elaboración propia con base en García et al., (2011: 23-37)

El uso del término "conflicto" en este artículo trasciende la definición que de "conflicto armado interno" hace el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El CICR (1962) hace distinción de dos tipos de conflicto armado: internacionales y no internacionales, siendo la segunda clasificación la que corresponde al caso colombiano respecto a la confrontación Estado-FARCEp. En mayo de 2005 y en contravía de lo sostenido por el gobierno de Álvaro Uribe, el CICR ratificó que en Colombia sí existía un conflicto armado interno (Mercado: 2005): "A la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la situación existente en Colombia presenta todos los elementos constituyentes de un conflicto armado no internacional".

Los grupos subversivos de las FARCEp y ELN surgieron hacia las décadas de 1950 y 1960 resultado de un persistente conflicto agrario en cuyas raíces se consolidó el latifundio como expresión de la explotación económica y del poder social y político. Dicho orden latifundista transitó por los siglos XIX y XX y ha estado en el centro de una confrontación social no resuelta en la que los métodos de dichos grupos y del establecimiento se degradaron.

De acuerdo con el autor de este artículo, el reconocimiento en la primera administración Santos del conflicto armado interno y en consecuencia del carácter político de la subversión armada, constituyó uno de los pasos fundamentales para el inicio de los diálogos de paz que se llevaron a cabo en la Habana (Cuba). En este trabajo, el "conflicto colombiano" se comprende como el resultado de un proceso histórico que evolucionó en el tiempo presentando diversas características y manifestaciones en diferentes órdenes sociales de acuerdo con la forma particular que diversos fenómenos locales, regionales o globales se han ido manifestando en el marco del desarrollo histórico nacional. Es resultado, entonces, de la forma particular en que se configuró una estructura social e institucional en las que la exclusión social, cultural y económica, y su carácter refractario al cambio social democrático, son características que permanecen y ambas, conllevan a la emergencia de un tejido social vulnerable ante diversos tipos de actores legales e ilegales que se benefician de tal situación.

De ahí, en consecuencia, la persistencia de múltiples manifestaciones de los desequilibrios sociales de todo orden: concentración de la riqueza y pobreza; exclusión; marginación social, económica y política; delincuencia común; informalidad laboral; violencia intrafamiliar; cooptación del Estado por estructuras criminales legales e ilegales; clientelismo político; corrupción; discriminación de diversos tipos; restringida participación política; injusticia e impunidad, educación limitada, sistema de salud y empleo precarios ; violencia contra mujeres y niños; violación de los DD.HH.; crímenes de Estado, etc., siendo el conflicto armado interno, en este contexto analítico, una manifestación sustancial de este conflicto histórico estructural y al cual se insertaron con el tiempo fenómenos como el narcotráfico y el paramilitarismo y sus secuelas de violencia. La idea de "conflicto colombiano", entonces, hace referencia a un "conflicto social" en toda su complejidad histórica y estructural. Por lo expuesto, de la posibilidad de una implementación plena del acuerdo de paz según se ha definido el conflicto colombiano, no podría esperarse como resultado su terminación; terminaría una guerra de más de cinco décadas en la que el Estado se ha enfrentado a grupos armados que pretendieron subvertir las relaciones de poder y las estructuras sobre las cuales estas se fundaron. Otros componentes del conflicto podrían seguir intactos.

En este contexto de violencias históricas, si las transformaciones pactadas en el acuerdo de paz, como ha ocurrido en el pasado, no permean los factores estructurales que subyacen en la problemática social, el conflicto histórico colombiano persistiría y mutaría, probablemente, hacía nuevas expresiones de violencia.

Mientras que en el mundo "desarrollado"16 se configuró históricamente un orden institucional en el cual el Estado posee un poder infraestructural con capacidad para penetrar el tejido social, en los no desarrollados, se generó un poder despótico para mantener el orden público y la estabilidad institucional (García et al: 2011). Por su parte, se sostiene en este artículo, en Colombia se instauró una democracia formal lejana de los derechos sociales, culturales, económicos y políticos de la mayoría de los ciudadanos y cuyos limitados canales de expresión política cerraron toda posibilidad de transformación, constituyéndose la violencia en una expresión secular.

Como no es posible hoy seguir el mismo derrotero de escalonamiento que siguieron los países desarrollados, DeJusticia (2011) propone un enfoque entre los extremos de una copia llana y simple de las instituciones, y la reproducción previa de las condiciones fácticas que hagan posible que las instituciones actúen. Es decir, una estrategia intermedia de fortalecimiento institucional, concomitante con el fortalecimiento de las condiciones fácticas sociales, económicas y políticas. En términos de DeJusticia, la construcción de un Estado con capacidad infraestructural para penetrar el tejido social17.

V. Perspectiva analítica y desafíos del proceso de paz

A. Avances comprensivos y categorías explicativas. La metáfora del espejo.

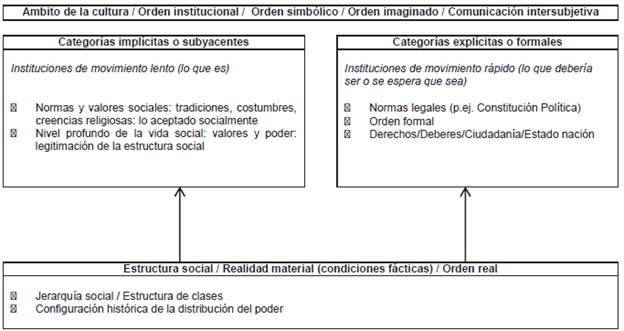

Con base en Portes (2006) y Harari (2015) 18 se desarrolló el Gráfico 2 en el cual se expone como la realidad material (estructura social / Realidad material / Orden real), se refleja en un orden simbólico (Ámbito de la cultura / Orden institucional / Orden simbólico / Orden imaginado / Comunicación intersubjetiva), propio del ámbito de la cultura y del orden institucional. Este reflejo se da a través de dos categorías que articulan el comportamiento individual y social respecto a lo que realmente es y lo que se espera que sea. La primera (derecha), se expresa partir de lo visible/superficial y se consolida en las normas formales; y la segunda (izquierda), a través de lo profundo y menos visible consolidado a partir del sistema de valores y el consecuente proceso de legitimación de la estructura social. Con ambas categorías se configura el marco de referencia en el que se expresan los roles prescritos de los ocupantes de roles en la organizaciones sociales como se ha expuesto19 y áreas institucionalmente estructuradas de acuerdo con la definición de Portes presentada y discutida. Ambos tipos de categorías configuran influencias externas sobre los actores sociales en términos de restricciones y sanciones. Por su parte, la estructura social, del cual dimanan las categorías referidas, se expresa a partir de la jerarquía social y la configuración histórica de la distribución del poder social, económico y político.

Fuente: Elaboración propia con base en Portes (2006: 15-20) y Harari (2015)

Gráfico 2 Estructura social y orden institucional

En el Gráfico 3 se muestran los mismos elementos analíticos expuestos en el gráfico anterior, pero contextualizados a la evolución histórica colombiana. En él se pueden apreciar, escogidos al arbitrio del autor, algunos elementos del orden institucional construidos e integrados a la realidad objetiva y subjetiva de Colombia como país y emergidos de la forma particular como se definió y consolidó históricamente su estructura social, sus relaciones de poder y por tanto su jerarquía social, y cuya característica ha sido la exclusión y la resistencia el cambio en favor de la democracia como se ha expuesto en este artículo.

A partir del trabajo de Carlos Rincón (2014: 66-68), se integran al análisis elementos nominados como "categorías subyacentes" en el Gráfico 3, que abren posibilidades de identificar categorías de movimiento rápido (lo que es) asociadas a la idea de nación en Colombia por ejemplo. Algunas palabras de Rincón contextualizan su tesis del fracaso de instauración del Estado-nación moderno en Colombia y que fuera compensado con diversos mitos culturales según expone: "(...) Así, el deterioro de las condiciones de vida cotidiana colonial impuesta a la mayoría de la población indígena y el mantenimiento de la esclavitud estuvieron unidos a la imposibilidad en que se encontraron los grupos dominantes de americanos españoles de concebir para el nuevo país independiente un proyecto de cultura unificadora para estamentos, agrupaciones, castas y sectores sociales.". De esta manera, es posible colegir como la institucionalidad formal se convirtió en neutra cuando se trataba de los derechos de la sociedad, fue puesta al servicio de intereses legales e ilegales limitándose el Estado de derecho; o fue subsumida por una informal/ilegal que se impone de diversas maneras al estar permeada por unas condiciones fácticas específicas y un sistema de valores arraigado profundamente.

La capacidad del orden institucional formal colombiano para desplegar los cambios en los términos que promete la NEI, se enfrentan, tal como ya se evidenció, a un contexto cuyas condiciones fácticas impiden y ajustan el ordenamiento institucional a favor de grupos de poder u organizaciones de diversa índole que han nacido y evolucionado históricamente; o han emergido según las condiciones particulares de la historia de Colombia: élites sociales, políticas o económicas; paramilitarismo; narcotráfico; guerrilla; etc. Y al orden profundo de un sistema de valores sociales a través del cual se ha legitimado un orden social particular en el que priman más la apariencia de las soluciones que las soluciones mismas; y en el que se generan las condiciones efectivas para impulsar desde sectores interesados, fuertes resistencias a cualquier intensión de transitar hacia la modernidad (ampliación de la participación política, multiculturalidad, enfoque de género, etc.); y en el que todos los atisbos de ampliar la democracia han culminado generalmente en diversos tipos de violencia.

En 1991 nace otro mito colombiano: la pluriculturalidad, reconocida en la Constitución política y emanada de la Asamblea Nacional Constituyente producto de un pacto de última hora entre el desaparecido líder conservador Álvaro Gómez y los Constituyentes indígenas en el que se tranzó su inclusión a cambio de dejar el tema de la propiedad de la tierra intocable (Rincón, 2014: 23, 24, 27). Señala Rincón que la emergencia del pluralismo en la realidad nacional dejó muchas historias sin contar como "(...) las constantes institucionales y discursivas que permitieron asegurar durante 180 años la vigencia de concepciones identitarias excluyentes, epítome de antimodernidad. Ni esta historia ni otras se contaron. La pluriculturalidad no fue un acontecimiento. Fue en alto grado una contingencia (podía suceder o no). Fue un arreglo transaccional al interior de la Asamblea Nacional Constituyente".

De esta manera, todo el proceso de la configuración histórica del Estado-nación colombiano -o de su caricatura-, de su estructura social, económica y política y los órdenes que le son propios a dichas estructuras expresados y reflejados en su orden institucional, han configurado un tipo de sociedad que ha ocultado a sí misma su trágica realidad. Esa realidad se expresa de múltiples formas en una violencia que no cede; o que ha sido expresamente creada desde el poder político, social o económico para impulsar o mantener un estado de cosas que beneficia precisamente a dicho poder y en donde lo aparente, lo formal, lo normativo se manifiesta como la realidad misma como la imagen en un espejo; y oculta, eficientemente, una exclusión sistemática e histórica de la posibilidad de un ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos económicos, políticos y culturales de amplias capas sociales. No es otras cosa que el país de Macondo, que se acuesta monolingüe, monoteísta y monocultural, y amanece, como por arte de magia, pluricultural de un día para otro. La imagen reemplaza a la realidad.

B. Desafíos del proceso de paz

En este trabajo se ha considerado relevante reflexionar sobre el acuerdo en su conjunto a partir de la perspectiva analítica desarrollada. Con base en ello, interesa evidenciar los desafíos que se considera debe enfrentar el proceso de paz institucionalizada su aplicación. En Colombia han transcurrido 63 años de esfuerzos de paz, que si bien han logrado avances parciales, no han tenido la capacidad, como instituciones formales, de repercutir en cambios sociales lo suficientemente profundos como para que la realidad de millones de colombianos se integre a una democracia que tenga la posibilidad concreta de resolver los conflictos por la vía de los canales institucionalmente establecidos, lo cual exige cambios sustanciales en su estructura y dinámica social.

Por lo expuesto, las posibilidades de transformación real están asociadas a la profundidad de la reformas y ordenamiento institucional que deriven del acuerdo20, a la calidad de la participación ciudadana en el proceso y, en síntesis, a la capacidad de tener efecto recíproco en las categorías asociadas a la estructura política y económica; y en las del orden profundo de su configuración social (sistema de valores), lo cual, considera el autor, presenta desafíos como los siguientes:

Trivialización del debate público

La discusión del proceso de paz durante los últimos cuatro años y durante el proceso plebiscitario, estuvo marcada por una oposición efectista que permeó, por acción u omisión, a los medios masivos de comunicación que en gran medida desplegaron su poderosa capacidad sobre la imagen de que el proceso de paz constituía una absurda concesión al grupo insurgente de las FARCEp: castrochavismo; entrega del país; etc. Esta imagen representa un fuerte adversario de las fallas o inconsistencias que seguramente se presentarán en la implementación de los acuerdos, especialmente porque en Colombia se trata de una sociedad históricamente arrinconada por el miedo y la desconfianza.

Un país intocable21

La deuda con las víctimas del largo conflicto es de todos los colombianos; del Estado; de los grupos armados; de las élites de toda índole; de la fuerza pública; de la iglesia; de los líderes políticos; pero, especialmente, de ese país intocable que edificó con eficiencia y eficacia la idea de que en el largo conflicto armado interno solo existe un culpable. La implementación debe garantizar que la verdad emerja de tal forma que la historia de exclusión que ha caracterizado al país, sea interiorizada por la memoria colectiva en toda su dimensión trágica, de perdón y reconciliación, para que se activen los dispositivos sociales e institucionales de no repetición. La capacidad de verificación internacional es fundamental en este tema. A finales de noviembre/2016, el director para las Américas de Human Rigths Watch Jose Miguel Vivanco, manifestó su informidad: "De forma subrepticia [el gobierno] introdujo una modificación en el nuevo acuerdo que podría permitir que los comandantes del ejército eludan su responsabilidad por crímenes cometidos ['falsos positivos'] por su subalternos".

Dicotomía rural/urbano

Desplazamiento forzado -más de 6 millones de personas- (Centro de Memoria Histórica, 2015: 17), 220 mil muertes (Centro de Memoria Histórica, 2013: 13) y más de 80.000 desaparecidos (Medicina Legal, 2013: 481), son cifras del conflicto colombianos en las que sin duda el sector rural ha tenido una significativa presencia. En los resultados del pasado plebiscito el sí tuvo mayor presencia en la Colombia rural, aquella donde hay más pobreza, menos atención del Estado y donde el conflicto ha tenido mayor repercusión (Ramírez, 2016). Por ello, como sostuvo Rodrígo Uprimny (2016) en la cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez en agosto 12/2016, se exige un compromiso ético ciudadano que supere los intereses individuales en el contexto de una paz negociada que haga visibles las imperfecciones del Estado colombiano, pues hay sectores interesados en seguirlas encubriendo y de allí la polarización. Por ello la necesidad de un debate informado sobre un proceso que implica una gran complejidad y la necesidad de una perspectiva histórica en el que sector urbano fue, en general, inmune al conflicto.

El desarrollo agrario

Si como es esperable el desarrollo rural se aborda como un proceso integral, lo que trasciende la mera actividad productiva, dirigido, adicionalmente, al fortalecimiento de las relaciones entre el campesino y el espacio rural que habita, y de este con su contexto, la integralidad de las reformas y su capacidad de penetración en la realidad determinarán la posibilidad o no de superar las soluciones plasmadas en un orden institucional que aunque formalizado, es neutralizado, vulnerado, adaptado y modificado en el tiempo eficientemente. Ello desafía la capacidad de las reformas de armonización entre los esperado de los acuerdos respecto a sus intenciones de trasformación estructural, y la capacidad de un orden que se resiste a los cambios y que tiene el poder de "ajustar" la institucionalidad, situación que ya ha sido evidenciada con la aprobación de normas, incluido el Plan de Desarrollo, que privilegian la explotación agroindustrial ante lo cual el pequeño campesino queda inerme.

Estado Nación/Ciudadanía/Ética Cívica

Dignificar lo humano en un colectivo social implica poderosos consensos sociales. Designar formalmente a la sociedad colombiana como pluricultural sin ningún tipo de debate histórico y además producto de un pacto, fue una evidencia más de la ausencia de mitos fundantes lo suficientemente potentes en los que los arreglos institucionales se fundamenten en condiciones reales de inclusión de todo el conglomerado social, en una sociedad cuyas "mayorías" le imponen su visión a las minorías. El proceso de paz y el posconflicto, se enfrentan al desafío de una educación, primero incluyente, y a renglón seguido constructora de los hitos necesarios para el ejercicio pleno de la ciudadanía y al servicio de un orden imaginado permeado por los derechos civiles en un Estado moderno como imaginario colectivo. Es decir, una educación que contribuya a la movilidad y convergencia social. Resulta pertinente preguntarse cómo en el sistema educativo se contará la historia colombiana; ¿habrá una nueva historia colombiana?22

Fraccionamiento y atomización regional

Esta característica del Estado-Nación colombiano genera el desafió de evitar que otros actores violentos o no, legales o ilegales, coopten los espacios dejados por la FARCEp una vez implementado el acuerdo definitivo, dadas unas condiciones fácticas proclives para que las instituciones formales no funcionen o se ajusten de manera informal o ilegal a intereses de particulares regionales de toda clase.

VI. Conclusión

La visión de la EIO respecto a la de la NEI, constituye un enfoque más amplio y completo para analizar un tema tan complejo como el conflicto colombiano, el cual se ha definido en este trabajo como estructural e histórico. La NEI recicla la visión simplista de la teoría tradicional de la economía, tan conveniente para los intereses del capital. Por ello la capacidad instrumental de las instituciones reconocida por la NEI para transformar el cambio social, en un contexto como el colombiano, resulta inocua como lo demuestran los "intentos" emblemáticos de cambio social presentados en este artículo. Estos "intentos" evidencian un tipo de estructura y orden social específicos y la configuración de unas élites que han tenido y tienen la capacidad de resistirse eficazmente a cualquier posibilidad de cambio a favor de una ampliación de la democracia y de poner al servicio de sus intereses las instituciones. El proceso de paz puede ser considerado otro ordenamiento institucional y como tal ha pasado por las diferentes instancias formales, resistiendo todos los embates de los diferentes sectores interesados en que nada cambie; y los del propio gobierno, para que sus alcances no alteren los intereses económicos, políticos y sociales propios de una estructura y jerarquía sociales en las que los perdedores han sido las mayorías. De ahí sus desafíos: que las reformas tengan una capacidad de penetración infraestructural; es decir, que sean capaces de modificar las deplorables condiciones fácticas de las mayorías de tal forma que se permee el sistema profundo de valores y normas sociales de la sociedad colombiana.