Introducción

El autismo se concibe como una alteración en el neurodesarrollo en la que se ve comprometido el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño 1, así como su capacidad de establecer relaciones con los adultos y los objetos 2. En el autismo se afectan tanto los niveles receptivo y expresivo del lenguaje verbal, en especial en lo que tiene que ver con el código pragmático y semántico, como los sistemas de comunicación no verbal 3. También se ve afectada la intersubjetividad, es decir, el campo afectivo compartido en el que se lleva a cabo la comunicación interpersonal y los signos son creados y generalizados 4.

Los niños diagnosticados con autismo se caracterizan por presentar dificultades en la atención conjunta tríadica constituida por el niño, el adulto y el objeto o acontecimiento que concita su atención 2. Esto quiere decir que los niños tienen problemas para interactuar con el adulto y un objeto de manera simultánea. Los autistas tienen dificultades para ver flexiblemente lo que los adultos están mirando, para participar con ellos en el intercambio comunicativo y para hacer con los objetos lo que hacen los adultos (aprendizaje imitativo) 2.

Los niños con autismo realizan muy pocos gestos declarativos y rara vez participan en juegos simbólicos o de personificación 1,2. Los gestos declarativos se refieren a intentos de conseguir que los adultos presten atención a algún objeto o acontecimiento, lo que significa compartir la atención con un adulto para iniciar intercambios comunicativos recíprocos 2,5.

Otras de las características que se presentan en el autismo se refieren a la dificultad en la intencionalidad comunicativa; a la ausencia de sonrisas y de expresiones verbales y no verbales a partir de los 9 meses de edad; a la falta de respuesta a gestos sociales de señalar 2, y a la imposibilidad en el conocimiento de estados mentales del otro, lo que obstaculiza la comprensión de las emociones y las interacciones sociales; esto último se refiere a una dificultad para imaginar el mundo desde la perspectiva del otro 6,7. Los niños con autismo tienen dificultad en el desarrollo metarrepresentacional, lo que tiene que ver con las representaciones de representaciones: uso de símbolos, desarrollo pragmático e imitación simbólica 8. Esto se refiere a dificultades para darle sentido a temáticas conjuntas, para aprender cómo los otros ven el mundo y para desarrollar habilidades de conciencia compartida respecto a la interpretación de intenciones 1.

En niños muy pequeños, la comprensión de la intención es el precursor de la habilidad de escuchar al otro atribuyéndole significado a lo que dice 1,2. Un fallo en este tipo de comprensión se relaciona tanto con el déficit en empatía social o cognición social como con el déficit en la regulación del intercambio social 1,9. Además, en los niños diagnosticados con autismo se encuentra alterada la función ejecutiva 10,11. Las alteraciones en la función ejecutiva, en especial en flexibilidad cognoscitiva, planeación, control inhibitorio y memoria de trabajo, constituyen un elemento cardinal dentro de las manifestaciones del trastorno del espectro autista 12.

En el ámbito internacional se ha estimado que la prevalencia de los trastornos del espectro autista se ha incrementado en los últimos años, pasando de 2 por cada 10 000 habitantes a cifras que oscilan entre 2 y 6.7 por cada 1 000 habitantes; esto significa que hay 1 caso de trastornos del espectro autista por cada 150-500 personas; estudios más recientes reportan 1 caso por cada 180 personas. Así, el autismo se constituye como uno de los trastornos graves más frecuentes que afectan el desarrollo de los niños desde edades tempranas 9.

Los modelos de intervención en los casos de autismo se han orientado desde el enfoque conductual 13, el cognitivo 14 y el de la comunicación 15: en el primero el objetivo de intervención se dirige a modificar la conducta del niño con estrategias de reforzamiento 16; en el segundo se separan las funciones psicológicas y las acciones de intervención se dirigen a la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y el lenguaje 17, y en el tercero la intervención se orienta a la estimulación de las habilidades pragmáticas, las cuales se refieren al uso del lenguaje en contexto 18-20.

De igual forma, hay enfoques que se dirigen a realizar modificaciones especiales en la alimentación, pues algunas investigaciones han comprobado que los niños con autismo tienen dificultad para digerir correctamente las proteínas y caseínas que se encuentran en el gluten y en los lácteos porque ejercen un efecto neurotóxico 21,22; en otras investigaciones realizadas se identifican mejoras (cambios moderados e intensos) en alguno de los síntomas (gastrointestinales, hiperactividad, interacción social y contacto ocular) 22.

Otros estudios se orientan al tratamiento farmacológico para disminuir síntomas como las conductas autolesivas, la ansiedad y la depresión 23. Sin embargo, permanecen ciertas dudas sobre la seguridad y los efectos adversos de estos medicamentos 24.

La integración sensorial, la cual plantea que el niño con autismo tiene dificultades para procesar estímulos vestibulares, táctiles y propioceptivos, es otro enfoque en el que la intervención se debe dirigir a integrar la recepción de estos estímulos de forma organizada y útil 25,26. Esto quiere decir que todas las modalidades del procesamiento sensorial están relacionadas con la severidad del trastorno, motivo por el que es importante encontrar en qué idioma sensorial habla cada niño, lo cual es clave para conocer cómo funcionan los sentidos de cada niño con autismo, entenderlo y ayudarle 27,28.

Otro enfoque de intervención se relaciona con la génesis psicológica y de personalidad del niño con autismo. Desde esta perspectiva, en un plano psicológico las funciones de cognición interpersonal se constituyen en la fase crítica e implican procesos previos y concurrentes de desarrollo de la intersubjetividad y de formación de la personalidad 29,30. Al no producirse esos procesos, los niños autistas no pueden descifrar las interacciones en términos intencionales, lo que es un requisito necesario para la construcción de las funciones superiores básicas como destrezas de relación, acción y atención conjunta; teoría de la mente; comunicación; lenguaje dialógico intencional; anticipación; flexibilidad; asignación de sentido a la acción; imaginación, e imitación 1,29,30. Por consiguiente, el tratamiento del niño con autismo es un intento de desarrollar esas funciones alteradas y disminuir las anomalías emocionales o de conducta de que puede acompañarse su trastorno29,30.

Es importante mencionar que aunque el niño autista no puede constituir las funciones mencionadas por las vías normales de desarrollo -que permiten su adquisición por procesos de interacción y aprendizaje-, puede desarrollar aspectos de ellas -en mayor o menor grado, dependiendo de su trastorno- a través de procesos de enseñanza explícita 1,29,30.

Existe un enfoque alternativo desde el paradigma histórico-cultural y la teoría de la actividad en el que la intervención se realiza considerando las necesidades del desarrollo psicológico del niño y las actividades rectoras 31,32. En la infancia la actividad rectora es el juego, por lo que este constituye una actividad que promueve el desarrollo de las formaciones psicológicas nuevas como la comunicación desplegada, el desarrollo emocional amplio y la función simbólica. Desde esta aproximación, la intervención propone como un aspecto central la zona de desarrollo próximo, la cual se refiere a la posibilidad de realizar diversas acciones en el juego con el apoyo del adulto 32. Después, este apoyo se reduce y el niño empieza a ejecutar de manera independiente las acciones que realizaba de forma colaborativa. El desarrollo psicológico infantil se despliega por medio de la interacción social amplia entre el niño y el adulto, lo que impacta la personalidad infantil. Por esta razón, es crucial la organización de la actividad del niño que proporciona el adulto para modificar su vida psíquica 32.

El objetivo de esta investigación fue identificar el impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico de un niño de 3 años y 6 meses de edad con autismo; este análisis se realizó desde el enfoque histórico-cultural de Vigotsky y la teoría de la actividad.

Materiales y métodos

Participante

Se analizó un niño de 3 años y 6 meses sin antecedentes prenatales que fue diagnosticado con autismo por un neuropsiquiatra. A su nacimiento, el niño pesó 2 480g, tuvo talla de 42cm y Apgar de 8/9. Fue resultado de la primera gestación de una madre de 32 años y un padre de 35 años. El parto fue a las 36 semanas de gestación mediante cesárea con uso de forceps. Como antecedentes del nacimiento los padres reportaron distrés respiratorio 33-36, razón por la que estuvo hospitalizado 1 semana con seguimiento médico posterior.

Los padres describen al niño como un bebé tranquilo que no hacía contacto visual, parecía que no escuchaba cuando lo llamaban por su nombre, no levantaba sus brazos para que lo cargaran ni mostraba interés por comunicarse. Empezó a balbucear a los 10 meses, pero este balbuceo era monótono, lo que quiere decir que no había variaciones en la producción de sonidos que hacía; además, era un balbuceo corto y no buscaba intercambios sociales. Los padres atribuían significado a los sonidos producidos por el niño, sin embargo este no les respondía. El paciente no gateó y empezó a caminar al año y 2 meses.

En la historia clínica se reporta ausencia de la actividad de juego en las edades tempranas, así como dificultades de interacción social con otros niños y adultos. Los padres consultan porque su hijo no habla, no establece contacto visual, no señala con el dedo para mostrar o solicitar alguna necesidad, parece estar desconectado o en su propio mundo, ignora a otros niños y presenta estereotipias, aleteos frecuentes de manos y conductas ritualistas como alinear objetos.

Algunas de las observaciones realizadas por especialistas en desarrollo psicológico infantil (una fonoaudióloga, una neuropsicóloga y una psicóloga) refieren que el niño presentaba dificultades para comunicarse de manera verbal y para establecer interacciones sociales con los otros; también tenía dificultades para expresar emociones de manera adecuada y con frecuencia lloraba y gritaba. El niño se entretenía con algunos objetos circulares, sin utilizarlos de manera cultural, y con frecuencia realizaba movimientos estereotipados como tirarlos y recogerlos; además, su interés se dirigía a observar las llantas de los carros de juguete por largos periodos de tiempo (entre 30 minutos y 1 hora sin cambiar de actividad). También tenía dificultad para establecer sintonía con la atención que los adultos dirigían a objetos externos, lo cual se refiere a la dedicación conjunta (interacciones sociales mediatizadas por objetos), y para hacer lo que los adultos hacían con los objetos (aprendizaje imitativo) 2.

Antes de iniciar la evaluación e intervención que se presenta en este artículo, se señala que al niño le realizaron potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, prueba que se constituye en un procedimiento electrofisiológico sensible para evaluar la integridad de la vía auditiva desde los receptores cocleares hasta el colículo inferior 37. En los resultados de dicha prueba se encontró integridad de las vías auditivas periféricas (nervio auditivo) y centrales (núcleos cocleares). Las cinco primeras ondas (I, II, III, IV y V) reflejaron la función del nervio auditivo y de la vía auditiva a lo largo del tronco cerebral.

Metodología

Se hicieron dos evaluaciones, una pre-test y otra post-test. Después de la evaluación pre-test se trabajó con el método experimental formativo propuesto por Vigotsky 32, el cual se refiere al estudio del desarrollo de las neoformaciones psicológicas (actividad comunicativa intencional, desarrollo emocional, función simbólica) durante su formación en una actividad característica en la etapa de desarrollo psicológico del niño, que en este caso se trató del juego. El método experimental formativo permite identificar la génesis de los procesos psicológicos en el niño al participar en actividades rectoras al modificar diversas situaciones en su formación.

Tanto para la evaluación como para la intervención se consideraron las necesidades de edad psicológica del niño y los aspectos particulares de su desarrollo. Estos dos procedimientos se relacionaron de forma dialéctica, de tal manera que de la evaluación se obtuvo información que favoreció la intervención.

Evaluación

Para la evaluación se hicieron observaciones del niño en interacción con sus padres. Después, la evaluadora (fonoaudióloga experta en desarrollo psicológico infantil) propuso al niño la realización de actividades con el uso de objetos y juguetes temáticos. Por último, la evaluadora hizo algunas observaciones del niño en el jardín infantil.

Durante la entrevista inicial, los padres manifestaron que se sentían frustrados y desalentados porque no sabían qué sucedía con su hijo y expresaron la necesidad de recibir apoyo para lograr que este empezara a comunicarse.

Durante la valoración en interacción con la familia se observó que los padres intentaron proponer un juego con algunos objetos y el niño los tomaba en sus manos y los tiraba. Ellos lo llamaban por su nombre pero él no respondía. Luego, los padres le dieron un jugo en biberón y él lo aceptó sin mirarlos ni establecer contacto social con ellos, tomó unos sorbos de jugo y, a continuación, tiró el biberón y empezó a llorar.

En la observación realizada en el jardín infantil se encontró que el niño permanecía solo y realizaba movimientos repetitivos con su cuerpo como correr de manera circular en el patio. Cuando el niño llegaba al aula se ponía a llorar y golpeaba la puerta y cuando sus compañeros se acercaban lloraba con más intensidad, después empezaba a tirar los objetos.

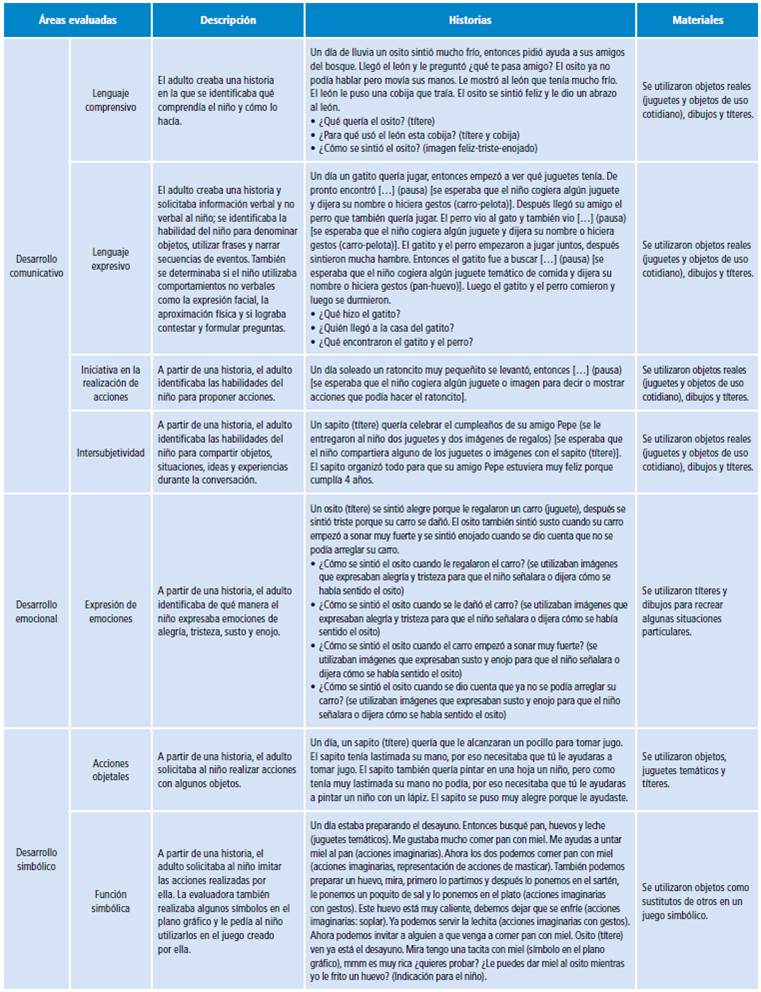

Al niño también se le aplicó el protocolo de evaluación diseñado para este estudio (Tabla 1), el cual es de carácter cualitativo y considera necesario identificar la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que puede hacer el niño en colaboración con el adulto. El protocolo de evaluación se aplicó en dos momentos: pre-test y posttest, cada uno con una duración de 30 minutos; el primero fue aplicado por una fonoaudióloga experta en desarrollo psicológico infantil y el segundo por una psicóloga del desarrollo infantil al finalizar la intervención con el fin de favorecer la objetividad en la obtención y análisis de los resultados. Como estrategia de evaluación se usó la narración 38 porque esta contribuye a organizar la experiencia del ser humano 39.

El protocolo de evaluación permite conocer las neoformaciones y el estado general del niño estudiado. La evaluación involucra características de la periodización del desarrollo psicológico del niño a partir de la actividad que realiza.

Intervención

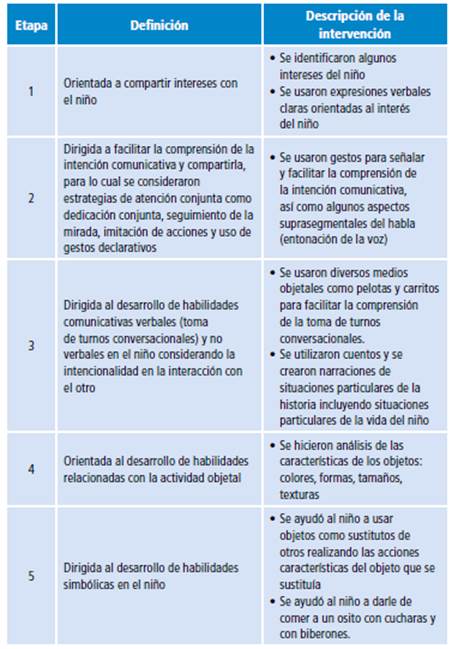

La intervención tuvo una duración de 2 años y 6 meses. En cada semana se realizaban cuatro sesiones de manera individual con el niño, cada una con una duración de 60 minutos. En un primer momento se plantearon las etapas de intervención que se presentan en la Tabla 2.

Durante las sesiones de intervención se involucró a los padres del niño, quienes además participaban en sesiones individuales (sin el niño) en donde se presentaba asesoría particular para realizar cambios en las formas de interacción comunicativa con el niño. Algunas de las estrategias se dirigieron a ayudar al niño a tomar turnos en la comunicación utilizando medios verbales (sonidos, palabras y frases cortas) y no verbales (gestos, miradas).

Asimismo, se hacían sesiones vinculadas con el niño y sus padres para estimular habilidades de interacción social con objetivos dirigidos a la iniciación y mantenimiento de la atención conjunta 10, la cual permitió que el niño se pusiera en sintonía con los adultos y que tratara que estos se pusieran en sintonía con él.

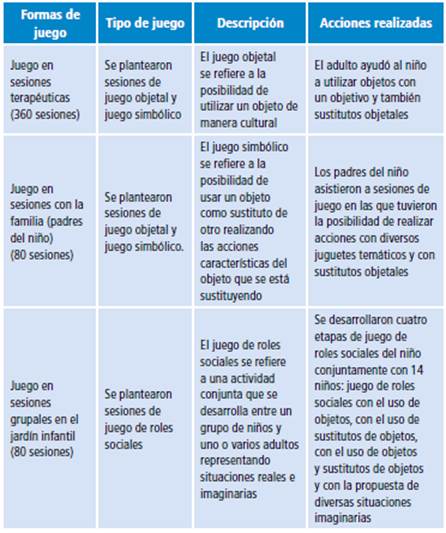

Después de cumplir 1 año y 6 meses de intervención individual con el niño y sus padres, se inició una intervención grupal con los compañeros del jardín infantil. En ese momento se empezaron a combinar las intervenciones individuales con las grupales. A nivel grupal se realizaron 80 sesiones de intervención por medio de juego (Tabla 3) en las que participaban 15 niños y 2 adultos (pedagoga infantil y fonoaudióloga) 40,41.

Tabla 3 Formas de intervención en las que se usó el juego como medio de desarrollo psicológico.

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar cada mes se realizaba la retroalimentación con los padres del niño y con el jardín infantil (pedagogas infantiles y grupo directivo de la institución educativa). De esta manera, ellos tenían la posibilidad de conocer las estrategias de intervención que se podían utilizar en situaciones específicas con el niño. Asimismo, se tenía la posibilidad de hacer modificaciones de estrategias de acuerdo a las características del desarrollo que el niño iba expresando.

La intervención se registraba a manera de diario en los tres ámbitos: terapéutico, familiar y educativo. El diario se constituyó como un medio de reflexión acerca de lo que se hacía durante la intervención, las estrategias utilizadas y las formas de interacción que iba desarrollando el niño.

Para iniciar el juego de roles sociales, los participantes en la institución educativa (grupo de niños y adultos) se reunían y comenzaban a identificar una idea de juego que fuera significativa para todos los involucrados 40. Una vez que los niños estaban de acuerdo en una propuesta de juego, intentaban descubrir los puntos en común. Después, los participantes hacían un plan que les permitía materializar sus ideas en la representación de los roles, donde los niños reestructuraban sus ideas y enriquecían el contenido.

Antes de iniciar la actividad de juego de roles se conversaba respecto a la temática, los roles, las acciones, los objetos a utilizar, la organización en el espacio del aula y las diferentes situaciones sociales; después, los niños jugaban representando los roles y al finalizar se realizaba una conversación reflexiva respecto a las situaciones de juego, las actitudes de los roles y la propuesta de nuevas situaciones de juego 41. El niño con autismo participaba con apoyo del adulto.

Consideraciones éticas

Este estudio se realizó dentro de las normas éticas que tienen su principio en la declaración de Helsinki 42. Los padres del niño aceptaron participar de manera voluntaria en el estudio y firmaron la carta de consentimiento informado desde el inicio del proceso de evaluación. Asimismo, la investigación contó con la aprobación del Comité de Ética del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla en acta del 26 de junio de 2014.

Resultados

Intervención

A continuación se presentan los resultados considerando los análisis realizados durante las evaluaciones pre-test y post-test y durante la intervención. El impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño se determinó a partir de los cambios en las características de ejecución en las diferentes tareas que se le plantearon.

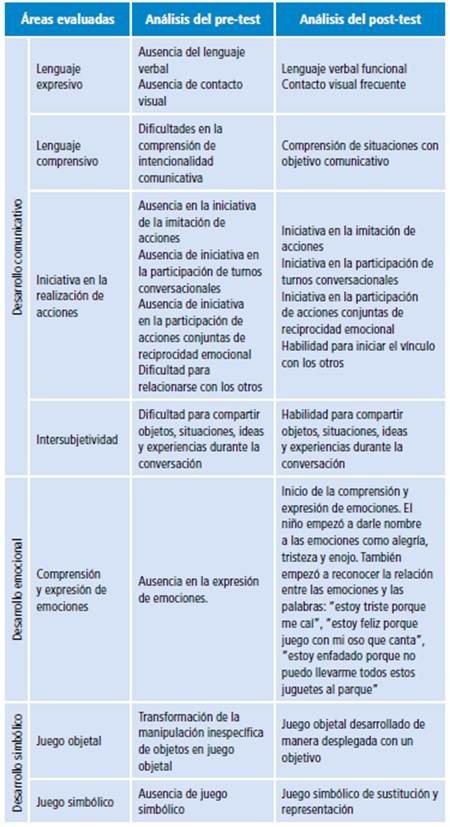

Evaluación

En la Tabla 4 se presentan los análisis del pre-test y del post-test de acuerdo a las áreas evaluadas. Se observó que en el pre-test el niño no respondía a las propuestas del adulto y le faltaba contacto visual. Después de la intervención la situación cambió, pues el niño logró involucrarse en las narraciones recreadas por la evaluadora y respondía a las preguntas e interacciones generadas por el adulto a través de los títeres.

A continuación se describen las características del desarrollo comunicativo, emocional y simbólico en el niño durante la intervención, en la que se usó el juego en sesiones terapéuticas, con la familia y con el grupo de niños en el jardín infantil. En los tres ámbitos fue necesaria la iniciación y mantenimiento de la atención conjunta en cada una de las actividades desarrolladas.

Desarrollo comunicativo

Iniciativa en la interacción comunicativa (turnos): el niño empezó a imitar selectivamente los turnos comunicativos en el juego terapéutico, con la familia y con los niños del jardín infantil. Esta imitación estaba ligada al contexto comunicativo. Las estrategias del adulto incluían expansión de expresiones verbales y no verbales. Asimismo, el adulto proponía tópicos sobre lo que el niño hacía y sobre lo que le interesaba. Poco a poco, el niño se fue involucrando en la interacción comunicativa expresando iniciativa a través de gestos y del uso del lenguaje verbal; de esta manera, aprendió a considerar al otro en la conversación.

Cuando el niño empezó a comunicarse de manera verbal con intencionalidad no se le entendía lo que decía y sus producciones eran monótonas, después empezó a hacer variaciones en la entonación. Asimismo, de manera gradual empezó a producir los diversos sonidos del habla, lo que facilitó estimular la precisión en la articulación. Las primeras palabras seguían patrones predecibles de sílabas: consonante-vocal-consonante-vocal (CVCV) con fonemas vocálicos /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ y consonánticos /m/, /p/, /b/, /n/, /l/. Después, el repertorio fonológico se amplió al uso de los fonemas /k/, /d/, /s/,/r/, /f/, /g/, /j/, /t/, /ñ/, /y/.

Algunas de las estrategias utilizadas para el desarrollo de la precisión de la articulación en el juego en las sesiones terapéuticas, con la familia y con el grupo de niños en el jardín infantil se dirigieron a dar respuesta social a cualquier intento de comunicación del niño; es así como él empezó a girar hacia el lugar donde escuchaba esta forma de comunicación. Por ejemplo, se trataba de entender lo que decía y se respondía lo que se creía que correspondía a la situación comunicativa; esto generó la necesidad de comunicación para establecer vínculos con los otros.

De manera particular, en las sesiones de juego grupal cuando los otros niños empezaron a entender lo que el niño decía se comenzó a responder con más frecuencia a sus intentos de comunicación, lo cual lo motivó a continuar con las interacciones; aunque al inicio eran breves, después se empezaron a complejizar un poco. Estas formas de interacción posibilitaron el desarrollo de habilidades para hacerse entender por los demás y para disfrutar de las interacciones con los otros.

Intersubjetividad: en las sesiones de juego terapéutico, con la familia y con los niños del jardín infantil se observó que el niño empezó a compartir su atención respecto a objetos, después comenzó a participar en juegos y atendía tanto a las acciones realizadas con el objeto como a la otra persona. Esto significa que desarrolló habilidades compartidas con los adultos relacionados con el significado de las acciones realizadas con los objetos, lo cual, a su vez, permitió la interacción con los otros con un objetivo.

Desarrollo emocional

Iniciativa en la participación de acciones conjuntas de reciprocidad emocional: el niño empezó a reconocer emociones a partir de situaciones cotidianas planteadas durante las sesiones de juego. Esto significa que poco a poco empezó a reconocer, comprender y a expresar diversos tipos de emociones faciales de alegría, tristeza, susto y enojo. El reconocimiento de estas emociones se logró con el apoyo de títeres y expresiones emocionales que el adulto utilizaba durante la experiencia de juego. Para esto fue necesario que el adulto estableciera relaciones entre la situación y la emoción usando el lenguaje, es decir, decía lo que sucedía utilizando el nombre de alguna de estas emociones. Por ejemplo, en el juego "el hospital de mascotas" el adulto decía: "JP está triste porque su gatito tiene lastimada su pata" (antes de la atención por el niño-médico), "JP está alegre porque su gatito se siente bien" (después de la atención del niño-médico), "JP está enojado porque su gatito se quiere quedar en el hospital de mascotas" (durante la atención del niño-médico), "JP está asustado porque su gatito gritó" (durante la atención del niño-médico).

Posibilidad de ponerse en el lugar del otro (empatia): en algunas de las situaciones de juego el niño sintió la necesidad de demostrar empatía al preguntar si otros niños estaban bien. Por ejemplo, en el juego "el restaurante" cuando una ollita cayó en el pie de uno de los cocineros dijo ¿A Nico le duele su pie? Esta habilidad se empezó a presentar desde la etapa 4 del juego grupal.

Desarrollo simbólico

Iniciativa en la imitación de acciones: se evidenciaron transformaciones en la realización y en la imitación de acciones. Primero, el niño empezó a interesarse por las acciones que realizaba el otro: tanto el adulto como los niños; después, inició con la repetición de acciones que observaba del otro en el mismo instante que ocurrían; luego, empezó a repetir acciones en momentos diferentes a los de la realización de la acción del otro, estas acciones eran estereotipadas; y, por último, las acciones que imitaba eran realizadas por su propia iniciativa con un objetivo.

Al inicio, estas acciones eran aisladas, después se presentaron acciones dobles y poco a poco empezaron a desarrollarse secuencias de acciones coordinadas entre el niño y el adulto o los otros niños. La iniciativa en la imitación de acciones posibilitó el desarrollo tanto de acciones objetales como de acciones simbólicas. En el caso de las acciones objetales el niño empezó a usar objetos y juguetes temáticos de acuerdo a su uso cultural, por ejemplo usaba un peine para peinarse; en el caso de las acciones simbólicas empezó a usar objetos como sustitutos de otros realizando las acciones correspondientes al objeto sustituido, por ejemplo usaba un palo como si fuera un avión: realizaba la acción de representación de las acciones correspondientes a volar del avión desplegando con una cadena de acciones, gestos, sonidos y expresiones verbales.

En el juego grupal, el niño tuvo la posibilidad de considerar diferentes perspectivas de acuerdo a los diversos roles que participaban y que asumía en cada temática. En un primer momento, el niño requirió del apoyo del adulto para participar en el juego de manera constante, después empezó a participar en los roles -aún con apoyo del adulto, aunque de manera inestable-; esto quiere decir que realizaba algunas acciones y después desistía. Se resalta el incremento de participación en tiempo (duración en el juego) del niño realizando acciones correspondientes al rol con apoyo del adulto. Se observó la participación en el juego inicial de 3 minutos, después 5 minutos, luego 10 minutos y finalmente 20 minutos.

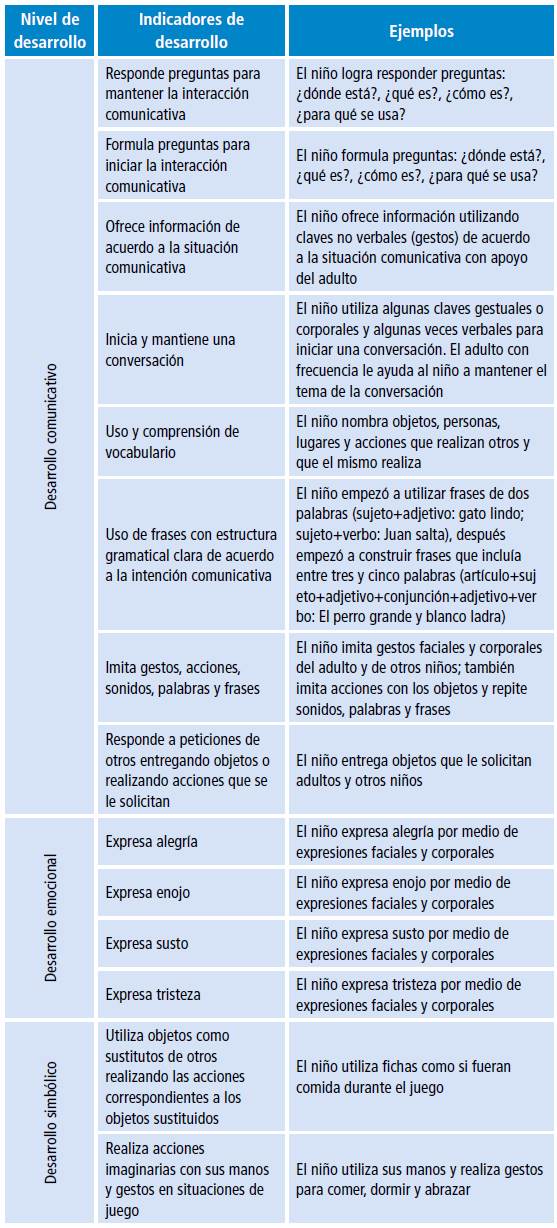

En la Tabla 5 se presentan los indicadores de desarrollo comunicativo, emocional y simbólico en el niño durante el juego.

Discusión

En esta investigación se discute la importancia del diseño e implementación del juego en un niño con autismo desde el enfoque histórico-cultural y la teoría de la actividad. Las formas de juego (terapéutico, en sesiones con la familia del niño y en sesiones grupales en el jardín infantil) utilizadas en la intervención y las estrategias de reflexión consideradas al emplear el diario tuvieron impacto positivo en el desarrollo psicológico, lo que significa que la intervención reflexiva fundamentada científicamente se constituye en una estrategia importante al trabajar con niños con autismo.

Después de la intervención en la que se usó el juego, se identificaron cambios al comparar el pre-test con el post-test. En el post-test el niño mostró disposición para interactuar con la evaluadora, además mejoró en sus habilidades de contacto visual, pues ahora observa al otro e interactúa atendiendo tanto al adulto como a los objetos que se usan para buscar su atención -estas habilidades no se presentaban en el pre-test-; además, el niño accedió a las tareas que se proponían. Los resultados muestran cambios a nivel comunicativo, emocional-afectivo y en su desarrollo simbólico.

A nivel comunicativo, el juego posibilitó el desarrollo de habilidades como la iniciativa en la interacción comunicativa (turnos) y en la participación de acciones conjuntas de reciprocidad emocional, la intersubjetividad y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro (empatía o cognición social). Asimismo, esta dinámica permitió que el niño desarrollara habilidades relacionadas con el uso de palabras y la construcción de frases con intencionalidad comunicativa para solicitar información. A nivel emocional, el niño desarrolló habilidades para reconocer, comprender y expresar emociones al empezar a entender la perspectiva de los otros; también buscaba información en las interacciones con el otro y experiencias emocionales. A nivel simbólico, el niño desarrolló habilidades para utilizar un objeto como sustituto de otro realizando las acciones características del objeto sustituido.

Se subraya el carácter interdependiente del desarrollo comunicativo, emocional y simbólico que el niño desarrolló en el juego:

La comunicación se mediatizó a través de gestos y expresiones verbales y no verbales de los otros, lo que contribuyó con el comportamiento mediatizado del niño, es decir, la posibilidad de utilizar medios externos como estrategias de organización de la actividad. Al desarrollar habilidades comunicativas durante su participación en el juego se fortalecieron habilidades emocionales y simbólicas debido a que el niño aprendió a interactuar con los otros y a entenderlos.

El desarrollo simbólico del juego posibilitó el desarrollo de habilidades para imaginar lo que el otro siente y, de esta manera, el niño logró empezar a atribuir intenciones en el otro, a imaginar el mundo desde la perspectiva del otro y a expresar sentimientos de alegría, tristeza, susto y enojo.

El desarrollo simbólico se logró sobre la base del desarrollo de las acciones objetales. De esta manera, el niño logró empezar a usar objetos como si fueran otros realizando las acciones correspondientes al "otro objeto", al objeto imaginado. De la actividad práctica con los objetos el niño pasó a uso de representaciones de acciones correspondientes a otros objetos y empezó a imitar acciones realizadas por el adulto y otros niños, por ejemplo, empezó a utilizar una cuchara para mezclar en una ollita como si hubiera compota para un títere león diciendo "el león tiene hambre". Es así como se puede afirmar que la actividad de juego posibilitó que el niño creara una imagen mental del uso de objetos y situaciones diversas que le permitieron recordarlos y realizar nuevas acciones de manera intencional en la actividad de juego.

Los anteriores hallazgos coinciden con investigaciones en las que se refiere que la detección e intervención temprana del autismo posibilita el desarrollo de mejores habilidades sociales, emocionales, cognitivas y lingüísticas y, por consiguiente, promueve una mejor calidad de vida en el niño y su familia 10.

La atención conjunta se constituyó en una de las condiciones para el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico; esta también requirió del desarrollo de una sucesión de acciones y transformaciones en las respuestas verbales y no verbales de cada uno de los participantes en el juego. En el desarrollo de esta habilidad el niño aprendió a compartir un objeto con el otro, a tener en cuenta el conocimiento del otro respecto al objeto, a escuchar lo que decían los otros para hacer contribuciones de acuerdo a la situación temática del juego y a establecer una nueva función del objeto.

Durante la intervención, tanto la familia como las maestras de la institución educativa comprendieron de qué manera podían ayudar al niño a expresar sus ideas y emociones. Algunas de las estrategias que empezaron a utilizar los adultos se dirigieron a la intencionalidad en el uso del lenguaje, considerando las necesidades de desarrollo psicológico del niño para resolver situaciones diversas. Por esta razón, se reconoce que en el caso del autismo es importante trabajar colaborativamente con la familia y la institución educativa.

La existencia de diversos enfoques de intervención para los niños con autismo sugiere la necesidad de reflexionar respecto a los programas que se diseñan. Se recomienda diseñar programas de manera individual de acuerdo a las necesidades de desarrollo psicológico de cada niño en particular con el fin de impactar de manera positiva su vida y de promover su bienestar emocional y el de su familia.

En esta investigación el enfoque histórico-cultural tuvo implicaciones teóricas y prácticas al exponer el juego como actividad que promueve el desarrollo psicológico del niño con autismo. Por esta razón, este estudio coincide con investigaciones en las que se han identificado cambios cualitativos con el uso del juego para promover el desarrollo psicológico infantil 43-55.

Conclusiones

Se concluye que el juego impactó el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño estudiado. La efectividad del programa de intervención en el que se usó el juego se basa en las diferencias pre-test y post-test de la valoración y en los progresos que se observan con más detalle dentro de la situación clínica, social, familiar y de aprendizaje del niño 43. Por esta razón, las consideraciones metodológicas de este estudio se pueden aplicar a otros niños con autismo. La forma de evaluación y el programa interventivo posibilitó abrir nuevas perspectivas en el desarrollo psicológico y promover su bienestar emocional y el de su familia.

Un ambiente educativo estructurado pero cálido y afectivo 56 en el que se usa el juego al mismo tiempo es, sin duda, una de las mejores vías para promocionar el aprendizaje en los niños con autismo. De esta manera, el niño empieza a desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión social, a reconocer las actitudes de los otros y a desarrollar la imitación como posibilidad para el acceso a la mente del otro 56,57.

La intervención clínica desde la aproximación psicológica histórico-cultural y la teoría de la actividad tiene impacto positivo en el desarrollo psicológico del niño. Esta intervención se propone de manera intencional y promueve el desarrollo de habilidades de corregulación social que facilitan la interacción comunicativa en el caso del autismo.