INTRODUCCIÓN

El freestyle, como fenómeno que ha trascendido de parches5 de amigos a eventos culturales de la ciudad, tiene como fundamento la destreza comunicativa de los participantes en sus improvisaciones. En ella, se rescata la creación de versos que responden a diferentes tipos de formatos y de modalidades, los cuales se expresan a través de elementos lingüísticos como autoelogios, insultos, exhortaciones y recursos estilísticos retóricos, elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Estos elementos se relacionan con la presente investigación, cuyo principal propósito es describir las estrategias de cortesía o descortesía generadas para crear rimas improvisadas dentro del género rap y mostrar cómo los participantes exhiben sus destrezas y competencias comunicativas en una batalla en la que se busca derrotar al adversario con los juegos del lenguaje. De este modo, el objetivo general es describir las estrategias sociopragmáticas que configuran las estrategias de (des)cortesía que mantienen la imagen pública en la retórica interpersonal de los participantes de las batallas de freestyle en Manizales.

La dinámica conversacional presente en las batallas de freestyle da cuenta de un evidente quiebre en las estrategias de cortesía, que son fundamentales para el mantenimiento de la imagen pública entre los interlocutores en cualquier situación de interacción comunicativa. A pesar de ello, más allá de despojar a los raperos de la empatía de su contrincante y del público en general, la (des)cortesía en las rimas parece dar validez a su presencia, tanto en la tarima como en su comunidad de habla, suponiendo así una contradicción dentro de las teorías sociopragmáticas tradicionales. De este modo, algunas expresiones que para el común de las personas pueden ser reconocidas como descorteses, en algunas comunidades y situaciones particulares no lo son, como es el caso de La Manada freestyle, comunidad de raperos de la ciudad de Manizales (Colombia).

Antecedentes del freestyle rap

El freestyle rap y la cultura del Hip Hop en general han despertado interés en los últimos años y han sido objeto de investigación desde diferentes campos y disciplinas. En este trabajo se hace referencia a diversos ejercicios de investigación a nivel nacional e internacional. Asimismo, se hace énfasis en la indagación de los ejes temáticos del vocativo, la pronominalización, los actos de habla asertivos y exhortativos como mecanismos para expresar cortesía, descortesía y mantenimiento de la imagen pública.

En el ámbito internacional, se puede destacar el estudio de Juárez Martínez (2021), donde se plantea un método de análisis multidisciplinario para el rap improvisado. En él se sugiere el estudio de cuatro dimensiones del freestyle rap: la dimensión poética, la lingüística, la musical y la del performance. Además, el estudio se complementa con un análisis de caso a partir del freestyler argentino Acru y su performance. En este ejercicio de investigación es valiosa la exploración de las diferentes dimensiones de análisis del freestyle que el autor propone, aunque en el presente trabajo se privilegia la dimensión lingüística y comunicativa en tanto que se describe la estructura y su función dentro de la batalla como evento comunicativo.

Otra de las temáticas relevantes a nivel internacional tiene que ver con los estudios de la imagen del freestyler dentro de la batalla, tal como se puede ver en los trabajos de Checa y Arias (2023), y Arias (2023a), donde proponen diferentes teorías, que también se tendrán en cuenta en la presente investigación, para el análisis del corpus de batallas de freestyle como lo son la sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982), la etnografía del habla (Hymes, 1972/1996) y la pragmática sociocultural (Bravo, 2009).

Por otro lado, se pretende en este artículo abordar el análisis de los pronombres y los vocativos en las batallas de freestyle en la ciudad de Manizales, ejes que también aborda Arias (2023b) en el rap improvisado en el español bonaerense, donde lleva a cabo un estudio sobre el uso de las fórmulas de tratamiento nominales y pronominales como los de resultados de términos de parentesco, de extensión semántica y de uso metafórico.

También, en el ámbito internacional, se puede destacar el estudio de Estrada y Ramírez (2003) en el que se hace una clasificación sobre el vocativo con una marcada diferenciación entre el vocativo insultivo y el insultativo. Este aspecto diferenciador entre los insultativos y los insultivos también se encuentra presente en el trabajo de Deditius (2015), quien aborda la multiaspectualidad lingüística del insulto, cuyo uso no recae únicamente en humillar al oyente, sino que también posee funciones de elogio y cortesía; funciones que serán clave para el análisis de las (des)cortesías presentes en los insultos del corpus de esta investigación.

Para el caso colombiano se debe anotar que en los últimos años se cuenta con varias investigaciones sobre el freestyle, las cuales se han llevado a cabo como tesis de pregrado y posgrado en los campos de la pedagogía, de la enseñanza de la literatura, de las artes o en el área de la Sociología. No obstante, se debe mencionar que en el campo de la lingüística son pocos los trabajos sobre freestyle, y en lo referente a artículos derivados de ejercicios de investigación es conveniente destacar, también, que aún son muy escasos. Entre estas investigaciones se puede citar la de Hospital (2021), en la que se utiliza el freestyle rap como una estrategia de carácter didáctico-comunicativa enmarcada en el campo de la cultura urbana; la de Gallo y Marín (2022), en la que se analizan los elementos teatrales que se encuentran en el rap a partir de la experiencia escénica de distintos creadores dentro del teatro y del rap bogotano, y la de Daza Barreto y Sierra Rodríguez, (2016), un trabajo monográfico de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital de Bogotá, en la que se hace un enfoque hermenéutico que va más allá de la simple identificación de marcas discursivas en un corpus de canciones, a una descripción, análisis e interpretación de las mismas. Este es el trabajo que más se acerca al enfoque que se pretende abordar en el presente estudio.

La cortesía y la descortesía

A partir de los postulados de Austin (1962), Searle (1969) y Grice (1975), y de otros lingüistas, respecto a los actos de habla y el principio de cooperación, se conceptualizó la pragmática, que de acuerdo con Escandell (1996):

Es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado en concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario. (p.14)

Desde sus primeros postulados la pragmática ha descrito la faceta individual, psicológica y cognitiva de los intercambios comunicativos en los cuales la unidad básica es el acto de habla, con el cual se realiza una acción con palabras (orden, petición, aserción, promesa).

Según Austin (1962), al producir un acto de habla, se activan simultáneamente tres dimensiones: locutivo, ilocutivo y perlocutivo, como se ve en la Tabla 1

Tabla 1 El acto de habla

| Acto de habla | Comprende |

|---|---|

| Locutivo | El acto físico de emitir el enunciado que comprende: |

| · Acto fónico: el acto de emitir ciertos sonidos. | |

| · Acto fático: el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada. | |

| · Acto rético: el acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado. | |

| Ilocutivo | La intención: la realización de una función comunicativa del acto de habla, como afirmar, prometer, etc.) |

| Perlocutivo | El efecto: la (re)acción que provoca el acto de habla en el interlocutor, como convencer, interesar, calmar, etc. |

Nota. Elaboración propia

Adicionalmente, algunos autores se han enfocado en describir el efecto social de la comunicación, en la que a través del lenguaje se construyen, se mantienen o se disuelven las relaciones interpersonales de los individuos; además, cómo las diferentes posiciones de poder, estatus social, entre otras variables, obligan a los interlocutores a utilizar diferentes estrategias para conseguir la colaboración del destinatario y así alcanzar sus objetivos. De esta manera, se han propuesto diversos modelos para describir estas situaciones que hacen parte de la cortesía, como el modelo de Lakoff (1973) o el de Leech (1983), Brown y Levinson (1978) o el de Haverkate (1994).

Estos autores parten del supuesto de que toda sociedad tiene que controlar la agresividad de sus miembros manifestada en las relaciones de poder que se crean entre los interlocutores. Por otro lado, comparten la premisa de Grice (1975) de que el proceso comunicativo busca ser eficaz y que se encuentra sujeto al principio de cooperación. En consecuencia, Brown y Levinson (1978) consideran la cortesía como un mecanismo que busca mitigar el potencial agresivo de los intercambios comunicativos a través de la protección y el mantenimiento de la imagen social. Este concepto de imagen o “face” es tomada de la noción de Goffman (1967), que la define como:

As the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes-albeit an image that others may share, as when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing for himself. (p.5)

Así, en los intercambios comunicativos el interlocutor no sólo busca preservar su imagen social, puesto que podría suponer una amenaza, sino también que el destinatario coopere para alcanzar sus intenciones. Brown y Levinson (1978) distinguen dos tipos de imagen social, “Negative face: the want of every ‘competent adult member’ that his actions be unimpeded by others […] Positive face: the want of every member that his wants to be desirable to at least some others” (p.61).

En la primera, es el deseo de tener libertad de acción, es decir, no tener imposiciones de los demás, ser dueño de su criterio, mientras que la imagen positiva es la necesidad de ser apreciado por los demás, y que estos aprueben de cierta medida alguno de sus deseos o pensamientos. Por otro lado, Brown y Levinson (1978) mencionan que hay actos, sean verbales o no verbales, que intrínsecamente amenazan la imagen pública tanto del destinatario como la del interlocutor (Face Threatening acts or FTAs); entre ellos se encuentran las órdenes o peticiones, las recomendaciones, las advertencias, las promesas, entre otros; por lo que se buscará suavizar el potencial de amenaza de estos actos a través de la cortesía, sea positiva o negativa. Por un lado, la cortesía positiva se orienta a cuidar la imagen positiva del destinatario, a través de que este sienta que el interlocutor quiere al menos uno de los aspectos de lo que él quiere conseguir. Por otro lado, la cortesía negativa está orientada a satisfacer la imagen negativa del destinatario, es decir, de mantener su propio criterio y su deseo de autodeterminación, por lo que las estrategias de cortesía consistirán en que el destinatario sienta que el interlocutor reconoce y respeta sus deseos. Haverkate (1996) propone sustituir los términos de cortesía positiva y negativa por cortesía de solidaridad y de distanciamiento, respectivamente.

La cortesía, de acuerdo con Brown y Levinson (1978), varía de acuerdo con la cultura, por lo que Haverkate (1996) declara que lo que puede ser cortés para una cultura puede clasificarse como descortés para otra. Por tanto, Bravo (2009) define la cortesía como “un fenómeno de etiología sociocultural en la medida que para su interpretación el analista depende del conocimiento del «contexto del usuario» que, en términos de Hymes (1972/1996), es un hablante real que forma parte de una comunidad de habla” (p.31). Además, la cortesía se considera una actividad comunicativa cuyo propósito es quedar bien con su interlocutor, y que responde a los códigos socioculturales de la comunidad de habla de la que hacen parte los hablantes (Bravo, 2005).

Por otro lado, Bernal (2007) define a la descortesía, a la inversa del concepto de cortesía de Bravo (2005), como:

Una actividad comunicativa a la que se le atribuye la finalidad de dañar la imagen del otro y que responde a códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los contextos perjudica al interlocutor. El efecto emergente de esta actividad es interpersonalmente negativo, de lo cual se deduce que se ha producido una interpretación de la actividad como descortés en ese contexto. (p.87)

Por su parte, Haverkate (1994) diferencia entre los actos corteses y no corteses, de los cuales el segundo ocurre cuando el acto de habla “no sirve a la finalidad intrínseca de beneficiar el interlocutor, el acto no es cortés” (p. 77). Por tanto, este autor divide los actos no corteses entre actos descorteses, como insultar, agraviar y expresar desprecio, y actos no descorteses, que corresponden a aquellos que son neutros en el sentido de que no expresan cortesía intrínseca y cuyos ejemplos representativos son los actos asertivos y los exhortativos.

Estrategias de (des) cortesía

Haverkate (1994) señala que, desde un punto de vista taxonómico, las estrategias de cortesía son de carácter heterogéneo, ya que pertenecen a diferentes niveles de análisis lingüístico y también cumplen diversas funciones pragmáticas y discursivas. Entre estas estrategias se destacan: el uso de vocativos, la pronominalización y los actos asertivos y exhortativos.

Vocativos

De acuerdo con Martínez (2009), los vocativos son “formas lingüísticas que reflejan, de una u otra manera, el grado de cercanía o distancia que existe entre los interlocutores y, además, pueden funcionar como marcas de cortesía” (p. 102). Así, el vocativo puede estar formado por una palabra o por varias, constituyendo sintagmas nominales (Leech, 1999). Estrada y Ramírez (2003) mencionan que en el campo léxico que corresponde a los vocativos se encuentran “los pronombres personales, nombres comunes y propios, apodos, títulos, términos de relación, de parentesco, entre otros” (p.338). Además, de acuerdo con estas autoras, los vocativos se pueden clasificar según la relación con el interlocutor, desde el punto de vista sintagmático y desde las estrategias de cortesía, como lo muestra la Tabla 2.

Tabla 2 Clasificación de los vocativos

| Criterios de clasificación - Vocativos | ||

|---|---|---|

| Campo léxico | Pronombres personales | |

| Nombres comunes | ||

| Nombres propios | ||

| Apodos | ||

| Títulos | ||

| Términos de relación | ||

| Términos de parentesco | ||

| Términos utilizados metafóricamente | ||

| Otros | ||

| Relación con el interlocutor | 1. Reguladores (Relaciones de fuerte jerarquía: "Sí, mi coronel"; "buenos días, doctora"). | |

| 2. Constitutivos (Relaciones no delimitadas por normas: "¿qué hace, chabón?; "pero no, hermana"). | ||

| Sintagmático | 3. Vocativos - frase (solo mencionan al alocutario) | Piropos (Mamita, Potra) |

| Halagos (ídolo, Diosa) | ||

| Insultos (Boludo, Forro) | ||

| Otro (Fórmula de tratamiento) | ||

| 4. Vocativos en frase (aparecen dentro de una frase) | Intensifican el acto de habla (¿Qué hace, fiera?) | |

| Mitigan el acto de habla (Boludo, te estoy invitando a comer una pizza) | ||

| Estrategias de cortesía | 5. Focalizadores | Deícticos (Mayor carga referencial o indicial: Vení, Pedro) |

| Predicativos (Mayor carga de significado: Vení, gordo) | ||

| 6. Desfocalizadores | Desvanecen la figura del alocutario, se convierten en muletillas (pará, boludo, te lo juro, boludo, me dijo[...], boludo...) | |

| Estrategias de descortesía | 7. Focalizadores | Deícticos (Mayor carga referencial o indicial: Vení, Pedro) |

| Predicativos (Mayor carga de significado: Vení, gordo) | ||

| 8. Desfocalizadores | Desvanecen la figura del alocutario, se convierten en muletillas (pará, boludo, te lo juro, boludo, me dijo[...], boludo...) | |

| 9. Insultivos | Parecen insultar (Forma amistosa) | |

| 10. Insultativos | Insultan directamente(Agresión) | |

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrada y Ramírez (2003)

En esta clasificación de los vocativos, Estrada y Ramírez (2003) hacen una distinción entre insultativos e insultivos: los primeros se refieren a aquellos vocativos que insultan, por lo que se configuran como estrategias de descortesía, mientras que los segundos se refieren a aquellos que parecen insultar, pero cuya función es de cortesía.

(Des)cortesía y pronominalización

La utilización de los pronombres personales tú y usted depende no sólo de variables como la edad o el sexo, sino también del destinatario y su actividad social, y de la situación comunicativa de los interlocutores (Blass, 1994). En el español, de acuerdo con Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980), se pueden establecer dos tipos de relaciones en el uso de los pronombres tú y usted:

A) “Relaciones simétricas

- Trato simétrico solidario: tú/tú.

- Trato simétrico no solidario: usted/usted B)

B) Relaciones no simétricas: tú/usted usted/tú”. (p. 100)

Blass (1994) concluye que, en el español, el empleo del pronombre tú no sólo se limita a contextos familiares y amistosos, como tradicionalmente se ha mencionado, sino que también:

Con su carácter de marcador de proximidad grupal, traspasa su ámbito de uso a otras esferas en las que determinados atributos de los interlocutores pueden inducir a uno de ellos (tratamiento asimétrico) o a ambos (tratamiento simétrico) a su empleo (…) lo que sería un reflejo de la tendencia creciente en limar prejuicios y jerarquizaciones sociales. (p.40)

Por otro lado, el uso del pronombre usted se utiliza para “el mantenimiento de estrategias comunicativas más conservadoras y tradicionalmente más prestigiosas” (Blass, 1994, p. 41). En consecuencia, la elección de uno u otro pronombre recae directamente en el terreno de la cortesía. Pedroviejo (2004) menciona que:

La oposición tú/usted del español podría ser analizada como una manifestación de los dos tipos de cortesía a los que se hace referencia. El tratamiento con tú ocuparía el territorio de la llamada cortesía positiva y el uso del usted aparecería vinculado al dominio de la cortesía negativa (p.246)

Así, el pronombre tú se configura como pronombre de solidaridad y usted como pronombre de distanciamiento.

(Des)cortesía en actos asertivos

Para Haverkate (1996), “el objeto ilocutivo del acto de habla asertivo debe definirse por la intención del hablante de convencer al oyente de que él, es decir, el hablante, cree sinceramente que la proposición expresada corresponde a un estado de cosas real” (p. 8). En un acto asertivo, la cortesía se hace presente de manera extrínseca, a través de la atenuación o mitigación de la fuerza ilocutiva de la aserción, que se logra a través de distintas estrategias como oraciones concesivas; locuciones performativas atenuadas; estrategias léxicas, de las cuales hacen parte los predicados doxásticos; y estrategias deícticas, entre otras.

(Des)cortesía en actos exhortativos

El acto exhortativo es aquel que expresa la intención del hablante de “influir en el comportamiento interaccional del oyente de forma que éste lleve a cabo la acción descrita por el contenido proposicional del enunciado” (Haverkate, 1996, p. 52). De acuerdo con la intención del hablante, los actos exhortativos pueden ser impositivos y no impositivos. El primero, de acuerdo con Haverkate (1994) “busca que el oyente realice el acto exhortado primariamente en beneficio del hablante” y el segundo “que el oyente realice el acto primariamente en beneficio de sí mismo” (p. 148). Dentro de los actos exhortativos impositivos se encuentran los mandatos y los ruegos que se utilizan en las siguientes circunstancias: (Tabla 3)

Tabla 3 Contexto de uso de los actos exhortativos impositivos (Haverkate, 1994)

| Actos exhortativos impositivos | Contexto de uso |

|---|---|

| Mandato | a) El hablante se halla en una posición de poder con respecto al oyente. |

| b) El hablante está emocionado o disgustado por el comportamiento del oyente. | |

| c) Hay circunstancias externas a la relación interaccional que requieren que el oyente reaccione inmediatamente a la exhortación. | |

| Ruego | a) El hablante tiene poder o autoridad sobre el oyente, pero se abstiene de manifestarlo. |

| b) Entre hablante y oyente no hay relación social jerárquica. | |

| c) El oyente tiene poder o autoridad sobre el hablante. |

Nota. Elaboración propia.

Respecto al uso de actos de habla exhortativos, cabe mencionar que una de las estructuras lingüísticas más frecuente, en las batallas de Freestyle de la Manada en Manizales, es el uso de verbos en imperativo con pronombres clíticos, ya sean enclíticos o proclíticos como se verá más adelante.

Freestyle Rap desde Nueva York hasta Manizales

De acuerdo con Juárez Martínez (2021) el freestyle rap puede considerarse como un tipo de performance, una forma artística y particular de comunicación oral, es decir, como un arte verbal (p.9). Este estilo de rap hace parte de la cultura Hip Hop que nace a principios de los años setenta en el Bronx (New York), barrio habitado por afroamericanos e inmigrantes latinos, que de acuerdo con Hospital (2021) es “una cultura que permitió a esta comunidad construir una relación con el espacio público a modo de expresión colectiva, protesta y apropiación” (p.75)

Pihel (1996) menciona cómo los Djs y los MC (Masters of Ceremony) empezaron a improvisar durante sus presentaciones en las fiestas de la zona:

DJs began inviting Masters of Ceremony (MCs) to say a few words through a microphone in order to help get people moving. At first these words consisted merely of short phrases such as, “Everybody say ‘hey,’ everybody say ‘ho!’” and “Everybody throw your hands in the air / And wave ‘em like you just don’t care!” By the end of the ‘70s, however, MCs had become more sophisticated in their phrases and rhyming, and the genre developed a name that incorporated both the MC’s role and the DJ’s role: “rap music”. (p.250)

Con el tiempo, los MCs se vieron obligados a improvisar cada vez más para animar las fiestas, y con el tiempo fueron incluyendo en sus rimas los cyphers, versos polémicos a otros MCs, y este en su turno le replicaba. Así, las batallas no solo se fueron consolidando, sino que también ganaron popularidad entre las personas, hasta el punto de realizar eventos especiales donde los MCs batallaban por un cupo a la final y ganar el premio (Juárez Martínez, 2021).

Por otro lado, se puede destacar la realización en 2005 de la “Red Bull Batalla” en Puerto Rico, por parte de Red Bull, marca de bebidas energizantes, por lo que se configuró de acuerdo con Silva (2021) como “el primer certamen organizado en el que un puñado de jueces especializados en la escena puntuaban a unos raperos que improvisaban sobre bases rítmicas” (párr. 2). Además, en este evento los freestylers pasaron a denominarse gallos. En Colombia, el freestyle rap se ha cobrado protagonismo en los últimos años en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y Manizales, donde diferentes MCs o gallos han participado y ganado competencias a nivel nacional e internacional. También, la consolidación de competencias como la FMS (Freestyle Master Series) a nivel nacional, le ha dado cada vez más visibilidad y prestigio. Por otro lado, el freestyle se ha vuelto parte de la ciudad, donde sus espacios públicos como plazas y parques son los escenarios perfectos para las batallas (Hospital, 2021).

En la ciudad de Manizales, el grupo de freestylers se denominan “La Manada Freestyle” y con ella, se creó la competencia regional del eje cafetero “El Maestro de las Lomas”. Los gallos se encuentran todos los viernes en la noche para tener sus batallas en medio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sector de El Cable.

Respecto a la metodología de las batallas de freestyle rap, Buitrago (2020) explica en qué consisten:

Una batalla de rap es un evento que consiste en la competencia de cierto número de participantes -freestylers-, mínimo dos y máximo cuatro o cinco, para rapear de manera improvisada sobre alguna base (beat), en un determinado tiempo previamente establecido. Las batallas están integradas por los freestylers, el host, los jurados y el público. (p.8)

METODOLOGÍA

La investigación se enmarca en un enfoque mixto, desde una perspectiva etnometodológica y sociopragmática.

Corpus y población

El corpus para este trabajo está compuesto por 13 batallas en las que se enfrentan 12 gallos, cuyos A.K.A (as known as) se encuentran consignados en la Tabla 4. También, en la Figura 1, se puede observar a uno de estos freestylers, Husky, en medio de una batalla.

Tabla 4 A.K.A de los gallos del corpus

| A.K.A de los gallos del corpus | ||

|---|---|---|

| JK | Husky | Hibiceo |

| Inaca | Romer | BK |

| Nemexiz | SJ | Niche |

| JDL | Malko | Doble G |

| Zaku | Enfasix | PCR |

Nota. Elaboración propia.

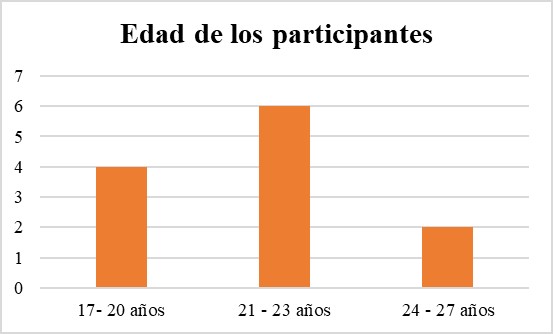

Respecto a la variable edad, los gallos se encuentran entre los 17 y los 27 años (Figura 2), siendo el rango entre los 21-23 años el más frecuente, y el que ostenta una mayor destreza en la improvisación. Los jóvenes gallos menores de 20 años están en un proceso de aprendizaje, cuyo rol es tanto de espectador como de participante. Por tanto, se puede decir que la práctica del freestyle se circunscribe particularmente en la población juvenil.

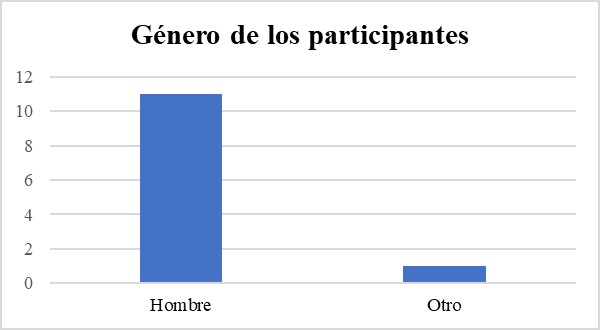

En cuanto al género, solo un participante manifestó tener orientación transexual, los demás son hombres (Figura 3), aunque tímidamente se puede presentar la participación de alguna mujer. Este aspecto, del rol de la mujer dentro del freestyle en Manizales, se considerará para próximas investigaciones.

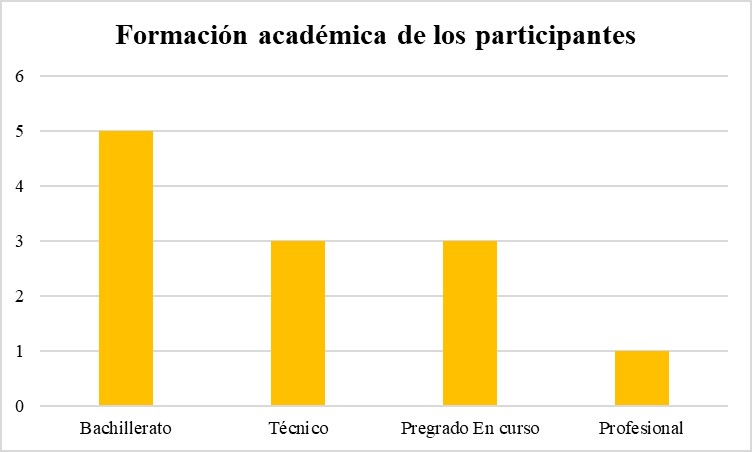

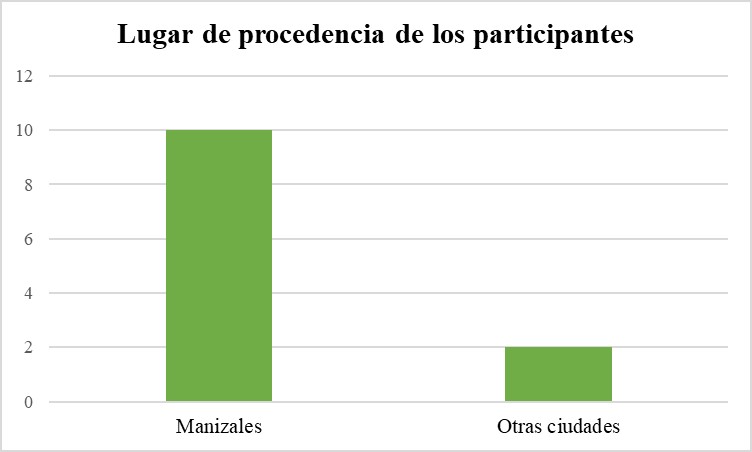

Además, la mayoría son estudiantes de educación media y superior (Figura 4), y respecto a su procedencia, casi todos son de la ciudad de Manizales, Colombia (Figura 5).

Respecto a la situación comunicativa de las batallas del corpus, estas fueron recolectadas en varias jornadas nocturnas de los viernes, en el mismo lugar, en la Universidad Nacional - sede Arquitectura - sector “El Cable”, donde los gallos tienen su punto de encuentro más frecuente (Figura 6).

Por otro lado, los retos verbales fueron grabados y transcritos teniendo en cuenta algunas convenciones de Sacks et al. (1974), y para su archivo y reconocimiento se tuvo en cuenta la codificación que muestra la Tabla 5. La Tabla 6 ejemplifica cómo se etiquetó cada batalla.

Tabla 5 Convenciones para análisis del corpus

| Convenciones | Especificación |

|---|---|

| B3_FSM_2023 | Código de la batalla en la transcripción del corpus general |

| VID_20220923_213511843_HDR.mp4 | Código de la batalla en las grabaciones del drive |

| Nombres propios | Participantes de las batallas |

| Fecha | Día de la grabación |

| Tiempo | Duración de la grabación |

| Enlace | Dirección que remite a la grabación |

| Formato | Tipo de enfrentamiento de los gallos |

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6 Ejemplo de Etiqueta de batalla

| No | Código batalla | Nombre en drive | Contrincantes | Formato | Fecha batalla |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | B1_FSM_2023 | IMG_5439.MP4 | Husky - Romer | 2x2 con objetos y 4x4 sin objetos | 16/10/2022 |

| 2 | B2_FSM_2023 | VID_20221202_211059095.mp4 | JK - Inaca | 4x4 con objetos y 2x2 sin objetos | 2/12/2022 |

| 3 | B3_FSM_2023 | VID_20220923_213511843_HDR.mp4 | BK -Hibiceo | 4X4 | 23/09/2022 |

Nota. Elaboración propia.

Categorías de análisis

Luego de codificadas las batallas, se procedió a identificar las categorías que más llamaron la atención de los investigadores en lo referente a las estrategias de cortesía y descortesía. En este estudio se analizaron los actos de habla exhortativos y las aserciones y enunciados con palabras o frases que funcionan como vocativos y pronombres. En la mayoría de los casos, los enunciados coinciden con un verso. En total, se analizaron 788 versos. De este modo, se estudiaron los versos que contaron con vocativos o pronombres y se destacaron en cada una de las batallas. Luego se establecieron criterios de clasificación que tuvieran que ver con la estructura lingüística, con la intención pragmática y la práctica discursiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Actos de habla y pronominalización

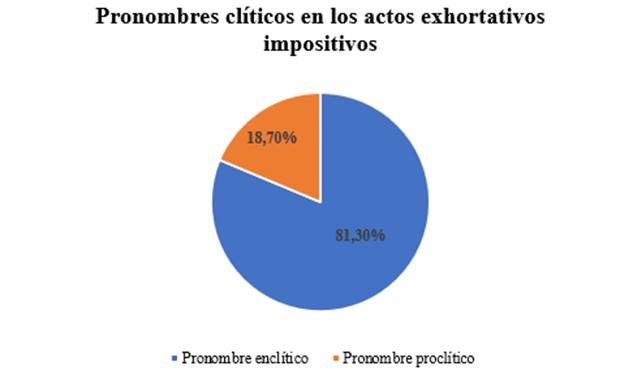

Uno de los recursos que vale la pena destacar en las batallas de freestyle es el empleo de pronombres proclíticos y enclíticos, es decir, pronombres que van antes del verbo y pronombres que van después del verbo respectivamente. El uso de pronombres proclíticos de acuerdo con Aijón (2006) se asocia como una estrategia mitigadora que usa el hablante a la hora de emitir un acto potencialmente amenazador a la imagen pública de su interlocutor. En contraste, el uso de pronombres enclíticos puede transmitir “cierta idea de inferioridad del interlocutor” (Aijón, 2006, p.227). Por tanto, se puede determinar que el uso de pronombres proclíticos puede configurarse como una estrategia de cortesía y el uso de pronombres enclíticos como una estrategia de descortesía. Así, dentro del corpus, se pueden encontrar 66 actos exhortativos que son impositivos, de los cuales 32 cuentan con la presencia de pronombres clíticos. De ellos, el 81,3 % corresponde al uso de pronombres enclíticos y el 18,7 % al uso de pronombres proclíticos (Figura 7).

Por tanto, el uso recurrente de pronombres enclíticos, coincide con la intención de los gallos de imponerse frente a su contrincante, a través del uso de actos de habla exhortativos impositivos, puesto que los pronombres enclíticos “potencian la amenaza inherente en el acto de habla” (Aijón, 2006, p.228), como se observa a continuación en los ejemplos B2.80, B3.42 y B8.74.

B2.80 sígueme la terminación

B3.42 Y cállate, lárgate, compárate.

B8.74 Ya sácate esa cinta

Función focalizadora del pronombre

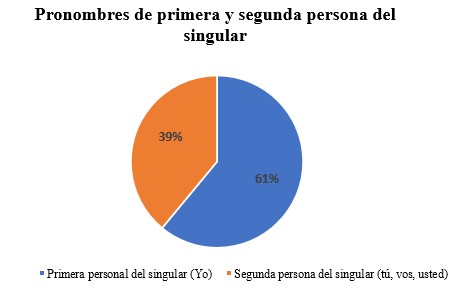

El uso y la repetición de pronombres personales de primera y segunda persona del singular en las batallas de freestyle denotan elementos de focalización y de establecimiento de relaciones de simetría entre el gallo con su contrincante. Así, después del análisis del corpus, se pudo identificar un total de 210 pronombres personales de primera y segunda persona del singular. El uso del pronombre personal yo se configura como el pronombre más productivo con un 61 %, cuyo uso repetitivo está asociado a una estrategia de focalización egocéntrica, donde el rapero quiere centrar la atención en sí mismo, en lo que puede hacer, y cómo es mejor que su rival, es decir, reforzar su imagen negativa, como se ven en los siguientes ejemplos:

B1.31 Yo sí que sé de la base y que tengo mucha fluidez

B3.13 Yo estoy en otra liga

B3.44 Yo no soy de este mundo

Por tanto, se puede considerar que el uso de esta estrategia como un acto de descortesía, puesto que se busca dañar la imagen del contrincante a partir del enaltecimiento de las virtudes propias del rapero (Ver Figura 8).

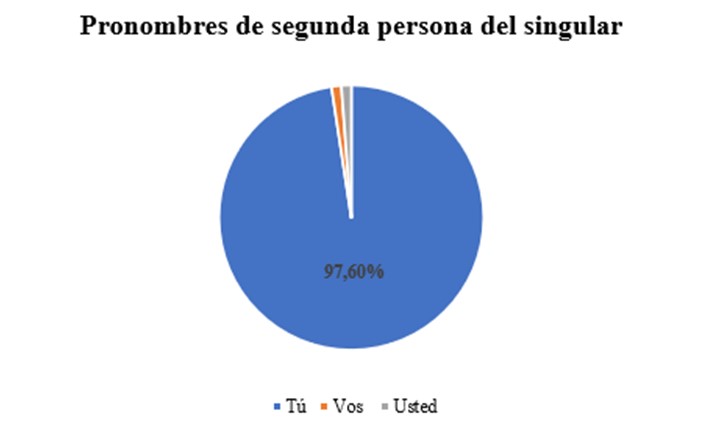

Por otro lado, es importante resaltar el uso de los pronombres de segunda persona del singular (tú, vos, y usted) que representan el 39 % del total de los pronombres. Es interesante resaltar que a pesar de que el gallo busca posicionarse frente a su adversario a través de estrategias de descortesía, como el uso del pronombre personal yo, el trato entre ellos es de naturaleza simétrica y solidaria a través de la utilización del pronombre tú, que frente a los otros pronombres usted y vos, representa un 97 % de uso (Ver Figura 9). Así, esta estrategia se configura como un acto de cortesía solidaria, porque a pesar de que los raperos estén batallando, se consideran como iguales, miembros de una misma comunidad, cuyo lazo de proximidad lo establecen a partir del uso de este pronombre de solidaridad.

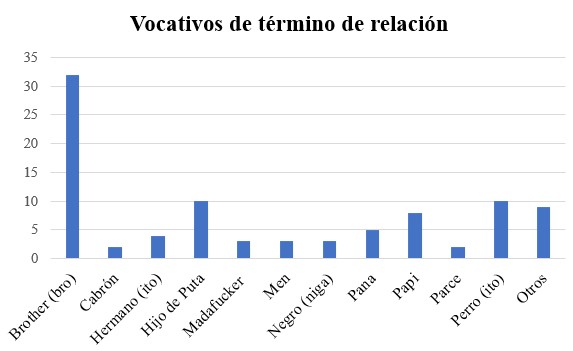

Actos de habla y vocativos

El uso de vocativos, al ser un recurso de referencia de persona, puede suponer estrategias de (des)cortesía que manifiestan atenuación o intensificación. En el corpus analizado, se identificaron 93 vocativos como se muestra en la Figura 10. Entre estos, y de acuerdo con la clasificación de Estrada y Ramírez (2003) respecto al campo léxico, los términos de relación son los más frecuentes, siendo el vocativo brother y su acortamiento bro el más recurrente con un 35.2 %. También se puede destacar, los vocativos perro (ito) e hijo de puta con un 11 % cada uno. Por otro lado, es interesante remarcar la presencia de anglicismos como vocativos como brother, niga, men, my friend, entre otros.

Por otro lado, respecto a la relación con el interlocutor, se encontró que el 100 % son vocativos constitutivos, resultado que concuerda con la relación de simetría que mantienen los gallos en las batallas. Este hecho permite afirmar que, en las batallas, los gallos utilizan los vocativos en la mayoría de situaciones como una estrategia de cortesía de solidaridad, puesto que se comunican entre ellos de forma directa y familiar sin recurrir al uso de formas marcadas de cortesía negativa, como se evidencia en los ejemplos siguientes:

B2.10 papi, a mí mejor háblame de mundo

B2.13 Pero, mi hermanito, tira la toalla

B13.23 Brother, la verdad te da rabia

En cuanto al criterio de clasificación desde el punto de vista sintáctico los resultados muestran que es casi nulo el empleo de vocativos frase en las batallas analizadas (15.3 %), mientras que es alta la frecuencia de uso del vocativo en frase (84.6 %), esto debido al género discursivo de la batalla, que es en verso y en el cual los gallos se esmeran por calcular el número de versos y el número de sílabas en las que lanzarán su ataque mortal como se ve en los ejemplos:

B1.34 Calla, canalla

B1. 42 ¿Para marcarse 5 - 0, cabrón?

B1. 13 Cállate, maldito renacuajo

Continuando con la clasificación de Estrada y Ramírez (2003), se destaca una tipología relevante de acuerdo con las estrategias de (des)cortesía y su función como vocativos focalizadores o desfocalizadores. Los resultados evidencian que se usa el vocativo como elemento focalizador (84.6 %) para retar y provocar al gallo oponente.

B1. 20 niño, límpiate los mocos y luego sí me hablás

B1.22 Límpiatelos tú, cabrón

B.32 entonces vete, hijo de puta

B4.15 Porque voy a insultarte hasta cansarme, porquería

Finalmente, en cuanto al tipo vocativo insultivo e insultativo, se puede mostrar una gran diferencia entre la dupla ya que hay un 69 % de uso de vocativos que insultan de forma directa al adversario en batalla y el restante porcentaje se queda en 31 % para los insultivos y otros vocativos.

B7.8 Lo siento, brother, pero te penetro,

B9.13 claro que sí, gonorrea ¿no ves esta zona?

En síntesis, el análisis permite decir que, en las batallas estudiadas, los freestylers muestran un alto grado de cortesía de solidaridad. Es decir, éstos se comunican entre ellos de forma directa y familiar mediante el vocativo insultivo, en algunos casos y en otros hacen uso del vocativo con el fin de enfatizar o intensificar la amenaza, mediante vocativos insultativos.

Resultados de aserciones y exhortaciones

Actos de habla asertivos

Los gallos utilizan las aserciones con distintos fines; para afirmar la seguridad que tienen de su propia imagen, mostrar superioridad, tratar de que el público perciba la inferioridad del contrincante, defenderse o atacar, entre otros, como en los siguientes ejemplos:

B1.1 el tercero lo voy a ganar.

B1.6 su nivel es muy pequeño para esto tan pequeño.

B2.15 Ya perdiste aquí esta batalla.

B5.18 la gente sabe aquí que soy el inteligente.

En estos ejemplos no se evidencian intenciones de cortesía y podría pensarse que, en una batalla, en la que se ataca de distintas formas al contrincante con el objetivo de ganar, no habría posibilidad de que existiera, pues un gallo no tendría interés en ser cortés. Sin embargo, el corpus muestra 109 versos, de los 551 que contienen aserciones, en los que estas se acompañan de estrategias atenuadoras principalmente de cuatro tipos. De las categorizadas por Haverkate (1994 y 1996) como aquellas que utiliza el hablante asertivo para este fin, en el corpus analizado se identificaron tres: las oraciones concesivas, los predicados doxásticos y las repeticiones léxicas.

El autor explica que la función de las oraciones concesivas es evitar discrepancias innecesarias en situaciones argumentativas. Con ellas “el hablante “concede” que es posible lanzar por lo menos un argumento en contra de lo que afirma” (Haverkate,1994, p. 118), y en español se expresa de dos formas, según el modo de la oración adverbial: el indicativo y el subjuntivo. Este tipo de atenuación aparece en las batallas en 5 versos (ver ejemplos B9.1 y B3.57).

B9.1 A pesar de que es viejo para todos es extraño.

B3.57 porque así yo pierda batallas esto para mí es un trofeo.

Los predicados doxásticos corresponden en la teoría de Haverkate (1994) a un tipo de estrategia léxica. Aquellos expresan que “el sujeto tiene buenos motivos para considerar que lo descrito por la proposición subordinada corresponde a la realidad factual. El archilexema de esta clase es creer” (p. 123). De esta manera los hablantes “evitan dar la impresión de que imponen su opinión al interlocutor” (p. 124). Esta estrategia puede presentarse con distintas expresiones como creo que, me parece que, pienso que o al parecer, entre otras. En las batallas se identificaron 27 versos que la contienen (ver ejemplos B1.19, B2.87, B12.30 y B13.71).

B1.19 La verdad no das pa’ más

B2.87 creo que la cagaste.

B12.30 al parecer este hijo de puta en la pista no delira

B13.71 Creo que tú no te vas a ir invicto.

En cuanto a la estrategia de la repetición léxica , el autor explica que “se manifiesta en las parejas adyacentes aserción-respuesta a la aserción en las que la respuesta contiene una copia completa o parcial de la proposición de la aserción original” (Haverkate, 1996, pp. 48-49). Con ella el segundo interlocutor da a entender que está de acuerdo o comparte lo afirmado por el primero, de manera que refuerza su imagen positiva, puesto que esta repetición trae implícito el mensaje de que la aserción no podría haberse formulado de otra manera, de ahí que el autor haga notar que se trata de una expresión prototípica de la cortesía de solidaridad. En las batallas encontramos que esta estrategia se da de distintas maneras y es incluso parte de uno de los formatos preestablecidos para las batallas. Pero en algunos casos, los gallos utilizan la repetición para cuestionar, dudar o rechazar lo afirmado por su oponente en el turno anterior, por lo cual en ellos la estrategia cumple una función contraria y manifiesta descortesía, y en otros casos sí la utilizan como expresión de cortesía. Esta diferencia puede observarse en los ejemplos:

Repetición descortés

B12.8 pero que estés aquí es mi deber (locutor 1)

B12.9 Es tu deber no (respuesta locutor 2).

Repetición cortés

B2.61 no puedes hacerlo como ellos porque no tienes recetas (locutor 1)

B2.62 es verdad, yo no tengo su receta (respuesta locutor 2)

El cuarto tipo de estrategia atenuadora que encontramos dentro de las aserciones en las batallas es el uso de vocativos. Los vocativos son utilizados por los gallos de distintas maneras y con distintos fines; uno de ellos, por ejemplo, es para insultar. Pero también son notorias las veces en que los freestylers pronuncian como vocativos palabras que con frecuencia representan hermandad y que al incrustarse en aserciones, parecen cumplir una función atenuadora; Estos casos pueden relacionarse con la segunda de las reglas de cortesía de Lakoff (como se cita en Escandell, 1996), que reza: “sea cortés”, y que a su vez se compone de tres modalidades; la última de ellas prescribe: “Refuerce los lazos de camaradería”. Algunos de los vocativos encontrados en los versos que contienen aserciones, en los que se puede notar camaradería y atenuación, se presentan en los ejemplos B1.77, B7.43 y B9.22.

B1.77 Ya perdiste, bro

B7.43 lo siento, mi brother, no tienes el flow

B9.22 digo no importa porque es lo que haces tú, mi pana.

Finalmente, en la Tabla 7, se muestra la frecuencia en versos de los diferentes actos asertivos. Ahora bien, se debe hacer la aclaración de que el resultado de sumar los versos con los distintos tipos de manifestaciones de cortesía no coincide con el valor de “aserciones con alguna forma de cortesía” puesto que en el corpus hay versos que contienen más de un tipo de los observados.

Tabla 7 Cortesía identificada en actos asertivos

| Categorías observadas | Presentes en |

|---|---|

| Aserciones | 551 versos |

| Aserciones con alguna forma de cortesía | 109 versos |

| Repeticiones léxicas corteses | 46 versos |

| Vocativos atenuadores | 35 versos |

| Predicados doxásticos | 27 versos |

| Oraciones concesivas | 5 versos |

Nota. Elaboración propia.

(El resultado de sumar los versos con los distintos tipos de manifestaciones de cortesía no coincidiría con el valor de “aserciones con alguna forma de cortesía” puesto que en el corpus hay versos que contienen más de un tipo de los observados).

Actos de habla exhortativos

En el corpus, se puede destacar el hallazgo de 66 versos que contienen actos exhortativos de carácter impositivo de mandato o de ruego, de acuerdo con la clasificación de Haverkate (1994). Así, 75.8 % de los actos exhortativos corresponde a actos de mandato y un 24.2 % a actos de ruego como se evidencia en la Figura 11.

Por un lado, los gallos emplean los actos de mandato para mostrar superioridad frente a su contrincante y para humillarlo, así buscan fortalecer su propia imagen y mostrarse ganadores. Además, es a través de estos actos como se manifiesta el mayor grado de agresividad y descortesía en las batallas, puesto que intensifican la intención del hablante para vencer al adversario, como se puede evidenciar en los ejemplos B1.13, B5.6 y B5.28.

B1.13 Cállate, maldito renacuajo

B5.6 Tú ponte a escribir pero (no) mis putas canciones.

B5.28 Dime, hijo de puta, ¿dónde escribiste esa telenovela?

Por otro lado, cuando se evidencia la utilización de actos de ruego, estos se configuran también como estrategias de descortesía, puesto que el gallo le está pidiendo a su contrincante que haga cierta acción respecto a su mal desarrollo en la batalla. Además, estos actos van acompañados, a veces, con algunos atenuadores como vocativos o expresiones como “por favor”, como se muestra en los ejemplos B2.13, B13.54 y B13.82. Sin embargo, a pesar de realizar un ataque a la imagen pública del contrincante a través del ruego, los atenuadores que aparecen, marcan de manera sutil cierta cortesía de solidaridad respecto a la proximidad entre ellos como freestylers.

B2.13 Pero, mi hermanito, tira la toalla.

B13.54 Por favor, por favor abre la boca, que no te entiendo

B13.82 Jajaja, oye, parce, pero por favor abra la boca cada vez que hable

CONCLUSIONES

El freestyle es una forma de expresión del lenguaje juvenil enmarcado en un duelo verbal al que llamamos Batalla de gallos. En este duelo las armas son las palabras y las destrezas de los gallos para usarlas en la improvisación para vencer al adversario y configurar las estrategias de cortesía y descortesía.

Los vocativos en el freestyle rap pueden ser una herramienta versátil para expresar cortesía, descortesía o incluso agresividad. Los raperos hábiles juegan con estas palabras para establecer conexiones auténticas con su audiencia y transmitir su mensaje con impacto.

Con los vocativos y los pronombres el gallo emisor identifica a su destinatario, lo reconoce como su par dentro de la batalla y lo interpela para que entre los dos mantengan el duelo. Los vocativos analizados son mayormente sustantivos comunes del idioma y se usan como estrategias de cortesía positiva o negativa, o como los llama Haverkate, cortesía solidaria, en tanto que atenúan los enunciados y permiten mantener las relaciones de camaradería, de hecho, algunos de los vocativos encontrados en los versos que contienen aserciones, funcionan como atenuadores. En contraste, los vocativos también pueden ser usados como mecanismos de descortesía, que intensifican lo dicho en la rima para vencer al adversario.

En síntesis, una de las fórmulas estructurales más contundente a la hora de ofender al adversario es la integración de la pronominalización más el acto de habla exhortativo y más el vocativo insultativo, como en el caso del par adyacente - Límpiate los mocos, -Limpiátelos, tú, cabrón o en -Cállate, maldito renacuajo.

Los gallos utilizan un alto porcentaje de actos asertivos para expresarse en las batallas, lo cual muestra que los freestylers, a pesar de ser, en la mayor parte de los casos, directamente agresivos con sus palabras durante una batalla, también recurren a mitigar tensiones que en ellas naturalmente se dan.

Se recomienda continuar el trabajo de investigación con la comunidad de freestylers de Manizales puesto que es un campo rico en análisis desde la lingüística, la sociolingüística, la antropología, la sociología, la pragmática, el análisis del discurso, la teoría literaria, entre otros. Lo más relevante es que ha sido poco explorado.