INTRODUCCIÓN

La descripción y la caracterización de las construcciones dativas en español han sido ampliamente abordadas desde el punto de vista teórico. Existen múltiples trabajos acerca de las funciones que pueden desempeñar los dativos en las oraciones, como los de Delbecque (1992), Delbecque y Lamiroy (1996), Millán (1990), Monzón (1984) y Romero (2008). Sin embargo, a pesar del alto contenido expresivo y la alta frecuencia de uso del dativo ético en la comunicación oral, existen pocas propuestas que lo analicen desde las perspectivas discursiva, pragmática o cognitiva, más allá de la sintáctica o semántica. Precisamente, los aportes de Ejarque (2018), Hidalgo (1995), Maldonado (1994, 2019) y Puerta (2020) plantean esta necesidad.

Asimismo, se han desarrollado análisis contrastivos del dativo ético en español (también denominado superfluo, expresivo, de interés o simpatético) y otras lenguas derivadas del latín. En el caso del italiano, encontramos las propuestas de Pamies Bertran y Natale (2017) y Pérez Vázquez (2007); en portugués, las de Araújo et al. (2015) y De Barros (2010), y en francés, la de Puerta (2020). Estos trabajos concluyen que, si bien en cada una de estas lenguas es posible reconocer la aparición de clíticos que señalan a un individuo que se ve afectado de forma indirecta por una acción, su frecuencia de uso es más alta en español.

Respecto al tratamiento del dativo ético en la enseñanza de español como lengua extranjera, solo encontramos los aportes de Hu (2020) y Landa-Buil (2008), relacionados con la aproximación a los pronombres átonos en la clase de ELE. No obstante, podemos ver mayor número de propuestas didácticas sobre el dativo de interés ( Se aprendió la canción de memoria, Me leo el periódico de una sentada ), como las de Álvarez y Reyes (2001), Castañeda y Melguizo (2006), Hu (2020), López (2017), Lozano (2005), Melguizo Moreno (2006) y Pérez Vázquez (2006), y Torres González et al. (2018).

Por su parte, el Plan curricular del Instituto Cervantes, principal referente internacional para la gradación de contenidos de los currículos de ELE/L2, propone la enseñanza del dativo ético en dos inventarios del nivel C2: Gramática 7.1.3. Pronombres átonos de OI ( No me duerme bien ) y Tácticas y estrategias pragmáticas 1.3.3. La deixis personal ( No me duerme bien ). De otro lado, la serie editorial ELE/2 del Instituto Caro y Cuervo -basada en el uso cotidiano del dativo ético en Colombia, fijado incluso en fórmulas sociales (e.g., ¿Cómo me le(s) va? , Que Dios me le(s) pague )- ha procurado resaltarlo en input auténtico, como videos documentales y canciones. Este abordaje explícito puede encontrarse, a partir de nivel A2, en dos materiales didácticos: Hecho en Colombia: cultura colombiana para la clase de ELE (2017) y CántELE. Música colombiana para la clase de ELE (2021, 2022).

Como señala Ejarque (2018), es probable que el dativo ético abunde más en español, ya que para los hispanohablantes es importante la expresión de los sentimientos y la afectividad, sobre todo en contextos familiares y populares. Por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza expresiva de las construcciones que incorporan el dativo ético en español y su frecuente aparición en las interacciones orales informales, consideramos necesario su abordaje explícito en los materiales didácticos de ELE creados en Hispanoamérica, de modo que este rasgo idiosincrásico no pase desapercibido por parte de los aprendientes en situación de inmersión.

A partir de estos antecedentes, en 2022, en la línea de investigación en Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua del Instituto Caro y Cuervo, desarrollamos el proyecto Propuesta para el abordaje didáctico del dativo ético en la clase de ELE/L2, encaminado a la elaboración de un material didáctico que facilite a los aprendientes de ELE/L2 reconocer y comprender el uso del dativo ético en Hispanoamérica. Para ello, partimos de la caracterización conceptual del dativo, así como del análisis de las percepciones que hispanohablantes nativos y no nativos tienen acerca de su uso. En este artículo se exponen los hallazgos que sirvieron de fundamento para el diseño del material didáctico, una cartilla llamada ¿Cómo me le va? Propuesta didáctica para la enseñanza del dativo ético en la clase de ELE/L2, disponible en el portal www.spanishicolombia.caroycuervo.gov.co.

LOS DATIVOS

Los dativos -o, en palabras de Romero (2008), las construcciones dativas del español- han sido estudiados y descritos desde diversas perspectivas teóricas, aunque sin haber llegado a un consenso sobre la denominación de los distintos tipos. Sin duda, la nomenclatura propuesta por la Nueva gramática de la lengua española (Real Academia Española [RAE] y Asociación de Academias de la Lengua Española [Asale], 2009) es la más extendida en la actualidad y ha contribuido a la unificación de dicha denominación. Para autores como Bello (1995 [1951]) y Gili Gaya (1973), el término dativo se utiliza para referirse a los clíticos correlacionados con la función sintáctica de complemento indirecto. Sin embargo, para autores como Delbecque (1992), Delbecque y Lamiroy (1996) y Maldonado (1994, 2006), la definición de este término debe considerarse de manera más amplia, pues abarca tanto la referencia a los constituyentes argumentales requeridos semánticamente por el predicado ( Juan le prometió un viaje a su hijo ) como a los constituyentes agregados que no tienen una relación argumental en el enunciado ( Juan se rompió la pierna ).

De acuerdo con Maldonado (1994 p. 44), “todas las construcciones de dativo están determinadas por una escala de proximidad conceptual en que el nivel de cercanía del receptor en relación con la acción designada por el verbo permite diferenciar distintos tipos de construcción”. Dado que los dativos presentan valores diferentes, no siempre resulta sencillo establecer una clasificación definitiva, pues se trata de distintas construcciones, con características similares. Podemos, sin embargo, recurrir a la propuesta de dos categorías planteada por Delbecque (1992), en la que se distinguen los dativos actanciales y los dativos no actanciales.

La primera categoría se refiere a los dativos argumentales, es decir, los complementos indirectos que distinguen al destinatario de una acción o al experimentador de la noción designada por el verbo ( Laura le envió un paquete a Gerardo ). En cuanto a la segunda categoría, los dativos no actanciales o no argumentales aluden a referencias que no son parte de la valencia del verbo, es decir, que cuentan con un carácter optativo ( Erika se leyó todo el libro/Erika ø leyó todo el libro ). A esta categoría pertenece el dativo ético ( No te me vayas/No te ø vayas ).

También denominado dativo de interés (Maldonado, 1994), expresivo (Delbecque y Lamiroy, 1996), simpatético (Maldonado, 2002) o superfluo (Bello y Alonso, 1995 [1951]), el dativo ético (Delbecque, 1992; Gutiérrez, 1977; RAE y Asale, 2009; Romero, 2008) se refiere al pronombre átono no reflexivo que señala al individuo que se ve afectado indirectamente por la acción verbal (NGLE, §35.7r). Si bien no se corresponde con ninguno de los argumentos del predicado (no actancial), es decir, no está relacionado con las personas gramaticales, establece una conexión con las personas reales, enlazándose con la situación enunciativa con un alto valor pragmático.

Así, en los ejemplos No te me vayas, Me le dieron un premio a mi hijo, Carlos se me llevó las llaves, el pronombre me podría ser omitido sin alterar la gramaticalidad o el sentido de las construcciones: No te ø vayas, ø Le dieron un premio a mi hijo, Carlos se ø llevó las llaves. Sin embargo, la inclusión de este clítico proporciona un matiz de subjetividad al implicar al individuo afectado indirectamente por la acción. Por ende, es este carácter expresivo o enfático el que le permite a Ejarque (2018) considerar estas construcciones como modalizadoras de la enunciación por su carga emocional o afectiva.

Maldonado (1994, 2006) resalta el rasgo de solidaridad del dativo ético, pues bajo ninguna circunstancia el individuo puede ser afectado directamente, pero se involucra con el sujeto del enunciado. Para el autor, además, es evidente que, en la escala de proximidad conceptual de los dativos, este en particular se encuentra situado en el nivel más lejano con respecto al verbo, pues se ubica fuera de la acción. El dativo ético se establece como un participante que está fuera de la escena objetiva, ubicado en el evento conceptual, pero fuera de la acción.

Es precisamente su carácter externo lo que le permite ser compatible con otros dativos de forma natural (Romero, 2008). Por ejemplo, en la construcción El bebé se me tomó la sopa, el pronombre me tiene función de dativo ético y el pronombre se, de dativo de interés. Delbecque (1992) también resalta esta característica de no dependencia verbal para señalar que este tipo de dativo puede presentarse junto a cualquier verbo, tanto en construcciones transitivas ( Me le trajo un regalo al niño ) como intransitivas ( Los amigos que se nos fueron ).

Finalmente, Ejarque (2018), Hidalgo (1995) y Romero (2019) coinciden en que el alto contenido afectivo de estas construcciones hace que el uso del dativo ético sea mucho más productivo en la comunicación oral, particularmente en situaciones de habla informal o espontánea, pues, en dichos contextos, la subjetividad y la expresividad alcanzan su grado máximo. Además, la NGLE (§35.7s) señala que el dativo ético se emplea con más frecuencia en el español americano que en el europeo, aunque en ambos se evidencia su uso.

METODOLOGÍA

Con el fin de analizar las percepciones y las creencias de hablantes de español acerca del uso del dativo ético, diseñamos y aplicamos dos encuestas, una para hablantes nativos (cuya primera lengua es el español) (ver Anexo A) y otra para no nativos (con español como lengua adicional) (ver Anexo B). En la primera sección de las encuestas recopilamos los datos demográficos de los participantes (edad, género, nacionalidad, lugar de residencia y lengua materna). En la segunda sección, indagamos sobre la posibilidad/imposibilidad de uso (en sus variedades geográficas o en el español general) de construcciones con dativo ético, como Se te durmió el abuelo o No me le des dulces al bebé , tomadas de las fuentes bibliográficas consultadas. En la tercera sección, planteamos una pregunta en la que los participantes debían explicar si encontraban un cambio de significado en dos oraciones cuyo elemento diferencial era el dativo ético: No se enoje / No se me enoje . En la cuarta sección, evaluamos, con una escala de Likert, el nivel de acuerdo de los participantes con algunas afirmaciones que describen preconceptos acerca del uso del dativo ético. Finalmente, en la última sección, les preguntamos sobre las razones por las cuales los hablantes nativos incluyen este elemento en su discurso. Además, en la encuesta para no nativos, indagamos si habían recibido instrucción formal sobre el tema y si consideraban importante incluirlo en el sílabo de las clases de ELE/L2. Las dos encuestas se difundieron mediante formularios electrónicos compartidos vía correo electrónico con una base de datos de casi 10000 contactos y a través de las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo (Facebook e Instagram), y estuvieron disponibles durante 30 días.

Respecto a la población, a partir de la implementación de los cuestionarios, encontramos una mayor participación por parte de los hispanohablantes nativos, con un total de 533, mientras que en el caso de los hispanohablantes no nativos obtuvimos 111 muestras de participantes.

En cuanto a la caracterización demográfica, en el caso de los hispanohablantes nativos, contamos con participantes de Colombia (430; 80,8 %), Perú (24; 4,5 %), España (17; 3,2 %), Argentina (14; 2,6 %), México (13; 2,4 %), Venezuela (10; 1,9 %), Chile (8; 1,5 %), Cuba (5; 0,9 %), Ecuador (4; 0,8 %), Uruguay (3; 0,6 %), Panamá (2; 0,4 %), Bolivia (1; 0,2%) y Costa Rica (1; 0,2%). El 66,6 % de los participantes (355) se identificó con el género femenino y el 33,1 % (174), con el masculino. En términos de edad, el mayor porcentaje de participantes corresponde al rango de 26-35 años (212; 39,8 %), seguido por 36-45 años (126; 23,6 %), 18-25 años (75; 14,1 %), 46-55 años (63; 11,8 %) y mayores de 56 años (11; 10,2 %).

Con relación a los hispanohablantes no nativos, el mayor porcentaje se identificó con el género femenino (64,9 %; 72), frente al 35 % (39), con el género masculino. Referente a su lugar de origen, contamos con participaciones de Brasil (21; 18,9 %), Italia (15; 13,5 %), Vietnam (12; 10,8 %), Indonesia (9; 8,1 %), Estados Unidos (9; 8,1 %), China (6; 5,4 %), Grecia (6; 5,4 %), India (6; 5,4 %), entre otros. Respecto de la edad, el mayor porcentaje se encuentra en el rango de 26-35 años (42; 37,8 %), seguido por 36-45 años (27; 24,3 %), 18-25 años (24; 21,6 %) y mayores de 46 años (6; 16,2 %).

Acerca del dominio de español de los participantes no nativos, 78 (70,3 %) manifiestan tener nivel avanzado; 30 (27 %), nivel intermedio y solo 3 (2,7 %), nivel básico. Por último, entre las lenguas maternas, como lo muestra la Tabla 1, se destacan el portugués (24; 21,6 %), el inglés (15; 13,5 %), el italiano (15; 13,5 %), el vietnamita (12; 10,8 %) y el indonesio (9; 8,1 %).

Tabla 1 Lengua materna de los participantes no nativos

| Lengua materna | Número de participantes | Porcentaje de participantes |

|---|---|---|

| Portugués | 24 | 21,6 |

| Inglés | 15 | 13,5 |

| Italiano | 15 | 13,5 |

| Vietnamita | 12 | 10,8 |

| Indonesio | 9 | 8,1 |

| Alemán | 6 | 5,4 |

| Chino mandarín | 6 | 5,4 |

| Griego | 6 | 5,4 |

| Hindi | 6 | 5,4 |

| Francés | 3 | 2,7 |

| Holandés | 3 | 2,7 |

| Rumano | 3 | 2,7 |

| Eslovaco | 3 | 2,7 |

| Total | 111 | 100 |

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al analizar los datos recopilados en las encuestas respondidas por ambos grupos de participantes, clasificamos los hallazgos en cinco categorías: 1) la identificación del dativo ético como estructura posible en distintas variedades del español, 2) la percepción de la diferencia de significado al usar o no el dativo ético, 3) las creencias generales sobre el uso del dativo ético en español, 4) las percepciones sobre las razones por las que los hablantes nativos incluyen el dativo ético en sus interacciones orales y 5) la pertinencia de su tratamiento en el aula de ELE/L2. Destacamos que los resultados presentados en esta sección obedecen a las percepciones de los hispanohablantes nativos que participaron en la encuesta (colombianos 80,8% y otros hispanohablantes 19,2%), teniendo en cuenta el objetivo de la investigación de focalizar el uso del dativo ético en la variedad del español de Colombia, para el diseño de la propuesta didáctica.

Posibilidad de uso del dativo ético en distintas variedades del español

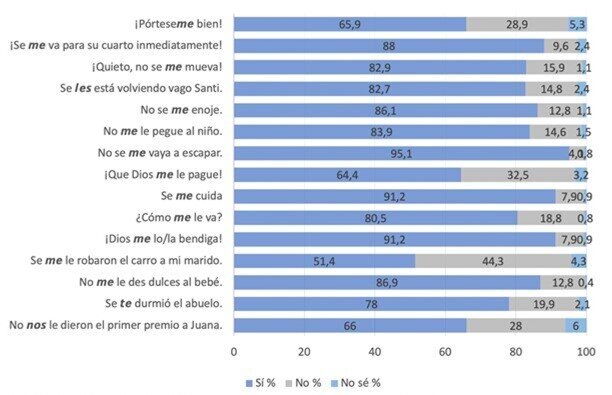

Al preguntar a los hispanohablantes nativos acerca de la posibilidad de usar construcciones con dativo ético en sus variedades de español (ver Figura 1), encontramos que la mayoría considera posible la inclusión de este elemento dentro de las opciones planteadas. Construcciones como No se me vaya a escapar , ¡ Dios me lo bendiga! y Se me cuida muestran más del 90 % de validación por parte de los hablantes. En contraste, construcciones como No nos le dieron el primer premio a Juana , ¡ Que Dios me le pague ! y Se me le robaron el carro a mi marido presentan un menor porcentaje de aceptabilidad para los participantes (entre 50 y 60 %).

Figura 1 Posibilidad de uso de construcciones con dativo ético en distintas variedades del español según hispanohablantes nativos.

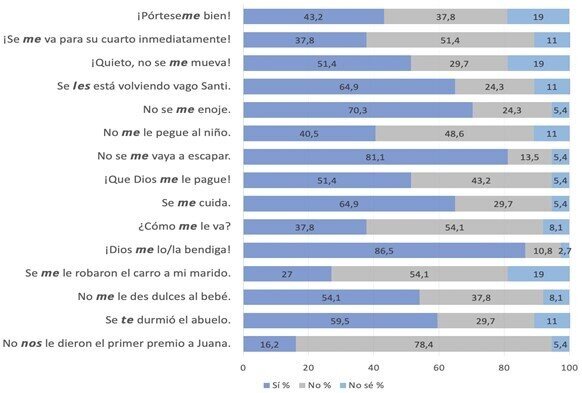

En cuanto a los hispanohablantes no nativos, al preguntarles si consideraban posibles estas mismas construcciones en español, encontramos resultados diversos (ver Figura 2). En primer lugar, las construcciones con mayor nivel de aceptación fueron No se me vaya a escapar (81,1 %) y ¡ Dios me lo bendiga ! (86,5 %), resultado similar al obtenido en la encuesta de hablantes nativos. Las oraciones No nos le dieron el primer premio a Juana y Se me le robaron el carro a mi marido presentaron un porcentaje bajo (menor al 30 %) de identificación por parte de los participantes, tal como ocurrió con los hablantes nativos. Sin embargo, construcciones como No me le pegue al niño y ¿Cómo me le va? , altamente aceptadas por los hablantes nativos (83,9 % y 80,5 %, respectivamente), cuentan con un porcentaje bajo en los no nativos (40,5 % y 37,8 %, respectivamente). Destacamos también que en esta encuesta se evidenció un porcentaje mayor de respuestas (9,7 %) en las que los hablantes no nativos indican no saber si las construcciones con dativo ético son posibles o no en español, en comparación con los nativos.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Posibilidad de uso de construcciones con dativo ético según hispanohablantes no nativos.

Consideramos importante aclarar que, en este punto del cuestionario, tanto a los hablantes nativos como a los no nativos se les propusieron tres formas de tratamiento del español (tú/usted/vos) en las construcciones en las que era posible hacer dicha distinción. Por ejemplo: Se me cuida/Te me cuidas/Te me cuidás o No me le pegue al niño/No me le pegues al niño/No me le pegués al niño. No obstante, las formas de tratamiento no se contemplaron como una variable de la investigación.

Percepción del significado del dativo ético

En la tercera parte de las encuestas, al preguntarles a los participantes si percibían un cambio de significado en las construcciones No se enoje / No se me enoje , en las que el elemento diferencial es la ausencia/presencia del dativo ético, encontramos que el 79 % (420) de hispanohablantes nativos y el 84 % (93) de no nativos lo perciben, mientras que el 21 % (113) de nativos y el 16 % (18) de no nativos no lo hace.

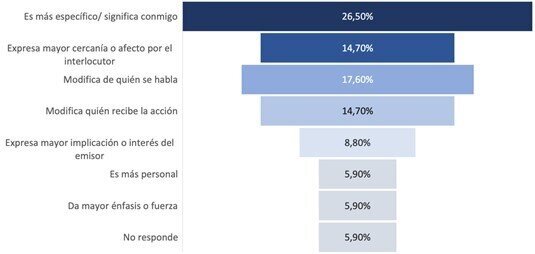

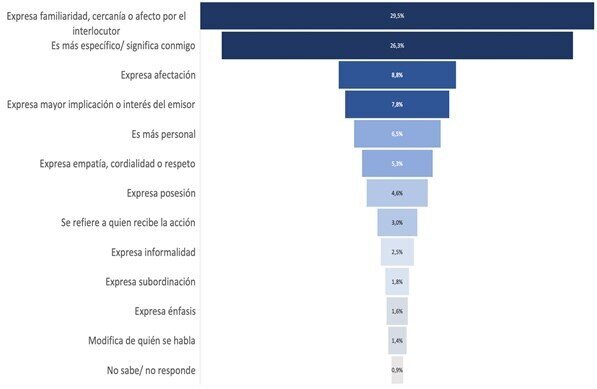

Ante la pregunta sobre qué diferencia percibían, encontramos diversas respuestas que sintetizamos en las Figuras 3 y 4. Aquí vemos que para el 29,5 % (128) de los hispanohablantes nativos y el 14,7 % (15) de los no nativos la inclusión de este elemento en la construcción se debe a la intención o necesidad de expresar familiaridad, cercanía o afecto por el interlocutor. Asimismo, el 26,3 % (114) de nativos y el 26,5 % (27) de no nativos relacionan la diferencia con un rasgo de especificidad, siendo más específica la construcción con dativo ético que aquella sin este elemento. Ambos grupos también asocian la diferencia con el grado de implicación o interés del emisor o la necesidad de agregar énfasis. Así, encontramos que los hablantes de los dos grupos perciben la carga emocional o afectiva de este dativo y su carácter modalizador (Ejarque, 2018).

En cuanto a las percepciones que varían entre los dos grupos, vemos que los hablantes nativos también manifiestan que el uso del dativo ético hace que la construcción exprese cuestiones como empatía, cordialidad, respeto, posesión e informalidad. En el caso de los hablantes no nativos, encontramos que, en comparación con los nativos, un porcentaje mayor percibe la diferencia en términos de la modificación del sujeto de quien se habla (17,6 %, vs. 1,4 % de los nativos) o de quién recibe la acción o se ve afectado por esta (14,7 %, vs. 3 % de los nativos).

Figura 3 Percepción de cambio de significado con el dativo ético (No se me enoje) por parte de hablantes nativos

Creencias sobre el uso del dativo ético en español

En la cuarta parte de las encuestas, pedimos a los participantes evaluar su nivel de acuerdo con algunas afirmaciones sobre el uso del dativo ético en español, mediante una escala de Likert. En general, indagamos sobre las creencias de los participantes acerca de quiénes usan más este elemento discursivo, en términos de género, variedad geográfica, edad y contextos comunicativos (formales/informales, con conocidos/con desconocidos). A continuación, en la Tabla 2, presentamos los resultados obtenidos.

Tabla 2 Escala de creencias de hispanohablantes sobre el uso del dativo ético

| Afirmaciones | Totalmente de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Totalmente en desacuerdo | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nat. | No nat. | Nat. | No nat. | Nat. | No nat. | Nat. | No nat. | Nat. | No nat. | |

| Las mujeres usan más el dativo ético que los hombres. | 10,9 | 2,7 | 37,1 | 24,3 | 38,1 | 64,8 | 9,6 | 2,7 | 4,3 | 5,4 |

| Los hispanoamericanos usan más el dativo ético que los españoles | 26,1 | 0 | 46 | 27 | 23,3 | 43.2 | 3,6 | 5,4 | 1,1 | 24,3 |

| Las personas mayores usan más el dativo ético que los jóvenes. | 38,1 | 8,1 | 42,4 | 43,2 | 13,1 | 40,5 | 4,9 | 5,4 | 1,5 | 2,7 |

| Los hispanohablantes usan más el dativo ético en contextos informales que formales. | 48,4 | 32,4 | 38,1 | 45,9 | 9,8 | 18,9 | 2,8 | 2,7 | 0,9 | 0 |

| Los hispanohablantes usan más el dativo ético con personas conocidas que con las desconocidas. | 51,0 | 27 | 35,5 | 45,9 | 2 | 21,6 | 2 | 5,4 | 0 | 0 |

Fuente: Nat. = Hispanohablante nativo; No nat. = Hispanohablante no nativo. Elaboración propia.

Respecto a la posible relación entre el género de los hablantes y el uso del dativo ético, vemos que el 38,1 % (203) de hispanohablantes nativos no manifiesta ni acuerdo ni desacuerdo con la creencia sobre el uso mayoritario por parte de las mujeres. Sin embargo, un porcentaje similar (37,1 %; 198) expresa estar de acuerdo con esta afirmación. Si revisamos los resultados de los hablantes no nativos, encontramos que el mayor porcentaje (64,8 %; 72) expresa no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo que podemos ver que, para los dos grupos, el género de los hablantes no es un factor determinante para el uso de este elemento pragmático. Si bien el porcentaje es mayor en los no nativos, entre los hablantes nativos no existe consenso en cuanto a esta variable.

Acerca de la relación entre la variedad dialectal y el uso del dativo ético, encontramos que el 46 % (245) de hispanohablantes nativos cree que este uso es más frecuente en Hispanoamérica que en España, seguido de un 23 % (124) que dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo con esta idea. En el caso de los hablantes no nativos, el resultado es un tanto diferente, ya que nuevamente el porcentaje más alto (43,2 %, 48) dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 27 % (30) está de acuerdo con esta afirmación. No obstante, resulta llamativo que el 24,3 % (27) expresa su desacuerdo con esta creencia, lo que demuestra que los hablantes no nativos tienen percepciones diversas al respecto.

En cuanto a la posible relación entre la edad de los hablantes y el uso del dativo ético, vemos que hispanohablantes nativos y no nativos aceptan que este elemento lo usan con más frecuencia las personas mayores. El 42,4 % de nativos dice estar de acuerdo y el 38,1 % manifiesta estar totalmente de acuerdo, por lo cual esta es una creencia casi generalizada en este grupo. Respecto a los no nativos, el 43,2 % también está de acuerdo con esta creencia, aunque el 40,5 % no está ni en acuerdo ni desacuerdo.

Con relación a los contextos comunicativos (formales/informales) y el uso del dativo ético, existe un mayor consenso entre ambos grupos encuestados. El 48,4 % y el 38,1 % de hispanohablantes nativos expresa estar completamente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con la creencia de que estos clíticos se usan más en contextos informales y, a su vez, el 32,4 % y el 45,9 % de no nativos coincide en esta afirmación, por lo que puede interpretarse como una percepción generalizada. Esta creencia concuerda con lo propuesto por Ejarque (2018), Hidalgo (1995) y Romero (2019), pues la productividad de este dativo en la oralidad y específicamente en situaciones de habla informal, se hace más evidente para ambos grupos de participantes.

Finalmente, con relación al uso del dativo ético con personas conocidas, al igual que en la creencia anterior, encontramos un alto nivel de acuerdo por parte de hispanohablantes nativos y no nativos. Para el grupo de nativos, el porcentaje de acuerdo es del 85,5 % (de acuerdo y totalmente de acuerdo), mientras que para el grupo de no nativos el porcentaje es de 72,9 %. Esto nos indica que, desde la perspectiva de los participantes, el factor de cercanía con el interlocutor es determinante para usar el dativo ético, por lo que el planteamiento de Ejarque (2018) sobre la importancia para los hispanohablantes de expresar afectividad en contextos familiares, también es percibida por los participantes del estudio.

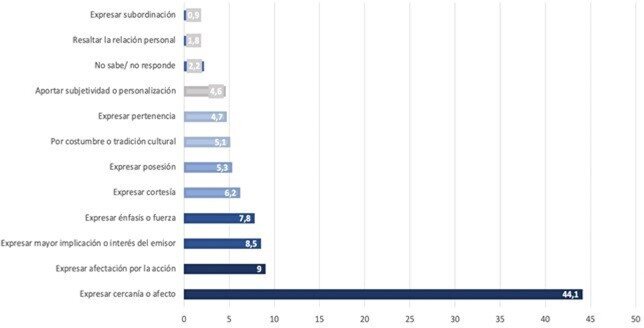

Razones del uso del dativo ético en español

Ante las respuestas dadas por los dos grupos de participantes a esta pregunta que les formulamos en la quinta parte de las encuestas: ¿Por qué/para qué crees que los hispanohablantes usan el dativo ético?, evidenciamos diversas razones con las que justifican el uso de este elemento pragmático que, aunque varían en términos de frecuencia, son similares en los dos grupos. En ambos casos, tanto hispanohablantes nativos (44,1 %) como no nativos (15 %) resaltan que el dativo ético se usa con el objetivo de expresar cercanía o afecto. Si bien esta razón alcanza mayor porcentaje en ambos grupos, dista significativamente entre ellos.

En el caso del grupo de hispanohablantes nativos, encontramos además que, en porcentajes mucho más bajos, manifiestan que el dativo ético expresa afectación del emisor por la acción (9 %), mayor implicación o interés por parte del emisor (8,5 %), o que es un mecanismo usado para expresar énfasis (7,8 %), cortesía (6,2 %) o posesión (5,3 %). Un hallazgo interesante es que el 5,1 % considera que este dativo se emplea por tradición o costumbre y que no obedece a una intención comunicativa específica. En la Figura 5 se muestran algunas razones adicionales que presentan porcentajes menores.

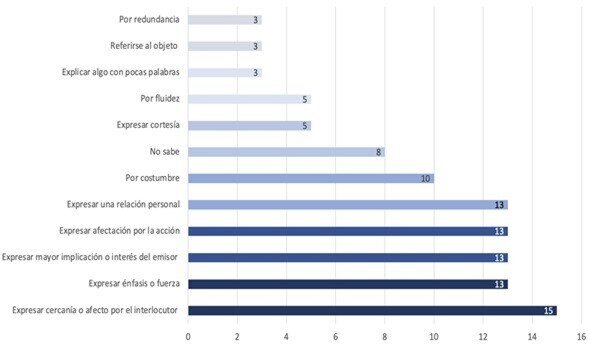

En cuanto a las razones mencionadas por los hispanohablantes no nativos, como ya lo indicamos, la más frecuente es la expresión de cercanía o afecto (15 %). Sin embargo, se manifestaron otras razones: expresar énfasis o fuerza (13 %), expresar mayor implicación o interés por parte del emisor (13 %), expresar afectación del emisor por la acción (13 %) y expresar una relación personal (13 %). Esto pone de manifiesto que el nivel de acuerdo entre los hablantes no nativos no es tan sólido como se interpreta en los resultados de los hablantes nativos, además, pone de manifiesto la dificultad para aprender/percibir algunos aspectos pragmáticos de la lengua meta y la necesidad de abordarlos explícitamente en el aula.

Adicionalmente, al igual que en la encuesta de nativos, el 10 % de participantes atribuye el uso del dativo ético a cuestiones relacionadas con la cultura y la tradición de uso y no a una intención por parte de los hablantes. De hecho, las manifestaciones de afectividad forman parte de la idiosincrasia de los pueblos, de ahí la relevancia del uso pragmático del dativo ético en Hispanoamérica. En la Figura 6 se muestran los resultados obtenidos en este grupo.

Razones para incorporar el dativo ético en la clase de ELE/L2

Con el fin de obtener datos específicos sobre la incorporación del dativo ético en el aula de ELE/L2, les preguntamos a los hispanohablantes no nativos si en sus clases les habían explicado el uso de este dativo, a lo que el 62,2 % respondió negativamente y el 27 %, afirmativamente; por su parte, el 10,8 % restante dijo no recordarlo o no estar seguro de haberlo trabajado en clase. Con este resultado constatamos la poca frecuencia en el abordaje de este elemento en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE/L2.

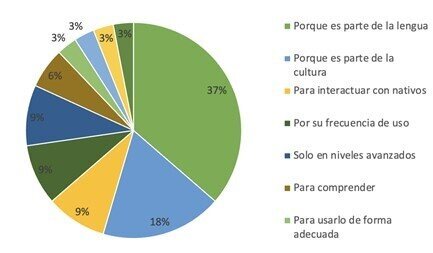

Finalmente, ante la pregunta sobre si los aprendientes de español deberían conocer el uso del dativo ético, el 89 % de participantes respondió que sí (aunque 11 % solo en niveles avanzados), mientras que el 11 % restante respondió que no lo considera necesario.

Entre las razones que los hispanohablantes no nativos proporcionan para justificar la importancia de abordar explícitamente el dativo ético en la clase de ELE/L2, se encuentran las opiniones de que se trata de un elemento constitutivo de la lengua (37 %) y de la cultura (18 %), por lo cual merece atención. Los participantes también mencionan como argumentos la frecuencia de uso de este elemento por parte de los hablantes nativos (9 %) y la necesidad de garantizar su comprensión (6 %). En la Figura 7 se recoge esta información.

CONCLUSIONES

Luego de analizar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los grupos de hispanohablantes nativos y no nativos, podemos afirmar que aunque el dativo ético es un elemento idiosincrásico usado tanto en el español de América como en el de España, continúa siendo un elemento poco explorado en los procesos de enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Si bien existe reconocimiento y validación de este dativo por parte de los hablantes nativos, evidenciamos que genera dudas con respecto a su estructura, significado y uso para los hablantes no nativos.

Con relación a las percepciones que tanto hablantes nativos como no nativos tienen sobre este dativo, hay consenso sobre la diferencia de significado que su uso marca en las construcciones. A pesar de que no existe un acuerdo generalizado sobre dicho significado, sí se percibe una modificación del sentido en las construcciones que lo incluyen. Los hablantes nativos perciben una gama de intenciones mucho más amplia que los hablantes no nativos. En contraste, los no nativos evidencian una mayor atención a cuestiones estructurales de las construcciones en las que aparece.

Asimismo, es posible afirmar que tanto hablantes nativos como no nativos concuerdan con la idea de que la edad y los contextos de uso -en términos de nivel de formalidad y el grado de cercanía- potencian las posibilidades de uso del dativo ético por parte de los hispanohablantes. Sin embargo, variables como el género y la variedad dialectal no son percibidas como determinantes. En el caso de los hablantes no nativos se evidenció un alto grado de duda con respecto a estos dos factores. Consideramos que estos hallazgos son relevantes para la elaboración de materiales destinados al tratamiento didáctico de este dativo.

En cuanto a la percepción sobre las razones que motivan a los hispanohablantes a incluir el dativo ético en sus construcciones, es posible evidenciar que tanto hablantes nativos como no nativos conciben el dativo ético como una marca que brinda matices afectivos o de implicación con el otro. En rasgos generales, podemos afirmar que ambos grupos de participantes perciben el énfasis que imprime este elemento en el discurso. Sin embargo, para los hablantes no nativos, la comprensión de la estructura sintáctica de las construcciones con dativo ético representa un reto adicional.

Finalmente, sobre la pertinencia de la presentación explícita del dativo ético en el aula de ELE/L2, es posible afirmar que, al tratarse de un rasgo idiosincrásico y de una construcción posible en las diversas variedades del español, es importante que los aprendientes lo identifiquen y se aproximen a la interpretación de su significado para lograr comprender los contextos comunicativos en los que se integran estas construcciones.

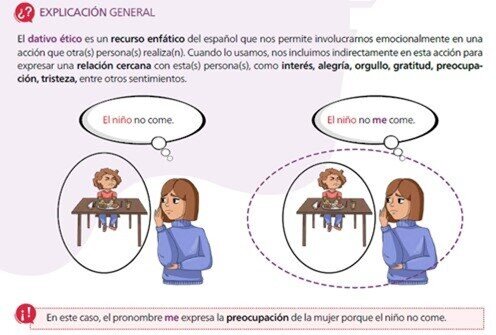

Por esta razón, a partir del análisis de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la evidencia de una alta frecuencia de uso del dativo ético por parte de los hispanohablantes nativos, creamos la cartilla ¿Cómo me le va? Propuesta didáctica para la enseñanza del dativo ético en la clase de ELE/L2 (Baquero y Nieto, 2023). Aclaramos que nuestra propuesta se enfoca en la identificación y la comprensión de este recurso expresivo en las clases de ELE/2 de niveles A2, B1, B2 y C1 (según el MCER) o intermedio, avanzado y superior (según el ACTFL), sin la pretensión de que los aprendientes lo incorporen a su discurso, por tratarse de un rasgo idiosincrásico. Si bien no es necesario que los aprendientes incluyan este dativo en sus producciones en español, la posibilidad de que lo encuentren en sus interacciones con hablantes nativos es alta. Para la elaboración de la cartilla, recurrimos a estrategias didácticas como explicaciones sencillas con poco metalenguaje, el uso de la gramática visual y el vocabulario adecuado al nivel de los aprendientes. Además, consideramos criterios como la edad y el grado de cercanía entre los hablantes para las explicaciones gráficas del dativo y la selección de ejemplos, así como diversos contextos comunicativos en los que podría encontrarse este elemento. En la Figura 8 se muestra un ejemplo del material diseñado para la propuesta didáctica.

Fuente: Baquero Caldas, A. M. y Nieto Martín, G. V. (2023). ¿Cómo me le va? Propuesta didáctica para la enseñanza del dativo ético en la clase de ELE/2. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Figura 8 Explicación general del dativo ético en ¿Cómo me le va?, p. 8.