INTRODUCCIÓN

El interés por aprender español como lengua adicional (ELA, en adelante) ha experimentado un incremento importante en los últimos años. Según el informe del Instituto Cervantes, en 2022 aproximadamente 23 748 298 de personas se encontraban aprendiendo español como lengua extranjera en el mundo, y se espera que esta cifra siga en aumento. En Colombia, desde el Plan Nacional de Desarrollo de 2010, se han hecho esfuerzos para convertir al país en uno de los principales destinos para aprender español en Latinoamérica (Instituto Caro y Cuervo, s.f.). Con la creación en 2013 del programa Spanish in Colombia en asociación entre el Gobierno Nacional y el Instituto Caro y Cuervo, se ha buscado fortalecer la formación docente, la investigación y la oferta de enseñanza de ELA en diferentes universidades del país (Nieto, 2019).

A pesar del crecimiento del interés por el aprendizaje y fortalecimiento del área en Colombia, todavía no se han hecho muchas investigaciones en comparación con países como España, ni tampoco existe aún una gran producción de material didáctico centrado en las variantes dialectales propias del país (Bernal et al., 2019). Investigadores como García et al. (2011) o Ramírez y Zuluaga (2024) señalan que en Colombia existe una predilección por los libros de texto producidos en España, lo que lleva a tratar la lengua desde una perspectiva peninsular y con predominio de variantes dialectales propias de ese país. De hecho, los investigadores indican que la falta de difusión de material elaborado con base en variantes dialectales colombianas es una dificultad recurrente en el campo.

En años más recientes, se han realizado nuevas investigaciones y revisiones al respecto. La investigación realizada por Bernal et al. (2019), en la que se buscaba analizar y caracterizar los recursos didácticos para la enseñanza de ELA en Bogotá y Medellín, muestra que los textos analizados son fuertes en el desarrollo de la competencia pragmática y sociolingüística, pues buscan que el estudiante adquiera la capacidad de utilizar el idioma en contextos reales y significativos; no obstante, mostraron una mayor inclinación por la cultura española mientras que el componente cultural colombiano es escaso, lo que podría generar que los aprendientes en Colombia desconozcan los aspectos importantes y representativos de nuestro contexto.

La importancia de la inclusión de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en la enseñanza de lenguas radica en que estas no pueden ser entendidas plenamente sin tener en cuenta el contexto en el que se hablan (Caballero, 2005). Ante esto, Cardona (2022) problematiza la visión eurocéntrica de la enseñanza de ELA, resaltando la importancia del componente sociolingüístico, tanto en el desarrollo de la clase como en el contenido de los manuales, y la necesidad de crear materiales que atiendan las necesidades propias del contexto colombiano.

En esta línea de reconocimiento de la importancia de la inclusión de elementos socioculturales y sociolingüísticos a la enseñanza de ELA, toman importancia las diferentes expresiones pluriverbales fijas con mayor o menor grado de idiomaticidad y su vinculación al contexto social en el que se enuncian. Estas expresiones, llamadas unidades fraseológicas (UF), deben ser entendidas como entidades completas y no como la suma de sus partes, por lo que su significado no es literal. Su interpretación y aplicación suponen un desafío para quienes aprenden un idioma si no se integran adecuadamente en la enseñanza considerando el entorno sociocultural. Además, según su categoría, las UF desempeñan diversas funciones sintácticas y tienen implicaciones pragmáticas en el discurso. Este es el caso de las fórmulas rutinarias como “muchas gracias” o “con gusto” que nos permiten, además de expresar sentimientos y emociones, desenvolvernos en situaciones de la vida cotidiana (Alvarado, 2007).

Si bien en el contexto antioqueño, lugar de aplicación principal de la presente investigación, se han llevado a cabo investigaciones en ELA centradas en fenómenos dialectales propios desde un enfoque léxico, como el trabajo de Cardona (2022), o el de Ramírez (2023), no se han hecho suficientes esfuerzos enfocados en la descripción y análisis de las fórmulas rutinarias del Valle de Aburrá ni se han sistematizado previamente las expresiones para dar agradecimiento (EXPADA2) de dicho contexto (a diferencia de lo realizado en Bogotá, p. ej., con el trabajo de Torres, 2023 o de Nieto, 2022).

Tres grandes argumentos delimitan entonces el problema que se presenta en este artículo: primero, el área de ELA en Colombia y en Medellín está en crecimiento y necesita investigaciones que contribuyan o aporten a normalizar y academizar ese crecimiento. Segundo, pese a que sí se han encontrado investigaciones sobre fraseología y ELA, no hay indagaciones sobre las EXPADA propias de la variante paisa ni se han hecho ejercicios de delimitación de su inclusión a lo largo del aprendizaje-enseñanza del español. Tercero, las fórmulas rutinarias y, en general, las UF son unidades lingüísticas de un alto potencial e importancia en la enseñanza de ELA, sobre todo en un país como Colombia y una región como la antioqueña, que presenta tantas particularidades a nivel dialectal y tantas investigaciones fraseológicas y dialectológicas que pueden nutrir la interfaz ya declarada antes por la literatura especializada de fraseodidáctica (véase, p. ej., Ettinger, 2008). A raíz de lo anterior, surge la pregunta: ¿cómo llevar a la enseñanza-aprendizaje de ELA las expresiones para dar agradecimiento del español del Valle de Aburrá de forma equilibrada con las del español estándar?

MARCO CONCEPTUAL

La adquisición de una lengua es indesligable del conocimiento de los factores sociales que influyen en ella. Es por ello que el MCER define la competencia sociolingüística como “el conocimiento y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua” (Consejo de Europa, 2001, p. 116), lo que incluye lo referente al uso de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento, siendo así una de las competencias que el aprendiente debe desarrollar para lograr un dominio eficaz de la lengua.

Es menester resaltar que en una sola lengua existen gran cantidad de variedades y variaciones dialectales determinadas por diferentes factores sociales, tales como la ubicación geográfica, el estrato socioeconómico, la edad, entre otros, por lo que resulta inadecuado tener una visión monolítica de ella (Roselló, 2021). En torno a esta afirmación, se ha suscitado una discusión respecto a cuál variedad debería enseñarse en el aula. La idea de que debería enseñarse una variedad estándar parte del supuesto de que esta representa un registro neutro que engloba las generalidades de la lengua, pero, tal y como lo indica Roselló (2021), esto puede resultar engañoso, ya que ningún hablante posee una variedad estándar. En ese sentido, Sánchez (2017) señala que los aprendientes extranjeros suelen interesarse por la variedad dialectal de la zona en la que se encuentran y, por esto, los docentes de lenguas, en el caso específico del español, deberían posicionarse como hablantes de una comunidad lingüística con ciertas características (Cardona, 2022), ya que la adquisición de una lengua va más allá del dominio del lenguaje formal y abarca también la correcta adecuación del uso con la situación comunicativa y el entorno social (Roselló, 2021).

El MCER indica que, en los primeros niveles y hasta el nivel B1, lo más adecuado sería enseñar un registro más o menos neutral, pues este es el registro que se espera que utilicen los hablantes nativos al hablar con los aprendientes. La adquisición tanto de un lenguaje más formal como de formas más corrientes y familiares está pensada para los niveles avanzados, en los que se espera que el aprendiente ya cuente con un conocimiento gramatical y un bagaje cultural más amplios que le permitan entenderlos mejor. Es a partir del nivel B2 que se espera que el aprendiente entienda y haga uso de las expresiones idiomáticas y del lenguaje coloquial adecuadamente según la situación comunicativa; sin embargo, sería importante hacer algunas salvedades o aportar algunos matices a esta afirmación. En primer lugar, es necesario definir qué es lo que se entiende por lenguaje o registro coloquial. Según Briz (2001, como se citó en Rosselló, 2021), se entiende como un uso socialmente aceptado en situaciones comunicativas comunes, que no se vincula exclusivamente a un nivel de lengua determinado y en el que convergen vulgarismos y dialectalismos según lo dispongan los usuarios. Este registro se caracteriza por la espontaneidad en el discurso, la impersonalidad y la informalidad, que tiene que ver con el tono y la actitud que los hablantes asumen en el intercambio comunicativo (Castañeda y Henao, 2012). De esta manera, el registro coloquial refleja valores, costumbres, creencias y aspectos socioeconómicos de una comunidad de habla. En segundo lugar, lo “coloquial” puede referirse tanto a asuntos fraseológicos complejos por su estructura sintáctica, locuciones, por ejemplo, como a aquellos que son más simples y a los que el estudiante de ELA suele acceder desde etapas tempranas de su aprendizaje, como las fórmulas rutinarias, por ejemplo.

Consideraciones sobre el español de Colombia y del Valle de Aburrá

Tras aclarar la estrecha relación que existe entre lenguaje, cultura y factores sociales, es necesario precisar las características tanto lingüísticas como sociales y demográficas que definen el habla de Colombia y del Valle de Aburrá. Colombia se define como un país pluriétnico, plurilingüe y pluricultural, donde además del español se hablan 68 lenguas nativas que pueden clasificarse en tres grupos: lenguas criollas, habladas por los pueblos Raizal y Palenquero de la región Caribe; lenguas indoeuropeas, como la lengua Rromanés o Shib Rroman, habladas por los pueblos Rrom o Gitano; y las lenguas indoamericanas o indígenas, habladas por los habitantes autóctonos del territorio colombiano (Ministerio de Cultura, 2013).

Según Montes (1982), desde la etnografía y la sociología, la comunidad hispanohablante colombiana se suele dividir en ocho grupos: costeño, caucano, antioqueño, santandereano, cundiboyacense, llanero, tolimense y nariñense. No obstante, desde la clasificación dialectal del territorio se habla de siete zonas dialectales, que se delimitan por la combinación de los principales rasgos fonéticos y léxicos. Estas zonas son: costeño (atlántico y pacífico), antioqueño (o paisa), nariñense-caucano, tolimense, cundiboyacense, santandereano y llanero (Flórez, 1961, como se citó en Espejo, 2007). Esta diversidad lingüística y étnica confiere a Colombia su notable riqueza cultural pues el español del país refleja las influencias de las lenguas amerindias, africanas y la herencia lingüística española. Estas influencias pueden ser más significativas según la zona geográfica, siendo más notoria la influencia africana en la región del Caribe, mientras que en las regiones altas al centro del país se observa una mayor presencia de palabras españolas tradicionales (Espejo, 2007).

Por su parte, en lo que concierne al Valle de Aburrá, este se ubica en una región del departamento de Antioquia en la cordillera Central de Colombia y lo conforman diez municipios: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Medellín, siendo esta última ciudad la capital del departamento. Para el 2021, la población del Valle de Aburrá ascendía a 4,1 millones de personas, representando así el 60.6 % de la población de Antioquia y donde, a su vez, el 62.5 % pertenecía a Medellín (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2021, p. 8).

El español de Antioquia es lo que comúnmente se ha denominado español paisa. Cardona (2019, citando a Flórez, 1957) indica que el español antioqueño comparte rasgos generales con el español de España, Colombia y de América Latina en general; no obstante, como dialecto posee una serie de rasgos propios, como la entonación, abundancia de perífrasis, expresiones pintorescas e hiperbólicas, etc., que reflejan sus valores sociales e identidad cultural. Según García (2002, como se citó en Cardona, 2022), el lenguaje coloquial antioqueño se caracteriza por ser creativo, de modo que sus hablantes expresan sus emociones y sentimientos a través de expresiones figurativas, hiperbólicas o exageradas. Otra particularidad de esta variante es el uso de tres fórmulas de tratamiento pronominal, pues se hace uso del voseo, ustedeo y tuteo. Según Jang (2013), aunque en la mayoría de zonas de Colombia el voseo tiende al desuso, en la subregión paisa antioqueña permanece vigente ya que, al ser una fórmula de tratamiento característica de la región, forma parte de la identidad de sus hablantes.

Otra característica de gran importancia y que ha influido fuertemente en la configuración de la cultura antioqueña y, por lo tanto, de su dialecto, es el fuerte arraigo de la religión católica. Para Londoño-Vega (2002), afirmar que la religión ha influido en la vida diaria de los antioqueños no resulta novedoso. La autora indica que la religión católica está firmemente establecida en la región pues

La iglesia, con un fuerte apoyo político, amplió su marco institucional a un gran número de comunidades religiosas y asociaciones devocionales, lo que dio coherencia y estabilidad a la sociedad antioqueña. La religión se convirtió en una referencia cultural común que unió las diferencias sociales y actuó como un vínculo entre clases, unificando expectativas y creencias3 (p. 27, traducción propia).

Adicionalmente, destaca que, para el año 1950, Antioquia fue considerada la región más católica de Colombia. Este hecho es relevante, dado que, en ese periodo, Colombia figuraba como uno de los países más católicos de América. Por esta razón, no es infrecuente encontrar expresiones referentes a la religión católica en el español paisa, tales como “Dios lo bendiga”, “Dios lo acompañe” o “la Virgen lo acompañe”.

Por otra parte, el español de Antioquia se ha visto también influenciado por las constantes transformaciones de índole social y recrudecimiento de la violencia. Según Castañeda (2005), la agudización de la crisis social que se dio a finales del siglo pasado y el surgimiento de nuevas formas de trabajo vinculadas al sector delictivo generó un alto impacto en la cultura de la zona y aceleró los cambios lingüísticos en la comunidad, especialmente entre los jóvenes. Es en este contexto que surge el Parlache, un “dialecto social de carácter argótico, que se extendió a los jóvenes de los sectores marginales y populares de Medellín, para expresar la nueva realidad a la que se enfrentan cada día” (Castañeda, 2005, p. 78). No obstante, con el tiempo, esta variedad, que en un principio se asociaba con la delincuencia y la marginalidad, ha ganado popularidad y se ha difundido entre personas de todas las clases sociales, no solo en el Valle de Aburrá, sino también en otras ciudades de Colombia. Siguiendo lo propuesto por Castañeda (2005), el Parlache es un lenguaje urbano creativo, cuyos mecanismos de transformación y de creación léxica se adaptan a los procesos gramaticales del español y que expresa sin pudor su realidad social.

Así, puede verse la importancia de reconocer la lengua como un hecho social que es determinado por su contexto y por la realidad de sus hablantes y que, por tanto, debe enseñarse en relación con estos factores. Si bien la enseñanza de la variante estándar es necesaria para que los aprendientes adquieran los contenidos comunes a toda la lengua, se hace necesario, a partir de cierto nivel, la inclusión de elementos dialectales que resulten cercanos y apropiados a la realidad en la que el aprendiente deberá desenvolverse, de manera que pueda impulsar su competencia comunicativa y sociolingüística, siempre reconociendo que la enseñanza de una variedad dialectal no implica dejar de lado la variante estándar, ni que enseñar un registro coloquial signifique descuidar la enseñanza de los demás registros.

Aspectos léxicos y fraseológicos en la enseñanza de lenguas adicionales

Para hablar del manejo del léxico y la fraseología en la enseñanza de lenguas, resulta necesario empezar por definir las bases teóricas que permitan entender a qué hace referencia el enfoque léxico. Según Higueras (2012), el auge de la enseñanza de lenguas desde un enfoque comunicativo implicó una disminución en la enseñanza explícita del léxico, pues llegó a considerarse que los alumnos podrían aprenderlo implícitamente a partir del contexto; sin embargo, las investigaciones han demostrado que es necesario el estudio explícito del léxico para llegar a dominar una lengua adicional. Pulido (2021) indica que el enfoque léxico

Está basado en la psicolingüística con la perspectiva de que la adquisición de una segunda lengua debe proporcionar a cualquier aprendiz la capacidad de producir bloques de palabras sin que estos pasen por el proceso de ser analizados palabra por palabra. (p. 190)

De esta manera, lo que se busca por medio de este enfoque es que los estudiantes aprendan, por medio de actividades contextualizadas, a hacer uso de las unidades léxicas que hacen parte del repertorio de la lengua meta, teniendo en cuenta que estas no se presentan de forma aislada, sino que se relacionan con otras unidades y con su contexto social. Resulta apropiado referirse a unidad léxica en lugar de palabra, puesto que este término engloba otros aspectos que deben ser considerados en la enseñanza-aprendizaje del léxico (Lewis, 1993, como se citó en Higueras, 2009).

Asumimos también en este trabajo una postura estrecha de la comprensión de la restricción léxica de las expresiones, es decir, de la referenciación inmediata de la palabra o unidad léxica explorada al tipo de función que expresa y que es objeto de estudio. En este sentido, fórmulas como “gracias” o “le agradezco” cumplen la mirada léxica restrictiva que nos sirve para catalogar claramente estas unidades en contraste con las unidades que con un valor pragmático o prosódico se cuelan en el discurso referido al agradecimiento como “muy amable”, cuyo valor en las expresiones de agradecimiento no se deduce de sus semas sin que haya un contexto que lo acompañe y se lo otorgue.

Sobre las unidades fraseológicas

Higueras (2009) clasifica las unidades léxicas en dos categorías: aquellas conformadas por una sola palabra y las expresiones que constan de más de una palabra. Esta segunda categoría, según la definición de Corpas-Pastor (1996) en su Manual de fraseología española, corresponde a las Unidades Fraseológicas (UF), que se definen como

unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y variaciones potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos. (p. 20)

A su vez, Corpas divide las UF en tres grandes categorías: la primera obedece a las colocaciones, UF fijadas en la norma y que no constituyen enunciados completos. La segunda corresponde a las locuciones, que están fijadas en el sistema, no tienen carácter de enunciado y pueden cumplir diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. Finalmente, la tercera comprende a las UF que tienen por sí mismas carácter de enunciado y están fijadas en el habla, es decir, los enunciados fraseológicos, donde se engloban las paremias y las fórmulas rutinarias, siendo estas últimas las que le competen a esta investigación.

Fórmulas rutinarias

Diversos autores han aportado a la definición de fórmula rutinaria. Corpas-Pastor (1996) indica que las fórmulas rutinarias son UF con carácter de enunciado cuya aparición viene determinada, en mayor o menor medida, por situaciones comunicativas precisas, es decir, aparecen en momentos específicos de la comunicación y están estrechamente relacionadas con el principio de cortesía. De esta manera, las fórmulas rutinarias cumplen con las características generales de las UF, como la fijación y el grado de idiomaticidad, pero a su vez, presentan una serie de características propias que las distinguen de los demás grupos. Alvarado (2007) señala que las propiedades de las fórmulas rutinarias son la fijación formal, la independencia, la potencial idiomaticidad, la fijación psicolingüística y la fijación semántico-pragmática. Según la autora, la fijación psicolingüística se refiere a la estabilidad en su reproducción y a su frecuencia de uso en una comunidad de habla, mientras la fijación semántico-pragmática se refiere a que “el significado de las fórmulas, en ocasiones, se extrae del contexto en el que éstas se producen o por la función que adquieren en la conversación, es decir, que su significado es contextual o conversacional” (Alvarado, 2007, p. 8-9).

En relación con la cortesía y los actos de habla, las fórmulas rutinarias pueden influir positiva o negativamente en el intercambio comunicativo y, por tanto, en la relación entre los interlocutores, ya que, en determinados contextos, estas fórmulas pueden manifestar cortesía o descortesía. Alvarado (2008) distingue entonces entre fórmulas corteses, fórmulas indiferentes a la cortesía y fórmulas descorteses. Las fórmulas corteses son aquellas que manifiestan cortesía por su expresividad y la función que cumplen en el intercambio (Haverkate, 1994, como se citó en Alvarado, 2008), por ejemplo; por favor, felicidades, buenos días. Las fórmulas indiferentes a la cortesía funcionan como marcadores argumentativos y sirven para estructurar la conversación, por lo que no tienen marca de cortesía, como y bueno, y tal. Finalmente, las fórmulas descorteses suelen ser actos de habla asertivos y exhortativos que amenazan la imagen del oyente, por ejemplo, ¡al grano!, ¡no jodás!

La autora clasifica las fórmulas rutinarias en tres grandes clases. En el primer grupo se encuentran las fórmulas lógicas, que a su vez se dividen en epistémicas y deónticas. Las fórmulas epistémicas expresan certidumbre y el grado de compromiso del hablante con lo que dice, por lo que funcionan como evidenciales e indican la fuente de lo que se enuncia, por ejemplo, por supuesto, póngale la firma, cuando le diga, etc. Por su parte, las fórmulas deónticas implican un compromiso a que el hablante cumpla lo que ha dicho, por lo que muchas de ellas expresan exhortación u orden, como ¡a lo que vinimos!, ¿y a usted qué le importa?, ¡póngase pilas!, etcétera.

El segundo grupo corresponde a las fórmulas subjetivas, que se dividen a su vez en fórmulas afectivas y fórmulas evaluativas. Las fórmulas afectivas expresan la emoción del hablante frente al mensaje y, por tanto, expresan una realidad subjetiva, por ejemplo ¡qué es ese milagro!, ¡no fregués!, ¡Dios lo bendiga!, etc. Estas fórmulas son frecuentes en el español paisa (García, 2011) y pueden expresar alegría, enfado, decepción, solidaridad, sorpresa y gratitud, siendo estas últimas el objeto de análisis de esta investigación. Las fórmulas evaluativas, en cambio, evalúan el enunciado en términos valorativos, tanto positivos como negativos, desde la subjetividad del hablante, y suelen ser exclamativas, por ejemplo, ¡qué bien! / ¡qué mal!, ¡qué bonito! / ¡qué feo!, etc.

El tercer grupo es el de las fórmulas discursivas y engloba las fórmulas de apertura y cierre de la conversación y las de transacción. Las fórmulas rutinarias de apertura y cierre de la conversación sirven para estructurar el discurso y se relacionan con la cortesía en cuanto se utilizan como estrategias para mantener una buena relación con el oyente. Por otra parte, las fórmulas de transición sirven para organizar y estructurar los intercambios conversacionales, tienen una función únicamente discursiva. Estas fórmulas pueden reorientar, concluir, pedir o suprimir información en la conversación, por ejemplo, ¿entonces qué?, ¡nos pillamos!, etc.

Fraseodidáctica

Tras definir los conceptos fraseológicos esenciales para la investigación, es ahora necesario prestar atención a los recursos didácticos que se han desarrollado para su enseñanza en lenguas adicionales. Según López (2011), la enseñanza/aprendizaje de las UF ha supuesto un reto en la enseñanza de lenguas gracias al grado de fijación e idiomaticidad que pueden presentar, ya sea por la opacidad de su significado o porque sus estructuras no siempre corresponden con las reglas gramaticales. Pese a su complejidad, añade la autora, se ha demostrado que el componente fraseológico resulta de gran utilidad para desarrollar la competencia comunicativa de un aprendiente, dada la importancia de estas unidades en los intercambios conversacionales. Es en este contexto y ante la necesidad de generar estrategias para su inclusión en la enseñanza de lenguas que surge el concepto de Fraseodidáctica.

Ettinger (2008) señala que la fraseodidáctica es la disciplina que se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje de las UF en la enseñanza de lenguas y busca que el aprendiente reconozca e interiorice adecuadamente las unidades fraseológicas de modo que pueda utilizarlas adecuadamente en el intercambio comunicativo. Resulta esencial que el aprendiente incorpore estas frases hechas en su vocabulario, ya que estas guardan una estrecha relación con la cultura de la comunidad y sus normas sociales, lo que tiene implicaciones pragmáticas en el discurso. González (2006, como se citó en Szyndler, 2015) indica que, para lograr un desarrollo exitoso de la competencia comunicativa del aprendiente, las UF deben enseñarse en relación con la información cultural de la comunidad de habla en cuestión, teniendo en cuenta sus percepciones, costumbres y cultura. De esta manera, la inclusión de la fraseología ha cobrado mayor importancia en la enseñanza de lenguas, convirtiéndose en un campo de estudio independiente que incorpora elementos de la fraseología, la lingüística contrastiva, la psicolingüística y la sociolingüística (Szyndler, 2015).

A pesar de la evidente necesidad de incorporar la fraseología en la enseñanza de lenguas, surge una pregunta crucial sobre cuándo deberían introducirse estas unidades, considerando sus particularidades en cuanto a estructuras, fijación y grado de idiomaticidad, lo que representa un desafío para los aprendientes (Aguilea y Villavicencio, 2021; Alvarado, 2006; Fiume, 2005). Existe un debate persistente sobre si deberían enseñarse desde los primeros niveles (Montoro, 2022), a pesar de que los estudiantes en niveles básicos todavía no poseen un dominio gramatical suficiente para comprender y asimilar completamente estas expresiones o si, en cambio, deberían introducirse a partir de los niveles avanzados. Ante esta discusión, Ettinger (2008) señala que, de acuerdo con el criterio de urgencia comunicativa, las fórmulas rutinarias deberían enseñarse desde los primeros niveles, mientras las locuciones y demás UF deberían tratarse con más cuidado en niveles posteriores.

Para concluir este apartado, resulta imprescindible destacar que las UF están íntimamente ligadas a la cultura y a las normas sociales de una comunidad de habla, por lo que su enseñanza es de gran importancia para desarrollar una competencia comunicativa y cultural eficaz. Sin embargo, se debe ser cauteloso no solo con la manera en que se presentan en los contenidos sino también con el momento para hacerlo, pues las distintas clases de UF presentan características propias que pueden resultar más complejas que otras, por lo que se debe procurar un equilibrio entre la complejidad de estas unidades y la necesidad comunicativa.

Sobre las expresiones de agradecimiento

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) es una herramienta de referencia en la enseñanza del español como lengua adicional. En él, se aborda la estructura y la organización de la enseñanza, y se adapta a los diferentes niveles de competencia lingüística. Este documento proporciona una guía detallada que permite comprender cómo se estructuran y distribuyen los contenidos gramaticales y funcionales a lo largo del proceso de aprendizaje, lo que ofrece a los docentes una visión más clara de lo que debe enseñarse según el nivel de competencia del aprendiente. En el apartado de Funciones, se explica que

El conocimiento de la lengua, por muy deseable que sea, no se considera un fin en sí mismo y plantea como objetivo último la capacidad de usar la lengua, esto es, de hacer mediante la lengua el tipo de cosas que uno necesita o quiere hacer. (PCIC, 2006).

Por esto, en referencia a lo que se puede hacer por medio de su uso, se propone una serie de funciones de la lengua tales como describir, preguntar, rechazar, agradecer, pedir disculpas, expresar sentimientos, entre otras, y que se presentan en los diferentes niveles según su complejidad y su registro.

En relación con lo que se planteó anteriormente sobre la competencia sociolingüística, el PCIC establece hasta el nivel B1 el uso de un registro “neutro” o estándar, mientras los registros coloquiales y formales empiezan a exponerse desde el nivel B2 en adelante. Cabe aclarar que, tal y como se especifica en el documento, en esta selección no se recogieron muestras que reflejen las variedades diatópicas de Hispanoamérica, pues según se expresa, no se han hecho, hasta el momento, estudios rigurosos que reflejen de forma completa la taxonomía de estos fenómenos. Sin embargo, esta afirmación es problemática, ya que no reconoce los esfuerzos e investigaciones que se han adelantado en estos países en materia de pragmática, sociolingüística y fraseología, dando visibilidad únicamente a los trabajos realizados en España.

En cuanto al componente fraseológico dentro de la propuesta, es de resaltar que se hace referencia a expresiones idiomáticas y frases hechas, sin distinguir entre ellas el tipo de UF que puedan ser. En todo caso, se señala que la inclusión de estas expresiones está indicada a partir del nivel B2, aunque estas puedan presentarse en los primeros niveles con la complejidad de que los aprendientes todavía no cuentan con los conocimientos necesarios para comprenderlas a profundidad.

En relación con las expresiones de agradecimiento, puede verse que estas no se definen explícitamente en el documento como fórmulas rutinarias ni presentan una marca clara que indique que se trata de una expresión idiomática o frase hecha. Asimismo, resulta importante hacer una distinción entre expresiones para agradecer y expresiones para responder a un agradecimiento.

Las expresiones para agradecer son las que en este trabajo se han denominado como EXPADA y se refieren a aquellas que, como fórmulas rutinarias afectivas que son, expresan una reacción de gratitud por parte del interlocutor y representan un acto de habla cortés, lo que influye positivamente en la relación de los involucrados. Por su parte, las expresiones para responder a un agradecimiento cumplen también una función de cortesía como una manera de aminorar el compromiso de la imagen de quien agradece. De esta manera, una expresión para dar agradecimiento sería, por ejemplo, gracias, mientras una expresión para responder al agradecimiento sería de nada. Si bien los dos tipos de expresiones están íntimamente relacionados y se complementan con el propósito de favorecer la cortesía y la relación de los hablantes involucrados en el intercambio comunicativo, esta investigación se centra únicamente en las que hemos llamado EXPADA.

El PCIC, entonces, define, para los diferentes niveles, la siguiente clasificación de EXPADA, lo que sugiere que es en esos momentos o etapas de desarrollo de la interlengua cuando debería haber un dominio de ellas. En las Tablas 1, 2 y 3 puede verse la distribución por niveles y funciones:

Tabla 1 Expresiones para dar agradecimiento para el A1 y A2. Tomado del Plan Curricular del Instituto Cervantes.

| 5.12. Agradecer [ v. Saberes y comportamientos socioculturales 2.] | |

|---|---|

| A1 | A2 |

| (Muchas) gracias | |

Tabla 2 Expresiones para dar agradecimiento para el B1 y B2. Tomado del Plan Curricular del Instituto Cervantes.

| 5.12. Agradecer [ v. Saberes y comportamientos socioculturales 2.] | |

|---|---|

| B1 | B2 |

| Gracias por todo Gracias por + SN Gracias por tu visita | Muchas gracias, de verdad [v. Tácticas y estrategias pragmáticas 2.1.2] Gracias por… Muchísimas gracias por haber venido tan rápido. Te lo agradezco sinceramente / muchísimo No sé cómo agradecértelo / darte las gracias Muy amable |

Tabla 3 Expresiones para dar agradecimiento para el C1 y C2. Tomado del Plan Curricular del Instituto Cervantes.

| 5.12. Agradecer [ v. Saberes y comportamientos socioculturales 2.] | |

|---|---|

| C1 | C2 |

| Gracias de antemano Muy amable de / por tu parte… Muy amable de su parte el habernos traído hasta aquí. No sé cómo pagártelo. Te estoy muy / francamente agradecido. No tenías que haberte molestado / que haberlo hecho Mil / Un millón de gracias [v. Tácticas y estrategias pragmáticas 2.1.2.] ¿Qué haría yo sin ti? | Te estaré eternamente agradecido Quiero / Quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento / profunda gratitud (por todo lo que ha hecho por mí). Aprecio (en) mucho. Aprecio en mucho lo que has hecho por mí. Te debo una. (Que) Dios te lo pague. |

Como se indicó anteriormente, es a partir del nivel B2 que se plantean expresiones con estructuras un poco más complejas y con mayor grado de fijación. Asimismo, es de notar que en este tipo de expresiones no se muestran marcas de registro coloquial, sino que se mantienen dentro de un registro neutro, a excepción de la expresión que Dios te lo pague, que analizaremos más adelante.

MARCO METODOLÓGICO

Esta investigación de alcance exploratorio se fundamenta en un enfoque cualitativo, ya que uno de los objetivos es explorar y describir un fenómeno lingüístico y social propio de un contexto específico. Este enfoque resulta apropiado pues parte de una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos y sus instituciones (Hernández et al., 2014). Como se ha mencionado previamente, la investigación requiere llevar a cabo el análisis de un manual de ELA creado en Medellín para comprender cómo se han abordado estas expresiones en el contexto educativo dentro de la variante paisa. Es importante destacar que esta investigación no tiene como objetivo cuantificar las muestras, sino comprender cuáles son las EXPADA, cómo se usan y en qué contextos se utilizan, para luego ofrecer unas reflexiones desde la didáctica a las mismas para los profesores y futuros profesores de ELA.

El enfoque cualitativo es especialmente adecuado para esta investigación de corte exploratorio, ya que es “una aproximación amplia para el estudio de los fenómenos sociales” (Marshall y Gretchen, 2011, p. 174, como se citó en Barragán y Mesa, 2018, p. 59) y, de esta manera, permite un mayor entendimiento de los contextos socioculturales y lingüísticos en los que aparecen las EXPADA. Además, facilita la comprensión de los elementos didácticos necesarios para enseñar estas expresiones de manera efectiva en un entorno de aprendizaje de ELA.

Técnicas

Bola de nieve

Se realizaron encuestas a través de plataformas de redes sociales como WhatsApp e Instagram, dirigidas específicamente a hablantes jóvenes de la comunidad lingüística paisa. Los participantes, además de aportar sus propias respuestas, compartieron activamente la invitación con sus contactos y seguidores. Esta dinámica permitió ampliar el alcance de difusión y lograr la participación de un mayor número de personas, lo que proporcionó una muestra representativa y diversa del habla paisa, pues los aspectos relacionados con el contexto de investigación, como el espacio de comunicación informal, el conocimiento de otros informantes, la accesibilidad y la flexibilidad de las técnicas online facilitan la participación de individuos que se abstendrían bajo otras condiciones (Baltar y Gorjup, 2012).

Participaron aproximadamente 30 informantes en un rango de edad comprendido entre los 19 y los 35 años, que hacen parte de la comunidad lingüística paisa, específicamente del Valle de Aburrá. Asimismo, las expresiones fueron validadas por los investigadores de este trabajo, que son usuarios de esta variante y se encuentran entre los 24 y 35 años.

Caracterización del paisaje lingüístico

Por medio de la observación de carteles, publicidad e, incluso, publicaciones en redes sociales por parte de hablantes de la comunidad lingüística, fue posible identificar y extraer ejemplos auténticos de las expresiones utilizadas para expresar gratitud en situaciones cotidianas. La aplicación de la técnica (Moustaoui, 2019) del paisaje lingüístico (físico y virtual) permitió identificar y tomar tanto fotografías como capturas de pantalla de ejemplos contextualizados en el entorno social y cultural de la comunidad paisa, lo que proporcionó información respecto a cómo se emplean las EXPADA en diferentes contextos y situaciones comunicativas. Esta metodología no solo enriqueció el corpus didáctico con ejemplos auténticos, sino que también permitió una mayor comprensión de la dinámica lingüística y sociocultural de la variante paisa en su contexto natural.

Procedimientos e instrumentos

Una vez delimitados el enfoque y las técnicas en los que se inscribe la presente investigación, resulta imprescindible definir las estrategias, los procedimientos e instrumentos que garanticen la consecución efectiva de los objetivos propuestos. En consecuencia, se definen las etapas que se implementaron para su ejecución:

Primera fase: exploración

Caracterización de libros de texto de Medellín para enseñanza-aprendizaje de los niveles A1 a B2: Español al vuelo, de la Universidad Pontificia Bolivariana para los niveles A1 a A2, y Maravillas del español, de la Universidad EAFIT y la Universidad de Bergen, para los niveles A1 a B2.

Evaluación y tipificación de la presencia de expresiones para dar agradecimiento (EXPADA) en el manual Maravillas del Español por medio de la verticalización de la información en una tabla de Excel. La elección de este manual se debió a que es el único manual publicado en la ciudad hasta la fecha que comprende los cuatro niveles propuestos por el MCER; se excluyó Español al vuelo, aunque se analizó, debido al criterio antes mencionado.

Segunda fase: análisis

Análisis de la presencia de EXPADA en el Plan Curricular del Instituto Cervantes y los cuatro tomos del manual Maravillas del Español a través de la verticalización y descripción lingüística de las unidades encontradas.

Descripción de un corpus de EXPADA del español estándar a partir del análisis realizado en los cuatro tomos del manual Maravillas del español y el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Lo anterior se realizó también a través de la verticalización del corpus en Excel.

Definición de un corpus de EXPADA, paisa partiendo de la descripción de este fenómeno lingüístico por medio de la consulta a hablantes de esta comunidad lingüística a través de redes sociales (técnica de bola de nieve) y la recolección de insumos usando la técnica del paisaje lingüístico.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Caracterización lingüística y didáctica de las EXPADA en el PCIC

Tal y como se indicó anteriormente, el Instituto Cervantes propone en el apartado de funciones de su plan curricular una serie de expresiones para dar agradecimiento y los niveles en los que deben enseñarse respectivamente. Esta sección se dedica a la descripción y caracterización de dichas expresiones. En total, se propone el análisis de 23 EXPADA, aunque se registran 24 entradas, esto pues la expresión “muchas gracias” se repite en el corpus (nivel A1 y B2). A continuación, se muestra la Tabla 4 en la que aparecen el núcleo de la EXPADA, es decir, la unidad léxica principal o nucleica de la expresión; la forma, es decir, el patrón de uso para la expresión usando referencias gramaticales propias de la gramática didáctica o de categorías gramaticales básicas como ADV (adverbio), ADJ (adjetivo), NC (nombre común), INT (interjección), N (nombre), VPPIO (verbo en participio pasado) o PRON (pronombre) o complejas como SN (sintagma nominal) o SADV (sintagma adverbial); un ejemplo tomado del PCIC, y, por último, el nivel que recomienda el PCIC para la inclusión o promoción de esta EXPADA.

Tabla 4 Tipificación de las EXPADA en el PCIC.

| Núcleo de la EXPADA | Forma | Ejemplo | Nivel recomendado |

|---|---|---|---|

| gracias | gracias | ¡Gracias! | A1 |

| gracias | muchas gracias | ¡Muchas gracias! | A1 |

| gracias | gracias por (SN) | ¡Gracias por todo! | B1 |

| gracias | muchas gracias | ¡Muchas gracias! | B2 |

| gracias | gracias por (VERBO - PRON - VPPIO) [FORMA NO PERSONAL DEL VERBO - INFINITIVO COMPUESTO] | ¡Gracias por habernos ayudado! | B2 |

| agradecer | agradecerle (ADV) algo a alguien | Te lo agradezco sinceramente / muchísimo | B2 |

| agradecer | no saber cómo agradecerle algo a alguien | No sé cómo agradecértelo | B2 |

| amable | (ADV) amable | Muy amable | B2 |

| gracias | gracias de antemano | Gracias de antemano | C1 |

| amable | (ADV) amable de (PRON - N) | Muy amable de tu parte | C1 |

| amable | (ADV) amable por (VERBO - PRON - VPPIO) [FORMA NO PERSONAL DEL VERBO - INFINITIVO COMPUESTO] | C1 | |

| amable | (ADV) amable por (VERBO - PRON) | C1 | |

| pagar | no saber cómo pagarle algo a alguien | No sé cómo pagártelo | C1 |

| agradecer | estarle (ADV) agradecido a alguien | Te estoy eternamente agradecido | C1 |

| tener (que) | No tener que (VERBO - PRON - VPPIO) [FORMA NO PERSONAL DEL VERBO - INFINITIVO COMPUESTO] | No tenías que haberte molestado | C1 |

| gracias | unidad de cantidad (mil o un millón de) + gracias | Mil gracias / Un millón de gracias | C1 |

| hacer | hacer algo sin alguien | ¿Qué haría yo sin ti? | C1 |

| agradecer | estarle (ADV) agradecido a alguien | Te estaré eternamente agradecido. | C2 |

| agradecimiento | querer expresarle/decirle/manifestarle (SADV) agradecimiento a alguien | Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento | C2 |

| gratitud | expresarle/decirle/manifestarle (ADJ-premodificador) gratitud a alguien | Quisiera manifestarle mi eterna gratitud | C2 |

| apreciar | apreciar (SN) | Aprecio eso que hizo. | C2 |

| apreciar | apreciar PREP ADV ¬ | Aprecio en mucho lo que hizo. | C2 |

| deber | deberle algo a alguien | Te debo una. | C2 |

| pagar | que Dios pagar a alguien | Que Dios te lo pague. | C2 |

En concordancia con lo señalado en el marco teórico respecto a la enseñanza de las UF a partir de los niveles intermedios y avanzados -y como se observa en la tabla anterior-, se encontró que la enseñanza de las EXPADA en el PCIC empieza a ser más productiva a partir de los niveles intermedios y hacia los avanzados. Esto, ya que la complejidad en la estructura de muchas de estas expresiones corresponde con los contenidos que los aprendientes adquieren en estos niveles. Para el nivel A1, se proponen únicamente las expresiones “gracias” (interjección no UF) y “muchas gracias”, mientras que el caso del nivel A2 es particular, pues este es el único nivel en el que no se sugiere enseñar alguna expresión en específico. En el nivel B1, se presenta únicamente la expresión “gracias por (SN)”. De esta manera, encontramos que estos niveles no son muy productivos en cuanto a la inclusión de estas expresiones y que, en concordancia con las destrezas de los aprendientes, no presentan estructuras complejas. Es a partir del nivel B2 donde se observa una mayor productividad de las EXPADA, ya que se sugieren cuatro nuevas y se reitera la enseñanza de la expresión “muchas gracias” ya presentada en el A1. Los niveles C1 y C2 son los más productivos en cuanto a la presentación de las expresiones, particularmente, el nivel C1, pues se proponen nueve expresiones para este y siete para el nivel C2.

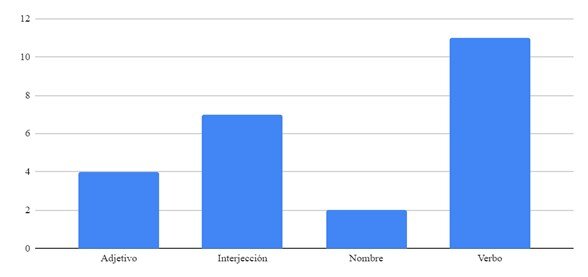

A nivel morfosintáctico, puede verse que las EXPADA son, en su mayoría, expresiones pluriléxicas, es decir, que están formadas por más de una palabra, con la única excepción de “gracias”, que, si bien cumple su función como fórmula rutinaria, se trata de una unidad léxica (marcador discursivo) y no de una UF. Dentro de las expresiones puede identificarse un núcleo o lema principal que puede variar de categoría gramatical en las diferentes expresiones (véase Figura 1). De esta manera, se encontró que los verbos son la categoría gramatical más frecuente en los núcleos, como sucede en 11 de los 23 casos, seguido de las interjecciones, que aparecen 6 veces. Los demás casos corresponden a cuatro adjetivos y dos nombres comunes. Otro rasgo de gran importancia que pudo observarse dentro de varias de las EXPADA es la preponderancia del adverbio, que se presenta en ocho de las expresiones. Generalmente se trata de un adverbio de modo o de cantidad que sirve para enfatizar o intensificar el agradecimiento.

En cuanto al registro, aunque el PCIC indica que hasta el nivel B1 se emplea un registro “neutro” y que es a partir del B2 cuando se incluyen expresiones de registro formal o coloquial, se encontró que, en el caso de las EXPADA, las expresiones con estas marcas de registro se presentan solo hasta el nivel C2. En ese sentido, la expresión Quisiera manifestarle mi eterna gratitud pertenece a un registro formal que coincide con el aprendizaje de estructuras de comunicación formales, generalmente en el género epistolar. A su vez, se presentan expresiones que se inclinan más hacia un registro informal o coloquial, como es el caso de Dios se lo pague, una expresión coloquial que se usa en numerosos países hispanohablantes y en la cual es evidente el significado religioso que refleja los valores y creencias de una parte de la comunidad. Por su parte, la expresión Aprecio en mucho lo que hizo está menos extendida, de manera que, en el español colombiano, por ejemplo, no se usa.

Otro rasgo que se pudo observar en estas EXPADA es el cumplimiento de su función desde el criterio de restricción léxica o pragmática. En las expresiones en las que se cumple la restricción léxica (véase Marco teórico para comprender interpretación de esta expresión en este trabajo), es evidente desde el significado de sus partes que se refieren a un agradecimiento. En estas, suele estar explícita la intención comunicativa desde palabras que se refieren a este acto de habla, tales como “gracias”, “agradecer”, “agradecimiento”, entre otras. En cambio, se encontraron numerosas expresiones en las que la intención no es transparente desde su composición, sino que esta se hace evidente de acuerdo con el contexto en el que se enuncia y, en ese sentido, se trata de una restricción pragmática. Se encontró que en 11 de las 23 EXPADA, es decir, aproximadamente la mitad de estas, se cumple una restricción pragmática, generalmente relacionada con significados que se refieren a pagar o estar en deuda con la persona a quien se le agradece. En concordancia con los conocimientos y destrezas de los aprendientes, en los primeros niveles y hasta el nivel B1, las expresiones que se proponen son más transparentes, y es a partir del nivel B2 que se proponen algunas expresiones cuyo enfoque es pragmático, aunque son sobre todo productivas en los niveles C1 y C2.

Presencias y ausencias de las EXPADA en un manual de ELA medellinense: el caso de Maravillas del Español volúmenes 1-2-3-4

Tal y como se indicó previamente, es preciso ahora pasar a analizar la inclusión de las EXPADA en los 4 volúmenes del manual Maravillas del Español, un manual para la enseñanza/aprendizaje del español creado en trabajo conjunto entre la Universidad EAFIT, de Medellín, y la Universidad de Bergen, en Noruega, el cual se describe como un “innovador programa de aprendizaje del español, basado en metodologías comunicativas para la enseñanza del idioma” (Chiquito et al., 2017, p. 4). El manual está diseñado de modo que el aprendiente pueda desarrollar las diferentes habilidades comunicativas (comprensión oral, habla, escucha, escritura) por medio de actividades culturalmente contextualizadas que incluyen información referente a los diferentes países hispanohablantes, donde se fortalece la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Consta de cuatro volúmenes que comprenden, cada uno, los primeros cuatro niveles de suficiencia propuestos por el MCER respectivamente (A1 a B2) y se ajusta a los lineamientos del American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL en cuanto

La comunicación, eje central de la serie, enseña los aspectos culturales más relevantes, conecta la lengua con otras áreas del conocimiento, permite la comparación de aspectos culturales y lingüísticos de los estudiantes y crea comunidades a través de la promoción del aprendizaje constante. (Chiquito et al., 2012a, p. 6)

Los cuatro volúmenes constan de un texto guía, en el que se desarrollan los contenidos y se proporciona la información gramatical, léxica y cultural necesaria que el aprendiente necesita para expresarse en situaciones comunicativas de la vida diaria; un manual del estudiante donde se proponen actividades correspondientes a los temas tratados en el texto guía, con el fin de propiciar una práctica independiente; y un portal de Internet donde se encuentran los audios y el material complementario para la realización de las distintas actividades. Para esta investigación, se optó por analizar únicamente los textos guía, ya que es en estos donde se presenta la información y la explicación de los diferentes contenidos y donde se plantean las actividades que servirán de hilo conductor a lo largo de los cuatro volúmenes, en contraste con los manuales de actividades, que están más enfocados a la resolución de ejercicios complementarios.

Presentación general de las EXPADA en los volúmenes

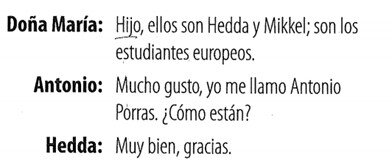

El análisis de los cuatro volúmenes de Maravillas del Español permitió constatar que la inclusión de las EXPADA en estos es muy baja. Se encontró que, de las 23 expresiones propuestas en el PCIC4, se presentan únicamente cuatro de ellas. En el volumen 1, se presentan las expresiones “gracias”, “muchas gracias”, “gracias por todo” y “mil gracias”, lo que es llamativo pues para este nivel solamente se proponen las dos primeras únicamente desde el PCIC. En ese sentido, en este volumen se cumple con las recomendaciones del PCIC; sin embargo, llama la atención que también se enseñan dos expresiones que están propuestas para B1 y C1, aunque estas tienen menos frecuencia de aparición que las correspondientes al nivel. Con respecto a la productividad, se encontró también que es en el primer volumen donde más aparecen estas expresiones (véase, p. ej., Figura 2), generalmente, en los contenidos dentro del input o en los elementos paratextuales de este, de manera que se muestran en ejemplos de diálogos, pero no se profundiza en ellas.

Tomada de Chiquito et al. (2012a, p. 2).

Figura 2 Ejemplo de aparición de EXPADA en Maravillas del Español v. 1.

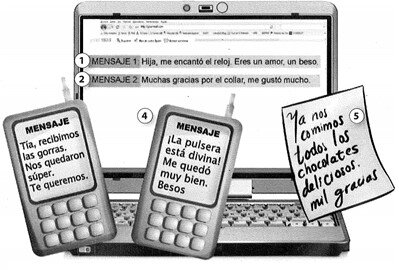

La productividad de estas expresiones en el volumen 2 (A2) es significativamente menor que en el primero. De las presentadas previamente, solamente se incluyen las expresiones “muchas gracias” y “mil gracias”. Además, se introducen las expresiones "muchas gracias por", aunque la forma "gracias por" se sugiere para el nivel B1 y “eres un amor”, una expresión informal que no se registra en el PCIC y que, pese a que desde el criterio de restricción léxica no cumple con la función de agradecer, desde la restricción pragmática sí se refiere a un agradecimiento, aunque no se proporciona algún tipo de información complementaria que indique al aprendiente que se trata de tal expresión (véase Figura 3). Es también importante recalcar que el PCIC no propone ninguna EXPADA específica para el A2 y, en ese sentido, se justifica la reiteración de las expresiones ya presentadas en el volumen 1 y la presentación de formas diferentes a las registradas en él; no obstante, cada una de estas expresiones aparece una única vez a lo largo del tomo, lo que implica una baja frecuencia de aparición de estas.

Tomada de Chiquito et al. (2012b, p. 25)

Figura 3 Ejemplo de aparición de EXPADA en Maravillas del Español v. 2.

En los volúmenes 3 y 4, la inclusión de las EXPADA es todavía menor que en el volumen anterior. En el volumen 3, se registraron únicamente las expresiones “gracias” y “muchas gracias” correspondientes a los niveles A1 y B2 (véase Figura 4), pero no se presenta la expresión “gracias por (SN)”, correspondiente al nivel B1 en el PCIC. Por su parte, en el volumen 4, no se evidenció la presencia de ninguna EXPADA a pesar de que es a partir del nivel B2 que el PCIC sugiere una mayor productividad de estas y que sus estructuras comienzan a ser más complejas. Podría suponerse que su ausencia se debe a que en este tomo se proponen, principalmente, actividades de discusión en clase.

Tomada de Chiquito et al. (2013, p. 4),

Figura 4 Ejemplo de aparición de EXPADA en Maravillas del Español v. 3.

De esta manera, el análisis global de los diferentes volúmenes muestra que, además de la poca aparición de las EXPADA, los diferentes ejemplos aparecen indistintamente a lo largo del manual, pues se plantean diferentes situaciones sociales, pero no se aclara si resulta más apropiado usar una u otra según la situación comunicativa. Las EXPADA aparecen mayormente en contenidos paratextuales del input, de manera que se muestran en ejemplos de diálogos, pero no se profundiza en ellas. Si bien esta baja frecuencia puede deberse a que, como explica Higueras (2012), desde el enfoque comunicativo tiende a asumirse que el léxico puede aprenderse de manera implícita en el contexto, también puede deberse a que este es un manual diseñado para los niveles A1 a B2, mientras 16 de las 23 EXPADA que se registran en el PCIC corresponden a los niveles C1 y C2. Se encontró también que, considerando las competencias sociolingüísticas que se deben desarrollar en estos niveles, las EXPADA que aparecen a lo largo del manual son del registro estándar, a excepción de una.

Reflexiones generales sobre las EXPADA colombianas y paisas

Tras realizar el análisis de las EXPADA propuestas en el PCIC y su aparición en los cuatro volúmenes de Maravillas del Español, es necesario hacer una reflexión en torno a las EXPADA del español del Valle de Aburrá. Cabe aclarar que esta reflexión tiene un propósito meramente descriptivo y que su análisis se basa en el conocimiento filológico de los investigadores, la observación del paisaje lingüístico de Medellín físico y virtual en redes sociales e indagaciones informales con hablantes de esta comunidad lingüística por diferentes medios de comunicación o de manera presencial, mas no busca ser un análisis minucioso de estas expresiones, como lo fue con las propuestas por el PCIC o del manual, sino simplemente una antesala a una investigación más exhaustiva sobre este tema. En general, se registraron un total de 44 EXPADA, de las cuales, 19 corresponden a variaciones formales de algunas de las expresiones. A continuación, se muestra la Tabla 2 donde se proporciona la EXPADA, el nivel recomendado por los investigadores para trabajar o integrar esta expresión, la restricción que presenta (léxica o pragmática) y un acercamiento a la variante. Es importante aclarar que no todas ellas son exclusivas a la variante paisa o colombiana, sino que algunas pueden estar presentes en el español de otras variantes; no obstante, se incluyeron por su productividad en la variante paisa y puesto que no aparecían en la lista del PCIC. En la Tabla 5, hacemos referencia a las EXPADA que, a criterio de los investigadores, se acercan más a la variante paisa que las demás.

Tabla 5 Corpus de EXPADA de la variante paisa.

| # | EXPADA | Nivel recomendado | Enfoque | Variante preponderante |

|---|---|---|---|---|

| 1 | muchísimas gracias | A | Léxico | Español general (EG) |

| 2 | muchisísimas gracias | A | Léxico | EG |

| 3 | gracias de todo corazón | A | Léxico | EG |

| 4 | gracias mil | A | Léxico | Español paisa (EP) |

| 5 | gracias totales | A | Léxico | Español latinoamericano (EL) |

| 6 | (que) mi Dios (Señor) le (te) (les) pague | B | Pragmático | EG |

| 7 | mi Dios le (te) (les) pague y le (te) (les) dé el cielo | B | Pragmático | EG |

| 8 | mi Dios se (te) lo ha de pagar | B | Pragmático | EG |

| 9 | Dios le (te) pague | B | Pragmático | EG |

| 10 | Dios se (te) lo pague | B | Pragmático | EG |

| 11 | qué detalle | B | Pragmático | EP |

| 12 | qué detallazo | B | Pragmático | EP |

| 13 | (que) mi Dios (Señor) se (te) lo multiplique | B | Pragmático | Español colombiano (EC) |

| 14 | Dios le (te) (les) multiplique | B | Pragmático | EC |

| 15 | Dios se (te) lo multiplique | B | Pragmático | EC |

| 16 | Dios se (te) lo ha de multiplicar | B | Pragmático | EC |

| 17 | (que) mi Dios (Señor) se (te) lo devuelva doble | B | Pragmático | EP |

| 18 | mi Dios se (te) lo ha de devolver doble | B | Pragmático | EP |

| 19 | Dios se (te) lo devuelva doble | B | Pragmático | EP |

| 20 | ¿Por qué te pusiste (se puso / se pusieron) en esas? (ponerse en esas) | B | Pragmático | EC |

| 21 | le (te) (les) quedo debiendo una | B | Pragmático | EG |

| 22 | eres (sos) el mejor / son los mejores | B | Pragmático | EP |

| 23 | usted es/eres/sos/son un (unos) lindo (lindos) | B | Pragmático | EP |

| 24 | eres/sos/son un amor | B | Pragmático | EP |

| 25 | eres/sos/son un sol | B | Pragmático | EP |

| 26 | eres/sos/son sol de verano | B | Pragmático | EP |

| 27 | bien | C | Pragmático | EP |

| 28 | todo bien | C | Pragmático | EP |

| 29 | no tenía (tenías - tenían) que… (molestarse-te) | C | Pragmático | EG |

| 30 | mera energía | C | Pragmático | EP |

| 31 | lo (la) (te) (los) (las) llevo en la buena | C | Pragmático | EP |

| 32 | la buena | C | Pragmático | EP |

| 33 | la rebuena | C | Pragmático | EP |

| 34 | la nabue | C | Pragmático | EP |

| 35 | labue | C | Pragmático | EP |

| 36 | Dioste | C | Pragmático | EP |

| 37 | milgra | C | Pragmático | EP |

| 38 | la rompiste / la rompieron | C | Pragmático | EP |

| 39 | te fajaste (se fajaron) | C | Pragmático | EP |

| 40 | te ganaste el cielo | C | Pragmático | EP |

| 41 | te ganaste un huequito en el cielo | C | Pragmático | EP |

| 42 | bendiciones | C | Pragmático | EP |

| 43 | mil (millones) (un millón de) bendiciones | C | Pragmático | EP |

| 44 | agradecer (les) (te) (le) por… | C | Léxico | EP |

Como puede observarse, la restricción pragmática prima sobre la léxica en estas expresiones. Solo en cinco de ellas el agradecimiento es explícito con el uso de la interjección gracias o el verbo agradecer. De las 38 expresiones en las que la restricción es pragmática se evidencia que 25 de ellas presentan polisemia, es decir, son expresiones que tienen diversos significados y solo adquieren el matiz de EXPADA bajo determinadas circunstancias, como es el caso de la expresión todo bien que, según el contexto y la entonación con que se enuncia, puede significar un agradecimiento, una despedida amistosa, un reproche o una amenaza. Puede observarse también que, tal y como sucede en las EXPADA propuestas por el PCIC, algunas de estas presentan significados referentes a pagar o estar en deuda con la persona a quien se le agradece. En relación con lo establecido en el marco teórico sobre cómo el lenguaje coloquial refleja los valores, costumbres, creencias y aspectos socioeconómicos de una comunidad de habla y con los planteamientos de Londoño-Vega (2002) respecto a la fuerte influencia de la religión católica en la configuración de la cultura paisa, se encuentra en las EXPADA una notable referencia a elementos católicos, ya que en 16 de ellas se presentan menciones a Dios, al cielo o las bendiciones

A nivel morfológico, puede verse que algunas de ellas son construcciones con sufijos, infijos y prefijos que sirven para exagerar la expresión y, de esta manera, enfatizar el agradecimiento, por ejemplo en las expresiones muchísimas gracias, muchisísimas gracias y qué detallazo donde el sufijo -ísima y el infijo -si son aumentativos y -azo permite formar superlativos, pues como lo indica García (2002, cómo se citó en Cardona, 2022), esta variante se caracteriza por sus expresiones hiperbólicas y exageradas.

Si bien la mayor parte de estas expresiones corresponden a un registro más informal o coloquial, con la única excepción de aquellas donde se cumple el criterio de restricción léxica, encontramos que nueve de estas expresiones son propias del habla popular de los jóvenes paisas, las cuales pueden presentar variaciones particulares a nivel morfológico. En tres de estas se presenta reducción léxica, es decir, la expresión se simplifica mediante la pérdida de palabras o partes de ellas, por ejemplo, la expresión Dioste, milgra y labue. En las anteriores, mediante un proceso de reducción léxica (sigla, acrónimo, entre otras), la expresión se simplifica y se contrae, reduciéndose a una sola unidad léxica.

Algunos elementos importantes que presentan estas expresiones a nivel sintáctico son su posibilidad de combinación y la presencia de vocativos o fórmulas de tratamiento nominal. En cuanto a la combinación, es frecuente que en un solo enunciado aparezcan dos o más EXPADA, a modo de reiteración o exageración del agradecimiento, dado el carácter afectivo y exagerado de la variante. La presencia de los vocativos y las formas de tratamiento nominal también se convierte en un tema importante, pues generalmente las expresiones se ven acompañadas de estos, sobre todo en aquellas de carácter más informal. Estos son característicos del español colombiano y, particularmente, del paisa, siendo muchos de ellos referentes a la familia, como mijo, papá, mami, hermano, etc., o aquellos que son propios del parlache y cuyo uso se ha extendido y normalizado en la comunidad de habla, tales como parce, nea, socio, mor, entre otros. De esta manera, es posible encontrar enunciados como Uy, mor, la buena. Dios los bendiga, donde el uso del vocativo y la reiteración del agradecimiento muestra una actitud amistosa y afectiva por parte del interlocutor.

Además, de acuerdo con los postulados de Jang (2013) respecto al uso de tres formas de tratamiento pronominal en la región, es posible que las expresiones presenten variaciones según la fórmula por la que se opte usar, de manera que es posible encontrar variaciones tales como usted es un lindo, (tú) eres un lindo, (vos) sos un lindo.

Respecto a los niveles en que se recomienda enseñar cada una de las expresiones, se procuró lograr un balance entre la complejidad de la estructura de la expresión, su grado de idiomaticidad, el tipo de enfoque y el registro con respecto a las destrezas y contenidos que el aprendiente debe adquirir en cada nivel. De esta manera, para el nivel A se proponen 5 expresiones en las que se cumple el criterio de restricción léxica y no se presenta polisemia. Es importante tener en cuenta que, en los niveles más básicos, el aprendiente apenas adquiere un dominio básico de la lengua y todavía no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentarse a expresiones de mayor complejidad; por ende, hay mayores limitaciones en este nivel respecto a la inclusión de estas expresiones. Sin embargo, en concordancia con lo propuesto por Ettinger (2008), es importante enseñar las fórmulas rutinarias desde los primeros niveles, atendiendo al criterio de urgencia comunicativa y como una forma de integrar las UF desde los primeros momentos del aprendizaje. Las expresiones propuestas en este nivel no son estrictamente propias del español paisa, pero contienen elementos, como la afectividad y la exageración, que hacen que se presenten frecuentemente en esta variante.

A partir del nivel B se sugieren expresiones con estructuras más complejas, por ejemplo, aquellas en las que se usa el subjuntivo presente y se considera también que en este punto el aprendiente ya cuenta con las herramientas necesarias para comprender la intención en aquellas expresiones cuyo enfoque es pragmático y se presenta polisemia, siempre que se procure la instrucción adecuada.

CONCLUSIONES

La presente investigación partió de un enfoque cualitativo con el objetivo de analizar las EXPADA propuestas por el Instituto Cervantes en su Plan Curricular y de cuatro volúmenes del manual Maravillas del Español, y observar el tratamiento que se les ha dado a estas expresiones en el contexto local. Finalmente, se conformó un corpus de EXPADA de la variante paisa mediante la observación del paisaje lingüístico del Valle de Aburrá y de indagaciones informales con hablantes de esta comunidad lingüística. En este apartado, se presentan las conclusiones del proceso de investigación, así como algunas consideraciones y aclaraciones respecto a la enseñanza de estas expresiones.

Para empezar, es necesario enfatizar en el vacío de investigación sobre el que se planteó el presente trabajo. Hasta el momento no se había hecho un análisis de las EXPADA del español estándar ni se había profundizado en la importancia de su enseñanza en ELA. En ese sentido, la caracterización de las EXPADA propuestas por el Instituto Cervantes representa un logro de este trabajo, pues permitió identificar sus principales rasgos a nivel morfosintáctico, léxico, pragmático y didáctico (cuándo deben enseñarse en función de las competencias de los aprendientes). Se encontró que la inclusión de estas expresiones en el PCIC es más productiva a partir de los niveles intermedios y avanzados, correspondiendo así con su complejidad estructural y las competencias lingüísticas esperadas de los aprendientes. En cuanto a la función comunicativa, se reconoce la relevancia de la restricción pragmática en algunas EXPADA, casos en que la interpretación deriva más del contexto que de la composición léxica de los componentes de la unidad, lo que refleja la necesidad de enseñar tanto estructuras léxicas transparentes como aquellas en las que sea necesaria una interpretación contextual. Es importante anotar también algunas problemáticas en la propuesta del Instituto Cervantes, como la poca inclusión de expresiones de registro coloquial y la ausencia de expresiones de las variantes hispanoamericanas, lo que abre la puerta a futuras propuestas para ELA que reflejen la diversidad lingüística de la lengua en los diferentes rincones en los que se enseña.

Por su parte, el análisis de los cuatro volúmenes de Maravillas del Español permitió constatar una brecha significativa entre las EXPADA propuestas en el PCIC y su inclusión en el manual. Aunque el PCIC sugiere 23 expresiones distribuidas en los niveles A1 a C2, solo se registraron cuatro de ellas en los volúmenes del manual, principalmente en el primer tomo. Es de entenderse que la poca inclusión se deba parcialmente a que el manual comprende los niveles A1 a B2 y, como pudo observarse en la propuesta del Instituto Cervantes -referente para la construcción del manual evaluado-, la mayor parte de las EXPADA del PCIC se proponen para niveles C1 y C2; sin embargo, se observa también una falta de profundización en la presentación de las expresiones a lo largo del manual, es decir, no hay unidades/secuencias didácticas o secciones dentro de las unidades o secuencias que se encarguen explícitamente del tratamiento de las fórmulas rutinarias. Estos hallazgos revelan oportunidades de mejora en la inclusión de las EXPADA en los manuales de ELA y resalta la necesidad de crear materiales en los que se fomente la presentación de estas expresiones de forma contextualizada para abordar situaciones comunicativas más amplias. Adicionalmente, hay una ausencia evidente de EXPADA del habla del Valle de Aburrá, algo llamativo y que contrasta con las recomendaciones de la literatura sobre la inclusión de elementos dialectológicos de los contextos cercanos de inmersión de los estudiantes.

Sobre la pregunta de partida de esta investigación sobre ¿cómo llevar a la enseñanza-aprendizaje de ELA las expresiones para dar agradecimiento del español del Valle de Aburrá de forma equilibrada con las del español estándar?, nos gustaría enfatizar en algunos puntos de recomendación general. En primer lugar, la evidente ausencia o sistematicidad en la presentación de las EXPADA en el manual explorado nos lleva a pensar que es probable que no haya una consistencia en las determinaciones curriculares ni de los diseños de materiales a la hora de incluir estas expresiones u otras unidades fraseológicas. Esto puede deberse a que históricamente la fraseología -y por extensión la fraseodidáctica- ha sido un área supeditada a la lexicología -vocabulario- y no se ha hecho una reflexión clara sobre las maneras en las que las UF deben integrarse en las propuestas curriculares. Por ende, hacer una planeación estratégica de los fraseologismos que se espera incluir o trabajar en los diferentes niveles del ELA es una tarea crucial y contextual que cada academia o lugar debería proponer. En este sentido, no se trata de una estipulación generalista de una institución estatal, sino que debería surgir de cada institución después de una lectura adecuada de lo propio del entorno cercano o proyectado de inmersión del estudiante. En segundo lugar, consideramos fundamental que se haga un análisis de la inclusión de unidades léxicas diversas (como las UF regionales) y se propongan estrategias para hacerlas llegar al aula de manera adecuada. Lo anterior son solo algunas ideas, pero sabemos que el alcance de la presente investigación no hace más que mantener abierta la indagación por las respuestas a esta acuciante pregunta en tiempos en los que se invita cada vez a procesos de enseñanza-aprendizaje más contextualizados.

Otro de los grandes logros de la investigación fue la descripción de las EXPADA del español paisa (en la subregión del Valle de Aburrá), pues, hasta el momento, no se habían hecho aproximaciones lingüísticas a este fenómeno y, en general, han sido pocas las investigaciones que se han hecho sobre las fórmulas rutinarias propias de esta variante. Esta descripción aporta significativamente a la comprensión del español paisa y revela los rasgos de estas expresiones a nivel morfosintáctico y léxico, así como la fuerte influencia del contexto social en el cual se producen, así como su perspectiva sociocultural. La reflexión es importante, además, en cuanto reconoce y resalta que no hay un único español, sino que se trata de una lengua amplia que varía significativamente en las diferentes regiones en las que se habla y que estas variaciones deberían considerarse en su enseñanza. Esta reflexión permitió constatar que las EXPADA del español estándar y del español paisa son en total 67; esto vislumbra que se trata de un fenómeno altamente productivo cuya enseñanza debería tener mayor relevancia. De esta manera, la inclusión de las EXPADA paisas no solo enriquece el aprendizaje de ELA, sino que también propicia una comprensión más profunda de las dinámicas socioculturales propias de esta región. Esta descripción invita a la creación de materiales didácticos contextualizados para promover así una enseñanza más inclusiva y efectiva.