Una profesora pide a sus estudiantes escribir una carta al Papa, pero uno de ellos se acerca y con timidez le pregunta: “¿Por qué debo escribirle una carta al Papa si yo no creo en él?”. La profesora, con algo de confusión, decide responderle al estudiante “¡Tienes razón!, puedes escribirle la carta a la creencia que tú tengas” y el niño Eperãarã le responde: “yo le voy a escribir a mi Tachinawe, a nuestra guía espiritual, en la que creemos, en nuestra madre luna y le voy a escribir lo que tanto yo quiero”. Para sorpresa de la profesora, el estudiante que poco escribía en español, en vez de escribir un párrafo, como era la instrucción, escribió dos hojas.” (Rubio, 2021, p. 99)

INTRODUCCIÓN

Pensar acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje del español para comunidades indígenas en contextos educativos urbanos ha generado inquietudes sobre cómo hacerlo. Existen prácticas que desconocen la diferencia entre enseñar español como lengua materna o como segunda lengua a pesar de que la normatividad, los lineamientos y los avances teóricos hacen énfasis en cuál debería ser el rol de la lengua, de la cultura indígena y del español.

La anterior experiencia, la carta a Tachinawe, confirma que emplear la cultura de los estudiantes indígenas es una de las estrategias que puede promover el aprendizaje del español como segunda lengua. Sin embargo, aún hace falta definir otros recursos que puedan orientar los procesos de enseñanza para que las niñas, los niños y los jóvenes indígenas alcancen niveles de proficiencia en la lengua mayoritaria sin poner en riesgo su lengua nativa y sus tradiciones. En consecuencia, con este artículo se busca definir otras orientaciones que son pertinentes para la enseñanza del español como segunda lengua a partir de la experiencia de creación de material didáctico para la comunidad indígena Eperãarã Siapidaarã.

Para empezar, es apropiado recordar que las realidades de las comunidades indígenas de Colombia dieron paso a la implementación de un marco político y legal establecido por el gobierno nacional, cuyo propósito debe responder a la diversidad del territorio y a sus necesidades.

En relación con el ámbito educativo, se destaca la Constitución política de 1991, la Ley General de educación (Congreso de la República de Colombia, 1994, Ley 115, Artículo 21), la Ley 21 de 1991 (Congreso de la República de Colombia, Artículo 3) y el Decreto Nacional 804 (Presidencia de la República de Colombia, 1995, Artículo 2), los cuales junto al trabajo constante de las comunidades indígenas hacen posible el surgimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), cuyo objetivo es garantizar el derecho a una atención educativa pertinente y autónoma para los grupos étnicos. Desde estas políticas y lineamientos nacionales se promueve el conocimiento de las lenguas vinculadas a su propia tradición cultural, lo que conlleva a unos procesos educativos donde se priorice la lengua materna y el español sea aprendido como segunda lengua.

En este contexto legal, se encuentra el caso de la comunidad Eperãarã Siapidaarã, de la que algunas de sus familias se han radicado en la ciudad de Bogotá por diversas razones y luchan por mantener el arraigo de su cosmovisión, costumbres y lengua Siapedee, en especial para los más jóvenes. Para ello, la comunidad Eperãarã Siapidaarã ha demostrado su interés en fortalecer el aprendizaje del español como segunda lengua, pero hacen énfasis en que este sea un elemento para mediar, apropiarse y reflexionar sobre su propia lengua y cultura.

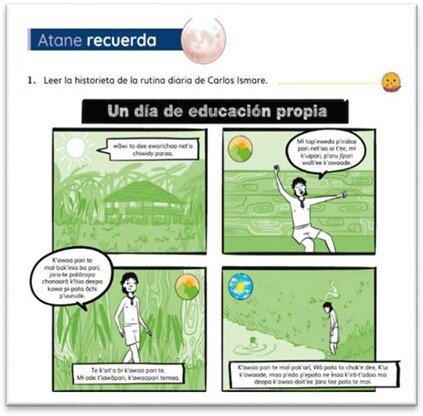

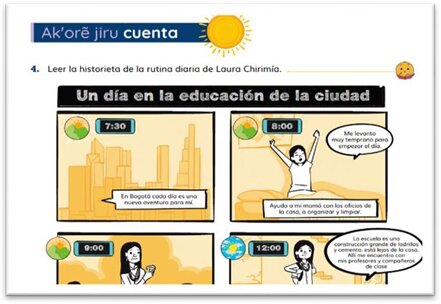

Por esta razón, realizamos un acercamiento a la comunidad con el fin de conocer cuáles son las características contextuales y las necesidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje del español como L2 para los niños, las niñas y jóvenes de la comunidad, a partir de la investigación de Rubio (2021) que dio como resultado el diseño de un currículo para la educación primaria. Posterior a este estudio, surge la iniciativa de continuar trabajando junto con la comunidad en el diseño del libro Atane nos enseña. Español como segunda lengua para niños Eperãarã Siapidaarã Nivel Básico (Rubio et al., 2024) con apoyo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas 2023 y con el acompañamiento del Instituto Caro y Cuervo.

La investigación de Rubio (2021) hizo un aporte significativo para determinar cuáles eran las principales necesidades de la comunidad Eperãarã Siapidaarã en cuanto al aprendizaje del español como segunda lengua, las cuales se resumen en hacer uso de la primera lengua como base para adquirir una segunda lengua, incluir la cultura indígena, responder a los principios de Educación Propia de la comunidad para afianzar el proceso y crear material didáctico que responda a las necesidades ya mencionadas.

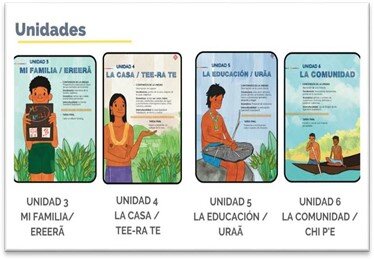

En consecuencia, surgió la iniciativa de crear el libro Atane nos enseña…, una propuesta que materializa los principios teóricos y normativos de la enseñanza y el aprendizaje del español como L2 y responde a las necesidades halladas en la comunidad Eperãarã Siapidaarã. Adicionalmente, este material, diseñado junto con la comunidad, tiene como objetivo fortalecer los procesos de lectura y escritura del español como L2 para los niños entre 6 a 12 años. Está estructurado de acuerdo con la cosmovisión indígena, por lo tanto, sus contenidos comunicativos se organizan desde el pensamiento individual al colectivo. Ahora bien, el propósito de este documento es brindar orientaciones para el diseño de material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua a comunidades indígenas, las cuales están categorizadas en la interacción de las lenguas (la lengua indígena y el español), el papel de la interculturalidad, el rol de los agentes educativos y el diseño de material didáctico.

En conclusión, el artículo presenta en primer lugar, una contextualización del pueblo Eperãarã Siapidaarã; en segundo lugar, los principios para la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua en comunidades indígenas; en tercer lugar, una descripción del proceso investigativo; en cuarto lugar, las orientaciones para el diseño de material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje del español como L2; y, por último, las conclusiones. Lo anterior, en constante reflexión y análisis frente al proceso de elaboración del libro Atane nos enseña….

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EPERÃARÃ SIAPIDAARÃ

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (2015) el pueblo Eperãarã Siapidaarã se encuentra ubicado en algunos territorios del Pacífico caucano, en la Ribera del Saija, región de López de Micay, Timbiquí y en el río Naya, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño.

Ante este contexto, algunas de sus familias se han desplazado a la ciudad de Bogotá por diversos factores sociales como desplazamiento forzado. Actualmente, en esta ciudad, específicamente, en la localidad de San Cristóbal se cuenta con un total de 104 familias, de las cuales muchos de los niños, las niñas y los jóvenes han sido centralizados en una institución educativa formal. La institución ha hecho un esfuerzo por atender sus necesidades y aún continúa en la tarea de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la adaptación del contexto escolar para que los estudiantes indígenas logren apropiarse del contexto urbano.

En esta medida, los estudiantes indígenas han tenido que asumir las incertidumbres del sistema educativo occidental sobre cómo hacerlos partícipes en una escuela de contexto urbano, prueba de ello es el aprendizaje del español como primera lengua, la poca inclusión de los elementos culturales en los contenidos de clase y el desconocimiento de esta realidad. En este debate la comunidad Eperãarã Siapidaarã se ha preocupado por responder con una constante reflexión colectiva sobre cuáles deberían ser los procesos más adecuados para que sus niños indígenas no pierdan la lengua Siapedee y su cultura, a pesar de estar inmersos en un contexto donde el español es la lengua mayoritaria.

En respuesta a lo anterior, han surgido algunos proyectos con el apoyo de instituciones y participación de la comunidad; como resultado, se han generado guías pedagógicas que buscan revitalizar la lengua Siapedee y su cultura; además, orientar a todo aquel que se interese por fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes indígenas. Gracias a estos avances se suma el diseño del material Atane nos enseña…, un ejercicio colectivo que da respuesta a los intereses de la comunidad.

Principios para el diseño de material didáctico en la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua en comunidades indígenas

La elaboración de material didáctico para la enseñanza del español como segunda lengua a comunidades indígenas es escasa especialmente en Colombia (Camacho y Santos, 2013). Por esta razón, se requiere de fundamentos teóricos que orienten estas iniciativas y permitan la comprensión, la reflexión y posterior a ello la creación de material didáctico. A partir de la experiencia de diseño del libro Atane nos enseña… y bajo los lineamientos de la Educación Propia, fundamento de autonomía en las comunidades indígenas, se considera pertinente ahondar en las siguientes categorías y que, en resumen, se enmarcan en la Educación Bilingüe e Intercultural (EBI) (López y Küper, 1999), la interacción de las lenguas en la enseñanza de español L2, la interculturalidad, el rol de los agentes en los procesos de enseñanza y el diseño de material didáctico.

La interacción de las lenguas en la enseñanza de español L2

Con respecto a la lengua materna en las comunidades indígenas, esta se convierte en un elemento fundamental de identidad cultural, pilar de su cosmovisión, una conexión con sus ancestros y un patrimonio cultural. Esta es la primera lengua que se aprende en el seno familiar, la lengua que permite transmitir, expresar y defender sus pensamientos, sentidos y saberes como comunidad indígena desde la comunicación temprana en el desarrollo de pensamiento e identidad. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020).

Además, esta adquisición de la lengua materna facilita el desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños y las niñas indígenas porque se da sentido y significado a los conceptos y a las realidades de su contexto en lengua propia para, luego, hacer el mismo proceso de pensamiento en otras lenguas en contacto.

Así también lo afirma el Ministerio de Educación Nacional de Perú desde la Dirección General de Educación Intercultural Arévalo et al. (2013), donde resalta que el aprendizaje de las lenguas puede darse desde temprana edad; sin embargo, alude que para el caso de las comunidades indígenas se hace necesaria la adquisición de la primera lengua (L1) para, luego, aprender la segunda lengua (L2) que, en algunos casos, es la lengua mayoritaria. De lo contrario, es posible que el aprendiente al estar inmerso en un contexto donde se prioriza el uso de la lengua mayoritaria y hace poco uso de su lengua materna, podría poner en riesgo su identidad cultural y, en consecuencia, dificultar sus procesos de aprendizaje en ambas lenguas.

Por otro lado, se encuentran los postulados con respecto al español como segunda lengua, considerada como una lengua adicional para los individuos que ya hablan una primera lengua y están en un contexto de inmersión con el español como lengua mayoritaria. Como ejemplo, Moreno Fernández (2008) resalta que la mayoría de las comunidades indígenas del mundo están en situaciones en las que conviven con varias lenguas y su uso se da de manera natural en las situaciones comunicativas del contexto como el acceso a servicios cotidianos.

De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Perú (Arévalo et al., 2013) reafirma que, para las comunidades indígenas, la enseñanza y el aprendizaje del español se fortalece con la vehiculización de la primera lengua y así reconoce el arraigo cultural, identitario y cognitivo que los niños logran con este proceso. Además, hace énfasis que es necesario promover acciones curriculares que reconozcan la importancia del uso de las dos lenguas en ámbitos cotidianos y académicos.

El papel de la interculturalidad

Moya (2009) plantea que la interculturalidad es un proceso dinámico y de constante interacción entre diferentes culturas, el reconocimiento del otro, la horizontalidad y el diálogo. La interculturalidad va más allá de la simple coexistencia de las culturas, se trata de garantizar el valor de la diversidad y las relaciones de otredad y complementariedad.

De esta manera, el rol de la interculturalidad en los escenarios sociales, especialmente para las comunidades indígenas, se convierte en un principio para la construcción del modelo de Educación Propia justo, equitativo y autónomo, que tiene como objetivo la revitalización de la lengua y la cultura, el acceso a la educación y el fomento de habilidades para el reconocimiento propio y del otro.

Es así como la interculturalidad en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en las comunidades indígenas se complementa desde el enfoque de Educación Bilingüe e Intercultural como un modelo educativo para que el aprendizaje de las lenguas les permita a los individuos alcanzar un bilingüismo aditivo (Moreno Fernández, 2008), que comprenda el conocimiento de las dos lenguas como un recurso valioso para el desarrollo personal y social. Este enfoque busca que el estudiante adquiera y aprenda las lenguas en sus contextos naturales, pero que no implique el riesgo o pérdida de la lengua materna.

El rol de los agentes educativos

Los agentes educativos que participan en el diseño del material didáctico para la enseñanza del español como L2 son piezas fundamentales en la promoción de escenarios y recursos dentro de la Educación Bilingüe e Intercultural. El rol de los agentes educativos, más allá de la materialización de recursos pedagógicos y didácticos en la enseñanza de segunda lengua, permite una reflexión sobre las características y necesidades de los estudiantes indígenas en contextos urbanos y centralizados en ofertas de educación tradicional.

El primer agente es la comunidad indígena representada en las voces de los líderes comunitarios designados por el cabildo, quienes son la columna vertebral del proceso para identificar cuáles son las necesidades y elementos culturales que se tendrán en cuenta en el diseño del material didáctico. Pérez (2018) menciona que las comunidades indígenas promueven el aprendizaje desde el pensamiento colectivo para fortalecer las competencias del individuo y aportar a la comunidad a la que pertenece. Desde esta perspectiva, la construcción conjunta del material con y para la comunidad indígena garantizará su implementación, seguimiento y evaluación continua. De igual forma, permite que los saberes y diálogos de la comunidad se vean reflejados en cada uno de los apartados del material didáctico.

Muchas comunidades indígenas, en Colombia, tienen la autonomía para designar sus propios docentes o gestores culturales; de acuerdo con el Decreto 804 en los Artículos 10 y 11 (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1995) lo cual promueve la comunicación intercultural, garantiza la promoción y la revitalización cultual de la comunidad indígena. El gestor cultural juega un papel fundamental con sus conocimientos específicos sobre la comunidad indígena, lo que asegura la autenticidad, la pertinencia y la incorporación de elementos culturales en el material didáctico. De igual manera, sus saberes pedagógicos desde la experiencia de enseñanza de la primera lengua y la educación en la comunidad indígena permiten orientar la adaptación del material didáctico a los contextos urbanos.

En segundo lugar, se encuentra el docente investigador de español como segunda lengua que desde su formación y experiencia atiende dos aspectos fundamentales para definir los objetivos comunicativos que se quieren alcanzar con el diseño del material. Por un lado, su conocimiento lingüístico, metodológico y evaluativo en la enseñanza de la L2 y, por otro lado, su competencia sociolingüística que le permita la comprensión del contexto cultural, lingüístico e histórico de las comunidades indígenas (Arévalo et al., 2013), por lo tanto, estas habilidades facilitarán el diálogo equitativo entre la comunidad indígena y el pensamiento occidental.

El diseño de material didáctico

La creación de material propio y genuino para la enseñanza del español como segunda lengua para las comunidades indígenas en contextos urbanos debería fomentar la revitalización cultural, el reconocimiento identitario, el empoderamiento colectivo de la comunidad y la preservación de la lengua indígena. Así lo afirman Díaz y Zamudio (2011), quienes definen que el diseño de material didáctico para estas comunidades debe comprender las particularidades de la misma, involucrar la cultura, adaptar el nivel de competencia lingüística a la población a la cual va dirigido, usar diferentes tipos de textos, crear secuencialidad en las actividades, incorporar recursos visuales y auditivos comprensibles y guiar la participación e interacción entre los estudiantes y el docente. También, mencionan que los procesos de evaluación del material se deben realizar desde un enfoque intercultural, es decir, que valore la diversidad cultural y lingüística de las comunidades nativas.

En este punto, se retoman los anteriores referentes teóricos para comprender de qué manera es posible desarrollar una propuesta investigativa que aporte a la realidad de las comunidades, como una oportunidad para conectar estos postulados, los saberes ancestrales y los conocimientos pedagógicos en la creación del material didáctico para la enseñanza del español como segunda lengua.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar material didáctico para la enseñanza del español como segunda lengua a las niñas y los niños de la comunidad indígena Eperãarã Siapidaarã, ubicada en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, Colombia. Por ser un proyecto que buscó comprender la realidad, identificar las necesidades y trabajar mancomunadamente con los integrantes de la comunidad, se orientó bajo el enfoque cualitativo, el cual busca comprender los fenómenos, explorarlos desde la perspectiva, la interpretación y el punto de vista de los participantes en relación con sus contextos y exploración de sus experiencias (Hernández Sampieri et al., 2014).

Bajo estos lineamientos del enfoque cualitativo, la investigación se enmarca en el diseño metodológico de estudio de caso para realizar un análisis profundo y detallado del contexto en particular que permita generar información significativa para otros casos similares (Hernández Sampieri et al., 2014). Si bien, el estudio se realizó con la comunidad Eperãarã Siapidaarã a partir de sus necesidades, esta experiencia y el resultado obtenido con el material didáctico Atane nos enseña… puede servir de orientación para que otras investigaciones con comunidades indígenas se involucren en la creación de material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje del español como L2.

El desarrollo de este proyecto se resume en cinco fases. La primera, fue la identificación de las necesidades con respecto al aprendizaje del español como L2 en la comunidad Eperãarã Siapidaarã, a partir de los aportes de la investigación de Rubio (2021) que se resumen en promover el aprendizaje del español desde los elementos culturales de la comunidad, tener en cuenta la lengua Siapedee y la creación de material didáctico. Adicionalmente, se realizó la invitación a la comunidad a participar en este proyecto de creación de material para los niños de la comunidad.

En la segunda fase, con las orientaciones teóricas y de la comunidad se inició el diseño y presentación de la propuesta de la Unidad 0 y 1 al programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Culturas y, con el apoyo del Instituto Caro y Cuervo, al ser esta propuesta ganadora, se inició con el proceso de edición académica.

En la tercera fase, se aplicaron las Unidades 0 y 1 con los niños de la comunidad indígena. Asimismo, se diseñaron dos instrumentos para evaluar la pertinencia de las Unidades 0 y 1, el primero, fue una rúbrica de evaluación para que los estudiantes indígenas evaluaran la claridad, el diseño, las actividades y el componente intercultural del material. El segundo instrumento permitió la validación de las Unidades por parte de algunos docentes observadores del ejercicio de pilotaje, con los siguientes criterios de evaluación: claridad, relevancia, suficiencia y coherencia. Como resultado de este ejercicio de pilotaje se concluyó que se debía hacer correcciones en diseño del material en su forma como uso de fuente, uso de imágenes, uso de algunos colores y el cambio de algunos íconos.

En la cuarta fase se tuvo en cuenta el resultado de validación de las Unidades 0 y 1, por parte de los niños indígenas y profesores, para luego diseñar las demás Unidades; este ejercicio se realiza de manera conjunta con la comunidad y la edición académica del Instituto Caro y Cuervo a cargo de la Dra. Viviana Nieto. En esta fase, se pudo interactuar con la comunidad a través de encuentros de saberes con líderes designados por el cabildo, para compartir sus perspectivas, experiencias y detalles respecto al material didáctico en cada una de las unidades, respondiendo por parte de las investigadoras acuerdos y mejoras del material priorizando las opiniones, sentires y saberes de la comunidad.

La última fase fue la socialización del resultado final de este proceso con la comunidad, una vez se presentó el libro se aclararon inquietudes y se escucharon sugerencias para realizar las últimas correcciones.

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO L2 A COMUNIDADES INDÍGENAS

Es así como desde un reconocimiento teórico y práctico, este apartado se ocupará de presentar y explicar cuáles son las orientaciones que se deberían tener en cuenta en el diseño de material didáctico para la enseñanza del español como segunda lengua en comunidades indígenas. Estas orientaciones se enmarcan en el reconocimiento de la sabiduría ancestral que caracteriza a los pueblos indígenas, en el aprendizaje y enseñanza del español como segunda lengua y en la invitación a continuar la reflexión y construcción de recursos para las diferentes comunidades indígenas de Latinoamérica.

En este punto, es importante aclarar que las orientaciones se presentan en cuatro categorías principales: la interacción de las lenguas, el papel de la interculturalidad, el rol de los agentes educativos y el diseño de material didáctico y que, a su vez, cada una desarrolla las directrices para el diseño del material didáctico.

La interacción entre las lenguas

Para empezar, una de las primeras orientaciones que surge de esta experiencia es la necesidad de reconocer de qué manera las lenguas, tanto indígena como el español, se involucrarán en el diseño del material. Esta decisión se debe orientar bajo el panorama sociolingüístico de la comunidad, la eminente necesidad de respetar y fortalecer las lenguas nativas e identificar en qué contexto (territorio o urbano) se realizará el aprendizaje del español. Así, se da paso a la primera orientación.

Prioridad en el uso de la lengua materna (L1)

Dentro del proceso de aprendizaje del español como segunda lengua para las comunidades indígenas, es fundamental que la lengua materna sea la base para alcanzar las competencias comunicativas en español; como lo afirman Moreno Fernández (2008) y Hamel et al. (2004) debe existir una interdependencia entre L1 y L2 para no generar un bilingüismo sustractivo y es que, si definitivamente el objetivo es que los estudiantes indígenas logren un nivel de proficiencia en las destrezas comunicativas del español, primero es necesario fijar la atención en el fortalecimiento de las mismas destrezas en lengua materna. Es decir, como se muestra en la Figura 1, las actividades que se diseñarán en el material didáctico deben realizarse primero en lengua indígena, esto con el fin de que el estudiante fortalezca su identidad cultural y sus competencias comunicativas en L1 y, luego, comprenda cuál es el objetivo comunicativo que debe alcanzar en español.

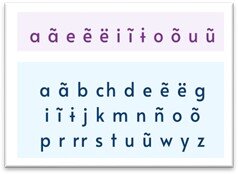

Si bien es cierto, que las lenguas indígenas se caracterizan por ser orales, muchas de las comunidades han iniciado su proceso de construcción gráfica de sus lenguas, esto con el fin de fortalecerlas e involucrarse en los procesos de alfabetización en lengua materna. Sin embargo, esto es una discusión constante en las comunidades ya que, debido a la diversidad de las lenguas, la dificultad de encontrar la representación gráfica más adecuada de los fonemas y los alófonos y la discusión de sentirse realmente identificados con grafemas de una lengua oral, aún continúa siendo un proceso para precisar en muchas comunidades.

Por esta razón, se debe identificar si la lengua indígena cuenta con un alfabeto gráfico y cómo sus variantes gráficas serán representadas en el material didáctico o en las diferentes actividades que se propongan; puede existir la posibilidad que la misma lengua tenga una variedad diferente y esto no solo obedece al contexto sino también a las decisiones que se tomen en comunidad. De esta manera, y dependiendo de la situación de la lengua indígena, se propone que el primer input o estímulo al que el estudiante tenga acceso sea en lengua indígena, con actividades de escritura, recursos audiovisuales o imágenes.

Enseñar español como segunda lengua

Como segunda orientación se requiere definir cuáles serán los objetivos comunicativos que se desean alcanzar en español y cómo enseñar esta lengua a través de la cultura de la comunidad indígena. Si el material se enfocará en fortalecer destrezas de lectura, escritura, oralidad o escucha, esto permitirá tener claridad sobre cuáles serán los contenidos lingüísticos del español necesarios para alcanzar dicho objetivo y cuáles serán los elementos culturales que orientarán ese proceso de aprendizaje.

La definición del objetivo comunicativo dependerá de dos aspectos. En primer lugar, las características y necesidades de los aprendientes, esto hace referencia a la edad, lugar de origen, intereses, lengua indígena y el nivel de proficiencia de ambas lenguas; para conocer este contexto se sugiere diseñar instrumentos para la recolección y análisis de estos datos e indagar si la comunidad cuenta con material que pueda orientar el proceso.

Por otro lado, se aborda el contexto de aplicación del material, es importante reconocer si el material que se desea diseñar será aplicado en un contexto urbano, en territorio o en ambos; de esta manera, habrá luces sobre cuáles serán las necesidades lingüísticas y comunicativas que tienen los estudiantes con respecto al uso del español, como se muestra en la Figura 2.

Indudablemente, este aprendizaje del español estará enmarcado por los elementos culturales y la cosmovisión que la comunidad tiene sobre los procesos de aprendizaje. Aquí, la sabiduría ancestral juega un papel determinante en la estructura y organización de las actividades para alcanzar el objetivo comunicativo en español. Este proceso debe estar alineado con la manera en que la comunidad indígena considera el mejor camino de aprendizaje. Pérez (2018) afirma que es un rasgo ancestral y comunitario que la mayoría de los pueblos indígenas basen sus procesos de aprendizajes y enseñanza en proyectos integradores a través del Proyecto Educativo Comunitario (PEC). De esta manera, una de las estrategias didácticas que puede orientar el aprendizaje del español puede ser a través de un proyecto integrador vinculado con un elemento cultural de la comunidad.

Por último, alcanzar el objetivo comunicativo de este proceso de aprendizaje del español debe estar definido como un paso a paso, que le permita al estudiante no solo fortalecer sus destrezas comunicativas en segunda lengua, sino que además de aprender español lo pueda hacer desde su contexto y desde distintos ámbitos como el individuo que pertenece a una comunidad indígena. Como ejemplo en la Figura 3, en el libro los contenidos de cada unidad se definieron desde el entorno individual, familiar, escolar y comunitario de las niñas y los niños indígenas y, así mismo, se identificó qué contenidos serían necesarios para que el estudiante pueda desenvolverse en ese ámbito de su vida cotidiana. En resumen, cada unidad que se diseña en el material didáctico podría estar orientada en un entorno de la vida de los aprendientes, en un elemento cultural transversal y así definir cuáles serían los recursos lingüísticos del español más apropiados.

Diseñar desde la perspectiva de Educación Bilingüe e Intercultural

Las siguientes dos orientaciones están relacionadas con la necesidad de crear el material didáctico para enseñanza del español como segunda lengua desde la perspectiva de Educación Bilingüe e Intercultural, que además de ser principio base en las prácticas educativas de las comunidades indígenas (Moya, 2009), es también una manera de comprender que fortalecer las competencias comunicativas en español, no implica el riesgo de las lenguas nativas, ni la pérdida de la sabiduría ancestral, sino al contrario, se reafirma los procesos de identidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas.

Ya se mencionó la importancia de enseñar español desde los principios de aprendizaje que caracterizan a la comunidad indígena, pero ahora se ahondará con mayor detalle a qué se hacía referencia, así se da paso a la cuarta orientación.

Enseñanza del español desde la cosmovisión de la comunidad

Identificar el orden del proceso de aprendizaje del español, el diseño y estructura de las actividades y el objetivo de cada una de ellas, dependerá del camino que la comunidad considere que se puede lograr o completar un proceso de aprendizaje. Cada comunidad cuenta con unos principios básicos de educación, alineados con sus saberes ancestrales y tradiciones culturales, a esto se le conoce como Educación Propia. En ese sentido, es importante que los contenidos, las actividades y los objetivos de aprendizaje del español estén enmarcados por el modo en que la comunidad considera que se logra un aprendizaje.

Para ilustrar lo anterior, la comunidad Eperãarã Siapidaarã considera que los procesos de aprendizaje deben tener cuatro momentos importantes según su cosmovisión ancestral; estos momentos son explorar, compartir, practicar y dialogar. Explorar, una manera de recordar los saberes previos; compartir, una oportunidad de acercarse al conocimiento; practicar, un momento en que los saberes previos y los nuevos conocimientos adquiridos se relacionan para permitir el desarrollo o fortalecimiento de habilidades; y dialogar, el cual es un espacio de reflexión colectiva. De tal forma, cada momento fue la base para diseñar la estructura de cada unidad en el libro como se evidencia en la Figura 4, de la siguiente manera: explorar, un acercamiento a la lengua materna de la comunidad a través de actividades de comprensión; compartir, la oportunidad para presentar el input y los contenidos lingüísticos del español; practicar, actividades donde el estudiante aplica los conocimientos adquiridos y, finalmente, dialogar, como un espacio colectivo donde el estudiante tiene la oportunidad de demostrar lo aprendido en una tarea comunicativa y adicional, evalúa su proceso de aprendizaje. Cada momento fue denominado con palabras en lengua Siapedee y relacionado con elementos culturales de la comunidad.

(Rubio et al., 2024, p. 12)

Figura 4 Cosmovisión del proceso de aprendizaje de la comunidad Eperãarã Siapidaarã para enseñar español como L2. Atane nos enseña…

Relación de elementos culturales entre el contexto urbano y de territorio

La quinta orientación dependerá del contexto en el que se desea aplicar el material didáctico. Si bien contamos con muchas comunidades que aún se encuentran en territorio, también se reconoce que muchas otras se han desplazado a los contextos urbanos debido a factores sociales que caracterizan el país en el que se encuentren ubicados y, de acuerdo a esta experiencia investigativa, podríamos inferir que urge la necesidad de continuar diseñando material didáctico para las comunidades indígenas que se encuentran en contextos urbanos, ya que muchos de los niños, las niñas y jóvenes se encuentran vinculados a instituciones formales, que cada vez más hacen un esfuerzo por responder a sus necesidades como comunidad indígena, entre las que se encuentra la carencia de material didáctico para enseñar español como L2.

En esta medida, esta orientación está definida desde la experiencia investigativa, donde se hizo necesario comprender la relación entre los aspectos culturales de la comunidad indígena y la manera como se practican estas tradiciones culturales en un contexto urbano. Fue así, como a partir del principio de interculturalidad fue importante reconocer que en espacios como el ámbito educativo hay una interacción de culturas, y que esto no implica que un grupo cultural esté por encima del otro o, como afirma Moya (2009) “va más allá de las relaciones entre culturas. Supone el reconocimiento del “otro” y la afirmación de sí mismo.” (p. 35). Así, surge una pregunta que ayudaría orientar el diseño del material y responder a ese principio de interculturalidad ¿cómo la comunidad asume la urbanidad sin perder su identidad, creencias o tradiciones ancestrales?

Por consiguiente, el material didáctico debe fortalecer la identidad cultural indígena del aprendiente y a su vez, permitirle comprender la cultura del contexto urbano, y esto se realiza a través de la enseñanza del español con los elementos culturales de la comunidad y la relación entre los dos contextos. Particularmente, una de las estrategias que surgió en el diseño de Atane nos enseña… es la presentación de dos personajes en el libro, un niño indígena en territorio y una niña indígena en ciudad, quienes acompañan las actividades para que los aprendientes hagan uso de la lengua Siapedee y el español, haciendo una continua relación entre las dos culturas.

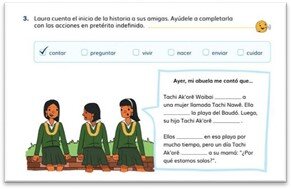

Por ejemplo, una muestra de una actividad intercultural se puede observar en la Figura 5, donde el estudiante debe completar la historia de la ley de origen de la comunidad Eperãarã Siapidaarã con los verbos en pretérito indefinido. Esta actividad está acompañada con una ilustración de unas niñas indígenas usando el uniforme del colegio urbano, junto con sus artesanías, situación comunicativa que hace parte del contexto real de los aprendientes.

Participación de los agentes educativos

Las siguientes recomendaciones están relacionadas con el rol que cumple la comunidad indígena y los docentes investigadores en el diseño del material didáctico. En este punto, vale la pena mencionar que este ejercicio se debe caracterizar por la comprensión, el compartir de los saberes a través del diálogo intercultural, la disposición para aprender de la cultura indígena y la motivación para contribuir en el campo del fortalecimiento de la identidad indígena a través de la enseñanza del español como segunda lengua.

El rol de la comunidad indígena

Como sexta orientación y como principio de la Educación Propia (Pérez, 2018) se debe tener en cuenta el pensamiento colectivo, entendido como la participación de la comunidad indígena para llevar a cabo el diseño del material, la selección de los contenidos culturales, el diseño de las actividades y por supuesto, la selección y creación de los recursos en lengua indígena. Este es un ejercicio de constante diálogo, donde cada decisión debe ser aprobada por todos los miembros de la comunidad para llegar a acuerdos. Se deben buscar espacios de diálogo que le permitan a la comunidad participar en la toma de decisiones para el uso de imágenes y audios, procesos de traducción del español a lengua indígena y viceversa, secuencia y pertinencia de actividades según el contexto de los estudiantes.

Cada uno de los espacios de construcción que se desarrollen dentro del proceso de diseño y pilotaje del material deberían contar con el respaldado del cabildo y de las autoridades, pues es claro que las voces, pensamientos, experiencias y reflexiones deberán ser plasmadas en el material lo más cercano posible a la realidad de la comunidad.

Adicionalmente, en algunas comunidades indígenas se cuenta con el profesor de apoyo o gestor cultural; esta figura específica surge en el marco de la Educación Propia y es quien se encarga de las acciones pedagógicas en pro de fortalecer los procesos de identidad cultural, territorialidad, lengua materna y saberes propios. Este agente educativo permitirá conectar a los miembros de la comunidad con el docente investigador, ya que comprende las dinámicas de cada uno de los agentes y facilitará el diálogo pedagógico y cultural.

Finalmente, el rol de los niños y las niñas indígenas también es vital en este proceso de creación, se sugiere que algunas unidades puedan ser aplicadas previamente para conocer la opinión de los aprendientes; analizar si las actividades e instrucciones son comprensibles, si las imágenes les permiten sentirse identificados, si hay secuencialidad en las actividades y si se logra el objetivo comunicativo en la unidad. Por esta razón, se deben diseñar instrumentos que permitan la recolección de estos datos y de ser posible, que haya docentes interesados en participar en la observación de estos espacios de prueba del material y así mismo conocer sus opiniones y sugerencias.

El rol del docente investigador de español como segunda lengua

De manera paralela, surge la séptima recomendación, la cual tiene que ver con el rol del docente investigador. Definitivamente, una de las lecciones que deja esta experiencia es que este es un proceso que permite aprender y comprender el significado cultural y la riqueza de la sabiduría ancestral de muchas comunidades indígenas. Cada encuentro con la comunidad es una oportunidad para entender que el pensamiento colectivo debe ser la principal instancia en la que se aprueba cada decisión; además, que el rol del docente investigador debe estar ligado al respeto y a la oportunidad de aprender sobre la lengua, la cultura y los principios de educación de la comunidad que acompaña este proceso.

Adicional, es una oportunidad para continuar contribuyendo al campo de la enseñanza del español como segunda lengua, esta experiencia ha dejado una invitación a continuar construyendo de manera colectiva con las comunidades indígenas este tipo de recursos que promuevan no solo el aprendizaje de una segunda lengua, sino que además continúe, de manera mancomunada, ayudando a los procesos de revitalización cultural y lingüística de nuestras comunidades.

Igualmente, se considera importante que el docente investigador cuente con una formación académica en la enseñanza del español como segunda lengua, aunque no se desconoce que este tipo de iniciativas también pueden estar lideradas por agentes educativos que estén relacionados con estos contextos, ya que, muchas de las comunidades indígenas cuentan con docentes que pertenecen a sus propias comunidades, hay muchos profesionales que contribuyen al proceso de revitalización lingüística y cultural de los pueblos indígenas a través de distintos proyectos locales o nacionales. Sin embargo, se reitera la importancia de la formación en la enseñanza del español como L2 para que los docentes investigadores continúen diseñando propuestas didácticas pertinentes para las comunidades indígenas.

Elementos para el diseño del material

La última orientación para el diseño de material didáctico intenta dar claridades sobre el fondo y la forma. Entendiéndose el fondo como aquellas decisiones que implican un diálogo con la comunidad para definir contenidos pedagógicos, recursos culturales y aspectos de identidad indígena. En cuanto a la forma, se darán a conocer aspectos de edición y estilo que dependen de la población a la cual va dirigido el material didáctico. Si bien, esta relación entre fondo y forma permite presentar los elementos en el diseño del material se aclara que son un complemento constante, que no se presentan de manera jerárquica, ni lineal y se modificarán según los diálogos en comunidad.

Con relación a los elementos de fondo, la primera inquietud que podría surgir es cuál será el nombre del libro y la portada del material didáctico; ante esto se sugiere evitar que sea esta la principal preocupación al momento de iniciar con este proceso, la experiencia con la creación del libro ha dejado un aprendizaje y es que esta decisión tomará tiempo de diálogo, muchas modificaciones y solo hasta que se culmine este proceso se podrá definir con claridad cuál será la versión final. En ese sentido, la decisión será el resultado del saber identitario de la comunidad y el saber pedagógico del docente investigador.

Para ilustrar lo anterior, en la experiencia con la definición del nombre del libro, se adoptó la palabra Atane en lengua Siapedee, lo que significa luna en español y que para la cosmovisión Eperãarã Siapidaarã, este elemento espiritual orienta los aprendizajes propios en la comunidad. Así, el resultado final es Atane nos enseña y se complementa con el objetivo del material didáctico que es Español como segunda lengua para los niños Eperãarã Siapidaarã. Nivel Básico.

Continuando en aspectos de fondo, se deberá definir si el material contará con ilustraciones y/o fotografía, ya que las imágenes se pueden alimentar o diseñar con el uso de materiales y recursos existentes en la comunidad tales como libros, cartillas, glosarios, fotografías y dibujos a mano. Vale la pena insistir que se debe mantener el diálogo y obtener aprobación de la comunidad para lograr proyectar en estas imágenes la identidad indígena, esta discusión debe incluir las características de la población objeto, así como las edades y los intereses.

En la experiencia de creación del libro con la comunidad Eperãarã Siapidaarã se tuvo en cuenta factores particulares en las ilustraciones como las características físicas, edades de los personajes, atuendos, artesanías como collares, elementos del hogar en el territorio y la ciudad. Un ejemplo de ello, se muestra en la Figura 6 con los personajes que acompañan las actividades; uno de ellos es Carlos, quien representa la cotidianidad de la comunidad en el territorio, incluyendo la vestimenta con el torso superior descubierto y usando un collar característico de los hombres Eperãarã. El otro personaje es Laura, quien representa la dinámica de la comunidad en la ciudad, y se presenta con el torso cubierto, usando el uniforme escolar y los accesorios característicos de las mujeres Eperãarã.

Para finalizar con los elementos de fondo, se debe tener en cuenta que al ser necesario el acercamiento en lengua indígena en el aprendizaje del español como L2, el material didáctico puede contar con las traducciones de lengua indígena al español como un complemento para el docente de español L2. Sin embargo, se hace énfasis en la importancia de que los aprendientes se acerquen al reconocimiento de la lengua indígena escrita y que desarrollen estas actividades en compañía de un modelo de la lengua indígena. Además, las traducciones permitirán a los interesados en el material comprender los elementos lingüísticos y culturales de la lengua indígena. Con relación a los elementos de forma, se sugiere definir si el material didáctico será digital, físico o digital imprimible, pues este aspecto definirá la forma en que se diseñarán las actividades y el formato de presentación de los recursos escritos, auditivos o audiovisuales. Por ejemplo, para las actividades de formato digital, PDF, que involucren relacionar dos elementos en dos columnas a través de líneas no se podrá realizar, sería necesario cambiar la instrucción para relacionar las columnas con letras y números.

En cuanto a la selección de la tipografía se debería considerar un tipo de fuente que permita escribir los caracteres gráficos de la lengua indígena, teniendo especial precaución en los grafemas que son diferentes al español. Así mismo, la tipografía debe permitir a los aprendientes identificar los grafemas del modelo de lengua indígena escrita, que ayudará a fortalecer la escritura en lengua indígena y después, en español, como se muestra en la Figura 7.

(Rubio et al., 2024, p. 16)

Figura 7 Tipografía en el abecedario de lengua Siapedee. Atane nos enseña…

Se recomienda el uso de íconos para reforzar las instrucciones y facilitar la comprensión de las actividades. El diseño de estos íconos deberá ser llamativo visualmente y acorde a las características (edad, cultura, intereses) de los aprendientes. Ejemplo de lo anterior, se refleja en la Figura 8 del libro donde se diseñaron 10 íconos para acompañar las instrucciones de las actividades. Y con el pilotaje de las unidades se identificó que los íconos les permitían a los estudiantes una mayor comprensión de las instrucciones y a su vez, anticipar la tarea de la siguiente actividad.

Otro aspecto de forma que enriquecerá el material es la creación de recursos audiovisuales, estos ayudarán a los docentes a fortalecer las actividades de comprensión y motivará a los estudiantes a completar sus tareas comunicativas. Se recomienda que los recursos en lengua indígena se realicen con miembros de la comunidad para que el registro sea el modelo más cercano a la realidad de los estudiantes y que, además, el docente investigador oriente este proceso para que haya claridad sobre cuál es el fin comunicativo de crear los recursos audiovisuales.

Por último, si es el caso de un material imprimible, se recomienda hacer pruebas de impresión para confirmar el tipo de papel, resolución y tinta; estas características deben responder a la necesidad de manipulación por parte de la población a la cual va dirigido el material.

CONCLUSIONES

El objetivo de diseñar material didáctico para la enseñanza del español como L2 para comunidades indígenas debe comprender e involucrar los principios teóricos y normativos de la Educación Propia y Educación Bilingüe e Intercultural, los cuales se podrían resumir en la identidad cultural, la interculturalidad, la participación de la comunidad, la revitalización de la lengua indígena y el aprendizaje del español como L2. Si bien, existen estos avances, no se desconoce que aún hace falta continuar materializando estos principios en investigación y diseño de recursos didácticos para fortalecer los procesos de enseñanza del español como L2 en comunidades indígenas.

En respuesta a esta realidad, surgió el proceso investigativo con la participación de la comunidad indígena Eperãarã Siapidaarã, el cual permitió comprender su contexto cultural, histórico y lingüístico y, además, cómo sus niños y niñas han asumido la adaptación de su cultura en un contexto urbano, en especial con el aprendizaje del español como L2. Como resultado de este diálogo permanente se creó y diseñó el libro Atane nos enseña…convirtiéndose en la base y en la oportunidad para generar las recomendaciones presentes en este artículo.

En este marco, es muy probable que otras comunidades indígenas cuenten con necesidades similares al caso de la comunidad Eperãarã Siapidaarã, en especial en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español como L2. Por esta razón, se invita a continuar diseñando material didáctico para hacer uso y potenciar las orientaciones brindadas en este artículo.