Introducción

La mortalidad materna (mm) es definida como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales [1]. El riesgo de mm en el mundo a lo largo de la vida (probabilidad de que una mujer de 15 años o más acabe muriendo por una causa relacionada con la maternidad) es mayor en las regiones en desarrollo que en desarrolladas [2].

La mm ocurre principalmente en la población más vulnerable. En Colombia, dicho fenómeno se presenta con más frecuencia en las mujeres que se encuentran en el quintil más pobre, en los departamentos con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas (viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, entre otras), en la población analfabeta, la población que reside en un área rural dispersa, las poblaciones Rrom (gitana) y los palenqueros de San Basilio [3].

La razón de mortalidad materna (rmm) es un indicador muy sensible para medir el desarrollo de los países y la calidad en la prestación de servicios de salud [4]. Para el 2015, la rmm fue de 239 por 100 000 nacidos vivos en los países en vía de desarrollo, mientras que en los países desarrollados fue de 12 [2]. En Colombia, la rmm se considera un indicador de la integralidad del trabajo entre los sectores sociales [5]. Para el 2011, la rmm fue mayor en los municipios ubicados en la Amazonia, la región de la Orinoquía, el Pacífico y en la costa norte de Colombia, relacionados principalmente con zonas de difícil acceso [6]. En el departamento de Cauca, en el periodo 2005-2011, se identificó una tendencia al aumento de la rmm, por encima del nivel del país durante todo el periodo, con mayor diferencia para el año 2011 (160,7 Cauca y 68,82 Colombia) [7].

El modelo tradicional utilizado en Colombia para el estudio de la mm es el de las “tres demoras”, que hace referencia a las barreras a las que se ve enfrentada una materna cuando presenta complicaciones potencialmente fatales (cpf) [8]. Actualmente existen nuevos modelos, que incluyen el contexto en el que viven las mujeres, las complicaciones que sufren durante el embarazo, su capacidad de acceder al sistema sanitario y la respuesta que dan los servicios de salud [9]. Estos análisis se requieren teniendo en cuenta que la mayoría de las muertes maternas son evitables, mediante la prevención o el tratamiento, dados los conocimientos médicos actuales y la tecnología [2,10].

El objetivo de la investigación fue describir algunas características epidemiológicas y del registro de las muertes maternas presentadas en la población afiliada a una empresa prestadora de servicios de salud (eps) del régimen subsidiado, en el departamento de Cauca (Colombia), entre los años 2009 y 2014, para identificar oportunidades de mejora desde la eps, como encargada de que los recursos de la salud sean distribuidos de forma adecuada y de priorizar la atención en términos de pertinencia [11].

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron las muertes, entre los años 2009 y 2014, de las maternas afiliadas a una eps del régimen subsidiado del departamento de Cauca. La muerte de estas maternas fue clasificada como mm y registrada en la ficha de código INS:550, definida por el Instituto Nacional de Salud colombiano [12]. Se excluyeron aquellos casos que, al verificar, no se encontraban afiliados en el departamento, eran casos incidentales o accidentales (no se califican como mm) y aquellos que no pertenecían a la eps de interés según verificación por medio de la base única de afiliados del Fondo de Solidaridad y Garantía y el registro único de afiliados, ya que estaban afiliados a otras entidades.

La información utilizada durante el estudio se obtuvo de tres fuentes principales: los registros individuales incluidos en la base de datos de reportes al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (sivigila), estrategia utilizada en Colombia para el reporte de eventos que requieren vigilancia especial; el consolidado de muertes maternas perteneciente al proceso de Gestión de Riesgo en Salud, proceso que dentro de la entidad busca identificar e intervenir factores de riesgo de la población, y la información recolectada de los registros en medio físico y magnético (fichas de notificación, soportes médicos), disponibles en la eps para los años 2009 y 2014.

Las variables incluidas en el estudio corresponden, en su mayoría, a las que aparecen en la ficha de notificación obligatoria del evento mm. Las características epidemiológicas incluyen el lugar de ocurrencia del evento, el tiempo de ocurrencia del mismo y las variables relacionadas con la persona: sociodemográficas, ginecobstétricas, y del control prenatal, de la gestión del parto y el puerperio.

Las variables sociodemográficas corresponden a edad, etnia, zona de procedencia, ocupación y nivel de escolaridad. También se incluyen variables ginecobstétricas, como antecedente de riesgo y anticoncepción. Respecto a las características del embarazo, parto y puerperio, se anotan el número de embarazos, el momento de asistencia al control prenatal y el nivel de atención del parto, así como características relacionadas con el control prenatal.

Para el análisis de número de huérfanos de madre, se considera a estos como aquellos niños que pierden su madre porque esta fallece.

Las características del registro se enfocan en describir si las muertes fueron o no evaluadas mediante la estrategia de las tres demoras (el reconocimiento del problema, la oportunidad de la decisión y de la acción, y en el acceso a la atención/logística de referencia) y el grado de concordancia entre tres de los registros involucrados en el seguimiento.

Análisis estadístico

En la caracterización sociodemográfica, ginecobstétrica y del control prenatal se llevó a cabo análisis univariado. Para las variables cualitativas se calcularon frecuencias y porcentajes. Las variables cuantitativas fueron analizadas mediante medidas de tendencia central y medidas de dispersión, según el tipo de distribución de los datos (evaluada con Shapiro Wilk). En caso de distribución normal, se presentan media y desviación estándar; en caso de distribución no normal, se presentan mediana, rango y rango intercuartil (ric). Se realizó mapeo para ubicar espacialmente los casos y análisis gráfico para explorar la tendencia en el tiempo.

Adicionalmente, se comparó la edad según el uso de métodos anticonceptivos (U de Mann-Whitney) y el número de controles prenatales según zona de residencia (Kruskal-Wallis).

Finalmente, se hizo un análisis de concordancia del registro del evento como muerte materna (sí/no) en las tres bases de datos utilizadas, mediante el estadístico Kappa y la escala propuesta por Landis y Koch [13].

El estudio y su realización fueron aprobados por el Comité de Ética de la Universidad Libre de Colombia, Sede Cali, mediante Acta extraordinaria 001 de 2015. A cada mujer incluida en la investigación le fue asignado un código, y una vez recolectados los datos, se eliminaron la información personal, para mantener bajo reserva la identidad de cada una de ellas.

Resultados

Entre 2009 y 2014 se presentaron 34 muertes maternas en la población afiliada a la entidad objeto de estudio, en el departamento de Cauca. Los 34 eventos se incluyeron en el análisis descriptivo y la georreferenciación, y de estos, 33 en el análisis de concordancia, excluyendo el único caso reportado al sivigila en 2009. De estos 33 casos no se tuvieron en cuenta 5 para el análisis de la rmm, por considerarse muertes maternas tardías, es decir, ocurridas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo.

Número de caso por año

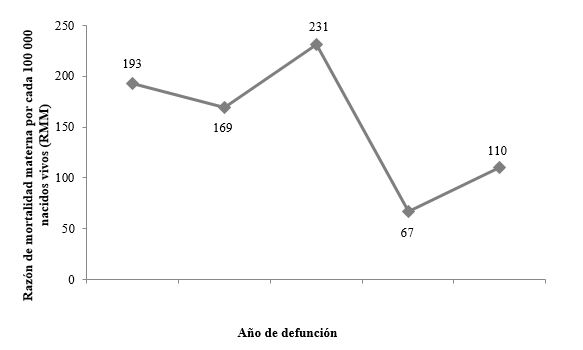

Como se observa en la Figura 1, la mm en la eps presentó un incremento para el año 2012 y luego un descenso importante para el año 2013. Se identificó un descenso general en el periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Características sociodemográficas

La edad media de las 34 maternas fue de 26,12 ± 7,21 años. En cuanto a edades extremas, 4 mujeres eran mayores de 35 años y 1 menor de 15 años. Se encontró, además, que el 17,6 % (6) de las fallecidas eran adolescentes entre 15 y19 años de edad; el 44,1 % (15) pertenecían a la etnia negro, mulato o afrocolombiano, y el 67,6 % (23) residían en zona rural dispersa. En 30 de los 34 casos se reportó el nivel de escolaridad, y de ellos, 17 (56,7 %) tenían primaria, mientras 2 maternas no tenían algún nivel de escolaridad. De los 34 casos, 31 reportaron la ocupación; el 80,6 % (25) de ellas se desempeñaban como amas de casa (véase Tabla 1].

Tabla 1 Características sociodemográficas de la población

| Variable | Frecuencia | Porcentaje (%) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Edad | < 15 | 1 | 2,9 | ||

| 15-19 | 6 | 17,6 | |||

| 20-24 | 8 | 23,5 | |||

| 25-29 | 7 | 20,6 | |||

| 30-34 | 8 | 23,5 | |||

| > 35 | 4 | 11,8 | |||

| Etnia | Negro, mulato, afrocolombiano | Puerto Tejada | 4 | 11,8 | 44,1 |

| Guapi | 2 | 5,9 | |||

| López de Micay | 2 | 5,9 | |||

| Suárez | 2 | 5,9 | |||

| Patía | 2 | 5,9 | |||

| Padilla | 1 | 2,9 | |||

| Santander de Quilichao | 1 | 2,9 | |||

| Guachené | 1 | 2,9 | |||

| Indígena | 3 | 8,8 | |||

| Raizal | 1 | 2,9 | |||

| Otros | 15 | 44,1 | |||

| Zona de residencia | Rural disperso | 23 | 67,6 | ||

| Cabecera municipal | 8 | 23,5 | |||

| Centro poblado | 3 | 8,8 | |||

| Nivel de escolaridad (n=30) | Ninguna | 2 | 6,7 | ||

| Primaria | 17 | 56,7 | |||

| Secundaria | 10 | 33,3 | |||

| Universitario incompleto | 1 | 3,3 | |||

| Ocupación (n=31) | Ama de casa | 25 | 80,6 | ||

| Estudiante | 2 | 6,5 | |||

| Peona de mina o cantera | 2 | 6,5 | |||

| Peluquera | 1 | 3,2 | |||

| Comerciante | 1 | 3,2 | |||

Ubicación espacial

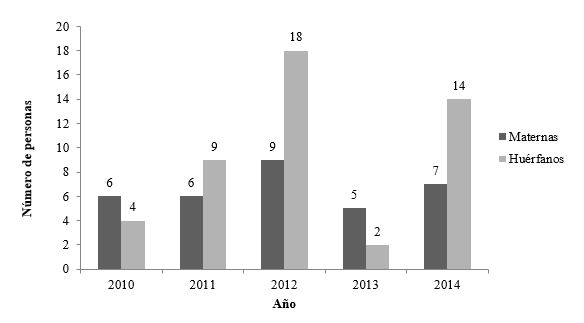

Al situar espacialmente los eventos de mm presentados entre los años 2010 y 2014, se identificó que varios de los casos se ubicaban hacia la región nororiental del departamento de Cauca, la mayoría distantes de la vía panamericana, vía principal de transporte terrestre en este departamento. En la Figura 2, la vía panamericana corresponde a la línea de cruza el mapa del departamento.

Fuente: Elaborado mediante Google Earth, a partir de tres fuentes de información pertenecientes a la eps de estudio: base de datos de reportes al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), el consolidado perteneciente al proceso de Gestión de Riesgo en Salud de la entidad y la información disponible en medio físico y magnético

Figura 2 Distribución espacial de los eventos de mortalidad materna en el departamento de Cauca, según lugar de residencia

Características ginecobstétricas

Se encontraron 29 antecedentes de riesgo en 20 maternas, es decir, algunas tuvieron más de un antecedente, siendo el más común las deficiencias socioeconómicas, con 4 casos (13,8 %), otras infecciones, con 3 casos (10,3 %); intergénesis menor a 2 años, con dos casos (6,9 %); diabetes, recién nacido pretérmino, obesidad, infecciones de transmisión sexual distintas a virus de inmunodeficiencia humana (vih), sífilis, hepatitis B, vih-sida, RH negativo, con un caso cada una de ellas. El restante 34,5 % (10 casos) correspondieron a otros antecedentes.

En cuanto a anticoncepción, 16 (47 %) maternas no utilizaba método anticonceptivo alguno, 11 porque no lo deseaba, 2 por desconocimiento, 2 por dificultades en el acceso a métodos y 1 por causa desconocida. Adicionalmente, 6 maternas utilizaban el método conocido como “natural”, que puede incluir el coito interrumpido y el control guiado por el ciclo menstrual (véase Tabla 2].

Tabla 2 Características ginecobstétricas y del cuidado prenatal.

| Variable | Frecuencia | Porcentaje (%) | |

|---|---|---|---|

| Método de planificación familiar (n = 30) | No uso de métodos porque no deseaba | 11 | 36,7 |

| Natural | 6 | 20 | |

| Hormonal | 2 | 6,7 | |

| No uso de métodos por desconocimiento | 2 | 6,7 | |

| No uso de métodos por acceso | 2 | 6,7 | |

| No uso de métodos por causa desconocida | 1 | 3,3 | |

| Otro | 6 | 20 | |

| Clasificación según semana de inicio cpn (n = 33). | Asistencia oportuna al control prenatal | 10 | 30,3 |

| Asistencia tardía al control prenatal | 18 | 54,5 | |

| Inasistencia al control prenatal | 5 | 15,2 | |

| Nivel de atención del CPN (n =3 3). | Primer nivel | 24 | 72,7 |

| Segundo nivel | 2 | 6,1 | |

| Tercer nivel | 1 | 3 | |

| Cuarto nivel | 1 | 3 | |

| No realizó control prenatal | 5 | 15,2 | |

cpn = Control prenatal

Se comparó la edad de las 30 mujeres en quienes se registró la información respecto al uso de anticoncepción (mediante U de Mann Whitney), encontrando diferencias estadísticamente significativas (p= 0,008) entre quienes los usaban y quienes no. Los resultados señalan una mediana de edad mayor (30, ric: 27-32) en quienes usaban algún método anticonceptivo comparado con quienes por algún motivo no lo utilizaban (21,50, ric: 19-26,5).

Cuidado prenatal

En 33 de los 34 casos se encontró información sobre los controles prenatales, con una mediana de 3 (ric: 2-6), con mínimo de cero controles y máximo de 8. El 54,5 % (18) asistieron de forma tardía a su primer control prenatal (después de la semana 8), mientras el 15,2 % (5) no asistió. De esos 33 casos, el 72,7 % (24) realizó los controles prenatales en el primer nivel de atención (véase Tabla 2].

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el número de controles prenatales, según la zona de residencia, cabecera municipal o centro poblado/rural disperso (p= 0,923).

Gestación, parto y puerperio

La mediana de embarazos fue de 2 (ric: 1-3), con mínimo de un embarazo y máximo de cinco. Se presentaron 43 eventos de complicaciones durante el embarazo, distribuidos entre 16 de las maternas, teniendo en cuenta que algunas presentaron más de dos. El embarazo no deseado fue una de las complicaciones que se manifestó en mayor frecuencia [6], seguido por la preeclampsia [5]. La eclampsia, la hemorragia de primer trimestre, la hemorragia del tercer trimestre, la desproporción cefalopélvica y los síntomas depresivos se presentaron, cada uno, en 2 pacientes.

El 41,2 % (14) de las muertes ocurrieron durante la gestación. El sitio de defunción predominante fue de alta complejidad, con un 47 % (16), seguido por las defunciones en el domicilio, con un 29,4 % (10) (véase Tabla 3].

Tabla 3 Características de la gestación, parto y puerperio y causas de muerte

| Variable | Frecuencia | Porcentaje (%) | ||

|---|---|---|---|---|

| Momento de ocurrencia de la muerte | Gestación | 14 | 41,2 | |

| Parto | 4 | 11,8 | ||

| Puerperio < 24 horas | 4 | 11,8 | ||

| Puerperio > 24 horas | Temprana | 7 | 20,6 | |

| Tardía | 5 | 14,7 | ||

| Sitio de defunción | Domicilio | 10 | 29,4 | |

| Baja complejidad | 4 | 11,8 | ||

| Mediana complejidad | 2 | 5,9 | ||

| Alta complejidad | 16 | 47,1 | ||

| Traslado interinstitucional | 2 | 5,9 | ||

| Causa de muerte según cie-10 | Complicaciones obstétricas | Hemorragia obstétrica | 8 | 23,5 |

| Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto o puerperio | 5 | 14,7 | ||

| Embarazo que termina en la interrupción del embarazo | 2 | 5,9 | ||

| Infección relacionada con el embarazo | 1 | 2,9 | ||

| Otras complicaciones obstétricas | 5 | 14,7 | ||

| Complicaciones no obstétricas | 11 | 32,4 | ||

| Muerte materna no especificada | 2 | 5,9 | ||

cie = Clasificación Internacional de las Enfermedades.

Causas de la muerte materna

Del total de las 34 muertes maternas, según la Clasificación Internacional de las Enfermedades (cie-10), el 61,7 % (21) se presentó vinculadas a condiciones obstétricas, y de estas, 8 se asociaron a hemorragia; 5, a trastornos hipertensivos; 2, a embarazo que termina en la interrupción del embarazo; 1, a infección relacionada con el embarazo, y las 5 restantes, a condiciones obstétricas no especificadas (véase Tabla 3].

Demoras

Se encontró registro de análisis de las tres demoras en 22 de las 34 muertes maternas, y 1 que se clasificó como sin demoras. La subclasificación fue registrada para 13 de los casos, con 46 demoras en total, predominando: A5, subvaloración de los factores de riesgo o signos de alarma por parte de la gestante y la familia (10 casos); B2, desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (8 casos); D13, inadecuados procesos de comunicación sobre factores de riesgos y signos de alarma por parte del personal de salud (7 casos); D43, inadecuada calidad administrativa de la historia clínica: letra ilegible, enmendaduras, registros incompletos, atenciones no registradas (7 casos).

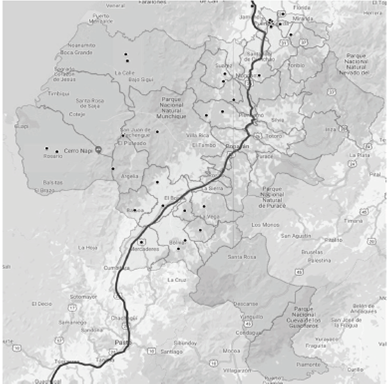

Relación entre mortalidad materna y número de huérfanos de madre

Al evaluar la relación entre el número de muertes por año y el número de hijos de cada madre, obtenidos en los registros clínicos al momento de la defunción, se encontró que para los años 2012 y 2014, el número de huérfanos de madre duplicó al número de defunciones. Por cada muerte materna en los años 2012 y 2014, 2 niños perdieron a su madre en el mismo periodo de tiempo. (véase Figura 3].

Concordancia en los registros

Se halló una concordancia pobre (K= -0,0282) para los registros de mm presentada entre 2010 y 2014. Este resultado no fue estadísticamente significativo (p = 0,8116). La Tabla 4 muestra el número de mm registradas en cada fuente y el análisis de concordancia.

Tabla 4 Número de muertes maternas registradas en cada fuente y análisis de concordancia.

| Registro | Número de casos que correspondía clasificar | Casos registrados como muerte materna | Casos no registrados como muerte materna | Kappa | IC95 % | Valor p |

|---|---|---|---|---|---|---|

| grs (2012-2014) | 22 | 15 | 7 | -0,0282 | -0,2021, 0,1451 | 0,8116 |

| Medios físicos y magnéticos (2010-2014) | 33 | 22 | 11 | |||

| sivigila (2010-2014) | 33 | 29 | 4 |

grs = Gestión del riesgo en salud; sivigila = Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Discusión

Este estudio exploró epidemiológicamente 34 eventos de mm presentados entre 2009 y 2014. Para este periodo, la rmm en la eps fue superior al promedio registrado en Colombia. En ningún año se cumplieron las metas basadas en los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” para el año 2015 [14], ahora proyectados a 2030 como “Objetivos de desarrollo sostenible”. La meta consistía en reducir la mm a 45 defunciones maternas por 100 000 nacidos vivos, usando como base la tasa registrada en el año 1998 [15].

La hemorragia obstétrica ocupó el primer lugar dentro del grupo de causas obstétricas, lo que muestra relación con los reportes mundiales, que la señalan como una de las principales causas de muerte directa [2,16]. Un estudio reciente realizado en Colombia con comunidades indígenas también la reportan como una de las principales causas de muerte, junto con los trastornos hipertensivos del embarazo y las infecciones [17].

Un 14,7 % de las muertes se presentaron en mujeres menores de 15 años y mayores de 35 años. Estudios realizados en Colombia destacan estas edades extremas como factor de riesgo para mm [18,19]. Es importante intervenir estos grupos, ya que de entrada tiene un factor que las hace vulnerables.

El “Análisis de Situación de Salud” (asis) del departamento de Cauca, realizado en el 2013, reportó que la mm es alta en la población Rrom (gitana) y los palenqueros de San Basilio [7]. Dato similar se encuentra en el asis del país [3], pero difiere de lo hallado en este estudio, pues en esta población no se presentaron eventos en ninguno de esos grupos, posiblemente por la existencia de afiliación especial para algunos grupos en el departamento.

El 67,6 % de las maternas pertenecía al área rural. El asis realizado para el departamento de Cauca en el 2013 también reportó mayor mortalidad en poblaciones residentes en el área rural dispersa [7]. Residir en un área rural no es sinónimo de ser pobre, pero sí se ha descrito como una condición que dificulta el acceso oportuno a los servicios de salud, en algunos casos relacionados con el poco acceso a medios de transporte [20].

Varios de los casos residían distantes de las vías terrestres principales, aunque entre las demoras encontradas no se destaque la dificultad al acceso en relación con las vías de transporte. La distancia hasta los centros de salud se ha identificado como un factor de riesgo para alta mm [21].

Con respecto al nivel educativo, el 50 % de las maternas sobre quienes se encontró información tenían la primaria como su nivel educativo, resultado similar a lo reportado por estudios realizados en otros departamentos de Colombia con poblaciones con nivel educativo primaria completa o incompleta, desde 29,6 % [22] hasta 48,9 % [23]. Es importante destacar aquí que aspectos como mejorar la educación en las maternas impacta de manera positiva no solo en su salud, sino también en la participación de la mujer dentro de la sociedad [24].

El 73,5 % de las maternas se desempeñaban como amas de casa, hallazgos que coinciden con estudios descriptivos realizados en Colombia con porcentajes similares [5, 22]. En muchos casos, el desempeñarse como amas de casa se relaciona con niveles económicos bajos y también bajos niveles de educación.

El antecedente de riesgo predominante entre los casos evaluados en el presente estudio fueron las deficiencias socioeconómicas (13,8 %). La Organización Mundial de la Salud destaca que el mayor porcentaje de muertes se encuentra en países en desarrollo [25]. Según la Organización Panamericana de la Salud, las mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos tienen 4,5 veces mayor probabilidad de morir por causas asociadas al embarazo, en comparación con las maternas pertenecientes a estratos medios y altos [18]. El impacto negativo de la pobreza sobre la vida de mujeres y niños se refleja en la inequidad de género y el poco empoderamiento de las mujeres dentro de la sociedad [20]. El deficiente acceso a los servicios de salud, uno de los componentes de la pobreza multidimensional, ha sido identificado en Colombia como factor de riesgo para la mm [6,10].

También predominó en este estudio, como factor de riesgo, la hipertensión arterial, la cual es considerada de alto impacto en los desenlaces fatales de los embarazos [16,19].

Según lo registrado en la ficha de notificación, el embarazo no deseado fue la complicación predominante, aunque no fue posible acceder a información detallada sobre la fuente, es decir, conocer claramente si dicha información se consultó a los familiares o es determinada por el médico tratante. Llama la atención que este evento, junto con la violencia contra la gestante, se consideren “complicaciones” en la ficha de notificación del evento mm, cuando, por el contrario, pueden estar señalando condiciones de riesgo para la mujer desde antes del embarazo. Es importante analizar cuál es el abordaje que se está dando a estos casos desde su primer control prenatal y los procesos de vigilancia que tiene establecidos la eps.

La mayoría de las muertes se presentaron durante la gestación y en centros hospitalarios, resultado similar a lo encontrado por Ordaz, Rangel y Hernández en México [16]. Sin embargo, se generan interrogantes relacionados con cuáles fueron las condiciones de los desenlaces fatales ocurridos en el domicilio. De esta manera, se hace necesario un seguimiento estricto intra y extrahospitalario sobre las condiciones de salud y potenciales condiciones de riesgo.

El control prenatal es una de las mejores y más efectivas estrategias para el logro de un embarazo seguro [26,27]; no obstante, en este y en otros grupos de gestantes estudiados por otros investigadores, la inasistencia y la asistencia tardía al control prenatal ha sido una característica común [5,19,22,28].

Un hallazgo importante fue que, en el periodo 2012-2014, el número de huérfanos duplicó al número de defunciones presentadas, lo que apoya lo concluido por Torres de Galvis et al. respecto al hecho de que la mm es un evento que causa impacto social general negativo [19].

Según el protocolo de vigilancia en salud pública de la mm, establecido por el Instituto Nacional de Salud colombiano, este es un evento de vigilancia obligatoria, para el cual se han generado lineamientos especiales de reporte; por ello, se esperaría que la concordancia entre las diferentes fuentes fuese del 100 % o muy cercana a este valor. Sin embargo, durante todo el desarrollo del estudio, en los procesos de recolección de la información, generación de la base de datos, depuración de la base y análisis de la información se evidenciaron falencias relacionadas con registros erróneos e información incompleta. Aunque solo una fuente es oficial (sivigila), las otras dos (el consolidado perteneciente al proceso de Gestión de Riesgo en Salud de la entidad y la información disponible en medio físico y magnético) son fuentes que la entidad utiliza para el registro y el monitoreo interno.

Este estudio, de carácter descriptivo, en el que se exploraron las características de los eventos de mm, presenta limitaciones referentes a la identificación de asociación entre los diferentes factores que rodean el embarazo, parto y puerperio, y los desenlaces fatales. Además, una investigación futura debería incluir la totalidad de la población afiliada a la eps.

Conclusiones

A pesar de los esfuerzos realizados en la entidad en pro de disminuir la mm, esta continúa con cifras superiores a la del país, siendo un problema que requiere intervención y evaluación continua de los procesos.

En la población estudiada prevalecieron los eventos fatales en grupos que, según lo reportado en la literatura, son considerados grupos de riesgo para la mm, como el residir en zona rural dispersa o distante de vías principales, población con asistencia deficiente o tardía al control prenatal, pobre demanda de métodos de planificación familiar y embarazos no deseados.

Las demoras, a pesar de ser el ítem con menor registro, señalan el predominio de la subvaloración del riesgo, desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, inadecuada comunicación entre personal de salud y maternas, y registros inadecuados o de mala calidad, que indican factores a mejorar no solo por parte de las gestantes y sus familias, sino también en relación con los servicios de salud y sus entes de vigilancia.

Existen falencias importantes en la entidad, relacionadas con el seguimiento a los eventos de mm, especialmente con el análisis de las demoras y la recolección oportuna de la información. Estas falencias se generaron desde los registros ambiguos en la ficha de mm y en las historias clínicas, la clasificación inadecuada de algunos eventos, la generación de registros incoherentes y datos faltantes en las bases de datos.