Introducción

La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el adulto; su prevalencia varía entre el 1 al 4%, y aumenta hasta el 13% en población mayor de 80 años1. En Colombia se ha estimado una prevalencia en mayores de 60 años de 3.6%, entre 70 a 79 años de 4.6%, entre 80 a 89 años de 8.9% y en mayores de 90 años del 11%2. Se estima que el número de personas mayores de 80 años con fibrilación auricular se cuadruplicará para el 2050, incrementándose así el riesgo de presentar complicaciones, como infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, demencia y enfermedad renal crónica3; por consiguiente, es importante la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico para la disminución de estas complicaciones, de modo que se impacten la morbimortalidad y los costos sanitarios.

El tratamiento de la fibrilación auricular comprende medidas no farmacológicas como la educación del paciente y la participación del cuidador, al igual que medidas farmacológicas, como la anticoagulación, el control de la frecuencia cardiaca, el control del ritmo cardíaco y el manejo de comorbilidades. El objetivo del manejo se enfoca en aliviar los síntomas, reducir la morbimortalidad y prevenir futuras complicaciones que impacten en la calidad de vida4. Entre los eventos adversos significativos de los anticoagulantes se encuentran los sangrados, los cuales son los más frecuentes en la población mayor con síndromes geriátricos1, lo que ha generado preocupación y un enorme reto que deben afrontar los profesionales de la salud. En tal sentido, la adherencia al tratamiento es una herramienta indispensable para reducir el riesgo de sangrados, hospitalizaciones, complicaciones y mortalidad5.

Existen diferentes herramientas para medir la adherencia terapéutica, sin embargo, en la actualidad no existe ningún método estándar. Estas herramientas se pueden clasificar en métodos directos, que determinan la concentración del fármaco, y métodos indirectos, aquellos que se basan en entrevista clínica, cuestionarios, recuento de medicación sobrante, y análisis de los registros de dispensaciones; estos últimos tienen la ventaja de ser menos costosos, sencillos y fácilmente aplicables en la práctica clínica6.

Uno de los cuestionarios de autorreporte más utilizados tanto en la práctica clínica como en investigación es el cuestionario de Morisky-Green, también denominado Medication Adherence Questionnaire (MAQ) o 4-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-4)7, cuestionario validado en fibrilación auricular. En 2008 se publicó una nueva versión corta (8-item Morisky Medication Adherence Scale o MMAS- 8)8, la cual fue validada y traducida en Colombia en pacientes con enfermedad renal crónica9.

Conocer el grado de adherencia terapéutica del paciente con fibrilación auricular es de gran importancia al evaluar la efectividad y la seguridad. Sin embargo, en Colombia no se dispone de este tipo de estudios, por lo que el objetivo de este artículo es determinar factores sociodemográficos y clínicos, y factores relacionados con el paciente, la enfermedad, el tratamiento y el sistema de salud que estén asociados con la adherencia terapéutica al tratamiento anticoagulante oral en personas mayores con fibrilación auricular no valvular (FANV).

Método

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal en la clínica de anticoagulación de la Fundación Oftalmológica de Santander (FOSCAL), incluyendo las siguientes sedes: Principal, Bolarquí, San Alonso, Piedecuesta y Girón. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron: personas mayores de 65 años con uso de anticoagulación oral crónica definida como un tiempo de manejo mayor o igual a 3 meses, fibrilación auricular no valvular como indicación única de anticoagulación y pacientes que aceptaran participar en el estudio de forma voluntaria. Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta la imposibilidad para firmar el consentimiento informado por discapacidades sensoriales, motrices, mentales y comprensión del lenguaje.

El periodo de recolección de pacientes comprendió entre abril y junio del 2020, a través de telemedicina debido a la pandemia por la infección de COVID-19. Estos datos fueron registrados por el investigador en un formato de encuesta y cada participante tuvo un código no ligante para su identificación. Para el cálculo de tamaño de la muestra se tuvo en cuenta un nivel de significancia de 0.05, poder del 90% y razón de prevalencia de 1.610, con lo que se estimó una muestra mínima de 182 pacientes.

Variables dependientes

La variable dependiente fue la adherencia terapéutica; para esto se utilizó la escala Morisky la cual es una herramienta compuesta de 8 preguntas que evalúa el grado de adherencia a las indicaciones brindadas por el personal de salud respecto a la toma de medicamentos en horarios y dosis prescritas9. Para el análisis estadístico de los datos se dicotomizó la variable teniendo en cuenta que un puntaje menor de 6 puntos es una adherencia baja y un puntaje mayor o igual a 6 puntos es una adherencia moderada-alta.

Variables independientes

Las variables independientes fueron las sociodemográficas como edad, sexo, nivel educativo, ocupación, estado civil y estrato socioeconómico. Entre las variables relacionadas con el paciente se encuentran el peso, la talla, el índice de masa corporal (IMC) y la tasa de filtración glomerular. También se evaluaron las expectativas del tratamiento en los pacientes, los temores por los posibles efectos adversos, la comprensión sobre las instrucciones del tratamiento y la asistencia de un familiar o cuidador en la consulta para conocer la persona a cargo del control de la medicación.

En las variables clínicas se evaluaron las comorbilidades mediante autorreporte, se interrogó el uso de antiagregante plaquetario y, finalmente, entre los síndromes geriátricos, se tuvo en cuenta la polifarmacia, definida como la ingesta de cinco o más medicamentos11, la presencia de caídas y fragilidad, tomando en cuenta los criterios de Morley con la escala FRAIL que incluye: 1) fatiga, 2) resistencia, 3) deambulación, 4) comorbilidades, 5) pérdida de peso. Se determinó como no frágil aquellos sin alteración en algún componente, prefrágil personas con uno o dos componentes alterados y frágil si presentaban tres o más componentes alterados12.

Entre las variables relacionadas con la fibrilación auricular se evaluó la escala CHA2DS2VASc que estima la predicción de presentar un ataque cerebrovascular en un paciente con fibrilación auricular, la escala de predicción de sangrado HAS-BLED y otras variables que se pueden ver en el anexo 1. Adicionalmente, se evaluaron variables relacionadas con el tratamiento, como presencia de efectos adversos, anticoagulación previa y actual, y motivo de cambio de anticoagulante. Por último, las variables relacionadas con el sistema de salud, como seguridad social, educación sobre el tratamiento, conformidad con el despacho de medicación y barreras de acceso a la consulta.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y clínicas realizando un análisis bivariado para determinar cuáles variables se relacionaron con la adherencia terapéutica. Se aceptó como significancia estadística un valor de p < 0.05. Los datos recolectados en los instrumentos fueron digitados y se validaron en el software Stata 15 para su correspondiente análisis estadístico. El estudio contó con el aval del comité de ética de la FOSCAL.

Resultados

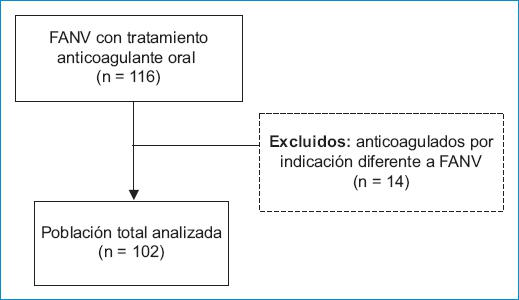

Para el mes de abril de 2020 en las cinco sedes de la FOSCAL se encontraron inscritos 116 pacientes con FANV que tomaban anticoagulantes orales. Finalmente, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron en total 102 pacientes (Fig. 1).

Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra. FANV: fibrilación auricular no valvular.

De los 102 pacientes, 47% eran de sexo femenino y 53% de sexo masculino, con una edad media de 76.7 años, con rango de edad entre 65 y 97 años. El 93.1% procedía del área rural y la mayoría de la población (65.6%) recibía un ingreso menor a un salario mínimo mensual (Tabla 1).

Tabla 1 Caracterización sociodemográfica de la población evaluada

| Características | n = 102 | % |

|---|---|---|

| Sexo | ||

| Femenino | 48 | 47% |

| Masculino | 54 | 52.9% |

| Nivel educativo | ||

| Ninguno | 2 | 1.9% |

| Primaria incompleta | 25 | 24.5% |

| Primaria completa | 20 | 41.1% |

| Secundaria incompleta | 5 | 4.9% |

| Secundaria completa | 20 | 19.6% |

| Técnico | 1 | 0.9% |

| Universitario | 5 | 4.9% |

| Posgrado | 2 | 1.9% |

| Ocupación | ||

| Hogar | 29 | 28.4% |

| Trabajador independiente | 4 | 3.9% |

| Empleado | 2 | 1.9% |

| Cesante | 10 | 9.8% |

| Pensionado cesante | 57 | 55.8% |

| Estado civil | ||

| Soltero (a) | 9 | 8.8% |

| Unión libre | 8 | 7.8% |

| Casado (a) | 53 | 51.9% |

| Separado (a) | 3 | 2.9% |

| Viudo (a) | 29 | 28.4% |

| Procedencia | ||

| Rural | 7 | 6.8% |

| Urbana | 95 | 93.1% |

| Ingresos mensuales | ||

| < 1 SMMLV | 67 | 65.6% |

| 1 - 3 SMMLV | 24 | 23.5% |

| ≥ 4 SMMLV | 11 | 10.7% |

| Costo para asistir a la cita | ||

| No es costoso | 42 | 41.1% |

| Costoso | 54 | 52.9% |

| Muy costoso | 6 | 5.8% |

| Costo del medicamento | ||

| No es costoso | 18 | 17.6% |

| Costoso pero asequible | 41 | 40.2% |

| Muy costoso e inasequible | 43 | 42.1% |

SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente.

En cuanto a las características de la población, las comorbilidades más frecuentes fueron hipertensión arterial (93%), insuficiencia cardiaca (83%), dislipidemia (77%), enfermedad renal crónica (68%) y diabetes mellitus (41%). En lo que atañe a los síndromes geriátricos, se encontró polifarmacia en la mayoría de los pacientes (89.2%) y más de la mitad de la población evaluada presentó fragilidad (50.9%).

El 92.1% tenía diagnóstico de FANV mayor a 12 meses; entre estos al 68.6% se le inició tratamiento durante la estancia hospitalaria y en el 22.5% ocurrió de manera ambulatoria en la consulta externa. El anticoagulante oral más utilizado fue la warfarina (77.4%), el resto de los pacientes recibían un medicamento de la familia de los anticoagulantes directos (ACOD) (22.5%); el rivaroxabán fue el medicamento prescrito con mayor frecuencia (11.7%).

Las expectativas del tratamiento se reportaron como buenas en la mayoría de los pacientes (87.2%); sin embargo, el 52.8% presentó temor por los posibles efectos adversos relacionados con el tratamiento anticoagulante. El 31.8% de las personas mayores que recibían warfarina tuvo reacciones adversas tipo hemorragia, con labilidad del INR en un 42.8%, el cual fue uno de los principales motivos. Adicionalmente, el 41.1% de los pacientes refirió haber tomado tratamientos alternativos, principalmente plantas medicinales (21.5%), seguido de medicamentos naturistas (14.7%) y suplementos alimenticios (4.9%) (Tabla 2).

Tabla 2 Variables relacionadas con el anticoagulante

| Variables | n = 102 | % |

|---|---|---|

| Tiempo de duración del tratamiento | ||

| anticoagulante | ||

| 3-6 meses | 16 | 15.6% |

| 6-9 meses | 3 | 2.9% |

| 9-12 meses | 3 | 2.9% |

| 12 meses | 80 | 78.4% |

| Lugar de inicio del tratamiento | ||

| anticoagulante | ||

| Urgencias | 7 | 6.8% |

| Hospitalización | 61 | 59.8% |

| UCI | 2 | 1.9% |

| Consulta externa | 23 | 22.5% |

| No recuerda | 9 | 8.8% |

| Tipo de anticoagulante oral que recibe | ||

| actualmente | ||

| Warfarina | 79 | 77.4% |

| Dabigatrán | 4 | 3.9% |

| Rivaroxabán | 12 | 11.7% |

| Apixabán | 7 | 6.8% |

| Tipo de reacciones adversas con el | ||

| anticoagulante actual | ||

| Ninguna | 92 | 90.2% |

| Sangrado digestivo | 3 | 2.9% |

| Sangrado intracraneano | 1 | 0.9% |

| Otro tipo de sangrado | 6 | 5.8% |

| Satisfacción con el tratamiento | ||

| Insatisfecho | 17 | 16.6% |

| Satisfecho | 85 | 83.3% |

| Uso previo de otro anticoagulante oral | ||

| Sí | 21 | 20.5% |

| No | 81 | 79.4% |

| Tipo de anticoagulante oral recibido | ||

| previamente | ||

| Warfarina | 21 | 100% |

| Tipo de reacciones adversas con el tratamiento anticoagulante previo | ||

| Ninguna | 15 | 68.1% |

| Sangrado digestivo | 2 | 9% |

| Otro tipo de sangrado | 5 | 22.7% |

| Motivo de cambio del anticoagulante oral | ||

| Decisión del paciente | 1 | 4.7% |

| AIT o ACV durante el tratamiento | 2 | 9.5% |

| Sangrado digestivo | 2 | 9.5% |

| Otro tipo de sangrado | 5 | 23.8% |

| INR lábil | 9 | 42.8% |

| Dato no disponible | 2 | 9.5% |

| INR | ||

| < 2 | 12 | 11.7% |

| 2 a 3 | 40 | 39.2% |

| > 3 | 24 | 23.5% |

| Uso de tratamientos alternativos | ||

| Ninguno | 60 | 58.5% |

| Plantas medicinales | 22 | 21.5% |

| Medicamentos naturistas | 15 | 14.7% |

| Suplementos alimenticios | 5 | 4.9% |

ACV: ataque cerebrovascular; AIT: ataque isquémico transitorio; INR: International Normalized Ratio; UCI: unidad de cuidados intensivos.

La adherencia terapéutica se clasificó como baja en el 42.1%, moderada en el 23.5% y alta en el 34.3% de los casos. La razón principal que refirieron los pacientes para baja adherencia fue el olvido en la toma de su medicamento (50%), a pesar de que el 83.3% expresó haber entendido las instrucciones del tratamiento y el 76.4% estaba acompañado en la consulta (en la mayoría de casos por sus hijos). En el 53.9% de los casos la persona que llevaba el control del tratamiento era el mismo paciente, seguido de un 46.1%, en el que lo llevaba su familiar o el cuidador.

Los factores relacionados con el paciente asociados a la adherencia moderada-alta fueron la toma de antiagregantes plaquetarios (p = 0.04) y la polifarmacia (p = 0.04) (Tablas 3 y 4). Las variables asociadas con el sistema de salud en los pacientes con adherencia baja, fueron: la inconformidad con el despacho del medicamento anticoagulante (OR: 297; IC 95%: 1.1-8.2; p = 0.02) y el despacho inoportuno (OR: 5.85; IC 95%: 1.5-32.8; p = 0.005) (Tabla 5). En el grupo de los síndromes geriátricos, la prevalencia de sospecha de fragilidad fue del 50.9%; sin embargo, no se encontró impacto en la adherencia terapéutica (p = 0.95) y las caídas no tuvieron asociación estadísticamente significativa con la adherencia baja. Entre las comorbilidades, ninguna tuvo asociación estadísticamente significativa con la adherencia baja al tratamiento anticoagulante.

Tabla 3 Adherencia terapéutica y variables relacionadas con el paciente

| Variables | Adherencia moderada-alta | Adherencia baja | p* |

|---|---|---|---|

| IMC | |||

| Bajo peso | 0 (0%) | 1 (100%) | 0.04 |

| Normal | 24 (66.6%) | 12 (33.3%) | |

| Sobrepeso | 30 (61.1%) | 19 (38.7%) | |

| Obesidad | 5 (31.2%) | 11 (68.7%) | |

| Expectativas del tratamiento | |||

| Buena | 52 (58.4%) | 37 (41.5%) | 0.9† |

| Intermedia | 3 (60%) | 2 (40%) | |

| Mala | 4 (50%) | 4 (50%) | |

| Limitación para realizar actividades previas | 0.26 | ||

| Nunca | 30 (65.2%) | 16 (34.7%) | |

| Algunas veces | 4 (40%) | 6 (60%) | |

| Siempre | 25 (54.3%) | 21 (45.6%) | |

| Temor por los posibles efectos adversos | |||

| adversos | 32 (66.6%) | 16 (33.3%) | 0.14 |

| Nunca | 4 (36.3%) | 7 (63.3%) | |

| Algunas veces | 23 (53.4%) | 20 (46.5%) | |

| Siempre | |||

| Entendimiento sobre las instrucciones del tratamiento | |||

| Sí | 49 (57.6%) | 36 (42.3%) | |

| No | 10 (58.8%) | 7 (41.1%) | 1.0 |

| Asiste acompañado a la consulta | |||

| No | 12 (50%) | 12 (50%) | -0.26 |

| Sí. por los hijos | 28 (54.9%) | 23 (45.1%) | |

| Sí. por la pareja | 15 (65.2%) | 8 (34.7%) | |

| Sí. por el cuidador | 4 (100%) | 0 (0%) | |

| Persona quien lleva el control del | |||

| tratamiento | 27 (45.7%) | 28 (65.1%) | - 0.08 |

| Paciente | 27 (64.1%) | 15 (35.7%) | |

| Familiar | 4 (100%) | 0 (0%) | |

| Cuidador | 1 (100%) | 0 (0%) | |

| Paciente y familiar o cuidador | |||

| Toma de antiagregantes plaquetarios | |||

| Sí | 21 (75%) | 7 (25%) | 0.04 |

| No | 38 (51.3%) | 36 (48.6%) | |

| Consumo de alcohol | |||

| Sí | 1 (100%) | 0 (0%) | -1.0 |

| No | 58 (57.4%) | 43 (42.5%) |

*Chi2. †Test exacto de Fischer. IMC: Índice de masa corporal.

Tabla 4 Adherencia terapéutica. caídas y polifarmacia

| Síndromes geriátricos | Adherencia moderada/alta | Adherencia baja | p* |

|---|---|---|---|

| Caídas | |||

| Sí | 31 (56.3%) | 24 (43.6%) | 0.84 |

| No | 28 (59.5%) | 19 (40.4%) | |

| Polifarmacia | |||

| Sí | 56 (94.9%) | 35 (81.4%) | 0.04† |

| No | 3 (5%) | 8 (18.6%) |

*Chi2. †Test exacto de Fischer.

Tabla 5 Adherencia terapéutica y variables relacionadas con el sistema de salud

| Variables | Adherencia moderada/alta | Adherencia baja | p* |

|---|---|---|---|

| Barrera de acceso a la consulta | |||

| Ninguna | 38 (61.2%) | 24 (38.7%) | 0.41 |

| Baja disponibilidad de consultas con especialistas | 21 (52.5%) | 19 (47.5%) | |

| Tiempo de consulta | |||

| Corto | 7 (43.7%) | 9 (56.2%) | - 0.21 |

| Apropiado | 52 (61.1%) | 33 (38.8%) | |

| Largo | 0 (0%) | 1 (100%) | |

| Conformidad con el despacho del anticoagulante | |||

| Inconforme | 33 (55.9%) | 34 (79%) | 0.02 |

| Conforme | 26 (44%) | 9 (20%) | |

| Barrera de acceso al tratamiento anticoagulante | |||

| Ninguna | 18 (30.5%) | 3 (6.9%) | 0.005† |

| Despacho inoportuno | 41 (69.4%) | 40 (93%) |

*Chi2. †Test exacto de Fischer.

Discusión

La adherencia del tratamiento farmacológico es uno de los aspectos clave para alcanzar los objetivos terapéuticos en prevención del ataque cerebrovascular isquémico, la discapacidad y la muerte13. Este estudio es el primero en Colombia que ha logrado evaluar cuáles factores se encuentran relacionados con la adherencia al tratamiento anticoagulante en los pacientes con FANV mayores de 65 años.

En cuanto a las variables sociodemográficas, la mediana de edad del estudio fue de 76.7 años (mínimo 65 años, máximo 97 años) y se estratificó en tres grupos (65-74, 75-84 y ≥ 85 años). Al analizar su relación con la adherencia terapéutica, se encontró en los tres grupos que la esta fue moderada y alta (p = 0.52), hallazgo discordante con lo reportado por Emren et al. para quienes la adherencia fue baja en las personas mayores de 65 años14.

Los resultados muestran una adherencia baja en el 42.1% de los pacientes, consistente con un 39% reportado por Gumbinger et al.10, inferior a los datos publicados por Emren et al.14 en un estudio observacional de corte transversal multicéntrico en Turquía, en el que se encontró que la adherencia baja era del 51%, y superior a lo publicado por Salmasi et al. 15 en el más reciente metaanálisis publicado, en el que la adherencia baja era del 30%, diferencias que podrían deberse a los diversos métodos empleados para evaluarla. En nuestro estudio el olvido en la toma del medicamento anticoagulante fue el factor involucrado con mayor frecuencia (50%).

De las cinco dimensiones de la adherencia terapéutica que plantea la OMS16, únicamente el grupo de las variables relacionadas con el sistema de salud documentó una asociación estadísticamente significativa con la adherencia terapéutica baja, siendo la inconformidad que se presenta con el despacho del medicamento anticoagulante y el suministro inoportuno por parte de los proveedores, la barrera más importante para obtener el acceso al tratamiento.

Asimismo, los resultados muestran que los pacientes que toman antiagregantes plaquetarios y que tienen polifarmacia, presentan una adherencia moderada-alta, la cual tiene asociación estadísticamente significativa. Esta relación podría atribuirse a que los pacientes que reciben tratamiento concomitante con medicamentos para enfermedades cardiovasculares crónicas muestran una mejor adherencia terapéutica, especialmente cuando se trata de antiagregantes plaquetarios17, tal vez por una mejor comprensión de los beneficios de la adherencia de tratamientos a largo plazo18. Sin embargo, la literatura describe a la polifarmacia como un predictor de pobre adherencia al tratamiento (OR: 1.46; IC 95%: 1.23-1.73; p < 0.001)14,15, lo cual difiere con nuestros resultados.

Por otro lado, aunque una de las preocupaciones sobre la anticoagulación es el riesgo de caídas por el sangrado, la indicación de la anticoagulación debe ser independiente de este riesgo19, ya que un paciente requiere por lo menos 295 caídas para perder el beneficio de la anticoagulación20. En nuestro estudio, las caídas no afectaron la adherencia al tratamiento al igual que lo describió el estudio ESPARTA realizado en España21.

La prevalencia de sospecha de fragilidad fue del 50.9%, siendo mayor a la encontrada en el estudio SABE Colombia22. En el análisis bivariado entre adherencia al tratamiento anticoagulante y fragilidad, el grupo con adherencia baja presentó una mayor proporción de pacientes con algún grado de fragilidad (93%); sin embargo, esta asociación no mostró ser estadísticamente significativa (p = 0.95). Se destaca, nuevamente, que la fragilidad no debe constituir una contraindicación para el inicio o continuidad de anticoagulantes según lo soportado en la literatura23 y se necesitan algoritmos de manejo que permitan hacer una evaluación más adecuada en la persona mayor con fragilidad24.

Finalmente, se encontró que los anticoagulantes directos se podrían asociar con mayor adherencia (60.8%) vs. warfarina (56.8%) (p = 0.81), dato que coincide con el reporte de McHorney et al. (ACOD 79.9% vs. warfarina 66.3%; p < 0.001)25. Al contrario, en un metaanálisis con 594.784 pacientes con una edad media de 71 años, se encontró que la adherencia a ACOD es de 1 por cada 3 pacientes, hallazgo que puede estar correlacionado porque no se realiza seguimiento paraclínico26. En nuestro estudio el número de pacientes que recibían anticoagulantes directos fue bajo, lo cual no permite tener poder estadístico suficiente para afirmar que estos se asocian o no con una mejor adherencia. No obstante, la literatura reporta en el estudio de nonagenarios, mayor eficacia y seguridad de los ACOD por menor riesgo de muerte y eventos embólicos acompañado de disminución del riesgo de hemorragia intracraneal27.

Como limitaciones de este estudio, al ser observacional no es posible evaluar causalidad entre los factores asociados a la adherencia a anticoagulantes orales. Además, podría traer sesgos de selección, y no se realizó una evaluación estructurada de la función cognitiva de los pacientes, factor que puede afectar la adherencia terapéutica en personas mayores.

Entre las fortalezas de este estudio, se resalta que es el primero que estima en Colombia los factores asociados con la adherencia al tratamiento anticoagulante oral de pacientes con FANV mayores de 65 años desde variables relacionadas con características del paciente, hasta variables que incluyen el uso y los recursos del sistema de salud. Además, vincula la modalidad de valoración médica no presencial, con lo cual abre la posibilidad de fortalecer un programa de telesalud dirigida a los pacientes de la clínica de anticoagulación, como recientemente lo plantean Bernstein et al.28 en su estudio realizado en Estados Unidos.

Conclusión

En este estudio se determinó que la prevalencia de la adherencia baja al tratamiento farmacológico es significativa, a causa de diferentes factores asociados, los cuales pueden ser útiles para la generación de estrategias en los dispensarios y programas de atención primaria para la población mayor.

Material suplementario

El material suplementario se encuentra disponible en la Revista Colombiana de Cardiología online 10.24875/RCCAR.21000139. Este material es provisto por el autor de correspondencia y publicado online para el beneficio del lector. El contenido del material suplementario es responsabilidad única de los autores.