Introducción

La dipirona (metamizol) es un fármaco antipirético, analgésico y antiespasmódico perteneciente a la familia de las pirazolonas. Se ha utilizado ampliamente para el manejo del dolor agudo postoperatorio o debido a cáncer, cólicos y migraña 1-3, pese a que no se conoce bien su mecanismo de acción; sin embargo, se estima que produce alguna inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central y periférico y, además, de activar sistemas opioides y canabionoides sumado a su efecto antiespasmódico 4,5.

En muchos países es una de las primeras opciones para manejo del dolor; sin embargo, su asociación con agranulocitosis (estimada en uno por cada millón de pacientes tratados) llevó a que en 1977 la Food and Drug Administration (F.D.A.) prohibiera su uso en Estados Unidos 6,7.

En algunos estudios se reporta que no se tienen claramente definidas sus indicaciones, la población en que es más grande el beneficio que el riesgo o el tipo y la incidencia de reacciones adversas medicamentosas asociadas. Pese a lo anterior se ha hallado una sobredosificación de dipirona 8,9 y se han reportado reacciones adversas severas con su uso 10,11.

Con el uso de dipirona se han reportado reacciones adversas tales como discrasias sanguíneas (pancitopenia, agranulocitosis, anemia aplásica, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia), síndrome hemolítico urémico, enfermedad del suero, anemia hemolítica 1,12,13, hipotensión, vasculitis por hipersensibilidad, infarto del miocardio, choque cardiogénico, síndrome de Kounis 14-17, anafilaxia grave y síndrome de Stevens-Johnson 18, exantemas, reacción escarlatiforme, urticaria, abscesos cutáneos, necrólisis epidérmica tóxica, fascitis necrotizante 19, nefritis intersticial, falla renal aguda 20 alveolitis, neumonitis, broncoespasmo y angioedema 21, náuseas, vómito, irritación gástrica y xerostomía 1.

Debido que su uso sigue siendo controversial, a que es un analgésico ampliamente utilizado y a que existe poca información actualizada sobre su perfil de seguridad, se planteó como objetivo establecer la incidencia de efectos adversos asociados a este fármaco en pacientes internados en un hospital de tercer nivel en la ciudad de Pereira, Colombia.

Metodología

Estudio prospectivo de seguimiento de una cohorte que consideró a todas las personas de cualquier edad y sexo que manifestarán cualquier reacción adversa relacionada con la administración de dipirona, en los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios del Hospital Universitario San Jorge entre el 16 de junio de 2016 y el 23 de abril de 2017 hasta completar el tamaño de muestra esperado. Mediante el paquete estadístico Epiinfo 7.2 se estimó, con un error del 5 % y una frecuencia esperada del 4 %, un tamaño de muestra de 59 individuos.

Los pacientes fueron identificados por el personal de salud de los diferentes servicios del hospital y un médico entrenado verificó que cumpliera los criterios de estar internado y haber recibido al menos una dosis de dipirona después de su ingreso. Se consideró como criterio de exclusión que el paciente hubiese recibido el analgésico antes de su internación o se negara a participar en el estudio.

Previa firma de un consentimiento informado cada paciente sospechoso de presentar una reacción adversa medicamentosa fue sometido a un protocolo de preguntas y cuyas respuestas se registraron en el formato que para tal fin tiene establecido el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia, denominado FOREAM (Formato de reporte de reacciones adversas medicamentosas) disponible libremente y que recoge datos sociodemográficos y de variables relacionadas con el empleo del medicamento y la aparición de alguna manifestación o reacción adversa.

Se utilizó la clasificación de reacción adversa medicamentosa de Rawlins y Thompson que las ordena especialmente en A y B 22. La relación de causalidad entre los efectos indeseables y el medicamento se estableció mediante la metodología para estimación de probabilidad de reacciones adversas medicamentosas, diseñada por Naranjo et al. 23.

Se clasificó el desenlace en: leve para los pacientes dados de alta después de la atención o que no requirieron ningún tiempo adicional de observación; moderado para aquellos que requirieron varias horas de observación y, grave, para quienes el efecto prolongó su hospitalización 24. Los datos se almacenaron, procesaron y analizaron en el paquete estadístico SPSS 23.0® para Windows. Se usaron frecuencias absolutas y proporciones. La información fue revisada y validada por un médico farmacólogo para evitar sesgos en su recolección y digitación. Y todas las reacciones adversas medicamentosas identificadas fueron reportadas al responsable del hospital en el formato FOREAM.

Este estudio contó con el aval del Comité de Bioética de la Universidad Tecnológica de Pereira en la categoría de investigación sin riesgo. No se registraron datos personales de pacientes y se respetaron los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki.

Resultados

Durante 11 meses de seguimiento se encontró que un total de 42 300 pacientes recibieron al menos una dosis de dipirona durante el curso de su atención en alguno de los servicios del hospital. En 59 casos se identificó alguna reacción adversa medicamentosa sospechosa de estar relacionada con la administración de la dipirona durante su periodo de internación. El 52,5 % de estos casos (n=31) eran mujeres y la media de edad fue 44,4 ± 21,6 años (rango: 2-80 años). La incidencia acumulada de reacciones adversas medicamentosas sospechosas de estar asociadas a dipirona fue de 1,39 por 1 000 pacientes/año.

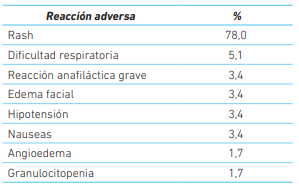

Las reacciones adversas medicamentosas presentadas con mayor frecuencia fueron rash, disnea y reacción anafiláctica grave (cuadro 1). Según el algoritmo de causalidad, la mayoría fueron clasificadas como posibles (66,1 %), seguidas de probables (32,2 %) y algunas pocas fueron definitivas (1,7 %). Como dato llamativo se halló un caso de granulocitopenia asociada a dipirona (incidencia de 2,1 por 100 000 pacientes/año).

Cuadro 1 Distribución de las reacciones adversas presentadas por los pacientes atendidos en un hospital de tercer nivel en Pereira, Colombia 2016-2017.

La mayoría de las personas fueron atendidas en el servicio de cirugía (52,5 % de los casos), seguido de hospitalización (23,7 %), urgencias (13,6 %), ginecología y obstetricia (5,1 %), la unidad de cuidados intermedios (3,4 %) y por último la unidad de cuidados intensivos (1,7 %). Las causas por las cuales se tuvo que administrar dipirona fueron dolor por algún traumatismo (39 %), seguido de control del dolor tras una cirugía (25,4 %), dolor por algún tipo de cáncer (11,9 %), dolor agudo de causa desconocida (10,2 %), fiebre y dolor asociados a una infección (8,5 %), y finalmente algunos casos de dolor crónico a estudio (5,1 %).

Se consideró que se trató de reacciones leves en el 89,8 % de los casos y 10,2 % fueron graves. El 15,3 % de estos pacientes tenían algún antecedente de reacciones adversas medicamentosas relacionadas con el uso de dipirona. Además, la reacción reapareció en 28,8 % de los casos tras una nueva administración de la dipirona durante la misma hospitalización.

Los medicamentos más utilizados para el manejo de las reacciones adversas medicamentosas fueron los antihistamínicos en combinación con corticosteroides (28,8 %), seguido de antihistamínicos en monoterapia (13,6 %), corticosteroides (6,8 %) y adrenalina (3,4 %).

Discusión

En muchos hospitales del mundo la dipirona es uno de los analgésicos no opioides preferido en el manejo del dolor agudo y en algunos países se ha considerado que el riesgo de reacciones adversas medicamentosas (como agranulocitosis, entre otras) no supera los beneficios en el alivio del dolor, dada lo poca frecuencia con que se presenta 10,25.

Estudios realizados en Colombia muestran resultados similares: con una media de edad de los pacientes de 46,4 años aunque con predominio del sexo masculino (55,5 %); además, la mayoría de los efectos adversos relacionados con su uso fueron la falla terapéutica (21,6 %), las náuseas y el vómito (14,8 %), y las reacciones de hipersensibilidad como la erupción cutánea (7,9 %), lo que contrasta con este reporte en que las reacciones alérgicas cutáneas fueron las más frecuentes 9,11.

Un estudio realizado en población europea muestra que dentro de las reacciones de hipersensibilidad a dipirona, la mayoría fueron anafilaxia (60 %) y urticaria (31,8 %), lo que difiere con los datos presentados 26. Un metaanálisis de 2015 en el que se evalúa la seguridad de la dipirona a corto plazo comparándola con placebo y otros analgésicos, muestra que es segura y su asociación con mortalidad es baja, lo que apoya su amplio uso en la práctica hospitalaria 27. También se han reportado casos de reacciones de hipersensibilidad severas asociadas al uso de dipirona sin el antecedente de hipersensibilidad 11.

Con respecto a la severidad de las reacciones adversas se ha encontrado que la mayoría de las reacciones a dipirona son clasificadas como moderadas (51,5 %), seguidas de leves (23,6 %), no clasificables (17,5 %), graves (6,4 %) y fatales (1 %) 28, a diferencia de este trabajo en que la mayoría fueron leves, lo que posiblemente puede explicarse por un mayor número de reportes y centros de recolección de información (7,9,12,27,28). Además, los resultados del análisis de causalidad según la escala de Naranjo et al. son muy similares a los de otro estudio llevado a cabo en Colombia en que la mayoría fueron probables (52,7 %), seguido de posibles (34,9 %) y un 10,4 % se consideraron definitivas 28.

Todo lo anterior hace fundamental que las reacciones adversas sean clasificadas y reportadas para que sirvan de soporte en la toma de decisiones sobre la selección de medicamentos seguros en los hospitales 29.

La incidencia de efectos adversos con el uso de dipirona, en especial la agranulocitosis, puede tener relación con la zona geográfica donde sea utilizada 1,10,27,29. Para América Latina se ha informado una baja incidencia, calculada en 1,6 casos por millón de habitantes al año y en países europeos se ha estimado entre 1,9 y 9,2 casos por millón de habitantes al año 1,28-30.

Debe resaltarse el elevado número de pacientes que tuvieron una reexposición a la dipirona luego de presentado el efecto adverso durante la misma hospitalización; situación preocupante que evidencia la falta de adherencia a los protocolos de seguridad del paciente y que puede estar relacionada con la falta de conciliación de la información de los pacientes al momento de cambiar de servicios en el hospital, lo cual no fue evaluado en este trabajo. Este comportamiento ya ha sido observado en estudios previos 30.

Se deben reconocer algunas limitaciones del estudio que implican la falta de seguimiento de las secuelas y desenlaces que se pudieron presentar tras la reacción adversa: no se hizo seguimiento al cambio de servicio de internación ni a la conciliación de medicamentos de cada paciente. Pese a que se fue muy estricto en los criterios para la calificación de los algoritmos de causalidad, se trató de pacientes que recibieron diferentes medicamentos y es posible que alguna de las reacciones adversas medicamentosas pudiera estar asociada a algún otro. Sin embargo, tiene fortalezas como el gran volumen de pacientes que recibieron dipirona durante el periodo de estudio y la búsqueda activa de los casos.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos se puede concluir que las reacciones adversas asociadas con el uso de dipirona son un hallazgo poco frecuente a pesar de su amplio uso. Pero las múltiples descripciones en la literatura que hacen referencia a la toxicidad hematológica son una posibilidad que se debe tener en cuenta al momento de prescribir dipirona, aunque se presentan con poca frecuencia. Es indudable que se deben mejorar los protocolos de seguridad del paciente con el fin de disminuir las posibles reacciones adversas relacionados con la administración de medicamentos y se deben seguir haciendo estudios en otros ámbitos que profundicen más en la seguridad de la dipirona.