INTRODUCCIÓN

Las deformidades craneales son problemas frecuentes en la infancia, con una prevalencia que depende de la edad postconcepcional del niño: a menor edad, mayor frecuencia. En general, se presentan en alrededor de 15 %, aunque en los pretérminos extremos puede llegar a ser de 38 % 1. Bialocerkowski encontró, en una revisión sistemática de la literatura, que la prevalencia de la plagiocefalia posicional es edad dependiente y se puede encontrar en 22 % de los recién nacidos a las siete semanas de edad, pero estas cifras disminuyen a 3,3 % a los 2 años 2. Por otro lado, las craneosinostosis, definidas como el cierre precoz de alguna de las suturas, tienen una prevalencia general de uno por cada 2000 a 2500 nacidos vivos.

No se ha evidenciado que las asimetrías posicionales afecten el desarrollo o condición neurológica de los individuos y la tendencia es a la mejoría de la asimetría una vez que el niño empieza a incorporarse 3. En estos casos, el manejo debe ser conservador y no requiere medidas especiales, salvo recomendaciones respecto a cambios de posición. Las posibles consecuencias de las sinostosis, principalmente las sindromáticas o aquellas en las que se compromete más de una sutura, incluyen hipertensión endocraneana, defectos visuales y disminución de habilidades motoras, entre otros. Por este motivo, como regla general el tratamiento es quirúrgico.

El objetivo del presente artículo es realizar una revisión de la literatura para analizar los distintos tipos de tratamiento y evaluar la utilidad del uso de ortesis de moldeamiento craneal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de la literatura de estudios observacionales, ensayos clínicos y de revisión. Se utilizaron los siguientes criterios para elegir los artículos: estudios publicados entre enero de 1980 y enero de 2018; seres humanos y publicados en inglés, francés y español. Para la búsqueda de los artículos se consultó las bases de datos Pubmed, Scien-ceDirect, Scopus, SciELO, LILACS y Google Scholar. Los términos usados para la búsqueda fueron: craniosynostosis, plagiocephaly, nonsynostotic, skull, cranial, asociadas a: surgical treatment, pathophysiology, cognition, orthotic devices, head protective devices. Se realizó una revisión manual de las referencias presentadas en cada artículo para identificar aquellos que la búsqueda electrónica no hubiese señalado.

Se revisaron todos los artículos que hablaran al respecto, incluyendo los de revisión, ensayos clínicos, estudios retrospectivos, prospectivos, ensayos de intervención y descriptivos. No hubo ninguna exclusión en cuanto a edad y se incluyeron todos los artículos que evaluaran niños con craneosinostosis o deformidad posicional, o ambos. Los investigadores realizaron la búsqueda de los trabajos publicados y seleccionaron los artículos relevantes de acuerdo con los criterios definidos. Para evaluar los artículos encontrados, el título y el resumen fueron analizados antes de solicitar el texto completo. En el caso en que los títulos y los resúmenes fueran ambiguos, se analizaron los artículos en su totalidad para determinar su pertinencia. A efectos de facilitar la obtención de la información, se diseñó una tabla en la que se resumieron los datos más relevantes de cada artículo seleccionado, en la que se incluyeron los autores del estudio, el año, el tipo de estudio, el número de pacientes, su edad media y las variables que se estaban evaluando. Teniendo en cuenta la alta heterogeneidad de los estudios, se realizó una presentación narrativa más que un metanálisis.

RESULTADOS

En total, se identificaron 4.911 artículos, de los cuales 74 fueron seleccionados para lectura a texto completo (figura 1).

Craneosinostosis

La craneosinostosis es una alteración congénita que se manifiesta como cierre prematuro de las suturas craneales que componen la bóveda y la base craneana 4. Tiene una prevalencia de 1/2500 nacimientos en los casos aislados y 1/30.000 a 1/100.000 en los casos sindromáticos o múltiples 5. De acuerdo con el sexo, existen diferencias de la sutura comprometida. Por ejemplo, la sinostosis de la sagital se presenta más en hombres, con una relación 2,5:1, mientras que otras como la plagiocefalia anterior tienen una mayor prevalencia en mujeres, con una relación de 1:3 6. Esta entidad se clasifica en primaria, posiblemente genética, cuya presentación se debe a un error del desarrollo del cráneo y puede ser sindromática o aislada, y secundaria, al generarse como consecuencia de causas metabólicas o mecánicas 7.

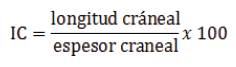

Las craneosinostosis primarias se pueden clasificar de acuerdo con: (a) las suturas involucradas y la forma del cráneo (tabla 1), (b) si está asociada con otras malformaciones, es decir, si es sindromática, o (c) según las anormalidades genéticas presentes 4,8. Para realizar el diagnóstico y la clasificación de la craneosinostosis se realiza una tomografia computarizada, preferiblemente con reconstrucción tridimensional, a fin de evaluar las diferentes suturas y descartar anormalidades del sistema nervioso 9.

Tabla 1 Nomenclatura morfológica de tipos de craneosinostosis según la forma del cráneo y la sutura involucrada

Fuente: 10.

Existen varias teorías sobre el origen fisiopatológico 10-12. En la última década del siglo XVIII, Von Sommering reconoció el papel que desempeñaban las suturas en el crecimiento craneal activo y las consecuencias de la fusión prematura, y describió el resultado estético y el impacto craneal secundario 13. En 1830, Otto propuso que el resultado de la fusión prematura de las suturas era una expansión craneal compensatoria, en una trayectoria alterna en el cráneo, basado en observación en animales y humanos 14. En 1851, Virchow acuño la Ley de Virchow, en la que se establece que la deformidad de la craneosinostosis ocurre secundariamente al cierre prematuro de la sutura, con crecimiento compensatorio en dirección paralela a la sutura afectada, por lo que se genera interrupción del crecimiento cerebral 15. Con posterioridad, en 1920, Park y Powers describieron que las anormalidades congénitas en el mesénquima de la sutura eran probablemente las responsables de la fusión prematura 12,16. Por el contrario, Moss intentó unificar la fisiopatología de todos los síndromes craneosinostósicos, por lo que propuso que la base craneal era el sitio primario de anormalidad en la craneosinostosis, debido a lo cual se generaba fusión de las suturas 17,18.

Algunos trastornos metabólicos como el hipertiroidismo, la hipercalcemia, el raquitismo y las mucopolisacaridosis han sido descritos como causantes de craneosinostosis 19,20. La compactación mecánica o presión externa in útero está estrechamente relacionada con esta entidad 21-23.

En un 30 % de los casos sindromáticos y entre el 2 % y el 5 %% de los casos aislados corresponden a mutaciones genéticas que se pueden heredar de manera autosómica dominante. Los síndromes genéticos que se asocian con más frecuencia son el Apert, Crouzon, Saethre-Chotzen, Pfeiffer, Muenke y Craneofrontonasal 4,9,24. Sin embargo, también se pueden encontrar mutaciones de novo en aproximadamente la mitad de los pacientes 9. Los estudios moleculares han identificado que los genes más comúnmente implicados corresponden a la familia FGFR (FGFR1, FGFR2, FGFR3), aunque también se han detectado mutaciones en los genes TWIST1 y EFNB1. Los receptores tipo 1, 2 y 3 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR1, FGFR2, FGFR3) codifican para el receptor transmembrana tirosina quinasa, el cual genera diferenciación prematura y apoptosis de los osteoblastos que rodean el mesénquima de la sutura craneal 25. El homólogo del factor de transcripción twist 1 (TWIST1) codifica para un factor de transcripción que pertenece a la familia hélice-asa-hélice, el cual cumple un rol clave al mantener el límite entre la cresta neural y el mesodermo cefálico en el sitio de la sutura coronal que se encuentra en desarrollo 26. La efrina B1 (EFNB1) codifica para el dominio EPH que interactúa con el receptor de efrina tirosina quinasa, cuya mutación genera el acúmulo anormal en la convergencia de tejidos como las suturas craneales y las extremidades 9.

Adicionalmente, el análisis molecular de los genes mencionados y las características clínicas brindarán el diagnóstico de los síndromes craneosinostósicos. En un porcentaje muy bajo de los casos, se puede presentar mutación del gen FGFR1 en el síndrome de Pfeiffer leve 9. Los síndromes de Apert, Crouzon y Pfeiffer evidencian una mutación heterocigota en el gen FGFR2. En el síndrome de Apert existe hipoplasia hemifacial, ventriculomegalia, sindactilia compleja de manos y pies, labio y paladar hendido y discapacidad cognitiva. El síndrome de Crouzon se caracteriza por exoftalmos, hipoplasia hemifacial y nariz "en pico de loro", y el síndrome de Pfeiffer por braquidactilia de pulgares y háluces. En casos severos, está presente cráneo en trébol o Kleeblattschadel, anomalías cerebrales, tráquea cartilaginosa congénita y fusión de codos 9,24. El síndrome de Muenke demuestra una mutación heterocigota del gen FGFR3 y presenta hipoacusia neurosensorial, braquidactilia leve y epífisis en forma de cono 24. El síndrome de Saethre Chotzen se caracteriza por mutación heterocigota en el gen TWIST1. En este existe implantación baja del cabello, hipertelorismo, ptosis, fisura palpebral, obstrucción de la glándula lacrimal, y pabellones auriculares pequeños con la raíz del hélix prominente 24. Puede coexistir sindactilia y braquidactilia, aunque no son característicos 9. El síndrome craneofrontonasal es una enfermedad ligada a X, en la cual el gen implicado es el EFNB1. Hay hipertelorismo severo, punta nasal bífida, onicosquisis y, en menor frecuencia, hombros caídos, pezones asimétricos, falanges bífidas y agenesia del cuerpo calloso 9.

Asimetría posicional

La plagiocefalia, la dolicocefalia y la braquicefalia pueden ser condiciones posicionales, no patológicas, causadas por fuerzas externas que comprimen el cráneo 27,28. Se describen múltiples factores de riesgo, tales como embarazo múltiple, prematuridad, presentación en pelvis, parto instrumentado, edad materna mayor a 35 años y sexo masculino 29,30. Aunque se espera que la forma de la cabeza esté alterada en los neonatos debido a la compresión del canal del parto, los cambios posicionales del cráneo se definen como la persistencia de la deformidad más allá de las seis semanas de vida 2,30. Es imperativo realizar una anamnesis y examen físico completo, y ante la duda se debe solicitar una tomografía computarizada con reconstrucción tridimensional para descartar sinostosis 31-33.

Históricamente, la incidencia aproximada de la asimetría posicional oscilaba entre 1/300 niños 29. Sin embargo, posteriormente a la recomendación de la Academia Americana de Pediatría en 1992, para que los lactantes menores durmieran en posición supina con el objeto de reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil, la incidencia aumentó hasta en 1/30 a 158 niños 34,35. En especial, se evidenció aumento de la presentación de plagiocefalia posterior, en comparación con la plagiocefalia anterior que se veía antes de dicha campaña 29.

La plagiocefalia posicional es más común en niños que en niñas 29,30,36-38. Existe una mayor prevalencia de plagiocefalia derecha (50,2 %), en comparación con la izquierda (24,7 %0) y la bilateral (18,9 %) 39. Esta entidad es más evidente durante los primeros 6 meses de edad y disminuye cuando el niño empieza a incorporarse y adquiere el sostén cefálico completo 3. De esta manera, la incidencia disminuye espontáneamente desde 10 % a 20 % a los 8 meses hasta alrededor de 3 % a los 24 meses 3,40.

Las suturas implicadas en la plagiocefalia posicional son la coronal o la lambdoidea, de forma unilateral. En la braquicefalia posicional, las suturas lambdoideas bilaterales están afectadas y en la dolicocefalia, la sutura sagital 41. Existe controversia respecto a si el origen de esta entidad es prenatal y postnatal o exclusivamente postnatal 29. Las alteraciones funcionales y morfológicas varían de acuerdo con el tipo de sutura involucrada 42. En la plagiocefalia, los pacientes se clasifican en una escala de 1 a 5 de acuerdo con la deformidad 41 (figura 2):

Tipo II: el pabellón auricular se desplaza anterior, posterior o en ambas direcciones;

Tipo III: se añade protrusión del hueso frontal ipsilateral;

Tipo IV: adicionalmente, existe asimetría facial ipsilateral;

Tipo V: abultamiento de la región temporal o crecimiento anormal vertical.

La braquicefalia posicional, también conocida como plagiocefalia central, es más frecuente en niños que yacen en posición supina gran parte del tiempo; por ejemplo, en pacientes poco estimulados, con comorbilidades neurológicas, con fractura de extremidades inferiores o anormalidades del desarrollo que impiden la sedestación, lo que genera presión en la región occipital y conlleva la aparición de braquicefalia positional 1,29,30,41,43-45. Esta entidad también tiene una escala de severidad (figura 3). En el tipo I existe una depresión del cráneo central en la unión entre la sutura sagital y las lambdoideas. En el tipo II se empieza a ensanchar la parte posterior del cráneo. En el tipo III se genera un crecimiento vertical del cráneo posterior y ensanchamiento temporal secundario a erosión de esta región 41. El más frecuente es el tipo III, seguido del II, IV, I y V 3.

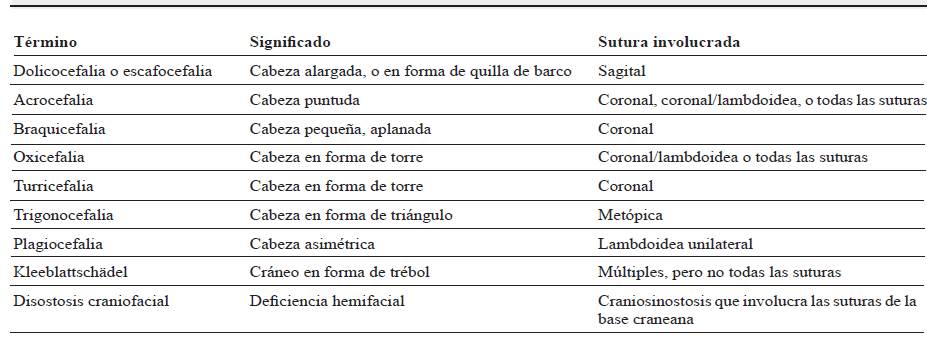

La plagiocefalia y dolicocefalia positional son frecuentes en prematuros 1,46. Debido al aumento de incidencia de deformidades posicionales en niños sanos, Ifflaender y colaboradores realizaron un estudio para identificar la prevalencia de deformidades posicionales simétricas y asimétricas y sus posibles factores de riesgo. De los 1240 pacientes tratados en la unidad de cuidado intensivo neonatal y pediátrico del Hospital Universitario Carl Gustav Carus, en Dresden, entre 2011 y 2013, 758 pacientes fueron escaneados con el sistema láser digital tridimensional; sin embargo, se excluyeron 563 porque no se les había realizado tomografía computarizada. Finalmente, se incluyeron 195 pacientes y se midió el índice de asimetría de la bóveda craneana, que provee información acerca de si el cráneo es asimétrico y la proporción de largo por ancho craneal, lo que se denomina índice craneal 1,46. Para estas mediciones, se realiza un trazado de anterior a posterior, a fin de hallar la longitud del cráneo, y otro trazado que lo atraviesa para determinar el espesor craneal (figura 4). El índice de asimetría de bóveda craneana (IAC) se halla mediante la siguiente fórmula:

Fuente: 46.

Figura 4 Trazados que muestran el índice de asimetría de la bóveda craneana e índice craneal.

Un cráneo completamente simétrico tendrá un índice de 0 % y se considera que presenta asimetría significativa si el índice es mayor a 3,5 % 46.

El índice craneal representa el espesor craneal como un porcentaje de la longitud craneal. Los valores normales están entre 75 % y 85 % 46. Se calcula dividiendo la longitud craneal por el espesor y se representa con la siguiente fórmula:

En el trabajo de Iffllander se dividió el grupo en tres: muy prematuros (< 32 semanas, prematuros tardíos (32-36 semanas) y neonatos a término (37 a 40 semanas). El índice craneal fue de 71,4 %% en prematuros extremos, 77,2 %% en prematuros tardíos y 80 % en neonatos a término. Los muy prematuros presentaron un índice de asimetría de bóveda craneana promedio de 4,1 %. El 73 % de los muy prematuros y el 28 % de los prematuros tardíos presentaron dolicocefalia moderada a severa 1. Los factores de riesgo asociados a deformidad craneal simétrica fueron sexo femenino y parto por cesárea 1. La prevalencia de la plagiocefalia positional fue de 38 % en prematuros extremos.

Kane y colaboradores sugirieron que la deformidad posicional carecía de consecuencias diferentes a las estéticas 30. Sin embargo, varios autores han propuesto que la deformidad positional no se trata solamente de una entidad que afecta la parte estética, puesto que han observado que algunos de los pacientes presentan alteraciones cognitivas y psicomotoras y retraso en lograr hitos del desarrollo habitual, como hacer rollitos o sentarse 28,30,44,47. No obstante, el pequeño tamaño de muestra de los estudios, la ausencia de grupo control y la información sesgada hacen que es estos estudios no permitan generar conclusiones frente a las hipótesis planteadas.

Balan y colaboradores evaluaron la presencia y la morfología de potenciales evocados relacionados con eventos en 15 pacientes con plagiocefalia, comparados con niños con desarrollo típico y sin anomalías craneanas 48. Encontraron que los casos presentaban disminución de la amplitud de las ondas P150 y N150 en respuesta a diferentes tonos, pero no había diferencias en las latencias. Y concluyeron que la deformidad posicional afecta el procesamiento del sonido a nivel cortical 48. Los resultados de este estudio deben tomarse con cautela por cuanto se trató de una muestra seleccionada a conveniencia y de tamaño muy pequeño, en la que se incluyó en el mismo grupo de estudio a los pacientes con sinostosis de la sutura coronal o lambdoidea unilateral aislada y deformidad posicional y no se tuvo en cuenta la severidad. No dan ninguna explicación fisiopatológica para sustentar este hallazgo y mencionan al final que muchos de los niños tienen una recuperación espontánea en los primeros años de vida.

Adicionalmente, Miller evaluó las historias clínicas de 254 pacientes que habían consultado por deformidad posicional en el Centro Cráneofacial del Hospital Infantil y Centro Médico Regional en Seattle, Washington, entre 1980 y 1991. Se pudo contactar por vía telefónica a los familiares de solo 63 pacientes (24,8 %%) para determinar si estos habían experimentado problemas médicos o educativos en comparación a sus hermanos sin el antecedente. Se evidenció que en esta muestra los pacientes necesitaron más ayudas especiales en el colegio, aunque no se especifica cuáles, teniendo en cuenta que un número significativo tuvo tortícolis a la primera consulta y que 13 %% refirió algún problema del neurodesarrollo, a pesar de que no se encontró ningún trastorno formal en el examen. Por otro lado, el uso del casco de moldeamiento cráneofacial no modificó el desarrollo neurológico para peor, pero tampoco hacia la mejoría 23. Existen varias limitaciones en este estudio: por un lado, está el hecho de que la mayoría de los pacientes evaluados inicialmente no pudieron ser contactados; los familiares fueron contactados vía telefónica y, previamente a realizar las preguntas, se les explicó el objetivo del estudio, que era determinar si la deformidad positional estaba relacionada o no con alteraciones en el rendimiento escolar y el posicionamiento de los ojos. Esto sesga la información que se va a suministrar por parte de los familiares. Igualmente, no se tuvo un grupo control, lo que hace que existan dificultades en la interpretación de sus resultados.

A pesar de que algunos artículos sugieren que la deformidad posicional produce alteraciones cognitivas, Lekovic y colaboradores estudiaron su impacto en las culturas prehistóricas, ya que moldeaban el cráneo de manera forzosa con el fin de lograr identidad con la comunidad y estatus social 45,49-51. Si bien es difícil establecer directamente los efectos de la deformidad craneal en la cognición, es fácil distinguir a algunas culturas ancestrales como pioneras en artes y ciencia. Los olmecas, por ejemplo, se distinguieron por desarrollar un sistema de calendario, de escritura, arte, agricultura, matemática y proyectos de ingeniería altamente complejos 52,53. Más del 90 %% de los cráneos estudiados provenientes de la civilización presentaban deformidad craneal 54.

Knight y colaboradores evaluaron 21 pacientes nacidos a término en el hospital Royal Children en Melbourne, Australia, mediante la escala infantil del neurodesarrollo de Bailey 28. Los niños tenían edades entre cinco y doce meses, diagnóstico de deformidad posicional y no tratamiento previo, antecedente de trauma craneoencefálico u otras condiciones neurológicas. Se compararon con una muestra normativa nacional. No se encontraron diferencias en el índice de desarrollo mental (MDI), que mide las habilidades cognitivas. Se observó que los pacientes, especialmente los hombres, presentaron una capacidad motora significativamente menor a lo esperado para la edad. Sin embargo, los hallazgos no se correlacionaron con la severidad de la deformidad posicional. Su autor refiere que tiene como limitación el pequeño tamaño de muestra y que debiera tener mayor número de niños para corroborar estos datos.

De la misma manera, Hussein y colaboradores evaluaron 155 niños que tenían plagiocefalia y asimetría craneana a través de la misma escala de Bayley. En conjunto se encontró que los índices de desarrollo y mental fueron normales para la edad y no se halló una relación con la severidad de la deformidad, cuando se investigaron a través del coeficiente de correlación de Spearman 55. Wermke y colaboradores, al evaluar el lenguaje de niños con deformidad craneal de tipo plagiocefalia, comparándolos con controles sanos, no encontraron resultados que pudieran apoyar a los que dicen que la plagiocefalia posicionales tiene un impacto negativo sobre el desarrollo del lenguaje 56. Finalmente, Linz y colaboradores no encontraron déficit en la habilidad de balbuceo a la edad de 6 meses y en el desarrollo temprano del lenguaje a los 12 meses 57.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las craneosinostosis, tanto sindromá-ticas como aisladas, es quirúrgico y tiene como propósito evitar las posibles consecuencias como: defectos visuales, alteraciones psicológicas secundarias a la deformidad estética y aumento en la presión intracraneana que puede relacionarse con trastornos del neurodesarrollo y dificultades del aprendizaje 58-62. Bristol y Renier observaron que la presencia de hipertensión endocraneana es inversamente proporcional al cociente intelectual 63,64. A pesar de esto, Lekovic sugiere que el papel de la discapacidad cognitiva y la hipertensión endocraneana en la craneosinostosis aislada es controversial y no se encuentra evidencia, especialmente si afecta una sola sutura 43.

Los tipos de tratamiento son: la reconstrucción craneal total, la craniectomía de franja ósea mínimamente invasiva con uso de ortesis craneal, la craniectomía de franja ósea mínimamente invasiva con implantación de resortes y la distracción craneal 5. En general, para casos sindromáticos y no sindromáticos se recomienda realizar el procedimiento quirúrgico después de los nueve meses, ya que se ha visto menor tasa de reestenosis y de complicaciones (principalmente sangrado) en este grupo etario 65. Para el seguimiento, se ha utilizado la escala de Whitaker, que describe la apariencia postoperatoria y la necesidad de reintervenciones quirúrgicas:

Categoría I: no se considera aconsejable o necesario realizar revisiones quirúrgicas;

Categoría II: se sugiere revisión de tejidos blandos o contornos óseos menores;

Categoría III: se requiere osteotomías alternativas mayores o procedimientos con injertos óseos;

Categoría IV: se requiere procedimientos craneofaciales que duplican o exceden en extensión a la cirugía original 66.

Los pacientes que fueron sometidos a corrección quirúrgica de la estenosis antes de los seis meses presentaron una clasificación de Whitaker de III y IV con mayor frecuencia que los pacientes que fueron operados después de los 6 meses 67.

En los pacientes con sinostosis bilateral se recomienda tratamiento quirúrgico antes del año de edad; sin embargo, aproximadamente 50 % de estos pacientes van a requerir revisiones quirúrgicas (categoría II en adelante) 66. En la mayoría de sinostosis asimétricas, el tratamiento quirúrgico antes del año de edad ofreció resultados excelentes y fueron clasificados en la categoría I.

Recientemente, los procedimientos realizados por métodos endoscópicos han permitido la disminución de complicaciones como sangrado y la necesidad de transfusión operatoria 12,68,69. Sin embargo, se deben realizar más estudios para identificar claramente las indicaciones y riesgos de este abordaje 70. Adicionalmente, existe poca información que se puede dar a familias respecto a potenciales efectos a largo plazo y posibles complicaciones 70.

El uso de ortesis de moldeamiento craneal postoperatorio ha demostrado complementar el tratamiento quirúrgico endoscópico 69. Utiliza vectores de fuerza para moldear el cráneo recién operado y permite un crecimiento cerebral rápido para guiar la forma de los huesos craneales hacia la normocefálica, previamente a la reosificación 62,69. Se debe utilizar durante 10 a 12 meses, o antes, si se logra corregir de manera adecuada 69. Los controles se programan a la semana, a las 6 a 8 semanas, a los 5 y 9 meses, al año y posteriormente cada año 69. El uso de las ortesis no está libre de complicaciones, se ha reportado aparición de úlceras de presión, infección y abscesos cutáneos, eritema, ajuste deficiente y falla del tratamiento 71.

Debido a las múltiples complicaciones quirúrgicas, como infecciones, fuga de líquido cefalorraquídeo y hemorragia como complicación principal, algunos grupos han buscado alternativas a este manejo 65,66,72. Se reportaron cuatro casos de niños con sinostosis de la sutura sagital cuyas familias accedieron al uso de ortesis de moldeamiento craneal en los pacientes, mientras esperaban la edad adecuada para realizar el procedimiento quirúrgico 43,72,73. Se calculó el índice craneal, cuyo promedio previamente al uso de ortesis de moldeamiento craneal fue de 67 %% ± 3 %%. Se obtuvo cambios hasta de 75 %% ± 2 %%, con evidencia de mejoría en los cuatro casos 72. Este ha sido el único reporte en la literatura que plantea que el tratamiento conservador es igualmente efectivo que el quirúrgico en casos determinados de cierre precoz de las suturas 72. Sin embargo, cabe resaltar que no se ha comparado de manera directa los resultados de la cirugía convencional con otro tipo de tratamientos no quirúrgicos como el uso de la ortesis de moldeamiento craneal; teniendo en cuenta los buenos resultados de la cirugía, tal ensayo no sería éticamente aceptable. Sin embargo, Marupudi y colaboradores observaron 24 pacientes con sinostosis de la sutura sagital que estaban programados para corrección quirúrgica en el Hospital Infantil de Michigan entre 2011 y 2014. Trece pacientes utilizaron ortesis de moldeamiento craneal de manera preoperatoria durante un promedio de 17 semanas y se compararon con los 11 pacientes restantes. El índice craneal al inicio del estudio fue de 70 %% y tras 17 semanas mejoró a 74 % en los pacientes con la ortesis. Se evidenció que el promedio de presión intracraneana en los pacientes con la ortesis fue de 7,2 mmHg, y de 9,5 mmHg en el grupo control. En este estudio no se observaron efectos perjudiciales del uso de la ortesis de moldeamiento craneal de manera preoperatoria 73.

Si bien para el tratamiento de la craneosinostosis está claro que la mayoría de los pacientes requieren un tratamiento quirúrgico para restablecer el crecimiento adecuado del cráneo, y no se ven claramente los beneficios de las ortesis craneales, en las deformidades posicionales existe más controversia. Se han propuesto cambios de posición supervisados y uso de ortesis de moldeamiento craneal, ya que algunos autores han sugerido que la deformidad posicional produce cambios de la función cognitiva y psicomotora. Sin embargo, como se discutió previamente, el diseño de estos estudios no permite interpretar los resultados en forma adecuada. Por lo tanto, es claro que el objetivo del tratamiento en la plagiocefalia posicional sigue siendo meramente estético 1,28,30,44,47,48,74,75.

El único estudio experimental cuyos resultados concluyen que el uso de la ortesis de moldeamiento craneal no es útil para el tratamiento de la deformidad posicional, ha sido el de van Wijk y colaboradores, que evaluó 84 lactantes con deformidad posicional moderada a severa consistente en plagiocefalia positional y braquicefalia central, a través de un ensayo clínico aleatorizado simple ciego; 42 pacientes usaron ortesis de moldeamiento craneal y los restantes sirvieron como controles. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de craneosinostosis, tortícolis o facies dismórfica. Al cabo de seis meses no se encontró diferencia en la forma del cráneo entre los sometidos a terapia de moldeamiento craneal y los no intervenidos. Además, por la presencia de efectos secundarios indeseables, se desaconseja este tipo de intervención 75.

Esto no significa que no exista un tratamiento para esta entidad. Las maniobras posicionales pueden prevenir la progresión de la deformidad posicional: alternar la posición de la cabeza de izquierda a derecha al dormir en posición supina y supervisar el tiempo en prono al estar despierto son algunas maneras descritas 30,33,76. Esta última maniobra no solo previene el desarrollo de la deformidad posicional, sino que facilita el proceso de fuerza de los miembros superiores necesario para adquirir ciertos hitos motores 76. Algunos niños, especialmente los que han estado en posiciones anómalas durante el embarazo, son susceptibles de presentar tortícolis congénita y requerirán manejo fisio-terapéutico para corregir esta anomalía que puede impedir la corrección natural de la asimetría.

CONCLUSIONES

La craneosinostosis es una entidad poco frecuente en nuestro medio. El tratamiento es quirúrgico y se realiza mediante reconstrucción craneal. Se lleva a cabo con el fin de disminuir la presión intracraneana, corregir las deformidades cráneofaciales y disminuir el riesgo de compresión cerebral, en particular en las craneosinostosis sindromáticas.

Por el contrario, la deformidad posicional es frecuente hoy en día, sobre todo al tener un mayor número de niños pretérminos viables desde edades postconcepcionales muy tempranas. Los resultados del uso de ortesis de moldeamiento craneal para el tratamiento de la deformidad posicional no difieren significativamente sobre el manejo conservador. De forma similar, no hay evidencia contundente de que los pacientes con asimetrías craneanas sin sinostosis presenten alteraciones en el desarrollo, puesto que los artículos que apoyan esta hipótesis no tienen el diseño adecuado para sacar conclusiones. Por otro lado, la mayoría de estos pacientes corrigen su asimetría una vez disminuyen la posición en supino y empiezan a incorporarse. Además, existen varios efectos secundarios con las ortesis que pueden llegar a ser serios. Por lo tanto, no se recomienda la utilización de medidas restrictivas como las ortesis de moldeamiento craneal para el tratamiento de estos pacientes con deformidades posicionales.