INTRODUCCIÓN

La neurocisticercosis es usualmente la presentación más prevalente y grave de la cisticercosis, una infección parasitaria de importancia en países en desarrollo y que alcanza una seroprevalencia en Colombia del 8,6 % 1.

Por lo general, el diagnóstico de este espectro de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central (SNC, se realiza de forma incidental, en el contexto de manifestaciones clínicas tales como convulsiones, déficit neurológico agudo, deterioro cognitivo o ataque cerebrovascular agudo 2. Con el reporte de caso de una mujer joven con ACV isquémico agudo secundario a neurocisticercosis queremos enfatizar en la importancia de seguir pensando en esta entidad como causante de manifestaciones neurológicas en países en vía de desarrollo como el nuestro y generar una inquietud científica sobre la prevención secundaria en estos pacientes.

Presentación del caso

Una mujer de 24 años, residente en zona rural de Antioquia, sin antecedentes de importancia ni factores de riesgo cardiovasculares, consultó a su unidad local por cuadro clínico de un día de evolución de hemiparesia derecha asociada a disartria y paresia facial central ipsilateral. Fue remitida a nuestra institución por sospecha de ACV isquémico agudo dos días después del inicio de los síntomas. A su ingreso, se calculó un NIHSS de 10 por disartria moderada, paresia facial central derecha y hemiparesia derecha de predominio braquial, con un puntaje en la escala de Rankin modificado (mRs) de 4. La resonancia magnética (RM) cerebral contrastada mostró imágenes compatibles con neurocisticercosis parenquimatosa y subaracnoidea en fase vesicular y granular, con vasculitis y evento isquémico secundario en territorio de arterias lenticuloestriadas izquierdas, sin transformación hemorrágica (figura 1). A pesar de la plausibilidad biológica y la alta sospecha de causalidad entre las dos entidades (neurocisticercosis activa y ACV isquémico agudo), se decidió descartar otras entidades de relevancia clínica capaces de modificar el pronóstico de esta paciente a largo plazo, incluyendo autoinmunidad sistémica y vasculitis de sistema nervioso central (tabla 1). No se realizó estudio de vasculatura extracraneana (cuello), ya que no se sospechaban alteraciones a este nivel, ni angiografía dado que esta no aclararía la etiología de una vasculitis. De esta manera, se consideró vasculitis secundaria a infección como principal mecanismo fisiopatológico del evento neurovascular agudo en esta paciente.

Figura 1 Resonancia magnética cerebral contrastada. Lesión vesicular con escólex en su interior, con relación a territorio isquémico con representación en el FLAIR (A). Lesiones vesiculares y granulares parenquimatosas y subaracnoideas (B). Lesión en territorio de arterias lenticuloestriadas izquierdas que restringe a la difusión, en relación con quiste parenquimatoso (C y D).

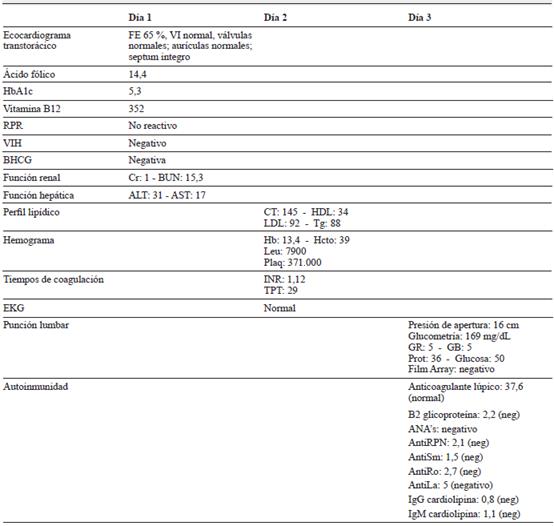

Tabla 1 Paraclínicos realizados durante estancia hospitalaria

TAC: tomografía axial computarizada. RM: resonancia magnética. FE: fracción de eyección. VI: ventrículo izquierdo. HbA1c: hemoglobina glicosilada. RPR: prueba no treponémica de sífilis. BHCG: prueba de embarazo cualitativa. AST: aspartato-aminotransferasa. ALT: alanino-aminotransferasa. CT: colesterol total. HDL: colesterol de alta densidad. LDL: colesterol de baja densidad. Tg: triglicéridos. INR: tasa normalizada internacional para el tiempo de protrombina. TPT: tiempo de tromboplastina parcial. GR: eritrocitos. GB: leucocitos. Prot: proteínas.

Paraclínicos realizados durante la estancia hospitalaria. El día 1 corresponde al día de ingreso.

Al segundo día de hospitalización se inició prevención secundaria con ácido acetilsalicílico y estatina, así como tratamiento con albendazol asociado a dexametasona, para manejo de lesiones parasitarias activas. Por el alto riesgo de empeoramiento del proceso inflamatorio, se monitorizó el tratamiento durante cinco días de forma intrahospitalaria y finalmente se dio alta con un puntaje NIHSS de 6 y mRs de 3 para continuar manejo ambulatorio hasta completar 14 días de tratamiento. La estatina y ASA fueron suspendidas a los 3 días de iniciadas, por considerarse una fisiopatología diferente a la prevenida con estos fármacos.

Por entrevista telefónica de seguimiento, la paciente presenta un mRs de 0 y nuevamente es independiente por completo para su cuidado personal y para laborar.

DISCUSIÓN

El ataque cerebrovascular secundario a neurocisticercosis es una complicación poco frecuente, en las diferentes series publicadas se ha demostrado que entre 4 y 12 % de los pacientes con neurocisticercosis sufren un ACV isquémico en algún momento de la enfermedad 3.

Su patogénesis es compleja y diversa, comprende mecanismos directos por efecto de masa sobre el vaso afectado o indirectos como consecuencia de moléculas proinflamatorias liberadas por el hospedero, que generan arteritis, trombosis y formación de pseudoaneurismas fusiformes que llevan a isquemia del tejido cerebral dependiente de su irrigación 4. El compromiso es más frecuente en pequeños vasos (30-56 %), pero cuando la afectación es de gran vaso, es más frecuente en la arteria cerebral media 5,6.

Por su importancia epidemiológica en nuestro medio, se debe sospechar en todo paciente menor de 65 años, sin factores de riesgo cardiovascular, originario o proveniente de zonas endémicas, que en nuestro caso es toda el área nacional y que consulte por síntomas focales neurológicos, que cumpla con criterios definitivos para neurocisticercosis, y el diagnóstico por neuroimagen revele zonas de isquemia cerebral con quistes adyacentes al vaso sintomático o, si es el caso, con signos imaginológicos compatibles con arteritis 7.

En este caso, se logró realizar el diagnóstico definitivo de neurocisticercosis por presencia de escólex en quistes de fase vesicular y el diagnóstico de ACV isquémico agudo secundario a proceso infeccioso e inflamatorio, por imagen de restricción a la difusión con características de reciente evolución, en territorio afectado por quiste, proceso inflamatorio parenquimatoso y arteritis secundaria a este en la resonancia cerebral.

Es importante anotar que no se consideró pertinente realizar angiografía cerebral, dado lo invasivo del procedimiento con sus respectivos riesgos, en una paciente en quien por historia clínica y examen físico no se sospechaba ningún proceso autoinmune y cuyos estudios serológicos fueron negativos para los estos.

No se consideraron otros posibles mecanismos etiológicos para el ACV por la normalidad de los estudios de extensión mencionados y la coexistencia y relación temporal y espacial del proceso infeccioso/inflamatorio con el vascular.

En otro contexto no tan contundente como este, el estudio serológico en líquido cefalorraquídeo, los signos indirectos de vasculitis o lesiones sugestivas de neurocisticercosis, el nexo epidemiológico y la respuesta al tratamiento médico pueden ser herramientas diagnósticas importantes 8.

Nuestra paciente no fue sometida a terapia de reperfusión por el tiempo de evolución del cuadro clínico, sin embargo, sí se inició prevención secundaria desde el momento del diagnóstico, que luego se suspendió, basados en la fisiopatología del evento, teniendo en cuenta que su uso es controversial y la literatura actual no es concluyente respecto a su uso. En otras circunstancias, esta pudiera brindar un beneficio adicional como prevención secundaria de nuevos eventos, durante un tiempo definido como aquel en el que se espera resuelva el proceso inflamatorio secundario al ciclo de vida del parásito 7.

CONCLUSIÓN

La neurocisticercosis es una causa importante de ACV en pacientes jóvenes de países endémicos, y debe considerarse entre las posibilidades diagnósticas. El tratamiento antiparasitario nunca es una urgencia e incluso se podría diferir en algunos casos, por su riesgo de empeorar el edema cerebral. El uso de antiplaquetarios en estos pacientes es un tema debatido, con insuficiente evidencia al respecto, pero tampoco se han documentado mayores efectos adversos y podría desempeñar un rol protector durante el tiempo que resuelve el proceso inflamatorio.