Los estudios psicológicos sobre el bienestar han estado bajo el amparo de dos enfoques conceptuales. El primero, conocido como bienestar subjetivo (enfoque hedónico), enfatiza la satisfacción con la vida como su componente cognitivo (Diener et al., 1999) y los afectos adaptativos y desadaptativos como su componente emocional (Schimmack, 2007). El segundo se focaliza en el funcionamiento óptimo de las personas (bienestar psicológico), conocido como enfoque eudaimónico (Ryan & Deci, 2001). El funcionamiento humano óptimo se relaciona con las emociones de placer (Fredrickson, 2000) y la longevidad (Xu & Roberts, 2010), mientras que un inadecuado funcionamiento se ha relacionado con el miedo al COVID-19 y el estrés percibido (Aslam et al., 2021).

El estrés es una respuesta a eventos que amenazan el bienestar del individuo (García et al., 2021), existiendo una fuerte relación negativa entre el estrés percibido y el bienestar psicológico (Hinojosa & Alonso, 2019). Se ha encontrado también que un alto nivel de estrés y bajo nivel en bienestar disminuye la respuesta inmune, por tanto, se aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades infecciosas (Burns et al., 2002), y durante la pandemia por COVID-19 los niveles de estrés percibido en la población fueron elevados (Andrades et al., 2021; Gamonal-Limcaoco et al., 2022).

Los eventos estresantes se relacionan fuertemente con la agresión reactiva (Brown et al., 2016; Fite et al., 2015). Esto puede deberse a la falta de seguridad y un entorno con incertidumbre durante estos eventos, lo que generaría una incapacidad para afrontar las situaciones adecuadamente, con emociones desreguladas que conducen a una agresión reactiva (Fite et al., 2012). Estos efectos podrían variar de acuerdo con el nivel de exposición y el tipo de evento estresante (Brown et al., 2017).

Específicamente, en las enfermedades infecciosas agudas, el miedo es una característica psicológica común, que cobra relevancia por la rapidez de expansión y transmisión, por la forma invisible del agente infeccioso, por la morbimortalidad y el peso del estigma social y la discriminación (Kwasi et al., 2020). El miedo expresado en medio de una pandemia aumenta los niveles de ansiedad y estrés en personas sanas e incrementa los síntomas de trastornos mentales precedentes (Shigemura, 2020).

Durante la pandemia por COVID-19, el bienestar se vio afectado por el cambio en las rutinas diarias, el estrés psicosocial, la presencia de síntomas de depresión y ansiedad entre moderados a graves, la preocupación del contagio con COVID-19 (Wang et al., 2020), la rumiación y el miedo ante el COVID-19 (Satici et al., 2020). Además, de la pérdida del empleo, el confinamiento obligatorio, entre otros, que vulneraron la salud mental de las personas (Larios-Navarro et al., 2020). Pero, incluso ante estas situaciones, las personas también contaron con factores protectores de la salud mental como la paciencia (Hosseini, 2021).

Schnitker (2012) define a la paciencia como la disposición a esperar en calma ante la frustración, la adversidad o el sufrimiento. La paciencia ha sido útil para afrontar situaciones preocupantes relacionadas a la pandemia y en el control de la ira (Sekban, 2021), y son pocos los estudios que exploran la relación entre la paciencia con el bienestar psicológico/subjetivo y más en momentos de pandemia. Sin embargo, los que existen están mostrando una relación positiva entre estas dos variables (Safrilsyah et al., 2023). Al respecto, Cox et al. (2021) encontraron en 451 personas (estudiantes y trabajadores) que una mayor preocupación sobre la mortalidad derivada del COVID-19 se asoció con un mayor hallazgo de beneficios, entre ellos la paciencia.

Estudios previos (con el SARS) han demostrado el impacto psicológico de pandemias globales de este tipo (Sim & Chua, 2004; Wu et al., 2009) y son necesarios estudios que enfaticen en comparaciones transculturales.

Con base en las consideraciones anteriores y que países como México, Colombia, Perú y Chile comparten factores culturales comunes, como el idioma español y la religión católica, debido a sus orígenes similares de conquista por los españoles en el siglo XVI (Zea, 1969), se puede predecir que bajo circunstancias especiales como el fenómeno global del COVID-19, algunas variables psicológicas tienen efectos similares en los países mencionados.

Por tanto, este estudio con un diseño de corte cuantitativo, transversal y causal, planteó la siguiente primera pregunta de carácter explicativo: en un modelo estructural, donde las variables independientes sean la paciencia, el miedo a contraer el COVID-19 y el estrés, y las variables dependientes bienestar psicológico y agresión reactiva, ¿influirán de la misma forma la paciencia, el miedo a contraer el COVID-19 y el estrés, sobre el bienestar psicológico y la agresión reactiva en México, Colombia, Perú y Chile? Asimismo, se formuló la segunda pregunta de índole explicativa: ¿habrá diferencias en el tamaño del efecto de la varianza explicada del bienestar psicológico y la agresión reactiva en función de la paciencia, el miedo a contraer el COVID-19 y el estrés, entre México, Colombia, Perú y Chile?

En este sentido, se formuló como objetivo primario evaluar la influencia de la paciencia, el miedo a contraer COVID-19 y el estrés, sobre el bienestar psicológico y la agresión reactiva, en México, Colombia, Perú y Chile, y luego el tamaño del efecto de las varianzas explicadas del bienestar psicológico y la agresión reactiva. Se hipotetizó que no habría diferencias en el tamaño del efecto de la varianza explicada en las variables dependientes bienestar psicológico y agresión reactiva, entre estos cuatro países.

Método

Participantes

Participaron 1138 personas de México, Colombia, Perú y Chile, 759 mujeres y 379 hombres. La amplia mayoría de los participantes del estudio tenían cuando menos 18 años (96.75 %) y tan solo 37 personas estuvieron en el rango de edad de 16 y 17 años (3.25 %). En la Tabla 1 se indican las características sociodemográficas de los participantes por país.

Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico. La multiescala poseía un apartado que preguntaba sobre algunas características de los participantes, específicamente: edad, sexo, nivel socioeconómico percibido, escolaridad y estado civil.

Escala Breve de Paciencia (García et al., EBP-G; en preparación). Comprende cuatro ítems: i1 “aunque sufra ahora, sé que después de un tiempo vendrá lo que quiero”, i2 “lo malo dura solo un tiempo”, i3 “se disfruta más lo que uno quiere, después de esperar” e i4 “lo bueno viene, aunque uno espere”, los cuales se responde en una escala tipo Likert con seis opciones, desde 5 (Por supuesto que sí), hasta 0 (Por supuesto que no).

Escala de Estrés (Moral de la Rubia et al., 2014). Comprende nueve ítems en su versión original. Se utilizó un espectro de respuesta que va desde 5 (Por supuesto que sí) hasta 0 (Por supuesto que no). Se realizó un análisis factorial confirmatorio y la escala se redujo a los siguientes cuatro ítems: i5 “Me siento incómodo(a) porque otras personas son más competentes que yo”, i8 “Siento que en la vida se me exige más de lo que puedo cumplir”, i9 “Tengo miedo a no ser aceptado(a) por los(as) demás”, i12 “Nada más de pensar en nuevos retos en mi vida me preocupo mucho”.

Escala sobre miedo a contraer COVID-19. Esta escala se elaboró ex profeso para este estudio. Consta de trece ítems en su versión original que se responden en un formato tipo Likert, con seis opciones de respuesta que va de 5 (Por supuesto que sí) a 0 (Por supuesto que no). Al usar análisis factorial confirmatorio, la escala se redujo a los siguientes cuatro ítems: i20 “Tengo miedo a enfermarme de COVID-19”, i21 “Temo enfermarme de COVID-19”, i22 “Me preocupa enfermarme de COVID-19” e i23 “Por lo menos una vez al día pienso que puedo enfermarme de COVID-19”.

Escala de Bienestar Psicológico (García-Cadena et al., 2015). Comprende seis ítems y cuatro opciones de respuesta en su versión original. En este estudio, el sistema de respuesta varió entre 5 (Por supuesto que sí) a 0 (Por supuesto que no). Mediante análisis factorial confirmatorio se redujo la escala a cinco ítems debido a la baja carga factorial de uno. Los cinco ítems que quedaron fueron: i14 “Estoy satisfecho conmigo mismo”, i15 “Estoy contento con lo que soy”, i16 “Me siento bien porque estoy logrando lo que quiero en mi vida”, i17 “Me siento realizado en mi vida” e i19 “Me siento feliz”.

Escala de Agresividad (Bouquet-Escobedo et al., 2019). Comprende cinco factores que son: (1) reactividad (nueve ítems), (2) rencor (cuatro ítems), (3) procesamiento cognoscitivo negativo (cinco ítems, (4) frustración (cuatro ítems) y (5) insatisfacción con la pareja (tres ítems). Se contesta con un recorrido de seis alternativas de respuesta, desde 6 (Totalmente de acuerdo) hasta 1 (Totalmente en desacuerdo). Para los propósitos de este estudio, solo se usó la subescala de reactividad, la cual será llamada aquí “agresión reactiva”. Cuando esta subescala de agresión reactiva se sometió nuevamente al análisis factorial confirmatorio con los datos recabados en los cuatro países del estudio presente, se redujo a los siguientes cuatro ítems que tuvieron las cargas factoriales más altas: i33 “Golpeo si me golpean”, i36 “Soy agresivo(a) si me provocan”, i37 “Cuando alguien me agrede, lo agredo” e i38 “Soy violento(a) cuando la gente lo merece”.

Procedimiento

La multiescala se distribuyó en línea a través de la plataforma Google Forms y estuvo conformada por dos partes bien diferenciadas: la primera parte brindó información sobre el objetivo del estudio y el consentimiento informado de forma electrónica. La segunda parte presentó la encuesta sociodemográfica y las escalas que evaluaron cada una de las variables del estudio. Todos los ítems de las escalas se distribuyeron aleatoriamente para evitar algún sesgo de respuesta. Los autores usaron la técnica de “bola de nieve” para recabar los datos de su muestra. Las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, LinkedIn y correo electrónico fueron los medios más empleados para promover la multiescala. Se aplicaron los instrumentos en la época de confinamiento por la pandemia de COVID-19 en el 2020 y las fechas fueron: del 4 al 12 de mayo en México, del 5 de mayo al 10 de julio en Colombia, del 19 al 28 de mayo en Perú y del 18 de mayo al 18 de julio en Chile. Los participantes no recibieron ningún premio o ventaja de algún tipo por contestar. Asimismo, no se usó ningún mecanismo para controlar las respuestas automáticas. En este estudio se siguieron las directrices éticas de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2017) y los lineamientos de la Declaración de Helsinki de 1964, considerando la participación libre y voluntaria y la protección a la información de los participantes. Igualmente, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes que contestaron la multiescala. Dicho consentimiento informado se consiguió con la respuesta a la siguiente pregunta contenida dentro de la multiescala: “Estoy enterado sobre el objetivo de este estudio y estoy de acuerdo en participar en él: Sí___”.

Análisis de datos

Para el procesamiento de la información se usaron los programas estadísticos SPSS (versión 24) y el AMOS (versión 24). Se calculó la varianza explicada de las variables independientes sobre cada variable dependiente, utilizando el R² como indicador, el cual permite además evaluar el tamaño del efecto, de acuerdo con los siguientes parámetros: Cohen (1988) sugiere que se puede considerar como grande desde el 26 %. También se usó análisis factorial confirmatorio para las escalas de paciencia, estrés, miedo a contraer COVID-19 y agresión reactiva en las muestras específicas de México, Colombia, Perú y Chile.

Resultados

Varianzas explicadas (R²s) del modelo y efectos de las variables independientes por países

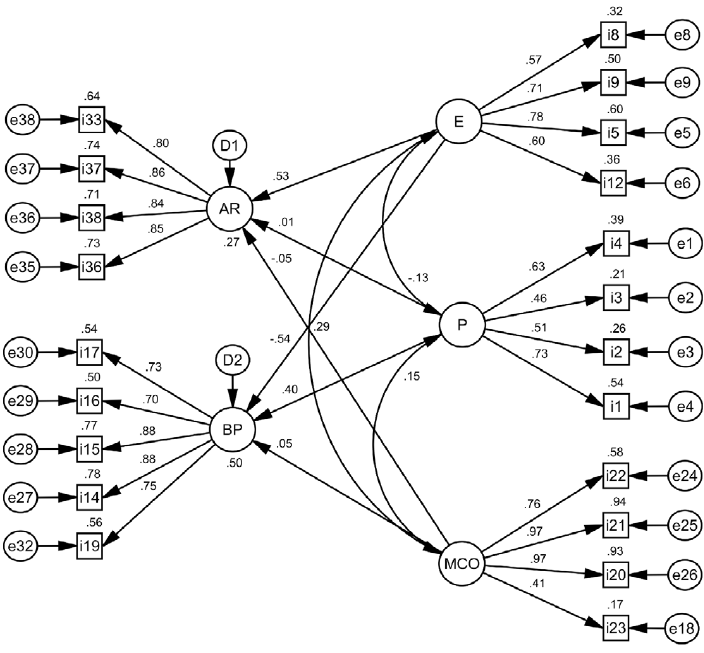

México: la varianza explicada del modelo sobre el bienestar psicológico fue del 61 % y del 18 % sobre la agresión reactiva (véase Figura 1). En términos individuales, la paciencia influyó positivamente sobre el bienestar psicológico (l = .40, p = .001), mientras que no influyó sobre la agresión reactiva (l = .04, p = .444). El estrés influyó negativamente sobre el bienestar psicológico (l = -.62, p = .001) y positivamente sobre la agresión reactiva (l = .45, p = .001). Por último, el miedo a contraer COVID-19 no impactó sobre el bienestar psicológico (l = .05, p = .313) ni sobre la agresión reactiva (l = -.06, p = .288).

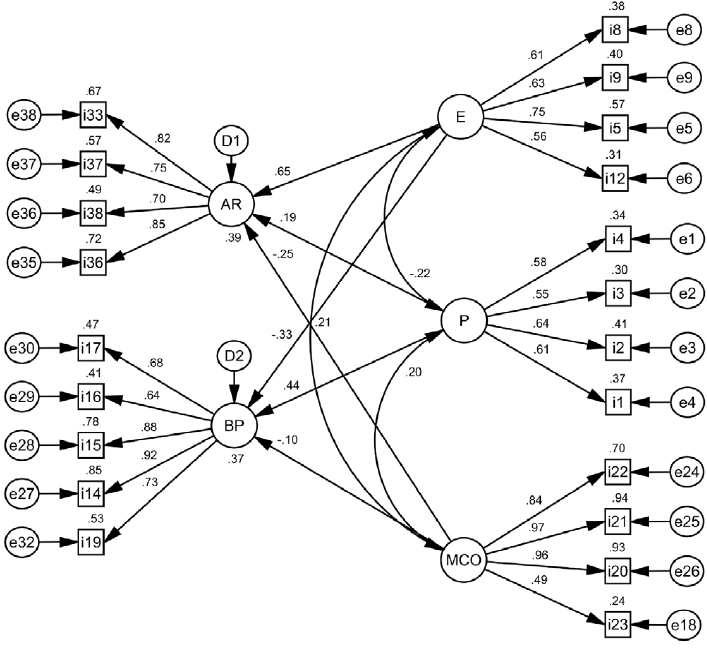

Figura 1 Muestra mexicana (n = 409): análisis estructural de la influencia de la paciencia (P), el miedo a contraer COVID-19 (MCO) y el estrés (E), sobre el bienestar psicológico (BP) y la agresión reactiva (AR).

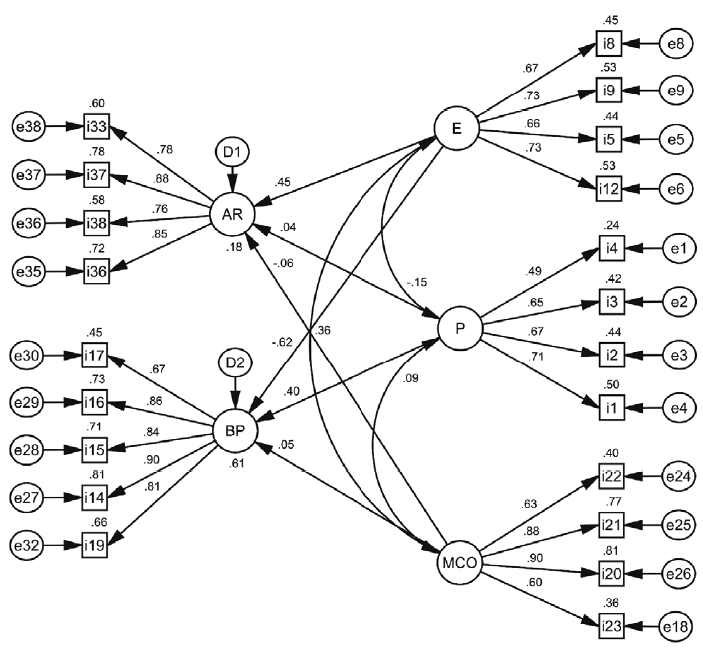

Colombia: la varianza explicada para el bienestar psicológico fue del 50 % y del 33 % para la agresión reactiva (véase Figura 2). La paciencia influyó positivamente sobre el bienestar psicológico (l = .41, p = .001) y no influyó sobre la agresión reactiva (l = .05, p = .449). El estrés mostró una influencia negativa sobre el bienestar psicológico (l = -.57, p = .001) y positiva sobre la agresión reactiva (l = .59, p = .001). El miedo a contraer COVID-19 mostró influencia positiva sobre el bienestar psicológico (l = .16, p = .003), pero careció de influencia sobre la agresión reactiva (l = -.08, p = .173).

Figura 2 Muestra colombiana (n = 283): análisis estructural de la influencia de la paciencia (P), el miedo a contraer COVID-19 (MCO) y el estrés (E), sobre el bienestar psicológico (BP) y la agresión reactiva (AR).

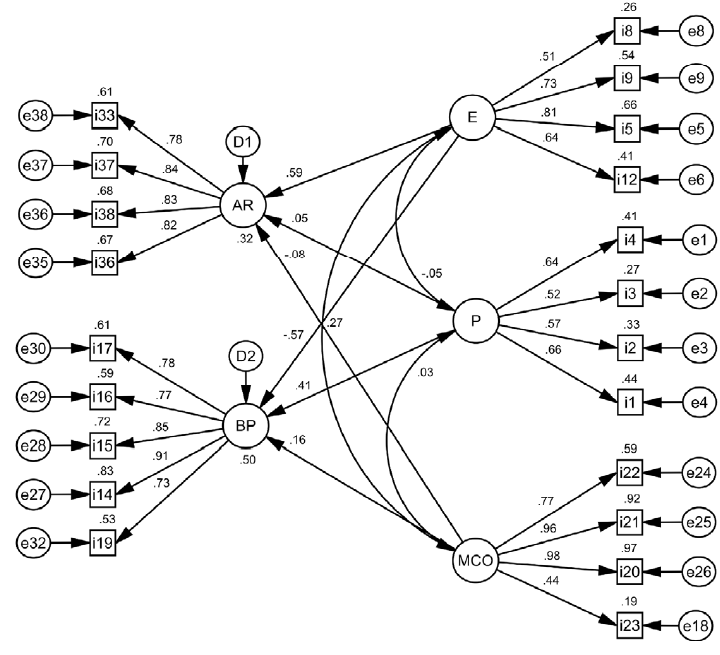

Perú: se halló un 36 % de varianza explicada en el bienestar psicológico y 8 % en agresión reactiva (véase Figura 3). La paciencia influyó positivamente sobre el bienestar psicológico (l = .44, p = .001) y sobre la agresión reactiva (l = .19, p = .045). El estrés mostró una influencia negativa sobre el bienestar psicológico (l = -.33, p = .001) y positiva sobre la agresión reactiva (l = .65, p = .001). Finalmente, el miedo a contraer COVID 19 no mostró influencia alguna sobre el bienestar psicológico (l = -.10, p = .169), pero sí influyó negativamente en la agresión reactiva (l = -.25, p = .001).

Figura 3 Muestra peruana (n = 202): análisis estructural de la influencia de la paciencia (P), el miedo a contraer COVID-19 (MCO) y el estrés (E), sobre el bienestar psicológico (BP) y la agresión reactiva (AR).

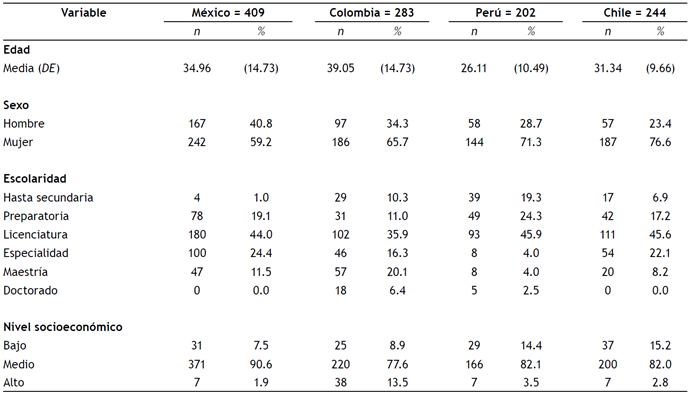

Chile: se observa que la varianza explicada del modelo sobre el bienestar psicológico fue del 50 % y 27 % sobre la agresión reactiva (véase Figura 4). La paciencia influyó positivamente sobre el bienestar psicológico (l = .40, p = .001) y no influyó sobre la agresión reactiva (l = .01, p = .859). El estrés influyó negativamente sobre el bienestar psicológico (l = -.54, p = .001) y positivamente sobre la agresión reactiva (l = .53, p = .001). Por su parte, el miedo a contraer COVID 19 no impactó al bienestar psicológico (l = .05, p = .449) y tampoco a la agresión reactiva (l = -.05, p = .506).

Tamaño del efecto de las R²s en bienestar psicológico y agresión reactiva

En los cuatro países, el tamaño del efecto de las R²s en bienestar psicológico fue grande, ya que hubo una mínima de 36 % hasta una máxima de 61 %. Las R²s en AR se hallaron con un tamaño del efecto grande en Perú (38 %), Chile (27 %) y Colombia (33 %); en cambio, en México se mostró un tamaño del efecto mediano (18 %).

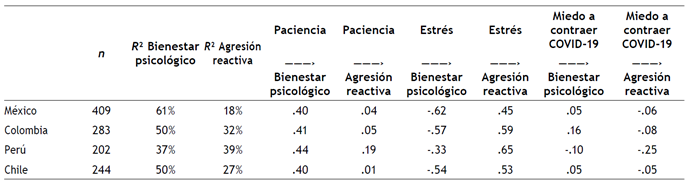

En la Tabla 2 se resumen los resultados, tanto de las varianzas explicadas por país, como de las influencias de las variables independientes sobre las dependientes, también por cada país.

Tabla 2 Varianzas explicadas del bienestar psicológico y la agresión reactiva más el grado de influencia de la paciencia, el estrés y el miedo a contraer el COVID-19, sobre el bienestar psicológico y la agresión reactiva

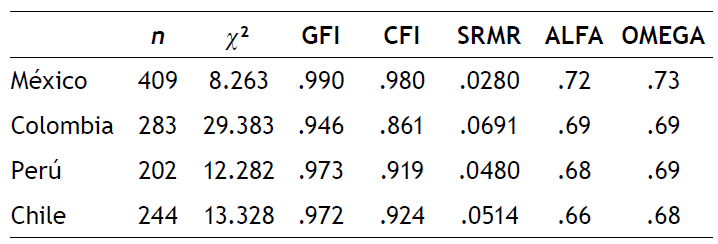

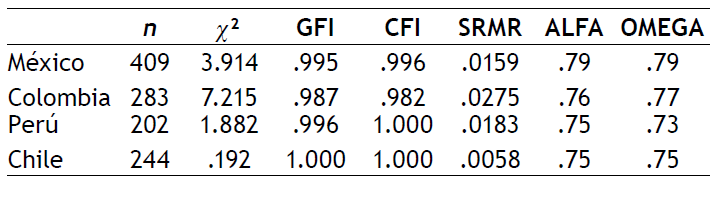

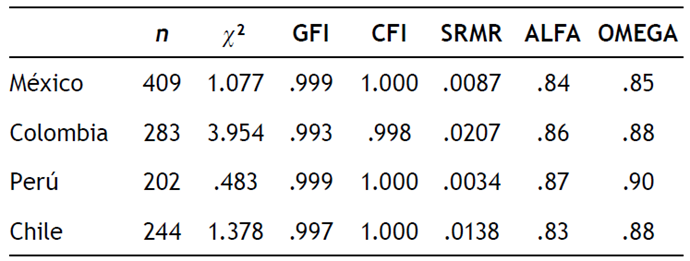

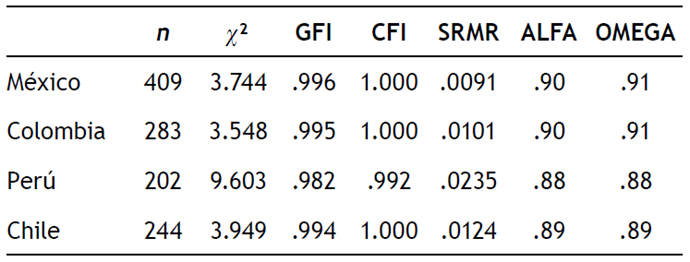

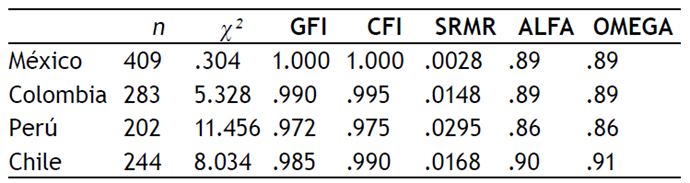

En las Tablas 3, 4, 5, 6y la 7 se resumen los indicadores de bondad de ajuste resultantes del análisis factorial confirmatorio y los coeficientes de consistencia interna para cada escala del estudio, en los cuatro países.

Tabla 3 Indicadores de bondad de ajuste obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio para la escala de “paciencia” e índices de consistencia interna en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; x² = chi cuadrado; GFI = índice de bondad de ajuste; CFI = índice comparativo de ajuste; SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado; ALFA = coeficiente de consistencia interna de Cronbach y OMEGA = coeficiente de consistencia interna de McDonald.

Tabla 4 Indicadores de bondad de ajuste obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio para la escala de “estrés” e índices de consistencia interna en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; x² = chi cuadrado; GFI = índice de bondad de ajuste; CFI = índice comparativo de ajuste; SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado; ALFA = coeficiente de consistencia interna de Cronbach y OMEGA = coeficiente de consistencia interna de McDonald.

Tabla 5 Indicadores de bondad de ajuste obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio para la escala de “miedo a contraer COVID-19” e índices de consistencia interna en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; x² = chi cuadrado; GFI = índice de bondad de ajuste; CFI = índice comparativo de ajuste; SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado; ALFA = coeficiente de consistencia interna de Cronbach y OMEGA = coeficiente de consistencia interna de McDonald.

Tabla 6 Indicadores de bondad de ajuste obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio para la escala de “bienestar psicológico” e índices de consistencia interna en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; x² = chi cuadrado; GFI = índice de bondad de ajuste; CFI = índice comparativo de ajuste; SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado; ALFA = coeficiente de consistencia interna de Cronbach y OMEGA = coeficiente de consistencia interna de McDonald.

Tabla 7 Indicadores de bondad de ajuste obtenidos mediante análisis factorial confirmatorio para la subescala de “agresión reactiva” e índices de consistencia interna en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; X² = chi cuadrado; GFI = índice de bondad de ajuste; CFI = índice comparativo de ajuste; SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado; ALFA = coeficiente de consistencia interna de Cronbach y OMEGA = coeficiente de consistencia interna de McDonald.

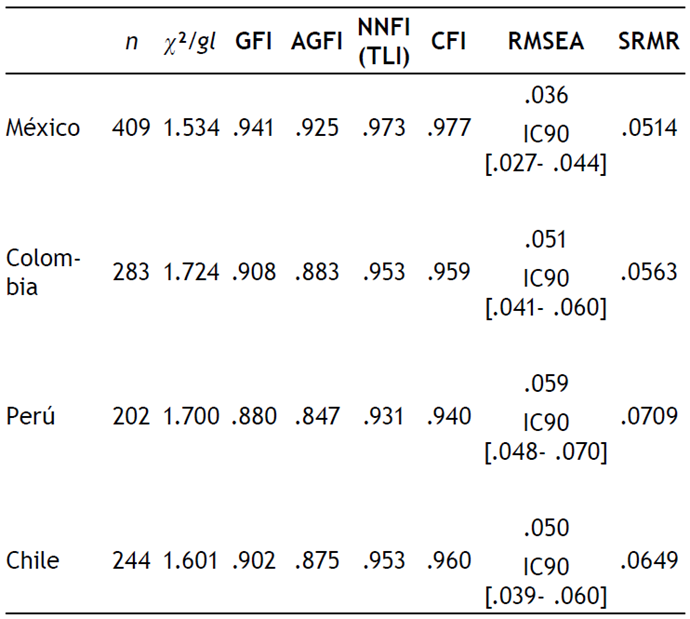

Finalmente, en la Tabla 8 se presentan los indicadores de bondad de ajuste para el modelo estructural sobre el bienestar psicológico y la agresión reactiva en los cuatro países del estudio.

Tabla 8 Indicadores de bondad de ajuste del modelo estructural sobre el bienestar psicológico y la agresión reactiva en México, Colombia, Perú y Chile

Nota: n = número de participantes; X²/gl: chi cuadrado relativo; GFI = índice de bondad de ajuste; AGFI = índice corregido de bondad de ajuste; NNFI = índice de ajuste no normado; CFI = índice comparativo de ajuste; RMSEA = raíz cuadrada promedio del error estandarizado de aproximación y SRMR = raíz cuadrada promedio del residuo estandarizado.

Discusión

La hipótesis de este estudio considera que no habría diferencias en el tamaño del efecto de la varianza explicada en las variables dependientes bienestar psicológico y agresión reactiva, entre México, Colombia, Perú y Chile, usando como variables independientes la paciencia, el estrés y el miedo a contraer COVID-19. En este estudio donde participaron personas de todos los niveles, tanto económicos como educativos de la población de cuatro países latinoamericanos, se pudo apreciar que la hipótesis planteada recibió apoyo provisional.

La evidencia recabada apoya la hipótesis en el caso del bienestar psicológico, el tamaño del efecto de las varianzas explicadas fue grande en los cuatro países. En el caso de la agresión reactiva, también se halló un tamaño del efecto grande para las varianzas explicadas en Colombia, Chile y Perú, pero no en el caso de México, donde fue mediano. Estos hallazgos pueden interpretarse en el sentido de que las variables independientes paciencia, estrés y miedo a contraer COVID-19 del modelo estructural usado permiten explicar de manera similar tanto el bienestar psicológico, como de la agresión reactiva en los cuatro países latinoamericanos, aunque las muestras no eran probabilísticas y presentaban diferencias en edad y escolaridad, cuando menos.

Con relación a la influencia de las variables independientes sobre el bienestar psicológico, se encuentra una influencia generalizada positiva de la paciencia sobre el bienestar psicológico en las cuatro muestras, en consonancia con otros estudios en contextos relativamente diferentes (Cox et al., 2021; Schnitker & Emmons, 2007). Sin embargo, la paciencia no influyó sobre la agresión reactiva en las muestras de México, Colombia y Chile, pero sí lo hizo positivamente en el caso de Perú. A partir de estos resultados con diferentes países, se puede recomendar con cierto grado de seguridad, que para aumentar el bienestar psicológico es indispensable en las intervenciones de los profesionales en salud mental, se diseñen estrategias para promover y fomentar la paciencia. Al respecto, según Aghababaei y Tabik (2015), “para establecer la generalización de la paciencia como un predictor único del bienestar mental, es importante mostrar su consistencia transcultural” (p. 1). Precisamente, este estudio ayuda en el logro de tan importante objetivo.

El estrés fue otra variable independiente con influencia generalizada en las cuatro muestras, influyó negativamente en el bienestar psicológico en todos los casos y positivamente en la agresión reactiva, como ya se ha encontrado en otros estudios; para el caso del bienestar psicológico, véase a Aslam et al. (2021), Birditt et al. (2021) y Nataraj y Reddy (2021), mientras que, para la agresión reactiva, consúltense a Fite et al. (2015) y Brown et al. (2016). Por otro lado, según Braun-Lewensohn et al. (2021), los estudios concluyen que las medidas de control del COVID-19, como el confinamiento, son un factor estresante que vulnera la salud mental y promueve la ira, lo que podría explicar, en parte, la influencia del estrés en la agresión reactiva en este estudio. Además de fomentar la paciencia, se recomienda también diseñar estrategias para la reducción del estrés, de modo que se logre aumentar el bienestar psicológico como disminuir la agresión reactiva.

Asimismo, podemos decir que la capacidad explicativa de las variables independientes es elevada, tanto teóricamente como en términos prácticos, de modo que este conocimiento puede trasladarse al plano de su uso para el aumento del bienestar psicológico y la reducción de la agresión reactiva, pues esto conllevaría muchos efectos benéficos sobre la salud física, psicológica y social de los individuos, los grupos y la sociedad en general. Esto puede ser posible si los gobiernos de los diferentes niveles (municipal, estatal y federal), así como grupos organizados de la sociedad civil, empresas y universidades, llevan a la práctica una campaña en los diferentes medios masivos de comunicación para promover y capacitar en la adquisición de habilidades psicológicas de fomento a la paciencia y la reducción del estrés.

Con relación a la influencia del miedo a contraer el COVID-19, los resultados son dispares, dependiendo de cada muestra. Por ejemplo, tanto en México como en Chile no mostró influencia alguna, ya sea sobre el bienestar psicológico o la agresión reactiva. En Colombia, en cambio, no tuvo influencia sobre la agresión reactiva, pero sí afectó positivamente al bienestar psicológico. En Perú, en sentido contrario, no tuvo influencia en el bienestar psicológico, pero sí afectó negativamente a la agresión reactiva. Los resultados de este estudio son similares al de Cox et al. (2021), quienes no encontraron que el miedo a la mortalidad por coronavirus predijera sobre el bienestar.

Por un lado, es posible que estas influencias disímiles estén relacionadas con las diferentes formas en que los gobiernos de los países hayan enfrentado con estrategias relativamente distintas al COVID-19 y el momento a partir del cual iniciaron las políticas públicas de prevención. Por otro, obedezca a que la pandemia por COVID-19 estaba comenzando, por tanto, se contaba con poca información al respecto que podría conducir más a sentimientos de incertidumbre que de bienestar en sus inicios, lo que llevaría al uso de otras estrategias como la esperanza para afrontar el momento presente (Petti, 2022) y, por ende, de paciencia para mantener la esperanza (Khormaei et al., 2014).

Entre las limitaciones de este estudio está el método de reclutamiento utilizado que requería acceso a internet por los participantes, decisión que se tomó debido a las restricciones que imponía el COVID-19 al momento de recopilar los datos. Se trata, por tanto, de una muestra por conveniencia, que probablemente dejó afuera a quienes no tenían acceso a internet, quizá la población de menores recursos económicos, lo cual conlleva un sesgo desafortunado. Por esta razón, pese a lo amplio de la muestra, esta no es representativa de toda la población, por lo que la generalización de los resultados debe observarse con cuidado. Específicamente, la cantidad de participantes recabada para cada país fue muy reducida, a excepción, tal vez, del caso de México. Otra limitación es su diseño transversal, lo que impide hablar estrictamente en términos de relaciones causa-efecto. Si bien en este estudio se probaron modelos estructurales, es necesario confirmar estas relaciones en un estudio de carácter longitudinal.

Este estudio es un modesto ejemplo que permite alentar la investigación psicológica usando muestras de distintos países latinoamericanos, lo que nos posibilita conocer mejor la importancia benéfica del uso de algunas variables psicológicas para afrontar a otras que afectan desfavorablemente la salud mental de los ciudadanos. Finalmente, es conveniente acotar los resultados y su interpretación dentro del contexto en el que se hizo el estudio: la pandemia global del COVID-19. Sería apropiado realizarlo de nuevo en unos años más, cuando ya esté libre completamente la región de este virus, para ver si hay replicabilidad en los hallazgos. En conclusión, puede decirse que las variables adaptativas protegen la salud mental y amortiguan los efectos adversos ante situaciones críticas e inesperadas de la vida como lo es una pandemia, pudiendo acudir al uso práctico de este conocimiento para lograr una mejor sociedad.