Introducción

La participación política implica comportamientos, actos y actitudes que se llevan a cabo con el fin de influir en los asuntos públicos. A partir de estas prácticas los ciudadanos exteriorizan mediante acciones políticas sus apoyos o demandas con el fin de incidir en la toma de decisiones (Sánchez y Leyva, 2015). Sin embargo, el poco uso de este tipo de prácticas da cuenta de una dificultad para poder consolidar y plasmar los intereses de grupo en las políticas y programas. En el caso colombiano, se registran altos niveles de abstención electoral a lo largo de su historia (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013) y bajos promedios en asistencia a espacios de participación local y de involucramiento político (Observatorio de la Democracia, 2016). Por lo tanto, la influencia en los asuntos públicos por parte de los grupos de interés y la sociedad civil en general puede verse afectada por la poca participación que se lleva a cabo en los espacios electorales y no electorales. Dicho escenario se complejiza más debido a la influencia del conflicto armado en generar abstención electoral y desafección política entre los electores (Torres, 2013). De ahí que el distanciamiento hacia los mecanismos de participación y de debate público pueda afectar en mayor medida a ciertos grupos de la población. De este modo, estudios sobre participación de víctimas han detectado apatía hacia la participación y un desinterés por las instancias, medios y mecanismos de participación (Berrío, 2013).

En el marco de un contexto de posacuerdo, una baja representación de las víctimas o una alta apatía sobre los problemas públicos que les atañe da cuenta de una dificultad para consolidar mecanismos de reparación. Esto se debe a que el elemento principal de la reparación se relaciona con el reconocimiento público, social y moral de las víctimas, y no está centrado en las transacciones económicas o el cumplimiento de metas en torno a indicadores (Villa, 2013). Ante los retos que existen para mejorar las condiciones de los individuos expuestos a situaciones violentas, la participación política y el interés colectivo e individual por participar advierten un escenario de integración en el que las víctimas pueden posicionar sus intereses. Por ello, es importante cuestionar cuál es el comportamiento político de las personas afectadas por el conflicto en periodos que buscan construir la paz en un territorio.

En el caso colombiano, ha sido posible identificar que la presencia de actores armados lleva a que se desarrolle una alineación entre los objetivos estratégicos del actor armado con respecto a las orientaciones ideológicas y la participación electoral de las personas que viven en la zona (Gallego, 2011). Así también, la presencia de actores armados influye en la participación en organizaciones locales (Gáfaro, Ibañez y Justino, 2014). Sin embargo, no es claro qué ocurre con la participación cuando disminuyen las acciones armadas en el caso de las personas que fueron afectadas directamente por el conflicto. Por tal razón, la pregunta que guía este texto es: ¿qué relación hay entre haber sufrido un hecho victimizante durante el conflicto armado y la participación política en Colombia durante un periodo de reducción de la violencia? Así pues, se tendrán en cuenta tres años de interés -2011, 2016 y 2018-, en los cuales es posible identificar qué ocurre con la participación en un escenario en el que el país experimentó una reducción de la violencia.

1. Violencia y participación política

Debido al extenso periodo de conflicto armado en el que se ha visto envuelto el país, los estudios empíricos sobre comportamiento político han tenido el propósito de identificar cómo las dinámicas de la guerra afectan la toma de decisiones electorales y cómo permean las instituciones democráticas. De esta forma, en los espacios locales afectados por la guerra en Colombia se han construido diferentes órdenes sociales que regulan el comportamiento y el actuar de los individuos (Arjona, 2014). De acuerdo con Ana Patricia Torres (2013), el aumento de la violencia en momentos coyunturales como las elecciones genera abstención electoral y produce desafección política. En virtud de ello, los individuos que viven en contextos violentos tienden a ajustar su comportamiento y opiniones en línea con los objetivos y las orientaciones ideológicas proclamadas por el actor armado que domina la zona (Gallego, 2011).

No obstante, dichos análisis no indagan sobre las consecuencias de haber estado expuesto a hechos victimizantes una vez que disminuye la violencia en el territorio. Esto se debe, fundamentalmente, a que solo hasta un periodo reciente -desde 2013- el país comenzó a registrar menores grados de violencia (Salas, Wolff y Camelo, 2018). De este modo, el proceso de paz y el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han permitido la formación de trabajos académicos que buscan estudiar la participación política en contextos de posguerra. Así, Michael Weintraub, Juan Vargas y Thomas Flores (2015) encuentran que la influencia histórica de la guerrilla en determinados municipios influyó de forma positiva en la elección de Juan Manuel Santos como presidente en 2014. Por su parte, Guillermo Kreiman & Juan Masullo (2020) plantean que los municipios mayormente afectados por la violencia de las FARC-EP fueron propensos a respaldar el Acuerdo de paz.

En contraste con los desarrollos en el ámbito nacional, en la literatura internacional hay un cuerpo de conocimiento que ha buscado indagar, a partir de datos, qué consecuencias tiene la violencia sobre el comportamiento social e individual en periodos de posguerra. Debido a la emergencia de movimientos revolucionarios y la consolidación de la guerra como arma de lucha durante la década de 1960, una gran cantidad de países, especialmente en el hemisferio sur, han sufrido el embate de conflictos armados. Por tal razón, se ha planteado que estos países afrontan realidades y desarrollan actividades socioeconómicas de manera diferente a aquellos que no han estado expuestos a un conflicto. Producto del fin de dichos conflictos durante la primera década del siglo xxi y gracias a la recolección de datos que miden variables sociales, económicas y políticas, durante y después de una guerra, se ha constituido un cuerpo de conocimiento que busca comprender las consecuencias de las guerras civiles sobre la población en el marco de un periodo de posguerra (Bauer et al., 2016).

Investigaciones tempranas sobre el impacto de las guerras y estudios desarrollados por organismos multilaterales (World Bank Group, 2017) han encontrado que la guerra genera una afectación negativa sobre los bienes materiales y el capital humano. Aun cuando para este tipo de estudios los conflictos bélicos inciden sobre el aumento de la pobreza y los demás indicadores sociales, no es lo suficientemente claro qué ocurre en términos de comportamiento y capital social. Por lo tanto, el cuerpo de literatura mencionado anteriormente ha indagado sobre cuánto, en qué manera, a quiénes y con qué persistencia las guerras afectan el comportamiento social, ya que los legados sociales e institucionales son los menos entendidos de los impactos que tiene la guerra (Blattman y Miguel, 2010). Su propósito, entonces, es cuantificar la influencia de la exposición a la guerra sobre las dinámicas sociales (Bauer et al., 2016).

La principal conclusión a la que han llegado varios de estos estudios es que la exposición a situaciones asociadas a la guerra produce un mayor comportamiento recíproco con sus pares (Gneezy y Fessler, 2012). También se ha podido demostrar que la violencia durante una guerra civil genera nuevas formas de movilización política y otras formas de participación en términos de acción colectiva (Gilligan, Pasquale y Samii, 2014). En el caso del continente africano, se ha encontrado que la exposición a la guerra aumenta la probabilidad de vincularse a grupos políticos, reuniones comunitarias y asistencia a votaciones (Bellows y Miguel, 2009; Blattman, 2009).

Estos patrones que reflejan un mayor compromiso político no solo se mantienen en datos asociados al ámbito nacional, ni se restringen a países africanos, también es posible evidenciarlo en guerras europeas que trascendieron fronteras. Pauline Grosjean (2014) encuentra que, dentro de las naciones afectadas por la Segunda Guerra Mundial, en las guerras de la extinta Yugoslavia, la guerra civil tayika, las guerras chechenas y el conflicto en Kirguistán, haber estado expuesto a la violencia influye sobre la participación en comunidad, la acción colectiva y la membresía a partidos políticos.

Si bien las mediciones varían dependiendo de los estudios y la disposición de datos, las variables más usadas para dar cuenta de la participación política son: votación, interés en política y liderazgo comunitario. Es decir, se ha buscado medir variables de carácter electoral y no electoral, razón por la cual los individuos expuestos a la guerra buscan participar políticamente por medio de diferentes escenarios, no solo en las votaciones para elegir cargos de elección popular. Así también, los resultados indican que las mediciones sobre un mayor comportamiento político en estas variables no declinan en el tiempo (De Luca y Verpoorten, 2015).

Finalmente, es importante rescatar que los análisis desarrollados en estos países sugieren que la participación política aumenta en las zonas que fueron mayormente afectadas por la violencia (De Luca y Verpoorten, 2015). Con lo anterior, la pregunta de investigación planteada se enmarca en este cuerpo de estudio y busca llenar un vacío existente en la literatura nacional en materia de consecuencias del conflicto armado sobre las dinámicas sociales. La coyuntura de reducción de la violencia en Colombia entre 2012 y 2018 permite cuestionarse cuáles son las repercusiones de haber estado expuesto al conflicto en la participación política, una vez que se reducen los hechos victimizantes sobre la población.

2. Metodología

Para determinar la influencia que tiene haber sufrido un hecho victimizante sobre la participación política se desarrolla un análisis individual, por lo tanto, se cuestiona cómo la afectación que sufren los individuos se relaciona con la participación. Primero, se estiman modelos para cada una de las variables dependientes con respecto a la variable independiente principal en cada año de las encuestas analizadas; luego se unen las bases de datos en cuestión con el fin de identificar posibles cambios entre un periodo de persistencia del conflicto respecto a uno en que disminuye; por último, debido a que la presencia de actores armados ha sido planteada como uno de los elementos que determina la participación política, se construye una variable que da cuenta de la presencia de actores armados en cada municipio.

Los datos analizados fueron extraídos del Barómetro de las Américas para los años 2011, 2016 y 2018 (Observatorio de la Democracia, s. f. a; s. f. b; s. f. c). Esta encuesta busca medir la opinión pública de los ciudadanos a partir de un método de muestreo probabilístico y estratificado. Su universo poblacional son los ciudadanos colombianos con un margen de error cercano a 2,5% en cada una de las encuestas.

Adicionalmente, debido a que la participación política no solo se manifiesta a partir del acto de votar, se tienen en cuenta tres variables dependientes: votación, asistencia a cabildo abierto y participación en manifestaciones públicas. La variable independiente principal es afectación conflicto, la cual se construye a partir de un conjunto de variables que indagan al individuo sobre la afectación que sufrió en el marco del conflicto armado.

2.1 Descripción de las variables

Debido a que la participación política no solo se manifiesta a partir del acto de votar, esta investigación tiene en cuenta tres variables dependientes: en primer lugar, se establece la variable votación que, en términos de la encuesta, se indaga con base en la pregunta: ¿votó usted en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2010/2014/2018?; en segundo lugar, la variable asistencia a protesta pública se desarrolla a partir de la pregunta: ¿en los últimos doce meses ha participado en una manifestación o protesta pública?; en tercer lugar, la variable asistencia a cabildos se mide a partir de la pregunta: ¿ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal durante los últimos doce meses?

La variable independiente principal que se tiene en cuenta es afectación del conflicto sobre el individuo -afectación conflicto-. Para el análisis individual, en el Barómetro de las Américas (Observatorio de la Democracia, s. f. a; s. f. b; s. f. c) hay un grupo de preguntas asociadas a la afectación del conflicto sobre el encuestado. Si bien se han realizado diferentes preguntas durante el desarrollo de esta encuesta en Colombia, se tienen en cuenta las cinco categorías que fueron vinculadas en la encuesta de 2018 y en la de 2016, al igual que las tres categorías en la de 2011. Para ello se preguntó al encuestado si por razonas del conflicto fue afectado o no en alguna de las siguientes modalidades: i) pérdida o desaparición de algún familiar; ii) abandono del país de algún familiar; iii) abandono o refugio de algún familiar; iv) secuestro de algún familiar; y v) despojo de tierra a algún familiar. Vale la pena aclarar que se creó una variable a partir de la cual se identifique afectación de la violencia sobre los individuos sin distinguir el tipo de hecho, es decir, se agrupan los cinco hechos mencionados dentro de una variable para contrastar entre individuos afectados y no afectados por la violencia.

Según Miguel García y Carlos Cantor (2018), es posible establecer tres elementos por los cuales los individuos participan en política: recursos, motivaciones hacia la política -factores psicológicos- y el contexto en el que están enmarcados. En este sentido, dichos elementos dan cuenta de las variables de control que se usan en los modelos. Su propósito fundamental es aislar otras motivaciones que sustentan la participación política de la afectación a la violencia.

En primer lugar, los recursos dan cuenta de aspectos o elementos con los que cuentan los individuos para participar, por lo tanto, se incluyen las siguientes variables: i) individuo informado: ¿con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos o el internet?, ¿cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos de América?, ¿cuánto tiempo dura el periodo presidencial en Colombia?; ii) educación: ¿cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?; iii) ingresos, para este caso se construyó un índice de riqueza como lo plantea el Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), el cual consiste en aplicar el método de análisis de componentes principales (PCA) a un conjunto de bienes del hogar -nevera, teléfono celular, carro, lavadora, motocicleta, agua potable, cuarto de baño y computadora-, lo cual garantiza un indicador de bienestar económico, teniendo en cuenta la posesión de los bienes en cuestión (Córdova, 2009).

En segundo lugar, las motivaciones hacia el sistema político hacen referencia a las percepciones que tienen los individuos sobre la política del país. Para ello se incluyen las siguientes variables: i) interés en política: ¿qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?; ii) simpatía con un partido político: ¿en este momento simpatiza con algún partido político?; finalmente, el contexto se mide a partir de los datos extraídos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, s. f.) sobre la cantidad de hechos asociados en los municipios del país.

2.2 Estadísticas descriptivas

Los datos descriptivos dan cuenta de una realidad histórica que ha afectado a Colombia, esto es, la baja participación política. Dicho aspecto se refleja en los pocos cambios que sufre la participación durante los años estudiados, lo cual se relaciona con la poca asistencia en el ámbito no electoral y la constante abstención electoral (véase Tabla 1).

Tabla 1 Participación política, 2011, 2016 y 2018.

| Respuestas en cada categoría (%) | |||

|---|---|---|---|

| 2011 | 2016 | 2018 | |

| Votación elecciones presidenciales* | |||

| Sí votó | 68,40 | 61,39 | 66,97 |

| No votó | 31,60 | 38,61 | 33,03 |

| Cabildos abiertos, durante los últimos doce meses | |||

| Sí asistió | 7,03 | 11,1 | 9,7 |

| No asistió | 92,97 | 88,9 | 90,3 |

| Manifestación o protesta pública, durante los últimos doce meses | |||

| Sí asistió | 6,92 | 10,07 | 11,14 |

| No asistió | 92,68 | 89,93 | 88,86 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c). *

Esta pregunta se formuló sobre las últimas elecciones presidenciales: para 2011, sobre las elecciones de 2010; para 2016, sobre las de 2014; y para 2018, las que se realizaron ese mismo año.

Con el fin de medir la presencia de actores armados en los municipios se creó una variable a partir de la cantidad de hechos registrados por el CNMH (s. f.) durante los cuatro años anteriores a la realización de la encuesta. Esto se debe a que la presencia e influencia de los actores armados está determinada y puede ser medida con base en las actuaciones que se llevan a cabo en los municipios. Dicho aspecto permite captar la presencia armada a partir de la violencia ejercida sobre la población e identificar la influencia que tiene sobre los individuos (véase Tabla 2).

Tabla 2 Afectación de la violencia en el ámbito municipal.

| Respuestas en cada categoría por conteo de hechos | ||||

| Mayo 2007-junio 2011 | Agosto 2012-julio 2016 | Septiembre 2014-agosto 2018 | Total | |

| Total hechos | 16 676 | 8082 | 2160 | 26 908 |

| Acciones bélicas | 3756 | 3742 | 620 | 8118 |

| Asesinato selectivo | 5554 | 1685 | 904 | 8143 |

| Ataque poblaciones | 3 | 7 | 0 | 10 |

| Atentado terrorista | 20 | 25 | 14 | 59 |

| Daño bienes | 1510 | 1518 | 330 | 3358 |

| Desaparición forzada | 4352 | 541 | 171 | 5064 |

| Masacre | 150 | 35 | 12 | 197 |

| Secuestro | 1331 | 529 | 109 | 1969 |

Fuente: elaboración propia a partir de CNMH (s. f.).

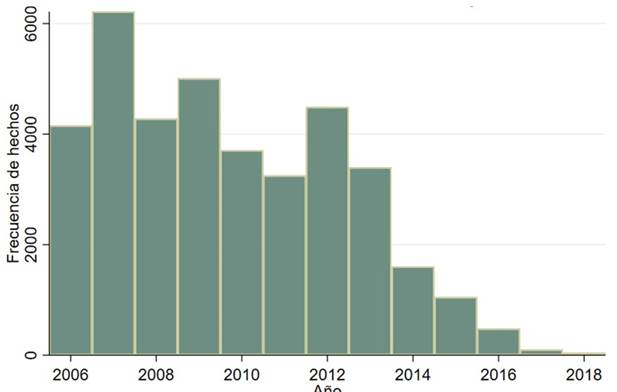

Durante los años estudiados hubo una reducción de la violencia, aspecto que resalta el hecho de que en un periodo de casi diez años la violencia se vio sustancialmente reducida. Esto se produjo, fundamentalmente, por el desarrollo de un escenario de desescalamiento del conflicto y las intenciones de pacificación del territorio por parte de los actores armados (véase Gráfica 1).

Fuente: elaboración propia a partir de CNMH (s. f.).

Gráfica 1 Frecuencia de hechos entre 2006 y 2018.

La variable independiente principal se construyó con base en la agregación de las siguientes variables: desaparición forzada, exilio, desplazamiento, secuestro y despojo de tierras. La información contenida en la encuesta da cuenta de que un porcentaje cercano a 40% de los encuestados fueron afectados por alguna de ellas.

Tabla 3 Afectación individual de la violencia.

| Respuesta en cada categoría (%) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011* | 2016 | 2018 | ||||

| Sí | No | Sí | No | Sí | No | |

| Total de personas afectadas | 32,53 | 67,47 | 39,89 | 60,11 | 40,47 | 59,53 |

| Desaparición forzada | 24,57 | 75,43 | 28,50 | 71,50 | 22,88 | 77,12 |

| Exilio | 4,61 | 95,39 | 6,41 | 93,59 | 9,28 | 90,72 |

| Desplazamiento | 19,51 | 80,49 | 23,45 | 76,55 | 26,13 | 73,87 |

| Secuestro | 4,69 | 95,31 | 4,40 | 95,60 | ||

| Despojo de tierra | 15,24 | 94,76 | 19,87 | 80,13 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c). * Para la encuesta de 2011 no se plantearon las preguntas asociadas a secuestro y despojo de tierras.

2.3 Modelo de estimación

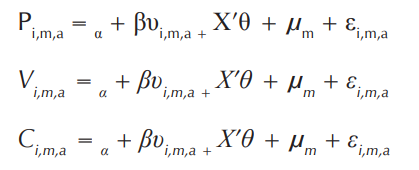

El modelo de estimación a partir del cual se busca determinar la incidencia de la afectación en la participación es el modelo de probabilidad lineal (MPL). Este método es pertinente cuando se busca estimar los efectos marginales en una variable dependiente binaria y establecer términos de interacción dentro de un modelo (Chatla y Shmueli, 2013). Por tanto, se tomaron tres variables dependientes a partir de un conjunto de individuos i, en determinados municipios m y, en los modelos que lo requirieron, asociados a un año a en específico: la variable P i,m,a hace referencia a la asistencia a manifestaciones públicas; la variable V i,m,a indica el voto para las elecciones presidenciales; y la variable C i,m,a da cuenta de la asistencia a reuniones de cabildo abierto o sesión municipal.

En términos de las variables independientes, la variable ( i,m,a hace referencia a la afectación que sufrió un individuo producto del conflicto armado; por su parte, la variable ( contiene los grupos de variables asociados a recursos, motivaciones hacia la política y elementos sociodemográficos; finalmente, la variable ( da cuenta de los efectos fijos en el ámbito municipal, producto de aquellas variables que no pueden ser observadas.

3. Resultados

Teniendo en cuenta el análisis individual que se desarrolla en este artículo, se indaga respecto a cuál es la relación que tiene haber estado expuesto a un hecho victimizante respecto a las modalidades de participación política en cuestión. De igual manera, se busca establecer si existe un cambio en la participación política de estas personas debido al proceso de paz.

Como primera medida, se analiza, para cada uno de los años en cuestión, qué relación tiene haber estado expuesto al conflicto respecto a la participación política en las tres variables dependientes de interés; tanto para un periodo en que permanece el conflicto (2011), como en periodos de disminución de este (2016 y 2018). Frente al ajuste de los modelos se puede afirmar que son significativos y que las variables independientes explican la participación política. Los resultados presentados en la Tabla 4 indican que, si un individuo ha sido afectado por el conflicto, aumenta la probabilidad de participar en política para los casos de protesta pública y asistencia a cabildos, respecto a quienes no fueron afectados. Estos resultados son aplicables a los años 2016 y 2018, en los que se experimentó una reducción en la violencia y en el accionar de los grupos armados.

Tabla 4 Modelo de probabilidad lineal para cada variable dependiente, 2011, 2016 y 2018.

| 2011 | 2016 | 2018 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | |

| Afectación conflicto | 0.024 | -0.002 | 0.022 | 0.136*** | 0.065*** | 0.072*** | 0.015 | 0.042** | 0.055*** |

| (0.025) | (0.014) | (0.015) | (0.025) | (0.020) | (0.019) | (0.024) | (0.017) | (0.016) | |

| Individuo informado | 0.050** | 0.015 | 0.001 | 0.083*** | -0.026 | -0.002 | 0.062** | -0.004 | -0.025* |

| (0.025) | (0.014) | (0.014) | (0.026) | (0.019) | (0.017) | (0.024) | (0.017) | (0.015) | |

| Educación | 0.004* | 0.000 | 0.002* | 0.012*** | 0.003 | 0.005* | 0.010*** | 0.002 | 0.005** |

| (0.002) | (0.001) | (0.001) | (0.004) | (0.003) | (0.003) | (0.004) | (0.002) | (0.002) | |

| Índice de riqueza | 0.010 | 0.019*** | -0.001 | 0.010 | -0.003 | 0.002 | 0.034*** | -0.003 | -0.010 |

| (0.010) | (0.006) | (0.006) | (0.009) | (0.007) | (0.007) | (0.009) | (0.006) | (0.006) | |

| Interés en política | 0.045* | 0.056*** | 0.059*** | 0.095*** | 0.120*** | 0.036* | 0.107*** | 0.120*** | 0.053*** |

| (0.026) | (0.016) | (0.016) | (0.027) | (0.023) | (0.020) | (0.025) | (0.020) | (0.017) | |

| Simpatía partidista | 0.144*** | 0.025 | 0.052*** | 0.169*** | 0.073*** | 0.075*** | 0.119*** | 0.054*** | 0.033* |

| (0.027) | (0.018) | (0.019) | (0.028) | (0.025) | (0.025) | (0.025) | (0.021) | (0.018) | |

| Edad en años cumplidos | 0.009*** | -0.001*** | 0.000 | 0.010*** | -0.002*** | 0.002** | 0.006*** | -0.002*** | 0.001 |

| (0.001) | (0.000) | (0.000) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.000) | |

| Género | 0.058** | -0.021 | -0.015 | 0.046* | -0.023 | -0.023 | 0.022 | -0.018 | -0.027* |

| (0.023) | (0.013) | (0.013) | (0.023) | (0.017) | (0.016) | (0.022) | (0.015) | (0.014) | |

| Urbano-rural | -0.071** | -0.019 | 0.009 | 0.009 | -0.029 | 0.046 | 0.088** | -0.008 | 0.063** |

| (0.032) | (0.017) | (0.020) | (0.037) | (0.027) | (0.029) | (0.036) | (0.022) | (0.028) | |

| Efectos fijos municipio | |||||||||

| Observaciones | 1481 | 1482 | 1465 | 1508 | 1520 | 1501 | 1625 | 1624 | 1604 |

| Pseudo R2 | 0.156 | 0.107 | 0.080 | 0.204 | 0.115 | 0.113 | 0.155 | 0.116 | 0.160 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c). *** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1. Nota: errores estándar entre paréntesis.

Debido a que para construir la variable sobre exposición a la violencia se agruparon las respuestas individuales de los tipos de hechos victimizantes, es necesario identificar si alguno de estos influye en mayor medida sobre las variables de participación política. Esto puede ser causa de la heterogeneidad que presenta el grupo de afectados por la violencia debido a la multiplicidad de acciones a las que han estado expuestos. Para ello se construyeron modelos en los que la variable independiente principal es el tipo de hecho particular al que estuvo expuesto el individuo (véanse Tablas 5, 6 y 7).2 No fue posible establecer que algún tipo de hecho afectara en mayor medida o fuese más determinante respecto a la participación en alguno de los mecanismos estudiados. Por lo tanto, no hay evidencia que sustente una posible diferenciación frente a cómo algún tipo de hecho en específico puede influir en la participación política para el caso de las variables dependientes estudiadas.

Tabla 5 Modelo de probabilidad lineal por tipo de hecho, 2011.

| Tipo de hecho | Votación | Protesta | Cabildo |

|---|---|---|---|

| Desaparición | 0.043 (0.027) | -0.009 (0.015) | 0.017 (0.017) |

| Exilio | 0.038 (0.052) | 0.002 (0.036) | 0.135*** (0.048) |

| Desplazamiento | -0.030 (0.029) | 0.011 (0.018) | 0.025* (0.019) |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: errores robustos estándar entre paréntesis.

Tabla 6 Modelo de probabilidad lineal por tipo de hecho, 2016.

| Tipo de hecho | Votación | Protesta | Cabildo |

|---|---|---|---|

| Desaparición | 0.097*** (0.028) | 0.049** (0.023) | 0.070*** (0.023) |

| Exilio | 0.027 (0.045) | -0.013 (0.034) | 0.079* (0.042) |

| Desplazamiento | 0.109*** (0.028) | 0.045** (0.022) | 0.083*** (0.022) |

| Secuestro | 0.072 (0.052) | 0.065 (0.047) | 0.023 (0.041) |

| Despojo | 0.068** (0.031) | 0.078*** (0.025) | 0.040* (0.022) |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. b). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: errores robustos estándar entre paréntesis.

Tabla 7 Modelo de probabilidad lineal por tipo de hecho, 2018.

| Tipo de hecho | Votación | Protesta | Cabildo |

|---|---|---|---|

| Desaparición | 0.005 (0.026) | 0.051** (0.021) | 0.042** 0.019) |

| Exilio | 0.012 (0.038) | 0.046 (0.032) | 0.081** (0.032) |

| Desplazamiento | 0.012 (0.025) | 0.043** (0.019) | 0.053*** (0.018) |

| Secuestro | 0.056 (0.050) | -0.007 (0.043) | 0.113*** (0.048) |

| Despojo | -0.041 (0.028) | 0.003 (0.021) | 0.073*** (0.021) |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. c). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: errores robustos estándar entre paréntesis.

Hasta este punto se puede identificar que existe una relación entre haber estado expuesto a la violencia y el aumento de la probabilidad de ser parte de espacios de participación política no electoral; sin embargo, esto se analiza teniendo en cuenta cada una de las encuestas analizadas por separado, por lo que se establece una relación por cada año y no se identifica un posible cambio entre un periodo de reducción de la violencia frente a un periodo en que se mantienen las hostilidades. De ahí que se haga necesario construir una estrategia que logre captar posibles cambios en la participación de los individuos afectados, producto de eventos que puedan transformar las dinámicas del conflicto.

El desarrollo del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional consolidó un periodo de desescalamiento del conflicto, razón por la cual se hace necesario determinar si la participación política cambia en sus diferentes manifestaciones después de 2016, tras la firma el Acuerdo de paz, y desde 2012, cuando se inició el proceso. En este sentido, se generó una variable de interacción por año para identificar si al cambiar de un periodo a otro la probabilidad de participar en política también varía. Vale la pena aclarar que se analiza el periodo en cuestión porque, si bien el Acuerdo de paz fue suscrito en 2016, la transición y consolidación hacia un periodo de reducción de violencia y desescalamiento del conflicto se solidificó durante los años que antecedieron a la firma.

Como se puede observar en la Tabla 8, al unir las bases de 2018 y 2016 -periodo de reducción de la violencia-, así como las bases de 2018 y 2011 y, las de 2016 y 2011, hay un aumento en la participación en espacios de participación no electoral desde 2011 hasta 2016 y 2018, mientras que hay una reducción en la probabilidad de asistir al proceso electoral presidencial durante este mismo periodo.

Tabla 8 Interacción de los modelos de probabilidad lineal por tipo de hecho, año antes y después del Acuerdo de paz.

| 2011-2016 | 2011-2018 | 2016-2018 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tipo de hecho | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo |

| Año | -0.079*** (0.02) | 0.073*** (0.01) | 0.046*** (0.01) | -0.031* (0.02) | 0.042*** (0.01) | 0.031*** (0.01) | 0.072*** (0.02) | 0.038*** (0.01) | 0.049*** (0.01) |

| Afectación conflicto | 0.065*** (0.02) | 0.011 (0.011) | 0.043*** (0.01) | 0.02 (0.02) | 0.022** (0.01) | 0.029*** (0.01) | 0.045*** (0.016) | -0.034*** (0.01) | -0.021** (0.01) |

| Variables de control | |||||||||

| N | 2989 | 3002 | 2966 | 3106 | 3106 | 3069 | 3133 | 3144 | 3105 |

| Pseudo R2 | 0.1179 | 0.0901 | 0.0741 | 0.0862 | 0.0922 | 0.0628 | 0.1116 | 0.0905 | 0.077 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: errores robustos estándar entre paréntesis.

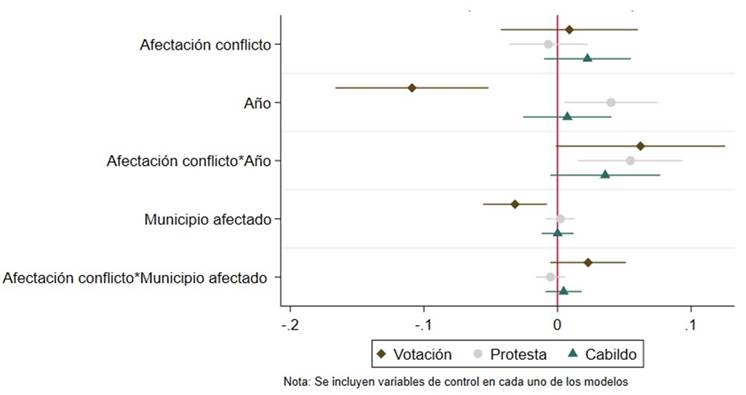

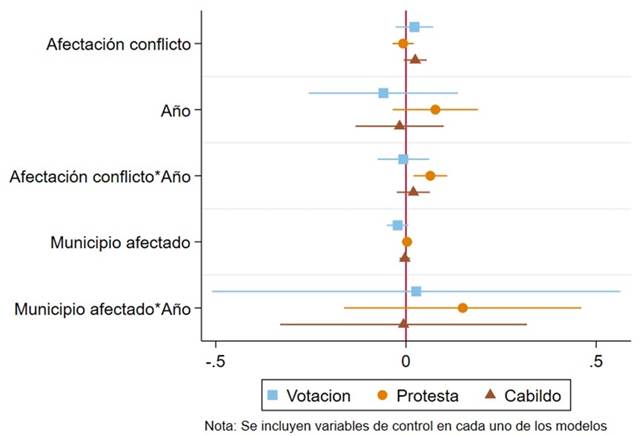

Así también, al usar la técnica de análisis factorial (véase Tabla 9) es posible afirmar que la interacción entre afectación por el conflicto y un cambio de periodo resulta ser significativa para las tres modalidades estudiadas.

Tabla 9 Interacción de los modelos de probabilidad lineal por tipo de hecho, año antes y después del proceso y el Acuerdo de paz.

| 2011-2016 | 2011-2018 | 2016-2018 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tipo de hecho | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo |

| Afectación conflicto | 0.023 | -0.010 | 0.025 | 0.022 | -0.007 | 0.024 | 0.125*** | 0.062*** | 0.070*** |

| (0.025) | (0.014) | (0.015) | (0.025) | (0.014) | (0015) | (0.024) | (0.019) | (0.018) | |

| Año | -0.155*** | 0.004 | -0.002 | -0.059 | 0.077 | -0.017 | 0.129*** | -0.032 | -0.020 |

| (0.053) | (0.032) | (0.032) | (0.100) | (0.057) | (0.059) | (0.045) | (0.034) | (0.031) | |

| Afectación conflicto3 año | 0.099*** | 0.061** | 0.053** | -0.007 | 0.064*** | 0.019 | -0.104*** | -0.019 | -0.017 |

| (0.035) | (0.024) | (0.024) | (0.035) | (0.023) | (0.022) | (0.033) | (0.025) | (0.023) | |

| Municipio afectado4 año | -0.055 | -0.108 | -0.041 | 0.027 | 0.149 | -0.006 | 0.041 | 0.016 | -0.000 |

| (0.137) | (0.085) | (0.093) | (0.274) | (0.159) | (0.165) | (0.059) | (0.046) | (0.039) | |

| Municipio afectado | -0.031* | -0.011 | 0.001 | -0.022 | 0.003 | -0.003 | 0.045 | -0.016 | -0.003 |

| (0.017) | (0.009) | (0.009) | (0.014) | (0.007) | (0.007) | (0.035) | (0.025) | (0.023) | |

| Variables de control | |||||||||

| Efectos fijos por municipio | |||||||||

| N | 2989 | 3002 | 2966 | 3106 | 3106 | 3069 | 3133 | 3144 | 3105 |

| Pseudo R2 | 0.172 | 0.105 | 0.095 | 0.138 | 0.103 | 0.120 | 0.158 | 0.102 | 0.112 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c) y de CNMH (s.f.). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: errores estándar entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c) y de CNMH (s. f.).

Gráfica 2 Estimaciones de interacción 2011, 2016 y 2018.

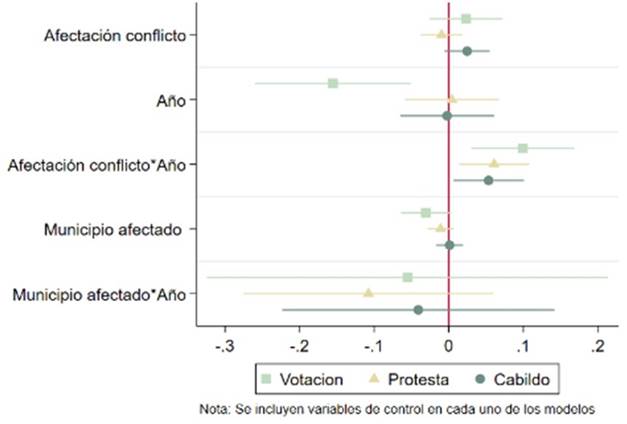

En las Gráficas 3 y 4, para los modelos sobre votación, se puede identificar que la probabilidad de votar en elecciones presidenciales en 2014 fue mayor que en las elecciones de 2010. A la par de esto, la variable asistencia a protesta pública presenta un aumento significativo desde 2011 hasta 2016 y 2018. Por su parte, la variable cabildo abierto aumenta entre 2011 y 2016, pero no hay evidencia estadística para establecer un cambio entre 2011 y 2018.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c) y de CNMH (s. f.).

Gráfica 3 Estimación de interacción 2011-2016.

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c) y de CNMH (s. f.).

Gráfica 4 Estimación de interacción 2011-2018.

Debido a que la literatura asociada a participación política y afectación por la violencia ha logrado establecer que en Colombia la presencia de actores armados determina y está relacionada con la participación, es necesario identificar si al introducir esta variable en el marco de un periodo de reducción de la violencia el supuesto se mantiene. Para ello, a estos modelos se les incluye una variable independiente que toma en cuenta la cantidad de hechos presentados cuatro años antes a la realización de la encuesta en el municipio al que pertenece cada una de las observaciones que están en el Barómetro de las Américas. Teniendo en cuenta la tabla 6, en periodos donde persiste la violencia -cuatro años antes a la realización de la encuesta de 2011-, la presencia de actores armados influye en las tres modalidades de participación. Esto también se puede corroborar en las Gráficas 3 y 4 debido a que, al construir una interacción entre municipios afectados por actores armados con respecto a un cambio de periodo por el Acuerdo de paz, no se encuentra evidencia estadística para afirmar que la presencia de actores armados haya cambiado la participación política de los individuos que viven en dichos municipios. En consecuencia, para el caso de la encuesta del 2011 (véase Tabla 10), a medida que se presentan más acciones de actores armados en un municipio, la probabilidad de asistir a espacios de participación política disminuye. Frente a esto, en periodos de reducción de la violencia la presencia de actores armados no resulta ser significativa, es decir, no influye en la participación política en las tres modalidades.

Tabla 10 Modelo de probabilidad lineal para cada año y para cada variable dependiente.

| Tipo de hecho | 2011 | 2016 | 2018 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | Votación | Protesta | Cabildo | |

| Afectación conflicto | 0.026 (0.024) | -0.002 (0.014) | 0.027* (0.015) | 0.124*** (0.024) | 0.048** (0.018) | 0.062*** (0.018) | 0.025 (0.023) | 0.032** (0.016) | 0.045*** (0.016) |

| Municipio afectado5 | -0.069*** (0.012) | -0.012*** (0.004) | -0.010* (0.017) | -0.012 (0.011) | -0.018** (0.009) | -0.012 (0.009) | -0.011 (0.010) | 0.006 (0.008) | -0.005 (0.007) |

| Variables de control | |||||||||

| N | 1477 | 1478 | 1461 | 1519 | 1531 | 1512 | 1625 | 1624 | 1604 |

| Pseudo R2 | 0.1378 | 0.0470 | 0.0391 | 0.1637 | 0.0712 | 0.0623 | 0.1088 | 0.0692 | 0.0539 |

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de la Democracia (s. f. a; s. f. b; s. f. c) y de CNMH (s. f.). *** p< 0.01 ** p< 0.05 *p<0.1. Nota: Errores robustos estándar entre paréntesis.

4. Análisis y discusión

Los resultados descritos entrañan una serie de consecuencias analíticas y teóricas: i) en periodos de reducción de la violencia, haber sido afectado por un hecho victimizante está relacionado con un aumento en la asistencia a espacios de participación no electoral; ii) los espacios de participación que permiten la integración como grupo de las personas afectadas y que garantizan la posibilidad de reivindicar sus derechos resultan ser significativos en un periodo de reducción de la violencia; iii) la reducción de la violencia y sus respectivas consecuencias, tales como la reactivación de los espacios democráticos y la generación de exigencias por parte de las víctimas, conllevan a que se incremente la asistencia a espacios de participación política no electoral; y iv) para las personas afectadas por el conflicto, la votación en elecciones presidenciales está condicionada por coyunturas electorales a partir de las cuales puedan vincularse y verse representadas en las discusiones de las élites políticas.

Los resultados sugieren que existe una relación positiva y significativa entre ser afectado por la violencia y asistir a mecanismos de participación no electoral en periodos de reducción de la violencia. Esto contrasta con el hecho de que, con excepción de las elecciones de 2014, no se pudo evidenciar una relación entre ser afectado por la violencia y la participación electoral, ni en un periodo de persistencia de la violencia y tampoco en donde se reduce. La razón de esto consiste en que los fundamentos que tienen en sí mismos los tipos de participación conllevan a que las personas afectadas participen más en ciertos espacios. Por tal razón, la elección de participar en determinados mecanismos está relacionada con un contexto particular y con orientaciones determinadas dentro de los grupos y las características que rodean al individuo (Dalton, 2014).

Los individuos afectados tienden a consolidar una cohesión interna y a generar relaciones intergrupales más sólidas respecto a las relaciones extragrupales. En situaciones de conflicto los grupos consolidan actitudes centradas en exaltar y fomentar sus principios, visiones y creencias en detrimento de los grupos antagónicos (Alzate, Durán y Sabucedo, 2009). El cabildo abierto permite posicionar a título personal, pero en nombre de una comunidad, la exigencia del cumplimiento de los derechos por parte del Estado. Esto implica contraponer una postura frente a otros grupos o decisiones institucionales en entidades político-administrativas. Por su parte, las manifestaciones son una expresión en sí misma que presenta un antagonismo y un distanciamiento frente a las acciones de los gobiernos (Silva, 2015). Dichos mecanismos enaltecen y posicionan perspectivas de grupo, las cuales se pueden contraponer a sus visiones y planteamientos de interés. En suma, sufrir una experiencia traumática, como lo es la exposición a la guerra, genera una narrativa social dentro de los grupos afectados que conlleva a un cuestionamiento respecto a «quiénes somos nosotros» después de los eventos traumáticos, qué principios deberían guiar la sociedad y cuál es el significado del trauma (Aldwin y Levenson, 2004; Voors et al., 2012).

El conflicto armado en Colombia ha generado la consolidación de grupos que buscan desarrollar una visión intergrupal para fomentar su perspectiva y su punto de vista sobre cómo debe ser el mundo y el contexto particular en que están inmersos. Las víctimas buscan posicionarse como un sujeto político que reivindica sus propios derechos frente a amenazas externas (Delgado, 2011). Son precisamente las afectaciones y amenazas provenientes de grupos externos lo que contribuye a consolidar una cohesión intergrupal que genera una perspectiva de grupo con intereses frente al sistema. Esto suscita sentimientos de identidad que los refuerzan como un grupo con objetivos claros y definidos frente al Estado y a los victimarios (Tapia, 2019). Incluso, la construcción de sujetos políticos y de una identidad social no solo se da en un ámbito general de personas afectadas por la violencia, es posible identificar una consolidación desde lo local, como es el caso de las organizaciones de mujeres, desplazados, campesinos cocaleros, víctimas de secuestro, entre otros grupos específicos (Ramírez, 2017). El desarrollo del proceso de paz se convirtió en un escenario de interés que fomentó las acciones políticas para garantizar la autonomía de los asuntos civiles en las comunidades y establecer una mayor responsabilidad por parte de los actores armados que influyeron en el periodo de guerra (Justino, 2019).

El cabildo abierto y las manifestaciones aumentan en periodos de disminución de la violencia, dado que son escenarios en los cuales los individuos pueden reclamar sus derechos históricamente vulnerados. Debido a la permanencia constante de la guerra en los territorios, el proceso de paz generó una expectativa frente a las necesidades desatendidas por parte del Estado (Bulla, González y Zapata, 2017). Adicionalmente, en Colombia gran parte de los conflictos sociales han sido expresados por la vía armada, empero, con el fin de la guerra se ha esperado que las reivindicaciones sociales se manifiesten por vías democráticas, como lo son la protesta o el cabildo (Lalinde, 2019).

En contraste con las variables asociadas a cabildo abierto y protesta pública, la variable votación a elecciones presidenciales solo resultó ser significativa en 2016. Como primera medida, es necesario aclarar que en la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas (Observatorio de la Democracia, 2016) en dicho año se preguntó por la votación en primera vuelta presidencial en las elecciones de 2014. Estas elecciones presentan una particularidad, la competencia electoral no estuvo centrada en una división ideológica, sino que se basó en el manejo del conflicto armado interno dentro de las élites políticas (Botero, 2018). Se desarrolló un debate político-electoral frente a cómo sería el país en torno al proceso de paz, aspecto que posicionó visiones ideológicas de aquellos que estaban a favor o en contra de las negociaciones llevadas a cabo en La Habana. Esto explica que la variable afectación sea significativa y tenga una relación sustancial con las elecciones de 2014.

Las personas afectadas por la violencia estuvieron vinculadas al proceso electoral y asumieron posiciones definidas en las elecciones, teniendo en cuenta su punto de vista frente al proceso de paz y la consolidación de perspectivas que resignificaban su identidad en la contienda electoral.6 En todo caso, para 2018 la participación electoral no resultó ser significativa, lo cual da cuenta de un bajo interés por parte de las víctimas frente a mecanismos que no inciden de manera directa en su realidad.

Parte de las políticas que se han desarrollado en otros países en periodos de posguerra se centran en construir mecanismos de descentralización que fortalezcan la participación en el ámbito local. Esta descentralización no consiste simplemente en ampliar los escenarios electorales locales, implica que los ciudadanos afectados participen en temas de organización fiscal, desarrollo de programas y temas de interés para los grupos locales (Edwards, Yilmaz y Boex, 2015). En países africanos se ha podido identificar que, ante la falta de capacidad por parte del Estado para generar políticas sociales durante y después de la guerra, la descentralización desempeña un rol significativo en la articulación de los ciudadanos y las autoridades locales para reconstruir las instituciones estatales (Sacks y Larizza, 2012). Específicamente, los grupos afectados por la violencia desarrollan una articulación que fomenta la descentralización de las decisiones y políticas del Estado. Estos resultados corroboran el hecho de que los grupos afectados tienen mayor interés y consideran más relevante los mecanismos de participación política de incidencia local, al igual que aquellos mecanismos que permiten reivindicar sus perspectivas como grupo.

Por otra parte, el hecho de que la variable afectación individual solo resulte ser significativa en una de las elecciones presidenciales analizadas implica que la participación de las víctimas está condicionada a la discusión electoral y a la resignificación de sus visiones en el ámbito electoral. Fomentar discusiones que los vinculen como grupo en los escenarios electorales es una herramienta a partir de la cual pueden interesarse por los espacios de carácter político electoral.

Sumado a esto, las diferencias ideológicas entre los partidos y la oferta electoral son aspectos contextuales transcendentales que influyen en la decisión individual de votar (Caul y Anderson, 2011). Por tal razón, en un periodo de posguerra se requiere reestructurar los procesos y dinámicas electorales, esto es, el contexto que permite llevar a cabo la votación. En ciertos países se ha identificado que la violencia implica un colapso de la infraestructura local, inseguridad al momento de votar debido a la persuasión de actores externos y temores por el retorno de la violencia (De Luca y Verpoorten, 2015).

Estos elementos son importantes ya que, si bien los grupos afectados son más propensos a participar en mecanismos no electorales, la realidad del sistema político colombiano implica que gran parte de las transformaciones y de la toma de decisiones se da en el ámbito electoral. Por lo tanto, reestructurar las dinámicas y procesos electorales en los espacios afectados por la violencia es un elemento fundamental para que las personas que han sufrido hechos victimizantes logren influir en la toma de decisiones.

Conclusiones

La reducción de la violencia y las acciones para consolidar un periodo de posacuerdo y desescalamiento del conflicto, tales como el proceso de paz, transforman la participación política de los individuos afectados. En un periodo de reducción de la violencia, las variables asociadas a participación política no electoral resultan ser significativas. En este sentido, mecanismos de participación política que construyen una visión de grupo y resignifican perspectivas de carácter local, tales como el cabildo abierto y las manifestaciones, toman relevancia para las personas afectadas en un contexto de reducción de la violencia. Esto se explica porque los individuos buscan construir relaciones intergrupales y espacios en los que reivindiquen su condición a la par de otras personas con características similares. De igual manera, el desarrollo y la consolidación del proceso de paz constituyó un escenario de deliberación y cuestionamiento que tuvo como resultado el aumento de las demandas ciudadanas y, con ello, un mayor impulso en el uso de mecanismos de participación que permitan consolidar las demandas provenientes de la población afectada por el conflicto.

Fue posible identificar una influencia positiva de la afectación individual en la participación electoral para el caso de las elecciones presidenciales de 2014. Esto se explica debido al contexto político y electoral, el cual estuvo determinado por la concepción y posición de los candidatos frente al proceso de paz; sin embargo, dicho elemento no se mantuvo en las elecciones de 2018 y tampoco se identificó en las elecciones de 2010. Esto indica que la participación electoral en el ámbito nacional para las personas afectadas por el conflicto armado se relaciona con la posibilidad de ver reflejados sus intereses y posicionar sus perspectivas en el ámbito electoral.

Ahora bien, los resultados dan cuenta de que hay una intención como grupo por parte de las víctimas de consolidar un sujeto político desde los escenarios locales. Las acciones políticas y administrativas provenientes del proceso de paz han impulsado y reactivado la participación de los grupos afectados por la violencia para buscar influir en la toma de decisiones. Si bien es necesario aclarar que la actividad política de las personas afectadas por el conflicto no inició con el proceso en cuestión, estos instrumentos sí explican la significancia de las variables asociadas a participación no electoral. Problemáticas y conflictos históricamente inadvertidos se reactivan debido a una apertura democrática y de debate público que permite establecer cuestionamientos desde los grupos de interés, como las víctimas hacia el Estado. Por tal razón, la asistencia a cabildos abiertos y protestas públicas da cuenta de un caso particular en que las personas afectadas buscan influir sobre las problemáticas que los afectan como grupo.

Por último, si bien el país experimentó un periodo en la reducción de la violencia y en el control territorial de los grupos armados durante el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo el proceso de paz, los años posteriores pueden sufrir una transformación sobre las dinámicas de la violencia. La evidencia sugiere que en los años posteriores a la firma de acuerdos de paz y de la reducción significativa de la violencia estos factores se recrudecen y dejan de tener un conducto político, debido a la introducción del crimen organizado en las zonas afectadas (Von Einsiedel et al., 2017). Colombia no ha estado exenta de esta realidad, las disputas entre grupos armados ilegales se han intensificado en las zonas de disputa debido al reordenamiento que produjo el desarme de las FARC-EP (Garzón y Silva, 2019). En este sentido, los resultados que se encuentran en esta investigación son aplicables a un periodo específico de tiempo en el que la violencia se vio significativamente reducida. Una pregunta que es necesario plantear ahora es cómo influye el reordenamiento de las dinámicas de la guerra en la participación política. Esto lleva directamente a indagar si los actores armados tienen intenciones de transformar los comportamientos políticos de los individuos, entre otros elementos.