INTRODUCCIÓN

En 1874 la Dirección General de Instrucción Pública del estado soberano de Bolívar emprendió una labor que había quedado inconclusa con la muerte de Agustín Codazzi y la suspensión de los trabajos de la Comisión Corográfica: la recolección de datos e informaciones que permitieran elaborar un Mapa del estado y escribir su geografía.

A diferencia del estado soberano del Magdalena, cuyo territorio tampoco pudo ser recorrido por la Comisión Corográfica y que optó por contratar a una "persona competente" encargada de la elaboración de un atlas del estado1, las autoridades bolivarenses recurrieron a los maestros de escuela residentes en los distritos parroquiales y en las cabeceras de provincia, quienes fueron convocados para reunir datos geográficos, cartográficos y de interés de sus respectivas poblaciones. Los informes que debían rendir se constituirían en la base sobre la cual se redactaría la geografía del estado y se elaboraría su Mapa. Este tipo de tareas, aunque no fueron cumplidas por todos los maestros y enfrentaron notables dificultades, despertó el entusiasmo de varios preceptores de las diez provincias que conformaban el estado soberano de Bolívar: Barranquilla, Cartagena, Corozal, Chinú, El Carmen, Lorica, Magangué, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo.

Lo anterior hizo a los maestros, siempre con el apoyo de las comunidades locales, protagonistas de un trabajo tradicionalmente encomendado a cartógrafos oficiales, ingenieros militares y oficinas estatales. Al involucrar directamente a los habitantes de las localidades en la representación cartográfica y la narrativa histórica sobre el estado soberano de Bolívar, se trató de afianzar una idea regional y de pertenencia local que estaba en el centro del proyecto delineado por la secretaria de instrucción pública.

Los maestros, con el objetivo de cumplir con los informes solicitados, extendieron sus actividades más allá de la escuela. Recorrieron las poblaciones, hablaron con sus habitantes y buscaron acceder a la poca información escrita disponible. Si bien ha sido claro el papel que desempeñó la escuela a lo largo del siglo XIX en el afianzamiento de un proyecto político nacional y republicano2, pocas veces tenemos la oportunidad de abordar a los maestros como figuras centrales de sus comunidades. El proyecto de la dirección de instrucción pública fue una oportunidad para reconocer la centralidad social de los maestros y el valor práctico de los saberes locales.

El presente artículo busca indagar, en el marco muy particular del proyecto delineado por las autoridades del estado de Bolívar, el proceso de acopio de información geográfica llevado a cabo por los maestros de escuela, haciendo especial énfasis en éstos como actores centrales de las comunidades locales y regionales. Esto permitirá pensar de manera renovada el papel de la escuela y los maestros en el siglo XIX. Pero el análisis se extiende también a las prácticas cartográficas locales; a la manera como se intentó llenar el vacío dejado por la suspensión de los trabajos de la Comisión Corográfica. Ello hará posible pensar en los modos diversos como las comunidades participaron en la producción de un saber que, en algunos casos, cuestionó las labores de los agentes oficiales del Estado3.

1. EL MAPA Y LA GEOGRAFÍA DEL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR: UNA TAREA INCONCLUSA

La producción de una geografía y cartografía general fueron elementos centrales en la construcción de los Estados modernos en tanto comunidades políticas acotadas y diferenciadas4. De acuerdo con Branch, los mapas - como representación del espacio y las sociedades que lo habitaban - reestructuraron la naturaleza de la acción gubernativa5. La racionalización de las actividades de gobierno a través de un conocimiento cartográfico que permitía, por ejemplo, mejorar las maniobras militares, planear caminos y vías de comunicación, controlar las tierras baldías y fijar de manera más eficiente el sistema impositivo6, explica el que progresivamente la cartografía se haya convertido en una tarea de carácter institucional7. Para el siglo XIX los Estados nacionales se habían volcado a la financiación, control y organización de empresas geográficas y cartográficas que respondieron a intereses y proyectos políticos precisos. A través de la representación del territorio nacional como una unidad claramente diferenciada y reconocible tanto en el exterior como en el interior, los conocimientos cartográficos ayudaron a estructurar una identidad en ciernes.

En el caso del territorio colombiano este proceso se adelantó desde épocas muy tempranas8. Las autoridades de la República de Colombia emprendieron el primer gran proyecto de representación cartográfica de la nación que buscaba, por un lado, legitimar su existencia política en los círculos europeos, y por el otro, proveer una representación homogénea de la nación que ayudase a afianzar el modelo centralista. El Atlas elaborado en 1827 por el entonces secretario de lo interior José Manuel Restrepo, sirvió -por ejemplo- no solo para apoyar su Historia de la Revolución sino también para delinear la nueva división administrativa del país en departamentos y provincias9. La construcción del Atlas se basó en las informaciones que el mismo Restrepo había podido recoger (especialmente respecto a Antioquia), en los datos que habían sido proveídos por diferentes autoridades políticas de la república10 y en los mapas y representaciones cartográficas existentes hasta ese momento. Para el caso de las costas del atlántico y el pacífico fueron usadas algunas "cartas geográficas del depósito hidrográfico de Madrid" y, para el caso específico de la provincia de Cartagena se siguió el trabajo realizando por Vicente Talledo11.

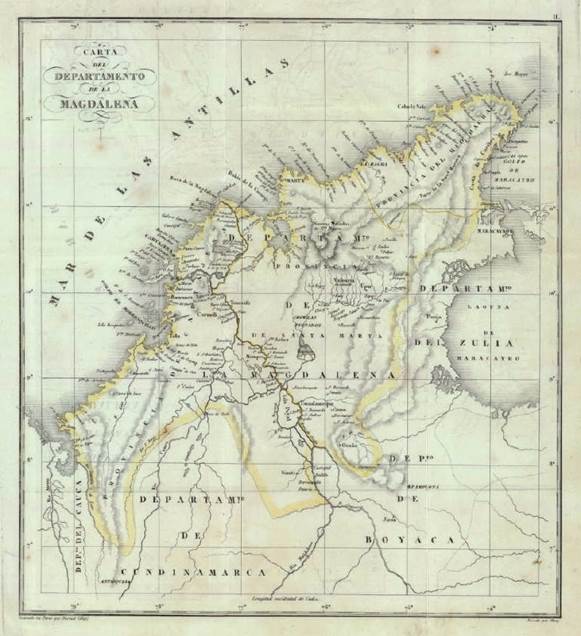

Fuente: José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. Atlas (Paris: Librería Americana, 1827)

Mapa 1 Carta del Departamento de la Magdalena

Habría que esperar hasta mediados de siglo para que a través de los trabajos de la Comisión Corográfica se diera impulso a una empresa mucho más ambiciosa de cartografiar y representar visualmente a la Nueva Granada. A partir de 1850 Agustín Codazzi y un grupo integrado en diferentes momentos por Manuel Ancízar, Carmelo Fernández, Manuel María Paz, Enrique Price y Santiago Pérez, iniciaron su recorrido por las diferentes provincias con el fin de recolectar datos estadísticos, elaborar una representación visual de sus poblaciones y cartografiar su territorio; proceso que se vio interrumpido con la muerte de Codazzi en enero de 1859 durante la última expedición que debía llevar a la Comisión a recorrer los entonces estados federales de Bolívar y Magdalena12.

Con el fin de concluir los trabajos de la Comisión, en noviembre de 1859 el secretario de gobierno y guerra Manuel Antonio Sanclemente e Indalecio Liévano, antiguo alumno del Colegio Militar, firmaron un contrato según el cual este último se encargaría de concluir "sobre el terreno de los estados de Bolívar y Magdalena la parte de los trabajos corográficos que quedaron sin ejecutarse", tomando los datos estadísticos y topográficos necesarios para su descripción. Liévano no estaba obligado a recorrer las regiones desiertas de aquellos estados, pero debía determinar "valiéndose de informes de hombres prácticos y de las observaciones que pudiere hacer", el curso de los ríos y la dirección de las montañas que los atraviesan13. Debía realizar su trabajo en un plazo de dos años contados a partir del 1 de marzo de 1860. La expedición, aplazada como consecuencia del inicio de una nueva guerra civil en 1860, fue cancelada por el entonces presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera14. No obstante, Mosquera mantuvo y refrendó en 1861 el contrato firmado con Manuel Ponce y Manuel María Paz para la construcción de la carta general de la Unión Colombiana y la particular de los estados federales15.

Ponce, al igual que Liévano, había sido estudiante del Colegio Militar y discípulo de Codazzi, mientras que Paz había estado vinculado a la Comisión desde 185516. El contrato firmado en 1861 establecía que, para realizar los trabajos encomendados, se debían consultar los archivos en posesión del gobierno nacional y los "trabajos, cartas, etc, tanto nacionales como extranjeros que puedan tener a la vista". En el caso de los estados de Bolívar y Magdalena es de suponer que Ponce y Paz recurrieron a los trabajos de Humboldt y Joaquín Francisco Fidalgo entre otros17.

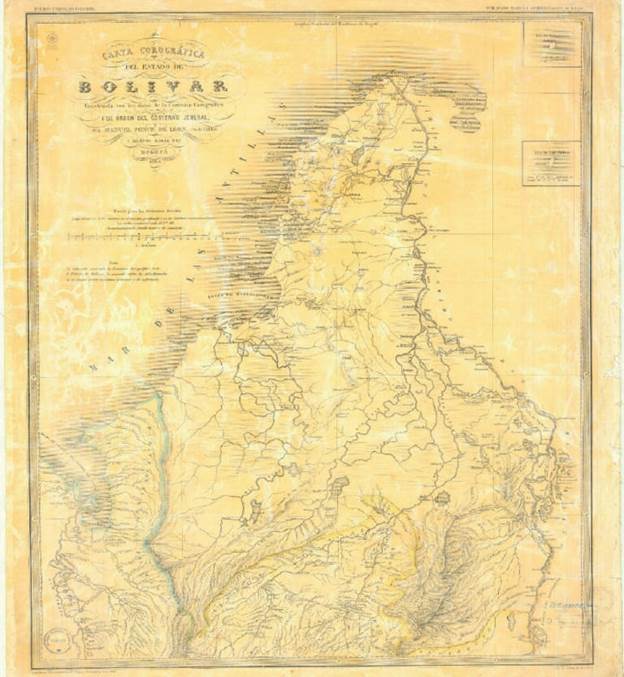

El Mapa del estado soberano de Bolívar publicado en 1864 por Ponce y Paz (Mapa 2) representaba con gran detalle la costa sobre el atlántico, lo cual se explica por la influencia de los trabajos previos de Humboldt, Fidalgo y Talledo. Las zonas interiores carecían, por el contrario, de tal nivel de detalle: aunque la mayoría de los ríos y brazos estaban dibujados sólo los principales llevaba su respectivo nombre. En el Mapa, como en todos los realizados por Ponce y Paz de los demás estados federales, desapareció un elemento que había sido central en la representación cartográfica de las provincias neogranadinas hecha por la Comisión Corográfica: la división administrativa. Si se observan los mapas de las provincias de Tundama o Socorro, por ejemplo, realizados por Codazzi, se advertirá que la división en cantones y la jerarquía de ciudades, villas, parroquias y aldeas era central18. Esto se explica desde la lógica estatal, de manera que las autoridades neogranadinas buscaban no solo conocer el territorio sino ejercer una mejor administración (política, fiscal) sobre él, para lo cual era esencial conocer y representar la división del territorio. En este sentido, resulta necesario preguntarse por qué desapareció este elemento en los mapas de la década de 1860. No obstante, según Elisée Reclus, no existía ninguna representación cartográfica que fuera más fiel y completa que ésta19.

Fuente: AGN, sección mapas y planos, mapoteca 6, ref. 11

Mapa 2 Carta corográfica del Estado de Bolívar construida con los datos de la comisión corográfica y de orden del gobierno general por Manuel Ponce de León, ingeniero, y Manuel María Paz, 1864

La realización de la geografía del estado de Bolívar para la cual había sido comisionado Felipe Pérez enfrentó de igual manera, algunos inconvenientes20. Mientras las geografías de estados como el de Cundinamarca o Santander rondaban en promedio las cien páginas, la de Bolívar apenas alcanzó las 4221. Pérez al parecer había hecho intentos, sin éxito, por suplir la falta de información:

"estando el señor Ancízar de secretario de relaciones exteriores, se pidieron por su conducto y a solicitud mía, al Estado de Bolívar ciertos datos para escribir la geografía de dicho estado, el cual no alcanzó a ser recorrido por la comisión corográfica, ni lo dejó el gran general [Mosquera] recorrer después; y el presidente de él contestó que no se podía mandar porque la única persona competente para recogerlos, pedía dos o tres años y no sé cuántos miles de pesos por su trabajo"22.

Pérez tuvo que conformarse con la información disponible. La precariedad de los datos a los que pudo acceder y la imposibilidad de llevar a cabo un nuevo recorrido como se esperaba lo hubiese hecho Liévano, lo llevaron a reconocer que su trabajo constituía tan solo el punto de partida para emprender proyectos posteriores23.

Aunque el trabajo de Codazzi y los posteriores de Ponce, Paz y Pérez adquirieron el carácter de oficial, no estuvieron exentos de polémica24. Esta situación se hizo más evidente en el caso de los territorios que constituían los estados federales de Bolívar y Magdalena. Esto abrió la posibilidad a emprender empresas científicas locales que permitiesen la elaboración de una geografía y cartografía particular más acorde a las necesidades de las autoridades locales, como fue la llevada a cabo por la Dirección de Instrucción Pública de Bolívar.

2. EL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

En la década de 1870 la dirección de instrucción pública del estado soberano de Bolívar emprendió dos proyectos relacionados: la redacción de la geografía y la elaboración del Mapa general del estado. Mediante la circular número 3 del 13 de marzo de 1874 dirigida a los preceptores de las escuelas del estado, la dirección general promovió la redacción de una geografía particular de cada distrito parroquial que debía seguir el modelo de la obra de Domingo Jiménez25.

Jiménez, preceptor de la escuela de niñas de Corozal, realizó una geografía particular de la ciudad en la cual detallaba sus principales características físicas (terrenos, edificaciones, producciones, carácter de su población, etc) y sus rasgos históricos más sobresalientes que emuló el texto de Juan José Nieto sobre la provincia de Cartagena escrito en 183926. La idea de la dirección de instrucción pública era que se emprendiera un trabajo análogo al de Jiménez que permitiera si no era posible redactar y publicar un libro semejante referente a cada distrito, sí al menos reunir "el mayor número de datos posibles" sobre ellos. La Dirección prometía "obrar, llegado el caso, de la manera que lo crea más favorable al bienestar de las distintas localidades del estado"27. Es decir, se reservaba el derecho de hacer uso de la información recopilada según lo creyese conveniente.

Si bien en 1871 Dionisio Araújo, director de un colegio en la ciudad de Cartagena, había publicado una geografía general del estado más completa que la de Felipe Pérez28, la dirección de instrucción pública hizo de la solicitud a los maestros una herramienta para complementar el conocimiento geográfico existente y un medio para afianzar un proyecto político y educativo según el cual la formación del ciudadano pasaba necesariamente por el conocimiento que adquiriesen los estudiantes de su patria, empezando por el espacio más inmediato del distrito parroquial29. En junio de 1875 la Dirección les recordó a los maestros el deseo de realizar la historia especial del estado, por lo cual los instó a enviar los datos que se habían solicitado en el año anterior, informándoles que de no hacerlo se exponían a una multa de 10 pesos30. Esto puso en evidencia las nuevas funciones que debían asumir los maestros más allá de lo que se había acordado o estatuido en el decreto orgánico de 1870.

En el mismo mes de junio de 1875, la Dirección les solicitó a los preceptores y maestros de escuela hacer un "estudio minucioso" del mapa del estado y remitir las observaciones acerca de los ajustes que consideraban necesario hacerle31. El objetivo era perfeccionar la representación cartográfica de Bolívar por lo cual se instaba a los maestros a remitir cualquier observación so pena de ser castigados con una multa de 10 pesos32.

El Mmapa al que hacía referencia la circular no era el realizado por Ponce y Paz en 1864 (Mapa 2). Ese mismo año el gobierno nacional en cabeza de Manuel Murillo Toro había firmado un nuevo contrato con Manuel Ponce y Felipe Pérez para la publicación definitiva de la carta corográfica y la geografía de los Estados Unidos de Colombia. En él se incluyó una cláusula según la cual se comprometían a "construir un Mapa mural de la Unión y redactar un catecismo de la geografía general de la misma y de la particular de los estados, adaptables ambos trabajos para la enseñanza de las escuelas y colegios", es decir, "una versión escolar de las obras de la Comisión Corográfica"33. Según Efraín Sánchez, el catecismo fue publicado por Felipe Pérez en 1865 bajo el título de Compendio de Jeografía para uso de las escuelas primarias de niños y niñas, mientras que habría que esperar hasta 1874 la publicación de la Carta corográfica de los Estados Unidos de Colombia adaptada para las escuelas primarias de la Unión, así como "la versión escolar de las cartas corográficas de los Estados, publicadas en Londres por Felipe Zapata"34. Estas cartas corográficas para uso escolar son mucho menos conocidas y hasta el momento no han sido objeto de análisis alguno. Esto ha impedido saber por qué razón fue Zapata y no Ponce el responsable de la realización y publicación de esas cartas.

Vale la pena señalar que la inclusión de este apartado en el contrato de 1864 y que no había aparecido en los anteriores se explica por el enorme peso que los gobiernos radicales pusieron sobre el tema educativo y que permitió la creación de la Universidad Nacional en 1867, la expedición del Decreto Orgánico de Instrucción Pública en 1870 y la ampliación de los niveles de alfabetización. Si bien continuaba siendo necesario afianzar el proyecto político colombiano en el exterior, la representación cartográfica tenía ahora como fin la formación de ciudadanos y de una comunidad "nacional". De ahí el interés de "traducir" el trabajo científico de la Comisión Corográfica en herramientas de enseñanza que pudieran ser ampliamente difundidas.

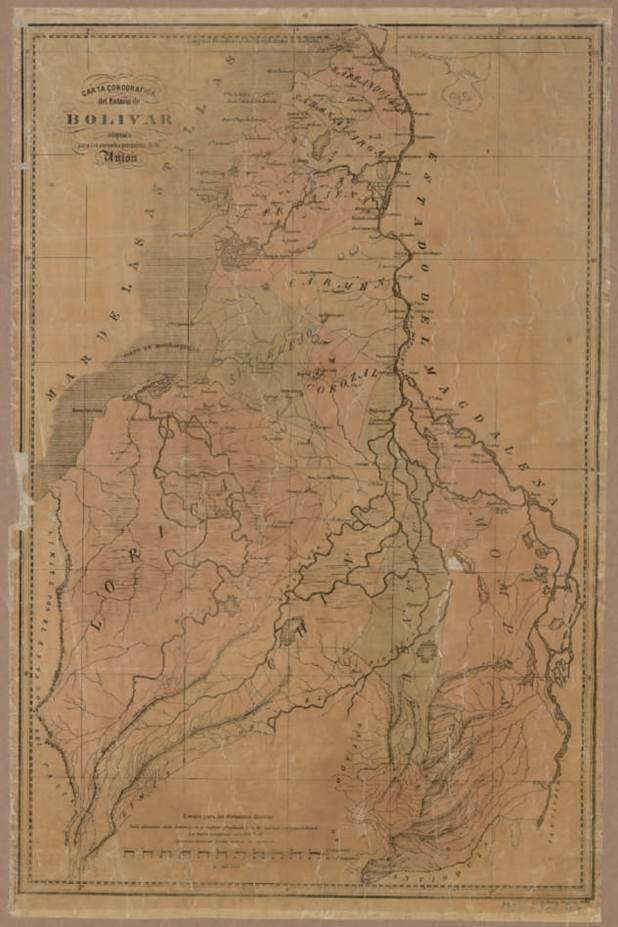

La carta corográfica del Estado Soberano de Bolívar adaptada para las escuelas primarias (Mapa 3) presentaba algunas diferencias respecto al Mapa de Ponce y Paz de 1864. En primer lugar, resaltaba lo que hacía falta en aquella: la división administrativa del estado, mostrando las diez provincias que lo constituían, así como sus diferentes poblaciones. En segundo lugar, la detallada representación de las costas realizada en 1864 había dado paso a un croquis mucho más sencillo en donde solo aparecían los principales accidentes geográficos. El Mapa escolar del 74 era a este respecto, bastante simple. Aunque las cartas del 74 hubiesen sido publicadas en Londres, es posible que la técnica de impresión haya sido menos elaborada dado su carácter masivo. La solicitud de la Dirección de instrucción pública hace suponer que este Mapa escolar era bien conocido por los preceptores del estado y es posible que haya sido éste el que "fijó" la representación visual de Bolívar en vez del de Ponce y Paz que pudo haber tenido una circulación restringida al interior del país. Como no sabemos mayor cosa de estas cartas escolares, no tenemos información sobre cuántos ejemplares se publicaron, cuál fue su sistema de distribución y si en cada uno de los estados circularon tanto la general de la Unión como las particulares de cada estado federal.

Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia, fondo mapoteca 969

Mapa 3 Carta corográfica del Estado de Bolívar adaptada para las escuelas primarias de la Unión36

La circular de la dirección de instrucción pública hablaba de "reformar" el Mapa del estado, lo que supone que, para sus autoridades, éste tenía serios inconvenientes, aunque no sabemos cuáles eran. Por lo demás, resultaba particular la exigencia de datos e informaciones geográficas y cartográficas si se tiene en cuenta que el territorio de Bolívar era quizás uno de los mejor conocidos y cartografiados desde la época colonial35.

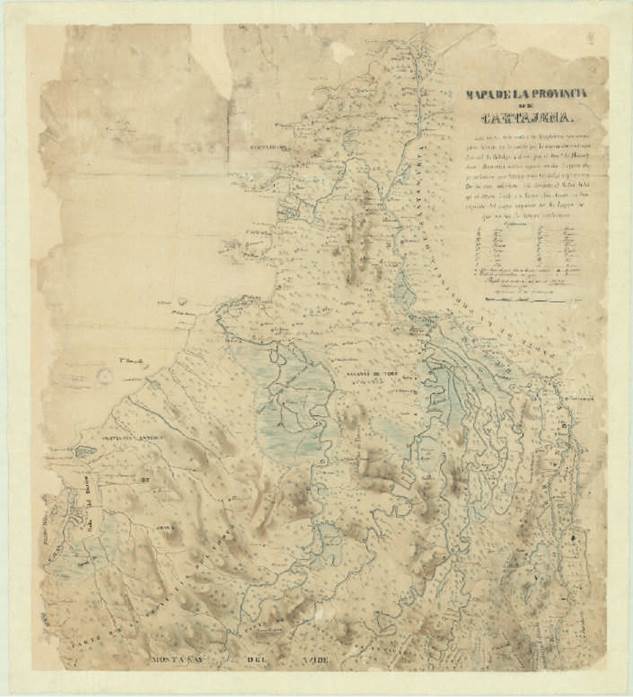

No obstante, y como ya se ha señalado, si bien las costas eran bien conocidas, no así las zonas interiores. Tal vez el Mapa más preciso a este respecto era el realizado por Manuel Anguiano en 1805 y que fue reproducido en 1852 (Mapa 4).

Fuente: AGN, sección mapas y planos, mapoteca 6, ref. 130

Mapa 4 Mapa de la provincia de Cartagena dibujado por Nepomuceno S de Santamaría, 185237

Pero ¿para qué o para quién se buscaba precisar el Mapa del estado soberano de Bolívar? La respuesta puede tener múltiples aristas. Siendo claro que esta imagen cartográfica sería la difundida en las escuelas públicas del estado, es probable que se haya querido proveer una representación "precisa" y fiel de su territorio. Con ello se esperaba afianzar una imagen regional y la identificación de su población con ella, lo que permitiría consolidar un proyecto político regional. Por otro lado, la solicitud de información y datos de cada una de las localidades permitiría a las autoridades del estado de Bolívar, a un muy bajo costo, obtener un mejor panorama del territorio y su población que haría posible asegurar y arreglar de manera más eficiente, su administración. Así, esta información era una estrategia para construir y ampliar la capacidad del estado.

3. OBSERVAR, PRECISAR E INFORMAR

Acudir a los maestros de escuela fue una decisión práctica. A través de ellos se podían obtener datos sobre el terreno sin necesidad de financiar expediciones encargadas de recorrer o explorar el territorio del estado. Por otro lado, las obras de Jiménez y Araujo mostraban hasta qué punto los maestros de escuela, como conocedores de su población, pilares de su comunidad y letrados, podían acceder a una serie de espacios que de otra manera no sería posible. Hay que recordar que el mismo Codazzi había reconocido la ayuda que le habían prestado diferentes actores locales durante sus expediciones, especialmente aquellas realizadas en los llanos de San Martín. La diferencia es que ahora no eran actores secundarios ni desconocidos, sino los protagonistas de la labor de recolección y procesamiento de información que producían informes escritos con nombre y apellido.

Por otro lado, en la década de 1870 se había logrado un mayor control y registro sobre la presencia de los maestros en los distintos distritos parroquiales del estado soberano de Bolívar, gracias a la centralización de los aspectos educativos (entre los que se encontraban los nombramientos de preceptores y preceptoras) en la Dirección General de Instrucción Pública38. Para 1872, por ejemplo, se tenían noticias de 89 escuelas -entre elementales y superiores, de niñas y niños- distribuidas en las diez provincias del estado39.

No obstante, no quiere decir que la existencia de escuelas garantizara por si sola la presencia de maestros y maestras en cada una de ellas. Ni mucho menos que gozaran esos establecimientos educativos de las mismas condiciones de existencia. De las 89 escuelas existentes en 1872, por ejemplo, aproximadamente en 40 no se había podido nombrar maestros, mientras que las restantes tenían directores nombrados en calidad de propietarios o interinos en sus cargos. Del mismo modo, la asignación anual podía variar dependiendo de las calidades de quien ocupara el cargo, del lugar y las gestiones administrativas o hasta los constantes reclamos que se hicieran ante la Dirección General de Instrucción Pública. Curiosamente, Manuel C. Pareja, director de la Escuela Superior de Varones de El Carmen, nombrado interinamente en el cargo, tenía a su favor una asignación anual de $720 para el mantenimiento de la escuela, la mayor asignación en todo el estado y casi el triple de los $264 anuales que en promedio se destinaban a las demás40. Desde luego, ese estipendio de Pareja, egresado del Colegio del Estado y de otros graduados en la Escuela Normal de Cartagena, obedecía también a sus relaciones políticas41, lo que ponía en evidencia las desigualdades que existían entre los diferentes establecimientos educativos del estado.

A pesar de las desigualdades existentes, muchos de esos maestros asumieron la tarea de describir los aspectos referidos a su propia localidad y, en la medida en que sus conocimientos así lo permitían, señalaron las deficiencias geográficas que contenía el Mapa respecto a todo el territorio del estado. Las precisiones respecto a distancias, ubicación y límites dejan ver cierta familiaridad de los preceptores con el lenguaje cartográfico y la representación que se había hecho hasta entonces del estado de Bolívar.

Impulsados por la dirección de instrucción pública los maestros asumieron una actitud crítica, realizando precisiones geográficas fundamentadas en la observación directa y en la confrontación de datos. Enlistaron los principales problemas del Mapa: algunas poblaciones estaban mal ubicadas, las distancias no eran precisas y había errores en la representación de ciertos brazos de los ríos y las cadenas montañosas. Por otro lado, el tamaño del Mapa dificultaba la enseñanza y el objetivo de familiarizar a los estudiantes con la geografía local42.

Para el preceptor del distrito de San Sebastián de Madrid -en la provincia de Magangué - Manuel S. García G, por ejemplo, el Mapa estaba "sumamente equivocado, enredado el curso de los ríos" y "no hay proporción de las distancias"43 especialmente en lo relativo a su localidad. Cuestionaba la localización de su pequeño distrito y la precisaba en relación con los cauces de los ríos Cauca y San Jorge. Para el preceptor de la escuela de varones del distrito de Sahagún en la provincia del Chinú, Rosendo de la Ossa, el Mapa era poco exacto en lo relativo a las distancias:

El distrito de Cereté parece tener de Ciénaga de Oro una distancia triple de la que en realidad tiene: el primero aparece colocado a orillas de un caño o arroyo que va al San Jorge, cuando está en uno que viene del Sinú y que se une con el mismo en Lorica. Todo esto depende de que se le ha suprimido en el Mapa a la provincia del Chinú la gran montaña que, principiando desde este distrito y extendiéndose al sur en medio de los ríos Sinú y San Jorge, sigue hasta el límite del Estado de Antioquia; la cual aparece en el Mapa perteneciendo en su mayor parte a la provincia de Lorica, pues aunque es cierto que la cordillera sirve de límite entre ésta y aquella provincia, también lo es que ella está colocada casi entre la ribera del San Jorge frente al distrito de Ayapel, cuando una extensa montaña hay de por medio. Yo me inclino a creer un poco más apartada la posición del río San Jorge, y esta idea la fundo en que en el año próximo pasado, se hizo la exploración y luego la trocha para un camino de este distrito a salir al San Jorge en su confluencia con la quebrada de Uré, la cual pasa toda por territorio de la provincia del Chinú, quedando el San Jorge bastante apartado a la izquierda, y la cordillera que sirve de limite a la derecha44.

Las críticas de De la Ossa dejan ver que en el proceso de simplificación de la información que iba a ser contenida en el Mapa se perdieron aspectos importantes como la representación de las montañas y serranías que servían de límites entre las diferentes poblaciones. Por otro lado, al anular la representación del relieve las distancias se vieron alteradas. Si bien es posible que los maestros no contasen con las herramientas o el saber técnico para establecer los trayectos que separaban a una y otra localidad, su conocimiento del terreno y del tiempo que tomaban los diferentes desplazamientos (que podían cambiar dependiendo de si se trataba de la temporada seca o de lluvia), les permitió señalar los errores en la representación de las distancias y sugerir algunas modificaciones.

La omisión de algunos lugares y poblaciones fue una crítica general que expresaron los maestros respecto al Mapa del estado. Lisandro Mendoza, preceptor de la escuela pública del distrito de Morales, señalaba la ausencia de varias aldeas tales como la de Río Viejo, San Pedro y Hatillo45. El preceptor de la escuela de varones del distrito de Turbaco en la provincia de Cartagena, Antonio S. Carrasquilla, señalaba asimismo la importancia de ubicar no solo los distritos parroquiales sino también las aldeas y caseríos que los constituían

"[...] soy de concepto, además, de que la referida Carta debiera ser bastante minuciosa, hasta el caso de que se encuentren en ella demarcados los caseríos o aldeas correspondientes a cada distrito; porque en estas secciones habita un número considerable de vecinos del respectivo distrito, y por ellos regularmente pasan las vías que ponen en comunicación los referidos distritos, como acontece con los de Cañaveral, Torrecilla, y Pajar de Chiquito, que corresponde al de Turbaco [.. .]46".

José Porras, director de la escuela superior de varones de Sincelejo, enunciaba una queja similar al señalar que "han quedado olvidados muchos distritos y algunos otros pueblos que no carecen de importancia, cuando por el contrario, no debiera dejarse sin trazar ningún punto, aunque parezca o sea insignificante"47. Para los maestros era necesario que se incorporase al Mapa de manera clara todos los tipos de asentamiento que reconocía la organización administrativa: ciudades, villas, distritos parroquiales, aldeas y sitios sin importar su número de población o extensión territorial. Así mismo, era fundamental que la jerarquía territorial quedase plenamente asentada: "el globulito que marca la situación de cada distrito, casi en nada se diferencia del de una capital de provincia, y además, es completamente igual al de un caserío. Esto parece una mera trivialidad, pero generalmente conduce a errores en los principiantes, los que toman a veces el distrito por el caserío y viceversa"48. Esta observación revela la familiaridad de los maestros con el lenguaje cartográfico y explica su llamado a hacer uso de los símbolos y convenciones de manera que no diesen lugar a equívoco alguno.

La insistencia por ubicar en el Mapa las aldeas, sitios, caños, arroyos, montañas, ríos y ciénagas tuvo que ver con el deseo de los maestros por defender la integridad territorial de sus respectivos distritos parroquiales49. La solicitud hecha por la dirección de instrucción pública fue la excusa perfecta para que cada distrito parroquial alegara o demandara una serie de privilegios o el reconocimiento de su real o pretendida valía. Esto tenía sentido en función de las múltiples disputas jurisdiccionales que podían avivar sentimientos localistas y de animadversión.

Asimismo, los maestros hicieron énfasis en la importancia del Mapa como un medio para fijar de manera clara los límites del estado con respecto a sus vecinos, especialmente Antioquia. El director de la escuela de varones de la provincia de Chinú, Fidel Fajardo, por ejemplo, se mostraba inconforme con el Mapa del estado por no aparecer bien delimitados los cursos de las cordilleras centrales y orientales, lo cual dificultaba establecer la línea divisoria entre el estado soberano de Bolívar y el de Antioquía50.

Igual advertencia enunciaba Felipe S. Viola director de la escuela segunda de varones de Cartagena. En un informe detallado precisaba los límites del estado con respecto al mar de las Antillas y los estados de Santander, Magdalena, Antioquia y el del Cauca, con respecto al cual llamaba la atención la ausencia en el Mapa del "Morro de Chigurrodó" que le servía de límite51. Viola hizo una descripción pormenorizada de las agregaciones, los ríos, las vías, los cabos, los caños y canales que actuaban como puntos de demarcación o de separación entre los estados:

"[...] con respecto al Estado de Antioquia que le sirve de limite al Estado por el sur, se nota que el río denominado Tamar, cuyo nombre no aparece en la carta, no se encuentra ni marcado, en cuyo caso se toma por tal la línea divisoria (línea de puntos) que está entre los Estados que separa. Igual se nota con respecto al río líe, que confluye con el anterior. Tampoco aparece el cerro llamado Tamar, fin del río de su nombre [.. .]"52.

La insistencia de los maestros en definir los límites del estado con respecto a sus vecinos era central. Las disputas jurisdiccionales entre los estados federales generaron no pocos desencuentros entre sus autoridades y fueron difíciles de resolver por parte del Congreso federal. En el caso de Bolívar la situación era por lo demás urgente si históricamente a la provincia del Chocó - que pasaría a formar parte del estado federal del Cauca - y que era reclamada por los antioqueños. Aunque el Urabá fue durante mucho tiempo una zona de "frontera" y como tal, no contaba con una presencia efectiva de parte de ninguna autoridad política, la creciente preocupación por abrir un canal interoceánico y las perspectivas económicas que representaban sus tierras, incrementaron las disputas entre Bolívar, Cauca y Antioquia por integrarla a su territorio, disputa que solo sería solucionada en la primera década del siglo XX53.

En una región caracterizada por una amplia red fluvial que servía de medio de transporte y de conducción de ideas, impresos y noticias, la representación de los ríos y los diferentes brazos que los comunicaban, era fundamental en la lógica diaria de los habitantes de Bolívar. De allí la insistencia en la precisión de su representación visual que enunciaron los maestros. Hay que señalar que tanto el Mapa de Ponce y Paz de 1864 como el escolar del estado de 1874 habían obviado un elemento que sí se consignaba en el de la provincia de Cartagena de 1852 (Mapa 4): las zonas inundables en épocas de lluvia.

Ahora bien, una de las principales preocupaciones de los maestros era que el Mapa del estado no servía para la enseñanza de la geografía por los problemas que ya habían sido señalados:

"La carta geográfica del Estado presenta dificultades a los niños para su estudio por no estar marcados en ella: 1°. Los nombres de los ríos afluentes del Sinú y del San Jorge, y los de otros ríos de menor consideración que no se encuentran demarcados en dicha carta, como el río de Dios, San Antonio, Pichelin, Macayepos, Guacamayo, Zaragocillo y otros; 2°. Los nombres de las ciénagas notables; 3°. Los de las islas del Magdalena; 4°. Los de las próximas a la costa; 5°. Los de algunos caños y los de muchos de sus cabos"54.

Para José Martín Blanco el principal problema era la dimensión del Mapa - de 38 x 58 centímetros - ya que "es tan pequeño que no puede hacerse una clase, sirviéndose de él, sin tener que estarlo mostrando, tomando en mano, a cada alumno en particular"55, crítica que compartía Antonio Carrasquilla para quien "por ser muy pequeña y por lo mismo bastante confusa la designación de los lugares que contiene [...] no se presta a la vista de toda una clase a la distancia que esta debe colocarse para estudiar, y es preciso explicarla en particular a cada alumno"56. Estas dificultades no eran menores según Julián Moré Cueto, para quien el método de enseñanza moderno requería que "todo esté bien dibujado en el Mapa", mientras en las escuelas del estado la enseñanza tradicional de la geografía "se reduce a meras abstracciones, las cuales si para algo sirven, es para hacer odioso tan importante ramo"57.

El Mapa tenía serios problemas en cuanto a la representación del relieve y las poblaciones del estado lo cual dificultaba el objetivo principal de servir como herramienta para enseñar la geografía local. Así, desde la perspectiva de los maestros, el Mapa oficial del estado debía ser sometido a una cuidadosa revisión y corrección.

4. LOS MAESTROS Y LOS SABERES LOCALES

Para rendir los informes solicitados por la dirección de instrucción pública, los maestros apelaron no solo a su conocimiento y experiencia, también hicieron uso de otras fuentes de información. Aparte de libros como el ya mencionado de Juan José Nieto, algunos maestros usaron los censos y los datos que obtenían en la prensa para realizar la tarea de precisar la geografía de sus distritos. Juan Ventura Casalins, director de la escuela de varones de Sabanagrande, por ejemplo, dejaba constancia en su informe de que esta población "[...] Hoy cuenta con 1.578 habitantes, según el último censo de población, y ocupa un área de 360.000 metros cuadrados, sobre un terreno plano y arenoso [.. .]"58. Rafael T. Gómez, director de la escuela de varones de Corozal, ocupó su informe en actualizar la información más reciente de la ciudad y que no aparecía consignada en el libro de Domingo Jiménez, haciendo uso de la Crónica provincial59.

Los maestros lamentaron la falta de documentación oficial que hubiese ayudado a la redacción de informes más completos sobre sus localidades. El director de la escuela de Ovejas en la provincia de Corozal, C. Benedeti, quería demostrar el carácter "primitivo" de la fundación de ese pueblo, que habría existido mucho antes de la independencia bajo el nombre de San Francisco de Asís. Sin embargo, su tarea se había hecho imposible por "los estropeados archivos de las oficinas públicas de este distrito, y no encontrando otra forma donde tomar datos, me veo en la necesidad de contraerme a lo expuesto"60. Manuel S. García, director de la escuela de San Sebastián de Madrid, resaltaba de manera similar, el problema de acceder a los documentos escritos: "no he podido recoger datos importantes para la historia de nuestro querido Estado, pues a más de no haber habido por estos pueblos en lo general, acontecimientos notables para la historia, es bastante trabajoso conseguir documentos que comprobaran los hechos acaecidos en ellos"61. Los preceptores reconocieron así, la importancia de la información escrita para sustentar cualquier observación referente tanto a la geografía como a la historia de las localidades. En su carácter de letrados locales, entendieron la necesidad de sustentar cada información que pudieran remitir a la dirección de instrucción pública como la única vía para realizar una historia general del estado que recogiera de manera precisa la trayectoria de cada una de sus poblaciones.

Ante la ausencia o las limitaciones de documentación que sirviera para verificar lo informado, algunos maestros optaron por entrevistar o escuchar el testimonio de los hombres más antiguos de sus poblaciones para reconstruir los hechos pasados y poder así actualizar la geografía histórica de su población. De alguna u otra manera el ejercicio de producir conocimientos se planteaba como un acto de comunicación en el que intervenía el maestro, con sus consultas y recopilación de datos, y la comunidad, con sus respuestas y los registros que entregaban muchas veces de viva voz. En efecto, como sugiere Margit Frenk, "leer es también 'oír" y oír suele usarse para 'leer'"62.

La importancia de la comunidad como fuente de información fue resaltada por el director de la escuela pública de varones de Santo Tomás, José M. Ariano Ramos

"Consultado el señor Vicente Caballero, el hombre más antiguo del lugar, pues cuenta más de cien años de vida, pero en su entero y cabal juicio, acerca de quién o quiénes fueron los fundadores de Santo Tomás, me dijo que los señores doctor Ignacio Troncoso y doctor Antonio Guaruche, naturales de Valencia, son las personas más antigua que recuerda existieron en su época; que la Iglesia en aquella época no estaba situada aquí, y que el primer cura que él conoció se llamó Pedro Marcos Almendri, natural de Cartagena. Antes de él no conoció ni oyó hablar de otro. Sucediéndole Antonio Zapata quien tuvo por sucesor a Gregorio de la Hoz.

He querido consultar los archivos viejos de la Iglesia para corroborar lo que dicho señor me ha dicho o para ver si algo encontraba que más se remontara al origen de esta población, pero desgraciadamente el señor Presbítero Olivares se halla fuera de éste. Tendré sumo cuidado a su vuelta, que será el 26, de registrar dichos archivos para contestar con más detención [.. .]"63.

Si bien el documento constituía la prueba más fehaciente para acercarse a la historia de los lugares del estado, también resultaba útil el uso del recuerdo y la tradición. En el marco de la consulta realizada por la dirección de instrucción pública, los maestros actuaron como mediadores de ese conocimiento oral, muchas veces fragmentado y olvidado, y lo consignaron por escrito en los informes remitidos. A través de ese conocimiento fue posible reconstruir rutas o vías de comunicación que ya no eran usadas, los sitios en donde habían ocurrido algunos hechos significativos especialmente aquellos relacionados con la independencia, y el proceso de fundación de las localidades64. Así mismo, la oralidad ayudó a precisar ciertos lugares geográficos, en el sentido que los maestros se refirieron a ellos según "las denominaciones comunes".

A este respecto resulta importante destacar el énfasis que algunos maestros pusieron en dilucidar la historia de estas denominaciones comunes como una forma de contribuir a la historia de sus poblaciones. Este fue el caso del caño Collazo en el distrito de Morales que según se señalaba, adoptaba su nombre en honor al general Martino Collazo que lo había canalizado. Al vincular la geografía con la historia, los maestros buscaron generar un cierto sentido de pertenencia e identificación al tiempo que dejaron en evidencia que el carácter y naturaleza de las localidades no estaba definida exclusivamente por los accidentes geográficos sino también por la historia y la memoria que guardaban sus habitantes respecto a su fundación y los elementos topográficos que la caracterizaban.

Si bien los informes fueron firmados y remitidos por los maestros, ellos revelan una variedad de actores anónimos (los vecinos, los viejos del pueblo, el cura, etc) que contribuyeron a recolectar o precisar la información finalmente remitida. La participación de estos actores deja ver la importancia que los maestros le dieron a la tarea encomendada por la dirección de instrucción pública y su deseo de apelar a todas las fuentes de información disponibles. Así mismo la redacción de los informes con la ayuda de estos actores es testimonio de un proceso colectivo de construcción de una sociedad local en donde los maestros de escuela se convirtieron en parte esencial.

No obstante, en algunas localidades la recolección de datos se tornó complicada por la dificultad que suponía recurrir a los vecinos, de tal manera que el director de la escuela de Sincelejo proponía a las autoridades del estado

"contratar personas inteligentes en la materia, para que revisara detenida y escrupulosamente la carta geográfica de que nos ocupamos, pues los directores de escuela solo podemos proporcionar datos insuficientes, que están muy lejos de producir los resultados deseados. Y esto es proveniente de nuestras ocupaciones diarias, de la mayor o menor indiferencia que se nota en los vecinos del distrito en que se reside, a los cuales uno se dirige, y muy particularmente, cuando uno no ha viajado, para pedirles apuntamientos que casi nunca dan"65.

Esas personas competentes debían ocuparse de levantar los planos o mapas necesarios, rectificar los que ya se hubiesen realizado y estudiar detenidamente las localidades, para lograr la perfección y el objetivo "de enseñar con fruto la geografía del Estado"66. Para otros maestros, era posible cumplir con el objetivo de "proporcionar datos fidedignos" siempre y cuando la dirección de instrucción pública extendiera el plazo establecido para la recopilación y el envío de información67.

Ahora bien, ¿cuál fue la extensión y el impacto de los informes geográficos remitidos por los maestros a la dirección de instrucción pública? De las 89 escuelas existentes en todo el estado de Bolívar según datos oficiales de 187268, no se recibieron ni la mitad de los informes solicitados. Si la información geográfica era vital no solo para los fines administrativos del gobierno local sino también para las labores educativas desarrolladas por los maestros, ¿cómo explicar la baja remisión de los informes? ¿las multas a las que se exponían no fueron suficiente incentivo para promover el envío de estos? Es posible que las dificultades prácticas bien para acceder a documentos de diverso tipo o a los testimonios de los vecinos hayan dificultado cuando no hecho imposible la redacción y remisión de los informes. También es probable que la situación política - que se vio alterada en 1876 con el inicio de una nueva guerra civil - haya estropeado los esfuerzos de los maestros en busca de la información solicitada. La guerra primero, y el cambio de las autoridades políticas locales después, explicarían que el proyecto de redactar una geografía del estado y de precisar la representación cartográfica de Bolívar haya naufragado.

Aun así, es necesario destacar la propuesta innovadora del estado de Bolívar. En primer lugar, debe resaltarse que se trató de un proceso colectivo de construcción de un conocimiento y representación geográfica sin precedentes. Además de las ventajas que suponía contar con una serie de informaciones de las que se carecía hasta el momento, ese proceso colectivo pudo haber promovido una mayor identificación con el territorio y, por tanto, afianzar tanto un proyecto político local, como una identidad regional bien acotada. Por otro lado, la dirección de instrucción pública partió de un supuesto: el Mapa del estado presentaba problemas y era necesario interrogarlo, cuestionarlo, modificarlo y ajustarlo. En ese diálogo, la dirección le otorgó un papel central a los maestros, que fueron considerados como agentes esenciales en la producción de una representación visual del estado. En ese sentido, se apartó del tradicional uso de expertos científicos para recoger y procesar datos estadísticos y volcarlos en una imagen cartográfica. Los maestros, con un conocimiento de campo y basados en la experiencia tanto propia como colectiva, podían aportar mayores y mejores datos.

El plan de la dirección de instrucción pública dejó en evidencia la importante relación que se construyó en el siglo XIX entre geografía y política, así como entre educación y geografía, ejes a partir de los cuales se intentó construir no sólo un proyecto de nación como lo fueron los trabajos de la Comisión Corográfica, sino también un proyecto local basado en la circulación y apropiación del conocimiento geográfico.

CONCLUSIONES

Nancy Appelbaum ha señalado que la controversia que suscitó el trabajo de la Comisión Corográfica giraba alrededor de dos cuestiones que no fueron del todo resueltas en el siglo XIX: "¿qué conocimientos, fuentes y métodos son legítimos para la práctica de la ciencia geográfica, y con qué propósitos debía ser practicada dicha ciencia? ¿Cómo debía ser representada la nación y quién tenía la autoridad para representar-la?"69. Estos interrogantes pueden ayudar a explicar lo que sucedió en el estado de Bolívar. En primer lugar, las autoridades del estado legitimaron a unos actores y una información que tradicionalmente no habían sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar la geografía y cartografía nacional. El estado de Bolívar no solo apeló a los actores locales, en este caso los maestros, los hizo parte central de su proyecto geográfico, cartográfico y político de construcción de la ciudadanía.

Por otro lado, frente al monopolio del conocimiento geográfico que generalmente había ostentado el gobierno nacional, el estado de Bolívar pretendió acabar con él, primero, circulando ampliamente el Mapa oficial del estado, segundo, solicitando una actitud crítica frente a él, y tercero, integrando a los maestros y por esta vía a las comunidades locales en la elaboración de un conocimiento geográfico que dialogara y cuestionara la representación cartográfica oficial.

El proyecto de la dirección de instrucción pública da cuenta de la circulación que tuvieron las cartas escolares que recogieron y sintetizaron los trabajos de la Comisión Corográfica y los posteriores de Manuel Ponce y Manuel María Paz. Dada las dificultades que rodearon la publicación de los trabajos de la Comisión arreglados por Ponce y Paz que hacen suponer una restringida circulación, estas cartas escolares proveyeron la imagen visual de la nación y los estados federales con los que se familiarizaron los colombianos del siglo XIX a través de las escuelas. Esta situación demanda un estudio hasta ahora inexistente, de la manera como se realizaron, distribuyeron y fueron enseñadas en las escuelas