Ponto de partida, paradas para diálogos e destino traçado

Ao longo dos anos, o trabalho com língua(gens) tem sido fortemente marcado por ideologias, ou seja, valores sociais (Volóchinov, 2017), que nos classificam e nos hierarquizam, a partir da valorização ou desprestígio de certos seres, saberes e dizeres. Os livros didáticos (LD) produzidos em escala global e o marketing a favor de professores/as nativos/as, destituídos de corpos, são apenas dois exemplos que ilustram o quanto essa cultura universalizante e hierarquizante é naturalizada. Na contramão dessa perspectiva, diversas/os pesquisadoras/es e movimentos sociais têm denunciado genocídios e epistemicídios que alicerçam nossa sociedade, marcadamente colonial. Nesse contexto, duas de nós fazemos parte de um grupo que produziu uma coletânea de materiais didáticos para o ensino de língua inglesa em contexto de formação de professores/as de língua inglesa. Cleret (Critical Language Education Routes for English Teachers), ou Rota de Educação Linguística Crítica para Professores de Inglês (doravante Cleret ou rotas), é definida por Trevisani et al. (2021, s. p.) como um “conjunto de atividades em torno de dois eixos: i) a educação linguística crítica, envolvendo criticidade e agência no uso da linguagem; ii) o eixo do percurso formativo, envolvendo saberes e capacidades docentes, bem como letramentos profissionais e digitais”. Os materiais constituem-se como e-books que poderão ser baixados gratuitamente no site da editora.

Nosso objetivo é analisar a Cleret Voices from the Aboriginals: Telling Legends and Oral Stories, criando inteligibilidade sobre a maneira como a questão indígena está presente e é abordada ao longo do material. Nossa investigação parte, primeiramente dos critérios estabelecidos pela equipe de autoras das Cleret, para, em um segundo momento, aprofundar a discussão embasada em conceitos produzidos prioritariamente por povos originários (Munduruku, 2012; Luciano, 2017; Graúna, 2013), que nos auxiliam a construir sentidos sobre os entendimentos de língua(gem), identidades e literaturas que informam o material. Analisamos ainda a profundidade e/ou superficialidade das atividades propostas, além de ponderarmos sobre uma possível (re)produção de repertórios pejorativos e narrativas únicas (Adichie, 2009) sobre os povos originários, fruto de pontos cegos advindos da colonialidade estrutural que nos constitui.

Nosso texto parte da compreensão de decolonialidade proposta pelo Projeto latino/latino-americano modernidade/colonialidade. Em poucas palavras, poderíamos dizer que a decolonialidade se trata “de un posicionamiento, una actitud para pensar, vivir, hacer, visibilizando y alentando los lugares de la exterioridad y construcciones alternativas” (Dussel, 1992, p. 15, apudVeronelli, 2015, p. 37).

Ao nos engajarmos nessa discussão, passamos a procurar autoras/es brasileiras/os que tratam da temática e encontramos diálogos com Paulo Freire e Campos (1991), que nos convidam a nos sulear (Campos, 1991; Freire, 1992; A. Freire, 1992), ou seja, rever nossa forma de ser e dizer, buscando compreender o quanto a linguagem nos constitui e a forma como o olhar para o norte como horizonte nos enfraquece. Como Ana Maria Araújo Freire (1992) esclarece, o termo foi cunhado por Marcio D’Olne Campos em 1991, quem alertou Paulo Freire para a natureza ideológica de nortear. Ainda, encontramos diálogo com autoras/es indígenas e quilombolas, que defendem uma perspectiva contracolonial (Santos, 2015), tendo em vista que sempre resistiram à colonização e suas implicações, ou seja, nunca aceitaram a imposição da modernidade como norma e lutam insistentemente contra narrativas únicas, que nos classificam, nos hierarquizam e justificam diferentes genocídios/epistemicídios.

Em termos de linguagem, procuramos estabelecer relações com a denúncia realizada por Veronelli (2015) sobre a colonialidade da linguagem, que dicotomiza as pessoas entre humanas e não humanas, colocando populações colonizadas como linguística, comunicativa e mentalmente sub-humanas. Aproximamos sua compreensão de Freire e seus parceiros (Freire & Macedo, [1987] 2021 ) que denunciam os perigos da linguagem do colonizador e o quanto ela “tem o poder de opacizar as consciências” (Freire & Faundez, [1985] 2011, p. 164) com uma “pretensa superioridade intrínseca da inteligência e do poder criador dos homens e das mulheres do Norte” (Freire, A., 1992). Ao fazer essa denúncia, nos convidando a sulear nossa linguagem e nossa forma de ver e ser no e com o mundo.

Essa compreensão encontra eco também em intelectuais indígenas. Joana Vangelista Mongelo, pensadora do povo Guarani M’byá, por exemplo, avalia que, em se tratando dos povos indígenas, “a linguagem sempre foi um lugar de luta desde os tempos da colonização, uma vez que todo o processo de colonização começou pela linguagem” (Mongelo, 2013, p. 23). Desde sua percepção, a linguagem delimita nosso conhecimento e nossa forma de ser e agir no mundo, já que historicamente ela possibilita hierarquizações, classificações e dicotomizações, criando subordinações linguísticas, epistêmicas e identitárias. Similarmente, o professor Gersem José dos Santos Luciano entende a linguagem como “o meio pelo qual os Baniwa se comunicam com outros seres do mundo e com o próprio mundo, uma vez que, para eles, a comunicação entre os seres é o segredo para o equilíbrio do mundo cósmico” (Luciano, 2017, p. 296). Dessa maneira, a língua é um fenômeno de comunicação sociocósmico, que “expressa um determinado mundo, uma determinada maneira de entender, de interpretar e de se relacionar com o mundo” (Luciano, 2017, p. 296); ela, portanto, nos situa enquanto seres sociais “na sociedade, na natureza e no mundo” (Luciano, 2017, p. 298); não pode ser dissociada do corpo e, por conseguinte, das emoções, dos sentimentos, dos conhecimentos e das relações sociais (Souza et al., 2021). Logo, a linguagem nos constitui e pode ser compreendida ainda como epistemologia, isto é, “como conhecimentos específicos e como saberes mais amplos, tais como cosmologia, cosmovisão, ciências, artes, etc.” (Rezende & Rodrigues, 2020, p. 1207), ancorando nossas reflexões, conceitos, formas de ser e agir.

Partimos, portanto, de uma compreensão de decolonialidade como uma proposta que visa criar sentidos, denunciar e interromper marcas deixadas pela colonização, sejam em termos de ser, saber, poder, dizer, etc. Para isso, buscamos aproximar saberes ao engendrar uma investigação informada prioritariamente por epistemologias indígenas, cujas/os autoras/es lutam incansavelmente contra a colonização. Acreditamos, dessa forma, poder unir esforços por um mundo menos desigual, menos violento, e entendemos que a formação docente é um espaço em que essa discussão é extremamente necessária e urgente.

Unimo-nos ainda a Souza (2009), que propõe um movimento de reexistência, ao questionar as práticas sociais legitimadas e nos convidar a buscar formas de reexistir ante uma sociedade racista, que nega, invisibiliza e inviabiliza grupos e sujeitos sociais. O trabalho com a temática indígena de forma não estereotipada tem potencial de contribuir para desestabilizações de discursos cristalizados, sendo um passo necessário para mudanças. Souza nos incita a ir além, levando para dentro dos espaços escolares saberes da periferia, em um movimento que ela denomina de Letramentos de Reexistência (Souza, 2009). Entendemos que esse trabalho pode e deve ser feito com professoras/es (Freitas, 2020) em formação, ou seja, o processo de formação docente, em perspectiva freireana, precisa acontecer em diálogo, onde todas as pessoas participantes se engajem no movimento de olhar para suas práxis, compartilhando experiências, saberes, inquietações e conceitos, construindo teoria nesse processo.

Nas duas próximas partes de nosso texto, traçamos um breve panorama de como os povos originários aparecem em LD diversos e abordamos a temática da literatura indígena em material pedagógico. Em seguida, na quarta seção, descrevemos a Cleret Voices from the aboriginals: telling legends and oral stories a ser analisada para, em três seções subsequentes à seção metodológica, criarmos inteligibilidades sobre as atividades propostas ao mesmo tempo que aprofundamos conceitos e apontamos outras possibilidades pedagógicas. Tais análises tiveram como foco três aspectos centrais: os critérios inovação, relevância e impacto propostos pela equipe das Cleret; a configuração da Cleret em relação à aproximação com os povos originários, suas culturas, saberes, identidades e práticas sociais e ainda as concepções de práticas sociais, língua, linguagem e compreensão oral e escrita. Elegemos tais conceitos por, em nosso entendimento, serem cruciais para que possamos avançar em prol de uma educação linguística cada vez mais engajada com práticas decoloniais. Finalizamos o texto com alguns apontamentos e encaminhamentos possíveis.

Onde estão os povos originários em LD

Em 2008, a promulgação da lei 11.645/2008 torna obrigatório o trabalho com a história e a cultura afro-brasileira e indígena em espaço escolar, sob o viés da valorização e do resgate das contribuições desses dois grupos “nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil” (Brasil, Ministério de Educação, 2008). Em estudo relativo à visão de educadores indígenas acerca da real aplicação da lei de 2008, a intelectual Graça Graúna, do povo Potiguara, observa que o material didático foi, e continua sendo, um dos principais obstáculos para que, de fato, a cultura e os saberes dos povos originários sejam valorizados e adentrem os muros da escola. Em sua percepção, esses documentos educativos, que são utilizados inclusive na formação de professores indígenas e não indígenas, não trazem subsídios suficientes para práticas acerca da temática e continuam a ocasionar apagamentos e exclusões, sobretudo das identidades e das literaturas dos povos originários (Graúna, 2011).

Passados mais de dez anos da promulgação da lei, Silva e Costa (2018) observam que docentes e discentes ainda se encontram envoltas/os em atividades que (re)produzem narrativas únicas e/ou que pouco contribuem para a ressignificação da identidade genérica imposta aos povos indígenas. Para os autores (Silva & Costa, 2018), é na formação docente que podemos discutir problemáticas sociais urgentes e, com isto, caminhar na construção de realidades menos violentas, especialmente para povos historicamente negados, invisibilizados e violentados.

Por sua vez, Beato-Canato e Back (no prelo) apontam que, se traçarmos um olhar diacrônico da nossa história, a lei de 2008 representa um marco importante e tem acarretado mudanças significativas em currículos, materiais didáticos e práticas pedagógicas. Por outro lado, os pesquisadores observam uma enorme “lacuna na formação inicial e/ou continuada de professores para com as relações étnico-raciais. Assim, embora com ganhos e possibilidades, enxergamos muitos dilemas para que a educação escolar brasileira, de fato, seja um espaço plurilíngue e multicultural” (Beato-Canato & Back, no prelo). Diante dessa realidade, entendemos que a Cleret em análise tem grande potencial de contribuir com mudanças, porque é um material que tem como público-alvo docentes em formação.

Após levantamento em diferentes bancos de teses e dissertações, Back (2022) constatou a inexistência de investigações que versem especificamente sobre a presença indígena nos LD de línguas. Em suas buscas, o pesquisador observou que, comumente, as discussões sobre os povos originários nos LD ocorrem em pesquisas sobre as relações étnico-raciais nesses documentos e, ainda assim, a questão indígena é muito pouco explorada. Em uma pesquisa que objetivou analisar as identidades indígenas e o papel das literaturas e saberes indígenas no material didático adotado por uma escola indígena para o componente curricular língua espanhola do Ensino Médio, Back (2022) revela que a cultura e os saberes indígenas são trabalhados apenas em uma unidade específica e pessoas indígenas não aparecem em outras partes do material. Ademais, ainda que não fossem encontradas imagens pejorativas sobre os povos originários, o LD essencializa as identidades indígenas como moradoras exclusivamente de territórios aldeados. Já as atividades relacionadas às histórias orais, em sua maioria, desconsideram as especificidades das literaturas indígenas.

Por sua vez, Garcia (2021) investigou questões de raça e da branquitude em outro LD de língua espanhola, indicando que, na obra analisada, as discussões sobre indígenas estão centralizadas em uma unidade específica do material. Essa informação pode simbolizar, inclusive, que, em muitos casos, a temática indígena está presente nos LD apenas por imposição da lei ou de editais governamentais para a aquisição de materiais didáticos, sem maiores aprofundamentos e sem aproveitar a riqueza identitária, linguística, epistêmica e cultural dos povos originários. Além disso, Garcia (2021, p. 166) observa que os gêneros discursivos que baseiam essa unidade “são distantes das produções indígenas, tanto de povos do Brasil quanto da Abya Yala/Améfrica Ladina no geral”. Entendemos que um LD de línguas é pensado para uma determinada carga horária e que há diversos temas a serem abordados, contudo, causa estranheza notar a baixa representatividade indígena.

Já o único estudo sistêmico que encontramos na base de teses e dissertações que versa sobre as relações étnico-raciais no LD de língua inglesa foi a pesquisa de Smith (2013). Ainda que não seja uma investigação que visou olhar especificamente para os povos originários no material analisado, a autora aponta que o trabalho com a temática indígena é muito incipiente. Em suas palavras “permanece a dúvida sobre como a revitalização de quaisquer aspectos referentes ao povo indígena poderia existir e persistir se os livros didáticos, em geral, não tratam desses fatores de maneira embasada e consciente” (Smith, 2013, p. 64).

Ante o exposto nos estudos encontrados e apresentados resumidamente, observamos uma lacuna no trabalho pedagógico com a temática indígena, muito embora a lei 11.645/2008 recomende essa prática sob o viés da valorização epistêmica, histórica e cultural. Contudo, lembramos que os manuais didáticos são um recurso e não a única ferramenta para embasar as aulas de línguas (Back, 2022). Assim, alinhados à Silva e Costa (2018) e Beato-Canato e Back (no prelo), acreditamos que a formação docente realizada com professoras/es (Freitas, 2020) tem potencial para engrossar o movimento de reexistência (Souza, 2009) e, também, aproximar e dialogar mais, vislumbrando dias melhores a todas/os, sobretudo aos povos historicamente marginalizados e inferiorizados, como indígenas e quilombolas, para citarmos apenas dois grupos. Nesse sentido, a Cleret Voices from the Aboriginals: Telling Legends and Oral Stories mostra a sua importância e originalidade justamente por se debruçar sistematicamente no trabalho com a temática indígena na formação com professoras/es de língua inglesa, e é a partir do nosso olhar crítico que iniciamos os apontamentos sobre essa proposta pedagógica.

Literatura indígena em material pedagógico

Com o intuito de analisar um material focado sobretudo no trabalho pedagógico com narrativas orais dos povos originários, precisamos, ainda que muito brevemente, entender algumas de suas características e funções. Antes disso, cabe aclarar que aquilo que se convencionou chamar de literaturas indígenas está constituído por

produções artístico-literárias compostas necessariamente por pessoas indígenas. Tais obras são heterogêneas tanto na forma quanto no conteúdo, podendo, em seus eixos temáticos, abarcar questões étnicas (cosmovisões, valores, tradições, lutas, resistências, processos de desterritorialização e desealdeamento), subjetivas (sentimentos, afetos, emoções), identitárias (sentimento de não pertencimento, por exemplo) e/ou sociais (alcoolismo, drogas, violência, suicídio). (Back et al., 2021, p. 1029)

Lembramos, ainda, que essas literaturas são oralizadas por essência e podem se materializar de diferentes formas, inclusive por meio da escrita (Back, 2022).

Feito esse rápido esclarecimento, achamos necessário evocar o olhar de teóricos indígenas para ilustrar a potência dessas manifestações artístico-literárias. A começar por Daniel Munduruku. Para o autor (Munduruku, 2012), não podemos falar de literaturas indígenas sem falar de memória e ancestralidade. Aponta o pensador do povo Munduruku que, embora cada povo originário se distinga um do outro por diversas questões, como língua, grafismo corporal etc., o que une as nações indígenas é a memória coletiva e/ou individual, que carrega tradições, valores, ensinamentos e a cultura de cada povo. Assim, ao vivenciar as narrativas orais, essas literaturas indígenas emanam tanto a riqueza dos modos de ser e de estar no mundo quanto toda a luta e a resistência dos povos originários.

Sobre emanar resistência, Eliane Potiguara, intelectual do povo Potiguara, expõe que as literaturas indígenas são uma forma de denunciar todo o assujeitamento dos corpos e dos saberes indígenas e de toda a violência histórica que cada povo e cada indígena sofreu e continua a sofrer (Potiguara, 1989). Nesse mesmo pensamento, Kaká Werá, indígena do povo Tapuia, nos diz:

Para nós, a literatura indígena é uma maneira de usar a arte, a caneta, como uma estratégia de luta política. É uma ferramenta de luta. E por que uma luta política? Porque, à medida que a gente chega na sociedade e a sociedade nos reconhece como fazedores de cultura, como portadores de saberes ancestrais e intelectuais, ela vai reconhecendo também que existe uma cidadania indígena (Werá, 2017, p. 29, grifo do autor).

Já Graça Graúna (2011; 2013) afirma que as literaturas indígenas são instrumentos de paz e valiosos recursos para mostrar à sociedade não indígena a beleza dos modos de ser e as riquezas culturais dos povos originários. Para ela, suas literaturas são um convite para a desconstrução de preconceitos, além de

[u]m convite para discutirmos a possibilidade de sonhar um mundo melhor; um convite que deve estender-se a todos os simpatizantes da cultura e da história indígenas, levando em conta que a literatura indígena, por exemplo, ainda é pouco estudada em seu aspecto contemporâneo (cotidiano) e, particularmente, em seus aspectos fronteiriços (Graúna, 2011, p. 259).

Para Souza et al. (2021), os indígenas querem compartilhar seus saberes, desde que esses saberes sejam creditados aos povos originários. Nessa esteira, Potiguara (2019) avalia que atualmente os livros literários ou poéticos de autoria indígena refletem seus pensamentos. Assim, pede que “a sociedade não indígena nas escolas, nas salas de aula possam utilizar nossos materiais didáticos e publicações várias. Há diversos escritores indígenas que estão fazendo trabalhos maravilhosos” (Potiguara, 2019, s.p.).

Graça Graúna (2013) observa que as literaturas indígenas são diferencialistas, ou seja, são produções que não se enquadram em modelos literários pré-definidos e, por conseguinte, não devem ser lidas e/ou ensinadas desconsiderando as suas funções e características (Graúna, 2013). Similarmente, Librandi-Rocha (2014) destaca que tais obras não podem ser lidas como meramente ficcionais, pois fazem parte da cosmovisão de autores/as e povos indígenas e ainda se constituem, muitas vezes, como denúncia e resistência. Atentos a isso, Back et al. (2021) enfatizam que, ao levar as literaturas indígenas à sala de aula, devemos considerar todas as suas especificidades e refletir sobre os horizontes de autoria, circulação, tema e estilo.

Dessa maneira, embora haja uma discussão sobre a não didatização do objeto literário, acreditamos na potência que as narrativas ancestrais têm para contribuir para uma aproximação respeitosa com pessoas e povos indígenas (Beato-Canato & Back, no prelo). Com isso, esperançamos dias melhores, assim como nos instigam Graúna (2011; 2013) e Freire (1992), pensador que nos convida a arregaçar as mangas e agir para construir novas realidades.

Descrição da Cleret

A coleção intitulada Cleret objetiva priorizar a educação linguística crítica na educação de professores de inglês (English Teacher Education), ancorada, em especial, na pluralidade do enunciado: “Ler(-se) (n)o mundo para nele agir”, inspirados em textos da coletânea organizada por Pessoa et al. (2018). Decompondo em partes, temos: “Ler-se no mundo” que demanda conhecer-se, descrever-se, apresentar-se, provocar-se, desacomodar-se em nossas identidades fluídas e maleáveis, (des)construídas socialmente, implicadas contextualmente e informadas culturalmente. Na coleção, alguns gêneros textuais que requerem essa compreensão de quem sou para mim mesmo/a e para outrem foram abordados, sendo eles: apresentação pessoal em biodata profissional, perfil em redes sociais, carta de motivação. Nos outros gêneros mobilizados nos diferentes livros, o projeto enunciativo de quem enuncia - o que, para quem, quando e onde - sempre demanda essa percepção de si a fim de deliberar sobre suas ações de linguagem em situações comunicativas com propósitos específicos. “Ler o mundo no mundo” convoca os princípios norteadores que representamos em uma figura (Cristovão et al., 2020, p. 479) no formato de catavento, cujas pás representam os elementos: multiletramentos, agir docente, uso e estudo da língua e English as a Lingua Franca (EFL). “Agir no mundo” tanto linguageira quanto praxiologicamente requer engajamento expresso no núcleo do catavento pelos princípios centrais de “Linguagem como prática social e agir socialmente com a linguagem em diferentes esferas de atividade”.

Constituindo-se como um material pedagógico para formação docente, cada Cleret visa a educação linguística e a formação docente concomitantemente. Com essa intenção, cada rota conta com módulos específicos e outras variáveis, tendo sempre partes focadas em discussões temáticas, leituras teóricas acompanhadas de práxis, seção de produção oral, escrita ou multimodal, estudo de aspectos léxico-gramaticais e desenvolvimento de pronúncia em língua inglesa. Para alcançar seus objetivos, há ainda a escolha de um ou mais gêneros a serem enfatizados ao longo do material, geralmente direcionada para a produção.

Como parte desse conjunto de materiais pedagógicos, Voices from the Aboriginals: Telling Legends and Oral Stories tem como objetivo geral proporcionar conhecimento e reflexão sobre o capital cultural dos povos originários do Brasil e outros países a partir de suas narrativas. Os gêneros centrais do material são lendas e histórias orais indígenas e, como gêneros periféricos, encontramos: biodata, quiz, verbete, apresentação oral no TED Talks, entrevista, trecho de um show de comédia, notícia, apresentação de livro, artigo científico, entre outros. Cabe apontarmos que a adoção do termo lenda foi baseada em Coelho (2003), para quem as lendas se constituem “[...] em lugares de encenação da memória coletiva, pois são construídas de maneira a reiterar determinados conteúdos e valores morais, ao mesmo tempo em que podem questionar as maneiras básicas da vida em sociedade” (p. 70). Desse modo, a ideia nunca foi reduzir suas narrativas orais como parte do imaginário popular, mas ilustrar que essas histórias fazem parte do nosso dia-a-dia e, muitas vezes, nem sabemos de suas origens indígenas. Apontamos, contudo, que, ao ampliar e aprofundar nossos conhecimentos e diálogos com povos originários, entendemos que o termo tem sentidos variados para diferentes etnias e línguas e hoje tem sido criticado por muitos povos originários por seus sentidos pejorativos em contraste com o termo histórias (orais) ou narrativas ancestrais, que foram/são vivenciadas e fazem parte de suas visões de mundo.

Esta Cleret tem como proposta de ação social a produção de uma antologia oral com histórias orais indígenas brasileiras e como ação linguageira a contação de histórias orais indígenas brasileiras usando a mídia podcast como forma de compartilhar e promover reflexão sobre esse capital cultural. Para isso, traz materiais diversificados, com foco em histórias orais de povos indígenas/aborígenes, culturas indígenas e questões minorizadas. Com relação aos aspectos léxico-gramaticais, o foco recai sobre sequências narrativa e descritiva, pretérito e marcadores temporais, e, no que tange a práticas em pronúncia, o trabalho realizado é de revisão de sons surdos e sonoros e segmentais (pronúncias do morfema -ed em pretérito de verbos regulares). A discussão teórica versa sobre duas temáticas que podem se inter-relacionar, sendo elas: perspectivas decoloniais e ensino de inglês para populações indígenas brasileiras e imperialismo linguístico e status das línguas indígenas brasileiras. A contribuição para a formação docente é ainda propiciada pela proposta de análise de curso de inglês para estudantes indígenas e de curso de formação superior indígena. No que concerne à avaliação, as autoras (Cristovão & Francescon, no prelo) propõem a construção de um e-portfolio com as versões das produções orais e atividades dos módulos de Letramentos Profissionais, bem como uma prova semestral como opção.

Em relação à organização, a rota é composta por nove módulos, com oitenta textos entextualizados com cento e oitenta e oito atividades (enumeradas e propostas com uma consigna geral) e subatividades (introduzidas por letras dentro de uma atividade geral e proposta por uma consigna subdividida). Tal organização é proposta pelas autoras da Cleret para que os objetivos específicos do material possam ser alcançados:

i) refletir sobre o capital cultural indígena na contemporaneidade; ii) aprender e compreender culturas indígenas por meio de suas lendas e histórias orais; iii) produzir um podcast com a versão em inglês de lendas ou histórias orais indígenas brasileiras (de povos originários locais); iv) refletir sobre questões de imperialismo linguístico e como estudos da linguagem podem contribuir para proteger minorias como as etnias indígenas (Cristovão & Francescon, no prelo).

A partir da próxima seção, analisaremos a Cleret, utilisando as lentes já apresentadas.

Caminho percorrido: percurso metodológico

Conforme já anunciamos, nossa intenção é analisar como os povos originários e literaturas indígenas são abordados na Cleret Voices from the Aboriginals, discutindo seu potencial de suleamento da educação linguística. Após ter sido produzida, cada Cleret é avaliada por pareceristas externos. O escrutínio é feito a partir de um rol de critérios de análise pré-determinada, que serve de lente para esse trabalho, que acabou dando origem à primeira versão deste artigo. Nesse processo, duas de nós atuamos primeiramente na produção da Cleret Voices from the Aboriginals e duas em sua avaliação. Em um segundo momento, após a Cleret ter sido reformulada, nós quatro nos reunimos para produzir este texto, com a análise desse material especificamente.

Nosso manuscrito percorre o seguinte caminho metodológico: em um primeiro momento, descrevemos nossa percepção da Cleret quanto a sua inovação, relevância e impacto, critérios esses que deveriam ser levados em consideração pelos pareceristas avaliadores da rota; em um segundo momento, nos debruçamos em criar inteligibilidade acerca das possíveis concepções de língua(GEM), identidades e literaturas que informam o material, processo realizado a partir da análise da proposta da Cleret de maneira geral, bem como dos textos empregados e de cada atividade proposta; o próximo passo foi ponderar como o/a sujeito indígena e os seus saberes estão apresentados na Cleret, para então, problematizar a formulação das atividades propostas, avaliando até que ponto elas são capazes de dialogar com as pautas do movimento indígena ou se são pretexto para um trabalho puramente com foco na língua. Finalmente, ponderamos as potencialidades do material e indicamos alguns caminhos possíveis. Durante todo o processo, procuramos diálogos com epistemologias prioritariamente indígenas, valorizando, dessa maneira, o protagonismo epistêmico dos povos originários.

Um olhar para a Cleret

Optamos por iniciar a expansão de nossa análise destacando pontos que valorizamos no material concernentes a cada item da avaliação proposta pelas autoras da Cleret. No que concerne à inovação, acreditamos que a proposta é inovadora no sentido de ampliar as discussões sobre a temática indígena e propor a produção de podcasts com a temática. Mais que inserir a história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo para atender a obrigatoriedade da inserção da temática imposta pela lei 11.645/2008, a Cleret amplia o debate, sobretudo na possibilidade de ressignificação das identidades indígenas, comumente vistas de forma genérica, homogênea e estereotipada. Nesse sentido, destacamos o fato de a proposta trazer diferentes povos originários de diversas partes do mundo e, com isso, potencializar a emergência de outros olhares para esses povos. Ademais, as atividades, em sua grande maioria, não são pretextos para outras questões, como o ensino gramatical, por exemplo, com exceção do módulo 7, que tem esse foco e merece uma discussão bastante ampla, a qual será realizada em momento oportuno.

Com relação à relevância, em uma sociedade em que convivemos com genocídios e epistemicídios que classificam e excluem saberes e seres (Grosfoguel, 2016), o trabalho com textos e epistemologias produzidas por autoras e autores pertencentes a grupos minorizados pode contribuir com deslocamentos, desestabilizações e construções de outras narrativas. Dito isto, avaliamos que a Cleret se constitui como uma resposta do Sul em prol da pluralidade, do fortalecimento de grupos minorizados e de formação docente crítica e engajada com questões dessa natureza. Desse modo, o material sustenta a união de forças para o pensamento decolonial ao oferecer uma oportunidade de conhecer e valorizar o protagonismo indígena. Destacamos a presença de lideranças como Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Daniel Munduruku e Olívio Jekupé, dissertando, problematizando e ampliando as discussões sobre os indígenas na atualidade. Notamos também o zelo ao reportar muitas das narrativas orais conhecidas da sociedade brasileira como sendo narrativas dos povos originários, algo que nem sempre é visto nas aulas de línguas. Além disso, há a valorização do engajamento com pesquisas, produção (de podcast) e conhecimentos diversos, como a primeira literatura editorada escrita por um/a indígena.

No que tange ao impacto, de modo geral, acreditamos que a Cleret pode contribuir para o desenvolvimento social, epistêmico e cultural, favorecendo aproximações, reflexões e o desenvolvimento de uma postura crítica enquanto profissional da educação sobretudo a respeito de questões étnico-raciais, especialmente de povos originários desde seus pontos de vista. Ademais, não percebemos que a temática indígena está em segundo plano e/ou trazida como pretexto para outras discussões. Pelo contrário, a rota traz discussões relevantes, como a presença indígena em diversos cargos públicos, a história de povos originários em diversas partes do mundo, a literatura indígena, o ativismo indígena, dentre outros. Além disso, as ilustrações, imagens e textos utilizados não reproduzem ideologias genéricas, pejorativas e folclorizadas. Assim, apontamos o impacto cultural, com retorno positivo aos povos indígenas, por serem abordados na Cleret enquanto protagonistas dos seus saberes.

Acreditamos que a educação linguística a partir de uma proposta como essa tem potencial para contribuir na formação de professoras/es atentos às diferenças, que atuem em prol de espaços educativos ao mesmo tempo acolhedores e problematizadores, em que a interculturalidade e o olhar crítico sejam valorizados. Entretanto, apesar de todos esses pontos a serem exaltados, indicamos que há diversos aspectos que merecem uma discussão mais aprofundada. Neste texto, elegemos alguns deles, sendo o primeiro a quantidade de materiais e temas propostos para debate, o que talvez tenha sido a principal razão para que muitos fossem abordados de maneira superficial e até mesmo sem conexão entre eles.

A Cleret como um convite de aproximação com povos originários, suas culturas, saberes, identidades e práticas sociais

Como o título sugere, a rota tem como tema central vozes dos indígenas/aborígenes. Para desenvolvê-lo, traz materiais produzidos por povos originários e incentiva o diálogo, a aproximação e a valorização, a partir de convites para pesquisar e conhecer sobre indígenas brasileiras/os; no módulo 1, visitas a sites como os da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), no módulo 2, e do Museu Paranaense para leitura sobre povos originários do Paraná, no módulo 3. Essas propostas colaboram para o entendimento da multiplicidade dos povos e identidades indígenas que vivem no que hoje chamamos Brasil.

Especificamente sobre o módulo 1, destacamos a presença de indígenas falando de suas próprias histórias, identidades e narrativas orais. Percebemos não somente a presença de escritoras e escritores indígenas, mas também de outras lideranças, e ainda um convite para que estudantes pesquisem e realizem atividades baseadas na vida, luta e histórias dos movimentos indígenas, refletindo sobre a importância de lideranças indígenas no Brasil da atualidade, para citar um exemplo. Ou seja, as atividades propostas incentivam o conhecimento e a legitimação das reivindicações indígenas, contribuindo para a compreensão de suas identidades plurais e heterogêneas.

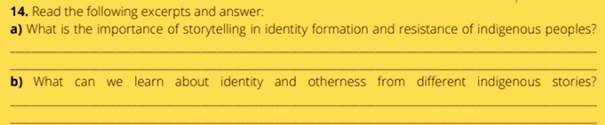

Fonte: Cristovão & Francescon (prelo).

Figura 1 Exemplo de atividade direcionada para a valorização das culturas dos povos originários.

A Cleret propõe ainda uma ampliação desses conhecimentos ao trazer histórias orais de povos originários de outras partes do mundo. Destacamos, inclusive, essa forma de mencionar territórios - “do que hoje são chamados de” -, porque possibilita a compreensão de que estados-nação como são conhecidos atualmente foram criados após os processos de invasão. Assim, falar em indígenas canadenses, australianos, brasileiros acaba sendo uma forma colonial de tratá-los. Ao contrário, ao nomeá-los desde o território indígena e não desde um país específico, podemos contribuir para que novas e diferentes narrativas sejam contadas, sobretudo desde o ponto de vista dos que aqui estavam e que tiveram suas histórias, saberes e costumes ceifados pelo processo de colonização. Ademais, cabe destacar a quantidade de etnias presentes na Cleret, sendo mais de dez povos originários do que hoje conhecemos como território brasileiro, bem como outros povos originários do que veio a se chamar Estados Unidos, Nova Zelândia, Gana, Canadá, Austrália, Costa do Marfim e Togo.

Como todo material, há ainda questões que poderiam ser revistas, como a inserção (ou a sua exclusão) de alguns termos genéricos e pejorativos e de emprego rechaçados por boa parte dos povos originários, como “lenda”, “índio” e “tribo”, especialmente, em textos transpostos para o material. Sobre isso, uma possibilidade seria a introdução de uma atividade que fizesse essa problematização. Entendemos que ao (re)produzir tais vocábulos, acabamos contribuindo para a reprodução de discursos coloniais e a manutenção de violências históricas. Outra questão que chamou nossa atenção foi a atividade de abertura da rota, a qual traz pesquisadoras/es renomadas/os e uma ativista sueca, para, apenas em seguida, na atividade 2, propor um trabalho com Daniel Munduruku. Enxergamos uma certa incoerência nessa organização do módulo, que vislumbra uma aproximação com pessoas e povos nativos. Em nosso entendimento, para isso, seria preciso abrir a Cleret com imagens de personalidades indígenas, inclusive em posições sociais diferentes, pessoas aldeadas e não aldeadas, para que a pluralidade já fosse valorizada desde o início. Ao não fazer isso, a distinção nós-eles parece ser enfatizada. Embora Daniel Munduruku tenha destaque na página pela quantidade de informação, a escolha por abrir o material com não indígenas indica o lugar de onde partem as autoras do livro, lugar este marcado pela sociedade estruturalmente colonial em que vivemos.

Em função disso, muitos estudos, como o de Silva e Costa (2018), alertam para o fato de docentes e discentes ainda se encontrarem envoltas/os em atividades que (re)produzem narrativas únicas e/ou que pouco contribuem para a ressignificação da identidade genérica imposta aos povos indígenas. Para os autores, é na formação docente que podemos discutir problemáticas sociais urgentes e, com isto, caminhar na construção de realidades menos violentas, especialmente para povos historicamente negados, invisibilizados e violentados. A esse respeito, Back et al. (2021) sugerem que, ao adentrar no universo indígena em sala de aula, uma possibilidade de ambientação seria aproximar a/o aluna/o do universo das culturas dos povos originários. Para os pesquisadores (2021, p. 1038), essa etapa tem por finalidade “trazer para a sala de aula a existência dos povos originários e suas histórias e culturas”. A atividade reproduzida na Figura 1 representa um esforço nesse sentido, ao propor uma pesquisa sobre povos originários em diferentes partes do mundo e a elaboração de uma apresentação para compartilhar as informações com a turma.

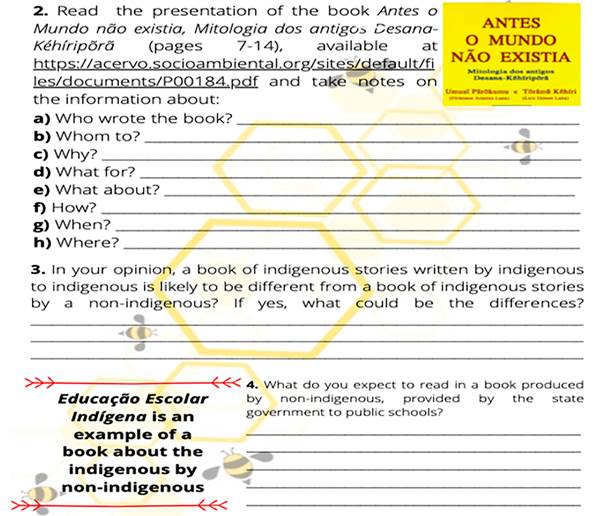

Fonte: Cristovão & Francescon, (prelo)

Figura 2 Exemplo de atividade que favorece a ressignificação das identidades plurais dos sujeitos indígenas.

Na atividade ilustrada na Figura 1, a/o aluna/o é convidada/o a refletir sobre a importância da manutenção das culturas ancestrais, pois elas fazem parte da cosmovisão e da identidade de cada povo. Assim, entendemos como um ponto importante o fato de a Cleret introduzir o universo das narrativas orais por meio de atividades que versam sobre a valorização dos modos de ser e dos saberes dos povos nativos.

Ainda que as ilustrações contidas na Figura 1 possam remeter à genérica e pejorativa identidade imposta aos povos originários e que perdura no imaginário popular, apontamos que são imagens que precisam ser evocadas enquanto parte da tradição e da cultura dos diversos povos originários, que, em suas vestimentas, adornos e pinturas corporais carregam sua memória e a sua ancestralidade (Munduruku, 2012). Acerca da identidade genérica e imposta aos sujeitos e povos originários, Back (2022) observou que comumente, nos LD de línguas, indígenas são representados exclusivamente em papéis e funções sociais relacionadas às pessoas aldeadas. Ou seja, uma essencialização das identidades como moradores/as exclusivamente de territórios demarcados. Na contramão, a Cleret Voices from the Aboriginals favorece a ressignificação dessas identidades, conforme ilustramos na Figura 2, aspecto a ser salientado do material.

Na atividade, a/o aluna/o é convidada/o a ler e comentar a história de vida do primeiro indígena reitor de uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal de Roraima. Trata-se de Jefferson Fernandes do Nascimento, indígena da comunidade Surumu, localizada naqUELe mesmo estado. As autoras da Cleret ainda propõem que as/os estudantes ampliem seus horizontes acerca das identidades plurais das/os sujeitos indígenas ao trazer à discussão diversas/os intelectuais, professoras/es, pensadoras/es, líderes, escritoras/es em suas múltiplas funções sociais.

Destacamos, também, o fato de as atividades subsequentes se pautarem em discussões sobre a necessidade de vozes e histórias indígenas serem ouvidas, reforçando ainda mais as demandas indígenas na contemporaneidade, denunciadas, inclusive, por meio de suas produções literárias, conforme aponta Potiguara (1989). Ademais, as atividades nos convidam a reflexões críticas, aproximações e distanciamentos interculturais.

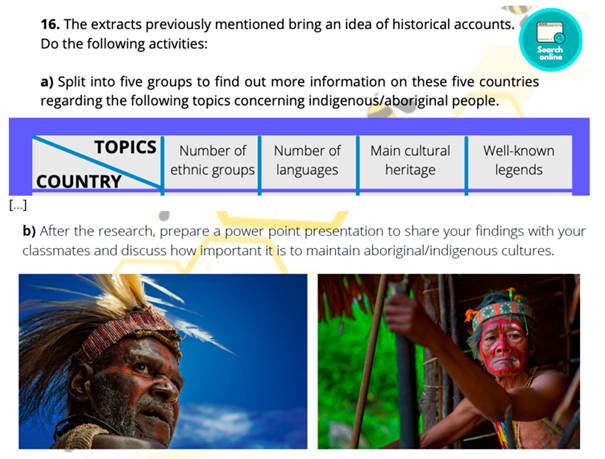

A atividade reproduzida na Figura 3 está presente no módulo 5 e trabalha o fato de as culturas indígenas serem baseadas, principalmente, em tradições orais e, consequentemente, o de a prática de contação de histórias orais ser compreendida como um elemento vital para a manutenção da história/memória coletiva e/ou individual, assim como asseveram Munduruku (2012), Graúna (2013) e outros teóricos indígenas. A atividade contribui para a percepção de narrativas orais como parte da resistência dos povos indígenas, que mantêm, respeitam e preservam suas tradições, saberes e costumes ante qualquer política negacionista e integracionista. Nesse caso, a/o aluna/o é convidada/o a refletir sobre o que podemos aprender a respeito da identidade e da alteridade a partir de diferentes literaturas indígenas e, com isso, estabelecer uma possibilidade de aproximação mais respeitosa com os povos originários.

Observamos que boa parte das atividades problematizam as mazelas da colonialidade, como o apagamento e o imperialismo linguístico, denunciados pelas/os autoras/es citadas/os anteriormente, bem como discutem as/os indígenas em diferentes espaços sociais, desempenhando distintos papéis sociais, seja ocupando o cargo de reitor/a em universidade pública, seja de autoras/es literários ou ativistas (ou ambos). Percebemos, em muitos pontos, a voz e o protagonismo indígena acerca de suas epistemes e suas manifestações artístico-literárias.

Contudo, notamos que há uma oscilação entre aproximação e distanciamento e a esse respeito destacamos também a escolha pela criação de podcasts como produtos finais. A proposta é a construção de uma antologia oral de lendas indígenas e histórias orais. Embora o objetivo aponte para a contação de histórias orais e, assim, a valorização das histórias e a manutenção e vitalidade das tradições, saberes e costumes, as atividades ao longo da rota enfatizam, em diversos momentos, as características de podcasts bem como de narrativas seguindo estruturas de histórias ocidentais. Isso fica bem evidente no módulo 7, por exemplo, quando são trabalhadas organização textual de narrativas, estruturas de tempos verbais e ainda questões concernentes à pronúncia a partir de materiais retirados de sites britânicos, nomeadamente BBC e British Council. Essa discussão nos leva ao próximo foco de nossa investigação.

Práticas sociais, língua, linguagem e compreensão oral e escrita na Cleret

Iniciamos, resgatando o conceito de linguagem enquanto prática social, que nos constitui, sendo, ao mesmo tempo, uma maneira de nos dividir entre humanos e não humanos e justificar diferentes hierarquizações e violências coloniais (Veronelli, 2019) e um lugar de luta desde os tempos de colonização, conforme define Mongelo (2013). Nessa perspectiva, em uma rota desenvolvida para o contexto de formação docente de língua inglesa, visando a aproximação e a valorização dos povos originários, a compreensão de linguagem, o tipo de atividade proposta e o cuidado com as palavras é fundamental e, por essa razão, elegemos esse tema para ser discutido.

Destacamos, primeiramente, o esforço das autoras para trazer textos produzidos por pessoas de diversas partes do mundo, enriquecendo o material ao abrir espaço para que múltiplas vozes sejam ouvidas e gêneros variados circulem na esfera universitária. Há a possibilidade de leitura da primeira obra editorada produzida por indígenas; a problematização de uma proposta de um curso de inglês para alunas/os indígenas; o convite para que licenciandas/os assumam o papel de educadoras/es linguísticas/os, ao ler um artigo e se colocar no lugar de professoras/es. Com relação ao tipo de atividade proposto, também há diversidade, com atividades tanto de compreensão quanto de produção oral e escrita, que exigem pesquisa, visita a sites, discussões, produções de apresentações e podcast etc., contribuindo para alcançar os objetivos traçados de forma dinâmica.

Outro aspecto que merece atenção e já foi mencionado em outro momento é o emprego de termos que podem não contribuir para o enfoque objetivado. A esse respeito, destacamos lendas, que aparecem até mesmo no título do material, e tribos, que aparecem em alguns textos presentes no material e não foram problematizados em momento algum. A partir do conceito de palavra-mundo cunhado por Freire, para enfatizar a relação entre palavra e vivências sociais, a ideia de que cada palavra é carregada de sentidos sociais, de ideologias entrelaçadas com nossa forma de ser e estar no mundo, indicamos que tais palavras deveriam ter sido substituídas por vocabulário sugerido por povos originais. Em algum caso em que os vocábulos tivessem sido usados por outras pessoas, seria possível aproveitar a oportunidade para discutir seus usos, apontando para o como a linguagem faz parte de nós, revela quem somos e mudanças em nossa forma de dizer são imprescindíveis no combate a preconceitos.

Dando sequência à análise, precisamos problematizar algumas atividades de compreensão oral e escrita, que parecem ser informadas por um entendimento de que os sentidos estão no texto, sendo de responsabilidade exclusiva de quem o escreveu, caso da atividade 2, reproduzida na Figura 4. Ao criticar essa perspectiva, Menezes de Souza (2011) aponta a necessidade de entendimento de que os sentidos são construídos na interação com os textos e propõe questões que possibilitem reflexões a esse respeito. Com isso, não estamos sugerindo que atividades de localização de informações sejam banidas, especialmente de materiais pensados para iniciantes, mas sim que a localização de informações na materialidade linguística pode ajudar na construção de sentidos desde que as informações localizadas sejam convocadas para isso.

Considerando que a linguagem não pode ser dissociada do corpo e, por conseguinte, das emoções, dos sentimentos, dos conhecimentos e das relações sociais, como define Souza et al. (2021), entendemos que os sentidos não estão no texto, mas são construídos na interação entre leitor/a, texto e contextos de produção e de leitura. A esse respeito, ao sugerir a produção de podcasts, proposta aliás que merece ser problematizada, conforme já indicamos anteriormente, seria válido fazer perguntas do tipo: como a produção de podcasts em inglês poderia contribuir para a preservação e divulgação da cultura indígena brasileira? Como você se sente ao se envolver com essa produção e essa temática? Questões desse tipo nos ajudam a refletir sobre nossas posições, possibilidades e limitações e nos engajar com diferentes temáticas. Em outros momentos, também encontramos atividades de localização de informações, em uma perspectiva que pode dar a entender que os sentidos estão no texto.

Avançando a análise, destacamos que o módulo 2 tem um papel muito relevante, sobretudo por problematizar a proposta de um curso de inglês para alunas/os indígenas e exigir que licenciandas/os assumam o papel de educadoras/es linguísticas/os, ao ler um artigo e se colocar no lugar de professoras/es. Valorizamos também a oportunidade de reflexão sobre possíveis diferenças entre um livro de histórias indígenas escrito por indígenas e por não indígenas, conforme ilustra a atividade 3, reproduzida na Figura 4.

No que tange o módulo 5, avaliamos que é uma parte com foco nas características do gênero e de marcações temporais comumente utilizadas na contação das histórias orais. É um momento oportuno para que a/o aluna/o perceba quão distintas são as narrativas ancestrais e as línguas indígenas como um todo. Desse modo, aconselhamos que haja uma discussão ampliada a esse respeito e não uma identificação de características sem um debate sobre possíveis sentidos construídos a partir de escolhas organizacionais assim como de outros elementos.

O módulo 7 tem foco nas estruturas do pretérito perfeito e na pronúncia dos verbos empregados nessa construção verbal, visando contribuir para a elaboração do podcast. Vemos aqui uma questão que carece de questionamento. Embora a rota traga a discussão sobre o imperialismo linguístico e, assim, abra espaço para a problematização do entendimento de que existe uma norma padrão neutra e uma suposta forma universal de pronunciar as palavras, a Cleret acaba caindo nas amarras coloniais ao sistematizar a pronúncia dos verbos no pretérito, a partir do padrão disponibilizado pela BBC, e com a estrutura da língua a partir de conteúdos disponibilizados pelo British Council, o que incentiva o fortalecimento de ideias essencializadas sobre a língua(gem). Em uma proposta pedagógica com essa temática, ao invés dessa sistematização, talvez fosse mais coerente questionar as ideologias que informam o trabalho com esse aspecto da língua e a coerência de seu trabalho.

Ponto de chegada e alguns caminhos possíveis

Em nosso texto, nos debruçamos sobre um material pedagógico, buscando criar sentidos sobre a maneira como a questão indígena está presente e é abordada ao longo do mesmo. Focamos na temática, nos materiais entextualizados e no tipo de atividade, que nos ajudaram a entender a concepção de linguagem que informa o material. Em nossa percepção, a proposta da Cleret Voices from the aboriginals: telling legends and oral stories constitui-se como uma resposta do Sul à área de educação linguística, especialmente no que tange à formação docente, tendo um caráter inovador no sentido de ampliar as discussões sobre a questão indígena e trazer atividades dinâmicas a partir das especificidades da cultura e dos saberes étnicos. Ademais, observamos que a Cleret amplia o debate, sobretudo no que concerne à possibilidade de ressignificação das identidades indígenas, comumente vistas de forma genérica, homogênea e estereotipada. Nesse sentido, ponderamos que a educação linguística a partir de uma proposta como a apresentada no material Voices from the Aboriginals tem potencial para contribuir para a formação com professoras/es atentos às diferenças, que atuem em prol de espaços educativos ao mesmo tempo acolhedores e problematizadores, no qual a interculturalidade e o olhar crítico sejam valorizados.

Aproveitamos para lembrar que, desde a promulgação da lei 11.645/2008, o trabalho com a temática história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório em todos os níveis educativos; nessa perspectiva. Desse modo, o trabalho com a Cleret contribuiria para colocá-la em prática. Contudo, destacamos que, nossa intenção não é apenas o cumprimento de uma lei, mas sim valorizar saberes, culturas e epistemologias dos povos originários. Com esse engajamento, visando melhorar ainda mais o material, fizemos questionamentos e sugestões, como a de problematizar termos pejorativos, contribuindo para que narrativas negativas não sejam (re)produzidas.

Em algumas partes do material, notamos o estabelecimento de uma divisão entre indígenas e não indígenas, como se não existisse a possibilidade de um/a indígena fazer parte do grupo. Ao trabalhar com a Cleret, sugerimos que haja um tensionamento a esse respeito, a valorização do contato entre diferentes narrativas e o quanto desenvolvemos nossa alteridade no contato com os outros, diferentes de nós, assim como propõe o TED Talk da Chimamanda Ngozi Adichie (2009), trazido no material.

Outro ponto que poderíamos sugerir seria um estabelecimento de conexões entre as atividades de forma mais explícita e, especialmente, a abertura de espaços para discussão em diversos momentos, em que são realizadas atividades de localização de informação, por exemplo. Também destacamos a necessidade de revisão de algumas atividades informadas pelo entendimento de que os sentidos do texto podem estar contidos nele e são de responsabilidade exclusiva do/a autor/a. Essa perspectiva pode acabar contribuindo para a divisão entre indígenas e não indígenas, por exemplo, o que sabemos não ser a intenção das autoras do material.

Finalizamos afirmando que a produção de materiais como esse constitui um grande desafio, uma tarefa fundamental para educadoras/es, como nós, engajadas/os com a valorização de saberes muitas vezes invisibilizados e inviabilizados. A Cleret estabelece-se como um passo importante nesse sentido.