INTRODUCCIÓN

Resulta complejo definir el comportamiento antisocial puesto que se trata de un fenómeno heterogéneo que incluye una diversidad de comportamientos desviados, donde el denominador común es la violación de las normas sociales y los derechos de los sujetos (Redondo, 2008). Kazdin y Buela Casal (1996) lo definen como aquellos "comportamientos que reflejan transgresión de las reglas y/o una acción contra los demás" (p.19). Entonces, serían aquellos que no se han ajustado a la normativa social o moral; refiere a infringir normas sociales, además de ser una acción perjudicial contra los demás-personas, animales o propiedad-y su factor principales la agresión (Bringas, Herrero, Cuesta y Rodríguez, 2006).

Para que un comportamiento se considere antisocial es necesario estimar su severidad, su alejamiento de las pautas normativas, la edad del sujeto, el sexo, el nivel socioeconómico y el contexto sociocultural; no existen criterios objetivos para determinar qué es antisocial y qué es apropiado socialmente (Kazdin y Buela-Casal, 1996). Loeber (1990) sostiene que el comportamiento antisocial presenta algunas características diferenciables: estabilidad, especialización, inicio temprano, progresión y pocas probabilidades de remisión.

Con respecto a la estabilidad se destaca que ciertos comportamientos problemáticos de la infancia tienden a volverse crónicos y a evolucionar hacia comportamientos antisociales en la adolescencia. En muchas ocasiones, las conductas problemáticas en la infancia, tales como comportamientos oposicionistas, rabietas, tienden a desaparecer a medida que el niño madura. Sin embargo, si persisten pueden desembocar en un problema de conducta, donde la característica principal sea un patrón persistente de comportamientos donde no se respeten los derechos de los demás, las normas sociales apropiadas para su edad y contexto sociocultural -lo que podría equipararse, por ejemplo, a un trastorno de conducta según el DSM-5 (APA, 2013) según la frecuencia, la intensidad y la edad de inicio-.

Con relación a la especialización, Silva (2003) sintetiza que, si bien el comportamiento antisocial es diversificado, tiende a agruparse en dos categorías. En la primera estarían la agresión, el robo, la destrucción, los cambios temperamentales súbitos, las peleas; mientras quela segunda incluiría a las relaciones desajustadas con pares, pertenecer a bandas o pandillas, los actos ilícitos en grupos (como robar con otros).

Otro aspecto importante es la edad de inicio. Es coincidente la posición que remarca el inicio temprano, la progresión de dichos comportamientos disfuncionales que supongan un deterioro significativo en diversos contextos, como el familiar y el escolar. La adolescencia, periodo de múltiples cambios, puede ser un momento donde pueden agravarse los comportamientos antisociales (Kazdin, 1993).

El Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A)

Existe una variedad de pruebas que evalúan la conducta antisocial entre las que se destacan los autoinformes. Si bien éstos proporcionan una información directa y amplia de los comportamientos transgresores y su incidencia real, también se han destacado sus limitaciones. Entre ellas se encuentra la distorsión deliberada de los adolescentes en sus respuestas, desestimando o sobre exagerando sus comportamientos. A esto se suma, la inclusión de ítems que, según especialistas en conflicto con la ley, no representarían comportamientos delictivos serios (Luengo, Otero, Romero, Gómez-Fraguela y Tavares Filho, 1999).

Entre los autoinformes más utilizados en la evaluación del comportamiento social en población adolescente se destacan la Escala de Conducta Antisocial ASB adaptada por Silva, Martorell Pallás y Clemente (1986) de la versión de All-sopp y Feldman (1976), el Cuestionario A-D Conductas Antisociales-Delictivas de Seisdedos (1988), basado también en la Escala de Conducta Antisocial ASB (Allsopp y Feldman, 1976) y la escala CA del Cuestionario de Personalidad EPQ-J (Eysenck y Eysenck, 1989).

Otro instrumento válido para complementar la evaluación de la conducta antisocial en adolescentes es la Batería de Socialización BAS-3 (Silva Moreno y Martorell Pallás, 2001) ya que valora dimensiones facilitadoras e inhibidoras de la socialización, y además sus autores proponen un análisis de la polaridad de conducta prosocial-antisocial desde el modelo jerárquico de la socialización. Los factores bipolares descriptos en el modelo jerárquico (basados en la revisión de la BAS-3), particularmente la bipolaridad conducta prosocial versus antisocial (Silva Moreno, Martínez Arias y Ortet, 1997), también descripta en el modelo de Aspa (Silva Moreno, Moro y Ortet, 1994), tuvieron un alto impacto en la elaboración del Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A).

El CC-A surgió junto al Cuestionario de Conducta Prosocial (CC-P), a partir de los estudios de Remedios González Barrón y Carmen Martorell, investigadoras de la Universidad de Valencia. Esta prueba, considerada de screening, evalúa agresividad, en distintas vertientes, y otros problemas de relación (Martorell, Llopis y Ferris, 1994; Martorell, González, Aloy y Ferris, 1995) que pueden considerarse de riesgo para la conducta antisocial. Su última versión es de treinta y cuatro ítems con cuatro alternativas de respuestas (Nunca, Algunas veces, Muchas veces, Siempre)y es aplicable a niños y adolescentes entre los diez a dieciseiete años (Martorell, González, Ordoñez y Gómez, 2011).

Este cuestionario se estructura en torno a tres factores: Aislamiento, Agresividad y Ansiedad/ Retraimiento. La escala Aislamiento (once ítems) evalúa la necesidad no adaptativa de estar solo, huyendo de las situaciones que impliquen relacionarse con los demás. En la dimensión Agresividad (catorce ítems) se evalúan aspectos que tienen que ver por una parte con la falta de responsabilidad (por ejemplo: cuando hago algo mal culpo a los demás) y por otra, con la agresividad verbal o física hacia los demás (por ejemplo: amenazo a los demás). La escala

Ansiedad/ Retraimiento (nueve ítems), aunque comparte aspectos similares a los que se evalúan en la escala de Aislamiento, posee un contenido no solo relacionado con sentimientos de tipo psicológico sino también con reacciones de tipo fisiológico (Martorell et al, 2011).

Los autores proponen utilizar la puntuación total cuando el objetivo es realizar screening o clasificaciones generales mientras que el análisis de cada uno de los factores sería de suma utilidad para el diseño y planificación de intervenciones psicológicas.

El objetivo del presente trabajo fue analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A) en adolescentes tempranos de San Miguel de Tucumán (Argentina).Se trató de un estudio instrumental (Montero y León, 2005) por el cual se analizaron los factores que componen el constructo conducta antisocial.

MÉTODO

Participantes

La muestra intencional y accidental incluyó a quinientos once adolescentes, de once y doce años escolarizados en instituciones públicas y privadas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Participaron instituciones educativas pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos, teniendo en cuenta ciertos indicadores educativos (Morduchowicz, 2006). En cuanto al acceso, las escuelas públicas están ubicadas en el centro de la ciudad (instituciones dependientes de la universidad pública local) como en zonas urbano-marginales. En las primeras (54.4% de la muestra), la población escolarizada correspondía al nivel socioeconómico medio y medio-alto; se trata de escuelas con un currículo variado y régimen de estudio similar al ámbito universitario. Las segundas albergaban adolescentes con un nivel socioeconómico bajo y medio-bajo (23.2% del total), y se trata de instituciones con ofertas de programas de inclusión. Por otra parte, las instituciones educativas privadas, están situadas en el macrocentro de la ciudad y sus alumnos pertenecían a un nivel socioeconómico alto y medio-alto (22.5% del total de participantes). Se trata de colegios con doble escolaridad y una amplia oferta extracurricular.

Para la conformación de la muestra se incluyeron aquellos adolescentes escolarizados en el último año del nivel primario y primer año del ciclo secundario que no presentaran antecedentes de problemas de socialización según un informante clave (docente y profesional del gabinete psicopedagógico). La edad promedio fue de once años (X = 11.48, DE = .500) y el 50% de la muestra eran mujeres.

Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A) (Martorell et al., 2011)

Compuesto por treinta y cuatro ítems, aplicable a niños y adolescentes de diez a diecisiete años. Prueba autoadministrable, sin límite de tiempo, con cuatro opciones de respuesta (Nunca, Algunas veces, Muchas veces, Siempre). Está compuesto por tres dimensiones: Aislamiento (once ítems), Agresividad (catorce ítems) y Ansiedad/Retraimiento (nueve ítems).La corrección del instrumento se realiza de modo manual. En cada escala, la puntuación directa es la suma de las respuestas puntuadas como positivas, según la propuesta de los autores. Las puntuaciones altas indican mayor presencia de los déficits sociales evaluados. Si bien los autores de la prueba no han propuesto un análisis del instrumento a partir de percentiles, esto puede estimarse por tratarse de una prueba objetiva. En lo relativo a la confia-bilidad, los coeficientes de consistencia interna indicaron valores entre .72 y .78 mientras que los de test-retest fueron entre .68 y .75. El porcentaje de varianza explicada por las tres escalas fue de 31.5% (Martorell et al., 2011).

Batería de Socialización BAS-3 (Moreno y Martorell Pallás, 2001)

Integrada por setenta y cinco ítems, aplicable a adolescentes de once a diecinueve años, de autoadministración individual con dos opciones de respuesta (Sí - No). Permite obtener un perfil del comportamiento social a partir de sus cinco escalas de socialización: Consideración con los demás (Co), Autocontrol en las Relaciones Sociales (Ac), Retraimiento Social (Re), Ansiedad Social/Timidez (At) y Liderazgo (Li). A estas se le suma una escala de Sinceridad (S), que permite analizar la consistencia interna de las respuestas a las escalas. La interpretación se realiza en sentido contrario según se trate de escalas facilitadoras de la socialización (Co, Ac y Li) o perturbadoras de la misma (Re y At). Las escalas facilitadoras evalúan habilidades sociales asertivas, como la consideración por los otros en situaciones sociales críticas, habilidades de liderazgo e iniciativa como autocontrol en las relaciones sociales. En tanto, las escalas perturbadoras detectan déficits sociales, particularmente retraimiento social y manifestaciones de ansiedad y timidez al iniciar contactos sociales. Un estudio local analizó las propiedades psico-métricas de la BAS-3 en población adolescente de San Miguel de Tucumán, y se encontró que la batería es válida para su uso en población local (Lacunza, Caballero y Contini, 2013).

Procedimiento

Se obtuvo una muestra piloto de la CC-A en veinte adolescentes pertenecientes a diversos niveles socioeconómicos de San Miguel de Tucumán, con el fin de evaluar la claridad de los ítems, la comprensión de la consigna y las expresiones lingüísticas utilizadas. Tal como lo plantean Cohen y Swerdlik (2001), las condiciones de aplicación fueron lo más similares posible a las condiciones bajo las cuales se administró luego la versión definitiva del instrumento. Los adolescentes no solo lo respondieron, además indicaron aquellos ítems que aparecían como confusos o poco comprensibles.

Fueron recurrentes las dificultades para la compresión de algunos términos, por lo que se realizaron adecuaciones lingüísticas a los ítems 6, 12, 23, 31 de la versión original, tratando de mantener la equivalencia de los conceptos con respecto a la cultura donde fue desarrollado el instrumento y la cultura destinataria. Posteriormente, el protocolo fue validado por el sistema de jueces para identificar la concordancia entre el ítem original y la modificación lingüística. A cinco profesionales con experiencia en Psicología del Desarrollo y Evaluación Psicológica se les solicitó una valoración a ciegas de los ítems. Tomando en cuenta las apreciaciones de los especialistas se decidió la inclusión de los ítems que integrarían la versión local. Después, esta nueva versión fue aplicada a una muestra piloto de treinta adolescentes residentes en San Miguel de Tucumán. Este estudio demostró que los ítems eran bien comprendidos y que la consigna no generaba dificultades.

Se aplicó esta versión modificada en la faz lingüística del CC-A y en la BAS-3 a los participantes incluidos en un muestreo no probabilístico intencional. La muestra se conformó con los participantes de un estudio subsidiado por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y por una beca estudiantil del Consejo Interuniversitario Nacional. Se buscó que los participantes provinieran de contextos socioeconómicos diversos con la finalidad de asegurar la representatividad de la muestra a analizar.

Análisis de datos

Con relación a las propiedades psicométricas del CC-A se analizó la confiabilidad a partir de la consistencia interna (coeficiente Alpha) y la validez de constructo, a partir de la evidencia basada en la estructura interna del test (Tornimbeni, Pérez y Olaz, 2008) desde un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación Varimax. Además, se analizaron las correlaciones entre el CC-A y la BAS-3 (coeficiente de correlación de Pearson). Se utilizó el programa SPSS 19.0.

RESULTADOS

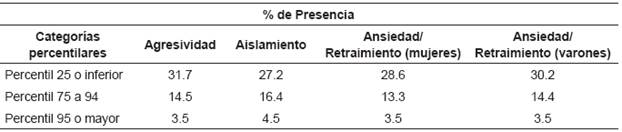

En un primer momento se analizó la validez de constructo del CC-A. Se consideraron todos los ítems que lo componían con saturaciones iguales o superiores a .30, por lo que se eliminaron los ítems 1, 2, 9, 30, 32, 34. Con un total de ventiocho ítems se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación Varimax (índice de adecuación mues-tral de Kaiser-Meyer-Olkin = .799, Test de esfericidad de Bartlett = X2 = 2393.799, p< .000).

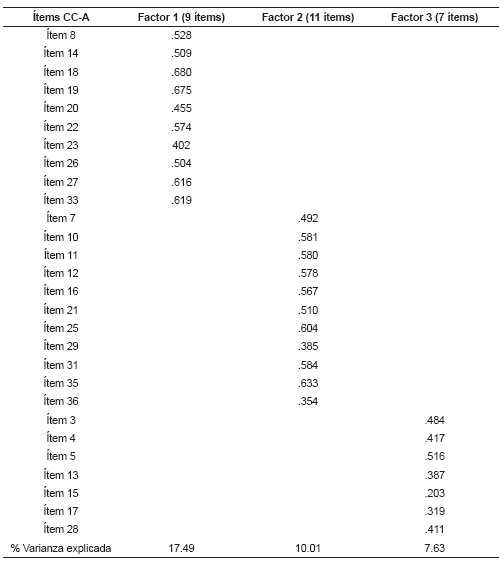

El análisis del gráfico de sedimentación mostró como mejor solución aquella que agrupaba a los ítems en tres factores (ver Tabla 1), coincidente con la versión original. Esta solución explicaba el 35.136% de la varianza total y era congruente con la propuesta de los autores de la prueba. El factor 1 coincidió con la escala Aislamiento, excepto el ítem 4, pero se incluyó al ítem 23. El factor 2 fue coincidente con Agresividad, con 11 ítems, mientras que el factor 3 refirió a la escala Ansiedad/Retraimiento con 7 ítems (incluido el ítem 4). Esta solución factorial era más favorable que aquella que incluía los treinta y cuatro ítems de la versión original (ver Tabla 2).

Tabla 1 Solución factorial, rotación Varimax. Ítems CC-A (n = 511).

Nota: CC-A: Cuestionario de Conducta Antisocial.

Tabla 2 Análisis de componentes principales de CC-A, versión original (34 ítems) vs. versión estudio local (28 ítems) (n = 511).

Nota: CC-A: Cuestionario de Conducta Antisocial.

Por otro lado, se analizó la confiabilidad de las distintas escalas de la prueba utilizando el Coeficiente Alpha de Cronbach. La consistencia interna de la escala Agresividad fue de .735; Aislamiento,.769 y Ansiedad/retraimiento .681. No se estableció un índice total de la prueba.

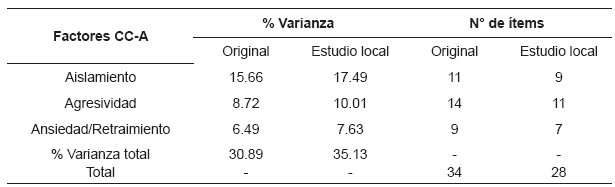

A fin de establecer el valor discriminativo del CC-A se establecieron una serie de correlaciones. Por un lado, entre las escalas del CC-A y, por otro, entre el CC-A y las dimensiones de la BAS-3. Las correlaciones entre los factores del

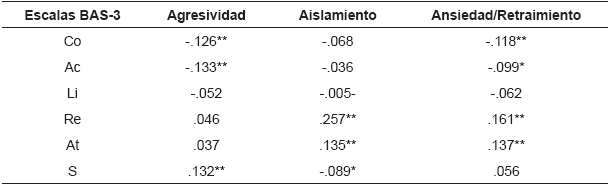

CC-A indicaron asociaciones bajas y moderadas, pero significativas, entre las dimensiones de la prueba (ver Tabla 3). Con respecto a las relaciones con la BAS-3 se hallaron correlaciones bajas pero significativas entre Agresividad (CC-A) y Consideración con los demás (r = -.126, p = .004), Autocontrol (r = -.133, p = .003) y Sinceridad (r = .132, p = .003). Por su parte, fueron moderadas las asociaciones entre Aislamiento (CC-A) y Retraimiento (r = .257, p= .000) (ver Tabla 4).

Tabla 3 Correlaciones dimensiones CC-A (n = 511)

Nota: CC-A: Cuestionario de Conducta Antisocial.

*p<.05

**p<.01

Tabla 4 Correlaciones CC-A y BAS-3 (n = 511)

Nota: CC-A: Cuestionario de Conducta Antisocial.BAS-3: Batería de Socialización BAS-3. Co: Consideración con los demás. Ac: Autocontrol en las relaciones sociales. Li: Liderazgo. Re: Retraimiento. At: Ansiedad Social/ timidez. S: Sinceridad.

*p<.05

**p<.01

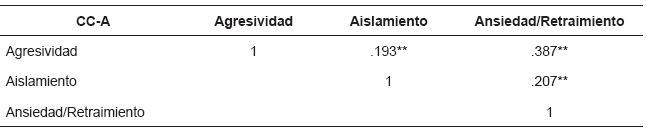

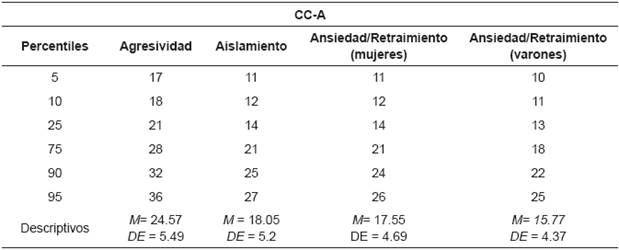

Posteriormente, se determinaron las categorías percentilares de la versión abreviada de CC-A (veintiocho ítems). Los análisis descriptivos mostraron que el grupo de mujeres difería estadísticamente de sus pares varones en la escala Ansiedad/Retraimiento (Mmujeres j = 17.62, Mvarones = 15.84, t = -4.55, gl = 509, p = .000), por lo que se decidió establecer percentiles según sexo para dicha dimensión. Se indicaron categorías de percentiles promedio, superiores e inferiores al término medio (ver Tabla 5).

Tabla 5 Descriptivos e indicadores percentilares, escalas CC-A (n = 511)

Nota: CC-A: Cuestionario de Conducta Antisocial.

Considerando estos resultados se observó que un 18% de los adolescentes presentaban percentiles de riesgo en la dimensión Agresividad mientras que un 20.9% lo hacía en la dimensión Aislamiento (ver Tabla 6).

DISCUSIÓN

El objetivo del presente trabajo fue analizar las propiedades psicométricas del CC-A en población adolescente temprana de Tucumán. Se estudió la validez de constructo a partir de análisis factoriales exploratorios de las dimensiones de la prueba, según la propuesta de sus autores. En un primer momento se eliminaron seis ítems por no contar con saturaciones iguales o superiores a .30, lo que mejoraba la solución factorial posterior. Esta agrupaba ventiocho ítems en tres factores: Agresividad, Aislamiento y Ansiedad/ Retraimiento. La dimensión Agresividad incluía once ítems, puesto que se eliminaron los ítems 9 (Cuido las cosas de los demás) y 30 (Doy la cara cuando me dicen algo) de la versión original; la escala Aislamiento incluyo nueve ítems, excluyéndose al ítem 32 (Tengo buenos amigos) de la versión original y se incluyó el ítem 23 (Hablo lento, como si estuviese cansado) perteneciente a la dimensión Ansiedad/Retraimiento. Por su parte, esa última dimensión se conformó con siete ítems al eliminarse los ítems 1 (Me cuesta juntarme con los demás), 2 (Cuando tengo que hablar con alguien me cuesta empezar) de la escala original de Ansiedad/ Retraimiento; además incluyó al ítem 4 (Tengo la mirada triste) de la dimensión Aislamiento. Estos factores explicaron un 35.13% de la varianza, valor superior al encontrado si se utilizara la versión original (treinta y cuatro ítems) en población adolescente de Tucumán. Asimismo, este valor también prevaleció sobre el indicado en el último estudio de Martorell y colaboradores (2011) como en estudios anteriores de sus autores españoles (Martorell et al, 1995).

Los factores descriptos mostraron niveles de fiabilidad aceptables, oscilando entre .681 a .769. Estos coeficientes fueron similares a los análisis de fiabilidad realizados por Martorell y colaboradores (2011). Por su parte, la escala Agresividad mostró un coeficiente aceptable, indicando que evaluaba comportamientos agresivos verbales y físicos en relación con los demás.

Un recorrido etimológico del término agresión da cuenta de la acción de acometer contra otro, producirle daño. Asimismo, el término incluye dos componentes bien diferenciables: la acción, aspecto externo, objetivo y observable y también el estado emocional del agresor, indicador interno, subjetivo. Este último aspecto supone una combinación de cogniciones, emociones y tendencias comportamentales desencadenadas por estímulos capaces de provocar una respuesta agresiva.

Si bien la agresividad es una variable predictora del comportamiento antisocial, solo refleja tendencias, ya que no implica que el niño que fue muy agresivo continúe con este comportamiento y se implique en comportamientos antisociales en el tiempo ni que aquellos que muestren este perfil antisocial en la adultez no tuvieron comportamientos agresivos en la infancia (Peña Fernández y Graña Gómez, 2006). Más allá de esto, la agresividad es una de las múltiples manifestaciones de un estilo de vida disfuncional y una dimensión incluida en la mayoría de pruebas de evaluación del comportamiento antisocial, particularmente las pruebas objetivas.

En el caso de los autoinformes, la exploración del comportamiento agresivo puede brindar información sobre ciertos contenidos, particularmente emocionales y cognitivos que solo conoce el sujeto evaluado. Por ejemplo, Ando buscando peleas (ítem 25 del CC-A), al tratarse de un comportamiento reprobado socialmente, puede ser abordado de modo individual y privado. Sin embargo, esto puede conllevar inconvenientes para el evaluador y el diagnóstico preciso, por la posible manipulación de las respuestas por parte del sujeto evaluado.

Un dato destacable es que el coeficiente de fia-bilidad más elevado del CC-A fue en la escala Aislamiento. Esta escala es definida como la necesidad no adaptativa de estar solo y evitar situaciones sociales. Si bien el aislamiento social es uno de los principales síntomas de distintos cuadros psicopatológicos, supone no solo un intercambio social insuficiente sino que denota un déficit en las habilidades sociales y evidencia sentimientos negativos hacia sí mismo. Los autores españoles del CC-A indican que la inclusión de esta escala, desde un punto de vista psicométrico, responde al hecho de ser un factor de primer orden relativamente independiente de los otros factores (Agresividad y Ansiedad/Retraimiento) que contribuye a un factor de orden superior (Conducta antisocial).

Desde un punto de vista clínico, puede esperarse que aquellos sujetos con puntuaciones altas en la escala Agresividad también las presenten en la dimensión Aislamiento, puesto que la recurrencia de comportamientos agresivos puede llevar al rechazo por parte de los pares. De igual manera, se ha planteado que el aislamiento social aumenta la probabilidad de generar más comportamientos agresivos por fallas en el autocontrol y en el procesamiento de la información (Estévez López, Martínez Ferrer y Jiménez Gutiérrez, 2009). Estos mismos autores sostienen que los sujetos con tendencias al aislamiento suelen presentar dificultades en el manejo de situaciones sociales por lo que serían más proclives a mostrar respuestas comportamentales más agresivas, ineficaces y menos precisas.

La correlación entre los factores del CC-A es baja salvo en Agresividad -Ansiedad/Retraimiento, en las que fue moderada, lo que demuestra la independencia de factores que componen la prueba, aunque Martorell et al. (2011) proponen que puedan obtenerse puntuaciones por dimensión o una general, como una medida del comportamiento antisocial. Además se establecieron asociaciones entre el CC-A y la BAS-3 para determinar el valor discriminativo del instrumento CC-A. Se hallaron correlaciones negativas bajas pero significativas entre Agresividad y Autocontrol, por lo que aquellos adolescentes que se autopercibían con más comportamientos agresivos referían menor acatamiento de normas y reglas sociales que facilitan la convivencia dentro del respeto mutuo (Silva, Rapapport y Martínez Arias, 1996). Idéntica tendencia se encontró en investigaciones locales previas con población adolescente escolarizada (Cohen Imach, Caballero, Hormigo y Mejail, 2012) y de distintos contextos socioculturales (Llugdar, 2012). Cohen et al. (2012) identificaron correlaciones negativas entre Consideración con los demás, Liderazgo (BAS-3) y Agresividad (CC-A) en adolescentes. Estos datos indicarían que los adolescentes que informaron ejecutar comportamientos agresivos eran aquellos que no respetaban los derechos de los demás o carecían de la posibilidad de ponerse en el lugar del otro para comprender sentimientos o emociones de sus pares; al mismo tiempo, no serían reconocidos como capaces de coordinar de forma exitosa tareas grupales.

Posteriormente, se establecieron las categorías percentilares de las dimensiones del CC-A, teniendo como grupo normativo los participantes del presente estudio. Se halló que un 18% de los participantes mostraba riesgo en la dimensión agresividad (P 75 a 99) y dentro de este grupo un 3% se ubicaba en un riesgo alto (P> 95). Estos datos son levemente superiores a los encontrados por Llugdar (2012) en población adolescente local, puesto que un 16% de adolescentes escolarizados presentaba comportamientos agresivos. Conforme a las otras dimensiones del CC-A, se observó que el 21% refería riesgo por la presencia de comportamientos de Aislamiento (P > 75), mientras que los varones mostraban mayor riesgo en la dimensión Ansiedad/ Retraimiento (P> 75) comparados con sus pares mujeres (18% varones, 16% mujeres). Tales hallazgos se oponen a aquellos encontrados en otros estudios locales donde se informó que las mujeres referían mayor ansiedad social asociada a manifestaciones corporales como déficits en el inicio y mantenimiento de relaciones sociales con pares y adultos (Contini, Mejail, Coronel y Cohen Imach, 2011; Contini, Coronel, Levín y Hormigo; 2010; Contini, Lacunza, Medina, Álvarez, González y Coria, 2012; Salamanca

Camargo, Vega Morales y Niño León, 2014). Los resultados encontrados muestran una incidencia de comportamientos agresivos y, por ende, de comportamientos antisociales que permiten afirmar la vulnerabilidad de un grupo de adolescentes de Tucumán a padecer trastornos de tipo externalizante.

En definitiva, los datos psicométricos descriptos muestran la posibilidad de utilizar un instrumento de screening sobre el comportamiento antisocial. Tal como plantean sus autores españoles, el CC-A evalúa la conducta antisocial, basándose tanto en los aspectos evolutivos como cognitivos y considerándola como un obstáculo en el desarrollo socio-emocional (Martorell et al., 2011). Si bien el CC-A analizado en este estudio ha demostrado tener propiedades psicométricas acordes a la versión original, muestra algunas limitaciones.

En primer lugar, se destaca que se trabajó solo con una muestra no probabilística de adolescentes tempranos por lo que resulta necesario continuar el estudio con otras edades que abarquen la etapa adolescente. Al tratarse de un muestreo intencional (en la elección de las instituciones educativas) y accidental en la participación de los adolescentes, se limita la generalización de los resultados a la población adolescente local. En segundo lugar, es posible que la deseabilidad social haya influenciado las respuestas de los participantes, sobre todo por la presencia de ítems que aparecen como transparentes respecto al constructo que se investiga (por ejemplo, ítem 25: Ando buscando pelea, ítem 35: Soy violento e incluso puedo llegar a golpear a los demás). La adecuación de dichos ítems podría conducir a disminuir los índices de deseabilidad social y a aumentar la fiabilidad del instrumento.

Este estudio no se abocó al análisis de los entornos socioculturales de los adolescentes participantes, lo que constituye otra limitación. Un análisis posterior debiera considerar los contextos socioeconómicos de los adolescentes y la medicación de esta variable en el comportamiento antisocial y agresivo. Al tratarse de una variable compleja, ya que el papel del nivel socioeconómicono es igual para todos los adolescentes, sería necesario completar estos estudios cuantitativos con metodologías cualitativas. Una posibilidad sería la inclusión de entrevistas en profundidad con los propios actores a fin de dilucidar la percepción de ellos sobre su entorno socioeconómico más próximo y sus comportamientos agresivos. Además, la identificación de estos indicadores aportaría evidencias para la concreción de estrategias de intervención en el ámbito familiar y escolar.

Futuras investigaciones sobre este cuestionario deberían avanzar en el estudio de otras propiedades psicométricas, por ejemplo, evaluar la estabilidad en el tiempo de las puntuaciones a través de la confiabilidad test-retest, establecer indicadores de validez convergente y/o discriminante con otros constructos como impulsividad, bulling, autocontrol, entre otros. Asimismo, será necesario verificar, a través de análisis factoriales confirmatorios, si la estructura descripta en el presente trabajo se mantiene. Todo ello sería posible ampliando los intervalos de edad de los adolescentes participantes y cotejando su utilidad no solo en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito clínico o educacional.