Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO -

Similares en Google

Similares en Google

Compartir

Tecnura

versión impresa ISSN 0123-921X

Tecnura v.15 n.28 Bogotá ene./jun. 2011

Diagnóstico actual de los parámetros fisicoquímicos como indicadores de contaminación ambiental en el río Apulo, Cundinamarca-Colombia

Current diagnosis of the physico-chemical parameters such as indicators of environmental contamination in river Apulo, Cundinamarca - Colombia

1Licenciada en Química. Docente del Gimnasio Marroquín Campestre. Bogotá, Colombia. julyjulietal 105@gmail.com

2Licenciada en Biología, Especialista en Sistemas de Información Geográfica, Magister en Ciencias Ambientales. Docente Investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, dianasldazaa@gmail.com

3Químico, Especialista en Informática para la Docencia, Magister en Ciencias Ambientales, Magister en Investigación en Educación. Docente investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. wfcastrillon@udistrital.edu.co

Fecha de recepción: agosto 29 de 2010, Fecha de aceptación: noviembre 23 de 2010.

Resumen

El Río Apulo constituye un afluente del Río Bogotá, sobre él se establecieron seis estaciones de muestreo y en cada una de ellas se realizó un muestreo para el estudio de parámetros físico-químicos, In Situ y de laboratorio. La toma de los datos se realizó durante cuatro meses realizados cada treinta días, los cuales fueron analizados en laboratorio y a partir de ellos, se obtuvieron valores de cada variable, con los cuales se determinaron los índices de Contaminación causados por: mineralización ICOMI, sólidos suspendidos ICOSUS, trofismo ICOTRO, índice de Langelier LSI e índice de saprobiedad, a partir de esto, se establecieron comparaciones entre las estaciones de muestreo en términos de contaminación, así como también sus posibles razones inferidas desde un análisis de correlación estadística entre los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta los resultados de cada variable y los índices de contaminación se evalúa la acción antrópica en la cuenca del Río Apulo, la cual se demuestra en la cuantificación de sus parámetros fisicoquímicos y lo clasifica como un sistema eutrófico. Se puede deducir, que el cuerpo de agua se encuentra sometido a cierta descarga de contaminación que se hace más evidente en unas que otras estaciones y que así mismo, presenta intentos de autorecuperación que se ven interrumpidos por el constante desequilibrio ecosistémico causado por los disturbios antrópicos sobre el río.

Palabras clave: Calidad del agua, Intervención antrópica, Parámetros fisicoquímicos, Río Apulo.

Abstract

The Apulo River constitutes an affluent of the Bogota River, on him settled down six stations of sampling and in each of them a sampling for the study of physico-chemical parameters was realised, In situ and of laboratory. The taking of the data was realised during four months realised every thirty days, which were analyzed in laboratory and from them, values of each variable were obtained, with which the Indices of Contamination were determined caused by: mineralization ICOMI, suspended solids ICOSUS, trofismo ICOTRO, index of Langelier LSI and index of saprobiedad, from this, comparisons between the stations of sampling in terms of contamination contamination settled down, as well as their possible reasons inferred from an analysis of statistical correlation between the obtained results. Considering the results of each variable and the indices of contamination the anthropic action in the river basin of the Apulo River is evaluated, which is demonstrated in the quantification of its physico-chemical parameters it classifies and it like a eutrofico system. It is possible to be deduced, that the water body is put under certain unloading of contamination that becomes more evident in than other stations and that also, presents attempts of autorecuperacio;n that are interrupted by the constant ecosistemico imbalance caused by the anthropic disturbances on the river.

Key words: Quality of the water, Anthropic intervention, Physico-chemical parameters, Apulo River.1. Introducción

Una de las mayores riquezas de Colombia es su recurso hídrico, constituido por una amplia red fluvial, formada por diversos cuerpos de agua como ríos, quebradas, riachuelos, lagos, lagunas y mares, formando así una gran cantidad de micro cuencas, subcuencas y cuencas hidrográficas, que contribuyen en el sustento y desarrollo de las comunidades y de sus actividades tanto domésticas como agropecuarias, cuyos residuos y desechos han generado un impacto en el recurso hídrico, manifestado en la disminución de la calidad del mismo.[1]

El valor ambiental del Río Apulo se origina en los 56,7 Km que comprenden su trayectoria, en los cuales descendentemente cruza por los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá, La Mesa, Anapoima y Apulo. Esta cuenca es de gran relevancia para el departamento de Cundinamarca ya que en su área de influencia se encuentra asentado el 70 % de su población.

A lo largo de su recorrido, el Río Apulo es afectado por la intervención humana, agrícola y ganadera, razón por la cual, actualmente figura en los planes de ordenamiento territorial de los municipios intervinientes como un recurso hídrico protagonista de diversos proyectos de recuperación.

A partir de las diferentes intervenciones presentes en el río, con anterioridad se han realizado ciertos estudios en torno del mismo, así , se encuentran algunos reportes previos tales como la situación de inestabilidad ambiental expresada por Soler, quien a partir de algunas mediciones químicas concluyó que el agua del Río Apulo no es apta para consumo humano [2];Ramírez y Torres, quienes a partir de un estudio microbiológico reportan la inadmisibilidad de la calidad del Río Apulo [3]; estos estudios aun siendo importantes y sirviendo como información precedente para las metas del año 2020, ya poseen algunos años de anterioridad tiempo en el cual, han surgido ciertos cambios en la zona del Río Apulo y de sus características fisico químicas, así como también ha tenido lugar la elaboración de los Planes de Ordenamiento mencionados, los cuales para el mejoramiento, diseño y creación de las plantas de tratamiento de agua requieren conocer las características actuales propias del río Apulo que a final de cuentas es el recurso de cada uno de los municipios.

La información presente en los Planes de Ordenamiento Territorial se encuentra articulada con el Documento CONPES 3320 de 2004 que presenta la estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá, dicha estrategia se divide en tres etapas. La primera se llevó a cabo del año 2004 al 2008, la cual consistía en la elaboración del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, concertando las acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo que posibilitarían el mejoramiento de la calidad ambiental del río Bogotá, con ello, fueron elaborados los Planes de Ordenamiento Territorial de cada municipio, en donde presentarían las acciones que cada uno llevaría a cabo en contribución a la recuperación de la cuenca. La segunda etapa comprende del año 2009 al 2013, en la cual, se establecen los objetivos de la calidad del recurso hídrico y se definen las acciones complementarias a desarrollar ajustadas a los recursos. En la tercera etapa comprendida entre el año 2014 y 2020, se ejecutarán las acciones propuestas en las etapas anteriores haciendo un seguimiento y evaluación por parte de las autoridades ambientales.

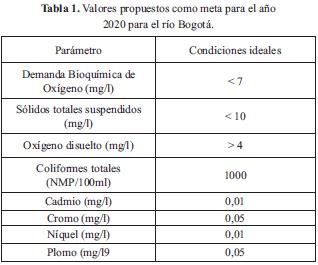

En concordancia con la primera etapa de la estrategia CONPES 3320 de 2004, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, presentó el acuerdo 43 del 17 de Octubre de 2006, en el cual estableció los objetivos de la calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020, para establecer estos objetivos realizó un estudio a nivel de parámetros fisicoquímicos y partir de ello propone los valores presentes en la tabla 1 ideales para el río Bogotá en el año 2020.

Para alcanzar los valores propuestos para el año 2020 en la cuenca principal del río Bogotá, es importante y determinante mejorar la calidad del agua de todas las diecinueve sub-cuencas que finalmente vierten su contenido al río Bogotá, entre ellas la Cuenca del Río Apulo, en la cual se enfocó el centro de interés del presente estudio.

La importancia ambiental de la subcuenca del Río Apulo se presenta en ecosistemas de importancia por su diversidad y riqueza paisajista como la Laguna Verde en Zipacón, el Río Curí en Anolaima, el Bosque Andino de Peña Negra, Río Bahamón en Cachipay, el Río Apulo en la desembocadura al Río Bogotá y la laguna Puerto Rico en Zipacón.

La economía de la subcuenca gira alrededor de la producción agrícola con cultivos de mango, guayaba, mora, plátano, cítricos y café, actividades industriales con la producción de flores exóticas de exportación tradicionales en la región y la avicultura; la actividad pecuaria con la crianza de ganado vacuno, porcino, caprino, aves de corral, conejos y actividades extractivas de piedra, arena, ladrilleros; existen tres minas de explotación de materiales de construcción activas.

El potencial turístico de la zona se destaca con la cercanía con la capital del país, su agradable clima y paisaje que atrae a miles de turistas hacia los centros vacacionales de los municipios que conforman la subcuenca.[4], 5] y [6].

De acuerdo a la información anterior recopilada de los planes de ordenamiento territorial, en unión con la cartografía obtenida de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Geográfico Agustí n Codazzi (IGAC) y los resultados del Censo 2005 a nivel municipal, se realizó la ubicación de las estaciones de muestreo para el desarrollo de este estudio.

Con este trabajo de investigación, se llevó a cabo un diagnóstico de las condiciones actuales de los parámetros físico químicos en los que se encuentran algunos puntos específicos del Río Apulo a lo largo de los cuatro municipios seleccionados, estableciendo la relación de los mismos con las diferentes intervenciones humanas.

2. Metodología

El desarrollo del estudio estuvo enmarcado en tres fases.

2.1. Fase Preparatoria

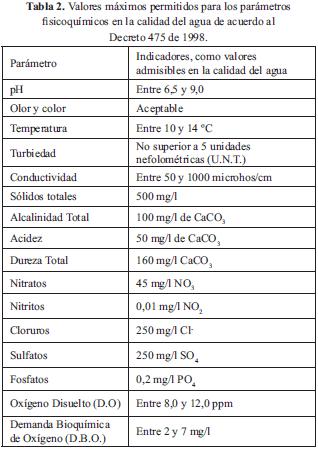

En esta etapa se tuvo en cuenta dos aspectos, en primera instancia, la revisión de los protocolos establecidos en los Métodos normalizados de análisis de aguas potables y residuales diseñados por la American Public Health Association, a partir de los cuales se desarrollaron las determinaciones propias del laboratorio. En segunda instancia, se realizó la revisión de la normatividad colombiana en cuanto a los valores admisibles para los parámetros físico Químico indicadores de la calidad del agua. En este aspecto, los valores estipulados en la legislación colombiana se presentan en la tabla 2.

2.2. Fase de Campo

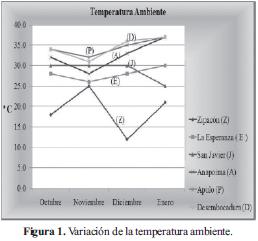

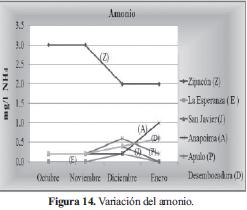

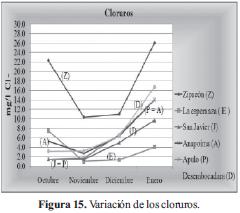

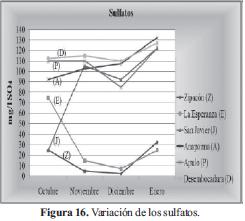

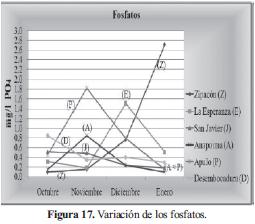

Esta segunda fase estuvo conformada por el desarrollo de las determinaciones In Situ y el procedimiento de recolección de las muestras, las cuales, siguiendo los criterios de la cadena de custodia, fueron transportadas al laboratorio. Se realizaron muestreos mensuales en seis estaciones: Zipacón (Z), La Mesa veredas La Esperanza (E) y San Javier (J); Anapoima (A), Apulo (P), y en la desembocadura (D) en el Río Bogotá; en los meses octubre y noviembre de 2009, que correspondieron a tiempo húmedo y el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010 que correspondieron a tiempo seco. Los parámetros medidos In Situ, correspondieron a pH, temperatura ambiente y del agua, oxígeno disuelto OD, nitratos, nitritos y amonio. La recolección de as muestras se hizo de manera simple y puntual, se recogió un total de 1600 mi de agua en cada estación y en cada muestreo que fueron rotulados y transportados al laboratorio refrigerados a 4°C como lo sugiere la cadena de custodia para muestras de agua.

2.3. Fase de laboratorio

En el laboratorio se desarrollaron los protocolos estandarizados establecidos por la American Public Health Association APHA, para la determinación de los siguientes parámetros: turbiedad, conductividad, acidez método titulométrico 2310-B, alcalinidad método titulométrico 2320-B, dureza totalmétodo titulométrico EDTA 2340-C, dureza cálcica método titulométrico EDTA 3500-Ca D, dureza magnésica por diferenciación calculada entre la dureza total y la dureza cálcica, cloruros método argentométricoCl-4500-B, sulfatos método turbidimétrico SO4, 4500-E, fosfatos método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico POA4500-C, sólidos totales 2540-B, sólidos totales disueltos 2540-C, sólidos totales suspendidos 2540-D, sólidos totales fijos y volátiles 2540 G; Demanda Química de Oxígeno método del reflujo cerrado DQO 5220-C; Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días DBO(5) realizando diluciones 5210-B.[7]

2.4. Índices de contaminación

Una vez efectuados las respectivas operaciones encontrando el valor del parámetro en cada muestra, se procedió al cálculo de los índices de contaminación para cada caso. [8]

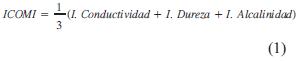

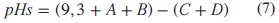

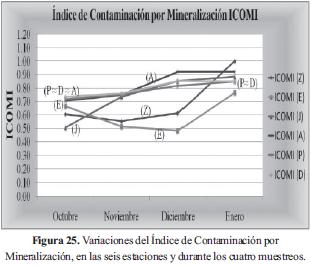

2.4.1. Índice de contaminación por mineralización

ICOMÍ. Se expresa en conductividad como reflejo de los sólidos disueltos, dureza por cuanto recoge los cationes calcio y magnesio, y alcalinidad porque lo propio con los aniones carbonates y bicarbonatos.

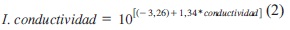

Los valores de I. conductividad, I. dureza e I. alcalinidad son calculados mediante las ecuaciones (2),(3)y 4),cuyos resultados son reemplazados en la Ec (1)

- El índice de alcalinidad (μg/cm) I. Conductividad Se obtuvo a partir de la siguiente expresión:

Conductividades mayores a 270 μS/cm, tienen un índice de conductividad = 1

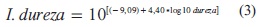

El índice de dureza (mg/1) I.Dureza Se obtuvo a partir de la siguiente expresión:

Durezas mayores a 110mg/I tienen Índice de dureza = 1

Durezas menores a 30mg/I tienen índice de dureza = 0

-

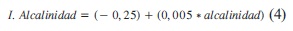

El índice de alcalinidad (mg/1) I.Alcalinidad Se obtuvo a partir de la siguiente expresión:

Alcalinidades mayores a 250mg/1 tienen índice de alcalinidad = 1

Alcalinidades menores a 50 mg/1 tienen índice de alcalinidad = 0

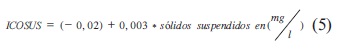

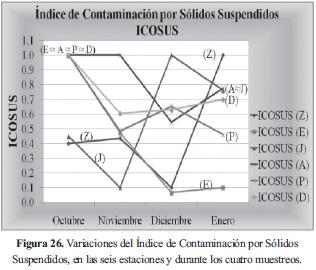

2.4.2. Índice de contaminación por sólidos suspendidos

ICOSUS: Se determinó mediante la concentración de sólidos suspendidos empleando la Ec. (5)

Sólidos suspendidos mayores a 340 mg/1 tienen ICOSUS = 1

Sólidos suspendidos menores a 10mg/1 tienen ICOSUS = 0

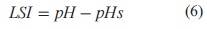

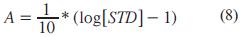

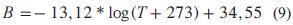

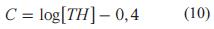

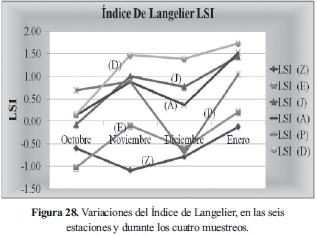

2.4.3. Índice de Langelier LSI

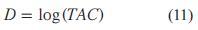

Se establece para una temperatura determinada y mide el estado de equilibrio del agua en relación con su carácter incrustante o corrosivo. Si el LSI presenta un valor negativo se trata de un agua con tendencia corrosiva, tendencia tanto mayor cuanto menos sea el LSI. En cambio, para valores de LSI positivos el agua posee una tendencia incrustante provocando la deposición de carbonato cálcico. Siendo STD los mg/1 de sólidos disueltos; T, la temperatura en ° C; TH la dureza expresada en mg/1 de CaCO3; y finalmente TAC, la alcalinidad también en mg/1 de CaC03

en donde se reemplazan las letras A, B, C y D por los valores calculados en las ecuaciones 8,9 10 y 11

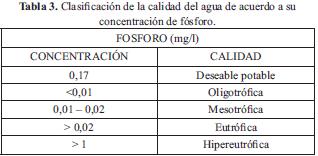

2.4.4. Índice de contaminación trófico ICOTRO

Se fundamenta en la concentración del fósforo. A diferencia de los índices anteriores en los cuales se determina un valor particular entre 0 y 1, la concentración de fósforo define por sí mismo una categoría discreta a saber:

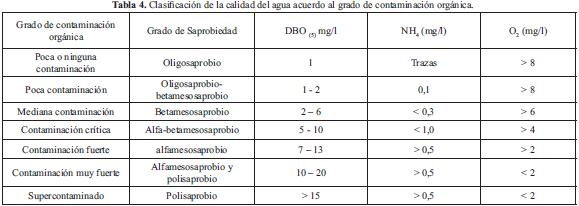

2.4.5. Índice Saprobio

Este índice entabla una relación entre los organismos macro invertebrados y los parámetros químicos como son DBO(5), amonio NH4 y oxígeno disuelto. Para este estudio se tuvo en cuenta los valores de los parámetros químicos involucrados en esta clasificación y a los cuales se ven sometidas e intervienen las especies acuáticas que allí estén presentes. [9]

Posteriormente, los resultados obtenidos para todos parámetros, fueron correlacionados estadísticamente por medio del desarrollo de una matriz de correlación de Pearson, a partir de la cual, se infirió la relación entre los parámetros y a partir de ella se estableció la causalidad de sus variaciones.

3. Resultados Y Discusión

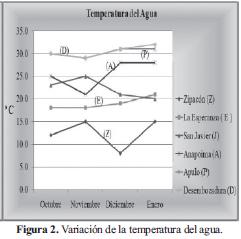

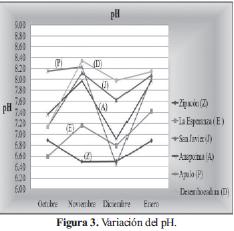

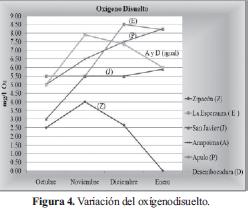

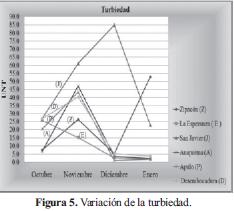

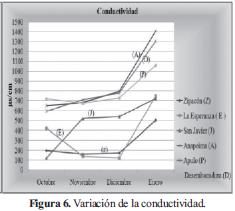

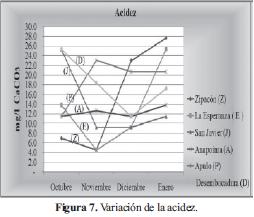

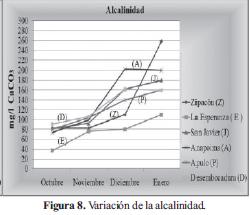

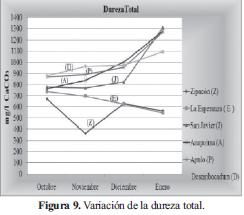

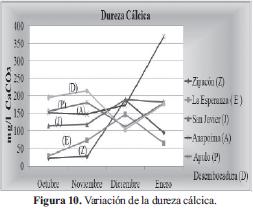

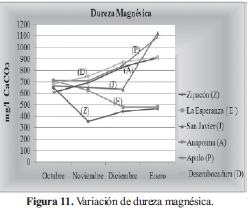

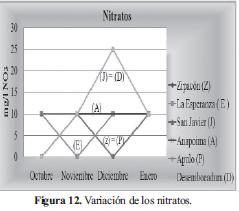

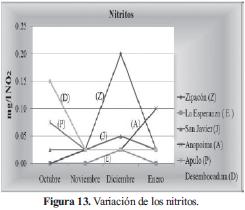

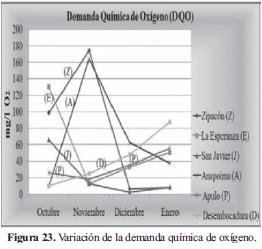

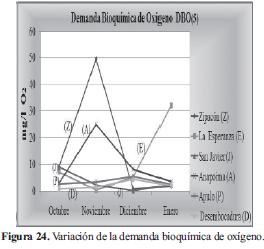

Las siguientes gráficas presentan las variaciones del parámetro respectivo en cada estación durante los cuatro meses de muestreo.

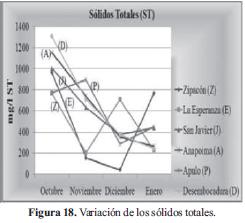

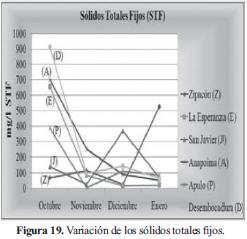

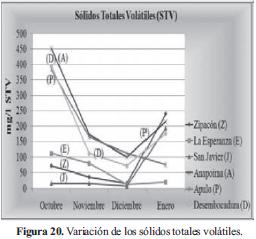

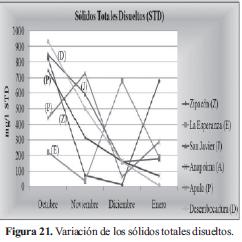

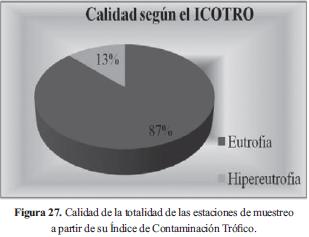

La estación de Zipacón, presentó mayores valores en los parámetros indicadores de contaminación orgánica que de tipo inorgánico, la insuficiencia de oxígeno disuelto y la alta demanda bioquímica en relación a la significativa correlación estadística existente entre la turbiedad figura 5; sólidos totales fijos y volátiles figuras 19 y 20; fosfatos y nitritos figuras 13 y 17; evidencian la contaminación orgánica causada por la descomposición de humus, detritos orgánicos y la inclusión de cantidades significativas de fósforo en fertilizantes, plaguicidas y alimentos de animales de la zona, [10] mostrando un crecimiento paulatino en el índice de contaminación ICOTRO, hasta llegar a una clasificación hipereutrófica en el mes de enero, tabla 3, figura 27. En materia de iones, la relación conductividad-alcalinidad-dureza sin dejar ser valores considerablemente altos, correspondió a los datos más bajos de todas las estaciones clasificando el Río Apulo en esta estación como propio de conductividad media, [11] cuya alcalinidad se encuentra dada por la presencia de bicarbonatos y con características de agua incrustante y muy dura [8], factores que en conjunto, dan razón del índice de contaminación por mineralización ICOMI y que para este caso ubica la estación en segunda posición con los valores más bajos, ver figura 25.

La estación de La Esperanza, evidenció el primer intento de autorecuperación del río manifestado en la disminución de los valores de los cuatro índices de contaminación determinados como son: ICOMI, ICOSUS, LSI e ICOTRO figuras 25, 26, 27,28 y tabla 3, así como también disminución en los valores de la demanda bioquímica de oxígeno, figura 24 y por consiguiente el incremento en los valores de oxígeno disuelto figura 4, parámetro que obtuvo su beneficio a partir del descenso en la altura y la presencia de cuerpos rocosos causantes de la reoxigenación del Río. [8]

La estación de San Javier, evidenció nuevas perturbaciones en el ecosistema, presentando un proceso aerobio bacteriano oxidativo [12] enmarcado entre la significativa correlación estadística de las diferentes formas de nitrógeno figuras 12,13 y 14 y el oxígeno disuelto figura 4 y evidenciado en el nuevo incremento en los valores de los índices de contaminación ICO-MI, ICOSUS y LSI, figuras 25,26 y 28, el nitrógeno por su parte es significante en los sistemas acuáticos porque es esencial componente de todas las proteínas y clorofilas [13]. Los factores inorgánicos se manifiestan categorizando la estación como de aguas muy duras durante todos los meses de estudio, mientras la alcalinidad fluctuó de ser de tipo macizos cristalinos en la época de lluvia hasta llegar a ser de tipo muy productivo en la época de sequía [8].

La estación de Anapoima, de acuerdo a las correlaciones estadísticas, alude su contaminación en mayor proporción a los factores de índole inorgánico proveniente de los iones de sales incorporadas en fertilizantes de cultivos y corrosión de las tuberías. Los parámetros de dureza figura 9,10,11 y conductividad figura 6, se mantienen en categorías muy dura y alta, respectivamente, independiente de la época de lluvia osequía; mientras que la alcalinidad varió de aguas de tipo macizos cristalinos en los meses de lluvia hasta llegar a ser de tipo muy productivo en la época desequía, figura 8. Por su parte, los valores de pH figura 3, a lo largo de todo el estudio favorecieron la presencia de iones bicarbonato, el cual se concibe entonces, como el agente principal en la alcalinidad, cuyo origen puede encontrarse en la acción del dióxido de carbono sobre algunos minerales del suelo [14]. La prevalencia de contaminación inorgánica se manifiesta en el incremento de los índices de contaminación ICOMI figura 25 e ICOSUS figura 26, correspondientes a los valores más altos entre todas las estaciones.

La estación Apulo, evidenció un segundo intento de autorecuperación del río, enmarcado en el descenso de las concentraciones de la mayoría de los parámetros respecto a la estación inmediatamente anterior (Anapoima) y posterior (Desembocadura), lo cual, fue reconocido en primera instancia por la degradación de la materia orgánica bajo el empleo del oxígeno disuelto encontrado en óptimas concentraciones figura 4, y en segunda instancia por la disminución en los valores asociados a la contaminación inorgánica las cuales fueron reflejadas en el descenso de los valores de los índices de contaminación ICOMI, ICOSUS y LSI; sin embargo, pese a esta disminución los valores en términos de la calidad siguen siendo altos y clasifican la estación por presentar conductividad alta, ser de clase muy dura y en términos de alcalinidad presentar categorías que van desde agua de macizos cristalinos hasta aguas muy productivas.

La estación Desembocadura, manifiesta la consecuencia de una sucesiva intervención antrópica en el ecosistema puesto que todos sus índices de contaminación se incrementan nuevamente y el resultado obtenido constituye la contribución al mal estado de la cuenca principal del río Bogotá.

4. Conclusiones

-

La cuantificación de los parámetros fisicoquímicos permite evaluar el impacto ambiental que generan las diferentes intervenciones antrópicas causadas en el Río Apulo, categorizándolo como un cuerpo de agua eutrófico en materia de nutrientes y alfa-betamesosaprobio en términos de materia orgánica, este último indica un grado de contaminación crítica.

-

El Río Apulo a lo largo de su recorrido permite evidenciar dos intentos de autorecuperación, el primero en la estación de La Esperanza y el segundo en la estación de Apulo; que no alcanzan a ser exitosos dados los efectos que se generan de las acciones en la cuenca y expresa la permanente desestabilización ecológica del ecosistema.

-

Teniendo en cuenta las metas planteadas en el acuerdo 43 se desarrolló este estudio obteniendo la caracterización fisicoquímica actual del Río Apulo y colocando en evidencia la necesidad de recuperación del subcuenca principalmente a nivel de los parámetros de dureza, alcalinidad, fosfatos, sólidos disueltos, volátiles y suspendidos, nitritos y la optimización de la concentración de oxígeno disuelto.

5. Financiamiento

El presente artículo se deriva de un trabajo de grado que lleva el mismo nombre y desarrollado en los laboratorios de Química de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien por medio del Concejo Curricular avaló el proyecto y patrocinó todo los requerimientos relacionados con instalaciones, equipos, materiales y reactivos para su desarrollo.

6. Agradecimientos

Los autores manifiestan sus agradecimientos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por permitir y apoyar el desarrollo del proyecto en las instalaciones de la misma, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y a la Gobernación de Cundinamarca por toda la información de tipo documental, municipal y cartográfica.

Referencias bibliográficas

[1] A. Prada (2008, Mayo) "Fundamentos para la evaluación del estado, el trabajo de recuperación y protección realizado en una microcuenca hidrográfica" [En línea]. Disponible: http://apramat.iespana.es/MANEJO%20DE%20AGUAS/MICROCUENCA%20Y%20AGUA.pdf, pp. 1-2. [ Links ]

[2] H. Soler. (1998). "Estudio preliminar de la calidad del agua y relaciones ecológicas del Río Apulo, Departamento de Cundinamarca", Trabajo de grado (Biología marina) Universidad Jorge Tadeo Lozano. Facultad de ciencias naturales e ingeniería, Colombia. [ Links ]

[3] C. Ramirez, M. Torres. (2003) "Estudio de bacterias patógenas y algunos parámetros químicos complementarios del agua del Río Apulo que abastece al acueducto de la inspección de la Esperanza, Municipio de la Mesa (Cundinamarca) como posibles factores de incidencia en salud pública", Trabajo de grado (Licenciado en biología) Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultad de Ciencias y Educación, Colombia. [ Links ]

[4] Alcaldía Municipal de Anapoima. (2008). Plan básico de ordenamiento territorial municipio de Anapoima. [En línea]. Disponible: http://anapoima-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/66306231646337393763656161623731/.PDM_ANAPOIMA.pdf. [ Links ]

[5] Alcaldía Municipal De Apulo. (2008). Plan de desarrollo municipio de Apulo 2008-2011. [En línea]. Disponible: http://apulo-cundinamarca.gov.co/planeacion.shtml?apc=p111--&x=2188834, p.22-28-30. [ Links ]

[6] Concejo Municipal La Mesa. (2008). Plan de Desarrollo La Mesa con orden y liderazgo 2008 - 2011, [En línea]. Disponible: http://lamesa-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32316232653861306334396338373037/PLAN_BASICO_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL.pdf, pp. 8-13. [ Links ]

[7] American Public Health Association, American Water Woks Association, Water Pollution Control Federation. (1992) Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Madrid, España, pp. 2-33; 2-39; 2-58; 2-80; 2-81-2-88; 3-96; 4-77; 4-195; 4-233; 5-4; 5-17. [ Links ]

[8] A. Ramirez, G. Viña (1998). Limnología Colombiana: Aportes a su conocimiento y estadística de análisis. Colombia, BP Exploration Company, pp. 69-80. [ Links ]

[9] G. Roldan (sep. 1999) "Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del agua", Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, vol 23, no. 88. [ Links ]

[10] G. Roldan (1992). Fundamentos de limnología neotropical. Medellín: Universidad de Antioquia, pp. 241-315. [ Links ]

[11] J. Donato (2008). Ecología de un río de montaña de los andes colombianos (Río Tota, Boyacá). Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, pp. 23-24-46-230. [ Links ]

[12] F. Fuentes (2002). Manual de laboratorios: ecología de microorganismos. En: tercera parte, nutrientes y gases. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, pp. 1-3. [ Links ]

[13] R. Marbello (1997). Calidad de aguas: Parámetros y su interpretación. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, pp. 13. [ Links ]

[14] J. Catalán (1969). Química del agua. Madrid, España: Blume, pp. 150-151. [ Links ]