El empobrecimiento de las familias, resultante de los gastos en salud se debe, en gran medida, a la falta de protección financiera de los sistemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 150 millones de personas se ven en esa situación alrededor del mundo 1. Esa relación entre pobreza y salud ha sido ampliamente asociada de forma epidemiológica. Por ello, es lógico pensar que las condiciones de pobreza en las que algunas personas viven es un constante riesgo para que adquieran algunas enfermedades. Sin embargo, no siempre sigue esa dirección; algunas veces es la salud la que ocasiona la pobreza, y se forma así un círculo vicioso en el que la enfermedad lleva a la pobreza y esta lleva a la enfermedad 2.

Este fenómeno ha crecido en regiones como América Latina, considerada una de las más desiguales del mundo 3. Una de las razones de esa desigualdad es el tipo de financiamiento de los sistemas de salud de algunos países de la región, donde el gasto público en salud es superado por el privado 4. Ecuador se encuentra dentro de ese grupo de países, con un gasto privado que, en 2014, fue del 51% del gasto total en salud. Aun así, estudios que describen la intensidad de esos fenómenos (pobreza e in-equidad en el financiamiento) son escasos. Hasta 2016, existía apenas un trabajo sobre equidad en el financiamiento en América Latina, específicamente en Brasil 5.

En Ecuador existe una división geográfica por regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente o Amazonia e Insular (Islas Galápagos), dentro de las cuales se encuentran 24 provincias. Mantiene una división administrativa por zonas y distritos. El sistema de salud es mixto, porque existen varias instituciones y empresas que brindan este servicio. En total, son cinco subsistemas que se articulan por medio de la Red Pública de Servicios de Salud y Servicios Complementarios, compuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y los servicios privados de salud, como servicios complementarios 6.

La búsqueda de una explicación para el aumento de la pobreza causada por los gastos en salud motivó la realización de este estudio. Su objetivo es evaluar el aumento de la pobreza causado por los gastos directos en salud y analizar la equidad del financiamiento del sistema de salud ecuatoriano, con base en datos de la "Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2013-2014" (ECV).

MATERIALES Y MÉTODOS

Como fuente de datos, se usó la ECV, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con el objetivo de conocer las condiciones de vida de la población por medio de una muestra representativa del país 7. Esta muestra fue tomada a través de muestreo aleatorio simple en dos etapas. Mediante estratificación en regiones o sectores y condiciones socioeconómicas, la muestra final contó con 2.425 sectores censales y 29 100 domicilios. Los microdatos de la ECV fueron descargados y convertidos para una base de datos compatible con Stata 12 y ADePT del Banco Mundial.

Para medir la pobreza fueron usados dos métodos. El primero fue el creado por la OMS 8 para medir la cobertura de protección financiera de los sistemas de salud; este usa líneas de pobreza con enfoque relativo. El segundo también es una línea de pobreza, pero con enfoque absoluto con referencia monetaria adoptada por el INEC 9. Para analizar la equidad de las fuentes de financiamiento del sistema de salud, el estudio usó el análisis de incidencia en el financiamiento en sus dos formas: estructural y efectivo.

Para la definición y creación de las variables, primero se midió el aumento de la pobreza causado por los gastos en salud, luego se analizó la equidad en el financiamiento.

El primer método de medición establece una línea de pobreza para calcular los gastos de subsistencia de un domicilio y toma como reflejo de las condiciones de vida el consumo mensual. El gasto de subsistencia es la cantidad mínima que un domicilio necesita para sustentarse. Para establecer ese gasto, primero crea una línea de pobreza, con base en el gasto per cápita mensual en alimentos. Considerando las economías a escala, ajusta el tamaño del domicilio para una escala de equivalencia de 0,56, basada en un estudio de 59 países. Para crear la línea de pobreza, considera la media del gasto equivalente en alimentos del promedio de consumo de toda la sociedad y la multiplica por el tamaño equivalente del domicilio; así se obtiene el gasto de subsistencia. Los domicilios cuyo gasto de consumo no superan los gastos con subsistencia son considerados como pobres. Para calcular los domicilios que empobrecieron por sus gastos en salud, estos últimos son sustraídos del gasto de consumo y nuevamente comparados con los de subsistencia. La diferencia entre el primer y segundo cálculo es el número de domicilios pobres como consecuencia de los gastos con salud.

Siguiendo ese procedimiento, se calculó la pobreza y su aumento con base en los datos de la ECV, donde se encontraban todas las variables de consumo deflacionadas y mensualizadas.

Para la segunda metodología fue usada la línea de pobreza del INEC, que toma el ingreso de la población como reflejo del estilo de vida, en total USD 84,39 per cápita mensual. Debido a que la base de datos dispone de esa información por personas, fue necesario sumar el ingreso de los moradores y dividirlo por el número total de miembros del domicilio para obtener el ingreso per cápita domiciliar. Los que no alcanzaron la línea de pobreza establecida fueron considerados como pobres. Para saber cuántos se empobrecieron debido a los gastos en salud, fue sustraído del ingreso per cápita domiciliar, el gasto per cápita en salud. Ese último se obtuvo dividiendo el gasto total en salud por el número de residentes en el domicilio. La diferencia entre el primer y el segundo resultado indicó el número de personas pobres en razón de los gastos en salud.

Análisis de incidencia en el financiamiento

El análisis de incidencia en el financiamiento (FIA, por sus siglas en inglés) está destinado a determinar la equidad en el financiamiento de un sistema de salud o sus fuentes de recursos o mecanismos, que pueden ser públicos o privados. Los públicos comprenden los tributos, como impuestos, sean directos, para cumplir obligaciones fiscales que inciden sobre la renta y el patrimonio, o indirectos, que inciden sobre el consumo, o sea, son incluidos en los precios de compra de bienes y servicios. De ambos, se considera solo la parte recaudada, que está destinada a la salud. Los mecanismos privados son los gastos directos con salud realizados por las personas en compra de servicios médicos, seguros de salud privados y contribuciones a la seguridad social.

Para los análisis, se toma como referencia una medida del estilo de vida, como el ingreso o el consumo, y se evalúa cuanta proporción es destinada para cada fuente de financiamiento y sobre quién recae el mayor peso. Para eso, se divide la población en cuantiles (quintil y decil son los más usados). Cuando el peso recae principalmente sobre la parte de la población más pobre, el mecanismo de financiamiento es considerado como regresivo; cuando recae sobre los más ricos, es considerado como progresivo, y, cuando toda la población paga de forma similar, como proporcional. Lo ideal o esperado es que un sistema de salud sea financiado en mayor medida por la parte de la población que tiene más recursos.

El FIA puede ser estructural o efectivo. Para la realización de ambas, es necesario que la medida de estilo de vida que se escoja esté representada de forma anual y por personas o per cápita. De la misma forma, se necesita saber previamente, mediante informaciones oficiales o empíricas, cuanto de lo recaudado en impuestos es destinado para la salud 10,11.

Para este estudio, se tomó el consumo domiciliar per cápita como medida del estilo de vida de la población o de capacidad de pago (CDP). Las variables de consumo de la ECV fueron sumadas y anualizadas. Por haber escogido el consumo como CDP, fue necesario también considerar las economías en escala y ajustar el consumo domiciliar por una escala de equivalencia, para eso se usó la misma escala anterior de 0,56. Las fuentes públicas de financiamiento fueron obtenidas con base en un estudio de Mancilla 12, donde la proporción de todos los impuestos fue desagregada con base en informaciones oficiales gubernamentales, distribuidos de la siguiente forma:

Impuesto al valor agregado: el estado destina 5,9 % de lo recaudado para salud. Entonces, sabiendo que, en el Ecuador, todos los productos y servicios pagan ese impuesto, con excepción de los gastos en salud, se restó el gasto en salud del gasto en consumo y se obtuvo el porcentaje descrito para obtener una variable con ese dato.

Impuesto a la renta: de este se destina 4,5%. De la misma forma se tomó esa proporción de la variable disponible en la base de datos. De la suma de ambas, resultó la variable que contenía la fuente de financiamiento de impuestos indirectos. Para la fuente con impuestos directos, se tomó la variable que contenía la información de los pagos realizados por los hogares en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que va de forma directa para el financiamiento de la salud.

Para las fuentes privadas de financiamiento, con base en el estudio de Mancilla 12, se sabe que del total contribuido para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 4,9% es destinado al sistema de salud. De la variable disponible para ese gasto, se tomó ese porcentaje. Para los gastos con pagos directos en salud y con seguros de salud, en la primera se sumaron y analizaron todas las variables que contenían gastos en salud; para la segunda, la variable ya existía y fue anualizada.

FIA estructural y efectivo

El FIA estructural mide la proporción de la CDP que es destinada a cada fuente de financiamiento, mas no considera la distribución de la CDP en la población. Para la realización de este tipo de análisis, el estudio contó con dos programas estadísticos: Stata 12 y ADePT. El primero mediante el uso del complemento especializado (FIA). Para obtener las figuras de los análisis y la consolidación de las fuentes, los datos de las variables fueron colocados en el programa ADePT.

El FIA efectivo posibilita evaluar la intensidad de la equidad del financiamiento por usar curvas e índices de concentración, Kakwani e Gini, que se obtienen mediante los programas ya nombrados. El resultado de ese análisis es una tabla con los índices para cada fuente de financiamiento según el quintil de CDP. Estos tienen un ranking que indica la progresividad o no en cada fuente de financiamiento, así:

El índice de concentración puede variar de -1 (situación donde los domicilios más pobres arcan con toda la fuente de financiamiento de la salud) hasta +1 (situación contraria, donde los hogares más ricos son los que la financian). Cuando es negativo, indica que la curva de concentración se encuentra arriba de la línea de igualdad perfecta (línea de 45°) y, cuando es positiva, significa que la curva de concentración para la fuente de financiamiento está debajo de la línea de igualdad perfecta.

El índice de Kakwani es una medida de resumen y puede ir desde -2, que indica un mecanismo regresivo total, hasta +1, que representa un mecanismo progresivo.

El índice de Gini puede ir desde 1, que expresa una desigualdad perfecta, hasta 0, una igualdad perfecta.

Mediante las curvas de concentración es posible analizar de mejor forma la distribución de los mecanismos de financiamiento. Para ese cometido, fue usado el programa ADePT, que, mediante el ingreso de las variables que contengan las fuentes de financiamiento, el factor de expansión de la muestra, la CDP y la especificación del ranking por quintil, brinda las curvas de concentración como resultado del análisis. Cuando la curva de concentración de alguna fuente de financiamiento se encuentra por encima de la curva de CDP, la fuente es considerada progresiva; cuando está abajo, como regresiva, y cuando se cruzan o están juntas, como proporcional.

Consideraciones éticas

Los datos secundarios usados para esta investigación son de acceso libre y público y, dentro de la base, es de imposible identificación de cualquier participante en la encuesta. Por esa razón, no fue necesario la aplicación de términos de consentimientos libres y esclarecidos.

RESULTADOS

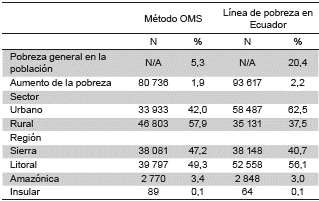

Es característico de las mediciones de pobreza, tener divergencias entre ellas; por eso, las encontradas en este estudio, eran esperadas. Sin embargo, nuestro objetivo fue medir el aumento de la pobreza a causa de los gastos directos con salud. En ese sentido, como se muestra en la Tabla 1, el aumento fue similar entre los métodos, con una variación de menos del 1% entre la menor y mayor medición. En la misma tabla, se muestra una divergencia parecida en la distribución de ese aumento. En el método de la OMS, el aumento fue mayor en el sector rural y, con la línea de pobreza del INEC, fue en la zona urbana. Ambas metodologías convergieron en que la mayor concentración del aumento de la pobreza estuvo en las provincias más densamente pobladas y con los centros urbanos más grandes del país (Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos).

Tabla 1 Concentración del aumento de la pobreza a causa de los gastos directos en salud en Ecuador

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014.

La mayoría de estas, en la región litoral. Cabe destacar el poco aumento en la región Amazónica en ambos métodos.

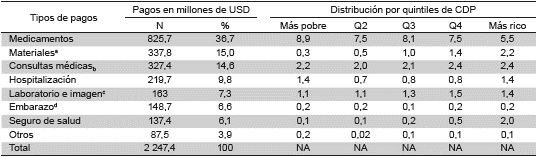

Pagos directos

En la Tabla 2, podemos observar la distribución de los gastos en salud que fueron levantados en la ECV, los cuales llegaron a sobrepasar los USD 2 billones. Entre estos, los gastos en medicinas y consultas privadas son los más representativos. Usando una variación de la sintaxis del FIA, conseguimos distribuir los pagos directos por quintil de CDP. En esa distribución fue evidente cómo el gasto con medicamentos no solo es el mayor de todos, sino que está solventado en mayor medida por el quintil de menos recursos. Esto lo hace un gasto regresivo, hecho que no sucede con el gasto en consultas médicas privadas, que tuvo una tendencia más proporcional.

Tabla 2 Distribución de los pagos directos en salud que constan en la ECV 2013-2014

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. NA: No aplica; a gastos con lentes, prótesis dentales y auditivas y ortopedia; b profesionales y no profesionales; c exámenes clínicos y rayos X; d gastos durante el embarazo y parto

FIA estructural

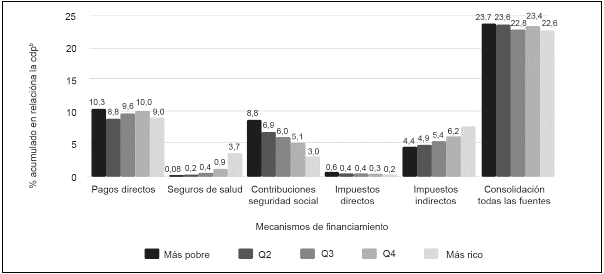

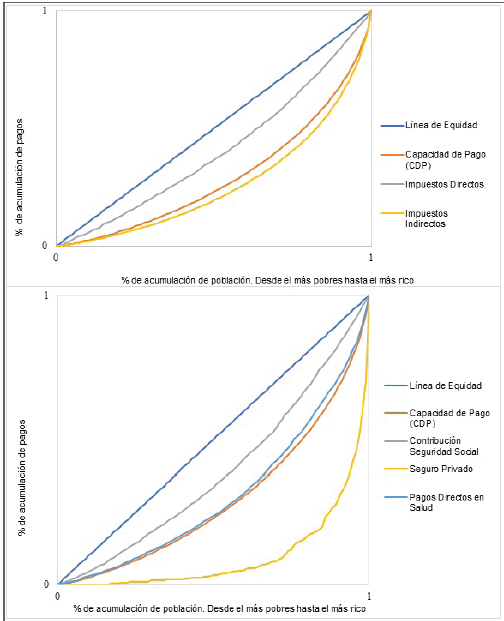

Los mecanismos de financiamiento se analizaron individualmente y se consolidaron en la parte final. De esta forma, en la Figura 1, se puede observar cómo los pagos directos en salud, a pesar de estar más concentrados en el quintil más pobre y menos en el más rico (lo cual lo distinguiría como una distribución regresiva, toda la distribución como tal), tienen una tendencia más proporcional. Los impuestos indirectos, que es la destinada a la salud y al gasto realizado con seguros de salud privados, resultaron ser progresivos. No así, lo destinado de los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social, que fueron claramente regresivos. La consolidación de todas las fuentes resultó con una tendencia más proporcional, con un padrón parecido al de los gastos directos.

FIA efectivo

Los resultados de las curvas de concentración se encuentran en la Figura 2 y corroboran lo visto en el FIA estructural. La posición de la curva de concentración de los gastos directos en salud está debajo de la curva de CDP, pero está tan próxima de esta, e incluso al inicio se cruzan, que no puede ser considerada netamente como regresiva. La misma proximidad es evidente en los impuestos indirectos. No ocurre así con las demás fuentes de financiamiento; lo destinado para la salud de los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social están claramente vistos como regresivos y lo gastado con seguros de salud, como progresivos.

Figura 2 Curvas de concentración de las fuentes de financiamiento de la salud, encontradas en la ECV 2013-2014

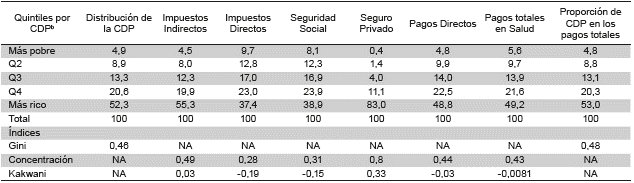

Esas relaciones en la curva son mostradas de forma numérica en la Tabla 3, en la cual se puede analizar la intensidad de las relaciones por medio del índice de resumen kakwani, el cual también reafirma lo antes mencionado. Los gastos directos con salud tienen un índice negativo que representan regresividad, pero está tan cerca de cero, que su intensidad no es tan profunda. De igual forma, aunque representa progresividad, aconteció con la curva de los impuestos indirectos. En los demás mecanismos, se confirman los análisis anteriores. El índice consolidado se muestra negativo, pero aún más cerca de cero que los demás. A partir de ello, se puede decir que las fuentes de financia-miento de la salud en Ecuador, encontradas en la ECV, son mínimamente regresivas o proporcionales. Es importante notar también cómo el índice de Gini de la distribución del consumo (CDP) es menor que el de la totalidad de pagos para la salud, evidencia de una mayor desigualdad en los gastos realizados en salud que en la CDP.

DISCUSIÓN

La concentración de la pobreza general en Ecuador medida en este estudio estuvo localizada en los lugares cuando fue medida por el INEC, aunque los porcentajes no fueron similares 13. Cuando fue medido el aumento de la pobreza en razón de los gastos en salud en Ecuador en 2005, el porcentaje de aumento fue de 4,5% 14, cantidad mayor a la encontrada en este estudio. Esto demuestra una caída en el aumento de pobreza a causa de los gastos en salud. Además, la disminución del gasto privado en salud de 60% en 2008 6 y de 51% para 2014 4 evidencian un importante cambio en el financiamiento del sistema, quizás, producto de la entrada en vigencia de la constitución de 2008, que garantiza el acceso a los servicios de salud de forma gratuita en el país.

La concentración del aumento de la pobreza estuvo en las provincias más densamente pobladas y donde se sitúan las ciudades más grandes del país, que son además donde se concentra la mayor oferta de servicios de salud privados 15 y redes de farmacias privadas 16. Por esto, es posible pensar que cuando es mayor la demanda por servicios de salud, el servicio público posee dificultades de satisfacer esa necesidad. Respalda esta hipótesis el hecho de que, en la región Amazónica, donde existe menor cantidad de población y con una amplia zona rural fue donde hubo menos aumento de pobreza por gastos en salud. A esto se suman posibles dificultades en el acceso a servicios de salud especializados en hospitales de referencia, por largas fechas de agendamiento, que consiguen hacer desistir a algunos usuarios, en su mayoría clase media, del servicio público y terminan comprando servicios médicos especializados de forma directa. Esas consultas generalmente terminan con la compra de medicamentos también de forma privada. Sin embargo, el gasto en medicamentos fue dos veces mayor, hecho que evidencia un posible problema de acceso en el suministro de medicamentos en el sector público, además de un apego de los usuarios a la compra de medicamentos de venta libre y sin receta médica (automedicación)16.

Es claro que los gastos directos en salud, por constituir una gran proporción de la CDP de los hogares, como demuestran los resultados de nuestro estudio, son empobrecedores. Aunque no únicamente, otras fuentes de financiamiento, por ser regresivas o proporcionales, también contribuyen. Especialmente las contribuciones a la seguridad social, que afectan más a las familias de clase media, por ser estas quienes, generalmente, poseen un trabajo en relación de dependencia y mantienen con sus salarios esta fuente. Apenas un mecanismo resultó ser plenamente progresivo, los gastos en seguros de salud privado, que, aunque no representan un gran porcentaje en comparación con los pagos directos, es un sector que opera una gran cantidad de dinero y está en crecimiento.

El porcentaje de empobrecimiento debido a los gastos en salud se debe, en gran proporción, al gasto doble de la población para financiar el sistema de salud. Por un lado, financian la salud pública mediante impuestos y contribuciones y, por otro, compran servicios de salud privado. Lo que afecta principalmente, a una proporción de la clase media que entra al grupo de personas pobres por estos gastos y, empobrece aún más a quienes ya lo eran.

El ambiente político para mejorar esta situación es ambiguo, por una parte se desea mejorar, con metas de aumento del gasto per cápita en más de USD 100 para el 2017, que representaría un gasto público en salud de 7,1% del PIB 17, meta que, aunque no cumplida, demuestra que se busca aumentar el gasto y no congelarlo o disminuirlo con medidas procíclicas. Sin embargo, el panorama económico para conseguir ese aumento no es muy alentador, debido, en parte, a grandes pérdidas de recursos con corrupción, evasión y exoneraciones tributarias. Se estima que el costo de la corrupción en el país es de cerca de 3,6 billones de dólares anuales 18,19 -a pesar de parecer una cifra sobreestimada, por ser la misma cantidad que se desvía en todo el mundo cada año 20-. Además, se evadió alrededor del 4% del PIB en impuestos 21, y el estado exoneró de pagar, en 2018, aproximadamente 4,6 billones o 4,07 % del PIB de 2017 22-24. Recursos que, de haber sido aprovechados, o no perdidos en su totalidad, alcanzarían para conseguir las metas de financiamiento mínimas propuestas por organismos internacionales como la OPAS, del 6% del PIB 4.

A pesar de las grandes pérdidas de recursos que podrían financiar de mejor forma el sistema de salud ecuatoriano, el mantenimiento de leyes que buscan ese fin es esperanzador. Sin embargo, son precisas soluciones a corto plazo y control social para defender los recursos existentes, ya que el crecimiento demográfico, el cambio del perfil epidemiológico y otros procesos comunes en varios países advierten un desafío para la salud pública de Ecuador.

Limitaciones

El estudio infiere sobre las fuentes de financiamiento encontradas en la ECV, mas no sobre todo el financiamiento del sistema de salud ecuatoriano. Esto debido a que existen otras fuentes, especialmente públicas, como las asignaciones presupuestarias, resultado de la venta de recursos naturales, o financiamiento externo, que no fueron consideradas por no estar presentes en la base de datos; además de lo aportado por otros subsistemas, como el de la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque estas últimas son las fuentes menos representativas en comparación con las aquí analizadas ᴥ