Introducción

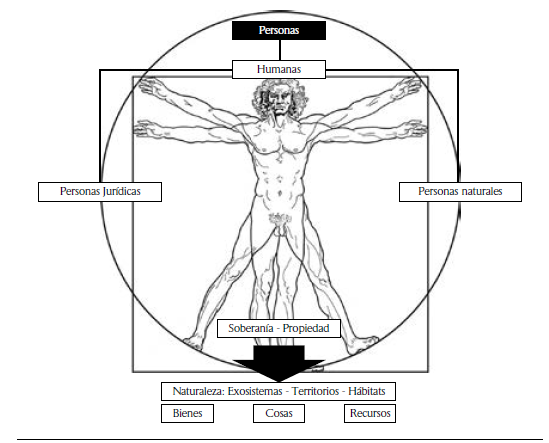

El concepto de persona es fundamental para todos los ordenamientos jurídicos, desde la enseñanza del derecho, la investigación, la judicatura, la administración y el litigio profesional, ya que es considerado como equivalente a ser humano según las teorías de los derechos humanos y constitucional imperantes,1 y por lo tanto, uno de los pilares conceptuales junto a conceptos como soberanía y propiedad, fundamentos de la relación actual del hombre con la naturaleza, cosificada por civilizaciones destructivas, construidas sobre las esperanzas de suprimir las ataduras mágico-religiosas, pero que terminaron encadenado al hombre a su propia estupidez y ambición (Sabato, 1951; 2000).2 Sin embargo, como resistencia a la opresión del consumo desmedido de nuestras sociedades, la legislación ambiental ha empujado, con las luchas sociales, políticas y culturales, además del litigio estratégico, la irrupción de otros sujetos de derechos en Colombia, ecosistémicos como el Río Atrato (2016) o la Amazonía (2018), o como los seres sintientes (Ley 1774 de 2016), complejizando la teoría jurídica de las personas. Esta complejización no solo desestructura las concepciones tradicionales de las personas en el derecho, sino que plantean la necesidad de modificar las relaciones jurídicas (injustas) de los seres humanos con estos otros sujetos de derecho, pues una falta de sentido común, ética y ambición desenfrenada, nos ha conducido por un camino trágico, en los que el derecho, visto como un instrumento para la efectivización de la justicia ha sido ineficaz, ha provocado la emergencia ambiental que atravesamos. De las tantas preguntas que surgen con la irrupción de éstos otros sujetos de derecho, la pregunta sobre su estatus como personas es la que se abordará.

Bajo la premisa de que no solo es posible, sino necesaria la ruptura antropocêntrica del concepto jurídico de persona para permitir enseñanzas y prácticas jurídicas ambientales, humanas y animales más justas, el presente documento explora esa posibilidad desde una metodología histórico hermenêutica, esbozando algunos de los caminos que nos llevan a la concepción de un nuevo derecho de corte ecocêntrico, heterogêneo y transdisciplinar, que se libere de las ataduras de la soberanía (Foucault, 2001) y la propiedad para relacionarse con las personas no humanas.

Esa reflexión se desarrolla, además, siguiendo las enseñanzas generadas y compartidas a travês del diálogo, el reconocimiento, la solidaridad (Haber, 2011) y los caminos comunes compartidos con algunos comuneros y autoridades de los pueblos originarios quillasingas de Jenoy, Mocondino y Catambuco, de los entornos de San Juan de Pasto, en proceso de reconstrucción histórica despuês de más de sesenta años de haber sido desaparecidos de la vida jurídica y política de la nación colombiana con una nefasta política integracionista que imperó hasta 1991 (Perugache, 2014, 2015; Mamián, 2000, 2010, 2015; Ceballos, 2016, 2018).4 En las pesquisas por recuperar, reconstruir y construir memorias con los pueblos quillasingas, y siguiendo una suerte de metodología indisciplinada (Haber, 2011), recogiendo (Vasco L. G., 2010) y desechando conceptos en la vida (Vasco L. G., 2016) desde lo que Dumer Mamián llama los quehaceres comunes sin teoría (2000), afloraron perspectivas jurídicas que desbordan cualquier enfoque antropocêntrico, situando, por ejemplo, a los seres sintientes como sujetos del derecho al agua, al ser esta un derecho de todas las formas de vida, o relacionándose con seres espirituales como el Volcán Galeras o los duendes, guardianes de nacimientos de agua, como si se trataran de personas.5

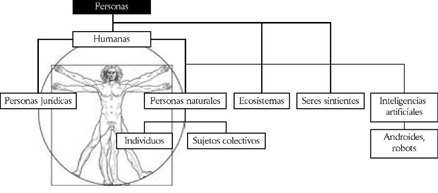

En todo caso, este documento busca estimular rupturas epistemológicas para la enseñanza y práctica del derecho, yendo a espacios inexplorados para la construcción de una teoría heterogênea del concepto de persona, en donde la ruptura antropocêntrica del concepto de persona se atreva a incluir, además de los sujetos colectivos, los seres sintientes y los ecosistemas, el estatus de, por ejemplo, las inteligencias artificiales (IAs), androides, bots6 y -en el caso de los pueblos indígenas- los seres espirituales con los que interactuamos a diario.7

Persona y ser humano

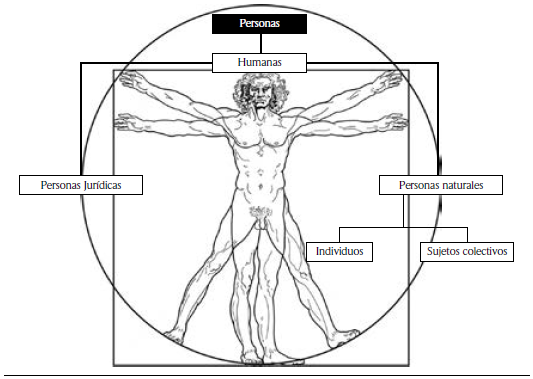

Persona y ser humano se usan indistintamente en el lenguaje jurídico, siendo tal equivalencia errónea, considerando que persona es una categoría jurídica que se adhiere al ser humano en el momento de su nacimiento según el desarrollo civilista clásico, tal y como la ha establecido la jurisprudencia constitucional colombiana tras varias discusiones acerca de la naturaleza y el estatus jurídico de los nasciturus, que no son personas, aunque sí sujetos de derechos por la protección intrínseca de la vida humana (Figueroa, 2007).8

Pese a las diferencias evidentes entre persona y ser humano, el uso de los conceptos es indistinto en la enseñanza y práctica del derecho, creando muros conceptuales infranqueables para que los operadores jurídicos reflexionen y posibiliten escenarios jurídicos más amplios, en los que se incorporen los derechos para sujetos no humanos; asunto que muestra rupturas epistémicas y avances por vía jurisprudencial y del litigio estratégico en Colombia con los derechos de ecosistemas, como con los del Río Atrato (2016) y la Amazonía (2018), o los derechos de los seres sintientes (Ley 1774 de 2016). Esto ya se planteó a mediados del siglo XX con la teoría de Christopher Stone sobre la posibilidad de otorgarles personalidad jurídica a ciertos ecosistemas (bosques) en la búsqueda de su protección por parte de las autoridades federales en Estados Unidos, independientemente de si existen o no afectaciones a las comunidades humanas, es decir, considerando valores jurídicos intrínsecos a la naturaleza (2010); esta discusión fue retomada y constitucionaliza en Ecuador en 2008 a través de la consagración de los derechos de la naturaleza o pacha mama (Acosta, 2012; Gudynas, 2010), usando conceptualizaciones derivadas de los pueblos originarios y su papel protagónico en el avance constitucional.

Partiendo de la idea, por ejemplo, de que la distinción entre persona humana y nasciturus no tiene que ver con la naturaleza del ser humano, sino con la capacidad de este para ser parte del escenario jurídico, persona y ser humano son conceptos distintos. Así, persona es una abstracción que permite homogeneizar la heterogeneidad humana, es una investidura, un rol, una máscara, cuya función es la representatividad de los seres humanos en el escenario jurídico, tal cual el artefacto (máscara) que dio origen etimológico al concepto en el teatro griego y romano de la antigüedad occidental (Fortunat-Stagl, 2015).9 Esta equivalencia entre persona y ser humano ha hecho posible la existencia de las llamadas personas jurídicas, que son creaciones humanas para el desarrollo de distintas actividades sociales, especialmente las económicas, y que le permiten a los seres humanos una suerte de desdoblamiento legal, una especie de avatar jurídico que le corresponde por su naturaleza y que es producto de su intelecto (Reyes & Moliner, 2009).10

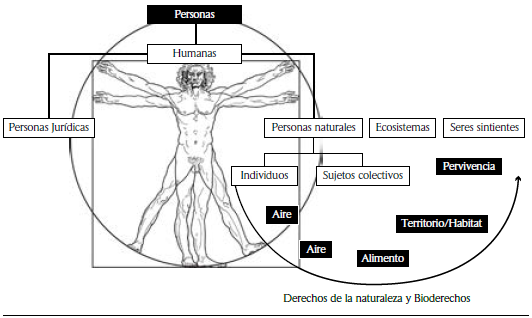

Actualmente, con la irrupción de sujetos de derechos no humanos ante la crisis ecológica y civilizatoria que atravesamos (Ceballos, 2016), es necesario replantear las equivalencias de persona y ser humano desde perspectivas jurídicas y políticas incluyentes y acordes a lo que ahora sabemos sobre los otros seres naturales con los que convivimos, las cuales implican revisar conceptos que juristas como Kelsen consideraban superados en su momento, pues se relacionaban con los saberes de pueblos considerados -erróneamente en su momento- primitivos o animistas, en los que "las cosas tienen un alma", y la relación con estas pasaba por el principio de "retribución, bajo la forma de pena o de recompensa", posibilitando que las cosas sean personas, y que "se comporten respecto de los hombres de la misma manera que los hombres entre sí" (Kelsen, 2009, p. 219). Esa perspectiva de análisis implica repensar el derecho alrededor de la protección de la vida de todos los sujetos de derechos individuales y colectivos posibles (biocentrismo) para la consecución de hábitats planetarios en equilibrio o buen vivir (ecocentrismo).

Los sujetos colectivos de derechos o personas naturales

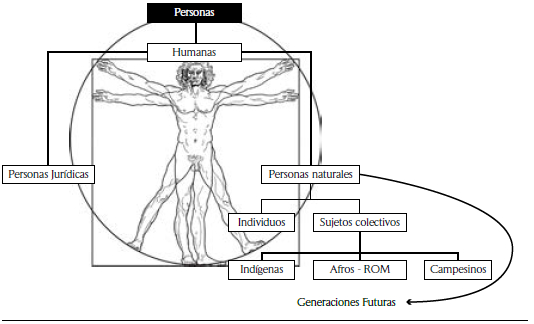

Uno de los avances logrados partir de las resistencias y reivindicaciones sociales de los pueblos originarios o indígenas ha sido el reconocimiento jurídico de la existencia de estos como sujetos colectivos de derechos (Rueda, 2005; Castillo, 2008; Chacón, 2005, 2008, Ramírez, 2007; Dávalos, 2010; Morris, Rodríguez, Orduz & Buritica, 2009), que no son, como podría pensarse, una sumatoria de individualidades, sino un cuerpo social construido a través de la marcha histórica común, capaz de identificarse como perteneciente a su hábitat (territorio) y etnia con lazos mucho más fuertes que la simple vecindad o la supervivencia, y que tienen que ver con los afectos para hacer comunidad.11 Los indígenas lo expresan en sus narraciones de diferentes maneras:

El profesor Dumer (Mamián, 2000) sabe de lo que le hablo, doctor. Nosotros los de Mocondino somos uno, porque estamos unidos a nuestro territorio, así como los jenoyes a su tierra, o los vascos a sus montañas allá en España. Nosotros somos como las matas, pues tenemos raíces profundas y misteriosas en la tierra, y siempre hemos de estar aquí, como uno solo, como una comunidad, como un pueblo unido. Un pueblo que, aunque pequeño como el Niño de los Santos Reyes, es poderoso porque nos acompañan los Espíritus Mayores. (Ceballos F., 2017)12

Los sujetos colectivos de derecho han ampliado el concepto de persona más allá de la definición clásica, que se sigue usando en la enseñanza y uso del derecho, sobre todo el concepto de persona natural, ya que por su naturaleza hay que ubicar a los sujetos colectivos dentro de esta categoría y no dentro de las personas jurídicas, con quienes no tienen ningún tipo de punto de encuentro.

Los sujetos de derecho étnico-comunitarios

Los sujetos de derecho étnicos son colectivos humanos con rastro histórico ligado a los territorios que ocupan, que según definición legal en Colombia (Ley 21 de 1991 o Convenio 169 de 1980 de la OIT), debe ser anterior a la formación de Estado nacional, es decir, de origen pre-hispánico y/o colonial. Principalmente, se habla de los pueblos indígenas como prototipo de estos sujetos colectivos o persona natural colectiva que tienen el derecho de pervivir.13

La irrupción histórica de la República trajo aparejada la idea de suprimir toda la heterogeneidad jurídica colonial, que había establecido normas diferenciadas para grupos diferenciados como los indígenas, a través de sus resguardos y cabildos, por ejemplo; y para tal propósito, una vez consolidada Colombia en 1886 bajo un régimen clerical y conservador, se propuso continuar con el proceso civilizatorio mediante otra evangelización con la Ley 89 de 1890 (Mayorga, 2012, 2013a, 2013b, 2015), para que, en adelante, existiera solo un tipo de sociedad homogénea, la nacional, construida sobre las bases del poder colonial, clerical y hacen-dario, pero insuflada por la ideas liberales de las revoluciones francesa y norteamericana.

Paralelamente, los pueblos ROM y otras minorías como los pueblos afrodescendientes, fueron comprendidos jurídicamente como sujetos colectivos de derechos étnicos, aunque existen diferencias que la antropología ha señalado, como en el caso de la etnización de ciudadanos afrodescendientes (Restrepo, 2013).14 En todo caso, en Colombia es evidente la existencia de personas naturales colectivas, es una realidad reconocida constitucional y jurisprudencialmente, aunque el desarrollo conceptual, uso y enseñanza esté aún en construcción.

Entre los pueblos indígenas u originarios, al tenor de sus derechos propios, historia, tradición y planes de vida, tienen cabida un tipo de sujetos de derecho que pueden considerarse como de carácter espiritual o mítico, y hacen referencia a todos aquellos seres que hacen parte de sus territorios, saberes y tradiciones, y que cumplen funciones de protección de sitios sagrados, históricos y ecológicamente vitales. Seres como los volcanes, las lagunas, los bosques, los espíritus de las plantas y animales, entre otros, son considerados como personas, pues se les corresponden derechos como la existencia, el respeto y el cuidado en aras de mantener los equilibrios telúricos y celestiales:

El Galeras es persona, profesores, tal y como su Guardián, el Manuel, como llamaba Don Juanito Bastidas, el médico del pueblo de Nariño que estaba compactado con los espíritus del Volcán y curaba con tomas de aguas medicinales. Y como persona que es, el [volcán] Galeras tiene derechos, como el de estar tranquilo allá arriba, cosa de la que solo nosotros sabemos. Por eso cuando el Galeras se despierta y sacude la tierra y las conciencias (como nos pasó a nosotros), sabemos cómo calmarlo para que siga siendo nuestro protector. Los científicos no nos comprenden, y hasta se burlan de nosotros, pero eso cuando el Galeras empieza a disgustarse hay que llevar en procesión desde el pueblo a la Virgen del Rosario Chiquita, que también es persona, para que su poder apacigüe a nuestro Taita, nuestro Papá. Eso, jóvenes profesores, se lo comprende con la cabeza y el corazón en la palabra, el camino y la amistad, no con estudio. (Ceballos, 2018, p. 215)

Los sujetos de derecho político-culturales (campesinos)

En países como Ecuador y Bolivia el campesino es considerado un sujeto colectivo de derechos (Sarango, 2016; Baldivieso, 2009), equivalente en buena medida en derechos a los pueblos indígenas, ya que obedecen a dinámicas históricas cercanas, pues muchos de los campesinos tienen orígenes en grupos indígenas asimilados durante la Colonia y buena parte de la República. Colombia no ha considerado esta situación, pues el campesino es visto como un ciudadano rural, un trabajador agrario, y sus derechos los relacionados alrededor de la producción económica derivada, despojada de cualquier elemento cultural y/o político cohesionador.

Sin embargo, con los procesos de transformación climática y el movimiento ambientalista, a mediados del siglo XX los campesinos pasaron de la defensa de la tierra como medio de producción, a la defensa de éste medio más allá de la dimensión productiva (Jongerden & Ruivenkamp, 2010). Coadyuvados o inspirados por las luchas indígenas, así como por los ambientalistas y los movimientos de trabajadores, cierto tipo de campesinos han logrado un reconocimiento inicial como sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios, debido a la vulnerabilidad y discriminación que los ha afectado históricamente, sumado a las transformaciones que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales, como lo ha señalado la Corte Constitucional en diferentes fallos, reconociendo el derecho a decidir si sus territorios, por ejemplo, deben ser o no objeto de explotaciones mineras.15

Si bien es cierto que el concepto de campesino es un concepto sombrilla que abarca una amplia gama de grupos humanos rurales, desde los grandes terratenientes, hasta los pequeños propietarios, colonos y desplazados por las distintas violencias que han asolado Colombia, algunos de estos están tomado conciencia de la importancia de lo común que está relacionado directamente con la vida, salvaguardando páramos de explotaciones mineras, o cuidando fuentes, usos y manejos del agua frente a proyectos urbanísticos e industriales, construyendo de esta manera una identidad que en muchos casos empieza a cimentar raíces históricas.16 En todo caso,

[...] El concepto campesino, para el presente documento, hace referencia entonces, a todos aquellos individuos y comunidades que tienen su sustento económico y social en el campo, que no son grandes propietarios y de los cuales depende buena parte de la alimentación del país, ya que sus actividades económicas están dirigidas al consumo interno. El campesino, para el presente documento es el sujeto histórico que ha reivindicado la lucha por la tierra como medio de producción y de cuidado ambiental, y que constituye su proyecto de vida colectivo alrededor de este hecho, así como de su relación con otros habitantes del territorio con los que lo comparte el hábitat. (Ceballos, Hernández, Pérez, & Bolaños, 2018-2019)

Estos sujetos de derechos son disímiles, diversos y difícilmente clasificables como pueblos indígenas o tribales, pues son pequeñas comunidades en proceso de construcción de lo común a través de la historia, que aunque no puedan considerarse como ancestrales, muchos tienen aspiraciones y derecho a serlo en un futuro, sobre todo a partir de la defensa de sus territorios frente a procesos de transformaciones antrópicas negativos (Ceballos, 2014). En Colombia un ejemplo de conciencia de lo común, de construcción de territorios campesinos y defensa de derechos colectivos, se realiza a través de las luchas y reivindicaciones por el agua, tanto frente a procesos extractivistas y mineros, como los de urbanización, uso y gobernanza del agua (Ceballos, 2016; Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, 2017; Ceballos, Hernández, Pérez & Bolaños, 2018-2019).

Las generaciones futuras

En el marco consagrado en la constitución política, Colombia reconoció a las generaciones futuras como un sujeto de derechos, a través de la Ley 99 de 1993; en particular, algunos de estos derechos son el de tener un ambiente en condiciones que les permitan hacer uso de este en su momento, implicando los deberes ambientales de cuidado y preservación de la naturaleza por parte de las generaciones presentes (Ferrer & Ferrer, 2008; Costeau, 2014; López, 2014, Munevar, 2016). Así, "future generations have a right to an uncontaminated and undamaged Earth and to its enjoyment as the ground of human history, of culture, and of the social bonds that make each generation and individual a member of one human family" (Costeau, 2014, p. 358), por lo que es imperativo repensar el papel de la enseñanza y ejercicio del derecho para encarar perspectivas jurídicas más ambiciosas, como "encarar una educación diferente, enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar, que dependemos del agua, del aire, de los árboles, de los pájaros y de todos los seres vivientes, y que cualquier daño que hagamos a este universo grandioso perjudicará la vida futura y puede llegar a destruirla" (Sabato, 2000, p. 34).

En el mismo sentido de la reflexión de los nasciturus, las generaciones futuras adquieren su categoría como sujetos de derechos a partir de su naturaleza humana, y aunque son una expectativa menos concreta que los nasciturus, adquieren la categoría de sujetos de derechos bajo las premisas éticas de la solidaridad intergeneracional y la responsabilidad con el planeta (Organización de las Naciones Unidas, 1972), visibilizadas a mediados del siglo XX después de los colapsos bélicos mundiales, el poder nuclear desatado, y el crecimiento geométrico poblacional y de consumo (Sabato, 1951; Meadows, Randers, Behrens, Meadows, 1972).

Las generaciones futuras, pese a no ser más que una expectativa humana, son titulares de derechos como el de la vida en condiciones ambientales adecuadas dada su naturaleza, lo que se traducen en deberes de las personas humanas actuales, como individuos, sociedades y estados, de preservar el mundo en condiciones adecuadas para el uso y disfrute del mismo.

Los derechos de la naturaleza

Los derechos de la naturaleza (Ecuador, 2008, Colombia, 2016) son la concepción jurídica mediante la cual la naturaleza es mucho más que un bien, cosa, recurso o mercancía para el uso y disfrute (exclusivo) del ser humano, adquiriendo en determinados casos, generalmente relevantes por su importancia en los equilibrios ecosistémicos, la categoría de sujetos de derechos o personas. Aunque la discusión sobre si la naturaleza es o no un sujeto de derechos no es nueva (baste con recordar la llamada Carta del Jefe Seattle de 1854, por ejemplo), se encontró visibilidad de este problema a partir de 1972 con los movimientos y conciencia ambientalistas (Stone, 1972).

Los derechos de la naturaleza se desarrollaron a lado de las luchas y reivindicaciones indígenas a lo largo del continente, particularmente en Ecuador, donde se constitucionalizaron en 2008 (Gudynas, 2010, 2011; Molina, 2014; Ceballos, 2016, Paredes, 2014), y Bolivia (Lalander, 2015), adquiriendo relevancia al potenciar la legislación ambiental para la consecución de un objetivo común, el cuidado planetario, considerando que la naturaleza tiene valores intrínseco equiparables a la dignidad humana (Massini, 2017), siendo mucho más que cosas, bienes o recursos.

Los bio-derechos

Los derechos de la naturaleza, según la Constitución Nacional del Ecuador (Artículos 71 a 74, 2008), así como por la jurisprudencia constitucional colombiana (Río Atrato, 2016) (Amazonia, 2018) son: 1) La existencia; 2) El mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; 3) La restauración y reparación de los daños de origen antropocéntricos. Estos derechos, pensados básicamente para los ecosistemas, deben complementarse por los derechos biológicos o bioderechos, asociados a la existencia biológica de todos los seres vivos. Estos bioderechos hacen relación a los elementos comunes que se deben respetar para el uso y disfrute de todos, tales como el agua, el aire, el alimento, el hábitat y la pervivencia. De los anteriores, solo el agua es considerada actualmente como un derecho fundamental autónomo.

Derecho al agua

Cuando el profesor Marco Gómez del Programa Suyusama en Pasto terminó de hablar acerca de los procesos de control sobre el uso del agua y la privatización del recurso, todos quedamos conformes con la explicación, por lo que era menester destinar esfuerzos para cuidar el agua y administrarla de forma racional, porque era un derecho humano. Don Jeremías, el más anciano de los asistentes (que algunos cuentan había sido Gobernador Indígena allá en Pasto), levantó la mano y esperó a que todos lo notáramos para hablar con tranquilidad, pero con la fuerza suficiente como para acallar nuestras reflexiones.

Yo creo que, si estamos hablando de que hay que luchar contra todo tipo de privatización del agua, es hora de dejar de pensar que el agua es un derecho humano, porque si eso es así, también es un derecho de los perros, de las vacas, de los árboles, de los sapos, de las ballenas y todos los seres acuáticos (que son más). Es decir, un derecho de la vida y los seres vivos. ¿Por qué solo un derecho humano? ¿Qué nos hace especiales? Yo, con más de ochenta y pucho de años encima que tengo, he conocido muchas personas, algunas de ellas humanas, otras animales, vegetales y minerales como el Galeras, y todas tienen derecho a tomar agua sin que nadie se los impida. (Poblador de Sandoná, 2015)

Derechos al aire, el alimento, el hábitat y la pervivencia

El agua, desde hace no mucho tiempo, es considerada como un derecho humano en Colombia, particularmente desde la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de la jurisprudencia constitucional que así lo ha reconocido y protegido en diferentes fallos (Marín, 2010; Ceballos, 2013; Ceballos, Chingaté, Olaya & Arturo, 2016). El agua es considerada como uno de los elementos mediante los cuales se garantiza el derecho a la vida en condiciones dignas; esta asociación del elemento agua como derecho humano, actualmente considerada evidente, es posible y necesaria aplicarla a otros de los elementos necesarios para la vida de todas las especies en sus diferentes formas (Ceballos, Hernández, Pérez, & Bolaños, 2018-2019). El aire, el alimento, el hábitat y la pervivencia son derechos que como el agua, son constitutivos y necesarios para la vida humana y de todos los seres planetarios.

La mujer más anciana de la reunión levantó su voz por encima de la de los hombres reunidos, que eran la mayoría y los únicos que habían intervenido, pues la mayor parte de las mujeres se encontraban en labores silenciosas y vitales para el evento, como la preparación de los alimentos y la atención de los invitados de las universidades y el gobierno.

Yo que suelo andar por los montes todavía puedo decirles que todos los animalitos y plantas necesitan agua, aire, comida, una casa y ganas de seguir viviendo. No solo nosotros los humanos, que abusamos de todo y de todos, y por eso es necesario que las autoridades del cabildo no solo discutan los daños de la carretera sobre los comuneros, sino sobre todos los seres que hacen parte del resguardo: las vacas, los perros, los quindes, las abejas, los sapos.

Verán que mi papá abuelo me sabía contar la historia de cómo los antiguos, antes de tomar posesión de la autoridad del cabildo, sabían ir a la Laguna Negra a pedir permiso, y dizque algunos terminaban bailando y tomando con los espíritus del territorio entre los sueños que tenían. Pero eso era antes, a hoy ya no tenemos esa costumbre, pero tenemos la cabeza para pensar que todos los animales y plantas necesitan del agua, del aire, la comida, el resguardo y las ganas de vivir... Por eso no me gusta eso que han cogido ahora, de comer carne todos los días, porque con eso se mata demasiado a los hermanitos, como los sabía llamar Don Juanito, el médico que algunos de ustedes conocieron, que vivía en Nariño y que conoció los espíritus que habitan en todo. Eso era lo que quería decir.

Ante lo evidente de que, siguiendo los razonamientos que llevaron a la constitución del agua como derecho humano, es posible establecer como derechos al aire, el alimento, el hábitat y la pervivencia como comunes a los seres vivos. Algo de eso existe en la protección del aire frente a la contaminación (Cherni, 2001; Catalán-Vazquez & Jarillo-Soto, 2010; Navarro, 2013), la defensa del algunos ecosistemas considerados importantes, como el Rió Atrato (2016) y la Amazonía (2018), la seguridad/soberanía alimentaria humanas (Jongerden & Ruivenkamp, 2010; Chamorro, 2014; Ávila & Carvajal, 2015) y la protección de las especies frente a los procesos de extinción de origen antrópicos (Rodríguez, 2008).

Los seres sintientes

Mediante la expedición de la Ley 1774 de 2016 quedó establecido en el ordenamiento jurídico colombiano que los animales no son cosas, considerando que sufren y padecen dolor por nuestra causa, siendo merecedores de especial protección (Regan, 1999, 2018; Singer, 2003; Frandsen, 2013). Esta transformación de los animales en seres sintientes trae aparejada una inquietud: ¿debe, por tanto, excluirse a los animales del régimen de las cosas en Derecho, y crear un nuevo régimen jurídico mediado por un nexo jurídico distinto al de la propiedad? ¿Cuál?

La Corte Constitucional (C-467 de 2016), ante el problema que significa reevaluar las relaciones jurídicas sobre los seres sintientes por su categoría de sujetos de derecho o personas naturales no humanas, optó por considerar que las categorías jurídicas de cosa y seres sintientes son compatibles, por lo que no existe la necesidad de hacer modificaciones a la legislación civil existente, pues los animales son cosas y seres sintientes a la vez.

Dado que parece que la jurisprudencia constitucional desconoce el giro conceptual que pretende introducir la Ley 1774 de 2016 al conservar la concepción jurídica de cosas sobre los seres sintientes, es urgente hibridar el derecho y la biología para desarrollar, a partir de lo que hoy sabemos sobre los animales, propuestas de relaciones jurídicas de reciprocidad, fraternidad y solidaridad de la humanidad con los seres sintientes, para la búsqueda de equilibrios ecosistémicos (ecocentrismo jurídico). Por lo pronto, hay que considerar que, despojados de las investiduras de la superioridad con la que los humanos nos referimos a nosotros mismos respecto de los demás animales, también somos seres sintientes, y que ese hecho evidencia la necesidad de replantear lo que entendemos por tal.

Siguiendo el hilo de la reflexión, consideramos que toda persona natural, sea de origen humano o de otras especies animales, es un ser sintiente por su capacidad de percibir el ambiente con sus sentidos y procesar la información en un sistema nervioso central; teniendo la posibilidad de sentir emociones como el miedo, el dolor, el sufrimiento o sus contrapartes de valor, alegría y felicidad. Los seres sintientes son, entonces, sujetos de derechos de origen animal, con quienes la humanidad mantiene relaciones de afecto (animales de compañía), uso (animales domésticos), depredación (animales de consumo) e interdependencia ecosistémica (animales salvajes) (Ceballos, 2019).

Inteligencias artificiales, androides y robots

Reservado para la literatura y cine de ciencia ficción, las IAs, los androides y los robots, no son temas que se consideren pertinentes para la reflexión jurídica más allá de la discusión acerca de la propiedad sobre las mismas, aunque existen algunos esfuerzos encaminados a este tipo de reflexión (Casanovas, 2010), pero sin extraerlos del mundo de las cosas hacia el de las personas jurídicas, ya que tanto estas como las IAs, los androides y los robots son creaciones humanas que interactúan con nosotros en niveles que pueden considerarse como jurídicos, particularmente en la Internet, la automatización de tareas, en la política, en campañas mediáticas, entre otros aspectos como la creación de tendencias en redes sociales, o la desestabilización política (Carlini, 2018; Luján, 2018). La diferencia entre una IA, un androide o un robot y las personas jurídicas radica en el grado de autonomía de las mismas frente al ser humano; pese a ello, tanto IAs como robots y androides son concebidos jurídicamente como cosas, y como tales, objetos de derecho sobre los que recae la propiedad humana.

Sin embargo, la ciencia ficción, apropiada como una suerte de metodología prospectiva para la investigación (Rodríguez J. , 2001), tal como la física especulativa o imaginaria (Solé, 2009), nos pone en alerta respecto a este tipo de consideraciones, ya que solo los conceptos son problemáticos: ¿Qué es una Inteligencia Artificial y cómo funciona? ¿Son o pueden llegar a ser autónomas completamente? ¿Pueden aprender? ¿Y los androides y robots pueden llegar a tener inteligencias artificiales? Las respuestas de la ciencia ficción son variadas, pero en general, la humanidad no sale bien librada por su falta de previsión respecto a estos temas, ya que las visiones apocalípticas de una guerra contra el control de las máquinas, rebeladas en algún punto de la historia contra sus creadores humanos, abundan en los relatos.

Sin embargo, el tema de las IAs, androides y robots no se queda allí, en los relatos de ciencia ficción, sino que cada vez está más apegado a la realidad con el encumbramiento tecnológico que ha tenido la humanidad en el último medio siglo (Hardy, 2001; Cáceres, 2006; Barrera, 2012, Villalba, 2016). Y pese a que es evidente que estamos rodeados de IAs, androides y robots, que aún están en desarrollo, no existe en Colombia regulación de ningún tipo para estos temas, desconociendo que estas creaciones humanas sobrepasan la dimensión de cosas, pues por definición están programadas para conocer, entender, aprender, sintetizar, evaluar la realidad y la interacción del ser humano.

Frente al miedo ante una posible la pérdida de control sobre las IAs, androides y robots, es pertinente preguntarse por la validez jurídica de las llamadas leyes de la robótica de Asimov (1984) para el desarrollo, construcción y funcionamiento de estas:

Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño.

Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en oposición con la primera Ley.

Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda ley. (Asimov, 1984, p. s. p.)

¿Deben aplicarse las leyes de Asimov a la programación profunda de las inteligencias artificiales, androides y/o robots para evitar las rebeliones de la que nos hablan nuestros peores temores? ¿Puede al derecho proteger a los ciudadanos en contra de inteligencias artificiales, androides y/o robots diseñados fuera del marco de las leyes de Asimov por parte de potencias extranjeras o grandes corporaciones? Y quizá la pregunta más importante, en el caso de presentarse la situación, ¿qué estatus jurídico tendrían las inteligencias artificiales, androides y/o robots siendo seres racionales al igual (en alguna medida) que los seres humanos? ¿Personas jurídicas, tal vez, por compartir el hecho de ser creaciones humanas, aunque con grados de autonomía? Es indudable que investigar sobre el estatus jurídico de lo que bien podría considerase como sujetos de derecho racionales autónomos implica abordar el campo de la investigación en dogmática especulativa, cuya fuente está en los relatos de ciencia ficción.

Conclusiones

El derecho enfrenta el desafío de contar con muchos más sujetos de derechos que los seres humanos, lo que le impone revaluar el papel de estos y su relación con otros sujetos de derecho como los seres sintientes y los ecosistemas, que irrumpieron conceptualmente a raíz de la emergencia ecológica que atravesamos, ampliando la perspectiva del derecho en función de otras forma de habitar el planeta, basadas en la reciprocidad, la fraternidad y la solidaridad (derechos de la naturaleza, buen vivir) y no en la depredación, la competencia, el parasitismo y la esclavitud de especies.

Además de reflexiones sobre los derechos de los seres sintientes y los ecosistemas, hace falta reconceptualizar el concepto de persona para fomentar enseñanzas y usos alternativos, pues resulta evidente que, si persona es un sujeto de derechos, de la pluralidad de estos urge una teoría jurídica compleja y heterogénea, en la que no solo tengan cabida los seres sintientes y los ecosistemas, sino personas naturales de carácter colectivo o comunitario, como los grupos étnicos, ya consolidados por la jurisprudencia constitucional en Colombia.

La desantropologización del derecho que acarrea la perspectiva jurídica de los derechos de la naturaleza y los seres sintientes, lleva aparejada la urgencia de determinar los derechos de estas personas no humanas, partiendo de una conceptualización y defensa jurídica de los derechos comunes entre humanos y no humanos, los que, a nuestro juicio, deben girar alrededor de la protección de la vida o existencia como derecho primigenio (biocentrismo jurídico). Estos bio-derechos comunes a las personas naturales humanas y no humanas son los derechos al agua, el aire, el alimento, el hábitat y la pervivencia.

El concepto de sujetos de derecho toma caminos más complejos con la sola posibilidad de concebir la existencia real de las IAs, androides y/o robots, ya que estas presuponen la existencia de seres racionales autónomos del control humano, capaces de interactuar con este y, en alguna medida, en escala paralela a la de las personas jurídicas. Actualmente, existen varios proyectos de IAs, androides y robots en desarrollo e interacción con humanos, unos de manera pública, otras en el más absoluto secreto. ¿Cuáles son los límites que las inteligencias artificiales desarrolladas por gobiernos de potencias extranjeras y grandes corporaciones deben tener? ¿Pueden interferir en los asuntos humanos, como se sabe que interfieren, a un nivel en el que haya que considerar su regulación y limitación? ¿Las inteligencias artificiales podrían, eventualmente, considerarse sujetas de derecho dada su capacidad racional? ¿Se pueden y deben aplicar, desde el derecho, las leyes de la robótica de Asimov al desarrollo del tema?

En igual sentido, si consideramos legítimas las formas jurídicas de los pueblos originarios y étnicos (Constitución Política, arts. 7, 10, 246), es necesario considerar la existencia de otro tipo de sujetos de derechos, los seres espirituales, que, al igual que las personas jurídicas y las inteligencias artificiales, androides y/o robots, son creaciones humanas sostenidas en el poder del mito, y por lo tanto auténticas en sus contextos. Exploraciones teóricas abordadas por la literatura y el cine nos han abierto caminos interesantes para la reflexión jurídica.

En un mundo en el que cada vez hay menos prejuicios hacia la posibilidad seria de entrar (o haber entrado) en contacto con civilizaciones no humanas, dados nuestros avances tecnológicos y la ruptura de barreras epistemológicas, la pregunta por el estatus jurídico de estos seres no parece estar tan lejos de abordarse, sobre todo teniendo en cuenta la abrumadora evidencia que existe sobre el fenómeno alienígena en el planeta Tierra, no solo en nuestro siglo, sino a lo largo de la historia. ¿Los alienígenas se pueden llegar a considerar sujetos de derecho o personas si existiese la posibilidad de entrar en contacto con ellos? ¿Qué tipo de derechos tendrían? Al igual que con el tema de las inteligencias artificiales, androides y/o robots, la literatura y el cine de ciencia ficción son una fuente adecuada para explorar, teóricamente, estas posibilidades