INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado el problema de la obesidad infantil como una de las mayores crisis de salud pública de las sociedades actuales (1), de las que España es el tercer país europeo con mayor sobrecarga ponderal infantil (2). Su origen es una cadena de múltiples elementos, en la que interactúan factores individuales y contextuales que influyen en los escolares y su comportamiento (3). Cuando la ingesta calórica es superior al gasto energético, tiene lugar un desbalance que se refleja en un exceso de peso. Esta epidemia se manifiesta a edades muy tempranas (4) y las consecuencias cardiometabólicas, como la hipertensión, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, están presentes desde su inicio (5). Un protocolo de abordaje es la pérdida ponderal no superior a 400 g por semana en niños entre los 2 y los 5 años; y de 800 g semanales en pacientes de 6 a 18 años (6). Un control sistemático del estado de condición física y de patrones de comportamiento alimentario, tales como la calidad de la dieta (CD), los horarios de comidas, los principios de nutrición y la seguridad alimentaria, pueden constituir una estrategia viable y eficaz para combatirla (7).

Los métodos utilizados en la medida de la ingesta de alimentos no están estandarizados, por lo que aportan datos poco fiables, especialmente en niños y adolescentes (8). Los índices de CD permiten evaluar la calidad global de la dieta y clasificar a los individuos en función de una alimentación más o menos saludable (9). Una dieta saludable es aquel patrón alimentario suficiente, completo y equilibrado que favorece un funcionamiento óptimo del organismo; conserva la salud y disminuye el riesgo de padecer enfermedades (10). Una óptima CD ha demostrado mejorar el metabolismo de la glucosa, reducir la presión arterial, mejorar el perfil lipídico y disminuir los marcadores de oxidación e inflamación relacionados con la arteriosclerosis (11). Si los hábitos alimentarios son inadecuados, los niños pueden padecer patologías asociadas a la mala nutrición, por un déficit o exceso en el consumo de energía y nutrientes (12).

La dieta mediterránea (DM) ha sido ampliamente recomendada en este sector de la población, ya que se trata de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, fibra dietética, polifenoles, vitaminas y minerales (11). La inclusión de la grasa en la dieta (grasa saturada y grasa trans) es causante del riesgo aterogénico, por lo que para el diseño de una CD sana dichos nutrientes deberían ser sustituidos por hidratos de carbono complejos o por grasas insaturadas (13). Además, hay que tener en cuenta la distribución de la energía a lo largo del día; especialmente, el desayuno tiene repercusiones sobre el estado de salud y el rendimiento escolar y físico (14).

Investigaciones recientes han analizado la asociación entre el estado de peso y la DM; no se han encontrado resultados concluyentes. Por un lado, se ha descrito que el patrón dietético mediterráneo está asociado con el estado de peso en jóvenes (15) y adolescentes (16), y empeora a medida que aumenta la edad (17). Las adolescentes con bajo peso y los adolescentes en normopeso presentan los porcentajes más elevados de adherencia a la dieta mediterránea (ADM) alta (18,19). Se ha reflejado que un patrón de alimentación que cumpla con la ADM óptima no solo disminuye la masa grasa corporal y el riesgo de obesidad, sino que también reduce el desarrollo de varios problemas de salud (20), lo que pone de manifiesto la necesidad de educar sobre los hábitos alimentarios en esta población (17-21). Sin embargo, otros estudios han hallado resultados opuestos, pues indican que los cambios en el estado de peso no siempre tienen relación con los cambios en la DM (19-22) ni en calidad o cantidad (23,24). En una revisión sistemática reciente, se ha puesto de manifiesto esta controversia, la cual refleja que en cada estudio se evaluó una población con un rango de edad diferente; por lo que la edad de la población parece influir en los resultados (25). Por tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el estado de peso y el grado de ADM en escolares de educación primaria, secundaria y bachillerato.

MATERIALES Y MÉTODOS

Participantes

Se diseñó un estudio descriptivo, de corte transversal ex post facto con una muestra de escolares pertenecientes a tres centros educativos públicos, ubicados en una zona urbana de la Región de Murcia (España). De los participantes, los escolares de educación de primaria (6-12 años) pertenecían a dos centros educativos públicos, mientras que los estudiantes de educación secundaria (12-16 años) y bachillerato (16-17 años) pertenecían a un centro escolar público.

Se excluyeron del estudio aquellos alumnos que no contaban con el consentimiento informado.

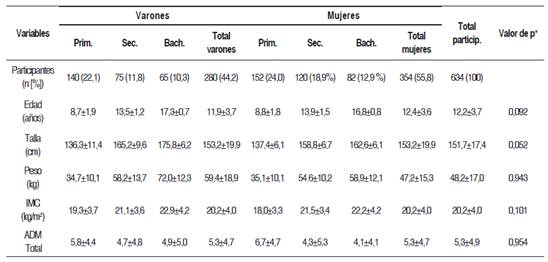

Participaron en el estudio 634 estudiantes (280 niños y 354 niñas, media±desviación estándar: 12,2±3,7 años) (Tabla 1) que fueron seleccionados de manera aleatoria.

Variables e instrumentos

Para la medición del estado nutricional, se estableció un diseño a doble ciego, para determinar la fiabilidad y validez de los exploradores participantes en la realización del tallaje de los sujetos; no existió variabilidad en las medidas intracasos (p<0,05), pero sí una variabilidad de 0,98 en la prueba interexploradores.

Tabla 1 Valores descriptivos de la muestra edad, talla, peso, IMC y ADM según sexo

*Valores de p de la comparación entre las variables edad, talla, peso, IMC y DM del total de varones y mujeres según la prueba de U de Mann-Whitney.

El peso y la talla se obtuvieron mediante una balanza electrónica TANITA TBF 300A® y un tallímetro SECA A800® con precisión de 100 g y 1 mm respectivamente, siguiendo el protocolo de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK, por sus siglas en inglés), con personal certificado nivel I. Se obtuvo el estado nutricional por el Índice de Masa Corporal (IMC) ajustado a la edad y al sexo (26). Los participantes fueron categorizados en tres grupos de estado nutricional: normopeso, sobrepeso y obesidad.

Para la valoración de la CD, se utilizó el test de adhesión a la dieta mediterránea (KIDMED), que contiene 16 preguntas dicotómicas que se deben responder de manera afirmativa/negativa (sí/no). A continuación, se calculó una media de las puntuaciones de los participantes en cada ítem, que dio como resultado una valoración global (adherencia a la dieta), y se dividió a los escolares en tres grupos: bajo, X ≤ 3; medio, 3 < X > 8; y alto, X ≥ 8. Las respuestas afirmativas en las preguntas que representan un aspecto positivo suman un punto, mientras que las respuestas afirmativas en las preguntas que representan una connotación negativa restan un punto. Las respuestas negativas no puntúan. Adicionalmente, la adherencia fue clasificada dicotómicamente (optima adherencia ≥ 8 vs. no optima adherencia ≤7) (27).

Análisis estadístico

La normalidad y homocedasticidad de las distribuciones se obtuvieron a través de los estadísticos Kolmogorov Smirnov y Levene, respectivamente. Al no observar una distribución normal en parte de las distribuciones de los valores registrados del índice de ADM, en función de los distintos niveles de las variables sexo e IMC, se optó por un análisis no paramétrico. Se calculó el valor de p (mediante la prueba U-Mann Whitney y el análisis de la ji al cuadrado de Pearson) para plantear la existencia de diferencias estadísticamente significativas. El nivel de significación se estableció al 5 % (p≤0,05). Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS® (v.24.0 de SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE. UU.) para Windows.

Consideraciones éticas

Se tuvo en cuenta la protección de datos personales, con el fin de salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de los encuestados. En reuniones previas realizadas con los representantes de los centros educativos, se les informó del protocolo del estudio y se solicitó el consentimiento informado para que los escolares pudieran participar. Asimismo, se les solicitó el consentimiento informado a los padres de los participantes. Todos los estudiantes participaron de manera voluntaria respetando el acuerdo de ética de investigación de Helsinki (2013).

RESULTADOS

La prueba estadística U de Wann-Whitney reflejó que no existían diferencias significativas entre varones y mujeres considerando la edad (p<0,092), el peso (p<0,143), el IMC (p<0,101) y la ADM total (p<0,954). Sin embargo, se observó una tendencia significativa a favor de los varones en una mayor talla (p<0,052) (Tabla 1).

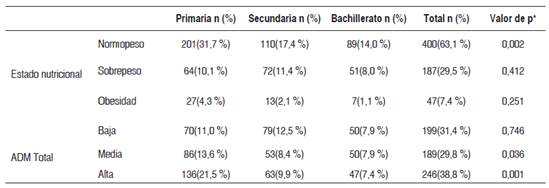

La prueba ji al cuadrado de Pearson reflejó que la etapa de educación primaria tenía un mayor porcentaje de escolares en normopeso (p<0,002) y con una ADM media (p<0,036) y alta (p<0,001), en comparación con las etapas de educación secundaria y bachillerato (Tabla 2).

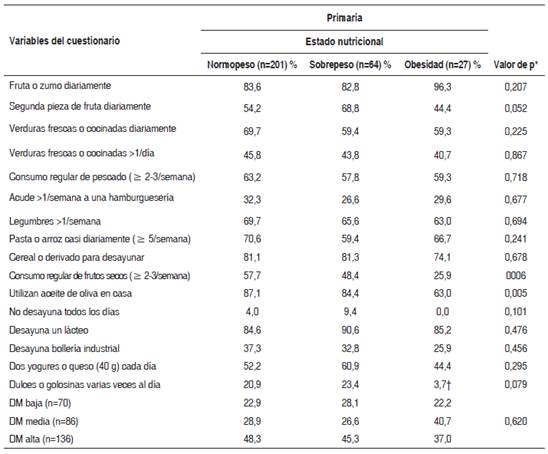

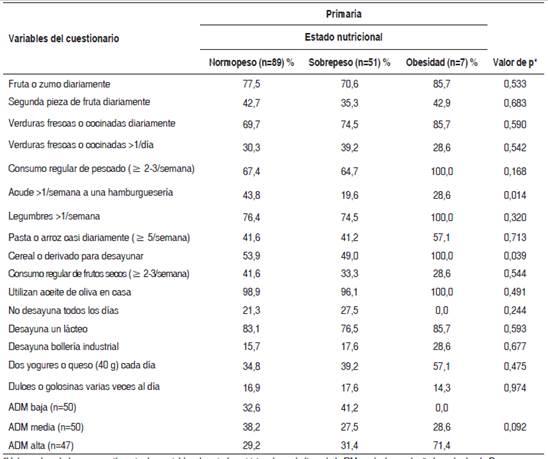

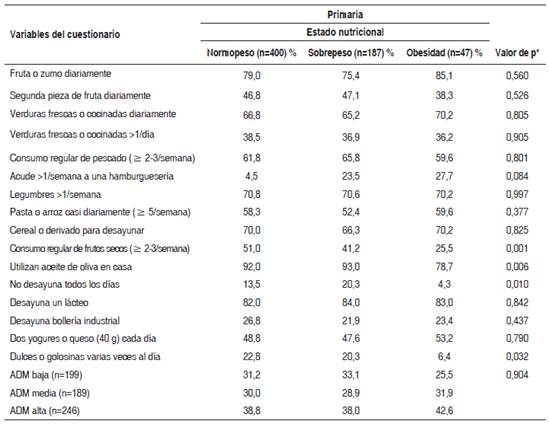

Asimismo, esta prueba puso de manifiesto que los escolares de educación primaria con un estado nutricional en sobrepeso tendían a tener un mayor consumo de una segunda pieza de fruta (p<0,052) y un menor consumo de dulces (p<0,079). Por su parte, los escolares en normopeso tenían un mayor consumo de frutos secos (p<0,006) y usaban aceite de oliva habitualmente (p<0,005) (Tabla 3).

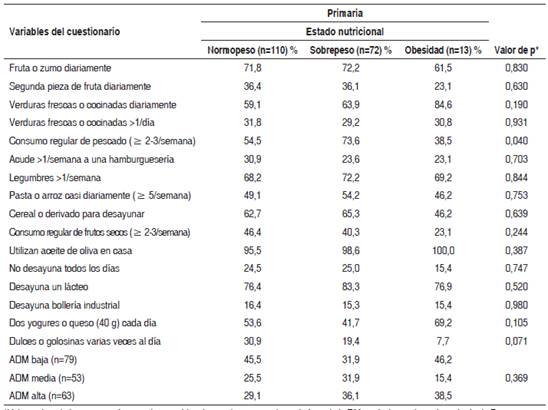

La tabla 4 muestra que el grupo de escolares de secundaria con obesidad eran quienes tenían menor porcentaje de consumo de pescado (p<0,040), respecto a los escolares clasificados en normopeso y sobrepeso. A su vez, se observó un uso elevado de verduras frescas (84,6 %) y alta ADM (38,6 %) en aquellos escolares con obesidad (Tabla 4).

En la tabla 5 se muestra que el grupo de escolares de bachillerato en normopeso fueron quienes más acudían a un centro de comida rápida semanalmente (p<0,014). Por su parte, los escolares obesos fueron quienes presentaron mayor consumo de cereal o derivados para desayunar (p<0,039) y una mayor proporción de ADM alta (71,4 %), aunque las diferencias no fueron significativas (p<0,092) (Tabla 5).

Respecto al total de la muestra, se observó que aquellos escolares con obesidad hacían menor uso de aceite de oliva (p<0,006), los que estaban en normopeso fueron quienes presentaron mayor consumo de frutos secos (p<0,001) y golosinas (p<0,032), siendo los del grupo con sobrepeso (p<0,010) los que presentaban menor hábito de desayunar. Sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas entre el estado nutricional y el grado de ADM (p<0,904) (Tabla 6).

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el estado nutricional y el grado de ADM en un grupo de escolares de educación primaria, secundaria y bachillerato. El principal hallazgo refleja que el estado nutricional no se ha relacionado con el grado de ADM en ninguna etapa educativa.

Tabla 2 Distribución del estado nutricional y ADM según la etapa educativa

*Valores de p de la comparación entre las variables estado nutricional y DM según la prueba ji al cuadrado de Pearson.

Tabla 3 Porcentaje de respuestas afirmativas a ítems del cuestionario sobre ADM en escolares de primaria divididos según el estado nutricional

*Valores de p de la comparación entre las variables estado nutricional y DM según la prueba ji al cuadrado de Pearson.

Tabla 4 Porcentaje de respuestas afirmativas a ítems del cuestionario sobre ADM en escolares de secundaria según el estado nutricional

*Valores de p de la comparación entre las variables de estado nutricional a cada ítem de la DM según la prueba ji al cuadrado de Pearson.

Existen resultados opuestos a los obtenidos en una parte de la literatura científica, en la que se concluye que hay relación entre una baja ADM y la presencia de obesidad (21); sin embargo, en otra parte de la literatura científica se concluye que no existe relación entre estas variables, pero mencionan que una mayor ADM es importante para la promoción de la salud (25).

Existen resultados similares a los obtenidos en otros estudios a nivel mundial, en los que los niños y jóvenes de México (28), Grecia (29), Italia (16) y Turquía (20) reportaron bajos porcentajes de sujetos con alta adhesión a los patrones mediterráneos, similares a las tasas de adherencia hallados en estudios recientes, realizados en otras regiones del norte (19) y sur (17,24,30,31) de España, donde se destacó que ni el estado nutricional ni el porcentaje de grasa corporal fueron diferentes entre las distintas categorías de ADM.

A su vez, en otros estudios, al analizar la influencia de cuatro factores (hábitos alimentarios, práctica de actividad física, sedentarismo y horas de sueño) con el estado nutricional, no hallaron ninguna asociación ni de forma individual ni de forma multifactorial (32), posiblemente debido a que otras conductas dirigidas a la práctica de la actividad física, la obesidad materna y las creencias en alimentación parecen ser más significativas en el seguimiento de la DM que el estado nutricional (15-33).

Otro de los hallazgos obtenidos en el presente estudio fue el elevado porcentaje de escolares con sobrepeso (29,5 %) y obesidad (7,4 %), resultados que concuerdan con lo obtenido en otros estudios (34); lo que refleja una sobrecarga ponderal del 26,3 % (17). A pesar de que en España se vienen haciendo esfuerzos para controlar este problema emergente de la obesidad, el problema persiste con ligeras variaciones en función del sexo, la edad, la ubicación geográfica, el nivel de instrucción, la caracterización socioeconómica familiar y del entorno (35).

Estos resultados subrayan la importancia de proporcionar educación sobre hábitos de vida y estilos de vida saludables para prevenir el sobrepeso y la obesidad desde la infancia (16), puesto que estas conductas perduran hasta la edad adulta (4-5). El desarrollo de programas escolares puede ser una forma adecuada de mejorar la salud de los escolares sin necesitar grandes recursos humanos ni materiales (36), en los que se aborde y se trabaje de manera conjunta desde varias disciplinas y profesionales con la finalidad de alcanzar una adecuada adherencia al tratamiento (37).

Tabla 5 Porcentaje de respuestas afirmativas a ítems del cuestionario sobre ADM en escolares de bachillerato divididos según el estado nutricional

*Valores de p de la comparación entre las variables de estado nutricional a cada ítem de la DM según la prueba ji al cuadrado de Pearson.

Tabla 6 Porcentaje de respuestas afirmativas a ítems del cuestionario sobre ADM y el total de la muestra dividida según el estado nutricional

*Valores de p de la comparación entre las variables de estado nutricional a cada ítem de la DM según la prueba ji al cuadrado de Pearson.

Estos programas escolares, llevados a cabo en el mismo centro educativo al que pertenecía la muestra del presente estudio, pueden ser el motivo por el cual se haya obtenido que un gran porcentaje de escolares en normopeso (83,6 %), sobrepeso (82,8 %) u obesidad (96,3 %) consumían diariamente una fruta. En concreto, el éxito de las distintas campañas educativas que se han llevado a cabo en los colegios, tales como “Cinco al día” o “El plan de fruta y verdura”, pueden ser un motivo por el cual se haya encontrado que la educación primaria sea la etapa con mayor porcentaje de escolares en normopeso, y mayor proporción de estudiantes en las categorías media y alta de ADM, puesto que en otros estudios se ha indicado que los hábitos alimenticios de los escolares suponen un consumo inadecuado de alimentos y un aumento en la prevalencia de obesidad en dicha población (38).

Sin embargo, el grupo de escolares de secundaria mostró unos porcentajes muy elevados de bajo seguimiento de la DM, tanto en el grupo con obesidad (46,2 %) como en el de normopeso (45,5 %) y un elevado porcentaje de sujetos con conductas no saludables, como la alta proporción que tenía el hábito de no desayunar, tanto en los grupos con normopeso y sobrepeso (25 %) como en el de obesidad (15,0 %). Existen resultados diferentes en otros estudios (19), en los que se ha reflejado que el IMC estaba asociado positivamente con la adhesión al patrón de DM; cuanto mayor era el seguimiento de una DM menores eran los depósitos de grasa abdominal (39).

Sin embargo, estos resultados discrepan de los obtenidos en otras comunidades autónomas de España, donde se indica que la mayoría de los adolescentes deben mejorar su calidad nutricional, siendo los adolescentes más adherentes a la DM los que tienen un estilo de vida más saludable (24,16). Esto pone de manifiesto la necesidad de reeducar en los hábitos alimentarios, ya que la pérdida de los hábitos mediterráneos a medida que aumenta la edad es manifiesta; posiblemente debido a que van adoptando mayor autonomía e independencia a la hora de alimentarse (17), siendo este colectivo el que más ha notado la transformación del modelo alimentario (22).

Por otro lado, en escolares de bachillerato, se han encontrado resultados contradictorios: aquellos escolares con obesidad presentan un mayor seguimiento a la DM alta (71,4 %) y los escolares en normopeso son los que más acuden a un centro de comida rápida (43,8%) (Tabla 5). Estos porcentajes ponen de manifiesto la necesidad de tratar de aproximar los hábitos alimenticios a los patrones óptimos mediterráneos (17-22).

A su vez, se ha sugerido en esta población la complementación con un programa de educación nutricional y promoción de actividad física, tales como el ACTIVA’T, ya que ha demostrado la mejora de la DM y la reversión en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población poco activa, lo que confirma la estrategia de acción multifocal, incidiendo tanto en la dieta como en la actividad física para obtener éxito en cualquier intervención (23).

Como principales limitaciones, cabe destacar el diseño de corte descriptivo y transversal de este estudio; aspecto que no permite establecer relaciones de temporalidad entre las variables, además de la escasa muestra representativa de la población (solo tres centros educativos), con lo cual, la generalización de los resultados debe hacerse con cautela. Sin embargo, como principal fortaleza del estudio cabe destacar la amplia edad de los participantes. En futuros estudios, se sugiere incluir el nivel de actividad física o la condición socioeconómica, ya que podrían afectar el grado de ADM y el estado nutricional.

En conclusión, en el presente estudio se ha puesto de manifiesto el estado nutricional y sus preferencias dietéticas en escolares de distintas etapas educativas. A pesar de que el estado nutricional no se ha relacionado con el grado de ADM en ninguna etapa educativa, primaria ha sido la etapa con mayor porcentaje de escolares en normopeso, y ADM media y alta. Es necesario continuar implantando programas de reeducación alimentaria que pongan de manifiesto la efectividad de aplicar estas técnicas en la lucha contra la sobrecarga ponderal infantil.