INTRODUCCIÓN

En años recientes, el tema de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha tenido una participación creciente en el ámbito académico y de gestión en las universidades de México. Martínez, Hernández y Victoria (2013) señalan que la responsabilidad social tiene su origen en el quehacer de las empresas; sin embargo, dicho tema puede aplicarse al funcionamiento de las universidades, ya que las misiones y visiones de las instituciones de educación superior en México tienen la finalidad de establecer relaciones con la sociedad donde se consolida el quehacer docente y de investigación, con el objeto de aportar propuestas o alternativas de solución a los diferentes problemas que enfrenta la nación.

Bajo este contexto, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración de México (ANFECA), a través de la Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria (CNRSU), se dio a la tarea de recabar información sobre el tema de RSU en todas sus instituciones afiliadas.1 Es necesario destacar que esta última institución tiene como objetivo conocer, dimensionar, promover y reconocer la contribución que las escuelas de negocios de México realizan en pro del desarrollo humano sostenible, mediante el impacto educativo en la generación y aplicación del conocimiento organizacional, ambiental y social, principalmente en las sociedades y entornos en donde se encuentran ubicadas geográficamente.2

Tomando como referencia la base de datos generada por la ANFECA, el presente trabajo pretende conocer los factores o ejes rectores que inciden para que los directivos y docentes de las facultades de contaduría y administración de México decidan participar en el modelo de RSU de ANFECA. A partir de esta interrogante, en el presente estudio se analiza la percepción que tienen estos actores del saber sobre la RSU en sus respectivas instituciones educativas. La dimensión de RSU estaría relacionada en este trabajo con cinco ejes de impacto: I) el educativo; II) la generación y aplicación de conocimiento; III) el organizacional; IV) el social; y V) el ambiental.

Se eligió trabajar con la ANFECA debido a que una de las recomendaciones emitidas por este organismo a las facultades de negocios (contaduría y administración) afiliadas a ella en México, señala la importancia de trabajar en el tema de RSU para ser reconocidas como instituciones responsables. Para ello, las facultades a través de sus actores serán las responsables de la formación de capital humano, desarrollo sostenible nacional y en especial de su localidad, vinculadas estrechamente con el sector social, público y privado, trabajando en acciones concretas de responsabilidad social, con la participación de alumnos, egresados, profesores, empleados y directivos de las mismas, a través de la investigación, la docencia y la extensión

En México, los estudios sobre la percepción que tienen los directivos y docentes frente al tema de la RSU que prestan las facultades de negocios aún son escasos, y los que existen abordan el tema desde una perspectiva cualitativa e incluso descriptiva. De ahí, el interés de realizar una aportación a la investigación de este tema, pero con un enfoque cuantitativo. Para esto, se utiliza un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), el cual permite identificar e integrar la forma en la cual los directivos y docentes de las facultades de contaduría y administración de México construyen sus percepciones acerca de la RSU.

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: en la primera sección se presenta una breve revisión teórica sobre el tema de la RSU en México. En las siguientes dos secciones se describe el análisis de la muestra y el método de análisis. Después, se presentan los resultados de la muestra. Finalmente, se incluyen las conclusiones y discusiones de este trabajo.

1. REVISIÓN DE LITERATURA

En los últimos años, el tema de RSU en América Latina ha adquirido mayor relevancia en todos los niveles educativos. En el presente trabajo centramos la atención en la educación superior en México, específicamente en las facultades de Contaduría y Administración aliadas a la ANFECA. La RSU puede propiciar una mayor y mejor percepción sobre la labor social y la calidad educativa, ya que aquella universidad que ofrezca los términos o lineamientos de la RSU-contará con mayor reputación, lo que generará mayor demanda y la obtención de mayores externalidades positivas (mayor matrícula de alumnos, fondos, buena percepción, certificaciones, redes o alianzas académicas, entre otros). Pero lo anterior depende de la existencia de información y participación suficiente para los actores principales sobre la RSU (docentes y directivos), ya que, suponiendo que existe un compromiso social desde el ejercicio de su profesión y los conocimientos de los valores humanos, no habría duda, la que ofertara las carreras de licenciatura o posgrados con mayor RSU sería la que ofrece la mejor calidad en la formación de sus estudiantes. Sin embargo, Malo y Velásquez (1998) señalan que en la formación o desarrollo integral de un joven actúan diversos factores. Es por ello que diferentes organismos internacionales, como el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han impulsado programas como el de Gestión Institucional de la Educación Superior con un enfoque de RSU, el cual se da inicio en la década de los noventa. Este programa consiste en la elaboración de un estudio comparativo internacional sobre las prácticas seguidas en diversos países pertenecientes a la OCDE, para evaluar y asegurar la calidad de la educación con un sentido de RSU.

La discusión teórica sobre la RSU en las instituciones de educación superior (IES) es un tema que ha tenido diversos debates teórico-metodológicos, ya son muchos los enfoques que pueden argumentar o respaldar las diferentes formas de medir su eficiencia, calidad y pertinencia en un sistema educativo. Existe una gran diversidad de estudios que intentan explicar este fenómeno. Tal es el caso de Larrán y Andrades (2015) quienes abordan el tema de RSU desde diferentes enfoques (teoría de la agencia, stakeholders, legitimidad, institucional, recursos y capacidades) que han sido utilizados como referencia para justificar conceptualmente el compromiso que tienen las universidades con la sociedad desde una triple vertiente: la económica, la ambiental y la social.

Para nuestro caso, se utilizaron como base de referencia los trabajos clásicos de Grõnroos (1982 y 1984) y Parasuraman, Zeithalm y Berry (1985 y 1988), los cuales investigan cómo medir la calidad de un servicio. Bajo esta perspectiva, el presente trabajo parte del supuesto de que el tema de RSU es un servicio que deben "tener o brindar" todas las IES. Por lo tanto, estos autores consideran que definir y medir el término de calidad en cualquier servicio no es una tarea fácil, ya que una de las principales críticas apunta hacia su naturaleza intangible. Además, señalan que la definición y medición de este término pueden ser abordadas desde un enfoque objetivo, pero también subjetivo, utilizando más este último, ya que cuando se habla de calidad percibida de cualquier producto, sistema o servicio, realmente se obtienen aquellos juicios de valor que los individuos le otorgan al objeto (a estudiar).

A continuación se describen algunos estudios sobre la caracterización y percepción de la RSU realizados en México y a nivel internacional. Noguera y Cubillos (2015), Saravia (2012), Bacigalupo (2012), Delgado, Vargas y Ramos (2012), Martínez, Mavárez, Rojas y Carvallo (2008) y Rojas (2008) señalan que las investigaciones del tema de RSU son una tendencia en crecimiento, que intenta reflejar, en definitiva, el resurgimiento de valores en la sociedad, así como la manifestación de las organizaciones para involucrar sus iniciativas con la sociedad civil. Entre los principales ítems que toman en cuenta los estudios se encuentran los patrones de ética, el compromiso comunitario, los recursos, el medioambiente y las relaciones laborales, entre otros.

Bajo este contexto, solo se harán mención de aquellos estudios que se encuentran de acuerdo con la presente investigación. Tal es el caso de Aristimuño y Rodríguez (2014), que examinan las dimensiones subyacentes relacionadas con la percepción de directivos y docentes respecto a la RSU en la Universidad Nacional Experimental de Guayana en Venezuela. Utilizando un método estadístico multivariante, encuentran que si se trabajan en los rubros educativo, epistémico-cognitivo, social, ambiental y funcionamiento organizacional, las prácticas y la elaboración de diagnósticos del estado de RSU son representativas y relevantes en el estado Bolívar.

Uribe, Orjuela y Moreno (2015) y Gaete (2011) realizan un análisis del tema de RSU para el caso de la Universidad del Tolima, en Colombia, y algunas universidades españolas (Girona, Huelva, Málaga, Mondragón, Salamanca, Valladolid, entre otras), respectivamente. Las investigaciones son de tipo descriptivo y propositivo; su objetivo es proponer un modelo de gestión estratégica de Responsabilidad Social Universitaria, que integre los diferentes actores a partir del estado actual de su relación con ellos. Los autores resaltan que para tener un modelo eficiente en la gestión de la RSU es importante considerar diferentes enfoques tales como el gerencial o directivo, el transformacional y el normativo.

Por otro lado, algunos estudios de caso demuestran que en el concepto de calidad percibida por la comunidad universitaria en términos de responsabilidad social, normalmente destacan cinco categorías en el servicio brindado por las universidades privadas: I) calidad como reputación; II) calidad por disponibilidad de recursos; III) calidad a través de los resultados; IV) calidad por el contenido, y V) calidad como valor añadido a la formación de capital humano o social (Astin, 1985, George, 1982, Giménez, 2000).

En este mismo contexto, Bigné, Molines, Vallet y Sánchez (1997) y Li y Kaye (1998) determinan que algunas cuestiones de seguridad, empatía, capacidad de respuesta, tangibilidad y fiabilidad social son aquellos servicios de gran relevancia que el alumnado percibe y que son necesarios en las universidades que demandan. Al respecto, Camisón, Gil y Roca (1999) encuentran que el personal de servicios, la dimensión funcional de la IES y la dimensión técnica del profesorado, la accesibilidad y estructura docente, así como la tangibilidad y apariencia física de los proveedores del servicio son rasgos importantes en los servicios que ofrecen las instituciones de educación.

Por último, en México existe una gran cantidad de estudios sobre la RSU; sin embargo, la mayoría de éstos se enfocan en estudios meramente cualitativos o descriptivos del tema de estudio. Tal es el caso de Andión (2007), Mendoza (1990) y Vallaeys (2007 y 2008), quienes señalan que para estudiar el sistema educativo, es necesario abordarlo a través de seis escenarios: institucional, programático, sistémico, social, económico y ambiental. De esta manera, los autores señalan que se podrá realizar un análisis o crítica más amplia a las instituciones o sistemas, ya que estos análisis comúnmente son de evaluación, jerarquización, acreditación y ser socialmente responsable, estos aspectos son considerados como elementos clave para fomentar mejores programas educativos con un enfoque social. Los autores concluyen que a pesar de que las universidades han crecido en estos aspectos, ello no necesariamente significa que cumplan con los estándares de RSU o calidad en la impartición de la educación.

En lo que respecta a un ejemplo de trabajo empírico, se tiene el de Carrillo, Leal, Lorena y Muñoz (2012), el cual se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su objetivo fue captar la percepción o el interés de profesores y estudiantes por impulsar la creación de un nuevo tipo de institución, apegada a la formación basada en competencias y en los valores de la RSU, solidaridad, calidad académica, pertinencia social y equidad para contribuir al desarrollo sustentable del país. Utilizando una muestra de 1005 estudiantes y 88 profesores, los autores encuentran diferencias significativas entre profesores y estudiantes respecto a la percepción y el interés sobre la RSU, concluyendo la importancia de fortalecer la cultura de la responsabilidad social y el fomento de acciones específicas dentro de la comunidad universitaria para lograrlo.

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que los estudios referidos mostraron que el tema en RSU puede ser abordado desde diferentes corrientes teóricas o enfoques. A continuación se explica brevemente el modelo que se sigue en esta investigación para medir la calidad percibida por los directivos y docentes de las instituciones afiliadas a la ANFECA, siguiendo la línea de investigación de Carrillo, Leal, Lorena y Muñoz (2012).

2. METODOLOGÍA

2.1. Análisis de la muestra

Para determinar la caracterización y percepción de los directivos y docentes de las instituciones afiliadas a la ANFECA, se diseñó una encuesta semiestructurada de 11 y 13 preguntas aplicando la escala de Likert.3 Dicha encuesta se aplicó en línea, y se encontró disponible del 18 de marzo hasta el 31 de mayo de 2015, a través del sitio web de la ANFECA: http://www.anfeca.unam.mx, particularmente en http://acoconsultores. com.mx/menu.html. Dicha encuesta fue contestada en el periodo de estudio por las instituciones afiliadas. Se realizaron 72 encuestas a directivos y 408 a docentes, respectivamente. El cuestionario que se aplicó está constituido por cinco ejes temáticos: educación, generación del conocimiento, organizacional, social y ambiental.

Con el propósito de conocer el estado que guarda la percepción de las escuelas y facultades afiliadas con respeto a la responsabilidad universitaria, se utilizó la Encuesta Nacional de Percepción de la RSU de la ANFECA, ya que las acciones que han implementado y el impacto de las mismas desde la óptica de las autoridades y profesores, en relación con los ejes señalados determinan el grado de apropiación de las mismas. Además, se busca que esta investigación aporte conocimiento al tema desde una perspectiva empírica.

Las preguntas que tratan de medir los distintos atributos de la RSU se muestran en la tabla 1, tablala cual detalla la definición completa de los ítems o preguntas sobre el tema de estudio en el presente trabajo. En esta misma tabla se muestran los promedios y desviaciones estándar para cada pregunta. La pregunta que presentó un menor puntaje para el caso de los directivos fue la número 9 y la de mayor puntaje, la pregunta 6. Para los docentes la de menor puntaje fue la pregunta 13 y la de mayor fue la pregunta 2. En términos generales, los resultados que se muestran en esta tabla nos indican que los valores medios de la mayoría de las preguntas analizadas para ambos actores (directivos y docentes) se sitúan por encima del punto medio de la escala de medición empleada. Es decir, existen opiniones positivas sobre los aspectos analizados, tal y como se aprecia en la medida de satisfacción general en el fomento de responsabilidad social, a través de programas de respeto a los derechos humanos (P3), principios éticos (P6), transparencia y rendición de cuentas (P2).

Tabla 1 Estadísticos descriptivos de las preguntas sobre la percepción de la calidad

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de RSU, ANFECA (2015).

Realizado el análisis descriptivo de las principales preguntas del objeto de estudio, es conveniente centrar la atención en la determinación de las dimensiones subyacentes que componen las variables de percepción o satisfacción declarada o dicha por los directivos y docentes en lo referente a la aplicación de la RSU en sus facultades. Para ello, en la siguiente sección se explica las técnicas estadísticas utilizadas en este estudio: Análisis Factorial de Componentes Principales (AFCP) para posteriormente llevar a cabo un modelo de ecuaciones estructurales (SEM).

2.2. Método de análisis

Para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación y observar la percepción actual que tienen los directivos y docentes en torno a la RSU en sus facultades, es necesario realizar una asociación de los distintos tipos de variables o ejes de impacto incluidos en la encuesta, como educación, generación del conocimiento, organizacional, social y ambiental, entre otras.

Lo anterior se logra mediante la aplicación de un SEM, el cual permite probar y estimar relaciones presumiblemente causales que usan una combinación de datos estadísticos y suposiciones causales. Este procedimiento propone dos componentes: el de medición y el estructural. El primero de ellos, llamado AFCP refleja la relación existente entre las variables latentes (constructos o factores4) y los indicadores manifiestos (variables observadas). El segundo refleja la relación existente entre las variables latentes.

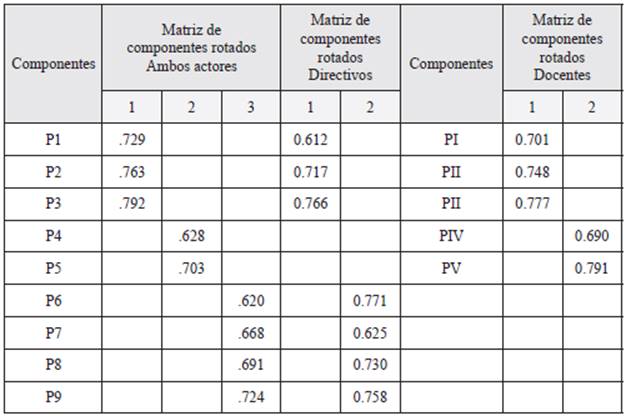

En primera instancia se lleva a cabo el AFCP,5 el cual nos permite conocer en primera instancia el número de factores o variables latentes y establecer restricciones sobre los elementos de la matriz de cargas.6 Su aplicación permitió reducir las once y trece preguntas iniciales a que representan las dimensiones de dos factores o grupos con los que se la percepción por los directivos y explica aproximadamente el 53,6% docentes, respectivamente (véase y 66,9% de la variabilidad total y tabla 2).

Tabla 2 Matriz de componentes

* Se han elegido los factores cuyo valor propio supera el nivel de 0.60 y para facilitar la interpretación de los mismos, se aplicó el Método de Rotación Varimax.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de RSU, ANFECA (2015).

En términos generales, se puede argumentar que, dada la naturaleza de las variables,7 estos factores o grupos están relacionados con tres características particulares del tema de RSU. Para el caso de los directivos, el componente de la educación (EDU) es necesario para que la IES intervenga en la formación y en el desarrollo de competencias de los jóvenes y profesionistas, fortaleciendo valores y brindándoles juicios éticos para interpretar el mundo y comportarse de manera correcta ante la sociedad; el factor organizacional (ORG), el cual abarca la vida de su personal administrativo, docente y estudiantes; así como en la forma cómo organiza su tarea cotidiana en el uso de la infraestructura, manejo de desechos, contaminación de ruidos y sus impactos ambientales.

En el caso de los docentes, además del componente de EDU, también resaltan la dimensión de generación y aplicación de conocimiento (GEN). En este factor se destaca cómo la IES influye en la construcción colectiva de conocimiento en contribución de lo que se considera la verdad social, la ciencia, la racionalidad, la legitimidad, la utilidad y la enseñanza, entre otras.

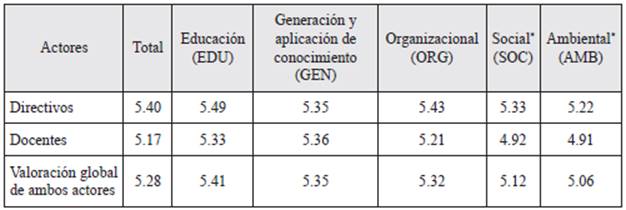

Una vez que se identificaron los tres grupos o dimensiones de la percepción en el ámbito de la RSU en las IES, lo que prosigue es conocer la valoración realizada por los directivos y docentes afiliados a la ANFECA, distinguiendo las valoraciones medias de los grupos de la calidad percibida de la muestra (tabla 3).

Tabla 3 Dimensión percibida sobre el tema de RSU

* A pesar de que estas dimensiones no fueron significativas, se considera pertinente colocar su resultado.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de RSU, ANFECA (2015).

En la tabla 3se aprecia que la percepción media de los directivos y docentes con respecto a la percepción de la RSU en sus respectivas instituciones fue de 5.28 sobre una valoración máxima de seis puntos, es decir, obtuvo un valor superior al punto medio de la escala de medida utilizada, aunque la evaluación de cada uno de los atributos y el análisis para cada una de las IES permiten obtener puntuaciones sensiblemente distintas para los actores que intervienen en la RSU. Obsérvese que la dimensión mejor valorada para los directivos fue el componente EDU, mientras que para los docentes fue la GEN.

Después de identificar los grupos o componentes con los cuales valorar la RSU de la muestra, el siguiente paso es aplicar un SEM el cual, como se menciona anteriormente, permite conocer cómo se relacionan entre sí dichos factores o variables latentes. El aspecto más característico del SEM es que éste parte de la metodología de regresión múltiple, pero es más riguroso en cuanto al tratamiento que le da a interacciones, relaciones no lineales, correlaciones entre variables independientes, error de medición, correlación entre los términos de error, múltiples variables independientes medidas por varios indicadores y la consideración de variables independientes latentes medidas por varios indicadores.

El SEM presenta relaciones causales entre un conjunto de variables observables, por un lado, y por otro, entre variables tanto observables como no observables. Además, permite analizar el comportamiento de las variables en términos de causalidad, es decir, permite saber si una variable puede ser causada por otra variable del sistema y a la vez, dentro del mismo modelo, ser causa de otra variable. Es por esto que esta técnica es una alternativa robusta en comparación con la regresión múltiple, el análisis de trayectorias, el análisis de series de tiempo y el análisis de covarianzas en la validación de modelos hipotéticos (Littlewood & Bernal, 2011).

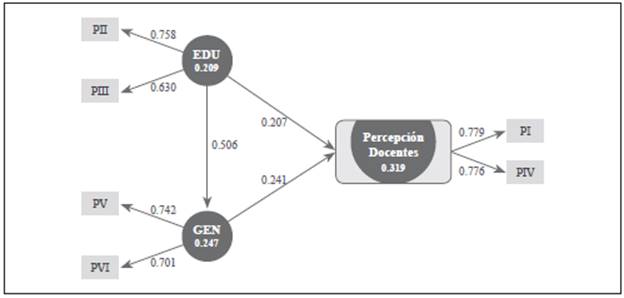

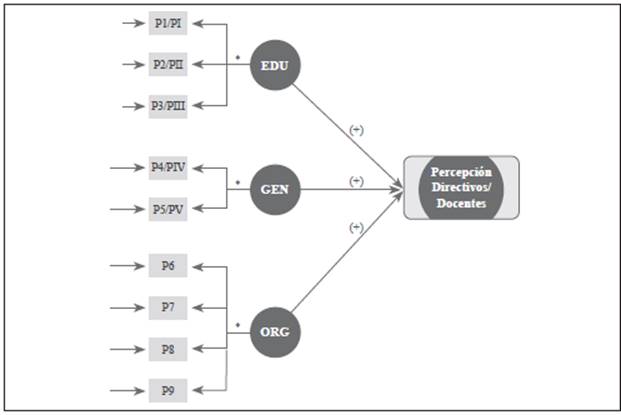

El modelo estructural que se propone validar es el que se muestra en la figura 1, verificando si los coeficientes estimados que se presentan en dicha figura son significativos y no varían para los diferentes grupos considerados simultáneamente. Así, se validaría cuáles de los factores propuestos son fundamentales para que los directivos y docentes construyan sus percepciones sobre el tema de RSU en sus respectivas IES.

La hipótesis central a implementar en este modelo es que los coeficientes estimados entre los constructos incluidos, tal como se presentan en la figura 1, son significativos y no varían para los distintos actores considerados simultáneamente para cada una de las variables de control. En otras palabras, que no exista diferencia entre los resultados de las tres dimensiones (EDU, GEN y ORG) que se analizan en las instituciones afiliadas a la ANFECA. Es decir, que la forma en la que los directivos y docentes construyen sus percepciones de RSU son similares.

* Para valorar la fiabilidad o consistencia interna de la escala de medida del tema de RSU se ha estimado, para el total de la muestra, el coeficiente Alpha de Cronbach que toma un valor de 0.902. Fuente: elaboración propia con base en los datos arrojados en el AFCP.

Figura 1 Modelo estructural

Para validar el modelo estructural, es necesario realizar algunas mediciones de ajuste. Jaccard y Choi (1996) recomiendan que se consulten como mínimo tres pruebas de las treinta que existen.8 Por otro lado, Kline (1998) propone que se consulten cuatro, y estas dependen de la interpretación que quiera realizar el investigador. En este trabajo se muestra los índices que obtuvieron un mejor ajuste para la muestra total, ya que los índices para las submuestras cuentan con el mismo patrón. Los índices de ajuste empleados son: el índice de bondad de ajuste-GFI (0.891), el índice d ajuste comparativo-CFI (0.854), el índice de bondad de ajuste ajustada-AGFI (0.901) y la aproximación de la raíz cuadrada media del error-RMSEA (0.051).

3. RESULTADOS

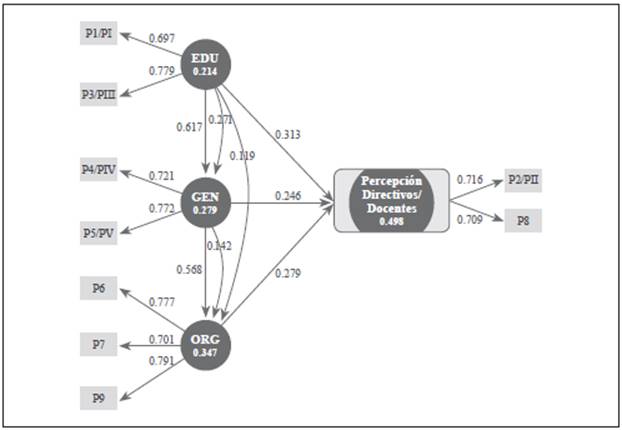

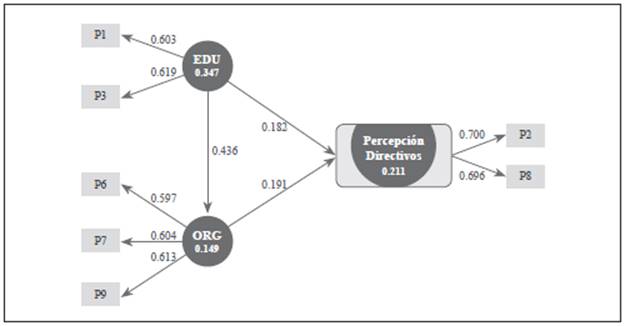

Los resultados del análisis que se realiza con la técnica del SEM son presentados en las figuras 2, 3y 4. La figura 2muestra la "salida o corrida" de los indicadores del modelo estructural propuesto para la muestra total, la cual comprende a los directivos y docentes. Por su parte, en las figuras 3y 4 se presentan las submuestras de manera particular a los directivos y docentes, respectivamente.

Antes de explicar cómo se interpreta el resultado obtenido para cada una de las muestras, es necesario resaltar que las estimaciones de los modelos estructurales que se presentan en las siguientes figuras se realizaron utilizando el software SmartPLS 2.0, tratando los valores perdidos con la opción Case Wise Replacement y ponderando las observaciones con la opción Factor Weighting Schame. Asimismo, para evaluar la confiabilidad individual de cada indicador, se observaron los pesos externos (outer weight) o correlaciones simples de los indicadores con su respectivo constructo. Es decir, se aplicó la regla general de aceptar aquellos ítems con cargas estandarizadas iguales o superiores a 0.60, ya que las variables latentes que cuentan con un peso externo mayor a dicha cantidad resultan ser significativas.9

Los resultados obtenidos y mostrados en la figura 2nos llevan a no rechazar la hipótesis central del estudio, es decir, se evidencia que las relaciones directas e indirectas entre las variables latentes que existen en ambos actores son similares. Por ejemplo, el efecto directo que tienen las IES en alentar la formación y el desarrollo de las competencias de sus estudiantes (EDU) influye positiva y significativamente en la construcción y generación colectiva de conocimiento que realiza la planta docente y los investigadores para enfrentar los desafíos de la sociedad (GEN) con un 61,7%. De este modo, los actores involucrados en las IES (directivos, docentes y personal administrativo) aprovechan esta información o conocimiento colectivo para hacer sustentable cada proceso administrativo e investigativo para la relación respetuosa con la comunidad estudiantil y la sociedad. Dichos elementos son clave para incrementar la buena percepción de los directivos y docentes (ORG) en un 56,8%. Por lo tanto, se evidencia que existe una correlación entre los tres grupos (EDU, GEN y ORG), y la percepción -sea buena o mala- puede alterar a otra. Por ejemplo, la percepción que se tiene de la EDU podría afectar indirectamente a GEN y por consecuencia a ORG, lo cual traería como consecuencia una insatisfacción o percepción negativa de los directivos y docentes sobre el mal trabajo que está realizando su IES.

* Cabe resaltar que antes de analizar el modelo estructural, la fiabilidad y la validez de este modelo de medida, se opta por establecer el de mejor ajuste (figura 2). La fiabilidad de cada una de las variables fue evaluada con la examinación de las cargas o correlaciones simples de las medidas o indicadores con sus respectivas variables latentes, es decir, en el modelo propuesto se aprecia que los indicadores tienen una carga aceptable, ya que la mayoría tienen cargas mayores a 0,60. Así mismo, las relaciones entre los constructos indican un nivel de significancia aceptable, ya que los coeficientes de camino (fi) son mayores a 0.20 (fi > 0.2). Fuente: elaboración propia con base a los datos arrojados en el AFCP con el software SmartPLS 2.0.

Figura 2 Resultados del modelo estructural de directivos y docentes

De manera general, se puede argumentar que las variables con más impacto -de mayor a menor grado-sobre la percepción del tema de RSU en las instituciones afiliadas a la ANFECA es Educación (31,3%), Organizacional (27.9%) y Generación y aplicación de conocimiento (24.6%). Sin duda, estas tres dimensiones muestran una percepción positiva (satisfacción) de los directivos y docentes al momento de coadyuvar y fomentar los principios fundamentales de la RSU.

Por lo tanto, se puede concluir que la percepción de ambos actores es moderadamente explicada por estos factores, ya que la R2 obtenida es de 49.8.

En lo que respecta a las submuestras, la figura 3presenta los resultados del modelo estructural para los directivos. Se aprecia que el factor organizacional que promueven los directivos en la no corrupción, transparencia y rendición de cuentas en sus procesos es un componente que influye significativamente en la satisfacción de la comunidad universitaria y la sociedad (19,1%). De igual manera, los planes y programas académicos avalados por profesores calificados e instituciones certificadas son de gran relevancia para incrementar el nivel de satisfacción de los estudiantes en las IES de contaduría y administración (18.2%). La R 2 obtenida para esta submuestra es de 21.1.

Fuente: elaboración propia con base a los datos arrojados en el AFCP con el software SmartPLS 2.0.

Figura 3 Resultados del modelo estructural de la submuestra de directivos

Finalmente, en la figura 4se observa que las variables con más impacto sobre la percepción en el tema de RSU para el caso de los docentes son -de mayor a menor grado- la Generación y aplicación de conocimientos (24,1%) y Educación (20,7%). En resumen estas dimensiones explican positivamente el grado de satisfacción sobre el cumplimiento de la RSU que les brinda sus respectivas IES (R2 obtenida de 31.9%).

4. CONCLUSIONES

Utilizando una encuesta aplicada a 72 directivos y 408 docentes de las instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), este trabajo realizó un análisis de percepción sobre la importancia de la aplicación o conocimiento del tema de RSU en las facultades de Contaduría y Administración en México, mediante un modelo de ecuaciones estructurales. La mayoría de los actores (directivos y docentes) encuestados parecen tener una percepción positiva acerca del trabajo que han realizado sus respectivas facultades. De seguir así, las instituciones afiliadas podrán acceder a una mejor reputación, programas académicos acreditados, certificaciones, fondos públicos y mayor matrícula, entre otros.

El análisis realizado por el SEM ofrece información relevante sobre la percepción que tienen los directivos y docentes con respecto al tema de la RSU que ofertan sus facultades. Este método nos ha permitido comprobar que la forma en la que los directivos y docentes construyen sus percepciones sobre la correcta aplicación e importancia de los principios de la RSU es muy similar en cada una de las instituciones afiliadas a la ANFECA. Se encuentra que existen diversos factores de gran relevancia para la percepción de la RSU en las IES de contaduría y administración de México, entre los cuales destaca el educativo, generación y aplicación del conocimiento y el organizacional.

A pesar de que esta técnica puede carecer de poder predictivo, es un procedimiento válido para seleccionar, desde la perspectiva de la percepción de los directivos y docentes, aquellas variables que guardan ciertas relaciones significativas con la percepción sobre la RSU en sus facultades. Cabe mencionar que, aunque se ha intentado desarrollar un trabajo riguroso en lo que respecta a la aplicación del SEM, somos conscientes de las limitaciones y las oportunidades de mejora; por ejemplo, la utilización de un muestreo probabilístico. A partir de este trabajo se desprenden futuras líneas de investigación, como el analizar la percepción que tienen los estudiantes o simplemente analizar los tres actores en conjunto (directivos, docentes y estudiantes) en otros campos de las ciencias, así como también el hacer un comparativo de las mismas variables en las universidades públicas versus privadas podría mejorar el conocimiento, percepción y disyuntivas que se tienen sobre la RSU.